第22课《杞人忧天》与先秦寓言故事精讲 课件(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 第22课《杞人忧天》与先秦寓言故事精讲 课件(共52张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 50.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-23 10:02:49 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

《杞人忧天》

与先秦寓言故事

目录

基础 热身----寓言的文学常识

知识详解----《杞人忧天》《穿井得一人》

掩耳盗铃

自相矛盾

郑人买履

刻舟求剑

基础热身

寓言的文学常识

基础热身

寓言是什么?

“寓”是“寄托”的意思

把深刻的道理寄于简单的故事之中的一种文学作品的题材

是具有劝喻或讽谏性的故事

惯于运用夸张和拟人的手法

寓言来源于哪里?

寓言十九,藉外论之。其父不为子媒。亲父誉之不若非其父者也。

>

>

>

>

你们谁说的对?

你这是守株待兔!

总比你揠苗助长强!

基础热身

先秦时期:

是指秦朝建立之前的历史时代,即从传说中的三皇五帝 到战国时期,经历了夏、商、西周,以及春秋、 等历史阶段。

战国

战国七雄:

齐

楚

燕

韩

赵

魏

秦

基础热身

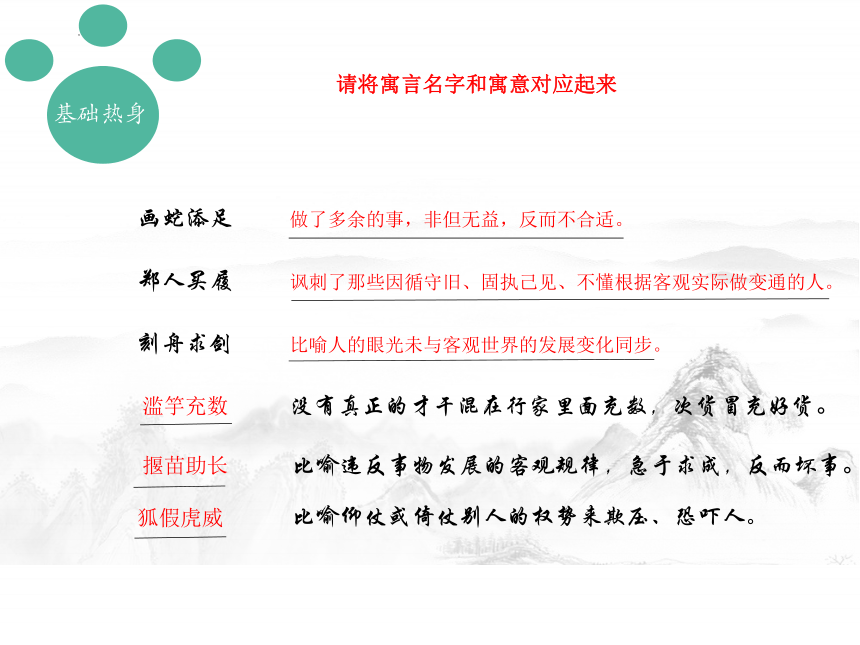

请将寓言名字和寓意对应起来

画蛇添足

做了多余的事,非但无益,反而不合适。

郑人买履

讽刺了那些因循守旧、固执己见、不懂根据客观实际做变通的人。

刻舟求剑

比喻人的眼光未与客观世界的发展变化同步。

滥竽充数

没有真正的才干混在行家里面充数,次货冒充好货。

揠苗助长

比喻违反事物发展的客观规律,急于求成,反而坏事。

狐假虎威

比喻仰仗或倚仗别人的权势来欺压、恐吓人。

知识详解

《杞人忧天》文本精讲

列子·列御寇

战国时期郑国人

道家代表人物

著有《列子》

安于贫寒、不求名利

终生不入官场

隐居郑地40年

思想上崇尚虚无缥缈

冲虚真人

思想家、寓言家、文学家

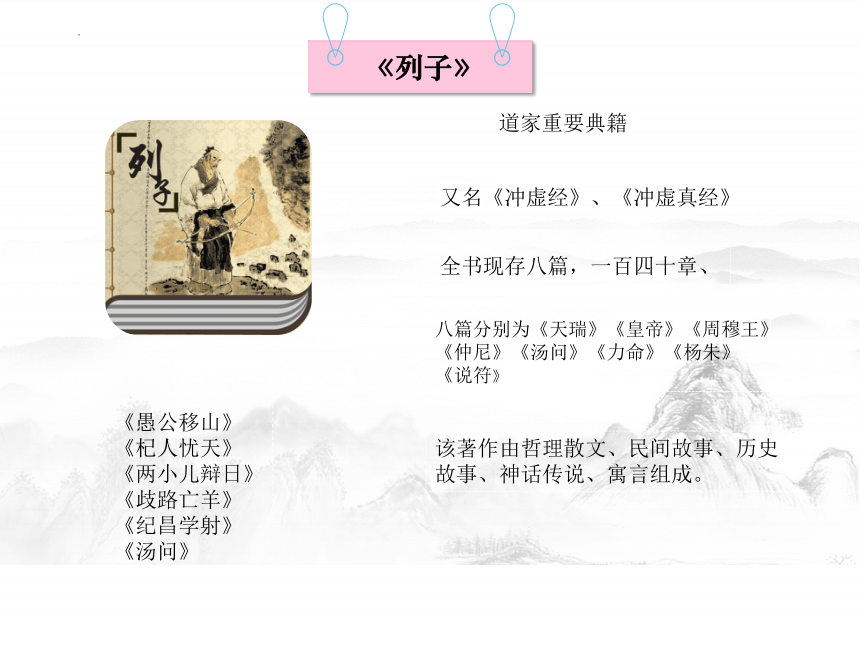

《列子》

道家重要典籍

又名《冲虚经》、《冲虚真经》

全书现存八篇,一百四十章、

八篇分别为《天瑞》《皇帝》《周穆王》

《仲尼》《汤问》《力命》《杨朱》《说符》

该著作由哲理散文、民间故事、历史故事、神话传说、寓言组成。

《愚公移山》

《杞人忧天》

《两小儿辩日》

《歧路亡羊》

《纪昌学射》

《汤问》

知识详解

杞人忧天

《列子·天瑞》

杞(qǐ)国有人忧天地崩坠,身亡(wú)所寄,废寝食者。

崩塌,坠落

无,没有

依附,依托

停止,不在继续

杞国人担心“天地崩坠”的根本原因是什么?

由于古代人对于宇宙空间缺乏科学认识,因此对未知的事情认识不足或了解不够则会形成一种恐惧心理,因此杞国人会担心。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:

“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终

日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”

告知、开导

聚集的气体

罢了

你

身体四肢的活动

整天

行动,活动

为何,为什么

其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠落耶?”晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

助词,表疑问语气,相当于”吗”

果真

泛指星辰

光亮的物体

纵使,即使

伤害

其人曰:“奈地坏何?”晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇(chú)步跐(cǐ)蹈终日在地上行至,奈何忧其坏?”

怎么办

聚集的土块

四方

四个字都是踩踏的意思

它,指他

不科学的,他并不了解地球的构造以及太阳系的结构,只能代表当时的认识水平,此人的解释倾向于唯物主义的观点,认为天地都是一种物质存在。这在当时是一种进步的思想。此外这位热心人关心他人的精神、耐心诱导的做法,是值得称赞的。

你如何看待”晓之者“对天、地、日月星辰的解释?

其人舍(shì)然大喜,晓之者亦舍然大喜。

消除疑虑的样子。同“释”,解除、清除

大喜??

明白道理、解除忧虑后的喜悦之情

为能成功说服杞人解除他的忧虑而高兴

你怎么理解“天崩地坠”的意思?你认为可能发生这种事情吗?对于战国时的环境,杞人尚且知道忧天,面对我们今天的环境和污染等生态环境问题,杞人的行为对你有什么启示?请谈谈你的看法。

地震

海啸

天崩

地坠

泥石

流

其它...

当时

无法阻挡

难以预知、预防

恐惧

大气

污染

全球

变暖

环境

恶化

臭氧层

破坏

现实

注意环境保护

敢于质疑

勤于思考

忧国忧民

居安思危

思考

小总结

1.通假字

(1)其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

舍,同“释”,消除、解除

2.一词多义

(1)其

①其人曰 ( 为什么 )

②奈何忧其坏 ( 怎么办 )

(2)奈何

①奈何忧崩坠乎( 代词,表指示,那。)

②奈地坏何 ( 代词,它,指地。 )

2.一词多义

(3)之

①因往晓之( 代词,他 )

②亦积气中之有光耀者( 用在主谓词组之间,取消句子独立

性,不译 )

③又有忧彼之所忧者(结构助词,的 )

(4)若

①若屈伸呼吸( 你 )

②未若柳絮因风起( 如,比得上 )

小总结

2.一词多义

(5)亡

①身亡所寄( 无,没有 )

②此诚危急存亡之秋也( 灭亡,死去 )

③今亡亦死,举大计亦死( 逃跑 )

文章寓意

《杞人忧天》的通过描写好心人劝说杞人解除忧虑的过程,告诉人们不要庸人自扰,不要毫无根据的瞎担心。而由此衍生出成语“杞人忧天”现在比喻没有根据或不必要的忧虑。

现实思考

从”杞人忧天“的故事中我们能够得到的生活的启示:

①“世上本无事,庸人自扰之。”

②现代社会是一个竞争激烈的社会,是否具有良好的心态和健康的心理 状况对于一个人的全面发展 是极其重要的。

③我们平时要注意分析事物之间的联系,防止主管片面性和盲目性。

④对于一些确实无法认知和解决的问题,我们也不要陷入无休止的忧愁 之中而无力自拔,应该乐观豁达地面对。

课堂练习

1.《杞人忧天》选自 ,内容多为民间故事、神话传说和 。作者是 (人名),战国时期的道家人物,郑国人。

2.解释句子中加红字的意思。

(1)忧天地崩坠

(2)因往晓之

(3)奈何忧崩坠乎

(4)天果积气

(5)只使坠

(6)充塞四虚

崩塌,坠落

开导

为什么

果真

纵使,即使

四方

《列子》

寓言

列子或列御寇

课堂练习

3.用现代汉语翻译下面句子。

(1)杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

杞国有个人担心天地会崩塌地会陷落,自己无处容身,便睡不好觉,吃不下饭。

(2)若躇部跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?

你踩踏,整天在地上活动,为什么担忧地会陷下去呢?

课堂练习

4.思考题

(1)文中的”晓之者“是怎样解忧的?

杞先解释天不过是聚集的气体罢了,无处没有空气,不会塌;再解释日月星辰是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会伤害什么。

(2)你如何看待《杞人忧天.》中好心人的解释?

(3)文末“其人”“大喜”的原因是:

好心人对日月星辰的解释不科学,只能代表当时的认识水平,但他那种关心他人的精神、耐心诱导的做法还是值得学习的。

杞人明白道理、解除忧虑的喜悦之情

为能成功说服杞人解除他的忧虑而高兴。

“晓之者”大喜“的原则是:

课堂练习

(4)你认为《杞人忧天》当中的“杞人”是一个怎样的形象?

示例一:所谓“世上本无事,庸人自扰之”。文中的杞人是一个毫无根据地瞎担心、患得患失、胸无大志的人。

实例二:他是一个敢于质疑、勤于思考探究的人。他仰望星空,却思接千载;他脚踏实地,而视通万里。他敢于怀疑、勤于探究,却被嘲笑为“庸人自扰”,这是不公正的。

示例三:他是一个居安思危、有超前意识的人。面对浩渺未知的宇宙杞人生产了天将崩、地会陷的恐惧,这不仅表现了他对自然的敬畏,更折射出他居安思危的超前意识,十分可贵。

课堂练习

(5)本文通过《杞人忧天》的故事,揭示了怎样的道理?“杞人忧天”这一成语后来有怎 样的比喻义?

《杞人忧天》揭示的道理是:不必毫无根据地瞎担心。“杞人忧天”的比喻义:比喻没有根据或不必要的忧虑。

穿井得一人

《吕氏春秋》

知识详解

(前292年---前235年)

姜姓,吕氏,命不韦,

卫国濮阳人。

战国末年著名商人、政治家

思想家,官至秦国丞相。

又称《吕览》

是在吕不韦主持下,集合门客们编撰的一部黄老道家名著,也是一部杂家作品。全书共分二十六卷,分为十二记、八览、六论,共一百六十篇,二十余万字。

吕不韦

《吕氏春秋》

宋之丁氏,家无井而出溉(gài)汲(jí),常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”

浇灌,灌溉

从井里取水

待,等到

打水浇田

挖掘,开凿

住在外面。居,住

得到,获得

告诉

译文

宋国有一姓丁的人家,家中没有井,到外面打水浇田。(他家)经常有一个人住在外面(专门做这件事)。等到他家挖了一口井后,告诉别人说:“我家挖井得到一个人。”

有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。

听说

得到,挖到,挖得

传播

使宋国的国君知道这件事

讲述

居住在国都中的人

译文

知道、听说,这里是“使知道”的意思

有人听说了这件事,并传播开来:“丁氏打井得到了一个人。”国都中的人讲述这件事,使宋国的国君知道了这件事。

宋君令人问之于丁氏,丁氏対曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

宋君是一个怎样的人

使唤,这里指劳力

像这样,如此

向

得到,挖得,挖到

不如

得到,挖到,挖得

揭示文章中心

译文

宋国的国君派人向丁家询问这件事,丁家的人回答说:“(家里挖了井,不必再派人到外面打水)得到这样一个人的劳力,不是在井里挖到了一个人。”听取传闻像这样,不如没有听说。

派遣

文意理解

得一人

丁氏

喜悦

节省了劳动力,不用再派人

到外面居住了

家无井

一人居外

人者,劳动力也

吾家穿井得一人

其家穿井

文意理解

得一人?

国人

惊奇

以讹传讹

人者,活人也

闻之于宋军

闻而传

国人道之

丁氏穿井得一人

文意理解

宋君

不相信

弄清真相

穿井得一人

令人问之于丁氏

人者,劳动力也

得一人之使

得一人?

猜猜寓意

看来,话不说清除,说不利索,真的是容易让别人误解呀!

以后这没搞明白的话,我们可不能瞎传啦,这次可是闹出笑话啦!

我就觉得这事儿荒唐,还是本君英明,这亲自调查得出真相的感觉真真是好极的!

国人

丁氏

宋君

文章寓意

丁氏

在实际交往中,语言的表达很重要,必须做到表达准确、清楚,以避免出现不必要的误会和歧义。

国人

道听途说的话不能轻信,不能盲从,更不能以讹传讹。

在现实生活中对待传闻都应采取调查研究的方法。审慎的态度、去伪存真的求实精神。

宋君

现实思考

在现实生活中对待任何传闻,首先应有质疑的精神,不要轻信,不能盲从,更不能以讹传讹。对待自己不确定的传闻,应采取调查研究的方法、审慎的态度、去伪存真的求实精神去求得真相。谣言止于智者!

〇

谣 言

小总结

1.一词多义

(1)之

①闻之于宋君( 代词,这件事 )

②求闻之若此( 助词,不译 )

③得一人之使( 助词,的 )

(2)闻

①有闻而传之者( 听到 )

②闻之于宋君( 使知道 )

③求闻之若此( 使知道 )

小总结

(3)于

①闻之于宋君( 被 )

②闻之于丁氏( 向,对 )

③非得一人与井中也( 在 )

3.特殊句式

2.词类活用

(1)问之于宋君( 动词的使动用法,使知道 )

(1)倒装句

①宋君令人问之于丁氏( 状语后置句 )

②非得一人于井中也( 状语后置句 )

课堂练习

1.《穿井得一人》选自 ,又称 ,是战国时期秦相 集合门客共同编写而成。是先秦 (儒家、法家、墨家、杂家)代表作品。

2.解释句子中加红字的意思。

(1)及其家穿井

(2)有闻而传之者

(3)国人道之

(4)不若无闻也

等到

听说

讲述

不如

《吕氏春秋》

《吕览》

吕不韦

杂家

课堂练习

3.用现代汉语翻译下面句子。

(2)得一人使之,非得一人于井中也。

国都中的人讲述这件事,使宋国的国君知道了这件事。

得到一个人的使唤,不是从井中挖到一个人。

4.简答题

(1)丁家穿井后,告人曰:“吾穿井得一人。”实际上是什么意思?

实际上的意思是得到一个人的劳力。

(1)国人道之,闻之于宋君。

课堂练习

(2)传话的人把“吾穿井得一人。”听成了什么意思?

传话的人把“吾穿井得一人。”听成了我打井挖到了一个人。

(3)请从“闻传而之者”“丁氏”“宋君”三个角度说说这则寓言的寓意。

“闻而传之者”的角度:道听途说的话不能轻信,不能盲从,更不能以讹传讹。

“丁氏”的角度:在实际交往中,语言的表达很重要,必须做到表达准确、清楚,以避免出现不必要的误会和歧义。

“宋君”的角度:在现实生活中对待传闻都应采取调查研究的方法、审慎的态度、去伪存真的求实精神。

三人成虎

《战国策》

刘向及《战国策》

刘向,本名更生,字子政。西汉官吏,目录学家,文学家。

《战国策》又称《国策》。国别史学著作。

记事年代起于战国初年,至于秦灭六国,约有240年的历史。分为12策,33卷,共497篇,主要记述了战国时期的游说之士的政治主张和言行策略,也可以是游说之士的实战演习手册。

庞葱与太子质于邯郸,谓魏王曰:“今一人言市有虎,王信之 ”王曰:“否。”“二人言市有虎,王信之?”王曰:“寡人疑之矣。”“三人言市有虎,王信之乎?”王曰:“寡人信之矣。”庞葱曰:“夫市之无虎明矣,然而三人言而成虎。今邯郸去大梁也远于市,而议臣者过于三人矣。愿王察之矣。”王曰:“寡人自为知。”于是辞行,而馋言先至。后太子罢质,果不得见。

充葱:战国时魏国的大臣。

质:人质,这里用作动词,

指作人质。

邯郭:赵国的首都。

谓……曰:对……说。

夫:语气词,用于句首,表示下 文要发表议论。

明:明白,清楚。

去:距离。

大梁:地名,魏国的首都。

议臣者:议论我的人。

察:观紧,仔细看,明察。

馋言:坏话。

果:果真。

得:能够(得到)。

见:拜见、谒见。这里指召见。

译文

庞葱要陪太子到邯郸去做人质,庞葱对魏王说:“现在如果有一个人说集市上有老虎,大王相信它吗?”“魏王说:“不相信。”充葱说:“有两个人说集市上有老虎,大王相信它吗 ”魏王说:“那我就要疑惑了。”鹿葱又说:“如果三个人说集市上有老虎,大王相信它吗?”魏王说:“我相信了。”庞葱说:“大街上不会有老虎是很清楚的,但是三个人说有老虎,就变成真有老虎了。如今邯郸离大深梁,比我们到街市远得多,而议论我的人超过了三个。希望您能明察。”魏王说:“我知道该么办。”于是庞葱告辞而去,而毁谤他的话很快传到魏王那里。后来太子结束了做人质,魏王果然没有再召见他了。

遥言重复多次就会使人信以为真,极有可能变成一种可怕的力量不要轻信谣言,不要以讹传讹。

课堂练习

1.解释句子中加红字的意思。

(1)谓魏王曰

(2)愿王察之矣

对······说

明察

2.用现代汉语翻译下面句子。

夫市之无虎明矣,然而三人言而成虎。

集市上没有老虎很明显,但是三个人说了就有了虎。

课堂练习

3.这个故事所阐述的道理与《穿井得一人》有何异同

相同:不要轻信谣言,不要以讹传讹。

不同:

《穿井得一人》的寓意是应以审慎的态度分析、甄别传闻,要有去伪存真的求实精神,不能轻信流言,更

不能以讹传讹。

《三人成虎》则强调谣言重复多次就会使人信以为

真,极有可能变成一种可怕的力量。如:庞葱临行前对

魏王讲这一番话,希望魏王不要听信谣言,不要相信别

人说他的坏话,但他的目的没有达到;从结尾“后太子

罢质,果不得见”可以看出来。

感谢观看

《杞人忧天》

与先秦寓言故事

目录

基础 热身----寓言的文学常识

知识详解----《杞人忧天》《穿井得一人》

掩耳盗铃

自相矛盾

郑人买履

刻舟求剑

基础热身

寓言的文学常识

基础热身

寓言是什么?

“寓”是“寄托”的意思

把深刻的道理寄于简单的故事之中的一种文学作品的题材

是具有劝喻或讽谏性的故事

惯于运用夸张和拟人的手法

寓言来源于哪里?

寓言十九,藉外论之。其父不为子媒。亲父誉之不若非其父者也。

>

>

>

>

你们谁说的对?

你这是守株待兔!

总比你揠苗助长强!

基础热身

先秦时期:

是指秦朝建立之前的历史时代,即从传说中的三皇五帝 到战国时期,经历了夏、商、西周,以及春秋、 等历史阶段。

战国

战国七雄:

齐

楚

燕

韩

赵

魏

秦

基础热身

请将寓言名字和寓意对应起来

画蛇添足

做了多余的事,非但无益,反而不合适。

郑人买履

讽刺了那些因循守旧、固执己见、不懂根据客观实际做变通的人。

刻舟求剑

比喻人的眼光未与客观世界的发展变化同步。

滥竽充数

没有真正的才干混在行家里面充数,次货冒充好货。

揠苗助长

比喻违反事物发展的客观规律,急于求成,反而坏事。

狐假虎威

比喻仰仗或倚仗别人的权势来欺压、恐吓人。

知识详解

《杞人忧天》文本精讲

列子·列御寇

战国时期郑国人

道家代表人物

著有《列子》

安于贫寒、不求名利

终生不入官场

隐居郑地40年

思想上崇尚虚无缥缈

冲虚真人

思想家、寓言家、文学家

《列子》

道家重要典籍

又名《冲虚经》、《冲虚真经》

全书现存八篇,一百四十章、

八篇分别为《天瑞》《皇帝》《周穆王》

《仲尼》《汤问》《力命》《杨朱》《说符》

该著作由哲理散文、民间故事、历史故事、神话传说、寓言组成。

《愚公移山》

《杞人忧天》

《两小儿辩日》

《歧路亡羊》

《纪昌学射》

《汤问》

知识详解

杞人忧天

《列子·天瑞》

杞(qǐ)国有人忧天地崩坠,身亡(wú)所寄,废寝食者。

崩塌,坠落

无,没有

依附,依托

停止,不在继续

杞国人担心“天地崩坠”的根本原因是什么?

由于古代人对于宇宙空间缺乏科学认识,因此对未知的事情认识不足或了解不够则会形成一种恐惧心理,因此杞国人会担心。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:

“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终

日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”

告知、开导

聚集的气体

罢了

你

身体四肢的活动

整天

行动,活动

为何,为什么

其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠落耶?”晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

助词,表疑问语气,相当于”吗”

果真

泛指星辰

光亮的物体

纵使,即使

伤害

其人曰:“奈地坏何?”晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇(chú)步跐(cǐ)蹈终日在地上行至,奈何忧其坏?”

怎么办

聚集的土块

四方

四个字都是踩踏的意思

它,指他

不科学的,他并不了解地球的构造以及太阳系的结构,只能代表当时的认识水平,此人的解释倾向于唯物主义的观点,认为天地都是一种物质存在。这在当时是一种进步的思想。此外这位热心人关心他人的精神、耐心诱导的做法,是值得称赞的。

你如何看待”晓之者“对天、地、日月星辰的解释?

其人舍(shì)然大喜,晓之者亦舍然大喜。

消除疑虑的样子。同“释”,解除、清除

大喜??

明白道理、解除忧虑后的喜悦之情

为能成功说服杞人解除他的忧虑而高兴

你怎么理解“天崩地坠”的意思?你认为可能发生这种事情吗?对于战国时的环境,杞人尚且知道忧天,面对我们今天的环境和污染等生态环境问题,杞人的行为对你有什么启示?请谈谈你的看法。

地震

海啸

天崩

地坠

泥石

流

其它...

当时

无法阻挡

难以预知、预防

恐惧

大气

污染

全球

变暖

环境

恶化

臭氧层

破坏

现实

注意环境保护

敢于质疑

勤于思考

忧国忧民

居安思危

思考

小总结

1.通假字

(1)其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

舍,同“释”,消除、解除

2.一词多义

(1)其

①其人曰 ( 为什么 )

②奈何忧其坏 ( 怎么办 )

(2)奈何

①奈何忧崩坠乎( 代词,表指示,那。)

②奈地坏何 ( 代词,它,指地。 )

2.一词多义

(3)之

①因往晓之( 代词,他 )

②亦积气中之有光耀者( 用在主谓词组之间,取消句子独立

性,不译 )

③又有忧彼之所忧者(结构助词,的 )

(4)若

①若屈伸呼吸( 你 )

②未若柳絮因风起( 如,比得上 )

小总结

2.一词多义

(5)亡

①身亡所寄( 无,没有 )

②此诚危急存亡之秋也( 灭亡,死去 )

③今亡亦死,举大计亦死( 逃跑 )

文章寓意

《杞人忧天》的通过描写好心人劝说杞人解除忧虑的过程,告诉人们不要庸人自扰,不要毫无根据的瞎担心。而由此衍生出成语“杞人忧天”现在比喻没有根据或不必要的忧虑。

现实思考

从”杞人忧天“的故事中我们能够得到的生活的启示:

①“世上本无事,庸人自扰之。”

②现代社会是一个竞争激烈的社会,是否具有良好的心态和健康的心理 状况对于一个人的全面发展 是极其重要的。

③我们平时要注意分析事物之间的联系,防止主管片面性和盲目性。

④对于一些确实无法认知和解决的问题,我们也不要陷入无休止的忧愁 之中而无力自拔,应该乐观豁达地面对。

课堂练习

1.《杞人忧天》选自 ,内容多为民间故事、神话传说和 。作者是 (人名),战国时期的道家人物,郑国人。

2.解释句子中加红字的意思。

(1)忧天地崩坠

(2)因往晓之

(3)奈何忧崩坠乎

(4)天果积气

(5)只使坠

(6)充塞四虚

崩塌,坠落

开导

为什么

果真

纵使,即使

四方

《列子》

寓言

列子或列御寇

课堂练习

3.用现代汉语翻译下面句子。

(1)杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

杞国有个人担心天地会崩塌地会陷落,自己无处容身,便睡不好觉,吃不下饭。

(2)若躇部跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?

你踩踏,整天在地上活动,为什么担忧地会陷下去呢?

课堂练习

4.思考题

(1)文中的”晓之者“是怎样解忧的?

杞先解释天不过是聚集的气体罢了,无处没有空气,不会塌;再解释日月星辰是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会伤害什么。

(2)你如何看待《杞人忧天.》中好心人的解释?

(3)文末“其人”“大喜”的原因是:

好心人对日月星辰的解释不科学,只能代表当时的认识水平,但他那种关心他人的精神、耐心诱导的做法还是值得学习的。

杞人明白道理、解除忧虑的喜悦之情

为能成功说服杞人解除他的忧虑而高兴。

“晓之者”大喜“的原则是:

课堂练习

(4)你认为《杞人忧天》当中的“杞人”是一个怎样的形象?

示例一:所谓“世上本无事,庸人自扰之”。文中的杞人是一个毫无根据地瞎担心、患得患失、胸无大志的人。

实例二:他是一个敢于质疑、勤于思考探究的人。他仰望星空,却思接千载;他脚踏实地,而视通万里。他敢于怀疑、勤于探究,却被嘲笑为“庸人自扰”,这是不公正的。

示例三:他是一个居安思危、有超前意识的人。面对浩渺未知的宇宙杞人生产了天将崩、地会陷的恐惧,这不仅表现了他对自然的敬畏,更折射出他居安思危的超前意识,十分可贵。

课堂练习

(5)本文通过《杞人忧天》的故事,揭示了怎样的道理?“杞人忧天”这一成语后来有怎 样的比喻义?

《杞人忧天》揭示的道理是:不必毫无根据地瞎担心。“杞人忧天”的比喻义:比喻没有根据或不必要的忧虑。

穿井得一人

《吕氏春秋》

知识详解

(前292年---前235年)

姜姓,吕氏,命不韦,

卫国濮阳人。

战国末年著名商人、政治家

思想家,官至秦国丞相。

又称《吕览》

是在吕不韦主持下,集合门客们编撰的一部黄老道家名著,也是一部杂家作品。全书共分二十六卷,分为十二记、八览、六论,共一百六十篇,二十余万字。

吕不韦

《吕氏春秋》

宋之丁氏,家无井而出溉(gài)汲(jí),常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”

浇灌,灌溉

从井里取水

待,等到

打水浇田

挖掘,开凿

住在外面。居,住

得到,获得

告诉

译文

宋国有一姓丁的人家,家中没有井,到外面打水浇田。(他家)经常有一个人住在外面(专门做这件事)。等到他家挖了一口井后,告诉别人说:“我家挖井得到一个人。”

有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。

听说

得到,挖到,挖得

传播

使宋国的国君知道这件事

讲述

居住在国都中的人

译文

知道、听说,这里是“使知道”的意思

有人听说了这件事,并传播开来:“丁氏打井得到了一个人。”国都中的人讲述这件事,使宋国的国君知道了这件事。

宋君令人问之于丁氏,丁氏対曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

宋君是一个怎样的人

使唤,这里指劳力

像这样,如此

向

得到,挖得,挖到

不如

得到,挖到,挖得

揭示文章中心

译文

宋国的国君派人向丁家询问这件事,丁家的人回答说:“(家里挖了井,不必再派人到外面打水)得到这样一个人的劳力,不是在井里挖到了一个人。”听取传闻像这样,不如没有听说。

派遣

文意理解

得一人

丁氏

喜悦

节省了劳动力,不用再派人

到外面居住了

家无井

一人居外

人者,劳动力也

吾家穿井得一人

其家穿井

文意理解

得一人?

国人

惊奇

以讹传讹

人者,活人也

闻之于宋军

闻而传

国人道之

丁氏穿井得一人

文意理解

宋君

不相信

弄清真相

穿井得一人

令人问之于丁氏

人者,劳动力也

得一人之使

得一人?

猜猜寓意

看来,话不说清除,说不利索,真的是容易让别人误解呀!

以后这没搞明白的话,我们可不能瞎传啦,这次可是闹出笑话啦!

我就觉得这事儿荒唐,还是本君英明,这亲自调查得出真相的感觉真真是好极的!

国人

丁氏

宋君

文章寓意

丁氏

在实际交往中,语言的表达很重要,必须做到表达准确、清楚,以避免出现不必要的误会和歧义。

国人

道听途说的话不能轻信,不能盲从,更不能以讹传讹。

在现实生活中对待传闻都应采取调查研究的方法。审慎的态度、去伪存真的求实精神。

宋君

现实思考

在现实生活中对待任何传闻,首先应有质疑的精神,不要轻信,不能盲从,更不能以讹传讹。对待自己不确定的传闻,应采取调查研究的方法、审慎的态度、去伪存真的求实精神去求得真相。谣言止于智者!

〇

谣 言

小总结

1.一词多义

(1)之

①闻之于宋君( 代词,这件事 )

②求闻之若此( 助词,不译 )

③得一人之使( 助词,的 )

(2)闻

①有闻而传之者( 听到 )

②闻之于宋君( 使知道 )

③求闻之若此( 使知道 )

小总结

(3)于

①闻之于宋君( 被 )

②闻之于丁氏( 向,对 )

③非得一人与井中也( 在 )

3.特殊句式

2.词类活用

(1)问之于宋君( 动词的使动用法,使知道 )

(1)倒装句

①宋君令人问之于丁氏( 状语后置句 )

②非得一人于井中也( 状语后置句 )

课堂练习

1.《穿井得一人》选自 ,又称 ,是战国时期秦相 集合门客共同编写而成。是先秦 (儒家、法家、墨家、杂家)代表作品。

2.解释句子中加红字的意思。

(1)及其家穿井

(2)有闻而传之者

(3)国人道之

(4)不若无闻也

等到

听说

讲述

不如

《吕氏春秋》

《吕览》

吕不韦

杂家

课堂练习

3.用现代汉语翻译下面句子。

(2)得一人使之,非得一人于井中也。

国都中的人讲述这件事,使宋国的国君知道了这件事。

得到一个人的使唤,不是从井中挖到一个人。

4.简答题

(1)丁家穿井后,告人曰:“吾穿井得一人。”实际上是什么意思?

实际上的意思是得到一个人的劳力。

(1)国人道之,闻之于宋君。

课堂练习

(2)传话的人把“吾穿井得一人。”听成了什么意思?

传话的人把“吾穿井得一人。”听成了我打井挖到了一个人。

(3)请从“闻传而之者”“丁氏”“宋君”三个角度说说这则寓言的寓意。

“闻而传之者”的角度:道听途说的话不能轻信,不能盲从,更不能以讹传讹。

“丁氏”的角度:在实际交往中,语言的表达很重要,必须做到表达准确、清楚,以避免出现不必要的误会和歧义。

“宋君”的角度:在现实生活中对待传闻都应采取调查研究的方法、审慎的态度、去伪存真的求实精神。

三人成虎

《战国策》

刘向及《战国策》

刘向,本名更生,字子政。西汉官吏,目录学家,文学家。

《战国策》又称《国策》。国别史学著作。

记事年代起于战国初年,至于秦灭六国,约有240年的历史。分为12策,33卷,共497篇,主要记述了战国时期的游说之士的政治主张和言行策略,也可以是游说之士的实战演习手册。

庞葱与太子质于邯郸,谓魏王曰:“今一人言市有虎,王信之 ”王曰:“否。”“二人言市有虎,王信之?”王曰:“寡人疑之矣。”“三人言市有虎,王信之乎?”王曰:“寡人信之矣。”庞葱曰:“夫市之无虎明矣,然而三人言而成虎。今邯郸去大梁也远于市,而议臣者过于三人矣。愿王察之矣。”王曰:“寡人自为知。”于是辞行,而馋言先至。后太子罢质,果不得见。

充葱:战国时魏国的大臣。

质:人质,这里用作动词,

指作人质。

邯郭:赵国的首都。

谓……曰:对……说。

夫:语气词,用于句首,表示下 文要发表议论。

明:明白,清楚。

去:距离。

大梁:地名,魏国的首都。

议臣者:议论我的人。

察:观紧,仔细看,明察。

馋言:坏话。

果:果真。

得:能够(得到)。

见:拜见、谒见。这里指召见。

译文

庞葱要陪太子到邯郸去做人质,庞葱对魏王说:“现在如果有一个人说集市上有老虎,大王相信它吗?”“魏王说:“不相信。”充葱说:“有两个人说集市上有老虎,大王相信它吗 ”魏王说:“那我就要疑惑了。”鹿葱又说:“如果三个人说集市上有老虎,大王相信它吗?”魏王说:“我相信了。”庞葱说:“大街上不会有老虎是很清楚的,但是三个人说有老虎,就变成真有老虎了。如今邯郸离大深梁,比我们到街市远得多,而议论我的人超过了三个。希望您能明察。”魏王说:“我知道该么办。”于是庞葱告辞而去,而毁谤他的话很快传到魏王那里。后来太子结束了做人质,魏王果然没有再召见他了。

遥言重复多次就会使人信以为真,极有可能变成一种可怕的力量不要轻信谣言,不要以讹传讹。

课堂练习

1.解释句子中加红字的意思。

(1)谓魏王曰

(2)愿王察之矣

对······说

明察

2.用现代汉语翻译下面句子。

夫市之无虎明矣,然而三人言而成虎。

集市上没有老虎很明显,但是三个人说了就有了虎。

课堂练习

3.这个故事所阐述的道理与《穿井得一人》有何异同

相同:不要轻信谣言,不要以讹传讹。

不同:

《穿井得一人》的寓意是应以审慎的态度分析、甄别传闻,要有去伪存真的求实精神,不能轻信流言,更

不能以讹传讹。

《三人成虎》则强调谣言重复多次就会使人信以为

真,极有可能变成一种可怕的力量。如:庞葱临行前对

魏王讲这一番话,希望魏王不要听信谣言,不要相信别

人说他的坏话,但他的目的没有达到;从结尾“后太子

罢质,果不得见”可以看出来。

感谢观看

同课章节目录