苏教版五年级数学下册一 简易方程《1.认识方程》教学设计

文档属性

| 名称 | 苏教版五年级数学下册一 简易方程《1.认识方程》教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 196.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-22 16:55:26 | ||

图片预览

文档简介

《认识方程》教学设计

教学目标:

1.理解并掌握等式和方程的意义,体会方程与等式间的关系。会列方程表示事物之间简单的数量关系。

2.在观察、分析、比较、抽象、概括和操作交流中,经历将现实问题抽象成等式与方程的过程,积累将现实问题数学化的活动经验。

3.在等式和方程的建构过程中,感悟模型思想,培养学生的理性精神。

教学重点、难点:

建立等式模型,理解方程概念

教学过程:

一、认识天平,学习等式。

1.了解天平。

师:同学们知道今天我们学习什么内容吗?(方程)

谈话:学习方程离不开一件工具(出示天平图片)。

问:认识它吗?说说你对它的了解。(当天平两边重量相等时,天平两边平衡;当左边的重些时,天平往左边倾斜;当右边重些时,天平往右边倾斜。)

2.看图写式。

(1)出示50g 50g——100g天平图片

问:你能用一道数学式子表示图意吗?(50+50=100)

说明:天平左边表示为50+50,右边表示为100,这时天平平衡,中间可以用“=”连接。这样用一道简洁的式子就表示出天平的状态。你会像这样表示吗?

(2)出示xg 50g——100g天平平衡图片

学生独立写式子,教师收集学生作品。

展示x+50=100 100-50=x

问:你认为哪道式子清楚地表示出天平的状态?

说明:通常大家看到未知的都想把它求出来,所以把未知的量放在等号的右边。但要清楚描述天平的状态,需要改变未知量的位置放在等号右边吗?

提问:那你现在认为用式子表示天平状态时要注意什么呢?

(3)出示xg 20g>50g图片

提问:你发现了什么?

提问:不平衡的天平你会用式子表示吗?(x+20>50)

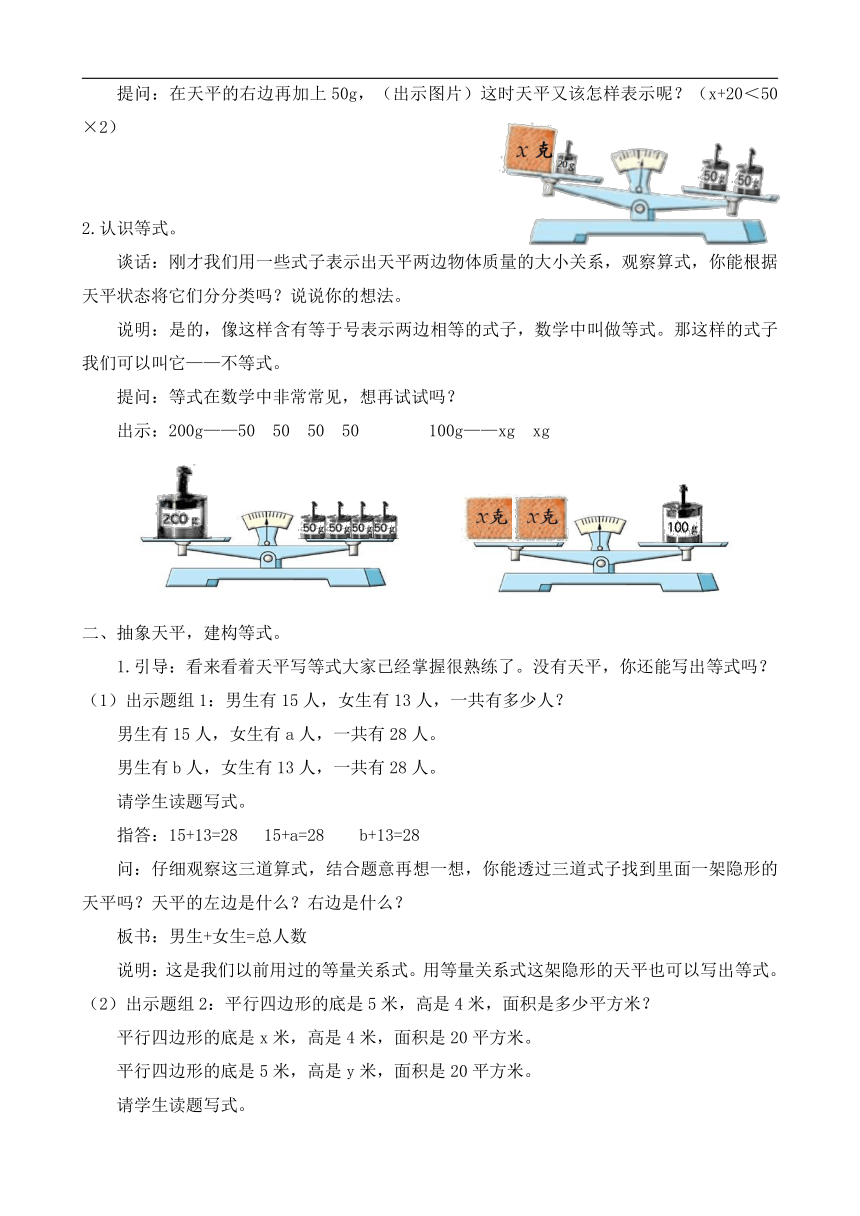

提问:在天平的右边再加上50g,(出示图片)这时天平又该怎样表示呢?(x+20<50×2)

2.认识等式。

谈话:刚才我们用一些式子表示出天平两边物体质量的大小关系,观察算式,你能根据天平状态将它们分分类吗?说说你的想法。

说明:是的,像这样含有等于号表示两边相等的式子,数学中叫做等式。那这样的式子我们可以叫它——不等式。

提问:等式在数学中非常常见,想再试试吗?

出示:200g——50 50 50 50 100g——xg xg

二、抽象天平,建构等式。

1.引导:看来看着天平写等式大家已经掌握很熟练了。没有天平,你还能写出等式吗?

(1)出示题组1:男生有15人,女生有13人,一共有多少人?

男生有15人,女生有a人,一共有28人。

男生有b人,女生有13人,一共有28人。

请学生读题写式。

指答:15+13=28 15+a=28 b+13=28

问:仔细观察这三道算式,结合题意再想一想,你能透过三道式子找到里面一架隐形的天平吗?天平的左边是什么?右边是什么?

板书:男生+女生=总人数

说明:这是我们以前用过的等量关系式。用等量关系式这架隐形的天平也可以写出等式。

(2)出示题组2:平行四边形的底是5米,高是4米,面积是多少平方米?

平行四边形的底是x米,高是4米,面积是20平方米。

平行四边形的底是5米,高是y米,面积是20平方米。

请学生读题写式。

指答:5×4=20 4x=20 5y=20

提问:你想到了什么?

板书:底×高=平行四边形面积

说明:这是以前学的平行四边形面积计算公式,公式,也是隐形的天平。

三、抽象方程概念。

1.式子分类,引出方程概念。

提问:学到这里,很多学生可能疑惑了:今天学的不是方程吗?怎么学了半天的等式呢?

说明:其实,黑板上的这些式子中,就藏着许多方程。请大家仔细看好!(将等式中的方程拿出排列)

提问:这些方程有什么特点呢?

引导学生得出:含有未知数、等式

引导概括:那现在你能不能说说什么是方程呢?(含有未知数的等式是方程)

追问:有几个要点?(两个:含有未知数、等式)

2.提问:理解什么是方程了吗?试一试,找出等式,在找出方程,并说说理由。

(1)12x=48 (2)7+x<65 (3)22-b (4)24a-55=72 (5)7+4=11

提问:你能自己变出一些方程吗?

指答多人口答后提问:为什么这些都是方程。

要求:编一个式子,不是方程,并且说说它为什么不是方程。

指名多人编式子。

3.理解方程与等式关系。

引导:看来,方程和等式有着密切的联系,你能说说它们之间的关系吗?

4.阶段小结。

谈话:刚才我们通过天平认识了等式和不等式,并找出数学中隐形的天平——等量关系式、公式等。根据它们写出等式,还知道了方程,还有不清楚的吗?

四、综合练习。

1.出示:找出数量间的相等关系,列出方程。

指名口答。

2.模型应用。

提问:给出方程 3a=15,你认为它可以表示下面哪个问题?

(1)每枝钢笔a元,3枝钢笔一共15元。

(2)长方形的长是3厘米,宽是a厘米,面积是15平方厘米。

指名口答,说说你的理由。3a=15在这里表示的是哪个等量关系式?

提问:方程 3a=15,还可以表示哪些问题?

引导学生由模型编出实际问题。

五、全课总结:

谈话:通过这节课的学习,你有哪些收获?

教学目标:

1.理解并掌握等式和方程的意义,体会方程与等式间的关系。会列方程表示事物之间简单的数量关系。

2.在观察、分析、比较、抽象、概括和操作交流中,经历将现实问题抽象成等式与方程的过程,积累将现实问题数学化的活动经验。

3.在等式和方程的建构过程中,感悟模型思想,培养学生的理性精神。

教学重点、难点:

建立等式模型,理解方程概念

教学过程:

一、认识天平,学习等式。

1.了解天平。

师:同学们知道今天我们学习什么内容吗?(方程)

谈话:学习方程离不开一件工具(出示天平图片)。

问:认识它吗?说说你对它的了解。(当天平两边重量相等时,天平两边平衡;当左边的重些时,天平往左边倾斜;当右边重些时,天平往右边倾斜。)

2.看图写式。

(1)出示50g 50g——100g天平图片

问:你能用一道数学式子表示图意吗?(50+50=100)

说明:天平左边表示为50+50,右边表示为100,这时天平平衡,中间可以用“=”连接。这样用一道简洁的式子就表示出天平的状态。你会像这样表示吗?

(2)出示xg 50g——100g天平平衡图片

学生独立写式子,教师收集学生作品。

展示x+50=100 100-50=x

问:你认为哪道式子清楚地表示出天平的状态?

说明:通常大家看到未知的都想把它求出来,所以把未知的量放在等号的右边。但要清楚描述天平的状态,需要改变未知量的位置放在等号右边吗?

提问:那你现在认为用式子表示天平状态时要注意什么呢?

(3)出示xg 20g>50g图片

提问:你发现了什么?

提问:不平衡的天平你会用式子表示吗?(x+20>50)

提问:在天平的右边再加上50g,(出示图片)这时天平又该怎样表示呢?(x+20<50×2)

2.认识等式。

谈话:刚才我们用一些式子表示出天平两边物体质量的大小关系,观察算式,你能根据天平状态将它们分分类吗?说说你的想法。

说明:是的,像这样含有等于号表示两边相等的式子,数学中叫做等式。那这样的式子我们可以叫它——不等式。

提问:等式在数学中非常常见,想再试试吗?

出示:200g——50 50 50 50 100g——xg xg

二、抽象天平,建构等式。

1.引导:看来看着天平写等式大家已经掌握很熟练了。没有天平,你还能写出等式吗?

(1)出示题组1:男生有15人,女生有13人,一共有多少人?

男生有15人,女生有a人,一共有28人。

男生有b人,女生有13人,一共有28人。

请学生读题写式。

指答:15+13=28 15+a=28 b+13=28

问:仔细观察这三道算式,结合题意再想一想,你能透过三道式子找到里面一架隐形的天平吗?天平的左边是什么?右边是什么?

板书:男生+女生=总人数

说明:这是我们以前用过的等量关系式。用等量关系式这架隐形的天平也可以写出等式。

(2)出示题组2:平行四边形的底是5米,高是4米,面积是多少平方米?

平行四边形的底是x米,高是4米,面积是20平方米。

平行四边形的底是5米,高是y米,面积是20平方米。

请学生读题写式。

指答:5×4=20 4x=20 5y=20

提问:你想到了什么?

板书:底×高=平行四边形面积

说明:这是以前学的平行四边形面积计算公式,公式,也是隐形的天平。

三、抽象方程概念。

1.式子分类,引出方程概念。

提问:学到这里,很多学生可能疑惑了:今天学的不是方程吗?怎么学了半天的等式呢?

说明:其实,黑板上的这些式子中,就藏着许多方程。请大家仔细看好!(将等式中的方程拿出排列)

提问:这些方程有什么特点呢?

引导学生得出:含有未知数、等式

引导概括:那现在你能不能说说什么是方程呢?(含有未知数的等式是方程)

追问:有几个要点?(两个:含有未知数、等式)

2.提问:理解什么是方程了吗?试一试,找出等式,在找出方程,并说说理由。

(1)12x=48 (2)7+x<65 (3)22-b (4)24a-55=72 (5)7+4=11

提问:你能自己变出一些方程吗?

指答多人口答后提问:为什么这些都是方程。

要求:编一个式子,不是方程,并且说说它为什么不是方程。

指名多人编式子。

3.理解方程与等式关系。

引导:看来,方程和等式有着密切的联系,你能说说它们之间的关系吗?

4.阶段小结。

谈话:刚才我们通过天平认识了等式和不等式,并找出数学中隐形的天平——等量关系式、公式等。根据它们写出等式,还知道了方程,还有不清楚的吗?

四、综合练习。

1.出示:找出数量间的相等关系,列出方程。

指名口答。

2.模型应用。

提问:给出方程 3a=15,你认为它可以表示下面哪个问题?

(1)每枝钢笔a元,3枝钢笔一共15元。

(2)长方形的长是3厘米,宽是a厘米,面积是15平方厘米。

指名口答,说说你的理由。3a=15在这里表示的是哪个等量关系式?

提问:方程 3a=15,还可以表示哪些问题?

引导学生由模型编出实际问题。

五、全课总结:

谈话:通过这节课的学习,你有哪些收获?