1.1 分子动理论的基本内容 教学设计

文档属性

| 名称 | 1.1 分子动理论的基本内容 教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 347.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-05-22 15:17:21 | ||

图片预览

文档简介

第一章 分子动理论

第1节 分子动理论的基本内容

教学内容分析

《分子动理论的基本内容》是《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》选择性必修第3册“固体、液体和气体”主题下的内容。课程标准要求为:了解分子动理论的基本观点及相关的实验证据。通过实验,了解扩散现象。观察并能解释布朗运动。利用显微镜观察布朗运动。《普通高中物理课程标准(2017年版)解读》对课程标准的解读为:本条目要求学生认识分子动理论的基本观点,并且知道分子动理论的实验依据。学生应该知道“物体是由大量分子组成的、分子永不停息的无规则运动、分子间存在着引力和斥力”等基本内容,知道其中的基本概念,并能用分子动理论的基本观点解释一些实验现象。

学生要知道阿伏伽德罗常数的意义。阿伏伽德罗常数是一个重要的常数,它把摩尔质量、摩尔体积这些宏观物理量于分子质量、分子大小等微观物理量联系起来,是联系微观世界和宏观世界的桥梁。

学生通过实验了解扩散现象,并结合日常生活中的现象加深对扩散现象的了解。利用显微镜观察布朗运动,分析布朗运动产生的原因,能够从微观层面解释布朗运动。

学情分析

学生在初中已经知道物体由大量分子构成,了解阿伏伽德罗常数的意义。学生已经了解墨汁在水中的扩散,并且知道温度越高,墨汁扩散得越快。但不知道这些现象证明分子做无规则的热运动。教学设计要利用学生已有的生活经验,将生活经验作为知识生长发展的起点。微观世界大量分子运动,要利用现代信息技术模拟分子的无规则热运动和布朗运动,让学生直观看到分子的运动,建立分子热运动物理图像,加深对热运动特点认识。

教学目标

1.学生知道物体是由大量分子组成的。

2.学生通过实验了解扩散现象,观察并能解释布朗运动。知道扩散现象在实际中的应用。

3.学生知道什么是布朗运动,理解布朗运动产生的原因和影响因素。

4.学生知道什么是热运动及决定热运动剧烈程度的因素。

5.学生知道分子间存在间隙、分子间作用力的变化规律,了解分子间的作用力是电磁力,分子力做功和路径无关。

6.学生知道分子动理论的基本内容。

教学重难点

教学重点:分子热运动及影响因素、分子间作用力变化规律、分子动理论基本内容

教学难点:布朗运动的原因

教学方法:讲授法、演示实验教学、启发—讨论

教学工具:多媒体课件、视频资源

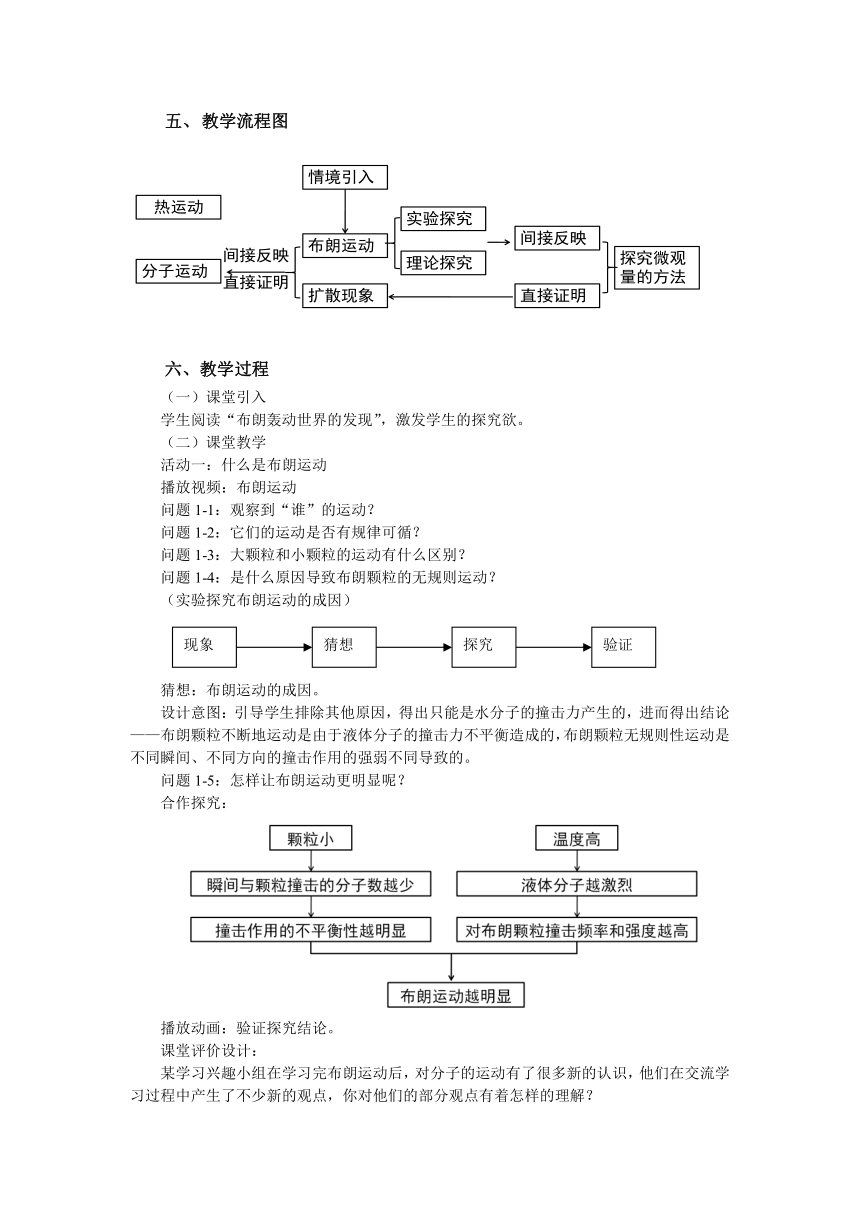

教学流程图

六、教学过程

(一)课堂引入

学生阅读“布朗轰动世界的发现”,激发学生的探究欲。

(二)课堂教学

活动一:什么是布朗运动

播放视频:布朗运动

问题1-1:观察到“谁”的运动?

问题1-2:它们的运动是否有规律可循?

问题1-3:大颗粒和小颗粒的运动有什么区别?

问题1-4:是什么原因导致布朗颗粒的无规则运动?

(实验探究布朗运动的成因)

猜想:布朗运动的成因。

设计意图:引导学生排除其他原因,得出只能是水分子的撞击力产生的,进而得出结论——布朗颗粒不断地运动是由于液体分子的撞击力不平衡造成的,布朗颗粒无规则性运动是不同瞬间、不同方向的撞击作用的强弱不同导致的。

问题1-5:怎样让布朗运动更明显呢?

合作探究:

播放动画:验证探究结论。

课堂评价设计:

某学习兴趣小组在学习完布朗运动后,对分子的运动有了很多新的认识,他们在交流学习过程中产生了不少新的观点,你对他们的部分观点有着怎样的理解?

观点1:布朗运动是布朗微粒内部分子的无规则运动。

观点2:布朗运动是液体分子的无规则运动。

观点3:布朗运动反映了布朗微粒内部分子的无规则运动。

观点4:布朗运动反映了液体分子的无规则运动。

过渡衔接:布朗运动间接地反映了分子的无规则运动,初中有没有学习过什么实验能直接证明分子的无规则运动?

活动二:扩散现象

实验演示:NO2和空气的扩散视频

问题2-1:观察“谁”在运动?

问题2-2:是不是只有气体间能发生扩散?其他物态间能扩散吗?

学生实验:演示液体扩散(将红墨水分别滴入热水和冷水中,观察液体的扩散)

问题2-3:两杯水中的扩散有什么异同?

设计意图:通过实验分析得出温度对扩散现象的影响——温度高,扩散明显;温度低,扩散不明显。

活动三:热运动

师:扩散现象直接证明了分子的无规则运动;布朗运动间接反映了分子的无规则的运动,这两种运动都反映了分子的无规则运动,而且都与温度有关,我们把分子永不停息地无规则运动叫做热运动。

课堂评价设计:某同学学完分子的热运动这节后,认为“因为布朗运动的明显程度与温度有关,所以布朗运动就是热运动”,你对此有什么看法?

思考题:当阳光从窗户里直射进教室内,某同学看到空气中的尘埃在不停的运动,他认为尘埃在做布朗运动,你认为他的认识正确吗,如何辨析?

设计意图,能够更深刻的认识热运动的特征,能抓住关键词。

活动四:分子间的作用力

播放视频:1.铅柱分开后,摩擦断面,再将两块铅柱用力挤压,铅块吸在一起,将铅块悬挂。下方铅块不会掉落。

2.将玻璃板置于水平面上,用弹簧测力计拉玻璃板。在玻璃板和水平尚未分开时,弹簧测力计示数增大。

问题1:对下方铅块和砝码受哪些力?画出受力示意图。

问题2:下方铅块受到向上的吸引力,这个吸引力是上方铅块施加的万有引力吗?说明理由。

问题3:根据实验现象,能得到什么结论?

情境:用力压木块、石板、铁板等物体,物体没有被压变形。这些现象说明组成物体的分子间有什么力?

师:组成物体的分子间存在作用力。分子间作用力有时是引力,有时是斥力,和分子间的距离有关。两个分子间的作用力F和分子距离r关系如图。

甲分子固定在坐标原点O,沿着分子连线方向建立坐标轴。

① r>r0,表现为引力。

分子间距从r0增大,引力先增大后减小。

②r =r0,作用力为0;

③r < r0,表现为斥力。斥力随距离减小急剧增加。(表现为图像陡峭,斜率大)

活动四:分子动理论

①一切物质由大量分子组成,分子占据的空间是不连续的;

②物质内的大量分子永不停息地作无规则的热运动。

③分子之间有相互作用力,与分子构造和分子间的距离有关。

作业布置:“复习与提高”A组第3题、第4题

七、板书设计

第1节 分子动理论的基本内容

1.物体由大量分子构成

2.布朗运动

特点:无规则、温度高,运动越剧烈

解释:间接反映分子的无规则运动

3.扩散:证明分子做无规则运动

4.分子热运动

5.分子间作用力

八、教学反思

教材安排是先讲解扩散现象,再讲布朗运动。初中学生已经接触过扩散现象,为突出布朗运动,调整讲解顺序,先讲解布朗运动,突出重点。

本节课难点再处理布朗运动的成因。教学设计通过现象→猜想→探究→验证的流程突破难点,播放视频让学生观察总结观察到的现象——“布朗颗粒在做无规则运动,颗粒越小,布朗运动越明显”。学生猜想得出可能的原因,利用所学知识作出正确的判断,只能是液体分子撞击力所致。

多媒体辅助与教学过程紧密联系。通过视频和模拟动画很好地把微观的难以想象的事实模拟出来,对教学有很好的辅助作用。

第1节 分子动理论的基本内容

教学内容分析

《分子动理论的基本内容》是《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》选择性必修第3册“固体、液体和气体”主题下的内容。课程标准要求为:了解分子动理论的基本观点及相关的实验证据。通过实验,了解扩散现象。观察并能解释布朗运动。利用显微镜观察布朗运动。《普通高中物理课程标准(2017年版)解读》对课程标准的解读为:本条目要求学生认识分子动理论的基本观点,并且知道分子动理论的实验依据。学生应该知道“物体是由大量分子组成的、分子永不停息的无规则运动、分子间存在着引力和斥力”等基本内容,知道其中的基本概念,并能用分子动理论的基本观点解释一些实验现象。

学生要知道阿伏伽德罗常数的意义。阿伏伽德罗常数是一个重要的常数,它把摩尔质量、摩尔体积这些宏观物理量于分子质量、分子大小等微观物理量联系起来,是联系微观世界和宏观世界的桥梁。

学生通过实验了解扩散现象,并结合日常生活中的现象加深对扩散现象的了解。利用显微镜观察布朗运动,分析布朗运动产生的原因,能够从微观层面解释布朗运动。

学情分析

学生在初中已经知道物体由大量分子构成,了解阿伏伽德罗常数的意义。学生已经了解墨汁在水中的扩散,并且知道温度越高,墨汁扩散得越快。但不知道这些现象证明分子做无规则的热运动。教学设计要利用学生已有的生活经验,将生活经验作为知识生长发展的起点。微观世界大量分子运动,要利用现代信息技术模拟分子的无规则热运动和布朗运动,让学生直观看到分子的运动,建立分子热运动物理图像,加深对热运动特点认识。

教学目标

1.学生知道物体是由大量分子组成的。

2.学生通过实验了解扩散现象,观察并能解释布朗运动。知道扩散现象在实际中的应用。

3.学生知道什么是布朗运动,理解布朗运动产生的原因和影响因素。

4.学生知道什么是热运动及决定热运动剧烈程度的因素。

5.学生知道分子间存在间隙、分子间作用力的变化规律,了解分子间的作用力是电磁力,分子力做功和路径无关。

6.学生知道分子动理论的基本内容。

教学重难点

教学重点:分子热运动及影响因素、分子间作用力变化规律、分子动理论基本内容

教学难点:布朗运动的原因

教学方法:讲授法、演示实验教学、启发—讨论

教学工具:多媒体课件、视频资源

教学流程图

六、教学过程

(一)课堂引入

学生阅读“布朗轰动世界的发现”,激发学生的探究欲。

(二)课堂教学

活动一:什么是布朗运动

播放视频:布朗运动

问题1-1:观察到“谁”的运动?

问题1-2:它们的运动是否有规律可循?

问题1-3:大颗粒和小颗粒的运动有什么区别?

问题1-4:是什么原因导致布朗颗粒的无规则运动?

(实验探究布朗运动的成因)

猜想:布朗运动的成因。

设计意图:引导学生排除其他原因,得出只能是水分子的撞击力产生的,进而得出结论——布朗颗粒不断地运动是由于液体分子的撞击力不平衡造成的,布朗颗粒无规则性运动是不同瞬间、不同方向的撞击作用的强弱不同导致的。

问题1-5:怎样让布朗运动更明显呢?

合作探究:

播放动画:验证探究结论。

课堂评价设计:

某学习兴趣小组在学习完布朗运动后,对分子的运动有了很多新的认识,他们在交流学习过程中产生了不少新的观点,你对他们的部分观点有着怎样的理解?

观点1:布朗运动是布朗微粒内部分子的无规则运动。

观点2:布朗运动是液体分子的无规则运动。

观点3:布朗运动反映了布朗微粒内部分子的无规则运动。

观点4:布朗运动反映了液体分子的无规则运动。

过渡衔接:布朗运动间接地反映了分子的无规则运动,初中有没有学习过什么实验能直接证明分子的无规则运动?

活动二:扩散现象

实验演示:NO2和空气的扩散视频

问题2-1:观察“谁”在运动?

问题2-2:是不是只有气体间能发生扩散?其他物态间能扩散吗?

学生实验:演示液体扩散(将红墨水分别滴入热水和冷水中,观察液体的扩散)

问题2-3:两杯水中的扩散有什么异同?

设计意图:通过实验分析得出温度对扩散现象的影响——温度高,扩散明显;温度低,扩散不明显。

活动三:热运动

师:扩散现象直接证明了分子的无规则运动;布朗运动间接反映了分子的无规则的运动,这两种运动都反映了分子的无规则运动,而且都与温度有关,我们把分子永不停息地无规则运动叫做热运动。

课堂评价设计:某同学学完分子的热运动这节后,认为“因为布朗运动的明显程度与温度有关,所以布朗运动就是热运动”,你对此有什么看法?

思考题:当阳光从窗户里直射进教室内,某同学看到空气中的尘埃在不停的运动,他认为尘埃在做布朗运动,你认为他的认识正确吗,如何辨析?

设计意图,能够更深刻的认识热运动的特征,能抓住关键词。

活动四:分子间的作用力

播放视频:1.铅柱分开后,摩擦断面,再将两块铅柱用力挤压,铅块吸在一起,将铅块悬挂。下方铅块不会掉落。

2.将玻璃板置于水平面上,用弹簧测力计拉玻璃板。在玻璃板和水平尚未分开时,弹簧测力计示数增大。

问题1:对下方铅块和砝码受哪些力?画出受力示意图。

问题2:下方铅块受到向上的吸引力,这个吸引力是上方铅块施加的万有引力吗?说明理由。

问题3:根据实验现象,能得到什么结论?

情境:用力压木块、石板、铁板等物体,物体没有被压变形。这些现象说明组成物体的分子间有什么力?

师:组成物体的分子间存在作用力。分子间作用力有时是引力,有时是斥力,和分子间的距离有关。两个分子间的作用力F和分子距离r关系如图。

甲分子固定在坐标原点O,沿着分子连线方向建立坐标轴。

① r>r0,表现为引力。

分子间距从r0增大,引力先增大后减小。

②r =r0,作用力为0;

③r < r0,表现为斥力。斥力随距离减小急剧增加。(表现为图像陡峭,斜率大)

活动四:分子动理论

①一切物质由大量分子组成,分子占据的空间是不连续的;

②物质内的大量分子永不停息地作无规则的热运动。

③分子之间有相互作用力,与分子构造和分子间的距离有关。

作业布置:“复习与提高”A组第3题、第4题

七、板书设计

第1节 分子动理论的基本内容

1.物体由大量分子构成

2.布朗运动

特点:无规则、温度高,运动越剧烈

解释:间接反映分子的无规则运动

3.扩散:证明分子做无规则运动

4.分子热运动

5.分子间作用力

八、教学反思

教材安排是先讲解扩散现象,再讲布朗运动。初中学生已经接触过扩散现象,为突出布朗运动,调整讲解顺序,先讲解布朗运动,突出重点。

本节课难点再处理布朗运动的成因。教学设计通过现象→猜想→探究→验证的流程突破难点,播放视频让学生观察总结观察到的现象——“布朗颗粒在做无规则运动,颗粒越小,布朗运动越明显”。学生猜想得出可能的原因,利用所学知识作出正确的判断,只能是液体分子撞击力所致。

多媒体辅助与教学过程紧密联系。通过视频和模拟动画很好地把微观的难以想象的事实模拟出来,对教学有很好的辅助作用。

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子