沪科版物理八年级第四章 多彩的光难点解析试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 沪科版物理八年级第四章 多彩的光难点解析试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 810.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-05-23 01:05:07 | ||

图片预览

文档简介

沪科版物理八年级第四章 多彩的光难点解析

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

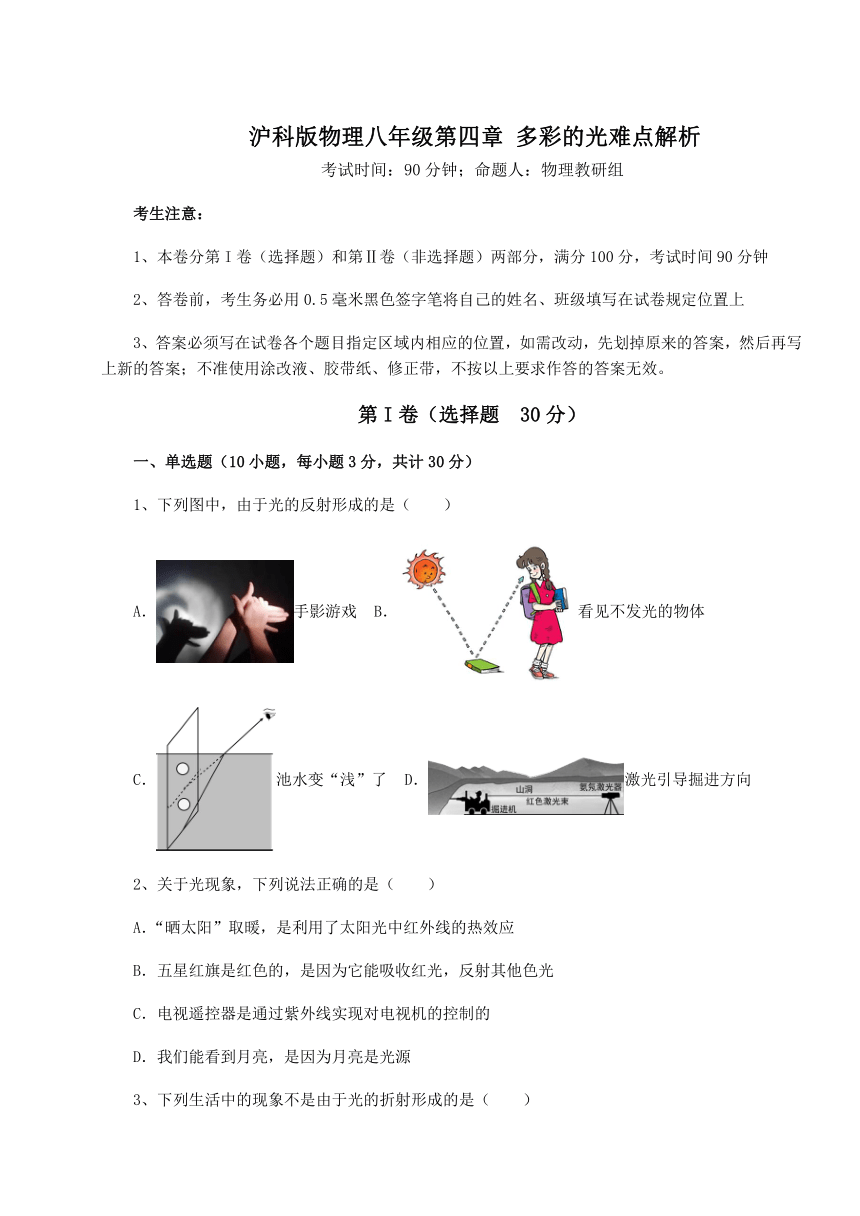

1、下列图中,由于光的反射形成的是( )

A.手影游戏 B.看见不发光的物体

C.池水变“浅”了 D.激光引导掘进方向

2、关于光现象,下列说法正确的是( )

A.“晒太阳”取暖,是利用了太阳光中红外线的热效应

B.五星红旗是红色的,是因为它能吸收红光,反射其他色光

C.电视遥控器是通过紫外线实现对电视机的控制的

D.我们能看到月亮,是因为月亮是光源

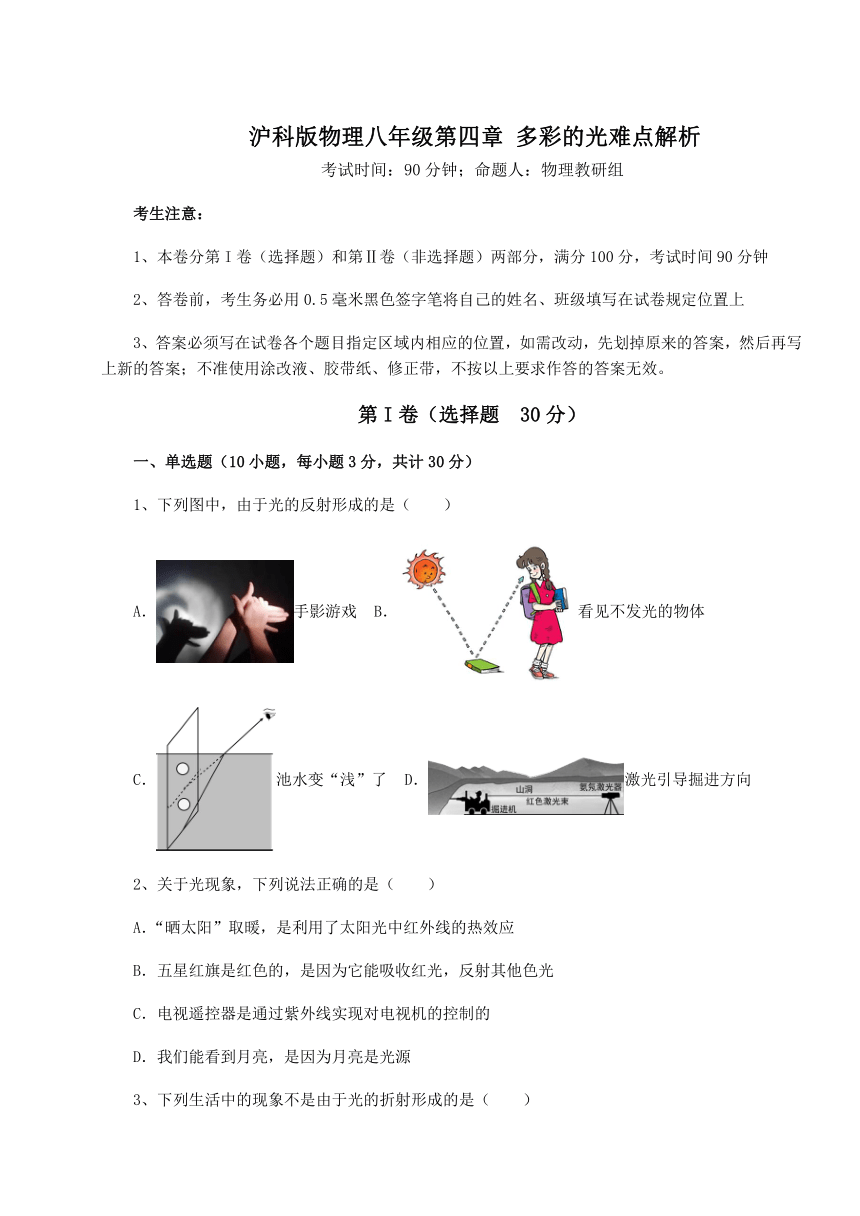

3、下列生活中的现象不是由于光的折射形成的是( )

A.雨后彩虹 B.桥的倒影

C.筷子“弯折” D.海市蜃楼

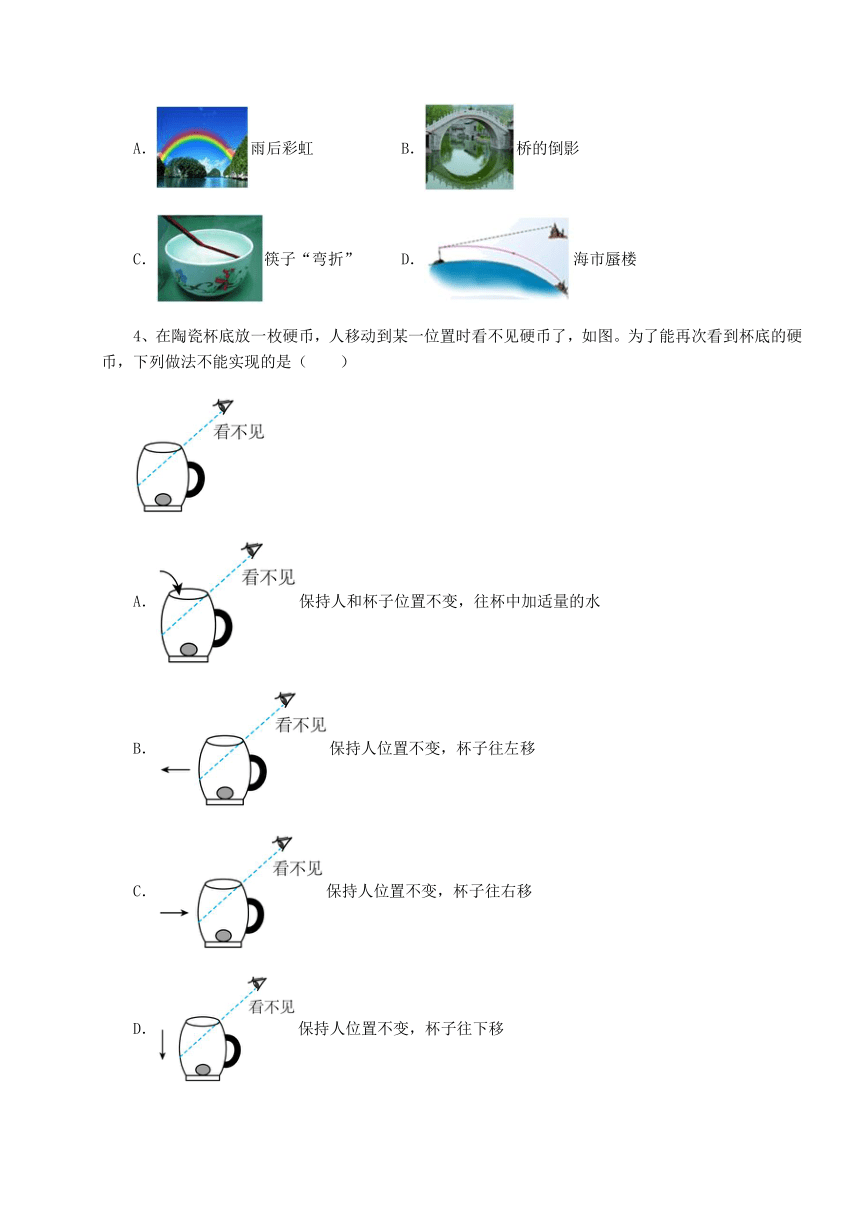

4、在陶瓷杯底放一枚硬币,人移动到某一位置时看不见硬币了,如图。为了能再次看到杯底的硬币,下列做法不能实现的是( )

A.保持人和杯子位置不变,往杯中加适量的水

B.保持人位置不变,杯子往左移

C.保持人位置不变,杯子往右移

D.保持人位置不变,杯子往下移

5、 “影”是生活中常见的光现象,如做光学游戏的“手影”、留下美好记忆照片的“摄影”、幻灯机射到屏幕上的“投影”、湖岸景色在水中形成的“倒影”等,它们与物理知识对应关系正确的是( )

A.手影—平面镜成像 B.摄影—光的反射 C.投影—凸透镜成像 D.倒影—光的折射

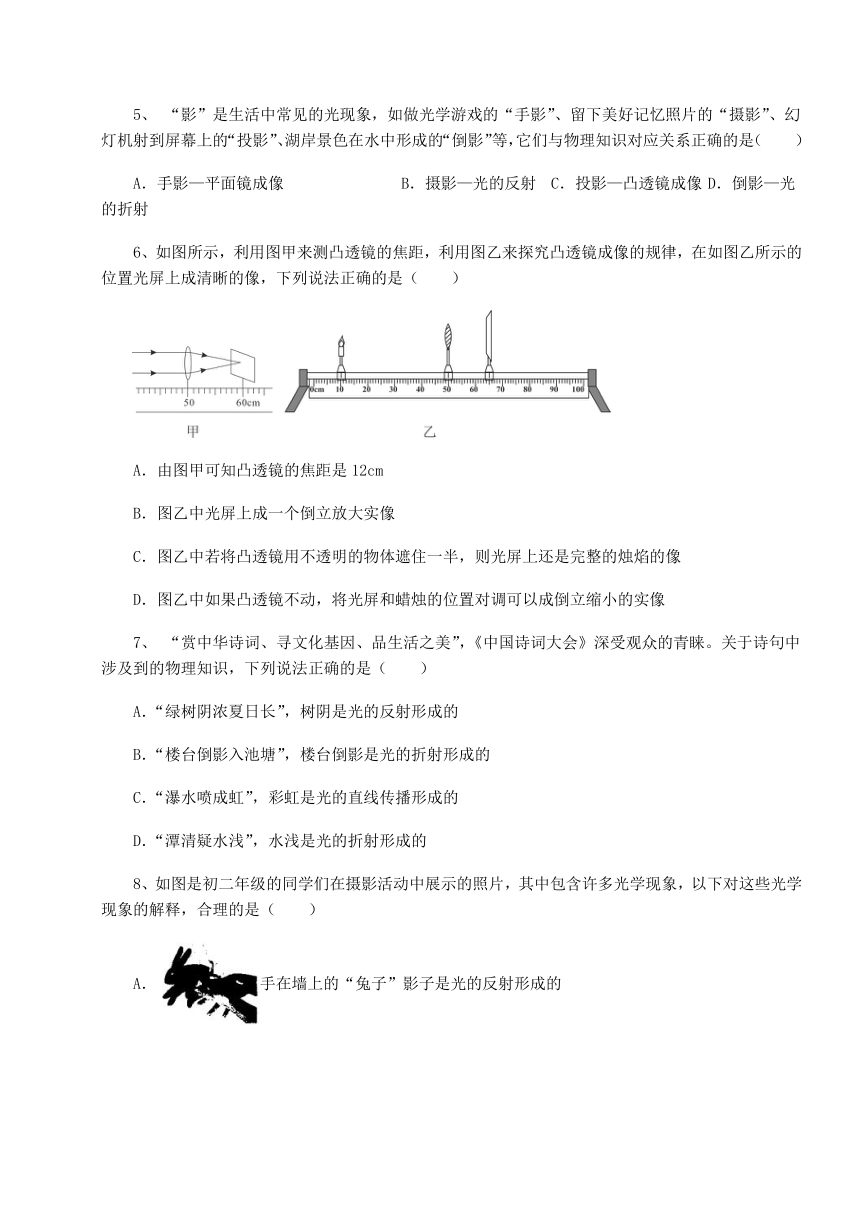

6、如图所示,利用图甲来测凸透镜的焦距,利用图乙来探究凸透镜成像的规律,在如图乙所示的位置光屏上成清晰的像,下列说法正确的是( )

A.由图甲可知凸透镜的焦距是12cm

B.图乙中光屏上成一个倒立放大实像

C.图乙中若将凸透镜用不透明的物体遮住一半,则光屏上还是完整的烛焰的像

D.图乙中如果凸透镜不动,将光屏和蜡烛的位置对调可以成倒立缩小的实像

7、 “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”,《中国诗词大会》深受观众的青睐。关于诗句中涉及到的物理知识,下列说法正确的是( )

A.“绿树阴浓夏日长”,树阴是光的反射形成的

B.“楼台倒影入池塘”,楼台倒影是光的折射形成的

C.“瀑水喷成虹”,彩虹是光的直线传播形成的

D.“潭清疑水浅”,水浅是光的折射形成的

8、如图是初二年级的同学们在摄影活动中展示的照片,其中包含许多光学现象,以下对这些光学现象的解释,合理的是( )

A.手在墙上的“兔子”影子是光的反射形成的

B.荷花在水中的倒影是光的直线传播形成的

C.放大镜下放大的叶片是光的折射形成的

D.后视镜中货车的像是光的折射形成的

9、下列现象中,由光沿直线传播形成的是( )

A.海市蜃楼

B.岸边树木在水中的倒影

C.古时用“日晷”计时

D.从不同方向能看到银幕上的影像

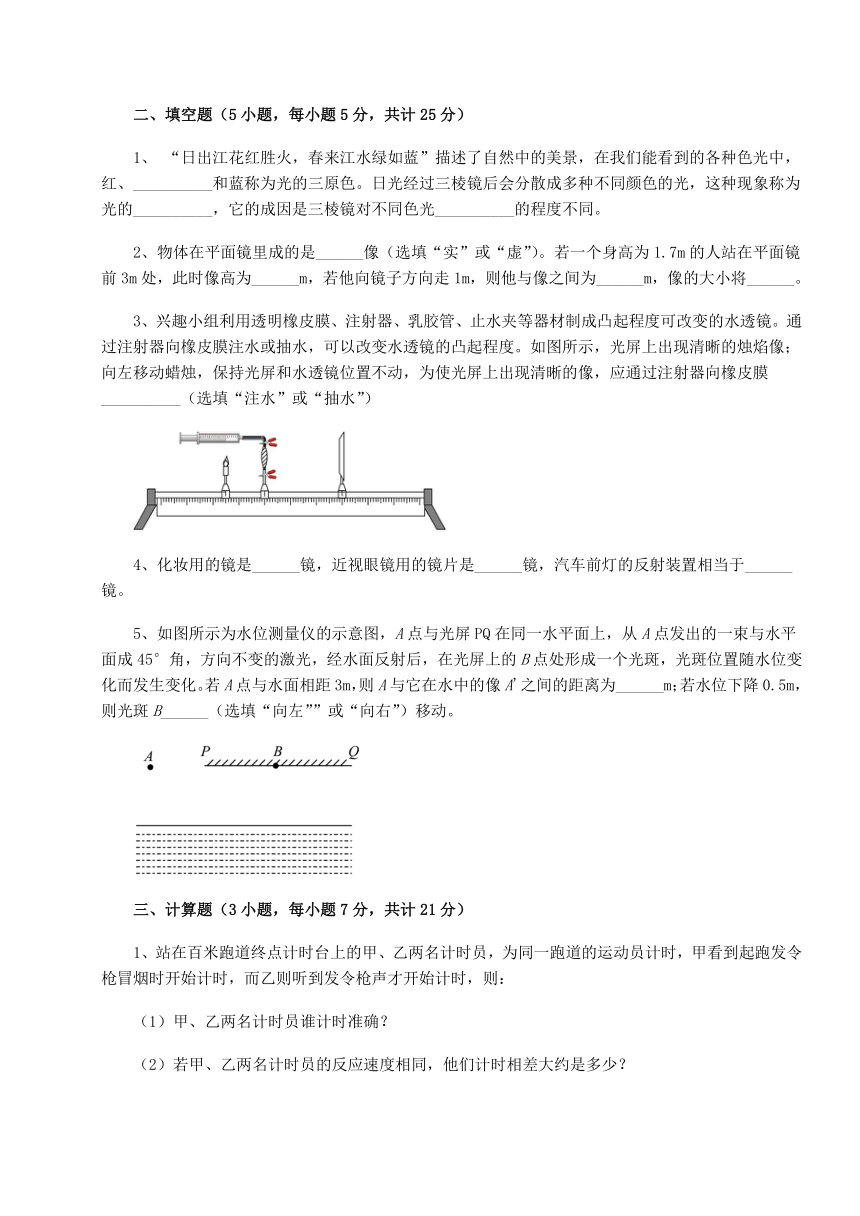

10、对于如图所示的家用小汽车的一些说法正确的是( )

A.汽车的倒车雷达是利用次声波来测距离的

B.汽车倾斜的前挡风玻璃只是因为这样做更美观

C.汽车的后视镜可以扩大司机的视野,它使用的是凹面镜

D.关上车窗,车内会变的安静很多,这是在传播过程中减弱噪声

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、 “日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”描述了自然中的美景,在我们能看到的各种色光中,红、__________和蓝称为光的三原色。日光经过三棱镜后会分散成多种不同颜色的光,这种现象称为光的__________,它的成因是三棱镜对不同色光__________的程度不同。

2、物体在平面镜里成的是______像(选填“实”或“虚”)。若一个身高为1.7m的人站在平面镜前3m处,此时像高为______m,若他向镜子方向走1m,则他与像之间为______m,像的大小将______。

3、兴趣小组利用透明橡皮膜、注射器、乳胶管、止水夹等器材制成凸起程度可改变的水透镜。通过注射器向橡皮膜注水或抽水,可以改变水透镜的凸起程度。如图所示,光屏上出现清晰的烛焰像;向左移动蜡烛,保持光屏和水透镜位置不动,为使光屏上出现清晰的像,应通过注射器向橡皮膜__________(选填“注水”或“抽水”)

4、化妆用的镜是______镜,近视眼镜用的镜片是______镜,汽车前灯的反射装置相当于______镜。

5、如图所示为水位测量仪的示意图,A点与光屏PQ在同一水平面上,从A点发出的一束与水平面成45°角,方向不变的激光,经水面反射后,在光屏上的B点处形成一个光斑,光斑位置随水位变化而发生变化。若A点与水面相距3m,则A与它在水中的像A'之间的距离为______m;若水位下降0.5m,则光斑B______(选填“向左””或“向右”)移动。

三、计算题(3小题,每小题7分,共计21分)

1、站在百米跑道终点计时台上的甲、乙两名计时员,为同一跑道的运动员计时,甲看到起跑发令枪冒烟时开始计时,而乙则听到发令枪声才开始计时,则:

(1)甲、乙两名计时员谁计时准确?

(2)若甲、乙两名计时员的反应速度相同,他们计时相差大约是多少?

2、科学家利用“回声定位”原理测量距离,现在利用激光测距仪发出一束激光射向月球,大约经历了2.54 s接收到反射光(已知光传播的速度是3×108 m/s),试问:

(1)地球到月球的距离大约是多少千米?

(2)我国最新研制的超级高铁时速高达600 km/h,如果该超级高铁以最高时速不停地跑,它需要多少小时才能跑完地球到月球的距离?

3、某次在高空发生闪电打雷,若声音在空气中的传播速度是340m/s(不考虑光的传播时间),小明看到闪电6s后听到雷声。解答下列问题:

(1)先看到闪电后听到雷声的原因是 __________。

(2)打雷的位置离小明有多远?(__________)

(3)光在空气中的传播速度是3×108m/s,如果光在空气中传播了相同的时间,传播的距离是多少m?(__________)

四、实验探究(2小题,每小题12分,共计24分)

1、西南大学附中物理实验兴趣小组利用如图所示的装置“探究凸透镜成像规律”。

(1)实验前应调节烛焰、凸透镜、光屏的位置,使三者的中心在___________,如图甲所示,让一束平行光正对着凸透镜,移动光屏,直到在光屏上得到一个最小、最亮的光斑,该凸透镜的焦距为_________cm;

(2)如图乙所示摆放蜡烛和凸透镜,移动光屏,可在光屏上得到一个清晰倒立、___________(选填“放大”或“缩小”)的实像。日常生活中,___________(选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”)就是利用这一原理;

(3)保持图乙所示的凸透镜位置不变,将蜡烛向右移动15.0cm,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应移至光具座上________cm刻度处;

(4)如果保持蜡烛和凸透镜的位置不变,把光屏向左移动适当距离后,要想在光屏上再次得到清晰的像,可在蜡烛与凸透镜之间放一个___________(选填“近视”或“远视”)眼镜;

(5)如图丙所示,将蜡烛放在P点,若切除凸透镜中间的阴影部分后,再将剩余部分靠拢重新结合在一起,光屏上能看到______个蜡烛的像。

2、小华和同学们正在探究“平面镜成像的特点”,器材有:茶色玻璃板、白纸、两支相同的蜡烛A和B、火柴、刻度尺、铅笔。

(1)如图甲所示,他们将白纸放在水平桌面上,再将茶色玻璃板垂直放在白纸上;

①在玻璃板前放一支点燃的蜡烛A,为了寻找像的位置,他们取来蜡烛B,放在玻璃板后。接下来的操作是:___________________,此时蜡烛B的位置就是蜡烛A的像的位置。实验中选择两支相同的蜡烛是为了___________;

②移去蜡烛B,在其位置上放置一块光屏,直接观察光屏上是否有蜡烛A的像。这样做的目的是___________;

③多次改变蜡烛A的位置,再正确找到A的像的位置,将每次物和像的位置记录在白纸上,连接物和对应的像点,测量结果如图乙所示,由此可以得到的结论是:___________________;

④实验中为了让左侧的同学也能够看清蜡烛A的像,小华只将玻璃板向左平移,则蜡烛A的像的位置___________(选填“向右移动”、“向左移动”或“不变”);

(2)完成上述实验后,小华将刻度尺垂直靠紧茶色玻璃板,观察到如图丙所示的现象,则该玻璃板的厚度约为___________。

A.2cm B.1cm C.5mm D.2.5mm

-参考答案-

一、单选题

1、B

【详解】

A.手影游戏是由于光的直线传播形成的,故A不符合题意;

B.能看见不发光的物体,是因为光在其表面发生了反射,故B符合题意;

C.池底的光线由水中斜射入空气时,在水面处发生折射,折射角大于入射角,折射光线进入人眼,人眼会逆着折射光线的方向看去,会觉得池底变浅了,这是光的折射现象,故C不符合题意;

D.用激光引导掘进方向,是光沿直线传播的应用,故D不符合题意。

故选B。

2、A

【详解】

A.“晒太阳”取暖,是由于太阳光中红外线的热效应很强,会向外辐射热量,故A正确;

B.五星红旗是红色的,是因为它能反射红光而吸收其它色光,故B错误;

C.电视遥控器是利用红外线的热效应通过红外线实现对电视机的控制的,故C错误;

D.我们能看到月亮,是月亮能反射太阳光,而月亮本身不能发光,不是光源,故D错误。

故选A。

3、B

【详解】

A. 雨后彩虹是由于雨后空气中含有大量的小水珠,太阳光经过小水珠形成的色散现象,属于光的折射现象,故A不符合题意;

B.桥的倒影属于平面镜成像现象,是光的反射形成的,故B符合题意;

C.筷子“弯折”是由于水面下的筷子反射的光进入空气时反生折射,折射角大于入射角而造成的,所以属于光的折射现象,故C不符合题意;

D.“海市蜃楼”,是光在不均匀的空气中传播形成的,属于光的折射现象,故D不符合题意。

故选B。

4、B

【详解】

A.硬币反射出的光线被陶瓷茶杯侧壁挡住,人看不见硬币了,这是光在同种均匀介质中沿直线传播的缘故;保持人和杯子位置不变,倒入一些水后,硬币反射的光线从水中斜射入空气中时,在水面处发生折射,折射光线远离法线方向,人眼逆着折射光线看去,看到的是变高的硬币的像,故A不符合题意;

B.保持人位置不变,杯子往左移,硬币反射出的光线被陶瓷茶杯侧壁挡住,人看不见硬币了,故B符合题意;

C.保持人位置不变,杯子往右移,硬币反射出的光线进入人的眼睛中,人能再次看到硬币,故C不符合题意;

D.保持人位置不变,杯子往下移,硬币反射出的光线进入人的眼睛中,人能再次看到硬币,故D不符合题意。

故选B。

5、C

【详解】

A.手影是影子,光在沿直线传播过程中遇到不透明的物体,在物体的后面形成的光照不到的暗区叫影子,故A错误;

B.摄影是利用凸透镜成倒立、缩小、实像的原理,透镜是利用光的折射来工作的,故B错误;

C.投影是利用凸透镜成倒立、放大、实像的原理,故C正确;

D.岸上的景物在水中的倒影是平面镜成像,平静的水面相当于平面镜,其原理是光的反射,故D错误。

故选C。

6、C

【详解】

A.根据甲图可以知道f=60.0cm﹣50.0cm=10.0cm,凸透镜的焦距为10.0cm,故A错误;

B.根据乙图u>2f,根据凸透镜成像规律:u>2f,成倒立、缩小的实像,与照相机的原理是相同的,故B错误;

C.若将凸透镜用不透明的物体遮住一半, 透过的光线变少,会使像的亮度变暗,光屏上像仍是完整的像的烛焰,故C正确;

D.图乙中如果凸透镜不动,将光屏和蜡烛的位置对调,根据光路的可逆性知,2f>u>f,可以成倒立、放大的实像。

故D错误。

7、D

【详解】

A.树阴是树木的影子,由于光的直线传播,光射到不透明物体上,在不透明物体后面形成的影子,故A错误;

B.楼台的倒影属于平面镜成像,是光的反射形成的虚像,故B错误;

C.彩虹是天空中悬浮着很多小水滴,它们会像三棱镜一样,将阳光分散成七种色光而形成的,属于光的色散现象,故C错误;

D.水浅是由于水底的光斜射入空气中时发生折射,折射角大于入射角,人眼逆着射来的光线看去,看到的是池底变高了的虚像,属于光的折射现象,故D正确。

故选D。

8、C

【详解】

A.手在墙上的“兔子”影子是光的直线传播形成的,选项A不符合题意;

B.荷花在水中的倒影是光的反射形成的虚像,选项B不符合题意;

C.放大镜下放大的叶片是光的折射形成的放大的虚像,选项C符合题意;

D.后视镜中货车的像是光的反射形成的,选项D不符合题意。

故选C。

9、C

【详解】

A.海市蜃楼是光在不均匀介质中发生折射形成的,故A不符合题意;

B.平面的水面相当于平面镜,岸边树木在水中的倒影为平面镜成像,属于光的反射,故B不符合题意;

C.光在同种均匀介质中沿直线传播,当光遇到不透明的物体时,会在物体后面形成一个光照射不到的区域,即影子,“日晷”就是利用影子的方向、长短大致判断时刻的仪器,故C符合题意;

D.银幕表面凹凸不平,光射到银幕上发生漫反射,故从不同方向能看到银幕上的影像,故D不符合题意。

故选C。

10、D

【详解】

A.倒车雷达应用了超声波来测试车后物体与车的距离,故A错误;

B.挡风玻璃相当于平面镜,当车外光线暗,车内光线明亮时,车内物体会通过挡风玻璃成像,像与物体关于平面镜对称,所以车内物体所成的虚像位于玻璃的上方,起到不妨碍司机视线的作用,故B错误;

C.凸面镜以球面的外表面为反射面,对光线起发散作用,能够扩大视野,所以,汽车的后视镜是凸面镜,故C错误;

D.关上车窗后,车内会变得安静很多,玻璃可以反射声音起到隔音的效果,起到在传播过程中减弱噪声的效果,故D正确。

故选D。

二、填空题

1、绿 色散 折射

【详解】

[1]光的三原色是红、绿、蓝。

[2]三棱镜把太阳光分解成不同颜色的光,这是光的色散现象。

[3]光的色散是因为三棱镜对不同色光的折射程度不同,于是形成了不同颜色色光按一定顺序排列的光谱。

2、虚 1.7 4 不变

【详解】

[1][2]因为平面镜所成的像是与物体大小相同的虚像,所以,由该同学身高1.7m,可得像高为1.7m。

[3]因为像到平面镜的距离与物体到平面镜的距离相等,由该同学离镜面距离3m,得出像距镜面3m,若他向镜子方向走1m,则该同学离镜面距离为

3m-1m=2m

得出像距镜面也是2m,则他与像之间的距离为

2m+2m=4m

[4]因为像的大小与物距无关,所以,不管他是面镜还是远离平面镜,像的大小都不变。

3、抽水

【详解】

向左移动蜡烛,即此时的物距变大,像距应该变小,即光屏应该向左移动,才能使得像清晰,但若保持光屏和透镜不变,仍使得像成在光屏上,即需要让凸透镜的会聚能力减弱,即需要让凸透镜变薄,故应该向外抽水。

4、平面 凹透 凹面

【详解】

[1]化妆用的镜利用的是平面镜成像,故是平面镜。

[2]近视眼晶状体会聚能力强,将像成在视网膜之前,近视眼镜利用了凹透镜对光的发散作用,将像成在视网膜上。

[3]汽车前灯的反射装置,是将灯泡的光线会聚平行射出,利用了凹面镜对光线的会聚能力。

5、6 向右

【详解】

[1]根据平面镜成像中的像距等于物距可知,A点与水面相距3m,则A与它在水中的像A′之间的距离为

[2]如图所示,若水位下降,入射点由点G移动到点O,入射光线方向不变,则反射光线方向也不变,只是平行移动,则光斑向右移动,如下图所示:

三、计算题

1、(1)甲计时员记时准确;(2)0.3s

【详解】

解:(1)由于光速远大于声速,所以看到发令枪冒烟时开始计时准确,即甲计时员记时准确。

(2)计时相差时间

答:(1)甲计时员记时准确;

(2)他们计时相差大约是0.3s。

2、 (1)3.81×105km;(2)635h

【详解】

解:(1)光从地球到月球所用的时间是

地球到月球的距离大约是

s=vt=3×108 m/s×1.27 s=3.81×108 m=3.81×105 km

(2)高铁跑完地球到月球的距离行驶的时间是

答:(1)地球到月球的距离大约是3.81×105 km;

(2)高铁跑完地球到月球的距离需要635小时。

3、在空气中光速远大于声速 2040m 1.8×109m

【详解】

解:(1)雷声、闪电在空气中同时发生,由于在空气中光速远大于声速,使得先看到闪电后听到雷声。

(2)由v=可得,打雷的位置距离小明的距离

s=v声t=340m/s×6s=2040m

(3)光在空气中传播相同的时间,传播的距离

s′=v光t=3×108m/s×6s=1.8×109m

答:(1)先看到闪电后听到雷声的原因是:雷声、闪电在空气中同时发生,由于在空气中光速远大于声速,使得先看到闪电后听到雷声;

(2)打雷的位置离小明有2040m;

(3)如果光在空气中传播了相同的时间,传播的距离是1.8×109m。

四、实验探究

1、同一高度上 10.0 缩小 照相机 70 远视 2

【详解】

(1)[1][2]为了使像成在光屏的正中央,在实验前需要将烛焰、凸透镜、光屏的位置,使三者的中心在同一高度上;平行光正对着凸透镜,移动光屏,直到在光屏上得到一个最小、最亮的光斑,光斑即为焦点,光心到焦点的距离为焦距,分度值为1cm,刻度尺需要估读,故焦距为10.0cm。

(2)[3][4]如图乙所示,物距为35cm,大于两倍的焦距,故成的是倒立的缩小的实像;生活中的照相机就是利用这一原理制成的。

(3)[5]保持图乙所示的凸透镜位置不变,将蜡烛向右移动15.0cm,此时的物距为20cm,等于两倍的焦距,根据凸透镜成像的规律可知,像距也等于物距等于两倍的焦距,故光屏需要放在70.0cm刻度线处。

(4)[6]保持蜡烛和凸透镜的位置不变,把光屏向左移动适当距离后,光屏靠近透镜,说明需要一个会聚透镜,会聚透镜即为凸透镜,而远视眼的镜片是凸透镜,故需要远视镜片。

(5)[7]由于将中间部分去掉,切去后相当于两个凸透镜,且光心的位置发生了改变,上面的像下移,下面的像上移,错位成两个像。

2、移动蜡烛B的位置,直至和蜡烛A的像完全重合 比较像和物的大小关系 判断平面镜成像是实像还是虚像 像和物到平面镜的距离相等,像和物体的连线与镜面垂直 不变 D

【详解】

(1)①[1][2]为了探究物像的大小和位置关系,接下来应该移动蜡烛B的位置,直至和蜡烛A的像完全重合,此时蜡烛B的位置即为蜡烛A的像的位置;该实验选择两个相同的蜡烛A和B,是采用了替代法,用蜡烛B来替代蜡烛A来和蜡烛A的像进行比较,比较像与物的大小关系。

②[3]实像可以成在光屏上,虚像不能成在光屏上,为了研究像的虚实问题,移去蜡烛B,在其位置上放置一块光屏,直接观察光屏上是否有蜡烛A的像,如能承接到,说明是实像,不能承接到,则是虚像。

③[4]由图乙可看出,每一次实验中,蜡烛的像和物体到镜面的距离都相等,分别为15cm、10cm、5cm,将像和物体的对应点连起来,发现连线与镜面垂直,所以可得出结论:像和物体到镜面的距离相等,像和物体的连线与镜面垂直。

④[5]玻璃板向左移动,蜡烛到玻璃板的距离不变,蜡烛A的像和蜡烛A位置关于玻璃板对称,所以蜡烛像的位置不变。

(2)[6]根据平面镜成像时,像和物体到镜面的距离相等可知,图中刻度尺和它的像之间的距离为玻璃板厚度的2倍。根据刻度尺上的刻度可以估计出,图中刻度尺和它的像之间的距离约为5mm,所以玻璃板的厚度约为2.5mm,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、下列图中,由于光的反射形成的是( )

A.手影游戏 B.看见不发光的物体

C.池水变“浅”了 D.激光引导掘进方向

2、关于光现象,下列说法正确的是( )

A.“晒太阳”取暖,是利用了太阳光中红外线的热效应

B.五星红旗是红色的,是因为它能吸收红光,反射其他色光

C.电视遥控器是通过紫外线实现对电视机的控制的

D.我们能看到月亮,是因为月亮是光源

3、下列生活中的现象不是由于光的折射形成的是( )

A.雨后彩虹 B.桥的倒影

C.筷子“弯折” D.海市蜃楼

4、在陶瓷杯底放一枚硬币,人移动到某一位置时看不见硬币了,如图。为了能再次看到杯底的硬币,下列做法不能实现的是( )

A.保持人和杯子位置不变,往杯中加适量的水

B.保持人位置不变,杯子往左移

C.保持人位置不变,杯子往右移

D.保持人位置不变,杯子往下移

5、 “影”是生活中常见的光现象,如做光学游戏的“手影”、留下美好记忆照片的“摄影”、幻灯机射到屏幕上的“投影”、湖岸景色在水中形成的“倒影”等,它们与物理知识对应关系正确的是( )

A.手影—平面镜成像 B.摄影—光的反射 C.投影—凸透镜成像 D.倒影—光的折射

6、如图所示,利用图甲来测凸透镜的焦距,利用图乙来探究凸透镜成像的规律,在如图乙所示的位置光屏上成清晰的像,下列说法正确的是( )

A.由图甲可知凸透镜的焦距是12cm

B.图乙中光屏上成一个倒立放大实像

C.图乙中若将凸透镜用不透明的物体遮住一半,则光屏上还是完整的烛焰的像

D.图乙中如果凸透镜不动,将光屏和蜡烛的位置对调可以成倒立缩小的实像

7、 “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”,《中国诗词大会》深受观众的青睐。关于诗句中涉及到的物理知识,下列说法正确的是( )

A.“绿树阴浓夏日长”,树阴是光的反射形成的

B.“楼台倒影入池塘”,楼台倒影是光的折射形成的

C.“瀑水喷成虹”,彩虹是光的直线传播形成的

D.“潭清疑水浅”,水浅是光的折射形成的

8、如图是初二年级的同学们在摄影活动中展示的照片,其中包含许多光学现象,以下对这些光学现象的解释,合理的是( )

A.手在墙上的“兔子”影子是光的反射形成的

B.荷花在水中的倒影是光的直线传播形成的

C.放大镜下放大的叶片是光的折射形成的

D.后视镜中货车的像是光的折射形成的

9、下列现象中,由光沿直线传播形成的是( )

A.海市蜃楼

B.岸边树木在水中的倒影

C.古时用“日晷”计时

D.从不同方向能看到银幕上的影像

10、对于如图所示的家用小汽车的一些说法正确的是( )

A.汽车的倒车雷达是利用次声波来测距离的

B.汽车倾斜的前挡风玻璃只是因为这样做更美观

C.汽车的后视镜可以扩大司机的视野,它使用的是凹面镜

D.关上车窗,车内会变的安静很多,这是在传播过程中减弱噪声

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、 “日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”描述了自然中的美景,在我们能看到的各种色光中,红、__________和蓝称为光的三原色。日光经过三棱镜后会分散成多种不同颜色的光,这种现象称为光的__________,它的成因是三棱镜对不同色光__________的程度不同。

2、物体在平面镜里成的是______像(选填“实”或“虚”)。若一个身高为1.7m的人站在平面镜前3m处,此时像高为______m,若他向镜子方向走1m,则他与像之间为______m,像的大小将______。

3、兴趣小组利用透明橡皮膜、注射器、乳胶管、止水夹等器材制成凸起程度可改变的水透镜。通过注射器向橡皮膜注水或抽水,可以改变水透镜的凸起程度。如图所示,光屏上出现清晰的烛焰像;向左移动蜡烛,保持光屏和水透镜位置不动,为使光屏上出现清晰的像,应通过注射器向橡皮膜__________(选填“注水”或“抽水”)

4、化妆用的镜是______镜,近视眼镜用的镜片是______镜,汽车前灯的反射装置相当于______镜。

5、如图所示为水位测量仪的示意图,A点与光屏PQ在同一水平面上,从A点发出的一束与水平面成45°角,方向不变的激光,经水面反射后,在光屏上的B点处形成一个光斑,光斑位置随水位变化而发生变化。若A点与水面相距3m,则A与它在水中的像A'之间的距离为______m;若水位下降0.5m,则光斑B______(选填“向左””或“向右”)移动。

三、计算题(3小题,每小题7分,共计21分)

1、站在百米跑道终点计时台上的甲、乙两名计时员,为同一跑道的运动员计时,甲看到起跑发令枪冒烟时开始计时,而乙则听到发令枪声才开始计时,则:

(1)甲、乙两名计时员谁计时准确?

(2)若甲、乙两名计时员的反应速度相同,他们计时相差大约是多少?

2、科学家利用“回声定位”原理测量距离,现在利用激光测距仪发出一束激光射向月球,大约经历了2.54 s接收到反射光(已知光传播的速度是3×108 m/s),试问:

(1)地球到月球的距离大约是多少千米?

(2)我国最新研制的超级高铁时速高达600 km/h,如果该超级高铁以最高时速不停地跑,它需要多少小时才能跑完地球到月球的距离?

3、某次在高空发生闪电打雷,若声音在空气中的传播速度是340m/s(不考虑光的传播时间),小明看到闪电6s后听到雷声。解答下列问题:

(1)先看到闪电后听到雷声的原因是 __________。

(2)打雷的位置离小明有多远?(__________)

(3)光在空气中的传播速度是3×108m/s,如果光在空气中传播了相同的时间,传播的距离是多少m?(__________)

四、实验探究(2小题,每小题12分,共计24分)

1、西南大学附中物理实验兴趣小组利用如图所示的装置“探究凸透镜成像规律”。

(1)实验前应调节烛焰、凸透镜、光屏的位置,使三者的中心在___________,如图甲所示,让一束平行光正对着凸透镜,移动光屏,直到在光屏上得到一个最小、最亮的光斑,该凸透镜的焦距为_________cm;

(2)如图乙所示摆放蜡烛和凸透镜,移动光屏,可在光屏上得到一个清晰倒立、___________(选填“放大”或“缩小”)的实像。日常生活中,___________(选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”)就是利用这一原理;

(3)保持图乙所示的凸透镜位置不变,将蜡烛向右移动15.0cm,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应移至光具座上________cm刻度处;

(4)如果保持蜡烛和凸透镜的位置不变,把光屏向左移动适当距离后,要想在光屏上再次得到清晰的像,可在蜡烛与凸透镜之间放一个___________(选填“近视”或“远视”)眼镜;

(5)如图丙所示,将蜡烛放在P点,若切除凸透镜中间的阴影部分后,再将剩余部分靠拢重新结合在一起,光屏上能看到______个蜡烛的像。

2、小华和同学们正在探究“平面镜成像的特点”,器材有:茶色玻璃板、白纸、两支相同的蜡烛A和B、火柴、刻度尺、铅笔。

(1)如图甲所示,他们将白纸放在水平桌面上,再将茶色玻璃板垂直放在白纸上;

①在玻璃板前放一支点燃的蜡烛A,为了寻找像的位置,他们取来蜡烛B,放在玻璃板后。接下来的操作是:___________________,此时蜡烛B的位置就是蜡烛A的像的位置。实验中选择两支相同的蜡烛是为了___________;

②移去蜡烛B,在其位置上放置一块光屏,直接观察光屏上是否有蜡烛A的像。这样做的目的是___________;

③多次改变蜡烛A的位置,再正确找到A的像的位置,将每次物和像的位置记录在白纸上,连接物和对应的像点,测量结果如图乙所示,由此可以得到的结论是:___________________;

④实验中为了让左侧的同学也能够看清蜡烛A的像,小华只将玻璃板向左平移,则蜡烛A的像的位置___________(选填“向右移动”、“向左移动”或“不变”);

(2)完成上述实验后,小华将刻度尺垂直靠紧茶色玻璃板,观察到如图丙所示的现象,则该玻璃板的厚度约为___________。

A.2cm B.1cm C.5mm D.2.5mm

-参考答案-

一、单选题

1、B

【详解】

A.手影游戏是由于光的直线传播形成的,故A不符合题意;

B.能看见不发光的物体,是因为光在其表面发生了反射,故B符合题意;

C.池底的光线由水中斜射入空气时,在水面处发生折射,折射角大于入射角,折射光线进入人眼,人眼会逆着折射光线的方向看去,会觉得池底变浅了,这是光的折射现象,故C不符合题意;

D.用激光引导掘进方向,是光沿直线传播的应用,故D不符合题意。

故选B。

2、A

【详解】

A.“晒太阳”取暖,是由于太阳光中红外线的热效应很强,会向外辐射热量,故A正确;

B.五星红旗是红色的,是因为它能反射红光而吸收其它色光,故B错误;

C.电视遥控器是利用红外线的热效应通过红外线实现对电视机的控制的,故C错误;

D.我们能看到月亮,是月亮能反射太阳光,而月亮本身不能发光,不是光源,故D错误。

故选A。

3、B

【详解】

A. 雨后彩虹是由于雨后空气中含有大量的小水珠,太阳光经过小水珠形成的色散现象,属于光的折射现象,故A不符合题意;

B.桥的倒影属于平面镜成像现象,是光的反射形成的,故B符合题意;

C.筷子“弯折”是由于水面下的筷子反射的光进入空气时反生折射,折射角大于入射角而造成的,所以属于光的折射现象,故C不符合题意;

D.“海市蜃楼”,是光在不均匀的空气中传播形成的,属于光的折射现象,故D不符合题意。

故选B。

4、B

【详解】

A.硬币反射出的光线被陶瓷茶杯侧壁挡住,人看不见硬币了,这是光在同种均匀介质中沿直线传播的缘故;保持人和杯子位置不变,倒入一些水后,硬币反射的光线从水中斜射入空气中时,在水面处发生折射,折射光线远离法线方向,人眼逆着折射光线看去,看到的是变高的硬币的像,故A不符合题意;

B.保持人位置不变,杯子往左移,硬币反射出的光线被陶瓷茶杯侧壁挡住,人看不见硬币了,故B符合题意;

C.保持人位置不变,杯子往右移,硬币反射出的光线进入人的眼睛中,人能再次看到硬币,故C不符合题意;

D.保持人位置不变,杯子往下移,硬币反射出的光线进入人的眼睛中,人能再次看到硬币,故D不符合题意。

故选B。

5、C

【详解】

A.手影是影子,光在沿直线传播过程中遇到不透明的物体,在物体的后面形成的光照不到的暗区叫影子,故A错误;

B.摄影是利用凸透镜成倒立、缩小、实像的原理,透镜是利用光的折射来工作的,故B错误;

C.投影是利用凸透镜成倒立、放大、实像的原理,故C正确;

D.岸上的景物在水中的倒影是平面镜成像,平静的水面相当于平面镜,其原理是光的反射,故D错误。

故选C。

6、C

【详解】

A.根据甲图可以知道f=60.0cm﹣50.0cm=10.0cm,凸透镜的焦距为10.0cm,故A错误;

B.根据乙图u>2f,根据凸透镜成像规律:u>2f,成倒立、缩小的实像,与照相机的原理是相同的,故B错误;

C.若将凸透镜用不透明的物体遮住一半, 透过的光线变少,会使像的亮度变暗,光屏上像仍是完整的像的烛焰,故C正确;

D.图乙中如果凸透镜不动,将光屏和蜡烛的位置对调,根据光路的可逆性知,2f>u>f,可以成倒立、放大的实像。

故D错误。

7、D

【详解】

A.树阴是树木的影子,由于光的直线传播,光射到不透明物体上,在不透明物体后面形成的影子,故A错误;

B.楼台的倒影属于平面镜成像,是光的反射形成的虚像,故B错误;

C.彩虹是天空中悬浮着很多小水滴,它们会像三棱镜一样,将阳光分散成七种色光而形成的,属于光的色散现象,故C错误;

D.水浅是由于水底的光斜射入空气中时发生折射,折射角大于入射角,人眼逆着射来的光线看去,看到的是池底变高了的虚像,属于光的折射现象,故D正确。

故选D。

8、C

【详解】

A.手在墙上的“兔子”影子是光的直线传播形成的,选项A不符合题意;

B.荷花在水中的倒影是光的反射形成的虚像,选项B不符合题意;

C.放大镜下放大的叶片是光的折射形成的放大的虚像,选项C符合题意;

D.后视镜中货车的像是光的反射形成的,选项D不符合题意。

故选C。

9、C

【详解】

A.海市蜃楼是光在不均匀介质中发生折射形成的,故A不符合题意;

B.平面的水面相当于平面镜,岸边树木在水中的倒影为平面镜成像,属于光的反射,故B不符合题意;

C.光在同种均匀介质中沿直线传播,当光遇到不透明的物体时,会在物体后面形成一个光照射不到的区域,即影子,“日晷”就是利用影子的方向、长短大致判断时刻的仪器,故C符合题意;

D.银幕表面凹凸不平,光射到银幕上发生漫反射,故从不同方向能看到银幕上的影像,故D不符合题意。

故选C。

10、D

【详解】

A.倒车雷达应用了超声波来测试车后物体与车的距离,故A错误;

B.挡风玻璃相当于平面镜,当车外光线暗,车内光线明亮时,车内物体会通过挡风玻璃成像,像与物体关于平面镜对称,所以车内物体所成的虚像位于玻璃的上方,起到不妨碍司机视线的作用,故B错误;

C.凸面镜以球面的外表面为反射面,对光线起发散作用,能够扩大视野,所以,汽车的后视镜是凸面镜,故C错误;

D.关上车窗后,车内会变得安静很多,玻璃可以反射声音起到隔音的效果,起到在传播过程中减弱噪声的效果,故D正确。

故选D。

二、填空题

1、绿 色散 折射

【详解】

[1]光的三原色是红、绿、蓝。

[2]三棱镜把太阳光分解成不同颜色的光,这是光的色散现象。

[3]光的色散是因为三棱镜对不同色光的折射程度不同,于是形成了不同颜色色光按一定顺序排列的光谱。

2、虚 1.7 4 不变

【详解】

[1][2]因为平面镜所成的像是与物体大小相同的虚像,所以,由该同学身高1.7m,可得像高为1.7m。

[3]因为像到平面镜的距离与物体到平面镜的距离相等,由该同学离镜面距离3m,得出像距镜面3m,若他向镜子方向走1m,则该同学离镜面距离为

3m-1m=2m

得出像距镜面也是2m,则他与像之间的距离为

2m+2m=4m

[4]因为像的大小与物距无关,所以,不管他是面镜还是远离平面镜,像的大小都不变。

3、抽水

【详解】

向左移动蜡烛,即此时的物距变大,像距应该变小,即光屏应该向左移动,才能使得像清晰,但若保持光屏和透镜不变,仍使得像成在光屏上,即需要让凸透镜的会聚能力减弱,即需要让凸透镜变薄,故应该向外抽水。

4、平面 凹透 凹面

【详解】

[1]化妆用的镜利用的是平面镜成像,故是平面镜。

[2]近视眼晶状体会聚能力强,将像成在视网膜之前,近视眼镜利用了凹透镜对光的发散作用,将像成在视网膜上。

[3]汽车前灯的反射装置,是将灯泡的光线会聚平行射出,利用了凹面镜对光线的会聚能力。

5、6 向右

【详解】

[1]根据平面镜成像中的像距等于物距可知,A点与水面相距3m,则A与它在水中的像A′之间的距离为

[2]如图所示,若水位下降,入射点由点G移动到点O,入射光线方向不变,则反射光线方向也不变,只是平行移动,则光斑向右移动,如下图所示:

三、计算题

1、(1)甲计时员记时准确;(2)0.3s

【详解】

解:(1)由于光速远大于声速,所以看到发令枪冒烟时开始计时准确,即甲计时员记时准确。

(2)计时相差时间

答:(1)甲计时员记时准确;

(2)他们计时相差大约是0.3s。

2、 (1)3.81×105km;(2)635h

【详解】

解:(1)光从地球到月球所用的时间是

地球到月球的距离大约是

s=vt=3×108 m/s×1.27 s=3.81×108 m=3.81×105 km

(2)高铁跑完地球到月球的距离行驶的时间是

答:(1)地球到月球的距离大约是3.81×105 km;

(2)高铁跑完地球到月球的距离需要635小时。

3、在空气中光速远大于声速 2040m 1.8×109m

【详解】

解:(1)雷声、闪电在空气中同时发生,由于在空气中光速远大于声速,使得先看到闪电后听到雷声。

(2)由v=可得,打雷的位置距离小明的距离

s=v声t=340m/s×6s=2040m

(3)光在空气中传播相同的时间,传播的距离

s′=v光t=3×108m/s×6s=1.8×109m

答:(1)先看到闪电后听到雷声的原因是:雷声、闪电在空气中同时发生,由于在空气中光速远大于声速,使得先看到闪电后听到雷声;

(2)打雷的位置离小明有2040m;

(3)如果光在空气中传播了相同的时间,传播的距离是1.8×109m。

四、实验探究

1、同一高度上 10.0 缩小 照相机 70 远视 2

【详解】

(1)[1][2]为了使像成在光屏的正中央,在实验前需要将烛焰、凸透镜、光屏的位置,使三者的中心在同一高度上;平行光正对着凸透镜,移动光屏,直到在光屏上得到一个最小、最亮的光斑,光斑即为焦点,光心到焦点的距离为焦距,分度值为1cm,刻度尺需要估读,故焦距为10.0cm。

(2)[3][4]如图乙所示,物距为35cm,大于两倍的焦距,故成的是倒立的缩小的实像;生活中的照相机就是利用这一原理制成的。

(3)[5]保持图乙所示的凸透镜位置不变,将蜡烛向右移动15.0cm,此时的物距为20cm,等于两倍的焦距,根据凸透镜成像的规律可知,像距也等于物距等于两倍的焦距,故光屏需要放在70.0cm刻度线处。

(4)[6]保持蜡烛和凸透镜的位置不变,把光屏向左移动适当距离后,光屏靠近透镜,说明需要一个会聚透镜,会聚透镜即为凸透镜,而远视眼的镜片是凸透镜,故需要远视镜片。

(5)[7]由于将中间部分去掉,切去后相当于两个凸透镜,且光心的位置发生了改变,上面的像下移,下面的像上移,错位成两个像。

2、移动蜡烛B的位置,直至和蜡烛A的像完全重合 比较像和物的大小关系 判断平面镜成像是实像还是虚像 像和物到平面镜的距离相等,像和物体的连线与镜面垂直 不变 D

【详解】

(1)①[1][2]为了探究物像的大小和位置关系,接下来应该移动蜡烛B的位置,直至和蜡烛A的像完全重合,此时蜡烛B的位置即为蜡烛A的像的位置;该实验选择两个相同的蜡烛A和B,是采用了替代法,用蜡烛B来替代蜡烛A来和蜡烛A的像进行比较,比较像与物的大小关系。

②[3]实像可以成在光屏上,虚像不能成在光屏上,为了研究像的虚实问题,移去蜡烛B,在其位置上放置一块光屏,直接观察光屏上是否有蜡烛A的像,如能承接到,说明是实像,不能承接到,则是虚像。

③[4]由图乙可看出,每一次实验中,蜡烛的像和物体到镜面的距离都相等,分别为15cm、10cm、5cm,将像和物体的对应点连起来,发现连线与镜面垂直,所以可得出结论:像和物体到镜面的距离相等,像和物体的连线与镜面垂直。

④[5]玻璃板向左移动,蜡烛到玻璃板的距离不变,蜡烛A的像和蜡烛A位置关于玻璃板对称,所以蜡烛像的位置不变。

(2)[6]根据平面镜成像时,像和物体到镜面的距离相等可知,图中刻度尺和它的像之间的距离为玻璃板厚度的2倍。根据刻度尺上的刻度可以估计出,图中刻度尺和它的像之间的距离约为5mm,所以玻璃板的厚度约为2.5mm,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙