6 阿西莫夫短文两篇 习题课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 6 阿西莫夫短文两篇 习题课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-23 15:55:33 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

6.阿西莫夫短文两篇

gé

zhě

xié

qī

jié

yǔn

fù

fán

tún

溯

彗

汐

2.下列病句不属于句式杂糅的一项是( )(3分)

A.由于对志愿者精神理解不深,使得部分志愿者还不能主动投入到“全国文明城市”创建活动中。

B.山东枣庄的桂花坚果藕粉羹的主要成分是藕粉、桂花、蔓越莓、巴旦木、葡萄、山楂等配制而成的。

C.郊外的这些蔬菜长得这么好,完全是由于管理者们精心培植的结果。

D.我们不难看出,这个明显的错案迟迟得不到纠正,根本原因是不正之风在作怪。

A

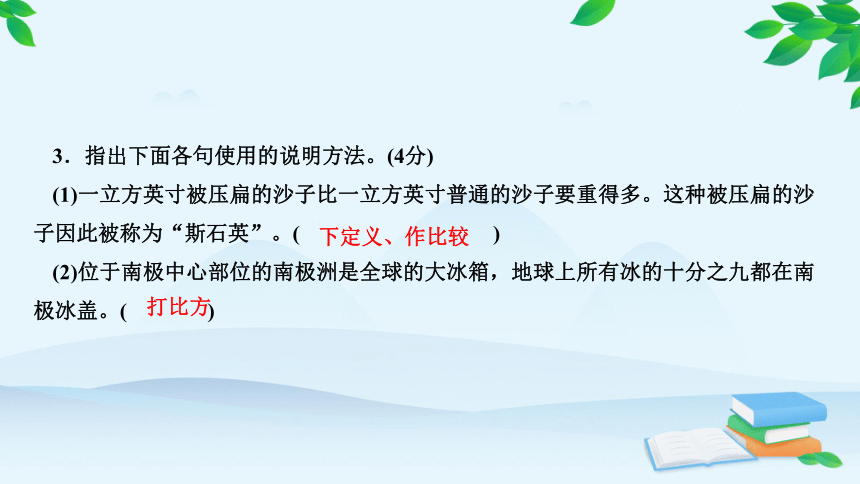

3.指出下面各句使用的说明方法。(4分)

(1)一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多。这种被压扁的沙子因此被称为“斯石英”。( )

(2)位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱,地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。( )

下定义、作比较

打比方

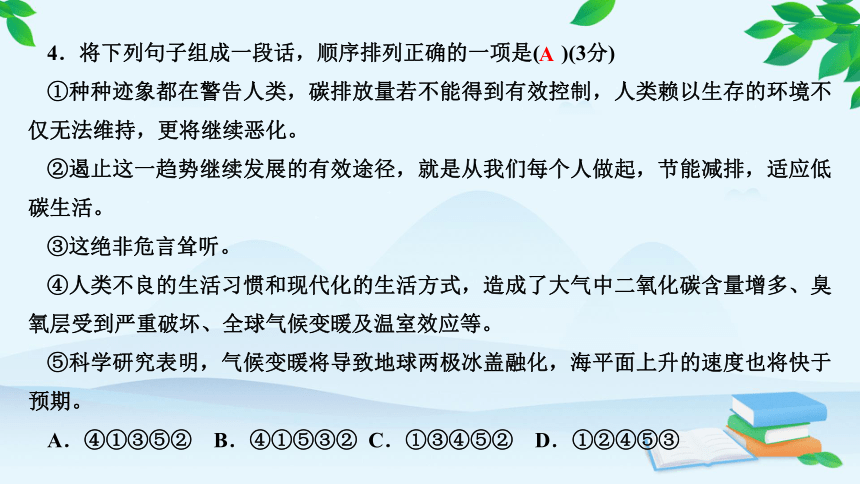

4.将下列句子组成一段话,顺序排列正确的一项是( )(3分)

①种种迹象都在警告人类,碳排放量若不能得到有效控制,人类赖以生存的环境不仅无法维持,更将继续恶化。

②遏止这一趋势继续发展的有效途径,就是从我们每个人做起,节能减排,适应低碳生活。

③这绝非危言耸听。

④人类不良的生活习惯和现代化的生活方式,造成了大气中二氧化碳含量增多、臭氧层受到严重破坏、全球气候变暖及温室效应等。

⑤科学研究表明,气候变暖将导致地球两极冰盖融化,海平面上升的速度也将快于预期。

A.④①③⑤② B.④①⑤③② C.①③④⑤② D.①②④⑤③

A

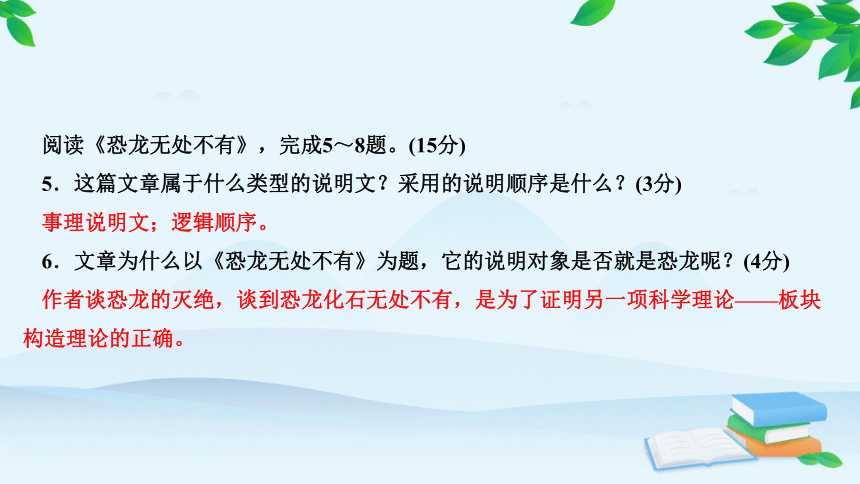

阅读《恐龙无处不有》,完成5~8题。(15分)

5.这篇文章属于什么类型的说明文?采用的说明顺序是什么?(3分)

事理说明文;逻辑顺序。

6.文章为什么以《恐龙无处不有》为题,它的说明对象是否就是恐龙呢?(4分)

作者谈恐龙的灭绝,谈到恐龙化石无处不有,是为了证明另一项科学理论——板块构造理论的正确。

“几乎所有”既说明了板块学说解释了绝大多数地质现象,具有重要意义,

又没有将科学问题绝对化,体现了说明文语言的科学性、严密性。

“似乎”一方面说明恐龙生活的时期泛大陆的不同地区大都比较暖和,

为恐龙生存提供了条件,另一方面也留有余地,并没有否认全球环境的多样性。

8.如何理解“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”这两句话的含义?(4分)

从南极洲发现恐龙化石得出恐龙曾遍布世界这一结论也许并不困难,二者之间的联系也容易让人理解,但是,南极恐龙化石的发现与地质学说有什么关系,一般读者很难提出这样的问题。但是在科学家的眼里,它们却有内在的关联。课文就是从南极的恐龙化石的发现来论证“板块构造”的理论,恐龙化石成了支持“板块构造”的有力证据。作者在文章开头的这两句议论,并非泛泛之论,而是有其确凿的根据。

D

2.综合性学习。(10分)

中华人民共和国主席习近平在联合国大会上宣布,中国将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。国际社会普遍认为,这一重大承诺体现了中方的责任担当。中方将坚定不移地践行诺言,言必信,行必果。

(1)请用楷体将“言必信,行必果”抄写一遍。(2分)

言 必 信 , 行 必 果

(2)请拟写一条关于环保的国内公益宣传标语。(不超过20个字)(2分)

示例:珍惜资源永续利用,绿化环境净化心灵。

(3)为让环境保护意识深入人心,校团委决定面向全校学生征集三项活动,请将你的活动设计填写在横线上。(3分)

示例:深入社区发放宣传资料。

活动一:_____________________________________

活动二:______________________________________

活动三:_______________________________________

开展环境保护知识竞赛。

以“环境保护”为主题出板报、墙报。

组织开展“环境保护”主题摄影展。

(4)班委会举办以环境保护为主题的班会,主持人请你做分享即席发言。(3分)

你将会说:

同学们,通过这次主题班会,我深刻认识到环境保护的重要性。地球是我们人类赖以生存的唯一家园,保护环境,人人有责,我们要从身边小事做起,为环境保护尽一份力__。

撒哈拉沙漠“眼睛”之谜(原创题)

①20世纪60年代初,美国一艘宇宙飞船在太空遨游,当经过非洲上空时,宇航员在远离地球几百千米的太空,观察到了一个奇怪的现象:在撒哈拉大沙漠西南部,出现了一个奇特的圆形区域,它像一只瞪圆的眼睛,紧紧地凝视着太空。

②撒哈拉之眼位于撒哈拉沙漠西南部的毛里塔尼亚境内。这是一个出现在沙漠地面上的巨大同心圆,它的海拔高度约为400米,直径约50千米。过去,这里荒无人烟,即使有人误入其中,也会因不识其真面目而错过。只有身在太空中的宇航员,或者天上的人造卫星才能一览它的全貌。从卫星拍摄的照片来看,撒哈拉之眼一共分为3层,最中心的一圈,就像一只眼珠,它的一侧边缘稍有缺口,但并不妨碍它的美。“眼珠”的外围有一个更大一些的圆圈,它把中心的圆圈紧紧包围起来,无可争议地成了“眼瞳”。最外一层大圈便是“眼睑”了,更令人称绝的是,这个大圈的外沿还有丝丝缕缕的环状物,仿佛是这只眼睛的眼睫毛。

③撒哈拉之眼的中心十分平坦,四周则是一些浅山丘,再远处,便是漫漫黄沙了。站在“眼睛”边上观察,撒哈拉之眼犹如山岩雕琢而成的大木盆,又像一只巨大的碟子。人行走在边上,宛如一只在巨大的蓝色圆盘上行走的小蚂蚁。

④这种奇特的地貌是如何形成的呢?自从撒哈拉之眼被宇航员发现后,前往这里考察的人便络绎不绝,科学家们都试图揭开这个神秘地貌的成因。

⑤最初,科学家们认为这是一个由陨石撞击形成的陨石坑。因为在撒哈拉大沙漠里,有人曾经发现过一个宽处达45米,最深处距离地面16米的巨大陨石坑。据估测,撞击地球的陨石重5000~10000千克,坠落的速度超过了3.5千米/秒。撒哈拉之眼虽然深度较浅,但在地面上的痕迹十分明显,科学家分析,直径达50千米的“圆圈”,只有天外来客——陨石才能做到。这块陨石在撞击地球时,表面积最大的一侧先接触地面,因此形成的坑直径很大,但坑却并不深。

⑥不过,科学家们在进一步考察之后发现,陨石坑的说法并不成立,因为“圆圈”的中心地势太平坦了,而且地面上并没有高温和撞击过的地质证据。

⑦那么,撒哈拉之眼会不会是因火山喷发形成的呢?

⑧火山喷发时,由于大量岩溶物质被喷出,往往会在喷发中心形成圆形或椭圆形的火山口。世界最大的火山口位于日本的阿苏山,它南北长24千米,东西宽18千米,面积达250平方千米,形成于距今33万年前的一次火山大喷发。有人推测,撒哈拉之眼可能与阿苏山火山口类似,是由于一次剧烈的火山喷发形成的。

⑨可是,科学家们在分析火山成因时发现这个推测也站不住脚。因为地球上的火山,一般都出现在地壳(包括洋壳)开裂处和板块俯冲地带,而撒哈拉之眼所处的地方,属于沙漠的一部分,这里既不是地壳开裂处,也非板块俯冲地带,因而不具备火山喷发的条件。科学家们还发现,这里既没有火山喷发的痕迹,当地的岩石也不是火山岩,更主要的是,这里没有火成岩堆积的圆顶。

⑩撒哈拉之眼究竟是如何形成的呢?地质学家通过大量勘探后,认为这是地形抬升与侵蚀作用同时进行形成的结果。原来,在撒哈拉的漫漫黄沙之下,是坚硬的石层。数十万年前,由于地质运动,沙漠下的岩石受到抬升,从沙土中脱颖而出。岩石层露出地面后,在风吹、日晒、雨淋的侵蚀下,逐渐形成了一个巨大的凹地。由于岩石层的结构不尽一致,有的岩石十分坚硬,有的相对较松软,在相同的自然条件下,坚硬的岩石侵蚀程度较低,特别是一些硬度较高、不易受侵蚀的古生代石英岩基本保持了原貌,巧合的是,这些石英岩恰好组成了3个同心圆,于是这个奇异的地貌便出现了。

更多关于撒哈拉之眼的谜团有待在未来解开。

(选自《知识就是力量》2020年第9期,有删改)

3.科学家们对撒哈拉之眼形成的原因有哪两种猜想?其理由分别是什么?(4分)

①认为是陨石撞击形成的陨石坑(1分)。理由:直径达50千米的“圆圈”,只有天外来客——陨石才能做到(1分)。②认为是火山喷发形成的火山口(1分)。理由:火山喷发时,由于大量岩溶物质被喷出,往往会在喷发中心形成圆形或椭圆形的火山口(1分)。

4.地质学家认为撒哈拉之眼形成的原因是什么?(2分)

认为撒哈拉之眼是地形抬升与侵蚀作用同时进行形成的结果(2分)。

5.文中画线句运用了什么说明方法?有什么作用?(3分)

运用打比方的说明方法(1分),形象地说明了撒哈拉之眼地貌的奇特(2分)。

6.下列说法有误的一项是( )(3分)★

A.本文是一篇事理说明文,主要说明了撒哈拉沙漠“眼睛”之谜。

B.文章主要按照由主到次的逻辑顺序来说明,条理清晰。

C.文中第⑧段加点的“往往”指通常情况下,并不排除例外的情况,体现了说明文语言的准确性。

D.撒哈拉之眼是一个巨大同心圆,它的谜团仍未完全解开。

B

鲁人徙越

鲁人身①善织屦②,妻善织缟③,而欲徙④于越。或谓之曰:“子必穷⑤矣!”鲁人曰:“何也?”曰:“屦为履⑥之也,而越人跣⑦行。缟为冠之也,而越人被发。以子之所长,游于不用之国,欲使无穷,其⑧可得乎?”

(选自《韩非子·说林上》)

【注释】①身:自身,本人。②屦:麻鞋。③缟(gǎo):白绢,周人用缟做帽子。④徙:迁居,搬家。⑤穷:困,这里指没有生活出路。⑥履:鞋,这里用作动词,指穿鞋。⑦跣(xiǎn):赤脚。⑧其:岂,难道。

有人

凭

想要

8.翻译下列句子。(4分)

(1)鲁人身善织屦,妻善织缟。

鲁国有个人自己擅长编织麻鞋,妻子擅长织白绢。

(2)屦为履之也。

你们编的麻鞋是给人穿的。

9.有人劝说鲁人不要徙越的理由是什么?(用一个成语回答)(2分)

英雄无用武之地

10.这篇短文告诉我们一个什么道理?(3分)

要根据社会的实际需要决定行动,否则非碰钉子不可。

【参考译文】鲁国有个人自己擅长编织麻鞋,妻子擅长织白绢。他们想迁居到越国去。有人告诉他说:“你一定会穷困的。”这个鲁国人问他:“为什么?”那人回答说:“你们编的麻鞋是给人穿的,可是越国人是光脚走路的。白绢是用来做帽子戴的,可是越国人披着头发(不戴帽子的)。凭着你们的专长,到用不着它的地方去谋生,要使自己不穷困,难道是可能的吗?”

6.阿西莫夫短文两篇

gé

zhě

xié

qī

jié

yǔn

fù

fán

tún

溯

彗

汐

2.下列病句不属于句式杂糅的一项是( )(3分)

A.由于对志愿者精神理解不深,使得部分志愿者还不能主动投入到“全国文明城市”创建活动中。

B.山东枣庄的桂花坚果藕粉羹的主要成分是藕粉、桂花、蔓越莓、巴旦木、葡萄、山楂等配制而成的。

C.郊外的这些蔬菜长得这么好,完全是由于管理者们精心培植的结果。

D.我们不难看出,这个明显的错案迟迟得不到纠正,根本原因是不正之风在作怪。

A

3.指出下面各句使用的说明方法。(4分)

(1)一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多。这种被压扁的沙子因此被称为“斯石英”。( )

(2)位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱,地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。( )

下定义、作比较

打比方

4.将下列句子组成一段话,顺序排列正确的一项是( )(3分)

①种种迹象都在警告人类,碳排放量若不能得到有效控制,人类赖以生存的环境不仅无法维持,更将继续恶化。

②遏止这一趋势继续发展的有效途径,就是从我们每个人做起,节能减排,适应低碳生活。

③这绝非危言耸听。

④人类不良的生活习惯和现代化的生活方式,造成了大气中二氧化碳含量增多、臭氧层受到严重破坏、全球气候变暖及温室效应等。

⑤科学研究表明,气候变暖将导致地球两极冰盖融化,海平面上升的速度也将快于预期。

A.④①③⑤② B.④①⑤③② C.①③④⑤② D.①②④⑤③

A

阅读《恐龙无处不有》,完成5~8题。(15分)

5.这篇文章属于什么类型的说明文?采用的说明顺序是什么?(3分)

事理说明文;逻辑顺序。

6.文章为什么以《恐龙无处不有》为题,它的说明对象是否就是恐龙呢?(4分)

作者谈恐龙的灭绝,谈到恐龙化石无处不有,是为了证明另一项科学理论——板块构造理论的正确。

“几乎所有”既说明了板块学说解释了绝大多数地质现象,具有重要意义,

又没有将科学问题绝对化,体现了说明文语言的科学性、严密性。

“似乎”一方面说明恐龙生活的时期泛大陆的不同地区大都比较暖和,

为恐龙生存提供了条件,另一方面也留有余地,并没有否认全球环境的多样性。

8.如何理解“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”这两句话的含义?(4分)

从南极洲发现恐龙化石得出恐龙曾遍布世界这一结论也许并不困难,二者之间的联系也容易让人理解,但是,南极恐龙化石的发现与地质学说有什么关系,一般读者很难提出这样的问题。但是在科学家的眼里,它们却有内在的关联。课文就是从南极的恐龙化石的发现来论证“板块构造”的理论,恐龙化石成了支持“板块构造”的有力证据。作者在文章开头的这两句议论,并非泛泛之论,而是有其确凿的根据。

D

2.综合性学习。(10分)

中华人民共和国主席习近平在联合国大会上宣布,中国将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。国际社会普遍认为,这一重大承诺体现了中方的责任担当。中方将坚定不移地践行诺言,言必信,行必果。

(1)请用楷体将“言必信,行必果”抄写一遍。(2分)

言 必 信 , 行 必 果

(2)请拟写一条关于环保的国内公益宣传标语。(不超过20个字)(2分)

示例:珍惜资源永续利用,绿化环境净化心灵。

(3)为让环境保护意识深入人心,校团委决定面向全校学生征集三项活动,请将你的活动设计填写在横线上。(3分)

示例:深入社区发放宣传资料。

活动一:_____________________________________

活动二:______________________________________

活动三:_______________________________________

开展环境保护知识竞赛。

以“环境保护”为主题出板报、墙报。

组织开展“环境保护”主题摄影展。

(4)班委会举办以环境保护为主题的班会,主持人请你做分享即席发言。(3分)

你将会说:

同学们,通过这次主题班会,我深刻认识到环境保护的重要性。地球是我们人类赖以生存的唯一家园,保护环境,人人有责,我们要从身边小事做起,为环境保护尽一份力__。

撒哈拉沙漠“眼睛”之谜(原创题)

①20世纪60年代初,美国一艘宇宙飞船在太空遨游,当经过非洲上空时,宇航员在远离地球几百千米的太空,观察到了一个奇怪的现象:在撒哈拉大沙漠西南部,出现了一个奇特的圆形区域,它像一只瞪圆的眼睛,紧紧地凝视着太空。

②撒哈拉之眼位于撒哈拉沙漠西南部的毛里塔尼亚境内。这是一个出现在沙漠地面上的巨大同心圆,它的海拔高度约为400米,直径约50千米。过去,这里荒无人烟,即使有人误入其中,也会因不识其真面目而错过。只有身在太空中的宇航员,或者天上的人造卫星才能一览它的全貌。从卫星拍摄的照片来看,撒哈拉之眼一共分为3层,最中心的一圈,就像一只眼珠,它的一侧边缘稍有缺口,但并不妨碍它的美。“眼珠”的外围有一个更大一些的圆圈,它把中心的圆圈紧紧包围起来,无可争议地成了“眼瞳”。最外一层大圈便是“眼睑”了,更令人称绝的是,这个大圈的外沿还有丝丝缕缕的环状物,仿佛是这只眼睛的眼睫毛。

③撒哈拉之眼的中心十分平坦,四周则是一些浅山丘,再远处,便是漫漫黄沙了。站在“眼睛”边上观察,撒哈拉之眼犹如山岩雕琢而成的大木盆,又像一只巨大的碟子。人行走在边上,宛如一只在巨大的蓝色圆盘上行走的小蚂蚁。

④这种奇特的地貌是如何形成的呢?自从撒哈拉之眼被宇航员发现后,前往这里考察的人便络绎不绝,科学家们都试图揭开这个神秘地貌的成因。

⑤最初,科学家们认为这是一个由陨石撞击形成的陨石坑。因为在撒哈拉大沙漠里,有人曾经发现过一个宽处达45米,最深处距离地面16米的巨大陨石坑。据估测,撞击地球的陨石重5000~10000千克,坠落的速度超过了3.5千米/秒。撒哈拉之眼虽然深度较浅,但在地面上的痕迹十分明显,科学家分析,直径达50千米的“圆圈”,只有天外来客——陨石才能做到。这块陨石在撞击地球时,表面积最大的一侧先接触地面,因此形成的坑直径很大,但坑却并不深。

⑥不过,科学家们在进一步考察之后发现,陨石坑的说法并不成立,因为“圆圈”的中心地势太平坦了,而且地面上并没有高温和撞击过的地质证据。

⑦那么,撒哈拉之眼会不会是因火山喷发形成的呢?

⑧火山喷发时,由于大量岩溶物质被喷出,往往会在喷发中心形成圆形或椭圆形的火山口。世界最大的火山口位于日本的阿苏山,它南北长24千米,东西宽18千米,面积达250平方千米,形成于距今33万年前的一次火山大喷发。有人推测,撒哈拉之眼可能与阿苏山火山口类似,是由于一次剧烈的火山喷发形成的。

⑨可是,科学家们在分析火山成因时发现这个推测也站不住脚。因为地球上的火山,一般都出现在地壳(包括洋壳)开裂处和板块俯冲地带,而撒哈拉之眼所处的地方,属于沙漠的一部分,这里既不是地壳开裂处,也非板块俯冲地带,因而不具备火山喷发的条件。科学家们还发现,这里既没有火山喷发的痕迹,当地的岩石也不是火山岩,更主要的是,这里没有火成岩堆积的圆顶。

⑩撒哈拉之眼究竟是如何形成的呢?地质学家通过大量勘探后,认为这是地形抬升与侵蚀作用同时进行形成的结果。原来,在撒哈拉的漫漫黄沙之下,是坚硬的石层。数十万年前,由于地质运动,沙漠下的岩石受到抬升,从沙土中脱颖而出。岩石层露出地面后,在风吹、日晒、雨淋的侵蚀下,逐渐形成了一个巨大的凹地。由于岩石层的结构不尽一致,有的岩石十分坚硬,有的相对较松软,在相同的自然条件下,坚硬的岩石侵蚀程度较低,特别是一些硬度较高、不易受侵蚀的古生代石英岩基本保持了原貌,巧合的是,这些石英岩恰好组成了3个同心圆,于是这个奇异的地貌便出现了。

更多关于撒哈拉之眼的谜团有待在未来解开。

(选自《知识就是力量》2020年第9期,有删改)

3.科学家们对撒哈拉之眼形成的原因有哪两种猜想?其理由分别是什么?(4分)

①认为是陨石撞击形成的陨石坑(1分)。理由:直径达50千米的“圆圈”,只有天外来客——陨石才能做到(1分)。②认为是火山喷发形成的火山口(1分)。理由:火山喷发时,由于大量岩溶物质被喷出,往往会在喷发中心形成圆形或椭圆形的火山口(1分)。

4.地质学家认为撒哈拉之眼形成的原因是什么?(2分)

认为撒哈拉之眼是地形抬升与侵蚀作用同时进行形成的结果(2分)。

5.文中画线句运用了什么说明方法?有什么作用?(3分)

运用打比方的说明方法(1分),形象地说明了撒哈拉之眼地貌的奇特(2分)。

6.下列说法有误的一项是( )(3分)★

A.本文是一篇事理说明文,主要说明了撒哈拉沙漠“眼睛”之谜。

B.文章主要按照由主到次的逻辑顺序来说明,条理清晰。

C.文中第⑧段加点的“往往”指通常情况下,并不排除例外的情况,体现了说明文语言的准确性。

D.撒哈拉之眼是一个巨大同心圆,它的谜团仍未完全解开。

B

鲁人徙越

鲁人身①善织屦②,妻善织缟③,而欲徙④于越。或谓之曰:“子必穷⑤矣!”鲁人曰:“何也?”曰:“屦为履⑥之也,而越人跣⑦行。缟为冠之也,而越人被发。以子之所长,游于不用之国,欲使无穷,其⑧可得乎?”

(选自《韩非子·说林上》)

【注释】①身:自身,本人。②屦:麻鞋。③缟(gǎo):白绢,周人用缟做帽子。④徙:迁居,搬家。⑤穷:困,这里指没有生活出路。⑥履:鞋,这里用作动词,指穿鞋。⑦跣(xiǎn):赤脚。⑧其:岂,难道。

有人

凭

想要

8.翻译下列句子。(4分)

(1)鲁人身善织屦,妻善织缟。

鲁国有个人自己擅长编织麻鞋,妻子擅长织白绢。

(2)屦为履之也。

你们编的麻鞋是给人穿的。

9.有人劝说鲁人不要徙越的理由是什么?(用一个成语回答)(2分)

英雄无用武之地

10.这篇短文告诉我们一个什么道理?(3分)

要根据社会的实际需要决定行动,否则非碰钉子不可。

【参考译文】鲁国有个人自己擅长编织麻鞋,妻子擅长织白绢。他们想迁居到越国去。有人告诉他说:“你一定会穷困的。”这个鲁国人问他:“为什么?”那人回答说:“你们编的麻鞋是给人穿的,可是越国人是光脚走路的。白绢是用来做帽子戴的,可是越国人披着头发(不戴帽子的)。凭着你们的专长,到用不着它的地方去谋生,要使自己不穷困,难道是可能的吗?”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读