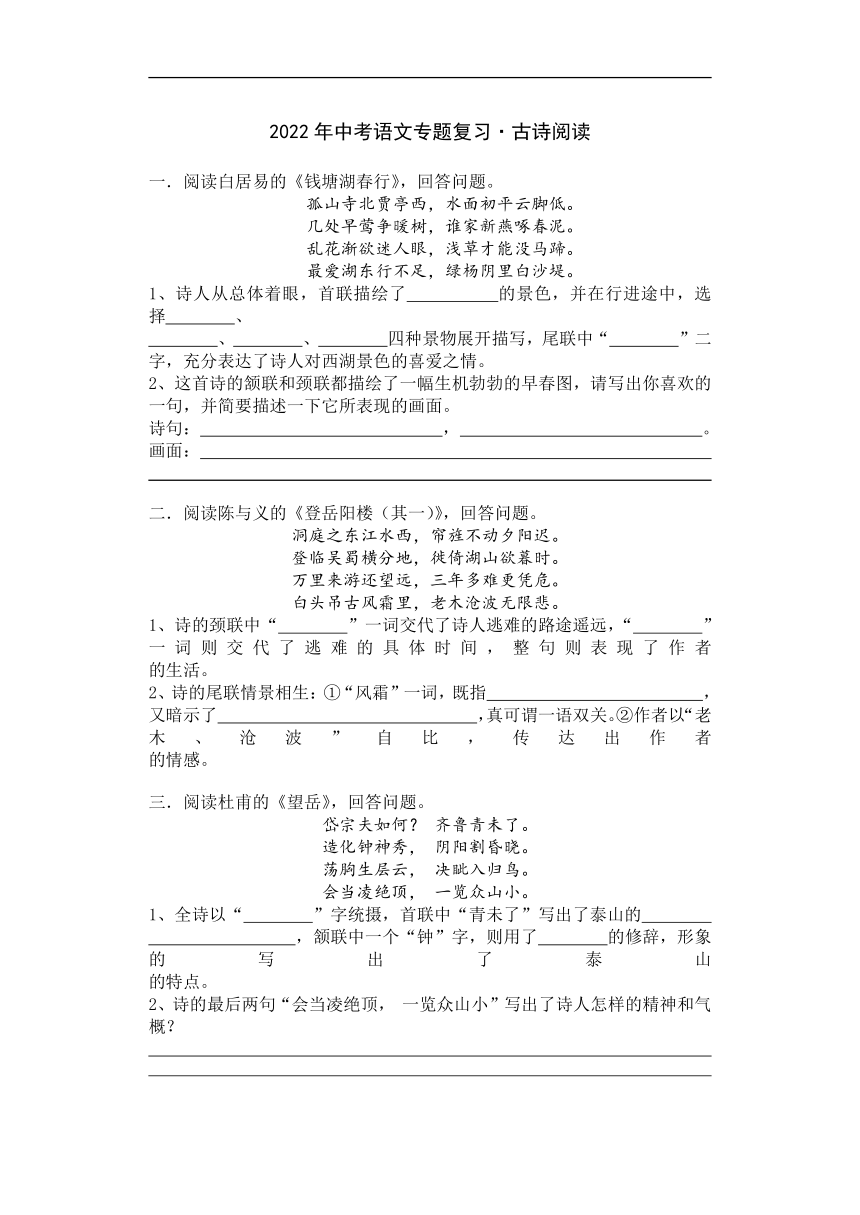

2022年中考语文专题复习:古诗文阅读(含答案)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文专题复习:古诗文阅读(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 40.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-23 20:40:36 | ||

图片预览

文档简介

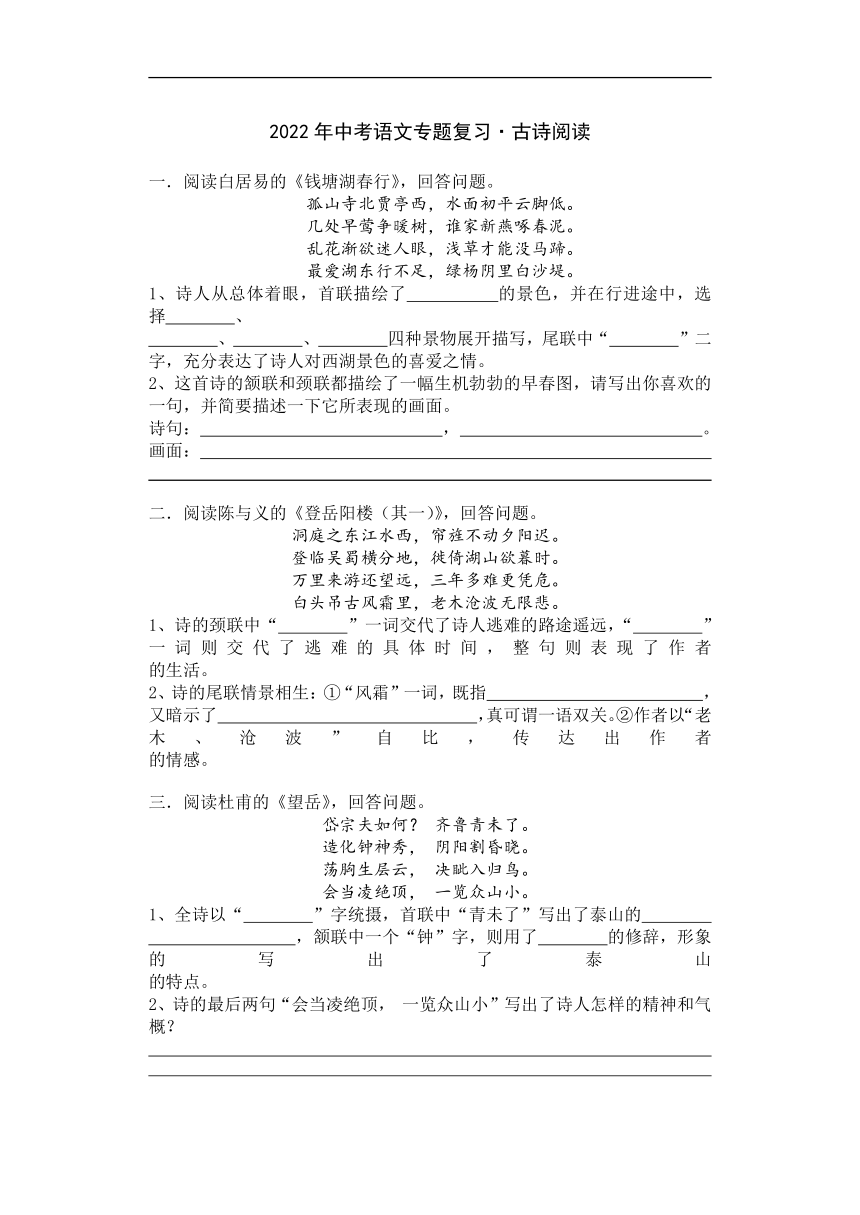

2022年中考语文专题复习·古诗阅读

一.阅读白居易的《钱塘湖春行》,回答问题。

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

1、诗人从总体着眼,首联描绘了 的景色,并在行进途中,选择 、

、 、 四种景物展开描写,尾联中“ ”二字,充分表达了诗人对西湖景色的喜爱之情。

2、这首诗的颔联和颈联都描绘了一幅生机勃勃的早春图,请写出你喜欢的一句,并简要描述一下它所表现的画面。

诗句: , 。

画面:

阅读陈与义的《登岳阳楼(其一)》,回答问题。

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

1、诗的颈联中“ ”一词交代了诗人逃难的路途遥远,“ ”一词则交代了逃难的具体时间,整句则表现了作者 的生活。

2、诗的尾联情景相生:①“风霜”一词,既指 ,又暗示了 ,真可谓一语双关。②作者以“老木、沧波”自比,传达出作者 的情感。

三.阅读杜甫的《望岳》,回答问题。

岱宗夫如何? 齐鲁青未了。

造化钟神秀, 阴阳割昏晓。

荡胸生层云, 决眦入归鸟。

会当凌绝顶, 一览众山小。

1、全诗以“ ”字统摄,首联中“青未了”写出了泰山的

,颔联中一个“钟”字,则用了 的修辞,形象的写出了泰山 的特点。

2、诗的最后两句“会当凌绝顶, 一览众山小”写出了诗人怎样的精神和气概?

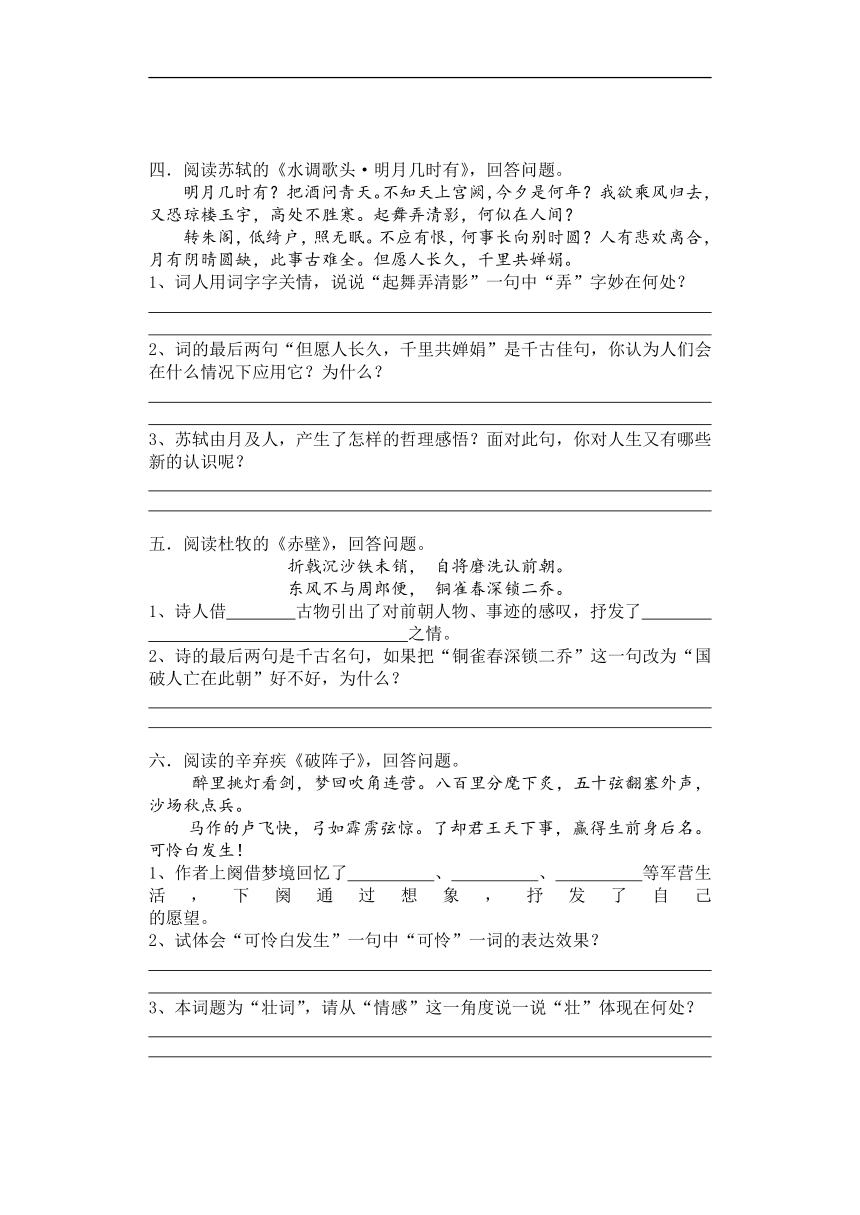

阅读苏轼的《水调歌头·明月几时有》,回答问题。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

1、词人用词字字关情,说说“起舞弄清影”一句中“弄”字妙在何处?

2、词的最后两句“但愿人长久,千里共婵娟”是千古佳句,你认为人们会在什么情况下应用它?为什么?

3、苏轼由月及人,产生了怎样的哲理感悟?面对此句,你对人生又有哪些新的认识呢?

五.阅读杜牧的《赤壁》,回答问题。

折戟沉沙铁未销, 自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便, 铜雀春深锁二乔。

1、诗人借 古物引出了对前朝人物、事迹的感叹,抒发了

之情。

2、诗的最后两句是千古名句,如果把“铜雀春深锁二乔”这一句改为“国破人亡在此朝”好不好,为什么?

六.阅读的辛弃疾《破阵子》,回答问题。

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

1、作者上阕借梦境回忆了 、 、 等军营生活,下阕通过想象,抒发了自己 的愿望。

2、试体会“可怜白发生”一句中“可怜”一词的表达效果?

3、本词题为“壮词”,请从“情感”这一角度说一说“壮”体现在何处?

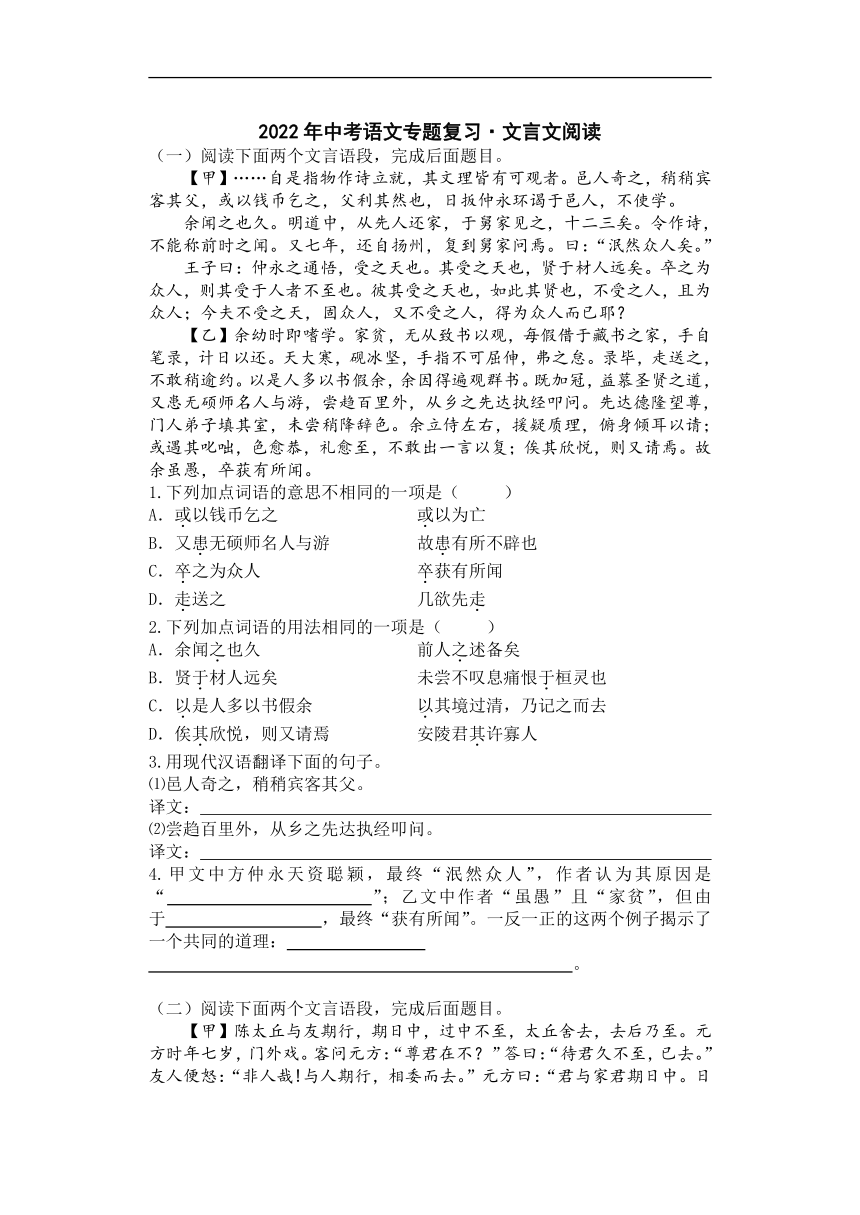

2022年中考语文专题复习·文言文阅读

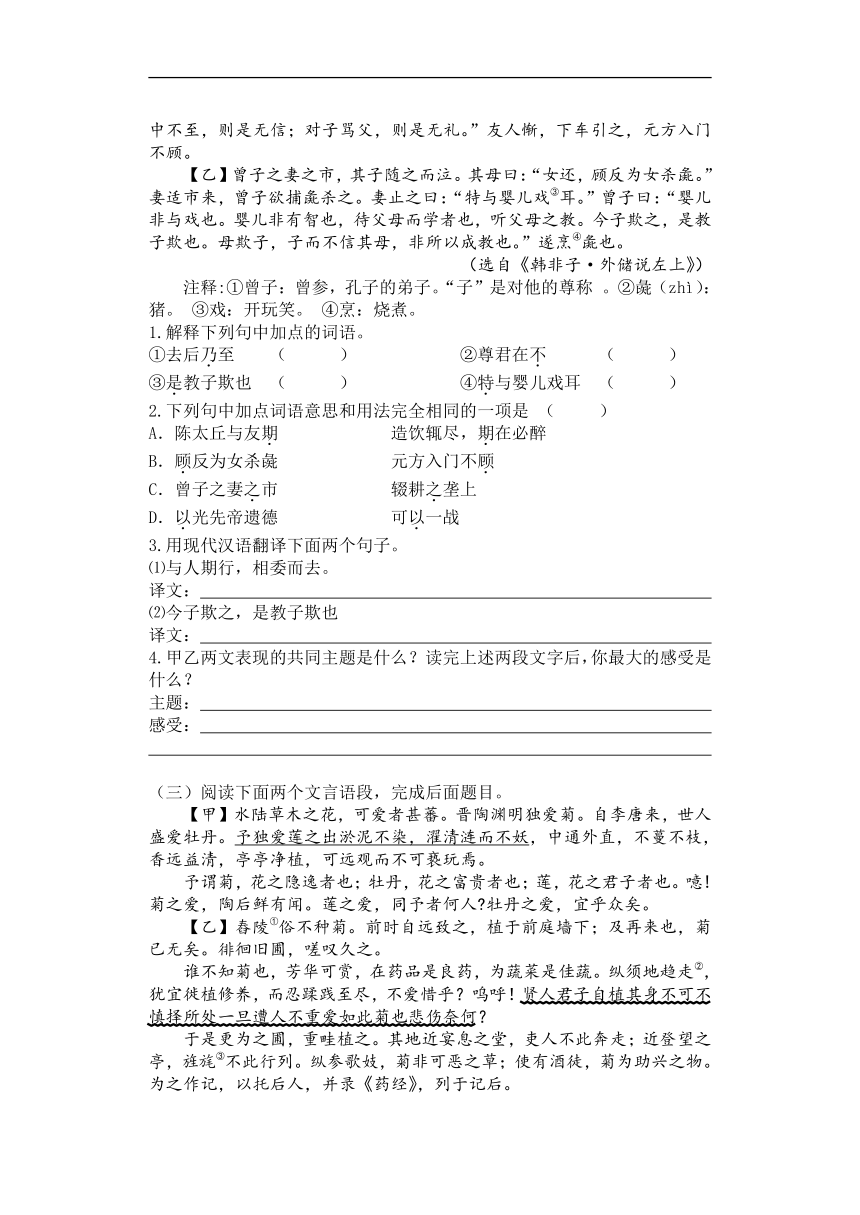

(一)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】……自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之,父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣。”

王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?

【乙】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道,又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

1.下列加点词语的意思不相同的一项是( )

A.或以钱币乞之 或以为亡

B.又患无硕师名人与游 故患有所不辟也

C.卒之为众人 卒获有所闻

D.走送之 几欲先走

2.下列加点词语的用法相同的一项是( )

A.余闻之也久 前人之述备矣

B.贤于材人远矣 未尝不叹息痛恨于桓灵也

C.以是人多以书假余 以其境过清,乃记之而去

D.俟其欣悦,则又请焉 安陵君其许寡人

3.用现代汉语翻译下面的句子。

⑴邑人奇之,稍稍宾客其父。

译文:

⑵尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

译文:

4.甲文中方仲永天资聪颖,最终“泯然众人”,作者认为其原因是“ ”;乙文中作者“虽愚”且“家贫”,但由于 ,最终“获有所闻”。一反一正的这两个例子揭示了一个共同的道理:

。

(二)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

【乙】曾子之妻之市,其子随之而泣。其母曰:“女还,顾反为女杀彘。”妻适市来,曾子欲捕彘杀之。妻止之曰:“特与婴儿戏③耳。”曾子曰:“婴儿非与戏也。婴儿非有智也,待父母而学者也,听父母之教。今子欺之,是教子欺也。母欺子,子而不信其母,非所以成教也。”遂烹④彘也。

(选自《韩非子·外储说左上》)

注释:①曾子:曾参,孔子的弟子。“子”是对他的尊称 。②彘(zhì):猪。 ③戏:开玩笑。 ④烹:烧煮。

1.解释下列句中加点的词语。

①去后乃至 ( ) ②尊君在不 ( )

③是教子欺也 ( ) ④特与婴儿戏耳 ( )

2.下列句中加点词语意思和用法完全相同的一项是 ( )

A.陈太丘与友期 造饮辄尽,期在必醉

B.顾反为女杀彘 元方入门不顾

C.曾子之妻之市 辍耕之垄上

D.以光先帝遗德 可以一战

3.用现代汉语翻译下面两个句子。

⑴与人期行,相委而去。

译文:

⑵今子欺之,是教子欺也

译文:

4.甲乙两文表现的共同主题是什么?读完上述两段文字后,你最大的感受是什么?

主题:

感受:

(三)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。予独爱莲之出淤泥不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人 牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】舂陵①俗不种菊。前时自远致之,植于前庭墙下;及再来也,菊已无矣。徘徊旧圃,嗟叹久之。

谁不知菊也,芳华可赏,在药品是良药,为蔬菜是佳蔬。纵须地趋走②,犹宜徙植修养,而忍蹂践至尽,不爱惜乎?呜呼!贤人君子自植其身不可不慎择所处一旦遭人不重爱如此菊也悲伤奈何?

于是更为之圃,重畦植之。其地近宴息之堂,吏人不此奔走;近登望之亭,旌旄③不此行列。纵参歌妓,菊非可恶之草;使有酒徒,菊为助兴之物。为之作记,以托后人,并录《药经》,列于记后。

(选自《元次山集》)

注释:①舂(chōng)陵:今湖北枣阳。 ②趋走:这里表示行走。 ③旌(jīng)旄(máo):古代的旗帜,这里指旗伞仪仗。

1.解释下列句中加点的词语。

①不蔓不枝 ( ) ②陶后鲜有闻 ( )

③及再来也 ( ) ④于是更为之圃 ( )

2.下列句中“而”的用法与“而忍蹂践至尽”中的“而”字用法不相同的一项是( )

A.可远观而不可亵玩焉 B.学而不思则罔

C.由是则生而有不用也 D.水落而石出

3.用现代汉语翻译甲文中画横线句。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

译文:

4.用斜线(/)为乙文中画波浪线句标出四处停顿。

贤人君子自植其身不可不慎择所处一旦遭人不重爱如此菊也悲伤奈何

5.甲乙两段文字都采用了 的写法。甲文将菊和牡丹来衬托莲,表达了作者 的生活态度;乙文以菊花受“蹂践”的遭遇,告诫君子立身处世需要“ ” (填文中原句)。

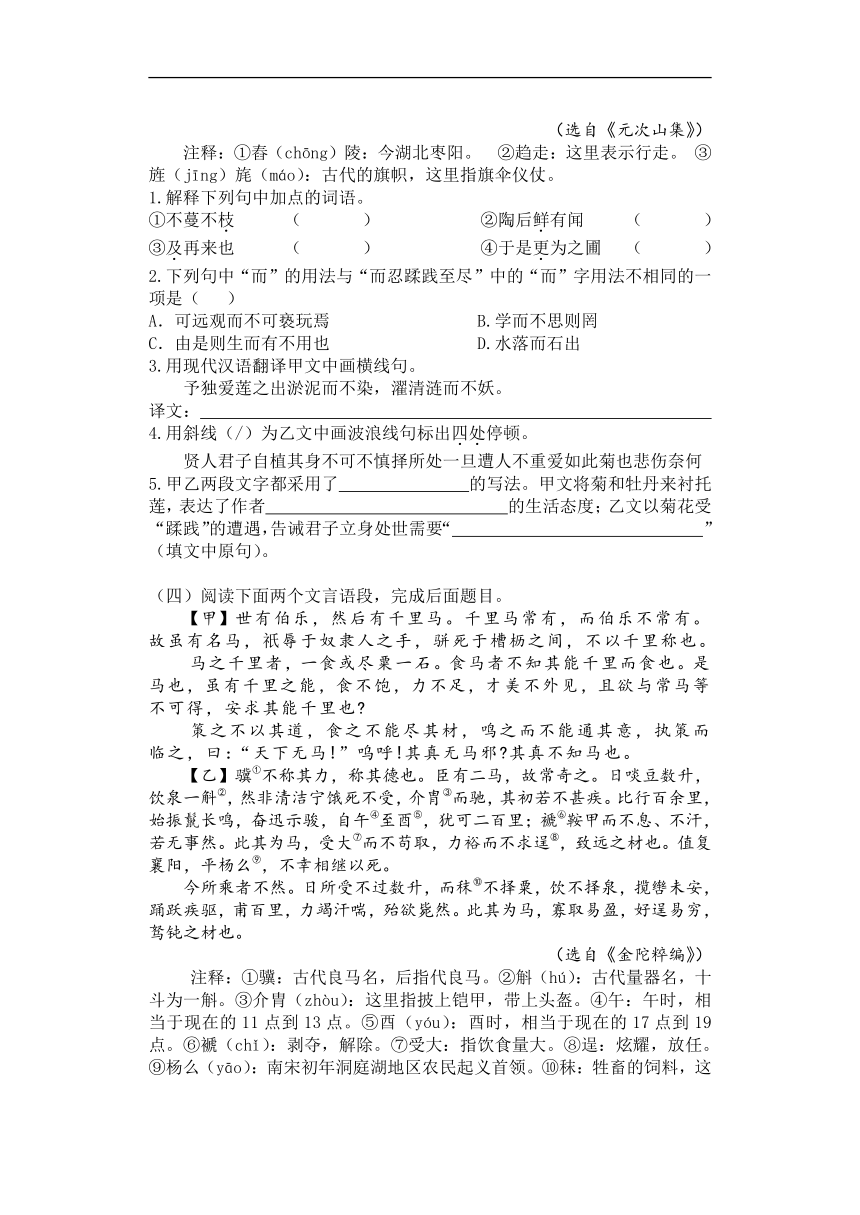

(四)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪 其真不知马也。

【乙】骥①不称其力,称其德也。臣有二马,故常奇之。日啖豆数升,饮泉一斛②,然非清洁宁饿死不受,介胄③而驰,其初若不甚疾。比行百余里,始振鬣长鸣,奋迅示骏,自午④至酉⑤,犹可二百里;褫⑥鞍甲而不息、不汗,若无事然。此其为马,受大⑦而不苟取,力裕而不求逞⑧,致远之材也。值复襄阳,平杨么⑨,不幸相继以死。

今所乘者不然。日所受不过数升,而秣⑩不择粟,饮不择泉,揽辔未安,踊跃疾驱,甫百里,力竭汗喘,殆欲毙然。此其为马,寡取易盈,好逞易穷,驽钝之材也。

(选自《金陀粹编》)

注释:①骥:古代良马名,后指代良马。②斛(hú):古代量器名,十斗为一斛。③介胄(zhòu):这里指披上铠甲,带上头盔。④午:午时,相当于现在的11点到13点。⑤酉(yóu):酉时,相当于现在的17点到19点。⑥褫(chǐ):剥夺,解除。⑦受大:指饮食量大。⑧逞:炫耀,放任。⑨杨么(yāo):南宋初年洞庭湖地区农民起义首领。⑩秣:牲畜的饲料,这里作动词,吃。

1.朗读下面的文言句子,语气停顿有误的一项是 ( )

A.食马者/不知其能千里/而食也 B. 然/非清洁/宁饿死不受

C.今/齐地方/五千里 D. 愿/陛下托臣/以讨贼兴复之效

2.下列句中加点词语的意思完全相同的一项是 ( )

A.故虽有名马 虽然,受地于先王

B.才美不外见 斗折蛇形,明灭可见

C.其初若不甚疾 急湍甚箭,猛浪若奔

D.今所乘者不然 望之蔚然而深秀者

3.下列句中“其”的用法和“食之不能尽其材”中“其”的用法相同的一项是 ( )

A.其真不知马也 B. 骥不称其力,称其德也

C.其如土石何 D. 复前行,欲穷其林

4.用现代汉语翻译下面的句子。

⑴且欲与常马等不可得,安求其能千里也

译文:

⑵此其为马,寡取易盈,好逞易穷,驽钝之材也。

译文:

5.甲乙两文都以马为喻,谈的都是人才问题,但寓意不同。请具体谈谈你对这两篇短文的理解。

(五)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】忽一人大呼“火起”,夫起大呼,妇亦起大呼。两儿齐哭。俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。凡所应有,无所不有。虽人有百手,手有百指,不能指其一端;人有百口,口有百舌,不能名其一处也。于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

【乙】汤应曾,邳州人,善弹琵琶,故人呼为“汤琵琶”云。闻于王,王召见,赐以碧镂牙嵌琵琶,令著宫锦衣,殿上弹《胡笳十八拍》,激楚动人。王深赏,岁给米万斛①,以养其母。后征西王将军招之幕中,随历嘉峪、张掖、酒泉诸地。每猎及阅士,令弹《塞上》之曲。戏下②颜骨打者,善战阵,其临敌,令为壮士声,乃上马杀贼。

一日至榆关,大雪,夜宿酒楼,不寐,弹琵琶作觱篥③声,闻者莫不陨涕。襄王闻其名,使人聘之。居楚者三年,偶泛洞庭,风涛大作,舟人惶扰失措。应曾匡坐弹《洞庭秋思》,稍定。

(选自《虞初新志·汤琵琶传》)

注释:①斛:古代量器名,十斗为一斛。②戏下:麾下。③觱篥(bì lì):亦作:“筚篥”、“悲篥”,又名“笳管”。簧管古乐器,今已失传。

1.解释下列句中加点的词语。

①中间力拉崩倒之声 ( ) ②两股战战,几欲先走 ( )

③善弹琵琶 ( ) ④令为壮士声 ( )

2.下列句中加点词语用法完全相同的一项是 ( )

A.于是宾客无不变色离席 渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者

B.赐以碧镂牙嵌琵琶 岁给米万斛,以养其母

C.不能名其一处也 襄王闻其名,使人聘之

D.后征西王将军招之幕中 或置酒而招之

3.用现代汉语翻译下面句子。

⑴凡所应有,无所不有。

译文:

⑵不寐,弹琵琶作觱篥声,闻者莫不陨涕。

译文:

4.甲乙两文在内容上有什么共同点?在写法上有什么不同点?

(六)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎 ”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何 且焉置土石 ”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何 ”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平 ”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南、汉之阴,无陇断焉。

【乙】蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”

富者曰:“子何恃而往?”

曰:“吾一瓶一钵足矣。”

富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”

越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

(选自彭端淑《为学》)

1.下列句中加点词语的意思完全相同的一项是 ( )

A.年且九十 且焉置土石

B.杂然相许 潭中鱼可百许头

C.蜀之鄙有二僧 肉食者鄙,未能远谋

D.贫者语于富者曰 此中人语云

2.下面句中加点词语的用法不相同的一项是 ( )

A.箕畚运于渤海之尾 仓鹰击于殿上

B.吾欲之南海 辍耕之垄上

C.僧富者不能至而贫者至焉 河曲智叟笑而止之

D.其如土石何 其真无马邪

3.下面句子的朗读节奏划分无误的一项是 ( )

A.遂率子孙/荷担者三夫 B. 邻人京城氏/之孀妻有遗男

C.西蜀/之去南海 D. 其/一贫,其/一富

4.用现代汉语翻译下面句子。

⑴以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何

译文:

⑵人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

译文:

5.甲乙两段文字在主题和写法上有什么共同点?请结合具体内容加以说明。

6.有人说《愚公移山》这则故事,最后还是靠神仙的力量把两座大山搬走的,这样结尾不好,因为它削减了愚公精神的伟大力量。你同意吗?说说理由。

专题复习·课外文言文阅读

(一)阅读下面文言短文,完成后面问题。

炳烛而学

? 晋平公①问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣。”师旷曰:“何不炳烛②乎 ”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎 ”师旷曰:“盲臣安敢戏其君 臣闻之:少而好学如日出之阳,壮而好学如日中之光,老而好学如炳烛之明。炳烛之明孰与昧行乎 ”平公曰:“善哉!”

?? (选自汉 刘向《说苑》)

[注释] ①晋平公:春秋时晋国国君。②炳烛:点燃蜡烛。

1.解释下列句中加点的字。

①晋平公问于师旷 ( ) ②恐已暮矣 ( )

③盲臣安敢戏其君 ( ) ④少而好学 ( )

2.下列句中“而”与“炳烛而学”中“而”的用法相同的一项是 ( )

A.任重而道远 B.困于心衡于虑而后作

C.面山而居 D.千里马常有,而伯乐不常有

3.用现代汉语翻译下面的句子。

①安有为人臣而戏其君乎

②炳烛之明孰与昧行乎

4.师旷的话用了什么修辞手法?意在说明一个什么道理?

(二)阅读下面文言短文,完成后面问题。

魏收改武学文

??魏收①年十五,颇已属文。及随父赴边,好习骑射,欲以武艺自达。荥阳②郑伯调③之日:“魏郎弄戟(jǐ)多少 ”收惭,遂折节读书。夏月④,坐板床,随树阴讽诵⑤,积年,板床为之锐减,而精力不辍。以文华显。

?? (选自《北齐书 魏收传》)

??[注释] ①魏收:北齐人。②荥(xíng)阳:古地名,在今河南境内。③调:嘲笑。④夏月:夏季。⑤讽诵:背诵。

1.解释下列句中加点的字。

①及随父赴边 ( ) ②好习骑射 ( )

③而精力不辍 ( ) ④以文华显 ( )

2.对下列句中加点词的用法,判断正确的一项是 ( )

①以文华显 ②以头抢地尔 ③欲以武艺自达 ④将以攻宋

A.①②用法相同,③④相同 B.①②用法相同,③④不同

C.①②用法不同,③④不同 D.①②用法不同,③④相同

3.用现代汉语翻译下面的句子。

①遂折节读书

②积年,板床为之锐减

4.从文中所叙的事件中,可看出魏收是怎样的一个人?从他的身上,你得到了怎样的启示?

(三)阅读下面文言短文,完成后面问题。

西 湖

从武林门向西,望保叔塔突兀层崖中,则已心飞湖上也。午刻入昭庆,茶毕,即棹小舟入湖。山色如娥,花光如颜,温风如酒,波纹如绫,才一举头,已不觉目酣神醉。此时欲下一语描写不得,大约如东阿王梦中初遇洛神时也。时万历丁酉年二月十四日也。晚同子公渡净寺,觅阿宾旧住僧房。取道由六桥、岳坟、石径塘而归。草草领略,未及遍赏。次早得陶石篑帖子。至十九日,石篑兄弟同学佛人王静虚至湖山好友一时凑集矣。

1.解释下列句中加点的字。

①即棹小舟入湖 ( ) ②已不觉目酣神醉 ( )

③余游西湖始此 ( ) ④觅阿宾旧住僧房 ( )

2.试给下面的句子划分节奏。(划两处)

石 篑 兄 弟 同 学 佛 人 王 静 虚 至 湖 山 好 友 一 时 凑 集 矣

3.短文在描写西湖的优美景色时,围绕西湖,写了山、花、风、波,四者各具情态,颇有奇趣,请用现代汉语描绘这景色。

山色如娥,花光如颜,温风如酒,波纹如绫

4.作者初见西湖美景的感受是“ ”(用文中原句回答),下文“ ”这一句,更是运用修辞,写出了作者心中独特的感受。

5.美丽的西湖吸引着众多的文人墨客,他们有感于西湖的柔美写下了一首首不朽的诗作。请写出你所熟知的两句。

,

,

专题复习·古诗欣赏(答案)

阅读白居易的《钱塘湖春行》,回答问题。

1、湖面 莺、燕、花、草 “最爱”

2、示例一——诗句:“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”

画面:几个地方早出的黄莺,都争着飞上向阳的树枝。

示例二——诗句:“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”

画面:各色春花,渐渐要迷住人的眼睛。浅浅的春草刚好能淹没马蹄。

阅读陈与义的《登岳阳楼》,回答问题。

1、“万里”;“三年”; 背井离乡,漂泊不定

2、①“风霜”既指秋色浓重,又暗示当时社会政治局势严峻。

②天涯沦落的无限悲愁和家国之恨。

阅读杜甫的《望岳》,回答问题。

1、“望” 雄奇而壮观 拟人 多情而秀丽

2、抒发了诗人不怕困难、用于攀登顶峰的雄心和气概。

阅读苏轼的《水调歌头》,回答问题。

1、“弄”是戏弄的意思,表达了作者内心无法派遣的孤独、惆怅,也暗含了诗人矢志不渝的政治抱负。给人无限遐想、无尽诗意。

2、亲人和朋友分隔两地时,为表达对他的思念和祝福下而用它;因为此句是词人借明月来寄托自己对亲友的美好祝愿。

3、“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全” 认识略

五.阅读杜牧的《赤壁》,回答问题。

1、“折戟” 英雄无用武之地的抑郁不平

2、不好。虽然它们表达的意思基本一样,但“铜雀春深锁二乔”通过形象化的语言写出了曹操胜利后的骄恣和东吴失败后的屈辱(或通过以小见大(或借代)的手法,借“二乔”被“琐”的命运来写出东吴失败的命运);而“国破人亡在此朝”过于直白,缺乏诗味。

六.阅读的辛弃疾《破阵子》,回答问题。

1、军中分炙、听塞外声、沙场点兵 杀敌报国、建功立业

2、由回忆转入现实,抒发了诗人忧国忧民、壮志难酬的苍凉沉郁的思想感情

3、如“看剑”、“点兵”、“飞快”、“弦惊”这些用词壮丽而不“纤巧”,充分体现了“壮”之特点

专题复习·文言文阅读答案

(一)

1、B 2、C 3、⑴同县的人对他感到很惊奇,渐渐地请他父亲去做客。 ⑵曾经跑到百里外,捧着经书向当地有名望的前辈请教。 4、“受于人者不至”;勤勉好学(嗜学);只有经过后天的勤奋努力,才能取得学业(事业)的成功。

(二)

1、①才 ②通“否” ③这 ④只是,只不过 2、C 3、⑴同人家相约出行,却丢下人家自己走了。 ⑵现在你欺骗他,这是教他欺骗。 4、主题:做人要讲究诚信。 感受:围绕“诚信”和“正确的家庭教育”来谈,言之有理,语句顺畅即可。

(三)

1、①生旁枝 ②少 ③等到 ④另外 2、D 3、我唯独喜爱莲花,莲从淤积的污泥里长出来,却不沾染污秽,它经过清水的洗涤,却不显得妖艳。 4、贤人君子自植其身/不可不慎择所处/一旦遭人不重爱/如此菊也/悲伤奈何 5、托物寓意(借物喻人);不慕名利、洁身自好的生活态度;“慎择所处”

(四)

1、C 2、C 3、B 4、⑴想要和平常的马一样尚且不可能,怎么要求它能够日行千里呢? ⑵这就是它作为一匹马,食用很少却容易满足,喜欢逞能却容易筋疲力尽,是低劣的庸才呀。 5、《马说》一文借写千里马的不平遭遇,揭露和抨击了封建统治者的昏庸愚昧、埋没人才的现实;《论马》一文则通过比较良骥与驽马的显著差别,论述了考察人才、选择人才的重要性。

(五)

1、①夹杂 ②大腿 ③善于,擅长 ④弹(奏) 2、D 3、⑴凡是(在这种场合)所应该有的声音,没有哪一种没有。 ⑵(汤应增)睡不着,弹奏琵琶发出觱篥的悲凉声,听到的人没有一个不落下泪来。 4、内容上都表现了民间艺人高超的技艺;写法上:甲文运用正面描写和侧面烘托相结合的写法,乙文主要以侧面描写为主。

(六)

1、D 2、C 3、C 4、⑴靠你的(这点)力气,尚且不能削平魁父这座小山,能把太行、王屋怎么样呢? ⑵人们立志,难道不如蜀地边境的穷和尚吗? 5、都运用对比手法,用智叟反衬愚公,用富僧反衬穷僧,表现了“下定决心,不怕困难,持之以恒地奋斗就能克服困难,获得成功”这一主题。 6、示例:我同意。因为实践是检验真理的唯一标准,要评判一种思想、一种精神正确与否,要看它效果如何。愚公虽有不畏艰险的精神,但结果还是不能取得最后的胜利,而是依赖神仙来帮忙,因而,让读者对愚公的精神的可取性产生怀疑。(持反对观点,理由充分亦可)

专题复习·课外文言文阅读(答案)

(一)阅读下面文言短文,完成后面问题。

1、①对、向 ②晚 ③怎么 ④喜欢

2、B

3、①哪有做臣子的跟国君开玩笑呢?

②点燃蜡烛明行走跟在黑暗中摸索而行哪一个好呢?

4、比喻 学无止境,一个人要活到老学到老

(二)阅读下面文言短文,完成后面问题。

1、①等到 ②练习 ③停(指懈怠) ④闻名

2、D

3、①魏收就改变志向而努力读书。

②经过好多年,板床因此磨损了很多。

4、魏收是一个坚持不懈、持之以恒的人。

启示:做任何事情,只要有明确的目标,并能为之付出努力,就一定能有所成就。

(三)阅读下面文言短文,完成后面问题。

1、①划桨 ②喝多酒(形容非常爱看) ③开始 ④寻找

2、石篑兄弟同学佛人王静虚至/湖山好友/一时凑集矣

3、山色青绿,宛若美人的黛眉;春花嫣红,恰似少女的面颊;湖上和风,如同酒香一样醉人;湖中波纹,好似绫帛一般起伏

4、“才一举头,已不觉目酣神醉”; “大约如东阿王梦中初遇洛神时也”

5、例:欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 (苏东坡《湖上初雨》)

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 (白居易《钱塘湖春行》)

一.阅读白居易的《钱塘湖春行》,回答问题。

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

1、诗人从总体着眼,首联描绘了 的景色,并在行进途中,选择 、

、 、 四种景物展开描写,尾联中“ ”二字,充分表达了诗人对西湖景色的喜爱之情。

2、这首诗的颔联和颈联都描绘了一幅生机勃勃的早春图,请写出你喜欢的一句,并简要描述一下它所表现的画面。

诗句: , 。

画面:

阅读陈与义的《登岳阳楼(其一)》,回答问题。

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。

万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无限悲。

1、诗的颈联中“ ”一词交代了诗人逃难的路途遥远,“ ”一词则交代了逃难的具体时间,整句则表现了作者 的生活。

2、诗的尾联情景相生:①“风霜”一词,既指 ,又暗示了 ,真可谓一语双关。②作者以“老木、沧波”自比,传达出作者 的情感。

三.阅读杜甫的《望岳》,回答问题。

岱宗夫如何? 齐鲁青未了。

造化钟神秀, 阴阳割昏晓。

荡胸生层云, 决眦入归鸟。

会当凌绝顶, 一览众山小。

1、全诗以“ ”字统摄,首联中“青未了”写出了泰山的

,颔联中一个“钟”字,则用了 的修辞,形象的写出了泰山 的特点。

2、诗的最后两句“会当凌绝顶, 一览众山小”写出了诗人怎样的精神和气概?

阅读苏轼的《水调歌头·明月几时有》,回答问题。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

1、词人用词字字关情,说说“起舞弄清影”一句中“弄”字妙在何处?

2、词的最后两句“但愿人长久,千里共婵娟”是千古佳句,你认为人们会在什么情况下应用它?为什么?

3、苏轼由月及人,产生了怎样的哲理感悟?面对此句,你对人生又有哪些新的认识呢?

五.阅读杜牧的《赤壁》,回答问题。

折戟沉沙铁未销, 自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便, 铜雀春深锁二乔。

1、诗人借 古物引出了对前朝人物、事迹的感叹,抒发了

之情。

2、诗的最后两句是千古名句,如果把“铜雀春深锁二乔”这一句改为“国破人亡在此朝”好不好,为什么?

六.阅读的辛弃疾《破阵子》,回答问题。

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

1、作者上阕借梦境回忆了 、 、 等军营生活,下阕通过想象,抒发了自己 的愿望。

2、试体会“可怜白发生”一句中“可怜”一词的表达效果?

3、本词题为“壮词”,请从“情感”这一角度说一说“壮”体现在何处?

2022年中考语文专题复习·文言文阅读

(一)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】……自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之,父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣。”

王子曰:仲永之通悟,受之天也。其受之天也,贤于材人远矣。卒之为众人,则其受于人者不至也。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?

【乙】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道,又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

1.下列加点词语的意思不相同的一项是( )

A.或以钱币乞之 或以为亡

B.又患无硕师名人与游 故患有所不辟也

C.卒之为众人 卒获有所闻

D.走送之 几欲先走

2.下列加点词语的用法相同的一项是( )

A.余闻之也久 前人之述备矣

B.贤于材人远矣 未尝不叹息痛恨于桓灵也

C.以是人多以书假余 以其境过清,乃记之而去

D.俟其欣悦,则又请焉 安陵君其许寡人

3.用现代汉语翻译下面的句子。

⑴邑人奇之,稍稍宾客其父。

译文:

⑵尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

译文:

4.甲文中方仲永天资聪颖,最终“泯然众人”,作者认为其原因是“ ”;乙文中作者“虽愚”且“家贫”,但由于 ,最终“获有所闻”。一反一正的这两个例子揭示了一个共同的道理:

。

(二)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

【乙】曾子之妻之市,其子随之而泣。其母曰:“女还,顾反为女杀彘。”妻适市来,曾子欲捕彘杀之。妻止之曰:“特与婴儿戏③耳。”曾子曰:“婴儿非与戏也。婴儿非有智也,待父母而学者也,听父母之教。今子欺之,是教子欺也。母欺子,子而不信其母,非所以成教也。”遂烹④彘也。

(选自《韩非子·外储说左上》)

注释:①曾子:曾参,孔子的弟子。“子”是对他的尊称 。②彘(zhì):猪。 ③戏:开玩笑。 ④烹:烧煮。

1.解释下列句中加点的词语。

①去后乃至 ( ) ②尊君在不 ( )

③是教子欺也 ( ) ④特与婴儿戏耳 ( )

2.下列句中加点词语意思和用法完全相同的一项是 ( )

A.陈太丘与友期 造饮辄尽,期在必醉

B.顾反为女杀彘 元方入门不顾

C.曾子之妻之市 辍耕之垄上

D.以光先帝遗德 可以一战

3.用现代汉语翻译下面两个句子。

⑴与人期行,相委而去。

译文:

⑵今子欺之,是教子欺也

译文:

4.甲乙两文表现的共同主题是什么?读完上述两段文字后,你最大的感受是什么?

主题:

感受:

(三)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。予独爱莲之出淤泥不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人 牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】舂陵①俗不种菊。前时自远致之,植于前庭墙下;及再来也,菊已无矣。徘徊旧圃,嗟叹久之。

谁不知菊也,芳华可赏,在药品是良药,为蔬菜是佳蔬。纵须地趋走②,犹宜徙植修养,而忍蹂践至尽,不爱惜乎?呜呼!贤人君子自植其身不可不慎择所处一旦遭人不重爱如此菊也悲伤奈何?

于是更为之圃,重畦植之。其地近宴息之堂,吏人不此奔走;近登望之亭,旌旄③不此行列。纵参歌妓,菊非可恶之草;使有酒徒,菊为助兴之物。为之作记,以托后人,并录《药经》,列于记后。

(选自《元次山集》)

注释:①舂(chōng)陵:今湖北枣阳。 ②趋走:这里表示行走。 ③旌(jīng)旄(máo):古代的旗帜,这里指旗伞仪仗。

1.解释下列句中加点的词语。

①不蔓不枝 ( ) ②陶后鲜有闻 ( )

③及再来也 ( ) ④于是更为之圃 ( )

2.下列句中“而”的用法与“而忍蹂践至尽”中的“而”字用法不相同的一项是( )

A.可远观而不可亵玩焉 B.学而不思则罔

C.由是则生而有不用也 D.水落而石出

3.用现代汉语翻译甲文中画横线句。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

译文:

4.用斜线(/)为乙文中画波浪线句标出四处停顿。

贤人君子自植其身不可不慎择所处一旦遭人不重爱如此菊也悲伤奈何

5.甲乙两段文字都采用了 的写法。甲文将菊和牡丹来衬托莲,表达了作者 的生活态度;乙文以菊花受“蹂践”的遭遇,告诫君子立身处世需要“ ” (填文中原句)。

(四)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪 其真不知马也。

【乙】骥①不称其力,称其德也。臣有二马,故常奇之。日啖豆数升,饮泉一斛②,然非清洁宁饿死不受,介胄③而驰,其初若不甚疾。比行百余里,始振鬣长鸣,奋迅示骏,自午④至酉⑤,犹可二百里;褫⑥鞍甲而不息、不汗,若无事然。此其为马,受大⑦而不苟取,力裕而不求逞⑧,致远之材也。值复襄阳,平杨么⑨,不幸相继以死。

今所乘者不然。日所受不过数升,而秣⑩不择粟,饮不择泉,揽辔未安,踊跃疾驱,甫百里,力竭汗喘,殆欲毙然。此其为马,寡取易盈,好逞易穷,驽钝之材也。

(选自《金陀粹编》)

注释:①骥:古代良马名,后指代良马。②斛(hú):古代量器名,十斗为一斛。③介胄(zhòu):这里指披上铠甲,带上头盔。④午:午时,相当于现在的11点到13点。⑤酉(yóu):酉时,相当于现在的17点到19点。⑥褫(chǐ):剥夺,解除。⑦受大:指饮食量大。⑧逞:炫耀,放任。⑨杨么(yāo):南宋初年洞庭湖地区农民起义首领。⑩秣:牲畜的饲料,这里作动词,吃。

1.朗读下面的文言句子,语气停顿有误的一项是 ( )

A.食马者/不知其能千里/而食也 B. 然/非清洁/宁饿死不受

C.今/齐地方/五千里 D. 愿/陛下托臣/以讨贼兴复之效

2.下列句中加点词语的意思完全相同的一项是 ( )

A.故虽有名马 虽然,受地于先王

B.才美不外见 斗折蛇形,明灭可见

C.其初若不甚疾 急湍甚箭,猛浪若奔

D.今所乘者不然 望之蔚然而深秀者

3.下列句中“其”的用法和“食之不能尽其材”中“其”的用法相同的一项是 ( )

A.其真不知马也 B. 骥不称其力,称其德也

C.其如土石何 D. 复前行,欲穷其林

4.用现代汉语翻译下面的句子。

⑴且欲与常马等不可得,安求其能千里也

译文:

⑵此其为马,寡取易盈,好逞易穷,驽钝之材也。

译文:

5.甲乙两文都以马为喻,谈的都是人才问题,但寓意不同。请具体谈谈你对这两篇短文的理解。

(五)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】忽一人大呼“火起”,夫起大呼,妇亦起大呼。两儿齐哭。俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。凡所应有,无所不有。虽人有百手,手有百指,不能指其一端;人有百口,口有百舌,不能名其一处也。于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

【乙】汤应曾,邳州人,善弹琵琶,故人呼为“汤琵琶”云。闻于王,王召见,赐以碧镂牙嵌琵琶,令著宫锦衣,殿上弹《胡笳十八拍》,激楚动人。王深赏,岁给米万斛①,以养其母。后征西王将军招之幕中,随历嘉峪、张掖、酒泉诸地。每猎及阅士,令弹《塞上》之曲。戏下②颜骨打者,善战阵,其临敌,令为壮士声,乃上马杀贼。

一日至榆关,大雪,夜宿酒楼,不寐,弹琵琶作觱篥③声,闻者莫不陨涕。襄王闻其名,使人聘之。居楚者三年,偶泛洞庭,风涛大作,舟人惶扰失措。应曾匡坐弹《洞庭秋思》,稍定。

(选自《虞初新志·汤琵琶传》)

注释:①斛:古代量器名,十斗为一斛。②戏下:麾下。③觱篥(bì lì):亦作:“筚篥”、“悲篥”,又名“笳管”。簧管古乐器,今已失传。

1.解释下列句中加点的词语。

①中间力拉崩倒之声 ( ) ②两股战战,几欲先走 ( )

③善弹琵琶 ( ) ④令为壮士声 ( )

2.下列句中加点词语用法完全相同的一项是 ( )

A.于是宾客无不变色离席 渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者

B.赐以碧镂牙嵌琵琶 岁给米万斛,以养其母

C.不能名其一处也 襄王闻其名,使人聘之

D.后征西王将军招之幕中 或置酒而招之

3.用现代汉语翻译下面句子。

⑴凡所应有,无所不有。

译文:

⑵不寐,弹琵琶作觱篥声,闻者莫不陨涕。

译文:

4.甲乙两文在内容上有什么共同点?在写法上有什么不同点?

(六)阅读下面两个文言语段,完成后面题目。

【甲】北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎 ”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何 且焉置土石 ”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何 ”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平 ”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南、汉之阴,无陇断焉。

【乙】蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”

富者曰:“子何恃而往?”

曰:“吾一瓶一钵足矣。”

富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往!”

越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

(选自彭端淑《为学》)

1.下列句中加点词语的意思完全相同的一项是 ( )

A.年且九十 且焉置土石

B.杂然相许 潭中鱼可百许头

C.蜀之鄙有二僧 肉食者鄙,未能远谋

D.贫者语于富者曰 此中人语云

2.下面句中加点词语的用法不相同的一项是 ( )

A.箕畚运于渤海之尾 仓鹰击于殿上

B.吾欲之南海 辍耕之垄上

C.僧富者不能至而贫者至焉 河曲智叟笑而止之

D.其如土石何 其真无马邪

3.下面句子的朗读节奏划分无误的一项是 ( )

A.遂率子孙/荷担者三夫 B. 邻人京城氏/之孀妻有遗男

C.西蜀/之去南海 D. 其/一贫,其/一富

4.用现代汉语翻译下面句子。

⑴以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何

译文:

⑵人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

译文:

5.甲乙两段文字在主题和写法上有什么共同点?请结合具体内容加以说明。

6.有人说《愚公移山》这则故事,最后还是靠神仙的力量把两座大山搬走的,这样结尾不好,因为它削减了愚公精神的伟大力量。你同意吗?说说理由。

专题复习·课外文言文阅读

(一)阅读下面文言短文,完成后面问题。

炳烛而学

? 晋平公①问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣。”师旷曰:“何不炳烛②乎 ”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎 ”师旷曰:“盲臣安敢戏其君 臣闻之:少而好学如日出之阳,壮而好学如日中之光,老而好学如炳烛之明。炳烛之明孰与昧行乎 ”平公曰:“善哉!”

?? (选自汉 刘向《说苑》)

[注释] ①晋平公:春秋时晋国国君。②炳烛:点燃蜡烛。

1.解释下列句中加点的字。

①晋平公问于师旷 ( ) ②恐已暮矣 ( )

③盲臣安敢戏其君 ( ) ④少而好学 ( )

2.下列句中“而”与“炳烛而学”中“而”的用法相同的一项是 ( )

A.任重而道远 B.困于心衡于虑而后作

C.面山而居 D.千里马常有,而伯乐不常有

3.用现代汉语翻译下面的句子。

①安有为人臣而戏其君乎

②炳烛之明孰与昧行乎

4.师旷的话用了什么修辞手法?意在说明一个什么道理?

(二)阅读下面文言短文,完成后面问题。

魏收改武学文

??魏收①年十五,颇已属文。及随父赴边,好习骑射,欲以武艺自达。荥阳②郑伯调③之日:“魏郎弄戟(jǐ)多少 ”收惭,遂折节读书。夏月④,坐板床,随树阴讽诵⑤,积年,板床为之锐减,而精力不辍。以文华显。

?? (选自《北齐书 魏收传》)

??[注释] ①魏收:北齐人。②荥(xíng)阳:古地名,在今河南境内。③调:嘲笑。④夏月:夏季。⑤讽诵:背诵。

1.解释下列句中加点的字。

①及随父赴边 ( ) ②好习骑射 ( )

③而精力不辍 ( ) ④以文华显 ( )

2.对下列句中加点词的用法,判断正确的一项是 ( )

①以文华显 ②以头抢地尔 ③欲以武艺自达 ④将以攻宋

A.①②用法相同,③④相同 B.①②用法相同,③④不同

C.①②用法不同,③④不同 D.①②用法不同,③④相同

3.用现代汉语翻译下面的句子。

①遂折节读书

②积年,板床为之锐减

4.从文中所叙的事件中,可看出魏收是怎样的一个人?从他的身上,你得到了怎样的启示?

(三)阅读下面文言短文,完成后面问题。

西 湖

从武林门向西,望保叔塔突兀层崖中,则已心飞湖上也。午刻入昭庆,茶毕,即棹小舟入湖。山色如娥,花光如颜,温风如酒,波纹如绫,才一举头,已不觉目酣神醉。此时欲下一语描写不得,大约如东阿王梦中初遇洛神时也。时万历丁酉年二月十四日也。晚同子公渡净寺,觅阿宾旧住僧房。取道由六桥、岳坟、石径塘而归。草草领略,未及遍赏。次早得陶石篑帖子。至十九日,石篑兄弟同学佛人王静虚至湖山好友一时凑集矣。

1.解释下列句中加点的字。

①即棹小舟入湖 ( ) ②已不觉目酣神醉 ( )

③余游西湖始此 ( ) ④觅阿宾旧住僧房 ( )

2.试给下面的句子划分节奏。(划两处)

石 篑 兄 弟 同 学 佛 人 王 静 虚 至 湖 山 好 友 一 时 凑 集 矣

3.短文在描写西湖的优美景色时,围绕西湖,写了山、花、风、波,四者各具情态,颇有奇趣,请用现代汉语描绘这景色。

山色如娥,花光如颜,温风如酒,波纹如绫

4.作者初见西湖美景的感受是“ ”(用文中原句回答),下文“ ”这一句,更是运用修辞,写出了作者心中独特的感受。

5.美丽的西湖吸引着众多的文人墨客,他们有感于西湖的柔美写下了一首首不朽的诗作。请写出你所熟知的两句。

,

,

专题复习·古诗欣赏(答案)

阅读白居易的《钱塘湖春行》,回答问题。

1、湖面 莺、燕、花、草 “最爱”

2、示例一——诗句:“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”

画面:几个地方早出的黄莺,都争着飞上向阳的树枝。

示例二——诗句:“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”

画面:各色春花,渐渐要迷住人的眼睛。浅浅的春草刚好能淹没马蹄。

阅读陈与义的《登岳阳楼》,回答问题。

1、“万里”;“三年”; 背井离乡,漂泊不定

2、①“风霜”既指秋色浓重,又暗示当时社会政治局势严峻。

②天涯沦落的无限悲愁和家国之恨。

阅读杜甫的《望岳》,回答问题。

1、“望” 雄奇而壮观 拟人 多情而秀丽

2、抒发了诗人不怕困难、用于攀登顶峰的雄心和气概。

阅读苏轼的《水调歌头》,回答问题。

1、“弄”是戏弄的意思,表达了作者内心无法派遣的孤独、惆怅,也暗含了诗人矢志不渝的政治抱负。给人无限遐想、无尽诗意。

2、亲人和朋友分隔两地时,为表达对他的思念和祝福下而用它;因为此句是词人借明月来寄托自己对亲友的美好祝愿。

3、“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全” 认识略

五.阅读杜牧的《赤壁》,回答问题。

1、“折戟” 英雄无用武之地的抑郁不平

2、不好。虽然它们表达的意思基本一样,但“铜雀春深锁二乔”通过形象化的语言写出了曹操胜利后的骄恣和东吴失败后的屈辱(或通过以小见大(或借代)的手法,借“二乔”被“琐”的命运来写出东吴失败的命运);而“国破人亡在此朝”过于直白,缺乏诗味。

六.阅读的辛弃疾《破阵子》,回答问题。

1、军中分炙、听塞外声、沙场点兵 杀敌报国、建功立业

2、由回忆转入现实,抒发了诗人忧国忧民、壮志难酬的苍凉沉郁的思想感情

3、如“看剑”、“点兵”、“飞快”、“弦惊”这些用词壮丽而不“纤巧”,充分体现了“壮”之特点

专题复习·文言文阅读答案

(一)

1、B 2、C 3、⑴同县的人对他感到很惊奇,渐渐地请他父亲去做客。 ⑵曾经跑到百里外,捧着经书向当地有名望的前辈请教。 4、“受于人者不至”;勤勉好学(嗜学);只有经过后天的勤奋努力,才能取得学业(事业)的成功。

(二)

1、①才 ②通“否” ③这 ④只是,只不过 2、C 3、⑴同人家相约出行,却丢下人家自己走了。 ⑵现在你欺骗他,这是教他欺骗。 4、主题:做人要讲究诚信。 感受:围绕“诚信”和“正确的家庭教育”来谈,言之有理,语句顺畅即可。

(三)

1、①生旁枝 ②少 ③等到 ④另外 2、D 3、我唯独喜爱莲花,莲从淤积的污泥里长出来,却不沾染污秽,它经过清水的洗涤,却不显得妖艳。 4、贤人君子自植其身/不可不慎择所处/一旦遭人不重爱/如此菊也/悲伤奈何 5、托物寓意(借物喻人);不慕名利、洁身自好的生活态度;“慎择所处”

(四)

1、C 2、C 3、B 4、⑴想要和平常的马一样尚且不可能,怎么要求它能够日行千里呢? ⑵这就是它作为一匹马,食用很少却容易满足,喜欢逞能却容易筋疲力尽,是低劣的庸才呀。 5、《马说》一文借写千里马的不平遭遇,揭露和抨击了封建统治者的昏庸愚昧、埋没人才的现实;《论马》一文则通过比较良骥与驽马的显著差别,论述了考察人才、选择人才的重要性。

(五)

1、①夹杂 ②大腿 ③善于,擅长 ④弹(奏) 2、D 3、⑴凡是(在这种场合)所应该有的声音,没有哪一种没有。 ⑵(汤应增)睡不着,弹奏琵琶发出觱篥的悲凉声,听到的人没有一个不落下泪来。 4、内容上都表现了民间艺人高超的技艺;写法上:甲文运用正面描写和侧面烘托相结合的写法,乙文主要以侧面描写为主。

(六)

1、D 2、C 3、C 4、⑴靠你的(这点)力气,尚且不能削平魁父这座小山,能把太行、王屋怎么样呢? ⑵人们立志,难道不如蜀地边境的穷和尚吗? 5、都运用对比手法,用智叟反衬愚公,用富僧反衬穷僧,表现了“下定决心,不怕困难,持之以恒地奋斗就能克服困难,获得成功”这一主题。 6、示例:我同意。因为实践是检验真理的唯一标准,要评判一种思想、一种精神正确与否,要看它效果如何。愚公虽有不畏艰险的精神,但结果还是不能取得最后的胜利,而是依赖神仙来帮忙,因而,让读者对愚公的精神的可取性产生怀疑。(持反对观点,理由充分亦可)

专题复习·课外文言文阅读(答案)

(一)阅读下面文言短文,完成后面问题。

1、①对、向 ②晚 ③怎么 ④喜欢

2、B

3、①哪有做臣子的跟国君开玩笑呢?

②点燃蜡烛明行走跟在黑暗中摸索而行哪一个好呢?

4、比喻 学无止境,一个人要活到老学到老

(二)阅读下面文言短文,完成后面问题。

1、①等到 ②练习 ③停(指懈怠) ④闻名

2、D

3、①魏收就改变志向而努力读书。

②经过好多年,板床因此磨损了很多。

4、魏收是一个坚持不懈、持之以恒的人。

启示:做任何事情,只要有明确的目标,并能为之付出努力,就一定能有所成就。

(三)阅读下面文言短文,完成后面问题。

1、①划桨 ②喝多酒(形容非常爱看) ③开始 ④寻找

2、石篑兄弟同学佛人王静虚至/湖山好友/一时凑集矣

3、山色青绿,宛若美人的黛眉;春花嫣红,恰似少女的面颊;湖上和风,如同酒香一样醉人;湖中波纹,好似绫帛一般起伏

4、“才一举头,已不觉目酣神醉”; “大约如东阿王梦中初遇洛神时也”

5、例:欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。 (苏东坡《湖上初雨》)

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 (白居易《钱塘湖春行》)