15.2《答司马谏议书》课件(48张PPT)2020-2021学年高中语文统编版必修下册第八单元

文档属性

| 名称 | 15.2《答司马谏议书》课件(48张PPT)2020-2021学年高中语文统编版必修下册第八单元 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-23 16:47:30 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

王安石

答司马谏议书

走近人物

王安石,字介甫,号半山,临川(今江西抚州市临川区)人,封荆国公,世人亦称王荆公。北宋著名的思想家、政治家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。王安石夙有“矫世变俗之志”,力求变法。历任扬州签判、鄞县知县、舒州通判等职,政绩显著。熙宁二年,任参知政事,次年拜相,主持变法。因保守派反对,熙宁七年罢相。一年后,宋神宗再次起用,旋又罢相,退居江宁。元祐元年,保守派得势,新法皆废,郁然病逝于钟山,赠太傅。绍圣元年,获谥“文”,故世称王文公。

王安石的散文大多直接为其政治服务,风格雄健峻拔,有《临川先生文集》。

知人

论世

唐宋八大家

唐宋八大家,又称为“唐宋散文八大家”,是唐代和宋代八位散文家的合称。

唐代:韩愈(首)、柳宗元

宋代:欧阳修、王安石、曾巩

苏轼、苏洵、苏辙、

司马光(1019年11月17日~1086年10月11日),字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西省夏县)人 ,世称涑水先生 。北宋政治家、史学家、文学家,自称西晋安平献王司马孚之后代。

宋仁宗宝元元年(1038年),进士及第,累迁龙图阁直学士。宋神宗时,反对王安石变法,离开朝廷十五年,主持编纂了编年体通史《资治通鉴》。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。元佑元年(1086年),去世,追赠太师、温国公,谥号文正。名列"元佑党人",配享宋哲宗庙廷,图形昭勋阁;从祀于孔庙,称"先儒司马子";从祀历代帝王庙。

为人温良谦恭、刚正不阿;做事用功,刻苦勤奋。以"日力不足,继之以夜"自诩,堪称儒学教化下的典范。 生平著作甚多,主要《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》等。

司马光,字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西省夏县)人 ,世称涑(sù)水先生。北宋政治家、史学家、文学家,自称西晋安平献王司马孚之后代。

宋仁宗宝元元年,进士及第,累迁龙图阁直学士。宋神宗时,反对王安石变法,离开朝廷十五年,主持编纂了编年体通史《资治通鉴》。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。元佑元年,去世,追赠太师、温国公,谥号文正。名列“元佑党人”,配享宋哲宗庙廷,图形昭勋阁;从祀于孔庙,称“先儒司马子”;从祀历代帝王庙。

知人

论世

司马光(1019年11月17日~1086年10月11日),字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西省夏县)人 ,世称涑水先生 。北宋政治家、史学家、文学家,自称西晋安平献王司马孚之后代。

宋仁宗宝元元年(1038年),进士及第,累迁龙图阁直学士。宋神宗时,反对王安石变法,离开朝廷十五年,主持编纂了编年体通史《资治通鉴》。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。元佑元年(1086年),去世,追赠太师、温国公,谥号文正。名列"元佑党人",配享宋哲宗庙廷,图形昭勋阁;从祀于孔庙,称"先儒司马子";从祀历代帝王庙。

为人温良谦恭、刚正不阿;做事用功,刻苦勤奋。以"日力不足,继之以夜"自诩,堪称儒学教化下的典范。 生平著作甚多,主要《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》等。

司马光,为人温良谦恭、刚正不阿;做事用功,刻苦勤奋。以“日力不足,继之以夜”自诩,堪称儒学教化下的典范。生平著作甚多,主要《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》等。

知人

论世

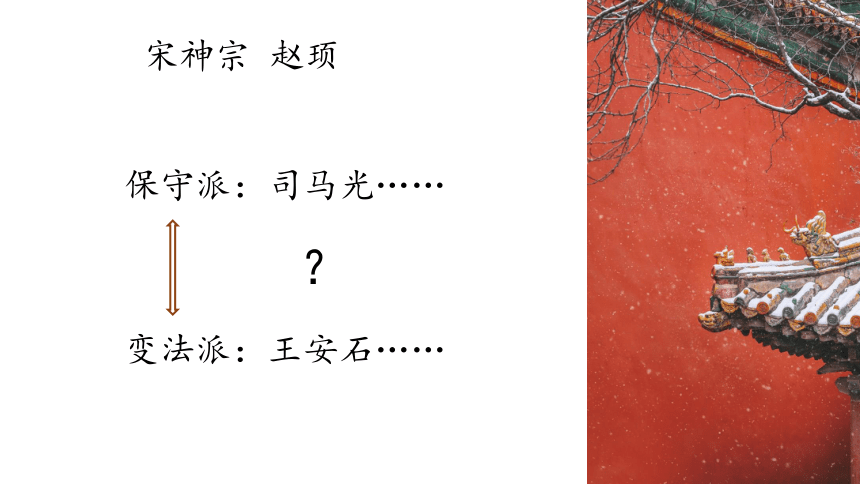

背景简介

北宋宋神宗时期,阶级矛盾和民族矛盾空前尖锐,内外交困。担任参政知事的王安石立志改革,推行新法,遭到以司马光为代表的保守势力的强烈反对。司马光于熙宁三年(1070年)致书王安石,不遗余力地攻击新法,王安石当即答以简短的回函,进而写了这封信作为答复,表明自己改革的决心。

保守派:司马光……

变法派:王安石……

宋神宗 赵顼

?

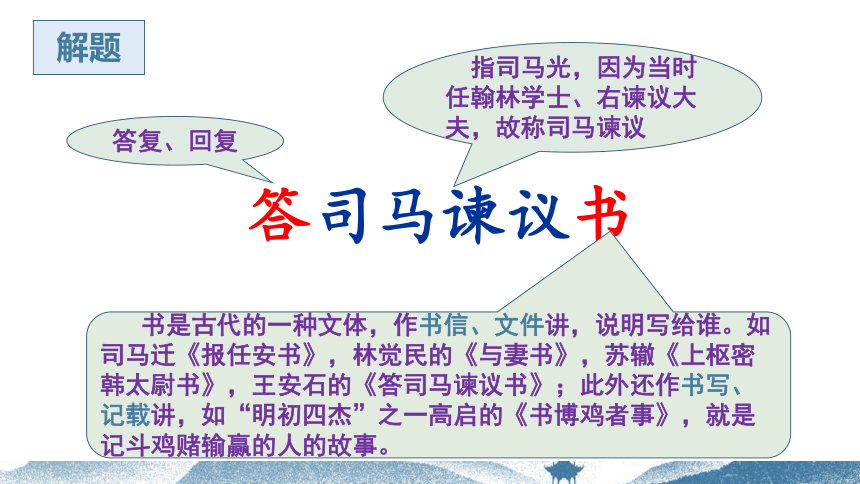

答司马谏议书

答复、回复

指司马光,因为当时任翰林学士、右谏议大夫,故称司马谏议

书是古代的一种文体,作书信、文件讲,说明写给谁。如司马迁《报任安书》,林觉民的《与妻书》,苏辙《上枢密韩太尉书》,王安石的《答司马谏议书》;此外还作书写、记载讲,如“明初四杰”之一高启的《书博鸡者事》,就是记斗鸡赌输赢的人的故事。

解题

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。谏院中设谏官和御史,御史负责组织各种官员收集民间的意见;谏官议论施政的得失,供皇帝参考,有时还可纠正皇帝的错误。

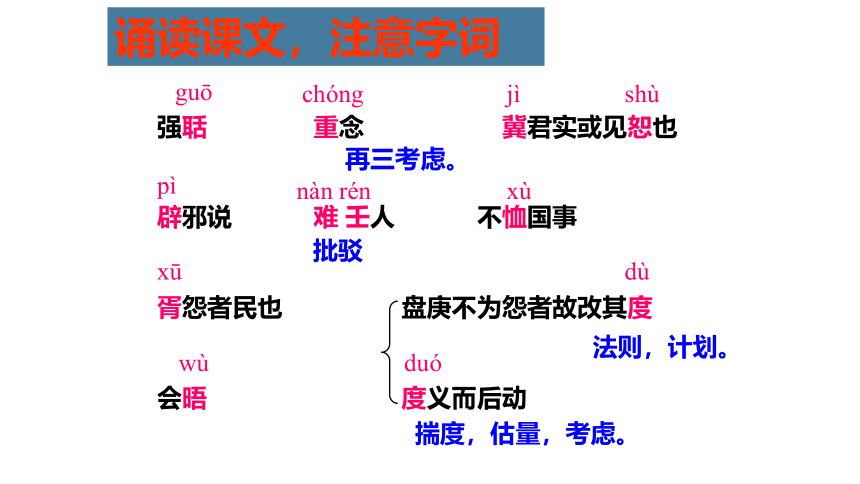

诵读课文,注意字词

guō

chóng

jì

shù

pì

nàn rén

xù

xū

dù

wù

duó

强聒 重念 冀君实或见恕也

辟邪说 难 壬人 不恤国事

胥怨者民也 盘庚不为怨者故改其度

会晤 度义而后动

再三考虑。

批驳

法则,计划。

揣度,估量,考虑。

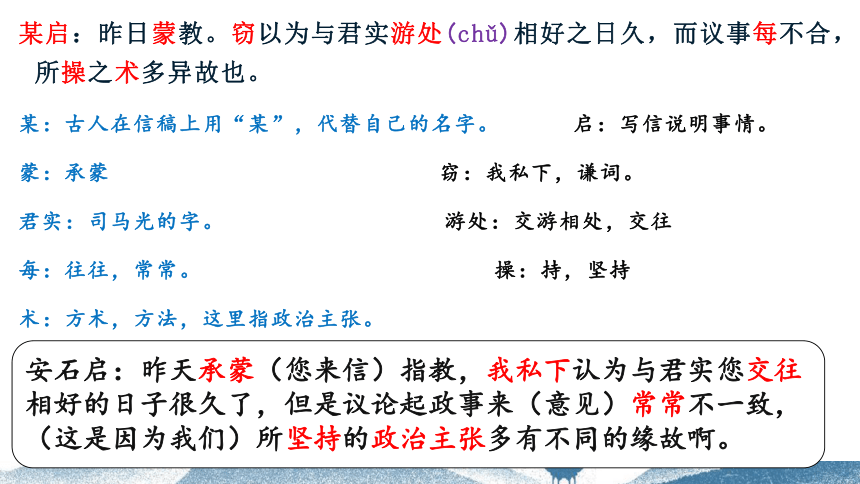

某启:昨日蒙教。窃以为与君实游处(chǔ)相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。

某:古人在信稿上用“某”,代替自己的名字。 启:写信说明事情。

蒙:承蒙 窃:我私下,谦词。

君实:司马光的字。 游处:交游相处,交往

每:往往,常常。 操:持,坚持

术:方术,方法,这里指政治主张。

安石启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所坚持的政治主张多有不同的缘故啊。

虽欲强(qiǎng)聒(guō),终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨;重(chóng)念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

强聒:勉强作解释。 聒:聒噪

见察:解释一:见,放v.前,表示对自己怎么样。解释二:被动,被理解,部编版解释。

略:简略 上报:写回信。 辨:同“辩”,辩解 重念:又考虑到

视遇:看待,对待 反复:指书信往来 卤莽:简慢无礼。

具道所以:详细地说出我之所以这样做的理由 冀:希望 见恕:原谅我

司马光因反对新法,曾三次写信给王安石,其中第一封长达三千字。王安石收到后曾写一封短信回复,即此处所说的“略上报”

即使我勉强作解释,(但)最终一定不能被(您)理解,所以只简略地给您写回信,不再一一为自己辩解了。又考虑到君实您一向以宽厚待我,在书信往来上不应该简慢无礼,所以现在详细地说出我之所以这样做的理由,希望您或许能够原谅我吧。

概括第一段主要内容:

交代写信的原因和目的

1.“重念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽。”

2.司马光写了一封长信,对王安石的变法横加指责,故王安石写此信为自己辩解。

王安石和司马光的关系:

“与君实游处相好之日久”——朋友

司马光《与王介甫书》:

“孔子曰:‘益者三友,损者三友。’光不材,不足以辱介甫为友,然自接待以来,十有余年,屡尝同僚,亦不可谓之无一日之雅 也。虽愧多闻,至于直谅,不敢不勉,若乃便辟、善柔、便佞,则固不敢为也。

——益友

司马光把自己当作王安石的“益友”,所以才一而再、再而三地给对方写信,陈述自己对于老友主导的这次政治改革的不同意见:“故敢一陈其志,以自达于介甫,以终益友之义,其舍之取之,则在介甫矣!”于私尽朋友之谊,于公推心置腹,可谓光风霁月,贤者情怀。

但是他们两位大贤友情的断绝就始于这两封书信。《宋史· 王安石传》记载:“安石与光素厚,光援朋友责善之义,三诒(yí)书反覆劝之,安石不乐。”

“呜呼!二公之贤多同,至议新法不合绝交,惜哉!

虽欲强聒,终必不蒙见察

1、《答司马谏议书》第一段主要内容是什么?

第一段是书信的开头。

第一段主要阐明写信原因。

①“议事每不合,所操之术多异故也”

政见不合

②“虽欲强聒,终必不蒙见察”

矛盾不可调和

③“具道所以”

写信原因:回应司马光的抨击,陈说推行新法的缘由

虽欲强聒,终必不蒙见察

2、措辞有何特点?

①措辞有礼(蒙教,上报,见恕……)

3、体现了王安石什么样的形象?

有礼节、有风度、有风骨的雍容的政治家形象

②激烈的论战中使用了委婉的语调

(强聒,不宜卤莽,冀君实或见恕也)

③暗藏锋芒(终必不蒙见察)

盖儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

盖:句首发语词 儒者:尊崇儒学、通习儒家经书的人。汉以后泛指读书人 所争:所+动词=名词/名词性结构,争论的问题名实:名义和实际 尤:特别 明:明确 理:根本道理 得:清楚所以:......的原因 见:我 以为:以为

侵官、生事等见注释 以致:因而招致 怨谤:怨恨和毁谤

读书人所争论的(问题),特别注重于名义和实际(是否相符)。如果名义和实际的关系已经明确了,那么天下的道理也就清楚了。现在君实您指教我的原因,是认为我(推行新法)侵犯其他机构的职权,制造了事端,争夺了财物,拒绝别人的劝告,因而招致天下人的怨恨和诽谤。

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为(wéi)侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为(wéi)生事;为(wèi)天下理财,不为(wéi)征利;辟(bì)邪说,难(nàn)壬(rén)人,不为(wéi)拒谏。至于怨诽(fěi)之多,则固前知其如此也。

则:却 以谓:以为,认为 人主:君主,皇帝 议:商议 修:修正

受命于人主、修之于朝廷:状语后置 授:给,与

有司:负有专责的官吏 为:是 举:实行 以:用 辟邪说:批驳不正确的言论 难:排斥,形作动 壬人:善于巧言献媚、不行正道的人 至于:讲到、提起。为转换话题,谈到有关或附带事项时所用的连接词 诽:非议 则:那么 固:本来 前:预先 怨诽:怨恨,指责

我却认为从皇帝那里接受命令,商议法令制度,又在朝廷上修正,把它交给负有专责的官吏(去执行),不算是侵犯其他机构的职权。实行古代贤明君主的政策,用它来兴利除弊,(这)不能算是制造事端;为天下治理整顿财政,(这)不能算是(与民)争夺财利;批驳不正确的言论,责难巧言谄媚的小人,(这)不能算是拒绝别人的劝告。至于(社会上对我产生)那么多怨恨和诽谤,那是我本来预先就知道它会这样的。

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一样事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名:名称;形式 实:实际内容

在《答司马谏议书》中:

名:司马光给新法冠上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

司马光 王安石

侵官 增设新官,侵夺原来官吏的职权

生事 派人到各地推行新法,生事扰民

征利 设法生财,与民争利

拒谏 朝中有反对的意见,拒不接受

对于司马光的指责

王安石如何辩驳?

以致天下怨诽也

总结:王安石如何一一反驳司马光的观点?

②先驳“侵官”:指出变法是 “受命于人主”,自己与大家在朝廷公开地议论修订,负有专责的官吏去推行,“侵官”之说便不攻自破。“受——议——授”使新法从决策到、制定到推行名正言顺。

③次驳“生事”:“举先王之政”是理论根据,“兴利除弊”是根本目的。这样的“事”,上合先王之道,下利国家百姓,自然不是“生事扰民”。

①在辩驳之前,先高屋建瓴地提出“名实问题”,先立于高处,揭露事情的本质,才能从根本上驳倒对方的责难,为变法正名。(先问是不是,再说好与坏)

总结:王安石如何一一辩驳司马光的观点?

⑥最后讲到“怨诽之多”:却不再从正面反驳,仅用“固前知其如此”一语带过,大有对此不屑一顾的轻蔑意味。

⑤然后驳“拒谏”:只有拒绝正确的批评,文过饰非才叫拒谏,因此,“辟邪说,难壬人”便与拒谏风马牛不相及。

④再驳“征利”:只用“为天下理财”一句已足。因为问题不在于是否征利,而在于为谁征利。根本出发点正确,“征利”的责难也就站不住脚。

思考:第二段中王安石的辩驳有何特点?

②抓住问题实质,从大处高处着眼(在驳斥的同时指责司马光忤逆“人主”旨意,违背“先王”之政,不愿为天下兴利除弊,将司马光置于壬人邪说代言人的难堪境地)【扣帽子】

司马光的言辞攻击、指责非难

王安石完美防守

①思路清楚、逻辑明晰【辩论高手】

③言辞锐利,气势逼人,锋芒毕露(不为侵官/不为生事/不为征利/不为拒谏/固前知其如此)【咄咄逼人】

守中有攻

第二段总结

第二段:从“名实相符”的论事原则出发,一一反驳司马光对变法的指责。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为(wéi)而不汹汹然?

习:习惯 苟且:得过且过,没有长远打算 以:把

恤:忧虑,顾念。

同俗自媚于众:附和世俗,向众人献媚讨好。同俗:附和世俗,流于世俗 媚:献媚讨好

善:形作名,上策 上:皇帝 乃:却 此:这,这种情况 量:考虑 敌:政敌,反对者,这里指朝中保守派 众寡:多少 抗:抵抗,斗争。 则:那么 汹汹然:形容声势盛大或凶猛的样子。然:形容词词尾,……的样子

人们习惯于得过且过(已)不是一天(的事)了。士大夫们多数把不顾念国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,皇上却想改变这种现状,而我不考虑政敌的多少,想要尽力帮助皇上来抵抗他们,那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?

宾语前置

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已。盘庚不为(wèi)怨者故改其度(duó)(dù),度义而后动,是而不见可悔故也。如君实责我以在位久,未能助上大有为(wéi),以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

胥怨:相怨,指百姓对上位者的怨恨。 非特:不仅

为:因为 故:原因 度(dù):计划 度(duó):估计,揣测

义:适宜 是:认为正确 可悔:值得反悔的地方 如:如果 为:作为

以:来 膏泽:名作动。施加恩惠 今日:现在 当:应当 事事:做事,办事,第一个“事”动词,做。第二个“事”名词,事情 守:墨守 所为:所+动词=名词/名词性结构,所做的事情 而已:罢了 则:那么 所敢知:所敢于领教的事情;知:知道,这里指领教

盘庚迁都(的时候),对上位者怨恨的是老百姓,不仅仅是朝廷上的士大夫(加以反对)而已;盘庚不因为有人怨恨就改变自己的计划,他考虑到(事情)适宜就采取行动,认为正确就看不出值得反悔的地方。如果君实您责备我是因为(我)在此位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,施加恩惠给人民,那么我自知有罪了;如果说现在应当什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就行了,那就不是我敢领教的了。

司马光在信中引用盘庚迁殷的史实,欲说明什么?

司马光认为盘庚迁殷听取大家意见,而不是只按照自己的想法施展雷霆手段强迫百姓,司马光借“盘庚迁殷”劝王安石能够听取其他人对新法的不同意见,不要一意孤行。

王安石在回信中也引用了盘庚迁殷的史实,

他想表达什么内容?

王安石借“盘庚迁殷”表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

简单概括第三段的主要内容:

指责保守派无所作为的思想,表明坚持改革的决心

王安石指责士大夫们的本质为:

指出士大夫苟且偷安,不恤国事,因循守旧的本质(猛烈攻势)

无由会晤,不任区区向往之至!

无由会晤,不任区区向往之至!【古代书信的套语】

由:缘由 无由:没有机会。

会晤:见面 不任:不胜

区区:小,用作自称的谦辞

翻译:没有缘由见面,

内心不胜仰慕至极!

语气由强硬转为缓和

驳论过程

1、中心论点:

反驳论敌指责变法“侵官、生事、征利、拒谏”

2、论据:

理论论据:

事实论据:

①名实相符的原则

①新法的实际情况②盘庚迁殷

书信体 驳论文

效果:使反驳建立在坚实的理论原则基础之上

3、论证方法:

既据实反驳又据理反驳

梳理本文的文章结构:

本文写作特点

1、行文简洁,结构严谨

除开头和结尾段用几句酬答的礼貌语言以外, 紧紧扣住保守派几个主要论点进行驳斥,只驳论点不涉及其他事情,结构非常严谨,驳斥时针对其要害,言简意明,使文章短小精悍。

2、论证方法多样

(1)直接反驳,如“为天下理财,不为征利”。

(2)举出根据进行反驳,如“某则以谓受命于人主, 议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官”, 这里就举出了有利的根据,说明不是自己独出心裁, 而是受命于皇帝,是朝廷议过的法度,指出这不是我个人的行为,而是合理合法的。

(3)举出史实进行反驳,如“盘庚迁都”。

3、气势磅礴,寓刚于柔。

(1)立足于理,理足则气势。

(2)擅于排比,连用排比驳斥对方,则势如破竹,无可阻挡。

(3)擅用反语,如“欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?”

从文中看,王安石为什么要进行这场变法?

人——“习于苟且”

士大夫——“不恤国事”“同俗自媚于众”

上——“欲变此”

试概括王安石对待变法的态度,并找到相关语句。

态度:坚持变法、义无反顾

相关句子:“上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之”,“度义而后动,是而不见可悔故也”,“如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知”。

理清文章思路,学习作者思虑周详的说理艺术。

1.魏征敢于犯颜直谏,王安石则力排众议,坚持变法,展现了古人面对国家社会问题时的理性思考。请你结合文章内容,梳理二人进谏、答书的对象、针对的内容及目的。

课文 对象 针对的内容 目的

《谏太宗十思疏》 . .

.

《答司马谏议书》 . . .

皇帝

德不厚而思国之理

劝谏皇帝居安思危、善始虑终,

实现自己的理想

反对派

反对派对变法的责难

驳斥司马光的责难,证明改革的正确

2.梳理这两篇文章的论证思路。

答案:(1)《谏太宗十思疏》论证思路。

全篇以“思国之安者,必积其德义”展开论述。先从正反两方面进行论述,提出为君必须“居安思危,戒奢以俭”。然后提醒太宗,守成之君易失人心。因在“殷忧”时易“竭诚以待下”,而在“得志”时则会“纵情以傲物”,便有“覆舟”之危。由此提出积“德义”必须做到“十思”。着重规劝唐太宗对于物质享受要适度,在自身修养上要“谦冲”,在用人上要“虚心以纳下”,在施行赏罚上要不计个人恩怨。结尾指出治国的关键在于知人善任,知人善任,选拔人才,这样才能达到“垂拱而治”的

理想境界。

文章以“思”字作为贯串全文的线索,脉络分明,条理清晰。

(2)《答司马谏议书》论证思路。

作者首先阐明写这封信的原因和目的,接着以“名实已明,而天下之理得矣”为论证的立足点,分别对保守派谬论进行驳斥,表明自己坚持变法的立场。接着进一步明确自己的立场和态度,紧承上段结尾处怨诽之多早在意料之中的无畏声言,作者对“怨诽”的来历做了一针见血的分析。最后以客套语做结尾,与书信开头体现的君子以“义”争形成有力的呼应。

3.通读《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》,举例说明两篇文章运用了哪些论证方法,有何好处。

课文 论证方法 举例 好处

《谏太宗十思疏》 对比论证 ①第1段先从正面论述固本浚源的重要性,又从反面论证不这样做的危害。②第2段引用历史教训来劝诫太宗时,从正反两面对举进行论证 论证全面,说理透彻

课文 论证方法 举例 好处

《谏太宗十思疏》 比喻论证 ①文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从两个方面比喻论证,即“求木之长者,必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”。②“载舟覆舟,所宜深慎”,以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民力量的重要性 ①言简意赅,具有说服力。②浅显易懂而又生动形象

课文 论证方法 举例 好处

《答司马谏议书》 举例论证 “盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为怨者故改其度,度义而后动,是而不见可悔故也”用历史上改革的事例说明当前所进行的变法的合理和正义性,表明自己不为怨诽之多而改变决心的坚定态度 事例典型,增强文章的说服力

终必不蒙见察

冀君实或见恕也

是而不见可悔故也

于是入朝见威王

秦王坐章台见相如

风吹草低见牛羊

移船相近邀相见

总不许见哭声

儿童相见不相识

被

我

看到

拜见

召见

“现”,出现

见面

听见

遇见

一词多义

①议法度而修之于朝廷

②盘庚不为怨者故改其度

③度义而后动

④予自度不得脱

⑤已得履,乃曰:“吾忘持度”

⑥度,然后知长短

⑦生之有时,而用之无度

⑧群臣惊愕,卒意不起,尽失其度

⑨关山度若飞

⑩岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻

⑥量

⑧气度

⑨越过

⑩次

①制度

②计划

③考虑

④估计

⑤量长短的标准

⑦限度

①所操之术多异故也

②故略上报

③下而从六国破亡之故事

④轩东故尝为厨

⑤君安与项伯有故?

⑥暮去朝来颜色故

⑦今也不幸至于大故

⑧此物故非西产

⑨目今其祖早故

①缘故

②因此

③旧的

④从前

⑤旧交情

⑥衰退

⑦事故

⑧“固”,本来

⑨死亡

本文小结

本文逐条驳斥司马光对新法的责难,批判了士大夫因循守旧、苟且偷安、不恤国事的保守思想,表示了坚定不移地推行新法的决心。

王安石

答司马谏议书

走近人物

王安石,字介甫,号半山,临川(今江西抚州市临川区)人,封荆国公,世人亦称王荆公。北宋著名的思想家、政治家、文学家、改革家,唐宋八大家之一。王安石夙有“矫世变俗之志”,力求变法。历任扬州签判、鄞县知县、舒州通判等职,政绩显著。熙宁二年,任参知政事,次年拜相,主持变法。因保守派反对,熙宁七年罢相。一年后,宋神宗再次起用,旋又罢相,退居江宁。元祐元年,保守派得势,新法皆废,郁然病逝于钟山,赠太傅。绍圣元年,获谥“文”,故世称王文公。

王安石的散文大多直接为其政治服务,风格雄健峻拔,有《临川先生文集》。

知人

论世

唐宋八大家

唐宋八大家,又称为“唐宋散文八大家”,是唐代和宋代八位散文家的合称。

唐代:韩愈(首)、柳宗元

宋代:欧阳修、王安石、曾巩

苏轼、苏洵、苏辙、

司马光(1019年11月17日~1086年10月11日),字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西省夏县)人 ,世称涑水先生 。北宋政治家、史学家、文学家,自称西晋安平献王司马孚之后代。

宋仁宗宝元元年(1038年),进士及第,累迁龙图阁直学士。宋神宗时,反对王安石变法,离开朝廷十五年,主持编纂了编年体通史《资治通鉴》。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。元佑元年(1086年),去世,追赠太师、温国公,谥号文正。名列"元佑党人",配享宋哲宗庙廷,图形昭勋阁;从祀于孔庙,称"先儒司马子";从祀历代帝王庙。

为人温良谦恭、刚正不阿;做事用功,刻苦勤奋。以"日力不足,继之以夜"自诩,堪称儒学教化下的典范。 生平著作甚多,主要《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》等。

司马光,字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西省夏县)人 ,世称涑(sù)水先生。北宋政治家、史学家、文学家,自称西晋安平献王司马孚之后代。

宋仁宗宝元元年,进士及第,累迁龙图阁直学士。宋神宗时,反对王安石变法,离开朝廷十五年,主持编纂了编年体通史《资治通鉴》。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。元佑元年,去世,追赠太师、温国公,谥号文正。名列“元佑党人”,配享宋哲宗庙廷,图形昭勋阁;从祀于孔庙,称“先儒司马子”;从祀历代帝王庙。

知人

论世

司马光(1019年11月17日~1086年10月11日),字君实,号迂叟,陕州夏县涑水乡(今山西省夏县)人 ,世称涑水先生 。北宋政治家、史学家、文学家,自称西晋安平献王司马孚之后代。

宋仁宗宝元元年(1038年),进士及第,累迁龙图阁直学士。宋神宗时,反对王安石变法,离开朝廷十五年,主持编纂了编年体通史《资治通鉴》。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,官至尚书左仆射兼门下侍郎。元佑元年(1086年),去世,追赠太师、温国公,谥号文正。名列"元佑党人",配享宋哲宗庙廷,图形昭勋阁;从祀于孔庙,称"先儒司马子";从祀历代帝王庙。

为人温良谦恭、刚正不阿;做事用功,刻苦勤奋。以"日力不足,继之以夜"自诩,堪称儒学教化下的典范。 生平著作甚多,主要《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》等。

司马光,为人温良谦恭、刚正不阿;做事用功,刻苦勤奋。以“日力不足,继之以夜”自诩,堪称儒学教化下的典范。生平著作甚多,主要《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》等。

知人

论世

背景简介

北宋宋神宗时期,阶级矛盾和民族矛盾空前尖锐,内外交困。担任参政知事的王安石立志改革,推行新法,遭到以司马光为代表的保守势力的强烈反对。司马光于熙宁三年(1070年)致书王安石,不遗余力地攻击新法,王安石当即答以简短的回函,进而写了这封信作为答复,表明自己改革的决心。

保守派:司马光……

变法派:王安石……

宋神宗 赵顼

?

答司马谏议书

答复、回复

指司马光,因为当时任翰林学士、右谏议大夫,故称司马谏议

书是古代的一种文体,作书信、文件讲,说明写给谁。如司马迁《报任安书》,林觉民的《与妻书》,苏辙《上枢密韩太尉书》,王安石的《答司马谏议书》;此外还作书写、记载讲,如“明初四杰”之一高启的《书博鸡者事》,就是记斗鸡赌输赢的人的故事。

解题

谏院是宋代设立的舆论机关,负责在朝廷中搜集建议和评论。谏院中设谏官和御史,御史负责组织各种官员收集民间的意见;谏官议论施政的得失,供皇帝参考,有时还可纠正皇帝的错误。

诵读课文,注意字词

guō

chóng

jì

shù

pì

nàn rén

xù

xū

dù

wù

duó

强聒 重念 冀君实或见恕也

辟邪说 难 壬人 不恤国事

胥怨者民也 盘庚不为怨者故改其度

会晤 度义而后动

再三考虑。

批驳

法则,计划。

揣度,估量,考虑。

某启:昨日蒙教。窃以为与君实游处(chǔ)相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。

某:古人在信稿上用“某”,代替自己的名字。 启:写信说明事情。

蒙:承蒙 窃:我私下,谦词。

君实:司马光的字。 游处:交游相处,交往

每:往往,常常。 操:持,坚持

术:方术,方法,这里指政治主张。

安石启:昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所坚持的政治主张多有不同的缘故啊。

虽欲强(qiǎng)聒(guō),终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨;重(chóng)念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

强聒:勉强作解释。 聒:聒噪

见察:解释一:见,放v.前,表示对自己怎么样。解释二:被动,被理解,部编版解释。

略:简略 上报:写回信。 辨:同“辩”,辩解 重念:又考虑到

视遇:看待,对待 反复:指书信往来 卤莽:简慢无礼。

具道所以:详细地说出我之所以这样做的理由 冀:希望 见恕:原谅我

司马光因反对新法,曾三次写信给王安石,其中第一封长达三千字。王安石收到后曾写一封短信回复,即此处所说的“略上报”

即使我勉强作解释,(但)最终一定不能被(您)理解,所以只简略地给您写回信,不再一一为自己辩解了。又考虑到君实您一向以宽厚待我,在书信往来上不应该简慢无礼,所以现在详细地说出我之所以这样做的理由,希望您或许能够原谅我吧。

概括第一段主要内容:

交代写信的原因和目的

1.“重念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽。”

2.司马光写了一封长信,对王安石的变法横加指责,故王安石写此信为自己辩解。

王安石和司马光的关系:

“与君实游处相好之日久”——朋友

司马光《与王介甫书》:

“孔子曰:‘益者三友,损者三友。’光不材,不足以辱介甫为友,然自接待以来,十有余年,屡尝同僚,亦不可谓之无一日之雅 也。虽愧多闻,至于直谅,不敢不勉,若乃便辟、善柔、便佞,则固不敢为也。

——益友

司马光把自己当作王安石的“益友”,所以才一而再、再而三地给对方写信,陈述自己对于老友主导的这次政治改革的不同意见:“故敢一陈其志,以自达于介甫,以终益友之义,其舍之取之,则在介甫矣!”于私尽朋友之谊,于公推心置腹,可谓光风霁月,贤者情怀。

但是他们两位大贤友情的断绝就始于这两封书信。《宋史· 王安石传》记载:“安石与光素厚,光援朋友责善之义,三诒(yí)书反覆劝之,安石不乐。”

“呜呼!二公之贤多同,至议新法不合绝交,惜哉!

虽欲强聒,终必不蒙见察

1、《答司马谏议书》第一段主要内容是什么?

第一段是书信的开头。

第一段主要阐明写信原因。

①“议事每不合,所操之术多异故也”

政见不合

②“虽欲强聒,终必不蒙见察”

矛盾不可调和

③“具道所以”

写信原因:回应司马光的抨击,陈说推行新法的缘由

虽欲强聒,终必不蒙见察

2、措辞有何特点?

①措辞有礼(蒙教,上报,见恕……)

3、体现了王安石什么样的形象?

有礼节、有风度、有风骨的雍容的政治家形象

②激烈的论战中使用了委婉的语调

(强聒,不宜卤莽,冀君实或见恕也)

③暗藏锋芒(终必不蒙见察)

盖儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

盖:句首发语词 儒者:尊崇儒学、通习儒家经书的人。汉以后泛指读书人 所争:所+动词=名词/名词性结构,争论的问题名实:名义和实际 尤:特别 明:明确 理:根本道理 得:清楚所以:......的原因 见:我 以为:以为

侵官、生事等见注释 以致:因而招致 怨谤:怨恨和毁谤

读书人所争论的(问题),特别注重于名义和实际(是否相符)。如果名义和实际的关系已经明确了,那么天下的道理也就清楚了。现在君实您指教我的原因,是认为我(推行新法)侵犯其他机构的职权,制造了事端,争夺了财物,拒绝别人的劝告,因而招致天下人的怨恨和诽谤。

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为(wéi)侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为(wéi)生事;为(wèi)天下理财,不为(wéi)征利;辟(bì)邪说,难(nàn)壬(rén)人,不为(wéi)拒谏。至于怨诽(fěi)之多,则固前知其如此也。

则:却 以谓:以为,认为 人主:君主,皇帝 议:商议 修:修正

受命于人主、修之于朝廷:状语后置 授:给,与

有司:负有专责的官吏 为:是 举:实行 以:用 辟邪说:批驳不正确的言论 难:排斥,形作动 壬人:善于巧言献媚、不行正道的人 至于:讲到、提起。为转换话题,谈到有关或附带事项时所用的连接词 诽:非议 则:那么 固:本来 前:预先 怨诽:怨恨,指责

我却认为从皇帝那里接受命令,商议法令制度,又在朝廷上修正,把它交给负有专责的官吏(去执行),不算是侵犯其他机构的职权。实行古代贤明君主的政策,用它来兴利除弊,(这)不能算是制造事端;为天下治理整顿财政,(这)不能算是(与民)争夺财利;批驳不正确的言论,责难巧言谄媚的小人,(这)不能算是拒绝别人的劝告。至于(社会上对我产生)那么多怨恨和诽谤,那是我本来预先就知道它会这样的。

名实之辩

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。

名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一样事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名:名称;形式 实:实际内容

在《答司马谏议书》中:

名:司马光给新法冠上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

司马光 王安石

侵官 增设新官,侵夺原来官吏的职权

生事 派人到各地推行新法,生事扰民

征利 设法生财,与民争利

拒谏 朝中有反对的意见,拒不接受

对于司马光的指责

王安石如何辩驳?

以致天下怨诽也

总结:王安石如何一一反驳司马光的观点?

②先驳“侵官”:指出变法是 “受命于人主”,自己与大家在朝廷公开地议论修订,负有专责的官吏去推行,“侵官”之说便不攻自破。“受——议——授”使新法从决策到、制定到推行名正言顺。

③次驳“生事”:“举先王之政”是理论根据,“兴利除弊”是根本目的。这样的“事”,上合先王之道,下利国家百姓,自然不是“生事扰民”。

①在辩驳之前,先高屋建瓴地提出“名实问题”,先立于高处,揭露事情的本质,才能从根本上驳倒对方的责难,为变法正名。(先问是不是,再说好与坏)

总结:王安石如何一一辩驳司马光的观点?

⑥最后讲到“怨诽之多”:却不再从正面反驳,仅用“固前知其如此”一语带过,大有对此不屑一顾的轻蔑意味。

⑤然后驳“拒谏”:只有拒绝正确的批评,文过饰非才叫拒谏,因此,“辟邪说,难壬人”便与拒谏风马牛不相及。

④再驳“征利”:只用“为天下理财”一句已足。因为问题不在于是否征利,而在于为谁征利。根本出发点正确,“征利”的责难也就站不住脚。

思考:第二段中王安石的辩驳有何特点?

②抓住问题实质,从大处高处着眼(在驳斥的同时指责司马光忤逆“人主”旨意,违背“先王”之政,不愿为天下兴利除弊,将司马光置于壬人邪说代言人的难堪境地)【扣帽子】

司马光的言辞攻击、指责非难

王安石完美防守

①思路清楚、逻辑明晰【辩论高手】

③言辞锐利,气势逼人,锋芒毕露(不为侵官/不为生事/不为征利/不为拒谏/固前知其如此)【咄咄逼人】

守中有攻

第二段总结

第二段:从“名实相符”的论事原则出发,一一反驳司马光对变法的指责。

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为(wéi)而不汹汹然?

习:习惯 苟且:得过且过,没有长远打算 以:把

恤:忧虑,顾念。

同俗自媚于众:附和世俗,向众人献媚讨好。同俗:附和世俗,流于世俗 媚:献媚讨好

善:形作名,上策 上:皇帝 乃:却 此:这,这种情况 量:考虑 敌:政敌,反对者,这里指朝中保守派 众寡:多少 抗:抵抗,斗争。 则:那么 汹汹然:形容声势盛大或凶猛的样子。然:形容词词尾,……的样子

人们习惯于得过且过(已)不是一天(的事)了。士大夫们多数把不顾念国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,皇上却想改变这种现状,而我不考虑政敌的多少,想要尽力帮助皇上来抵抗他们,那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢?

宾语前置

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已。盘庚不为(wèi)怨者故改其度(duó)(dù),度义而后动,是而不见可悔故也。如君实责我以在位久,未能助上大有为(wéi),以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

胥怨:相怨,指百姓对上位者的怨恨。 非特:不仅

为:因为 故:原因 度(dù):计划 度(duó):估计,揣测

义:适宜 是:认为正确 可悔:值得反悔的地方 如:如果 为:作为

以:来 膏泽:名作动。施加恩惠 今日:现在 当:应当 事事:做事,办事,第一个“事”动词,做。第二个“事”名词,事情 守:墨守 所为:所+动词=名词/名词性结构,所做的事情 而已:罢了 则:那么 所敢知:所敢于领教的事情;知:知道,这里指领教

盘庚迁都(的时候),对上位者怨恨的是老百姓,不仅仅是朝廷上的士大夫(加以反对)而已;盘庚不因为有人怨恨就改变自己的计划,他考虑到(事情)适宜就采取行动,认为正确就看不出值得反悔的地方。如果君实您责备我是因为(我)在此位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,施加恩惠给人民,那么我自知有罪了;如果说现在应当什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就行了,那就不是我敢领教的了。

司马光在信中引用盘庚迁殷的史实,欲说明什么?

司马光认为盘庚迁殷听取大家意见,而不是只按照自己的想法施展雷霆手段强迫百姓,司马光借“盘庚迁殷”劝王安石能够听取其他人对新法的不同意见,不要一意孤行。

王安石在回信中也引用了盘庚迁殷的史实,

他想表达什么内容?

王安石借“盘庚迁殷”表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

简单概括第三段的主要内容:

指责保守派无所作为的思想,表明坚持改革的决心

王安石指责士大夫们的本质为:

指出士大夫苟且偷安,不恤国事,因循守旧的本质(猛烈攻势)

无由会晤,不任区区向往之至!

无由会晤,不任区区向往之至!【古代书信的套语】

由:缘由 无由:没有机会。

会晤:见面 不任:不胜

区区:小,用作自称的谦辞

翻译:没有缘由见面,

内心不胜仰慕至极!

语气由强硬转为缓和

驳论过程

1、中心论点:

反驳论敌指责变法“侵官、生事、征利、拒谏”

2、论据:

理论论据:

事实论据:

①名实相符的原则

①新法的实际情况②盘庚迁殷

书信体 驳论文

效果:使反驳建立在坚实的理论原则基础之上

3、论证方法:

既据实反驳又据理反驳

梳理本文的文章结构:

本文写作特点

1、行文简洁,结构严谨

除开头和结尾段用几句酬答的礼貌语言以外, 紧紧扣住保守派几个主要论点进行驳斥,只驳论点不涉及其他事情,结构非常严谨,驳斥时针对其要害,言简意明,使文章短小精悍。

2、论证方法多样

(1)直接反驳,如“为天下理财,不为征利”。

(2)举出根据进行反驳,如“某则以谓受命于人主, 议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官”, 这里就举出了有利的根据,说明不是自己独出心裁, 而是受命于皇帝,是朝廷议过的法度,指出这不是我个人的行为,而是合理合法的。

(3)举出史实进行反驳,如“盘庚迁都”。

3、气势磅礴,寓刚于柔。

(1)立足于理,理足则气势。

(2)擅于排比,连用排比驳斥对方,则势如破竹,无可阻挡。

(3)擅用反语,如“欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?”

从文中看,王安石为什么要进行这场变法?

人——“习于苟且”

士大夫——“不恤国事”“同俗自媚于众”

上——“欲变此”

试概括王安石对待变法的态度,并找到相关语句。

态度:坚持变法、义无反顾

相关句子:“上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之”,“度义而后动,是而不见可悔故也”,“如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知”。

理清文章思路,学习作者思虑周详的说理艺术。

1.魏征敢于犯颜直谏,王安石则力排众议,坚持变法,展现了古人面对国家社会问题时的理性思考。请你结合文章内容,梳理二人进谏、答书的对象、针对的内容及目的。

课文 对象 针对的内容 目的

《谏太宗十思疏》 . .

.

《答司马谏议书》 . . .

皇帝

德不厚而思国之理

劝谏皇帝居安思危、善始虑终,

实现自己的理想

反对派

反对派对变法的责难

驳斥司马光的责难,证明改革的正确

2.梳理这两篇文章的论证思路。

答案:(1)《谏太宗十思疏》论证思路。

全篇以“思国之安者,必积其德义”展开论述。先从正反两方面进行论述,提出为君必须“居安思危,戒奢以俭”。然后提醒太宗,守成之君易失人心。因在“殷忧”时易“竭诚以待下”,而在“得志”时则会“纵情以傲物”,便有“覆舟”之危。由此提出积“德义”必须做到“十思”。着重规劝唐太宗对于物质享受要适度,在自身修养上要“谦冲”,在用人上要“虚心以纳下”,在施行赏罚上要不计个人恩怨。结尾指出治国的关键在于知人善任,知人善任,选拔人才,这样才能达到“垂拱而治”的

理想境界。

文章以“思”字作为贯串全文的线索,脉络分明,条理清晰。

(2)《答司马谏议书》论证思路。

作者首先阐明写这封信的原因和目的,接着以“名实已明,而天下之理得矣”为论证的立足点,分别对保守派谬论进行驳斥,表明自己坚持变法的立场。接着进一步明确自己的立场和态度,紧承上段结尾处怨诽之多早在意料之中的无畏声言,作者对“怨诽”的来历做了一针见血的分析。最后以客套语做结尾,与书信开头体现的君子以“义”争形成有力的呼应。

3.通读《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》,举例说明两篇文章运用了哪些论证方法,有何好处。

课文 论证方法 举例 好处

《谏太宗十思疏》 对比论证 ①第1段先从正面论述固本浚源的重要性,又从反面论证不这样做的危害。②第2段引用历史教训来劝诫太宗时,从正反两面对举进行论证 论证全面,说理透彻

课文 论证方法 举例 好处

《谏太宗十思疏》 比喻论证 ①文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时,从两个方面比喻论证,即“求木之长者,必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”。②“载舟覆舟,所宜深慎”,以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民力量的重要性 ①言简意赅,具有说服力。②浅显易懂而又生动形象

课文 论证方法 举例 好处

《答司马谏议书》 举例论证 “盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盘庚不为怨者故改其度,度义而后动,是而不见可悔故也”用历史上改革的事例说明当前所进行的变法的合理和正义性,表明自己不为怨诽之多而改变决心的坚定态度 事例典型,增强文章的说服力

终必不蒙见察

冀君实或见恕也

是而不见可悔故也

于是入朝见威王

秦王坐章台见相如

风吹草低见牛羊

移船相近邀相见

总不许见哭声

儿童相见不相识

被

我

看到

拜见

召见

“现”,出现

见面

听见

遇见

一词多义

①议法度而修之于朝廷

②盘庚不为怨者故改其度

③度义而后动

④予自度不得脱

⑤已得履,乃曰:“吾忘持度”

⑥度,然后知长短

⑦生之有时,而用之无度

⑧群臣惊愕,卒意不起,尽失其度

⑨关山度若飞

⑩岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻

⑥量

⑧气度

⑨越过

⑩次

①制度

②计划

③考虑

④估计

⑤量长短的标准

⑦限度

①所操之术多异故也

②故略上报

③下而从六国破亡之故事

④轩东故尝为厨

⑤君安与项伯有故?

⑥暮去朝来颜色故

⑦今也不幸至于大故

⑧此物故非西产

⑨目今其祖早故

①缘故

②因此

③旧的

④从前

⑤旧交情

⑥衰退

⑦事故

⑧“固”,本来

⑨死亡

本文小结

本文逐条驳斥司马光对新法的责难,批判了士大夫因循守旧、苟且偷安、不恤国事的保守思想,表示了坚定不移地推行新法的决心。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])