部编版语文八年级下册同步训练:1 社戏(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 部编版语文八年级下册同步训练:1 社戏(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 134.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-24 15:46:23 | ||

图片预览

文档简介

1 社 戏

文章主旨

本文以“社戏”为线索,回忆了“我”十一二岁时在平桥村经历的美好的童年往事,刻画了一群农家少年的形象,表现了劳动人民纯朴善良、友爱无私的美好品德,表达了作者对劳动人民的深厚感情和对美好生活的向往。

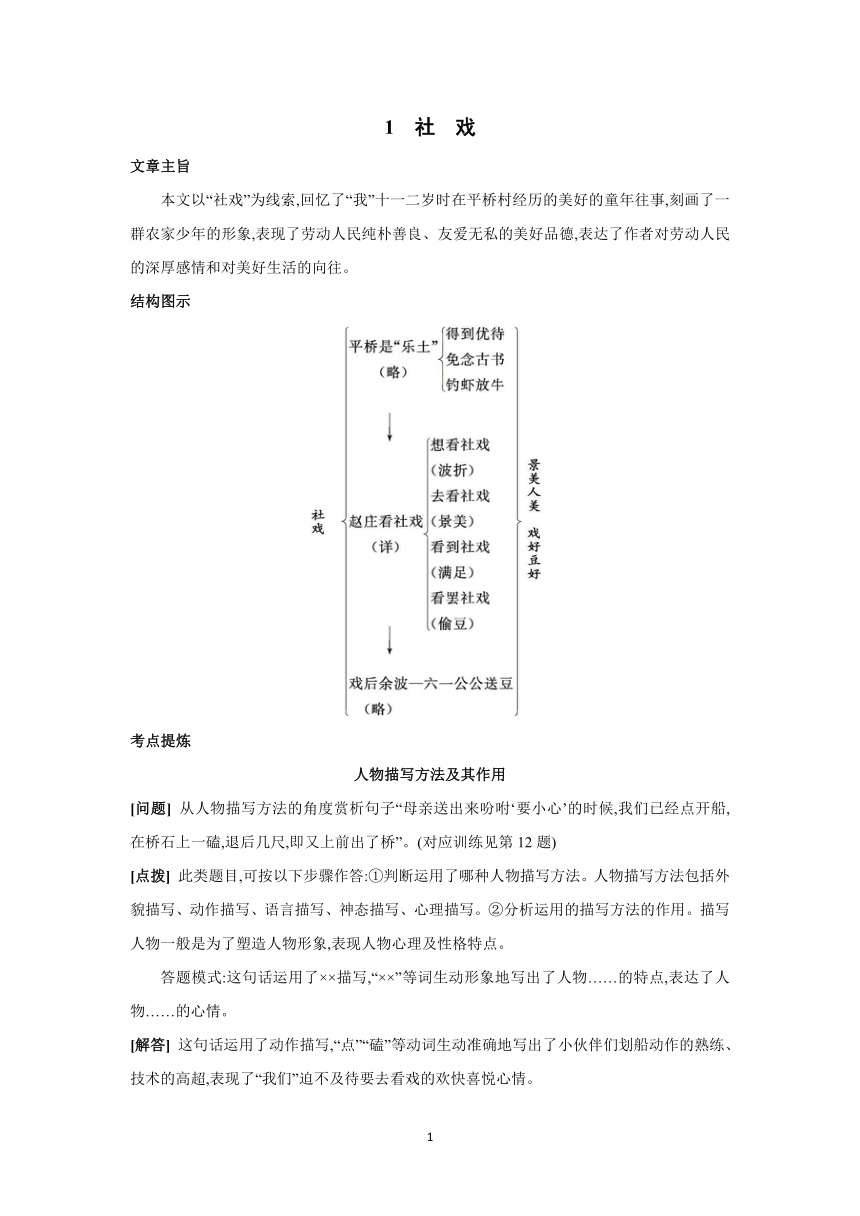

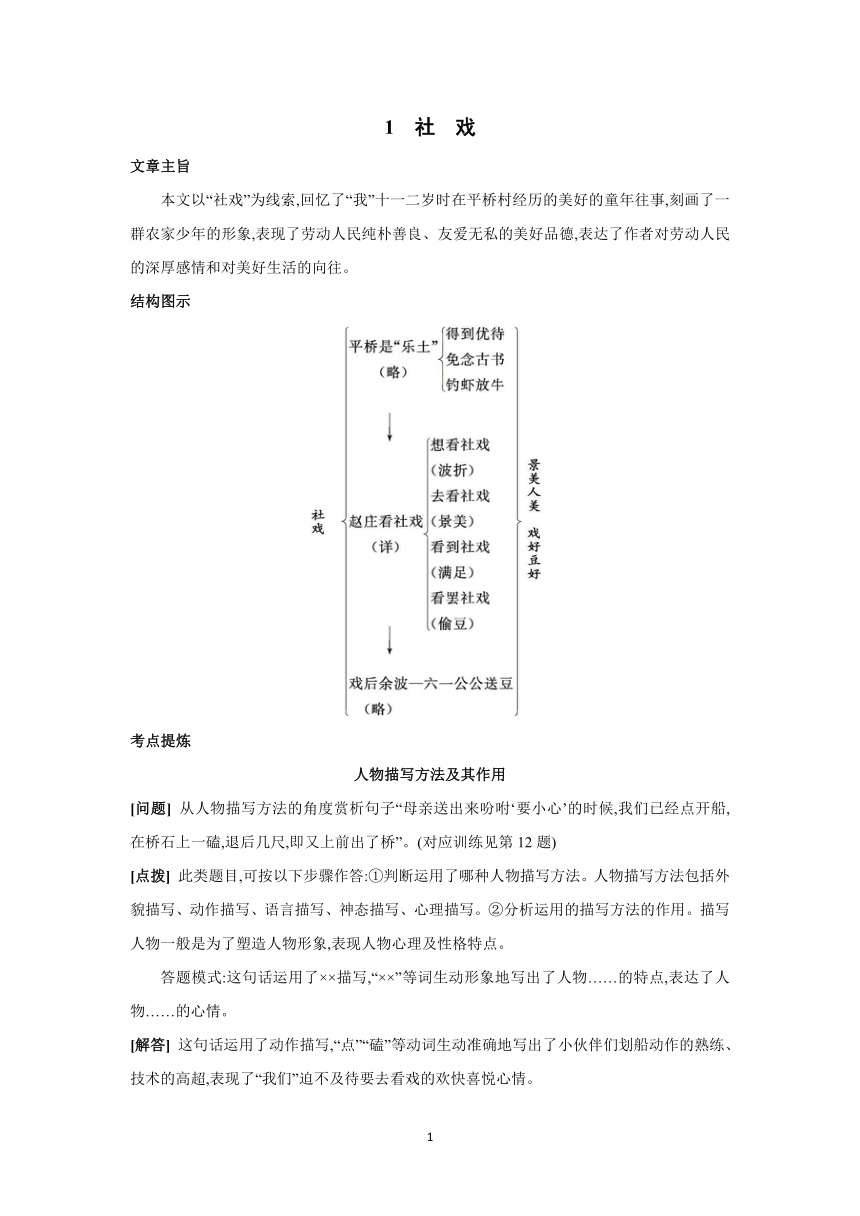

结构图示

考点提炼

人物描写方法及其作用

[问题] 从人物描写方法的角度赏析句子“母亲送出来吩咐‘要小心’的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥”。(对应训练见第12题)

[点拨] 此类题目,可按以下步骤作答:①判断运用了哪种人物描写方法。人物描写方法包括外貌描写、动作描写、语言描写、神态描写、心理描写。②分析运用的描写方法的作用。描写人物一般是为了塑造人物形象,表现人物心理及性格特点。

答题模式:这句话运用了××描写,“××”等词生动形象地写出了人物……的特点,表达了人物……的心情。

[解答] 这句话运用了动作描写,“点”“磕”等动词生动准确地写出了小伙伴们划船动作的熟练、技术的高超,表现了“我们”迫不及待要去看戏的欢快喜悦心情。

1.下列加点字的注音完全正确的一项是 ( )

A.撮合(cuō) 不惮(dàn) 潺潺(chán) 叉港(chà)

B.归省(shěng) 撺掇(cuān) 行辈(háng) 桕树(jiù)

C.凫水(fú) 舟楫(jí) 船舱(chānɡ) 磕打(kē)

D.棹船(diào) 家眷(juàn) 纠葛(ɡě) 竹篙(gāo)

2.下列词语书写完全正确的一项是 ( )

A.偏僻 絮叨 讫立 宽慰

B.嘲笑 聚拢 蹿出 弥散

C.朦胧 吩咐 船蓬 蕴藻

D.幽扬 踱步 皎洁 怠慢

3.依次填入下面语段横线处的关联词语,最恰当的一项是( )

双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。 大家议论之后,归结是不怕。他 骂,我们 要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树, 当面叫他“八癞子”。

A.然而 即使 也 况且

B.因而 如果 便 况且

C.然而 如果 便 而且

D.因而 即使 也 而且

4.(2021成都改编)下列语句中没有语病的一项是 ( )

A.承办全国大学生艺术展演活动,不仅成都展示了美育成果,还扩大了城市影响力。

B.5月22日10时40分,“祝融号”火星车安全到达火星表面,执行一系列巡视探测。

C.经过精心设计的大运会吉祥物“蓉宝”,外形憨态可掬,寓意丰富深刻,深受大家喜爱。

D.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品。

5.下列句子中标点符号运用正确的一项是 ( )

A.无论是谁,只要他发愤图强、持之以恒、充满正能量,就可以成为我们学习的榜样。

B.但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念《秩秩斯干幽幽南山》了。

C.“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”双喜在船头上忽而大声的说。

D.双喜看上去才十二、三岁,一副善良、热情的样子。

6.下列有关文学文化常识的表述有误的一项是 ( )

A.《社戏》选自《呐喊》。社,在绍兴指一种居住区域,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。

B.“江山社稷”中的“社”指土地神,“稷”指谷神。

C.课文中提到的“秩秩斯干幽幽南山”,语出《诗经·小雅·斯干》,意思是潺潺的山涧水,深远的南山。

D.京剧是国粹,其角色有生、旦、净、丑。其中,“生”指的是除净、丑以外的男性角色,“旦”是女性角色的统称,“净”俗称“小花脸”,“丑”俗称“大花脸”。

◆课内精读

阅读“我的很重的心忽而轻松了……于是赵庄便真在眼前了”,回答问题。

7.请为选文拟写一个四字标题。

8.作者从哪些感官角度描写了月夜行船时两岸的景物 有什么作用

9.赏析“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢”一句的表达效果。

◆课外阅读

阅读下文,回答问题。

看戏文,绍兴人的儿时记忆

张祖平

①虽然年味淡了,但是很多人还是喜欢过年。童年的春节,除了吃吃喝喝穿新衣外,还留下了看戏文的回忆。

②戏班子摇着水泥船远道而来,船上装满了刀枪剑戟各色道具。看戏瘾头大的老人,经常会去河埠头观望,看见戏班子的船,欣喜若狂。

③唱戏的钱是村民自筹的,数目不一,红榜公布。绍兴人称看戏为“看戏文”,这种戏其实是越剧,善男信女称之为“太平戏”,顾名思义,唱戏保太平,村民们有钱出钱,有力出力。

④戏台七八米见方,用粗大的毛竹、木板和帐篷布搭成。帐篷顶端呈锥形,悬挂一个扩音器,远处连接着一个大喇叭。从观众席上看,戏台右边是乐队,敲锣、打鼓、二胡、琵琶,还有一个叫不出名的乐器。说是乐器,其实是个打节奏的木头梆子,但就是这个不起眼的木头梆子,敲打的时候,就是戏文最精彩的时刻。

⑤戏文还没开演,早有人扛着长凳、方凳占据最佳席位。临近戏台的人家,更是喜出望外,在阳台上就能看戏。

⑥“砰,砰……”几声响彻云霄的爆竹声一起,戏文就开始了,锣鼓齐鸣。为了招揽观众,开场的时候台上还会抛撒馒头、花生等食物,台下一阵哄抢,热闹非凡。几个身手好的小孩哧溜哧溜地爬到了台上,但不一会儿,就被赶了下来。

⑦戏文大多是用嵊县话演唱,台上的各色人物到底在说什么,小孩子们是听不大懂的。从大人的口里,我们顶多知道穿龙袍的是皇帝,穿马甲的是小兵,还有就是扬鞭代表骑马。现在回忆起来,戏文的历史背景,大概是宋朝居多,包龙图当仁不让是主角。他的出场比皇帝还气派,小兵两人一组,刀对刀,枪对枪,噼里啪啦地演练几个回合。撤回幕后,包大人走着台步,摇摇晃晃地出场了,至于他为哪个受辱妇女申了冤,为哪个落难公子雪了耻,我们是不关心的。

⑧那个年代,别说智能手机,就是电视也是稀罕之物。因此,一场戏文能把村里大部分男女老少都吸引出来,附近村落的铁杆戏迷,消息也特别灵通,东奔西跑,不落一场。不过,我们这些小孩纯粹是凑热闹。唱戏文了,最开心的是孩子,台前台后乱窜,这可乐坏了卖零食的老头,有的拉着一箱汽水,有的扛着一扎糖葫芦……这些小贩迅速占领有利地形,或者跟在小孩子的屁股后面,谁都不想错过这个丰收的好日子。

⑨长达一个下午的戏文,也不知道咿咿呀呀地在唱些什么,也不知道戏台上那个拉二胡的累不累,那个敲锣的有没有打瞌睡。唯独不消停的就是一些小孩子,一会儿爬到台角,一会儿跑到台后,一会儿用水枪射台板缝里的后台演员,一会儿又跑到偏僻的角落推倒谁家的稻草堆。

演员们吃完晚饭,稍作休息后,继续开唱。晚上的戏台前更是人头攒动,戏台对面则是红烛高照,一个竹篷下,贴着各路神仙的牌位,香烟缭绕,不断有善男信女前来参拜,只是我们这些小孩子,全然没有大人虔诚的样子。

晚上的戏对大人来说更精彩,对于小孩子来说更无聊。到晚上十来点的时候,戏台上唱的往往是落难公子遭遇强盗后沿街乞讨的桥段,俗称“求乞”。台上的演员假戏真做,如泣如诉,把台下的大爷大娘感动得稀里哗啦,心甘情愿地把省吃俭用的十元、二十元甚至一百元“念佛铜钿”扔到了台上,而小孩子们,很多已经在父母的怀里睡着了。

一晃三十多年过去了,往日古朴的村落变成了整齐的安置房小区,一年到头,还有那么两三次有戏班子来光顾,只是盛况不再,有时候观众还没演员多。在电视机都不受宠的年代,去捧场的清一色的是老人,这种场景,可以用“门可罗雀”来形容。尽管人老珠黄、浓妆艳抹的演员唱得很卖力,但在观众逐一离去后,戏文也只能在晚上九点多早早收场了。

或许,去看戏的老人眼已花,耳已聋,他们看的不是戏,是寂寞……

10.阅读文章,理清文脉,在下面横线上依次填写相关内容。(2分)

①戏班子摇船而来→② →③戏文开演前和开始时的热闹场面→④

→⑤小孩子和大人看戏不同的乐趣所在→⑥如今看戏文的盛况不再

11.说说第①段在全文中的作用。(4分)

12.请从描写的角度赏析第⑨段画线句子的表达效果。(3分)★

一会儿爬到台角,一会儿跑到台后,一会儿用水枪射台板缝里的后台演员,一会儿又跑到偏僻的角落推倒谁家的稻草堆。

13.怎样理解文章结尾画线句 (4分)

或许,去看戏的老人眼已花,耳已聋,他们看的不是戏,是寂寞……

14.学完《社戏》后,班级要开展以“弘扬传统戏曲”为主题的综合性学习活动,请你参加并完成以下任务。

(1)活动中打算出一期以“戏曲”为主题的黑板报,请你拟写四个栏目名称。

(2)随着社会的快速发展,戏曲面临着传承的尴尬。为此,教育部积极推行“戏曲进校园”活动。下图为此次活动的宣传画,请你简要介绍画面内容及其内涵。

15.《社戏》一文中,景物描写细致传神。碧绿的豆麦田地,朦胧的月色,淡黑的连山,星点的渔火,孩子们的谈笑声,潺潺的流水声,悠扬的笛声,等等,写得有声有色,情景交融。请你模仿这种写法,写一个描写初春景色的片段。(150字左右)

答案

1 社 戏

1.[解析] A B项,“省”应读“xǐnɡ”;C项,“舱”应读“cānɡ”;D项,“棹”应读“zhào”,“葛”应读“ɡé”。

2.[解析] B A项,“讫立”应为“屹立”;C项,“船蓬”应为“船篷”;D项,“幽扬”应为“悠扬”。

3.C

4.[解析] C A项,语序不当,应把“成都”和“不仅”互换位置;B项,成分残缺,缺少宾语中心语,应在“巡视探测”后加上“任务”;D项,句式杂糅,可删去“的作者”或“的作品”。

5.[解析] C A项,“发愤图强”“持之以恒”“充满正能量”在句中都是谓语,它们之间应该用逗号;B项,书名号应改为双引号;D项,相邻的两个数字连用表示概数时,中间不加顿号,应删去“十二、三岁”中的顿号。

6.[解析] D “净”俗称“大花脸”,“丑”俗称“小花脸”。

7.示例:月夜行船

8.从视觉、嗅觉、听觉角度描写了两岸的景物。细腻的景物描写,渲染了轻松愉悦的氛围,烘托出“我”和小伙伴们去看社戏时的兴奋、喜悦之情。

9.这句话运用了比喻的修辞手法,将“淡黑的起伏的连山”比作“踊跃的铁的兽脊”,形象地写出了山连绵起伏的形态;“都远远地向船尾跑去了”把静物写活了,表现了行船速度之快;“但我却还以为船慢”表现了“我”迫切的心情。

10.[解析] 第②段写戏班子摇船而来;第④段介绍戏台布局与唱戏时用的乐器;第⑤⑥段介绍戏文开演前和开始时的热闹场面;第⑦段介绍戏文的主要内容;第⑧~段分别介绍小孩子和大人看戏时的乐趣所在;第段介绍如今看戏文的盛况不再。

[答案] ②戏台布局与唱戏时用的乐器 ④戏文的主要内容

11.[解析] 解答本题,首先分析第①段的内容,从“年味淡了”可知其暗含对比,与“年味浓”的童年时的春节形成对比。而童年过年时的年味,有一部分就源自看戏文,自然引出了下文对看戏文的叙写,同时也呼应了题目。

[答案] 内容上,写现在“年味淡了”,与童年时年味浓的春节形成对比;结构上,呼应题目,引出下文对童年看戏文的回忆。

12.这句话运用了动作描写,通过“爬”“跑”“射”“推倒”等动词,生动形象地写出了孩子们在看戏文时的活动,表现了孩子们的顽皮。

13.[解析] 老人们明明在台下看戏,为何作者说他们看的不是戏 唱戏是热闹的,为何作者说他们看的是“寂寞” 结合“老人眼已花,耳已聋”及全文对儿时大人们看戏的回忆,可知这两个问题的答案。

[答案] 老人眼已花,耳已聋,戏台上在演什么、唱什么,其实他们已经不太能看清听清了,所以说他们“看的不是戏”;看戏的人已经老去,他们在生活中容易感觉到落寞,通过看戏,可以回味当年的热闹与活力,感慨如今的时光飞逝,物是人非,所以说他们看的是“寂寞”。

14.(1)示例:①戏曲知识 ②戏曲类别 ③戏曲趣谈 ④戏曲人生

(2)[解析] 本题考查对宣传画画面内容及其内涵的描述。该宣传画主要由文字和图画两部分构成,汉字“戏”点明了主题,图画是一系列京剧脸谱。据此介绍即可。

[答案] (示例)画面内容:这幅宣传画左上部分是一个楷体的书法字“戏”和“中国戏曲”的中英文,右下部分是各式各样的京剧脸谱。“戏”字及“中国戏曲”的中英文等鲜明地点出宣传画的主题,各式的脸谱展现了戏曲舞台上性格多样的人物形象,让我们仿佛看到精彩纷呈的戏曲舞台。

15.示例:走在家乡的田间地头,松软的泥土散发着清香,蛰伏一冬被春风唤醒的麦苗也变得精神焕发,展现出一派蓬勃盎然的生机。看吧,蜿蜒的河流,碧波粼粼,渔舟轻轻划过,那鱼鹰在渔父手中竹篙的触碰下,倏忽由水面钻入水底。河畔的春柳,随风婆娑起舞。园子里,桃花漫霞,梨树飞雪。目光上移,燕语呢喃,彩蝶翩跹,半空中的风筝高飞,孩子们甜脆的笑声沿着风筝线直上云霄,回荡在浩渺九天之间。

(

6

)

文章主旨

本文以“社戏”为线索,回忆了“我”十一二岁时在平桥村经历的美好的童年往事,刻画了一群农家少年的形象,表现了劳动人民纯朴善良、友爱无私的美好品德,表达了作者对劳动人民的深厚感情和对美好生活的向往。

结构图示

考点提炼

人物描写方法及其作用

[问题] 从人物描写方法的角度赏析句子“母亲送出来吩咐‘要小心’的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥”。(对应训练见第12题)

[点拨] 此类题目,可按以下步骤作答:①判断运用了哪种人物描写方法。人物描写方法包括外貌描写、动作描写、语言描写、神态描写、心理描写。②分析运用的描写方法的作用。描写人物一般是为了塑造人物形象,表现人物心理及性格特点。

答题模式:这句话运用了××描写,“××”等词生动形象地写出了人物……的特点,表达了人物……的心情。

[解答] 这句话运用了动作描写,“点”“磕”等动词生动准确地写出了小伙伴们划船动作的熟练、技术的高超,表现了“我们”迫不及待要去看戏的欢快喜悦心情。

1.下列加点字的注音完全正确的一项是 ( )

A.撮合(cuō) 不惮(dàn) 潺潺(chán) 叉港(chà)

B.归省(shěng) 撺掇(cuān) 行辈(háng) 桕树(jiù)

C.凫水(fú) 舟楫(jí) 船舱(chānɡ) 磕打(kē)

D.棹船(diào) 家眷(juàn) 纠葛(ɡě) 竹篙(gāo)

2.下列词语书写完全正确的一项是 ( )

A.偏僻 絮叨 讫立 宽慰

B.嘲笑 聚拢 蹿出 弥散

C.朦胧 吩咐 船蓬 蕴藻

D.幽扬 踱步 皎洁 怠慢

3.依次填入下面语段横线处的关联词语,最恰当的一项是( )

双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。 大家议论之后,归结是不怕。他 骂,我们 要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树, 当面叫他“八癞子”。

A.然而 即使 也 况且

B.因而 如果 便 况且

C.然而 如果 便 而且

D.因而 即使 也 而且

4.(2021成都改编)下列语句中没有语病的一项是 ( )

A.承办全国大学生艺术展演活动,不仅成都展示了美育成果,还扩大了城市影响力。

B.5月22日10时40分,“祝融号”火星车安全到达火星表面,执行一系列巡视探测。

C.经过精心设计的大运会吉祥物“蓉宝”,外形憨态可掬,寓意丰富深刻,深受大家喜爱。

D.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品。

5.下列句子中标点符号运用正确的一项是 ( )

A.无论是谁,只要他发愤图强、持之以恒、充满正能量,就可以成为我们学习的榜样。

B.但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念《秩秩斯干幽幽南山》了。

C.“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”双喜在船头上忽而大声的说。

D.双喜看上去才十二、三岁,一副善良、热情的样子。

6.下列有关文学文化常识的表述有误的一项是 ( )

A.《社戏》选自《呐喊》。社,在绍兴指一种居住区域,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。

B.“江山社稷”中的“社”指土地神,“稷”指谷神。

C.课文中提到的“秩秩斯干幽幽南山”,语出《诗经·小雅·斯干》,意思是潺潺的山涧水,深远的南山。

D.京剧是国粹,其角色有生、旦、净、丑。其中,“生”指的是除净、丑以外的男性角色,“旦”是女性角色的统称,“净”俗称“小花脸”,“丑”俗称“大花脸”。

◆课内精读

阅读“我的很重的心忽而轻松了……于是赵庄便真在眼前了”,回答问题。

7.请为选文拟写一个四字标题。

8.作者从哪些感官角度描写了月夜行船时两岸的景物 有什么作用

9.赏析“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢”一句的表达效果。

◆课外阅读

阅读下文,回答问题。

看戏文,绍兴人的儿时记忆

张祖平

①虽然年味淡了,但是很多人还是喜欢过年。童年的春节,除了吃吃喝喝穿新衣外,还留下了看戏文的回忆。

②戏班子摇着水泥船远道而来,船上装满了刀枪剑戟各色道具。看戏瘾头大的老人,经常会去河埠头观望,看见戏班子的船,欣喜若狂。

③唱戏的钱是村民自筹的,数目不一,红榜公布。绍兴人称看戏为“看戏文”,这种戏其实是越剧,善男信女称之为“太平戏”,顾名思义,唱戏保太平,村民们有钱出钱,有力出力。

④戏台七八米见方,用粗大的毛竹、木板和帐篷布搭成。帐篷顶端呈锥形,悬挂一个扩音器,远处连接着一个大喇叭。从观众席上看,戏台右边是乐队,敲锣、打鼓、二胡、琵琶,还有一个叫不出名的乐器。说是乐器,其实是个打节奏的木头梆子,但就是这个不起眼的木头梆子,敲打的时候,就是戏文最精彩的时刻。

⑤戏文还没开演,早有人扛着长凳、方凳占据最佳席位。临近戏台的人家,更是喜出望外,在阳台上就能看戏。

⑥“砰,砰……”几声响彻云霄的爆竹声一起,戏文就开始了,锣鼓齐鸣。为了招揽观众,开场的时候台上还会抛撒馒头、花生等食物,台下一阵哄抢,热闹非凡。几个身手好的小孩哧溜哧溜地爬到了台上,但不一会儿,就被赶了下来。

⑦戏文大多是用嵊县话演唱,台上的各色人物到底在说什么,小孩子们是听不大懂的。从大人的口里,我们顶多知道穿龙袍的是皇帝,穿马甲的是小兵,还有就是扬鞭代表骑马。现在回忆起来,戏文的历史背景,大概是宋朝居多,包龙图当仁不让是主角。他的出场比皇帝还气派,小兵两人一组,刀对刀,枪对枪,噼里啪啦地演练几个回合。撤回幕后,包大人走着台步,摇摇晃晃地出场了,至于他为哪个受辱妇女申了冤,为哪个落难公子雪了耻,我们是不关心的。

⑧那个年代,别说智能手机,就是电视也是稀罕之物。因此,一场戏文能把村里大部分男女老少都吸引出来,附近村落的铁杆戏迷,消息也特别灵通,东奔西跑,不落一场。不过,我们这些小孩纯粹是凑热闹。唱戏文了,最开心的是孩子,台前台后乱窜,这可乐坏了卖零食的老头,有的拉着一箱汽水,有的扛着一扎糖葫芦……这些小贩迅速占领有利地形,或者跟在小孩子的屁股后面,谁都不想错过这个丰收的好日子。

⑨长达一个下午的戏文,也不知道咿咿呀呀地在唱些什么,也不知道戏台上那个拉二胡的累不累,那个敲锣的有没有打瞌睡。唯独不消停的就是一些小孩子,一会儿爬到台角,一会儿跑到台后,一会儿用水枪射台板缝里的后台演员,一会儿又跑到偏僻的角落推倒谁家的稻草堆。

演员们吃完晚饭,稍作休息后,继续开唱。晚上的戏台前更是人头攒动,戏台对面则是红烛高照,一个竹篷下,贴着各路神仙的牌位,香烟缭绕,不断有善男信女前来参拜,只是我们这些小孩子,全然没有大人虔诚的样子。

晚上的戏对大人来说更精彩,对于小孩子来说更无聊。到晚上十来点的时候,戏台上唱的往往是落难公子遭遇强盗后沿街乞讨的桥段,俗称“求乞”。台上的演员假戏真做,如泣如诉,把台下的大爷大娘感动得稀里哗啦,心甘情愿地把省吃俭用的十元、二十元甚至一百元“念佛铜钿”扔到了台上,而小孩子们,很多已经在父母的怀里睡着了。

一晃三十多年过去了,往日古朴的村落变成了整齐的安置房小区,一年到头,还有那么两三次有戏班子来光顾,只是盛况不再,有时候观众还没演员多。在电视机都不受宠的年代,去捧场的清一色的是老人,这种场景,可以用“门可罗雀”来形容。尽管人老珠黄、浓妆艳抹的演员唱得很卖力,但在观众逐一离去后,戏文也只能在晚上九点多早早收场了。

或许,去看戏的老人眼已花,耳已聋,他们看的不是戏,是寂寞……

10.阅读文章,理清文脉,在下面横线上依次填写相关内容。(2分)

①戏班子摇船而来→② →③戏文开演前和开始时的热闹场面→④

→⑤小孩子和大人看戏不同的乐趣所在→⑥如今看戏文的盛况不再

11.说说第①段在全文中的作用。(4分)

12.请从描写的角度赏析第⑨段画线句子的表达效果。(3分)★

一会儿爬到台角,一会儿跑到台后,一会儿用水枪射台板缝里的后台演员,一会儿又跑到偏僻的角落推倒谁家的稻草堆。

13.怎样理解文章结尾画线句 (4分)

或许,去看戏的老人眼已花,耳已聋,他们看的不是戏,是寂寞……

14.学完《社戏》后,班级要开展以“弘扬传统戏曲”为主题的综合性学习活动,请你参加并完成以下任务。

(1)活动中打算出一期以“戏曲”为主题的黑板报,请你拟写四个栏目名称。

(2)随着社会的快速发展,戏曲面临着传承的尴尬。为此,教育部积极推行“戏曲进校园”活动。下图为此次活动的宣传画,请你简要介绍画面内容及其内涵。

15.《社戏》一文中,景物描写细致传神。碧绿的豆麦田地,朦胧的月色,淡黑的连山,星点的渔火,孩子们的谈笑声,潺潺的流水声,悠扬的笛声,等等,写得有声有色,情景交融。请你模仿这种写法,写一个描写初春景色的片段。(150字左右)

答案

1 社 戏

1.[解析] A B项,“省”应读“xǐnɡ”;C项,“舱”应读“cānɡ”;D项,“棹”应读“zhào”,“葛”应读“ɡé”。

2.[解析] B A项,“讫立”应为“屹立”;C项,“船蓬”应为“船篷”;D项,“幽扬”应为“悠扬”。

3.C

4.[解析] C A项,语序不当,应把“成都”和“不仅”互换位置;B项,成分残缺,缺少宾语中心语,应在“巡视探测”后加上“任务”;D项,句式杂糅,可删去“的作者”或“的作品”。

5.[解析] C A项,“发愤图强”“持之以恒”“充满正能量”在句中都是谓语,它们之间应该用逗号;B项,书名号应改为双引号;D项,相邻的两个数字连用表示概数时,中间不加顿号,应删去“十二、三岁”中的顿号。

6.[解析] D “净”俗称“大花脸”,“丑”俗称“小花脸”。

7.示例:月夜行船

8.从视觉、嗅觉、听觉角度描写了两岸的景物。细腻的景物描写,渲染了轻松愉悦的氛围,烘托出“我”和小伙伴们去看社戏时的兴奋、喜悦之情。

9.这句话运用了比喻的修辞手法,将“淡黑的起伏的连山”比作“踊跃的铁的兽脊”,形象地写出了山连绵起伏的形态;“都远远地向船尾跑去了”把静物写活了,表现了行船速度之快;“但我却还以为船慢”表现了“我”迫切的心情。

10.[解析] 第②段写戏班子摇船而来;第④段介绍戏台布局与唱戏时用的乐器;第⑤⑥段介绍戏文开演前和开始时的热闹场面;第⑦段介绍戏文的主要内容;第⑧~段分别介绍小孩子和大人看戏时的乐趣所在;第段介绍如今看戏文的盛况不再。

[答案] ②戏台布局与唱戏时用的乐器 ④戏文的主要内容

11.[解析] 解答本题,首先分析第①段的内容,从“年味淡了”可知其暗含对比,与“年味浓”的童年时的春节形成对比。而童年过年时的年味,有一部分就源自看戏文,自然引出了下文对看戏文的叙写,同时也呼应了题目。

[答案] 内容上,写现在“年味淡了”,与童年时年味浓的春节形成对比;结构上,呼应题目,引出下文对童年看戏文的回忆。

12.这句话运用了动作描写,通过“爬”“跑”“射”“推倒”等动词,生动形象地写出了孩子们在看戏文时的活动,表现了孩子们的顽皮。

13.[解析] 老人们明明在台下看戏,为何作者说他们看的不是戏 唱戏是热闹的,为何作者说他们看的是“寂寞” 结合“老人眼已花,耳已聋”及全文对儿时大人们看戏的回忆,可知这两个问题的答案。

[答案] 老人眼已花,耳已聋,戏台上在演什么、唱什么,其实他们已经不太能看清听清了,所以说他们“看的不是戏”;看戏的人已经老去,他们在生活中容易感觉到落寞,通过看戏,可以回味当年的热闹与活力,感慨如今的时光飞逝,物是人非,所以说他们看的是“寂寞”。

14.(1)示例:①戏曲知识 ②戏曲类别 ③戏曲趣谈 ④戏曲人生

(2)[解析] 本题考查对宣传画画面内容及其内涵的描述。该宣传画主要由文字和图画两部分构成,汉字“戏”点明了主题,图画是一系列京剧脸谱。据此介绍即可。

[答案] (示例)画面内容:这幅宣传画左上部分是一个楷体的书法字“戏”和“中国戏曲”的中英文,右下部分是各式各样的京剧脸谱。“戏”字及“中国戏曲”的中英文等鲜明地点出宣传画的主题,各式的脸谱展现了戏曲舞台上性格多样的人物形象,让我们仿佛看到精彩纷呈的戏曲舞台。

15.示例:走在家乡的田间地头,松软的泥土散发着清香,蛰伏一冬被春风唤醒的麦苗也变得精神焕发,展现出一派蓬勃盎然的生机。看吧,蜿蜒的河流,碧波粼粼,渔舟轻轻划过,那鱼鹰在渔父手中竹篙的触碰下,倏忽由水面钻入水底。河畔的春柳,随风婆娑起舞。园子里,桃花漫霞,梨树飞雪。目光上移,燕语呢喃,彩蝶翩跹,半空中的风筝高飞,孩子们甜脆的笑声沿着风筝线直上云霄,回荡在浩渺九天之间。

(

6

)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读