2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册7.《包身工》教案

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册7.《包身工》教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-23 22:36:32 | ||

图片预览

文档简介

包身工

夏衍

教学目标

1.通过包身工日常生活的三个特写镜头了解包身工的悲惨生活。

2.学习点面结合的方法叙事写人。

3.通过解说词,了解包身工的涵义和包身工制度,通过把握文章的时代意义和人文内涵,开拓学生思维,引导学生关注社会,关心时事,培养起学生的社会责任和人权意识。

【教学重点】

1.把握课文描写包身工一天的悲惨生活的三个特写镜头。

2.探究作者在描写包身工的群体生活时是如何做到点面结合的。

【教学难点】

点面结合。

一、导入

新闻性和艺术性完美结合

我觉得我的作品中只有《包身工》可以留下来。——夏衍

真正的经典经得起时间的考验,是不会随时间而褪色的。

《包身工》经典,在于它体现了报告文学新闻性和文学性完美结合。

你认为文中有哪些震撼人心的地方,让你印象深刻?

了解夏衍

夏衍在中国现代化电影史上起到过十分重要的作用,在上世纪30年代中,夏衍进入了文艺领域中,创作了大量的戏剧与电影,成为了中国电影界的先锋人物,其代表作有《憩园》、《上海二十四小时》、《春蚕》、《狂流》等等。

夏衍的文学作品创作极大的受到了电影创作艺术的影响,特别是在《包身工》一文中应用了大量的影视剧创作手法、特写镜头等。这些特写镜头有机结合起来呈现出了包身工的悲惨生活。从这种镜头的呈现中,通过点面结合,让我们可以窥视到包身工的悲惨生活。除此以外,夏衍还在特写镜头上增加了解说词,让读者明白这一制度形成的原因,展现除了当时社会的悲哀。

二、导读

报告文学要求素材真实可信,力避虚构和夸张。正如夏衍所说:这是一篇“报告文学”,不是一篇小说,所以我写的时候力求真实,一点也没有虚构和夸张。她们的劳动强度,她们的劳动条件,当时的工资制度,我都尽可能地作了实事求是的调查。因此,在今天的工人同志们看来似乎是不能相信的一切,在当时却是铁一般的事实。——从《包身工》所引起的回忆

1.为了解真实历史,请你详细记录下包身工一天的生活,并结合调查内容整理相关的背景资料,完成以下两个表格。

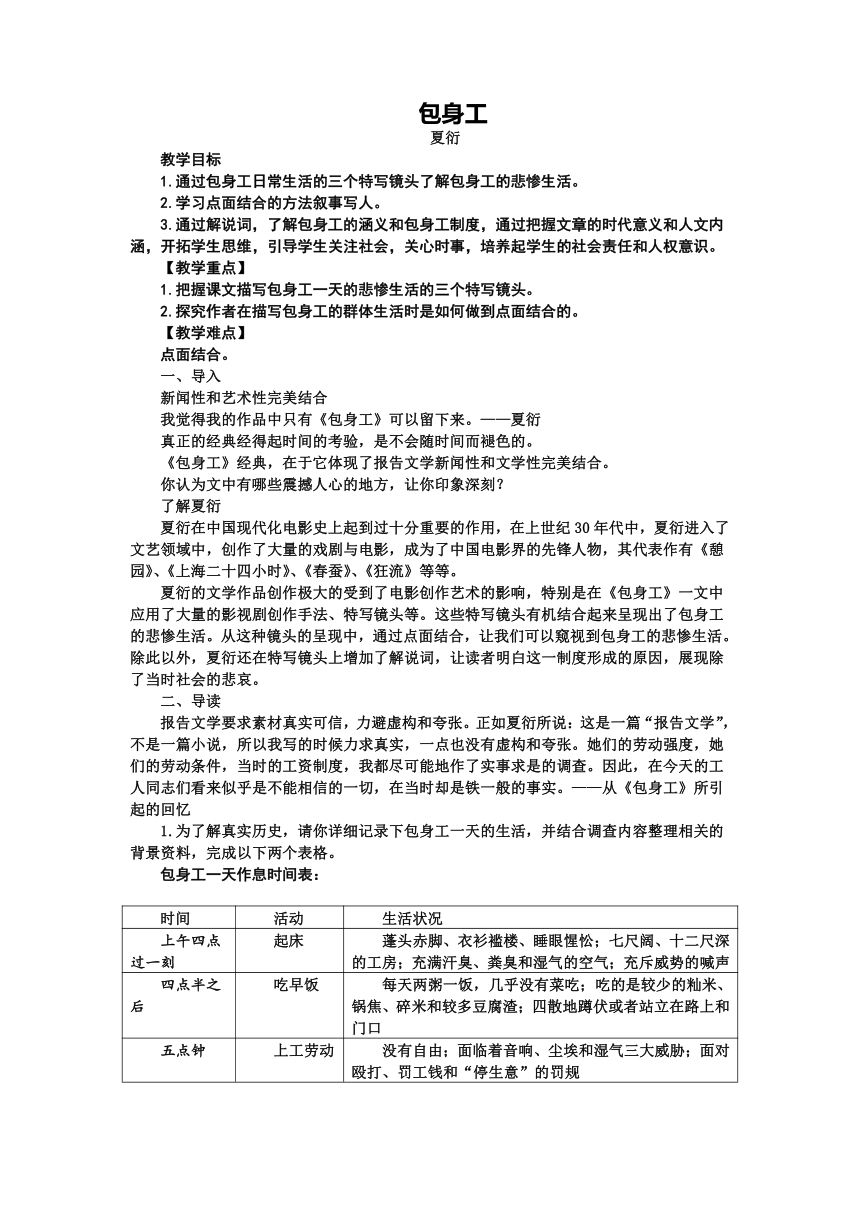

包身工一天作息时间表:

时间 活动 生活状况

上午四点过一刻 起床 蓬头赤脚、衣衫褴楼、睡眼惺忪;七尺阔、十二尺深的工房;充满汗臭、粪臭和湿气的空气;充斥威势的喊声

四点半之后 吃早饭 每天两粥一饭,几乎没有菜吃;吃的是较少的籼米、锅焦、碎米和较多豆腐渣;四散地蹲伏或者站立在路上和门口

五点钟 上工劳动 没有自由;面临着音响、尘埃和湿气三大威胁;面对殴打、罚工钱和“停生意”的罚规

【小结】文章思路清晰,整体上沿着包身工一天的作息时间进行。通过对包身工住宿、饮食和劳动三个场面的描写,全方位地展现出包身工的悲惨生活。

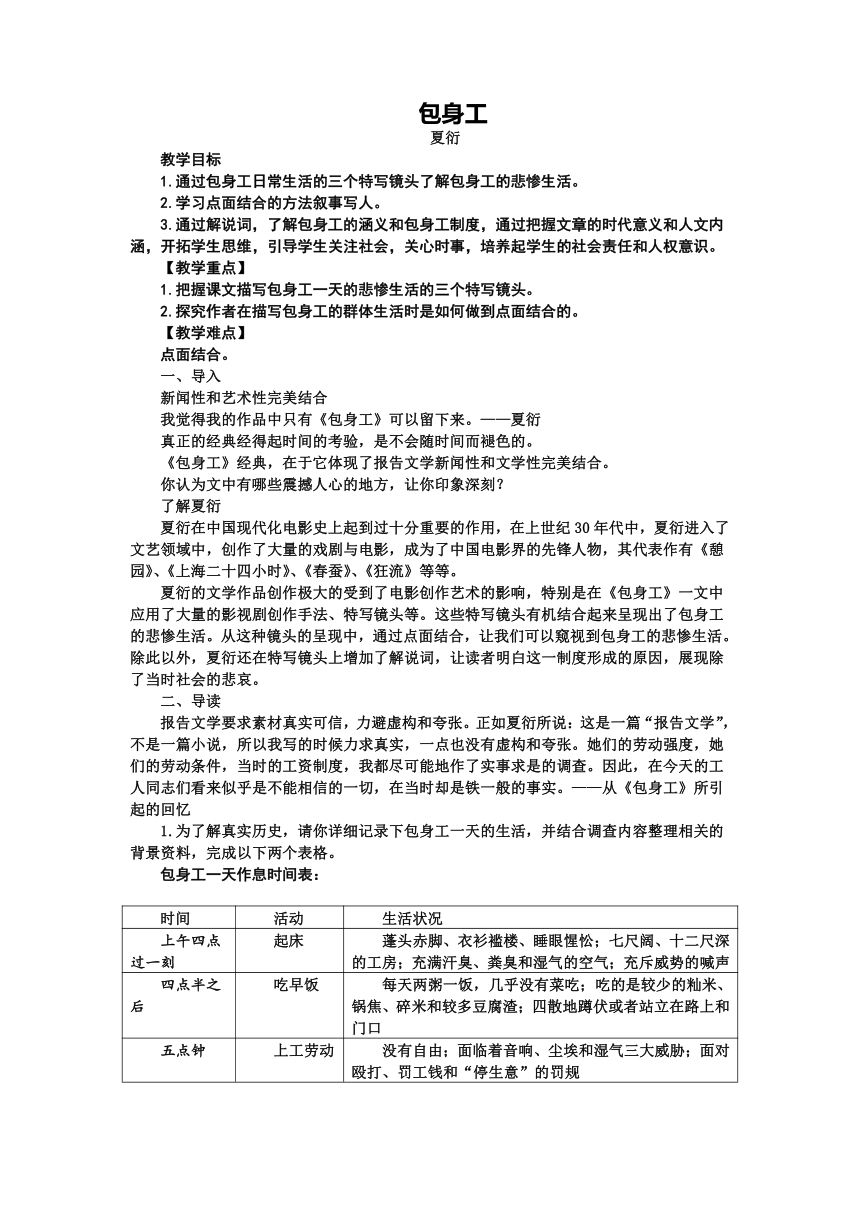

与包身工相关的背景资料

包身工的来历 乡下或灾荒区域的女孩

招揽包身工的手段 哄骗她们的父母签下“包身契”

包身工制度产生的原因 1.因日军的侵略,农村破产,这些女孩子生活困苦不得不出去谋生2.“带工”老板为了从中渔利极力促成

东洋纱厂大量使用包身工的原因 可靠、安全、廉价,获得巨大的利益,纱厂数量急速增加

包身工的命运结局 能够做满三年期限的不到三分之二;衰弱到不能走路还要工作直到死亡

【小结】文章的三处背景介绍。第一处写包身工来历,说明中国农村经济的破产,点明包身工制度产生和发展的条件:第二处分析包身工制度的原因,揭露帝国主义与封建势力对包身工的奴役和剥削:正是在第二处的基础上,才有第三处对于出入厂凭证来历的介绍,以及东洋厂“飞跃地庞大”起来的许多具体数字等,这样的穿插,使得文章既展现生活现象,又揭示社会本质。

2.通过以上调查和资料整理,你认为造成包身工制度的社会根源是什么?

作者以铁的事实、精确的数据,真实地描述了包身工的苦难生活,读者透过一幅幅悲惨的画面能够发现,包身工制度的出现不是偶然的,它是在半封建半殖民地社会的温床上,受到国民党政府“特殊优惠”的保护,伴随着中国农村经济衰败生长出来的一颗毒瘤。

【总结】

一方面理出了“包身工的一天”这样一条主线,清晰地记录了事情的真相,让人把握包身工的状况:

另一方面又在其中穿插着对包身工制度的分析和批判。将事实描述和制度分析交相进行,符合报告文学记事为主的要求,体现了报告文学新闻性的特点:真实、有逻辑性。我们了解到,文学是历史的侧面,往往从文学中能够看到最生动的历史真相,好的文学作品能真正触及社会的灵魂。

3.本文是一篇震撼人心的报告文学,文章渗透着作者哪几方面的感情?

①对包身工及其家庭的深切同情。全篇文字,都渗透着作者的这种感情,从描写她们的住、食、工作,到她们有病不能休息、累死方能停息的悲惨命运,无不表现出作者对她们深深的同情。

②对帝国主义资本家、带工老板及其帮凶的憎恨。在文中,作者除了通过正面的言行描写来刻画他们的贪婪、冷酷、毫无人性的嘴脸外,还用了很多反语来对他们进行抨击和鞭笞。

③除上述两种感情以外,还有一种复杂的悲哀之情。既有对包身工及其家庭的不幸的悲哀,也有对包身工与外头人、包身工之间关系冷漠的悲哀,还有对整个民族的悲哀。

4.读文章35段,概括包身工的遭遇,体会作者的情感?

“两粥一饭”:恶劣的饮食

“十二小时工作”:长时间的劳动

“劳动强化”:沉重的工作

“工房和老板家庭的义务服役”:经济剥削

“猪一般的生活”:生活条件恶劣

“泥土一般地被践踏”:受压迫的惨重

作者先从六个方面总结了包身工的悲惨遭遇,通过反复、排比等修辞手法,概述了包身工一天的工作情况,形象地说明了包身工苦役般的繁重劳动,同时也表达了作者对这种罪恶制度的愤慨和对包身工寄予的关切与同情,作者的情感灌注在字里行间。

三、赏析

夏衍的《包身工》是一篇报告文学,但读完后分明感觉就像看了一部纪录片一样触动人心。主要是因为《包身工》用文学笔法报道真实事件,他运用了小说、散文乃至戏剧、电影一些富有表现力的艺术手法,使其具有了文学的形象性、生动性和强烈的艺术感染力。

请结合必修上册《学写文学短评》相关内容,深入阅读课文,就你最有感触的文学笔法,写一段文学短评(至少100字)。

【提示】可从典型形象塑造、细节描写和场景描绘、行文手法、语言特色等角度思考。

1.典型形象的塑造。

突出人的主体地位,着重描写、刻画富有一定典型意义的人物。作者着重刻画了芦柴棒、小福子和不知姓名的小姑娘这三个人物,极大地增强了作品的文学性。特别是通过对芦柴棒烧火做饭、被逼带病出工及下工搜身的三次细腻的描写:

第一次:手脚瘦得像芦棒梗一样,于是大家就拿“芦柴棒”当做了她的名字。

第二次:真的挣扎不起来了,她很见机地将身体慢慢地移到屋子的角上,缩做一团,尽可能地不占地方。一手抓住了头发,狠命地往上一摔,芦柴棒手脚着地,很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼。一脚踢在她的腿上,照例第二、第三脚是不会少的…顺手夺过一盆另一个包身工正在揩桌子的冷水,迎头泼在芦柴棒的头上。…芦柴棒遭了这意外的一泼,反射似的跳起身来。

第三次:她的身体实在太可怕了,放工的时候,厂门口的“抄身婆”(抄查女工身体的女人)也不愿意用手去接触她的身体:“让她揩点油吧?骷髅一样,摸着她的骨头会做恶梦!”

【赏析】

芦柴棒是众多包身工中的一个典型人物。作者着力刻画了她的“瘦”和受压迫下的本能的动作。作者虽然只写的是一个芦柴棒,但读者看到的却是成百上千个芦柴棒。芦柴棒遭遇毒打、受折磨的情景,是包身工经常受到的虐待和污辱的缩影,老板要芦柴棒“做到死”,也是每一个包身工最终都不可逃脱的厄运。通过“芦柴棒”的悲惨遭遇的描述,具体而深入地反映了包身工被压榨、被摧残的悲惨的命运。

2.人物刻画和场景的描写。

作者善于选择富有特色的典型的生活片段和细节,作特写镜头式的具体描绘,增强了作品的可视性和可感性。

作品开始写包身工喝粥的场景:楼下的那些席子、破被之类收拾掉之后,晚上倒挂在墙壁上的两张板桌放下来了。几十碗,一把竹筷,胡乱地放在桌上,轮值烧稀饭的就将一洋铅桶浆糊一般的薄粥放在板桌中她们一窝蜂地抢一般地盛了一碗,歪着头用舌舔着淋漓在碗边外的粥汁,就四散地蹲伏或者站立在路上和门口。洋铅桶空了,轮不到盛第一碗的人们还捧着一只空碗,于是老板娘拿起铅桶到锅子里去舌下锅焦、残粥,再到自来水龙头边去冲一些清水,用她那双才在梳头的油手搅拌一下,气烘烘地放在这些廉价的、不需要更多维持费的“机器”们面前。

【赏析】这些描写准确,细致入微。从放下挂在墙上的桌、一窝蜂地抢粥、到粥不够、老板娘自来水冲拌粥桶等细节,淋漓尽致地表明:这些廉价的“机器”们正过着道道地地的猪一般生活。包身工是一个群体,描写她们的生活,必须要通过这样一个整体的描写,才能得到全面的表现。

3.作者在描写包身工生活时成功用了怎样的手法?试简要分析。

运用了“点面结合”的手法。

①“面”上的描写,主要是人物的群体描写。本文写包身工起床、吃粥、像鸡鸭一般地走进工厂,在工厂忍受各种威胁的情景,都是先做一下概括性的叙述。比如清早起床、吃早饭、上工的场景,作者并没有具体刻画哪一个人物,而是一个群体,描写她们的生活,必须通过整体速写才能得到全面的表现。

②“点”上的描写,主要是选取了一些典型人物和典型比如文中提到三次的“芦柴棒”。 “芦柴棒”是众多包身工中的一个典型人物。虽然只写了一个“芦柴棒”,但读者看到的却是成百上千个“芦柴棒”。文章通过对“芦柴棒”悲惨遭遇的描述,具体而深入地反映了包身工被压榨、被摧残的悲惨命运。

“点面结合”准确而深刻地再现包身工制度的黑暗、残酷。

4.运用多种表现方法,创造主客观浑然一体的艺术境界。

夏衍的作品把叙述、描写、议论、抒情多种表现方法熔于一炉,交错运用,并焊接得天衣无缝,恰到好处。在表达上,运用对比、比喻、反语、排比等修辞手法。

(1)“芦柴棒”运用什么修辞手法?作者为什么特意写到“芦柴棒”? 文中几次提到“芦柴棒”?

【赏析】“芦柴棒”运用借代,以身体特征代指人。特意写到“芦柴棒”,因为这一具体形象可以让人想到一群幼小、瘦弱、无人知道姓名的包身工,起到以点带面,深刻地表现主题的作用。

(2)在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实地服役的16世纪封建制度下的奴隶!

【赏析】这是作者对包身工制度的控诉,运用了排比的修辞方法,以排山倒海的气势指斥包身工制度的罪恶。后一句中,“20世纪的烂熟了的技术、机械、体制”代表了人类技术文明的进步,这同“16世纪封建制度下的奴隶”形成巨大反差,两种事物结合在包身工身上,揭露了包身工遭受的压迫之深。

【总结】

夏衍的笔像是一把锋利的手术刀,解剖那个时代的“脓疮”,对那个社会进行“刮骨疗毒”,他要告诉世人那里的世界究竟是怎样的世界,是怎样的真相,进而呼唤善良的人起来抗争。夏衍凭借强烈的社会责任感和悲悯情怀,在黑暗中探索光明。他告诉我们,苦难,是新生,也是希望!

四、延伸

1.观照现实,思考中国革命意义。

夏衍告诉我们:工人给资本家当牛马、当虫豸的时代,已经一去不复返了,可是我们得记住,要赶走帝国主义,要推翻这个人吃人的社会制度,我们的先人曾付出了无数的生命、血汗和眼泪。幸福,不是无代价可以得来的。为了今天的幸福,为了更幸福的将来,爱党、爱社会主义,为社会主义──共产主义的新中国贡献出自己的力量,应该是我们青年一代的责任。——从《包身工》所引起的回忆先人曾付出了无数的生命、血汗和眼泪。幸福,不是无代价可以得来的。她们所处的旧时代没有光,没有热,没有温情,没有希望,没有法律,没有人道。而我们却拥有这些。为什么?这就是中国革命的意义。我们生逢一个伟大的时代,共享汗水浇灌下的幸福,我们都是追梦人, 我们要珍惜、不辜负这个时代。

2.阅读下面的文字,完成1~3题。

历史的选择总是残酷而又无情的。几年前,《包身工》退出了中学课本的原因是因其“年代过于久远”“不能与时俱进”导致的。在《包身工》被删除后的很长一段时间里,( )。特别是在当下社会出现了山西冷血无良黑砖窑经营者、辽宁盘锦农民工遭非人虐待、富士康“十二跳”惨剧等种种________的事件。然而这些事件的发生并不是因为黑企业老板有着________的权力致使工人在生死边缘徘徊挣扎,而是老板和工人之间缺少了人间的那种________,只靠赤裸裸的金钱来维系彼此的关系。以上种种事件的发生使得“包身工”这个词再一次让世人思考到它的新旧内涵,也使得《包身工》再一次在中学教材中“复活”。

代表了一个时代的经典作品,凝固着岁月和人们的记忆,是不会淡出每一个有思想、有忧患意识的人的________的。《包身工》的文学价值并不是依靠入选教科书来彰显的,文学有自己固有的价值,其价值绝对不会因为其入选或撤出而受到质疑。一个民族的经典文化是促进社会进步、塑造民族灵魂、纯洁人们的心灵的很好的精神资源,无论在什么时期,这些民族文化的精髓都应当得到珍惜和保护。

(1)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.《包身工》退出了中学课本的原因是因其“年代过于久远”“不能与时俱进”。

B.《包身工》退出了中学课本的原因是其“年代过于久远”“不能与时俱进”。

C.《包身工》退出了中学课本,其原因是“年代过于久远”“不能与时俱进”导致的。

D.《包身工》退出了中学课本,其原因是因其“年代过于久远”“不能与时俱进”。

【答案】B

【解析】原句句式杂糅,应去掉“因”“导致的”。

(2)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.人们对它的关注和热议并未消减,不少教育界人士一直呼吁《包身工》应回归课本

B.不少教育界人士一直呼吁《包身工》应回归课本,人们对它的关注和热议并未消减

C.《包身工》里描述的内容慢慢被人们忘记了,夏衍也渐渐被人们遗忘了

D.夏衍渐渐被人们遗忘了,《包身工》里描述的内容也慢慢被人们忘记了

【答案】A

【解析】B项,不合逻辑,应先写众人的反应,再写少数人的呼吁。C、D两项和选文表述的观点不相符。

(3)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.罄竹难书 生杀予夺 真情 视线

B.令人发指 生杀予夺 温情 视野

C.罄竹难书 草菅人命 温情 视野

D.令人发指 草菅人命 真情 视线

【答案】B

【解析】令人发指:叫人头发都竖了起来,形容愤怒到极点。罄竹难书:把竹子用完了都写不完,形容事实(多指罪恶)很多,难以说完。生杀予夺:统治者掌握生死、赏罚的大权。草菅人命:把人命看得和野草一样,指任意残杀人民。温情:温柔的感情,温和的态度。真情:真实的情况,真诚的心情或感情。视野:眼睛看到的空间范围,眼界。视线:用眼睛看东西时,眼睛和物体之间的假想直线;指注意力。

(4)下列句子中,引号用法分析正确的一项是( )

A.包身工根本没有“做”或者“不做”的自由。(表示特定称谓)

B.“芦柴棒”实在不能挣扎着起来了。(表示强调)

C.有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶……(表示讽刺或否定)

D.东洋婆会心地笑了:“这个小姑娘坏得很,懒惰!”(表示强调)

【答案】C

【解析】A项,表示强调。B项,表示特定称谓。D项,表示引用。

(5)筛选下面文字中的信息,给“包身工”下定义,不超过40个字。

这样说着,咬着草根树皮的女孩子可不必说,就是她们的父母,也会怨恨自己没有跟去享福的福分了。于是,在预备好了的“包身契”上画一个十字,包身费大洋二十元,期限三年,三年之内,由带工的供给住食,介绍工作,赚钱归带工者收用,生死疾病一听天命,先付包洋十元,人银两交,“恐后无凭,立此包身契据是实!”

【答案】

包身工是签署了“包身契”并预付三年包身费,由带工者供给住食、生死疾病一听天命的无偿劳动者。

【解析】

下定义要用单句的形式呈现,答题模式一般为“本质属性”和“一般属性”相加。

夏衍

教学目标

1.通过包身工日常生活的三个特写镜头了解包身工的悲惨生活。

2.学习点面结合的方法叙事写人。

3.通过解说词,了解包身工的涵义和包身工制度,通过把握文章的时代意义和人文内涵,开拓学生思维,引导学生关注社会,关心时事,培养起学生的社会责任和人权意识。

【教学重点】

1.把握课文描写包身工一天的悲惨生活的三个特写镜头。

2.探究作者在描写包身工的群体生活时是如何做到点面结合的。

【教学难点】

点面结合。

一、导入

新闻性和艺术性完美结合

我觉得我的作品中只有《包身工》可以留下来。——夏衍

真正的经典经得起时间的考验,是不会随时间而褪色的。

《包身工》经典,在于它体现了报告文学新闻性和文学性完美结合。

你认为文中有哪些震撼人心的地方,让你印象深刻?

了解夏衍

夏衍在中国现代化电影史上起到过十分重要的作用,在上世纪30年代中,夏衍进入了文艺领域中,创作了大量的戏剧与电影,成为了中国电影界的先锋人物,其代表作有《憩园》、《上海二十四小时》、《春蚕》、《狂流》等等。

夏衍的文学作品创作极大的受到了电影创作艺术的影响,特别是在《包身工》一文中应用了大量的影视剧创作手法、特写镜头等。这些特写镜头有机结合起来呈现出了包身工的悲惨生活。从这种镜头的呈现中,通过点面结合,让我们可以窥视到包身工的悲惨生活。除此以外,夏衍还在特写镜头上增加了解说词,让读者明白这一制度形成的原因,展现除了当时社会的悲哀。

二、导读

报告文学要求素材真实可信,力避虚构和夸张。正如夏衍所说:这是一篇“报告文学”,不是一篇小说,所以我写的时候力求真实,一点也没有虚构和夸张。她们的劳动强度,她们的劳动条件,当时的工资制度,我都尽可能地作了实事求是的调查。因此,在今天的工人同志们看来似乎是不能相信的一切,在当时却是铁一般的事实。——从《包身工》所引起的回忆

1.为了解真实历史,请你详细记录下包身工一天的生活,并结合调查内容整理相关的背景资料,完成以下两个表格。

包身工一天作息时间表:

时间 活动 生活状况

上午四点过一刻 起床 蓬头赤脚、衣衫褴楼、睡眼惺忪;七尺阔、十二尺深的工房;充满汗臭、粪臭和湿气的空气;充斥威势的喊声

四点半之后 吃早饭 每天两粥一饭,几乎没有菜吃;吃的是较少的籼米、锅焦、碎米和较多豆腐渣;四散地蹲伏或者站立在路上和门口

五点钟 上工劳动 没有自由;面临着音响、尘埃和湿气三大威胁;面对殴打、罚工钱和“停生意”的罚规

【小结】文章思路清晰,整体上沿着包身工一天的作息时间进行。通过对包身工住宿、饮食和劳动三个场面的描写,全方位地展现出包身工的悲惨生活。

与包身工相关的背景资料

包身工的来历 乡下或灾荒区域的女孩

招揽包身工的手段 哄骗她们的父母签下“包身契”

包身工制度产生的原因 1.因日军的侵略,农村破产,这些女孩子生活困苦不得不出去谋生2.“带工”老板为了从中渔利极力促成

东洋纱厂大量使用包身工的原因 可靠、安全、廉价,获得巨大的利益,纱厂数量急速增加

包身工的命运结局 能够做满三年期限的不到三分之二;衰弱到不能走路还要工作直到死亡

【小结】文章的三处背景介绍。第一处写包身工来历,说明中国农村经济的破产,点明包身工制度产生和发展的条件:第二处分析包身工制度的原因,揭露帝国主义与封建势力对包身工的奴役和剥削:正是在第二处的基础上,才有第三处对于出入厂凭证来历的介绍,以及东洋厂“飞跃地庞大”起来的许多具体数字等,这样的穿插,使得文章既展现生活现象,又揭示社会本质。

2.通过以上调查和资料整理,你认为造成包身工制度的社会根源是什么?

作者以铁的事实、精确的数据,真实地描述了包身工的苦难生活,读者透过一幅幅悲惨的画面能够发现,包身工制度的出现不是偶然的,它是在半封建半殖民地社会的温床上,受到国民党政府“特殊优惠”的保护,伴随着中国农村经济衰败生长出来的一颗毒瘤。

【总结】

一方面理出了“包身工的一天”这样一条主线,清晰地记录了事情的真相,让人把握包身工的状况:

另一方面又在其中穿插着对包身工制度的分析和批判。将事实描述和制度分析交相进行,符合报告文学记事为主的要求,体现了报告文学新闻性的特点:真实、有逻辑性。我们了解到,文学是历史的侧面,往往从文学中能够看到最生动的历史真相,好的文学作品能真正触及社会的灵魂。

3.本文是一篇震撼人心的报告文学,文章渗透着作者哪几方面的感情?

①对包身工及其家庭的深切同情。全篇文字,都渗透着作者的这种感情,从描写她们的住、食、工作,到她们有病不能休息、累死方能停息的悲惨命运,无不表现出作者对她们深深的同情。

②对帝国主义资本家、带工老板及其帮凶的憎恨。在文中,作者除了通过正面的言行描写来刻画他们的贪婪、冷酷、毫无人性的嘴脸外,还用了很多反语来对他们进行抨击和鞭笞。

③除上述两种感情以外,还有一种复杂的悲哀之情。既有对包身工及其家庭的不幸的悲哀,也有对包身工与外头人、包身工之间关系冷漠的悲哀,还有对整个民族的悲哀。

4.读文章35段,概括包身工的遭遇,体会作者的情感?

“两粥一饭”:恶劣的饮食

“十二小时工作”:长时间的劳动

“劳动强化”:沉重的工作

“工房和老板家庭的义务服役”:经济剥削

“猪一般的生活”:生活条件恶劣

“泥土一般地被践踏”:受压迫的惨重

作者先从六个方面总结了包身工的悲惨遭遇,通过反复、排比等修辞手法,概述了包身工一天的工作情况,形象地说明了包身工苦役般的繁重劳动,同时也表达了作者对这种罪恶制度的愤慨和对包身工寄予的关切与同情,作者的情感灌注在字里行间。

三、赏析

夏衍的《包身工》是一篇报告文学,但读完后分明感觉就像看了一部纪录片一样触动人心。主要是因为《包身工》用文学笔法报道真实事件,他运用了小说、散文乃至戏剧、电影一些富有表现力的艺术手法,使其具有了文学的形象性、生动性和强烈的艺术感染力。

请结合必修上册《学写文学短评》相关内容,深入阅读课文,就你最有感触的文学笔法,写一段文学短评(至少100字)。

【提示】可从典型形象塑造、细节描写和场景描绘、行文手法、语言特色等角度思考。

1.典型形象的塑造。

突出人的主体地位,着重描写、刻画富有一定典型意义的人物。作者着重刻画了芦柴棒、小福子和不知姓名的小姑娘这三个人物,极大地增强了作品的文学性。特别是通过对芦柴棒烧火做饭、被逼带病出工及下工搜身的三次细腻的描写:

第一次:手脚瘦得像芦棒梗一样,于是大家就拿“芦柴棒”当做了她的名字。

第二次:真的挣扎不起来了,她很见机地将身体慢慢地移到屋子的角上,缩做一团,尽可能地不占地方。一手抓住了头发,狠命地往上一摔,芦柴棒手脚着地,很像一只在肢体上附有吸盘的乌贼。一脚踢在她的腿上,照例第二、第三脚是不会少的…顺手夺过一盆另一个包身工正在揩桌子的冷水,迎头泼在芦柴棒的头上。…芦柴棒遭了这意外的一泼,反射似的跳起身来。

第三次:她的身体实在太可怕了,放工的时候,厂门口的“抄身婆”(抄查女工身体的女人)也不愿意用手去接触她的身体:“让她揩点油吧?骷髅一样,摸着她的骨头会做恶梦!”

【赏析】

芦柴棒是众多包身工中的一个典型人物。作者着力刻画了她的“瘦”和受压迫下的本能的动作。作者虽然只写的是一个芦柴棒,但读者看到的却是成百上千个芦柴棒。芦柴棒遭遇毒打、受折磨的情景,是包身工经常受到的虐待和污辱的缩影,老板要芦柴棒“做到死”,也是每一个包身工最终都不可逃脱的厄运。通过“芦柴棒”的悲惨遭遇的描述,具体而深入地反映了包身工被压榨、被摧残的悲惨的命运。

2.人物刻画和场景的描写。

作者善于选择富有特色的典型的生活片段和细节,作特写镜头式的具体描绘,增强了作品的可视性和可感性。

作品开始写包身工喝粥的场景:楼下的那些席子、破被之类收拾掉之后,晚上倒挂在墙壁上的两张板桌放下来了。几十碗,一把竹筷,胡乱地放在桌上,轮值烧稀饭的就将一洋铅桶浆糊一般的薄粥放在板桌中她们一窝蜂地抢一般地盛了一碗,歪着头用舌舔着淋漓在碗边外的粥汁,就四散地蹲伏或者站立在路上和门口。洋铅桶空了,轮不到盛第一碗的人们还捧着一只空碗,于是老板娘拿起铅桶到锅子里去舌下锅焦、残粥,再到自来水龙头边去冲一些清水,用她那双才在梳头的油手搅拌一下,气烘烘地放在这些廉价的、不需要更多维持费的“机器”们面前。

【赏析】这些描写准确,细致入微。从放下挂在墙上的桌、一窝蜂地抢粥、到粥不够、老板娘自来水冲拌粥桶等细节,淋漓尽致地表明:这些廉价的“机器”们正过着道道地地的猪一般生活。包身工是一个群体,描写她们的生活,必须要通过这样一个整体的描写,才能得到全面的表现。

3.作者在描写包身工生活时成功用了怎样的手法?试简要分析。

运用了“点面结合”的手法。

①“面”上的描写,主要是人物的群体描写。本文写包身工起床、吃粥、像鸡鸭一般地走进工厂,在工厂忍受各种威胁的情景,都是先做一下概括性的叙述。比如清早起床、吃早饭、上工的场景,作者并没有具体刻画哪一个人物,而是一个群体,描写她们的生活,必须通过整体速写才能得到全面的表现。

②“点”上的描写,主要是选取了一些典型人物和典型比如文中提到三次的“芦柴棒”。 “芦柴棒”是众多包身工中的一个典型人物。虽然只写了一个“芦柴棒”,但读者看到的却是成百上千个“芦柴棒”。文章通过对“芦柴棒”悲惨遭遇的描述,具体而深入地反映了包身工被压榨、被摧残的悲惨命运。

“点面结合”准确而深刻地再现包身工制度的黑暗、残酷。

4.运用多种表现方法,创造主客观浑然一体的艺术境界。

夏衍的作品把叙述、描写、议论、抒情多种表现方法熔于一炉,交错运用,并焊接得天衣无缝,恰到好处。在表达上,运用对比、比喻、反语、排比等修辞手法。

(1)“芦柴棒”运用什么修辞手法?作者为什么特意写到“芦柴棒”? 文中几次提到“芦柴棒”?

【赏析】“芦柴棒”运用借代,以身体特征代指人。特意写到“芦柴棒”,因为这一具体形象可以让人想到一群幼小、瘦弱、无人知道姓名的包身工,起到以点带面,深刻地表现主题的作用。

(2)在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实地服役的16世纪封建制度下的奴隶!

【赏析】这是作者对包身工制度的控诉,运用了排比的修辞方法,以排山倒海的气势指斥包身工制度的罪恶。后一句中,“20世纪的烂熟了的技术、机械、体制”代表了人类技术文明的进步,这同“16世纪封建制度下的奴隶”形成巨大反差,两种事物结合在包身工身上,揭露了包身工遭受的压迫之深。

【总结】

夏衍的笔像是一把锋利的手术刀,解剖那个时代的“脓疮”,对那个社会进行“刮骨疗毒”,他要告诉世人那里的世界究竟是怎样的世界,是怎样的真相,进而呼唤善良的人起来抗争。夏衍凭借强烈的社会责任感和悲悯情怀,在黑暗中探索光明。他告诉我们,苦难,是新生,也是希望!

四、延伸

1.观照现实,思考中国革命意义。

夏衍告诉我们:工人给资本家当牛马、当虫豸的时代,已经一去不复返了,可是我们得记住,要赶走帝国主义,要推翻这个人吃人的社会制度,我们的先人曾付出了无数的生命、血汗和眼泪。幸福,不是无代价可以得来的。为了今天的幸福,为了更幸福的将来,爱党、爱社会主义,为社会主义──共产主义的新中国贡献出自己的力量,应该是我们青年一代的责任。——从《包身工》所引起的回忆先人曾付出了无数的生命、血汗和眼泪。幸福,不是无代价可以得来的。她们所处的旧时代没有光,没有热,没有温情,没有希望,没有法律,没有人道。而我们却拥有这些。为什么?这就是中国革命的意义。我们生逢一个伟大的时代,共享汗水浇灌下的幸福,我们都是追梦人, 我们要珍惜、不辜负这个时代。

2.阅读下面的文字,完成1~3题。

历史的选择总是残酷而又无情的。几年前,《包身工》退出了中学课本的原因是因其“年代过于久远”“不能与时俱进”导致的。在《包身工》被删除后的很长一段时间里,( )。特别是在当下社会出现了山西冷血无良黑砖窑经营者、辽宁盘锦农民工遭非人虐待、富士康“十二跳”惨剧等种种________的事件。然而这些事件的发生并不是因为黑企业老板有着________的权力致使工人在生死边缘徘徊挣扎,而是老板和工人之间缺少了人间的那种________,只靠赤裸裸的金钱来维系彼此的关系。以上种种事件的发生使得“包身工”这个词再一次让世人思考到它的新旧内涵,也使得《包身工》再一次在中学教材中“复活”。

代表了一个时代的经典作品,凝固着岁月和人们的记忆,是不会淡出每一个有思想、有忧患意识的人的________的。《包身工》的文学价值并不是依靠入选教科书来彰显的,文学有自己固有的价值,其价值绝对不会因为其入选或撤出而受到质疑。一个民族的经典文化是促进社会进步、塑造民族灵魂、纯洁人们的心灵的很好的精神资源,无论在什么时期,这些民族文化的精髓都应当得到珍惜和保护。

(1)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.《包身工》退出了中学课本的原因是因其“年代过于久远”“不能与时俱进”。

B.《包身工》退出了中学课本的原因是其“年代过于久远”“不能与时俱进”。

C.《包身工》退出了中学课本,其原因是“年代过于久远”“不能与时俱进”导致的。

D.《包身工》退出了中学课本,其原因是因其“年代过于久远”“不能与时俱进”。

【答案】B

【解析】原句句式杂糅,应去掉“因”“导致的”。

(2)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.人们对它的关注和热议并未消减,不少教育界人士一直呼吁《包身工》应回归课本

B.不少教育界人士一直呼吁《包身工》应回归课本,人们对它的关注和热议并未消减

C.《包身工》里描述的内容慢慢被人们忘记了,夏衍也渐渐被人们遗忘了

D.夏衍渐渐被人们遗忘了,《包身工》里描述的内容也慢慢被人们忘记了

【答案】A

【解析】B项,不合逻辑,应先写众人的反应,再写少数人的呼吁。C、D两项和选文表述的观点不相符。

(3)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.罄竹难书 生杀予夺 真情 视线

B.令人发指 生杀予夺 温情 视野

C.罄竹难书 草菅人命 温情 视野

D.令人发指 草菅人命 真情 视线

【答案】B

【解析】令人发指:叫人头发都竖了起来,形容愤怒到极点。罄竹难书:把竹子用完了都写不完,形容事实(多指罪恶)很多,难以说完。生杀予夺:统治者掌握生死、赏罚的大权。草菅人命:把人命看得和野草一样,指任意残杀人民。温情:温柔的感情,温和的态度。真情:真实的情况,真诚的心情或感情。视野:眼睛看到的空间范围,眼界。视线:用眼睛看东西时,眼睛和物体之间的假想直线;指注意力。

(4)下列句子中,引号用法分析正确的一项是( )

A.包身工根本没有“做”或者“不做”的自由。(表示特定称谓)

B.“芦柴棒”实在不能挣扎着起来了。(表示强调)

C.有几个“慈祥”的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶……(表示讽刺或否定)

D.东洋婆会心地笑了:“这个小姑娘坏得很,懒惰!”(表示强调)

【答案】C

【解析】A项,表示强调。B项,表示特定称谓。D项,表示引用。

(5)筛选下面文字中的信息,给“包身工”下定义,不超过40个字。

这样说着,咬着草根树皮的女孩子可不必说,就是她们的父母,也会怨恨自己没有跟去享福的福分了。于是,在预备好了的“包身契”上画一个十字,包身费大洋二十元,期限三年,三年之内,由带工的供给住食,介绍工作,赚钱归带工者收用,生死疾病一听天命,先付包洋十元,人银两交,“恐后无凭,立此包身契据是实!”

【答案】

包身工是签署了“包身契”并预付三年包身费,由带工者供给住食、生死疾病一听天命的无偿劳动者。

【解析】

下定义要用单句的形式呈现,答题模式一般为“本质属性”和“一般属性”相加。