北京版八年级数学上册 12.3 三角形中的主要线段 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 北京版八年级数学上册 12.3 三角形中的主要线段 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 606.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

教学基本信息

课题 《12.3三角形中的主要线段》

学科 数学 学段: 第三学段(7~9年级) 年级 初二

教材 书名:义务教育教科书 出版社:北京出版社 出版日期:2016年7月

指导思想与理论依据

新课程标准提出课程内容不仅包括数学的结果,也包括数学结果的形成过程和蕴涵的数学思想方法.学生应该有足够的时间和空间经历观察、实验、猜测、推理、验证等活动过程.教师要引导学生独立思考、主动探索、合作交流,使学生理解和掌握基本的数学知识与技能,体会和运用数学思想与方法,获得基本的数学活动经验.建构主义理论 ( http: / / baike. / view / 1662295.htm" \t "_blank )告诉我们,知识是学生自主建构的,不是老师教给的,通过自己的探究与实践构建自身知识体系符合学生的认知发展规律.

教学背景分析

教学内容:《三角形中的主要线段》是义务教育教科书数学八年级上册第十二章《三角形》第三节的内容,三角形是最简单的封闭图形,对其的研究,充分利用其直观性的特点,通过观察、作图、实验等不同的手段,发现、归纳图形所具有的性质,展示知识的形成过程.本节课的内容是在小学学习三角形的基础上,对三角形从整体到局部的认识.也是后续学习全等三角形的性质、等腰三角形、等边三角形等知识的基础.因此将三角形的中线、角平分线、高线的概念作为本节课的教学重点.学生情况:我所教的学生是普通中学初中二年级学生,学生在小学已学习了三角形的高,在初一已学习了线段中点、角平分线、垂线等知识,并且已经接触了初步的、浅显的推理证明.但学生对于钝角三角形的高如何做图还存有疑虑,因此将钝角三角形高的画法作为本节课的教学难点.教学方式:本节课采用教师启发引导,学生合作交流的教学方式.教学手段:在教学中注意启发学生发现问题、思考问题,寻找解决问题的办法,注意引导学生积极参与讨论、合作学习,肯定成绩,使学生从中体会成功的喜悦感,激发学生的学习兴趣和积极主动性.本节课选择多媒体辅助教学.技术准备:PPt演示文稿,几何画板

教学目标

理解三角形的中线、高线、角平分线. 了解三角形的重心.通过观察、探究与描述等数学活动,感受数学语言的准确性,提高观察能力和有条理、清晰地表达自己观点的能力.通过对问题的发现和解决,在与同伴交流的过程中培养合作意识和交流能力,渗透类比思想.

教学过程

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图

创设情境 课前作业:1.如图,已知△ABC,过点A画一条直线AP.结合图形思考,直线AP与△ABC存在几类位置关系?2.在这种情况下,线段AD有哪些特殊的位置呢?以上这三种特殊的位置就是我们本节课要学习的三角形中的主要线段. 第一类:与边无交点第二类:与边有交点中点、角平分线、垂直 通过让学生自己画图操作,再进行分类,经历知识形成的过程,体会知识的发生发展过程.

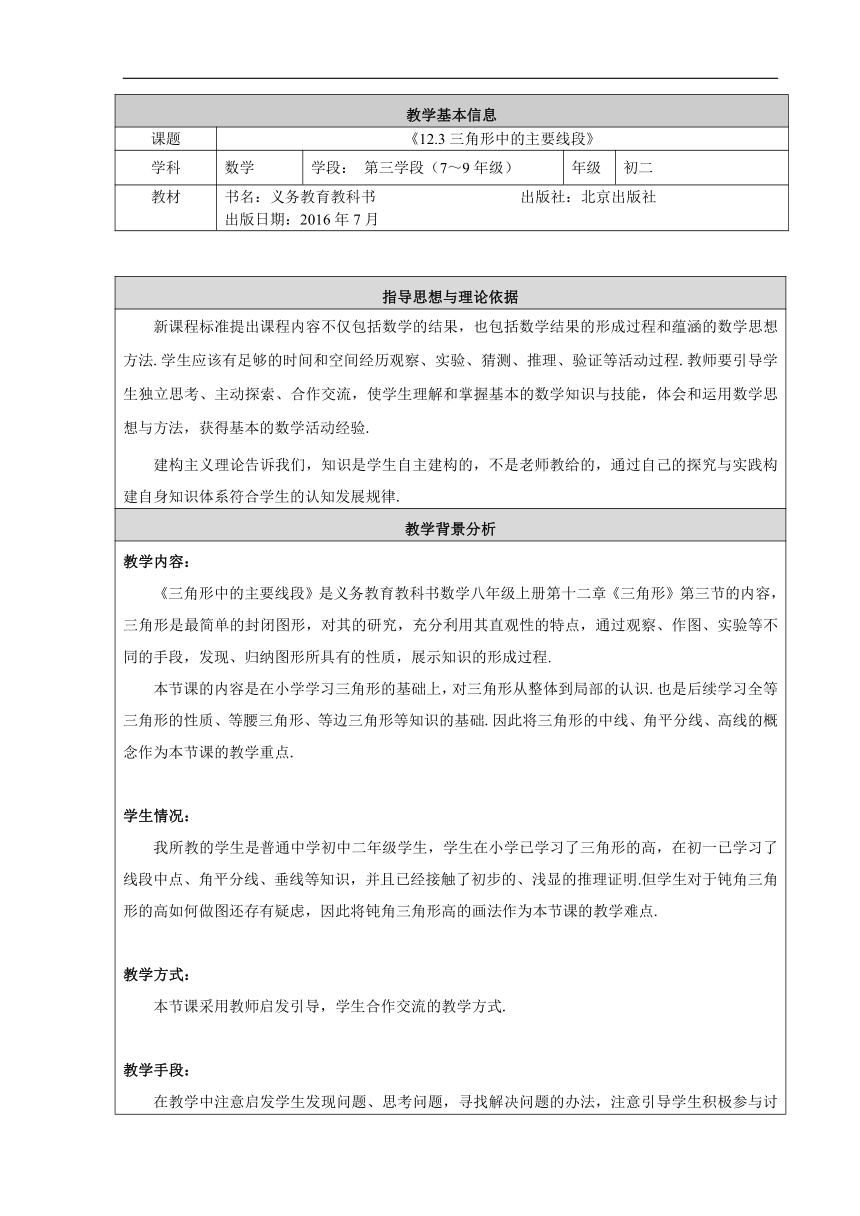

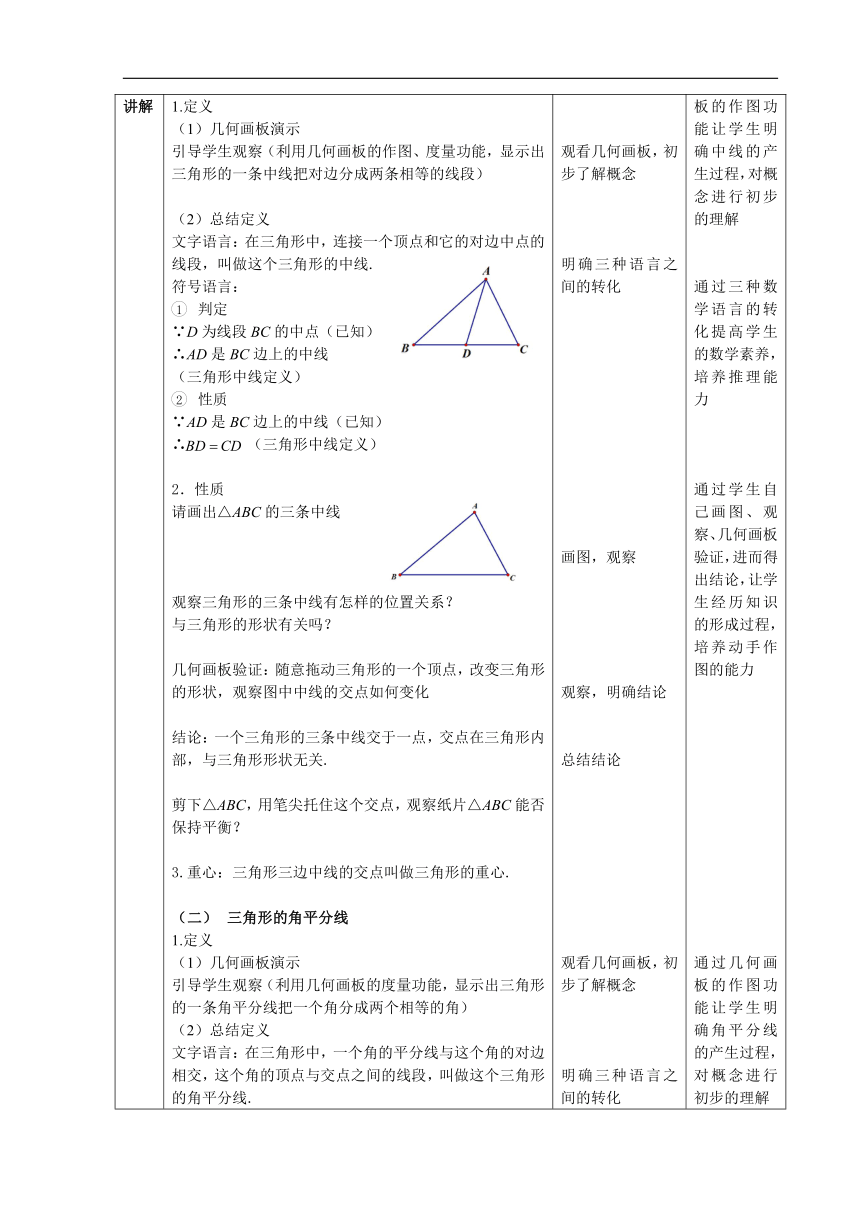

新课讲解 三角形的中线1.定义(1)几何画板演示引导学生观察(利用几何画板的作图、度量功能,显示出三角形的一条中线把对边分成两条相等的线段)(2)总结定义文字语言:在三角形中,连接一个顶点和它的对边中点的线段,叫做这个三角形的中线.符号语言:判定∵D为线段BC的中点(已知)∴AD是BC边上的中线(三角形中线定义)性质∵AD是BC边上的中线(已知)∴ (三角形中线定义)2.性质请画出△ABC的三条中线 观察三角形的三条中线有怎样的位置关系?与三角形的形状有关吗?几何画板验证:随意拖动三角形的一个顶点,改变三角形的形状,观察图中中线的交点如何变化结论:一个三角形的三条中线交于一点,交点在三角形内部,与三角形形状无关.剪下△ABC,用笔尖托住这个交点,观察纸片△ABC能否保持平衡?3.重心:三角形三边中线的交点叫做三角形的重心.三角形的角平分线1.定义(1)几何画板演示引导学生观察(利用几何画板的度量功能,显示出三角形的一条角平分线把一个角分成两个相等的角)(2)总结定义文字语言:在三角形中,一个角的平分线与这个角的对边相交,这个角的顶点与交点之间的线段,叫做这个三角形的角平分线.符号语言:判定∵AT是∠BAC的平分线(已知)∴AT是△ABC的平分线(三角形角平分线定义)②性质∵AT是△ABC的平分线(已知)∴ (三角形角平分线定义)2.性质思考:三角形的三条角平分线有怎样的位置关系?与三角形的形状有关吗?几何画板验证:随意拖动三角形的一个顶点,改变三角形的形状,观察图中三条角平分线的交点如何变化.结论:一个三角形的三条角平分线交于一点,交点在三角形内部,与三角形形状无关.问题:三角形的角平分线与角的平分线有何异同?三角形的高1.定义(1)几何画板作图引导学生观察(利用几何画板的作图功能,让学生体会高的概念的形成)(2)总结定义文字语言:由三角形的一个顶点向它的对边所在的直线引垂线,顶点和垂足之间的线段叫做三角形的高线,简称三角形的高.符号语言:判定∵AH⊥BC于H(已知)∴AH是△ABC的高(三角形的高定义)性质∵AH是△ABC的高(已知)∴AH⊥BC于H(三角形的高定义)2.性质类比三角形中线的研究方法(1)在以下三角形中,分别作出BC边上的高,观察垂足H的位置有什么不同?(2)三角形的三条高(或所在的直线)交于一点吗?与三角形的形状有关吗?(3)几何画板验证:随意拖动三角形的一个顶点,改变三角形的形状,观察图中三条高的交点如何变化.结论:锐角三角形的三条高交于一点,交点在三角形的内部;直角三角形的三条高交于一点,交点与直角顶点重合;钝角三角形的三条高所在的直线交于一点,交点在三角形的外部.问题:三角形的高与垂线有何异同? 观看几何画板,初步了解概念明确三种语言之间的转化画图,观察观察,明确结论总结结论观看几何画板,初步了解概念明确三种语言之间的转化观察,明确结论总结结论思考观看几何画板,初步了解概念明确三种语言之间的转化画图,观察观察,明确结论总结结论思考 通过几何画板的作图功能让学生明确中线的产生过程,对概念进行初步的理解通过三种数学语言的转化提高学生的数学素养,培养推理能力通过学生自己画图、观察、几何画板验证,进而得出结论,让学生经历知识的形成过程,培养动手作图的能力通过几何画板的作图功能让学生明确角平分线的产生过程,对概念进行初步的理解通过三种数学语言的转化提高学生的数学素养,培养推理能力通过几何画板验证,得出结论,让学生经历知识的形成过程关注学生对新旧知识的比较,关注学生对三角形角平分线的理解通过几何画板的作图功能让学生明确高的产生过程,对概念进行初步的理解通过三种数学语言的转化提高学生的数学素养,培养推理能力让学生首先观察一条边上的高得出结论,再到三条高得出结论,降低了学生作图和理解的难度通过学生自己画图、观察、几何画板验证,进而得出结论,让学生经历知识的形成过程,培养动手作图的能力关注学生对新旧知识的比较,关注学生对三角形角平分线的理解

实践操作 练习:1.根据定义,三角形的角平分线、中线和高线都是( )(A)直线 (B)射线 (C)线段 (D)以上都对2.如图△ABC中,AD是中线,AE是△ACD的中线,若DE=2cm,那么EC=_______cm,BD=_______cm,BC=_______cm.3.如果一个三角形的三条高的交点是三角形的一个顶点,那么这个三角形是____________.4.如图,BD=DC, ,(1)则AD是 ______的______线.(2)则BN是 ______的______线.(3)则ND是 ______的______线.5.如图, ,(1)在 ABC中,BC边上的高是______.(2)在 AFC中,CF边上的高是______.(3)在 ABE中,AB边上的高是______. 巩固练习 通过练习加深对三个概念的理解

分享交流 通过本节课的学习,请你谈一谈对于平方根你都学到了哪些知识,你认为本节课你在哪些地方容易出错. 自己对本节课所学知识进行梳理,总结本节课的重要内容 学生自己梳理所学知识以及自己的易错点

归纳总结 教师在学生自我总结的基础上进行补充完善:(1)知识上:①三角形的中线、角平分线、高的定义,并会准确地画图.②三角形的三种重要的线段都要会用符号进行正反两方面的推理,这是使用它们解决几何问题的前提条件.(2)数学思想和方法:类比思想 跟随教师体会本节课所涉及到的数学思想与方法. 教师在方法上予以补充,协助学生提升认识高度.

学习效果评价设计

1.小组互评:在课堂上小组讨论完毕互相交流时,组间互评2.课后检测:在学完新课后通过课后检测的方式检测学生的掌握情况3.自我反思:在课后自己写本节课的反思及收获

本教学设计特点

本节课的重点是三条重要线段的概念,所以从引入开始,让学生自己画图、分类,明确三条线段的由来,初步对概念进行了解,接下来通过几何画板作图与度量、自己尝试描述文字语言、三种数学语言的相互转化,不断让学生深入理解概念,在后面探究交点结论的过程中通过自己画图也在不断深化概念的理解.本节课的难点是直角三角形和钝角三角形高的画法,其本质仍是概念问题,因此从概念的剖析,到做一条边上的高,再到做三条边上的高,逐步突破难点.

PAGE

课题 《12.3三角形中的主要线段》

学科 数学 学段: 第三学段(7~9年级) 年级 初二

教材 书名:义务教育教科书 出版社:北京出版社 出版日期:2016年7月

指导思想与理论依据

新课程标准提出课程内容不仅包括数学的结果,也包括数学结果的形成过程和蕴涵的数学思想方法.学生应该有足够的时间和空间经历观察、实验、猜测、推理、验证等活动过程.教师要引导学生独立思考、主动探索、合作交流,使学生理解和掌握基本的数学知识与技能,体会和运用数学思想与方法,获得基本的数学活动经验.建构主义理论 ( http: / / baike. / view / 1662295.htm" \t "_blank )告诉我们,知识是学生自主建构的,不是老师教给的,通过自己的探究与实践构建自身知识体系符合学生的认知发展规律.

教学背景分析

教学内容:《三角形中的主要线段》是义务教育教科书数学八年级上册第十二章《三角形》第三节的内容,三角形是最简单的封闭图形,对其的研究,充分利用其直观性的特点,通过观察、作图、实验等不同的手段,发现、归纳图形所具有的性质,展示知识的形成过程.本节课的内容是在小学学习三角形的基础上,对三角形从整体到局部的认识.也是后续学习全等三角形的性质、等腰三角形、等边三角形等知识的基础.因此将三角形的中线、角平分线、高线的概念作为本节课的教学重点.学生情况:我所教的学生是普通中学初中二年级学生,学生在小学已学习了三角形的高,在初一已学习了线段中点、角平分线、垂线等知识,并且已经接触了初步的、浅显的推理证明.但学生对于钝角三角形的高如何做图还存有疑虑,因此将钝角三角形高的画法作为本节课的教学难点.教学方式:本节课采用教师启发引导,学生合作交流的教学方式.教学手段:在教学中注意启发学生发现问题、思考问题,寻找解决问题的办法,注意引导学生积极参与讨论、合作学习,肯定成绩,使学生从中体会成功的喜悦感,激发学生的学习兴趣和积极主动性.本节课选择多媒体辅助教学.技术准备:PPt演示文稿,几何画板

教学目标

理解三角形的中线、高线、角平分线. 了解三角形的重心.通过观察、探究与描述等数学活动,感受数学语言的准确性,提高观察能力和有条理、清晰地表达自己观点的能力.通过对问题的发现和解决,在与同伴交流的过程中培养合作意识和交流能力,渗透类比思想.

教学过程

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图

创设情境 课前作业:1.如图,已知△ABC,过点A画一条直线AP.结合图形思考,直线AP与△ABC存在几类位置关系?2.在这种情况下,线段AD有哪些特殊的位置呢?以上这三种特殊的位置就是我们本节课要学习的三角形中的主要线段. 第一类:与边无交点第二类:与边有交点中点、角平分线、垂直 通过让学生自己画图操作,再进行分类,经历知识形成的过程,体会知识的发生发展过程.

新课讲解 三角形的中线1.定义(1)几何画板演示引导学生观察(利用几何画板的作图、度量功能,显示出三角形的一条中线把对边分成两条相等的线段)(2)总结定义文字语言:在三角形中,连接一个顶点和它的对边中点的线段,叫做这个三角形的中线.符号语言:判定∵D为线段BC的中点(已知)∴AD是BC边上的中线(三角形中线定义)性质∵AD是BC边上的中线(已知)∴ (三角形中线定义)2.性质请画出△ABC的三条中线 观察三角形的三条中线有怎样的位置关系?与三角形的形状有关吗?几何画板验证:随意拖动三角形的一个顶点,改变三角形的形状,观察图中中线的交点如何变化结论:一个三角形的三条中线交于一点,交点在三角形内部,与三角形形状无关.剪下△ABC,用笔尖托住这个交点,观察纸片△ABC能否保持平衡?3.重心:三角形三边中线的交点叫做三角形的重心.三角形的角平分线1.定义(1)几何画板演示引导学生观察(利用几何画板的度量功能,显示出三角形的一条角平分线把一个角分成两个相等的角)(2)总结定义文字语言:在三角形中,一个角的平分线与这个角的对边相交,这个角的顶点与交点之间的线段,叫做这个三角形的角平分线.符号语言:判定∵AT是∠BAC的平分线(已知)∴AT是△ABC的平分线(三角形角平分线定义)②性质∵AT是△ABC的平分线(已知)∴ (三角形角平分线定义)2.性质思考:三角形的三条角平分线有怎样的位置关系?与三角形的形状有关吗?几何画板验证:随意拖动三角形的一个顶点,改变三角形的形状,观察图中三条角平分线的交点如何变化.结论:一个三角形的三条角平分线交于一点,交点在三角形内部,与三角形形状无关.问题:三角形的角平分线与角的平分线有何异同?三角形的高1.定义(1)几何画板作图引导学生观察(利用几何画板的作图功能,让学生体会高的概念的形成)(2)总结定义文字语言:由三角形的一个顶点向它的对边所在的直线引垂线,顶点和垂足之间的线段叫做三角形的高线,简称三角形的高.符号语言:判定∵AH⊥BC于H(已知)∴AH是△ABC的高(三角形的高定义)性质∵AH是△ABC的高(已知)∴AH⊥BC于H(三角形的高定义)2.性质类比三角形中线的研究方法(1)在以下三角形中,分别作出BC边上的高,观察垂足H的位置有什么不同?(2)三角形的三条高(或所在的直线)交于一点吗?与三角形的形状有关吗?(3)几何画板验证:随意拖动三角形的一个顶点,改变三角形的形状,观察图中三条高的交点如何变化.结论:锐角三角形的三条高交于一点,交点在三角形的内部;直角三角形的三条高交于一点,交点与直角顶点重合;钝角三角形的三条高所在的直线交于一点,交点在三角形的外部.问题:三角形的高与垂线有何异同? 观看几何画板,初步了解概念明确三种语言之间的转化画图,观察观察,明确结论总结结论观看几何画板,初步了解概念明确三种语言之间的转化观察,明确结论总结结论思考观看几何画板,初步了解概念明确三种语言之间的转化画图,观察观察,明确结论总结结论思考 通过几何画板的作图功能让学生明确中线的产生过程,对概念进行初步的理解通过三种数学语言的转化提高学生的数学素养,培养推理能力通过学生自己画图、观察、几何画板验证,进而得出结论,让学生经历知识的形成过程,培养动手作图的能力通过几何画板的作图功能让学生明确角平分线的产生过程,对概念进行初步的理解通过三种数学语言的转化提高学生的数学素养,培养推理能力通过几何画板验证,得出结论,让学生经历知识的形成过程关注学生对新旧知识的比较,关注学生对三角形角平分线的理解通过几何画板的作图功能让学生明确高的产生过程,对概念进行初步的理解通过三种数学语言的转化提高学生的数学素养,培养推理能力让学生首先观察一条边上的高得出结论,再到三条高得出结论,降低了学生作图和理解的难度通过学生自己画图、观察、几何画板验证,进而得出结论,让学生经历知识的形成过程,培养动手作图的能力关注学生对新旧知识的比较,关注学生对三角形角平分线的理解

实践操作 练习:1.根据定义,三角形的角平分线、中线和高线都是( )(A)直线 (B)射线 (C)线段 (D)以上都对2.如图△ABC中,AD是中线,AE是△ACD的中线,若DE=2cm,那么EC=_______cm,BD=_______cm,BC=_______cm.3.如果一个三角形的三条高的交点是三角形的一个顶点,那么这个三角形是____________.4.如图,BD=DC, ,(1)则AD是 ______的______线.(2)则BN是 ______的______线.(3)则ND是 ______的______线.5.如图, ,(1)在 ABC中,BC边上的高是______.(2)在 AFC中,CF边上的高是______.(3)在 ABE中,AB边上的高是______. 巩固练习 通过练习加深对三个概念的理解

分享交流 通过本节课的学习,请你谈一谈对于平方根你都学到了哪些知识,你认为本节课你在哪些地方容易出错. 自己对本节课所学知识进行梳理,总结本节课的重要内容 学生自己梳理所学知识以及自己的易错点

归纳总结 教师在学生自我总结的基础上进行补充完善:(1)知识上:①三角形的中线、角平分线、高的定义,并会准确地画图.②三角形的三种重要的线段都要会用符号进行正反两方面的推理,这是使用它们解决几何问题的前提条件.(2)数学思想和方法:类比思想 跟随教师体会本节课所涉及到的数学思想与方法. 教师在方法上予以补充,协助学生提升认识高度.

学习效果评价设计

1.小组互评:在课堂上小组讨论完毕互相交流时,组间互评2.课后检测:在学完新课后通过课后检测的方式检测学生的掌握情况3.自我反思:在课后自己写本节课的反思及收获

本教学设计特点

本节课的重点是三条重要线段的概念,所以从引入开始,让学生自己画图、分类,明确三条线段的由来,初步对概念进行了解,接下来通过几何画板作图与度量、自己尝试描述文字语言、三种数学语言的相互转化,不断让学生深入理解概念,在后面探究交点结论的过程中通过自己画图也在不断深化概念的理解.本节课的难点是直角三角形和钝角三角形高的画法,其本质仍是概念问题,因此从概念的剖析,到做一条边上的高,再到做三条边上的高,逐步突破难点.

PAGE

同课章节目录

- 第十章 分式

- 10.1 分式

- 10.2 分式的基本性质

- 10.3 分式的乘除法

- 10.4 分式的加减法

- 10.5 可化为一元一次方程的分式方程及其应用

- 第十一章 实数和二次根式

- 11.1 平方根

- 11.2 立方根

- 11.3 用科学计算器开方

- 11.4 无理数与实数

- 11.5 二次根式及其性质

- 11.6 二次根式的乘除法

- 11.7 二次根式的加减法

- 第十二章 三角形

- 12.1 三角形

- 12.2 三角形的性质

- 12.3 三角形中的主要线段

- 12.4 全等三角形

- 12.5 全等三角形的判定

- 12.6 等腰三角形

- 12.7 直角三角形

- 12.8 基本作图

- 12.9 逆命题 、逆定理

- 12.10 轴对称和轴对称图形

- 12.11 勾股定理

- 12.12 勾股定理的逆定理

- 第十三章 事件与可能性

- 13.1 必然事件与随机事件

- 13.2 随机事件发生的可能性

- 13.3 求简单随机事件发生的可能性的大小