初二年语文自学评估(生物入侵者)

文档属性

| 名称 | 初二年语文自学评估(生物入侵者) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 16.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-03-04 09:14:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

初二年语文自学评估(生物入侵者)

班级 座号 姓名

一、语言积累运用:

1.根据拼音写汉字或给加点字注音。

困扰( ) 归咎( ) 扼制( ) 厄运( ) 藩篱( )

五彩斑斓( ) 无动于zhōng( ) 在jié( )难逃

2.解释下列词语。

扼制:

在劫难逃:

物竞天择:

束手无策:

与日俱减:

啸聚山林:

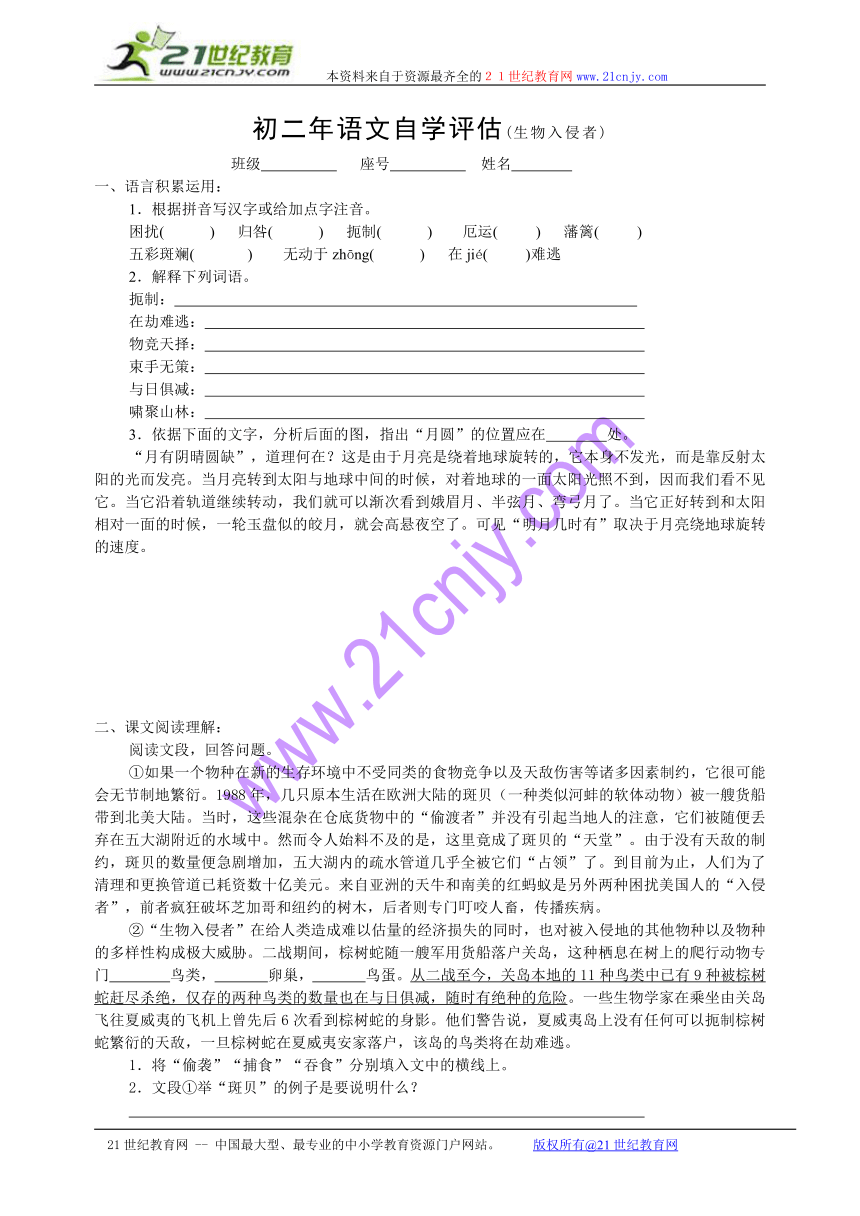

3.依据下面的文字,分析后面的图,指出“月圆”的位置应在 处。

“月有阴晴圆缺”,道理何在?这是由于月亮是绕着地球旋转的,它本身不发光,而是靠反射太阳的光而发亮。当月亮转到太阳与地球中间的时候,对着地球的一面太阳光照不到,因而我们看不见它。当它沿着轨道继续转动,我们就可以渐次看到娥眉月、半弦月、弯弓月了。当它正好转到和太阳相对一面的时候,一轮玉盘似的皎月,就会高悬夜空了。可见“明月几时有”取决于月亮绕地球旋转的速度。

二、课文阅读理解:

阅读文段,回答问题。

①如果一个物种在新的生存环境中不受同类的食物竞争以及天敌伤害等诸多因素制约,它很可能会无节制地繁衍。1988年,几只原本生活在欧洲大陆的斑贝(一种类似河蚌的软体动物)被一艘货船带到北美大陆。当时,这些混杂在仓底货物中的“偷渡者”并没有引起当地人的注意,它们被随便丢弃在五大湖附近的水域中。然而令人始料不及的是,这里竟成了斑贝的“天堂”。由于没有天敌的制约,斑贝的数量便急剧增加,五大湖内的疏水管道几乎全被它们“占领”了。到目前为止,人们为了清理和更换管道已耗资数十亿美元。来自亚洲的天牛和南美的红蚂蚁是另外两种困扰美国人的“入侵者”,前者疯狂破坏芝加哥和纽约的树木,后者则专门叮咬人畜,传播疾病。

②“生物入侵者”在给人类造成难以估量的经济损失的同时,也对被入侵地的其他物种以及物种的多样性构成极大威胁。二战期间,棕树蛇随一艘军用货船落户关岛,这种栖息在树上的爬行动物专门 鸟类, 卵巢, 鸟蛋。从二战至今,关岛本地的11种鸟类中已有9种被棕树蛇赶尽杀绝,仅存的两种鸟类的数量也在与日俱减,随时有绝种的危险。一些生物学家在乘坐由关岛飞往夏威夷的飞机上曾先后6次看到棕树蛇的身影。他们警告说,夏威夷岛上没有任何可以扼制棕树蛇繁衍的天敌,一旦棕树蛇在夏威夷安家落户,该岛的鸟类将在劫难逃。

1.将“偷袭”“捕食”“吞食”分别填入文中的横线上。

2.文段①举“斑贝”的例子是要说明什么?

3.“到目前为止,人们为了清理和更换管道已耗资数十亿美元”一句中,加点词能不能删去?为什么?

4.文第②中说,“生物入侵者”在给人类造成难以估量的经济损失的同时,也对被入侵地的其他物种以及物种的多样性构成极大威胁,这在文中起何作用?

5.概括出“生物入侵者”有哪些危害?

6.文段②举出棕树蛇的例子是要说明什么?

7.文段①、②中画线句子分别运用了什么说明方法?有什么作用?

8.调查一下你的身边,看看有没有生物入侵的现象?

三、拓展延伸探究:

阅读下面的文段,回答问题。

凡是因为技术进步产生的影响人类正常活动的现象都叫做高科技污染。高科技污染可分为无形和有形两类。无形污染指信息、声、光等非实体对人的正常工作和生活的干扰。有形污染指高科技工业产业的新的垃圾(包括固、液、气三种形态)造成的污染,这种垃圾我们也叫做高科技垃圾。由于高科技大大拓展了人对自然的影响范围和程度,所以高科技垃圾的种类日益增多,分布领域也日趋广泛。从太穿到海底,凡是人的高科技影响能到的领域,都存在高科技垃圾。

由于社会的进步和生产力水平的大幅度提高,产品的折旧速度越来越快,大量的耐用产品很快被消费者淘汰,造成垃圾量激增。在发达国家,过时的汽车、家用电器甚至电脑部件都成了无人要、无人处理的垃圾。这种垃圾填理成本高,焚烧困难,堆置对环境有破坏。但是不幸的是,这种可怕的垃圾正在大量地被低价卖入中国。

还有一些固体废弃物离人们的日常生活很远,危害却很大,如太空垃圾和核垃圾等。太空垃圾是指在近地轨道上运行的被遗弃的航天飞行器及部件。现在,地球周围的太空垃圾已有3000吨左右。在近地轨道上高速环绕飞行的太空垃圾,对单位价值数十亿美元的各种卫星构成了严重的威胁,且直接事故概率越来越大。而由于核电的开发产生的大量核垃圾,一旦没有妥善处理,将大范围危害居民的健康乃至生命安全。这样的垃圾,依靠新技术处理难度较大,目前只能依靠全世界政府组织的力量,订立国际公约,才有可能首先避免数量上的进一步增长。

高科技带来的气态污染也直接对人类的生存构成巨大的威胁。如制冷行业、塑料工业的重要原料——氟氯烃,对臭氧层已造成严重破坏。近10年来,地球上的臭氧空洞已增至5个之多,总面积已近4000万平方公里,接近地球表面积的1/10。所幸目前这些空洞均在南极、北极、西伯利亚等无人区,否则阳光中的紫外线会使人类和动物遭受灭顶之灾。

1.这篇文章的说明对象是: 。

2.这篇文章的说明对象具有哪几方面的特点?

3.画线处的“这样的垃圾”是指 。

4.文中体现说明文语言“准确”特点的地方很多,举出两个句子写在下面,并加点标出体现语言准确性的词语。

①

②

5.防治高科技污染是每个人都应关心的问题。请你针对文章中所提到的高科技污染的某一类,进行深入的思考,提出一种防治的设想。

初二年语文自学评估(你一定会听见的)

班级 座号 姓名

一、语言积累运用:

1.给下列汉字注音或根据拼音写汉字。

过滤( ) 顷( )刻 喷tì( ) coá( )杂 噗( )

面颊( ) 聆( )听 急chí( )

2.辨字组词。

梢( ) 蓬( ) 颊( ) 薇( )

绡( ) 逢( ) 荚( ) 徽( )

3.给下面这段话的空白处选择恰当的动词。

你总听过风吹的声音吧?当微风 柳梢,当清风 明月,狂风

巨浪,当台风 山岭,你总听到些什么吧!(扑过、吹过、横越、拂过)

4.请仿照“你听过蒲公英梳头的声音吗?蒲公英有一蓬金色的头发……全被风儿梳掉了”描述一种声音。

二、课文阅读理解:

阅读下面的文段,回答问题。

①可是,说也奇怪,当一个人长期习惯了一种声音或者潜意识里抗拒某种声音的时候,它们竟然也不知不觉地消失了。例如马路上急驰而过的汽车声,隔壁工厂轰隆隆的马达声,老奶奶唠唠叨叨的抱怨声,久而久之,左耳进右耳出,人,开始了声音的“过滤”。聪明的人,知道什么时候该听,什么时候不该听,这是因为他在“听”的成长过程里,学会了选择和思考,他听进心里的声音,不仅“好听”,也是“有益的”——这些声音,充实了他的生活,使他得到很多乐趣。

②可是对一个不用心听又没有兴趣听的人来说呢?久而久之,就成了“没有感觉”的人。当大家说“好”的时候,他盲目地跟着鼓掌,大家批评的时候,他也跟着摇头。鸟啼虫鸣,只是一种“声音”,即使美妙的音乐,也只不过是几种乐器的组合。想想看,如果一个“充耳不闻”的人,对外界的一切已经无动于衷,必然也是一个“视而不见”的人了。当一个人丧失了接收“世界声音”的能力,不也正意味着这个人内心世界的封闭和退缩,成了一个不折不扣的木头人吗?

1.选文谈到了哪两种生活态度?

2.请根据选文的内容,解释文段①中“它们竟然也不知不觉地消失了”这句话的含义。

3.谈谈你对文段①中“开始了声音的‘过滤’”这句话的理解。

4.文段①中有一句话表明了作者关于“听”的态度,请在原文中画出,并将其写下来。

5.为什么说“不用心听又没有兴趣的人久而久之会成为‘没有感觉’的人”?

6.请用一个成语概括“当大家说‘好’的时候,他盲目地跟着鼓掌,大家批评的时候,他也跟着摇头”这种人的表现,这个成语是: 。

7.我们应该怎样选择声音?

8.选段中说,“聪明的人,知道什么时候该听,什么时候不该听”,请结合你自己的生活实际,举例说明。

9.假如你走入一片森林,想象一下你会听到什么声音,请用语言描述一下。

三、拓展延伸探究:

阅读下文,完成文后的练习。

鱼类的声音

佘大奴

生活在陆地上的各种动物,绝大多数都会发出各种各样的叫声。那么,生活在水中的鱼类,会不会发出声音呢?科学研究和生产经验都告诉我们,生活在水中的鱼类,有许多是会发声的。小鲈鱼的叫声像蜜蜂飞过,嗡嗡地响;成群的青鱼像小鸟一样,叽叽地叫;黑背鲲的叫声有如风刮树叶,沙沙作响;沙丁鱼的喧哗好像静夜里浪涛拍岸的声音;气球鱼和刺猬鱼能呼噜呼噜地叫,仿佛熟睡的人在打鼾;咜背鳟的叫声是冬冬响,好像击着小鼓;小竹夹鱼发出的声音,很像用手指很快地刮梳子的声音;海鲫的发声像用钢锉摩擦金属时发出的响声……

不但不同的鱼会发出各种不同的声音,就是同一种鱼,在生殖、索饵、移动、逃避敌害,或者成群结队,或者单独行动等不同情况下,发出的声音也不同。每年春季,在我国沿海作产卵回游的大黄鱼,它们在回游过程中,开始接近卵场时,发出“沙沙”或“吱吱”的音响;到达产卵场开始时,则“呜呜”或“哼哼”地叫,像开水发出的声音;在排卵过程中,发出“咯咯咯”的声响,有如秋夜的青蛙在歌唱。

①鱼类究竟为什么要发声呢?②初步的研究表明,有的鱼发声是为了躲避或恐

吓敌害,有的是在生殖期为了招引异性,有的则是由于外界环境的变化不适合它们的生活条件而造成的。③鱼类怎么能发出声音呢?④原来大多数能发声的鱼,主要是靠体内的发声器官——鳔。⑤鱼鳔是一个充满气体的膜质囊,它靠一些纤细而延伸着的肌肉与脊椎骨相连。⑥这些延伸着的肌肉,具有与琴弦相似的作用,它的收缩引起鳔壁和鳔内的气体振动,从而发出声音。⑦有些鱼类,如竹夹鱼、翻车鱼是利用喉齿摩擦发声的;鼓鱼、刺猬鱼是利用背鳍、胸鳍或臂鳍的刺振动而发声;还有不少鱼是利用呼吸时鳃盖的振动或肛门的排气而发出声音的。⑧这些,在科学上统称为“生理学声音”。⑨此外,许多鱼类由于结成大群游动时也会发出声音来,这被称为“动力学声音”。

我国的劳动人民在很早以前就懂得把鱼类发声的现象应用到生产上,明朝李时珍在《本草纲目》中就写道:“石首鱼出水能鸣,每岁四月来自海洋,绵亘数里,其声如雷。海人以竹筒探水底,闻其声乃下网截流取之”。现在,沿海渔民在捕捞黄花鱼的时候,仍常用耳朵靠在船板下测听鱼的声音,据以判断鱼群的大小、位置和移动方向,从而采取捕捞措施。随着科学技术的发展,现在人们已经能够利用“水中听音器”来收听鱼类的声音,了解鱼群的大小、移动方向、离渔船的远近等。将来,由于对鱼类发声现象的深入研究,完全有可能做到如下两点:一是利用仪器测知鱼的声音,断定它是什么鱼,在什么地方,有多少,从而准确地组织捕捞;二是利用鱼类发声招引异性的现象,可以人为地把特定的音响送进水中,传播出去,从而把鱼诱集成群,甚至使它们游到渔网中去。

1.请给加点字注音。

打鼾( ) 鱼鳔( )

2.请找出选文第一段所使用的说明方法并说明其作用。

3.第一段“科学研究和生产经验都告诉我们,生活在水中的鱼类,有许多是会发声的”一句中,“有许多”能否去掉?为什么?

4.鱼类为什么要发声?人类是如何把鱼类发声的现象应用到生产上的?

5.第一段和第二段都说明了鱼会发声,内容是否重复?请说明理由。

6.第三段中“原来大多数能发声的鱼,主要是靠体内的发声器官——鳔”一句,能体现语言准确的两个词是 和 。

7.试着用“∥”为第三段划分层次,并写出层意。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

初二年语文自学评估(生物入侵者)

班级 座号 姓名

一、语言积累运用:

1.根据拼音写汉字或给加点字注音。

困扰( ) 归咎( ) 扼制( ) 厄运( ) 藩篱( )

五彩斑斓( ) 无动于zhōng( ) 在jié( )难逃

2.解释下列词语。

扼制:

在劫难逃:

物竞天择:

束手无策:

与日俱减:

啸聚山林:

3.依据下面的文字,分析后面的图,指出“月圆”的位置应在 处。

“月有阴晴圆缺”,道理何在?这是由于月亮是绕着地球旋转的,它本身不发光,而是靠反射太阳的光而发亮。当月亮转到太阳与地球中间的时候,对着地球的一面太阳光照不到,因而我们看不见它。当它沿着轨道继续转动,我们就可以渐次看到娥眉月、半弦月、弯弓月了。当它正好转到和太阳相对一面的时候,一轮玉盘似的皎月,就会高悬夜空了。可见“明月几时有”取决于月亮绕地球旋转的速度。

二、课文阅读理解:

阅读文段,回答问题。

①如果一个物种在新的生存环境中不受同类的食物竞争以及天敌伤害等诸多因素制约,它很可能会无节制地繁衍。1988年,几只原本生活在欧洲大陆的斑贝(一种类似河蚌的软体动物)被一艘货船带到北美大陆。当时,这些混杂在仓底货物中的“偷渡者”并没有引起当地人的注意,它们被随便丢弃在五大湖附近的水域中。然而令人始料不及的是,这里竟成了斑贝的“天堂”。由于没有天敌的制约,斑贝的数量便急剧增加,五大湖内的疏水管道几乎全被它们“占领”了。到目前为止,人们为了清理和更换管道已耗资数十亿美元。来自亚洲的天牛和南美的红蚂蚁是另外两种困扰美国人的“入侵者”,前者疯狂破坏芝加哥和纽约的树木,后者则专门叮咬人畜,传播疾病。

②“生物入侵者”在给人类造成难以估量的经济损失的同时,也对被入侵地的其他物种以及物种的多样性构成极大威胁。二战期间,棕树蛇随一艘军用货船落户关岛,这种栖息在树上的爬行动物专门 鸟类, 卵巢, 鸟蛋。从二战至今,关岛本地的11种鸟类中已有9种被棕树蛇赶尽杀绝,仅存的两种鸟类的数量也在与日俱减,随时有绝种的危险。一些生物学家在乘坐由关岛飞往夏威夷的飞机上曾先后6次看到棕树蛇的身影。他们警告说,夏威夷岛上没有任何可以扼制棕树蛇繁衍的天敌,一旦棕树蛇在夏威夷安家落户,该岛的鸟类将在劫难逃。

1.将“偷袭”“捕食”“吞食”分别填入文中的横线上。

2.文段①举“斑贝”的例子是要说明什么?

3.“到目前为止,人们为了清理和更换管道已耗资数十亿美元”一句中,加点词能不能删去?为什么?

4.文第②中说,“生物入侵者”在给人类造成难以估量的经济损失的同时,也对被入侵地的其他物种以及物种的多样性构成极大威胁,这在文中起何作用?

5.概括出“生物入侵者”有哪些危害?

6.文段②举出棕树蛇的例子是要说明什么?

7.文段①、②中画线句子分别运用了什么说明方法?有什么作用?

8.调查一下你的身边,看看有没有生物入侵的现象?

三、拓展延伸探究:

阅读下面的文段,回答问题。

凡是因为技术进步产生的影响人类正常活动的现象都叫做高科技污染。高科技污染可分为无形和有形两类。无形污染指信息、声、光等非实体对人的正常工作和生活的干扰。有形污染指高科技工业产业的新的垃圾(包括固、液、气三种形态)造成的污染,这种垃圾我们也叫做高科技垃圾。由于高科技大大拓展了人对自然的影响范围和程度,所以高科技垃圾的种类日益增多,分布领域也日趋广泛。从太穿到海底,凡是人的高科技影响能到的领域,都存在高科技垃圾。

由于社会的进步和生产力水平的大幅度提高,产品的折旧速度越来越快,大量的耐用产品很快被消费者淘汰,造成垃圾量激增。在发达国家,过时的汽车、家用电器甚至电脑部件都成了无人要、无人处理的垃圾。这种垃圾填理成本高,焚烧困难,堆置对环境有破坏。但是不幸的是,这种可怕的垃圾正在大量地被低价卖入中国。

还有一些固体废弃物离人们的日常生活很远,危害却很大,如太空垃圾和核垃圾等。太空垃圾是指在近地轨道上运行的被遗弃的航天飞行器及部件。现在,地球周围的太空垃圾已有3000吨左右。在近地轨道上高速环绕飞行的太空垃圾,对单位价值数十亿美元的各种卫星构成了严重的威胁,且直接事故概率越来越大。而由于核电的开发产生的大量核垃圾,一旦没有妥善处理,将大范围危害居民的健康乃至生命安全。这样的垃圾,依靠新技术处理难度较大,目前只能依靠全世界政府组织的力量,订立国际公约,才有可能首先避免数量上的进一步增长。

高科技带来的气态污染也直接对人类的生存构成巨大的威胁。如制冷行业、塑料工业的重要原料——氟氯烃,对臭氧层已造成严重破坏。近10年来,地球上的臭氧空洞已增至5个之多,总面积已近4000万平方公里,接近地球表面积的1/10。所幸目前这些空洞均在南极、北极、西伯利亚等无人区,否则阳光中的紫外线会使人类和动物遭受灭顶之灾。

1.这篇文章的说明对象是: 。

2.这篇文章的说明对象具有哪几方面的特点?

3.画线处的“这样的垃圾”是指 。

4.文中体现说明文语言“准确”特点的地方很多,举出两个句子写在下面,并加点标出体现语言准确性的词语。

①

②

5.防治高科技污染是每个人都应关心的问题。请你针对文章中所提到的高科技污染的某一类,进行深入的思考,提出一种防治的设想。

初二年语文自学评估(你一定会听见的)

班级 座号 姓名

一、语言积累运用:

1.给下列汉字注音或根据拼音写汉字。

过滤( ) 顷( )刻 喷tì( ) coá( )杂 噗( )

面颊( ) 聆( )听 急chí( )

2.辨字组词。

梢( ) 蓬( ) 颊( ) 薇( )

绡( ) 逢( ) 荚( ) 徽( )

3.给下面这段话的空白处选择恰当的动词。

你总听过风吹的声音吧?当微风 柳梢,当清风 明月,狂风

巨浪,当台风 山岭,你总听到些什么吧!(扑过、吹过、横越、拂过)

4.请仿照“你听过蒲公英梳头的声音吗?蒲公英有一蓬金色的头发……全被风儿梳掉了”描述一种声音。

二、课文阅读理解:

阅读下面的文段,回答问题。

①可是,说也奇怪,当一个人长期习惯了一种声音或者潜意识里抗拒某种声音的时候,它们竟然也不知不觉地消失了。例如马路上急驰而过的汽车声,隔壁工厂轰隆隆的马达声,老奶奶唠唠叨叨的抱怨声,久而久之,左耳进右耳出,人,开始了声音的“过滤”。聪明的人,知道什么时候该听,什么时候不该听,这是因为他在“听”的成长过程里,学会了选择和思考,他听进心里的声音,不仅“好听”,也是“有益的”——这些声音,充实了他的生活,使他得到很多乐趣。

②可是对一个不用心听又没有兴趣听的人来说呢?久而久之,就成了“没有感觉”的人。当大家说“好”的时候,他盲目地跟着鼓掌,大家批评的时候,他也跟着摇头。鸟啼虫鸣,只是一种“声音”,即使美妙的音乐,也只不过是几种乐器的组合。想想看,如果一个“充耳不闻”的人,对外界的一切已经无动于衷,必然也是一个“视而不见”的人了。当一个人丧失了接收“世界声音”的能力,不也正意味着这个人内心世界的封闭和退缩,成了一个不折不扣的木头人吗?

1.选文谈到了哪两种生活态度?

2.请根据选文的内容,解释文段①中“它们竟然也不知不觉地消失了”这句话的含义。

3.谈谈你对文段①中“开始了声音的‘过滤’”这句话的理解。

4.文段①中有一句话表明了作者关于“听”的态度,请在原文中画出,并将其写下来。

5.为什么说“不用心听又没有兴趣的人久而久之会成为‘没有感觉’的人”?

6.请用一个成语概括“当大家说‘好’的时候,他盲目地跟着鼓掌,大家批评的时候,他也跟着摇头”这种人的表现,这个成语是: 。

7.我们应该怎样选择声音?

8.选段中说,“聪明的人,知道什么时候该听,什么时候不该听”,请结合你自己的生活实际,举例说明。

9.假如你走入一片森林,想象一下你会听到什么声音,请用语言描述一下。

三、拓展延伸探究:

阅读下文,完成文后的练习。

鱼类的声音

佘大奴

生活在陆地上的各种动物,绝大多数都会发出各种各样的叫声。那么,生活在水中的鱼类,会不会发出声音呢?科学研究和生产经验都告诉我们,生活在水中的鱼类,有许多是会发声的。小鲈鱼的叫声像蜜蜂飞过,嗡嗡地响;成群的青鱼像小鸟一样,叽叽地叫;黑背鲲的叫声有如风刮树叶,沙沙作响;沙丁鱼的喧哗好像静夜里浪涛拍岸的声音;气球鱼和刺猬鱼能呼噜呼噜地叫,仿佛熟睡的人在打鼾;咜背鳟的叫声是冬冬响,好像击着小鼓;小竹夹鱼发出的声音,很像用手指很快地刮梳子的声音;海鲫的发声像用钢锉摩擦金属时发出的响声……

不但不同的鱼会发出各种不同的声音,就是同一种鱼,在生殖、索饵、移动、逃避敌害,或者成群结队,或者单独行动等不同情况下,发出的声音也不同。每年春季,在我国沿海作产卵回游的大黄鱼,它们在回游过程中,开始接近卵场时,发出“沙沙”或“吱吱”的音响;到达产卵场开始时,则“呜呜”或“哼哼”地叫,像开水发出的声音;在排卵过程中,发出“咯咯咯”的声响,有如秋夜的青蛙在歌唱。

①鱼类究竟为什么要发声呢?②初步的研究表明,有的鱼发声是为了躲避或恐

吓敌害,有的是在生殖期为了招引异性,有的则是由于外界环境的变化不适合它们的生活条件而造成的。③鱼类怎么能发出声音呢?④原来大多数能发声的鱼,主要是靠体内的发声器官——鳔。⑤鱼鳔是一个充满气体的膜质囊,它靠一些纤细而延伸着的肌肉与脊椎骨相连。⑥这些延伸着的肌肉,具有与琴弦相似的作用,它的收缩引起鳔壁和鳔内的气体振动,从而发出声音。⑦有些鱼类,如竹夹鱼、翻车鱼是利用喉齿摩擦发声的;鼓鱼、刺猬鱼是利用背鳍、胸鳍或臂鳍的刺振动而发声;还有不少鱼是利用呼吸时鳃盖的振动或肛门的排气而发出声音的。⑧这些,在科学上统称为“生理学声音”。⑨此外,许多鱼类由于结成大群游动时也会发出声音来,这被称为“动力学声音”。

我国的劳动人民在很早以前就懂得把鱼类发声的现象应用到生产上,明朝李时珍在《本草纲目》中就写道:“石首鱼出水能鸣,每岁四月来自海洋,绵亘数里,其声如雷。海人以竹筒探水底,闻其声乃下网截流取之”。现在,沿海渔民在捕捞黄花鱼的时候,仍常用耳朵靠在船板下测听鱼的声音,据以判断鱼群的大小、位置和移动方向,从而采取捕捞措施。随着科学技术的发展,现在人们已经能够利用“水中听音器”来收听鱼类的声音,了解鱼群的大小、移动方向、离渔船的远近等。将来,由于对鱼类发声现象的深入研究,完全有可能做到如下两点:一是利用仪器测知鱼的声音,断定它是什么鱼,在什么地方,有多少,从而准确地组织捕捞;二是利用鱼类发声招引异性的现象,可以人为地把特定的音响送进水中,传播出去,从而把鱼诱集成群,甚至使它们游到渔网中去。

1.请给加点字注音。

打鼾( ) 鱼鳔( )

2.请找出选文第一段所使用的说明方法并说明其作用。

3.第一段“科学研究和生产经验都告诉我们,生活在水中的鱼类,有许多是会发声的”一句中,“有许多”能否去掉?为什么?

4.鱼类为什么要发声?人类是如何把鱼类发声的现象应用到生产上的?

5.第一段和第二段都说明了鱼会发声,内容是否重复?请说明理由。

6.第三段中“原来大多数能发声的鱼,主要是靠体内的发声器官——鳔”一句,能体现语言准确的两个词是 和 。

7.试着用“∥”为第三段划分层次,并写出层意。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》