2021-2022学年高二下学期物理人教版(2019)选择性必修第三册1.3 《分子运动速率分布规律》 教学设计(word版教案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高二下学期物理人教版(2019)选择性必修第三册1.3 《分子运动速率分布规律》 教学设计(word版教案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 65.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-05-24 11:57:24 | ||

图片预览

文档简介

第一章 分子动理论

第3节 分子运动速率分布规律

教学内容分析

《分子运动速率分布规律》是《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》选择性必修第3册“固体、液体和气体”主题下的内容。课程标准要求为:了解分子运动速率分布的统计规律,知道分子运动速率分布图像的物理意义。能用分子动理论和统计观点解释气体压强。《普通高中物理课程标准(2017年版)解读》对课程标准的解读为:要求学生了解分子运动速率的统计分布规律。例如通过了解某种气体分子在一定的温度下速率分布的情况,体会尽管每个分子的速率有大有小,但从大量分子的整体来说,分子的速率是按照一定的规律分布的。这种大量分子的整体会表现出一定的规律性,这种规律性称为统计规律。学生要知道分子运动速率分布图像的物理意义。学生应该知道“温度是分子平均动能的标志”。要知道气体分子的速率分布规律与温度有关,能解释为什么分子的平均动能随温度的变化而变化。要求学生能从微观角度用分子动理论解释气体压强产生的原因,也能从宏观角度应用力学知识和统计的观点分析气体压强的大小。这里不要求学生推导气体压强的表达式。

学情分析

从知识层面,学生在数学课上已学习统计规律内容,知道单个事件的随机性和大量事件表现出统计规律。学生了解阿伏伽德罗常数的重要意义,从宏观量计算微观量,教学中可让学生估算标准状态下分子的间距,利用分子间作用力图像建立分子运动模型。学生初中学习过压强的定义,理解动量定律的含义,这为学生从微观上解释压强的产生奠定知识基础。高二学生仍依赖于形象思维,抽象逻辑思维进一步发展。教学中利用现代教育技术模拟气体分子的运动,增强教学的直观性和可视性,帮助学生建立气体分子热运动的物理图像。

教学目标

1.学生初步了解什么是“统计规律”。

2.学生理解气体分子运动的特点:分子沿各个方向运动的几率相等,分子速率按照一定规律分布。

3.学生能用气体分子运动论解释气体压强的微观意义,知道气体压强与温度、分子数密度的关系。

4.学生了解分子运动速率分布图像的特征——“中间多、两头少”,了解温度变化,分子运动速率变化的特征。

教学重难点

教学重点:气体分子运动特点;分子运动速率分布图像;压强的产生和影响因素

教学难点:气体压强的微观解释和影响因素

教学方法:讲授法、仿真实验探究、启发式教学、对话教学

教学过程

新课引入

教师介绍伽尔顿实验构造,并用PhET仿真实验模拟实验现象。

问题:小球撞击钉子后向两侧运动的概率是多少?为什么中央附近的小球数目多?

师生总结统计规律的含义。

新课教学

活动一:探究气体分子的运动特点

问题1-1:标准状态下气体摩尔体积Vmol=22.4L,气体分子中心间距是多少?和分子大小相比有何特点?

问题1-2:考虑分子间距和分子大小,关于分子间的作用力建立怎样的物理模型合适?

教师活动:播放气体分子在容器内运动的仿真模拟动画。

问题1-3:气体分子的运动有哪些特点?你能尝试进行总结吗?

设计意图:通过具体数值计算得到分子间距是分子大小的10倍,学生运用分子间作用力和距离图像认识到分子间作用力在分子不发生碰撞时可以忽略不计。运用PhET仿真实验让学生直观看到分子运动特点——向各个方向运动,两次碰撞间速度不变,建构分子运动的理想物理模型。

气体分子运动的特点:

①分子本身的线度比起分子间的距离小得多忽略不计,分子视为质点

②除碰撞瞬间外,分子间作用力可忽略不计.分子在两次碰撞之间作自由的匀速直线运动

③分子之间及分子与器壁间的碰撞是完全弹性碰撞

④向各个方向运动的气体分子数相等(各向同性)

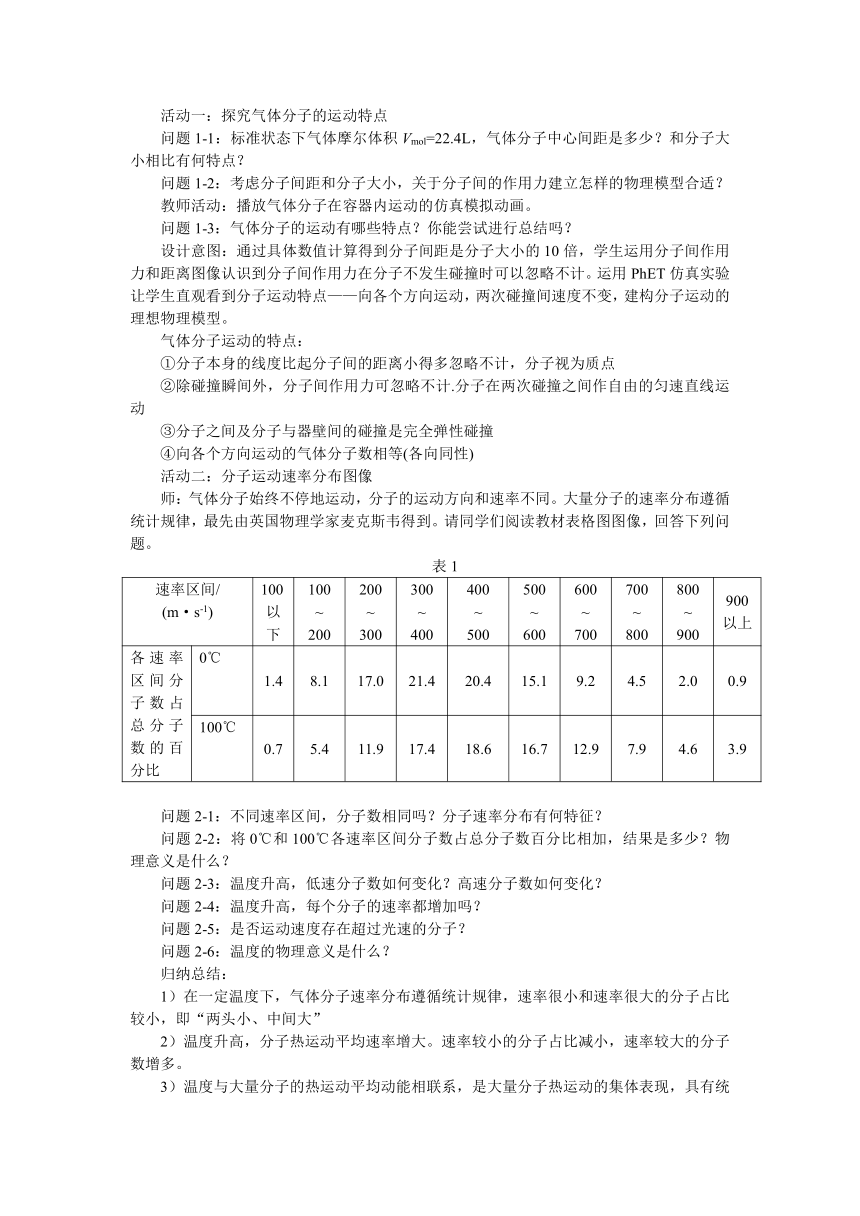

活动二:分子运动速率分布图像

师:气体分子始终不停地运动,分子的运动方向和速率不同。大量分子的速率分布遵循统计规律,最先由英国物理学家麦克斯韦得到。请同学们阅读教材表格图图像,回答下列问题。

表1

速率区间/ (m·s-1) 100以下 100 ~ 200 200 ~ 300 300 ~ 400 400 ~ 500 500 ~ 600 600 ~ 700 700 ~ 800 800 ~ 900 900以上

各速率区间分子数占总分子数的百分比 0℃ 1.4 8.1 17.0 21.4 20.4 15.1 9.2 4.5 2.0 0.9

100℃ 0.7 5.4 11.9 17.4 18.6 16.7 12.9 7.9 4.6 3.9

问题2-1:不同速率区间,分子数相同吗?分子速率分布有何特征?

问题2-2:将0℃和100℃各速率区间分子数占总分子数百分比相加,结果是多少?物理意义是什么?

问题2-3:温度升高,低速分子数如何变化?高速分子数如何变化?

问题2-4:温度升高,每个分子的速率都增加吗?

问题2-5:是否运动速度存在超过光速的分子?

问题2-6:温度的物理意义是什么?

归纳总结:

1)在一定温度下,气体分子速率分布遵循统计规律,速率很小和速率很大的分子占比较小,即“两头小、中间大”

2)温度升高,分子热运动平均速率增大。速率较小的分子占比减小,速率较大的分子数增多。

3)温度与大量分子的热运动平均动能相联系,是大量分子热运动的集体表现,具有统计意义。对于单个分子,温度没有意义。

活动三:探究气体压强的产生和影响因素

教师活动:演示PhET仿真实验——气体的性质。介绍仿真实验界面和功能。增加气体分子数、升高或降低温度,通过压力表显示压强变化情况。

实验1:用打气筒向容器中充入一个气体分子,气体分子做匀速直线运动,和容器壁碰撞后,速度方向变化,速率大小不变。

实验2:向容器充入大量气体分子,压力表示数增大,在某个值上下略有波动。

实验3:对容器加热,压力表示数增大。

问题3-1:为什么分子与器壁碰撞后速率不变?请用碰撞的知识解释。

问题3-2:气体压强的产生原理是什么

问题3-3:气体压强与哪些因素有关?压强与这些因素有何关系?

师:气体分子向各个方向运动相同。可以用一种等效模型处理:设所有分子以平均速率 运动,分子沿三维坐标轴6个方向运动,每个方向分子数密度为n/6.

问题3-4:与底面Oxy平面撞击的分子运动方向指向哪里?

问题3-5:在Δt 时间内到达面积ΔS的分子个数是多少?

问题3-6:在单位时间和单位面积碰撞的分子个数是多少?

问题3-7:一个气体分子与器壁碰撞后动量的改变量是多少?

问题3-8:Δt 时间内器壁对分子的冲量是多少?

问题3-9:.器壁对分子的作用力是多大?

问题3-10:求气体压强 p的表达式.

在Δt 时间内到达面积ΔS的分子个数为N= · S· t

单位时间与单位面积碰撞的分子数为N0= = ∝n

在 t时间内,运用动量定理

N·2m =F t

压强p = = = 其中热运动平均动能Ek=m 2,由气体温度决定。

课堂练习:估算单位时间与单位面积碰撞的分子数目的数量级。

课堂小结:本节课你有哪些收获?学习了哪些物理方法?还有哪些困惑?

学生活动:学生对本节课所学内容总结,教师补充完善。

板书设计

§ 分子热运动速率分布规律

一、气体分子运动特点

1.分子间距是分子大小的10倍,分子间作用力忽略不计

2.分子视为质点,分子间的碰撞视为弹性碰撞

3.向各个方向运动的气体分子数相等(各向同性)

二、分子速率分布

1.“两头小、中间大”

2.温度升高,热运动平均速率增大

3.温度是大量分子热运动剧烈程度的标志

三、气体压强的微观解释

1.压强的产生

2.p=

教学反思

PhET仿真实验直观形象,让分子的热运动图像可视,能帮助学生建立分子热运动的物理图像。教学时虽然能吸引学生的兴趣,但要设置合理有效的问题链,将直观图像和物理模型建立起紧密的联系,要让学生从已学知识逐步建构起对应的物理模型。

气体压强的定量表达式虽然不要求掌握,但通过简化模型学生完全可以运用动量和压强知识自主推导出来,定量的推导需要有效运用动量的相关知识和统计分布。在推导前一定要把简化模型如何建立的让学生弄明白,为什么可以这样等效?等效的好处是什么?只有这些问题解决了,学生的推导才能进行。学生知道压强的定量表达式对于解决一些习题有很大的帮助。

第3节 分子运动速率分布规律

教学内容分析

《分子运动速率分布规律》是《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》选择性必修第3册“固体、液体和气体”主题下的内容。课程标准要求为:了解分子运动速率分布的统计规律,知道分子运动速率分布图像的物理意义。能用分子动理论和统计观点解释气体压强。《普通高中物理课程标准(2017年版)解读》对课程标准的解读为:要求学生了解分子运动速率的统计分布规律。例如通过了解某种气体分子在一定的温度下速率分布的情况,体会尽管每个分子的速率有大有小,但从大量分子的整体来说,分子的速率是按照一定的规律分布的。这种大量分子的整体会表现出一定的规律性,这种规律性称为统计规律。学生要知道分子运动速率分布图像的物理意义。学生应该知道“温度是分子平均动能的标志”。要知道气体分子的速率分布规律与温度有关,能解释为什么分子的平均动能随温度的变化而变化。要求学生能从微观角度用分子动理论解释气体压强产生的原因,也能从宏观角度应用力学知识和统计的观点分析气体压强的大小。这里不要求学生推导气体压强的表达式。

学情分析

从知识层面,学生在数学课上已学习统计规律内容,知道单个事件的随机性和大量事件表现出统计规律。学生了解阿伏伽德罗常数的重要意义,从宏观量计算微观量,教学中可让学生估算标准状态下分子的间距,利用分子间作用力图像建立分子运动模型。学生初中学习过压强的定义,理解动量定律的含义,这为学生从微观上解释压强的产生奠定知识基础。高二学生仍依赖于形象思维,抽象逻辑思维进一步发展。教学中利用现代教育技术模拟气体分子的运动,增强教学的直观性和可视性,帮助学生建立气体分子热运动的物理图像。

教学目标

1.学生初步了解什么是“统计规律”。

2.学生理解气体分子运动的特点:分子沿各个方向运动的几率相等,分子速率按照一定规律分布。

3.学生能用气体分子运动论解释气体压强的微观意义,知道气体压强与温度、分子数密度的关系。

4.学生了解分子运动速率分布图像的特征——“中间多、两头少”,了解温度变化,分子运动速率变化的特征。

教学重难点

教学重点:气体分子运动特点;分子运动速率分布图像;压强的产生和影响因素

教学难点:气体压强的微观解释和影响因素

教学方法:讲授法、仿真实验探究、启发式教学、对话教学

教学过程

新课引入

教师介绍伽尔顿实验构造,并用PhET仿真实验模拟实验现象。

问题:小球撞击钉子后向两侧运动的概率是多少?为什么中央附近的小球数目多?

师生总结统计规律的含义。

新课教学

活动一:探究气体分子的运动特点

问题1-1:标准状态下气体摩尔体积Vmol=22.4L,气体分子中心间距是多少?和分子大小相比有何特点?

问题1-2:考虑分子间距和分子大小,关于分子间的作用力建立怎样的物理模型合适?

教师活动:播放气体分子在容器内运动的仿真模拟动画。

问题1-3:气体分子的运动有哪些特点?你能尝试进行总结吗?

设计意图:通过具体数值计算得到分子间距是分子大小的10倍,学生运用分子间作用力和距离图像认识到分子间作用力在分子不发生碰撞时可以忽略不计。运用PhET仿真实验让学生直观看到分子运动特点——向各个方向运动,两次碰撞间速度不变,建构分子运动的理想物理模型。

气体分子运动的特点:

①分子本身的线度比起分子间的距离小得多忽略不计,分子视为质点

②除碰撞瞬间外,分子间作用力可忽略不计.分子在两次碰撞之间作自由的匀速直线运动

③分子之间及分子与器壁间的碰撞是完全弹性碰撞

④向各个方向运动的气体分子数相等(各向同性)

活动二:分子运动速率分布图像

师:气体分子始终不停地运动,分子的运动方向和速率不同。大量分子的速率分布遵循统计规律,最先由英国物理学家麦克斯韦得到。请同学们阅读教材表格图图像,回答下列问题。

表1

速率区间/ (m·s-1) 100以下 100 ~ 200 200 ~ 300 300 ~ 400 400 ~ 500 500 ~ 600 600 ~ 700 700 ~ 800 800 ~ 900 900以上

各速率区间分子数占总分子数的百分比 0℃ 1.4 8.1 17.0 21.4 20.4 15.1 9.2 4.5 2.0 0.9

100℃ 0.7 5.4 11.9 17.4 18.6 16.7 12.9 7.9 4.6 3.9

问题2-1:不同速率区间,分子数相同吗?分子速率分布有何特征?

问题2-2:将0℃和100℃各速率区间分子数占总分子数百分比相加,结果是多少?物理意义是什么?

问题2-3:温度升高,低速分子数如何变化?高速分子数如何变化?

问题2-4:温度升高,每个分子的速率都增加吗?

问题2-5:是否运动速度存在超过光速的分子?

问题2-6:温度的物理意义是什么?

归纳总结:

1)在一定温度下,气体分子速率分布遵循统计规律,速率很小和速率很大的分子占比较小,即“两头小、中间大”

2)温度升高,分子热运动平均速率增大。速率较小的分子占比减小,速率较大的分子数增多。

3)温度与大量分子的热运动平均动能相联系,是大量分子热运动的集体表现,具有统计意义。对于单个分子,温度没有意义。

活动三:探究气体压强的产生和影响因素

教师活动:演示PhET仿真实验——气体的性质。介绍仿真实验界面和功能。增加气体分子数、升高或降低温度,通过压力表显示压强变化情况。

实验1:用打气筒向容器中充入一个气体分子,气体分子做匀速直线运动,和容器壁碰撞后,速度方向变化,速率大小不变。

实验2:向容器充入大量气体分子,压力表示数增大,在某个值上下略有波动。

实验3:对容器加热,压力表示数增大。

问题3-1:为什么分子与器壁碰撞后速率不变?请用碰撞的知识解释。

问题3-2:气体压强的产生原理是什么

问题3-3:气体压强与哪些因素有关?压强与这些因素有何关系?

师:气体分子向各个方向运动相同。可以用一种等效模型处理:设所有分子以平均速率 运动,分子沿三维坐标轴6个方向运动,每个方向分子数密度为n/6.

问题3-4:与底面Oxy平面撞击的分子运动方向指向哪里?

问题3-5:在Δt 时间内到达面积ΔS的分子个数是多少?

问题3-6:在单位时间和单位面积碰撞的分子个数是多少?

问题3-7:一个气体分子与器壁碰撞后动量的改变量是多少?

问题3-8:Δt 时间内器壁对分子的冲量是多少?

问题3-9:.器壁对分子的作用力是多大?

问题3-10:求气体压强 p的表达式.

在Δt 时间内到达面积ΔS的分子个数为N= · S· t

单位时间与单位面积碰撞的分子数为N0= = ∝n

在 t时间内,运用动量定理

N·2m =F t

压强p = = = 其中热运动平均动能Ek=m 2,由气体温度决定。

课堂练习:估算单位时间与单位面积碰撞的分子数目的数量级。

课堂小结:本节课你有哪些收获?学习了哪些物理方法?还有哪些困惑?

学生活动:学生对本节课所学内容总结,教师补充完善。

板书设计

§ 分子热运动速率分布规律

一、气体分子运动特点

1.分子间距是分子大小的10倍,分子间作用力忽略不计

2.分子视为质点,分子间的碰撞视为弹性碰撞

3.向各个方向运动的气体分子数相等(各向同性)

二、分子速率分布

1.“两头小、中间大”

2.温度升高,热运动平均速率增大

3.温度是大量分子热运动剧烈程度的标志

三、气体压强的微观解释

1.压强的产生

2.p=

教学反思

PhET仿真实验直观形象,让分子的热运动图像可视,能帮助学生建立分子热运动的物理图像。教学时虽然能吸引学生的兴趣,但要设置合理有效的问题链,将直观图像和物理模型建立起紧密的联系,要让学生从已学知识逐步建构起对应的物理模型。

气体压强的定量表达式虽然不要求掌握,但通过简化模型学生完全可以运用动量和压强知识自主推导出来,定量的推导需要有效运用动量的相关知识和统计分布。在推导前一定要把简化模型如何建立的让学生弄明白,为什么可以这样等效?等效的好处是什么?只有这些问题解决了,学生的推导才能进行。学生知道压强的定量表达式对于解决一些习题有很大的帮助。

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子