2022年中考语文二轮复习名著阅读《红星照耀中国》课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文二轮复习名著阅读《红星照耀中国》课件(共60张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 238.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-24 22:36:44 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

八年级上册

《红星照耀中国》

一、整本书阅读

(一)文学常识填空

1.《红星照耀中国》也叫《_____________》,这是一部文笔优美的________性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在我国________革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。该书绝大部分素材来自_____________的第一手资料,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

西行漫记

纪实

西北

作者采访

2. 作者通过与中国共产党的领导人毛泽东、周恩来、朱德、贺龙、彭德怀等以及广大____________、农民、工人、知识分子的接触交往,了解了革命根据地政治、军事、经济、文化、生活各方面的真实情况,准确、鲜明、生动地反映了中国共产党和工农红军的斗争业绩。____________和____________是作者埃德加·斯诺笔下最具代表性的人物形象。

红军战士

毛泽东

周恩来

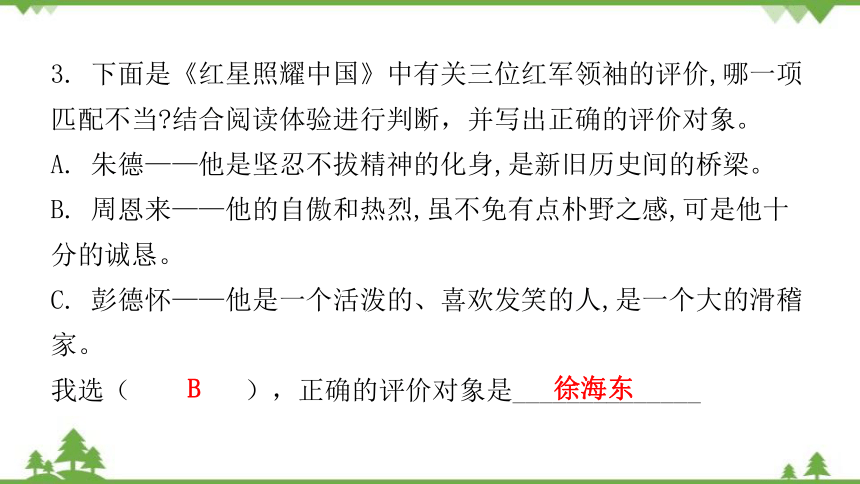

3. 下面是《红星照耀中国》中有关三位红军领袖的评价,哪一项匹配不当 结合阅读体验进行判断,并写出正确的评价对象。

A. 朱德——他是坚忍不拔精神的化身,是新旧历史间的桥梁。

B. 周恩来——他的自傲和热烈,虽不免有点朴野之感,可是他十分的诚恳。

C. 彭德怀——他是一个活泼的、喜欢发笑的人,是一个大的滑稽家。

我选( ),正确的评价对象是______________

B

徐海东

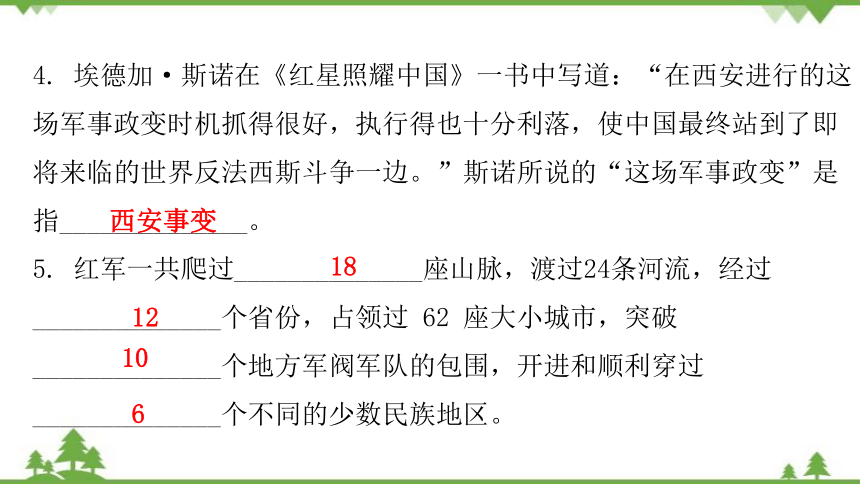

4. 埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“在西安进行的这场军事政变时机抓得很好,执行得也十分利落,使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。”斯诺所说的“这场军事政变”是指______________。

5. 红军一共爬过______________座山脉,渡过24条河流,经过______________个省份,占领过 62 座大小城市,突破______________个地方军阀军队的包围,开进和顺利穿过______________个不同的少数民族地区。

西安事变

18

12

10

6

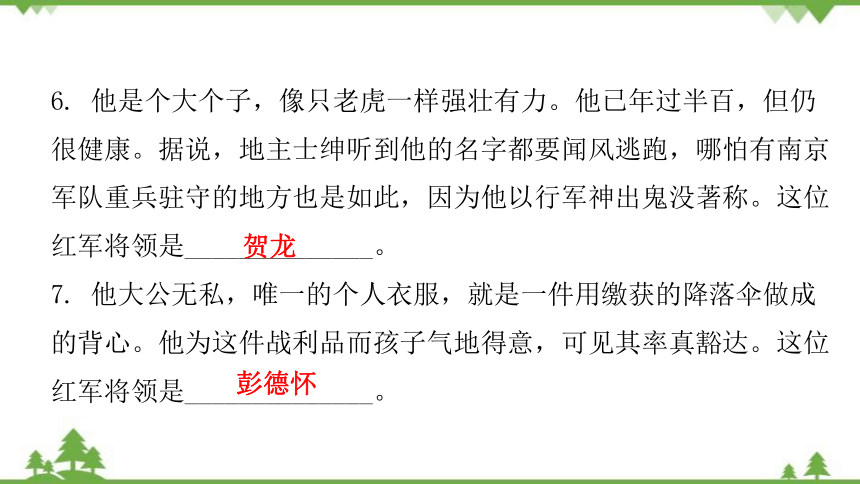

6. 他是个大个子,像只老虎一样强壮有力。他已年过半百,但仍很健康。据说,地主士绅听到他的名字都要闻风逃跑,哪怕有南京军队重兵驻守的地方也是如此,因为他以行军神出鬼没著称。这位红军将领是______________。

7. 他大公无私,唯一的个人衣服,就是一件用缴获的降落伞做成的背心。他为这件战利品而孩子气地得意,可见其率真豁达。这位红军将领是______________。

贺龙

彭德怀

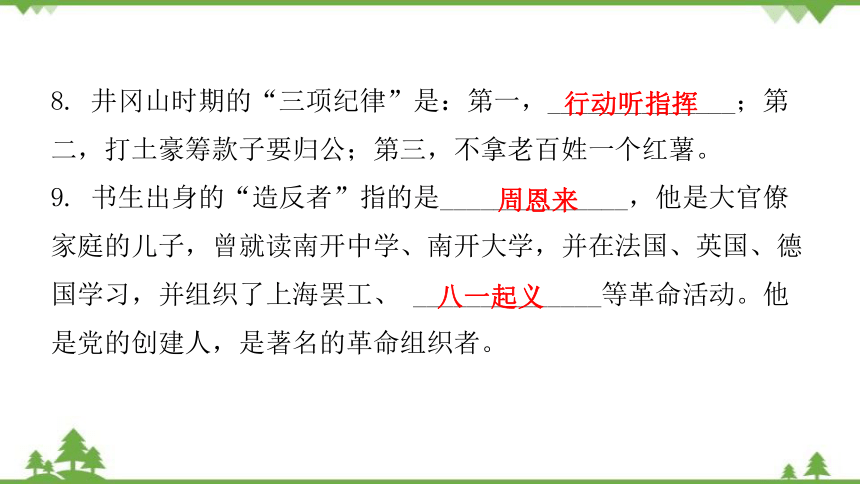

8. 井冈山时期的“三项纪律”是:第一,______________;第二,打土豪筹款子要归公;第三,不拿老百姓一个红薯。

9. 书生出身的“造反者”指的是______________,他是大官僚家庭的儿子,曾就读南开中学、南开大学,并在法国、英国、德国学习,并组织了上海罢工、 ______________等革命活动。他是党的创建人,是著名的革命组织者。

行动听指挥

周恩来

八一起义

10. 在劝说蒋介石联共抗日遭拒绝的情况下,______________和______________两位将军,于1936年12月12日发动“兵谏”,在西安拘捕蒋介石,并通电全国,提出改组南京政府,停止一切内战等八项主张。

张学良

杨虎城

11. 阅读名著选段,回答问题。

【选段一】我在宁夏和甘肃所看到的红军部队,住在窑洞里,富有地主原来的马厩里,用泥土和木料草率建成的营房里,以前的官吏或驻军丢弃的场地和房子里。他们睡在硬炕上,甚至没有草垫,每人只有一条棉毯……

【选段二】红军战士一个个站出来愿意冒生命危险,于是在报名的人中最后选了三十个人。他们身上背了毛瑟枪和手榴弹,马上就爬到沸腾的河流上去了,紧紧地抓住了铁索一步一抓地前进。红军机枪向敌军碉堡开火,子弹都飞迸在桥头堡上。敌军也以机枪回报,狙击手向着在河流上空摇晃地向他们慢慢爬行前进的红军射击。第一个战士中了弹,掉到了下面的急流中,接着又有第二个、第三个。

(1)选段二写的是长征中的什么大事件?用五个字概括。

________________________________________________________(2)埃德加·斯诺看到的中国红军是一支怎样的队伍?简要概括。

________________________________________________________

强渡大渡河。

中国红军是一支甘于奉献,甘于吃苦,不怕牺牲的一支队伍。

(二)整体感知

12.《红星照耀中国》不仅在政治意义上取得了极大的成功,而且在报告文学创作的艺术手法上也成为同类作品的典范。______________、______________以及叙事的角度几近出神入化的程度。

人物刻画

环境描写

13. 阅读下列句子,回答问题。

①他建立了中国革命化军队在游击战中不可轻侮的战斗力。他和毛泽东的联合不是互相竞争的,而是相辅相成的。

②红军战士一个个站出来愿意冒生命危险。四川军队大概从来没有见过这样的战士——这些人当兵不只是为了有个饭碗,这些青年为了胜利而甘于送命。

③沉着谦虚,说话轻声,眼光非常和蔼。有铁一般的臂膀和腿。喜欢运动,喜欢读书。

④他们的英勇故事流传很多,他们永远是愉快的,乐观的,寄托着中国的将来。

⑤苏维埃掌权人物,感情相当深邃的人,是一个颇有天才的军事和政治战略家,提出建立抗日民族统一战线的主张。

⑥面容瘦削,个子高出一般中国人,一头浓密的黑发,双目炯炯有神,鼻梁很高,颧骨凸出。

⑦桥上一半木板被抽走,三十个勇士冒着弹雨,紧抓铁索一步一抓地前进,冒着舔人的火焰冲过余下的桥板。

⑧他们大多数人的军服都太肥大,袖子垂到膝部,上衣几乎拖到地面。

(1)仔细阅读上面筛选出的相关信息,将表格补充完整。(填序号)

人物 细节描述 作者评论

毛泽东 ______________ ______________

朱德 ______________ ______________

泸定桥英雄 ______________ ______________

“红小鬼” ______________ ______________

⑥

⑤

③

①

⑦

②

⑧

④

(2)根据表格及选文概述作品的艺术特色。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

埃德加·斯诺运用形象化的描述,捕捉生动的细节,并在叙事中穿插评论,让《红星照耀中国》这本书里一个个鲜活的生命光耀着永恒和崇高。

14. 下列关于名著的说法不正确的一项是( )

A.《红星照耀中国》通过一个外国人的所见所闻,客观地向全世界报道了共产党和红军的真实情况,使西方人第一次了解到中国共产党人的真实生活。

B.《红星照耀中国》一书中写道:“在某种意义上讲,这次大迁移是历史上最大的一次流动的武装宣传。”句中的“大迁移”是指红军北上抗日。

B

C.《红星照耀中国》书名的含义,是指中国共产党及其领导的红色革命犹如一颗闪亮的红星,不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国。

D.《红星照耀中国》一书中作者是按照“探寻红色中国”的时间顺序来记录见闻的。

二、名著阅读模拟训练

(一)去西安的慢车(10分)

一天午夜,我登上了一列破败不堪的火车,身上有点不舒服,可是心里却非常兴奋。我所以兴奋,是因为摆在我面前的这次旅行是要去探索一个跟紫禁城的中世纪壮丽豪华在时间上相隔千百年、空间上相距千百里的地方:我是到“红色中国”去。我所以“有点不舒服”,是因为我身上注射了凡是能够弄到的一切预防针。用微生物的眼睛来看一下我的血液,就可以发现一支令

人毛骨悚然的队伍,在我的臂部和腿部注射了天花、伤寒、霍乱、斑疹伤寒和鼠疫的病菌。这五种病在当时的西北都是流行病。此外,最近还流传着令人吃惊的消息,说淋巴腺鼠疫正在陕西省蔓延开来,陕西省是地球上少数几处流行这种风土病的地方之一。

1.选文出自作品《______________》,作者是______________。(2分)

红星照耀中国

埃德加·斯诺

2. 作者登上了一列破败不堪的火车,为什么作者会觉得身上不舒服但是却又非常兴奋?(4分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“不舒服”是因为作者身上注射了“凡是能够弄到的一切预防针”;“兴奋”是因为摆在作者面前的这次旅行是要去探索一个与“紫禁城的中世纪壮丽豪华在时间上相隔千百年、空间上相距千百里的地方”,是到“红色中国”去。

3. 作者怀着怎样的心情来到中国红军革命根据地进行报道?他充足的预防准备可以从侧面反映出革命根据地怎样的情况?(4分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

兴奋、好奇。从侧面反映出革命根据地的环境恶劣,各种疾病在传播,以及红军连最常见的流行病都没有办法根治的艰苦条件。

(二)大迁移(10分)

率领红军先锋部队的是指挥员A,他曾在四川一个军阀的军队里当过军官。他熟悉这个部落民族,熟悉他们的内争和不满。他特别熟悉他们仇恨汉人,而且他能够说几句彝族话。他奉命前去谈判友好联盟,进入了彝族的境内,同彝族的首领进行谈判。他说,彝族人反对军阀刘湘、刘文辉和国民党;红军也反对他们。彝族人要保持独立;红军的政策主张中国各少数民族都自治。彝族

人仇恨汉人是因为他们受到汉人的压迫,但是汉人有“白汉”和“红汉”,正如彝族人有“白彝”和“黑彝”,老是杀彝族人,压迫彝族人的是白汉。红汉和黑彝应该团结起来反对他们的共同敌人白汉。彝族人很有兴趣地听着。他们狡黠地要武器和弹药好保卫独立,帮助红汉打白汉。结果红军都给了他们,使他们感到很意外。

于是红军不仅迅速地而且安然无事地高高兴兴过了境。好几百个彝族人参加了红汉,一起到大渡河去打共同的敌人。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 文中的指挥员A是______________(填人名)。(2分)

2. 结合选文简要分析指挥员A的人物形象。(4分)________________________________________________________

________________________________________________________

刘伯承

从他劝彝族与中国红军结盟的话语中可知,他是个勇毅、有智谋,有反战情结的军事家。

3. 看了节选文字的记述,你觉得红军能够取得这次“大迁移”的胜利的原因有哪些 (4分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

有两个原因:①中国共产党了解人民疾苦,为人民争取权益,是代表人民的力量。②具有不惧艰险和困难、坚忍顽强的红军精神。

(三)彭德怀(10分)

彭德怀过去即有这样一种斗争历史,我原以为他是个疲惫的、板着脸的狂热领袖,身体也许已经垮了。结果我却发现彭德怀是个愉快爱笑的人,身体极为健康,只是肚子不好,这是在长征途上有一个星期硬着头皮吃没有煮过的麦粒和野草,又吃带有毒性的食物和几天颗粒不进的结果。他身经百战,只受过一次伤,而且只是表面的。

我住在彭德怀设在预旺堡的司令部的院子里,因此我在前线常常看到他。附带说一句,司令部——当时指挥三万多军队——不过是一间简单的屋子,内设一张桌子和一条板凳,两只铁制的文件箱,红军自绘的地图,一台野战电话,一条毛巾,一只脸盆,和铺了他的毯子的炕。他同部下一样,只有两套制服,他们都不佩军衔领章。他有一件个人衣服,孩子气地感到很得意,那是在长征途上击下敌机后用缴获的降落伞做的背心。

我们在一起吃过好几顿饭。他吃得很少很简单,伙食同部下一样,一般是白菜、面条、豆、羊肉,有时有馒头。宁夏产瓜,种类很多,彭德怀很爱吃……他的吃瓜能力已为他博得了“韩吃瓜的”这样一个美名。

我必须承认彭德怀给我的印象很深。他的谈话举止里有一种开门见山、直截了当、不转弯抹角的作风很使我喜欢,这是中国人中不可多得的品质。他动作和说话都很敏捷,喜欢说说笑笑,

很有才智,善于驰骋,又能吃苦耐劳,是个很活泼的人。这也许一半是由于他不吸烟、也不喝酒的缘故。有一天红二师进行演习,我正好同他在一起,要爬一座很陡峭的小山。“冲到顶上去!”彭德怀突然向他气喘吁吁的部下和我叫道。他像兔子一般蹿了出去,在我们之前到达山顶。又有一次,我们在骑马的时候,他又这样叫了一声,提出挑战。从这一点和其他方面可以看出他精力过人。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 作品记录的是作者什么时候在什么地方的所见所闻?(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

2. 结合选文,谈谈斯诺对彭德怀的印象。(4分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

作品真实地记录了自1936年6月至10月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。

①愉快爱笑、直截了当、很有才智,又能吃苦耐劳。 ②彭德怀大公无私,他唯一的个人衣服,就是一件用缴获的降落伞做成的背心。他为这件战利品而孩子气地得意,表现了他率真的个性。③“兔子一般蹿了出去”,抢先到达山顶,不仅表现彭德怀身体健康、动作敏捷,还体现了他作为一名统率大军的指挥员不失活泼、天真的个性。

3. 书中还描述了其他哪些红军领导人?(列举六人)(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

毛泽东、周恩来、朱德、贺龙、徐向前、徐海东等。

(四)总司令被逮(10分)

对于西安演出的这场惊险好戏的动机或政治背景,我们怎么说都行,但是有一点必须承认,它所选择的时机和执行的经过,可谓高明之极。它比蒋介石在南京或上海发动的政变,或者共产党占据广州的情况,其流血和笨拙程度都不知要低多少。起事计划事先一点也没有泄露给敌方。到十二月十二日早晨六点钟,整个事件就已经结束了。东北军和西北军控制了西安。蓝衣社特务在睡梦中惊起,被缴了械,逮捕起来;几乎整个参谋总部的人员

都在西安宾馆的住处遭到包围,关了起来;邵力子省主席和警察局长也成了阶下囚;西安市警察向兵变部队投降;南京方面的五十架轰炸机和飞行员在机场被扣。

但是逮捕总司令却流了血。蒋介石下榻在十英里外著名温泉胜地临潼,把所有其他客人都驱赶一空。张少帅的卫队长、二十六岁的孙铭九上尉午夜前往临潼,他在半路上带上二百名东北军,清晨三点钟开车到临潼郊外。他们在那里等到五点钟,第一辆卡车载着十五个人开到宾馆门口,被岗哨喝止,就开起火来。

东北军这批先遣人员的增援部队马上开到,孙上尉率部进攻总司令住处。警卫人员猝不及防,没有久战,不过有足够时间让吃惊的总司令逃跑。孙上尉到蒋介石的寝室时,他已经逃跑了。孙率部搜索,爬上了宾馆后面的白雪掩盖、岩石嶙峋的小山。他们马上就发现了总司令的贴身仆人,接着不久就找到了总司令本人。他只穿着睡衣睡裤,外面披着一件长袍,赤裸的手脚在急急忙忙爬上山时给划破了,嘴里也没有假牙,身子索索地在寒冷中哆嗦着,躲在一块大岩石旁的小洞里——这块大岩石是长城建造者秦始皇陵寝所在地的标志。

孙铭九向他打了招呼,总司令的第一句话是:“你是同志,就开枪把我打死算了。”孙回答说:“我们不开枪。我们只要求你领导我国抗日。”

蒋介石仍坐在大石上,结结巴巴地说:“把张少帅叫来,我就下山。”

“张少帅不在这里。城里的部队已起义,我们是来保护你的。”

总司令闻此似乎感到放心多了,要派一匹马送他下山。“这里没有马,”孙铭九说,“不过我可以背你下山。”他在蒋介石前面蹲下。蒋介石犹豫了一会儿就同意了,吃力地趴在这个年轻军官的宽阔背上。他们就这样在军队卫护下下了山,等仆人送来了他的鞋子,然后在山脚下上了汽车开到西安去。

“既往不咎,”孙铭九对他说,“从今开始中国必须采取新政策。你打算怎么办?……中国的唯一紧急任务就是打日本。这是东北人民的特别要求。你为什么不打日本而下令打红军?”

“我是中国人民的领袖,”蒋介石大声说,“我代表国家。我认为我的政策是正确的。”

就这样,总司令虽然流了一点血,却毫不屈服,到了城里,成了杨虎城将军和张学良少帅的阶下囚。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 斯诺所说的“这场惊险好戏”发生在______________年,是由______________和______________发动的。(3分)

2. 联系作品情节,简述这场军事政变的动机、结果和历史意义。(3分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

1936

张学良

杨虎城

动机:停止内战,一致抗日。(答联共抗日、抗日、救国等均可)

结果:和平解决,蒋介石被迫接受停止内战,联共抗日的主张。

历史意义:标志着国共两党第二次合作的初步形成。

3. 选文对蒋介石运用了什么描写手法?表现了人物怎样的性格特点?(4分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

外貌描写、动作描写和语言描写。蒋介石是个复杂多变的人物,当他来到西安,猝不及防被张学良、杨虎城“兵谏”,作者运用外貌描写和动作描写刻画了人物出逃时的状态,表现了人物的恐惧;而后当他听闻孙铭九是来保护自己的,又表现出他倔强顽固的特点。作者细致的描写,刻画出蒋介石外强中干、阴险毒辣的政客形象。

三、比较阅读提升训练

(一)“红小鬼”(10分)

【甲】我坐下来和驻扎在这里的交通处的一部分人员一起吃饭,见到了十几个宿在百家坪的青年……我们吃的有炖鸡,不发酵的保麸馒头、白菜、小米和我放量大吃的马铃薯。可是像平常一样,除了热开水以外,没有别的喝的,而开水又烫得不能进口。因此我口渴得要命。

饭是由两个态度冷淡的孩子侍候的……他们穿着大了好几号的制服,戴着红军八角帽,帽舌很长,不断掉下来遮住他们的

眼睛。他们最初不高兴地看着我,可是在几分钟后,我就想法惹起了其中一个孩子的友善的微笑。这使我胆子大了一些,他从我身边走过时,我就招呼他:“喂,给我们拿点冷水来。”

那个孩子压根儿不理我。几分钟后,我又招呼另一个孩子,结果也是一样。

【乙】在苏区,少年先锋队员的任务之一,是在后方检查过路旅客,看他们有没有路条。他们十分坚决地执行这项任务,把没有路条的旅客带到当地苏维埃去盘问。彭德怀告诉我,他有一次被几个少先队员喝令站住,要看他的路条,否则就要逮捕他。

“但是我就是彭德怀,”他说,“这些路条都是我开的。”

“你是朱总司令我们也不管,”小鬼们不相信地说,“你得有个路条。”他们叫人来增援,于是有几个孩子从田里跑来。

彭德怀只好写了路条,签了字,交给他们,才能够继续上路。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 甲文中,两个孩子为什么对“我”的招呼毫不理睬 (2分)________________________________________________________

2. 乙文中,少年先锋队员后来是在什么情况下才放行彭德怀的 这体现了他们什么形象特点 (4分)________________________________________________________

________________________________________________________

因为他们认为“我”不应该喊他们“喂”,而应该称呼“同志”。

彭德怀不得不写了一张通行证,自己签了字,他们才放行。这体现了他们工作中忠于职守、一视同仁的形象特点。

3.《红星照耀中国》中,作者不仅关注根据地的主要领导人,对“小人物”的刻画也很成功。说说这群“红小鬼”的性格特征。(4分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

在斯诺幽默风趣的叙述里,“红小鬼”的形象鲜活而可爱,他们有着高度的个人自尊,愉快乐观、生机勃勃,他们耐心、勤劳、机灵、努力学习,给“红色中国”增添了无限的希望与活力。

(二)举国大迁移(10分)

【甲】红军成功地突破了第一道碉堡线以后,就开始走上它历时一年的划时代的征途,首先向西,然后向北。这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征,这里只能作极简略的介绍。共产党人现在正在写一部长征的集体报告,由好几十个参加长征的人执笔,已经有了三十万字,还没有完成。冒险、探索、发现、勇气和胆怯、胜利和狂喜、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿,这些千千万万青年人的经久不衰的热情、始终如一的希望、令人惊诧的革命乐观情绪,像一把烈焰,贯穿着这一切,他们不论在人力面前,

或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都绝不承认失败——所有这一切以及还有更多的东西,都体现在现代史上无与伦比的一次远征的历史中了。

红军说到它时,一般都叫“二万五千里长征”,从福建的最远的地方开始,一直到遥远的陕西西北部道路的尽头为止,其间迂回曲折,进进退退,因此有好些部分的长征战士所走过的路程肯定有那么长,甚至比这更长。根据一军团逐个阶段编的一张精确的旅程表,长征的路程共达一万八千零八十八里,折合英里为六千英里,大约为横贯美洲大陆的距离的两倍,这个数字大约

是主力部队的最低行军长度。不要忘记,整个旅程是步行的,有些是世界上最难通行的小道,大多数无法通行车辆轱辘,还有亚洲最高的山峰和最大的河流。从头到尾都是一场旷日持久的战斗。

【乙】连续三夜,红军把部队分成西、南两个纵队。第四天晚上他们出其不意地进发了,几乎同时攻打湖南和广东的碉堡线。他们攻克了这些碉堡,敌军惊惶奔逃。红军猛攻不停,一直到占领了南线的全部碉堡工事封锁网,这就给他们打开了通向西方和南方的道路,红军的先锋部队就开始了他们轰动一时的长征。

……据红军告诉我,成千上万支步枪和机枪,大量机器和弹药,甚至还有大量银洋都埋在他们从南方出发的长征途上。他们说,现在遭到成千上万警备部队包围的红区农民有朝一日会把它们从地下挖出来,恢复他们的苏区。他们只等着信号——抗日战争也许就是那个信号。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 联系作品,说说两篇选文主要记叙了哪一重大的历史事件,而这一事件体量巨大,作者是采用哪种叙事技巧来记叙的。(3分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

长征。叙事中详略得当,作者把记叙的重点放在战略转移的原因和长征途中几个重要节点上,详写“强渡大渡河”和“过大草地”两个重要事件来突出长征精神。

2. 品读下列句子,写出作者隐含的立场。(4分)

(1)冒险、探索、发现、勇气和胆怯、胜利和狂喜、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿,这些千千万万青年人的经久不衰的热情、始终如一的希望、令人惊诧的革命乐观情绪,像一把烈焰,贯穿着这一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都绝不承认失败。________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

作者运用比喻的修辞手法,生动形象地展现了一支战无不胜、无坚不摧、英勇顽强的人民军队的风采,短语的使用,表达了作者强烈的赞美和敬佩之情。

(2)他们攻克了这些碉堡,敌军惊惶奔逃。红军猛攻不停,一直到占领了南线的全部碉堡工事封锁网。________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

用“惊惶奔逃”形容敌军,用“猛攻不停”形容红军,一贬一褒,表达了作者对敌军的嘲笑,对红军的赞扬。

3. 结合乙文中的画线语句简析纪实作品的特点。(3分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

乙文中的画线语句说明信息的来源是作者采访的第一手资料,是真实可靠的,体现了纪实作品“用事实说话”的特点。

(三)周恩来(10分)

(A)周恩来是一个大官僚家庭的儿子,祖父曾任清朝大官,父亲是个杰出的教书先生,母亲不同凡俗(是个博览群书的妇女,甚至真的喜爱现代文学!),他本人似乎注定要做个读书人的,因为他从很小的时候起就表现出有突出的文学天赋。

(B)他在南方进行了多年的艰苦斗争,用步枪、机枪、铁锹对付轰炸机、坦克、装甲车,对付作为敌人后援的大城市全部财力,这一英勇的努力是为了要保住小小的苏维埃共和国,它没有海港,甚至没有盐吃,不得不用人的铁的意志来代替;后来他又身罹重病,九死一生,终于长征到了西北的红色新根据地。

背弃古代中国的基本哲学,中庸和面子哲学;无可比拟的吃苦耐劳的能力;无私地忠于一种思想和从不承认失败的不屈不挠精神——这一切似乎都包含在这个红军的故事和参加创建红军的一个人的故事中。我暗自想,周恩来一定是个狂热分子,因此我想寻找这必有的神色。但是如果说有这种神色的话,我却没有发觉出来。他谈吐缓慢安详,深思熟虑。

因此,周恩来给我的印象是,他头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验。他态度温和地说出来的话,同国民党宣传九年来污蔑共产党人是什么“无知土匪”“强盗”和其他爱用的骂人的话,形成了奇特的对照。

不知怎么,当他陪着我走过安静的乡间田埂,穿过芝麻田、成熟的小麦田、沉甸甸地垂着穗的玉米田,回到百家坪去时,他似乎是一点也不像一般所描绘的赤匪。相反,他倒显得真的很轻松愉快,充满了对生命的热爱,就像神气活现的仿佛一个大人似的跟在他旁边走的“红小鬼”一样,他的胳膊爱护地搭在那个“红小鬼”的肩上。他似乎很像在南开大学时期演戏时饰演女角的那个青年——因为在那个时候,周恩来面目英俊,身材苗条,像个姑娘。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 选文A为什么介绍“造反者”周恩来的家庭背景,简要分析。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

首先,这是周恩来真实的家庭背景,能体现纪实作品的真实性。其次,与《红星照耀中国》中许多革命者出身贫苦不同,周恩来是一个“书生出生的造反者”,知识与信仰完全一致。为民族解放而背弃封建官僚阶级,能体现他革命决心的坚定。书中另外写到他成功发动上海工人起义,特意点明他是个大资产阶级家庭的子弟,同工人阶级素无接触,以此突出他的革命决心和领导能力。

2. 联系原著,简述一下周恩来走上革命的历程。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

周恩来是一个大官僚家庭的儿子,从小就表现出突出的文学天赋,但他接受过在民族觉醒时期里的教育。后来他在南开大学受到了“开明的”教育。1919年学生运动中,他作为学生领袖,遭到逮捕。后来他去了法国,回国后与孙中山会合,准备发动国民革命。

3. 斯诺在这部作品中成功地刻画了众多人物形象,请你介绍一下这部纪实作品在人物刻画上有什么特点?(4分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

①作者都是在战争年代的大历史背景下,从人物的个性、经历、命运等多角度表现人物特点,使得书中出现的每一个人物形象都生动鲜活、饱满自然。②斯诺在对人物的采访期间,保持着严肃的新闻态度和强烈的追问意识,加上本身娴熟的文字功底以及深切的人文情怀,让作品中的人物在保持真实性的同时还具有很高的文学品质。

谢 谢

八年级上册

《红星照耀中国》

一、整本书阅读

(一)文学常识填空

1.《红星照耀中国》也叫《_____________》,这是一部文笔优美的________性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在我国________革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。该书绝大部分素材来自_____________的第一手资料,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

西行漫记

纪实

西北

作者采访

2. 作者通过与中国共产党的领导人毛泽东、周恩来、朱德、贺龙、彭德怀等以及广大____________、农民、工人、知识分子的接触交往,了解了革命根据地政治、军事、经济、文化、生活各方面的真实情况,准确、鲜明、生动地反映了中国共产党和工农红军的斗争业绩。____________和____________是作者埃德加·斯诺笔下最具代表性的人物形象。

红军战士

毛泽东

周恩来

3. 下面是《红星照耀中国》中有关三位红军领袖的评价,哪一项匹配不当 结合阅读体验进行判断,并写出正确的评价对象。

A. 朱德——他是坚忍不拔精神的化身,是新旧历史间的桥梁。

B. 周恩来——他的自傲和热烈,虽不免有点朴野之感,可是他十分的诚恳。

C. 彭德怀——他是一个活泼的、喜欢发笑的人,是一个大的滑稽家。

我选( ),正确的评价对象是______________

B

徐海东

4. 埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“在西安进行的这场军事政变时机抓得很好,执行得也十分利落,使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。”斯诺所说的“这场军事政变”是指______________。

5. 红军一共爬过______________座山脉,渡过24条河流,经过______________个省份,占领过 62 座大小城市,突破______________个地方军阀军队的包围,开进和顺利穿过______________个不同的少数民族地区。

西安事变

18

12

10

6

6. 他是个大个子,像只老虎一样强壮有力。他已年过半百,但仍很健康。据说,地主士绅听到他的名字都要闻风逃跑,哪怕有南京军队重兵驻守的地方也是如此,因为他以行军神出鬼没著称。这位红军将领是______________。

7. 他大公无私,唯一的个人衣服,就是一件用缴获的降落伞做成的背心。他为这件战利品而孩子气地得意,可见其率真豁达。这位红军将领是______________。

贺龙

彭德怀

8. 井冈山时期的“三项纪律”是:第一,______________;第二,打土豪筹款子要归公;第三,不拿老百姓一个红薯。

9. 书生出身的“造反者”指的是______________,他是大官僚家庭的儿子,曾就读南开中学、南开大学,并在法国、英国、德国学习,并组织了上海罢工、 ______________等革命活动。他是党的创建人,是著名的革命组织者。

行动听指挥

周恩来

八一起义

10. 在劝说蒋介石联共抗日遭拒绝的情况下,______________和______________两位将军,于1936年12月12日发动“兵谏”,在西安拘捕蒋介石,并通电全国,提出改组南京政府,停止一切内战等八项主张。

张学良

杨虎城

11. 阅读名著选段,回答问题。

【选段一】我在宁夏和甘肃所看到的红军部队,住在窑洞里,富有地主原来的马厩里,用泥土和木料草率建成的营房里,以前的官吏或驻军丢弃的场地和房子里。他们睡在硬炕上,甚至没有草垫,每人只有一条棉毯……

【选段二】红军战士一个个站出来愿意冒生命危险,于是在报名的人中最后选了三十个人。他们身上背了毛瑟枪和手榴弹,马上就爬到沸腾的河流上去了,紧紧地抓住了铁索一步一抓地前进。红军机枪向敌军碉堡开火,子弹都飞迸在桥头堡上。敌军也以机枪回报,狙击手向着在河流上空摇晃地向他们慢慢爬行前进的红军射击。第一个战士中了弹,掉到了下面的急流中,接着又有第二个、第三个。

(1)选段二写的是长征中的什么大事件?用五个字概括。

________________________________________________________(2)埃德加·斯诺看到的中国红军是一支怎样的队伍?简要概括。

________________________________________________________

强渡大渡河。

中国红军是一支甘于奉献,甘于吃苦,不怕牺牲的一支队伍。

(二)整体感知

12.《红星照耀中国》不仅在政治意义上取得了极大的成功,而且在报告文学创作的艺术手法上也成为同类作品的典范。______________、______________以及叙事的角度几近出神入化的程度。

人物刻画

环境描写

13. 阅读下列句子,回答问题。

①他建立了中国革命化军队在游击战中不可轻侮的战斗力。他和毛泽东的联合不是互相竞争的,而是相辅相成的。

②红军战士一个个站出来愿意冒生命危险。四川军队大概从来没有见过这样的战士——这些人当兵不只是为了有个饭碗,这些青年为了胜利而甘于送命。

③沉着谦虚,说话轻声,眼光非常和蔼。有铁一般的臂膀和腿。喜欢运动,喜欢读书。

④他们的英勇故事流传很多,他们永远是愉快的,乐观的,寄托着中国的将来。

⑤苏维埃掌权人物,感情相当深邃的人,是一个颇有天才的军事和政治战略家,提出建立抗日民族统一战线的主张。

⑥面容瘦削,个子高出一般中国人,一头浓密的黑发,双目炯炯有神,鼻梁很高,颧骨凸出。

⑦桥上一半木板被抽走,三十个勇士冒着弹雨,紧抓铁索一步一抓地前进,冒着舔人的火焰冲过余下的桥板。

⑧他们大多数人的军服都太肥大,袖子垂到膝部,上衣几乎拖到地面。

(1)仔细阅读上面筛选出的相关信息,将表格补充完整。(填序号)

人物 细节描述 作者评论

毛泽东 ______________ ______________

朱德 ______________ ______________

泸定桥英雄 ______________ ______________

“红小鬼” ______________ ______________

⑥

⑤

③

①

⑦

②

⑧

④

(2)根据表格及选文概述作品的艺术特色。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

埃德加·斯诺运用形象化的描述,捕捉生动的细节,并在叙事中穿插评论,让《红星照耀中国》这本书里一个个鲜活的生命光耀着永恒和崇高。

14. 下列关于名著的说法不正确的一项是( )

A.《红星照耀中国》通过一个外国人的所见所闻,客观地向全世界报道了共产党和红军的真实情况,使西方人第一次了解到中国共产党人的真实生活。

B.《红星照耀中国》一书中写道:“在某种意义上讲,这次大迁移是历史上最大的一次流动的武装宣传。”句中的“大迁移”是指红军北上抗日。

B

C.《红星照耀中国》书名的含义,是指中国共产党及其领导的红色革命犹如一颗闪亮的红星,不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国。

D.《红星照耀中国》一书中作者是按照“探寻红色中国”的时间顺序来记录见闻的。

二、名著阅读模拟训练

(一)去西安的慢车(10分)

一天午夜,我登上了一列破败不堪的火车,身上有点不舒服,可是心里却非常兴奋。我所以兴奋,是因为摆在我面前的这次旅行是要去探索一个跟紫禁城的中世纪壮丽豪华在时间上相隔千百年、空间上相距千百里的地方:我是到“红色中国”去。我所以“有点不舒服”,是因为我身上注射了凡是能够弄到的一切预防针。用微生物的眼睛来看一下我的血液,就可以发现一支令

人毛骨悚然的队伍,在我的臂部和腿部注射了天花、伤寒、霍乱、斑疹伤寒和鼠疫的病菌。这五种病在当时的西北都是流行病。此外,最近还流传着令人吃惊的消息,说淋巴腺鼠疫正在陕西省蔓延开来,陕西省是地球上少数几处流行这种风土病的地方之一。

1.选文出自作品《______________》,作者是______________。(2分)

红星照耀中国

埃德加·斯诺

2. 作者登上了一列破败不堪的火车,为什么作者会觉得身上不舒服但是却又非常兴奋?(4分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“不舒服”是因为作者身上注射了“凡是能够弄到的一切预防针”;“兴奋”是因为摆在作者面前的这次旅行是要去探索一个与“紫禁城的中世纪壮丽豪华在时间上相隔千百年、空间上相距千百里的地方”,是到“红色中国”去。

3. 作者怀着怎样的心情来到中国红军革命根据地进行报道?他充足的预防准备可以从侧面反映出革命根据地怎样的情况?(4分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

兴奋、好奇。从侧面反映出革命根据地的环境恶劣,各种疾病在传播,以及红军连最常见的流行病都没有办法根治的艰苦条件。

(二)大迁移(10分)

率领红军先锋部队的是指挥员A,他曾在四川一个军阀的军队里当过军官。他熟悉这个部落民族,熟悉他们的内争和不满。他特别熟悉他们仇恨汉人,而且他能够说几句彝族话。他奉命前去谈判友好联盟,进入了彝族的境内,同彝族的首领进行谈判。他说,彝族人反对军阀刘湘、刘文辉和国民党;红军也反对他们。彝族人要保持独立;红军的政策主张中国各少数民族都自治。彝族

人仇恨汉人是因为他们受到汉人的压迫,但是汉人有“白汉”和“红汉”,正如彝族人有“白彝”和“黑彝”,老是杀彝族人,压迫彝族人的是白汉。红汉和黑彝应该团结起来反对他们的共同敌人白汉。彝族人很有兴趣地听着。他们狡黠地要武器和弹药好保卫独立,帮助红汉打白汉。结果红军都给了他们,使他们感到很意外。

于是红军不仅迅速地而且安然无事地高高兴兴过了境。好几百个彝族人参加了红汉,一起到大渡河去打共同的敌人。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 文中的指挥员A是______________(填人名)。(2分)

2. 结合选文简要分析指挥员A的人物形象。(4分)________________________________________________________

________________________________________________________

刘伯承

从他劝彝族与中国红军结盟的话语中可知,他是个勇毅、有智谋,有反战情结的军事家。

3. 看了节选文字的记述,你觉得红军能够取得这次“大迁移”的胜利的原因有哪些 (4分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

有两个原因:①中国共产党了解人民疾苦,为人民争取权益,是代表人民的力量。②具有不惧艰险和困难、坚忍顽强的红军精神。

(三)彭德怀(10分)

彭德怀过去即有这样一种斗争历史,我原以为他是个疲惫的、板着脸的狂热领袖,身体也许已经垮了。结果我却发现彭德怀是个愉快爱笑的人,身体极为健康,只是肚子不好,这是在长征途上有一个星期硬着头皮吃没有煮过的麦粒和野草,又吃带有毒性的食物和几天颗粒不进的结果。他身经百战,只受过一次伤,而且只是表面的。

我住在彭德怀设在预旺堡的司令部的院子里,因此我在前线常常看到他。附带说一句,司令部——当时指挥三万多军队——不过是一间简单的屋子,内设一张桌子和一条板凳,两只铁制的文件箱,红军自绘的地图,一台野战电话,一条毛巾,一只脸盆,和铺了他的毯子的炕。他同部下一样,只有两套制服,他们都不佩军衔领章。他有一件个人衣服,孩子气地感到很得意,那是在长征途上击下敌机后用缴获的降落伞做的背心。

我们在一起吃过好几顿饭。他吃得很少很简单,伙食同部下一样,一般是白菜、面条、豆、羊肉,有时有馒头。宁夏产瓜,种类很多,彭德怀很爱吃……他的吃瓜能力已为他博得了“韩吃瓜的”这样一个美名。

我必须承认彭德怀给我的印象很深。他的谈话举止里有一种开门见山、直截了当、不转弯抹角的作风很使我喜欢,这是中国人中不可多得的品质。他动作和说话都很敏捷,喜欢说说笑笑,

很有才智,善于驰骋,又能吃苦耐劳,是个很活泼的人。这也许一半是由于他不吸烟、也不喝酒的缘故。有一天红二师进行演习,我正好同他在一起,要爬一座很陡峭的小山。“冲到顶上去!”彭德怀突然向他气喘吁吁的部下和我叫道。他像兔子一般蹿了出去,在我们之前到达山顶。又有一次,我们在骑马的时候,他又这样叫了一声,提出挑战。从这一点和其他方面可以看出他精力过人。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 作品记录的是作者什么时候在什么地方的所见所闻?(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

2. 结合选文,谈谈斯诺对彭德怀的印象。(4分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

作品真实地记录了自1936年6月至10月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻。

①愉快爱笑、直截了当、很有才智,又能吃苦耐劳。 ②彭德怀大公无私,他唯一的个人衣服,就是一件用缴获的降落伞做成的背心。他为这件战利品而孩子气地得意,表现了他率真的个性。③“兔子一般蹿了出去”,抢先到达山顶,不仅表现彭德怀身体健康、动作敏捷,还体现了他作为一名统率大军的指挥员不失活泼、天真的个性。

3. 书中还描述了其他哪些红军领导人?(列举六人)(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

毛泽东、周恩来、朱德、贺龙、徐向前、徐海东等。

(四)总司令被逮(10分)

对于西安演出的这场惊险好戏的动机或政治背景,我们怎么说都行,但是有一点必须承认,它所选择的时机和执行的经过,可谓高明之极。它比蒋介石在南京或上海发动的政变,或者共产党占据广州的情况,其流血和笨拙程度都不知要低多少。起事计划事先一点也没有泄露给敌方。到十二月十二日早晨六点钟,整个事件就已经结束了。东北军和西北军控制了西安。蓝衣社特务在睡梦中惊起,被缴了械,逮捕起来;几乎整个参谋总部的人员

都在西安宾馆的住处遭到包围,关了起来;邵力子省主席和警察局长也成了阶下囚;西安市警察向兵变部队投降;南京方面的五十架轰炸机和飞行员在机场被扣。

但是逮捕总司令却流了血。蒋介石下榻在十英里外著名温泉胜地临潼,把所有其他客人都驱赶一空。张少帅的卫队长、二十六岁的孙铭九上尉午夜前往临潼,他在半路上带上二百名东北军,清晨三点钟开车到临潼郊外。他们在那里等到五点钟,第一辆卡车载着十五个人开到宾馆门口,被岗哨喝止,就开起火来。

东北军这批先遣人员的增援部队马上开到,孙上尉率部进攻总司令住处。警卫人员猝不及防,没有久战,不过有足够时间让吃惊的总司令逃跑。孙上尉到蒋介石的寝室时,他已经逃跑了。孙率部搜索,爬上了宾馆后面的白雪掩盖、岩石嶙峋的小山。他们马上就发现了总司令的贴身仆人,接着不久就找到了总司令本人。他只穿着睡衣睡裤,外面披着一件长袍,赤裸的手脚在急急忙忙爬上山时给划破了,嘴里也没有假牙,身子索索地在寒冷中哆嗦着,躲在一块大岩石旁的小洞里——这块大岩石是长城建造者秦始皇陵寝所在地的标志。

孙铭九向他打了招呼,总司令的第一句话是:“你是同志,就开枪把我打死算了。”孙回答说:“我们不开枪。我们只要求你领导我国抗日。”

蒋介石仍坐在大石上,结结巴巴地说:“把张少帅叫来,我就下山。”

“张少帅不在这里。城里的部队已起义,我们是来保护你的。”

总司令闻此似乎感到放心多了,要派一匹马送他下山。“这里没有马,”孙铭九说,“不过我可以背你下山。”他在蒋介石前面蹲下。蒋介石犹豫了一会儿就同意了,吃力地趴在这个年轻军官的宽阔背上。他们就这样在军队卫护下下了山,等仆人送来了他的鞋子,然后在山脚下上了汽车开到西安去。

“既往不咎,”孙铭九对他说,“从今开始中国必须采取新政策。你打算怎么办?……中国的唯一紧急任务就是打日本。这是东北人民的特别要求。你为什么不打日本而下令打红军?”

“我是中国人民的领袖,”蒋介石大声说,“我代表国家。我认为我的政策是正确的。”

就这样,总司令虽然流了一点血,却毫不屈服,到了城里,成了杨虎城将军和张学良少帅的阶下囚。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 斯诺所说的“这场惊险好戏”发生在______________年,是由______________和______________发动的。(3分)

2. 联系作品情节,简述这场军事政变的动机、结果和历史意义。(3分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

1936

张学良

杨虎城

动机:停止内战,一致抗日。(答联共抗日、抗日、救国等均可)

结果:和平解决,蒋介石被迫接受停止内战,联共抗日的主张。

历史意义:标志着国共两党第二次合作的初步形成。

3. 选文对蒋介石运用了什么描写手法?表现了人物怎样的性格特点?(4分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

外貌描写、动作描写和语言描写。蒋介石是个复杂多变的人物,当他来到西安,猝不及防被张学良、杨虎城“兵谏”,作者运用外貌描写和动作描写刻画了人物出逃时的状态,表现了人物的恐惧;而后当他听闻孙铭九是来保护自己的,又表现出他倔强顽固的特点。作者细致的描写,刻画出蒋介石外强中干、阴险毒辣的政客形象。

三、比较阅读提升训练

(一)“红小鬼”(10分)

【甲】我坐下来和驻扎在这里的交通处的一部分人员一起吃饭,见到了十几个宿在百家坪的青年……我们吃的有炖鸡,不发酵的保麸馒头、白菜、小米和我放量大吃的马铃薯。可是像平常一样,除了热开水以外,没有别的喝的,而开水又烫得不能进口。因此我口渴得要命。

饭是由两个态度冷淡的孩子侍候的……他们穿着大了好几号的制服,戴着红军八角帽,帽舌很长,不断掉下来遮住他们的

眼睛。他们最初不高兴地看着我,可是在几分钟后,我就想法惹起了其中一个孩子的友善的微笑。这使我胆子大了一些,他从我身边走过时,我就招呼他:“喂,给我们拿点冷水来。”

那个孩子压根儿不理我。几分钟后,我又招呼另一个孩子,结果也是一样。

【乙】在苏区,少年先锋队员的任务之一,是在后方检查过路旅客,看他们有没有路条。他们十分坚决地执行这项任务,把没有路条的旅客带到当地苏维埃去盘问。彭德怀告诉我,他有一次被几个少先队员喝令站住,要看他的路条,否则就要逮捕他。

“但是我就是彭德怀,”他说,“这些路条都是我开的。”

“你是朱总司令我们也不管,”小鬼们不相信地说,“你得有个路条。”他们叫人来增援,于是有几个孩子从田里跑来。

彭德怀只好写了路条,签了字,交给他们,才能够继续上路。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 甲文中,两个孩子为什么对“我”的招呼毫不理睬 (2分)________________________________________________________

2. 乙文中,少年先锋队员后来是在什么情况下才放行彭德怀的 这体现了他们什么形象特点 (4分)________________________________________________________

________________________________________________________

因为他们认为“我”不应该喊他们“喂”,而应该称呼“同志”。

彭德怀不得不写了一张通行证,自己签了字,他们才放行。这体现了他们工作中忠于职守、一视同仁的形象特点。

3.《红星照耀中国》中,作者不仅关注根据地的主要领导人,对“小人物”的刻画也很成功。说说这群“红小鬼”的性格特征。(4分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

在斯诺幽默风趣的叙述里,“红小鬼”的形象鲜活而可爱,他们有着高度的个人自尊,愉快乐观、生机勃勃,他们耐心、勤劳、机灵、努力学习,给“红色中国”增添了无限的希望与活力。

(二)举国大迁移(10分)

【甲】红军成功地突破了第一道碉堡线以后,就开始走上它历时一年的划时代的征途,首先向西,然后向北。这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征,这里只能作极简略的介绍。共产党人现在正在写一部长征的集体报告,由好几十个参加长征的人执笔,已经有了三十万字,还没有完成。冒险、探索、发现、勇气和胆怯、胜利和狂喜、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿,这些千千万万青年人的经久不衰的热情、始终如一的希望、令人惊诧的革命乐观情绪,像一把烈焰,贯穿着这一切,他们不论在人力面前,

或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都绝不承认失败——所有这一切以及还有更多的东西,都体现在现代史上无与伦比的一次远征的历史中了。

红军说到它时,一般都叫“二万五千里长征”,从福建的最远的地方开始,一直到遥远的陕西西北部道路的尽头为止,其间迂回曲折,进进退退,因此有好些部分的长征战士所走过的路程肯定有那么长,甚至比这更长。根据一军团逐个阶段编的一张精确的旅程表,长征的路程共达一万八千零八十八里,折合英里为六千英里,大约为横贯美洲大陆的距离的两倍,这个数字大约

是主力部队的最低行军长度。不要忘记,整个旅程是步行的,有些是世界上最难通行的小道,大多数无法通行车辆轱辘,还有亚洲最高的山峰和最大的河流。从头到尾都是一场旷日持久的战斗。

【乙】连续三夜,红军把部队分成西、南两个纵队。第四天晚上他们出其不意地进发了,几乎同时攻打湖南和广东的碉堡线。他们攻克了这些碉堡,敌军惊惶奔逃。红军猛攻不停,一直到占领了南线的全部碉堡工事封锁网,这就给他们打开了通向西方和南方的道路,红军的先锋部队就开始了他们轰动一时的长征。

……据红军告诉我,成千上万支步枪和机枪,大量机器和弹药,甚至还有大量银洋都埋在他们从南方出发的长征途上。他们说,现在遭到成千上万警备部队包围的红区农民有朝一日会把它们从地下挖出来,恢复他们的苏区。他们只等着信号——抗日战争也许就是那个信号。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 联系作品,说说两篇选文主要记叙了哪一重大的历史事件,而这一事件体量巨大,作者是采用哪种叙事技巧来记叙的。(3分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

长征。叙事中详略得当,作者把记叙的重点放在战略转移的原因和长征途中几个重要节点上,详写“强渡大渡河”和“过大草地”两个重要事件来突出长征精神。

2. 品读下列句子,写出作者隐含的立场。(4分)

(1)冒险、探索、发现、勇气和胆怯、胜利和狂喜、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿,这些千千万万青年人的经久不衰的热情、始终如一的希望、令人惊诧的革命乐观情绪,像一把烈焰,贯穿着这一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都绝不承认失败。________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

作者运用比喻的修辞手法,生动形象地展现了一支战无不胜、无坚不摧、英勇顽强的人民军队的风采,短语的使用,表达了作者强烈的赞美和敬佩之情。

(2)他们攻克了这些碉堡,敌军惊惶奔逃。红军猛攻不停,一直到占领了南线的全部碉堡工事封锁网。________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

用“惊惶奔逃”形容敌军,用“猛攻不停”形容红军,一贬一褒,表达了作者对敌军的嘲笑,对红军的赞扬。

3. 结合乙文中的画线语句简析纪实作品的特点。(3分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

乙文中的画线语句说明信息的来源是作者采访的第一手资料,是真实可靠的,体现了纪实作品“用事实说话”的特点。

(三)周恩来(10分)

(A)周恩来是一个大官僚家庭的儿子,祖父曾任清朝大官,父亲是个杰出的教书先生,母亲不同凡俗(是个博览群书的妇女,甚至真的喜爱现代文学!),他本人似乎注定要做个读书人的,因为他从很小的时候起就表现出有突出的文学天赋。

(B)他在南方进行了多年的艰苦斗争,用步枪、机枪、铁锹对付轰炸机、坦克、装甲车,对付作为敌人后援的大城市全部财力,这一英勇的努力是为了要保住小小的苏维埃共和国,它没有海港,甚至没有盐吃,不得不用人的铁的意志来代替;后来他又身罹重病,九死一生,终于长征到了西北的红色新根据地。

背弃古代中国的基本哲学,中庸和面子哲学;无可比拟的吃苦耐劳的能力;无私地忠于一种思想和从不承认失败的不屈不挠精神——这一切似乎都包含在这个红军的故事和参加创建红军的一个人的故事中。我暗自想,周恩来一定是个狂热分子,因此我想寻找这必有的神色。但是如果说有这种神色的话,我却没有发觉出来。他谈吐缓慢安详,深思熟虑。

因此,周恩来给我的印象是,他头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验。他态度温和地说出来的话,同国民党宣传九年来污蔑共产党人是什么“无知土匪”“强盗”和其他爱用的骂人的话,形成了奇特的对照。

不知怎么,当他陪着我走过安静的乡间田埂,穿过芝麻田、成熟的小麦田、沉甸甸地垂着穗的玉米田,回到百家坪去时,他似乎是一点也不像一般所描绘的赤匪。相反,他倒显得真的很轻松愉快,充满了对生命的热爱,就像神气活现的仿佛一个大人似的跟在他旁边走的“红小鬼”一样,他的胳膊爱护地搭在那个“红小鬼”的肩上。他似乎很像在南开大学时期演戏时饰演女角的那个青年——因为在那个时候,周恩来面目英俊,身材苗条,像个姑娘。

(节选自《红星照耀中国》)

1. 选文A为什么介绍“造反者”周恩来的家庭背景,简要分析。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

首先,这是周恩来真实的家庭背景,能体现纪实作品的真实性。其次,与《红星照耀中国》中许多革命者出身贫苦不同,周恩来是一个“书生出生的造反者”,知识与信仰完全一致。为民族解放而背弃封建官僚阶级,能体现他革命决心的坚定。书中另外写到他成功发动上海工人起义,特意点明他是个大资产阶级家庭的子弟,同工人阶级素无接触,以此突出他的革命决心和领导能力。

2. 联系原著,简述一下周恩来走上革命的历程。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

周恩来是一个大官僚家庭的儿子,从小就表现出突出的文学天赋,但他接受过在民族觉醒时期里的教育。后来他在南开大学受到了“开明的”教育。1919年学生运动中,他作为学生领袖,遭到逮捕。后来他去了法国,回国后与孙中山会合,准备发动国民革命。

3. 斯诺在这部作品中成功地刻画了众多人物形象,请你介绍一下这部纪实作品在人物刻画上有什么特点?(4分)________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

①作者都是在战争年代的大历史背景下,从人物的个性、经历、命运等多角度表现人物特点,使得书中出现的每一个人物形象都生动鲜活、饱满自然。②斯诺在对人物的采访期间,保持着严肃的新闻态度和强烈的追问意识,加上本身娴熟的文字功底以及深切的人文情怀,让作品中的人物在保持真实性的同时还具有很高的文学品质。

谢 谢