走近黄州苏轼,感受旷达人生 课件(共14张PPT)

文档属性

| 名称 | 走近黄州苏轼,感受旷达人生 课件(共14张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-24 22:42:19 | ||

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

走近黄州苏轼,感受旷达人生

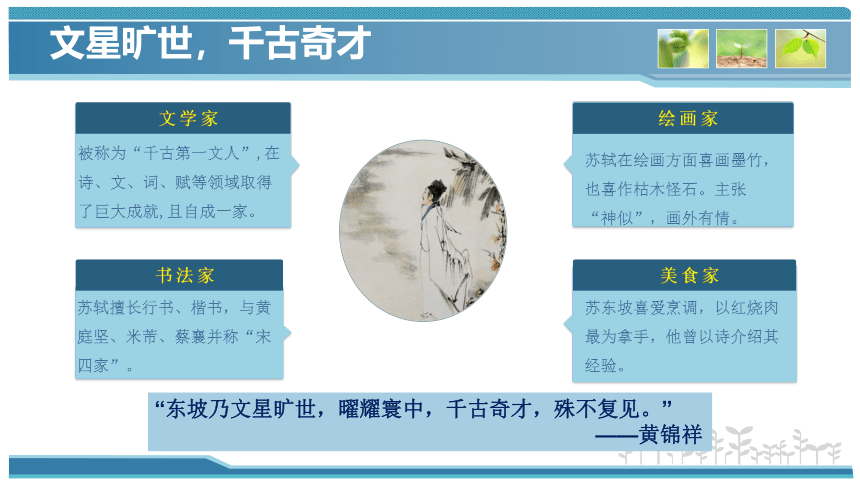

文星旷世,千古奇才

被称为“千古第一文人”,在诗、文、词、赋等领域取得了巨大成就,且自成一家。

文学家

苏轼擅长行书、楷书,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

书法家

苏轼在绘画方面喜画墨竹,也喜作枯木怪石。主张“神似”,画外有情。

绘画家

苏东坡喜爱烹调,以红烧肉最为拿手,他曾以诗介绍其经验。

美食家

“东坡乃文星旷世,曜耀寰中,千古奇才,殊不复见。”

——黄锦祥

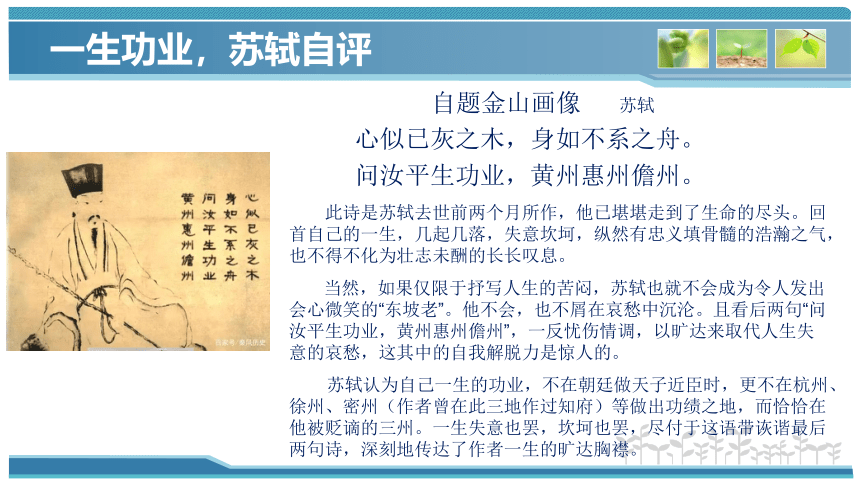

一生功业,苏轼自评

此诗是苏轼去世前两个月所作,他已堪堪走到了生命的尽头。回首自己的一生,几起几落,失意坎坷,纵然有忠义填骨髓的浩瀚之气,也不得不化为壮志未酬的长长叹息。

当然,如果仅限于抒写人生的苦闷,苏轼也就不会成为令人发出会心微笑的“东坡老”。他不会,也不屑在哀愁中沉沦。且看后两句“问汝平生功业,黄州惠州儋州”,一反忧伤情调,以旷达来取代人生失意的哀愁,这其中的自我解脱力是惊人的。

苏轼认为自己一生的功业,不在朝廷做天子近臣时,更不在杭州、徐州、密州(作者曾在此三地作过知府)等做出功绩之地,而恰恰在他被贬谪的三州。一生失意也罢,坎坷也罢,尽付于这语带诙谐最后两句诗,深刻地传达了作者一生的旷达胸襟。

自题金山画像 苏轼

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

黄州涅槃,成就苏轼

黄州,是苏轼涅槃的地方。

黄州是苏轼的苦地,也是苏轼的福地,就是在这里,他完成了人生的超进化,从苏轼化身苏东坡,他完成了一次永载史册的文化突围,留下了一生中最闪光的作品:《卜算子·黄州定慧院寓居作》《西江月·世事一场大梦》《临江仙·夜饮东坡醒复醉》《浣溪沙·山下兰芽短浸溪》《定风波·莫听穿林打叶声》《念奴娇·赤壁怀古》《记承天寺夜游》《赤壁赋》《后赤壁赋》等等······

这些杰作,既宣告着黄州进入了一个新的美学等级,也宣告着苏东坡进入了一个新的人生阶段。

黄州为什么能够成为他一生中最重要的人生驿站呢?

这一切,要从苏轼来黄州的原因和心态说起。

乌台诗案,被贬黄州

嘉佑二年(1056年),苏轼刚满20岁,与弟弟苏辙一起参加科举,同时考中了进士,自此进入了仕途。熙宁四年(1071年),他因与当时任宰相的王安石政见不合,自请出补外官,不在朝堂。

那些年他撵转多地做地方官,杭州、密州、徐州、湖州都留下了他的身影和功绩。这段时期,他看到了王安石新法的推行,以及新法推行以后带来的一些弊端,心有不满,写了一些诗歌涉及到这些内容,因而激怒了新党。

元丰二年(1079年),被构陷成罪,囚捕至京,押解在御史台监狱,差点死去。这就是历史上有名的“乌台诗案”,也是苏轼一生的巨大转折点。

在多方救援下,在狱中被囚禁一百多天的苏轼最终出狱,被贬为黄州团练副使,不准擅自离开,并无权签署公文,可以说是一个有职无权的闲官。

元丰三年(1080年),苏轼四十四岁,他来到黄州,在此地度过了四年多的时光。

苏轼在黄州的心路历程

黄州初期

贬谪黄州是苏轼有生以来政治生涯中所遭受的最沉重的打击,在黄州的第一年(元丰三年)是他思想极端苦闷的一年。这一年,苏轼四十有四,已见人生之秋。面对黄州这个“此间但有荒山大江,修竹古木”的蛮荒之地,面对不得签署公事、不得擅自离安置之所的束缚,苏轼心中滋味可想而知。

这一年苏轼作了《寓居定惠院之东杂花满山有海棠一株土人不知贵也》一诗,表达了他怀才不遇,孤独凄苦之情。还作了《菩萨蛮·七夕》一词,诗人感叹:“风回仙驭云开扇,更阑月坠星河转。枕上梦魂惊,晓来疏雨零。相逢虽草草,长共天难老。终不羡人间,人间日似年。”相信如果不是身受着巨大的痛苦,是不会有“人间日似年”的感慨的。

此时的诗人倍感人生之多艰,而且时常浮现脑海的“乌台诗案”牢狱之灾也使苏轼惊魂未定,这更使他觉得人生多舛、难测,内心的孤寂幽怨可想而知。

黄州初期

这是苏轼刚到黄州时所作的一首词。初到黄州,他连个落脚地也没有,只能寄居在一个寺院中。

词的上阕营造了一个夜深人静、月挂疏桐的孤寂氛围,下阕更是把鸿与人同写,物我同一,互为补充,将内心的孤寂写得有声有色、具体可感。被贬的“幽人”就像无处可栖的“孤鸿”,知音难觅,孤苦难耐,情何以堪?

此时,苏轼刚经过人生的一场大劫,整个人变得心灰意冷。

虽然如此,品性高洁的诗人,却如同那只孤鸿一样,“拣尽寒枝不肯栖”,虽然身处逆境,但内心依然保有自己的倔强,不愿意随波逐流,要保持自己高洁自许的态度。这也是诗人对自己人生的高度思考。

卜算子·黄州定慧院寓居作

苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

品读这首词,你读到了一个怎样的苏轼呢?

寂寞孤单,内心哀怨

深夜难眠,无人理解

高洁孤傲,坚守理想

——心含幽怨,仍坚守理想

黄州中期

虽然苏轼这段时期只能在寂寞中惶恐,产生难言的孤独,但同时困境也磨炼他“在寂寞中反省过去”。他开始对社会、人生进行冷静深刻的认识和反思,他重新审视自己的人生目标,企图将自己从思想的泥淖中解脱出来。

元丰四年,也是苏轼来到黄州的第二年,为了家人的生计,他在城东的山坡上开垦了数十亩土地,带着家人一起耕种,并自号“东坡居士”。元丰五年,苏轼亲自参与建筑房屋,修建住房“雪堂”。

他会因久旱不雨而担忧,下了雨会像农人一样快活满足(《次韵孔毅甫久旱已而甚雨三首》);他也会因丰收感到喜悦,作《东坡八首》。

这个时期,苏轼渔桥耕读亲近自然,发明美食酿造美酒,可以说生活上发生了巨大的变化,他的思想也发生了巨变。他渐渐能看淡生活中的挫折,从惶恐孤独的痛苦中摆脱出来,走向世俗生活。

黄州中期

在世俗沉沉的醉梦里,了悟人生真谛的清醒者,算起来也只有陶渊明,是我的跨越时空的知音。尝尽世态炎凉,宦海浮沉,回归田园依旧躬身耕耘。欣逢昨夜春雨如甘霖,把我的东坡田园滋润,更有喜鹊报喜来,晴暖气象新。 最爱听雪堂西畔一道幽泉的潺潺;最爱看北山倾斜的身姿,还有小溪横流在山前;南望亭台丘壑,错落有致,四望亭的后丘耸立高山巅;这山水田园一一是渊明境界,真真是当年斜川再现。叹一声吾老矣,就此寄余年。

这首词苏轼写于元丰五年春。这时黄州的山水田园对东坡的吸引力益发增强了,他对东晋隐逸诗人陶渊明的钦敬与向慕与日俱增。词作开头说醉梦恍惚中觉得自己的前生就是陶渊明。心由境生,境由心造,心物是相通相感应的。怀着这种淡定欣悦,心境与山水田园相融汇,便觉得春雨有情,乌鹊有意,泉鸣悦耳,亭台悦目,连北山的倾斜也似乎在倾心致意了。山水草木有知,也当与东坡一起欣然怡然了。以东坡雪堂此日春景似渊明当日斜川之景,表现在逆境中淡泊自守、怡然自足的心境。

江城子 苏轼

梦中了了醉中醒,只渊明,是前生。走遍人间,依旧却躬耕。昨夜东坡春雨足。乌鹊喜,报新晴。

雪堂西畔暗泉鸣。北山倾,小溪横。南望亭丘,孤秀耸曾城。都是斜川当日境。吾老矣,寄余龄。

品读这首词,你又读到了一个怎样的苏轼呢?

热爱生活,向往田园

安然自适,随遇而安

——热爱生活,知随遇而安

苏轼适应了在黄州的田园般的生活,能坦然面对,随遇而安,开始追求身心的自在与轻松。

黄州后期

苏轼面对着人生最艰难的关头,也曾哭泣、绝望、感慨人生如梦。但苏轼毕竟是不一样的,在困境之中他显示出了人格的高贵和伟大,他长期处于孤独当中,却并没有被黑暗吞噬。相反,他走向世俗生活,把老庄安贫自足、返璞归真的思想同儒家独善其身、富贵浮云的思想结合起来,从“精神家园”中寻求人生力量。随着时间的流逝,苏轼最终从阴影当中走出来,以更加乐观的姿态微笑着面对一切。

“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。”这首《定风波》记录了一个全新的苏轼诞生的过程。在元丰五年(1082年)三月的这个午后,从黄州泥泞不堪的急雨中,走出了一个与众不同的苏东坡。那一天,苏轼穿过自然界的风雨,也终于越过了人生中的风雨,在他的心中已无所谓风雨与阴晴,他的脚步走的潇洒而坚定。

最终,苏轼以超越现实而又执著于现实的人生态度,既不避世也不避人的处世原则形成了前无古人后无来者的旷放达观的自由。自此,他的作品即使有落寞、消沉,终究会被他骨子里的旷达化解,旷达也就成了苏轼作品以及其人最重要的特色。

黄州后期

竹杖芒鞋行走在风雨中,本是一种艰辛的生活,而苏轼却吟啸且徐行,走得那么潇洒、悠闲。对于这种生活,他进一步激励自己:“谁怕?”“一蓑烟雨任平生”。“一蓑烟雨”,是说他的全身都在风吹雨打之中。这“一蓑烟雨”既是自然界的风雨,也象征人生的风雨。而“任平生”,是说一生任凭风吹雨打,而始终保持从容、镇定、达观。这一句简直就是苏轼一生生活的写照。

下阕描绘了一个有趣而又充满哲理的画面:一边是料峭春风,作者感到丝丝的冷意;一边是山头斜照,作者感到些些的暖意。这既是写景,也是表达人生的哲理。人生不就是这样吗?在寒冷中有温暖,在逆境中有希望,在忧患中有喜悦。当你对人生有了了悟之后,就不会永远沉陷在悲苦和挫折之中,就会在微冷的醒觉中升起一股暖意、一线希望。这是苏轼经历磨难和打击之后,在灵魂上的升华。归去之后,再看生活中的风雨或阳光,哪有什么区别呢?都微不足道。

定风波 苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

品读这首词,你还能读到一个怎样的苏轼呢?

不畏风雨,笑看坎坷

超然物外,旷达乐观

——超然物外,享旷放达观

苏轼在此劝人既不要因风雨而担惊受怕,也不要因阳光而欣喜若狂,一切都泰然处之。这是一种人生的大境界,是一种了悟人生之后的大超越。

对话苏轼,感受旷达

黄州,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华。他,真正地成熟了,与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有 在他身边的时刻。

——余秋雨《苏东坡突围》

心含幽怨

坚守理想

热爱生活

随遇而安

超然物外

旷放达观

前期

中期

后期

旷达,坚守

才能留住人生的白月光

谢谢观看

致同学们

走近黄州苏轼,感受旷达人生

文星旷世,千古奇才

被称为“千古第一文人”,在诗、文、词、赋等领域取得了巨大成就,且自成一家。

文学家

苏轼擅长行书、楷书,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

书法家

苏轼在绘画方面喜画墨竹,也喜作枯木怪石。主张“神似”,画外有情。

绘画家

苏东坡喜爱烹调,以红烧肉最为拿手,他曾以诗介绍其经验。

美食家

“东坡乃文星旷世,曜耀寰中,千古奇才,殊不复见。”

——黄锦祥

一生功业,苏轼自评

此诗是苏轼去世前两个月所作,他已堪堪走到了生命的尽头。回首自己的一生,几起几落,失意坎坷,纵然有忠义填骨髓的浩瀚之气,也不得不化为壮志未酬的长长叹息。

当然,如果仅限于抒写人生的苦闷,苏轼也就不会成为令人发出会心微笑的“东坡老”。他不会,也不屑在哀愁中沉沦。且看后两句“问汝平生功业,黄州惠州儋州”,一反忧伤情调,以旷达来取代人生失意的哀愁,这其中的自我解脱力是惊人的。

苏轼认为自己一生的功业,不在朝廷做天子近臣时,更不在杭州、徐州、密州(作者曾在此三地作过知府)等做出功绩之地,而恰恰在他被贬谪的三州。一生失意也罢,坎坷也罢,尽付于这语带诙谐最后两句诗,深刻地传达了作者一生的旷达胸襟。

自题金山画像 苏轼

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

黄州涅槃,成就苏轼

黄州,是苏轼涅槃的地方。

黄州是苏轼的苦地,也是苏轼的福地,就是在这里,他完成了人生的超进化,从苏轼化身苏东坡,他完成了一次永载史册的文化突围,留下了一生中最闪光的作品:《卜算子·黄州定慧院寓居作》《西江月·世事一场大梦》《临江仙·夜饮东坡醒复醉》《浣溪沙·山下兰芽短浸溪》《定风波·莫听穿林打叶声》《念奴娇·赤壁怀古》《记承天寺夜游》《赤壁赋》《后赤壁赋》等等······

这些杰作,既宣告着黄州进入了一个新的美学等级,也宣告着苏东坡进入了一个新的人生阶段。

黄州为什么能够成为他一生中最重要的人生驿站呢?

这一切,要从苏轼来黄州的原因和心态说起。

乌台诗案,被贬黄州

嘉佑二年(1056年),苏轼刚满20岁,与弟弟苏辙一起参加科举,同时考中了进士,自此进入了仕途。熙宁四年(1071年),他因与当时任宰相的王安石政见不合,自请出补外官,不在朝堂。

那些年他撵转多地做地方官,杭州、密州、徐州、湖州都留下了他的身影和功绩。这段时期,他看到了王安石新法的推行,以及新法推行以后带来的一些弊端,心有不满,写了一些诗歌涉及到这些内容,因而激怒了新党。

元丰二年(1079年),被构陷成罪,囚捕至京,押解在御史台监狱,差点死去。这就是历史上有名的“乌台诗案”,也是苏轼一生的巨大转折点。

在多方救援下,在狱中被囚禁一百多天的苏轼最终出狱,被贬为黄州团练副使,不准擅自离开,并无权签署公文,可以说是一个有职无权的闲官。

元丰三年(1080年),苏轼四十四岁,他来到黄州,在此地度过了四年多的时光。

苏轼在黄州的心路历程

黄州初期

贬谪黄州是苏轼有生以来政治生涯中所遭受的最沉重的打击,在黄州的第一年(元丰三年)是他思想极端苦闷的一年。这一年,苏轼四十有四,已见人生之秋。面对黄州这个“此间但有荒山大江,修竹古木”的蛮荒之地,面对不得签署公事、不得擅自离安置之所的束缚,苏轼心中滋味可想而知。

这一年苏轼作了《寓居定惠院之东杂花满山有海棠一株土人不知贵也》一诗,表达了他怀才不遇,孤独凄苦之情。还作了《菩萨蛮·七夕》一词,诗人感叹:“风回仙驭云开扇,更阑月坠星河转。枕上梦魂惊,晓来疏雨零。相逢虽草草,长共天难老。终不羡人间,人间日似年。”相信如果不是身受着巨大的痛苦,是不会有“人间日似年”的感慨的。

此时的诗人倍感人生之多艰,而且时常浮现脑海的“乌台诗案”牢狱之灾也使苏轼惊魂未定,这更使他觉得人生多舛、难测,内心的孤寂幽怨可想而知。

黄州初期

这是苏轼刚到黄州时所作的一首词。初到黄州,他连个落脚地也没有,只能寄居在一个寺院中。

词的上阕营造了一个夜深人静、月挂疏桐的孤寂氛围,下阕更是把鸿与人同写,物我同一,互为补充,将内心的孤寂写得有声有色、具体可感。被贬的“幽人”就像无处可栖的“孤鸿”,知音难觅,孤苦难耐,情何以堪?

此时,苏轼刚经过人生的一场大劫,整个人变得心灰意冷。

虽然如此,品性高洁的诗人,却如同那只孤鸿一样,“拣尽寒枝不肯栖”,虽然身处逆境,但内心依然保有自己的倔强,不愿意随波逐流,要保持自己高洁自许的态度。这也是诗人对自己人生的高度思考。

卜算子·黄州定慧院寓居作

苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

品读这首词,你读到了一个怎样的苏轼呢?

寂寞孤单,内心哀怨

深夜难眠,无人理解

高洁孤傲,坚守理想

——心含幽怨,仍坚守理想

黄州中期

虽然苏轼这段时期只能在寂寞中惶恐,产生难言的孤独,但同时困境也磨炼他“在寂寞中反省过去”。他开始对社会、人生进行冷静深刻的认识和反思,他重新审视自己的人生目标,企图将自己从思想的泥淖中解脱出来。

元丰四年,也是苏轼来到黄州的第二年,为了家人的生计,他在城东的山坡上开垦了数十亩土地,带着家人一起耕种,并自号“东坡居士”。元丰五年,苏轼亲自参与建筑房屋,修建住房“雪堂”。

他会因久旱不雨而担忧,下了雨会像农人一样快活满足(《次韵孔毅甫久旱已而甚雨三首》);他也会因丰收感到喜悦,作《东坡八首》。

这个时期,苏轼渔桥耕读亲近自然,发明美食酿造美酒,可以说生活上发生了巨大的变化,他的思想也发生了巨变。他渐渐能看淡生活中的挫折,从惶恐孤独的痛苦中摆脱出来,走向世俗生活。

黄州中期

在世俗沉沉的醉梦里,了悟人生真谛的清醒者,算起来也只有陶渊明,是我的跨越时空的知音。尝尽世态炎凉,宦海浮沉,回归田园依旧躬身耕耘。欣逢昨夜春雨如甘霖,把我的东坡田园滋润,更有喜鹊报喜来,晴暖气象新。 最爱听雪堂西畔一道幽泉的潺潺;最爱看北山倾斜的身姿,还有小溪横流在山前;南望亭台丘壑,错落有致,四望亭的后丘耸立高山巅;这山水田园一一是渊明境界,真真是当年斜川再现。叹一声吾老矣,就此寄余年。

这首词苏轼写于元丰五年春。这时黄州的山水田园对东坡的吸引力益发增强了,他对东晋隐逸诗人陶渊明的钦敬与向慕与日俱增。词作开头说醉梦恍惚中觉得自己的前生就是陶渊明。心由境生,境由心造,心物是相通相感应的。怀着这种淡定欣悦,心境与山水田园相融汇,便觉得春雨有情,乌鹊有意,泉鸣悦耳,亭台悦目,连北山的倾斜也似乎在倾心致意了。山水草木有知,也当与东坡一起欣然怡然了。以东坡雪堂此日春景似渊明当日斜川之景,表现在逆境中淡泊自守、怡然自足的心境。

江城子 苏轼

梦中了了醉中醒,只渊明,是前生。走遍人间,依旧却躬耕。昨夜东坡春雨足。乌鹊喜,报新晴。

雪堂西畔暗泉鸣。北山倾,小溪横。南望亭丘,孤秀耸曾城。都是斜川当日境。吾老矣,寄余龄。

品读这首词,你又读到了一个怎样的苏轼呢?

热爱生活,向往田园

安然自适,随遇而安

——热爱生活,知随遇而安

苏轼适应了在黄州的田园般的生活,能坦然面对,随遇而安,开始追求身心的自在与轻松。

黄州后期

苏轼面对着人生最艰难的关头,也曾哭泣、绝望、感慨人生如梦。但苏轼毕竟是不一样的,在困境之中他显示出了人格的高贵和伟大,他长期处于孤独当中,却并没有被黑暗吞噬。相反,他走向世俗生活,把老庄安贫自足、返璞归真的思想同儒家独善其身、富贵浮云的思想结合起来,从“精神家园”中寻求人生力量。随着时间的流逝,苏轼最终从阴影当中走出来,以更加乐观的姿态微笑着面对一切。

“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。”这首《定风波》记录了一个全新的苏轼诞生的过程。在元丰五年(1082年)三月的这个午后,从黄州泥泞不堪的急雨中,走出了一个与众不同的苏东坡。那一天,苏轼穿过自然界的风雨,也终于越过了人生中的风雨,在他的心中已无所谓风雨与阴晴,他的脚步走的潇洒而坚定。

最终,苏轼以超越现实而又执著于现实的人生态度,既不避世也不避人的处世原则形成了前无古人后无来者的旷放达观的自由。自此,他的作品即使有落寞、消沉,终究会被他骨子里的旷达化解,旷达也就成了苏轼作品以及其人最重要的特色。

黄州后期

竹杖芒鞋行走在风雨中,本是一种艰辛的生活,而苏轼却吟啸且徐行,走得那么潇洒、悠闲。对于这种生活,他进一步激励自己:“谁怕?”“一蓑烟雨任平生”。“一蓑烟雨”,是说他的全身都在风吹雨打之中。这“一蓑烟雨”既是自然界的风雨,也象征人生的风雨。而“任平生”,是说一生任凭风吹雨打,而始终保持从容、镇定、达观。这一句简直就是苏轼一生生活的写照。

下阕描绘了一个有趣而又充满哲理的画面:一边是料峭春风,作者感到丝丝的冷意;一边是山头斜照,作者感到些些的暖意。这既是写景,也是表达人生的哲理。人生不就是这样吗?在寒冷中有温暖,在逆境中有希望,在忧患中有喜悦。当你对人生有了了悟之后,就不会永远沉陷在悲苦和挫折之中,就会在微冷的醒觉中升起一股暖意、一线希望。这是苏轼经历磨难和打击之后,在灵魂上的升华。归去之后,再看生活中的风雨或阳光,哪有什么区别呢?都微不足道。

定风波 苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

品读这首词,你还能读到一个怎样的苏轼呢?

不畏风雨,笑看坎坷

超然物外,旷达乐观

——超然物外,享旷放达观

苏轼在此劝人既不要因风雨而担惊受怕,也不要因阳光而欣喜若狂,一切都泰然处之。这是一种人生的大境界,是一种了悟人生之后的大超越。

对话苏轼,感受旷达

黄州,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华。他,真正地成熟了,与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有 在他身边的时刻。

——余秋雨《苏东坡突围》

心含幽怨

坚守理想

热爱生活

随遇而安

超然物外

旷放达观

前期

中期

后期

旷达,坚守

才能留住人生的白月光

谢谢观看

致同学们