2022中考古诗词鉴赏:取法于内 得益于外—古诗对比阅读 课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022中考古诗词鉴赏:取法于内 得益于外—古诗对比阅读 课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-24 23:19:11 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

——中考古诗对比阅读

取法于内

得益于外

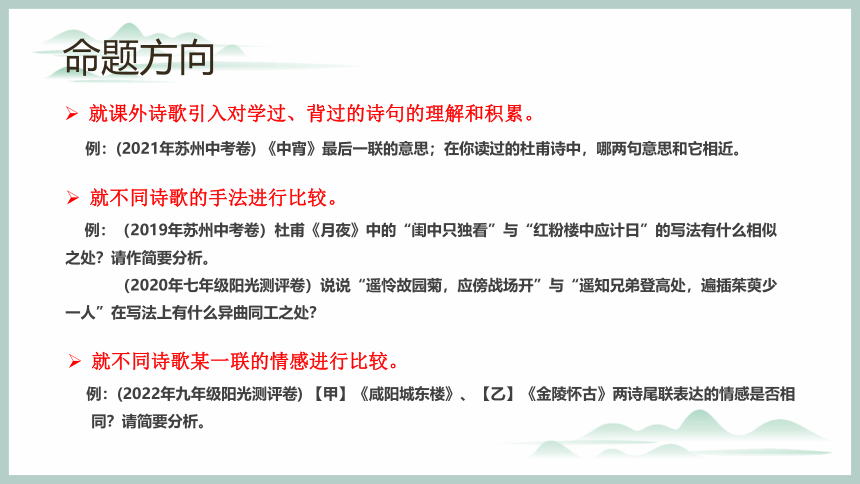

命题方向

就课外诗歌引入对学过、背过的诗句的理解和积累。

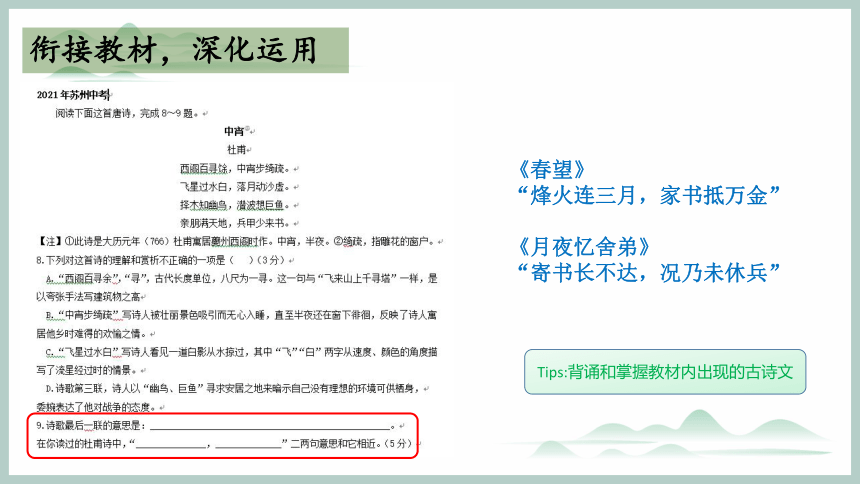

例:(2021年苏州中考卷) 《中宵》最后一联的意思;在你读过的杜甫诗中,哪两句意思和它相近。

就不同诗歌的手法进行比较。

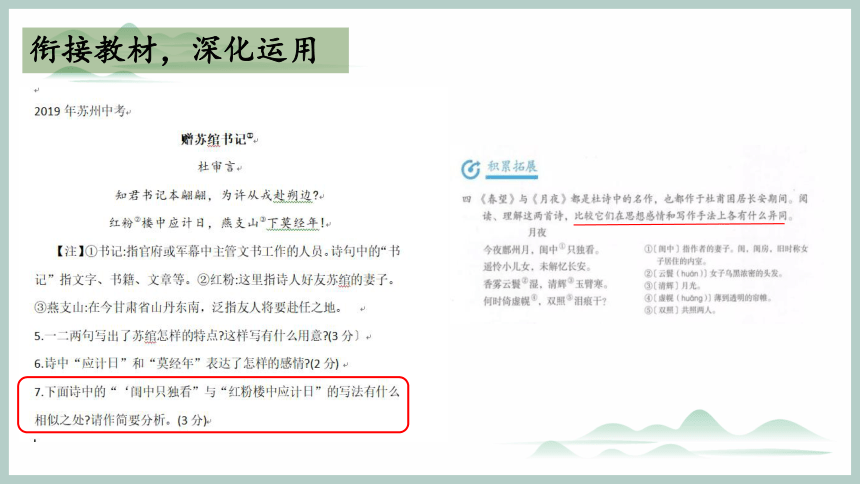

例:(2019年苏州中考卷)杜甫《月夜》中的“闺中只独看”与“红粉楼中应计日”的写法有什么相似之处?请作简要分析。

(2020年七年级阳光测评卷)说说“遥怜故园菊,应傍战场开”与“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”在写法上有什么异曲同工之处?

就不同诗歌某一联的情感进行比较。

例:(2022年九年级阳光测评卷) 【甲】《咸阳城东楼》、【乙】《金陵怀古》两诗尾联表达的情感是否相同?请简要分析。

阅读诗歌,大体把握诗意,想象诗歌描述的情境,体会作品的情感。

——《义务教育语文课程标准(2022版)》

01

宏观把握

02

微观入手

衔接教材,深化运用

《春望》

“烽火连三月,家书抵万金”

《月夜忆舍弟》

“寄书长不达,况乃未休兵”

Tips:背诵和掌握教材内出现的古诗文

衔接教材,深化运用

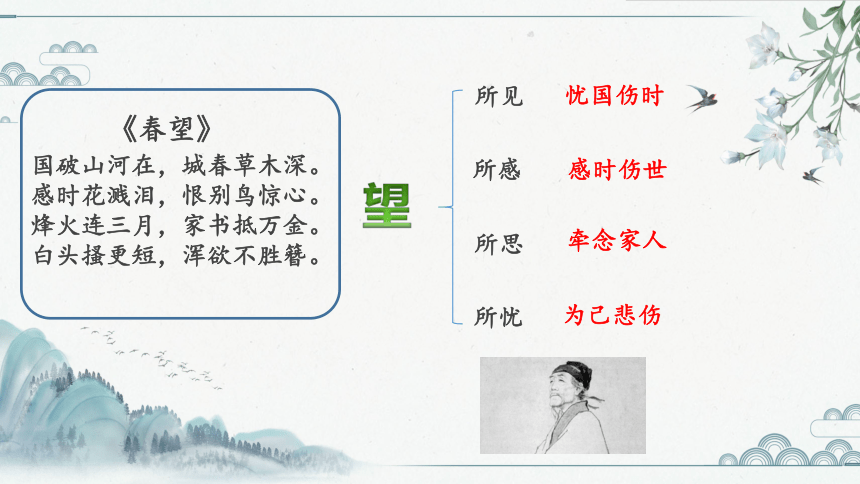

《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

望

所见

所感

所思

所忧

忧国伤时

感时伤世

牵念家人

为己悲伤

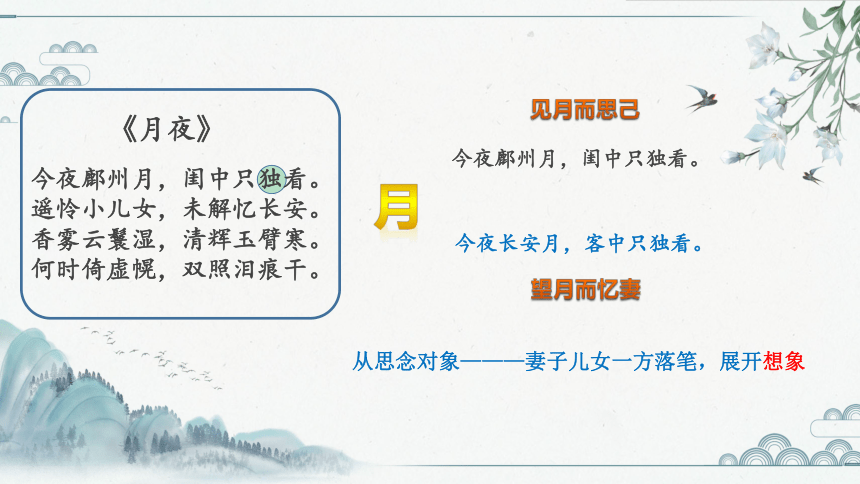

《月夜》

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

月

今夜鄜州月,闺中只独看。

今夜长安月,客中只独看。

望月而忆妻

见月而思己

从思念对象———妻子儿女一方落笔,展开想象

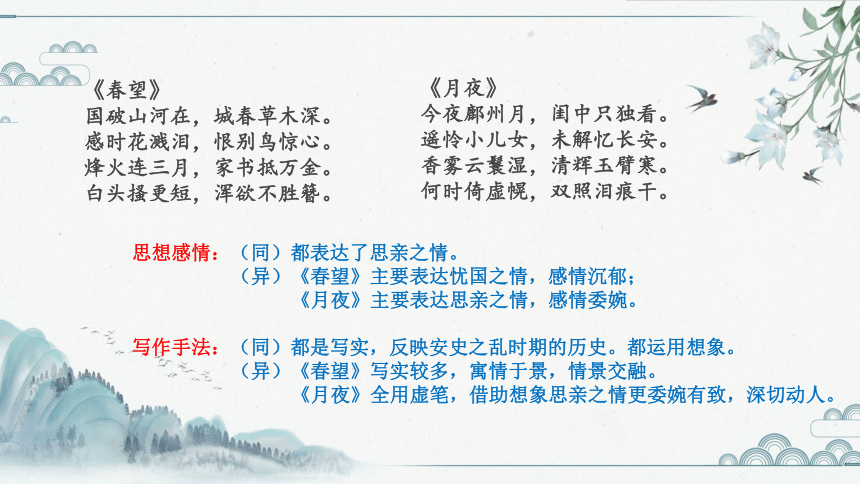

《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

《月夜》

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

思想感情:(同)都表达了思亲之情。

(异)《春望》主要表达忧国之情,感情沉郁;

《月夜》主要表达思亲之情,感情委婉。

写作手法:(同)都是写实,反映安史之乱时期的历史。都运用想象。

(异)《春望》写实较多,寓情于景,情景交融。

《月夜》全用虚笔,借助想象思亲之情更委婉有致,深切动人。

衔接教材,深化运用

诗人以红粉楼代指友人妻子,从设想红粉佳人计算着日子而待丈夫的归期,委婉而风趣地劝说友人切勿留恋边庭,希望早日归家。

借助于想象,表面上说的是妻子不忍分离,实际含蓄地表达了诗人自己盼望友人早日回来。

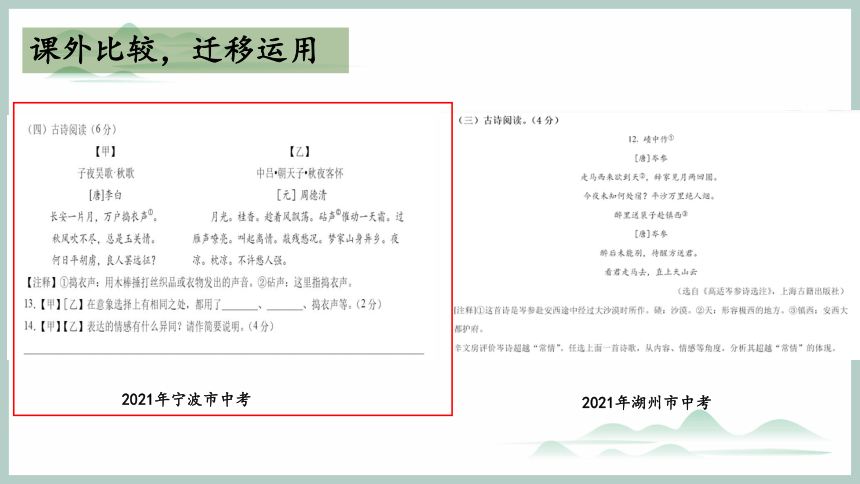

课外比较,迁移运用

2021年宁波市中考

2021年湖州市中考

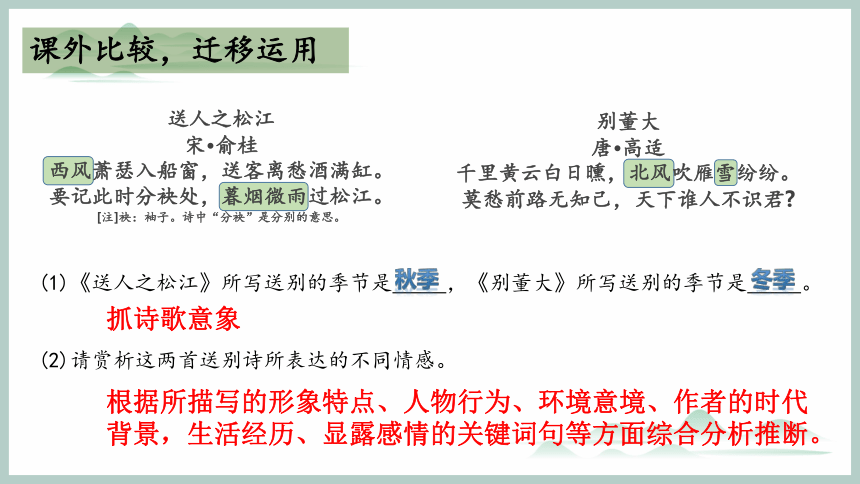

课外比较,迁移运用

送人之松江

宋·俞桂

西风萧瑟入船窗,送客离愁酒满缸。

要记此时分袂处,暮烟微雨过松江。

[注]袂:袖子。诗中“分袂”是分别的意思。

别董大

唐·高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君

(1)《送人之松江》所写送别的季节是 ,《别董大》所写送别的季节是 。

(2)请赏析这两首送别诗所表达的不同情感。

秋季

冬季

抓诗歌意象

根据所描写的形象特点、人物行为、环境意境、作者的时代背景,生活经历、显露感情的关键词句等方面综合分析推断。

课外比较,迁移运用

送人之松江

宋·俞桂

西风萧瑟入船窗,送客离愁酒满缸。

要记此时分袂处,暮烟微雨过松江。

[注]袂:袖子。诗中“分袂”是分别的意思。

别董大

唐·高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君

(2)请赏析这两首送别诗所表达的不同情感。

结合所写环境及人物行为

抓住人物有怎样的行为

《送》诗通过写西风烟雨等环境和借酒消愁,来表现诗人离别时沉重、悲伤的情绪;

《别》诗通过劝慰朋友天下到处有知己,来表现诗人离别时乐观旷达的胸襟。

题型一般用两首诗歌去考查一个考点,所以设题角度和单纯一首诗歌的命题角度基本相同,从诗歌的意象、画面、形象、语言、手法和情感等方面设置角度。我们在做题时不妨把握住比较鉴赏的方法——寻找“求同”和“求异”两类关键词,用“相同”去鉴赏“不同”,以课内带动课外。

01

宏观把握

2022年初三阳光测评卷:

“诗江南”文学社开展“江南文化”综合性学习,江老师带领同学们进行了丰富多彩的探究活动,让我们跟随“诗江南”文学社来一场江南文化之旅吧!

2022年初二阳光测评卷:

法国作家罗曼·罗兰说:“我尊敬思想,但是我相信有某种比思想更高超的东西,这就是伟大的精神。精神就是光明。”亲爱的同学,拿起你的笔,让我们开启一场精神之旅吧。

2021年初三阳光测评卷:

【画·山水有意】

【画·思古幽情】

【画·匠心不负】

【画·舞者飞天】

【画·写意人生】

2021年初二阳光测评卷:

[序言·印象苏州]

[扉页·名胜苏州]

[主页·经济苏州]

[主页·文学苏州]

[后记·地名苏州]

微观入手

设问

“请君见月时登楼”就是对“谪仙此语谁解道?”的回答

微观入手

(2021年七年级阳光测评卷)

《峨眉山月歌》

李白

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

Tips:理解诗意的基础上把握诗歌情感脉搏

微观入手

任务一:初读诗歌,体会诗人情感。

初读诗歌,体会诗人情感

大声朗读《峨眉山月歌》和《江南逢李龟年》,读出我们对这两首诗的整体印象。

初读诗歌,体会诗人情感

根据你对诗人的了解以及对诗歌初步的阅读感受,完成下面表格。

作品 作者 作者印象 直接表达情感的词句

《峨眉山月歌》

《江南逢李龟年》

《峨眉山月歌》中,诗人李白直接表达了对朋友的思念之情;

而在《江南逢李龟年》中诗人杜甫并未直接表达自己的情感。

李白

杜甫

浪漫洒脱

忧国忧民

思君不见

初读诗歌,体会诗人情感

思考:

李白在《峨眉山月歌》中表达的情感 是否只有思念 呢

杜甫在《江南逢李龟年》中 有没有情感的流露 呢

微观入手

任务一:初读诗歌,体会诗人情感。

任务二:再读诗歌,把握情景关系。

再读诗歌,把握情景关系

再读这两首诗,找出诗中写景词句并反复朗读,体会文字中流露的诗人情感,并结合注释,完成下面表格。

作品 写景诗句 景物特点 作者情感

《峨眉山月歌》

《江南逢李龟年》

峨眉山月半轮秋

影入平羌江水流

江南好风景

落花时节

清新灵动

美丽落寞

喜悦

高兴

悲伤

再读诗歌,把握情景关系

思考:

李白“思君不见”,应该是有些惆怅的,怎么会有喜悦呢

杜甫的《江南逢李龟年》,表达的到底是喜悦还是忧伤,或者两者兼而有之

知人论世,是指要准确把握作品的内涵,需要了解作者的生平经历和创作背景。

1.《峨眉山月歌》是李白初离蜀地时的作品,大约作于开元十二年(724年)秋天。当时李白“仗剑去国,辞亲远游”,在离开蜀中赴长江中下游的行舟途中,写下此诗。

2.大历五年是公元770年,开元盛世已经过去了三四十年,搅乱大唐的安史之乱都结束八年了,可是社会始终没有从动乱中恢复过来,国家分裂,满目疮痍。杜甫此时已经接近六十岁,辗转漂泊到潭州,也就是今天的长沙。不仅当年的政治理想未能实现,就连生活,也是“疏布缠枯骨,奔走苦不暖”,落魄不堪了。那个当年整天出入宫廷的李龟年呢?也已经流落江南。所谓“当时天上清歌,今日沿街鼓板”,老艺人只能卖唱讨生活。

——《蒙曼品最美唐诗:人生五味》

微观入手

任务一:初读诗歌,体会诗人情感。

任务二:再读诗歌,把握情景关系。

任务三:三读诗歌,分析写作背景。

三读诗歌,分析写作背景

结合诗后的赏析文字和背景资料,研读这两首诗,完成下面表格。

作品 诗人年龄 诗人境遇 时代背景

《峨眉山月歌》

《江南逢李龟年》

青年时代

风烛残年

仗剑去国,辞亲远游

辗转漂泊,与故人相逢

盛唐时期,国家蒸蒸日上

安史之乱,王朝岌岌可危

三读诗歌,分析写作背景

《峨眉山月歌》

憧憬、喜悦,怅然、思念。

“夜 发清溪向三峡 ,思君不见 下渝州 。”

眷恋在心里,梦想在前头。虽然诗人心有惦念,整首诗的基调仍是轻快的。

三读诗歌,分析写作背景

《江南逢李龟年》

杜甫和李龟年重逢时,大唐已是国运衰颓,江河日下。

两位共同经历过“开元盛世”的文人、艺术家,此时都已是风烛残年,而且因时代动荡而辗转漂泊、饱经风霜。

“落花时节又逢君”

杜甫的这首诗里既有对过往岁月的深情怀念,又有对故人以及自身处境的伤怀,还有对国家颓败的忧愁。

带给诗人的,应该是伤怀。

微观入手

任务一:初读诗歌,体会诗人情感。

任务二:再读诗歌,把握情景关系。

任务三:三读诗歌,分析写作背景。

任务四:四读诗歌,聚焦诗歌意象。

四读诗歌,聚焦诗歌意象

请同学们找到诗中的典型意象,并反复诵读所在诗句,体会意象对诗人情感表达的作用。

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem

诗人李白运用了典型意象“月”,营造了青山吐月、月映清江的优美意境,表达了自己离开家乡外出闯荡时的憧憬和喜悦。而山月与人万里相随,衬托了“思君不见”的怅惘。

诗人在江南的暮春,与久违的故人相逢。风景依稀如昨,而国已衰颓,人已垂暮。江南好风景,恰恰成了乱离时世和沉沦身世的有力反衬。“落花”一词,写出了暮春之景、垂暮之年,还有国家的风雨飘摇之势。“又逢君”,表达极朴素平淡,却包蕴了诗人经历沧桑巨变后的百感交集,将古典诗歌的留白艺术运用到了极致。

《峨眉山月歌》

《江南逢李龟年》

四读诗歌,聚焦诗歌意象

“月”意象的出现,很可能与思念有关,

如:“我寄愁心与明月”“明月何时照我还”;

而 “落花”这个意象往往带有伤感的意味,

如:“花落知多少”“流水落花春去也”。

聚焦诗歌意象 把握情景关系

分析写作背景 体会诗人情感

……

02

微观入手

微观入手

任务一:初读诗歌,体会诗人情感。

任务二:再读诗歌,把握情景关系。

任务三:三读诗歌,分析写作背景。

任务四:四读诗歌,聚焦诗歌意象。

示例一:认同苏苏的观点。

因为《峨眉山月歌》是李白年轻时即将离开故乡外出闯荡时写的,表达的更多的是内心的憧憬和喜悦,所以这种离别愁心不重;《江南逢李龟年》是杜甫年老病衰时所作,抒发了个人身世之悲,也有对一个繁华时代落幕的慨叹,他和李龟年的重逢带给自己的只是深沉的悲哀。

示例二:认同州州的观点。

因为《峨眉山月歌》写了李白正要离开故乡辞别友人外出闯荡,他的内心涌起了复杂的情感,“思君不见下渝州”里包含着他的愁心;

《江南逢李龟年》写了在乱世中漂泊的杜甫,在江南竟然能与旧日友人李龟年再度相见,心里总是感到愉快的。

Tips:结合诗歌的背景以及诗人的心情来作答

(1)通读试题所提供的两首或多首诗词,整体把握其思想内容和主要的写法,包括作家作品的背景知识和注释说明。

(2)仔细审题,要厘清题干中的比较角度:写作对象、诗词内容、思想感情、表现手法、表达方式、修辞技巧、意象运用、最有表现力的字词等。

(3)既然是比较鉴赏,命题人所给的诗歌素材中,一定会有某一方面的相同点,也一定会有某一方面的不同点。所以,答题时要先找相同点,再找相异点。

(4)要注意点面结合,既有总体分析,又有具体分析。表述时要注意条理清楚,层次分明。

(5)答题时一定要用鉴赏术语,同时不能“贴标签”。既有规范术语,也有根据诗词句子所做的具体分析,做到“有理有据” 。

温馨提示

——中考古诗对比阅读

取法于内

得益于外

命题方向

就课外诗歌引入对学过、背过的诗句的理解和积累。

例:(2021年苏州中考卷) 《中宵》最后一联的意思;在你读过的杜甫诗中,哪两句意思和它相近。

就不同诗歌的手法进行比较。

例:(2019年苏州中考卷)杜甫《月夜》中的“闺中只独看”与“红粉楼中应计日”的写法有什么相似之处?请作简要分析。

(2020年七年级阳光测评卷)说说“遥怜故园菊,应傍战场开”与“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”在写法上有什么异曲同工之处?

就不同诗歌某一联的情感进行比较。

例:(2022年九年级阳光测评卷) 【甲】《咸阳城东楼》、【乙】《金陵怀古》两诗尾联表达的情感是否相同?请简要分析。

阅读诗歌,大体把握诗意,想象诗歌描述的情境,体会作品的情感。

——《义务教育语文课程标准(2022版)》

01

宏观把握

02

微观入手

衔接教材,深化运用

《春望》

“烽火连三月,家书抵万金”

《月夜忆舍弟》

“寄书长不达,况乃未休兵”

Tips:背诵和掌握教材内出现的古诗文

衔接教材,深化运用

《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

望

所见

所感

所思

所忧

忧国伤时

感时伤世

牵念家人

为己悲伤

《月夜》

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

月

今夜鄜州月,闺中只独看。

今夜长安月,客中只独看。

望月而忆妻

见月而思己

从思念对象———妻子儿女一方落笔,展开想象

《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

《月夜》

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

思想感情:(同)都表达了思亲之情。

(异)《春望》主要表达忧国之情,感情沉郁;

《月夜》主要表达思亲之情,感情委婉。

写作手法:(同)都是写实,反映安史之乱时期的历史。都运用想象。

(异)《春望》写实较多,寓情于景,情景交融。

《月夜》全用虚笔,借助想象思亲之情更委婉有致,深切动人。

衔接教材,深化运用

诗人以红粉楼代指友人妻子,从设想红粉佳人计算着日子而待丈夫的归期,委婉而风趣地劝说友人切勿留恋边庭,希望早日归家。

借助于想象,表面上说的是妻子不忍分离,实际含蓄地表达了诗人自己盼望友人早日回来。

课外比较,迁移运用

2021年宁波市中考

2021年湖州市中考

课外比较,迁移运用

送人之松江

宋·俞桂

西风萧瑟入船窗,送客离愁酒满缸。

要记此时分袂处,暮烟微雨过松江。

[注]袂:袖子。诗中“分袂”是分别的意思。

别董大

唐·高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君

(1)《送人之松江》所写送别的季节是 ,《别董大》所写送别的季节是 。

(2)请赏析这两首送别诗所表达的不同情感。

秋季

冬季

抓诗歌意象

根据所描写的形象特点、人物行为、环境意境、作者的时代背景,生活经历、显露感情的关键词句等方面综合分析推断。

课外比较,迁移运用

送人之松江

宋·俞桂

西风萧瑟入船窗,送客离愁酒满缸。

要记此时分袂处,暮烟微雨过松江。

[注]袂:袖子。诗中“分袂”是分别的意思。

别董大

唐·高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君

(2)请赏析这两首送别诗所表达的不同情感。

结合所写环境及人物行为

抓住人物有怎样的行为

《送》诗通过写西风烟雨等环境和借酒消愁,来表现诗人离别时沉重、悲伤的情绪;

《别》诗通过劝慰朋友天下到处有知己,来表现诗人离别时乐观旷达的胸襟。

题型一般用两首诗歌去考查一个考点,所以设题角度和单纯一首诗歌的命题角度基本相同,从诗歌的意象、画面、形象、语言、手法和情感等方面设置角度。我们在做题时不妨把握住比较鉴赏的方法——寻找“求同”和“求异”两类关键词,用“相同”去鉴赏“不同”,以课内带动课外。

01

宏观把握

2022年初三阳光测评卷:

“诗江南”文学社开展“江南文化”综合性学习,江老师带领同学们进行了丰富多彩的探究活动,让我们跟随“诗江南”文学社来一场江南文化之旅吧!

2022年初二阳光测评卷:

法国作家罗曼·罗兰说:“我尊敬思想,但是我相信有某种比思想更高超的东西,这就是伟大的精神。精神就是光明。”亲爱的同学,拿起你的笔,让我们开启一场精神之旅吧。

2021年初三阳光测评卷:

【画·山水有意】

【画·思古幽情】

【画·匠心不负】

【画·舞者飞天】

【画·写意人生】

2021年初二阳光测评卷:

[序言·印象苏州]

[扉页·名胜苏州]

[主页·经济苏州]

[主页·文学苏州]

[后记·地名苏州]

微观入手

设问

“请君见月时登楼”就是对“谪仙此语谁解道?”的回答

微观入手

(2021年七年级阳光测评卷)

《峨眉山月歌》

李白

峨眉山月半轮秋,

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,

思君不见下渝州。

Tips:理解诗意的基础上把握诗歌情感脉搏

微观入手

任务一:初读诗歌,体会诗人情感。

初读诗歌,体会诗人情感

大声朗读《峨眉山月歌》和《江南逢李龟年》,读出我们对这两首诗的整体印象。

初读诗歌,体会诗人情感

根据你对诗人的了解以及对诗歌初步的阅读感受,完成下面表格。

作品 作者 作者印象 直接表达情感的词句

《峨眉山月歌》

《江南逢李龟年》

《峨眉山月歌》中,诗人李白直接表达了对朋友的思念之情;

而在《江南逢李龟年》中诗人杜甫并未直接表达自己的情感。

李白

杜甫

浪漫洒脱

忧国忧民

思君不见

初读诗歌,体会诗人情感

思考:

李白在《峨眉山月歌》中表达的情感 是否只有思念 呢

杜甫在《江南逢李龟年》中 有没有情感的流露 呢

微观入手

任务一:初读诗歌,体会诗人情感。

任务二:再读诗歌,把握情景关系。

再读诗歌,把握情景关系

再读这两首诗,找出诗中写景词句并反复朗读,体会文字中流露的诗人情感,并结合注释,完成下面表格。

作品 写景诗句 景物特点 作者情感

《峨眉山月歌》

《江南逢李龟年》

峨眉山月半轮秋

影入平羌江水流

江南好风景

落花时节

清新灵动

美丽落寞

喜悦

高兴

悲伤

再读诗歌,把握情景关系

思考:

李白“思君不见”,应该是有些惆怅的,怎么会有喜悦呢

杜甫的《江南逢李龟年》,表达的到底是喜悦还是忧伤,或者两者兼而有之

知人论世,是指要准确把握作品的内涵,需要了解作者的生平经历和创作背景。

1.《峨眉山月歌》是李白初离蜀地时的作品,大约作于开元十二年(724年)秋天。当时李白“仗剑去国,辞亲远游”,在离开蜀中赴长江中下游的行舟途中,写下此诗。

2.大历五年是公元770年,开元盛世已经过去了三四十年,搅乱大唐的安史之乱都结束八年了,可是社会始终没有从动乱中恢复过来,国家分裂,满目疮痍。杜甫此时已经接近六十岁,辗转漂泊到潭州,也就是今天的长沙。不仅当年的政治理想未能实现,就连生活,也是“疏布缠枯骨,奔走苦不暖”,落魄不堪了。那个当年整天出入宫廷的李龟年呢?也已经流落江南。所谓“当时天上清歌,今日沿街鼓板”,老艺人只能卖唱讨生活。

——《蒙曼品最美唐诗:人生五味》

微观入手

任务一:初读诗歌,体会诗人情感。

任务二:再读诗歌,把握情景关系。

任务三:三读诗歌,分析写作背景。

三读诗歌,分析写作背景

结合诗后的赏析文字和背景资料,研读这两首诗,完成下面表格。

作品 诗人年龄 诗人境遇 时代背景

《峨眉山月歌》

《江南逢李龟年》

青年时代

风烛残年

仗剑去国,辞亲远游

辗转漂泊,与故人相逢

盛唐时期,国家蒸蒸日上

安史之乱,王朝岌岌可危

三读诗歌,分析写作背景

《峨眉山月歌》

憧憬、喜悦,怅然、思念。

“夜 发清溪向三峡 ,思君不见 下渝州 。”

眷恋在心里,梦想在前头。虽然诗人心有惦念,整首诗的基调仍是轻快的。

三读诗歌,分析写作背景

《江南逢李龟年》

杜甫和李龟年重逢时,大唐已是国运衰颓,江河日下。

两位共同经历过“开元盛世”的文人、艺术家,此时都已是风烛残年,而且因时代动荡而辗转漂泊、饱经风霜。

“落花时节又逢君”

杜甫的这首诗里既有对过往岁月的深情怀念,又有对故人以及自身处境的伤怀,还有对国家颓败的忧愁。

带给诗人的,应该是伤怀。

微观入手

任务一:初读诗歌,体会诗人情感。

任务二:再读诗歌,把握情景关系。

任务三:三读诗歌,分析写作背景。

任务四:四读诗歌,聚焦诗歌意象。

四读诗歌,聚焦诗歌意象

请同学们找到诗中的典型意象,并反复诵读所在诗句,体会意象对诗人情感表达的作用。

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem

诗人李白运用了典型意象“月”,营造了青山吐月、月映清江的优美意境,表达了自己离开家乡外出闯荡时的憧憬和喜悦。而山月与人万里相随,衬托了“思君不见”的怅惘。

诗人在江南的暮春,与久违的故人相逢。风景依稀如昨,而国已衰颓,人已垂暮。江南好风景,恰恰成了乱离时世和沉沦身世的有力反衬。“落花”一词,写出了暮春之景、垂暮之年,还有国家的风雨飘摇之势。“又逢君”,表达极朴素平淡,却包蕴了诗人经历沧桑巨变后的百感交集,将古典诗歌的留白艺术运用到了极致。

《峨眉山月歌》

《江南逢李龟年》

四读诗歌,聚焦诗歌意象

“月”意象的出现,很可能与思念有关,

如:“我寄愁心与明月”“明月何时照我还”;

而 “落花”这个意象往往带有伤感的意味,

如:“花落知多少”“流水落花春去也”。

聚焦诗歌意象 把握情景关系

分析写作背景 体会诗人情感

……

02

微观入手

微观入手

任务一:初读诗歌,体会诗人情感。

任务二:再读诗歌,把握情景关系。

任务三:三读诗歌,分析写作背景。

任务四:四读诗歌,聚焦诗歌意象。

示例一:认同苏苏的观点。

因为《峨眉山月歌》是李白年轻时即将离开故乡外出闯荡时写的,表达的更多的是内心的憧憬和喜悦,所以这种离别愁心不重;《江南逢李龟年》是杜甫年老病衰时所作,抒发了个人身世之悲,也有对一个繁华时代落幕的慨叹,他和李龟年的重逢带给自己的只是深沉的悲哀。

示例二:认同州州的观点。

因为《峨眉山月歌》写了李白正要离开故乡辞别友人外出闯荡,他的内心涌起了复杂的情感,“思君不见下渝州”里包含着他的愁心;

《江南逢李龟年》写了在乱世中漂泊的杜甫,在江南竟然能与旧日友人李龟年再度相见,心里总是感到愉快的。

Tips:结合诗歌的背景以及诗人的心情来作答

(1)通读试题所提供的两首或多首诗词,整体把握其思想内容和主要的写法,包括作家作品的背景知识和注释说明。

(2)仔细审题,要厘清题干中的比较角度:写作对象、诗词内容、思想感情、表现手法、表达方式、修辞技巧、意象运用、最有表现力的字词等。

(3)既然是比较鉴赏,命题人所给的诗歌素材中,一定会有某一方面的相同点,也一定会有某一方面的不同点。所以,答题时要先找相同点,再找相异点。

(4)要注意点面结合,既有总体分析,又有具体分析。表述时要注意条理清楚,层次分明。

(5)答题时一定要用鉴赏术语,同时不能“贴标签”。既有规范术语,也有根据诗词句子所做的具体分析,做到“有理有据” 。

温馨提示