第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件(47张ppt)--2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件(47张ppt)--2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-26 16:24:58 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

【学习目标】

了解两次世界大战引起的国际秩序的重要变化;

理解十月革命的世界历史意义;

理解两次世界大战之间的民族民主运动对国际秩序的影响。

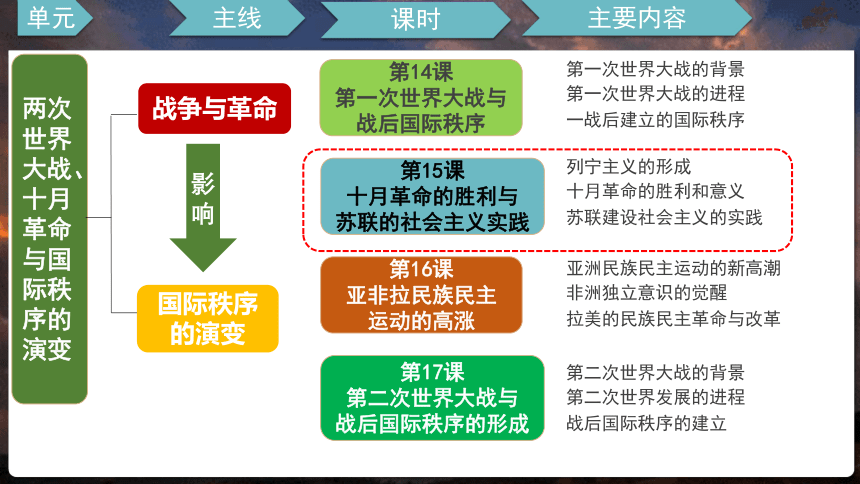

主要内容

单元

课时

主线

两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

战争与革命

国际秩序的演变

影响

第14课

第一次世界大战与战后国际秩序

第15课

十月革命的胜利与

苏联的社会主义实践

第16课

亚非拉民族民主

运动的高涨

第17课

第二次世界大战与

战后国际秩序的形成

第一次世界大战的背景

第一次世界大战的进程

一战后建立的国际秩序

列宁主义的形成

十月革命的胜利和意义

苏联建设社会主义的实践

亚洲民族民主运动的新高潮

非洲独立意识的觉醒

拉美的民族民主革命与改革

第二次世界大战的背景

第二次世界发展的进程

战后国际秩序的建立

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

一、列宁主义的形成

二、十月革命的胜利

三、苏联建设社会主义的实践

一、列宁主义的形成

(1)经济基础:

一、列宁主义的形成

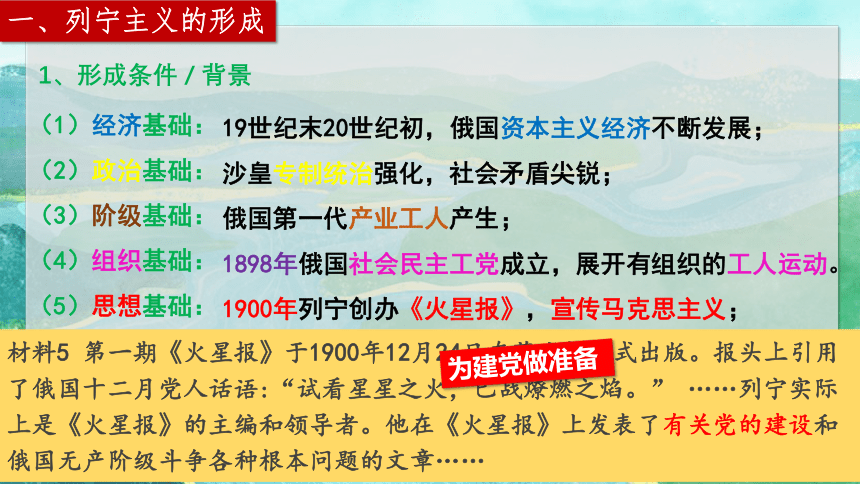

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

材料1 19世纪末20世纪初,俄国进入了帝国主义阶段。……俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5,无产阶级在全国人口中占少数,工业产值占国民经济总产值的42.1%。1913年俄国的钢产量只及美国的1/11,德国的1/8;石油产量只及美国的27.1%;俄国的人均收入只及美国的1/7,英国的1/5,法国的1/4。

——王斯德主编《世界近代史》

俄国资本主义发展并进入帝国主义阶段

(1)经济基础:

(2)政治基础:

一、列宁主义的形成

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐;

材料2 工厂的工人,在艰苦的条件下,为领取微薄的工资每天劳动在十一个小时以上。这种状况大约相当于1850年以前英国或法国工人的处境。工会是非法的,罢工也被禁止。……农民的负担仍然相当重。直到1906年,他们还要支付在1861年农奴解放时所欠的赎身钱,甚至过后还要支付其他繁多的款项。他们还要缴纳重税……种的是上等小麦,自己吃的却是黑面包。 ——摘编自R.R.帕尔默等《世界现代史》

工人、农民阶级被残酷压迫

(1)经济基础:

(2)政治基础:

(3)阶级基础:

一、列宁主义的形成

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐;

俄国第一代产业工人产生;

材料3 随着资本主义经济的发展,俄国工人力量也在逐渐壮大,第一次世界大战之前,俄国工人总人数为1500万。不过他们大多数聚集在大城市的大企业中,彼得格勒和莫斯科两个地区产业工人约占全国工人总数的64%。 ——《苏联演变的历史思考》

工人阶级力量壮大且人员集中于大城市

(1)经济基础:

(2)政治基础:

(3)阶级基础:

(4)组织基础:

一、列宁主义的形成

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐;

俄国第一代产业工人产生;

1898年俄国社会民主工党成立,展开有组织的工人运动。

材料4 统计资料表明,在1900~1902年,提出政治要求的罢工在总罢工数中占20%,到1903~1904年,这一比例上升到了50%,工人们还普遍要求把5月1日宣布为自己的节日。——陈之骅《俄国十月社会主义革命》

工人阶级逐渐觉醒

(1)经济基础:

(2)政治基础:

(3)阶级基础:

(4)组织基础:

(5)思想基础:

一、列宁主义的形成

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐;

俄国第一代产业工人产生;

1898年俄国社会民主工党成立,展开有组织的工人运动。

1900年列宁创办《火星报》,宣传马克思主义;

材料5 第一期《火星报》于1900年12月24日在莱比锡正式出版。报头上引用了俄国十二月党人话语:“试看星星之火,已战燎燃之焰。” ……列宁实际上是《火星报》的主编和领导者。他在《火星报》上发表了有关党的建设和俄国无产阶级斗争各种根本问题的文章……

为建党做准备

(1)经济基础:

(2)政治基础:

(3)阶级基础:

(4)组织基础:

(5)思想基础:

一、列宁主义的形成

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐;

俄国第一代产业工人产生;

1898年俄国社会民主工党成立,展开有组织的工人运动。

1900年列宁创办《火星报》,宣传马克思主义;

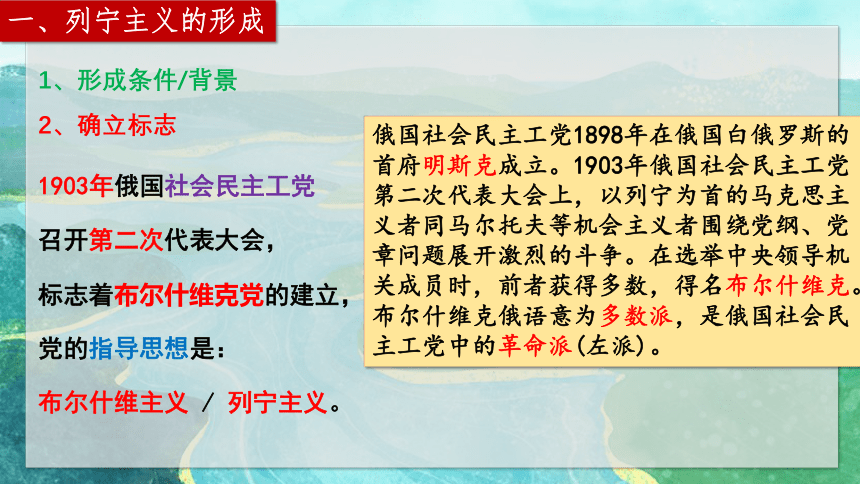

一、列宁主义的形成

1、形成条件/背景

2、确立标志

俄国社会民主工党1898年在俄国白俄罗斯的首府明斯克成立。1903年俄国社会民主工党第二次代表大会上,以列宁为首的马克思主义者同马尔托夫等机会主义者围绕党纲、党章问题展开激烈的斗争。在选举中央领导机关成员时,前者获得多数,得名布尔什维克。布尔什维克俄语意为多数派,是俄国社会民主工党中的革命派(左派)。

1903年俄国社会民主工党

召开第二次代表大会,

标志着布尔什维克党的建立,

党的指导思想是:

布尔什维主义 / 列宁主义。

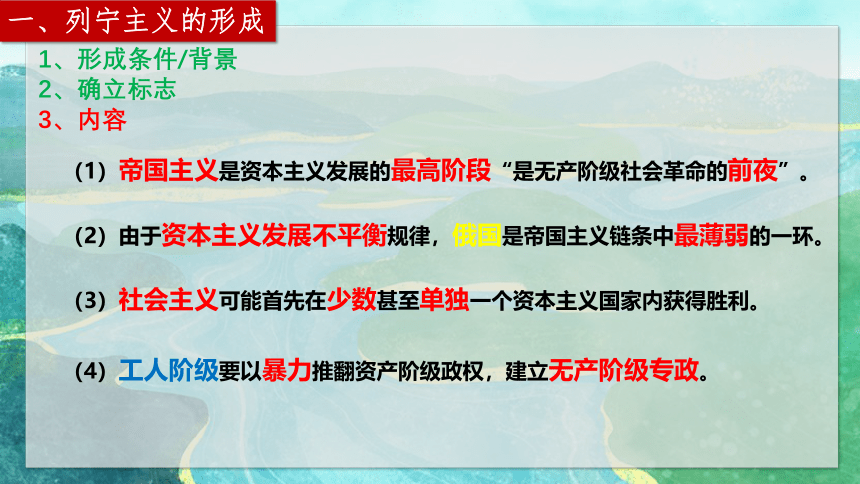

一、列宁主义的形成

1、形成条件/背景

2、确立标志

3、内容

(1)帝国主义是资本主义发展的最高阶段“是无产阶级社会革命的前夜”。

(2)由于资本主义发展不平衡规律,俄国是帝国主义链条中最薄弱的一环。

(3)社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利。

(4)工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。

一、列宁主义的形成

马克思主义 列宁主义

为什么列宁会提出和马克思不同的观点?二者有何关系?

资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用……所创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多,还要大。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。

帝国主义是资本主义发展的最高阶段“是无产阶级社会革命的前夜”

社会主义应该首先

在欧洲发达的国家实现。

由于资本主义发展的不平衡规律。俄国是帝国主义链条中最薄弱的一环。

社会主义革命发生在高度发达的资本主义国家,且几个国家同时发生才能成功。

社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利。

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,

建立无产阶级专政。

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。

时代变化了,马克思处于资本主义上升期,资本主义的力量正不断壮大,而列宁处于帝国主义阶段。

列宁主义是列宁根据资本主义发展到帝国主义阶段和俄国的具体国情提出的,实际上是对马克思主义的继承和发展。

一、列宁主义的形成

1、形成条件/背景

2、确立标志

3、内容

4、意义

列宁洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征,

把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来,形成了列宁主义。

创造性地提出……一系列社会主义革命和社会主义建设理论,

为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

列 宁

(1870——1924)

二、十月革命的胜利

二、十月革命的胜利

1、背景:

(1)两个政权并存:

资产阶级临时政府 VS 工兵代表苏维埃

主要地位

次要地位

二月革命,1917年3月8日至12日俄罗斯帝国爆发的革命运动,推翻罗曼诺夫王朝,结束君主专制统治,二月革命后出现了两个政权并立的局面,俄国临时政府(俄罗斯共和国)和苏维埃政权。二月革命为俄国人民争取社会主义的斗争创造了有利的条件。它发生在第一次世界大战期间。这次革命的胜利,促进了欧洲各国被压迫人民和被压迫民族反对战争、反对本国政府,争取民主权利和民族解放的革命运动的高涨。后又因为临时政府的措施不当,爆发了十月革命,以列宁为首的苏维埃政权控制了局面。

二月革命游行队伍

打倒战争

打倒沙皇

要求面包

二、十月革命的胜利

1、背景

(1)两个政权并存

(2)《四月提纲》

《四月提纲》明确指出俄国当前形势的特点是由民主革命阶段向社会主义阶段过渡;现阶段革命的策略方针应当是不给临时政府任何支持,全部政权归苏维埃;不要议会制共和国,而要苏维埃共和国以及全部土地收归国有等。

——《列宁画传》

1917年4月17日,列宁在塔夫利达宫向出席全俄工兵代表苏维埃会议的布尔什维克代表作报告

指明了从资级民主革命过渡到社会主义革命的方向。

二、十月革命的胜利

1、背景

2、过程:

(1)占领冬宫

冬宫

(Winter Palace,俄文:Эрмитаж)音译艾尔米塔什博物馆。

1917年11月7日(俄历10月25日),参加十月革命的起义群众攻下冬宫,在这里逮捕了资产阶级临时政府各部部长,这座昔日皇宫回到人民手中。冬宫位于圣彼得堡宫殿广场上,原为俄罗斯帝国沙皇的皇宫,十月革命后辟为圣彼得堡国立艾尔米塔什博物馆的一部分。它是18世纪中叶俄罗斯新古典主义建筑的杰出典范,艾尔米塔什博物馆与伦敦的大英博物馆、巴黎的卢浮宫、纽约的大都会艺术博物馆一起,称为世界四大博物馆。该馆最早是俄罗斯女皇叶卡捷琳娜二世的私人博物馆。

1917年11月7日,革命武装攻打冬宫

二、十月革命的胜利

1、背景

2、过程:

(1)占领冬宫

(2)成立新政权

1917年11月8日,苏维埃第二次代表大会宣布推翻临时政府,

成立布尔什维克党领导的苏维埃政权,大会宣布组成以列宁为主席的第一届工农政府——人民委员会。通过了列宁起草的《和平法令》、《土地法令》和《关于成立工农政府的决定》。世界上第一个社会主义国家宣告诞生。

《和平法令》

《土地法令》

《关于成立工农政府的决定》

二、十月革命的胜利

1、背景

2、过程

3、胜利意义

1937年,苏联工业产量超过德、英、法,成为欧洲第一,世界第二。苏联仅用几十年时间走完了西方国家上百年才能走完的工业化过程,开创了一种不同于资本主义现代化的社会主义现代化新模式,开辟出一条社会主义发展的道路。——《大国崛起》

(1)对俄国:开启了俄国的现代化强国进程。

属于人民的政权,第一个社会主义国家诞生

二、十月革命的胜利

1、背景

2、过程

3、胜利意义

(2)对人类:划时代事件,打破了资本主义一统天下的世界格局,实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

(1)对俄国:开启了俄国的现代化强国进程。

(3)对世界:打击了帝国主义统治,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。资本主义和社会主义两种社会制度并存和竞争的局面,成为世界历史的重要内容。

要背哦

《成才之路》P68

三、苏联建设社会主义的实践

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策 1918

1、背景

2、目的

3、措施

4、评价

【自主学习】阅读教材归纳战时共产主义政策产生的背景、目的、措施以及如何评价这一政策?

我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家。我们取得了胜利……应当说我们实行“战时共产主义”是一种功劳。我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了……

——列宁《列宁全集》第42卷

苏俄内战,又称苏俄国内战争或对苏干涉战争(1918年--1922年),部分战事还蔓延到中国外蒙古和波斯。

苏维埃俄国 VS 国内反革命势力白俄、外国武装干涉者

国内外敌对势力联合,企图扼杀新生政权,苏俄陷入内战。

(一)战时共产主义政策 1918

1、背景:

2、目的:

3、措施:

把有限力量集中起来保证战争胜利

三、苏联建设社会主义的实践

项目 战时共产主义政策

农业政策 余粮收集制

工业政策 全面推行工业国有化

贸易政策 取消自由贸易

分配制度 实物配给制

余粮的标准是:除去种子和个人按定额至新收获前的需要量。

余粮收集制

实质是排斥市场经济,

采用军事行政命令进行管制。

材料1 1921年1月22日,人民委员会颁布法令将工人的配给量减少至1/3镑。而在农村,余粮征集反而加速进行,农民的不满情绪到了一触即发的程度。……抗拒粮食征集。人民生活困苦不堪,连面包、肥皂等最起码的物品都十分缺乏。

材料2 在十月革命中发挥过巨大作用的波罗的海舰队中的不满情绪也在增长。在彼得格勒北部的海军基地……约有2万名水兵对余粮征集制所产生的严重后果和农民遭受残酷镇压的情况十分清楚……影响到了他们的情绪和士气。

农民严重不满

人民生活困难

经济和政治危机!

【思考】战争基本平息后,仍然实行战时共产主义政策的苏维埃政府遇到了哪些问题?

士兵产生不满

国内外敌对势力联合,企图扼杀新生政权,苏俄陷入内战。

(一)战时共产主义政策 1918

1、背景:

2、目的:

3、措施:

4、评价:

余粮收集制

积极:保证前线粮食供应,缓解了城市饥荒。

消极:严重损害了农民利益,导致战后的经济和政治危机。

把有限力量集中起来保证战争胜利

三、苏联建设社会主义的实践

三、苏联建设社会主义的实践

项目 战时共产主义政策 新经济政策

农业政策 余粮收集制 粮食税

工业政策 全面推行工业国有化 允许私营企业有一定程度的发展,

以租让制引入外国资本

贸易政策 取消自由贸易 恢复自由贸易,允许商品买卖

分配制度 实物配给制 按劳分配制

《状元桥》P82

(一)战时共产主义政策1918

(二)新经济政策1921

1、措施

(1)推测新经济政策会起到哪些作用?

减轻农民负担,缓解了政府和农民之间的矛盾;搞活经济,推动竞争,提高生产效率,提高人民生活水平。

(2)比较战时共产主义和新经济两种政策的不同,说一说为什么有人认为这是一种“倒退”?

恢复商品买卖,允许多种经济并存,不再是单纯的公有制

【思考】从战时共产主义到新经济政策,是否是一种退步?

苏联的加盟共和国 共和国 加盟时间 共和国 加盟时间

俄罗斯联邦 1922.12.30 阿塞拜疆 1936.12.05

乌克兰 1922.12.30 亚美尼亚 1936.12.05

白俄罗斯 1922.12.30 哈萨克 1936.12.05

乌兹别克 1924.10.27 摩尔达维亚 1940.08.02

土库曼 1924.10.27 立陶宛 1940.08.03

塔吉克 1929.10.16 拉脱维亚 1940.08.05

吉尔吉斯 1936.12.05 爱沙尼亚 1940.08.06

格鲁吉亚 1936.12.05

1922年苏联成立

列宁

俄语:Ле нин,1870年4月22日-1924年1月21日,

原名弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫

列宁是他参加革命后的笔名。是苏联的主要缔造者、布尔什维克党的创始人、十月革命的主要领导人、苏联人民委员会主席。毕业于彼得堡大学。1892年组织第一个马克思主义小组,并将《共产党宣言》译成了俄文,还写下了第一本著作《农民生活中新的经济变动》。1917年11月列宁领导俄国十月革命取得成功,建立了世界上第一个无产阶级专政的国家。1924年1月21日在戈尔基村去世,终年53岁。列宁继承了马克思主义,并与俄国革命相结合形成列宁主义,被全世界的共产主义者普遍认同为"国际无产阶级革命的伟大导师和精神领袖"。

年轻时的

斯大林

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策1918

(二)新经济政策1921

(三)苏联模式 / 斯大林模式

1、措施:

五年计划宣传画

斯大林格勒拖拉机厂

农民加入集体农庄

① 社会主义工业化(优先发展重工业)

② 农业集体化;

③ 实行“五年计划”

“五年计划引起了全世界的关注,尤其是因为同一时期西方经济的崩溃。社会主义不再是空想家的梦,它是发展中的事业。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

1937年苏联工业产量跃居欧洲首位、世界第二位,短期内发展为世界工业强国。

社会主义工业化

农业集体化

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策1918

(二)新经济政策1921

(三)苏联模式 / 斯大林模式

1、措施

2、特点

◆经济:生产资料公有制;自上而下的指令性计划经济;优先发展重工业;

◆政治:权力高度集中

苏联工业宣传画

苏联农业宣传画

苏联模式=优先发展重工业+农业集体化+单一公有制+高度集中的计划经济

材料1 1941年,希特勒发动袭击后,苏联只用了8天时间就征集了530万人入伍,仅用4个月就建立了强大的军事工业基地。——摘编《全球通史》

依据材料,说一说“苏联模式”

取得了哪些成就?有怎样的影响?

材料2 苏联工业生产在欧洲(世界)位次表

苏联迅速成为世界工业强国

为取得卫国战争胜利奠定了创造了物质条件

材料3 在列宁格勒生产一粒纽扣售价1卢布,那么700公里外莫斯科的价格也是1卢布,而万里之外的海参崴仍然是1卢布。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料4 1936年苏联政府从一个地区收购稞麦,每千克付给农民13卢布,而政府出售给面粉厂时,则作价93卢布。

材料5

苏联按人口平均计算的主要农畜产品产量表

——周荣坤《苏联基本数字手册》

依据材料,说一说“苏联模式”存在怎样的问题?会导致怎样的结果?

指令性计划,缺乏市场竞争;牺牲农民利益,打击了农民积极性。

农业生产迟滞不前,人民生活水平提高缓慢,而且会导致工农业发展不均衡,影响整体经济发展。

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策1918

(二)新经济政策1921

(三)苏联模式 / 斯大林模式

1、措施

2、特点

3、评价:

苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取多项办法,把农民生产的东西拿走太多……你要母鸡多生蛋,又不给它米吃,又要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。──毛泽东《论十大关系》

苏联模式使苏联在较短的时间内实现了工业化,奠定了强大国家的基础,为后来取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

但苏联模式排斥市场经济,片面发展重工业,在农业集体化中采用强制手段导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低。

积极→

消极→

三、苏联建设社会主义的实践

战时共产主义政策 新经济政策 苏联模式/斯大林模式

背景

时间

目的

措施

评价

苏维埃政权遭到国内外敌人联合进攻,形势危急

内战结束,战时共产主义政策导致经济和政治危机

国外资本主义国家的战争威胁,国内落后的经济文化和历史传统

1918年

1921年

1926年

把有限的力量集中起来保证战争的胜利

解决国内经济和政治危机

增强国防,实现社会主义工业化,提高国际地位

余粮征集制

粮食税;允许私营企业有一定程度的发展;以租让制等形式在一些经济部门引入外资

实施“社会主义工业化”和“农业集体化”;自上而下的指令性计划经济

保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒;严重损害农民的利益,导致战后的经济和政治危机

稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权

实现了工业化,奠定了强大国家的基础,赢得了巨大的国际声誉;造成国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低等问题

三、苏联建设社会主义的实践

《成才之路》P69

1、二月革命后,参加执行委员会的,大多数都是孟什维克和社会革命党人,布尔什维克党只有3名代表参加彼得格勒苏维埃执行委员会。这实际上意味着 ( )

A.无产阶级丧失全部政权

B.资产阶级临时政府掌权

C.俄国实现民主政治改革

D.无产阶级专政已经建立

B

2、1917年国际妇女节当日,彼得格勒工人自发举行罢工和游行,后来示威群众增至20万人,数万名士兵也公开站在起义者一边,他们同工人一起占领冬宫和政府各部。这次起义 ( )

A.推翻了资产阶级临时政府

B.建立了无产阶级专政

C.违背了广大人民群众要求

D.推翻了沙皇专制统治

D

3、《苏联兴亡史》指出:“应该看到,俄国进行社会主义革命的客观条件不是充分具备的,按照马克思主义的经典论述,俄国的社会经济条件和生产力发展水平还没有达到进行社会主义革命的程度。”然而,十月革命却取得了胜利。这说明 ( )

A.十月革命否定了马克思主义的科学性

B.马克思主义理论是脱离实际的

C.十月革命是无组织无准备的成功冒险

D.应将革命理论与本国实际相结合

D

4、列宁指出,农村还没有实行共产主义的物质基础之前,决不能过早地提出向农村推行共产主义目标。在大机器工业还没有充分发展的条件下,商业是“千百万小农与大工业之间唯一可能的经济联系”。据此可知,列宁( )

A.丰富了马克思主义学说

B.重在建立工农业联系

C.主张加速工业化的进程

D.反对农业集体化政策

A

第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

【学习目标】

了解两次世界大战引起的国际秩序的重要变化;

理解十月革命的世界历史意义;

理解两次世界大战之间的民族民主运动对国际秩序的影响。

主要内容

单元

课时

主线

两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

战争与革命

国际秩序的演变

影响

第14课

第一次世界大战与战后国际秩序

第15课

十月革命的胜利与

苏联的社会主义实践

第16课

亚非拉民族民主

运动的高涨

第17课

第二次世界大战与

战后国际秩序的形成

第一次世界大战的背景

第一次世界大战的进程

一战后建立的国际秩序

列宁主义的形成

十月革命的胜利和意义

苏联建设社会主义的实践

亚洲民族民主运动的新高潮

非洲独立意识的觉醒

拉美的民族民主革命与改革

第二次世界大战的背景

第二次世界发展的进程

战后国际秩序的建立

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

一、列宁主义的形成

二、十月革命的胜利

三、苏联建设社会主义的实践

一、列宁主义的形成

(1)经济基础:

一、列宁主义的形成

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

材料1 19世纪末20世纪初,俄国进入了帝国主义阶段。……俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5,无产阶级在全国人口中占少数,工业产值占国民经济总产值的42.1%。1913年俄国的钢产量只及美国的1/11,德国的1/8;石油产量只及美国的27.1%;俄国的人均收入只及美国的1/7,英国的1/5,法国的1/4。

——王斯德主编《世界近代史》

俄国资本主义发展并进入帝国主义阶段

(1)经济基础:

(2)政治基础:

一、列宁主义的形成

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐;

材料2 工厂的工人,在艰苦的条件下,为领取微薄的工资每天劳动在十一个小时以上。这种状况大约相当于1850年以前英国或法国工人的处境。工会是非法的,罢工也被禁止。……农民的负担仍然相当重。直到1906年,他们还要支付在1861年农奴解放时所欠的赎身钱,甚至过后还要支付其他繁多的款项。他们还要缴纳重税……种的是上等小麦,自己吃的却是黑面包。 ——摘编自R.R.帕尔默等《世界现代史》

工人、农民阶级被残酷压迫

(1)经济基础:

(2)政治基础:

(3)阶级基础:

一、列宁主义的形成

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐;

俄国第一代产业工人产生;

材料3 随着资本主义经济的发展,俄国工人力量也在逐渐壮大,第一次世界大战之前,俄国工人总人数为1500万。不过他们大多数聚集在大城市的大企业中,彼得格勒和莫斯科两个地区产业工人约占全国工人总数的64%。 ——《苏联演变的历史思考》

工人阶级力量壮大且人员集中于大城市

(1)经济基础:

(2)政治基础:

(3)阶级基础:

(4)组织基础:

一、列宁主义的形成

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐;

俄国第一代产业工人产生;

1898年俄国社会民主工党成立,展开有组织的工人运动。

材料4 统计资料表明,在1900~1902年,提出政治要求的罢工在总罢工数中占20%,到1903~1904年,这一比例上升到了50%,工人们还普遍要求把5月1日宣布为自己的节日。——陈之骅《俄国十月社会主义革命》

工人阶级逐渐觉醒

(1)经济基础:

(2)政治基础:

(3)阶级基础:

(4)组织基础:

(5)思想基础:

一、列宁主义的形成

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐;

俄国第一代产业工人产生;

1898年俄国社会民主工党成立,展开有组织的工人运动。

1900年列宁创办《火星报》,宣传马克思主义;

材料5 第一期《火星报》于1900年12月24日在莱比锡正式出版。报头上引用了俄国十二月党人话语:“试看星星之火,已战燎燃之焰。” ……列宁实际上是《火星报》的主编和领导者。他在《火星报》上发表了有关党的建设和俄国无产阶级斗争各种根本问题的文章……

为建党做准备

(1)经济基础:

(2)政治基础:

(3)阶级基础:

(4)组织基础:

(5)思想基础:

一、列宁主义的形成

1、形成条件 / 背景

19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展;

沙皇专制统治强化,社会矛盾尖锐;

俄国第一代产业工人产生;

1898年俄国社会民主工党成立,展开有组织的工人运动。

1900年列宁创办《火星报》,宣传马克思主义;

一、列宁主义的形成

1、形成条件/背景

2、确立标志

俄国社会民主工党1898年在俄国白俄罗斯的首府明斯克成立。1903年俄国社会民主工党第二次代表大会上,以列宁为首的马克思主义者同马尔托夫等机会主义者围绕党纲、党章问题展开激烈的斗争。在选举中央领导机关成员时,前者获得多数,得名布尔什维克。布尔什维克俄语意为多数派,是俄国社会民主工党中的革命派(左派)。

1903年俄国社会民主工党

召开第二次代表大会,

标志着布尔什维克党的建立,

党的指导思想是:

布尔什维主义 / 列宁主义。

一、列宁主义的形成

1、形成条件/背景

2、确立标志

3、内容

(1)帝国主义是资本主义发展的最高阶段“是无产阶级社会革命的前夜”。

(2)由于资本主义发展不平衡规律,俄国是帝国主义链条中最薄弱的一环。

(3)社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利。

(4)工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。

一、列宁主义的形成

马克思主义 列宁主义

为什么列宁会提出和马克思不同的观点?二者有何关系?

资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用……所创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多,还要大。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。

帝国主义是资本主义发展的最高阶段“是无产阶级社会革命的前夜”

社会主义应该首先

在欧洲发达的国家实现。

由于资本主义发展的不平衡规律。俄国是帝国主义链条中最薄弱的一环。

社会主义革命发生在高度发达的资本主义国家,且几个国家同时发生才能成功。

社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利。

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,

建立无产阶级专政。

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政。

时代变化了,马克思处于资本主义上升期,资本主义的力量正不断壮大,而列宁处于帝国主义阶段。

列宁主义是列宁根据资本主义发展到帝国主义阶段和俄国的具体国情提出的,实际上是对马克思主义的继承和发展。

一、列宁主义的形成

1、形成条件/背景

2、确立标志

3、内容

4、意义

列宁洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征,

把马克思主义基本原理与俄国革命具体实际结合起来,形成了列宁主义。

创造性地提出……一系列社会主义革命和社会主义建设理论,

为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器。

列 宁

(1870——1924)

二、十月革命的胜利

二、十月革命的胜利

1、背景:

(1)两个政权并存:

资产阶级临时政府 VS 工兵代表苏维埃

主要地位

次要地位

二月革命,1917年3月8日至12日俄罗斯帝国爆发的革命运动,推翻罗曼诺夫王朝,结束君主专制统治,二月革命后出现了两个政权并立的局面,俄国临时政府(俄罗斯共和国)和苏维埃政权。二月革命为俄国人民争取社会主义的斗争创造了有利的条件。它发生在第一次世界大战期间。这次革命的胜利,促进了欧洲各国被压迫人民和被压迫民族反对战争、反对本国政府,争取民主权利和民族解放的革命运动的高涨。后又因为临时政府的措施不当,爆发了十月革命,以列宁为首的苏维埃政权控制了局面。

二月革命游行队伍

打倒战争

打倒沙皇

要求面包

二、十月革命的胜利

1、背景

(1)两个政权并存

(2)《四月提纲》

《四月提纲》明确指出俄国当前形势的特点是由民主革命阶段向社会主义阶段过渡;现阶段革命的策略方针应当是不给临时政府任何支持,全部政权归苏维埃;不要议会制共和国,而要苏维埃共和国以及全部土地收归国有等。

——《列宁画传》

1917年4月17日,列宁在塔夫利达宫向出席全俄工兵代表苏维埃会议的布尔什维克代表作报告

指明了从资级民主革命过渡到社会主义革命的方向。

二、十月革命的胜利

1、背景

2、过程:

(1)占领冬宫

冬宫

(Winter Palace,俄文:Эрмитаж)音译艾尔米塔什博物馆。

1917年11月7日(俄历10月25日),参加十月革命的起义群众攻下冬宫,在这里逮捕了资产阶级临时政府各部部长,这座昔日皇宫回到人民手中。冬宫位于圣彼得堡宫殿广场上,原为俄罗斯帝国沙皇的皇宫,十月革命后辟为圣彼得堡国立艾尔米塔什博物馆的一部分。它是18世纪中叶俄罗斯新古典主义建筑的杰出典范,艾尔米塔什博物馆与伦敦的大英博物馆、巴黎的卢浮宫、纽约的大都会艺术博物馆一起,称为世界四大博物馆。该馆最早是俄罗斯女皇叶卡捷琳娜二世的私人博物馆。

1917年11月7日,革命武装攻打冬宫

二、十月革命的胜利

1、背景

2、过程:

(1)占领冬宫

(2)成立新政权

1917年11月8日,苏维埃第二次代表大会宣布推翻临时政府,

成立布尔什维克党领导的苏维埃政权,大会宣布组成以列宁为主席的第一届工农政府——人民委员会。通过了列宁起草的《和平法令》、《土地法令》和《关于成立工农政府的决定》。世界上第一个社会主义国家宣告诞生。

《和平法令》

《土地法令》

《关于成立工农政府的决定》

二、十月革命的胜利

1、背景

2、过程

3、胜利意义

1937年,苏联工业产量超过德、英、法,成为欧洲第一,世界第二。苏联仅用几十年时间走完了西方国家上百年才能走完的工业化过程,开创了一种不同于资本主义现代化的社会主义现代化新模式,开辟出一条社会主义发展的道路。——《大国崛起》

(1)对俄国:开启了俄国的现代化强国进程。

属于人民的政权,第一个社会主义国家诞生

二、十月革命的胜利

1、背景

2、过程

3、胜利意义

(2)对人类:划时代事件,打破了资本主义一统天下的世界格局,实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

(1)对俄国:开启了俄国的现代化强国进程。

(3)对世界:打击了帝国主义统治,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。资本主义和社会主义两种社会制度并存和竞争的局面,成为世界历史的重要内容。

要背哦

《成才之路》P68

三、苏联建设社会主义的实践

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策 1918

1、背景

2、目的

3、措施

4、评价

【自主学习】阅读教材归纳战时共产主义政策产生的背景、目的、措施以及如何评价这一政策?

我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家。我们取得了胜利……应当说我们实行“战时共产主义”是一种功劳。我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了……

——列宁《列宁全集》第42卷

苏俄内战,又称苏俄国内战争或对苏干涉战争(1918年--1922年),部分战事还蔓延到中国外蒙古和波斯。

苏维埃俄国 VS 国内反革命势力白俄、外国武装干涉者

国内外敌对势力联合,企图扼杀新生政权,苏俄陷入内战。

(一)战时共产主义政策 1918

1、背景:

2、目的:

3、措施:

把有限力量集中起来保证战争胜利

三、苏联建设社会主义的实践

项目 战时共产主义政策

农业政策 余粮收集制

工业政策 全面推行工业国有化

贸易政策 取消自由贸易

分配制度 实物配给制

余粮的标准是:除去种子和个人按定额至新收获前的需要量。

余粮收集制

实质是排斥市场经济,

采用军事行政命令进行管制。

材料1 1921年1月22日,人民委员会颁布法令将工人的配给量减少至1/3镑。而在农村,余粮征集反而加速进行,农民的不满情绪到了一触即发的程度。……抗拒粮食征集。人民生活困苦不堪,连面包、肥皂等最起码的物品都十分缺乏。

材料2 在十月革命中发挥过巨大作用的波罗的海舰队中的不满情绪也在增长。在彼得格勒北部的海军基地……约有2万名水兵对余粮征集制所产生的严重后果和农民遭受残酷镇压的情况十分清楚……影响到了他们的情绪和士气。

农民严重不满

人民生活困难

经济和政治危机!

【思考】战争基本平息后,仍然实行战时共产主义政策的苏维埃政府遇到了哪些问题?

士兵产生不满

国内外敌对势力联合,企图扼杀新生政权,苏俄陷入内战。

(一)战时共产主义政策 1918

1、背景:

2、目的:

3、措施:

4、评价:

余粮收集制

积极:保证前线粮食供应,缓解了城市饥荒。

消极:严重损害了农民利益,导致战后的经济和政治危机。

把有限力量集中起来保证战争胜利

三、苏联建设社会主义的实践

三、苏联建设社会主义的实践

项目 战时共产主义政策 新经济政策

农业政策 余粮收集制 粮食税

工业政策 全面推行工业国有化 允许私营企业有一定程度的发展,

以租让制引入外国资本

贸易政策 取消自由贸易 恢复自由贸易,允许商品买卖

分配制度 实物配给制 按劳分配制

《状元桥》P82

(一)战时共产主义政策1918

(二)新经济政策1921

1、措施

(1)推测新经济政策会起到哪些作用?

减轻农民负担,缓解了政府和农民之间的矛盾;搞活经济,推动竞争,提高生产效率,提高人民生活水平。

(2)比较战时共产主义和新经济两种政策的不同,说一说为什么有人认为这是一种“倒退”?

恢复商品买卖,允许多种经济并存,不再是单纯的公有制

【思考】从战时共产主义到新经济政策,是否是一种退步?

苏联的加盟共和国 共和国 加盟时间 共和国 加盟时间

俄罗斯联邦 1922.12.30 阿塞拜疆 1936.12.05

乌克兰 1922.12.30 亚美尼亚 1936.12.05

白俄罗斯 1922.12.30 哈萨克 1936.12.05

乌兹别克 1924.10.27 摩尔达维亚 1940.08.02

土库曼 1924.10.27 立陶宛 1940.08.03

塔吉克 1929.10.16 拉脱维亚 1940.08.05

吉尔吉斯 1936.12.05 爱沙尼亚 1940.08.06

格鲁吉亚 1936.12.05

1922年苏联成立

列宁

俄语:Ле нин,1870年4月22日-1924年1月21日,

原名弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫

列宁是他参加革命后的笔名。是苏联的主要缔造者、布尔什维克党的创始人、十月革命的主要领导人、苏联人民委员会主席。毕业于彼得堡大学。1892年组织第一个马克思主义小组,并将《共产党宣言》译成了俄文,还写下了第一本著作《农民生活中新的经济变动》。1917年11月列宁领导俄国十月革命取得成功,建立了世界上第一个无产阶级专政的国家。1924年1月21日在戈尔基村去世,终年53岁。列宁继承了马克思主义,并与俄国革命相结合形成列宁主义,被全世界的共产主义者普遍认同为"国际无产阶级革命的伟大导师和精神领袖"。

年轻时的

斯大林

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策1918

(二)新经济政策1921

(三)苏联模式 / 斯大林模式

1、措施:

五年计划宣传画

斯大林格勒拖拉机厂

农民加入集体农庄

① 社会主义工业化(优先发展重工业)

② 农业集体化;

③ 实行“五年计划”

“五年计划引起了全世界的关注,尤其是因为同一时期西方经济的崩溃。社会主义不再是空想家的梦,它是发展中的事业。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

1937年苏联工业产量跃居欧洲首位、世界第二位,短期内发展为世界工业强国。

社会主义工业化

农业集体化

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策1918

(二)新经济政策1921

(三)苏联模式 / 斯大林模式

1、措施

2、特点

◆经济:生产资料公有制;自上而下的指令性计划经济;优先发展重工业;

◆政治:权力高度集中

苏联工业宣传画

苏联农业宣传画

苏联模式=优先发展重工业+农业集体化+单一公有制+高度集中的计划经济

材料1 1941年,希特勒发动袭击后,苏联只用了8天时间就征集了530万人入伍,仅用4个月就建立了强大的军事工业基地。——摘编《全球通史》

依据材料,说一说“苏联模式”

取得了哪些成就?有怎样的影响?

材料2 苏联工业生产在欧洲(世界)位次表

苏联迅速成为世界工业强国

为取得卫国战争胜利奠定了创造了物质条件

材料3 在列宁格勒生产一粒纽扣售价1卢布,那么700公里外莫斯科的价格也是1卢布,而万里之外的海参崴仍然是1卢布。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料4 1936年苏联政府从一个地区收购稞麦,每千克付给农民13卢布,而政府出售给面粉厂时,则作价93卢布。

材料5

苏联按人口平均计算的主要农畜产品产量表

——周荣坤《苏联基本数字手册》

依据材料,说一说“苏联模式”存在怎样的问题?会导致怎样的结果?

指令性计划,缺乏市场竞争;牺牲农民利益,打击了农民积极性。

农业生产迟滞不前,人民生活水平提高缓慢,而且会导致工农业发展不均衡,影响整体经济发展。

三、苏联建设社会主义的实践

(一)战时共产主义政策1918

(二)新经济政策1921

(三)苏联模式 / 斯大林模式

1、措施

2、特点

3、评价:

苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取多项办法,把农民生产的东西拿走太多……你要母鸡多生蛋,又不给它米吃,又要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。──毛泽东《论十大关系》

苏联模式使苏联在较短的时间内实现了工业化,奠定了强大国家的基础,为后来取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

但苏联模式排斥市场经济,片面发展重工业,在农业集体化中采用强制手段导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低。

积极→

消极→

三、苏联建设社会主义的实践

战时共产主义政策 新经济政策 苏联模式/斯大林模式

背景

时间

目的

措施

评价

苏维埃政权遭到国内外敌人联合进攻,形势危急

内战结束,战时共产主义政策导致经济和政治危机

国外资本主义国家的战争威胁,国内落后的经济文化和历史传统

1918年

1921年

1926年

把有限的力量集中起来保证战争的胜利

解决国内经济和政治危机

增强国防,实现社会主义工业化,提高国际地位

余粮征集制

粮食税;允许私营企业有一定程度的发展;以租让制等形式在一些经济部门引入外资

实施“社会主义工业化”和“农业集体化”;自上而下的指令性计划经济

保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒;严重损害农民的利益,导致战后的经济和政治危机

稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权

实现了工业化,奠定了强大国家的基础,赢得了巨大的国际声誉;造成国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低等问题

三、苏联建设社会主义的实践

《成才之路》P69

1、二月革命后,参加执行委员会的,大多数都是孟什维克和社会革命党人,布尔什维克党只有3名代表参加彼得格勒苏维埃执行委员会。这实际上意味着 ( )

A.无产阶级丧失全部政权

B.资产阶级临时政府掌权

C.俄国实现民主政治改革

D.无产阶级专政已经建立

B

2、1917年国际妇女节当日,彼得格勒工人自发举行罢工和游行,后来示威群众增至20万人,数万名士兵也公开站在起义者一边,他们同工人一起占领冬宫和政府各部。这次起义 ( )

A.推翻了资产阶级临时政府

B.建立了无产阶级专政

C.违背了广大人民群众要求

D.推翻了沙皇专制统治

D

3、《苏联兴亡史》指出:“应该看到,俄国进行社会主义革命的客观条件不是充分具备的,按照马克思主义的经典论述,俄国的社会经济条件和生产力发展水平还没有达到进行社会主义革命的程度。”然而,十月革命却取得了胜利。这说明 ( )

A.十月革命否定了马克思主义的科学性

B.马克思主义理论是脱离实际的

C.十月革命是无组织无准备的成功冒险

D.应将革命理论与本国实际相结合

D

4、列宁指出,农村还没有实行共产主义的物质基础之前,决不能过早地提出向农村推行共产主义目标。在大机器工业还没有充分发展的条件下,商业是“千百万小农与大工业之间唯一可能的经济联系”。据此可知,列宁( )

A.丰富了马克思主义学说

B.重在建立工农业联系

C.主张加速工业化的进程

D.反对农业集体化政策

A

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体