制造矛盾,一波三折-中考作文临考提分速成课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 制造矛盾,一波三折-中考作文临考提分速成课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-24 23:25:01 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

制造矛盾,一波三折

1.“意思”是什么意思?是引人入胜

2.怎样才让文章“有意思”?制造矛盾和冲突

矛盾:

一切运动与生命力的根源。

事物只因为自身具有矛盾,它才会运动,才会具有动力和活力。

矛盾是事物发展的内在因素。

矛盾冲突的表现及作用

1.国家、社会角度:朝代更替、战乱、天灾、社会变革……(多难兴邦)

2.个人角度:家庭变迁、个人遭遇……家贫出孝子,士穷见节义;忧劳可以兴国,逸豫可以亡身;学习差,穷则思变,变则通,通则久。

(当太阳升起的时候,非洲大草原上的动物就开始奔跑了,狮子妈妈这样教育自己的孩子:一定要跑得过最慢的羚羊,否则就会饿死。羚羊妈妈这样教育自己的孩子:一定要跑得过最快的狮子,否则就要被吃掉。这就说明,矛盾让人成长,压力使人进步。)

3.写作角度:文似看山不喜平

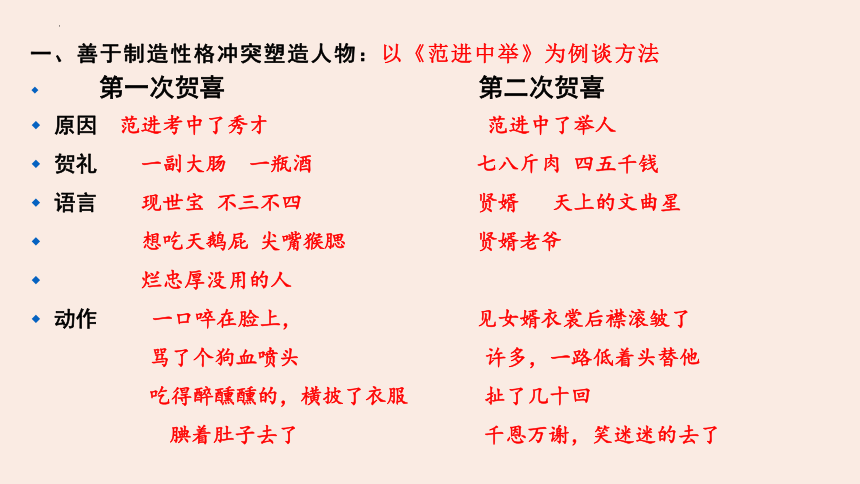

一、善于制造性格冲突塑造人物:以《范进中举》为例谈方法

第一次贺喜 第二次贺喜

原因 范进考中了秀才 范进中了举人

贺礼 一副大肠 一瓶酒 七八斤肉 四五千钱

语言 现世宝 不三不四 贤婿 天上的文曲星

想吃天鹅屁 尖嘴猴腮 贤婿老爷

烂忠厚没用的人

动作 一口啐在脸上, 见女婿衣裳后襟滚皱了

骂了个狗血喷头 许多,一路低着头替他

吃得醉醺醺的,横披了衣服 扯了几十回

腆着肚子去了 千恩万谢,笑迷迷的去了

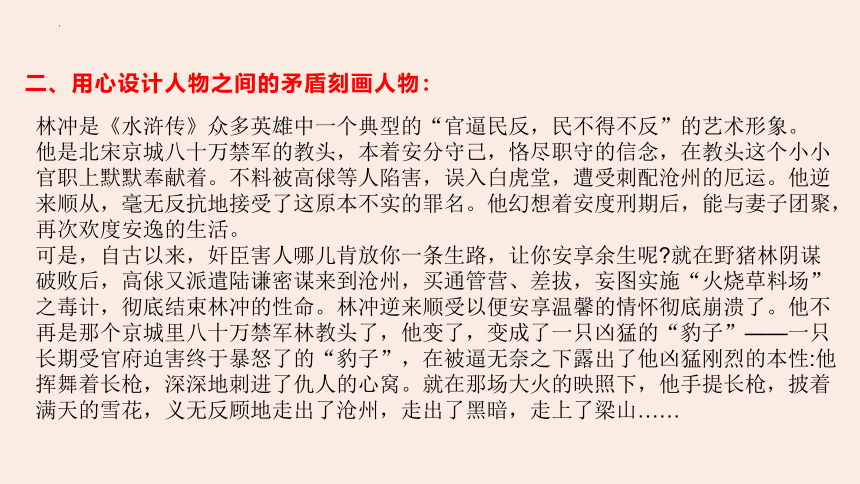

二、用心设计人物之间的矛盾刻画人物:

林冲是《水浒传》众多英雄中一个典型的“官逼民反,民不得不反”的艺术形象。

他是北宋京城八十万禁军的教头,本着安分守己,恪尽职守的信念,在教头这个小小官职上默默奉献着。不料被高俅等人陷害,误入白虎堂,遭受刺配沧州的厄运。他逆来顺从,毫无反抗地接受了这原本不实的罪名。他幻想着安度刑期后,能与妻子团聚,再次欢度安逸的生活。

可是,自古以来,奸臣害人哪儿肯放你一条生路,让你安享余生呢 就在野猪林阴谋破败后,高俅又派遣陆谦密谋来到沧州,买通管营、差拔,妄图实施“火烧草料场”之毒计,彻底结束林冲的性命。林冲逆来顺受以便安享温馨的情怀彻底崩溃了。他不再是那个京城里八十万禁军林教头了,他变了,变成了一只凶猛的“豹子”——一只长期受官府迫害终于暴怒了的“豹子”,在被逼无奈之下露出了他凶猛刚烈的本性:他挥舞着长枪,深深地刺进了仇人的心窝。就在那场大火的映照下,他手提长枪,披着满天的雪花,义无反顾地走出了沧州,走出了黑暗,走上了梁山……

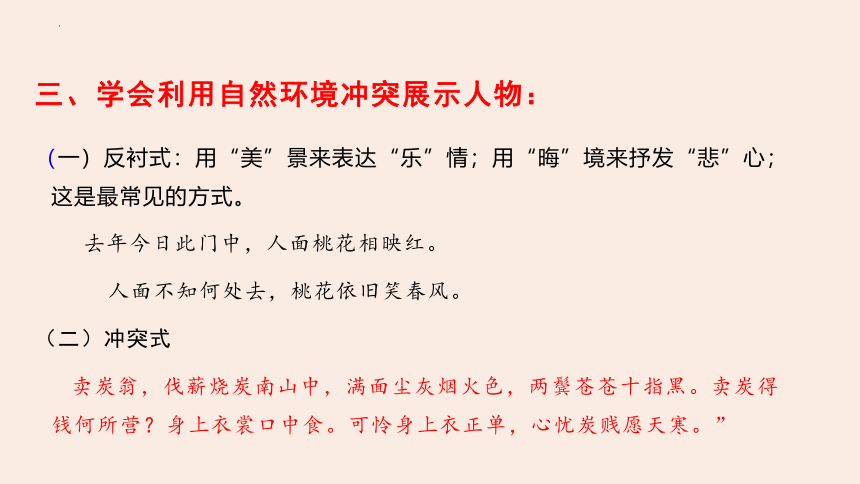

三、学会利用自然环境冲突展示人物:

(一)反衬式:用“美”景来表达“乐”情;用“晦”境来抒发“悲”心;这是最常见的方式。

去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

(二)冲突式

卖炭翁,伐薪烧炭南山中,满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”

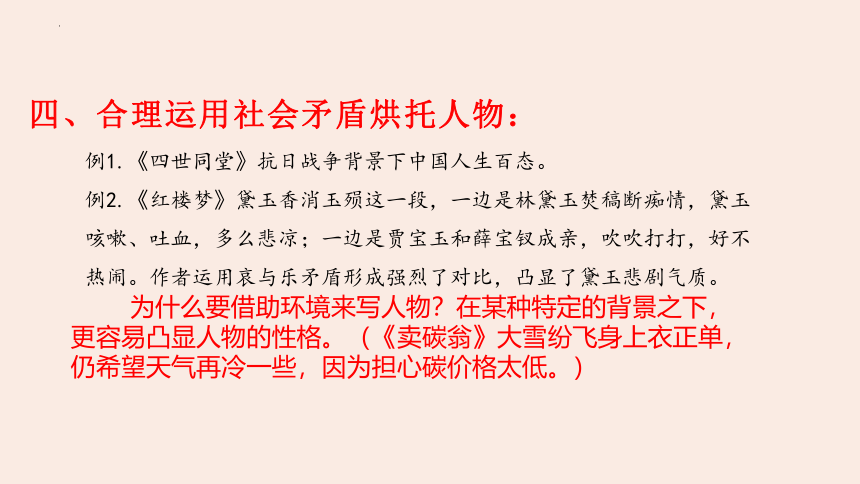

四、合理运用社会矛盾烘托人物:

例1.《四世同堂》抗日战争背景下中国人生百态。

例2.《红楼梦》黛玉香消玉殒这一段,一边是林黛玉焚稿断痴情,黛玉咳嗽、吐血,多么悲凉;一边是贾宝玉和薛宝钗成亲,吹吹打打,好不热闹。作者运用哀与乐矛盾形成强烈了对比,凸显了黛玉悲剧气质。

为什么要借助环境来写人物?在某种特定的背景之下,更容易凸显人物的性格。(《卖碳翁》大雪纷飞身上衣正单,仍希望天气再冷一些,因为担心碳价格太低。)

注意:

矛盾冲突不等于受虐,不是故意的制造事端,要有合理性。

矛盾冲突可以层层叠加,也可以逐步激化。

想一想:叙事

起 :“起”是事情的开端。

承 :“承”是事情的发展。

转 :“转”是事情的转变。

合 :“合”是事情的结果。

记叙文中的“转”

第一次约会

……

去年我上初二,我为了这次“约会”策划了好几周。我的梦中女孩同意出来和我见面了!全班的人都知道,她是一个高傲的女孩子!全班的人都知道,她的父母对她管教得很严,就像我的父母对我管教得很严一样。

我对父母撒谎说,学校将组织一次春游,这样我就争取到了一天的约会时间。

约会的那天到来了……

接下来会发生什么事?接下来会发生什么事?

约会的那天到来了……

我和梦中女孩在一家快餐店吃了午餐,然后手拉手去了游乐场,傍晚,我们漫步在大街上边走边谈。生活一下子变得美妙无比。

突然,路对面的行人当中有一个人闪入我的眼帘并让我的心为之一颤。我认出了这个人。糟糕的是,这个人正穿过马路朝我走来,更糟糕的是,这个人不是别人,正是我的父亲!

一转:我的第一次约会

居然被父亲撞到。一转:我的第一次约会

居然被父亲撞到。

接下来会发生什么事?接下来会发生什么事?

约会的那天到来了……

刹那间,所有的罗曼蒂克都从我心中消失得一干二净,取而代之的是恐惧。我知道,严厉的父亲不会容忍我撒谎,更不会容忍我早恋。他将在大庭广众之下责骂我,让我难堪,让我在梦中女孩面前出丑。

我恨不得地上有一道缝儿,好让我钻进去逃之夭夭。但是,我无处可逃。

然而,一件让我意想不到的事发生了。

父亲走到我的身边,但是和其他的陌生行人一样,他从我身边擦肩而过,仿佛根本没有认出我来。我提到嗓子眼上的心落了下来。我说不出当时是怎样一种心情。

二转:父亲居然会

像陌生人一样对“我”视而不见。二转:父亲居然会

像陌生人一样对“我”视而不见

晚上,我回到了家,恐惧又重新袭上心头。晚饭时,我一点食欲也没有。 ……

请同学们模仿前两次的“转”,设想接下来的事件将会如何发展?至少要有一次“转”。

晚上,我回到了家,恐惧又重新袭上心头。晚饭时,我一点食欲也没有。然而,让我吃惊的是,一切和往常一样,除了我之外,家里其他人表情轻松,谈笑自如,没有人提我那档子事。我匆匆吃完饭,跑进自己的房间,心中更加忐忑不安了。

过了一会儿,父亲走进了我的房间,在我身边坐下。我吓得不敢出声,但是我从他的眼神里看到了柔和。他语气平和地问道:“小伙子,今天的约会怎么样?我看你的小朋友长得很漂亮,也很可爱!”

像被催眠了一样,我一五一十地将我第一次约会的情况和盘托出,然后补充道:“爸爸,我感到一天过得很快,就像只有几分钟似的一晃而过。”

听完我的叙述,父亲笑了起来:“你知道,爱因斯坦说过,当你的手放在热锅上,一分钟像一小时;当你与一个美女谈心,一小时像一分钟!这便是相对论,表明你珍惜你所拥有的,是一种美好的感觉。”

父亲从来没有这样和我谈过话。此刻,他更像我的朋友,而不是监护人。我感到在他面前心中的事不吐不快,我感到他比我还了解我自己。

我们谈了一个多小时。我现在甚至觉得,我的第一次约会与其说约的是我的梦中女孩,不如说约的是我的父亲。在这一个小时的谈话中,我多次想告诉他,我不该撒谎,不该早恋。我更想问他,为什么他在街上看到我时不朝我发火,为什么现在只有我们两人时他也不明确地指出我不对的一面?

父亲离开房间时,说了一句话,让我至今仍言犹在耳:“小伙子,你的小朋友爱和你去游乐园,但是你老爸比她多爱你16年!”

情节:

一转—— 我第一次约会居然被父亲撞到。

二转——父亲居然会像陌生人一样对我视而不见。

三转——回家居然无人提起。

四转——父亲晚饭后走进我的房间,眼神柔和,心平气和。

五转——我竟将事情和盘托出,不吐不快。

情节叠转

文章波澜情节叠转

文章波澜

我的第一次约会与其说约的是我的梦中女,不如说约的是我的父亲。

我的第一次约会与其说是和(梦中女孩)的(爱情)之约,不如说是和(父亲)的

( )之约。

我的第一次约会与其说是和(梦中女孩)的(牵手)之约,不如说是和(父亲 )的( )之约。

主题

一转——浪漫早恋

二转——严厉父亲

三转——不该早恋,愧疚改正

四转——亲情份量,父爱深沉

意料之外

情理之中意料之外

情理之中

我还记得我平生的第一约会。一般来说,第一次约会总是难忘的,但对我来说,我的第一次约会不只是难忘,而是刻骨铭心。

倒叙设悬

首尾呼应倒叙设悬

首尾呼应

巧用误会法

“误会”本是人际交往过程中的一种不和谐表现,在我们的现实生活乃至同学之间时常有一些误会发生。把它运用到写作中,就是指有意的安排歪曲、偏颇乃至错误的故事情节,让人物、事件之间产生错觉和不理解,然后随着情节的展开,消除误会,真相大白,进而突出人物,深化主题。运用误会法,关键在于如何设计一个曲折跌宕、生动感人的故事,开头要尽可能写足、写深误会,结尾要出乎意料之外,并与前面构成强烈的对比;中间一定要一波三折,不要急于露底,充分蓄势后再揭开“谜底”;开头误会越深,结尾感人越深,对主题揭示也越深刻。

“误会”源于误解,误解又常常让本来能按常理发展的事情节外生枝,文章却正在这个节外生枝之处显出情节和主题的精彩。制造“误会”,可以按照这样的思路:设置“误会”——发展“误会”——揭开“误会”。

如《驿路梨花》,开篇写“我”与“老余”为投宿焦急时,出现茅屋,当我们猜测主人是守林老人时,老人出现,但他说主人是哈尼族姑娘梨花。待见到小姑娘们时,她们说也不是主人。最后才从梨花妹妹口中得知茅屋建造者及梨花姑娘照顾它的事迹。这里设置误会使文章环环相承,情节起伏有致。

一波三折法

考场作文,如选择写人叙事,想在600—800字的篇幅内出彩,就必须追求以故事情节出奇制胜,让故事情节一波三折,才能紧紧抓住阅卷老师的阅读欲望。

平铺直叙,一眼望到底的作品,只能败坏读者的兴致;只有情节曲折、斗折蛇行、波澜迭起、翻腾跌宕的佳构,才能满足读者的审美要求,产生感人的艺术效果。

情节的波折是由生活本身的复杂性决定的。因此我们在行文时应注意:一是要符合生活逻辑、读者口味,不可为文之曲而造作。二是要注意火候,不可一味曲折,要张弛适度,有节律地安排情节。三是无论采用哪种造成波折的技法都应为刻画形象服务,要符合表达主题的需要。

悬念大师希区柯克对悬念的经典诠释:“如果你要表现一群人围着一张桌子玩牌, 然后突然一声爆炸,那么你便只能拍到一个十分呆板的炸后一惊的场面。另一方面,虽然你是表现这同一场面,但是在打牌开始之前,先表现桌子下面的定时炸弹,那么你就造成了悬念,并牵动观众的心。” 如果作者能在记叙类作文中巧妙地设计 出扣人心弦的悬念,就可以使读者产生追根 究底的阅读冲动,收到”踏破铁鞋无觅处, 得来全不费功夫“的神奇的构思效果。

如“先闻其声后见其人”,先写结局 后叙过程,先写问题(事件)后交代为什么 (背景介绍),或者借助间接描写,或“犹抱琵琶半遮面”,等等,就会让读者产 生一种非看下去不可的强烈冲动,从而 获得引人入胜的效果。 构成文章悬念的技巧一般为 “设悬――垫悬――释悬” 。

设 置 悬 念 法

那是一个阳光明媚的午后,明德大道前人头攒动,我的第一次义卖生涯开始了……义卖有价,爱心无价,可比爱心更无价的是……

请补充上述文段(100字左右),让你的文章在“转”角处遇到美。

练一练

你一定能写好!

制造矛盾,一波三折

1.“意思”是什么意思?是引人入胜

2.怎样才让文章“有意思”?制造矛盾和冲突

矛盾:

一切运动与生命力的根源。

事物只因为自身具有矛盾,它才会运动,才会具有动力和活力。

矛盾是事物发展的内在因素。

矛盾冲突的表现及作用

1.国家、社会角度:朝代更替、战乱、天灾、社会变革……(多难兴邦)

2.个人角度:家庭变迁、个人遭遇……家贫出孝子,士穷见节义;忧劳可以兴国,逸豫可以亡身;学习差,穷则思变,变则通,通则久。

(当太阳升起的时候,非洲大草原上的动物就开始奔跑了,狮子妈妈这样教育自己的孩子:一定要跑得过最慢的羚羊,否则就会饿死。羚羊妈妈这样教育自己的孩子:一定要跑得过最快的狮子,否则就要被吃掉。这就说明,矛盾让人成长,压力使人进步。)

3.写作角度:文似看山不喜平

一、善于制造性格冲突塑造人物:以《范进中举》为例谈方法

第一次贺喜 第二次贺喜

原因 范进考中了秀才 范进中了举人

贺礼 一副大肠 一瓶酒 七八斤肉 四五千钱

语言 现世宝 不三不四 贤婿 天上的文曲星

想吃天鹅屁 尖嘴猴腮 贤婿老爷

烂忠厚没用的人

动作 一口啐在脸上, 见女婿衣裳后襟滚皱了

骂了个狗血喷头 许多,一路低着头替他

吃得醉醺醺的,横披了衣服 扯了几十回

腆着肚子去了 千恩万谢,笑迷迷的去了

二、用心设计人物之间的矛盾刻画人物:

林冲是《水浒传》众多英雄中一个典型的“官逼民反,民不得不反”的艺术形象。

他是北宋京城八十万禁军的教头,本着安分守己,恪尽职守的信念,在教头这个小小官职上默默奉献着。不料被高俅等人陷害,误入白虎堂,遭受刺配沧州的厄运。他逆来顺从,毫无反抗地接受了这原本不实的罪名。他幻想着安度刑期后,能与妻子团聚,再次欢度安逸的生活。

可是,自古以来,奸臣害人哪儿肯放你一条生路,让你安享余生呢 就在野猪林阴谋破败后,高俅又派遣陆谦密谋来到沧州,买通管营、差拔,妄图实施“火烧草料场”之毒计,彻底结束林冲的性命。林冲逆来顺受以便安享温馨的情怀彻底崩溃了。他不再是那个京城里八十万禁军林教头了,他变了,变成了一只凶猛的“豹子”——一只长期受官府迫害终于暴怒了的“豹子”,在被逼无奈之下露出了他凶猛刚烈的本性:他挥舞着长枪,深深地刺进了仇人的心窝。就在那场大火的映照下,他手提长枪,披着满天的雪花,义无反顾地走出了沧州,走出了黑暗,走上了梁山……

三、学会利用自然环境冲突展示人物:

(一)反衬式:用“美”景来表达“乐”情;用“晦”境来抒发“悲”心;这是最常见的方式。

去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

(二)冲突式

卖炭翁,伐薪烧炭南山中,满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”

四、合理运用社会矛盾烘托人物:

例1.《四世同堂》抗日战争背景下中国人生百态。

例2.《红楼梦》黛玉香消玉殒这一段,一边是林黛玉焚稿断痴情,黛玉咳嗽、吐血,多么悲凉;一边是贾宝玉和薛宝钗成亲,吹吹打打,好不热闹。作者运用哀与乐矛盾形成强烈了对比,凸显了黛玉悲剧气质。

为什么要借助环境来写人物?在某种特定的背景之下,更容易凸显人物的性格。(《卖碳翁》大雪纷飞身上衣正单,仍希望天气再冷一些,因为担心碳价格太低。)

注意:

矛盾冲突不等于受虐,不是故意的制造事端,要有合理性。

矛盾冲突可以层层叠加,也可以逐步激化。

想一想:叙事

起 :“起”是事情的开端。

承 :“承”是事情的发展。

转 :“转”是事情的转变。

合 :“合”是事情的结果。

记叙文中的“转”

第一次约会

……

去年我上初二,我为了这次“约会”策划了好几周。我的梦中女孩同意出来和我见面了!全班的人都知道,她是一个高傲的女孩子!全班的人都知道,她的父母对她管教得很严,就像我的父母对我管教得很严一样。

我对父母撒谎说,学校将组织一次春游,这样我就争取到了一天的约会时间。

约会的那天到来了……

接下来会发生什么事?接下来会发生什么事?

约会的那天到来了……

我和梦中女孩在一家快餐店吃了午餐,然后手拉手去了游乐场,傍晚,我们漫步在大街上边走边谈。生活一下子变得美妙无比。

突然,路对面的行人当中有一个人闪入我的眼帘并让我的心为之一颤。我认出了这个人。糟糕的是,这个人正穿过马路朝我走来,更糟糕的是,这个人不是别人,正是我的父亲!

一转:我的第一次约会

居然被父亲撞到。一转:我的第一次约会

居然被父亲撞到。

接下来会发生什么事?接下来会发生什么事?

约会的那天到来了……

刹那间,所有的罗曼蒂克都从我心中消失得一干二净,取而代之的是恐惧。我知道,严厉的父亲不会容忍我撒谎,更不会容忍我早恋。他将在大庭广众之下责骂我,让我难堪,让我在梦中女孩面前出丑。

我恨不得地上有一道缝儿,好让我钻进去逃之夭夭。但是,我无处可逃。

然而,一件让我意想不到的事发生了。

父亲走到我的身边,但是和其他的陌生行人一样,他从我身边擦肩而过,仿佛根本没有认出我来。我提到嗓子眼上的心落了下来。我说不出当时是怎样一种心情。

二转:父亲居然会

像陌生人一样对“我”视而不见。二转:父亲居然会

像陌生人一样对“我”视而不见

晚上,我回到了家,恐惧又重新袭上心头。晚饭时,我一点食欲也没有。 ……

请同学们模仿前两次的“转”,设想接下来的事件将会如何发展?至少要有一次“转”。

晚上,我回到了家,恐惧又重新袭上心头。晚饭时,我一点食欲也没有。然而,让我吃惊的是,一切和往常一样,除了我之外,家里其他人表情轻松,谈笑自如,没有人提我那档子事。我匆匆吃完饭,跑进自己的房间,心中更加忐忑不安了。

过了一会儿,父亲走进了我的房间,在我身边坐下。我吓得不敢出声,但是我从他的眼神里看到了柔和。他语气平和地问道:“小伙子,今天的约会怎么样?我看你的小朋友长得很漂亮,也很可爱!”

像被催眠了一样,我一五一十地将我第一次约会的情况和盘托出,然后补充道:“爸爸,我感到一天过得很快,就像只有几分钟似的一晃而过。”

听完我的叙述,父亲笑了起来:“你知道,爱因斯坦说过,当你的手放在热锅上,一分钟像一小时;当你与一个美女谈心,一小时像一分钟!这便是相对论,表明你珍惜你所拥有的,是一种美好的感觉。”

父亲从来没有这样和我谈过话。此刻,他更像我的朋友,而不是监护人。我感到在他面前心中的事不吐不快,我感到他比我还了解我自己。

我们谈了一个多小时。我现在甚至觉得,我的第一次约会与其说约的是我的梦中女孩,不如说约的是我的父亲。在这一个小时的谈话中,我多次想告诉他,我不该撒谎,不该早恋。我更想问他,为什么他在街上看到我时不朝我发火,为什么现在只有我们两人时他也不明确地指出我不对的一面?

父亲离开房间时,说了一句话,让我至今仍言犹在耳:“小伙子,你的小朋友爱和你去游乐园,但是你老爸比她多爱你16年!”

情节:

一转—— 我第一次约会居然被父亲撞到。

二转——父亲居然会像陌生人一样对我视而不见。

三转——回家居然无人提起。

四转——父亲晚饭后走进我的房间,眼神柔和,心平气和。

五转——我竟将事情和盘托出,不吐不快。

情节叠转

文章波澜情节叠转

文章波澜

我的第一次约会与其说约的是我的梦中女,不如说约的是我的父亲。

我的第一次约会与其说是和(梦中女孩)的(爱情)之约,不如说是和(父亲)的

( )之约。

我的第一次约会与其说是和(梦中女孩)的(牵手)之约,不如说是和(父亲 )的( )之约。

主题

一转——浪漫早恋

二转——严厉父亲

三转——不该早恋,愧疚改正

四转——亲情份量,父爱深沉

意料之外

情理之中意料之外

情理之中

我还记得我平生的第一约会。一般来说,第一次约会总是难忘的,但对我来说,我的第一次约会不只是难忘,而是刻骨铭心。

倒叙设悬

首尾呼应倒叙设悬

首尾呼应

巧用误会法

“误会”本是人际交往过程中的一种不和谐表现,在我们的现实生活乃至同学之间时常有一些误会发生。把它运用到写作中,就是指有意的安排歪曲、偏颇乃至错误的故事情节,让人物、事件之间产生错觉和不理解,然后随着情节的展开,消除误会,真相大白,进而突出人物,深化主题。运用误会法,关键在于如何设计一个曲折跌宕、生动感人的故事,开头要尽可能写足、写深误会,结尾要出乎意料之外,并与前面构成强烈的对比;中间一定要一波三折,不要急于露底,充分蓄势后再揭开“谜底”;开头误会越深,结尾感人越深,对主题揭示也越深刻。

“误会”源于误解,误解又常常让本来能按常理发展的事情节外生枝,文章却正在这个节外生枝之处显出情节和主题的精彩。制造“误会”,可以按照这样的思路:设置“误会”——发展“误会”——揭开“误会”。

如《驿路梨花》,开篇写“我”与“老余”为投宿焦急时,出现茅屋,当我们猜测主人是守林老人时,老人出现,但他说主人是哈尼族姑娘梨花。待见到小姑娘们时,她们说也不是主人。最后才从梨花妹妹口中得知茅屋建造者及梨花姑娘照顾它的事迹。这里设置误会使文章环环相承,情节起伏有致。

一波三折法

考场作文,如选择写人叙事,想在600—800字的篇幅内出彩,就必须追求以故事情节出奇制胜,让故事情节一波三折,才能紧紧抓住阅卷老师的阅读欲望。

平铺直叙,一眼望到底的作品,只能败坏读者的兴致;只有情节曲折、斗折蛇行、波澜迭起、翻腾跌宕的佳构,才能满足读者的审美要求,产生感人的艺术效果。

情节的波折是由生活本身的复杂性决定的。因此我们在行文时应注意:一是要符合生活逻辑、读者口味,不可为文之曲而造作。二是要注意火候,不可一味曲折,要张弛适度,有节律地安排情节。三是无论采用哪种造成波折的技法都应为刻画形象服务,要符合表达主题的需要。

悬念大师希区柯克对悬念的经典诠释:“如果你要表现一群人围着一张桌子玩牌, 然后突然一声爆炸,那么你便只能拍到一个十分呆板的炸后一惊的场面。另一方面,虽然你是表现这同一场面,但是在打牌开始之前,先表现桌子下面的定时炸弹,那么你就造成了悬念,并牵动观众的心。” 如果作者能在记叙类作文中巧妙地设计 出扣人心弦的悬念,就可以使读者产生追根 究底的阅读冲动,收到”踏破铁鞋无觅处, 得来全不费功夫“的神奇的构思效果。

如“先闻其声后见其人”,先写结局 后叙过程,先写问题(事件)后交代为什么 (背景介绍),或者借助间接描写,或“犹抱琵琶半遮面”,等等,就会让读者产 生一种非看下去不可的强烈冲动,从而 获得引人入胜的效果。 构成文章悬念的技巧一般为 “设悬――垫悬――释悬” 。

设 置 悬 念 法

那是一个阳光明媚的午后,明德大道前人头攒动,我的第一次义卖生涯开始了……义卖有价,爱心无价,可比爱心更无价的是……

请补充上述文段(100字左右),让你的文章在“转”角处遇到美。

练一练

你一定能写好!

同课章节目录