2022届高考语文押题讲评(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022届高考语文押题讲评(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-24 18:37:27 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

中学联盟高考考前押题讲评

LET’S START

纠错 反思 总结 提升

学习目标

1.自主纠错,用自己的话说出每个错题的错因及改正方向。

2.重点研究小说作用类题目、古诗鉴赏、修辞手法,反思不足并明确努力方向。

3.从“知识积累,题型构建,应试反思”三个方面落实整理,二次过关。

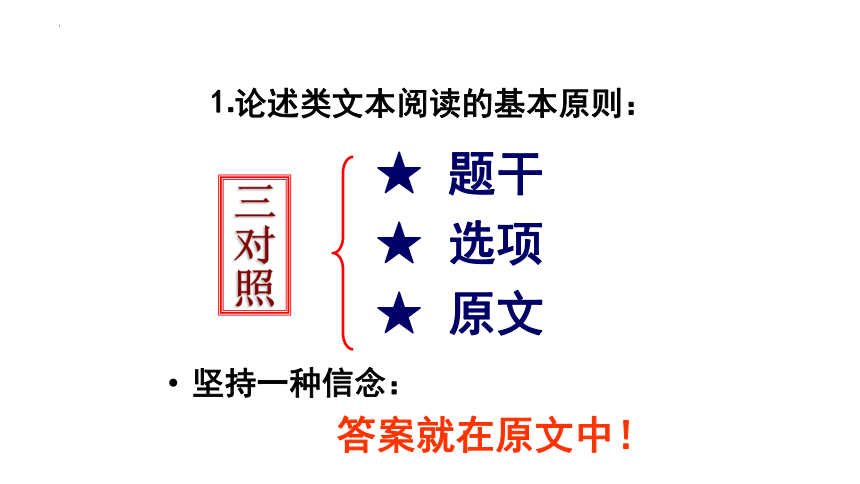

⒈论述类文本阅读的基本原则:

★ 题干

★ 选项

★ 原文

三对照

坚持一种信念:

答案就在原文中!

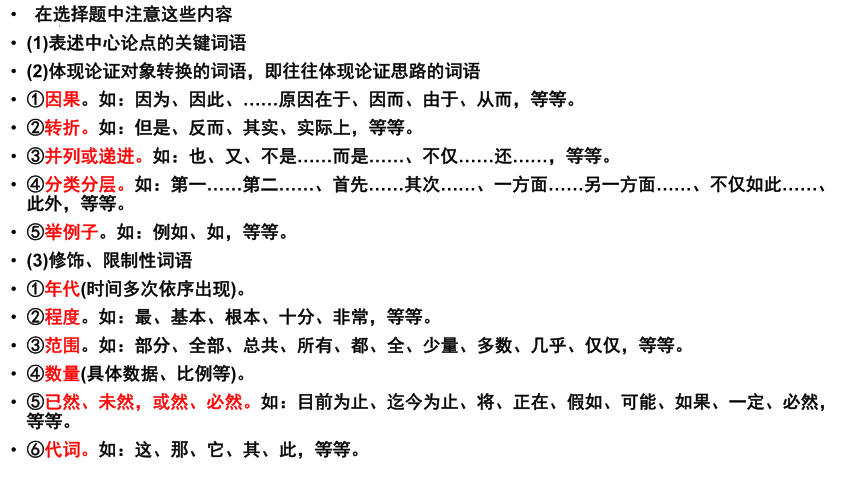

在选择题中注意这些内容

(1)表述中心论点的关键词语

(2)体现论证对象转换的词语,即往往体现论证思路的词语

①因果。如:因为、因此、……原因在于、因而、由于、从而,等等。

②转折。如:但是、反而、其实、实际上,等等。

③并列或递进。如:也、又、不是……而是……、不仅……还……,等等。

④分类分层。如:第一……第二……、首先……其次……、一方面……另一方面……、不仅如此……、此外,等等。

⑤举例子。如:例如、如,等等。

(3)修饰、限制性词语

①年代(时间多次依序出现)。

②程度。如:最、基本、根本、十分、非常,等等。

③范围。如:部分、全部、总共、所有、都、全、少量、多数、几乎、仅仅,等等。

④数量(具体数据、比例等)。

⑤已然、未然,或然、必然。如:目前为止、迄今为止、将、正在、假如、可能、如果、一定、必然,等等。

⑥代词。如:这、那、它、其、此,等等。

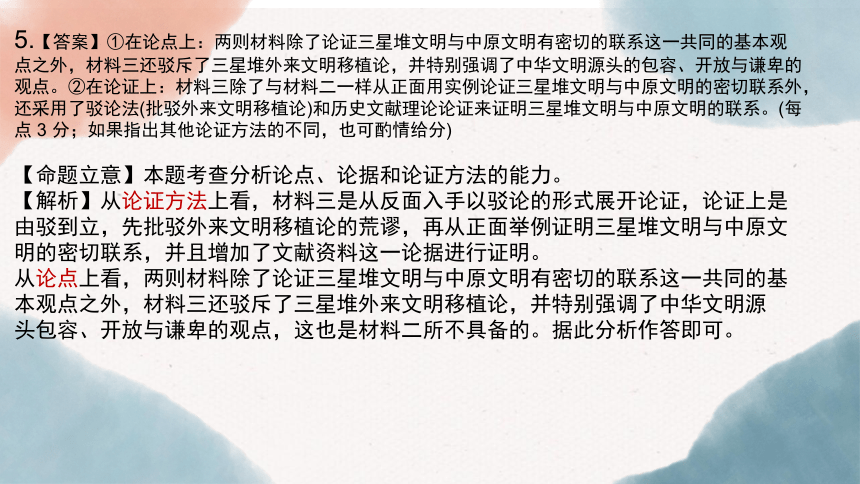

5.【答案】①在论点上:两则材料除了论证三星堆文明与中原文明有密切的联系这一共同的基本观点之外,材料三还驳斥了三星堆外来文明移植论,并特别强调了中华文明源头的包容、开放与谦卑的观点。②在论证上:材料三除了与材料二一样从正面用实例论证三星堆文明与中原文明的密切联系外,还采用了驳论法(批驳外来文明移植论)和历史文献理论论证来证明三星堆文明与中原文明的联系。(每点 3 分;如果指出其他论证方法的不同,也可酌情给分)

【命题立意】本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。

【解析】从论证方法上看,材料三是从反面入手以驳论的形式展开论证,论证上是由驳到立,先批驳外来文明移植论的荒谬,再从正面举例证明三星堆文明与中原文明的密切联系,并且增加了文献资料这一论据进行证明。

从论点上看,两则材料除了论证三星堆文明与中原文明有密切的联系这一共同的基本观点之外,材料三还驳斥了三星堆外来文明移植论,并特别强调了中华文明源

头包容、开放与谦卑的观点,这也是材料二所不具备的。据此分析作答即可。

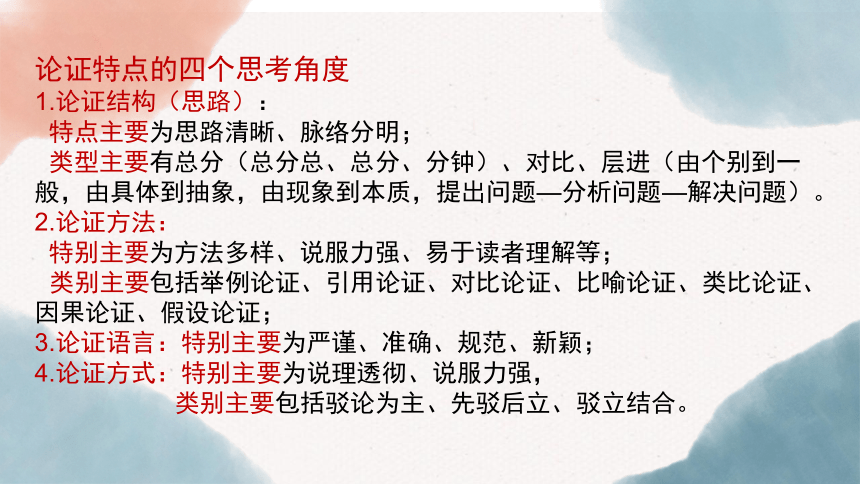

论证特点的四个思考角度

1.论证结构(思路):

特点主要为思路清晰、脉络分明;

类型主要有总分(总分总、总分、分钟)、对比、层进(由个别到一般,由具体到抽象,由现象到本质,提出问题—分析问题—解决问题)。

2.论证方法:

特别主要为方法多样、说服力强、易于读者理解等;

类别主要包括举例论证、引用论证、对比论证、比喻论证、类比论证、因果论证、假设论证;

3.论证语言:特别主要为严谨、准确、规范、新颖;

4.论证方式:特别主要为说理透彻、说服力强,

类别主要包括驳论为主、先驳后立、驳立结合。

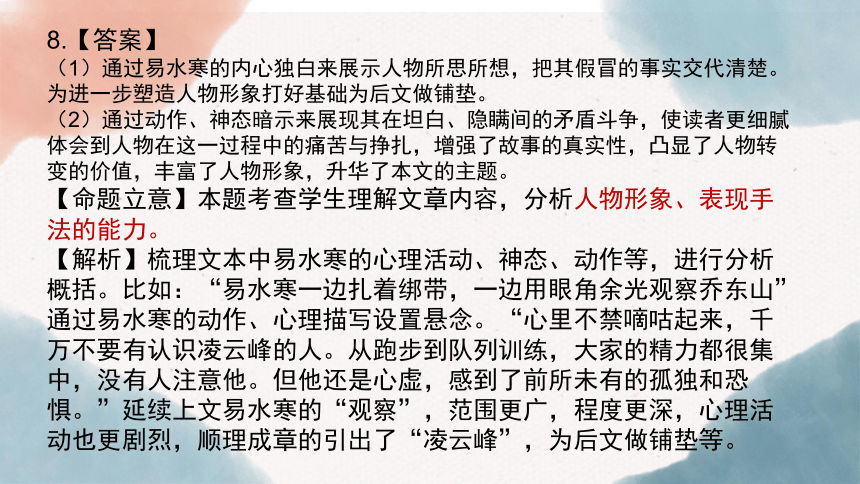

8.【答案】

(1)通过易水寒的内心独白来展示人物所思所想,把其假冒的事实交代清楚。为进一步塑造人物形象打好基础为后文做铺垫。

(2)通过动作、神态暗示来展现其在坦白、隐瞒间的矛盾斗争,使读者更细腻体会到人物在这一过程中的痛苦与挣扎,增强了故事的真实性,凸显了人物转变的价值,丰富了人物形象,升华了本文的主题。

【命题立意】本题考查学生理解文章内容,分析人物形象、表现手法的能力。

【解析】梳理文本中易水寒的心理活动、神态、动作等,进行分析概括。比如:“易水寒一边扎着绑带,一边用眼角余光观察乔东山”通过易水寒的动作、心理描写设置悬念。“心里不禁嘀咕起来,千万不要有认识凌云峰的人。从跑步到队列训练,大家的精力都很集中,没有人注意他。但他还是心虚,感到了前所未有的孤独和恐惧。”延续上文易水寒的“观察”,范围更广,程度更深,心理活动也更剧烈,顺理成章的引出了“凌云峰”,为后文做铺垫等。

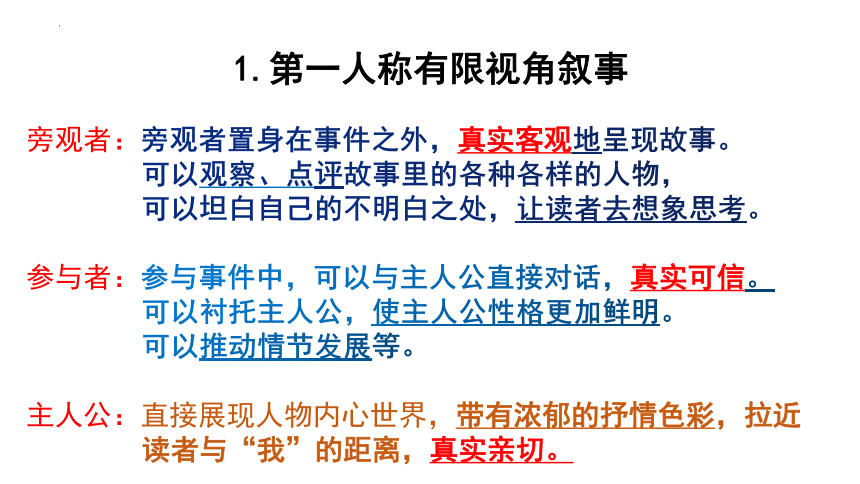

旁观者:旁观者置身在事件之外,真实客观地呈现故事。

可以观察、点评故事里的各种各样的人物,

可以坦白自己的不明白之处,让读者去想象思考。

参与者:参与事件中,可以与主人公直接对话,真实可信。

可以衬托主人公,使主人公性格更加鲜明。

可以推动情节发展等。

主人公:直接展现人物内心世界,带有浓郁的抒彩,拉近

读者与“我”的距离,真实亲切。

1.第一人称有限视角叙事

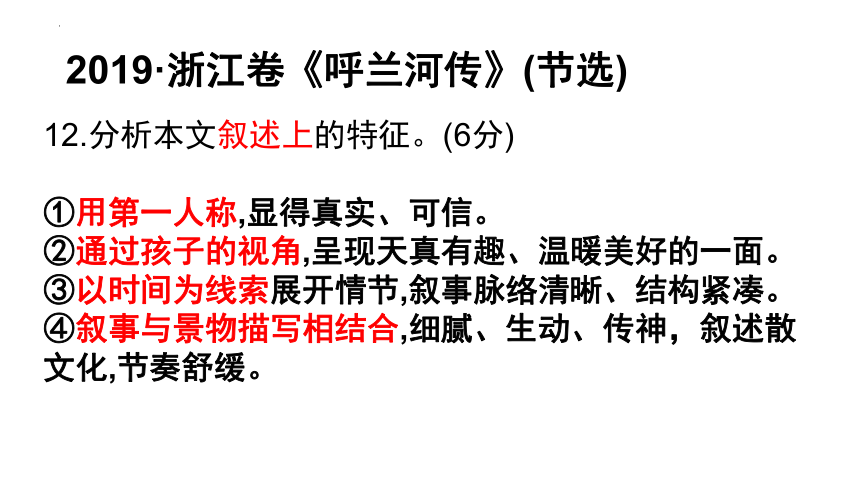

2019·浙江卷《呼兰河传》(节选)

12.分析本文叙述上的特征。(6分)

①用第一人称,显得真实、可信。

②通过孩子的视角,呈现天真有趣、温暖美好的一面。

③以时间为线索展开情节,叙事脉络清晰、结构紧凑。

④叙事与景物描写相结合,细腻、生动、传神,叙述散文化,节奏舒缓。

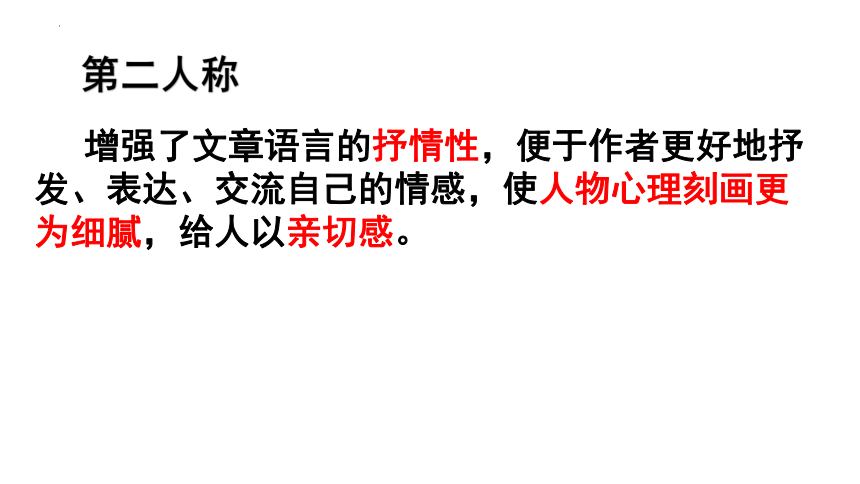

第二人称

增强了文章语言的抒情性,便于作者更好地抒发、表达、交流自己的情感,使人物心理刻画更为细腻,给人以亲切感。

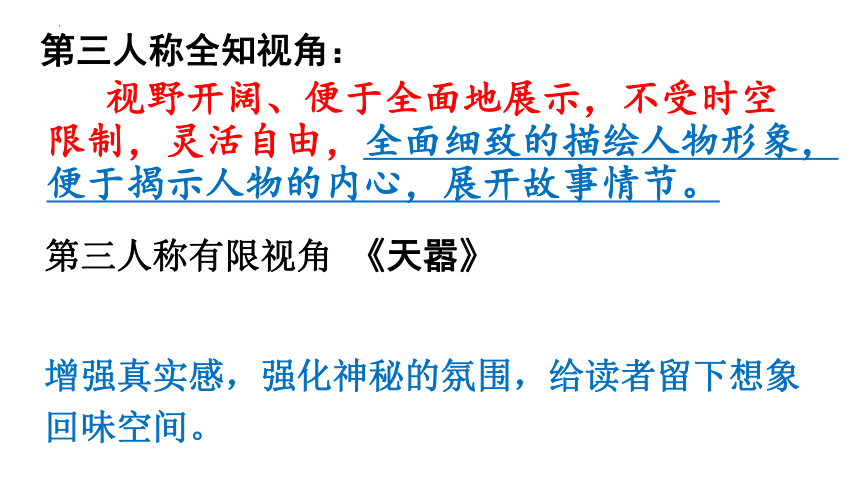

视野开阔、便于全面地展示,不受时空限制,灵活自由,全面细致的描绘人物形象,便于揭示人物的内心,展开故事情节。

第三人称全知视角:

第三人称有限视角 《天嚣》

增强真实感,强化神秘的氛围,给读者留下想象回味空间。

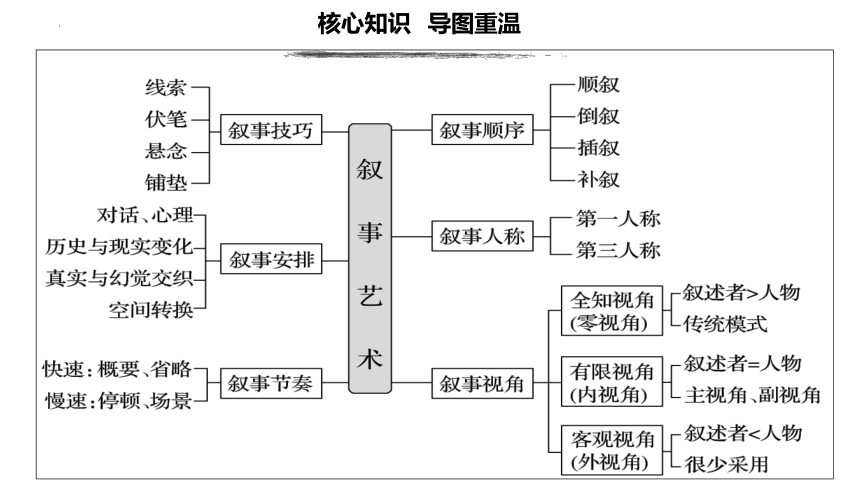

核心知识 导图重温

描写知识 精准理解

人

物

描

写

艺

术

9.

【答案】①交代了故事结局,使人物形象更加立体,充分表达了小说弘扬革命精神感召力的主题。

②突出了学习班对易水寒精神世界转变的意义。

③特务团转危为安,易水寒成为革命者,情节突转,强化了故事的戏剧性。

(每点 2 分)

【命题立意】本题考查学生鉴赏文章艺术特色的能力。

【解析】本题考查作品结尾的作用。可以从小说的基本要素角度考虑。

核心内容 导图概览

情节知识 精准理解

段

落

作

用

小说结尾方式和作用

开运元年秋七月辛未朔,帝御(驾临)崇元殿,大赦天下,改天福九年为开运元年。河 北诸州,曾经契丹蹂践处,与免今年秋税。八月辛丑,命十五将以御契丹。壬辰,太原奏,代州刺史白文珂破契丹于七里烽,斩首千余级,生擒将校七十余人。冬十月戊午,诏曰:朕虔承顾命,获嗣(继承;接续)丕(大;宏大)基。常惧颠危,不克(能;能够。善始者实繁,克终者盖寡)负荷,宵分日昃(zè),罔敢怠宁,夕惕(担心;提心吊胆)晨兴,每怀祗(zhī 恭敬)畏。向(从前;过去。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹。)者,频年灾沴,稼穑不登(庄稼成熟。五谷丰登),道殣(饿死。【又】饿死的人)相望,上天垂谴(谴责;责备),凉(少,薄)德所招。仍属干戈(干和戈都是古代常用兵器,后 用来泛指武器,也比喻战争或动武)尚兴, 边陲多事。仓廪不足,则辍(停止,中止。辍耕之垄上)人之糇食;兵士不足,则取人之丁中;战骑不足,则假(借。假舟楫者)人之乘马。虽事不获已,而理将若何!访闻差去使臣, 殊(特别)乖(违背)体认,不有敦于勉谕,而乃临以威刑,自有所闻,益深愧悼。旋(随即;不久。《促织》:“旋见鸡伸颈摆扑。”)属守臣叛命, 敌骑入边,致使甲兵不暇休息,军旅有征战之苦,人民有飞輓之劳,疲瘵(pí zhài患病、疾病或凋敝或困乏疲弱之人。)未苏,科徭尚急,言念于兹(这。总此十思,宏兹九德),寝食何安!得不省过兴(发生;引起。“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹犹不能不以之兴怀)怀,侧身罪已,载深减损,思召和平? 所宜(应当)去无用之资,罢不急之务,弃华取实,惜费省功,一则符先帝慈俭之规,一则慕前王朴素之德。向者,造作军器,破(耗费;破费)用稍多,但(只)取坚刚,不须华楚(鲜明,整齐);今后作坊制器械,不得更(再;又。“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。)用金银装饰。比于(至于)游畋,素非所好,凡诸服御,尤欲去奢,应天下府州不得以珍宝玩好及鹰犬为贡。在昔圣帝明君,无非(没有不)恶衣菲食(粗劣的衣食。形容生活俭朴。),况于薄德,所合恭行,今后大官尚膳,减去多品,衣服帷帐,务去华饰,在御寒温而已。峻宇雕墙,昔人所诫,玉杯象箸,前代攸(放在动词前面,组成名词性的词组,相当于“所”)非,今后凡有营缮之处,丹垩雕镂,不得过度,宫闱之内,有非理费用,一切禁止。三月戊戌,契丹陷祁州,刺史沈斌死之。乙巳,左补阙袁范先陷契丹,自贼中逃归。杜威奏,与李守贞、马全节、安审琦、皇甫遇部领大军赴定州。易州刺史安审约奏,二月三日夜,差壮丁斫(①<动>砍;削。②<动>偷袭。)敌营,杀敌十余人。

乖

①<形>背离;不一致。《汉书·艺文志序》:“昔仲尼没而微言绝,七十子而大义乖。”

②<形>乖巧;机灵。《西游记》:“行者的眼乖。”

【乖角】⒈抵触;闹矛盾。⒉错误;怪僻。⒊机灵。

兴

xīng

①<动>起;兴起。《劝学》:“积土成山,风雨兴焉。”

②<动>发生;引起。《陈情表》:“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹犹不能不以之兴怀。”

③<动>兴办;兴建。《岳阳楼记》:“政通人和,百废俱兴。”

④<动>发起;发动。《殽之战》:“遂发命,遽兴姜戎。”

⑤<形>兴盛。《二刻拍案惊奇》:“这城中极兴的客店,多是他家的房子。”

【又】<形使动>使……兴;振兴。《隆中对》:“则霸业可成,汉室可兴矣。”

xìng

①<名>兴趣;兴致。《游黄山记》:“遇游僧澄源至,兴甚勇。”

②<动>喜欢。《礼记·学记》:“不兴其艺,不能乐学。”

③<名>诗歌表现手法之一,借另一事物来引起所咏事物。

【兴作】⒈兴起。⒉作为。⒊兴建。

【兴会】感发。

【兴味】兴致;情趣。

登

①<动>升;由低处到高处。《劝学》:“吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。”《曹刿论战》:“登轼而望之。”

②<动>进入;踏上。《孔雀东南飞》:“从人四五百。郁郁登郡门。”《石壕史》:“天明登前途,独与老翁别。”

③<形>庄稼成熟。《孟子·滕文公》:“五谷不登,禽兽偪人。”

④<动>登记;记载。《周礼·遂人》:“以岁时登其夫家之众寡及其六畜车辇。”

⑤<副>立即;立刻。常“登即”、“登时”连用。《孔雀东南飞》:“登即相许和,便可作婚姻。”

⑥<动>穿。《林黛玉进贾府》:“(宝玉)登着青缎粉底小朝靴。”

【登第】应试得中。科举考试分等第,故云。

【登假】对帝王死去的讳称。

【登衍】丰收。

分析注释

千秋岁引·秋景

[ 宋 ] 王安石

别馆寒砧,孤城画角。一派秋声入寥廓。东归燕从海上去,南来雁向沙头落。楚台风,庚楼月,宛如昨。

无奈被些名利缚。无奈被他情担阁。可惜风流总闲却。当初谩留华表语,而今误我秦楼约。梦阑时,酒醒后,思量著。

⑴千秋岁引:词牌名,为《千秋岁》变格。八十二字,前片四仄韵,后片五仄韵。

⑵别馆:客馆。砧(zhēn):捣衣石。这里指捣衣声。

⑶画角:古代军中乐器。

⑷寥廓(liáo kuò):空阔,此处指天空。

⑸楚台风:楚襄王兰台上的风。宋玉《风赋》:“楚王游于兰台,有风飒至,王乃披襟以当之曰:‘快哉此风!’”

⑹庾(yǔ)楼月:庾亮南楼上的月。《世说新语》:“晋庾亮在武昌,与诸佐吏殷浩之徒乘夜月共上南楼,据胡床咏谑。”

⑺他情:暗指皇上的恩情。担阁:延误。

⑻漫:徒然,白白地。华表语:指向皇上进谏的奏章。华表,又名诽谤木,立于殿堂前。

⑼秦楼约:指与恋人的约会。秦楼,代指女子居住处。

⑽梦阑(lán):梦醒。阑,残,尽。

译文

传入旅舍的捣衣声,应和着孤城城头的画角,一片秋声在广阔的天地间回荡。归去的燕子向东从海上飞走,南来的大雁自空中落下,栖息在沙滩上。这儿有楚王携宋玉游兰台时感受到的惬意的凉风,有庾亮与殷浩辈在南楼吟咏戏谑时的大好月色,清风明月的景象,还都与当年一样。

真是无可奈何啊!我被那微不足道的名利所羁缚,又被那难以割舍的感情所耽搁,可惜那些风流韵事都被丢到一边了。当初徒然许下功成身退时,要去求仙访道,潇潇度日的诺言。到如今,反误了我与佳人的秦楼约会。当睡梦觉来时、酒醉清醒后,我细细地思量着这一切。

上片以写景为主,像是一篇凄清哀婉的秋声赋,又像是一幅岑寂冷隽的秋光图。旅舍客馆本已令羁身异乡的客子心中抑郁,而砧上的捣衣之声表明天时渐寒,已是“寒衣处处催刀尺”的时分了。古人有秋夜捣衣、远寄边人的习俗,因而寒砧上的捣衣之声便成了离愁别恨的象征。“孤城画角”则是以城头角声来状秋声萧条。画角是古代军中的乐器,其音哀厉清越,高亢动人,诗人笔下常作为悲凉之声来描写。“孤城画角”四有很强的感染力,并留下了对空旷寥阔的异乡秋色想象空间。下面接着说:“一派秋声入寥廓”,“一派”本应修饰秋色、秋景,而借以形容秋声,正道出了秋声的悠远哀长,写出了空间的广度,“入廖廓”的“入”字更将无形的声音写活了。开头三句以极凝练的笔墨绘写秋声,而且纯然是人为的声响,并非是单纯的自然声气。

下两句主要写作者目之所见。燕子东归,大雁南飞,都是秋日寻常景物,而燕子飞往那苍茫的海上,大雁落向平坦的沙洲,都寓有久别返家的寓意,自然激起了词人久客异乡、身不由己的思绪,于是很自然地过度到下面两句的忆旧。“楚台风”、“庚楼月”用典。这里以清风明月指昔日游赏之快,而于“宛如昨”三字中表明对于往日的欢情与佳景未尝一刻忘怀。

下片即景抒怀,说的是:无奈名缰利锁,缚人手脚;世情俗态,耽搁了自的生活。风流之事可惜总被抛一边。“当初”以下便从“风流”二字铺展开去,说当初与心上之人海誓山盟,密约私诺,然终于辜负红颜,未能兑现当时的期约。“华表语”用了《搜神后记》中的故事,这里的“华表语”就指“去家来归”云云。关于“秦楼”,汉东府《陌上桑》中说:“日出东南隅,照我秦氏楼。”秦氏楼即为美貌坚贞的女子罗敷的居处。李白的《忆秦娥》中说:“箫声咽,秦娥梦断秦楼月”,也以秦楼为思妇伤别之处,因而此处的“秦楼约”显系男女私约。这里王安石表面上写的是思念昔日欢会,空负情人期约,其实是借以抒发自己对政治的厌倦之情、对无羁无绊生活的留恋与向往。

因而这几句可视为美人香草式的比兴,其意义远一般的怀恋旧情之名词意至此也已发挥殆尽,然末尾三句又宕开一笔作结,说梦回酒醒的时候,每每思量此情此景。梦和酒,令人浑浑噩噩,暂时忘却了心头的烦乱,然而梦终究要做完,酒也有醒时。一旦梦回酒醒,那忧思离恨是更深地噬人心胸。这里的梦和酒也不单纯是指实的梦和酒。人生本是一场大梦,《庄子·齐物论》上说只有从梦中醒来的人才知道原先是梦。而世情浑沌,众人皆醉,只有备受艰苦如屈原才自知独醒。因而,此处的“梦阑酒醒”正可视为作者历尽沧桑后的憣然反悟。

16.①久客异乡、思盼归家但又身不由己的思绪。旅舍客馆令羁身异乡的客子心中抑郁,砧上的捣衣之声成了离愁别恨的象征,“角声”“燕”“雁”都寓有久别归家之意。

②倦意官场(或被名利所缚)。“无奈被些名利缚,无奈被他情担阁”名缰利锁,缚人手脚,世情俗态,耽搁自在生活。

③借对昔日欢会、空负情人期约的描写,表达对无拘无束的百姓生活的留恋与向往之情。其深层借以抒发自己对政治的厌倦之情。④历经沧桑后欲寄情山水(或:心归自然)而不得的痛苦之情。欲在景中寄托情感而不得。

答题策略:

聚焦每一句每一词,结合时代背景、作者特点、意象选择、注释暗示等,多角度多层次挖掘情感;注意分条作答;注意结合文本分析。

18.

【答案】D

【命题立意】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。

【解析】冗长:(文章、讲话等)废话多,拉得很长。

复杂:(事物的种类、头绪等)多而杂(跟“简单” 相对)。

鼓舞人心:振奋人们的信心;增强人们的勇气。

激动人心:使人内心非常激动,不能平静。

面对:当面对着(人);面前对着(问题、形势等)。

面临:面前遇到(问题、形势等);面对。难以预料:很难预先想到。难以避免:很难使之不发生。

第一空,修饰“列表”,应用“冗长”,排除 A、B 两项;第二空,根据后文“这正是‘文化自信’的集中体现”可知,此处应用“鼓舞人心”,排除 C 项。

19.【答案】B

【命题立意】本题考查辨析并修改病句的能力。

【解析】“在过去的年代里”为时间状语,放在句末语序不当,应放在句首或句中,排除 A 项。“参了……斗争”与后文“而这场斗争终将胜利”存在逻转错误,由后文“终将”可知,在过去的时间里应该是正在“参与着生死存亡的斗争”,“参与了”表示已经完成,如果已经完成就应该知道“斗争”已经胜利的结果,与“终将”存在矛盾,由此排除 C 项。“出席……斗争”搭配不当,排除 D 项。故选B 项。

20.【答案】①“红船精神不是一把钝刀”,内涵是指它能开天辟地、敢为人先,“它是一个有力的武器”,内涵是指它能坚定信念、百折不挠;(2 分)②把“红船精神”比作“有力的武器”,在浅显易见的对比中对所表述的道理加以说明,给人以鲜明深刻的印象,富有很强的感染力。(3 分)(意思对即可)

【命题立意】本题考查分析语句内涵和表达效果的能力。

【解析】首先,理解句子的内涵,通过书名《红船精神:启航的梦想》可以看出红船精神“不是一把钝刀”的内涵,是指它能开天辟地、敢为人先。通过文段中“本书也讲述了后来的抗争、挫折, 直至最终的胜利”可以看出红船精神“是一个有力的武器”的内涵,即它能坚定信念、百折不挠。其次,分析比喻句的表达效果,根据比喻修辞手法的特点,结合文段内容具体分析作答即可。

高考修辞手法之比喻、比拟、借代

比喻作用:将所要表达的内容说得生动、具体、形象。

比喻类型:(1)明喻:本体、喻体、喻词都出现;喻词有“像、似的、好像、如、宛如、好比、犹如”等;形式:甲像乙。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

(2)暗喻:只出现本体和喻体,没有喻词,喻词有“是、成为、出现”等;形式:甲是乙。 霎时间,东西长安街成了喧腾的大海。

(3)借喻:本体和喻词都不出现。

【例】忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

高考修辞手法之比喻、比拟、借代

比拟作用:启发想象,利于抒情,富有感染力。

比拟类型:(1)拟人:把物当作人写,赋予物以人的动作、行为、思想、感情、活动。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

(2)(2)拟物:把人当作物,或把此物当作彼物来写的修辞方式。

【例1】老师是园丁,我们是花朵。(把人比作物)

【例2】她们看见不远的地方,那宽厚肥大的荷叶下面,有一个人的脸,下半截身子长在水里。(把此物当作彼物来写)

高考修辞手法之比喻、比拟、借代

借代作用:增强语言的形象性,使文笔简洁精练,引发联想。

借代类型:(1)部分代整体:即用事物具有代表性的部分来代替本体事物。

几千双眼睛都盯着你,看你穿上战士的衣服,看你挂上银质的奖章。

(2)特征代本体:即用人或事物的特征、标志去代替其本体的名称。

知否?知否?应是绿肥红瘦。(李清照《如梦令·昨夜雨疏风骤》)

(3)具体代抽象。枪杆子里面出政权。

(4)专名代泛称:用具有典型性的人或事物的专用名称代替本体事物的名称。

用“杜康”代指“酒”:何以解忧?唯有杜康。(曹操《短歌行》)

21.

明确对联的基本知识:“字数相等,内容相关”,指的是对联上下联的字数必须相

等,内容要相关,上下联的含义必须相互衔接,但又不能重复,上联出现过的字不能再次出现在下联中;“词性相对,位置相同”,指的是名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,数量词对数量词,副词对副词,而且相对的词必须在相同的位置上;“平仄相合,音调和谐”,指的是上下联要平仄相反,传统习惯是“仄起平收”,即上联句末尾字是仄声(三声、四声),下联句末尾字是平声(一声、二声)。

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

【解析】命题解读:这是一篇新材料作文,分为材料、任务、要求三部分。材料围绕“窗景交换”这一网站展开,共五句话,前三句:侧重介绍该网站的功能及影响:人们点击按钮就可以欣赏各地的窗景。在世界紧张时期,网站浏览量就会激增,这说明人们想通过浏览获得一种放松。后两句:分享者希望通过自己的分享传递和平与安宁,美好与希望。浏览者虽然被困室内,但是依然对外面的世界,对于未来充满了向往与期待。这既是疫情时期人们的特殊感悟,也是一个人成长过程中必须思考题立意。

任务:写出感受与思考,注意身份限定是正处于成长、奋斗过程中的你,所以立意不能局限于疫情或世界紧张时期,谈谈自己的看法,文体应为议论文。

要求:高考作文常规要求。

【参考立意】

(1)虽深陷泥淖,身处困顿,依然对未来充满期待与向往。即要乐观看待生命中的不如意。

(2)善于分享身边的美好,积极传递正能量。

(3)综合立意:始终坚信美好(始终乐观),并积极传递这种美好。

中学联盟高考考前押题讲评

LET’S START

纠错 反思 总结 提升

学习目标

1.自主纠错,用自己的话说出每个错题的错因及改正方向。

2.重点研究小说作用类题目、古诗鉴赏、修辞手法,反思不足并明确努力方向。

3.从“知识积累,题型构建,应试反思”三个方面落实整理,二次过关。

⒈论述类文本阅读的基本原则:

★ 题干

★ 选项

★ 原文

三对照

坚持一种信念:

答案就在原文中!

在选择题中注意这些内容

(1)表述中心论点的关键词语

(2)体现论证对象转换的词语,即往往体现论证思路的词语

①因果。如:因为、因此、……原因在于、因而、由于、从而,等等。

②转折。如:但是、反而、其实、实际上,等等。

③并列或递进。如:也、又、不是……而是……、不仅……还……,等等。

④分类分层。如:第一……第二……、首先……其次……、一方面……另一方面……、不仅如此……、此外,等等。

⑤举例子。如:例如、如,等等。

(3)修饰、限制性词语

①年代(时间多次依序出现)。

②程度。如:最、基本、根本、十分、非常,等等。

③范围。如:部分、全部、总共、所有、都、全、少量、多数、几乎、仅仅,等等。

④数量(具体数据、比例等)。

⑤已然、未然,或然、必然。如:目前为止、迄今为止、将、正在、假如、可能、如果、一定、必然,等等。

⑥代词。如:这、那、它、其、此,等等。

5.【答案】①在论点上:两则材料除了论证三星堆文明与中原文明有密切的联系这一共同的基本观点之外,材料三还驳斥了三星堆外来文明移植论,并特别强调了中华文明源头的包容、开放与谦卑的观点。②在论证上:材料三除了与材料二一样从正面用实例论证三星堆文明与中原文明的密切联系外,还采用了驳论法(批驳外来文明移植论)和历史文献理论论证来证明三星堆文明与中原文明的联系。(每点 3 分;如果指出其他论证方法的不同,也可酌情给分)

【命题立意】本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。

【解析】从论证方法上看,材料三是从反面入手以驳论的形式展开论证,论证上是由驳到立,先批驳外来文明移植论的荒谬,再从正面举例证明三星堆文明与中原文明的密切联系,并且增加了文献资料这一论据进行证明。

从论点上看,两则材料除了论证三星堆文明与中原文明有密切的联系这一共同的基本观点之外,材料三还驳斥了三星堆外来文明移植论,并特别强调了中华文明源

头包容、开放与谦卑的观点,这也是材料二所不具备的。据此分析作答即可。

论证特点的四个思考角度

1.论证结构(思路):

特点主要为思路清晰、脉络分明;

类型主要有总分(总分总、总分、分钟)、对比、层进(由个别到一般,由具体到抽象,由现象到本质,提出问题—分析问题—解决问题)。

2.论证方法:

特别主要为方法多样、说服力强、易于读者理解等;

类别主要包括举例论证、引用论证、对比论证、比喻论证、类比论证、因果论证、假设论证;

3.论证语言:特别主要为严谨、准确、规范、新颖;

4.论证方式:特别主要为说理透彻、说服力强,

类别主要包括驳论为主、先驳后立、驳立结合。

8.【答案】

(1)通过易水寒的内心独白来展示人物所思所想,把其假冒的事实交代清楚。为进一步塑造人物形象打好基础为后文做铺垫。

(2)通过动作、神态暗示来展现其在坦白、隐瞒间的矛盾斗争,使读者更细腻体会到人物在这一过程中的痛苦与挣扎,增强了故事的真实性,凸显了人物转变的价值,丰富了人物形象,升华了本文的主题。

【命题立意】本题考查学生理解文章内容,分析人物形象、表现手法的能力。

【解析】梳理文本中易水寒的心理活动、神态、动作等,进行分析概括。比如:“易水寒一边扎着绑带,一边用眼角余光观察乔东山”通过易水寒的动作、心理描写设置悬念。“心里不禁嘀咕起来,千万不要有认识凌云峰的人。从跑步到队列训练,大家的精力都很集中,没有人注意他。但他还是心虚,感到了前所未有的孤独和恐惧。”延续上文易水寒的“观察”,范围更广,程度更深,心理活动也更剧烈,顺理成章的引出了“凌云峰”,为后文做铺垫等。

旁观者:旁观者置身在事件之外,真实客观地呈现故事。

可以观察、点评故事里的各种各样的人物,

可以坦白自己的不明白之处,让读者去想象思考。

参与者:参与事件中,可以与主人公直接对话,真实可信。

可以衬托主人公,使主人公性格更加鲜明。

可以推动情节发展等。

主人公:直接展现人物内心世界,带有浓郁的抒彩,拉近

读者与“我”的距离,真实亲切。

1.第一人称有限视角叙事

2019·浙江卷《呼兰河传》(节选)

12.分析本文叙述上的特征。(6分)

①用第一人称,显得真实、可信。

②通过孩子的视角,呈现天真有趣、温暖美好的一面。

③以时间为线索展开情节,叙事脉络清晰、结构紧凑。

④叙事与景物描写相结合,细腻、生动、传神,叙述散文化,节奏舒缓。

第二人称

增强了文章语言的抒情性,便于作者更好地抒发、表达、交流自己的情感,使人物心理刻画更为细腻,给人以亲切感。

视野开阔、便于全面地展示,不受时空限制,灵活自由,全面细致的描绘人物形象,便于揭示人物的内心,展开故事情节。

第三人称全知视角:

第三人称有限视角 《天嚣》

增强真实感,强化神秘的氛围,给读者留下想象回味空间。

核心知识 导图重温

描写知识 精准理解

人

物

描

写

艺

术

9.

【答案】①交代了故事结局,使人物形象更加立体,充分表达了小说弘扬革命精神感召力的主题。

②突出了学习班对易水寒精神世界转变的意义。

③特务团转危为安,易水寒成为革命者,情节突转,强化了故事的戏剧性。

(每点 2 分)

【命题立意】本题考查学生鉴赏文章艺术特色的能力。

【解析】本题考查作品结尾的作用。可以从小说的基本要素角度考虑。

核心内容 导图概览

情节知识 精准理解

段

落

作

用

小说结尾方式和作用

开运元年秋七月辛未朔,帝御(驾临)崇元殿,大赦天下,改天福九年为开运元年。河 北诸州,曾经契丹蹂践处,与免今年秋税。八月辛丑,命十五将以御契丹。壬辰,太原奏,代州刺史白文珂破契丹于七里烽,斩首千余级,生擒将校七十余人。冬十月戊午,诏曰:朕虔承顾命,获嗣(继承;接续)丕(大;宏大)基。常惧颠危,不克(能;能够。善始者实繁,克终者盖寡)负荷,宵分日昃(zè),罔敢怠宁,夕惕(担心;提心吊胆)晨兴,每怀祗(zhī 恭敬)畏。向(从前;过去。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹。)者,频年灾沴,稼穑不登(庄稼成熟。五谷丰登),道殣(饿死。【又】饿死的人)相望,上天垂谴(谴责;责备),凉(少,薄)德所招。仍属干戈(干和戈都是古代常用兵器,后 用来泛指武器,也比喻战争或动武)尚兴, 边陲多事。仓廪不足,则辍(停止,中止。辍耕之垄上)人之糇食;兵士不足,则取人之丁中;战骑不足,则假(借。假舟楫者)人之乘马。虽事不获已,而理将若何!访闻差去使臣, 殊(特别)乖(违背)体认,不有敦于勉谕,而乃临以威刑,自有所闻,益深愧悼。旋(随即;不久。《促织》:“旋见鸡伸颈摆扑。”)属守臣叛命, 敌骑入边,致使甲兵不暇休息,军旅有征战之苦,人民有飞輓之劳,疲瘵(pí zhài患病、疾病或凋敝或困乏疲弱之人。)未苏,科徭尚急,言念于兹(这。总此十思,宏兹九德),寝食何安!得不省过兴(发生;引起。“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹犹不能不以之兴怀)怀,侧身罪已,载深减损,思召和平? 所宜(应当)去无用之资,罢不急之务,弃华取实,惜费省功,一则符先帝慈俭之规,一则慕前王朴素之德。向者,造作军器,破(耗费;破费)用稍多,但(只)取坚刚,不须华楚(鲜明,整齐);今后作坊制器械,不得更(再;又。“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。)用金银装饰。比于(至于)游畋,素非所好,凡诸服御,尤欲去奢,应天下府州不得以珍宝玩好及鹰犬为贡。在昔圣帝明君,无非(没有不)恶衣菲食(粗劣的衣食。形容生活俭朴。),况于薄德,所合恭行,今后大官尚膳,减去多品,衣服帷帐,务去华饰,在御寒温而已。峻宇雕墙,昔人所诫,玉杯象箸,前代攸(放在动词前面,组成名词性的词组,相当于“所”)非,今后凡有营缮之处,丹垩雕镂,不得过度,宫闱之内,有非理费用,一切禁止。三月戊戌,契丹陷祁州,刺史沈斌死之。乙巳,左补阙袁范先陷契丹,自贼中逃归。杜威奏,与李守贞、马全节、安审琦、皇甫遇部领大军赴定州。易州刺史安审约奏,二月三日夜,差壮丁斫(①<动>砍;削。②<动>偷袭。)敌营,杀敌十余人。

乖

①<形>背离;不一致。《汉书·艺文志序》:“昔仲尼没而微言绝,七十子而大义乖。”

②<形>乖巧;机灵。《西游记》:“行者的眼乖。”

【乖角】⒈抵触;闹矛盾。⒉错误;怪僻。⒊机灵。

兴

xīng

①<动>起;兴起。《劝学》:“积土成山,风雨兴焉。”

②<动>发生;引起。《陈情表》:“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹犹不能不以之兴怀。”

③<动>兴办;兴建。《岳阳楼记》:“政通人和,百废俱兴。”

④<动>发起;发动。《殽之战》:“遂发命,遽兴姜戎。”

⑤<形>兴盛。《二刻拍案惊奇》:“这城中极兴的客店,多是他家的房子。”

【又】<形使动>使……兴;振兴。《隆中对》:“则霸业可成,汉室可兴矣。”

xìng

①<名>兴趣;兴致。《游黄山记》:“遇游僧澄源至,兴甚勇。”

②<动>喜欢。《礼记·学记》:“不兴其艺,不能乐学。”

③<名>诗歌表现手法之一,借另一事物来引起所咏事物。

【兴作】⒈兴起。⒉作为。⒊兴建。

【兴会】感发。

【兴味】兴致;情趣。

登

①<动>升;由低处到高处。《劝学》:“吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。”《曹刿论战》:“登轼而望之。”

②<动>进入;踏上。《孔雀东南飞》:“从人四五百。郁郁登郡门。”《石壕史》:“天明登前途,独与老翁别。”

③<形>庄稼成熟。《孟子·滕文公》:“五谷不登,禽兽偪人。”

④<动>登记;记载。《周礼·遂人》:“以岁时登其夫家之众寡及其六畜车辇。”

⑤<副>立即;立刻。常“登即”、“登时”连用。《孔雀东南飞》:“登即相许和,便可作婚姻。”

⑥<动>穿。《林黛玉进贾府》:“(宝玉)登着青缎粉底小朝靴。”

【登第】应试得中。科举考试分等第,故云。

【登假】对帝王死去的讳称。

【登衍】丰收。

分析注释

千秋岁引·秋景

[ 宋 ] 王安石

别馆寒砧,孤城画角。一派秋声入寥廓。东归燕从海上去,南来雁向沙头落。楚台风,庚楼月,宛如昨。

无奈被些名利缚。无奈被他情担阁。可惜风流总闲却。当初谩留华表语,而今误我秦楼约。梦阑时,酒醒后,思量著。

⑴千秋岁引:词牌名,为《千秋岁》变格。八十二字,前片四仄韵,后片五仄韵。

⑵别馆:客馆。砧(zhēn):捣衣石。这里指捣衣声。

⑶画角:古代军中乐器。

⑷寥廓(liáo kuò):空阔,此处指天空。

⑸楚台风:楚襄王兰台上的风。宋玉《风赋》:“楚王游于兰台,有风飒至,王乃披襟以当之曰:‘快哉此风!’”

⑹庾(yǔ)楼月:庾亮南楼上的月。《世说新语》:“晋庾亮在武昌,与诸佐吏殷浩之徒乘夜月共上南楼,据胡床咏谑。”

⑺他情:暗指皇上的恩情。担阁:延误。

⑻漫:徒然,白白地。华表语:指向皇上进谏的奏章。华表,又名诽谤木,立于殿堂前。

⑼秦楼约:指与恋人的约会。秦楼,代指女子居住处。

⑽梦阑(lán):梦醒。阑,残,尽。

译文

传入旅舍的捣衣声,应和着孤城城头的画角,一片秋声在广阔的天地间回荡。归去的燕子向东从海上飞走,南来的大雁自空中落下,栖息在沙滩上。这儿有楚王携宋玉游兰台时感受到的惬意的凉风,有庾亮与殷浩辈在南楼吟咏戏谑时的大好月色,清风明月的景象,还都与当年一样。

真是无可奈何啊!我被那微不足道的名利所羁缚,又被那难以割舍的感情所耽搁,可惜那些风流韵事都被丢到一边了。当初徒然许下功成身退时,要去求仙访道,潇潇度日的诺言。到如今,反误了我与佳人的秦楼约会。当睡梦觉来时、酒醉清醒后,我细细地思量着这一切。

上片以写景为主,像是一篇凄清哀婉的秋声赋,又像是一幅岑寂冷隽的秋光图。旅舍客馆本已令羁身异乡的客子心中抑郁,而砧上的捣衣之声表明天时渐寒,已是“寒衣处处催刀尺”的时分了。古人有秋夜捣衣、远寄边人的习俗,因而寒砧上的捣衣之声便成了离愁别恨的象征。“孤城画角”则是以城头角声来状秋声萧条。画角是古代军中的乐器,其音哀厉清越,高亢动人,诗人笔下常作为悲凉之声来描写。“孤城画角”四有很强的感染力,并留下了对空旷寥阔的异乡秋色想象空间。下面接着说:“一派秋声入寥廓”,“一派”本应修饰秋色、秋景,而借以形容秋声,正道出了秋声的悠远哀长,写出了空间的广度,“入廖廓”的“入”字更将无形的声音写活了。开头三句以极凝练的笔墨绘写秋声,而且纯然是人为的声响,并非是单纯的自然声气。

下两句主要写作者目之所见。燕子东归,大雁南飞,都是秋日寻常景物,而燕子飞往那苍茫的海上,大雁落向平坦的沙洲,都寓有久别返家的寓意,自然激起了词人久客异乡、身不由己的思绪,于是很自然地过度到下面两句的忆旧。“楚台风”、“庚楼月”用典。这里以清风明月指昔日游赏之快,而于“宛如昨”三字中表明对于往日的欢情与佳景未尝一刻忘怀。

下片即景抒怀,说的是:无奈名缰利锁,缚人手脚;世情俗态,耽搁了自的生活。风流之事可惜总被抛一边。“当初”以下便从“风流”二字铺展开去,说当初与心上之人海誓山盟,密约私诺,然终于辜负红颜,未能兑现当时的期约。“华表语”用了《搜神后记》中的故事,这里的“华表语”就指“去家来归”云云。关于“秦楼”,汉东府《陌上桑》中说:“日出东南隅,照我秦氏楼。”秦氏楼即为美貌坚贞的女子罗敷的居处。李白的《忆秦娥》中说:“箫声咽,秦娥梦断秦楼月”,也以秦楼为思妇伤别之处,因而此处的“秦楼约”显系男女私约。这里王安石表面上写的是思念昔日欢会,空负情人期约,其实是借以抒发自己对政治的厌倦之情、对无羁无绊生活的留恋与向往。

因而这几句可视为美人香草式的比兴,其意义远一般的怀恋旧情之名词意至此也已发挥殆尽,然末尾三句又宕开一笔作结,说梦回酒醒的时候,每每思量此情此景。梦和酒,令人浑浑噩噩,暂时忘却了心头的烦乱,然而梦终究要做完,酒也有醒时。一旦梦回酒醒,那忧思离恨是更深地噬人心胸。这里的梦和酒也不单纯是指实的梦和酒。人生本是一场大梦,《庄子·齐物论》上说只有从梦中醒来的人才知道原先是梦。而世情浑沌,众人皆醉,只有备受艰苦如屈原才自知独醒。因而,此处的“梦阑酒醒”正可视为作者历尽沧桑后的憣然反悟。

16.①久客异乡、思盼归家但又身不由己的思绪。旅舍客馆令羁身异乡的客子心中抑郁,砧上的捣衣之声成了离愁别恨的象征,“角声”“燕”“雁”都寓有久别归家之意。

②倦意官场(或被名利所缚)。“无奈被些名利缚,无奈被他情担阁”名缰利锁,缚人手脚,世情俗态,耽搁自在生活。

③借对昔日欢会、空负情人期约的描写,表达对无拘无束的百姓生活的留恋与向往之情。其深层借以抒发自己对政治的厌倦之情。④历经沧桑后欲寄情山水(或:心归自然)而不得的痛苦之情。欲在景中寄托情感而不得。

答题策略:

聚焦每一句每一词,结合时代背景、作者特点、意象选择、注释暗示等,多角度多层次挖掘情感;注意分条作答;注意结合文本分析。

18.

【答案】D

【命题立意】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。

【解析】冗长:(文章、讲话等)废话多,拉得很长。

复杂:(事物的种类、头绪等)多而杂(跟“简单” 相对)。

鼓舞人心:振奋人们的信心;增强人们的勇气。

激动人心:使人内心非常激动,不能平静。

面对:当面对着(人);面前对着(问题、形势等)。

面临:面前遇到(问题、形势等);面对。难以预料:很难预先想到。难以避免:很难使之不发生。

第一空,修饰“列表”,应用“冗长”,排除 A、B 两项;第二空,根据后文“这正是‘文化自信’的集中体现”可知,此处应用“鼓舞人心”,排除 C 项。

19.【答案】B

【命题立意】本题考查辨析并修改病句的能力。

【解析】“在过去的年代里”为时间状语,放在句末语序不当,应放在句首或句中,排除 A 项。“参了……斗争”与后文“而这场斗争终将胜利”存在逻转错误,由后文“终将”可知,在过去的时间里应该是正在“参与着生死存亡的斗争”,“参与了”表示已经完成,如果已经完成就应该知道“斗争”已经胜利的结果,与“终将”存在矛盾,由此排除 C 项。“出席……斗争”搭配不当,排除 D 项。故选B 项。

20.【答案】①“红船精神不是一把钝刀”,内涵是指它能开天辟地、敢为人先,“它是一个有力的武器”,内涵是指它能坚定信念、百折不挠;(2 分)②把“红船精神”比作“有力的武器”,在浅显易见的对比中对所表述的道理加以说明,给人以鲜明深刻的印象,富有很强的感染力。(3 分)(意思对即可)

【命题立意】本题考查分析语句内涵和表达效果的能力。

【解析】首先,理解句子的内涵,通过书名《红船精神:启航的梦想》可以看出红船精神“不是一把钝刀”的内涵,是指它能开天辟地、敢为人先。通过文段中“本书也讲述了后来的抗争、挫折, 直至最终的胜利”可以看出红船精神“是一个有力的武器”的内涵,即它能坚定信念、百折不挠。其次,分析比喻句的表达效果,根据比喻修辞手法的特点,结合文段内容具体分析作答即可。

高考修辞手法之比喻、比拟、借代

比喻作用:将所要表达的内容说得生动、具体、形象。

比喻类型:(1)明喻:本体、喻体、喻词都出现;喻词有“像、似的、好像、如、宛如、好比、犹如”等;形式:甲像乙。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

(2)暗喻:只出现本体和喻体,没有喻词,喻词有“是、成为、出现”等;形式:甲是乙。 霎时间,东西长安街成了喧腾的大海。

(3)借喻:本体和喻词都不出现。

【例】忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

高考修辞手法之比喻、比拟、借代

比拟作用:启发想象,利于抒情,富有感染力。

比拟类型:(1)拟人:把物当作人写,赋予物以人的动作、行为、思想、感情、活动。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

(2)(2)拟物:把人当作物,或把此物当作彼物来写的修辞方式。

【例1】老师是园丁,我们是花朵。(把人比作物)

【例2】她们看见不远的地方,那宽厚肥大的荷叶下面,有一个人的脸,下半截身子长在水里。(把此物当作彼物来写)

高考修辞手法之比喻、比拟、借代

借代作用:增强语言的形象性,使文笔简洁精练,引发联想。

借代类型:(1)部分代整体:即用事物具有代表性的部分来代替本体事物。

几千双眼睛都盯着你,看你穿上战士的衣服,看你挂上银质的奖章。

(2)特征代本体:即用人或事物的特征、标志去代替其本体的名称。

知否?知否?应是绿肥红瘦。(李清照《如梦令·昨夜雨疏风骤》)

(3)具体代抽象。枪杆子里面出政权。

(4)专名代泛称:用具有典型性的人或事物的专用名称代替本体事物的名称。

用“杜康”代指“酒”:何以解忧?唯有杜康。(曹操《短歌行》)

21.

明确对联的基本知识:“字数相等,内容相关”,指的是对联上下联的字数必须相

等,内容要相关,上下联的含义必须相互衔接,但又不能重复,上联出现过的字不能再次出现在下联中;“词性相对,位置相同”,指的是名词对名词,动词对动词,形容词对形容词,数量词对数量词,副词对副词,而且相对的词必须在相同的位置上;“平仄相合,音调和谐”,指的是上下联要平仄相反,传统习惯是“仄起平收”,即上联句末尾字是仄声(三声、四声),下联句末尾字是平声(一声、二声)。

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

【解析】命题解读:这是一篇新材料作文,分为材料、任务、要求三部分。材料围绕“窗景交换”这一网站展开,共五句话,前三句:侧重介绍该网站的功能及影响:人们点击按钮就可以欣赏各地的窗景。在世界紧张时期,网站浏览量就会激增,这说明人们想通过浏览获得一种放松。后两句:分享者希望通过自己的分享传递和平与安宁,美好与希望。浏览者虽然被困室内,但是依然对外面的世界,对于未来充满了向往与期待。这既是疫情时期人们的特殊感悟,也是一个人成长过程中必须思考题立意。

任务:写出感受与思考,注意身份限定是正处于成长、奋斗过程中的你,所以立意不能局限于疫情或世界紧张时期,谈谈自己的看法,文体应为议论文。

要求:高考作文常规要求。

【参考立意】

(1)虽深陷泥淖,身处困顿,依然对未来充满期待与向往。即要乐观看待生命中的不如意。

(2)善于分享身边的美好,积极传递正能量。

(3)综合立意:始终坚信美好(始终乐观),并积极传递这种美好。

同课章节目录