2022届高考三轮冲刺考前每日练 京杭运河通南北,南北调水助腾飞 (word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2022届高考三轮冲刺考前每日练 京杭运河通南北,南北调水助腾飞 (word版含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 353.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-05-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

考前每日练 京杭运河通南北,南北调水助腾飞

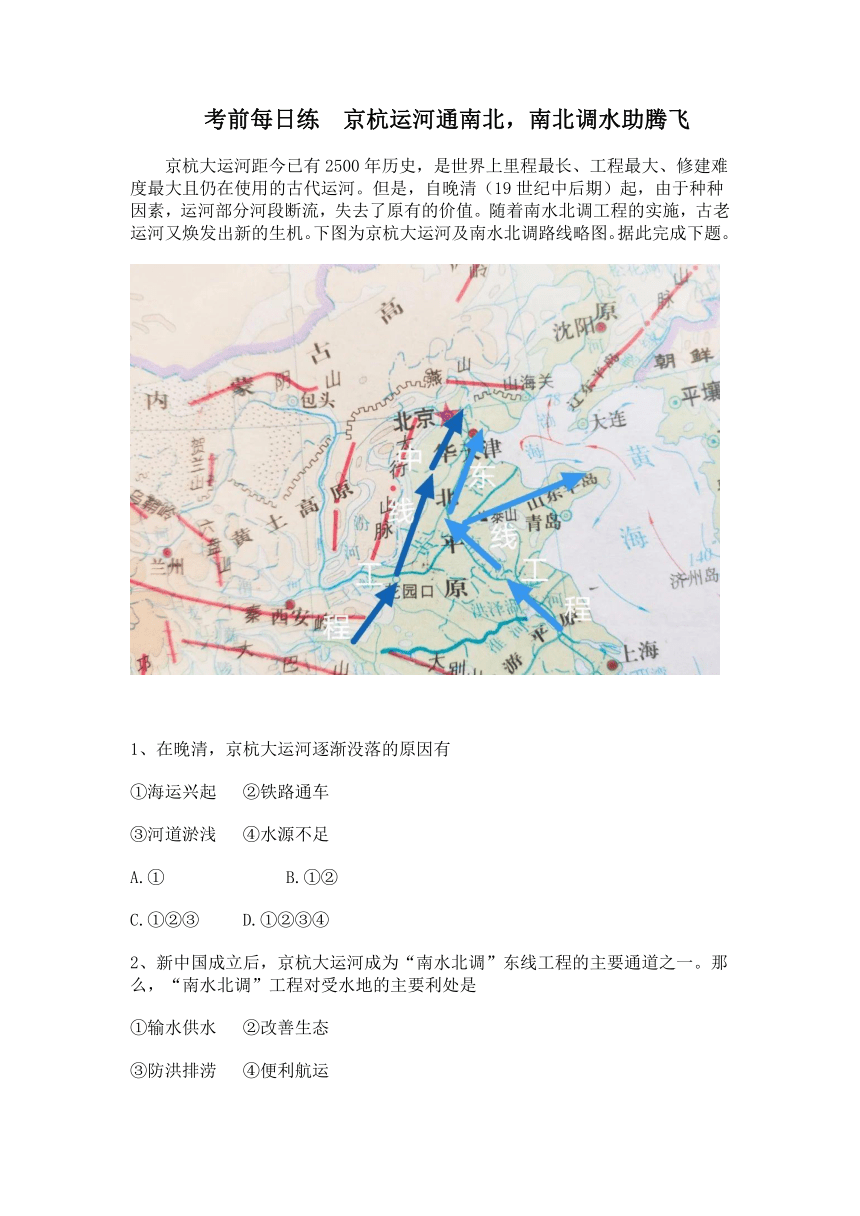

京杭大运河距今已有2500年历史,是世界上里程最长、工程最大、修建难度最大且仍在使用的古代运河。但是,自晚清(19世纪中后期)起,由于种种因素,运河部分河段断流,失去了原有的价值。随着南水北调工程的实施,古老运河又焕发出新的生机。下图为京杭大运河及南水北调路线略图。据此完成下题。

1、在晚清,京杭大运河逐渐没落的原因有

①海运兴起 ②铁路通车

③河道淤浅 ④水源不足

A.① B.①②

C.①②③ D.①②③④

2、新中国成立后,京杭大运河成为“南水北调”东线工程的主要通道之一。那么,“南水北调”工程对受水地的主要利处是

①输水供水 ②改善生态

③防洪排涝 ④便利航运

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

3、下列关于南水北调东、中线工程,叙述正确的是

A.该工程缓解了华北地区的盐碱化问题

B.该工程缓解了京津冀地区的缺水问题

C.东线工程沿大运河自流水至华北地区

D.中线工程水质优且水量更大,可自流

解题思路

本题以京杭大运河为背景材料,以京杭大运河逐渐没落的原因、“南水北调”工程对受水地的主要利处、关于南水北调东、中线工程的正确观点为切入点,考查了区域经济联系、环境保护等相关知识及获取与解读信息、调动及运用知识的能力等。

答案及解析

1、在晚清,京杭大运河逐渐没落的原因有

1、D

京杭大运河,始凿于公元前5世纪(春秋末期吴王夫差开挖的邗沟),后经7世纪(隋)和13世纪(元)两次大规模的扩建,利用天然河道加以疏浚修凿连接而成——隋代,大运河初见规模,贯通南北,西通都城洛阳;元代,定都大都(今北京),重开运河,成今规模(弃洛阳,缩短航程,直达北京)。

今之大运河南起杭州,北到北京,途经东部诸省市(浙苏鲁冀京津),贯通五大水系(钱塘江、长江、淮河、黄河、海河),全长约1794千米(一说1747千米)。大运河历来是漕运(利用水道,调运粮食,多为南粮北运)要道,对南北经济和文化交流(国家统一)等曾起到重大作用。

注意,京杭大运河全程分为七段:北京市区到(市郊)通州段,称通惠河(现已废);通州至天津段,称北运河(几已废);天津至山东临清段(津冀鲁),称南运河(已中断);山东临清至台儿庄段,称鲁运河(黄河为界,鲁北运河全废,鲁南运河季节性通航);苏浙间的中运河(山东台儿庄至江苏淮安)、里运河(江苏淮安至扬州,古称“邗沟”)、江南运河(江苏镇江至浙江杭州)及浙东运河(杭州至宁波等地),仍可通航。

但是,在19世纪(清中叶)后,因南北海运(海运存在海盗、风浪等问题,风险巨大。但在外国列强侵入后,造船工艺及航海技术不断提升,海运地位逐渐上升)兴起,津浦铁路(天津至南京浦口的铁路干线,在南京长江大桥未通车前,经轮渡抵达上海。该铁路线路径与京杭运河基本一致)通车,大运河的作用逐渐减弱。故①、②二项正确。

黄河由于多沙善淤(以“善淤、善决、善徙”而著称),变迁无常,改道十分频繁(向有“三年两决口,百年一改道”之说),特别是黄河下游河道的频繁改道,对于周边地区的人民生产生活影响巨大。黄河距今最近的一次大改道是在19世纪中叶——清咸丰五年六月十九日(1855年8月1日),黄河在河南兰阳(今兰考)北岸铜瓦厢决口,黄河之水先流向西北,后折转东北,夺山东大清河入渤海(改写了原本穿苏北汇入黄海的700年“夺淮入海”历史)。

因此,在黄河迁徙后,山东、河北境内(运河)河段水源不足(北半段运河之水,多靠山东境内河湖补给——黄河的改道,要么被黄河扰乱了水系补给,要么流量全被黄河带走。此外,本身华北降水及河水补给较少),且黄河泥沙较多,河道不断淤积,水深变浅(河道淤浅),南北断航。故③、④二项正确。

2、新中国成立后,京杭大运河成为“南水北调”东线工程的主要通道之一。那么,“南水北调”工程对受水地的主要利处是

2、A

南水北调工程是中国政府为了缓解北方水资源严重短缺的局面,进行水资源优化配置的一项国家战略性基础设施工程(即“水资源跨流域调配”工程,从南方调水去北方)。其中,共有东、中、西三条调水路线(东、中线工程已通水,而西线工程还在规划。审查阶段,尚未开工实施),把长江、淮河、黄河和海河四大流域连接起来,形成“四横(即四大西东向自然河流)三纵(三大人为输水线路)”的总体布局,进而实现全国水资源的南北调配和东西互济。三大线路的部分内容,详见下表。

“南水北调”工程实施后,对于调入地(受水区,北方)而言,水资源短缺的局面得到有效缓解,为区域经济社会发展提供了基本保障;有效遇制了因缺水导致的生态恶化,有利于改善气候条件,保护湿地和生物多样性;有利于地下水的恢复(地下水回填),减缓地面沉降;缓解城乡争水、行业争水、地区争水的矛盾,维护社会稳定,改善投资环境。但是,该工程的部分河道为狭窄的渠道,或者是地下渠道,基本没有防洪排涝功能,更没有便利航运的作用。故①、②二项正确,③、④二项错误。

3、下列关于南水北调东、中线工程,叙述正确的是

3、B

根据上题结论,我们可知南水北调东、中线工程缓解了京津冀地区的缺水问题(南水北调,主要的调水输送到京津冀一带)。但是,对于沿线地区来说,能够缓解供水紧张的局面的同时,或导致地下水位上升,引发次生盐碱化(即不能缓解华北的土地盐碱化问题)。故B项正确,A项错误。

注意,对于广大干旱、半干旱农业区来说,强蒸发和灌溉加速形成土壤盐碱化。其中,引起土壤盐碱化的部分自然原因如下:气候干旱,蒸发大于降水(气候因素);地下水位高、水质矿化度大,即黄河下游多“悬河”(地上河),河水水位较高,河水补给沿岸地下水,沿岸地下水水位上升(水文因素);低洼内涝、易于积盐(地形因素);壤质与粉砂壤质土壤有助于土体毛细管水的上升,如沙质过粗,或排水不畅(黄河泛滥泥沙),均会导致土壤盐碱化(土壤因素);沿海地区,海潮(海水)的浸渍(海水因素)等。

东线工程从长江下游江苏扬州(江都)引水,基本沿着京杭运河逐级提水北送(均为东部沿海平原地带,地势低平,难以自流向北),向黄淮海(华北)平原东部供水,途径苏、皖、鲁、冀,终点到天津(北京)——在山东分两路输水:一路向北,经隧洞穿越黄河至天津;一路向东,通过胶东输水干线经济南到烟台、威海。故C项错误。

中线工程从汉江(加坝扩容后)的丹江口水库引水(水库主要位于湖北省十堰市,渠首则位于河南省南阳市),沿唐白河流城西侧过长江流域与淮河流域的分水岭后,经黄淮平原西部边缘(开挖渠道),在郑州以西穿过黄河,沿京广铁路西侧继续北上,可基本自流到北京、天津。由于中线工程水源来自水库,故水质较优,但与东线相比,水量较小(丹江口水库供水来自汉江,汉江仅是长江一条支流,且相对深居内陆,而东线工程取水处位于东部沿海的长江下游)。故D项错误。

课后链接——

“京杭大运河百年来首次全线通水”

(2022年)4月28日10时,位于山东德州的四女寺枢纽南运河节制闸开启,岳城水库水经卫运河与南水北调东线北延工程水、引黄水汇合,进入南运河;位于天津市静海区的九宣闸枢纽南运河节制闸开启,南来之水经南运河与天津本地水汇合;此前,北运河水和天津本地水汇合,与南运河水在天津三岔河口交汇。至此,京杭大运河实现近一个世纪以来首次全线通水。

国家(水利部)统筹考虑大运河文化保护传承利用、置换沿线(耕地等)超采地下水、回补重点超采区地下水(补水河道周边地下水水位回升或保持稳定)、复苏河湖生态环境(水生态系统得到恢复改善)等需求,联合京、津、冀、鲁四地人民政府制定补水方案,统筹优化配置调度南水北调东线一期工程北延应急供水工程供水、京津冀鲁四省市本地水、引黄水、再生水及雨洪水等水源,实施了京杭大运河2022年全线贯通补水行动。

(以上内容节选自新华社及《人民日报》的新闻报道)

京杭大运河距今已有2500年历史,是世界上里程最长、工程最大、修建难度最大且仍在使用的古代运河。但是,自晚清(19世纪中后期)起,由于种种因素,运河部分河段断流,失去了原有的价值。随着南水北调工程的实施,古老运河又焕发出新的生机。下图为京杭大运河及南水北调路线略图。据此完成下题。

1、在晚清,京杭大运河逐渐没落的原因有

①海运兴起 ②铁路通车

③河道淤浅 ④水源不足

A.① B.①②

C.①②③ D.①②③④

2、新中国成立后,京杭大运河成为“南水北调”东线工程的主要通道之一。那么,“南水北调”工程对受水地的主要利处是

①输水供水 ②改善生态

③防洪排涝 ④便利航运

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

3、下列关于南水北调东、中线工程,叙述正确的是

A.该工程缓解了华北地区的盐碱化问题

B.该工程缓解了京津冀地区的缺水问题

C.东线工程沿大运河自流水至华北地区

D.中线工程水质优且水量更大,可自流

解题思路

本题以京杭大运河为背景材料,以京杭大运河逐渐没落的原因、“南水北调”工程对受水地的主要利处、关于南水北调东、中线工程的正确观点为切入点,考查了区域经济联系、环境保护等相关知识及获取与解读信息、调动及运用知识的能力等。

答案及解析

1、在晚清,京杭大运河逐渐没落的原因有

1、D

京杭大运河,始凿于公元前5世纪(春秋末期吴王夫差开挖的邗沟),后经7世纪(隋)和13世纪(元)两次大规模的扩建,利用天然河道加以疏浚修凿连接而成——隋代,大运河初见规模,贯通南北,西通都城洛阳;元代,定都大都(今北京),重开运河,成今规模(弃洛阳,缩短航程,直达北京)。

今之大运河南起杭州,北到北京,途经东部诸省市(浙苏鲁冀京津),贯通五大水系(钱塘江、长江、淮河、黄河、海河),全长约1794千米(一说1747千米)。大运河历来是漕运(利用水道,调运粮食,多为南粮北运)要道,对南北经济和文化交流(国家统一)等曾起到重大作用。

注意,京杭大运河全程分为七段:北京市区到(市郊)通州段,称通惠河(现已废);通州至天津段,称北运河(几已废);天津至山东临清段(津冀鲁),称南运河(已中断);山东临清至台儿庄段,称鲁运河(黄河为界,鲁北运河全废,鲁南运河季节性通航);苏浙间的中运河(山东台儿庄至江苏淮安)、里运河(江苏淮安至扬州,古称“邗沟”)、江南运河(江苏镇江至浙江杭州)及浙东运河(杭州至宁波等地),仍可通航。

但是,在19世纪(清中叶)后,因南北海运(海运存在海盗、风浪等问题,风险巨大。但在外国列强侵入后,造船工艺及航海技术不断提升,海运地位逐渐上升)兴起,津浦铁路(天津至南京浦口的铁路干线,在南京长江大桥未通车前,经轮渡抵达上海。该铁路线路径与京杭运河基本一致)通车,大运河的作用逐渐减弱。故①、②二项正确。

黄河由于多沙善淤(以“善淤、善决、善徙”而著称),变迁无常,改道十分频繁(向有“三年两决口,百年一改道”之说),特别是黄河下游河道的频繁改道,对于周边地区的人民生产生活影响巨大。黄河距今最近的一次大改道是在19世纪中叶——清咸丰五年六月十九日(1855年8月1日),黄河在河南兰阳(今兰考)北岸铜瓦厢决口,黄河之水先流向西北,后折转东北,夺山东大清河入渤海(改写了原本穿苏北汇入黄海的700年“夺淮入海”历史)。

因此,在黄河迁徙后,山东、河北境内(运河)河段水源不足(北半段运河之水,多靠山东境内河湖补给——黄河的改道,要么被黄河扰乱了水系补给,要么流量全被黄河带走。此外,本身华北降水及河水补给较少),且黄河泥沙较多,河道不断淤积,水深变浅(河道淤浅),南北断航。故③、④二项正确。

2、新中国成立后,京杭大运河成为“南水北调”东线工程的主要通道之一。那么,“南水北调”工程对受水地的主要利处是

2、A

南水北调工程是中国政府为了缓解北方水资源严重短缺的局面,进行水资源优化配置的一项国家战略性基础设施工程(即“水资源跨流域调配”工程,从南方调水去北方)。其中,共有东、中、西三条调水路线(东、中线工程已通水,而西线工程还在规划。审查阶段,尚未开工实施),把长江、淮河、黄河和海河四大流域连接起来,形成“四横(即四大西东向自然河流)三纵(三大人为输水线路)”的总体布局,进而实现全国水资源的南北调配和东西互济。三大线路的部分内容,详见下表。

“南水北调”工程实施后,对于调入地(受水区,北方)而言,水资源短缺的局面得到有效缓解,为区域经济社会发展提供了基本保障;有效遇制了因缺水导致的生态恶化,有利于改善气候条件,保护湿地和生物多样性;有利于地下水的恢复(地下水回填),减缓地面沉降;缓解城乡争水、行业争水、地区争水的矛盾,维护社会稳定,改善投资环境。但是,该工程的部分河道为狭窄的渠道,或者是地下渠道,基本没有防洪排涝功能,更没有便利航运的作用。故①、②二项正确,③、④二项错误。

3、下列关于南水北调东、中线工程,叙述正确的是

3、B

根据上题结论,我们可知南水北调东、中线工程缓解了京津冀地区的缺水问题(南水北调,主要的调水输送到京津冀一带)。但是,对于沿线地区来说,能够缓解供水紧张的局面的同时,或导致地下水位上升,引发次生盐碱化(即不能缓解华北的土地盐碱化问题)。故B项正确,A项错误。

注意,对于广大干旱、半干旱农业区来说,强蒸发和灌溉加速形成土壤盐碱化。其中,引起土壤盐碱化的部分自然原因如下:气候干旱,蒸发大于降水(气候因素);地下水位高、水质矿化度大,即黄河下游多“悬河”(地上河),河水水位较高,河水补给沿岸地下水,沿岸地下水水位上升(水文因素);低洼内涝、易于积盐(地形因素);壤质与粉砂壤质土壤有助于土体毛细管水的上升,如沙质过粗,或排水不畅(黄河泛滥泥沙),均会导致土壤盐碱化(土壤因素);沿海地区,海潮(海水)的浸渍(海水因素)等。

东线工程从长江下游江苏扬州(江都)引水,基本沿着京杭运河逐级提水北送(均为东部沿海平原地带,地势低平,难以自流向北),向黄淮海(华北)平原东部供水,途径苏、皖、鲁、冀,终点到天津(北京)——在山东分两路输水:一路向北,经隧洞穿越黄河至天津;一路向东,通过胶东输水干线经济南到烟台、威海。故C项错误。

中线工程从汉江(加坝扩容后)的丹江口水库引水(水库主要位于湖北省十堰市,渠首则位于河南省南阳市),沿唐白河流城西侧过长江流域与淮河流域的分水岭后,经黄淮平原西部边缘(开挖渠道),在郑州以西穿过黄河,沿京广铁路西侧继续北上,可基本自流到北京、天津。由于中线工程水源来自水库,故水质较优,但与东线相比,水量较小(丹江口水库供水来自汉江,汉江仅是长江一条支流,且相对深居内陆,而东线工程取水处位于东部沿海的长江下游)。故D项错误。

课后链接——

“京杭大运河百年来首次全线通水”

(2022年)4月28日10时,位于山东德州的四女寺枢纽南运河节制闸开启,岳城水库水经卫运河与南水北调东线北延工程水、引黄水汇合,进入南运河;位于天津市静海区的九宣闸枢纽南运河节制闸开启,南来之水经南运河与天津本地水汇合;此前,北运河水和天津本地水汇合,与南运河水在天津三岔河口交汇。至此,京杭大运河实现近一个世纪以来首次全线通水。

国家(水利部)统筹考虑大运河文化保护传承利用、置换沿线(耕地等)超采地下水、回补重点超采区地下水(补水河道周边地下水水位回升或保持稳定)、复苏河湖生态环境(水生态系统得到恢复改善)等需求,联合京、津、冀、鲁四地人民政府制定补水方案,统筹优化配置调度南水北调东线一期工程北延应急供水工程供水、京津冀鲁四省市本地水、引黄水、再生水及雨洪水等水源,实施了京杭大运河2022年全线贯通补水行动。

(以上内容节选自新华社及《人民日报》的新闻报道)

同课章节目录