北京版八年级数学下册《17.1 方差(第一课时)》教学设计

文档属性

| 名称 | 北京版八年级数学下册《17.1 方差(第一课时)》教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 825.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-25 10:19:39 | ||

图片预览

文档简介

“方差(第一课时)”教案

1、教学目标

1、掌握方差的计算方法,会根据问题需要选择方差分析数据的离散程度。

2、在探索如何表示一组数据离散程度的过程中,发展建立数据分析观念,体会统计在社会、科学中的作用和价值。

3、通过主动参与,勇敢地发表自己的想法,并学会交流、学会包容他人的想法。

2、学情分析

通过前面的学习,知道统计数据的方法和过程,96%学生知道平均数、中位数、众数这些统计量是用来分析数据的集中趋势的量。学生可以直观的观察图像,判断一组数据的稳定程度,并试图寻找衡量数据稳定性的方法,但仅限于感性分析,98%的同学不知道表示数据波动的代表。我所教班级的学生,课堂活跃,有一定的数学表达能力,但基于方差形成过程的复杂性,本节课在教学中,我力图让学生通过自主探究、合作交流,再经历师生共同研讨形成极差、方差的概念,进而发展数据统计观念。

3、教学重难点

重点:方差概念的形成过程。

难点:体验并理解方差概念的探究过程。

四、教学过程

教 学 过 程

环节 教学内容 学生活动 设计意图

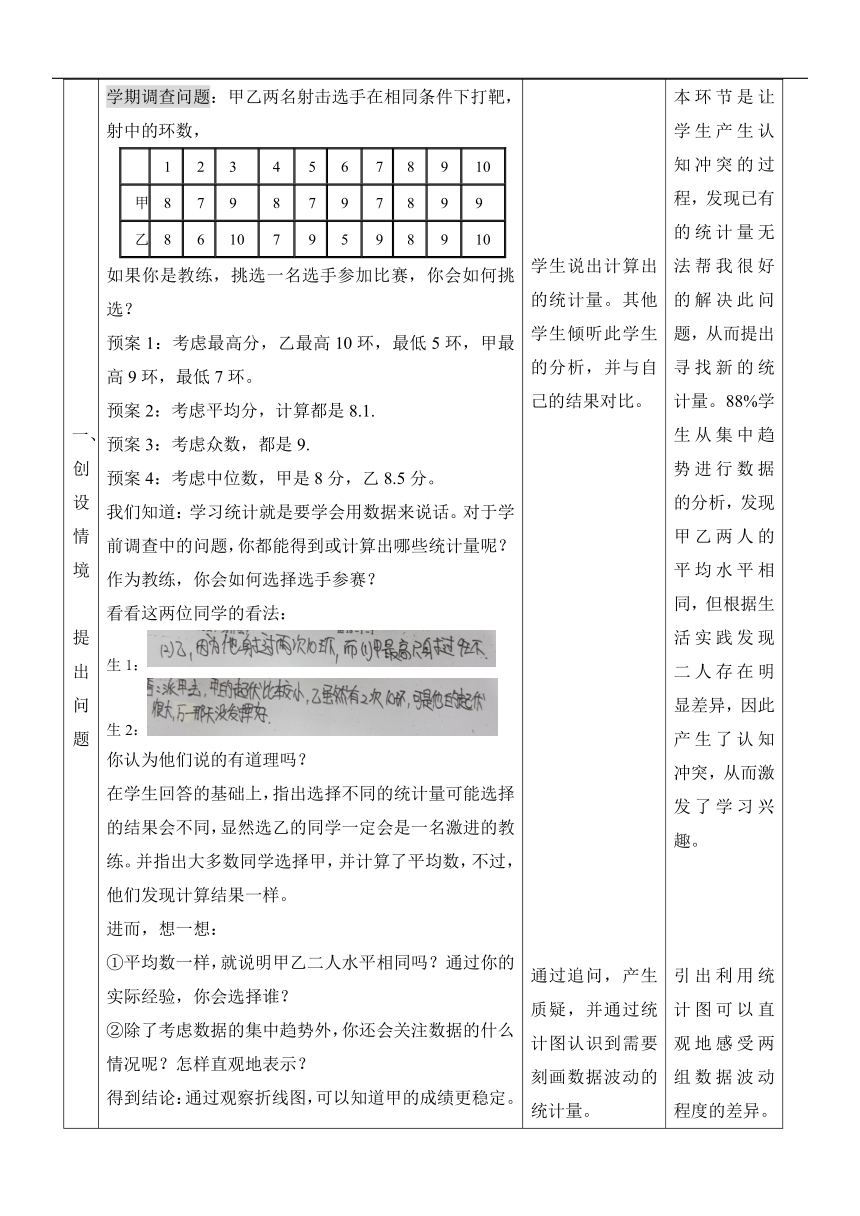

创设情境提出问题 学期调查问题:甲乙两名射击选手在相同条件下打靶,射中的环数,12345678910甲8798797899乙861079598910如果你是教练,挑选一名选手参加比赛,你会如何挑选?预案1:考虑最高分,乙最高10环,最低5环,甲最高9环,最低7环。预案2:考虑平均分,计算都是8.1.预案3:考虑众数,都是9.预案4:考虑中位数,甲是8分,乙8.5分。我们知道:学习统计就是要学会用数据来说话。对于学前调查中的问题,你都能得到或计算出哪些统计量呢?作为教练,你会如何选择选手参赛?看看这两位同学的看法:生1:生2:你认为他们说的有道理吗?在学生回答的基础上,指出选择不同的统计量可能选择的结果会不同,显然选乙的同学一定会是一名激进的教练。并指出大多数同学选择甲,并计算了平均数,不过,他们发现计算结果一样。进而,想一想:①平均数一样,就说明甲乙二人水平相同吗?通过你的实际经验,你会选择谁?②除了考虑数据的集中趋势外,你还会关注数据的什么情况呢?怎样直观地表示?得到结论:通过观察折线图,可以知道甲的成绩更稳定。 学生说出计算出的统计量。其他学生倾听此学生的分析,并与自己的结果对比。通过追问,产生质疑,并通过统计图认识到需要刻画数据波动的统计量。 本环节是让学生产生认知冲突的过程,发现已有的统计量无法帮我很好的解决此问题,从而提出寻找新的统计量。88%学生从集中趋势进行数据的分析,发现甲乙两人的平均水平相同,但根据生活实践发现二人存在明显差异,因此产生了认知冲突,从而激发了学习兴趣。引出利用统计图可以直观地感受两组数据波动程度的差异。

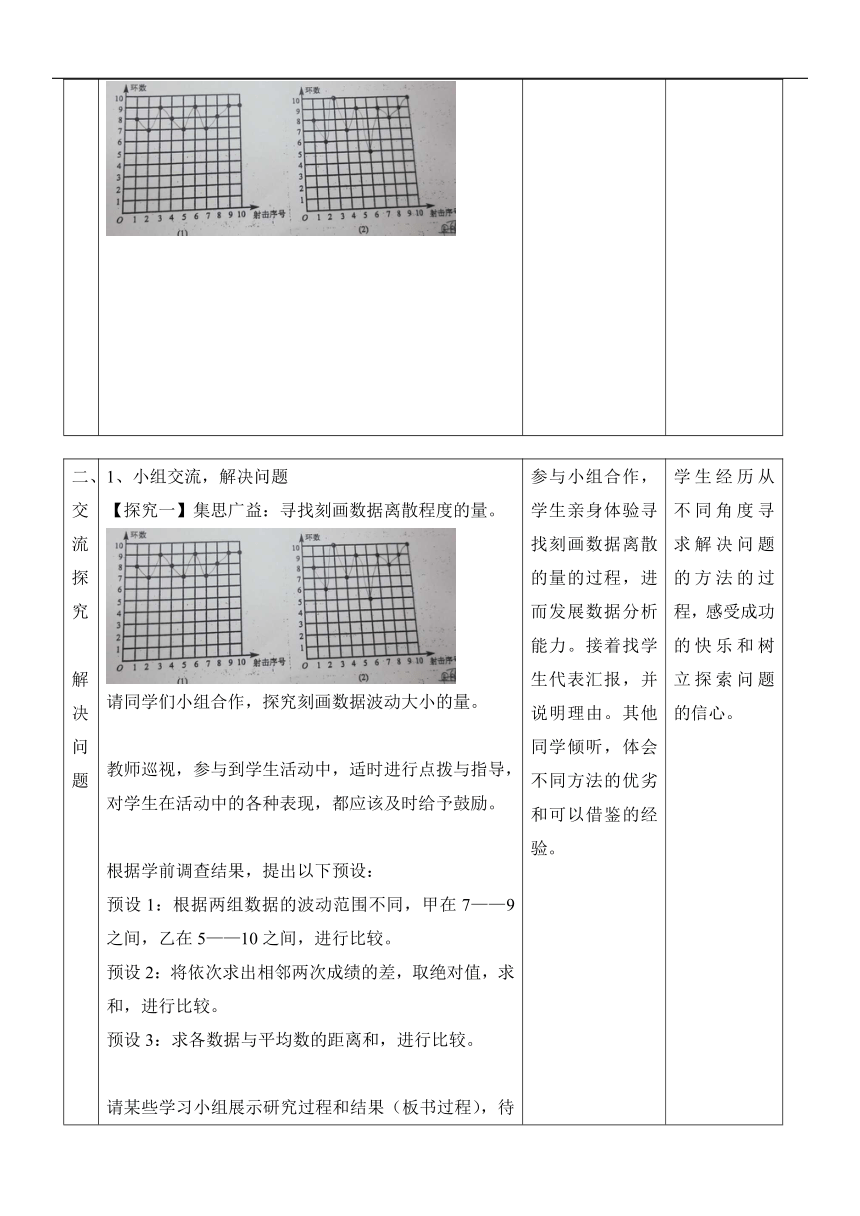

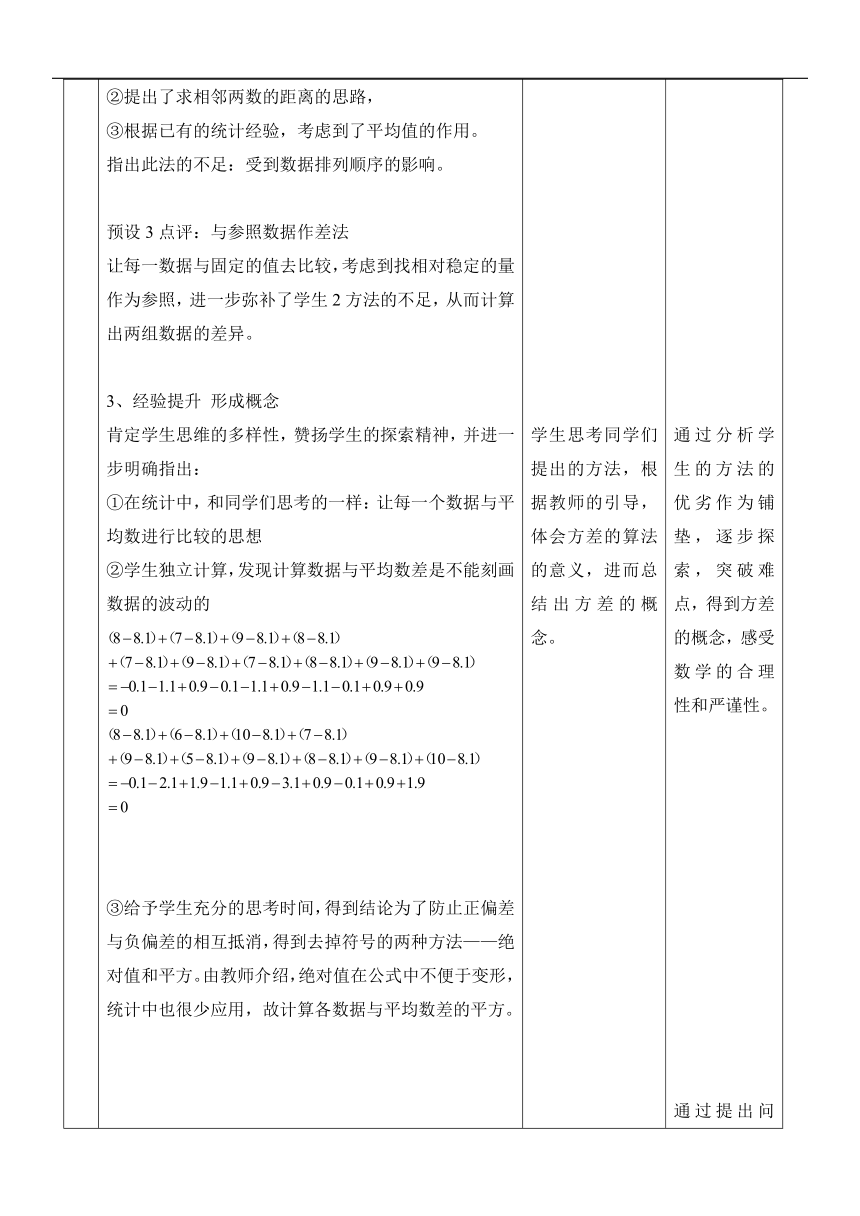

交流探究解决问题三形成概念 生成公式 1、小组交流,解决问题【探究一】集思广益:寻找刻画数据离散程度的量。请同学们小组合作,探究刻画数据波动大小的量。教师巡视,参与到学生活动中,适时进行点拨与指导,对学生在活动中的各种表现,都应该及时给予鼓励。根据学前调查结果,提出以下预设:预设1:根据两组数据的波动范围不同,甲在7——9之间,乙在5——10之间,进行比较。预设2:将依次求出相邻两次成绩的差,取绝对值,求和,进行比较。预设3:求各数据与平均数的距离和,进行比较。请某些学习小组展示研究过程和结果(板书过程),待一一听完所有同学的方法后,师生共同评价探究。2、思考评价,获得经验借助学生提出来的方法,逐一点评追问,对问题的合理性和细节深入理解,逐步得出概念和计算方法。本环节具有一定的开放性,下面对学生调研的方法进行预设点评。预设1:直接比较。①通过计算两组数据的变化范围的大小进行比较,引出极差的概念和计算方法;(板书)②比较数据感受极差可以粗略地表示数据的波动;③由俗语“晨穿皮袄午穿纱”感受实际生活中极差的应用;④通过反例,体会极差的局限性;反例:甲、乙两名选手五次射击结果如下,你能帮我算算这两人的极差吗?并对这组数据的波动大小作出评价?选手射击环数甲35679乙36669得到结论:极差是表示一组数据波动范围的量,但只能反映数据的波动范围,不能衡量每个数据的变化,而且受极端数据的影响大,因此极差只能粗略的表示数据的波动。预设2点评:相邻数据作差法给学生一定时间思考后,达成共识:①本方法弥补了极差的不足,考虑到了全组数据,②提出了求相邻两数的距离的思路,③根据已有的统计经验,考虑到了平均值的作用。指出此法的不足:受到数据排列顺序的影响。预设3点评:与参照数据作差法让每一数据与固定的值去比较,考虑到找相对稳定的量作为参照,进一步弥补了学生2方法的不足,从而计算出两组数据的差异。经验提升 形成概念肯定学生思维的多样性,赞扬学生的探索精神,并进一步明确指出:①在统计中,和同学们思考的一样:让每一个数据与平均数进行比较的思想②学生独立计算,发现计算数据与平均数差是不能刻画数据的波动的③给予学生充分的思考时间,得到结论为了防止正偏差与负偏差的相互抵消,得到去掉符号的两种方法——绝对值和平方。由教师介绍,绝对值在公式中不便于变形,统计中也很少应用,故计算各数据与平均数差的平方。④为了消除数据个数的影响,再求平均值,把这个结果就叫做方差,以此来刻画数据的波动性。从而得到第二个表示数据波动程度的常用统计量——方差。1、定义:你能说说,你理解什么叫方差吗?方差即为各数据与平均数差的平方,再取平均数。公式:【探究三】试一试,写出方差的计算公式。如果用表示一组数据,用表示这组数据的平均数,用表示每个数据与平均数的差的平方数的平均值。你能写出的计算公式吗? 方差的定义:叫做这组数据的方差。方差的计算公式:(其中n为数据的个数)熟练公式:求下列数据的方差。①1、4、4、5、6 ②2、3、3、4、8 适时小结:关注事物的稳定——计算这组数据的方差方法: ①计算这组数据的平均数; ②再求每个数据与平均数差的平方; ③最后取平均值;3、思考方差的作用通过计算两名同学的方差我们发现,在平均分相同的情况下,甲的方差小,乙的方差大;通过观察折线图,我们知道甲的波动小,乙的波动大。你能说说方差是怎样刻画数据的波动情况的呢?方差大小与数据的波动性大小有怎样的关系?方差用来衡量一批数据的波动大小(即这批数据偏离平均数的大小).方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定;方差越小,说明数据的波动越小,越稳定。小题快练2:刘翔为了备战2008年奥运会,刻苦进行110米跨栏训练,为判断他的成绩是否稳定,教练对他10次训练的成绩进行统计分析,则教练需了解刘翔这10次成绩的( )众数 B、方差 C、平均数 D、极差 参与小组合作,学生亲身体验寻找刻画数据离散的量的过程,进而发展数据分析能力。接着找学生代表汇报,并说明理由。其他同学倾听,体会不同方法的优劣和可以借鉴的经验。给予学生充分的时间思考后,师生共同总结、归纳、完善。学生独立思考,体会极差的作用和局限性,从而进一步探究。学生思考同学们提出的方法,根据教师的引导,体会方差的算法的意义,进而总结出方差的概念。学生从名称上理解方差,学生自主提炼出算法口诀。学生独立写出方差的计算公式,并动手计算,加深对公式的理解学生在实际问题中理解方差和数据波动的关系。完成探究刻画数据离散程度的量的过程。学生独立思考后,学生总结出方差的统计含义,并通过具体的生活实例,感受统计在实际生活中无处不在。 学生经历从不同角度寻求解决问题的方法的过程,感受成功的快乐和树立探索问题的信心。学生经历知识产生的整个过程,感知统计的方法不分对错,但是方法有适合与否和好坏之分。肯定每个人想法的合理性,实现理性基础上的包容。通过分析学生的方法的优劣作为铺垫,逐步探索,突破难点,得到方差的概念,感受数学的合理性和严谨性。通过提出问题、解决问题、逐步探索的方法分解难点,从而突破难点。 熟练计算方差的公式和方法。配套练习,巩固方差的作用。

四强化训练 巩固知识 1、下表显示的新疆和杭州两地,在一天内不同时段的气温情况:0:004:008:0012:0016:0020:00新疆10°c14°c20°c24°c19°c16°c杭州20°c22°c23°c25°c23°c21°c(1)如果你的好朋友张丽要去新疆旅游,根据上表,你有什么要提醒她的?(2)刘老师退休后想选择一个舒适的城市居住,根据上表,你会建议选择那所城市居住?为什么?参考答案:(1)根据数据的极差,建议既要带薄衣服也要带厚衣服(2)根据数据的方差(数据的波动),建议去杭州居住比较舒适。2、某校要从新入学的两名体育特长生李勇、张浩中挑选一人参加校际跳远比赛,在跳远专项测试以及以后的6次跳远选拔赛中,他们的成绩(单位:cm)如下表所示:专项测试和6次跳远选拔赛成绩平均数方差李勇603589602596604612608602张浩597580597630590631596333求张浩同学7次测试成绩的平均数,李勇同学7次测试成绩的方差;

(2)请你分别从平均数和方差的角度分析两人成绩的特点;

(3)经查阅历届比赛的资料,成绩若达到6.00m,就很可能得到冠军,你认为应选谁去参赛夺冠军比较有把握?说明理由;

(4)以往的该项最好成绩的纪录是6.15m,若要想打破纪录,你认为应选谁去参赛?答:(1)张浩成绩的平均数为(597+580+597+630+590+631+596)÷7=603cm,

李勇的方差为:。(2)从成绩的平均数来看,张浩成绩的“平均水平”比李勇的高,从成绩的方差来看,李勇的成绩比张浩的稳定。

(3)在跳远专项测试以及之后的6次跳远选拔赛中,李勇有5次成绩超过6米,而张浩只有两次超过6米,从成绩的方差来看,李勇的成绩比张浩的稳定,选李勇更有把握夺冠。

(4)张浩有两次成绩为6.30米和6.31米,超过6.15米,而李勇没有一次达到6.15米,故选张浩。 学生口答,并简述理由。并体会极差和方差在实际生活中应用。学生读题理解题意,通过计算由学生代表回答,并简述理由。 本题的两问是以实际问题为背景的,对极差和方差统计含义的考察,学生应进一步体会到只关注数据的波动范围时,考虑极差即可。而想全面地平均地描述数据的离散程度时,选择方差。通过本题,学生要学会辩证的分析事物,在选择时,不仅是方差越小越好,应按照事情的需要进行分析选择,进而提高分析问题的能力。发展数据统计观念。

五小结归纳 布置作业 谈谈自己这节课你学到了什么?1、极差、方差的概念及计算.2、极差反应数据的变化范围,3、方差反映数据整体的波动大小,方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定4、视需要,选择不同的数据代表。5、尝试着用统计的观念分析数据,最后进行优化筛选。作业:1、 教材P144/练习1、22、统计自己历次考试成绩,分析自己成绩的波动情况。 学生自由发言,说出自己在学习时的收获和困惑,其中重点谈困惑是怎样解决的。 学生小结,巩固所学知识,总结方法,进一步发展数据统计观念。布置作业:作业1是对本节课知识的巩固提高。作业2是让学有余力的同学能够尝试将知识实践和应用于日常生活。

1、教学目标

1、掌握方差的计算方法,会根据问题需要选择方差分析数据的离散程度。

2、在探索如何表示一组数据离散程度的过程中,发展建立数据分析观念,体会统计在社会、科学中的作用和价值。

3、通过主动参与,勇敢地发表自己的想法,并学会交流、学会包容他人的想法。

2、学情分析

通过前面的学习,知道统计数据的方法和过程,96%学生知道平均数、中位数、众数这些统计量是用来分析数据的集中趋势的量。学生可以直观的观察图像,判断一组数据的稳定程度,并试图寻找衡量数据稳定性的方法,但仅限于感性分析,98%的同学不知道表示数据波动的代表。我所教班级的学生,课堂活跃,有一定的数学表达能力,但基于方差形成过程的复杂性,本节课在教学中,我力图让学生通过自主探究、合作交流,再经历师生共同研讨形成极差、方差的概念,进而发展数据统计观念。

3、教学重难点

重点:方差概念的形成过程。

难点:体验并理解方差概念的探究过程。

四、教学过程

教 学 过 程

环节 教学内容 学生活动 设计意图

创设情境提出问题 学期调查问题:甲乙两名射击选手在相同条件下打靶,射中的环数,12345678910甲8798797899乙861079598910如果你是教练,挑选一名选手参加比赛,你会如何挑选?预案1:考虑最高分,乙最高10环,最低5环,甲最高9环,最低7环。预案2:考虑平均分,计算都是8.1.预案3:考虑众数,都是9.预案4:考虑中位数,甲是8分,乙8.5分。我们知道:学习统计就是要学会用数据来说话。对于学前调查中的问题,你都能得到或计算出哪些统计量呢?作为教练,你会如何选择选手参赛?看看这两位同学的看法:生1:生2:你认为他们说的有道理吗?在学生回答的基础上,指出选择不同的统计量可能选择的结果会不同,显然选乙的同学一定会是一名激进的教练。并指出大多数同学选择甲,并计算了平均数,不过,他们发现计算结果一样。进而,想一想:①平均数一样,就说明甲乙二人水平相同吗?通过你的实际经验,你会选择谁?②除了考虑数据的集中趋势外,你还会关注数据的什么情况呢?怎样直观地表示?得到结论:通过观察折线图,可以知道甲的成绩更稳定。 学生说出计算出的统计量。其他学生倾听此学生的分析,并与自己的结果对比。通过追问,产生质疑,并通过统计图认识到需要刻画数据波动的统计量。 本环节是让学生产生认知冲突的过程,发现已有的统计量无法帮我很好的解决此问题,从而提出寻找新的统计量。88%学生从集中趋势进行数据的分析,发现甲乙两人的平均水平相同,但根据生活实践发现二人存在明显差异,因此产生了认知冲突,从而激发了学习兴趣。引出利用统计图可以直观地感受两组数据波动程度的差异。

交流探究解决问题三形成概念 生成公式 1、小组交流,解决问题【探究一】集思广益:寻找刻画数据离散程度的量。请同学们小组合作,探究刻画数据波动大小的量。教师巡视,参与到学生活动中,适时进行点拨与指导,对学生在活动中的各种表现,都应该及时给予鼓励。根据学前调查结果,提出以下预设:预设1:根据两组数据的波动范围不同,甲在7——9之间,乙在5——10之间,进行比较。预设2:将依次求出相邻两次成绩的差,取绝对值,求和,进行比较。预设3:求各数据与平均数的距离和,进行比较。请某些学习小组展示研究过程和结果(板书过程),待一一听完所有同学的方法后,师生共同评价探究。2、思考评价,获得经验借助学生提出来的方法,逐一点评追问,对问题的合理性和细节深入理解,逐步得出概念和计算方法。本环节具有一定的开放性,下面对学生调研的方法进行预设点评。预设1:直接比较。①通过计算两组数据的变化范围的大小进行比较,引出极差的概念和计算方法;(板书)②比较数据感受极差可以粗略地表示数据的波动;③由俗语“晨穿皮袄午穿纱”感受实际生活中极差的应用;④通过反例,体会极差的局限性;反例:甲、乙两名选手五次射击结果如下,你能帮我算算这两人的极差吗?并对这组数据的波动大小作出评价?选手射击环数甲35679乙36669得到结论:极差是表示一组数据波动范围的量,但只能反映数据的波动范围,不能衡量每个数据的变化,而且受极端数据的影响大,因此极差只能粗略的表示数据的波动。预设2点评:相邻数据作差法给学生一定时间思考后,达成共识:①本方法弥补了极差的不足,考虑到了全组数据,②提出了求相邻两数的距离的思路,③根据已有的统计经验,考虑到了平均值的作用。指出此法的不足:受到数据排列顺序的影响。预设3点评:与参照数据作差法让每一数据与固定的值去比较,考虑到找相对稳定的量作为参照,进一步弥补了学生2方法的不足,从而计算出两组数据的差异。经验提升 形成概念肯定学生思维的多样性,赞扬学生的探索精神,并进一步明确指出:①在统计中,和同学们思考的一样:让每一个数据与平均数进行比较的思想②学生独立计算,发现计算数据与平均数差是不能刻画数据的波动的③给予学生充分的思考时间,得到结论为了防止正偏差与负偏差的相互抵消,得到去掉符号的两种方法——绝对值和平方。由教师介绍,绝对值在公式中不便于变形,统计中也很少应用,故计算各数据与平均数差的平方。④为了消除数据个数的影响,再求平均值,把这个结果就叫做方差,以此来刻画数据的波动性。从而得到第二个表示数据波动程度的常用统计量——方差。1、定义:你能说说,你理解什么叫方差吗?方差即为各数据与平均数差的平方,再取平均数。公式:【探究三】试一试,写出方差的计算公式。如果用表示一组数据,用表示这组数据的平均数,用表示每个数据与平均数的差的平方数的平均值。你能写出的计算公式吗? 方差的定义:叫做这组数据的方差。方差的计算公式:(其中n为数据的个数)熟练公式:求下列数据的方差。①1、4、4、5、6 ②2、3、3、4、8 适时小结:关注事物的稳定——计算这组数据的方差方法: ①计算这组数据的平均数; ②再求每个数据与平均数差的平方; ③最后取平均值;3、思考方差的作用通过计算两名同学的方差我们发现,在平均分相同的情况下,甲的方差小,乙的方差大;通过观察折线图,我们知道甲的波动小,乙的波动大。你能说说方差是怎样刻画数据的波动情况的呢?方差大小与数据的波动性大小有怎样的关系?方差用来衡量一批数据的波动大小(即这批数据偏离平均数的大小).方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定;方差越小,说明数据的波动越小,越稳定。小题快练2:刘翔为了备战2008年奥运会,刻苦进行110米跨栏训练,为判断他的成绩是否稳定,教练对他10次训练的成绩进行统计分析,则教练需了解刘翔这10次成绩的( )众数 B、方差 C、平均数 D、极差 参与小组合作,学生亲身体验寻找刻画数据离散的量的过程,进而发展数据分析能力。接着找学生代表汇报,并说明理由。其他同学倾听,体会不同方法的优劣和可以借鉴的经验。给予学生充分的时间思考后,师生共同总结、归纳、完善。学生独立思考,体会极差的作用和局限性,从而进一步探究。学生思考同学们提出的方法,根据教师的引导,体会方差的算法的意义,进而总结出方差的概念。学生从名称上理解方差,学生自主提炼出算法口诀。学生独立写出方差的计算公式,并动手计算,加深对公式的理解学生在实际问题中理解方差和数据波动的关系。完成探究刻画数据离散程度的量的过程。学生独立思考后,学生总结出方差的统计含义,并通过具体的生活实例,感受统计在实际生活中无处不在。 学生经历从不同角度寻求解决问题的方法的过程,感受成功的快乐和树立探索问题的信心。学生经历知识产生的整个过程,感知统计的方法不分对错,但是方法有适合与否和好坏之分。肯定每个人想法的合理性,实现理性基础上的包容。通过分析学生的方法的优劣作为铺垫,逐步探索,突破难点,得到方差的概念,感受数学的合理性和严谨性。通过提出问题、解决问题、逐步探索的方法分解难点,从而突破难点。 熟练计算方差的公式和方法。配套练习,巩固方差的作用。

四强化训练 巩固知识 1、下表显示的新疆和杭州两地,在一天内不同时段的气温情况:0:004:008:0012:0016:0020:00新疆10°c14°c20°c24°c19°c16°c杭州20°c22°c23°c25°c23°c21°c(1)如果你的好朋友张丽要去新疆旅游,根据上表,你有什么要提醒她的?(2)刘老师退休后想选择一个舒适的城市居住,根据上表,你会建议选择那所城市居住?为什么?参考答案:(1)根据数据的极差,建议既要带薄衣服也要带厚衣服(2)根据数据的方差(数据的波动),建议去杭州居住比较舒适。2、某校要从新入学的两名体育特长生李勇、张浩中挑选一人参加校际跳远比赛,在跳远专项测试以及以后的6次跳远选拔赛中,他们的成绩(单位:cm)如下表所示:专项测试和6次跳远选拔赛成绩平均数方差李勇603589602596604612608602张浩597580597630590631596333求张浩同学7次测试成绩的平均数,李勇同学7次测试成绩的方差;

(2)请你分别从平均数和方差的角度分析两人成绩的特点;

(3)经查阅历届比赛的资料,成绩若达到6.00m,就很可能得到冠军,你认为应选谁去参赛夺冠军比较有把握?说明理由;

(4)以往的该项最好成绩的纪录是6.15m,若要想打破纪录,你认为应选谁去参赛?答:(1)张浩成绩的平均数为(597+580+597+630+590+631+596)÷7=603cm,

李勇的方差为:。(2)从成绩的平均数来看,张浩成绩的“平均水平”比李勇的高,从成绩的方差来看,李勇的成绩比张浩的稳定。

(3)在跳远专项测试以及之后的6次跳远选拔赛中,李勇有5次成绩超过6米,而张浩只有两次超过6米,从成绩的方差来看,李勇的成绩比张浩的稳定,选李勇更有把握夺冠。

(4)张浩有两次成绩为6.30米和6.31米,超过6.15米,而李勇没有一次达到6.15米,故选张浩。 学生口答,并简述理由。并体会极差和方差在实际生活中应用。学生读题理解题意,通过计算由学生代表回答,并简述理由。 本题的两问是以实际问题为背景的,对极差和方差统计含义的考察,学生应进一步体会到只关注数据的波动范围时,考虑极差即可。而想全面地平均地描述数据的离散程度时,选择方差。通过本题,学生要学会辩证的分析事物,在选择时,不仅是方差越小越好,应按照事情的需要进行分析选择,进而提高分析问题的能力。发展数据统计观念。

五小结归纳 布置作业 谈谈自己这节课你学到了什么?1、极差、方差的概念及计算.2、极差反应数据的变化范围,3、方差反映数据整体的波动大小,方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定4、视需要,选择不同的数据代表。5、尝试着用统计的观念分析数据,最后进行优化筛选。作业:1、 教材P144/练习1、22、统计自己历次考试成绩,分析自己成绩的波动情况。 学生自由发言,说出自己在学习时的收获和困惑,其中重点谈困惑是怎样解决的。 学生小结,巩固所学知识,总结方法,进一步发展数据统计观念。布置作业:作业1是对本节课知识的巩固提高。作业2是让学有余力的同学能够尝试将知识实践和应用于日常生活。

同课章节目录