1.2 区域的整体性和关联性 (21张)

文档属性

| 名称 | 1.2 区域的整体性和关联性 (21张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-05-25 16:58:34 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第二节 区域整体性和关联性

学习目标:

1.结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同;

2.说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

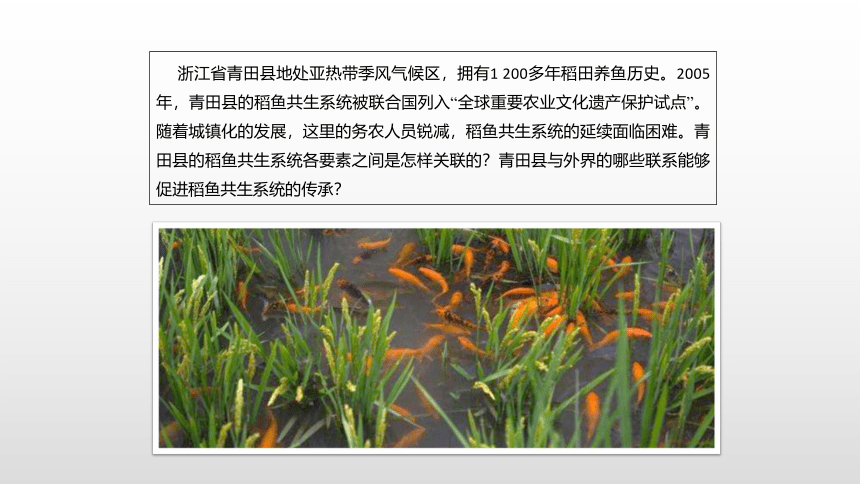

浙江省青田县地处亚热带季风气候区,拥有1 200多年稻田养鱼历史。2005年,青田县的稻鱼共生系统被联合国列入“全球重要农业文化遗产保护试点”。随着城镇化的发展,这里的务农人员锐减,稻鱼共生系统的延续面临困难。青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承?

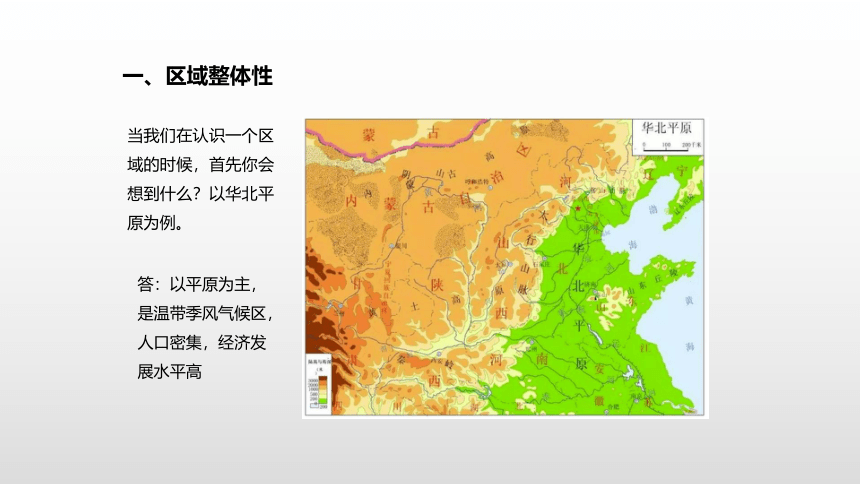

一、区域整体性

当我们在认识一个区域的时候,首先你会想到什么?以华北平原为例。

答:以平原为主,是温带季风气候区,人口密集,经济发展水平高

1.区域要素:分为自然要素和人文要素。

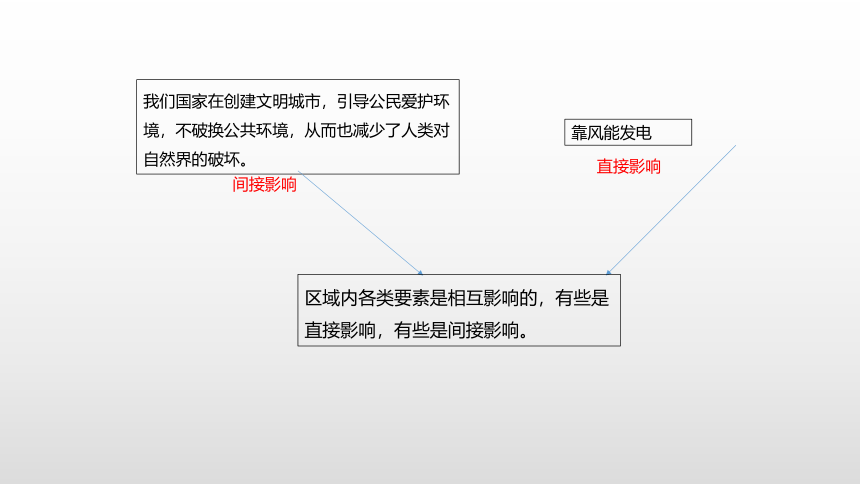

我们国家在创建文明城市,引导公民爱护环境,不破换公共环境,从而也减少了人类对自然界的破坏。

靠风能发电

区域内各类要素是相互影响的,有些是直接影响,有些是间接影响。

直接影响

间接影响

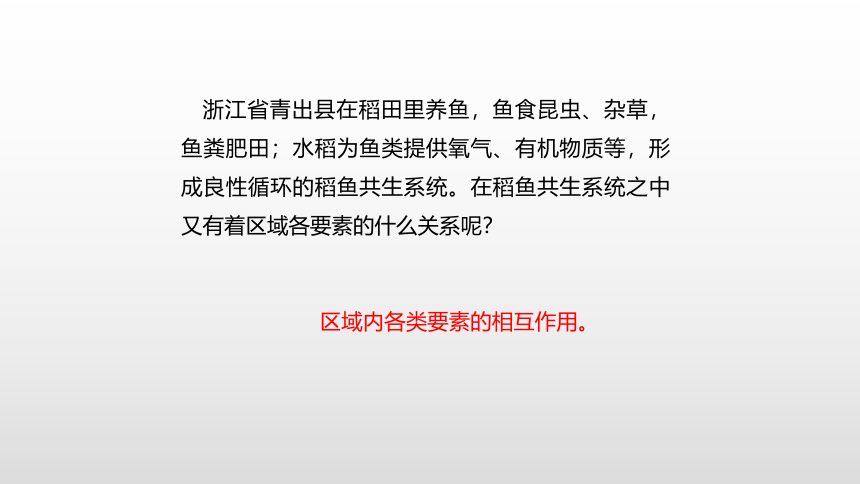

浙江省青出县在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草,鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物质等,形成良性循环的稻鱼共生系统。在稻鱼共生系统之中又有着区域各要素的什么关系呢?

区域内各类要素的相互作用。

在干旱地区的人们,通过修建水渠、发展节水技术等,高效利用有限的水资源,并制定了严格的分段用水制度,使聚落和农业得以发展。同时,这些地区的人们在利用水资源的过程中,意识到水资源是区域发展的限制条件。

区域内各类要素的相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展。

2.区域内各要素的关系:

(1)区域内各类要素是相互影响的,有些是直接影响,有些是间接影响。

(2)区域内各类要素的相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展。

二、区域差异与区域关联性

1.区域差异的特点:普遍性。

2.区域差异是区域关联的基础。

3.区域关联的实现方式:通过自然要素和人文要素的区域间流动实现。

(1)自然要素的区域间流动:河水从上游流向下游、野生动物的季节性迁徙。

(2)人文要素的区域间流动:人口迁移、产业转移、区际贸易、文化交流等。

4.区域之间流动的要素种类及其方向、强度的变化,可以改变区域生产、生活方式,进而影响区域的发展方向。

三、因地制宜与区域发展

1.长江三角洲与松嫩平原

(1)区域要素之间的异同:

①相同点:都是平原地区,并都位于我国的东部季风区。

②不同点:

不同点 长江三角洲 松嫩平原

地理位置 位于北纬30°——33° 附近,地处我国东部沿海地区的中部,长江入海口。 大致位于北纬44°——48°,地处我国东北地区的中部。

气候条件 亚热带季风气候区,夏季高温多雨,雨热同期。 温带季风气候区,雨热同期,但大陆性稍强,东面有山脉的阻挡,降水较少,温暖季节短。

耕地条件 水稻土为主,耕地多为水田,较为分散,人均耕地面积低于全国平均水平。 黑土分布广泛,耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积高于全国平均水平。

矿产资源条件 矿产资源贫乏。 有较丰富的石油等矿产。

(2)农业生产:

区域 特点

长江三角洲 ①水热条件良好;

②发展水田耕作业,主要种植水稻,还有油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟;

③河湖水面较广,水产业较为发达。

松嫩平原 ①水热条件相对较差;

②发展旱地耕作业,种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期也较短;

③西部降水较少,草原分布较广,主要发展畜牧业。

气候条件 亚热带季风气候区,夏季高温多雨,雨热同期。 温带季风气候区,雨热同期,但大陆性稍强,东面有山脉的阻挡,降水较少,温暖季节短。

耕地条件 水稻土为主,耕地多为水田,较为分散,人均耕地面积低于全国平均水平。 黑土分布广泛,耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积高于全国平均水平。

矿产资源条件 矿产资源贫乏。 有较丰富的石油等矿产。

(2)农业生产:

区域 特点

长江三角洲 ①水热条件良好;

②发展水田耕作业,主要种植水稻,还有油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟;

③河湖水面较广,水产业较为发达。

松嫩平原 ①水热条件相对较差;

②发展旱地耕作业,种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期也较短;

③西部降水较少,草原分布较广,主要发展畜牧业。

(3)工业生产:

区域 区位优势条件 生产活动

长江三角洲 ①位于我国沿海航线的中枢,又是长江入海的门户,对内、对外联系方便; ②依托当地发达的农业基础发展轻工业; ③从国内外运入矿产资源发展重工业。 成为我国重要的综合性工业基地。

松嫩平原 利用当地丰富的石油资源和邻近地区的煤铁等资源发展工业。 成为我国的重化工业基地。

2.无论是区域各要素的综合作用,还是区域的对外联系,对区域发展的影响都不是固定不变的,而是随着技术、经济、社会以及自然等因素的变化而改变。

巩固训练

一、不同区域形成的因素不同,区域特征相差也很大。回答1-3题。

1.松嫩平原和长江三角洲相比,气候的差异是( B )

A.松嫩平原生长期较长 B.降水较少

C.长江三角洲大陆性较强 D.高温多雨

2.符合长江三角洲土地条件特点的是( A )

A.广泛分布在此地区的水稻土是有机质含量较高的土壤

B.人口稠密,耕地较为集中

C.人均耕地高于全国平均水平

D.耕地中旱地所占比重大

3.我国北方有些民居没有后窗,这反映出当地( C )

A.光照较强 B.风沙大 C.冬季寒冷 D.雨水多

答案:1.B; 2.A; 3.C

解析:1.我国水资源是南多北少,南方降水时间长,降水丰富,北方降水时间短,降水较少, B正确。

2.长江三角洲地区水网密布,耕地以水田为主,且比较分散,由于人口稠密,人均耕地低于全国平均水平。A正确。

3.窗户的主要功能是通风,而我国北方地区冬季寒冷、冬季风强,故有些民居没有后窗, C正确。

二、读甲、乙两区域联系图,回答1~3题。

1.图中箭头反映出区域之间具有( A )

A.联系性 B.差异性 C.整体性 D.连续性

2.下列关于图中甲、乙两区域空间结构和产业结构的特征,叙述正确的是( C )

A.甲区域城市空间结构比乙区域复杂

B.甲区域城市呈岛状

C.乙区域第三产业比重大于甲区域

D.甲区域第一产业发展水平大于乙区域

3.造成图示两区域发展水平产生差异的原因可能是( B )

A.两区域的地理环境相同 B.两区域的地理环境差异

C.两区域的人种分布差异 D.两区域的文化习惯差异

答案:1.A; 2.C; 3.B

解析:1.图中乙城市为甲城提供资金、技术、产品等,甲城为乙城提供劳动力、资源等,是两城市的经济联系,反映了区域间的联系性。A正确。

2.甲城经济落后,乙城经济发达,甲城空间结构比乙城简单;乙城市呈岛状;第三产业比重大于甲区域。C正确。

3.地理环境差异影响文化环境差异,影响城市发展水平的差异,地理环境优越的地区经济发展快、发展水平高,地理环境恶劣的地区经济发展受限、发展水平较低;两区域发展水平不同,地理环境相同可能性不大;人种分布差异对发展水平差异影响不大。B正确。

第二节 区域整体性和关联性

学习目标:

1.结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同;

2.说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

浙江省青田县地处亚热带季风气候区,拥有1 200多年稻田养鱼历史。2005年,青田县的稻鱼共生系统被联合国列入“全球重要农业文化遗产保护试点”。随着城镇化的发展,这里的务农人员锐减,稻鱼共生系统的延续面临困难。青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承?

一、区域整体性

当我们在认识一个区域的时候,首先你会想到什么?以华北平原为例。

答:以平原为主,是温带季风气候区,人口密集,经济发展水平高

1.区域要素:分为自然要素和人文要素。

我们国家在创建文明城市,引导公民爱护环境,不破换公共环境,从而也减少了人类对自然界的破坏。

靠风能发电

区域内各类要素是相互影响的,有些是直接影响,有些是间接影响。

直接影响

间接影响

浙江省青出县在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草,鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物质等,形成良性循环的稻鱼共生系统。在稻鱼共生系统之中又有着区域各要素的什么关系呢?

区域内各类要素的相互作用。

在干旱地区的人们,通过修建水渠、发展节水技术等,高效利用有限的水资源,并制定了严格的分段用水制度,使聚落和农业得以发展。同时,这些地区的人们在利用水资源的过程中,意识到水资源是区域发展的限制条件。

区域内各类要素的相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展。

2.区域内各要素的关系:

(1)区域内各类要素是相互影响的,有些是直接影响,有些是间接影响。

(2)区域内各类要素的相互作用、相互制约,使得区域具有整体性,进而影响区域的发展。

二、区域差异与区域关联性

1.区域差异的特点:普遍性。

2.区域差异是区域关联的基础。

3.区域关联的实现方式:通过自然要素和人文要素的区域间流动实现。

(1)自然要素的区域间流动:河水从上游流向下游、野生动物的季节性迁徙。

(2)人文要素的区域间流动:人口迁移、产业转移、区际贸易、文化交流等。

4.区域之间流动的要素种类及其方向、强度的变化,可以改变区域生产、生活方式,进而影响区域的发展方向。

三、因地制宜与区域发展

1.长江三角洲与松嫩平原

(1)区域要素之间的异同:

①相同点:都是平原地区,并都位于我国的东部季风区。

②不同点:

不同点 长江三角洲 松嫩平原

地理位置 位于北纬30°——33° 附近,地处我国东部沿海地区的中部,长江入海口。 大致位于北纬44°——48°,地处我国东北地区的中部。

气候条件 亚热带季风气候区,夏季高温多雨,雨热同期。 温带季风气候区,雨热同期,但大陆性稍强,东面有山脉的阻挡,降水较少,温暖季节短。

耕地条件 水稻土为主,耕地多为水田,较为分散,人均耕地面积低于全国平均水平。 黑土分布广泛,耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积高于全国平均水平。

矿产资源条件 矿产资源贫乏。 有较丰富的石油等矿产。

(2)农业生产:

区域 特点

长江三角洲 ①水热条件良好;

②发展水田耕作业,主要种植水稻,还有油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟;

③河湖水面较广,水产业较为发达。

松嫩平原 ①水热条件相对较差;

②发展旱地耕作业,种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期也较短;

③西部降水较少,草原分布较广,主要发展畜牧业。

气候条件 亚热带季风气候区,夏季高温多雨,雨热同期。 温带季风气候区,雨热同期,但大陆性稍强,东面有山脉的阻挡,降水较少,温暖季节短。

耕地条件 水稻土为主,耕地多为水田,较为分散,人均耕地面积低于全国平均水平。 黑土分布广泛,耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积高于全国平均水平。

矿产资源条件 矿产资源贫乏。 有较丰富的石油等矿产。

(2)农业生产:

区域 特点

长江三角洲 ①水热条件良好;

②发展水田耕作业,主要种植水稻,还有油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟;

③河湖水面较广,水产业较为发达。

松嫩平原 ①水热条件相对较差;

②发展旱地耕作业,种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期也较短;

③西部降水较少,草原分布较广,主要发展畜牧业。

(3)工业生产:

区域 区位优势条件 生产活动

长江三角洲 ①位于我国沿海航线的中枢,又是长江入海的门户,对内、对外联系方便; ②依托当地发达的农业基础发展轻工业; ③从国内外运入矿产资源发展重工业。 成为我国重要的综合性工业基地。

松嫩平原 利用当地丰富的石油资源和邻近地区的煤铁等资源发展工业。 成为我国的重化工业基地。

2.无论是区域各要素的综合作用,还是区域的对外联系,对区域发展的影响都不是固定不变的,而是随着技术、经济、社会以及自然等因素的变化而改变。

巩固训练

一、不同区域形成的因素不同,区域特征相差也很大。回答1-3题。

1.松嫩平原和长江三角洲相比,气候的差异是( B )

A.松嫩平原生长期较长 B.降水较少

C.长江三角洲大陆性较强 D.高温多雨

2.符合长江三角洲土地条件特点的是( A )

A.广泛分布在此地区的水稻土是有机质含量较高的土壤

B.人口稠密,耕地较为集中

C.人均耕地高于全国平均水平

D.耕地中旱地所占比重大

3.我国北方有些民居没有后窗,这反映出当地( C )

A.光照较强 B.风沙大 C.冬季寒冷 D.雨水多

答案:1.B; 2.A; 3.C

解析:1.我国水资源是南多北少,南方降水时间长,降水丰富,北方降水时间短,降水较少, B正确。

2.长江三角洲地区水网密布,耕地以水田为主,且比较分散,由于人口稠密,人均耕地低于全国平均水平。A正确。

3.窗户的主要功能是通风,而我国北方地区冬季寒冷、冬季风强,故有些民居没有后窗, C正确。

二、读甲、乙两区域联系图,回答1~3题。

1.图中箭头反映出区域之间具有( A )

A.联系性 B.差异性 C.整体性 D.连续性

2.下列关于图中甲、乙两区域空间结构和产业结构的特征,叙述正确的是( C )

A.甲区域城市空间结构比乙区域复杂

B.甲区域城市呈岛状

C.乙区域第三产业比重大于甲区域

D.甲区域第一产业发展水平大于乙区域

3.造成图示两区域发展水平产生差异的原因可能是( B )

A.两区域的地理环境相同 B.两区域的地理环境差异

C.两区域的人种分布差异 D.两区域的文化习惯差异

答案:1.A; 2.C; 3.B

解析:1.图中乙城市为甲城提供资金、技术、产品等,甲城为乙城提供劳动力、资源等,是两城市的经济联系,反映了区域间的联系性。A正确。

2.甲城经济落后,乙城经济发达,甲城空间结构比乙城简单;乙城市呈岛状;第三产业比重大于甲区域。C正确。

3.地理环境差异影响文化环境差异,影响城市发展水平的差异,地理环境优越的地区经济发展快、发展水平高,地理环境恶劣的地区经济发展受限、发展水平较低;两区域发展水平不同,地理环境相同可能性不大;人种分布差异对发展水平差异影响不大。B正确。