第七单元·自然情怀单元备课课件(54张PPT)2021-2022学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第七单元·自然情怀单元备课课件(54张PPT)2021-2022学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 760.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-25 13:12:06 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

“物皆著我之色彩”

“惟江上之清风,与山间之明月”

Q:如果可以找一名古人去旅行,你会选择和谁一起?

A.李白

B.杜甫

C.苏轼

余光中说过,如果要找一名古人去旅行,不要找李白,他太狂傲,不负责任;也不要找杜甫,他一生太苦,会很丧;要找就找苏东坡,他是一个能让一切变得有趣的人。

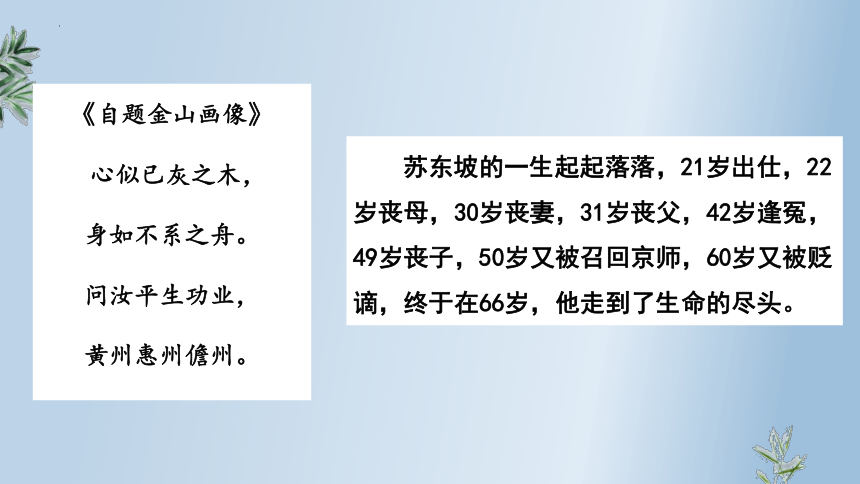

《自题金山画像》

心似已灰之木,

身如不系之舟。

问汝平生功业,

黄州惠州儋州。

苏东坡的一生起起落落,21岁出仕,22岁丧母,30岁丧妻,31岁丧父,42岁逢冤,49岁丧子,50岁又被召回京师,60岁又被贬谪,终于在66岁,他走到了生命的尽头。

赋:是我国古代一种文体,兼具诗歌和散文的特点。始于战国,盛行于汉,唐宋衰微,元、明、清趋于消亡。

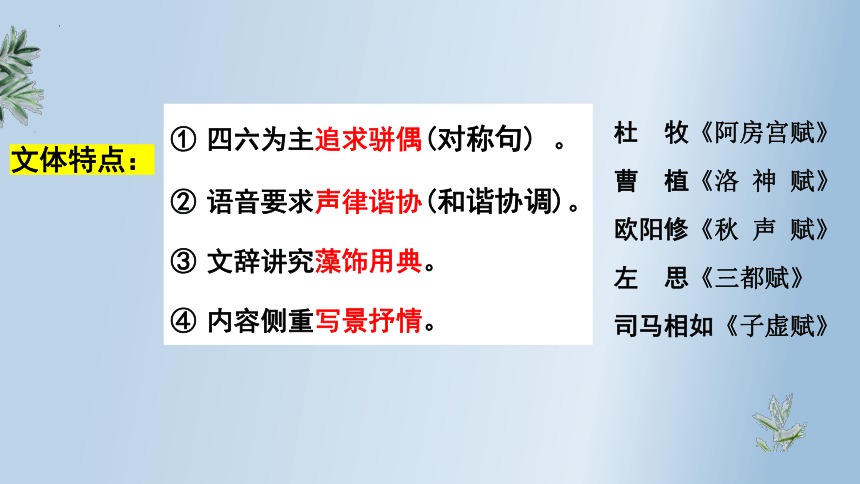

四六为主追求骈偶(对称句) 。

语音要求声律谐协(和谐协调)。

文辞讲究藻饰用典。

内容侧重写景抒情。

杜 牧《阿房宫赋》

曹 植《洛 神 赋》

欧阳修《秋 声 赋》

左 思《三都赋》

司马相如《子虚赋》

文体特点:

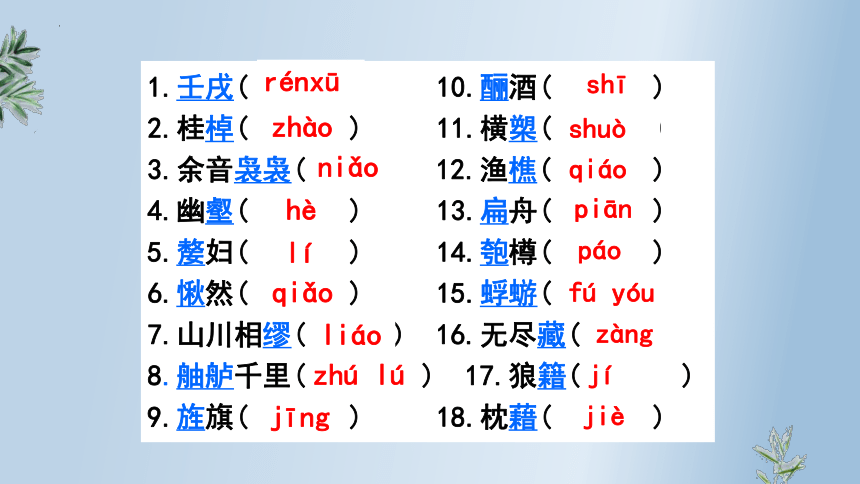

1.壬戌( ) 10.酾酒( )

2.桂棹( ) 11.横槊( )

3.余音袅袅( ) 12.渔樵( )

4.幽壑( ) 13.扁舟( )

5.嫠妇( ) 14.匏樽( )

6.愀然( ) 15.蜉蝣( )

7.山川相缪( ) 16.无尽藏( )

8.舳舻千里( ) 17.狼籍( )

9.旌旗( ) 18.枕藉( )

rénxū

shī

zhào

shuò

niǎo

qiáo

hè

piān

lí

páo

qiǎo

fú yóu

liáo

zàng

zhú lú

jí

jīng

jiè

段1明确:描绘月夜游赤壁时的优美风光和舒畅心情。

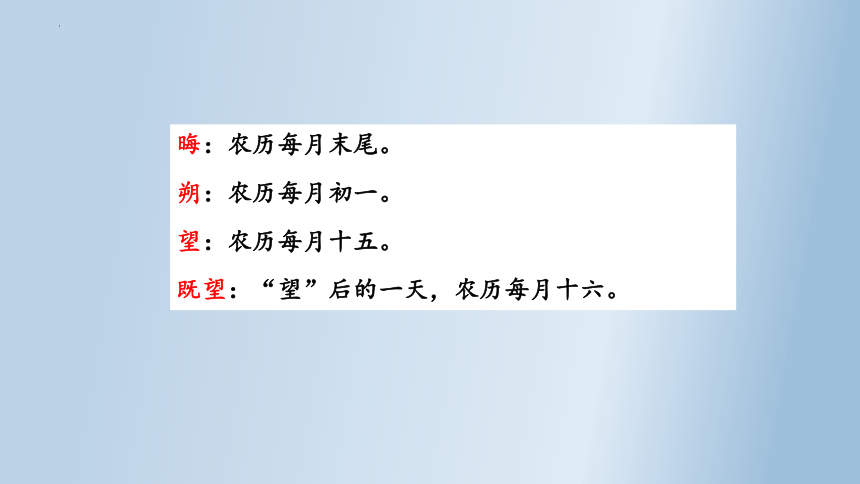

晦:农历每月末尾。

朔:农历每月初一。

望:农历每月十五。

既望:“望”后的一天,农历每月十六。

段2明确:由作者“扣舷而歌”引出客人悲凉的萧声。

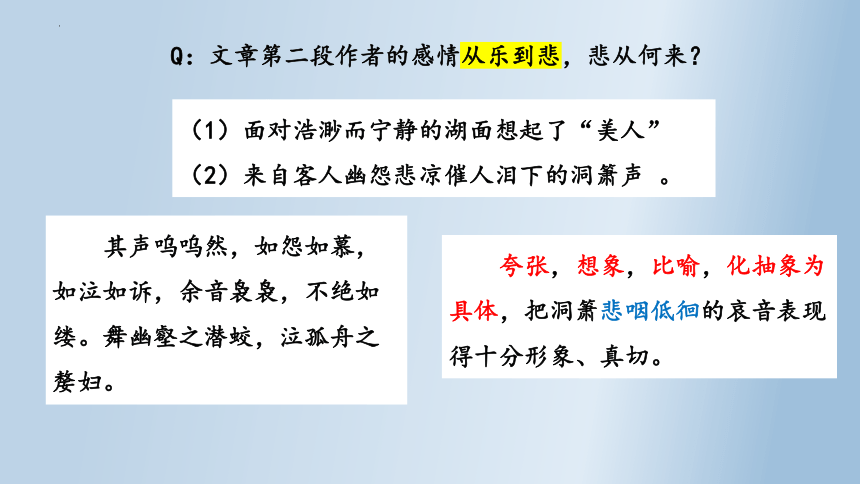

Q:文章第二段作者的感情从乐到悲,悲从何来?

(1)面对浩渺而宁静的湖面想起了“美人”

(2)来自客人幽怨悲凉催人泪下的洞箫声 。

其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

夸张,想象,比喻,化抽象为具体,把洞箫悲咽低徊的哀音表现得十分形象、真切。

段3明确:写客人解释箫声悲凉的原因,感叹人生的无常、渺小、短暂。

段4明确:写作者阐述“变”与“不变”的道理,表达乐观豁达的人生态度。

段5明确:写客人转悲为喜,主客开怀畅饮。

水 月 人

变

不变

逝者如斯

盈虚如彼

生老病死

未尝往也

卒莫消长

代代相承

文章

线索

感情线索:乐-悲-乐

时间线索:月初出——东方既白

叙事线索:夜游—听曲—主问客答—主辩—客喜

(1)举酒属客

(通“嘱”,劝人饮酒)

(2)浩浩乎如冯虚御风

(通“凭”,乘)

(3)山川相缪

(通“缭”,盘绕)

(4)杯盘狼籍

(通“藉”,凌乱)

一、通假字

1、歌窈窕之章

扣舷而歌之

2、舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇

二、词类活用

歌,名作动 唱

动词使动,舞,使……起舞;

泣,使……哭泣

3、正襟危坐

4、月明星稀,乌鹊南飞

正,形容词使动 使……整齐

南,名作状 向南

5、西望夏口,东望武昌

6、顺流而东也

西、东:名作状,向西、向东

东:名作动,向东进军、东下

7、况吾与子渔樵于江渚之上

8、侣鱼虾而友麋鹿

渔樵,名作动,打鱼砍柴

侣、友:意动用法

以……为伴、以……为友

7、况吾与子渔樵于江渚之上

8、侣鱼虾而友麋鹿

渔樵,名作动,打鱼砍柴

侣、友:意动用法

以……为伴、以……为友

三、古今异义

(1)徘徊于斗牛之间

古义:斗宿和牛宿,都是星宿名

今义:一种游戏方式

(2)白露横江

古义:白茫茫的水汽

今义:二十四节气之一

(3)凌万顷之茫然

古义:旷远的样子

今义:完全不知道的样子

(4)望美人兮天一方

古义:指他内心所思慕的人,常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。

今义:美貌的女子。

耳得之而为声

惟江上之清风

不知东方之既白

扣舷而歌之

苏子与客泛舟游于赤壁之下

月出于东山之上

此非孟德之困于周郎者乎

其声呜呜然

何为其然也

(代词,它)

(结构助词,的)

(助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译)

(音节助词,无实义)

(介词,在)

(介词,从)

(介词,表被动)

(词尾,表示状态,……的样子)

(指示代词,这样)

之

于

然

四、一词多义

浩浩乎如冯虚御风

此非孟德之困于周郎者乎

相与枕藉乎舟中

而不知其所止

羽化而登仙

扣舷而歌之

侣鱼虾而友麋鹿

(助词,形容词后,……的样子)

(语气词,相当于“吗”)

(介词,相当于“于”)

(连词,表转折,却)

(连词,表承接)

(连词,表修饰)

(连词,表并列)

乎

而

举酒属客

属予作文以记之

有良田美池桑竹之属

名属教坊第一部

飘飘乎如遗世独立

纵一苇之所如

孰视之,自以为不如

如武王之意

王如知此,则无望民之多于邻国也

(动词,隶属)

(同嘱,嘱托)

(动词,类)

属

如

(动词,劝请)

(动词,像)

(动词,往)

(动词,比得上)

(动词,遵从,按照)

(连词,假如,如果)

1.而今安在哉

2.泛舟游于赤壁之下。

3.此非孟德之困于周郎者乎

4.月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

5.凌万顷之茫然。

6.渺渺兮予怀。

7.而又何羡乎?

8.何为其然也?

9.况吾与子渔樵于江渚之上。

10.客有吹洞箫者。

(宾语前置)

(状语后置)

(状语后置、被动句)

(状语后置)

(定语后置)

(主谓倒装)

(宾语前置)

(宾语前置)

(状语后置)

(定语后置)

《赤壁赋》写了作者夜游赤壁赋的经历和感受。通过主客问答的形式,写了饮酒放歌的欢乐和人生短暂无常的感叹,书法作者对宇宙人生独特的感受,从而表现作者豁达的胸襟和洒脱豪迈的风度。

“苍山负雪,明烛天南”

孟子

孔子登东山而小鲁,

登泰山而小天下。

杜甫

会当凌绝顶,

一览众山小。

李斯

泰山不让微尘,故能成其大;

河海不择细流,故能成其深。

司马迁

人固有一死,或重如泰山,或轻于鸿毛。

记

古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

①碑记:古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。

②游记:一种描写旅行见闻的散文体裁。

③杂记:古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散 文体裁。

与方苞、刘大櫆并称为“桐城三祖”

因书斋名惜抱轩而被人称为“惜抱先生”

桐城派

乾隆三十九年(1774),姚鼐以养亲为名,告归田里。道经泰安,与挚友,泰安知府朱孝纯于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天,即除夕五更时分至日观峰的日观亭观赏日出,写下了这篇游记。

写作背景

山南水北为阳,山北水南为阴

泰山的地理形势:

面

汶水和济水的分流

线

点

古长城

日观峰

为下文叙述登山路线和观日出做铺垫

(1)年号纪年

汉武帝刘彻开始用年号纪年,即位那年称建元元年(公元前140年),顺次为建元二年、建元三年等,更换年号就重新纪元。如乾隆三十九年、贞观十三年。

(2)干支纪年

如壬戌之秋、丙辰中秋

十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

(3)年号干支兼用法

纪年时皇帝年号置前,干支列后。

《核舟记》“天启壬戌秋日”,“天启”是明熹宗朱由校年号,“壬戌”是干支纪年

南麓登山

循中谷

复循西谷

遂至其巅

越中岭

泰安

乘、历、穿、越

京师

登山时间:乾隆三十九年十二月

地点:京师——泰安

登山路线:

由南麓—入中谷—越中岭—循西谷—至山巅

Q:作者描写这两幅图景时运用了哪些手法?

“负”:以动写静,显出雪的厚度,又以拟人手法,使雪山奕奕传神。

“烛”:显出雪光的亮度,写出日光和雪光相映的奇景。

“居雾”:以静写动,写出雾的轻,呈停聚不动的状态。

“若带”:以小喻大,写出云雾的具体形状,烘托出泰山的高峻雄伟。

苍山负雪,明烛天南

望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然

上→下

远→近

高峻

雄浑

壮阔

夜间时辰 五更 五鼓 五夜 现代时间

黄昏 一更 一鼓 甲夜 19:00 - 21:00

人定 二更 二鼓 乙夜 21:00 - 23:00

夜半 三更 三鼓 丙夜 23:00 - 1:00

鸡鸣 四更 四鼓 丁夜 1:00 - 3:00

平旦 五更 五鼓 戊夜 3:00 - 5:00

山顶观日出

日出前

日出时

日出后

时间顺序:

待日出——稍见——须臾——日上——回视

白若摴蒱

正赤如丹

绛皓驳色

而皆若偻

比喻、拟人手法

三多:多石;多平方;多松

三少: 少土;少圜;少杂树

三无:无瀑水;无鸟兽音迹;无树

1.突出泰山苍劲峻峭的面貌

2.泰山之冬的静美

自然景观

交待泰山位置

记述登山过程

描绘日出美景

返记人文景观

补写自然景观

“死是一件不必急于求成的事”

史铁生(1951年—2010年),北京人。1969年,18岁的他赴延安插队,1972年,生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来,双腿瘫痪后回到北京,时年21岁。1974年始他在做了7年临时工之后,因病情加重回家疗养,后转向写作。1979年开始发表文学作品。

著有中短篇小说集《我的遥远的清平湾》《礼拜日》《命若琴弦》《往事》等,散文随笔集《自言自语》《病隙随笔》等,长篇小说《务虚笔记》等。

第一部分(1—7段):“我”与地坛

第二部分(8—17段):“我”与母亲

1-4:“我”与地坛的结缘

5-7:“我”在地坛获得的人生感悟

8:过渡段

9-10:母亲为“我”承担苦难

11-16:“我”的创作与对母亲的回忆

17:结尾段,结束回忆

……一座废弃的

古园,……园子荒芜

冷落得如同一片野地,

很少被人记起。

两条腿残废后的最

初几年,我找不到工作,

找不到去路,忽然间几

乎什么都找不到了。

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

地坛

“我”

段落 景物 特点

3

5

7

剥蚀了的琉璃、淡褪了的朱红、坍圮了的高墙、散落的雕栏玉砌、苍幽的古柏、茂盛的野草藤蔓、发出沉静光芒的夕阳

古旧沧桑、破败荒芜、冷落沉寂

蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水

草木竞相生长的响动

宁静、生机勃勃

落日余晖、雨燕高歌、苍黑的古柏、孩子的脚印、青草泥土的气味、秋风里的落叶

未改本色、

洋溢着生命的律动

荒芜但不衰败

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。

地坛

母亲

古老苍凉,沉静超然,包容一切,生机勃勃

宽容,沉静,无私,坚忍

(1)二者都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

(2)地坛是史铁生获得生命感悟的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是史铁生的地坛,也是史铁生和母亲的地坛。地坛与母亲已经融为一体。

地坛

荒芜但不衰败

生命感悟

看透了生死

母亲

坚忍、毫不张扬

生存启发

理解了生命

走出困境

重塑家园

“换得一个三分之一的零头”

故 都 的 秋

(北平)点明描写的地点,便于抒情。

饱含着作者对北平深深的眷恋之情,也暗含着一种文化底蕴。/暗含人文和自然景观的融合

北国之秋:清、静、悲凉

南国之秋:慢、润、淡

作者运用对比的手法来表现对故都之秋的依恋之情。

清 静 悲凉

秋院

秋槐

秋蝉 ——————

秋雨 秋雨

闲人

秋果 —————— ——————

很高很高的碧绿的天色

青天下驯鸽的飞声

破屋,破壁,牵牛花

的蓝朵

气味也没有,

丝纹细腻清闲

声音也没有

潜意识下并且还觉

得有点儿落寞

衰弱的残声

凉(触觉)

咬、立、答(行动)

息列索落

(听觉)

缓慢悠闲的声调

(声调)

灰沉沉的天空

(视觉)

悲叹(神态)

淡绿微黄的颜色

秋院的清晨(视觉、听觉)

秋槐的落蕊(触觉)

秋蝉的残声(听觉)

秋雨的奇味(嗅觉)

秋果的奇景(视觉)

视、听、触、嗅。

使景物更加形象生动。

文章选择了五种秋景,紧扣“清、静、悲凉”来表现北国的秋味,体现了形散而神不散的特点。将所受之苦闷、落寞、悲凉的心情蕴藏在了精心挑选的景物的描写中。

“物皆著我之色彩”

“惟江上之清风,与山间之明月”

Q:如果可以找一名古人去旅行,你会选择和谁一起?

A.李白

B.杜甫

C.苏轼

余光中说过,如果要找一名古人去旅行,不要找李白,他太狂傲,不负责任;也不要找杜甫,他一生太苦,会很丧;要找就找苏东坡,他是一个能让一切变得有趣的人。

《自题金山画像》

心似已灰之木,

身如不系之舟。

问汝平生功业,

黄州惠州儋州。

苏东坡的一生起起落落,21岁出仕,22岁丧母,30岁丧妻,31岁丧父,42岁逢冤,49岁丧子,50岁又被召回京师,60岁又被贬谪,终于在66岁,他走到了生命的尽头。

赋:是我国古代一种文体,兼具诗歌和散文的特点。始于战国,盛行于汉,唐宋衰微,元、明、清趋于消亡。

四六为主追求骈偶(对称句) 。

语音要求声律谐协(和谐协调)。

文辞讲究藻饰用典。

内容侧重写景抒情。

杜 牧《阿房宫赋》

曹 植《洛 神 赋》

欧阳修《秋 声 赋》

左 思《三都赋》

司马相如《子虚赋》

文体特点:

1.壬戌( ) 10.酾酒( )

2.桂棹( ) 11.横槊( )

3.余音袅袅( ) 12.渔樵( )

4.幽壑( ) 13.扁舟( )

5.嫠妇( ) 14.匏樽( )

6.愀然( ) 15.蜉蝣( )

7.山川相缪( ) 16.无尽藏( )

8.舳舻千里( ) 17.狼籍( )

9.旌旗( ) 18.枕藉( )

rénxū

shī

zhào

shuò

niǎo

qiáo

hè

piān

lí

páo

qiǎo

fú yóu

liáo

zàng

zhú lú

jí

jīng

jiè

段1明确:描绘月夜游赤壁时的优美风光和舒畅心情。

晦:农历每月末尾。

朔:农历每月初一。

望:农历每月十五。

既望:“望”后的一天,农历每月十六。

段2明确:由作者“扣舷而歌”引出客人悲凉的萧声。

Q:文章第二段作者的感情从乐到悲,悲从何来?

(1)面对浩渺而宁静的湖面想起了“美人”

(2)来自客人幽怨悲凉催人泪下的洞箫声 。

其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

夸张,想象,比喻,化抽象为具体,把洞箫悲咽低徊的哀音表现得十分形象、真切。

段3明确:写客人解释箫声悲凉的原因,感叹人生的无常、渺小、短暂。

段4明确:写作者阐述“变”与“不变”的道理,表达乐观豁达的人生态度。

段5明确:写客人转悲为喜,主客开怀畅饮。

水 月 人

变

不变

逝者如斯

盈虚如彼

生老病死

未尝往也

卒莫消长

代代相承

文章

线索

感情线索:乐-悲-乐

时间线索:月初出——东方既白

叙事线索:夜游—听曲—主问客答—主辩—客喜

(1)举酒属客

(通“嘱”,劝人饮酒)

(2)浩浩乎如冯虚御风

(通“凭”,乘)

(3)山川相缪

(通“缭”,盘绕)

(4)杯盘狼籍

(通“藉”,凌乱)

一、通假字

1、歌窈窕之章

扣舷而歌之

2、舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇

二、词类活用

歌,名作动 唱

动词使动,舞,使……起舞;

泣,使……哭泣

3、正襟危坐

4、月明星稀,乌鹊南飞

正,形容词使动 使……整齐

南,名作状 向南

5、西望夏口,东望武昌

6、顺流而东也

西、东:名作状,向西、向东

东:名作动,向东进军、东下

7、况吾与子渔樵于江渚之上

8、侣鱼虾而友麋鹿

渔樵,名作动,打鱼砍柴

侣、友:意动用法

以……为伴、以……为友

7、况吾与子渔樵于江渚之上

8、侣鱼虾而友麋鹿

渔樵,名作动,打鱼砍柴

侣、友:意动用法

以……为伴、以……为友

三、古今异义

(1)徘徊于斗牛之间

古义:斗宿和牛宿,都是星宿名

今义:一种游戏方式

(2)白露横江

古义:白茫茫的水汽

今义:二十四节气之一

(3)凌万顷之茫然

古义:旷远的样子

今义:完全不知道的样子

(4)望美人兮天一方

古义:指他内心所思慕的人,常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。

今义:美貌的女子。

耳得之而为声

惟江上之清风

不知东方之既白

扣舷而歌之

苏子与客泛舟游于赤壁之下

月出于东山之上

此非孟德之困于周郎者乎

其声呜呜然

何为其然也

(代词,它)

(结构助词,的)

(助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译)

(音节助词,无实义)

(介词,在)

(介词,从)

(介词,表被动)

(词尾,表示状态,……的样子)

(指示代词,这样)

之

于

然

四、一词多义

浩浩乎如冯虚御风

此非孟德之困于周郎者乎

相与枕藉乎舟中

而不知其所止

羽化而登仙

扣舷而歌之

侣鱼虾而友麋鹿

(助词,形容词后,……的样子)

(语气词,相当于“吗”)

(介词,相当于“于”)

(连词,表转折,却)

(连词,表承接)

(连词,表修饰)

(连词,表并列)

乎

而

举酒属客

属予作文以记之

有良田美池桑竹之属

名属教坊第一部

飘飘乎如遗世独立

纵一苇之所如

孰视之,自以为不如

如武王之意

王如知此,则无望民之多于邻国也

(动词,隶属)

(同嘱,嘱托)

(动词,类)

属

如

(动词,劝请)

(动词,像)

(动词,往)

(动词,比得上)

(动词,遵从,按照)

(连词,假如,如果)

1.而今安在哉

2.泛舟游于赤壁之下。

3.此非孟德之困于周郎者乎

4.月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

5.凌万顷之茫然。

6.渺渺兮予怀。

7.而又何羡乎?

8.何为其然也?

9.况吾与子渔樵于江渚之上。

10.客有吹洞箫者。

(宾语前置)

(状语后置)

(状语后置、被动句)

(状语后置)

(定语后置)

(主谓倒装)

(宾语前置)

(宾语前置)

(状语后置)

(定语后置)

《赤壁赋》写了作者夜游赤壁赋的经历和感受。通过主客问答的形式,写了饮酒放歌的欢乐和人生短暂无常的感叹,书法作者对宇宙人生独特的感受,从而表现作者豁达的胸襟和洒脱豪迈的风度。

“苍山负雪,明烛天南”

孟子

孔子登东山而小鲁,

登泰山而小天下。

杜甫

会当凌绝顶,

一览众山小。

李斯

泰山不让微尘,故能成其大;

河海不择细流,故能成其深。

司马迁

人固有一死,或重如泰山,或轻于鸿毛。

记

古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

①碑记:古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。

②游记:一种描写旅行见闻的散文体裁。

③杂记:古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散 文体裁。

与方苞、刘大櫆并称为“桐城三祖”

因书斋名惜抱轩而被人称为“惜抱先生”

桐城派

乾隆三十九年(1774),姚鼐以养亲为名,告归田里。道经泰安,与挚友,泰安知府朱孝纯于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天,即除夕五更时分至日观峰的日观亭观赏日出,写下了这篇游记。

写作背景

山南水北为阳,山北水南为阴

泰山的地理形势:

面

汶水和济水的分流

线

点

古长城

日观峰

为下文叙述登山路线和观日出做铺垫

(1)年号纪年

汉武帝刘彻开始用年号纪年,即位那年称建元元年(公元前140年),顺次为建元二年、建元三年等,更换年号就重新纪元。如乾隆三十九年、贞观十三年。

(2)干支纪年

如壬戌之秋、丙辰中秋

十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

(3)年号干支兼用法

纪年时皇帝年号置前,干支列后。

《核舟记》“天启壬戌秋日”,“天启”是明熹宗朱由校年号,“壬戌”是干支纪年

南麓登山

循中谷

复循西谷

遂至其巅

越中岭

泰安

乘、历、穿、越

京师

登山时间:乾隆三十九年十二月

地点:京师——泰安

登山路线:

由南麓—入中谷—越中岭—循西谷—至山巅

Q:作者描写这两幅图景时运用了哪些手法?

“负”:以动写静,显出雪的厚度,又以拟人手法,使雪山奕奕传神。

“烛”:显出雪光的亮度,写出日光和雪光相映的奇景。

“居雾”:以静写动,写出雾的轻,呈停聚不动的状态。

“若带”:以小喻大,写出云雾的具体形状,烘托出泰山的高峻雄伟。

苍山负雪,明烛天南

望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然

上→下

远→近

高峻

雄浑

壮阔

夜间时辰 五更 五鼓 五夜 现代时间

黄昏 一更 一鼓 甲夜 19:00 - 21:00

人定 二更 二鼓 乙夜 21:00 - 23:00

夜半 三更 三鼓 丙夜 23:00 - 1:00

鸡鸣 四更 四鼓 丁夜 1:00 - 3:00

平旦 五更 五鼓 戊夜 3:00 - 5:00

山顶观日出

日出前

日出时

日出后

时间顺序:

待日出——稍见——须臾——日上——回视

白若摴蒱

正赤如丹

绛皓驳色

而皆若偻

比喻、拟人手法

三多:多石;多平方;多松

三少: 少土;少圜;少杂树

三无:无瀑水;无鸟兽音迹;无树

1.突出泰山苍劲峻峭的面貌

2.泰山之冬的静美

自然景观

交待泰山位置

记述登山过程

描绘日出美景

返记人文景观

补写自然景观

“死是一件不必急于求成的事”

史铁生(1951年—2010年),北京人。1969年,18岁的他赴延安插队,1972年,生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来,双腿瘫痪后回到北京,时年21岁。1974年始他在做了7年临时工之后,因病情加重回家疗养,后转向写作。1979年开始发表文学作品。

著有中短篇小说集《我的遥远的清平湾》《礼拜日》《命若琴弦》《往事》等,散文随笔集《自言自语》《病隙随笔》等,长篇小说《务虚笔记》等。

第一部分(1—7段):“我”与地坛

第二部分(8—17段):“我”与母亲

1-4:“我”与地坛的结缘

5-7:“我”在地坛获得的人生感悟

8:过渡段

9-10:母亲为“我”承担苦难

11-16:“我”的创作与对母亲的回忆

17:结尾段,结束回忆

……一座废弃的

古园,……园子荒芜

冷落得如同一片野地,

很少被人记起。

两条腿残废后的最

初几年,我找不到工作,

找不到去路,忽然间几

乎什么都找不到了。

被人遗弃的古园

被社会遗弃的人

同病相怜

荒芜冷落

失魂落魄

地坛

“我”

段落 景物 特点

3

5

7

剥蚀了的琉璃、淡褪了的朱红、坍圮了的高墙、散落的雕栏玉砌、苍幽的古柏、茂盛的野草藤蔓、发出沉静光芒的夕阳

古旧沧桑、破败荒芜、冷落沉寂

蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水

草木竞相生长的响动

宁静、生机勃勃

落日余晖、雨燕高歌、苍黑的古柏、孩子的脚印、青草泥土的气味、秋风里的落叶

未改本色、

洋溢着生命的律动

荒芜但不衰败

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。

地坛

母亲

古老苍凉,沉静超然,包容一切,生机勃勃

宽容,沉静,无私,坚忍

(1)二者都是作者由自伤走向自强的精神源泉。

(2)地坛是史铁生获得生命感悟的地方,也是他感受母爱最深的地方,地坛是史铁生的地坛,也是史铁生和母亲的地坛。地坛与母亲已经融为一体。

地坛

荒芜但不衰败

生命感悟

看透了生死

母亲

坚忍、毫不张扬

生存启发

理解了生命

走出困境

重塑家园

“换得一个三分之一的零头”

故 都 的 秋

(北平)点明描写的地点,便于抒情。

饱含着作者对北平深深的眷恋之情,也暗含着一种文化底蕴。/暗含人文和自然景观的融合

北国之秋:清、静、悲凉

南国之秋:慢、润、淡

作者运用对比的手法来表现对故都之秋的依恋之情。

清 静 悲凉

秋院

秋槐

秋蝉 ——————

秋雨 秋雨

闲人

秋果 —————— ——————

很高很高的碧绿的天色

青天下驯鸽的飞声

破屋,破壁,牵牛花

的蓝朵

气味也没有,

丝纹细腻清闲

声音也没有

潜意识下并且还觉

得有点儿落寞

衰弱的残声

凉(触觉)

咬、立、答(行动)

息列索落

(听觉)

缓慢悠闲的声调

(声调)

灰沉沉的天空

(视觉)

悲叹(神态)

淡绿微黄的颜色

秋院的清晨(视觉、听觉)

秋槐的落蕊(触觉)

秋蝉的残声(听觉)

秋雨的奇味(嗅觉)

秋果的奇景(视觉)

视、听、触、嗅。

使景物更加形象生动。

文章选择了五种秋景,紧扣“清、静、悲凉”来表现北国的秋味,体现了形散而神不散的特点。将所受之苦闷、落寞、悲凉的心情蕴藏在了精心挑选的景物的描写中。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读