送东阳马生序教学设计——王继荣 周杰 苑秀丽

文档属性

| 名称 | 送东阳马生序教学设计——王继荣 周杰 苑秀丽 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 62.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-04-20 21:08:43 | ||

图片预览

文档简介

《送东阳马生序》教学设计

设计一:指导合作式

【思路综述】

本设计适用于基础较差的班级或学生。教学目标具体设计为:自主疏通词句,理解文章内容和主旨,掌握重点词语的含义和用法;了解文章对比说理的方法及其好处;联系自身经历,体会并思考正确的苦乐观。教学中主要运用合作策略和问题策略,教师在关键处点拨、讲述,学生通过讨论、归纳等方法自主学习知识,合作解决疑难。两课时完成。

【教学简说】

一、导读求解

教师联系书序解释赠序。学生根据题目及注释①推测文章内容和写作意图,引起阅读期待。

二、自读疏解

1.教师范读,学生自读,个别朗读,学生默读。

2.初步感知文章。学生复述或概说主要内容,并试说作者的写作意图。(学生回答可能不够准确,教师可指出,但不必作结论)

3.学生结合注释和工具书自行疏通文句,并标示出不理解的词语、句子等。(教师巡回指导)

三、研读理解

1.由组长主持,各学习小组讨论解决大家提出的疑难问题,(教师巡视并个别辅导)小组不能解决的问题,向全班报告,进而展开集体性讨论。个别重点难点由教师讲解。

2.同桌译说课文,找出并改正自己没有意识到的错误。(教师深入指导)教师指名译课文,师生共同予以订正。

3.教师口译,学生感知译文。

4.学生再读再思课文,并自选角度(内容或形式),用“我从 中(可引文,也可概括)看出 ??? ”的句式说一句理解性的话。

四、练读深解

1.深入探讨主旨。宋濂幼年时求学的条件那样艰苦,他却不以为苦,反觉得“以中有足乐者”,关键在于什么?态度往往影响着人们对事物的感受,你在学习、生活中有过类似的经历和体会吗?你认为,应该怎样看待在学习或其他活动中的“苦”呢?

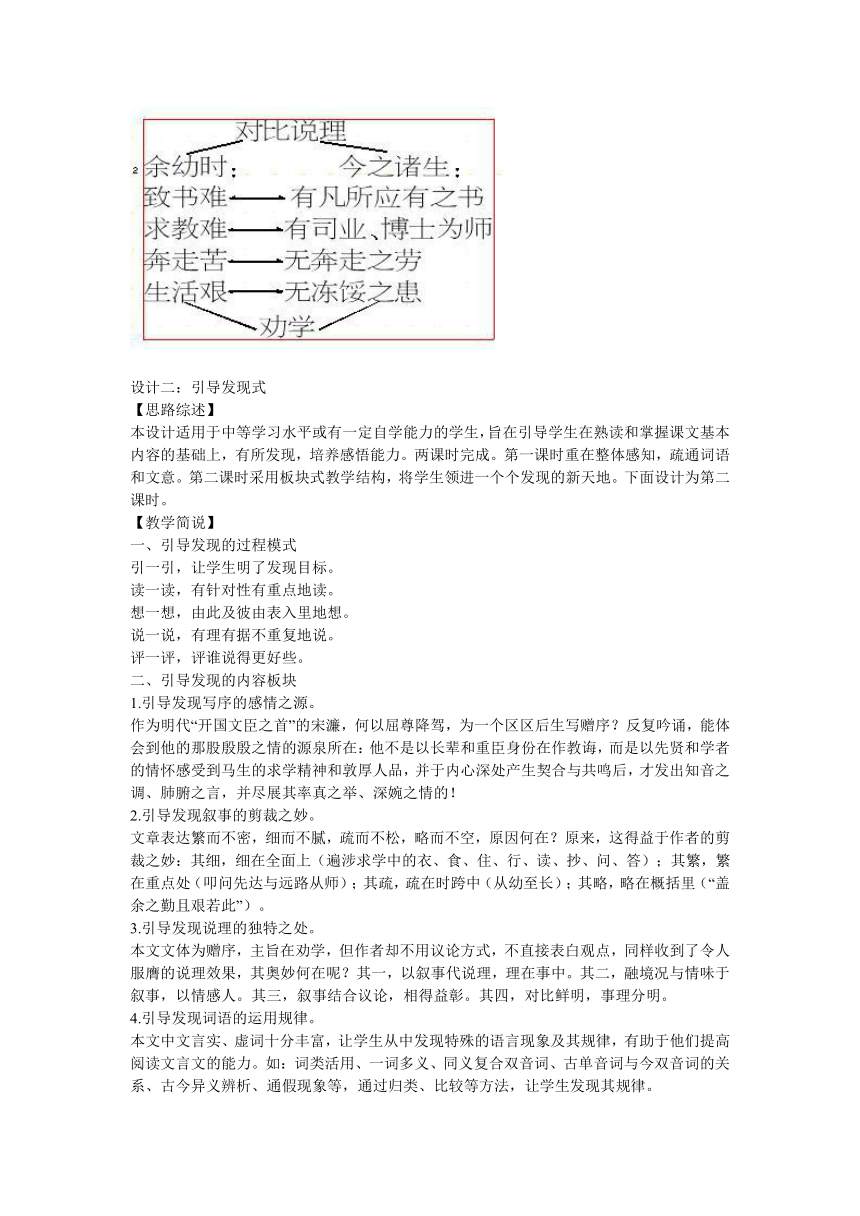

2.体会说理方法。文中的对比体现在哪些地方?它有什么作用?

3.词语归类积累。

①同义复词。比较“假借”、“叩问”、“欣悦”、“慕艳”等词的构成,引导学生发现同义复词的结构特点,并归纳出该类词的解词方法。

②体味“加冠”、“圣贤”、“执经”、“先达”、“门人”等词的文化内涵。

③归纳实词“舍”、“被”、“假”在文中的用法。

4.诵读。背诵自己喜欢的语句并做摘录卡片。

【板书设计】

?

?

设计二:引导发现式

【思路综述】

本设计适用于中等学习水平或有一定自学能力的学生,旨在引导学生在熟读和掌握课文基本内容的基础上,有所发现,培养感悟能力。两课时完成。第一课时重在整体感知,疏通词语和文意。第二课时采用板块式教学结构,将学生领进一个个发现的新天地。下面设计为第二课时。

【教学简说】

一、引导发现的过程模式

引一引,让学生明了发现目标。

读一读,有针对性有重点地读。

想一想,由此及彼由表入里地想。

说一说,有理有据不重复地说。

评一评,评谁说得更好些。

二、引导发现的内容板块

1.引导发现写序的感情之源。

作为明代“开国文臣之首”的宋濂,何以屈尊降驾,为一个区区后生写赠序?反复吟诵,能体会到他的那股殷殷之情的源泉所在:他不是以长辈和重臣身份在作教诲,而是以先贤和学者的情怀感受到马生的求学精神和敦厚人品,并于内心深处产生契合与共鸣后,才发出知音之调、肺腑之言,并尽展其率真之举、深婉之情的!

2.引导发现叙事的剪裁之妙。

文章表达繁而不密,细而不腻,疏而不松,略而不空,原因何在?原来,这得益于作者的剪裁之妙:其细,细在全面上(遍涉求学中的衣、食、住、行、读、抄、问、答);其繁,繁在重点处(叩问先达与远路从师);其疏,疏在时跨中(从幼至长);其略,略在概括里(“盖余之勤且艰若此”)。

3.引导发现说理的独特之处。

本文文体为赠序,主旨在劝学,但作者却不用议论方式,不直接表白观点,同样收到了令人服膺的说理效果,其奥妙何在呢?其一,以叙事代说理,理在事中。其二,融境况与情味于叙事,以情感人。其三,叙事结合议论,相得益彰。其四,对比鲜明,事理分明。

4.引导发现词语的运用规律。

本文中文言实、虚词十分丰富,让学生从中发现特殊的语言现象及其规律,有助于他们提高阅读文言文的能力。如:词类活用、一词多义、同义复合双音词、古单音词与今双音词的关系、古今异义辨析、通假现象等,通过归类、比较等方法,让学生发现其规律。

5.引导发现迄今仍用的雅词

如单音词:贽(见面礼)、谒(拜见)、俟(等待)、卒(终于)等;双音词:先达、辞色、冻馁、七咄等;四字词语:德隆望尊、援疑质理、负箧曳屣、朱缨宝饰、深山巨谷等,都值得积累于学生的语言仓库中。

【板书设计】

?

?

?

设计三:辅导探究式

【思路综述】

本设计适用于学有余力的学生。旨在引导学生在较快地掌握了课文基本内容的基础上,进行带有一定探究性的学习,以发展学生的思考力和探究力。探究的专题由教师从课文中提炼出来,并于第一节课末布置给学生,以便他们利用两节课间隙搜集资料。

【教学简说】

第一课时:课文解读 (略)

第二课时:辅导探究

探究一:词义规律探究。

探究方法:批注笔记法

探究步骤:

1.文旁批注:学生勾画出有特殊语义的词语并在文旁注释、编号。

2.归类整理:筛选同一类型的词语,将例句整理到笔记本上。

3.扩展汇集:到学过的课文中搜索相同用法的例子。

4.探究规律:先独立思考,再交流切磋。

5.教师辅导、检查、总结:

(1)古今词义变化情况有五种:①词义扩大;②词义缩小;③词义转移;④感彩变化;⑤称谓变化。学习本课可探究:至、县官、游、嗜、余、臭等词义的古今变化并归类。

(2)文言文中常常有同义词连用的情况,如本文的“假借”都是借的意思;“叩问”都有问的意思。

(3)名词作状词的情况。如:“手自笔录”中的“笔”解释为“用笔”。

(4)结合注释理解“支”、“被”两个通假字的含义,并归纳积累以前所学的通假字字义。

探究二:苦乐关系探究。

探究方法:情境体验法

探究步骤:

1.角色换位:设身处地揣摩体会作者苦学时有哪些乐趣?为什么会产生这些乐趣?

2.调动体验:联系自己的切身经历去感受学习和生活中的苦乐情感。

3.深入思考:乐的产生之由及苦与乐的辩证关系。

4.交流看法。

预期结论

(1)学乐之由:①知识角度——增长了知识、见识;②理智角度——认识了读书的意义;③情感角度——获得了精神愉悦;④意志角度——磨炼了自己的意志。

(2)苦乐关系:①苦中有乐;②身苦心乐;③先苦后乐;④小苦大乐;⑤以苦为乐;⑥乐中隐苦;⑦小乐大苦;⑧先乐后苦;

探究三:古代学堂探究。

探究方法:研究报告法

探究步骤:

1.交流资料。

2.个人整理。

3.形成报告(口头或书面)。

材料简示:

(1)西周以前,学在官府,学校统一由官办为官学。春秋战国时期诸子百家蜂起,开始出现私人讲学,私学兴盛起来;秦统一后曾被禁止,至汉又恢复;新中国成立后,统为公办;改革开放后,私人办学又兴起。鲁迅求学的“三味书屋”是近代私塾之一。

(2)太学:始于西周,汉以后是统治阶级传授儒家经典,培养统治人才的场所,是我国古代设立在京城的最高学府,明代称国子监。太学学生叫“诸生”或“生员”。

【板书设计】

?

?

?

名师评说

文言文教学怎样设计和实施?我们认为还是要首先立足于学生的需要与可能。对于较差的群体,必须抓好字词句等基本知识的掌握,并使之读懂;对于一般水平的学生,则要引导他们在自主疏通文意的基础上,对内容、情感和语言形式作进一步发现和体验;对于学有余力或研有能力的学生,则要为之提供必要的辅助条件并挖掘教材中可资探究的教学资源作为专题,帮助他们作研究性学习。于是就有了上述指导合作式、引导发现式和辅导探究式三种教学设计,为不同程度班级或不同层面学生进行教学设计的参考。三种设计都力求体现自主、合作、探究式学习的基本要求,力求凸显文言文的语言资源和文化资源方面的教育价值。

???

设计一:指导合作式

【思路综述】

本设计适用于基础较差的班级或学生。教学目标具体设计为:自主疏通词句,理解文章内容和主旨,掌握重点词语的含义和用法;了解文章对比说理的方法及其好处;联系自身经历,体会并思考正确的苦乐观。教学中主要运用合作策略和问题策略,教师在关键处点拨、讲述,学生通过讨论、归纳等方法自主学习知识,合作解决疑难。两课时完成。

【教学简说】

一、导读求解

教师联系书序解释赠序。学生根据题目及注释①推测文章内容和写作意图,引起阅读期待。

二、自读疏解

1.教师范读,学生自读,个别朗读,学生默读。

2.初步感知文章。学生复述或概说主要内容,并试说作者的写作意图。(学生回答可能不够准确,教师可指出,但不必作结论)

3.学生结合注释和工具书自行疏通文句,并标示出不理解的词语、句子等。(教师巡回指导)

三、研读理解

1.由组长主持,各学习小组讨论解决大家提出的疑难问题,(教师巡视并个别辅导)小组不能解决的问题,向全班报告,进而展开集体性讨论。个别重点难点由教师讲解。

2.同桌译说课文,找出并改正自己没有意识到的错误。(教师深入指导)教师指名译课文,师生共同予以订正。

3.教师口译,学生感知译文。

4.学生再读再思课文,并自选角度(内容或形式),用“我从 中(可引文,也可概括)看出 ??? ”的句式说一句理解性的话。

四、练读深解

1.深入探讨主旨。宋濂幼年时求学的条件那样艰苦,他却不以为苦,反觉得“以中有足乐者”,关键在于什么?态度往往影响着人们对事物的感受,你在学习、生活中有过类似的经历和体会吗?你认为,应该怎样看待在学习或其他活动中的“苦”呢?

2.体会说理方法。文中的对比体现在哪些地方?它有什么作用?

3.词语归类积累。

①同义复词。比较“假借”、“叩问”、“欣悦”、“慕艳”等词的构成,引导学生发现同义复词的结构特点,并归纳出该类词的解词方法。

②体味“加冠”、“圣贤”、“执经”、“先达”、“门人”等词的文化内涵。

③归纳实词“舍”、“被”、“假”在文中的用法。

4.诵读。背诵自己喜欢的语句并做摘录卡片。

【板书设计】

?

?

设计二:引导发现式

【思路综述】

本设计适用于中等学习水平或有一定自学能力的学生,旨在引导学生在熟读和掌握课文基本内容的基础上,有所发现,培养感悟能力。两课时完成。第一课时重在整体感知,疏通词语和文意。第二课时采用板块式教学结构,将学生领进一个个发现的新天地。下面设计为第二课时。

【教学简说】

一、引导发现的过程模式

引一引,让学生明了发现目标。

读一读,有针对性有重点地读。

想一想,由此及彼由表入里地想。

说一说,有理有据不重复地说。

评一评,评谁说得更好些。

二、引导发现的内容板块

1.引导发现写序的感情之源。

作为明代“开国文臣之首”的宋濂,何以屈尊降驾,为一个区区后生写赠序?反复吟诵,能体会到他的那股殷殷之情的源泉所在:他不是以长辈和重臣身份在作教诲,而是以先贤和学者的情怀感受到马生的求学精神和敦厚人品,并于内心深处产生契合与共鸣后,才发出知音之调、肺腑之言,并尽展其率真之举、深婉之情的!

2.引导发现叙事的剪裁之妙。

文章表达繁而不密,细而不腻,疏而不松,略而不空,原因何在?原来,这得益于作者的剪裁之妙:其细,细在全面上(遍涉求学中的衣、食、住、行、读、抄、问、答);其繁,繁在重点处(叩问先达与远路从师);其疏,疏在时跨中(从幼至长);其略,略在概括里(“盖余之勤且艰若此”)。

3.引导发现说理的独特之处。

本文文体为赠序,主旨在劝学,但作者却不用议论方式,不直接表白观点,同样收到了令人服膺的说理效果,其奥妙何在呢?其一,以叙事代说理,理在事中。其二,融境况与情味于叙事,以情感人。其三,叙事结合议论,相得益彰。其四,对比鲜明,事理分明。

4.引导发现词语的运用规律。

本文中文言实、虚词十分丰富,让学生从中发现特殊的语言现象及其规律,有助于他们提高阅读文言文的能力。如:词类活用、一词多义、同义复合双音词、古单音词与今双音词的关系、古今异义辨析、通假现象等,通过归类、比较等方法,让学生发现其规律。

5.引导发现迄今仍用的雅词

如单音词:贽(见面礼)、谒(拜见)、俟(等待)、卒(终于)等;双音词:先达、辞色、冻馁、七咄等;四字词语:德隆望尊、援疑质理、负箧曳屣、朱缨宝饰、深山巨谷等,都值得积累于学生的语言仓库中。

【板书设计】

?

?

?

设计三:辅导探究式

【思路综述】

本设计适用于学有余力的学生。旨在引导学生在较快地掌握了课文基本内容的基础上,进行带有一定探究性的学习,以发展学生的思考力和探究力。探究的专题由教师从课文中提炼出来,并于第一节课末布置给学生,以便他们利用两节课间隙搜集资料。

【教学简说】

第一课时:课文解读 (略)

第二课时:辅导探究

探究一:词义规律探究。

探究方法:批注笔记法

探究步骤:

1.文旁批注:学生勾画出有特殊语义的词语并在文旁注释、编号。

2.归类整理:筛选同一类型的词语,将例句整理到笔记本上。

3.扩展汇集:到学过的课文中搜索相同用法的例子。

4.探究规律:先独立思考,再交流切磋。

5.教师辅导、检查、总结:

(1)古今词义变化情况有五种:①词义扩大;②词义缩小;③词义转移;④感彩变化;⑤称谓变化。学习本课可探究:至、县官、游、嗜、余、臭等词义的古今变化并归类。

(2)文言文中常常有同义词连用的情况,如本文的“假借”都是借的意思;“叩问”都有问的意思。

(3)名词作状词的情况。如:“手自笔录”中的“笔”解释为“用笔”。

(4)结合注释理解“支”、“被”两个通假字的含义,并归纳积累以前所学的通假字字义。

探究二:苦乐关系探究。

探究方法:情境体验法

探究步骤:

1.角色换位:设身处地揣摩体会作者苦学时有哪些乐趣?为什么会产生这些乐趣?

2.调动体验:联系自己的切身经历去感受学习和生活中的苦乐情感。

3.深入思考:乐的产生之由及苦与乐的辩证关系。

4.交流看法。

预期结论

(1)学乐之由:①知识角度——增长了知识、见识;②理智角度——认识了读书的意义;③情感角度——获得了精神愉悦;④意志角度——磨炼了自己的意志。

(2)苦乐关系:①苦中有乐;②身苦心乐;③先苦后乐;④小苦大乐;⑤以苦为乐;⑥乐中隐苦;⑦小乐大苦;⑧先乐后苦;

探究三:古代学堂探究。

探究方法:研究报告法

探究步骤:

1.交流资料。

2.个人整理。

3.形成报告(口头或书面)。

材料简示:

(1)西周以前,学在官府,学校统一由官办为官学。春秋战国时期诸子百家蜂起,开始出现私人讲学,私学兴盛起来;秦统一后曾被禁止,至汉又恢复;新中国成立后,统为公办;改革开放后,私人办学又兴起。鲁迅求学的“三味书屋”是近代私塾之一。

(2)太学:始于西周,汉以后是统治阶级传授儒家经典,培养统治人才的场所,是我国古代设立在京城的最高学府,明代称国子监。太学学生叫“诸生”或“生员”。

【板书设计】

?

?

?

名师评说

文言文教学怎样设计和实施?我们认为还是要首先立足于学生的需要与可能。对于较差的群体,必须抓好字词句等基本知识的掌握,并使之读懂;对于一般水平的学生,则要引导他们在自主疏通文意的基础上,对内容、情感和语言形式作进一步发现和体验;对于学有余力或研有能力的学生,则要为之提供必要的辅助条件并挖掘教材中可资探究的教学资源作为专题,帮助他们作研究性学习。于是就有了上述指导合作式、引导发现式和辅导探究式三种教学设计,为不同程度班级或不同层面学生进行教学设计的参考。三种设计都力求体现自主、合作、探究式学习的基本要求,力求凸显文言文的语言资源和文化资源方面的教育价值。

???

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》