第20课社会主义国家的发展与变化 课件(38张ppt)--2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第20课社会主义国家的发展与变化 课件(38张ppt)--2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 55.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-27 15:17:02 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

铁托

胡志明

金日成

第20课

社会主义国家的发展与变化

目 录

1

2

3

苏联的发展改革与解体

东欧的社会主义建设、改革和剧变

中国特色社会主义的发展

斯大林

1924

1917

1921

1953

列宁

1928

1964

1985

1991

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

战时共产主义

新经济政策

斯大林模式

二战后苏联的经济改革

赫鲁晓夫把苏联搞乱了,勃列日涅夫把苏联搞僵了,戈尔巴乔夫把苏联搞没了。

战后苏联

材料 在二战中苏联有2700万人被夺走了生命;物质损失估计达2.5万亿卢布,超过苏联1940年国民总收入的4.5倍; 1700多座城市毁于战火,许多工业中心被夷为废墟,工业总产值下降到战前水平的50%;农村劳动力从1940年的1690万人减少到1945年的650万人,播种面积减少25%,农业总产量下降到战前水平的60%。

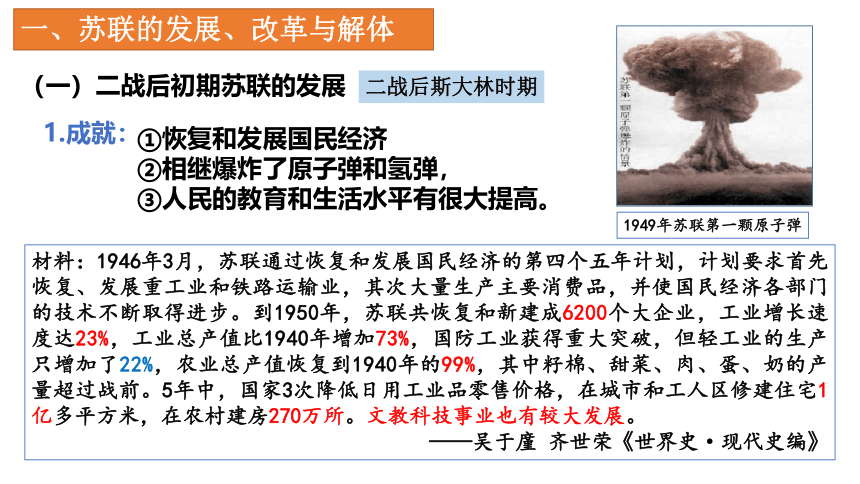

一、苏联的发展、改革与解体

(一)二战后初期苏联的发展

1.成就:

①恢复和发展国民经济

②相继爆炸了原子弹和氢弹,

③人民的教育和生活水平有很大提高。

材料:1946年3月,苏联通过恢复和发展国民经济的第四个五年计划,计划要求首先恢复、发展重工业和铁路运输业,其次大量生产主要消费品,并使国民经济各部门的技术不断取得进步。到1950年,苏联共恢复和新建成6200个大企业,工业增长速度达23%,工业总产值比1940年增加73%,国防工业获得重大突破,但轻工业的生产只增加了22%,农业总产值恢复到1940年的99%,其中籽棉、甜菜、肉、蛋、奶的产量超过战前。5年中,国家3次降低日用工业品零售价格,在城市和工人区修建住宅1亿多平方米,在农村建房270万所。文教科技事业也有较大发展。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

1949年苏联第一颗原子弹

二战后斯大林时期

“苏联模式”

全面干预和管理国民经济各部门,通过指令性计划集中进行资源配置,进行社会生产活动,把一切经济生活置于指令性计划之下。

在政治方面的特点,权利高度集中;忽视民主法制建设,各级领导实际上由上级指派,基本不受群众监督;权利越来越集中在少数人手里。

斯大林体制本是特殊国情下的产物,但由于苏联在社会主义发展史上的特殊地位和它的大国沙文主义观念,斯大林体制被神圣化为社会主义唯一的发展模式,更重要的不仅在苏联,在东欧、在中国,它的这种地位都被固化下来。苏联甚至将它看作是是否属于社会主义阵营的重要标志。

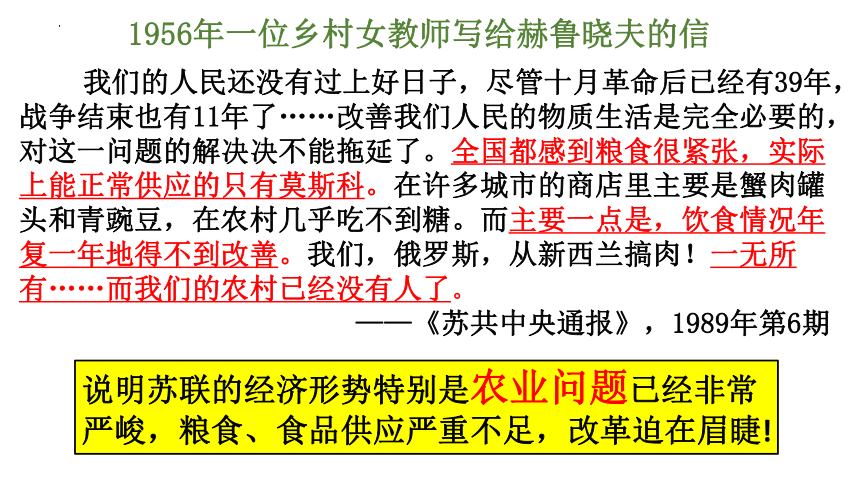

1956年一位乡村女教师写给赫鲁晓夫的信

我们的人民还没有过上好日子,尽管十月革命后已经有39年,战争结束也有11年了……改善我们人民的物质生活是完全必要的,对这一问题的解决决不能拖延了。全国都感到粮食很紧张,实际上能正常供应的只有莫斯科。在许多城市的商店里主要是蟹肉罐头和青豌豆,在农村几乎吃不到糖。而主要一点是,饮食情况年复一年地得不到改善。我们,俄罗斯,从新西兰搞肉!一无所有……而我们的农村已经没有人了。

——《苏共中央通报》,1989年第6期

说明苏联的经济形势特别是农业问题已经非常严峻,粮食、食品供应严重不足,改革迫在眉睫!

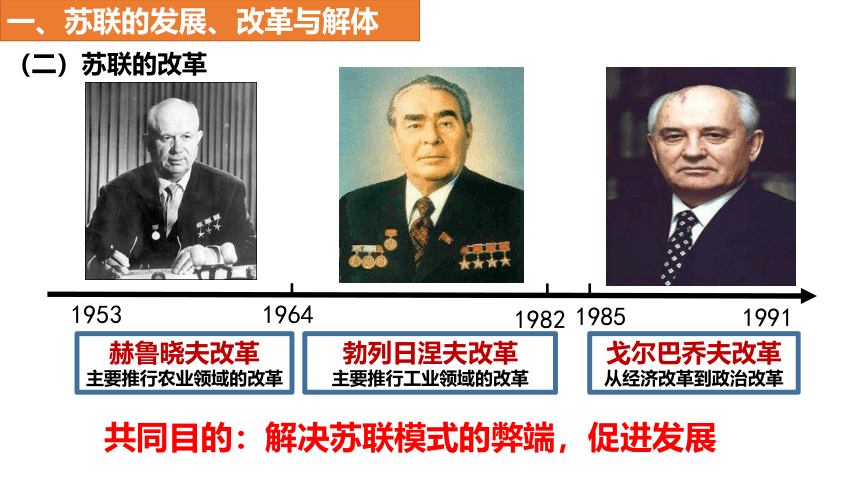

(二)苏联的改革

1953

1964

1985

1991

1982

赫鲁晓夫改革

主要推行农业领域的改革

勃列日涅夫改革

主要推行工业领域的改革

戈尔巴乔夫改革

从经济改革到政治改革

共同目的:解决苏联模式的弊端,促进发展

一、苏联的发展、改革与解体

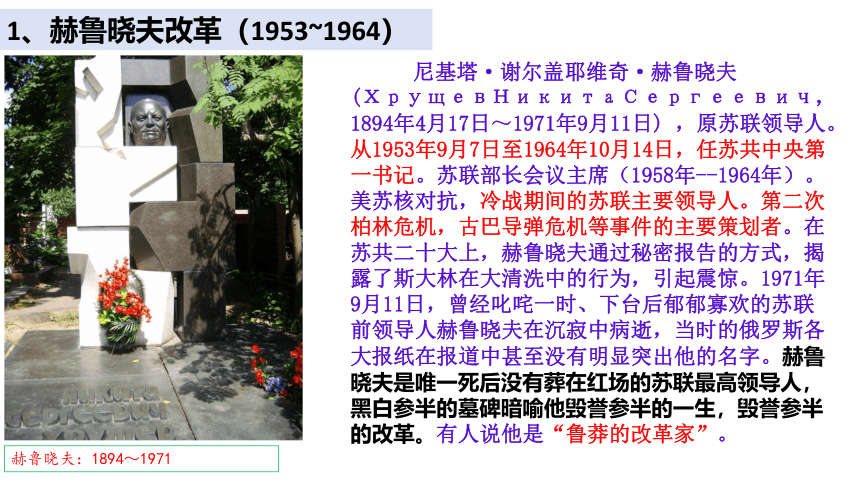

尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫(ХрущевНикитаСергеевич, 1894年4月17日~1971年9月11日) ,原苏联领导人。从1953年9月7日至1964年10月14日,任苏共中央第一书记。苏联部长会议主席(1958年--1964年)。美苏核对抗,冷战期间的苏联主要领导人。第二次柏林危机,古巴导弹危机等事件的主要策划者。在苏共二十大上,赫鲁晓夫通过秘密报告的方式,揭露了斯大林在大清洗中的行为,引起震惊。1971年9月11日,曾经叱咤一时、下台后郁郁寡欢的苏联前领导人赫鲁晓夫在沉寂中病逝,当时的俄罗斯各大报纸在报道中甚至没有明显突出他的名字。赫鲁晓夫是唯一死后没有葬在红场的苏联最高领导人,黑白参半的墓碑暗喻他毁誉参半的一生,毁誉参半的改革。有人说他是“鲁莽的改革家”。

1、赫鲁晓夫改革(1953~1964)

赫鲁晓夫:1894~1971

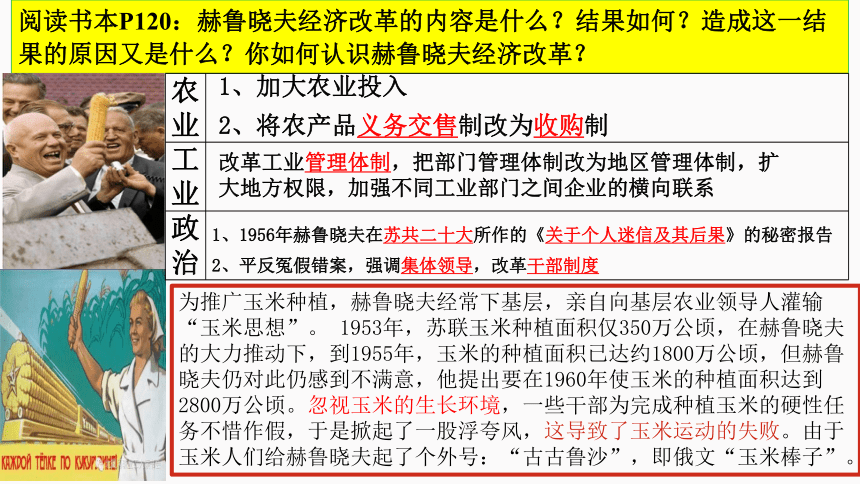

阅读书本P120:赫鲁晓夫经济改革的内容是什么?结果如何?造成这一结果的原因又是什么?你如何认识赫鲁晓夫经济改革?

农业

工业

政治

为推广玉米种植,赫鲁晓夫经常下基层,亲自向基层农业领导人灌输“玉米思想”。 1953年,苏联玉米种植面积仅350万公顷,在赫鲁晓夫的大力推动下,到1955年,玉米的种植面积已达约1800万公顷,但赫鲁晓夫仍对此仍感到不满意,他提出要在1960年使玉米的种植面积达到2800万公顷。忽视玉米的生长环境,一些干部为完成种植玉米的硬性任务不惜作假,于是掀起了一股浮夸风,这导致了玉米运动的失败。由于玉米人们给赫鲁晓夫起了个外号:“古古鲁沙”,即俄文“玉米棒子”。

1、加大农业投入

2、将农产品义务交售制改为收购制

改革工业管理体制,把部门管理体制改为地区管理体制,扩大地方权限,加强不同工业部门之间企业的横向联系

1、1956年赫鲁晓夫在苏共二十大所作的《关于个人迷信及其后果》的秘密报告

2、平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

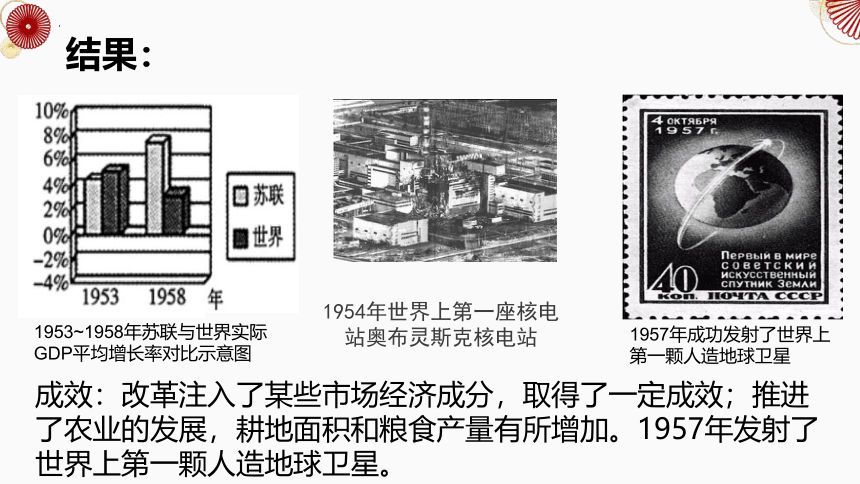

1953~1958年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

1957年成功发射了世界上第一颗人造地球卫星

1954年世界上第一座核电站奥布灵斯克核电站

结果:

成效:改革注入了某些市场经济成分,取得了一定成效;推进了农业的发展,耕地面积和粮食产量有所增加。1957年发射了世界上第一颗人造地球卫星。

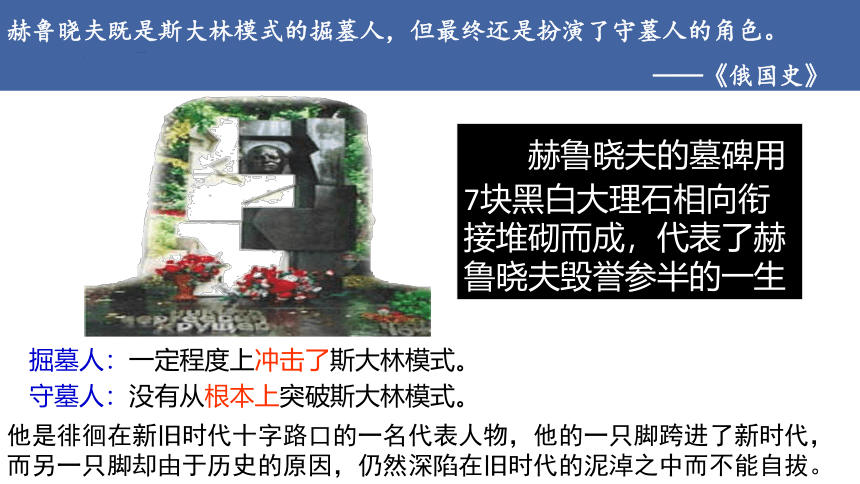

赫鲁晓夫的墓碑用7块黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫鲁晓夫毁誉参半的一生

掘墓人:一定程度上冲击了斯大林模式。

守墓人:没有从根本上突破斯大林模式。

他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚却由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔。

赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。

——《俄国史》

这场由赫鲁晓夫掀起的被西方称为“非斯大林化”的运动,不是实事求是地全面评价斯大林的功过,而是全盘否定和丑化斯大林。毛泽东说,” 苏联过去把斯大林捧得一万丈高的人, 现在一下子把他贬到地下九千丈”,“有些人认为斯大林完全错了,这是严重的误解。斯大林是一个伟大的马克思列宁主义者,但是也是一个犯了几个严重错误而不自觉其为错误的马克思列宁主义者。”

材料:尽管他不断想出一些新点子,想改变苏联的旧貌,但他始终没有脱离行政手段为主的经济工作领导方法,用旧机制去推行新措施的典型做法,他更没有从根本上触动中央权力过度集中的政治体制。

——黄苇町·《赫鲁晓夫改革的盲目性》

头几年的谷物产量增加了,但接着又保持不变……1963年出现了一个转折点:苏联停止将粮食和谷物输出到东欧附属国家。相反地,苏联买进外国的谷物,用了372吨黄金来付账——超过该国黄金储备的1/3。这使苏联颜面尽失。

——《舌尖上的历史》

1963年全国性大报共刊登了他的120幅照片,1964年头9个月竟至140幅。相形之下,当年斯大林巨照载之极端也不过一年只有10—15次。

赫鲁晓夫改革失败原因:

1、未从根本上触动苏联模式

2、改革缺乏正确的理论指导;

3、改革没有结合本国国情,缺乏实事求是的精神。

认识:改革并不彻底,没有突破计划经济体制,国民经济比例仍严重失调。改革虽打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的公国做出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

赫鲁晓夫在从事国际活动时,常常随意发挥,口不择言,鲁莽行事,给世界落下许多笑柄。其中最有名的一件事情:赫鲁晓夫亲自率领苏联代表团出席1960年联合国大会,有一天他在辩论中情绪失控,竟不顾礼仪和规矩,从脚上脱下皮鞋猛敲桌子,并同西班牙代表吵得几乎动起手来,导致警卫人员出来干预。这件事充分显露了赫鲁晓夫的个人素质和行为作风。

资料卡片

(二)苏联的改革

2.勃列日涅夫改革(1964-1982)

①前期:在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

(1)主要内容:

②后期:树立个人迷信,专断作风严重;与美国进行军备竞赛。

在企业中实行以利润为核心的管理制度

(2)评价:

①改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

②执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

勃列日涅夫

阅读课本121页,概括勃列日涅夫改革的内容、影响

喜欢给自己发勋章的勃列日涅夫

苏联曾流传着这样一个笑话:什么,勃列日涅夫又进手术室了?又是心脏手术么?当然不是,是扩胸手术,为了能在胸前再多挂一枚勋章。

在当今历史上,没有一位国家领导人的获勋数量能够与勃列日涅夫比肩。据统计,勃列日涅夫在世时共获得114枚勋章。其中包括列宁勋章、十月革命勋章等等,还有大量外国的勋章和奖章。(当时与苏联关系紧张的中国,没给他勋章)

资料卡片

安德罗波夫(1914-1984) ,1982年11月接任总书记,1984年2月逝世,享年70岁

契尔年科(1911—1985) ,1984年2月接任总书记,1985年3月逝世,享年74岁

老人政治

病夫治国

戈尔巴乔夫:1985年3月当选总书记(54岁)。

年轻的改革家

能否力挽狂澜?

(二)苏联的改革

3.戈尔巴乔夫改革(1985—1991)

(1)主要内容:

①经济:承认市场调节在社会主义经济中的作用。

②政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制。

③思想:在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。

放弃社会主义制度

改革成效甚微

思想混乱,民族主义兴起

戈尔巴乔夫

(2)结果:经济改革成效甚微,政治改革造成思想混乱,民族主义随之兴起。

阅读课本122页,总结戈尔巴乔夫改革的措施、结果;

他摆弄这个国家,就想家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里面的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。

有人曾形象地说:戈改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。戈改革不是去革除高度集中的政治经济体制,而是走上了否定共产党的领导、否定社会主义的道路。

彻底突破斯大林体制

1985年3月,只有54岁的戈尔巴乔夫终于打破了苏联老人病夫治国的局面,成为战后苏联历史上最年轻、文化水平最高的党和国家首脑。他踌躇满志,准备把苏联带出停滞状态,重振大国的雄风。

1985年至1991年,任苏联共产党中央委员会总书记。他在职时期的政策导致了冷战的结束,为此他于1990年获得诺贝尔和平奖,但他的改革政策也使得苏联解体。2012年在美国受颁自由勋章。

资料卡片

赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

异 改革重点 农业 工业 先经济体制后转向政治体制;侧重所有制

指导思想 都是在斯大林体制下进行的局部调整 对苏联进行根本性变革

结果 都取得一些成果,但最终失败 完全失败

失败原因 都没有从根本上突破斯大林模式,都是对斯大林模式的小修小补 虽然进行了根本性变革,但是背离了社会主义方向

同 ①目的:都为了解决斯大林模式的弊端 ②内容:都在农业、工业方面进行改革 ③结果:都脱离了苏联实际,最终失败

比较赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革的异同

补充拓展

戈尔巴乔夫的改革

经济改革

政治改革

苏共放弃领导地位

苏联实行多党制

民族矛盾爆发

民族分离

活动严重

八一九事件

独联体成立,苏联解体

从根本上否定

科学社会主义

加速了苏联的解体

不是主权国家

苏联解体后各独立主权国家的协调组织

几位苏联领导人发动政变,

试图阻止苏联分裂,失败

1.原因:

④导火线:

(三)苏联的解体

①根本原因:

苏联模式的弊端长期得不到纠正。

②现实原因:

戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向。

③外部原因:

西方资本主义国家的“和平演变”战略。

八一九事件

一、苏联的发展、改革与解体

苏联解体是20世纪发生的最大的地缘政治灾难,对俄罗斯人民来说这是一个灾难。

——普京

苏联改革的启示

①国民经济比例必须协调发展

②改革要从自身国情出发,坚持社会主义道路

③社会主义建设必须尊重客观规律,从实际出发;

④改革不可能是一帆风顺的,社会主义制度要通过不断改革来完善

⑤处理好改革、发展与稳定的关系

⑥改革必须坚持实事求是的科学精神,敢于突破传统的束缚,敢于创新

改革 背景 内容 效果 问题

赫鲁晓夫改革 ⑴二战后,苏联恢复和发展 国民经济; ⑵斯大林模式弊端 ⑷斯大林逝世后,赫鲁晓夫等人试图改革旧体制 ①政治:平反冤假错案、强调集体领导,改革干部制度 ②经济:加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制等。 经济:注入了某些市场经济成分;推动农业发展;政治:打破了对斯大林的个人崇拜,取得了一些成效。 经济:但没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

政治:没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

勃列日涅夫改革 ①赫氏改革失败,国家混乱 ②斯大林体制弊端日益突出 在工业领域推行“ 新经济体制 ”改革,扩大企业自主权, 利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益 ①生活水平有所提高;②经济体制有所改变;③军事实力和综合国力大增; ⑵问题:①改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。②执政后期,社会矛盾丛生,发展缓慢。 ①执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;

②各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

戈尔巴乔夫改革 ⑴国民经济军事化,导致经济衰退与恶化; ⑵政治生活日益僵化; ⑶斯模式的弊端; ①经济:承认市场调节在社会主义经济中的作用。②政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制。③思想上:在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。 经济改革成效甚微;造成思想混乱,民族主义随之兴起,苏联解体

贰

各出奇招求发展

——东欧的社会主义建设、改革和剧变

国家 内容 效果 局限

南斯拉夫(最早)

捷克斯洛伐克

其它

政治:建立社会主义自治制度

经济:通过权力下放,

调动地方、企业和群众的积极性

①导致地方主义抬头

②民族问题尖锐,为国家分裂埋下隐患

政治上:发扬社会主义民主,改革党的领导体制

经济:建设有计划的市场经济体制“布拉格之春”

外交:独立制定外交政策

苏联出兵,扼杀改革

波兰,匈牙利,民主德国

曾取得显著成效

都未突破苏联模式束缚

从20世纪40年代末至80年代末,东欧国家不同程度地以各种方式进行了体制改革,它们的经济有不同程度的增长,人们的生活水平也有所提高。

建设、改革

战后东欧国家的政治经济特征?

①政治:人民民主国家

②经济:采取苏联模式

各国教条式照搬苏联经验,片面高速优先发展重工业,农轻重比例失调,使国家遇到了很大困难。人民生活水平并未得到应有的提高。

——吴于廑:《世界史》

社会矛盾积重难返

改革的共同目的:

试图突破苏联模式,追求独立发展

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

1 、东欧各国社会主义制度的建立和建设

(1)建立的原因:

①二战胜利前后,东欧各国人民艰苦奋斗,

②苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

(2)建设成就:

恢复了遭到战争破坏的经济,提高了人民生活水平和教育水平。

(3)问题:

大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

2、东欧社会主义国家的改革

(1)背景:

①东欧各国大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调;

②一些东欧国家希望摆脱苏联控制,走独立发展的道路;

③苏共二十大的影响

(2)东欧国家的改革:南斯拉夫

①内容:建立了社会主义自治制度

社会主义自治制度的内容:生产资料由国家所有制改为社会所有制;实行自治的商品经济 ;企业实行工人

自治;进而实行地方自治和社会自治。

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

▲约瑟普·布罗兹·铁托(1892年

5月25日-1980年5月4日),南

斯拉夫党和国家最高领导人

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2、东欧社会主义国家的改革

(1)南斯拉夫改革

①措施:1950年起,建立了社会主义自治制度,

权力下放。

材料1:南斯拉夫实行社会主义自治制度取得了显著的成就。从 1954年到1980年社会总产值年平均增长率为6.5%,其中工业增长率达到9.l%,农业的发展速度较快,一度居于世界前列,人民生活水平也有显著提高。

材料2:随着南斯拉夫自治制度的发展和联邦制的改革,权力越来越多转移到共和国和自治省,并逐渐演变为“多中心的国家主义”和“经济民族主义”,造成了经济的地区分割和极大的浪费。 ——许万明《前南斯拉夫解体的经济根源》

A.积极:调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;

B.局限:导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家分裂埋下隐患。

②影响:

国家 改革成就 存在问题

捷克斯 洛伐克 共产党提出改革的《行动纲领》,主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。出现“布拉格之春”。 都没有突破苏联模式的束缚,到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷人严重困境,政局剧烈动荡。

波兰 实施国民经济五年计划,经济迅速发展。

民主德国 经济稳步增长

2、东欧国家的改革

(2)东欧其他国家的改革

(3)特点

①改革大都注意发挥市场机制的作用;

②大都受到苏联干涉,没有突破苏联模式的束缚;

③都曾取得一定成效,但最终导致经济困境和政局动荡;

布拉格之春被莫斯科严寒所摧毁

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

捷克斯洛伐克“布拉格之春”

▲亚历山大·杜布切克(1921年11月27日-1992年11月7日),捷共中央第一书记,“布拉格之春” 领导人

第一,完善党的领导。……第二,改革政治体制。……第三,改革经济体制。……进一步扩大企业的权限,……改革计划经济体制,国家计划要制定长远战略,……其余一切经济活动都利用经济手段,通过市场机制进行调节;……实行工人自治和民主管理,建立……企业民主管理体制。……捷克斯洛伐克的这场改革,实质是要全面重破传统的苏联模式,探索独立自主地建设社会主义的道路。……1968年8月20日晚,苏联、波兰、匈牙利、保加利亚和民主德国军队突然采取行动,进入捷克斯洛伐克领土。

——姜琦、许可成主编《国际共产主义运动史》

进入80年代,东欧国家的经济形势每况愈下。为了迅速发展经济,东欧国家大举借债,导致财政赤字剧增,通货膨胀严重,物价不断上涨,人民生活水平下降,造成严重的社会危机。

——陆南泉《苏联真相:对101个重要问题的思考》

东欧剧变实质:社会性质的根本变化

东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。

1989--1992,

东欧各国社会政治经济制度急剧变化

方 式 国 家 结果

波兰、阿尔巴尼亚 匈牙利、保加利亚

罗马尼亚

民主德国

捷克斯洛伐克

南斯拉夫

转变为资本主义国家

政变

冲突

统一

分裂

解体

东欧剧变和苏联解体说明苏联高度集中政治经济体制的失败,并不代表社会主义失败!

①根源:长期受制于苏联,改革没有突破苏联模式的束缚;

②内部:20世纪80年代,经济陷入严重困境,政局剧烈动荡;

③外部:苏联鼓励东欧改革及西方“和平演变”战略的影响;

④思想:东欧执政党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位。

叁

以史为镜明未来

——中国社会主义的发展

中国的社会主义建设与改革,符合中国国情和世界历史发展大势,前途光明。

对比:三大社会发展模式

西方模式 斯大林模式 中国特色社会主义模式

生产资料所有制 私有制 单一公有制 以公有制为主体,多种所有制共同发展

工业化道路 先轻后重 优先发展重工业 农、轻、重协调发展

经济制度 市场经济体制 高度集中的计划经济体制 社会主义市场经济体制

农业制度 资本主义大农场 集体化大农庄 家庭联产承包责任制

政治制度 资本主义制度 权力高度集中 人民代表大会制度

课堂小结

社会主义国家的发展与变化

苏联改革背景

斯大林模式僵化

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

苏联改革内容

东欧的改革与剧变

苏联改革的启示

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

铁托

胡志明

金日成

第20课

社会主义国家的发展与变化

目 录

1

2

3

苏联的发展改革与解体

东欧的社会主义建设、改革和剧变

中国特色社会主义的发展

斯大林

1924

1917

1921

1953

列宁

1928

1964

1985

1991

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

战时共产主义

新经济政策

斯大林模式

二战后苏联的经济改革

赫鲁晓夫把苏联搞乱了,勃列日涅夫把苏联搞僵了,戈尔巴乔夫把苏联搞没了。

战后苏联

材料 在二战中苏联有2700万人被夺走了生命;物质损失估计达2.5万亿卢布,超过苏联1940年国民总收入的4.5倍; 1700多座城市毁于战火,许多工业中心被夷为废墟,工业总产值下降到战前水平的50%;农村劳动力从1940年的1690万人减少到1945年的650万人,播种面积减少25%,农业总产量下降到战前水平的60%。

一、苏联的发展、改革与解体

(一)二战后初期苏联的发展

1.成就:

①恢复和发展国民经济

②相继爆炸了原子弹和氢弹,

③人民的教育和生活水平有很大提高。

材料:1946年3月,苏联通过恢复和发展国民经济的第四个五年计划,计划要求首先恢复、发展重工业和铁路运输业,其次大量生产主要消费品,并使国民经济各部门的技术不断取得进步。到1950年,苏联共恢复和新建成6200个大企业,工业增长速度达23%,工业总产值比1940年增加73%,国防工业获得重大突破,但轻工业的生产只增加了22%,农业总产值恢复到1940年的99%,其中籽棉、甜菜、肉、蛋、奶的产量超过战前。5年中,国家3次降低日用工业品零售价格,在城市和工人区修建住宅1亿多平方米,在农村建房270万所。文教科技事业也有较大发展。

——吴于廑 齐世荣《世界史·现代史编》

1949年苏联第一颗原子弹

二战后斯大林时期

“苏联模式”

全面干预和管理国民经济各部门,通过指令性计划集中进行资源配置,进行社会生产活动,把一切经济生活置于指令性计划之下。

在政治方面的特点,权利高度集中;忽视民主法制建设,各级领导实际上由上级指派,基本不受群众监督;权利越来越集中在少数人手里。

斯大林体制本是特殊国情下的产物,但由于苏联在社会主义发展史上的特殊地位和它的大国沙文主义观念,斯大林体制被神圣化为社会主义唯一的发展模式,更重要的不仅在苏联,在东欧、在中国,它的这种地位都被固化下来。苏联甚至将它看作是是否属于社会主义阵营的重要标志。

1956年一位乡村女教师写给赫鲁晓夫的信

我们的人民还没有过上好日子,尽管十月革命后已经有39年,战争结束也有11年了……改善我们人民的物质生活是完全必要的,对这一问题的解决决不能拖延了。全国都感到粮食很紧张,实际上能正常供应的只有莫斯科。在许多城市的商店里主要是蟹肉罐头和青豌豆,在农村几乎吃不到糖。而主要一点是,饮食情况年复一年地得不到改善。我们,俄罗斯,从新西兰搞肉!一无所有……而我们的农村已经没有人了。

——《苏共中央通报》,1989年第6期

说明苏联的经济形势特别是农业问题已经非常严峻,粮食、食品供应严重不足,改革迫在眉睫!

(二)苏联的改革

1953

1964

1985

1991

1982

赫鲁晓夫改革

主要推行农业领域的改革

勃列日涅夫改革

主要推行工业领域的改革

戈尔巴乔夫改革

从经济改革到政治改革

共同目的:解决苏联模式的弊端,促进发展

一、苏联的发展、改革与解体

尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫(ХрущевНикитаСергеевич, 1894年4月17日~1971年9月11日) ,原苏联领导人。从1953年9月7日至1964年10月14日,任苏共中央第一书记。苏联部长会议主席(1958年--1964年)。美苏核对抗,冷战期间的苏联主要领导人。第二次柏林危机,古巴导弹危机等事件的主要策划者。在苏共二十大上,赫鲁晓夫通过秘密报告的方式,揭露了斯大林在大清洗中的行为,引起震惊。1971年9月11日,曾经叱咤一时、下台后郁郁寡欢的苏联前领导人赫鲁晓夫在沉寂中病逝,当时的俄罗斯各大报纸在报道中甚至没有明显突出他的名字。赫鲁晓夫是唯一死后没有葬在红场的苏联最高领导人,黑白参半的墓碑暗喻他毁誉参半的一生,毁誉参半的改革。有人说他是“鲁莽的改革家”。

1、赫鲁晓夫改革(1953~1964)

赫鲁晓夫:1894~1971

阅读书本P120:赫鲁晓夫经济改革的内容是什么?结果如何?造成这一结果的原因又是什么?你如何认识赫鲁晓夫经济改革?

农业

工业

政治

为推广玉米种植,赫鲁晓夫经常下基层,亲自向基层农业领导人灌输“玉米思想”。 1953年,苏联玉米种植面积仅350万公顷,在赫鲁晓夫的大力推动下,到1955年,玉米的种植面积已达约1800万公顷,但赫鲁晓夫仍对此仍感到不满意,他提出要在1960年使玉米的种植面积达到2800万公顷。忽视玉米的生长环境,一些干部为完成种植玉米的硬性任务不惜作假,于是掀起了一股浮夸风,这导致了玉米运动的失败。由于玉米人们给赫鲁晓夫起了个外号:“古古鲁沙”,即俄文“玉米棒子”。

1、加大农业投入

2、将农产品义务交售制改为收购制

改革工业管理体制,把部门管理体制改为地区管理体制,扩大地方权限,加强不同工业部门之间企业的横向联系

1、1956年赫鲁晓夫在苏共二十大所作的《关于个人迷信及其后果》的秘密报告

2、平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度

1953~1958年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

1957年成功发射了世界上第一颗人造地球卫星

1954年世界上第一座核电站奥布灵斯克核电站

结果:

成效:改革注入了某些市场经济成分,取得了一定成效;推进了农业的发展,耕地面积和粮食产量有所增加。1957年发射了世界上第一颗人造地球卫星。

赫鲁晓夫的墓碑用7块黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫鲁晓夫毁誉参半的一生

掘墓人:一定程度上冲击了斯大林模式。

守墓人:没有从根本上突破斯大林模式。

他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚却由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔。

赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。

——《俄国史》

这场由赫鲁晓夫掀起的被西方称为“非斯大林化”的运动,不是实事求是地全面评价斯大林的功过,而是全盘否定和丑化斯大林。毛泽东说,” 苏联过去把斯大林捧得一万丈高的人, 现在一下子把他贬到地下九千丈”,“有些人认为斯大林完全错了,这是严重的误解。斯大林是一个伟大的马克思列宁主义者,但是也是一个犯了几个严重错误而不自觉其为错误的马克思列宁主义者。”

材料:尽管他不断想出一些新点子,想改变苏联的旧貌,但他始终没有脱离行政手段为主的经济工作领导方法,用旧机制去推行新措施的典型做法,他更没有从根本上触动中央权力过度集中的政治体制。

——黄苇町·《赫鲁晓夫改革的盲目性》

头几年的谷物产量增加了,但接着又保持不变……1963年出现了一个转折点:苏联停止将粮食和谷物输出到东欧附属国家。相反地,苏联买进外国的谷物,用了372吨黄金来付账——超过该国黄金储备的1/3。这使苏联颜面尽失。

——《舌尖上的历史》

1963年全国性大报共刊登了他的120幅照片,1964年头9个月竟至140幅。相形之下,当年斯大林巨照载之极端也不过一年只有10—15次。

赫鲁晓夫改革失败原因:

1、未从根本上触动苏联模式

2、改革缺乏正确的理论指导;

3、改革没有结合本国国情,缺乏实事求是的精神。

认识:改革并不彻底,没有突破计划经济体制,国民经济比例仍严重失调。改革虽打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的公国做出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

赫鲁晓夫在从事国际活动时,常常随意发挥,口不择言,鲁莽行事,给世界落下许多笑柄。其中最有名的一件事情:赫鲁晓夫亲自率领苏联代表团出席1960年联合国大会,有一天他在辩论中情绪失控,竟不顾礼仪和规矩,从脚上脱下皮鞋猛敲桌子,并同西班牙代表吵得几乎动起手来,导致警卫人员出来干预。这件事充分显露了赫鲁晓夫的个人素质和行为作风。

资料卡片

(二)苏联的改革

2.勃列日涅夫改革(1964-1982)

①前期:在工业领域推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

(1)主要内容:

②后期:树立个人迷信,专断作风严重;与美国进行军备竞赛。

在企业中实行以利润为核心的管理制度

(2)评价:

①改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。

②执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

勃列日涅夫

阅读课本121页,概括勃列日涅夫改革的内容、影响

喜欢给自己发勋章的勃列日涅夫

苏联曾流传着这样一个笑话:什么,勃列日涅夫又进手术室了?又是心脏手术么?当然不是,是扩胸手术,为了能在胸前再多挂一枚勋章。

在当今历史上,没有一位国家领导人的获勋数量能够与勃列日涅夫比肩。据统计,勃列日涅夫在世时共获得114枚勋章。其中包括列宁勋章、十月革命勋章等等,还有大量外国的勋章和奖章。(当时与苏联关系紧张的中国,没给他勋章)

资料卡片

安德罗波夫(1914-1984) ,1982年11月接任总书记,1984年2月逝世,享年70岁

契尔年科(1911—1985) ,1984年2月接任总书记,1985年3月逝世,享年74岁

老人政治

病夫治国

戈尔巴乔夫:1985年3月当选总书记(54岁)。

年轻的改革家

能否力挽狂澜?

(二)苏联的改革

3.戈尔巴乔夫改革(1985—1991)

(1)主要内容:

①经济:承认市场调节在社会主义经济中的作用。

②政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制。

③思想:在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。

放弃社会主义制度

改革成效甚微

思想混乱,民族主义兴起

戈尔巴乔夫

(2)结果:经济改革成效甚微,政治改革造成思想混乱,民族主义随之兴起。

阅读课本122页,总结戈尔巴乔夫改革的措施、结果;

他摆弄这个国家,就想家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里面的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。

有人曾形象地说:戈改革的手术刀不是挥向党身上的肿瘤,而是挥向了党的脖子。戈改革不是去革除高度集中的政治经济体制,而是走上了否定共产党的领导、否定社会主义的道路。

彻底突破斯大林体制

1985年3月,只有54岁的戈尔巴乔夫终于打破了苏联老人病夫治国的局面,成为战后苏联历史上最年轻、文化水平最高的党和国家首脑。他踌躇满志,准备把苏联带出停滞状态,重振大国的雄风。

1985年至1991年,任苏联共产党中央委员会总书记。他在职时期的政策导致了冷战的结束,为此他于1990年获得诺贝尔和平奖,但他的改革政策也使得苏联解体。2012年在美国受颁自由勋章。

资料卡片

赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

异 改革重点 农业 工业 先经济体制后转向政治体制;侧重所有制

指导思想 都是在斯大林体制下进行的局部调整 对苏联进行根本性变革

结果 都取得一些成果,但最终失败 完全失败

失败原因 都没有从根本上突破斯大林模式,都是对斯大林模式的小修小补 虽然进行了根本性变革,但是背离了社会主义方向

同 ①目的:都为了解决斯大林模式的弊端 ②内容:都在农业、工业方面进行改革 ③结果:都脱离了苏联实际,最终失败

比较赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革的异同

补充拓展

戈尔巴乔夫的改革

经济改革

政治改革

苏共放弃领导地位

苏联实行多党制

民族矛盾爆发

民族分离

活动严重

八一九事件

独联体成立,苏联解体

从根本上否定

科学社会主义

加速了苏联的解体

不是主权国家

苏联解体后各独立主权国家的协调组织

几位苏联领导人发动政变,

试图阻止苏联分裂,失败

1.原因:

④导火线:

(三)苏联的解体

①根本原因:

苏联模式的弊端长期得不到纠正。

②现实原因:

戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义方向。

③外部原因:

西方资本主义国家的“和平演变”战略。

八一九事件

一、苏联的发展、改革与解体

苏联解体是20世纪发生的最大的地缘政治灾难,对俄罗斯人民来说这是一个灾难。

——普京

苏联改革的启示

①国民经济比例必须协调发展

②改革要从自身国情出发,坚持社会主义道路

③社会主义建设必须尊重客观规律,从实际出发;

④改革不可能是一帆风顺的,社会主义制度要通过不断改革来完善

⑤处理好改革、发展与稳定的关系

⑥改革必须坚持实事求是的科学精神,敢于突破传统的束缚,敢于创新

改革 背景 内容 效果 问题

赫鲁晓夫改革 ⑴二战后,苏联恢复和发展 国民经济; ⑵斯大林模式弊端 ⑷斯大林逝世后,赫鲁晓夫等人试图改革旧体制 ①政治:平反冤假错案、强调集体领导,改革干部制度 ②经济:加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制等。 经济:注入了某些市场经济成分;推动农业发展;政治:打破了对斯大林的个人崇拜,取得了一些成效。 经济:但没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

政治:没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

勃列日涅夫改革 ①赫氏改革失败,国家混乱 ②斯大林体制弊端日益突出 在工业领域推行“ 新经济体制 ”改革,扩大企业自主权, 利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益 ①生活水平有所提高;②经济体制有所改变;③军事实力和综合国力大增; ⑵问题:①改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。②执政后期,社会矛盾丛生,发展缓慢。 ①执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;

②各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

戈尔巴乔夫改革 ⑴国民经济军事化,导致经济衰退与恶化; ⑵政治生活日益僵化; ⑶斯模式的弊端; ①经济:承认市场调节在社会主义经济中的作用。②政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制。③思想上:在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。 经济改革成效甚微;造成思想混乱,民族主义随之兴起,苏联解体

贰

各出奇招求发展

——东欧的社会主义建设、改革和剧变

国家 内容 效果 局限

南斯拉夫(最早)

捷克斯洛伐克

其它

政治:建立社会主义自治制度

经济:通过权力下放,

调动地方、企业和群众的积极性

①导致地方主义抬头

②民族问题尖锐,为国家分裂埋下隐患

政治上:发扬社会主义民主,改革党的领导体制

经济:建设有计划的市场经济体制“布拉格之春”

外交:独立制定外交政策

苏联出兵,扼杀改革

波兰,匈牙利,民主德国

曾取得显著成效

都未突破苏联模式束缚

从20世纪40年代末至80年代末,东欧国家不同程度地以各种方式进行了体制改革,它们的经济有不同程度的增长,人们的生活水平也有所提高。

建设、改革

战后东欧国家的政治经济特征?

①政治:人民民主国家

②经济:采取苏联模式

各国教条式照搬苏联经验,片面高速优先发展重工业,农轻重比例失调,使国家遇到了很大困难。人民生活水平并未得到应有的提高。

——吴于廑:《世界史》

社会矛盾积重难返

改革的共同目的:

试图突破苏联模式,追求独立发展

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

1 、东欧各国社会主义制度的建立和建设

(1)建立的原因:

①二战胜利前后,东欧各国人民艰苦奋斗,

②苏联的帮助下建立了一系列人民民主国家。

(2)建设成就:

恢复了遭到战争破坏的经济,提高了人民生活水平和教育水平。

(3)问题:

大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

2、东欧社会主义国家的改革

(1)背景:

①东欧各国大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调;

②一些东欧国家希望摆脱苏联控制,走独立发展的道路;

③苏共二十大的影响

(2)东欧国家的改革:南斯拉夫

①内容:建立了社会主义自治制度

社会主义自治制度的内容:生产资料由国家所有制改为社会所有制;实行自治的商品经济 ;企业实行工人

自治;进而实行地方自治和社会自治。

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

▲约瑟普·布罗兹·铁托(1892年

5月25日-1980年5月4日),南

斯拉夫党和国家最高领导人

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

2、东欧社会主义国家的改革

(1)南斯拉夫改革

①措施:1950年起,建立了社会主义自治制度,

权力下放。

材料1:南斯拉夫实行社会主义自治制度取得了显著的成就。从 1954年到1980年社会总产值年平均增长率为6.5%,其中工业增长率达到9.l%,农业的发展速度较快,一度居于世界前列,人民生活水平也有显著提高。

材料2:随着南斯拉夫自治制度的发展和联邦制的改革,权力越来越多转移到共和国和自治省,并逐渐演变为“多中心的国家主义”和“经济民族主义”,造成了经济的地区分割和极大的浪费。 ——许万明《前南斯拉夫解体的经济根源》

A.积极:调动地方、企业和群众的积极性,促进了经济发展;

B.局限:导致地方主义抬头,民族问题尖锐,为后来国家分裂埋下隐患。

②影响:

国家 改革成就 存在问题

捷克斯 洛伐克 共产党提出改革的《行动纲领》,主张发扬社会主义民主,改革党的领导体制,建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策等。出现“布拉格之春”。 都没有突破苏联模式的束缚,到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷人严重困境,政局剧烈动荡。

波兰 实施国民经济五年计划,经济迅速发展。

民主德国 经济稳步增长

2、东欧国家的改革

(2)东欧其他国家的改革

(3)特点

①改革大都注意发挥市场机制的作用;

②大都受到苏联干涉,没有突破苏联模式的束缚;

③都曾取得一定成效,但最终导致经济困境和政局动荡;

布拉格之春被莫斯科严寒所摧毁

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

捷克斯洛伐克“布拉格之春”

▲亚历山大·杜布切克(1921年11月27日-1992年11月7日),捷共中央第一书记,“布拉格之春” 领导人

第一,完善党的领导。……第二,改革政治体制。……第三,改革经济体制。……进一步扩大企业的权限,……改革计划经济体制,国家计划要制定长远战略,……其余一切经济活动都利用经济手段,通过市场机制进行调节;……实行工人自治和民主管理,建立……企业民主管理体制。……捷克斯洛伐克的这场改革,实质是要全面重破传统的苏联模式,探索独立自主地建设社会主义的道路。……1968年8月20日晚,苏联、波兰、匈牙利、保加利亚和民主德国军队突然采取行动,进入捷克斯洛伐克领土。

——姜琦、许可成主编《国际共产主义运动史》

进入80年代,东欧国家的经济形势每况愈下。为了迅速发展经济,东欧国家大举借债,导致财政赤字剧增,通货膨胀严重,物价不断上涨,人民生活水平下降,造成严重的社会危机。

——陆南泉《苏联真相:对101个重要问题的思考》

东欧剧变实质:社会性质的根本变化

东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。

1989--1992,

东欧各国社会政治经济制度急剧变化

方 式 国 家 结果

波兰、阿尔巴尼亚 匈牙利、保加利亚

罗马尼亚

民主德国

捷克斯洛伐克

南斯拉夫

转变为资本主义国家

政变

冲突

统一

分裂

解体

东欧剧变和苏联解体说明苏联高度集中政治经济体制的失败,并不代表社会主义失败!

①根源:长期受制于苏联,改革没有突破苏联模式的束缚;

②内部:20世纪80年代,经济陷入严重困境,政局剧烈动荡;

③外部:苏联鼓励东欧改革及西方“和平演变”战略的影响;

④思想:东欧执政党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位。

叁

以史为镜明未来

——中国社会主义的发展

中国的社会主义建设与改革,符合中国国情和世界历史发展大势,前途光明。

对比:三大社会发展模式

西方模式 斯大林模式 中国特色社会主义模式

生产资料所有制 私有制 单一公有制 以公有制为主体,多种所有制共同发展

工业化道路 先轻后重 优先发展重工业 农、轻、重协调发展

经济制度 市场经济体制 高度集中的计划经济体制 社会主义市场经济体制

农业制度 资本主义大农场 集体化大农庄 家庭联产承包责任制

政治制度 资本主义制度 权力高度集中 人民代表大会制度

课堂小结

社会主义国家的发展与变化

苏联改革背景

斯大林模式僵化

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

苏联改革内容

东欧的改革与剧变

苏联改革的启示

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体