安徽省六安市2021-2022学年高一下学期期中考试地理试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省六安市2021-2022学年高一下学期期中考试地理试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-05-26 14:53:25 | ||

图片预览

文档简介

六安市2021-2022学年高一下学期期中考试

地理试卷

时间:75分钟 分值:100分

一、单选题(30题,每小题2分,共60分)

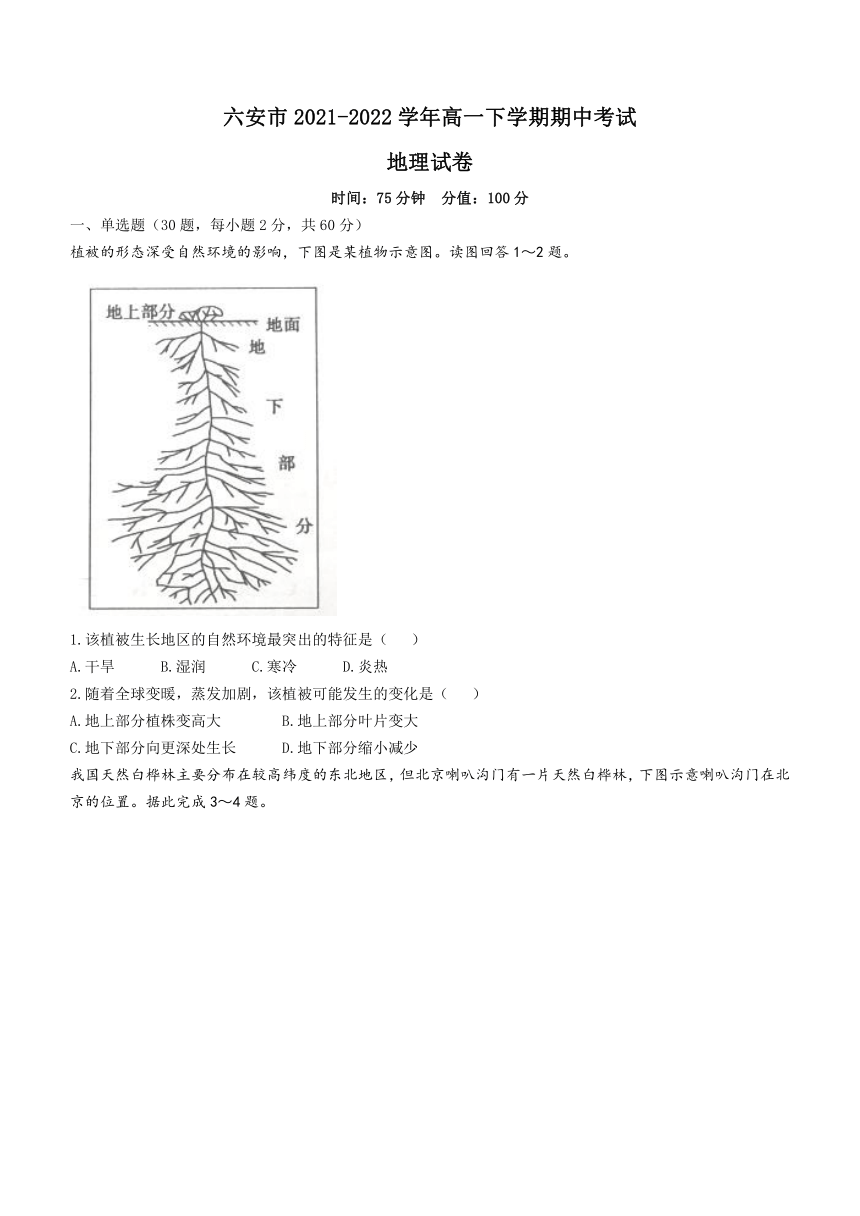

植被的形态深受自然环境的影响,下图是某植物示意图。读图回答1~2题。

1.该植被生长地区的自然环境最突出的特征是( )

A.干旱 B.湿润 C.寒冷 D.炎热

2.随着全球变暖,蒸发加剧,该植被可能发生的变化是( )

A.地上部分植株变高大 B.地上部分叶片变大

C.地下部分向更深处生长 D.地下部分缩小减少

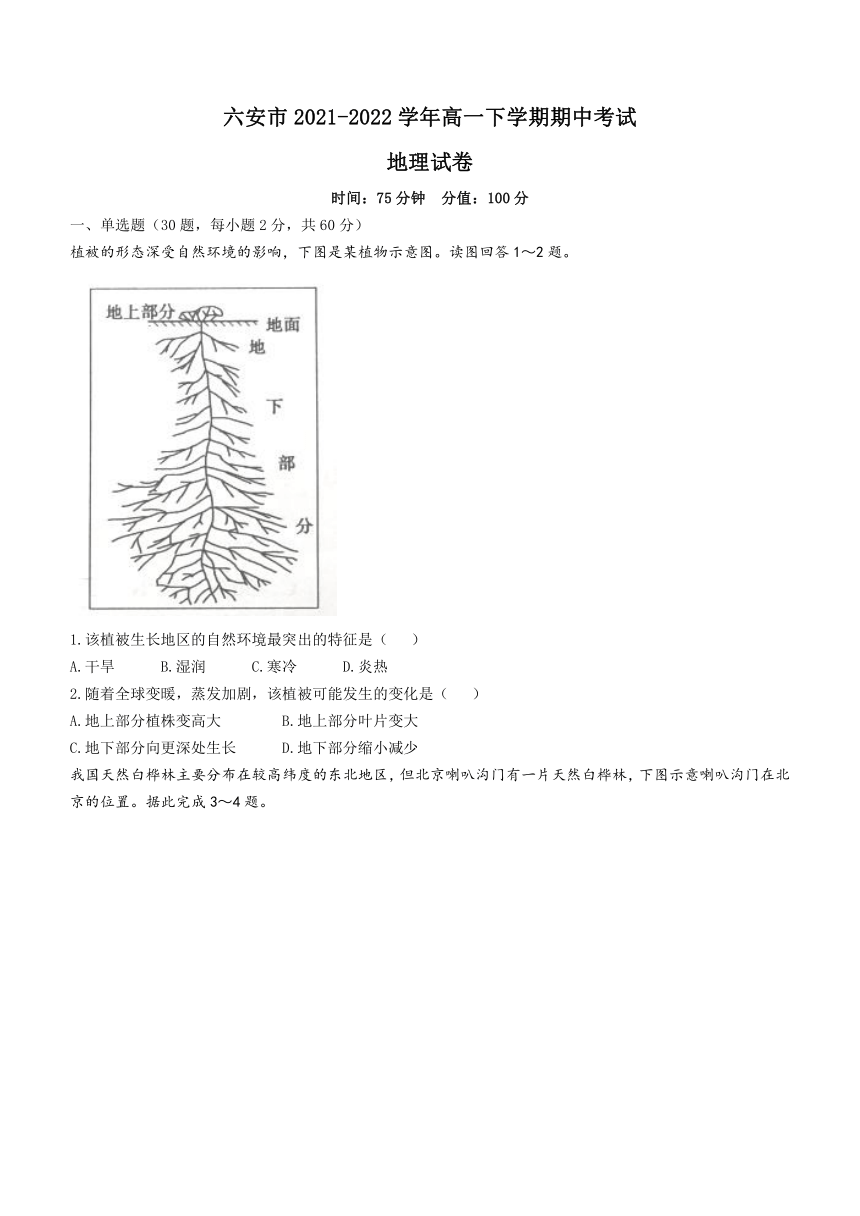

我国天然白桦林主要分布在较高纬度的东北地区,但北京喇叭沟门有一片天然白桦林,下图示意喇叭沟门在北京的位置。据此完成3~4题。

3.北京的地带性植被属于( )

A.常绿阔叶林 B.针阔叶混交林 C.落叶阔叶林 D.针叶林

4.喇叭沟门有天然白桦林分布的特殊因素是( )

A.纬度位置 B.海陆位置 C.大气环流 D.地形

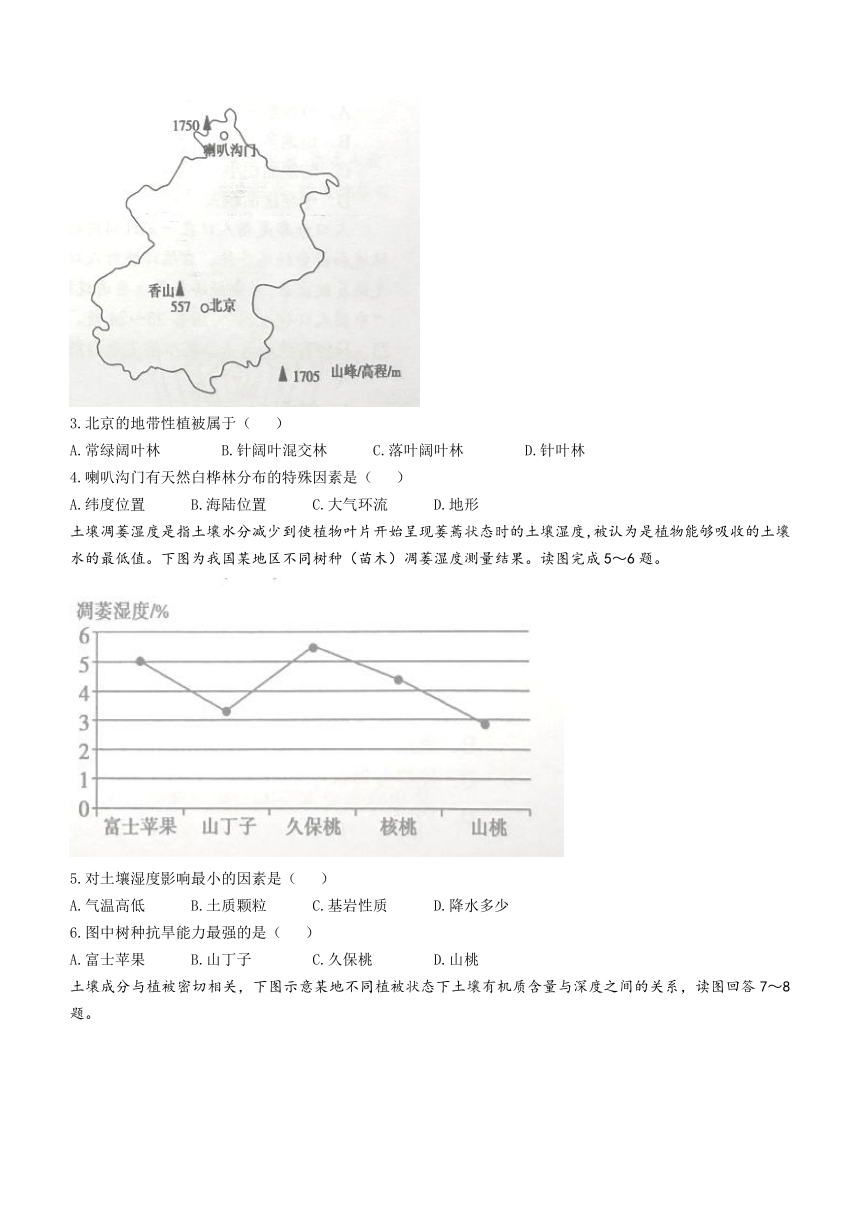

土壤凋萎湿度是指土壤水分减少到使植物叶片开始呈现萎蔫状态时的土壤湿度,被认为是植物能够吸收的土壤水的最低值。下图为我国某地区不同树种(苗木)凋萎湿度测量结果。读图完成5~6题。

5.对土壤湿度影响最小的因素是( )

A.气温高低 B.土质颗粒 C.基岩性质 D.降水多少

6.图中树种抗旱能力最强的是( )

A.富士苹果 B.山丁子 C.久保桃 D.山桃

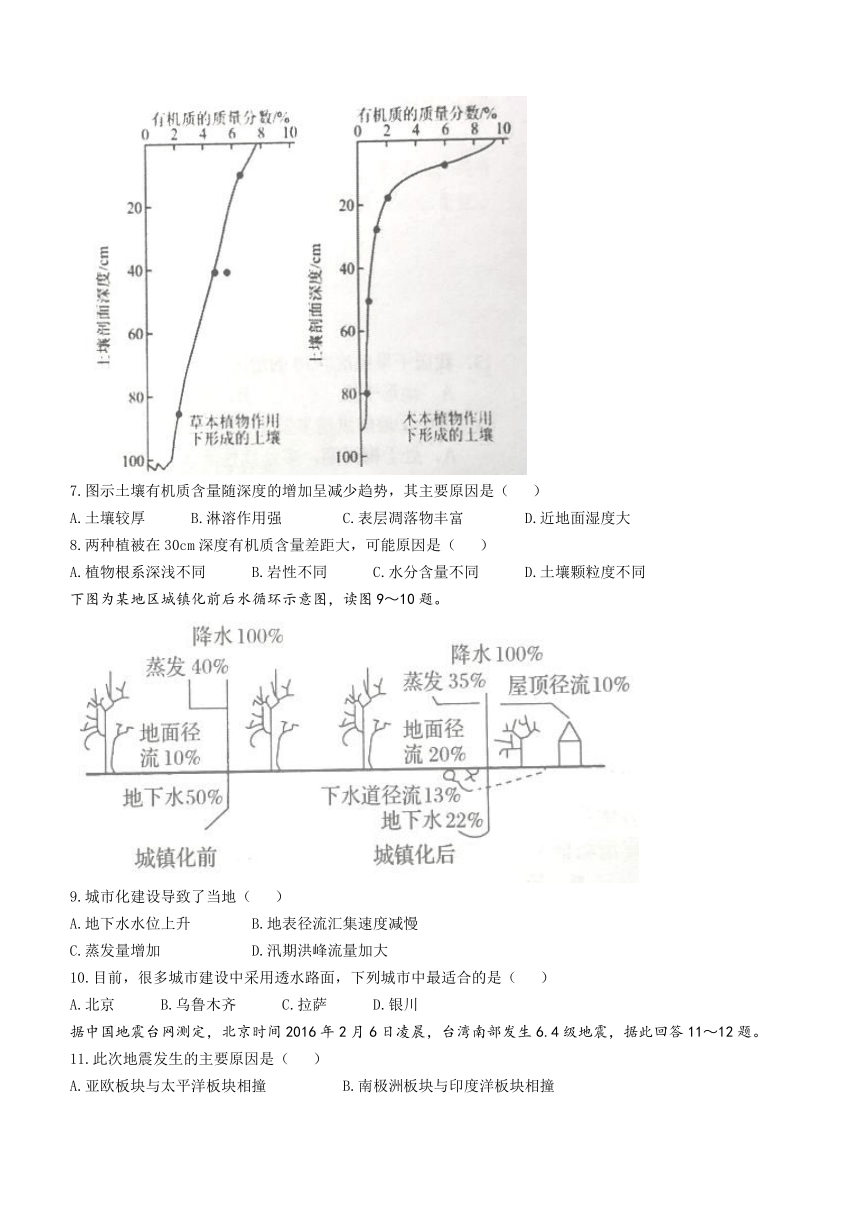

土壤成分与植被密切相关,下图示意某地不同植被状态下土壤有机质含量与深度之间的关系,读图回答7~8题。

7.图示土壤有机质含量随深度的增加呈减少趋势,其主要原因是( )

A.土壤较厚 B.淋溶作用强 C.表层凋落物丰富 D.近地面湿度大

8.两种植被在30cm深度有机质含量差距大,可能原因是( )

A.植物根系深浅不同 B.岩性不同 C.水分含量不同 D.土壤颗粒度不同

下图为某地区城镇化前后水循环示意图,读图9~10题。

9.城市化建设导致了当地( )

A.地下水水位上升 B.地表径流汇集速度减慢

C.蒸发量增加 D.汛期洪峰流量加大

10.目前,很多城市建设中采用透水路面,下列城市中最适合的是( )

A.北京 B.乌鲁木齐 C.拉萨 D.银川

据中国地震台网测定,北京时间2016年2月6日凌晨,台湾南部发生6.4级地震,据此回答11~12题。

11.此次地震发生的主要原因是( )

A.亚欧板块与太平洋板块相撞 B.南极洲板块与印度洋板块相撞

C.亚欧板块与印度洋板块碰撞挤压 D.印度洋板块与非洲板块相撞

12.地震发生后,需要重点防范以下哪些次生灾害( )

①滑坡 ②泥石流 ③台风 ④堰塞湖 ⑤蝗灾

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.③④⑤

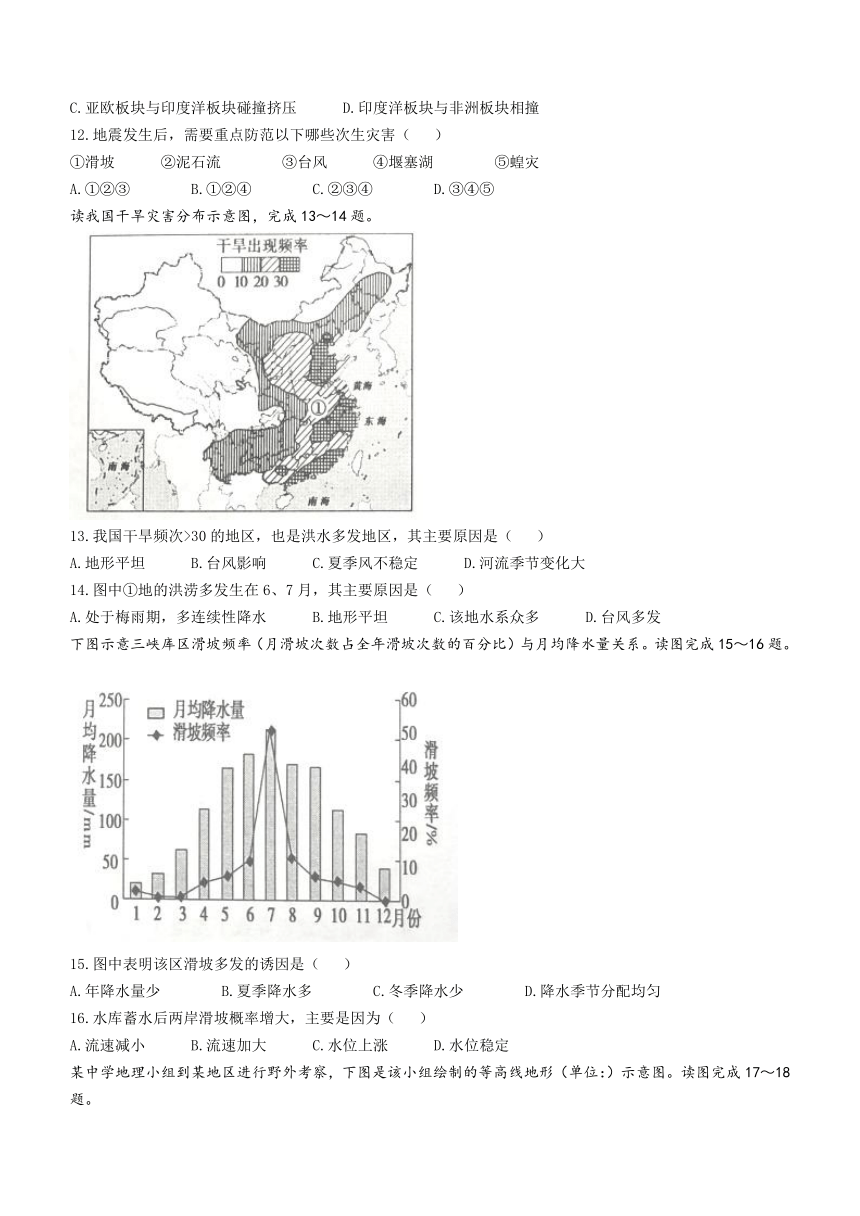

读我国干旱灾害分布示意图,完成13~14题。

13.我国干旱频次>30的地区,也是洪水多发地区,其主要原因是( )

A.地形平坦 B.台风影响 C.夏季风不稳定 D.河流季节变化大

14.图中①地的洪涝多发生在6、7月,其主要原因是( )

A.处于梅雨期,多连续性降水 B.地形平坦 C.该地水系众多 D.台风多发

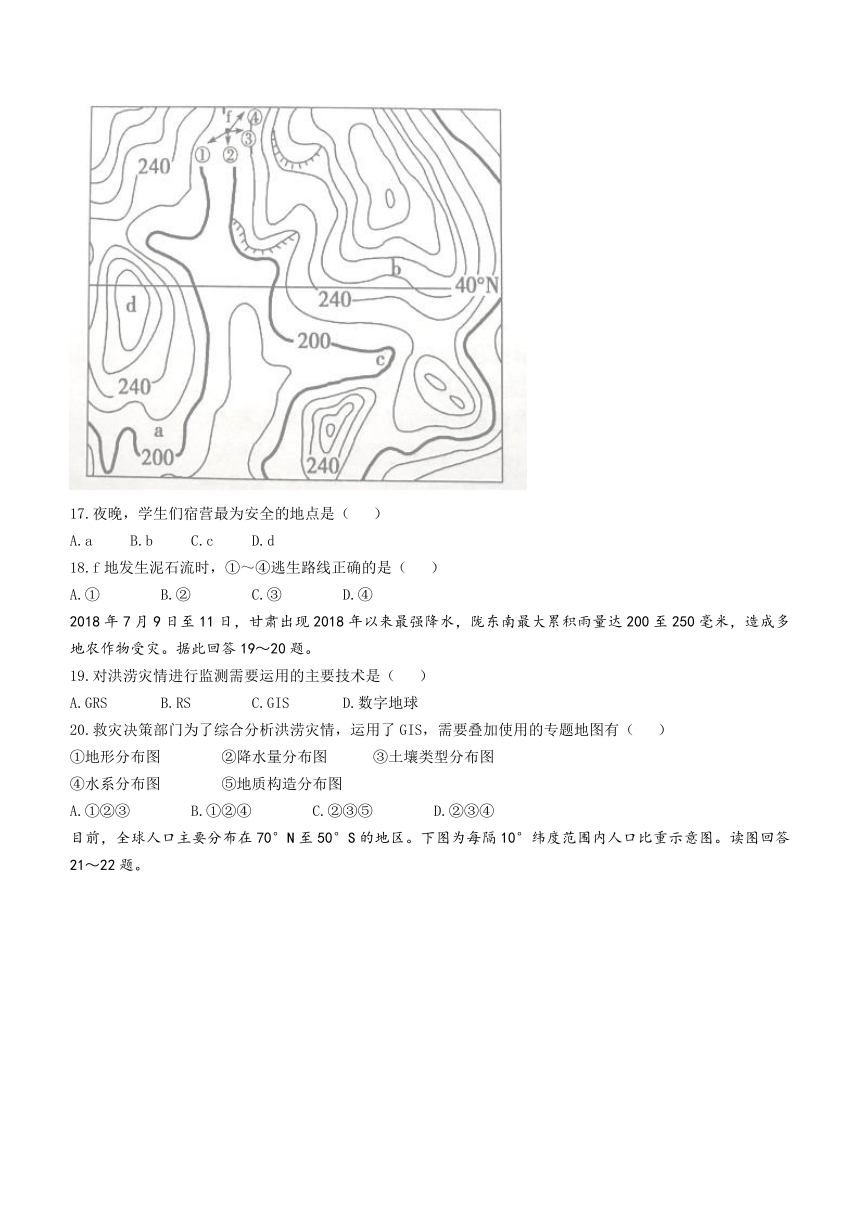

下图示意三峡库区滑坡频率(月滑坡次数占全年滑坡次数的百分比)与月均降水量关系。读图完成15~16题。

15.图中表明该区滑坡多发的诱因是( )

A.年降水量少 B.夏季降水多 C.冬季降水少 D.降水季节分配均匀

16.水库蓄水后两岸滑坡概率增大,主要是因为( )

A.流速减小 B.流速加大 C.水位上涨 D.水位稳定

某中学地理小组到某地区进行野外考察,下图是该小组绘制的等高线地形(单位:)示意图。读图完成17~18题。

17.夜晚,学生们宿营最为安全的地点是( )

A.a B.b C.c D.d

18.f地发生泥石流时,①~④逃生路线正确的是( )

A.① B.② C.③ D.④

2018年7月9日至11日,甘肃出现2018年以来最强降水,陇东南最大累积雨量达200至250毫米,造成多地农作物受灾。据此回答19~20题。

19.对洪涝灾情进行监测需要运用的主要技术是( )

A.GRS B.RS C.GIS D.数字地球

20.救灾决策部门为了综合分析洪涝灾情,运用了GIS,需要叠加使用的专题地图有( )

①地形分布图 ②降水量分布图 ③土壤类型分布图

④水系分布图 ⑤地质构造分布图

A.①②③ B.①②④ C.②③⑤ D.②③④

目前,全球人口主要分布在70°N至50°S的地区。下图为每隔10°纬度范围内人口比重示意图。读图回答21~22题。

21.全球人口比重最大的纬度范围是( )

A.10°S-20°S B.20°N-30°N C.30°N-40°N D.40°N-50°N

22.40°S—50°S地区人口比重小的主因是( )

A.气候酷寒 B.山地多,平原少 C.陆地面积小 D.干旱区面积大

人口分布是指人口在一定时间内的空间存在形式、分布状况。影响人口分布的因素有自然环境和社会经济条件。自然环境对人口分布的影响,主要通过纬度、地势地形、水源、土壤和气候反映出来;社会经济条件主要通过经济发展水平、政策、交通和历史等因素反映出来。读“中国人口分布图”,回答23-24题。

23.导致青藏地区人口稀少的主要自然因素是( )

A.气候 B.水源 C.经济发展水平 D.交通

24.胡焕庸线两侧人口分布差异的主导因素是( )

A.气候 B.地形 C.经济发展水平 D.历史

澜沧江发源于唐古拉山脉,向南流经云南省出境,出境后改称湄公河,在越南胡志明市以南注入太平洋。据此完成25~26题。

25.澜沧江一湄公河流域(

A.人口密度随高程变化并不明显 B.0~400m人口密度随高度升高迅速增加

C.5000m以上可能有大片无人区 D.人口分布的态势是南疏北密

26.由澜沧江流域居民点分布比例与坡向的关系可知( )

A.与村相比乡镇选择更趋向采光好的方向 B.坡向对居民点的影响主要表现为降水时间

C.居民点在坡向的选择上与山体走向无关 D.乡镇级居民点分布比例最少的方向是正北

近年来,不少在城市积累了资金、习得专长的农民工,开始逆向流动、返乡创业,这类人被蝶体称为“城归”。随着我国乡村振兴战略的实施,越来越多的“城归”返乡创业,极大地推动了我国社会主义新农村建设。据此完成27~28题。

27.“城归”返乡创业现象出现的主要原因是( )

A.城市产业已达饱和,经济效益不断下降

B.城市生活成本过高,环境污染严重

C.乡村土地无人耕种,大面积撂荒

D.国家优惠政策实施,乡村经济蓄势待发

28.“城归”现象给乡村最先带来的社会效益是( )

A.增加家庭收入,改善环境质量 B.缓解农村留守儿童和老龄化问题

C.提高公共服务水平,完善基础设施 D.促进农业规模化和专业化发展

读某市各种资源可承载规模上限示意图(右上),完成29~30题。

29.影响该市区域资源环境承载力的主要因素是( )

A.水资源 B.能源 C.水环境 D.大气环境

30.下列能增加该市人口合理容量的有效措施有( )

①实行计划生育 ②加强污水处理 ③控制人口的死亡率 ④提高资源利用率

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

二、材料分析题(40分)

31.古往今来,无论人类社会如何发展,自然灾害总是威胁着人类的生命和财产安全。虽然灾害事故不可能完全消除和避免,但是自然灾害是可以防范的,有效的防护措施能降低灾害事故所带来的损害。(22分)

材料一 都阳湖地处长江中游,与长江相连,都阳湖平原是重要的农业区。历史上,随着流域人口增加,都阳湖面积不断萎缩。下图示意洪涝年份都阳湖与长江相连河段的水位变化。

材料二 泥石流是指山区沟谷中由暴雨、冰雪融水等激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。华北山地、黄土高原、川滇山地和青藏高原东南部山地,是我国泥石流的主要发育地区。下图为我国泥石流的主要分布区。

(1)结合材料一分析鄱阳湖流域产生洪灾的原因。(6分)

(2)简述防治鄱阳湖流域涝灾可采取的措施。(6分)

(3)根据材料二,分析横断山区(A地附近)泥石流多发的自然原因。(6分)

(4)某校地理兴趣小组利用暑假深入横断山区,研究滑坡的形成机制,需要收集哪些方面的数据。(4分)

32.读我国流动人口信息图表,回答下列问题。(18分)

材料一我国城市化进程正遭遇“半城市化”的困扰。“半城市化”是指农村人口向城市人口转化过程中的一种不完整状态,其表现为,农民已经离开乡村到城市就业与生活,但他们在劳动报酬、子女教有、社会保障、住房等许多方面并不能与城市居民享有同等待遇。

材料二下表为2014年我国跨省流动人口地区构成情况和2014年我国流动人口城乡结构表。

占全国流动总人口的比重

跨省人口流动地区构成 流出 流入

四川16. 8% 广东36. 7%

安徽11. 3% 浙江9. 0%

湖南11.0% 上海7. 6%

江西8. 6% 江苏6.4%

河南7.4% 北京6. 6%

湖北6. 3% 福建5.1%

其余38. 6% 其余28. 6%

流动人口城乡构成 乡村 75. 6% 22. 8%

城市 24.4% 77. 2%

材料三下图为根据2014年对重点地区流动人口的监测结果绘制的流动人口性别年龄金字塔图。

(1)结合材料二和材料三,分析我国目前人口流动的主要特点。(6分)

(2)简述现阶段我国人口大规模流动的主要原因。(6分)

(3)简述人口大量流动对流入地区带来的影响。(6分)

六安市2021-2022学年高一下学期期中考试

地理试卷参考答案

1~5ACCDC 6~10DCADA 11~15ABCAB 16~20CACBB 21~25BCACC 26-30ADBCC

31.(1)自然原因:地处平原,地势低注,排水不畅:6月~9月雨季,降水多且集中;夏秋季节,长江和鄱阳湖均处于高水位,且河流水位更高,湖水难于外泄,甚至河水倒灌入湖:水系发达,流域面积大。(任答2点得4分,其他答案合理可给分)

人为原因:人口增加,围湖造田;植被破坏。(任答1点得2分)

(2)完善抗洪排涝系统:退田还湖;上游修建水库,调节径流:植树造林,恢复植被覆盖率;培育和推广耐涝作物;调整耕作制度和土地利用方式,减少灾损面积;开展防灾减灾教育,提高防灾减灾意识;运用技术手段,加强灾害的监测和预警。(任答3点得6分)

(3)地势陡峭,山高沟深,地形坡度大,利于流水汇集;地震多发,断层发育,有大量的松散碎屑物质;多暴雨或冰雪融水等。(6分)

(4)植被;地形;降水;断层分布等。(任答4点得4分,其他答案合理可给分)

32.

(1)流动人口以农村人口为主;主要流向东南沿海城市;流动人口以青壮年为主。(6分)

(2)农村有大量剩余劳动力:城乡之间、地区之间经济发展水平差距较大;人口流入地区的就业机会较多,收入高;流入地区的生活环境一般比较优越等。(答任意3点得6分)

(3)有利:提供大量劳动力:加强商品流通,促进经济发展;加快城市化速度,提高城市化和工业化水平。(任答2点得4分)

不利:社会治安问题,交通拥挤,住房紧张等(任答1点得2分)

地理试卷

时间:75分钟 分值:100分

一、单选题(30题,每小题2分,共60分)

植被的形态深受自然环境的影响,下图是某植物示意图。读图回答1~2题。

1.该植被生长地区的自然环境最突出的特征是( )

A.干旱 B.湿润 C.寒冷 D.炎热

2.随着全球变暖,蒸发加剧,该植被可能发生的变化是( )

A.地上部分植株变高大 B.地上部分叶片变大

C.地下部分向更深处生长 D.地下部分缩小减少

我国天然白桦林主要分布在较高纬度的东北地区,但北京喇叭沟门有一片天然白桦林,下图示意喇叭沟门在北京的位置。据此完成3~4题。

3.北京的地带性植被属于( )

A.常绿阔叶林 B.针阔叶混交林 C.落叶阔叶林 D.针叶林

4.喇叭沟门有天然白桦林分布的特殊因素是( )

A.纬度位置 B.海陆位置 C.大气环流 D.地形

土壤凋萎湿度是指土壤水分减少到使植物叶片开始呈现萎蔫状态时的土壤湿度,被认为是植物能够吸收的土壤水的最低值。下图为我国某地区不同树种(苗木)凋萎湿度测量结果。读图完成5~6题。

5.对土壤湿度影响最小的因素是( )

A.气温高低 B.土质颗粒 C.基岩性质 D.降水多少

6.图中树种抗旱能力最强的是( )

A.富士苹果 B.山丁子 C.久保桃 D.山桃

土壤成分与植被密切相关,下图示意某地不同植被状态下土壤有机质含量与深度之间的关系,读图回答7~8题。

7.图示土壤有机质含量随深度的增加呈减少趋势,其主要原因是( )

A.土壤较厚 B.淋溶作用强 C.表层凋落物丰富 D.近地面湿度大

8.两种植被在30cm深度有机质含量差距大,可能原因是( )

A.植物根系深浅不同 B.岩性不同 C.水分含量不同 D.土壤颗粒度不同

下图为某地区城镇化前后水循环示意图,读图9~10题。

9.城市化建设导致了当地( )

A.地下水水位上升 B.地表径流汇集速度减慢

C.蒸发量增加 D.汛期洪峰流量加大

10.目前,很多城市建设中采用透水路面,下列城市中最适合的是( )

A.北京 B.乌鲁木齐 C.拉萨 D.银川

据中国地震台网测定,北京时间2016年2月6日凌晨,台湾南部发生6.4级地震,据此回答11~12题。

11.此次地震发生的主要原因是( )

A.亚欧板块与太平洋板块相撞 B.南极洲板块与印度洋板块相撞

C.亚欧板块与印度洋板块碰撞挤压 D.印度洋板块与非洲板块相撞

12.地震发生后,需要重点防范以下哪些次生灾害( )

①滑坡 ②泥石流 ③台风 ④堰塞湖 ⑤蝗灾

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.③④⑤

读我国干旱灾害分布示意图,完成13~14题。

13.我国干旱频次>30的地区,也是洪水多发地区,其主要原因是( )

A.地形平坦 B.台风影响 C.夏季风不稳定 D.河流季节变化大

14.图中①地的洪涝多发生在6、7月,其主要原因是( )

A.处于梅雨期,多连续性降水 B.地形平坦 C.该地水系众多 D.台风多发

下图示意三峡库区滑坡频率(月滑坡次数占全年滑坡次数的百分比)与月均降水量关系。读图完成15~16题。

15.图中表明该区滑坡多发的诱因是( )

A.年降水量少 B.夏季降水多 C.冬季降水少 D.降水季节分配均匀

16.水库蓄水后两岸滑坡概率增大,主要是因为( )

A.流速减小 B.流速加大 C.水位上涨 D.水位稳定

某中学地理小组到某地区进行野外考察,下图是该小组绘制的等高线地形(单位:)示意图。读图完成17~18题。

17.夜晚,学生们宿营最为安全的地点是( )

A.a B.b C.c D.d

18.f地发生泥石流时,①~④逃生路线正确的是( )

A.① B.② C.③ D.④

2018年7月9日至11日,甘肃出现2018年以来最强降水,陇东南最大累积雨量达200至250毫米,造成多地农作物受灾。据此回答19~20题。

19.对洪涝灾情进行监测需要运用的主要技术是( )

A.GRS B.RS C.GIS D.数字地球

20.救灾决策部门为了综合分析洪涝灾情,运用了GIS,需要叠加使用的专题地图有( )

①地形分布图 ②降水量分布图 ③土壤类型分布图

④水系分布图 ⑤地质构造分布图

A.①②③ B.①②④ C.②③⑤ D.②③④

目前,全球人口主要分布在70°N至50°S的地区。下图为每隔10°纬度范围内人口比重示意图。读图回答21~22题。

21.全球人口比重最大的纬度范围是( )

A.10°S-20°S B.20°N-30°N C.30°N-40°N D.40°N-50°N

22.40°S—50°S地区人口比重小的主因是( )

A.气候酷寒 B.山地多,平原少 C.陆地面积小 D.干旱区面积大

人口分布是指人口在一定时间内的空间存在形式、分布状况。影响人口分布的因素有自然环境和社会经济条件。自然环境对人口分布的影响,主要通过纬度、地势地形、水源、土壤和气候反映出来;社会经济条件主要通过经济发展水平、政策、交通和历史等因素反映出来。读“中国人口分布图”,回答23-24题。

23.导致青藏地区人口稀少的主要自然因素是( )

A.气候 B.水源 C.经济发展水平 D.交通

24.胡焕庸线两侧人口分布差异的主导因素是( )

A.气候 B.地形 C.经济发展水平 D.历史

澜沧江发源于唐古拉山脉,向南流经云南省出境,出境后改称湄公河,在越南胡志明市以南注入太平洋。据此完成25~26题。

25.澜沧江一湄公河流域(

A.人口密度随高程变化并不明显 B.0~400m人口密度随高度升高迅速增加

C.5000m以上可能有大片无人区 D.人口分布的态势是南疏北密

26.由澜沧江流域居民点分布比例与坡向的关系可知( )

A.与村相比乡镇选择更趋向采光好的方向 B.坡向对居民点的影响主要表现为降水时间

C.居民点在坡向的选择上与山体走向无关 D.乡镇级居民点分布比例最少的方向是正北

近年来,不少在城市积累了资金、习得专长的农民工,开始逆向流动、返乡创业,这类人被蝶体称为“城归”。随着我国乡村振兴战略的实施,越来越多的“城归”返乡创业,极大地推动了我国社会主义新农村建设。据此完成27~28题。

27.“城归”返乡创业现象出现的主要原因是( )

A.城市产业已达饱和,经济效益不断下降

B.城市生活成本过高,环境污染严重

C.乡村土地无人耕种,大面积撂荒

D.国家优惠政策实施,乡村经济蓄势待发

28.“城归”现象给乡村最先带来的社会效益是( )

A.增加家庭收入,改善环境质量 B.缓解农村留守儿童和老龄化问题

C.提高公共服务水平,完善基础设施 D.促进农业规模化和专业化发展

读某市各种资源可承载规模上限示意图(右上),完成29~30题。

29.影响该市区域资源环境承载力的主要因素是( )

A.水资源 B.能源 C.水环境 D.大气环境

30.下列能增加该市人口合理容量的有效措施有( )

①实行计划生育 ②加强污水处理 ③控制人口的死亡率 ④提高资源利用率

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

二、材料分析题(40分)

31.古往今来,无论人类社会如何发展,自然灾害总是威胁着人类的生命和财产安全。虽然灾害事故不可能完全消除和避免,但是自然灾害是可以防范的,有效的防护措施能降低灾害事故所带来的损害。(22分)

材料一 都阳湖地处长江中游,与长江相连,都阳湖平原是重要的农业区。历史上,随着流域人口增加,都阳湖面积不断萎缩。下图示意洪涝年份都阳湖与长江相连河段的水位变化。

材料二 泥石流是指山区沟谷中由暴雨、冰雪融水等激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。华北山地、黄土高原、川滇山地和青藏高原东南部山地,是我国泥石流的主要发育地区。下图为我国泥石流的主要分布区。

(1)结合材料一分析鄱阳湖流域产生洪灾的原因。(6分)

(2)简述防治鄱阳湖流域涝灾可采取的措施。(6分)

(3)根据材料二,分析横断山区(A地附近)泥石流多发的自然原因。(6分)

(4)某校地理兴趣小组利用暑假深入横断山区,研究滑坡的形成机制,需要收集哪些方面的数据。(4分)

32.读我国流动人口信息图表,回答下列问题。(18分)

材料一我国城市化进程正遭遇“半城市化”的困扰。“半城市化”是指农村人口向城市人口转化过程中的一种不完整状态,其表现为,农民已经离开乡村到城市就业与生活,但他们在劳动报酬、子女教有、社会保障、住房等许多方面并不能与城市居民享有同等待遇。

材料二下表为2014年我国跨省流动人口地区构成情况和2014年我国流动人口城乡结构表。

占全国流动总人口的比重

跨省人口流动地区构成 流出 流入

四川16. 8% 广东36. 7%

安徽11. 3% 浙江9. 0%

湖南11.0% 上海7. 6%

江西8. 6% 江苏6.4%

河南7.4% 北京6. 6%

湖北6. 3% 福建5.1%

其余38. 6% 其余28. 6%

流动人口城乡构成 乡村 75. 6% 22. 8%

城市 24.4% 77. 2%

材料三下图为根据2014年对重点地区流动人口的监测结果绘制的流动人口性别年龄金字塔图。

(1)结合材料二和材料三,分析我国目前人口流动的主要特点。(6分)

(2)简述现阶段我国人口大规模流动的主要原因。(6分)

(3)简述人口大量流动对流入地区带来的影响。(6分)

六安市2021-2022学年高一下学期期中考试

地理试卷参考答案

1~5ACCDC 6~10DCADA 11~15ABCAB 16~20CACBB 21~25BCACC 26-30ADBCC

31.(1)自然原因:地处平原,地势低注,排水不畅:6月~9月雨季,降水多且集中;夏秋季节,长江和鄱阳湖均处于高水位,且河流水位更高,湖水难于外泄,甚至河水倒灌入湖:水系发达,流域面积大。(任答2点得4分,其他答案合理可给分)

人为原因:人口增加,围湖造田;植被破坏。(任答1点得2分)

(2)完善抗洪排涝系统:退田还湖;上游修建水库,调节径流:植树造林,恢复植被覆盖率;培育和推广耐涝作物;调整耕作制度和土地利用方式,减少灾损面积;开展防灾减灾教育,提高防灾减灾意识;运用技术手段,加强灾害的监测和预警。(任答3点得6分)

(3)地势陡峭,山高沟深,地形坡度大,利于流水汇集;地震多发,断层发育,有大量的松散碎屑物质;多暴雨或冰雪融水等。(6分)

(4)植被;地形;降水;断层分布等。(任答4点得4分,其他答案合理可给分)

32.

(1)流动人口以农村人口为主;主要流向东南沿海城市;流动人口以青壮年为主。(6分)

(2)农村有大量剩余劳动力:城乡之间、地区之间经济发展水平差距较大;人口流入地区的就业机会较多,收入高;流入地区的生活环境一般比较优越等。(答任意3点得6分)

(3)有利:提供大量劳动力:加强商品流通,促进经济发展;加快城市化速度,提高城市化和工业化水平。(任答2点得4分)

不利:社会治安问题,交通拥挤,住房紧张等(任答1点得2分)

同课章节目录