第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 单元过关训练课件(53张PPT)

文档属性

| 名称 | 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 单元过关训练课件(53张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 964.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-27 08:38:17 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

第二单元过关训练

(时间:80分钟 满分:100分)

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分,每小题列出的四个选项中只有一个选项是正确的)

1.中国第一个五年计划的基本任务,是集中力量进行以苏联帮助兴建的156个项目为中心的工业建设。但当时我国财力、物力和技术力量有限,因而必须由中央政府集中全国力量组织建设。这揭示了“一五”计划开展的( )

A. 体制保证 B. 政策支持

C. 技术支撑 D. 社会环境

A

2.《历史的细节》一书写道:“全民族对工业革命有着超乎寻常的狂热和痴迷,甚至将齿轮作为国家的新徽记,拖拉机、汽车、飞机、轮船、车床、钢炉、铁桥成为人民币的主题。”我国对工业革命产生“超乎寻常的狂热和痴迷”的主要原因是( )

A. “一五”计划的开启

B. 社会主义改造的需要

C. 苏联工业化建设的影响

D. 谋求国家富强愿望的推动

D

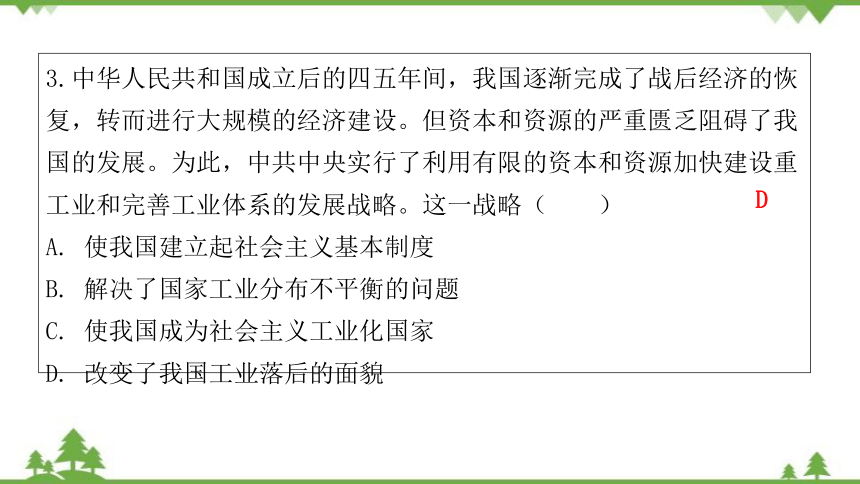

3.中华人民共和国成立后的四五年间,我国逐渐完成了战后经济的恢复,转而进行大规模的经济建设。但资本和资源的严重匮乏阻碍了我国的发展。为此,中共中央实行了利用有限的资本和资源加快建设重工业和完善工业体系的发展战略。这一战略( )

A. 使我国建立起社会主义基本制度

B. 解决了国家工业分布不平衡的问题

C. 使我国成为社会主义工业化国家

D. 改变了我国工业落后的面貌

D

4.下图是创作于1951年的年画《女司机》。该年画中印有“三八号机车开车典礼”等字样。该年画倡导的是( )

A. 发展重工业以落实“一五”计划

B. 动员群众力量实现交通工具革新

C. 鼓励女性积极参加国家经济建设

D. 以科技进步推动性别的职业平等

C

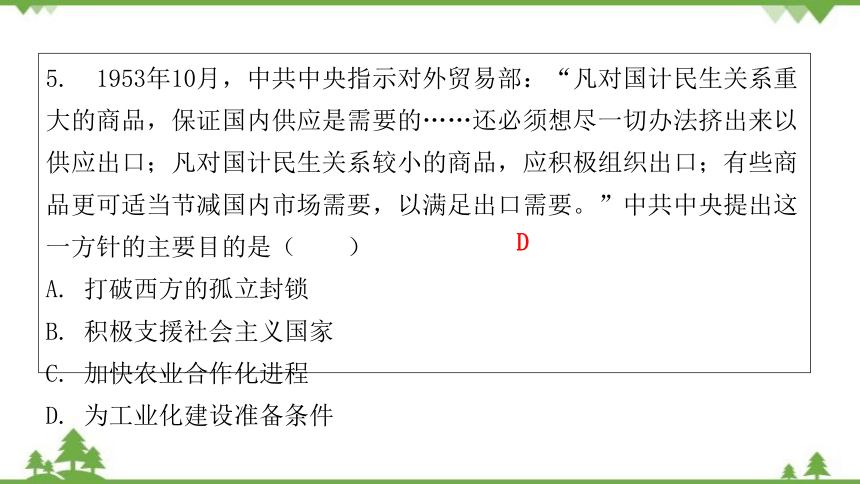

5. 1953年10月,中共中央指示对外贸易部:“凡对国计民生关系重大的商品,保证国内供应是需要的……还必须想尽一切办法挤出来以供应出口;凡对国计民生关系较小的商品,应积极组织出口;有些商品更可适当节减国内市场需要,以满足出口需要。”中共中央提出这一方针的主要目的是( )

A. 打破西方的孤立封锁

B. 积极支援社会主义国家

C. 加快农业合作化进程

D. 为工业化建设准备条件

D

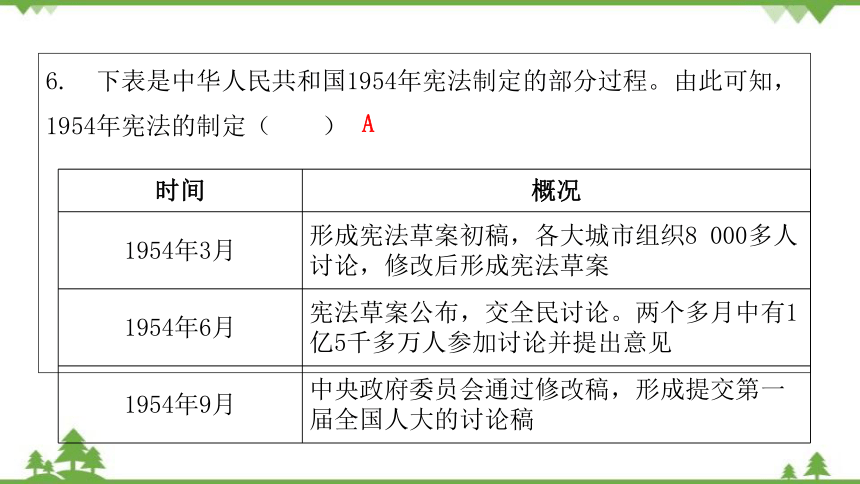

6. 下表是中华人民共和国1954年宪法制定的部分过程。由此可知,1954年宪法的制定( )

A

时间 概况

1954年3月 形成宪法草案初稿,各大城市组织8 000多人讨论,修改后形成宪法草案

1954年6月 宪法草案公布,交全民讨论。两个多月中有1亿5千多万人参加讨论并提出意见

1954年9月 中央政府委员会通过修改稿,形成提交第一届全国人大的讨论稿

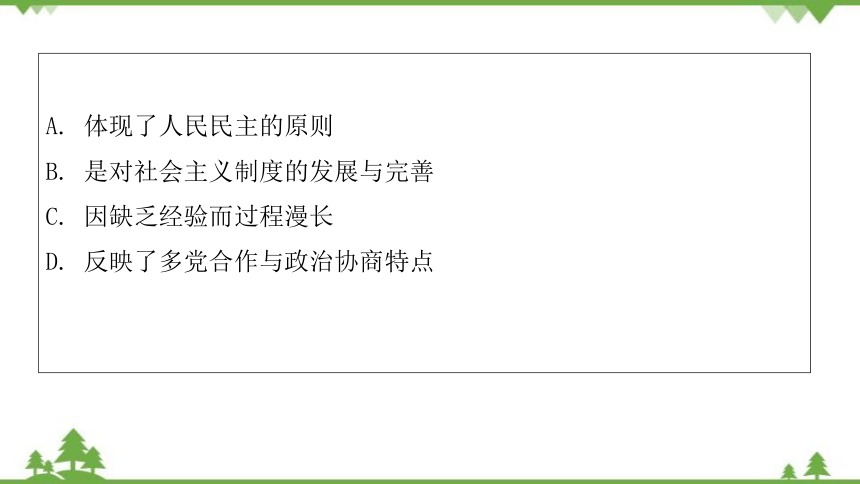

A. 体现了人民民主的原则

B. 是对社会主义制度的发展与完善

C. 因缺乏经验而过程漫长

D. 反映了多党合作与政治协商特点

7.1953年6月24日《人民日报》报道:当选的代表李长凤老大娘笑着说话了,“旧社会妇女在街上说话都不行,哪有妇女的选举权。……今后大家有什么意见告诉我,我一定给大家带上去”。该新闻报道说明当时( )

A. 人民民主原则得到落实

B. 人民代表大会制度建立

C. 政治协商制度覆盖面广

D. 民主政治建设法制化

A

8.中华人民共和国土地改革完成后,分散落后的小农经济依然严重束缚生产力发展,个体农业也很难使用大机器,不能满足工业发展的需要,同时农村也出现了新的两极分化。为解决上述问题中央政府( )

A. 普遍建立人民公社

B. 实行统购统销的政策

C. 改造民族资本主义

D. 推动农业合作化运动

D

9.“一五”计划期间,农业发展缓慢,如1954年,农业生产未能完成计划,导致工业生产缺乏原料,从而影响了工业发展计划的实现。这一现象的出现直接导致我国政府开始( )

A. 加速农业改造的进程

B. 缩减粮食征收指标

C. 减缓工业化建设步伐

D. 加快革新农业生产技术

A

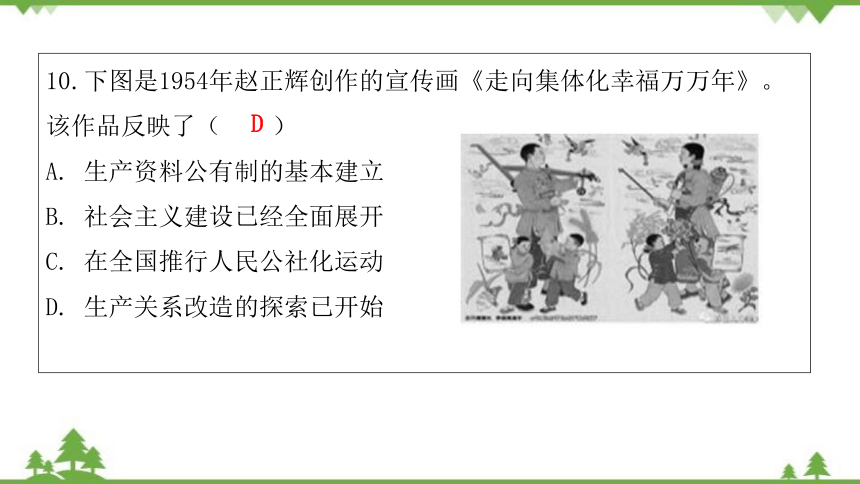

10.下图是1954年赵正辉创作的宣传画《走向集体化幸福万万年》。该作品反映了( )

A. 生产资料公有制的基本建立

B. 社会主义建设已经全面展开

C. 在全国推行人民公社化运动

D. 生产关系改造的探索已开始

D

11.从1951年至1956年,我国粮食产量持续增长:1951年1.4万吨,1952年1.4万吨,1953年1.6万吨,1954年1.69万吨,1955年1.83万吨,1956年1.92万吨。这一时期我国粮食产量增长的主要推动因素是( )

A. 第一个五年计划顺利开展

B. 社会主义改造工作的进行

C. “大跃进”及人民公社化运动

D. 土地改革和农业合作化运动

D

12.1954年底,我国手工业合作组织有4万多个,当年产值达11.7亿元,相当于1953年产值的2.3倍。这表明( )

A. 国民经济得到迅速恢复和发展

B. 公私合营取得显著成效

C. “一五”计划进展顺利

D. 手工业合作化适应了生产力发展

D

13.20世纪50年代,民族资本家荣毅仁曾说:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得,得到的却是一个人人富裕、繁荣强盛的社会主义国家。”荣毅仁有此认识,是因为当时正在开展对资本主义工商业的( )

A. 全行业公私合营 B. 合作化运动

C. 人民公社化运动 D. 国有化改革

A

14. 1949年新中国成立后,王老吉凉茶归入国有企业;1956年国家实行工商业社会主义改造,王老吉等八家企业合组“王老吉联合制药厂”;1968年,又改名为“广州中药九厂”;1982年,中药九厂改名“广州羊城药厂”;1992年,转制成为以国家股为主体的股份制企业,改名“广州羊城药业股份有限公司”。这里的“中药九厂”是( )

A. 资本主义企业 B. 公私共有企业

C. 社会主义企业 D. 中外合资企业

C

15.1954年,北京选择稻香村食品店、同仁堂国药店和六必居酱园店等10家较大的、具有传统特色的零售店进行公私合营试点,国家按照协议向这些企业原所有者支付高于银行利息的“红利”,并在此后的十余年中,逐渐将股本赎归国家所有。当时中国的这一举措( )

A. 合理调整了产业结构

B. 创新了社会主义改造方式

C. 积极借鉴了苏联经验

D. 大大加重了中央财政负担

B

6. (2021河北)下面统计图中的“某时段”应是( )

某时段我国工业总产值中部分经济成分

所占比重统计图

A. 1911—1918年

B. 1949—1956年

C. 1958—1965年

D. 1978—1985年

B

17.1956年内,全国私方人员中,被安排参加企业管理的约占40%,直接参加生产的约占60%,对一部分有影响力的资产阶级代表人物,国家安排他们在政府有关部门担任领导职务。这反映出中华人民共和国建立初期( )

A. 社会主义经济体系形成 B. 对工商业改造相对彻底

C. 公私合营兼顾和平改造 D. 工业化亟须确立公有制

C

18.下列图片共同体现出的时代主题是( )

A. 土地改革 B. 社会主义改造

C. “一五”计划 D. 巩固新生政权

B

19.1956年社会主义制度的建立是中国历史上最深刻的社会变革,为当代中国的一切发展和进步奠定了制度基础。其中,“变革”主要体现在( )

A. 生产资料公有制占绝对优势地位的确立

B. 新民主主义革命的胜利和人民政权的建立

C. 独立完整的工业和国民经济体系的建立

D. 彻底结束了帝国主义对中国人民的剥削

A

20.1955年8月,中央发文指出:必须根据1955年春耕前后分配到乡的粮食定产、定购、定销数字,结合实际情况,由乡人民委员会充分发动群众,深入讨论,划分余粮户、自足户、缺粮户。一次评定全年粮食的产量、交售任务和供应量。中央此举意在

( )

A. 推动土地改革深入发展

B. 保障工业化顺利进行

C. 学习苏联工业建设经验

D. 缓和农村的阶级矛盾

B

21.1956年,陈云多次发表讲话,强调社会主义社会“长时期内还需要‘夫妻店’,因为老百姓……还要吃大饼、油条、馄饨、汤圆”,并指出盲目并店、并厂等做法会造成产品质量下降、品种减少、服务不如过去周到等问题。陈云该讲话意在( )

A. 阐述社会主义民主政治的优势

B. 提炼中国的社会主义改造模式

C. 纠正三大改造后期的冒进倾向

D. 保护个体经济不受改造的影响

C

22.1956年6月30日通过的《高级农业生产合作社示范章程》规定:合作社对于因公负伤或者因公致病的社员要负责医治;对于遭到不幸事故、生活发生严重困难的社员,合作社要酌量给予补助。据此可知,当时我国( )

A. 完善了城乡社会福利保障制度

B. 积极建设基层医疗机构

C. 强调要多改善和照顾人民生活

D. 重视对人民生活的保障

D

23.1954年9月,全国实行凭“布票”限量供应棉布的政策;从1955年开始,实行粮食的凭票定量供应。从此,中国进入“票证的年代”,各种民用商品如煤球、猪肉等,都需要用特定的票证才能购买。这在本质上说明( )

A. 物资供应紧张没有得到改观

B. 工业化建设需要生产资料保障

C. 三大改造取得了初步的进展

D. 民生消费领域向计划经济转型

D

24.下图所示是1958年5月摄影工作者唐茂林拍摄的作品——《河南人民大干一百天,实现全省水利化》。这一作品( )

A. 反映了经济建设中人民热情的高涨

B. 是对“大跃进”浮夸现象的反思

C. 展示了人民公社化运动显著的成就

D. 预示着国民经济调整任务的完成

A

25.据某回忆录记载:“整个学校就像唱空城计一样,一打听,才知道同学们是上西山大炼钢铁去了。……总务处把好端端的火炉砸碎,放入高炉炼钢。我当时曾以焦急的心情等待着母校也能放个卫星‘向党报喜’,没想到炼出来一堆废渣。”材料反映的历史事件是( )

A. 三大改造 B. “大跃进”运动

C. 人民公社化运动 D. “文化大革命”

B

26.1958年,曾任公社书记的李丙炎说:“那时吹牛皮,我觉得是政治需要,帝国主义和修正主义看不起我们,我们就得自己给自己壮胆,提高自己的国际地位,于是就放心地放起高产‘卫星’来。”据此可知,李丙炎认为“大放卫星”( )

A. 极大提高了中国的国际地位

B. 得到了人民群众的广泛支持

C. 有其特殊的历史现实背景

D. 促进了国家各个行业的发展

C

27.在探索社会主义建设的过程中,我们出现了失误——“大跃进”和人民公社化运动。这些失误给我们留下的经验教训是( )

A. 一切要以经济建设为中心

B. 要尊重经济发展的客观规律

C. 一切要以人民利益为中心

D. 要健全社会民主和法制

B

28.1961年,中共中央提出要调整国民经济各方面的比例;巩固国民经济发展中所取得的成果;以少量的投资来充实一些部门的生产能力,使其成龙配套,以便收到更大的经济效果;提高产品质量,提高经营管理水平和劳动生产率。这一方针( )

A. 指引土地改革深入进行

B. 指导三大改造顺利完成

C. 指导国民经济全面调整

D. 指引“一五”计划提前完成

C

29.邓小平曾经很沉痛地说:“中国六十年代同世界上有差距,但不太大。六十年代末期到七十年代这十一二年,我们同世界的差距拉得太大了!”造成差距拉大的最重要原因是( )

A. 自然灾害的影响

B. “大跃进”运动的影响

C. 人民公社化的影响

D. “文化大革命”的破坏

D

30.“一床被子用了几十年,衣服、鞋袜补了又补,只靠一辆自行车和一双铁脚板走遍了兰考大地,访贫问苦,治沙治涝。”焦裕禄的事迹反映的时代精神是( )

A. 谦虚谨慎 B. 科学求实

C. 艰苦奋斗 D. 清正廉洁

C

二、综合题(本大题共3小题,第31题14分,第32题14分,第33题12分,共40分)

31.(14分)中华人民共和国成立后,党和政府带领人民朝着强国富民的奋斗目标大步迈进。阅读材料,回答问题。

材料一

年份 事件

1949 中华人民共和国成立

1950 《中华人民共和国土地改革法》颁布

中国人民志愿军赴朝作战

1951 西藏和平解放

1953 第一个五年计划开始实行

1954 第一届全国人民代表大会召开

《中华人民共和国宪法》颁布

材料二 第一个五年计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心……鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂等建成投产。……新建宝成、鹰厦等铁路30余条;川藏、青藏、新藏公路相继通车,密切了祖国内地与边疆地区的联系。

——人教版《中国历史》八年级下册

材料三 “一五”计划的基本任务是:集中力量进行苏联帮助设计的以156个建设项目为中心的、由694个大中型建设项目组成的工业建设,从而建立社会主义工业化的初步基础;发展部分集体所有制的农业生产合作社,以建立对农业和手工业社会主义改造的初步基础;基本上把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,以建立对私营工商业社会主义改造的基础。

——高德步、王珏《世界经济史》

材料四 1957年,我国就业的职工(主要指在工厂、学校、医院等单位工作的劳动者)人数达到3 205万人,比1949年增加1 570余万人;同年,全国就业的女职工人数达到 328.6 万人,比 1949 年增加268万人。

(1)从材料一中任意选取两个有关联的历史事件,结合所学知识说明两者的关系。(3分)

中华人民共和国成立后,为满足广大农民迫切要求获得土地的愿望,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》实行的土地改革,大大解放了农村生产力,巩固了新生的人民政权。

(2)根据材料二指出,“一五”计划开展的领域有哪些?结合材料一,分析“一五”计划得以顺利进行的条件。(3分)

工业、交通运输业;土地改革的完成为国家的工业化建设准备了条件。

(3)根据材料三,概括我国“一五”计划的主要特点。(3分)

在苏联的帮助下开展建设,政府领导经济建设,并集中力量进行工业化建设;工业化建设与社会主义改造并举。

(4)根据材料四指出,1957年我国劳动者就业具有什么特点?(2分)结合所学知识指出,促进劳动者就业的有利因素是什么?(3分)

就业人数增加;女职工就业人数增长幅度更大。党和政府重视人民的就业;第一个五年计划的实施;大规模经济建设的开展;1954年颁布的《中华人民共和国宪法》等法律的颁布保障了妇女的合法权益等。(任答三点,言之有理即可)

32.(14分)经济体制的改革推动了中国现代化进程。阅读材料,回答问题。

材料一 这种有计划地大量增产的要求和小农经济分散私有的性质以及农业技术的落后性质之间的矛盾是越来越明显了,困难越来越多了。这是两个带根本性质的矛盾。解决这些矛盾的第一个方针,就是实行社会革命,即农业合作化,就必须把劳动农民个人所有制逐步过渡到集体所有制,逐步过渡到社会主义。第二个方针,就是实行技术革命,即在农业中逐步使用机器和实行其他技术改革。

——中共中央文献研究室《建国以来毛泽东文稿》

材料二 手工业合作社的规模,一般的一百人左右为宜,有的也可以几百人,有的也可以几十人……组织铁、木业合作社为农业生产服务,下乡修理农具,这个办法很好,农民一定欢迎。中国手工业几千年来就有这样做的。组织合作社以后,提高了技术,就能更好地为农民服务。

——中共中央文献研究室《毛泽东文集》

材料三

1952年和1956年各种所有制经济在国民总收入中所占比例

年份 各种所有制经济在国民总收入中所占比例/%

私营经济 集体所有制经济 公私合营经济 个体经济 国营经济

1952 6.9 1.5 0.7 71.8 19.1

1956 0.1 53.4 7.3 7 32.3

材料四 社会主义革命的目的是为了解放生产力。农业和手工业由个体所有制变为社会主义的集体所有制,私营工商业由资本主义所有制变为社会主义所有制,必然使生产力大大地获得解放。这样就为大大地发展工业和农业的生产创造了社会条件。

——毛泽东在1956年一次国务会议上的一段发言

(1)根据材料一指出,“两个带根本性质的矛盾”是什么?(2分)如何解决这些矛盾? (2分)

有计划地大量增产的要求和小农经济分散私有的性质以及农业技术的落后性质之间的矛盾。实行社会革命,即农业合作化。实行技术革命,即在农业中逐步使用机器和实行其他技术改革。

(2)材料二中手工业改造的对象有哪些?(2分)改造后能起到什么作用?(2分)

铁业手工业、木业手工业。能够提高技术,更好地为农民服务。

(3)根据材料三指出,中国经济成分发生了怎样的变化?(2分)

1952年,我国个体经济占主导地位;到1956年,公有制经济占主导地位。(意思相近即可)

(4)根据材料四指出,在“私营工商业由资本主义所有制变为社会主义所有制”的过程中,国家采取什么政策实现了和平过渡?(1分)结合所学知识,指出三大改造基本完成的意义。(3分)

赎买政策。实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变。社会主义基本制度在我国建立起来。这是中国历史上最深刻的社会变革。我国从此进入社会主义初级阶段。

33.(12分)在实现中华民族伟大复兴的进程中,历史会永远铭记这样一群人,他们有一个共同的名字:最美奋斗者。阅读材料,回答问题。

材料一 20世纪50年代初期,我国掀起争当先进生产者的热潮,“超额和提前完成第一个五年计划规定指标”成为最响亮的口号。掏粪工人时传祥、技术革新能手王崇伦、纺织能手郝建秀和科学家钱学森、华罗庚等众多劳动模范被誉为“走在时间前面的人”。在劳模精神的感召下,发扬集体主义精神、劳动光荣、爱厂如家、大搞技术革新和发明创造成了全社会普遍追求的价值观。到1956年,我国提前一年完成一五计划规定的主要指标。

材料二 在社会主义建设中,广大人民自力更生、艰苦奋斗,涌现出无数先进典型和英雄模范人物,形成了具有特定内涵的时代精神。“铁人”王进喜、党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋,都是其中的典型代表。

材料三 1949年12月,在中央文化教育委员会领导下,成立“办理留学生回国事务委员会”,动员国外留学生早日回国,统筹解决回国留学生的工作和生活安排。20世纪五六十年代,2 500多名旅居海外的专家、学者,放弃了优越的工作生活条件回国效力,为中华人民共和国建设做出了重大贡献,如邓稼先、钱学森等。

(1)根据材料一指出,20世纪50年代,我国产生了什么新的社会风尚?(2分)结合所学知识指出,新的社会风尚产生的原因有哪些?(2分)

出现了学习劳模、热爱劳动、争当先进生产者的社会风尚。(意思相近即可);第一个五年计划调动了劳动者的工作热情;第一届全国人民代表大会的召开和《中华人民共和国宪法》的制定,增强了劳动人民当家做主的责任感;社会主义基本制度的建立,焕发了劳动人民的精神;党和政府的大力倡导和推动。(任答两点,言之有理即可)

(2)选取两位材料二中提到的英雄模范人物,简要说明其代表的时代精神和共性特征。(3分)

王进喜:大庆精神;雷锋:雷锋精神。使命感和责任感。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明这一时期留学生、旅居海外的专家和学者归国的原因。(2分)以这一时期一位杰出的留学归国人物为例,简要讲述其事迹和历史贡献。(3分)

中华人民共和国成立,百废待兴,急需建设人才;国家高度重视归国人才,成立专门机构妥善安排其工作生活;留学生的爱国情怀和报国热忱。钱学森,早年毕业于交通大学,后赴美留学,获得博士学位后在美国从事数学研究工作,成为国际知名的火箭专家。新中国成立后,他冲破重重阻力回到祖国,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献。

第二单元过关训练

(时间:80分钟 满分:100分)

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分,每小题列出的四个选项中只有一个选项是正确的)

1.中国第一个五年计划的基本任务,是集中力量进行以苏联帮助兴建的156个项目为中心的工业建设。但当时我国财力、物力和技术力量有限,因而必须由中央政府集中全国力量组织建设。这揭示了“一五”计划开展的( )

A. 体制保证 B. 政策支持

C. 技术支撑 D. 社会环境

A

2.《历史的细节》一书写道:“全民族对工业革命有着超乎寻常的狂热和痴迷,甚至将齿轮作为国家的新徽记,拖拉机、汽车、飞机、轮船、车床、钢炉、铁桥成为人民币的主题。”我国对工业革命产生“超乎寻常的狂热和痴迷”的主要原因是( )

A. “一五”计划的开启

B. 社会主义改造的需要

C. 苏联工业化建设的影响

D. 谋求国家富强愿望的推动

D

3.中华人民共和国成立后的四五年间,我国逐渐完成了战后经济的恢复,转而进行大规模的经济建设。但资本和资源的严重匮乏阻碍了我国的发展。为此,中共中央实行了利用有限的资本和资源加快建设重工业和完善工业体系的发展战略。这一战略( )

A. 使我国建立起社会主义基本制度

B. 解决了国家工业分布不平衡的问题

C. 使我国成为社会主义工业化国家

D. 改变了我国工业落后的面貌

D

4.下图是创作于1951年的年画《女司机》。该年画中印有“三八号机车开车典礼”等字样。该年画倡导的是( )

A. 发展重工业以落实“一五”计划

B. 动员群众力量实现交通工具革新

C. 鼓励女性积极参加国家经济建设

D. 以科技进步推动性别的职业平等

C

5. 1953年10月,中共中央指示对外贸易部:“凡对国计民生关系重大的商品,保证国内供应是需要的……还必须想尽一切办法挤出来以供应出口;凡对国计民生关系较小的商品,应积极组织出口;有些商品更可适当节减国内市场需要,以满足出口需要。”中共中央提出这一方针的主要目的是( )

A. 打破西方的孤立封锁

B. 积极支援社会主义国家

C. 加快农业合作化进程

D. 为工业化建设准备条件

D

6. 下表是中华人民共和国1954年宪法制定的部分过程。由此可知,1954年宪法的制定( )

A

时间 概况

1954年3月 形成宪法草案初稿,各大城市组织8 000多人讨论,修改后形成宪法草案

1954年6月 宪法草案公布,交全民讨论。两个多月中有1亿5千多万人参加讨论并提出意见

1954年9月 中央政府委员会通过修改稿,形成提交第一届全国人大的讨论稿

A. 体现了人民民主的原则

B. 是对社会主义制度的发展与完善

C. 因缺乏经验而过程漫长

D. 反映了多党合作与政治协商特点

7.1953年6月24日《人民日报》报道:当选的代表李长凤老大娘笑着说话了,“旧社会妇女在街上说话都不行,哪有妇女的选举权。……今后大家有什么意见告诉我,我一定给大家带上去”。该新闻报道说明当时( )

A. 人民民主原则得到落实

B. 人民代表大会制度建立

C. 政治协商制度覆盖面广

D. 民主政治建设法制化

A

8.中华人民共和国土地改革完成后,分散落后的小农经济依然严重束缚生产力发展,个体农业也很难使用大机器,不能满足工业发展的需要,同时农村也出现了新的两极分化。为解决上述问题中央政府( )

A. 普遍建立人民公社

B. 实行统购统销的政策

C. 改造民族资本主义

D. 推动农业合作化运动

D

9.“一五”计划期间,农业发展缓慢,如1954年,农业生产未能完成计划,导致工业生产缺乏原料,从而影响了工业发展计划的实现。这一现象的出现直接导致我国政府开始( )

A. 加速农业改造的进程

B. 缩减粮食征收指标

C. 减缓工业化建设步伐

D. 加快革新农业生产技术

A

10.下图是1954年赵正辉创作的宣传画《走向集体化幸福万万年》。该作品反映了( )

A. 生产资料公有制的基本建立

B. 社会主义建设已经全面展开

C. 在全国推行人民公社化运动

D. 生产关系改造的探索已开始

D

11.从1951年至1956年,我国粮食产量持续增长:1951年1.4万吨,1952年1.4万吨,1953年1.6万吨,1954年1.69万吨,1955年1.83万吨,1956年1.92万吨。这一时期我国粮食产量增长的主要推动因素是( )

A. 第一个五年计划顺利开展

B. 社会主义改造工作的进行

C. “大跃进”及人民公社化运动

D. 土地改革和农业合作化运动

D

12.1954年底,我国手工业合作组织有4万多个,当年产值达11.7亿元,相当于1953年产值的2.3倍。这表明( )

A. 国民经济得到迅速恢复和发展

B. 公私合营取得显著成效

C. “一五”计划进展顺利

D. 手工业合作化适应了生产力发展

D

13.20世纪50年代,民族资本家荣毅仁曾说:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得,得到的却是一个人人富裕、繁荣强盛的社会主义国家。”荣毅仁有此认识,是因为当时正在开展对资本主义工商业的( )

A. 全行业公私合营 B. 合作化运动

C. 人民公社化运动 D. 国有化改革

A

14. 1949年新中国成立后,王老吉凉茶归入国有企业;1956年国家实行工商业社会主义改造,王老吉等八家企业合组“王老吉联合制药厂”;1968年,又改名为“广州中药九厂”;1982年,中药九厂改名“广州羊城药厂”;1992年,转制成为以国家股为主体的股份制企业,改名“广州羊城药业股份有限公司”。这里的“中药九厂”是( )

A. 资本主义企业 B. 公私共有企业

C. 社会主义企业 D. 中外合资企业

C

15.1954年,北京选择稻香村食品店、同仁堂国药店和六必居酱园店等10家较大的、具有传统特色的零售店进行公私合营试点,国家按照协议向这些企业原所有者支付高于银行利息的“红利”,并在此后的十余年中,逐渐将股本赎归国家所有。当时中国的这一举措( )

A. 合理调整了产业结构

B. 创新了社会主义改造方式

C. 积极借鉴了苏联经验

D. 大大加重了中央财政负担

B

6. (2021河北)下面统计图中的“某时段”应是( )

某时段我国工业总产值中部分经济成分

所占比重统计图

A. 1911—1918年

B. 1949—1956年

C. 1958—1965年

D. 1978—1985年

B

17.1956年内,全国私方人员中,被安排参加企业管理的约占40%,直接参加生产的约占60%,对一部分有影响力的资产阶级代表人物,国家安排他们在政府有关部门担任领导职务。这反映出中华人民共和国建立初期( )

A. 社会主义经济体系形成 B. 对工商业改造相对彻底

C. 公私合营兼顾和平改造 D. 工业化亟须确立公有制

C

18.下列图片共同体现出的时代主题是( )

A. 土地改革 B. 社会主义改造

C. “一五”计划 D. 巩固新生政权

B

19.1956年社会主义制度的建立是中国历史上最深刻的社会变革,为当代中国的一切发展和进步奠定了制度基础。其中,“变革”主要体现在( )

A. 生产资料公有制占绝对优势地位的确立

B. 新民主主义革命的胜利和人民政权的建立

C. 独立完整的工业和国民经济体系的建立

D. 彻底结束了帝国主义对中国人民的剥削

A

20.1955年8月,中央发文指出:必须根据1955年春耕前后分配到乡的粮食定产、定购、定销数字,结合实际情况,由乡人民委员会充分发动群众,深入讨论,划分余粮户、自足户、缺粮户。一次评定全年粮食的产量、交售任务和供应量。中央此举意在

( )

A. 推动土地改革深入发展

B. 保障工业化顺利进行

C. 学习苏联工业建设经验

D. 缓和农村的阶级矛盾

B

21.1956年,陈云多次发表讲话,强调社会主义社会“长时期内还需要‘夫妻店’,因为老百姓……还要吃大饼、油条、馄饨、汤圆”,并指出盲目并店、并厂等做法会造成产品质量下降、品种减少、服务不如过去周到等问题。陈云该讲话意在( )

A. 阐述社会主义民主政治的优势

B. 提炼中国的社会主义改造模式

C. 纠正三大改造后期的冒进倾向

D. 保护个体经济不受改造的影响

C

22.1956年6月30日通过的《高级农业生产合作社示范章程》规定:合作社对于因公负伤或者因公致病的社员要负责医治;对于遭到不幸事故、生活发生严重困难的社员,合作社要酌量给予补助。据此可知,当时我国( )

A. 完善了城乡社会福利保障制度

B. 积极建设基层医疗机构

C. 强调要多改善和照顾人民生活

D. 重视对人民生活的保障

D

23.1954年9月,全国实行凭“布票”限量供应棉布的政策;从1955年开始,实行粮食的凭票定量供应。从此,中国进入“票证的年代”,各种民用商品如煤球、猪肉等,都需要用特定的票证才能购买。这在本质上说明( )

A. 物资供应紧张没有得到改观

B. 工业化建设需要生产资料保障

C. 三大改造取得了初步的进展

D. 民生消费领域向计划经济转型

D

24.下图所示是1958年5月摄影工作者唐茂林拍摄的作品——《河南人民大干一百天,实现全省水利化》。这一作品( )

A. 反映了经济建设中人民热情的高涨

B. 是对“大跃进”浮夸现象的反思

C. 展示了人民公社化运动显著的成就

D. 预示着国民经济调整任务的完成

A

25.据某回忆录记载:“整个学校就像唱空城计一样,一打听,才知道同学们是上西山大炼钢铁去了。……总务处把好端端的火炉砸碎,放入高炉炼钢。我当时曾以焦急的心情等待着母校也能放个卫星‘向党报喜’,没想到炼出来一堆废渣。”材料反映的历史事件是( )

A. 三大改造 B. “大跃进”运动

C. 人民公社化运动 D. “文化大革命”

B

26.1958年,曾任公社书记的李丙炎说:“那时吹牛皮,我觉得是政治需要,帝国主义和修正主义看不起我们,我们就得自己给自己壮胆,提高自己的国际地位,于是就放心地放起高产‘卫星’来。”据此可知,李丙炎认为“大放卫星”( )

A. 极大提高了中国的国际地位

B. 得到了人民群众的广泛支持

C. 有其特殊的历史现实背景

D. 促进了国家各个行业的发展

C

27.在探索社会主义建设的过程中,我们出现了失误——“大跃进”和人民公社化运动。这些失误给我们留下的经验教训是( )

A. 一切要以经济建设为中心

B. 要尊重经济发展的客观规律

C. 一切要以人民利益为中心

D. 要健全社会民主和法制

B

28.1961年,中共中央提出要调整国民经济各方面的比例;巩固国民经济发展中所取得的成果;以少量的投资来充实一些部门的生产能力,使其成龙配套,以便收到更大的经济效果;提高产品质量,提高经营管理水平和劳动生产率。这一方针( )

A. 指引土地改革深入进行

B. 指导三大改造顺利完成

C. 指导国民经济全面调整

D. 指引“一五”计划提前完成

C

29.邓小平曾经很沉痛地说:“中国六十年代同世界上有差距,但不太大。六十年代末期到七十年代这十一二年,我们同世界的差距拉得太大了!”造成差距拉大的最重要原因是( )

A. 自然灾害的影响

B. “大跃进”运动的影响

C. 人民公社化的影响

D. “文化大革命”的破坏

D

30.“一床被子用了几十年,衣服、鞋袜补了又补,只靠一辆自行车和一双铁脚板走遍了兰考大地,访贫问苦,治沙治涝。”焦裕禄的事迹反映的时代精神是( )

A. 谦虚谨慎 B. 科学求实

C. 艰苦奋斗 D. 清正廉洁

C

二、综合题(本大题共3小题,第31题14分,第32题14分,第33题12分,共40分)

31.(14分)中华人民共和国成立后,党和政府带领人民朝着强国富民的奋斗目标大步迈进。阅读材料,回答问题。

材料一

年份 事件

1949 中华人民共和国成立

1950 《中华人民共和国土地改革法》颁布

中国人民志愿军赴朝作战

1951 西藏和平解放

1953 第一个五年计划开始实行

1954 第一届全国人民代表大会召开

《中华人民共和国宪法》颁布

材料二 第一个五年计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心……鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂等建成投产。……新建宝成、鹰厦等铁路30余条;川藏、青藏、新藏公路相继通车,密切了祖国内地与边疆地区的联系。

——人教版《中国历史》八年级下册

材料三 “一五”计划的基本任务是:集中力量进行苏联帮助设计的以156个建设项目为中心的、由694个大中型建设项目组成的工业建设,从而建立社会主义工业化的初步基础;发展部分集体所有制的农业生产合作社,以建立对农业和手工业社会主义改造的初步基础;基本上把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,以建立对私营工商业社会主义改造的基础。

——高德步、王珏《世界经济史》

材料四 1957年,我国就业的职工(主要指在工厂、学校、医院等单位工作的劳动者)人数达到3 205万人,比1949年增加1 570余万人;同年,全国就业的女职工人数达到 328.6 万人,比 1949 年增加268万人。

(1)从材料一中任意选取两个有关联的历史事件,结合所学知识说明两者的关系。(3分)

中华人民共和国成立后,为满足广大农民迫切要求获得土地的愿望,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》实行的土地改革,大大解放了农村生产力,巩固了新生的人民政权。

(2)根据材料二指出,“一五”计划开展的领域有哪些?结合材料一,分析“一五”计划得以顺利进行的条件。(3分)

工业、交通运输业;土地改革的完成为国家的工业化建设准备了条件。

(3)根据材料三,概括我国“一五”计划的主要特点。(3分)

在苏联的帮助下开展建设,政府领导经济建设,并集中力量进行工业化建设;工业化建设与社会主义改造并举。

(4)根据材料四指出,1957年我国劳动者就业具有什么特点?(2分)结合所学知识指出,促进劳动者就业的有利因素是什么?(3分)

就业人数增加;女职工就业人数增长幅度更大。党和政府重视人民的就业;第一个五年计划的实施;大规模经济建设的开展;1954年颁布的《中华人民共和国宪法》等法律的颁布保障了妇女的合法权益等。(任答三点,言之有理即可)

32.(14分)经济体制的改革推动了中国现代化进程。阅读材料,回答问题。

材料一 这种有计划地大量增产的要求和小农经济分散私有的性质以及农业技术的落后性质之间的矛盾是越来越明显了,困难越来越多了。这是两个带根本性质的矛盾。解决这些矛盾的第一个方针,就是实行社会革命,即农业合作化,就必须把劳动农民个人所有制逐步过渡到集体所有制,逐步过渡到社会主义。第二个方针,就是实行技术革命,即在农业中逐步使用机器和实行其他技术改革。

——中共中央文献研究室《建国以来毛泽东文稿》

材料二 手工业合作社的规模,一般的一百人左右为宜,有的也可以几百人,有的也可以几十人……组织铁、木业合作社为农业生产服务,下乡修理农具,这个办法很好,农民一定欢迎。中国手工业几千年来就有这样做的。组织合作社以后,提高了技术,就能更好地为农民服务。

——中共中央文献研究室《毛泽东文集》

材料三

1952年和1956年各种所有制经济在国民总收入中所占比例

年份 各种所有制经济在国民总收入中所占比例/%

私营经济 集体所有制经济 公私合营经济 个体经济 国营经济

1952 6.9 1.5 0.7 71.8 19.1

1956 0.1 53.4 7.3 7 32.3

材料四 社会主义革命的目的是为了解放生产力。农业和手工业由个体所有制变为社会主义的集体所有制,私营工商业由资本主义所有制变为社会主义所有制,必然使生产力大大地获得解放。这样就为大大地发展工业和农业的生产创造了社会条件。

——毛泽东在1956年一次国务会议上的一段发言

(1)根据材料一指出,“两个带根本性质的矛盾”是什么?(2分)如何解决这些矛盾? (2分)

有计划地大量增产的要求和小农经济分散私有的性质以及农业技术的落后性质之间的矛盾。实行社会革命,即农业合作化。实行技术革命,即在农业中逐步使用机器和实行其他技术改革。

(2)材料二中手工业改造的对象有哪些?(2分)改造后能起到什么作用?(2分)

铁业手工业、木业手工业。能够提高技术,更好地为农民服务。

(3)根据材料三指出,中国经济成分发生了怎样的变化?(2分)

1952年,我国个体经济占主导地位;到1956年,公有制经济占主导地位。(意思相近即可)

(4)根据材料四指出,在“私营工商业由资本主义所有制变为社会主义所有制”的过程中,国家采取什么政策实现了和平过渡?(1分)结合所学知识,指出三大改造基本完成的意义。(3分)

赎买政策。实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变。社会主义基本制度在我国建立起来。这是中国历史上最深刻的社会变革。我国从此进入社会主义初级阶段。

33.(12分)在实现中华民族伟大复兴的进程中,历史会永远铭记这样一群人,他们有一个共同的名字:最美奋斗者。阅读材料,回答问题。

材料一 20世纪50年代初期,我国掀起争当先进生产者的热潮,“超额和提前完成第一个五年计划规定指标”成为最响亮的口号。掏粪工人时传祥、技术革新能手王崇伦、纺织能手郝建秀和科学家钱学森、华罗庚等众多劳动模范被誉为“走在时间前面的人”。在劳模精神的感召下,发扬集体主义精神、劳动光荣、爱厂如家、大搞技术革新和发明创造成了全社会普遍追求的价值观。到1956年,我国提前一年完成一五计划规定的主要指标。

材料二 在社会主义建设中,广大人民自力更生、艰苦奋斗,涌现出无数先进典型和英雄模范人物,形成了具有特定内涵的时代精神。“铁人”王进喜、党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋,都是其中的典型代表。

材料三 1949年12月,在中央文化教育委员会领导下,成立“办理留学生回国事务委员会”,动员国外留学生早日回国,统筹解决回国留学生的工作和生活安排。20世纪五六十年代,2 500多名旅居海外的专家、学者,放弃了优越的工作生活条件回国效力,为中华人民共和国建设做出了重大贡献,如邓稼先、钱学森等。

(1)根据材料一指出,20世纪50年代,我国产生了什么新的社会风尚?(2分)结合所学知识指出,新的社会风尚产生的原因有哪些?(2分)

出现了学习劳模、热爱劳动、争当先进生产者的社会风尚。(意思相近即可);第一个五年计划调动了劳动者的工作热情;第一届全国人民代表大会的召开和《中华人民共和国宪法》的制定,增强了劳动人民当家做主的责任感;社会主义基本制度的建立,焕发了劳动人民的精神;党和政府的大力倡导和推动。(任答两点,言之有理即可)

(2)选取两位材料二中提到的英雄模范人物,简要说明其代表的时代精神和共性特征。(3分)

王进喜:大庆精神;雷锋:雷锋精神。使命感和责任感。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明这一时期留学生、旅居海外的专家和学者归国的原因。(2分)以这一时期一位杰出的留学归国人物为例,简要讲述其事迹和历史贡献。(3分)

中华人民共和国成立,百废待兴,急需建设人才;国家高度重视归国人才,成立专门机构妥善安排其工作生活;留学生的爱国情怀和报国热忱。钱学森,早年毕业于交通大学,后赴美留学,获得博士学位后在美国从事数学研究工作,成为国际知名的火箭专家。新中国成立后,他冲破重重阻力回到祖国,参与组织领导了中国运载火箭、导弹、卫星的研制和试验工作,为中国航天事业的发展作出了巨大贡献。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化