07版人教必修二 课件全集 第一单元 1 荷塘月色

文档属性

| 名称 | 07版人教必修二 课件全集 第一单元 1 荷塘月色 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 803.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-03-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件13张PPT。荷塘月色 朱自清作者简介 朱自清,原名自华,号秋实,取春华秋实之意。为勉励自己在困境中不丧志,保持清白,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”。字佩弦。原籍浙江绍兴。因三代人定居扬州,自己又毕业于当时设在扬州的江苏第八中学高中,且在扬州做过教师,故自称“扬州人”。 1920年毕业于北京大学的哲学系,在江浙等地的中学任教,参加了文学研究会。1925年任清华大学教授。

朱自清是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。他,是毛泽东称颂的“表现了我们民族的英雄气概”的著名作家、学者、民主战士。毛泽东曾热烈赞扬其“宁死不领美国救济粮”的高尚气节。

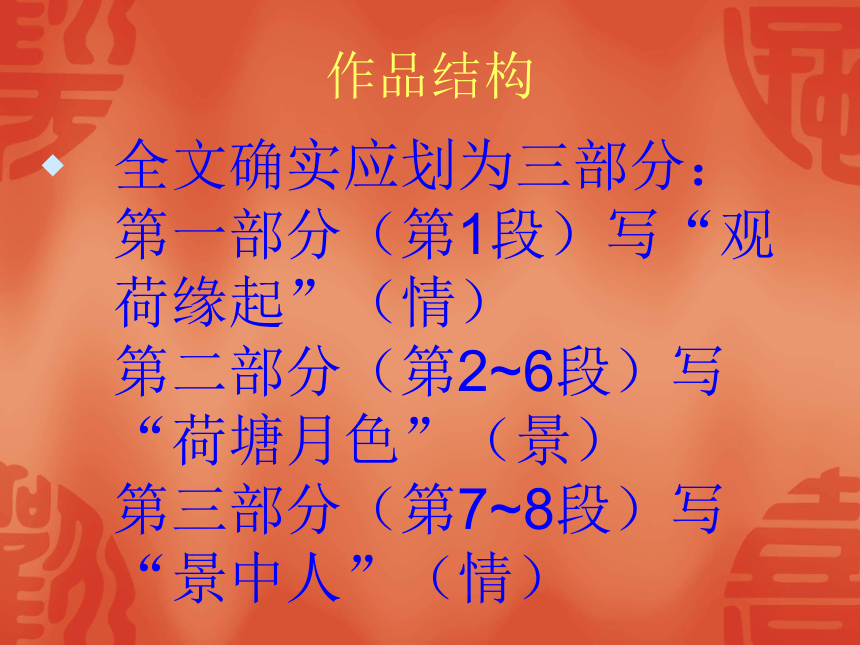

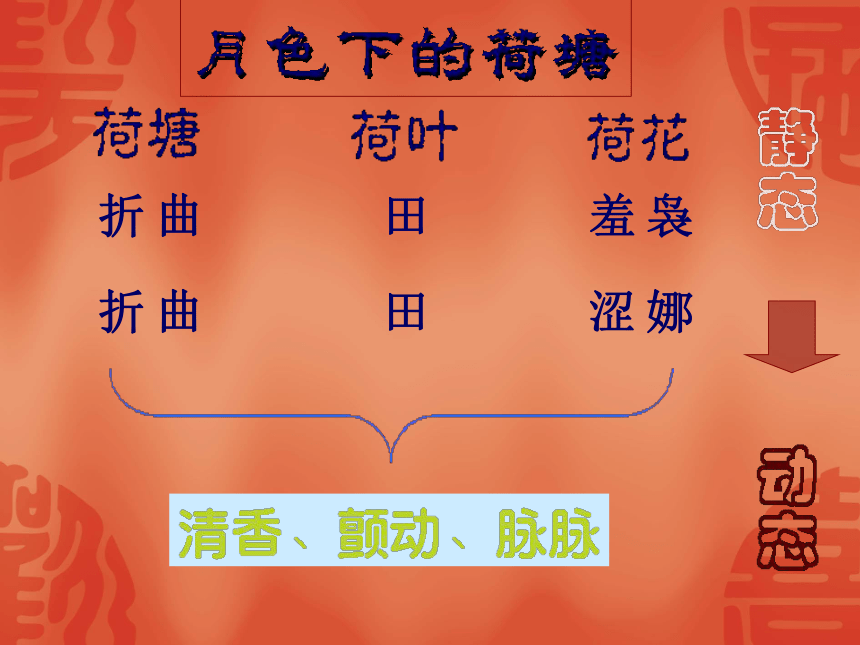

作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。时代背景 本文写与1927年7月,正是蒋介石发动“四·一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩着中国大地。朱自清先生是一个在“五四”新文化运动中涌现出来的知识分子,他信奉民主主义,富有正义感和同情心,可又与时代斗争的旋涡保持一定的距离。他只是一个民主型的战士,虽不满现实,可又缺乏信心和勇气去抗争,只能努力使自己暂时忘却现实中的一切,结果又无法忘却。作者这种矛盾的情绪,是一种难以言传的微妙幽深的情绪。但作者还是惟妙惟肖地“言传”了出来。靠什么言传呢?靠写景,传朦胧的淡淡的哀愁与喜悦之情,使我们沉浸在一种苍茫、淡雅、如诗如画、如梦如幻的朦胧美之中。作品结构 全文确实应划为三部分: 第一部分(第1段)写“观荷缘起”(情) 第二部分(第2~6段)写“荷塘月色”(景) 第三部分(第7~8段)写“景中人”(情) 曲 曲

折 折田 田袅 娜

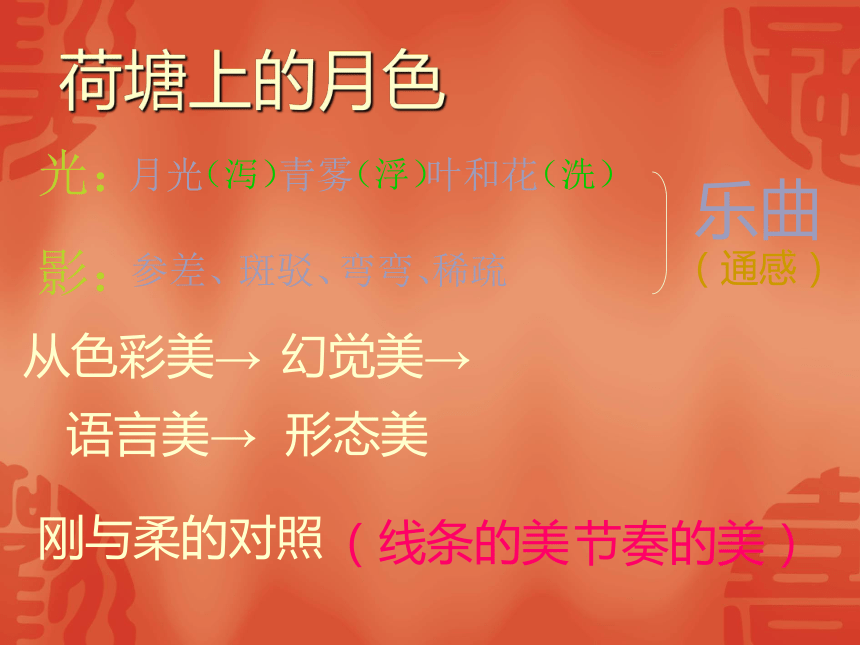

羞 涩荷塘上的月色 光:月光(泻)青雾(浮)叶和花(洗)影:参差、斑驳、弯弯、稀疏从色彩美→幻觉美→语言美→形态美刚与柔的对照(线条的美 节奏的美)乐曲(通感) 荷塘

月色

画 面 是—美丽的气 氛 是—宁静的格 调 是—雅致的美静雅品读探究 如何理解“这几天心里颇不宁静” ?开篇第一句“这几天心里颇不宁静”确定了全文的感情基调。一个“忽然”,引出了作者精心绘制的荷塘月色图画,构成了一个恬静幽美、清香四溢的世界。实处落笔,渗透一个“静”字。“悄悄”、“轻轻”。悄悄出门,轻轻进门,一是为了不影响家人,二是表现了一种孤寂的心态。 全文的第一句是文章的“文眼” 第三段中路上的一段独白:“路上只我一个人……这是独处的妙处”。 此段抛开写景,句句都是内心活动,这样写是不是偏离了文章的主题呢? 明确:A、抒写月下独处的自由感正是对“心里颇不宁静”的自我调节,蕴涵了对黑暗现实的不满。B、这“情”没有离开“景”,如果不是月下独行在那条极幽僻的路上,又怎么能抒发所谓“独处”之情呢? 解析第四段,看作者是怎样从多角度来描摹荷塘美景的 ?(1)、按观察的角度,视线由近及远,由上而下的空间顺序:茂密荷叶→多姿荷花→缕缕荷香→叶.花颤动→流水? (2)、深味作者匠心:? 抓静态与动态的结合作者笔下景物都是“动”的,“静”不过是“动”的瞬间表现。?抓可见与可想的结合,写出散文神韵。荷叶田田,满遮塘面,塘水看不到,却断定叶下的水“脉脉”有情,这由叶子的“风致”引起的想象。? “微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。” 使用什么手法?通感

本体—花香(作用于人的嗅觉)? 喻体—渺茫的歌声(作用于人的听觉)? 小结 本文写夜游的动机、夜游的联想。从出门到回家,叙述线索清晰而有变化,结构自然严谨。写景层次分明而富有特征,朦胧的景色与淡淡的喜悦和哀愁交融在一起。借景抒情,情景交融。语言优美、凝练而传神。运用比喻、联想、衬托等手法把景象表达得极其真切而富韵味。明线游踪暗线情感小结

朱自清是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。他,是毛泽东称颂的“表现了我们民族的英雄气概”的著名作家、学者、民主战士。毛泽东曾热烈赞扬其“宁死不领美国救济粮”的高尚气节。

作品有诗文集《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、《伦敦杂记》,杂文集《论雅俗共赏》、《标准与尺度》以及一些文艺论著,收在《朱自清文集》里。时代背景 本文写与1927年7月,正是蒋介石发动“四·一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩着中国大地。朱自清先生是一个在“五四”新文化运动中涌现出来的知识分子,他信奉民主主义,富有正义感和同情心,可又与时代斗争的旋涡保持一定的距离。他只是一个民主型的战士,虽不满现实,可又缺乏信心和勇气去抗争,只能努力使自己暂时忘却现实中的一切,结果又无法忘却。作者这种矛盾的情绪,是一种难以言传的微妙幽深的情绪。但作者还是惟妙惟肖地“言传”了出来。靠什么言传呢?靠写景,传朦胧的淡淡的哀愁与喜悦之情,使我们沉浸在一种苍茫、淡雅、如诗如画、如梦如幻的朦胧美之中。作品结构 全文确实应划为三部分: 第一部分(第1段)写“观荷缘起”(情) 第二部分(第2~6段)写“荷塘月色”(景) 第三部分(第7~8段)写“景中人”(情) 曲 曲

折 折田 田袅 娜

羞 涩荷塘上的月色 光:月光(泻)青雾(浮)叶和花(洗)影:参差、斑驳、弯弯、稀疏从色彩美→幻觉美→语言美→形态美刚与柔的对照(线条的美 节奏的美)乐曲(通感) 荷塘

月色

画 面 是—美丽的气 氛 是—宁静的格 调 是—雅致的美静雅品读探究 如何理解“这几天心里颇不宁静” ?开篇第一句“这几天心里颇不宁静”确定了全文的感情基调。一个“忽然”,引出了作者精心绘制的荷塘月色图画,构成了一个恬静幽美、清香四溢的世界。实处落笔,渗透一个“静”字。“悄悄”、“轻轻”。悄悄出门,轻轻进门,一是为了不影响家人,二是表现了一种孤寂的心态。 全文的第一句是文章的“文眼” 第三段中路上的一段独白:“路上只我一个人……这是独处的妙处”。 此段抛开写景,句句都是内心活动,这样写是不是偏离了文章的主题呢? 明确:A、抒写月下独处的自由感正是对“心里颇不宁静”的自我调节,蕴涵了对黑暗现实的不满。B、这“情”没有离开“景”,如果不是月下独行在那条极幽僻的路上,又怎么能抒发所谓“独处”之情呢? 解析第四段,看作者是怎样从多角度来描摹荷塘美景的 ?(1)、按观察的角度,视线由近及远,由上而下的空间顺序:茂密荷叶→多姿荷花→缕缕荷香→叶.花颤动→流水? (2)、深味作者匠心:? 抓静态与动态的结合作者笔下景物都是“动”的,“静”不过是“动”的瞬间表现。?抓可见与可想的结合,写出散文神韵。荷叶田田,满遮塘面,塘水看不到,却断定叶下的水“脉脉”有情,这由叶子的“风致”引起的想象。? “微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。” 使用什么手法?通感

本体—花香(作用于人的嗅觉)? 喻体—渺茫的歌声(作用于人的听觉)? 小结 本文写夜游的动机、夜游的联想。从出门到回家,叙述线索清晰而有变化,结构自然严谨。写景层次分明而富有特征,朦胧的景色与淡淡的喜悦和哀愁交融在一起。借景抒情,情景交融。语言优美、凝练而传神。运用比喻、联想、衬托等手法把景象表达得极其真切而富韵味。明线游踪暗线情感小结