8 走进中国建筑与诗歌部编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 8 走进中国建筑与诗歌部编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 178.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

走进中国建筑与诗歌

体验发现创造之魅力

——《中国建筑的特征》《说“木叶”》

群文阅读

教学目标:

1.整体感知,提炼文章观点;

2.理清文章思路,分析感受作者阐释说明、逻辑推理的方法

3. 感受文章语言严谨准确却不乏形象的特点;

教学过程:

情境导入

人类发展的过程是文明进步的过程。在人类文明的发展进程中,人们带着与生俱来的好奇心与想象力,不断探索,努力创新,创造了一个又一个人类文明发展奇迹。你能例举一两个有关“探索与发现”的人物或故事吗?今天,让我们一起走进林庚先生的《说木叶》、梁思成先生的《中国建筑的特征》,看看两位先生在诗歌与建筑上有怎样的发现,他们是如何来表述他们的发现的,他们的探索发现对我们有怎样的启示。

出示课堂任务清单(略)

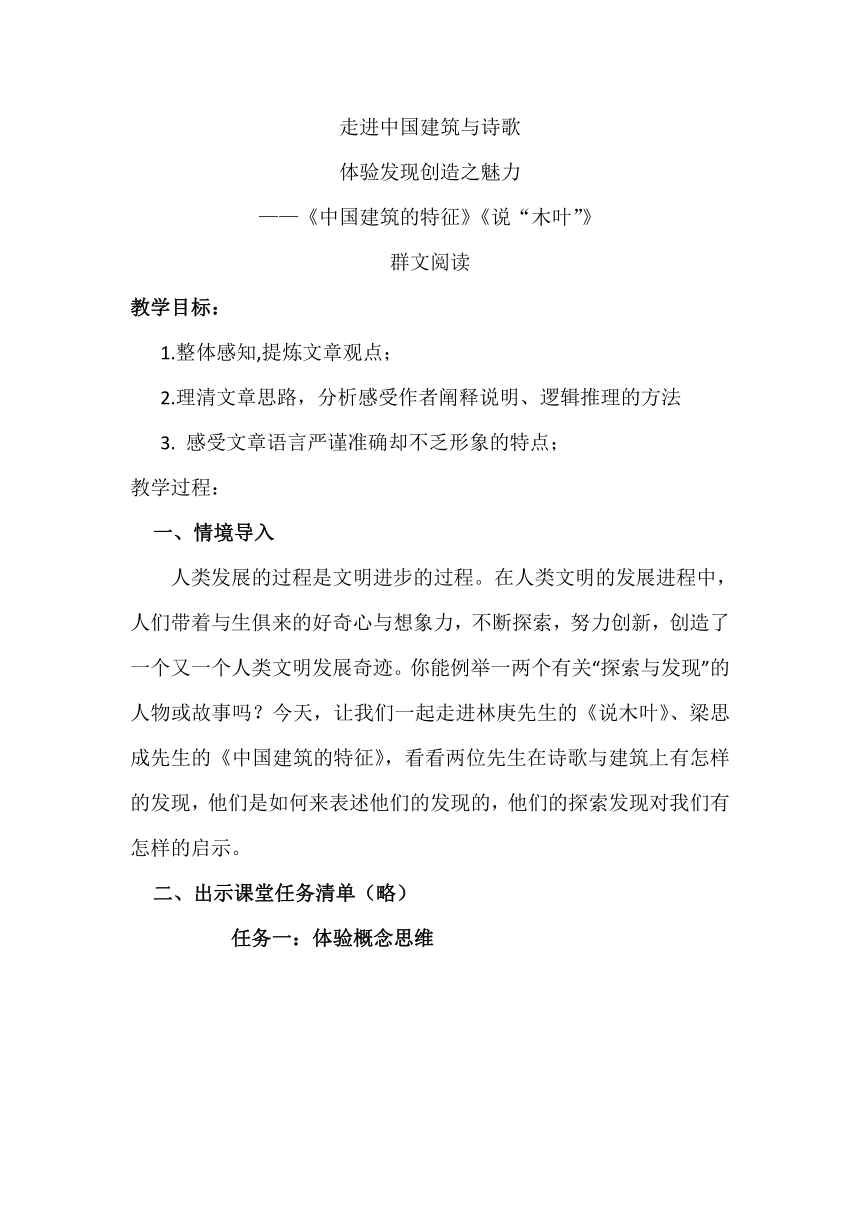

任务一:体验概念思维

根据学生回答情况,教师追问诗歌语言“暗示性”及中国建筑的“文法”与“词汇”的具体内涵,并引导学生在《中国建筑的特征》与《说“木叶”》中勾画如下段句,分析感受两人在科学思维上的特色。

如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题,乃至为了表达同样的情感,不同民族,在不同的时代是可以各自用自己的“词汇”和“文法”来处理它们的。简单的如台基、栏杆、台阶等等,所要解决的问题基本是相同的,但许多民族创造了形式不同的台基、栏杆和台阶。

(不同领域、求同存异)

2.重点勾划以下句子,感受作者独特的思维方式:

A.“木叶”是什么呢?

B.我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?其实“树”是常见的,例如……可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?一般的情况,大概遇见“树叶”的时候就简称之为“叶”。例如说……

C.然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯舍弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

D. 首先,我们似乎应该研究一下,古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

……

(追问,考据,比较,发现)

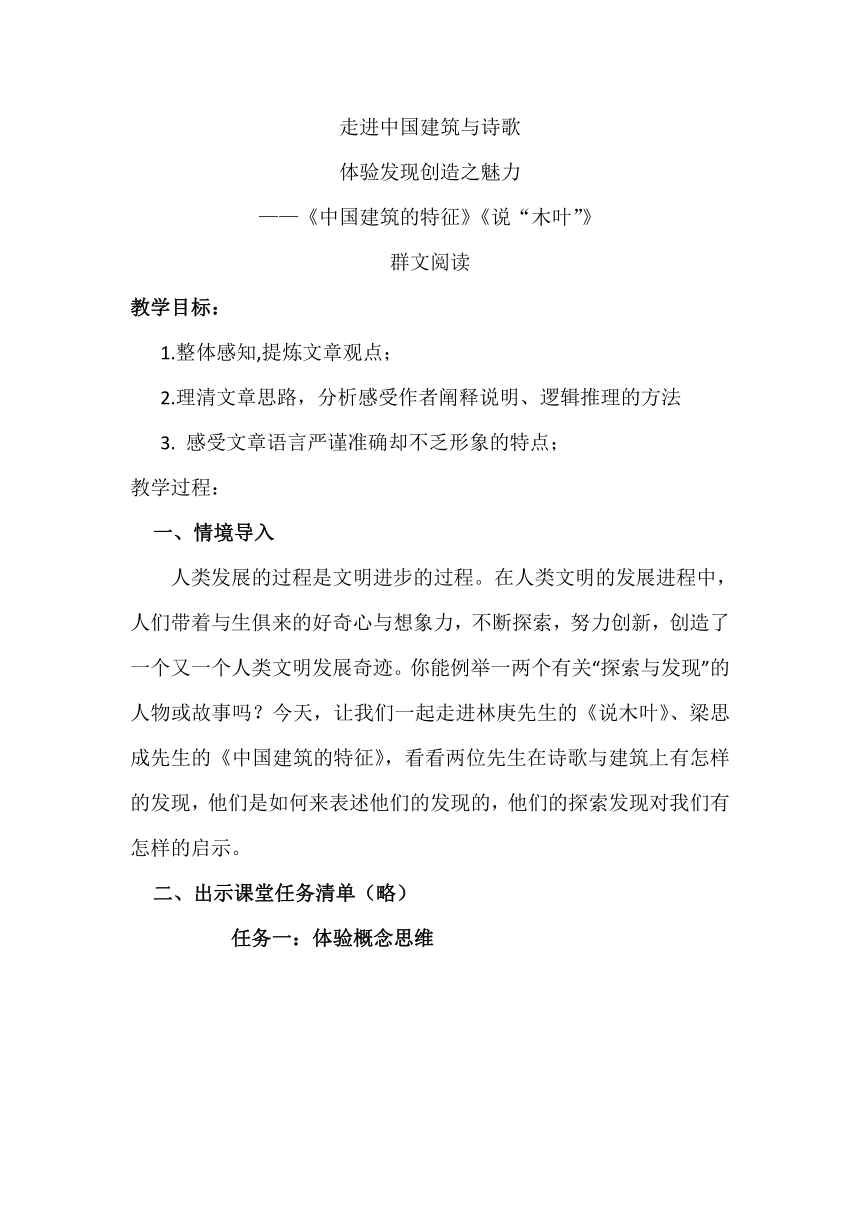

任务二:探索思路方法

任务三:探索语言特色

有人说,《说木叶》与《中国建筑的特征》虽为专业性非常强的文章,但文章却未有枯燥乏味之感,相反,两篇文章都呈现出形象、准确、严谨的特点,你能结合文章具体语段谈谈你的理解吗?

具体可以从以下方面着手:

1.请同学们勾划出《说“木叶”》中描写“木”“叶”的诗句,分析其作用;

2.请同学们勾划出《中国建筑的特征》中运用各类修辞手法的句子,分析感受其特色。

3.勾划出恰当运用副词的句子,感受文章语言准确严谨的特点。

任务四:实践探索发现

像《说木叶》中所说的暗示性,在古代诗歌中其实并不罕见,例如“柳”就具有比较强的暗示性。请同学们品读下列诗句,探究古代诗词中的“柳”的含义。补充资料如下:

(一)以“柳”绘春

柳树大多在春天发芽,每当柳树抽出新芽就代表春天的到来,因此柳树是春天的象征。韩愈的《早春》“最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都”将柳树作为最美春景的象征,将整个皇城的生气都归结在柳树上。志南《绝句》“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”描写了诗人春季郊游被杏花微雨打湿衣裳,微风拂过面颊,带来了杨柳的气息的情景,诗人面对满园春景只取杨柳描写,将留不住的风物化为杨柳,仿佛诗人能够借杨柳而把握住春天,更为贴切地表达了对春天的爱恋。

(二)以“柳”抒情

1.以“柳”抒离别

从音律的角度看,“柳”与“留”发音相似,故古人借“柳”表达对即将分别的人的思念。《诗经·采薇》中“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”算是以柳诉离别的鼻祖。王维《送元二使安西》“渭城朝雨悒轻尘,客舍青青柳色新”在送别友人时描写柳,表达出了对友人的不舍及希望友人能留下来的心情。唐代雍裕之《江边柳》:“袅袅古堤边,青青一树烟。若为丝不断,留取系郎船”柳承载着少女对情郎的思念,希望柳能化作连绵不断的丝线,这样就能将情郎牢牢拴住,免受离别之苦。到了盛唐时期李白以一首《忆秦娥》“年年柳色,灞桥伤别”使得“灞桥折柳”成为送别诗的典故,直到现在人们不经意走过灞桥都能感受到淡淡的离别愁绪,果然有柳的地方就有离别。柳永用一曲“杨柳岸,晓风残月”将柳与离别的关系推向了极致,柳成了与友人告别,与亲人分离的必备品。

2.以“柳”诉相思

古人大多喜欢种树,柳树最易栽活,自然成为古人的不二选择,因此在家中庭院、屋前房后都种满柳树。由此就有了“庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幂无重数”,柳树便成为家的代名词,人们每每看到柳树就会不由自主的想到家乡。李白《春夜洛阳闻笛》:“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。”诗人尚未见到柳树,仅仅听见夜曲中的柳树,便已起了“故园情”,若是见到了柳树思乡之情溢于言表。王之涣《凉州词》“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”描写了将士们在保卫祖国,外出征战时,把柳当做家乡和亲人,借此来排解思乡之苦。辛弃疾的《摸鱼儿》:“休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处。”词人以斜阳之中的烟柳的惨淡景象暗示南宋朝廷即将走向灭亡的前途和命运,柳在这里就变为了词人对国家前途的担忧和北方沦陷的家乡的思念。张九龄《折杨柳》:“纤纤杨柳,持此寄情人。一枝何足贵,怜是故园春”更是直接用柳代替故园,借此表达出对家乡的思念之情。

3.以“柳”诉闲愁

众所周知,柳树到春天都会产生很多柳絮,“絮”与“绪”是谐音,由此诗人总会借柳絮抒发自己的闲愁思绪。王昌龄的《闺怨》:“忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。”诗人想象年轻的女子看见飘在空中的柳絮,尤其在春季这样充满爱的季节不由得想起自己的丈夫,从而后悔让丈夫离家建功立业,表达出对丈夫思念的愁绪。贺铸的《横塘路·凌波不过横塘路》“试问闲愁都几许?一川烟草满城风絮,梅子黄时雨。”诗人将自己的愁绪比作是漫天的柳絮,以柳絮的多比喻自己愁绪之多,借此写出了自己的愁之深。

4.以“柳”诉爱恋

“柳”除去离别、相思等悲情,因其形态婀娜而柔美又成了爱情的象征。陆游在沈园壁上写下的《钗头凤·红酥手》中“红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。”便是用柳歌颂了自己与妻子的爱情。欧阳修在《生查子·去年元夜时》“去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后”写出了元宵节男女恋人相约当月亮爬上树梢时就在柳树下相见的情景,爱情本就带着绵绵不绝的情意,将爱情与柳树结合,是对恋人之间情感的物化,让读者能更加形象的体会爱情,激起人们也想到柳树下等待自己的真命天子的欲望。刘禹锡《竹枝词》中“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声”更是以柳营造了一个充满诗意的场景进而引出“道是无晴却有晴”表现了女子面对爱情时她的忐忑、她的希望、她的眷恋、她的等待。由此可见,柳已经成为描写爱情诗句中的典型意象,为男女之间的情感增添一抹独特的韵味。

(三)以“柳”写人

1.以“柳”写女子

柳树婀娜纤细,风吹过柳枝更是随风摆动,一静一动都与年轻的女子有几分相似,像是女子或站或舞,因此诗人们常常用柳樹代写美丽的女子。李清照《蝶恋花·暖雨晴风初破冻》中“暖雨晴风初破冻,柳眼梅腮,已觉春心动”用柳叶代指女子灵动的眉毛,生动形象,至此之后“柳叶弯眉”便成了面容姣好的女子的代名词。张先的《醉垂柳》:“细看诸好处,人人道,柳腰身。”柳树先天纤细,诗人们大多观察到柳枝随风飘动正像柔弱纤细的女子扭动自己的腰身,借柳树表现了女子的轻盈美好。用柳写女子最为著名的还是贺知章的《咏柳》诗:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”万条柳枝垂下的场景就像妆成的少女,既写出了少女的清新雅致,又将柳树人性化,表现其柔美的特点,可谓是柳与人相衬的典范。

2.以“柳”写高洁的隐士

陶渊明是历史上出了名的隐士,放弃官职回到家乡过上田园生活,他在自家门前种上五棵柳树,自号“五柳先生”,由此柳便于隐士结下了不解之缘。王维《辋川闲居赠裴秀才迪》:“复值接舆醉,狂歌五柳前。”诗人将自己的友人与春秋时的隐士“接舆”相比较,表达了对友人隐居生活的向往和赞美之情。韩雄《寒食》中的“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜”描写了寒食节折柳的情景,表现了对介子推的尊敬和赞美,讽刺了在寒食节点蜡烛的宦官小人。

“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”杨柳是凄婉的,是征人对家乡的思念;“月上柳梢头,人约黄昏后。”杨柳是美好的,是爱情的见证,是约会的低语。“吹面不寒杨柳风”,杨柳是温柔的,是报春的使者。“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。”杨柳是婀娜的,是姣好的女子的化身。“柳”的别离意象在中国古典诗词中有着突出的表现,为历代诗人词家们所沿用,并在此过程中形成了其生动感人的特点,值得我们今人吟味,也代表了诗歌意象的独特魅力。

请同学们阅读补充材料,完成相关表格的填写。

课堂小结(略)

布置作业

常识对我们的学习、生活都很重要。请你以“常识中理”为话题,写一篇800字左右的说明文,题目自拟。

体验发现创造之魅力

——《中国建筑的特征》《说“木叶”》

群文阅读

教学目标:

1.整体感知,提炼文章观点;

2.理清文章思路,分析感受作者阐释说明、逻辑推理的方法

3. 感受文章语言严谨准确却不乏形象的特点;

教学过程:

情境导入

人类发展的过程是文明进步的过程。在人类文明的发展进程中,人们带着与生俱来的好奇心与想象力,不断探索,努力创新,创造了一个又一个人类文明发展奇迹。你能例举一两个有关“探索与发现”的人物或故事吗?今天,让我们一起走进林庚先生的《说木叶》、梁思成先生的《中国建筑的特征》,看看两位先生在诗歌与建筑上有怎样的发现,他们是如何来表述他们的发现的,他们的探索发现对我们有怎样的启示。

出示课堂任务清单(略)

任务一:体验概念思维

根据学生回答情况,教师追问诗歌语言“暗示性”及中国建筑的“文法”与“词汇”的具体内涵,并引导学生在《中国建筑的特征》与《说“木叶”》中勾画如下段句,分析感受两人在科学思维上的特色。

如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题,乃至为了表达同样的情感,不同民族,在不同的时代是可以各自用自己的“词汇”和“文法”来处理它们的。简单的如台基、栏杆、台阶等等,所要解决的问题基本是相同的,但许多民族创造了形式不同的台基、栏杆和台阶。

(不同领域、求同存异)

2.重点勾划以下句子,感受作者独特的思维方式:

A.“木叶”是什么呢?

B.我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?其实“树”是常见的,例如……可是为什么单单“树叶”就不常见了呢?一般的情况,大概遇见“树叶”的时候就简称之为“叶”。例如说……

C.然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯舍弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

D. 首先,我们似乎应该研究一下,古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?也就是说,都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

……

(追问,考据,比较,发现)

任务二:探索思路方法

任务三:探索语言特色

有人说,《说木叶》与《中国建筑的特征》虽为专业性非常强的文章,但文章却未有枯燥乏味之感,相反,两篇文章都呈现出形象、准确、严谨的特点,你能结合文章具体语段谈谈你的理解吗?

具体可以从以下方面着手:

1.请同学们勾划出《说“木叶”》中描写“木”“叶”的诗句,分析其作用;

2.请同学们勾划出《中国建筑的特征》中运用各类修辞手法的句子,分析感受其特色。

3.勾划出恰当运用副词的句子,感受文章语言准确严谨的特点。

任务四:实践探索发现

像《说木叶》中所说的暗示性,在古代诗歌中其实并不罕见,例如“柳”就具有比较强的暗示性。请同学们品读下列诗句,探究古代诗词中的“柳”的含义。补充资料如下:

(一)以“柳”绘春

柳树大多在春天发芽,每当柳树抽出新芽就代表春天的到来,因此柳树是春天的象征。韩愈的《早春》“最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都”将柳树作为最美春景的象征,将整个皇城的生气都归结在柳树上。志南《绝句》“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”描写了诗人春季郊游被杏花微雨打湿衣裳,微风拂过面颊,带来了杨柳的气息的情景,诗人面对满园春景只取杨柳描写,将留不住的风物化为杨柳,仿佛诗人能够借杨柳而把握住春天,更为贴切地表达了对春天的爱恋。

(二)以“柳”抒情

1.以“柳”抒离别

从音律的角度看,“柳”与“留”发音相似,故古人借“柳”表达对即将分别的人的思念。《诗经·采薇》中“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”算是以柳诉离别的鼻祖。王维《送元二使安西》“渭城朝雨悒轻尘,客舍青青柳色新”在送别友人时描写柳,表达出了对友人的不舍及希望友人能留下来的心情。唐代雍裕之《江边柳》:“袅袅古堤边,青青一树烟。若为丝不断,留取系郎船”柳承载着少女对情郎的思念,希望柳能化作连绵不断的丝线,这样就能将情郎牢牢拴住,免受离别之苦。到了盛唐时期李白以一首《忆秦娥》“年年柳色,灞桥伤别”使得“灞桥折柳”成为送别诗的典故,直到现在人们不经意走过灞桥都能感受到淡淡的离别愁绪,果然有柳的地方就有离别。柳永用一曲“杨柳岸,晓风残月”将柳与离别的关系推向了极致,柳成了与友人告别,与亲人分离的必备品。

2.以“柳”诉相思

古人大多喜欢种树,柳树最易栽活,自然成为古人的不二选择,因此在家中庭院、屋前房后都种满柳树。由此就有了“庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幂无重数”,柳树便成为家的代名词,人们每每看到柳树就会不由自主的想到家乡。李白《春夜洛阳闻笛》:“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。”诗人尚未见到柳树,仅仅听见夜曲中的柳树,便已起了“故园情”,若是见到了柳树思乡之情溢于言表。王之涣《凉州词》“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”描写了将士们在保卫祖国,外出征战时,把柳当做家乡和亲人,借此来排解思乡之苦。辛弃疾的《摸鱼儿》:“休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处。”词人以斜阳之中的烟柳的惨淡景象暗示南宋朝廷即将走向灭亡的前途和命运,柳在这里就变为了词人对国家前途的担忧和北方沦陷的家乡的思念。张九龄《折杨柳》:“纤纤杨柳,持此寄情人。一枝何足贵,怜是故园春”更是直接用柳代替故园,借此表达出对家乡的思念之情。

3.以“柳”诉闲愁

众所周知,柳树到春天都会产生很多柳絮,“絮”与“绪”是谐音,由此诗人总会借柳絮抒发自己的闲愁思绪。王昌龄的《闺怨》:“忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。”诗人想象年轻的女子看见飘在空中的柳絮,尤其在春季这样充满爱的季节不由得想起自己的丈夫,从而后悔让丈夫离家建功立业,表达出对丈夫思念的愁绪。贺铸的《横塘路·凌波不过横塘路》“试问闲愁都几许?一川烟草满城风絮,梅子黄时雨。”诗人将自己的愁绪比作是漫天的柳絮,以柳絮的多比喻自己愁绪之多,借此写出了自己的愁之深。

4.以“柳”诉爱恋

“柳”除去离别、相思等悲情,因其形态婀娜而柔美又成了爱情的象征。陆游在沈园壁上写下的《钗头凤·红酥手》中“红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。”便是用柳歌颂了自己与妻子的爱情。欧阳修在《生查子·去年元夜时》“去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后”写出了元宵节男女恋人相约当月亮爬上树梢时就在柳树下相见的情景,爱情本就带着绵绵不绝的情意,将爱情与柳树结合,是对恋人之间情感的物化,让读者能更加形象的体会爱情,激起人们也想到柳树下等待自己的真命天子的欲望。刘禹锡《竹枝词》中“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声”更是以柳营造了一个充满诗意的场景进而引出“道是无晴却有晴”表现了女子面对爱情时她的忐忑、她的希望、她的眷恋、她的等待。由此可见,柳已经成为描写爱情诗句中的典型意象,为男女之间的情感增添一抹独特的韵味。

(三)以“柳”写人

1.以“柳”写女子

柳树婀娜纤细,风吹过柳枝更是随风摆动,一静一动都与年轻的女子有几分相似,像是女子或站或舞,因此诗人们常常用柳樹代写美丽的女子。李清照《蝶恋花·暖雨晴风初破冻》中“暖雨晴风初破冻,柳眼梅腮,已觉春心动”用柳叶代指女子灵动的眉毛,生动形象,至此之后“柳叶弯眉”便成了面容姣好的女子的代名词。张先的《醉垂柳》:“细看诸好处,人人道,柳腰身。”柳树先天纤细,诗人们大多观察到柳枝随风飘动正像柔弱纤细的女子扭动自己的腰身,借柳树表现了女子的轻盈美好。用柳写女子最为著名的还是贺知章的《咏柳》诗:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”万条柳枝垂下的场景就像妆成的少女,既写出了少女的清新雅致,又将柳树人性化,表现其柔美的特点,可谓是柳与人相衬的典范。

2.以“柳”写高洁的隐士

陶渊明是历史上出了名的隐士,放弃官职回到家乡过上田园生活,他在自家门前种上五棵柳树,自号“五柳先生”,由此柳便于隐士结下了不解之缘。王维《辋川闲居赠裴秀才迪》:“复值接舆醉,狂歌五柳前。”诗人将自己的友人与春秋时的隐士“接舆”相比较,表达了对友人隐居生活的向往和赞美之情。韩雄《寒食》中的“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜”描写了寒食节折柳的情景,表现了对介子推的尊敬和赞美,讽刺了在寒食节点蜡烛的宦官小人。

“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”杨柳是凄婉的,是征人对家乡的思念;“月上柳梢头,人约黄昏后。”杨柳是美好的,是爱情的见证,是约会的低语。“吹面不寒杨柳风”,杨柳是温柔的,是报春的使者。“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。”杨柳是婀娜的,是姣好的女子的化身。“柳”的别离意象在中国古典诗词中有着突出的表现,为历代诗人词家们所沿用,并在此过程中形成了其生动感人的特点,值得我们今人吟味,也代表了诗歌意象的独特魅力。

请同学们阅读补充材料,完成相关表格的填写。

课堂小结(略)

布置作业

常识对我们的学习、生活都很重要。请你以“常识中理”为话题,写一篇800字左右的说明文,题目自拟。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])