《每天诞生一次》《列宁格勒的树》一周强化

文档属性

| 名称 | 《每天诞生一次》《列宁格勒的树》一周强化 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 34.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-03-10 18:54:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

初二语文北师大版

《每天诞生一次》《列宁格勒的树》

一周强化

一、一周知识概述

《每天诞生一次》

1、作者简介

周涛,1946年生,陕西榆林人。1955年随父母工作调动由北京迁居新疆。1965年考入新疆大学中文系。1979年参加中国人民解放军,现为兰州军区创作室副主任兼新疆军区创作室主任。

周涛为新边塞诗派主要代表之一,著有诗集《牧人集》《神山》《鹰笛》《野马群》《云游》《英雄泪》等。诗风冷峻、沉雄、悲壮、苍茫。不过,也有人认为周涛的散文比诗好。他在1989年所写的《伊犁秋天的札记》一文中说:“我理解这种称赞并且也相信,因为我的散文是站在诗的肩膀上的。我花了二十年,经历过痛彻心脾的疑惑、思考、实践、寻找,而终未能真正完成诗。”周涛的散文集有《稀世之鸟》《游牧长城》《兀立荒原》《中华散文珍藏本·周涛卷》《红嘴鸦》《感谢生命》《山河判断》等二十多本。周涛曾比较自己与贾平凹的散文创作,认为:“他细腻,我粗犷;他灵秀,我雄浑;他隐,我显;他含蓄,我直露;他长河落日圆,我大漠孤烟直;他更多的是以情动人,以人感人,我大多则以势压人,得理不让人;他文如细雨润物,潜入人心,我文则似山洪暴发,浑流四溢;他是一种青山秀水的风致,我是风吹草低的野韵。”

2、文章主旨理解

不但重复的日子是新鲜的,深邃的,是美的,而且平凡的、平淡的活动,比如唱歌、阅读,也是美的。美到令人感动,感动得热泪盈眶。不但欢笑是美的,而且哭也是美的。因为生命的一切现象都是美的,对于生命,应当无比珍惜。

3、文章思路理解

周涛认为每一天都是自己生命的再一次开始。学习时首先应该分析的关键词是“诞生”:作者把早晨醒来,不当成照例地醒来,而是一生只有一次的诞生。每天醒来一次,都是诞生一次。诞生的内涵发生了变化。把醒当成诞生的第一个特点,就是第一次,因为是第一次,所以本来不新鲜的感觉,就变得新鲜了。诞生第二个特点,就是意义重大,生命的开始。从无生命到有生命,未来的一切,都从今天开始。对于司空见惯的现象,有了新鲜的感觉,发现了特别的意义,文章就有了触发点。这个触发点,是文章的开始,它的感觉和意义都是要生发,发展、衍生的。从诞生生发出“陌生感”,从黑夜到光明的感觉。其次,其意义深化了,不仅仅在光明,而在“又活过来了”。暗喻黑夜是死亡,而早晨则是生命的开端。

二、重点知识讲解

1、“其实早晨并不新鲜。新鲜的是生命在醒来时的感觉。”这句话怎么理解?

这一句话是全文的灵魂,也就是文章成功的奥秘。作者没有去贴近早晨的现象,而是贴近自己对于早晨特别新鲜的深邃的感觉。“浑身充满着力量和欲望,睁开的眼睛含满对光亮的感激”。“感激”,把新鲜的感觉深化了。这是对于生命的珍惜,也就是对诞生的一种注解,每天都是新的生命的开端,而不是旧生命的重复:“不点就亮的世界,是真正伟大的恩赐!谁不意识到这一点,就是最大的忽略。”“不点就亮的世界”。说得很有智慧。光明,在人类生活中,都是点亮、努力的结果,可是早晨,却是不点就亮的,接下来的“恩赐”,联想顺利。这是贴近了自我的智慧的成功,抓住瞬息即逝的智慧。

2、理解下面一段话的含义。

特别是早晨不能读好书,连平常的书也会打动我。我易感得像一个尚未发蒙的少年,读一些书时难以自持。有一次家中无人,我读着读着竟莫名其妙地痛哭起来,我哭得无所顾忌,酣畅淋漓。我哭够了,觉得胸中万里晴空,极其舒服。

理解:这里的哭之所以动人,就是因为它不是一般的哭,而是赋予了生命的内涵,和思维、说话一样,是生命的表现,“这和婴儿无端的哭是同样的”。无端的,也就是没有道理的,是生命自然、自在、自由的表现,具有“我诞生了”亦即生命开端的意味。从这个意义上来说,一个成年人哭,“一点儿都不可耻,丝毫也不值得羞愧”。从这里,读者可以感觉到,作家是在全力把哭美化、诗化。“敢笑骂不足奇,敢哭才是真性情、伟男子”。但是要注意,这种美化和诗化,不是抒情的,而是智性的,用议论的形式来表现的。写到这里,似乎突然有了一个神来之笔,那就是“一切的一,譬如昨日死;一的一切,譬如今日生”。把昨日和今日,又一次巧妙地和死亡和生命结合起来。这显然是很聪慧的,这是一种聪慧的美,哲学的美。

3、探讨《日历》《每天诞生一次》对生命的感悟的异同。

都表现了积极的人生态度,但前者侧重向上,后者侧重乐观。都把立足点放在切实可感的明天;前者还阐发了书写好每一天的日历,战胜平庸的问题,后者每天诞生一次的提法,新颖乐观,富有哲理,令人感奋。

4、赏析下面一段话。

赏析:我从黑夜的怀抱里归来,我在每一个早晨醒来,我忘记沧桑岁月,齿序年轮,我蹒跚学步,我满眼新奇,我仍然是婴儿,是赤子,扑向崭新的太阳。

生命正是在每一个早晨抖落尘埃,拂掉夜幕,复归它可爱的、新鲜的本质,抖擞精粹,宛如一只小蝌蚪那样游向世界和大海……无须悲观,因为每天你都能够诞生一次——和我一样。

这就是从智性的沉思,转化为感性的抒情了。这种抒情,用了渲染的、反复的、排比的、叠加的手法,目的很明显,就是为了加强情感的力度。这是抒情常用的手法。但是当代作家,尤其是青年作家,在抒情的时候,往往回避过分的渲染,追求克制。同样的题材,如果让南帆来写,这两段文字可能就要删去大半了。这是因为,周涛是属于老一辈作家(1946年出生),从20世纪五六十年代就开始写作生涯了;而南帆生于1957年,是从20世纪八九十年代才开始写作散文的。周涛们比较强调抒情的强烈华美,文章从文字到情感都情不自禁地追求饱和;而到了南帆们这一代,世界和中国文坛的风格和流派发生了巨大的变化,太强烈、太饱和的抒情,会被看成是滥情、矫情,故克制感情,追求冷峻,强调叙述的功夫,成为一时的风气。

《列宁格勒的树》

1、主题理解

本文通过简单的叙述描写了几个生动的细节,表现了把树看得比生命更重要的人的强健的精神和高贵的人格,提倡了高贵的人生精神和积极的人生态度。

2、写作手法分析

(1)作者主要用的是叙述手法,叙述得很简练,很少用描写,渲染,但是仍然不乏动人之处。被法西斯围困了900天,公民们变卖了一切可以变卖之物,以求温饱,免得在饥饿和寒冷中失去生命。这是一般的叙述。接着就出现了一个镜头:一个妇女拖着一具小棺材,里面躺着她的冻饿而死的孩子。没有多久,这个衣裳单薄的女士,自己也冻僵在街头。而那棺材简陋,是用旧铺板钉成的。这个镜头似乎有点描写,但是非常简洁,简洁得和叙述差不了多少,只有必要的三个细节:小棺材,冻饿而死的孩子,旧木板。除此以外,什么细节也没有了,既没有女士脸上的表情,也没有寒冷对她脸色和躯体的效果,也看不出作家感情的特殊性。但是作者似乎无意于此,他追求不是煽动感情,而是在以叙述来说明问题。他采用的方法不是强烈的抒情,而是叙述中对比:一方面是如此严酷的饥寒,“人们卖房屋,变卖首饰,变卖家具,卖一切可卖之物,只为换取一点可怜的口粮和棉毯”;另一方面却是,“在最艰苦的900天内,列宁格勒城里的人们,没有为生计砍伐过一棵树,没有谁去砍树生火取暖。”

(2)文章主要就是以这样的对比手法来感动人的。但是作为一篇文章,光有这样的对比似乎还不太充分,因而作者在此基础上,又采取了一种手法来加以补充,这就是说明和议论的手法:把树看得比生命更重要的人们是怎样的人们?那是一群精神强健人格高贵的人。这样就把主题提高了一个层次。

在线测试

A 卷

开始测试 ( http: / / www.21cnjy.com / " \l "# )

窗体顶端

一、选择题

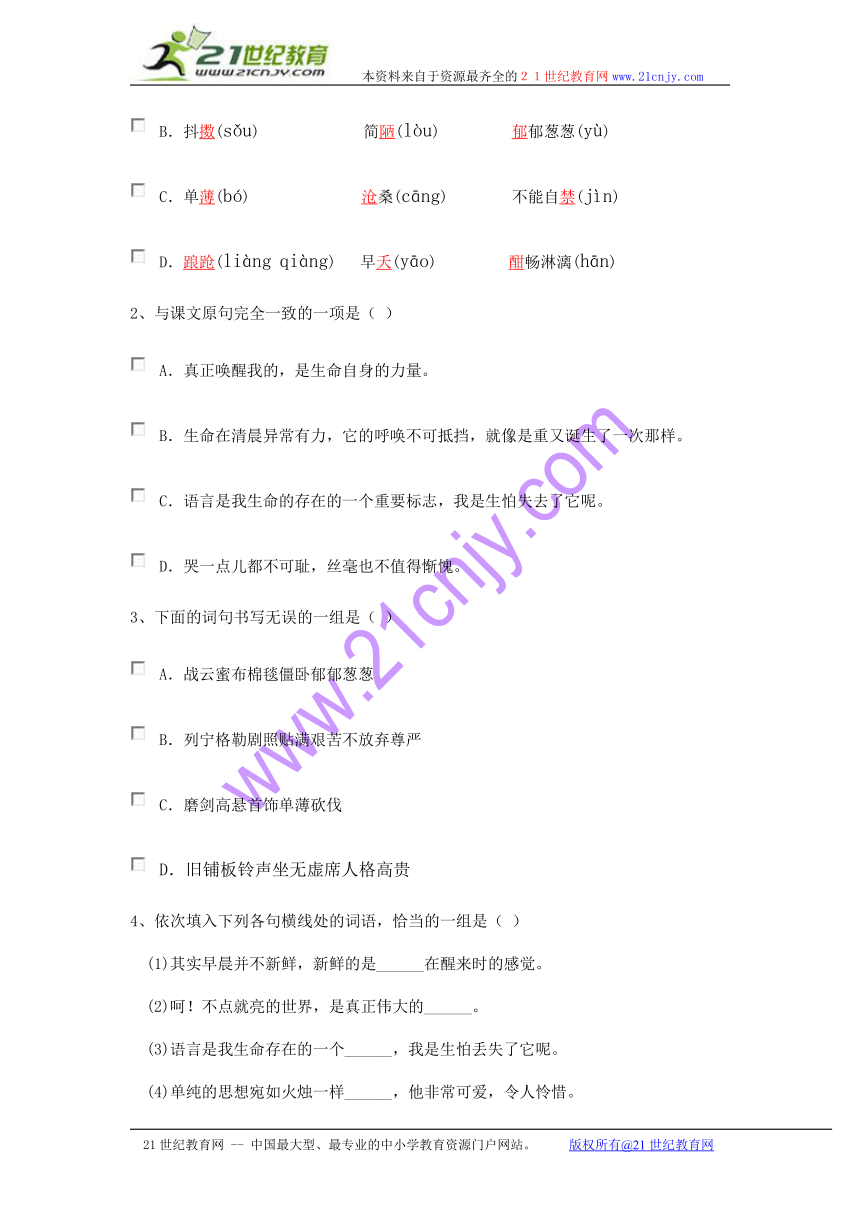

1、下面加线的字读音有误的一项是( )

A.旋律(xuán) 冻馁(něi) 喋喋不休(dié)

B.抖擞(sǒu) 简陋(lòu) 郁郁葱葱(yù)

C.单薄(bó) 沧桑(cāng) 不能自禁(jìn)

D.踉跄(liàng qiàng) 早夭(yāo) 酣畅淋漓(hān)

2、与课文原句完全一致的一项是( )

A.真正唤醒我的,是生命自身的力量。

B.生命在清晨异常有力,它的呼唤不可抵挡,就像是重又诞生了一次那样。

C.语言是我生命的存在的一个重要标志,我是生怕失去了它呢。

D.哭一点儿都不可耻,丝毫也不值得惭愧。

3、下面的词句书写无误的一组是( )

A.战云蜜布棉毯僵卧郁郁葱葱

B.列宁格勒剧照贴满艰苦不放弃尊严

C.磨剑高悬首饰单薄砍伐

D.旧铺板铃声坐无虚席人格高贵

4、依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是( )

(1)其实早晨并不新鲜,新鲜的是______在醒来时的感觉。

(2)呵!不点就亮的世界,是真正伟大的______。

(3)语言是我生命存在的一个______,我是生怕丢失了它呢。

(4)单纯的思想宛如火烛一样______,他非常可爱,令人怜惜。

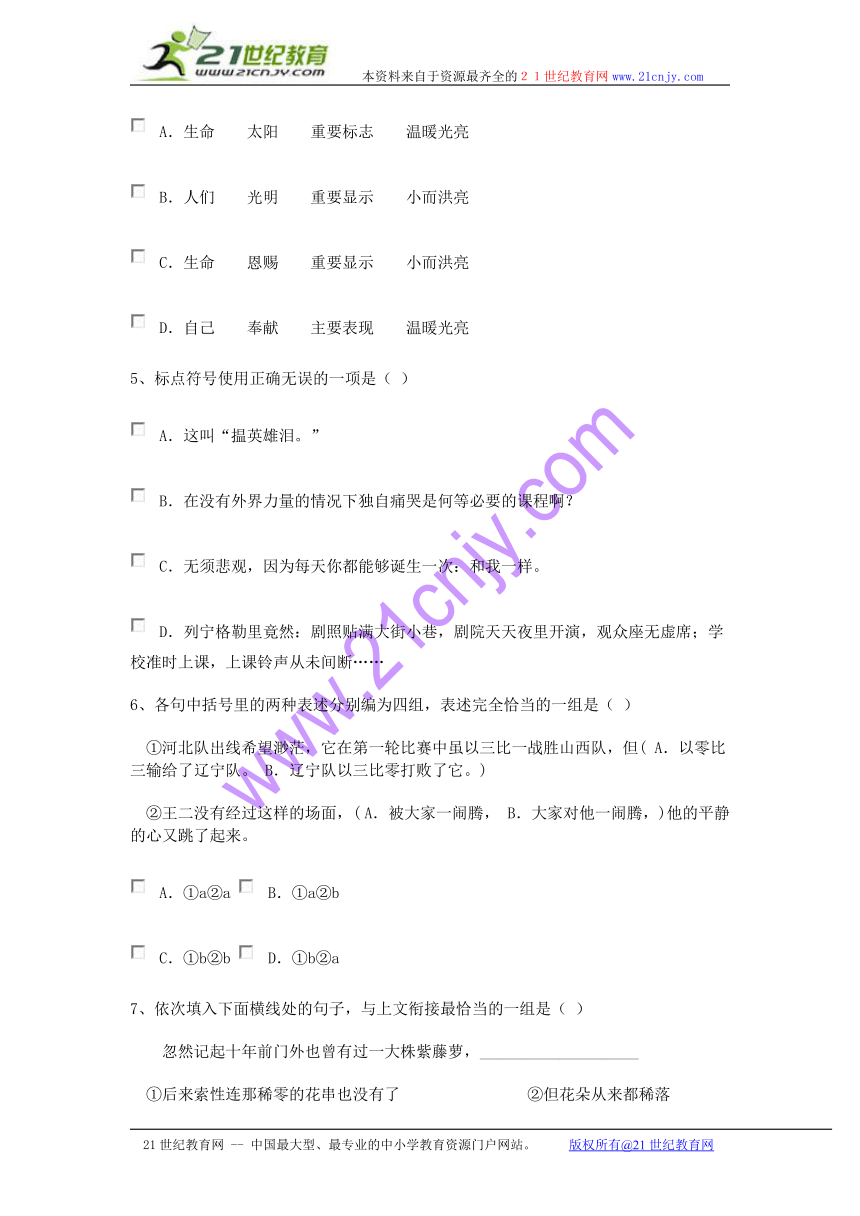

A.生命 太阳 重要标志 温暖光亮

B.人们 光明 重要显示 小而洪亮

C.生命 恩赐 重要显示 小而洪亮

D.自己 奉献 主要表现 温暖光亮

5、标点符号使用正确无误的一项是( )

A.这叫“揾英雄泪。”

B.在没有外界力量的情况下独自痛哭是何等必要的课程啊?

C.无须悲观,因为每天你都能够诞生一次:和我一样。

D.列宁格勒里竟然:剧照贴满大街小巷,剧院天天夜里开演,观众座无虚席;学校准时上课,上课铃声从未间断……

6、各句中括号里的两种表述分别编为四组,表述完全恰当的一组是( )

①河北队出线希望渺茫,它在第一轮比赛中虽以三比一战胜山西队,但( A.以零比三输给了辽宁队。 B.辽宁队以三比零打败了它。)

②王二没有经过这样的场面,( A.被大家一闹腾, B.大家对他一闹腾,)他的平静的心又跳了起来。

A.①a②a B.①a②b

C.①b②b D.①b②a

7、依次填入下面横线处的句子,与上文衔接最恰当的一组是( )

忽然记起十年前门外也曾有过一大株紫藤萝,____________________

①后来索性连那稀零的花串也没有了 ②但花朵从来都稀落

③它依傍一株枯槐爬得很高 ④好像在试探什么

⑤东一穗西一串伶仃地挂在树梢

A.③②④①⑤ B.②③①⑤④

C.③②⑤④① D.②③①④⑤

8、下列标点符号使用有误的一项是( )

A.“嗨!”内德说:“我们很久没有爬悬崖了。”

B.“我在开花!”它们在笑。

C.古诗有云:“霜叶红于二月花。”

D.第一次坐火车,第一次坐飞机,第一次看雪,……第一次的经验不一定都愉快,但新鲜。

9、下面句子没有语病的一项是( )

A.通过这一次班会,使我进一步提高了认识。

B.在太阳和月亮的周围,会出现一种有时美丽的七彩光圈,里层是红色的,外层是紫色的。

C.张欣欣同学到现在还没有来,大家断定他大概是生病了。

D.我们没有理由不珍惜今天的幸福生活。

10、选出与“一弯新月从云峰后面向下窥探着”修辞手法相同的一项( )

A.三峡库区水位线以下的巴东县城,只剩下片片废墟向人们诉说着昔日的繁华。

B.休闲是人生一枚甘甜的果实。

C.说到这里,委屈的泪水像开了闸的小溪。

D.在这时代的主旋律中,也偶尔有几个不和谐的音符。

[答案 ( http: / / www.21cnjy.com / " \l "# )] CABCDACADA

提示:

1、薄(báo)禁(jīn)

3、A.蜜—密C.磨—魔D.坐—座。

7、按时间顺序,①句中有“后来”,肯定在最后。

B 卷

二、综合题

1、下面短文画线的句子有三处表达不当,请把它找出来,并加以改正。

据有关部门报道,A我国每年约有360亿吨的生活和工业污水排入江河,近三分之一的城市人口得不到安全卫生的饮用水。这样,B纯净水公司就很快地迅速发展起来了。但是,经卫生防疫部门检测,纯净水并不纯净。为此,C市政府要求几个纯净水公司的领导在近期内抓紧整改,D使纯净水产品普遍的质量得到提高。

(1)短文中语句有歧义的是________处,改为___________________________

(2)短文中语意重复的是__________处,改为___________________________

(3)短文中语序不当的是__________处,改为___________________________

2、阅读下列两则文字材料,就感受最深的一点写出你所探究的结论。

①1987年1月,75名诺贝尔奖金获得者在巴黎聚会,有人问其中一位获奖者在什么地方学到的东西最重要,学者说“在幼儿园”,因为他在幼儿园学到了把自己的东西分一半给小伙伴;不是自己的东西不要拿;东西要放整齐;吃饭前要洗手;做错了事情要表示歉意……

②一位著名学者在自述中写道:“在家乡,我在母亲的教训下住了九年,受了她极大、极深的影响……如果我学得一丝一毫好脾气,如果我学得一点点待人待物的和气,如果我能宽容人、体谅人,我都得感谢我的慈母。”

答:_________________________________________________________

[答案 ( http: / / www.21cnjy.com / " \l "# )]

1、(1)C改为“几家纯净水公司的领导”或“纯净水公司的几个领导”

(2)B删去“很快地”或“迅速”

(3)D把“普遍”移到“提高”的前面或后面都行。

2、示例:①早期教育对于一个人的终身发展影响深远。②教孩子学会做人关系到孩子一生的健康成长。③养成好习惯,会受益终生。

中考解析

(山东潍坊)阅读下面文章,完成1—4题。

过河

周涛

①这时我才发现,我骑了一匹极其愚蠢的马。一路走了二十多公里,它都极轻快而平稳,眼看着在河对岸的酒厂就要到了,它却在河边突然显示出劣根性:不敢过河。

②它是那样怕水。尽管这河水并不深,顶多淹到它的腿根;在冬日的阳光下,河水清澈平缓地流着,波光柔和闪动,而宽度顶多不过十几米,但是它却怕得要死。这匹蠢马,这个貌似矫健的懦夫!它的眼睛惊恐地张大,前腿劈直胸颈往后仰,仿佛面前横陈的不是一条可爱的小河,而是一道死亡的界限或无底的深渊!

③我怀疑这匹青灰色的马儿对水一定患有某种神经性恐惧症。也许在它来到世间的为期不算很长的岁月里,有过遭受洪水袭击的可怕记忆,因而这愚蠢的畜牲总结了一条不成功的经验。像一个固执于己见的被捕的间谍似的。任凭你踢磕鞭打,它就是不使自己的供词跨过头脑中那个界限。

④我想了很多办法——用皮帽子蒙住马的眼睛,先在草地上奔驰,然后暗转方向直奔河水,打算使其不备而奋然驰过。结果它却在河沿上猛地顿住,我反而险些从马头上翻下去。不远处恰有一个独木桥,我便把缰绳放长,自己先过对岸,用力从对岸那边拽,它依然劈腿扬颈,一用力,我又差点儿被它拽下水。

⑤面对如此一匹怪马,我只好长叹:吾计穷矣!但今天又必须过河,我必须去酒厂;倘要绕道,大约需再走二十公里。无奈之下,只得朝离得最近的一座毡房走去,商量先把马留在这里,我步行去办完事再来取。

⑥一掀开毡帐我就暗暗叫苦,里面只有一位哈萨克族老太太,卧在床上,似有重病。她抬起眼皮,目光像风沙天的昏黄落日,没有神采;而那身躯枯瘦衰老,连自己站起来也很困难似的。看样子,她至少有八十岁;垂暮之年,枯坐僵卧,谁知哪一刻便灵魂离开躯壳呢?可是既然进了门,总不好扭头便走,我只好打着手势告诉她我的困难和请求,虽然我自己也觉得等于白说。

⑦她听懂了(其实是看懂了)。摆摆手,让我把她从床上挽起来,又让我扶她到外边去,到了河边上,她又示意,让我把她扶上马鞍。我以为老太太的神经是不是也不对劲儿了?__________________________________________我无论怎样钦佩哈萨克人的马上功夫,也不能相信她眼前这种可笑的打算。

⑧可是当我刚把她扶上马背,我就全信了。她那瘦小的身躯刚刚落鞍,那马的脊背竟猛然往下一沉,仿佛骑上来一个百十公斤重的壮汉,原来的那种随随便便满不在乎的顽劣劲儿全不见了,它立得威武挺直,目光集中,它完全懂得骑在背上的是什么样的人,就如士兵遇上强有力的统帅那样。(这马不愚蠢,倒是灵性大得过分了)它当然还是不想过河,使劲想扭回头,可是有一双强有力的手控住了它,它欲转不能,它四蹄朝后挪蹭的劲儿突然被火烧似地转化为前进的力,踏踏地跃进河中,水花劈开,在它胸前分别朝两边溅射,铁蹄踏过河底的卵石发出沉重有力的声响,它勇猛地一用力,最后一步竟跃上河岸,湿漉漉地站定。

⑨我把老太太扶下马,又把她从独木桥上扶回对岸。然后在她的视线里牵马挥手告别(我不敢当她的面上马)。她很弱,在河对岸吃力地站着,久久目送我。

⑩此事发生在一九七二年冬天的巩乃斯草原,而天山,正在老人的身后矗立,闪闪发着光。

1、为何我最初觉得马“愚蠢”,后来又说它“不愚蠢,倒是灵性大得过分”

2、老太太示意我扶她上马鞍,我却以为她的神经“不对劲儿”,请结合上下文展开想象,在文中横线处补写一段表现“我”心理活动的语句。

3、文章在写法上出色地运用了对比的手法,请分条列举出三处对比。

①__________________________________________________

②__________________________________________________

③__________________________________________________

4、有人认为这位老太太身上有一种令人感动的胡杨树精神,请结合文章内容分析这种精神的主要内涵。

相关链接:胡杨树是生长在沙漠恶劣环境中的一种树。作家余秋雨曾经赞美它说,胡杨树一千年不死,死了一千年不倒,倒了一千年不朽。

答案:

1、觉得它“愚蠢”是因为这马不敢过河,怕水;说它“灵性大”,是因为我从它的表现看出来,“它完全懂得骑在它背上的是什么样的人”,知道谁是真正的骑手;说它“过分”是说我觉得它先前是在欺负我。

2、示例:她连路都走不稳,瘦弱得连躺着都叫人看着累,竟然“狂妄”得要替我骑马过河,这不是拿我开玩笑吗?我这样年轻力壮的汉子尚且费尽心机气喘吁吁而不能,她?能让这匹患有“神经性恐水症”的马跨进河水?

3、示例:①我骑着马时,它的前后反应不同,走平原,“极轻快而平稳”,看到河流就不敢走了。②我骑它与老太太骑它时,马的表现不同。③老太太在马下和骑在马上的精神状态不一样。④我对老太太前后的态度不同。

4、老太太虽然枯瘦衰老,到了垂暮之年,连上马、过桥都需要别人搀扶,但是,一旦上马,就立刻精神矍铄、焕发出强大的生命力。她身上所体现出来的马背上的民族的那种雄强的生命意识,那种无坚不摧的个性精神,那种面对生存环境的挑战所表现出来的豪迈、执著的气概,让人感动。

课外拓展

周涛散文印象

周涛是以诗成名的。他的诗集《神山》、长诗《山岳山岳丛林丛林》曾作为出类拔萃之作,为其赢得荣誉,是开新边塞诗先河,引领新时期军旅诗潮头的作品。作为一位重要的、有代表性的诗人,人们曾寄以厚望,然而,正处于创作喷发期、处于诗歌写作巅峰的周涛突然弃诗而去,写起散文来,曾令人大为不解。

这种“周涛现象”的出现,引起诸多的猜疑和迷惑。其中,最为理解周涛的是朱苏进,他认为,这种写作方式的变换,有的只是“不甘心于休克的勇气”,而周涛却是“一条凶猛的河流漫过了河床”。是的,这是一种挣脱诗行束缚的漫溢,是没有羁绊的更为自由、随意的表达,具有黄河改道式的开创之举。

新时期以来,了解中国当代文学全貌的人会发现,文学的变革、探索和创新,首先发端于诗歌,其次是小说,而散文是近年来才得以复苏,并形成后来居上之势。用周涛自己的话说:“我花了20年,经历过痛彻心脾的疑惑、思考、实践、寻找,而终未能真正完成诗。那是因为在诗的领域内,我的对手太强了,他们以惊人的洞察力和才气及对现实的直觉把握向我摆出一个又一个阵势,尽是些我前所未见的棋局。”周涛是异常聪明的,他审时度势,见好就收,及时调整自己的写作向度,进入文学创造最薄弱的领域,竟一发而不可收,以其作品的质量和数量,成为当代卓有影响的几位散文大家之一。

周涛能成为卓越的散文家,得益于诗,或者说,因为他是一位优秀的诗人。如果说小说、散文体的作品是肉体,诗则是蕴于其中的灵魂。博尔赫斯说过,散文应当是艺术的,“是诗歌最复杂、最高的表现形式”。巴乌斯托夫斯基也说过:“只有诗歌和散文的有机融合,或者更正确地说,充满诗的本质,诗的生动的精华,清澄的气息,诗的(令人神魂颠倒的)力量的散文,才能是文学中最崇高、最动人的现象,才是真正的幸福”。而周涛的作品,恰恰印证了这两位作家的话。他的《巩乃斯的马》《天似穹庐》《忧郁的巩乃斯河》《伊犁秋天的札记》,甚至长篇散文《游牧长城》等作品,都是具有独特的诗质的上乘之作。

我觉得,周涛对当代散文的贡献,首先在于他率先打破了所谓艺术散文的模式,打破了以一个比喻贯注全篇、表达流行思想的泛抒情化倾向,也与那种“文以载道”、“代圣贤立言”的包含着文学因素的非文学古典文章传统判然有别。周涛散文的诗质,首先在于他那博大雄浑的气度,他的一些散文,让人读罢颇为感动,沉湎于所营造的情境之中,回想一下,却记不住什么事情,那大抵是文章的气韵在起作用。而他的另一些散文,却重对事物、对生命的深入理解和发现,这该是更高层次的诗质对散文的介入。他写父亲每次拉灯绳的时候,总是让手指顺着灯绳滑到末端才把灯打开,从中看出老人的循规蹈矩;他写奶奶捏住他鼻子时那手指的味道,有一股强烈的肉腥气,还有洗碗布和剩饭的味儿,让其领略到血统的气味;他写一个女孩子透过一片叶子去看太阳,“光芒便透射过来,使这片秋叶通体透明,脉络清晰如描,仿佛一个至高境界的生命向你展示了它的五脏六腑”;他写吸烟的老人点燃了一堆落叶,“看不见火焰,却有一股灰蓝色的烟从叶缝面流泻出来”。“焚香似的烟,细流轻绕,柔纱舒卷,白发长须似地飘出一股佛家思绪”;他写秋光里的树,“便可发现那是一种人类无法摹仿的高贵站姿,令人惊羡”……这些细节的把握,对生活的敏感与发现,正是他作品的真正动人之处。

周涛散文的另一个特征是写得放纵、随意、睿智、松弛。其作品看来并不精于结构,却大巧若拙,有着生活粗砺的质感,朴直且亲切。他有着一枝任性的笔,随心所欲地驾驭着文字,苍天阔地、长河野韵、猛禽奔马、大漠孤烟,乃至于雀猫猪狗、人生沧桑,都在他的笔下浑然天成,奔腾弹跃,摇曳生姿。偶有神来之笔,似乎进入一种超验的境界,令人击节赞叹。就写作而言,松弛的状态该是最佳的状态,是从必然达到自由的状态。松弛是一种高超的境界,如同竞技体育一样,恰恰是紧张、一惊一乍会导致失误,只有松弛才能达到极致。故进入写作状态比写作本身更为重要。

读周涛的散文,你会发现他是一位精于采撷和提炼者。作者似乎有一双通灵的眼睛,有着从生活与自然中开拓真意的心智。他的作品极少引经据典,也不搜怪求奇,没有那种从书本到书本的摘抄卖弄。周涛善于从自然、社会、人生的原生态中提取那些动人心弦、给人以冲击力的意象,对事物的深入开掘,会让其自身显露出被俗常所遮蔽的真意,且充满了意味。因而,他的作品揭示了生活中暗含的底蕴,以真实的感受这本源性的东西印证了哲学,是具有原创性的创造,而非那种具有普遍性的诠释。

我觉得,周涛得感谢养育他几十年的新疆这片伟大而神奇的土地。他的作品之所以有鲜明的地域特色与深度揭示,因为他对新疆已经“熟透了”,他熟悉她的轮廓,能嗅出她的气味,洞悉她的一切,他与新疆有着密不可分的联系,他对新疆有着骨子里的热爱。这与那些走马观花式的深入生活不同,蜻蜓点水式的游历大抵只能有外在与表象的描摹,而周涛则是身心已与那片土地融于一体,他不仅本身就在生活之中,不必站在生活的边上去看生活,他的生存、命运、他自己,都已成为这片土地的一部分。当然,仅仅有这些还不够,还需要作家的敏感和深厚的功力,需要不竭的创造力,而这些,正是诗人散文家周涛所具备的。

还可说及的,是周涛弃诗从文的另一个原因。他感到“我的诗如同把自己的心血浇在水泥地上一样,渗透不到人们心里去;散文有时却像水浇到土壤上,容易被吸收。那我为什么老往水泥地上浇呢?”这已触及到接受美学的命题,这种另垦荒地的方式所取得的成就,在新疆另一位诗人刘亮程那里也得到了印证。然而,我仍然要说,周涛和刘亮程的成功,仍得益于诗。

随着时间的推移,周涛似乎已经老了,他的作品,似乎已没有那种汹涌澎湃、飞腾激越的特征。可从他的近作中,如《狗狗备忘录》,却看到他少有的精细、收敛与从容,当然,那种坦诚与随意仍旧一如继往。如果说,他先前的作品如漫溢的河流,当下的散文却如赛里木湖,趋于平静。湖是深邃、透明的,“在远离喧闹的地方,思想默默地积蓄、沉淀,变得清澈起来,辽阔起来”。

-END-

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

初二语文北师大版

《每天诞生一次》《列宁格勒的树》

一周强化

一、一周知识概述

《每天诞生一次》

1、作者简介

周涛,1946年生,陕西榆林人。1955年随父母工作调动由北京迁居新疆。1965年考入新疆大学中文系。1979年参加中国人民解放军,现为兰州军区创作室副主任兼新疆军区创作室主任。

周涛为新边塞诗派主要代表之一,著有诗集《牧人集》《神山》《鹰笛》《野马群》《云游》《英雄泪》等。诗风冷峻、沉雄、悲壮、苍茫。不过,也有人认为周涛的散文比诗好。他在1989年所写的《伊犁秋天的札记》一文中说:“我理解这种称赞并且也相信,因为我的散文是站在诗的肩膀上的。我花了二十年,经历过痛彻心脾的疑惑、思考、实践、寻找,而终未能真正完成诗。”周涛的散文集有《稀世之鸟》《游牧长城》《兀立荒原》《中华散文珍藏本·周涛卷》《红嘴鸦》《感谢生命》《山河判断》等二十多本。周涛曾比较自己与贾平凹的散文创作,认为:“他细腻,我粗犷;他灵秀,我雄浑;他隐,我显;他含蓄,我直露;他长河落日圆,我大漠孤烟直;他更多的是以情动人,以人感人,我大多则以势压人,得理不让人;他文如细雨润物,潜入人心,我文则似山洪暴发,浑流四溢;他是一种青山秀水的风致,我是风吹草低的野韵。”

2、文章主旨理解

不但重复的日子是新鲜的,深邃的,是美的,而且平凡的、平淡的活动,比如唱歌、阅读,也是美的。美到令人感动,感动得热泪盈眶。不但欢笑是美的,而且哭也是美的。因为生命的一切现象都是美的,对于生命,应当无比珍惜。

3、文章思路理解

周涛认为每一天都是自己生命的再一次开始。学习时首先应该分析的关键词是“诞生”:作者把早晨醒来,不当成照例地醒来,而是一生只有一次的诞生。每天醒来一次,都是诞生一次。诞生的内涵发生了变化。把醒当成诞生的第一个特点,就是第一次,因为是第一次,所以本来不新鲜的感觉,就变得新鲜了。诞生第二个特点,就是意义重大,生命的开始。从无生命到有生命,未来的一切,都从今天开始。对于司空见惯的现象,有了新鲜的感觉,发现了特别的意义,文章就有了触发点。这个触发点,是文章的开始,它的感觉和意义都是要生发,发展、衍生的。从诞生生发出“陌生感”,从黑夜到光明的感觉。其次,其意义深化了,不仅仅在光明,而在“又活过来了”。暗喻黑夜是死亡,而早晨则是生命的开端。

二、重点知识讲解

1、“其实早晨并不新鲜。新鲜的是生命在醒来时的感觉。”这句话怎么理解?

这一句话是全文的灵魂,也就是文章成功的奥秘。作者没有去贴近早晨的现象,而是贴近自己对于早晨特别新鲜的深邃的感觉。“浑身充满着力量和欲望,睁开的眼睛含满对光亮的感激”。“感激”,把新鲜的感觉深化了。这是对于生命的珍惜,也就是对诞生的一种注解,每天都是新的生命的开端,而不是旧生命的重复:“不点就亮的世界,是真正伟大的恩赐!谁不意识到这一点,就是最大的忽略。”“不点就亮的世界”。说得很有智慧。光明,在人类生活中,都是点亮、努力的结果,可是早晨,却是不点就亮的,接下来的“恩赐”,联想顺利。这是贴近了自我的智慧的成功,抓住瞬息即逝的智慧。

2、理解下面一段话的含义。

特别是早晨不能读好书,连平常的书也会打动我。我易感得像一个尚未发蒙的少年,读一些书时难以自持。有一次家中无人,我读着读着竟莫名其妙地痛哭起来,我哭得无所顾忌,酣畅淋漓。我哭够了,觉得胸中万里晴空,极其舒服。

理解:这里的哭之所以动人,就是因为它不是一般的哭,而是赋予了生命的内涵,和思维、说话一样,是生命的表现,“这和婴儿无端的哭是同样的”。无端的,也就是没有道理的,是生命自然、自在、自由的表现,具有“我诞生了”亦即生命开端的意味。从这个意义上来说,一个成年人哭,“一点儿都不可耻,丝毫也不值得羞愧”。从这里,读者可以感觉到,作家是在全力把哭美化、诗化。“敢笑骂不足奇,敢哭才是真性情、伟男子”。但是要注意,这种美化和诗化,不是抒情的,而是智性的,用议论的形式来表现的。写到这里,似乎突然有了一个神来之笔,那就是“一切的一,譬如昨日死;一的一切,譬如今日生”。把昨日和今日,又一次巧妙地和死亡和生命结合起来。这显然是很聪慧的,这是一种聪慧的美,哲学的美。

3、探讨《日历》《每天诞生一次》对生命的感悟的异同。

都表现了积极的人生态度,但前者侧重向上,后者侧重乐观。都把立足点放在切实可感的明天;前者还阐发了书写好每一天的日历,战胜平庸的问题,后者每天诞生一次的提法,新颖乐观,富有哲理,令人感奋。

4、赏析下面一段话。

赏析:我从黑夜的怀抱里归来,我在每一个早晨醒来,我忘记沧桑岁月,齿序年轮,我蹒跚学步,我满眼新奇,我仍然是婴儿,是赤子,扑向崭新的太阳。

生命正是在每一个早晨抖落尘埃,拂掉夜幕,复归它可爱的、新鲜的本质,抖擞精粹,宛如一只小蝌蚪那样游向世界和大海……无须悲观,因为每天你都能够诞生一次——和我一样。

这就是从智性的沉思,转化为感性的抒情了。这种抒情,用了渲染的、反复的、排比的、叠加的手法,目的很明显,就是为了加强情感的力度。这是抒情常用的手法。但是当代作家,尤其是青年作家,在抒情的时候,往往回避过分的渲染,追求克制。同样的题材,如果让南帆来写,这两段文字可能就要删去大半了。这是因为,周涛是属于老一辈作家(1946年出生),从20世纪五六十年代就开始写作生涯了;而南帆生于1957年,是从20世纪八九十年代才开始写作散文的。周涛们比较强调抒情的强烈华美,文章从文字到情感都情不自禁地追求饱和;而到了南帆们这一代,世界和中国文坛的风格和流派发生了巨大的变化,太强烈、太饱和的抒情,会被看成是滥情、矫情,故克制感情,追求冷峻,强调叙述的功夫,成为一时的风气。

《列宁格勒的树》

1、主题理解

本文通过简单的叙述描写了几个生动的细节,表现了把树看得比生命更重要的人的强健的精神和高贵的人格,提倡了高贵的人生精神和积极的人生态度。

2、写作手法分析

(1)作者主要用的是叙述手法,叙述得很简练,很少用描写,渲染,但是仍然不乏动人之处。被法西斯围困了900天,公民们变卖了一切可以变卖之物,以求温饱,免得在饥饿和寒冷中失去生命。这是一般的叙述。接着就出现了一个镜头:一个妇女拖着一具小棺材,里面躺着她的冻饿而死的孩子。没有多久,这个衣裳单薄的女士,自己也冻僵在街头。而那棺材简陋,是用旧铺板钉成的。这个镜头似乎有点描写,但是非常简洁,简洁得和叙述差不了多少,只有必要的三个细节:小棺材,冻饿而死的孩子,旧木板。除此以外,什么细节也没有了,既没有女士脸上的表情,也没有寒冷对她脸色和躯体的效果,也看不出作家感情的特殊性。但是作者似乎无意于此,他追求不是煽动感情,而是在以叙述来说明问题。他采用的方法不是强烈的抒情,而是叙述中对比:一方面是如此严酷的饥寒,“人们卖房屋,变卖首饰,变卖家具,卖一切可卖之物,只为换取一点可怜的口粮和棉毯”;另一方面却是,“在最艰苦的900天内,列宁格勒城里的人们,没有为生计砍伐过一棵树,没有谁去砍树生火取暖。”

(2)文章主要就是以这样的对比手法来感动人的。但是作为一篇文章,光有这样的对比似乎还不太充分,因而作者在此基础上,又采取了一种手法来加以补充,这就是说明和议论的手法:把树看得比生命更重要的人们是怎样的人们?那是一群精神强健人格高贵的人。这样就把主题提高了一个层次。

在线测试

A 卷

开始测试 ( http: / / www.21cnjy.com / " \l "# )

窗体顶端

一、选择题

1、下面加线的字读音有误的一项是( )

A.旋律(xuán) 冻馁(něi) 喋喋不休(dié)

B.抖擞(sǒu) 简陋(lòu) 郁郁葱葱(yù)

C.单薄(bó) 沧桑(cāng) 不能自禁(jìn)

D.踉跄(liàng qiàng) 早夭(yāo) 酣畅淋漓(hān)

2、与课文原句完全一致的一项是( )

A.真正唤醒我的,是生命自身的力量。

B.生命在清晨异常有力,它的呼唤不可抵挡,就像是重又诞生了一次那样。

C.语言是我生命的存在的一个重要标志,我是生怕失去了它呢。

D.哭一点儿都不可耻,丝毫也不值得惭愧。

3、下面的词句书写无误的一组是( )

A.战云蜜布棉毯僵卧郁郁葱葱

B.列宁格勒剧照贴满艰苦不放弃尊严

C.磨剑高悬首饰单薄砍伐

D.旧铺板铃声坐无虚席人格高贵

4、依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是( )

(1)其实早晨并不新鲜,新鲜的是______在醒来时的感觉。

(2)呵!不点就亮的世界,是真正伟大的______。

(3)语言是我生命存在的一个______,我是生怕丢失了它呢。

(4)单纯的思想宛如火烛一样______,他非常可爱,令人怜惜。

A.生命 太阳 重要标志 温暖光亮

B.人们 光明 重要显示 小而洪亮

C.生命 恩赐 重要显示 小而洪亮

D.自己 奉献 主要表现 温暖光亮

5、标点符号使用正确无误的一项是( )

A.这叫“揾英雄泪。”

B.在没有外界力量的情况下独自痛哭是何等必要的课程啊?

C.无须悲观,因为每天你都能够诞生一次:和我一样。

D.列宁格勒里竟然:剧照贴满大街小巷,剧院天天夜里开演,观众座无虚席;学校准时上课,上课铃声从未间断……

6、各句中括号里的两种表述分别编为四组,表述完全恰当的一组是( )

①河北队出线希望渺茫,它在第一轮比赛中虽以三比一战胜山西队,但( A.以零比三输给了辽宁队。 B.辽宁队以三比零打败了它。)

②王二没有经过这样的场面,( A.被大家一闹腾, B.大家对他一闹腾,)他的平静的心又跳了起来。

A.①a②a B.①a②b

C.①b②b D.①b②a

7、依次填入下面横线处的句子,与上文衔接最恰当的一组是( )

忽然记起十年前门外也曾有过一大株紫藤萝,____________________

①后来索性连那稀零的花串也没有了 ②但花朵从来都稀落

③它依傍一株枯槐爬得很高 ④好像在试探什么

⑤东一穗西一串伶仃地挂在树梢

A.③②④①⑤ B.②③①⑤④

C.③②⑤④① D.②③①④⑤

8、下列标点符号使用有误的一项是( )

A.“嗨!”内德说:“我们很久没有爬悬崖了。”

B.“我在开花!”它们在笑。

C.古诗有云:“霜叶红于二月花。”

D.第一次坐火车,第一次坐飞机,第一次看雪,……第一次的经验不一定都愉快,但新鲜。

9、下面句子没有语病的一项是( )

A.通过这一次班会,使我进一步提高了认识。

B.在太阳和月亮的周围,会出现一种有时美丽的七彩光圈,里层是红色的,外层是紫色的。

C.张欣欣同学到现在还没有来,大家断定他大概是生病了。

D.我们没有理由不珍惜今天的幸福生活。

10、选出与“一弯新月从云峰后面向下窥探着”修辞手法相同的一项( )

A.三峡库区水位线以下的巴东县城,只剩下片片废墟向人们诉说着昔日的繁华。

B.休闲是人生一枚甘甜的果实。

C.说到这里,委屈的泪水像开了闸的小溪。

D.在这时代的主旋律中,也偶尔有几个不和谐的音符。

[答案 ( http: / / www.21cnjy.com / " \l "# )] CABCDACADA

提示:

1、薄(báo)禁(jīn)

3、A.蜜—密C.磨—魔D.坐—座。

7、按时间顺序,①句中有“后来”,肯定在最后。

B 卷

二、综合题

1、下面短文画线的句子有三处表达不当,请把它找出来,并加以改正。

据有关部门报道,A我国每年约有360亿吨的生活和工业污水排入江河,近三分之一的城市人口得不到安全卫生的饮用水。这样,B纯净水公司就很快地迅速发展起来了。但是,经卫生防疫部门检测,纯净水并不纯净。为此,C市政府要求几个纯净水公司的领导在近期内抓紧整改,D使纯净水产品普遍的质量得到提高。

(1)短文中语句有歧义的是________处,改为___________________________

(2)短文中语意重复的是__________处,改为___________________________

(3)短文中语序不当的是__________处,改为___________________________

2、阅读下列两则文字材料,就感受最深的一点写出你所探究的结论。

①1987年1月,75名诺贝尔奖金获得者在巴黎聚会,有人问其中一位获奖者在什么地方学到的东西最重要,学者说“在幼儿园”,因为他在幼儿园学到了把自己的东西分一半给小伙伴;不是自己的东西不要拿;东西要放整齐;吃饭前要洗手;做错了事情要表示歉意……

②一位著名学者在自述中写道:“在家乡,我在母亲的教训下住了九年,受了她极大、极深的影响……如果我学得一丝一毫好脾气,如果我学得一点点待人待物的和气,如果我能宽容人、体谅人,我都得感谢我的慈母。”

答:_________________________________________________________

[答案 ( http: / / www.21cnjy.com / " \l "# )]

1、(1)C改为“几家纯净水公司的领导”或“纯净水公司的几个领导”

(2)B删去“很快地”或“迅速”

(3)D把“普遍”移到“提高”的前面或后面都行。

2、示例:①早期教育对于一个人的终身发展影响深远。②教孩子学会做人关系到孩子一生的健康成长。③养成好习惯,会受益终生。

中考解析

(山东潍坊)阅读下面文章,完成1—4题。

过河

周涛

①这时我才发现,我骑了一匹极其愚蠢的马。一路走了二十多公里,它都极轻快而平稳,眼看着在河对岸的酒厂就要到了,它却在河边突然显示出劣根性:不敢过河。

②它是那样怕水。尽管这河水并不深,顶多淹到它的腿根;在冬日的阳光下,河水清澈平缓地流着,波光柔和闪动,而宽度顶多不过十几米,但是它却怕得要死。这匹蠢马,这个貌似矫健的懦夫!它的眼睛惊恐地张大,前腿劈直胸颈往后仰,仿佛面前横陈的不是一条可爱的小河,而是一道死亡的界限或无底的深渊!

③我怀疑这匹青灰色的马儿对水一定患有某种神经性恐惧症。也许在它来到世间的为期不算很长的岁月里,有过遭受洪水袭击的可怕记忆,因而这愚蠢的畜牲总结了一条不成功的经验。像一个固执于己见的被捕的间谍似的。任凭你踢磕鞭打,它就是不使自己的供词跨过头脑中那个界限。

④我想了很多办法——用皮帽子蒙住马的眼睛,先在草地上奔驰,然后暗转方向直奔河水,打算使其不备而奋然驰过。结果它却在河沿上猛地顿住,我反而险些从马头上翻下去。不远处恰有一个独木桥,我便把缰绳放长,自己先过对岸,用力从对岸那边拽,它依然劈腿扬颈,一用力,我又差点儿被它拽下水。

⑤面对如此一匹怪马,我只好长叹:吾计穷矣!但今天又必须过河,我必须去酒厂;倘要绕道,大约需再走二十公里。无奈之下,只得朝离得最近的一座毡房走去,商量先把马留在这里,我步行去办完事再来取。

⑥一掀开毡帐我就暗暗叫苦,里面只有一位哈萨克族老太太,卧在床上,似有重病。她抬起眼皮,目光像风沙天的昏黄落日,没有神采;而那身躯枯瘦衰老,连自己站起来也很困难似的。看样子,她至少有八十岁;垂暮之年,枯坐僵卧,谁知哪一刻便灵魂离开躯壳呢?可是既然进了门,总不好扭头便走,我只好打着手势告诉她我的困难和请求,虽然我自己也觉得等于白说。

⑦她听懂了(其实是看懂了)。摆摆手,让我把她从床上挽起来,又让我扶她到外边去,到了河边上,她又示意,让我把她扶上马鞍。我以为老太太的神经是不是也不对劲儿了?__________________________________________我无论怎样钦佩哈萨克人的马上功夫,也不能相信她眼前这种可笑的打算。

⑧可是当我刚把她扶上马背,我就全信了。她那瘦小的身躯刚刚落鞍,那马的脊背竟猛然往下一沉,仿佛骑上来一个百十公斤重的壮汉,原来的那种随随便便满不在乎的顽劣劲儿全不见了,它立得威武挺直,目光集中,它完全懂得骑在背上的是什么样的人,就如士兵遇上强有力的统帅那样。(这马不愚蠢,倒是灵性大得过分了)它当然还是不想过河,使劲想扭回头,可是有一双强有力的手控住了它,它欲转不能,它四蹄朝后挪蹭的劲儿突然被火烧似地转化为前进的力,踏踏地跃进河中,水花劈开,在它胸前分别朝两边溅射,铁蹄踏过河底的卵石发出沉重有力的声响,它勇猛地一用力,最后一步竟跃上河岸,湿漉漉地站定。

⑨我把老太太扶下马,又把她从独木桥上扶回对岸。然后在她的视线里牵马挥手告别(我不敢当她的面上马)。她很弱,在河对岸吃力地站着,久久目送我。

⑩此事发生在一九七二年冬天的巩乃斯草原,而天山,正在老人的身后矗立,闪闪发着光。

1、为何我最初觉得马“愚蠢”,后来又说它“不愚蠢,倒是灵性大得过分”

2、老太太示意我扶她上马鞍,我却以为她的神经“不对劲儿”,请结合上下文展开想象,在文中横线处补写一段表现“我”心理活动的语句。

3、文章在写法上出色地运用了对比的手法,请分条列举出三处对比。

①__________________________________________________

②__________________________________________________

③__________________________________________________

4、有人认为这位老太太身上有一种令人感动的胡杨树精神,请结合文章内容分析这种精神的主要内涵。

相关链接:胡杨树是生长在沙漠恶劣环境中的一种树。作家余秋雨曾经赞美它说,胡杨树一千年不死,死了一千年不倒,倒了一千年不朽。

答案:

1、觉得它“愚蠢”是因为这马不敢过河,怕水;说它“灵性大”,是因为我从它的表现看出来,“它完全懂得骑在它背上的是什么样的人”,知道谁是真正的骑手;说它“过分”是说我觉得它先前是在欺负我。

2、示例:她连路都走不稳,瘦弱得连躺着都叫人看着累,竟然“狂妄”得要替我骑马过河,这不是拿我开玩笑吗?我这样年轻力壮的汉子尚且费尽心机气喘吁吁而不能,她?能让这匹患有“神经性恐水症”的马跨进河水?

3、示例:①我骑着马时,它的前后反应不同,走平原,“极轻快而平稳”,看到河流就不敢走了。②我骑它与老太太骑它时,马的表现不同。③老太太在马下和骑在马上的精神状态不一样。④我对老太太前后的态度不同。

4、老太太虽然枯瘦衰老,到了垂暮之年,连上马、过桥都需要别人搀扶,但是,一旦上马,就立刻精神矍铄、焕发出强大的生命力。她身上所体现出来的马背上的民族的那种雄强的生命意识,那种无坚不摧的个性精神,那种面对生存环境的挑战所表现出来的豪迈、执著的气概,让人感动。

课外拓展

周涛散文印象

周涛是以诗成名的。他的诗集《神山》、长诗《山岳山岳丛林丛林》曾作为出类拔萃之作,为其赢得荣誉,是开新边塞诗先河,引领新时期军旅诗潮头的作品。作为一位重要的、有代表性的诗人,人们曾寄以厚望,然而,正处于创作喷发期、处于诗歌写作巅峰的周涛突然弃诗而去,写起散文来,曾令人大为不解。

这种“周涛现象”的出现,引起诸多的猜疑和迷惑。其中,最为理解周涛的是朱苏进,他认为,这种写作方式的变换,有的只是“不甘心于休克的勇气”,而周涛却是“一条凶猛的河流漫过了河床”。是的,这是一种挣脱诗行束缚的漫溢,是没有羁绊的更为自由、随意的表达,具有黄河改道式的开创之举。

新时期以来,了解中国当代文学全貌的人会发现,文学的变革、探索和创新,首先发端于诗歌,其次是小说,而散文是近年来才得以复苏,并形成后来居上之势。用周涛自己的话说:“我花了20年,经历过痛彻心脾的疑惑、思考、实践、寻找,而终未能真正完成诗。那是因为在诗的领域内,我的对手太强了,他们以惊人的洞察力和才气及对现实的直觉把握向我摆出一个又一个阵势,尽是些我前所未见的棋局。”周涛是异常聪明的,他审时度势,见好就收,及时调整自己的写作向度,进入文学创造最薄弱的领域,竟一发而不可收,以其作品的质量和数量,成为当代卓有影响的几位散文大家之一。

周涛能成为卓越的散文家,得益于诗,或者说,因为他是一位优秀的诗人。如果说小说、散文体的作品是肉体,诗则是蕴于其中的灵魂。博尔赫斯说过,散文应当是艺术的,“是诗歌最复杂、最高的表现形式”。巴乌斯托夫斯基也说过:“只有诗歌和散文的有机融合,或者更正确地说,充满诗的本质,诗的生动的精华,清澄的气息,诗的(令人神魂颠倒的)力量的散文,才能是文学中最崇高、最动人的现象,才是真正的幸福”。而周涛的作品,恰恰印证了这两位作家的话。他的《巩乃斯的马》《天似穹庐》《忧郁的巩乃斯河》《伊犁秋天的札记》,甚至长篇散文《游牧长城》等作品,都是具有独特的诗质的上乘之作。

我觉得,周涛对当代散文的贡献,首先在于他率先打破了所谓艺术散文的模式,打破了以一个比喻贯注全篇、表达流行思想的泛抒情化倾向,也与那种“文以载道”、“代圣贤立言”的包含着文学因素的非文学古典文章传统判然有别。周涛散文的诗质,首先在于他那博大雄浑的气度,他的一些散文,让人读罢颇为感动,沉湎于所营造的情境之中,回想一下,却记不住什么事情,那大抵是文章的气韵在起作用。而他的另一些散文,却重对事物、对生命的深入理解和发现,这该是更高层次的诗质对散文的介入。他写父亲每次拉灯绳的时候,总是让手指顺着灯绳滑到末端才把灯打开,从中看出老人的循规蹈矩;他写奶奶捏住他鼻子时那手指的味道,有一股强烈的肉腥气,还有洗碗布和剩饭的味儿,让其领略到血统的气味;他写一个女孩子透过一片叶子去看太阳,“光芒便透射过来,使这片秋叶通体透明,脉络清晰如描,仿佛一个至高境界的生命向你展示了它的五脏六腑”;他写吸烟的老人点燃了一堆落叶,“看不见火焰,却有一股灰蓝色的烟从叶缝面流泻出来”。“焚香似的烟,细流轻绕,柔纱舒卷,白发长须似地飘出一股佛家思绪”;他写秋光里的树,“便可发现那是一种人类无法摹仿的高贵站姿,令人惊羡”……这些细节的把握,对生活的敏感与发现,正是他作品的真正动人之处。

周涛散文的另一个特征是写得放纵、随意、睿智、松弛。其作品看来并不精于结构,却大巧若拙,有着生活粗砺的质感,朴直且亲切。他有着一枝任性的笔,随心所欲地驾驭着文字,苍天阔地、长河野韵、猛禽奔马、大漠孤烟,乃至于雀猫猪狗、人生沧桑,都在他的笔下浑然天成,奔腾弹跃,摇曳生姿。偶有神来之笔,似乎进入一种超验的境界,令人击节赞叹。就写作而言,松弛的状态该是最佳的状态,是从必然达到自由的状态。松弛是一种高超的境界,如同竞技体育一样,恰恰是紧张、一惊一乍会导致失误,只有松弛才能达到极致。故进入写作状态比写作本身更为重要。

读周涛的散文,你会发现他是一位精于采撷和提炼者。作者似乎有一双通灵的眼睛,有着从生活与自然中开拓真意的心智。他的作品极少引经据典,也不搜怪求奇,没有那种从书本到书本的摘抄卖弄。周涛善于从自然、社会、人生的原生态中提取那些动人心弦、给人以冲击力的意象,对事物的深入开掘,会让其自身显露出被俗常所遮蔽的真意,且充满了意味。因而,他的作品揭示了生活中暗含的底蕴,以真实的感受这本源性的东西印证了哲学,是具有原创性的创造,而非那种具有普遍性的诠释。

我觉得,周涛得感谢养育他几十年的新疆这片伟大而神奇的土地。他的作品之所以有鲜明的地域特色与深度揭示,因为他对新疆已经“熟透了”,他熟悉她的轮廓,能嗅出她的气味,洞悉她的一切,他与新疆有着密不可分的联系,他对新疆有着骨子里的热爱。这与那些走马观花式的深入生活不同,蜻蜓点水式的游历大抵只能有外在与表象的描摹,而周涛则是身心已与那片土地融于一体,他不仅本身就在生活之中,不必站在生活的边上去看生活,他的生存、命运、他自己,都已成为这片土地的一部分。当然,仅仅有这些还不够,还需要作家的敏感和深厚的功力,需要不竭的创造力,而这些,正是诗人散文家周涛所具备的。

还可说及的,是周涛弃诗从文的另一个原因。他感到“我的诗如同把自己的心血浇在水泥地上一样,渗透不到人们心里去;散文有时却像水浇到土壤上,容易被吸收。那我为什么老往水泥地上浇呢?”这已触及到接受美学的命题,这种另垦荒地的方式所取得的成就,在新疆另一位诗人刘亮程那里也得到了印证。然而,我仍然要说,周涛和刘亮程的成功,仍得益于诗。

随着时间的推移,周涛似乎已经老了,他的作品,似乎已没有那种汹涌澎湃、飞腾激越的特征。可从他的近作中,如《狗狗备忘录》,却看到他少有的精细、收敛与从容,当然,那种坦诚与随意仍旧一如继往。如果说,他先前的作品如漫溢的河流,当下的散文却如赛里木湖,趋于平静。湖是深邃、透明的,“在远离喧闹的地方,思想默默地积蓄、沉淀,变得清澈起来,辽阔起来”。

-END-

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 仰望苍穹

- 1 日出

- 2 织女星和牵牛星

- 比较·探究 云海

- 自主阅读 天上的街市

- 第二单元 生之机趣

- 3 日历

- 比较·探究

- 4 蚂蚁

- 自主阅读 蜘蛛

- 第三单元 临水骋怀

- 5 小石潭记

- 6 黄果树瀑布

- 比较·探究 绿

- 自主阅读 游记小品二篇

- 白洋潮

- 第四单元 读书妙悟

- 7 孔孟论学习

- 8 读书杂谈——七月十六日在广州知用中学讲

- 比较·探究 读书的三种姿势

- 自主阅读

- 第五单元 原野放歌

- 9 敕勒歌

- 10 草原散章(节选)

- 比较·探究 边塞诗歌三首

- 自主阅读 悟沙

- 第六单元 雨中情思

- 11 下雨天,真好

- 12 雷雨前

- 比较·探究

- 自主阅读 诗词四首

- 旧版资料

- 2 泰山日出

- 8 借书不还,天打雷劈

- 10 静默草原

- 西地平线上的落日

- 读书杂谈

- 夜雨诗意

- 黄生借书说

- 高原,我的中国色

- 小小的阳光

- 读书八得

- 从军行(其四)

- 如梦令

- 每天诞生一次

- 列宁格勒的树

- 辛劳的蚂蚁

- 猫的天堂

- 诗二首

- 钱塘江的夜潮

- 水之歌 水之思