9说“木叶”单篇部编版高中语文必修下册(共13张PPT)

文档属性

| 名称 | 9说“木叶”单篇部编版高中语文必修下册(共13张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-26 22:58:36 | ||

图片预览

文档简介

(共13张PPT)

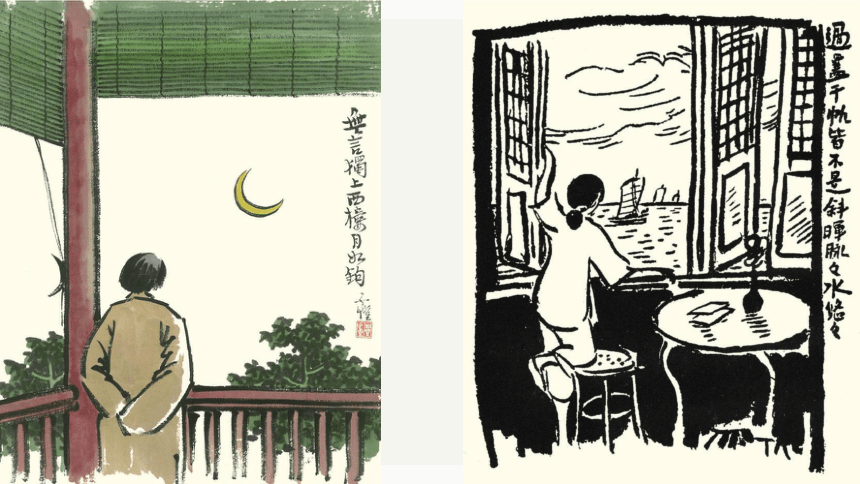

中国古代的诗论特别重视诗歌语言的这种启发性。作诗最忌太直、太露,读诗最忌太滞、太凿。一览无余的作品算不上其正的艺术,拘守章句的读者也不是真正的鉴赏家。一个懂得艺术的鉴赏者,可以从吟诵的诗句中看到图画,也可以从画在纸上的图景中听到真意

——袁行霈《言意与形神》

说“木叶”

一、作者简介

林庚(1910-2006),字静希。诗人、古代文学学者、文学史家。

1928年考入清华大学物理系,1930年转入清华大学中文系。

《夜》《北平情歌》《冬眠曲及其他》《春野与窗》《问路集》《空间的驰想》等六部诗集。《中国文学史》《诗人屈原及其作品研究》《天问论笺》《诗人李白》《唐诗综论》《新诗格律与语言的诗化》等。

第一段:“木叶”成为诗人们笔下钟爱的形象。

第二段:“木叶”是什么?

第三段:“木叶”与“树叶”“落叶”不同

第四段:“木”艺术特征一

第五段:“木”为何会有这个特点(诗歌语言暗示性)

第六段:“木”艺术特征二

第七段:艺术领域,一字千金

二、梳理文思

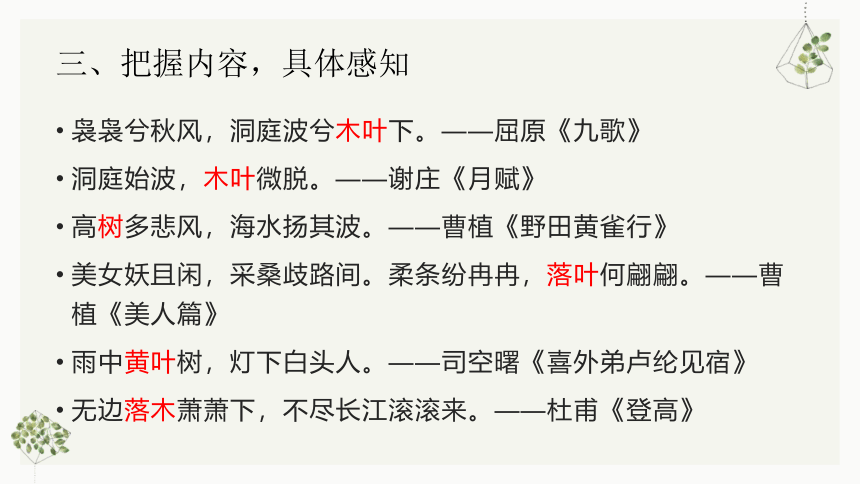

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。——屈原《九歌》

洞庭始波,木叶微脱。——谢庄《月赋》

高树多悲风,海水扬其波。——曹植《野田黄雀行》

美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,落叶何翩翩。——曹植《美人篇》

雨中黄叶树,灯下白头人。——司空曙《喜外弟卢纶见宿》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。——杜甫《登高》

三、把握内容,具体感知

木叶:秋风叶落的季节,含有落叶的因素,微黄,干燥,疏朗

树(叶):饱满,繁茂的枝叶,密密层层浓荫,褐绿色

落叶:春夏之交饱含水分,繁密

黄叶:微黄,但是有雨的湿润

落木:更加空阔,没有绵密之意

“落木、落叶”一也,而“木”字雄,阔大之景用之;“叶”字细,幽悄之景用之。

为什么都是“叶”,却“叶叶”有不相同呢?

·物象:即是客观事物,不依赖于人的存在而存在,它有形状、颜色,有声音、味道,是具体可感的。

·意象:主观的“意”和客观的“象”的结合,也就是融入诗人思想感情的“物象”,是赋有某种特殊含义和文学意味的具体形象,简单地说就是借物抒情。

·“一个物象可以构成意趣各不相同的许多意象。”

意象=意+象

四、活学活用

提到“月亮”,你会想到什么?

阴晴圆缺的形态变化

夜晚、清辉

不同地方都能看见

1.明月松间照,清泉石上流。

2.举头望明月,低头思故乡。

3.海上生明月,天涯共此时。

4.今人不见古时月,今月曾经照古人。

5.举杯邀明月,对影成三人。

6.人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

喜友人再面

裴说

一别几寒暄,迢迢隔塞垣。

相思长有事,及见却无言。

静坐将茶试,闲书把叶翻。

依依又留宿,圆月上东轩。

客夜

杜甫

客睡何曾著,秋天不肯明。

卷帘残月影,高枕远江声。

计拙无衣食,途穷仗友生。

老妻书数纸,应悉未归情。

松梅竹菊寓高洁,借月托雁寄乡思。

杜鹃鹧鸪啼凄凄,梧桐叶落透悲意。

别时长亭柳依依,落花流水传愁绪。

乌鸦燕子系兴衰,草木仍在人事移。

五、课外延伸:古诗词中常见的意象

卜算子·咏梅

陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

卜算子·咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

文学是语言的艺术,文学鉴赏离不开对语言的咀嚼和玩味。读懂是第一步,但仅仅读懂还不够,要能欣赏语言的巧妙、语言的美。中国有句成语叫“咬文嚼字”,似乎有点贬义。但文学鉴赏不能不学会“咬文嚼字”。

中国的文学家深知“言不尽意”的道理,所以特别注重语言的启发性和暗示性,把那些微妙的意味寄诸言外,追求言有尽而意无穷的效果。中国文学的鉴赏,要从语言入手,但不要被语言所局限,应当从言内到言外,品尝那些言外的滋味。

——袁行霈《怎样鉴赏中国文学》

中国古代的诗论特别重视诗歌语言的这种启发性。作诗最忌太直、太露,读诗最忌太滞、太凿。一览无余的作品算不上其正的艺术,拘守章句的读者也不是真正的鉴赏家。一个懂得艺术的鉴赏者,可以从吟诵的诗句中看到图画,也可以从画在纸上的图景中听到真意

——袁行霈《言意与形神》

说“木叶”

一、作者简介

林庚(1910-2006),字静希。诗人、古代文学学者、文学史家。

1928年考入清华大学物理系,1930年转入清华大学中文系。

《夜》《北平情歌》《冬眠曲及其他》《春野与窗》《问路集》《空间的驰想》等六部诗集。《中国文学史》《诗人屈原及其作品研究》《天问论笺》《诗人李白》《唐诗综论》《新诗格律与语言的诗化》等。

第一段:“木叶”成为诗人们笔下钟爱的形象。

第二段:“木叶”是什么?

第三段:“木叶”与“树叶”“落叶”不同

第四段:“木”艺术特征一

第五段:“木”为何会有这个特点(诗歌语言暗示性)

第六段:“木”艺术特征二

第七段:艺术领域,一字千金

二、梳理文思

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。——屈原《九歌》

洞庭始波,木叶微脱。——谢庄《月赋》

高树多悲风,海水扬其波。——曹植《野田黄雀行》

美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,落叶何翩翩。——曹植《美人篇》

雨中黄叶树,灯下白头人。——司空曙《喜外弟卢纶见宿》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。——杜甫《登高》

三、把握内容,具体感知

木叶:秋风叶落的季节,含有落叶的因素,微黄,干燥,疏朗

树(叶):饱满,繁茂的枝叶,密密层层浓荫,褐绿色

落叶:春夏之交饱含水分,繁密

黄叶:微黄,但是有雨的湿润

落木:更加空阔,没有绵密之意

“落木、落叶”一也,而“木”字雄,阔大之景用之;“叶”字细,幽悄之景用之。

为什么都是“叶”,却“叶叶”有不相同呢?

·物象:即是客观事物,不依赖于人的存在而存在,它有形状、颜色,有声音、味道,是具体可感的。

·意象:主观的“意”和客观的“象”的结合,也就是融入诗人思想感情的“物象”,是赋有某种特殊含义和文学意味的具体形象,简单地说就是借物抒情。

·“一个物象可以构成意趣各不相同的许多意象。”

意象=意+象

四、活学活用

提到“月亮”,你会想到什么?

阴晴圆缺的形态变化

夜晚、清辉

不同地方都能看见

1.明月松间照,清泉石上流。

2.举头望明月,低头思故乡。

3.海上生明月,天涯共此时。

4.今人不见古时月,今月曾经照古人。

5.举杯邀明月,对影成三人。

6.人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

喜友人再面

裴说

一别几寒暄,迢迢隔塞垣。

相思长有事,及见却无言。

静坐将茶试,闲书把叶翻。

依依又留宿,圆月上东轩。

客夜

杜甫

客睡何曾著,秋天不肯明。

卷帘残月影,高枕远江声。

计拙无衣食,途穷仗友生。

老妻书数纸,应悉未归情。

松梅竹菊寓高洁,借月托雁寄乡思。

杜鹃鹧鸪啼凄凄,梧桐叶落透悲意。

别时长亭柳依依,落花流水传愁绪。

乌鸦燕子系兴衰,草木仍在人事移。

五、课外延伸:古诗词中常见的意象

卜算子·咏梅

陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

卜算子·咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

文学是语言的艺术,文学鉴赏离不开对语言的咀嚼和玩味。读懂是第一步,但仅仅读懂还不够,要能欣赏语言的巧妙、语言的美。中国有句成语叫“咬文嚼字”,似乎有点贬义。但文学鉴赏不能不学会“咬文嚼字”。

中国的文学家深知“言不尽意”的道理,所以特别注重语言的启发性和暗示性,把那些微妙的意味寄诸言外,追求言有尽而意无穷的效果。中国文学的鉴赏,要从语言入手,但不要被语言所局限,应当从言内到言外,品尝那些言外的滋味。

——袁行霈《怎样鉴赏中国文学》

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])