第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-29 07:25:36 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

高考作文中的“春秋时期”

后人称赞齐桓公九合诸侯,一匡天下,为“春秋五霸之首”。

走进历史中的“春秋战国”

?

绘画

中外历史纲要(上)第一单元 第2课

课标要求:通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

一、经济基础之变

二、礼乐征伐之变

三、列国制度之变

四、治世主张之辩

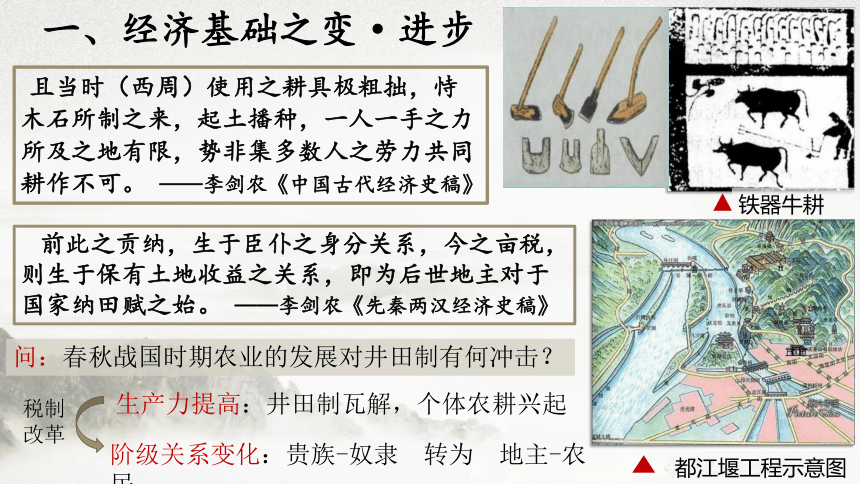

且当时(西周)使用之耕具极粗拙,恃木石所制之来,起土播种,一人一手之力所及之地有限,势非集多数人之劳力共同耕作不可。 ——李剑农《中国古代经济史稿》

铁器牛耕

问:春秋战国时期农业的发展对井田制有何冲击?

都江堰工程示意图

前此之贡纳,生于臣仆之身分关系,今之亩税,则生于保有土地收益之关系,即为后世地主对于国家纳田赋之始。 ——李剑农《先秦两汉经济史稿》

生产力提高:井田制瓦解,个体农耕兴起

阶级关系变化:贵族-奴隶 转为 地主-农民

税制

改革

一、经济基础之变·进步

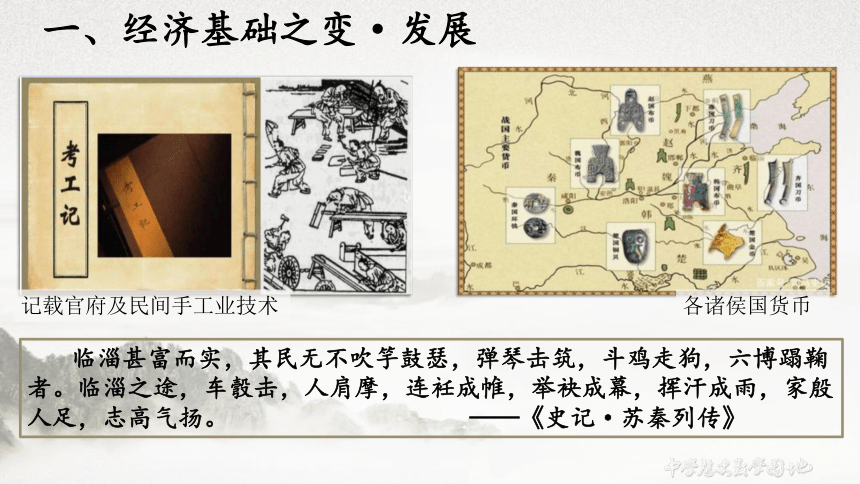

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临淄之途,车彀击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。 ——《史记·苏秦列传》

记载官府及民间手工业技术

各诸侯国货币

一、经济基础之变·发展

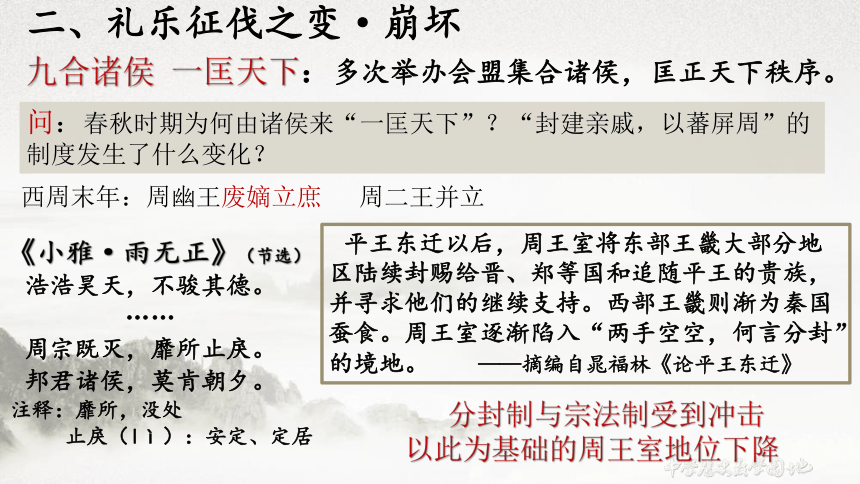

九合诸侯 一匡天下:多次举办会盟集合诸侯,匡正天下秩序。

问:春秋时期为何由诸侯来“一匡天下”?“封建亲戚,以蕃屏周”的制度发生了什么变化?

《小雅·雨无正》(节选)

浩浩昊天,不骏其德。

……

周宗既灭,靡所止戾。

邦君诸侯,莫肯朝夕。

注释:靡所,没处

止戾(lì):安定、定居

西周末年:周幽王废嫡立庶 周二王并立

平王东迁以后,周王室将东部王畿大部分地区陆续封赐给晋、郑等国和追随平王的贵族,并寻求他们的继续支持。西部王畿则渐为秦国蚕食。周王室逐渐陷入“两手空空,何言分封”的境地。 ——摘编自晁福林《论平王东迁》

分封制与宗法制受到冲击

以此为基础的周王室地位下降

二、礼乐征伐之变·崩坏

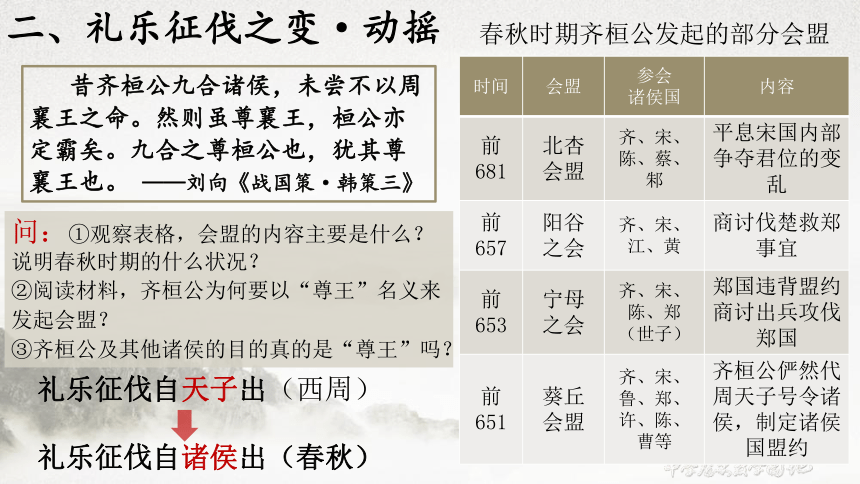

昔齐桓公九合诸侯,未尝不以周襄王之命。然则虽尊襄王,桓公亦定霸矣。九合之尊桓公也,犹其尊襄王也。 ——刘向《战国策·韩策三》

时间 会盟 参会 诸侯国 内容

前681 北杏 会盟 齐、宋、陈、蔡、邾 平息宋国内部争夺君位的变乱

前657 阳谷 之会 齐、宋、江、黄 商讨伐楚救郑事宜

前653 宁母 之会 齐、宋、陈、郑(世子) 郑国违背盟约

商讨出兵攻伐郑国

前651 葵丘 会盟 齐、宋、鲁、郑、许、陈、曹等 齐桓公俨然代周天子号令诸侯,制定诸侯国盟约

春秋时期齐桓公发起的部分会盟

问:①观察表格,会盟的内容主要是什么?说明春秋时期的什么状况?

②阅读材料,齐桓公为何要以“尊王”名义来发起会盟?

③齐桓公及其他诸侯的目的真的是“尊王”吗?

礼乐征伐自天子出(西周)

礼乐征伐自诸侯出(春秋)

二、礼乐征伐之变·动摇

齐

晋

楚

吴

越

秦

宋

韩

赵

魏

楚

燕

齐

秦

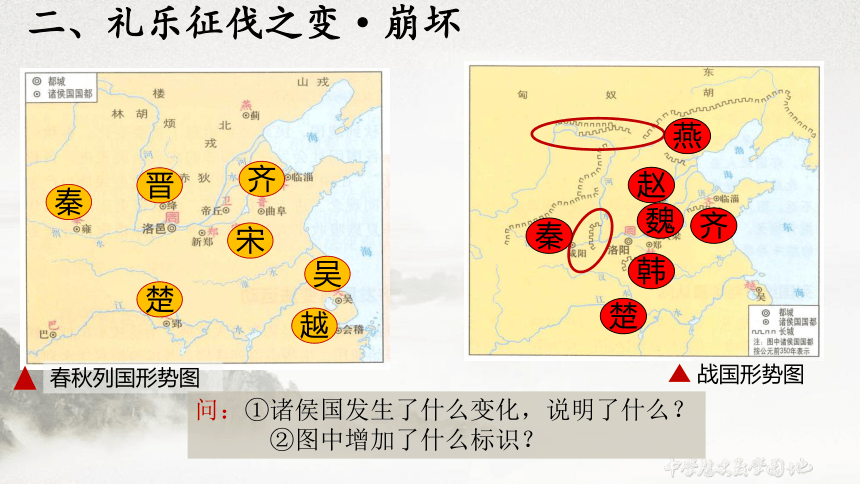

春秋列国形势图

战国形势图

问:①诸侯国发生了什么变化,说明了什么?

②图中增加了什么标识?

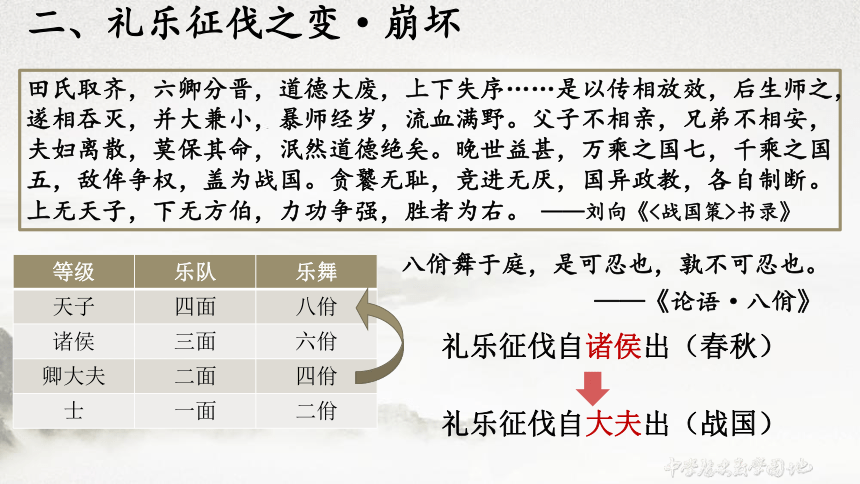

二、礼乐征伐之变·崩坏

八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。

——《论语·八佾》

等级 乐队 乐舞

天子 四面 八佾

诸侯 三面 六佾

卿大夫 二面 四佾

士 一面 二佾

礼乐征伐自诸侯出(春秋)

礼乐征伐自大夫出(战国)

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。 ——刘向《<战国策>书录》

二、礼乐征伐之变·崩坏

齐

晋

楚

吴

越

秦

宋

韩

赵

魏

楚

燕

齐

秦

春秋列国形势图

战国形势图

问:相较于左图,右图消失了什么字样?

二、礼乐征伐之变·扩散

(管仲言)戎狄豺狼,不可厌也;诸夏亲昵,不可弃也。 ——《左传·闵公元年》

南夷与北狄交,中国不绝若线。桓公救中国而攘夷狄。 ——《公羊传·禧公四年》

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。 ——孔颖达《春秋左传正义·定公十年》

春秋战国深服

赵武灵王胡服骑射

中原

华夏认同

北狄

西戎

东夷

南蛮

华夏认同

民族融合

态度从攘夷到融夷

华夏认同从中原向四周扩散

二、礼乐征伐之变·扩散

各国卿大夫的世代迭踞高位,把持国家大权,依然比比皆是。这就表明:新兴地主阶级虽已出现,但尚未在政治上,上升为统治阶级并掌握国家政权,中央集权的君主专制制度亦未正式建立起来。从国体和政体这两个方面来考察,直至春秋末年,各诸侯国的上层建筑,基本上还是奴隶社会的上层建筑。这个上层建筑,同新的阶级关系是不相适应的。

——摘编自黄中业《重评战国变法运动》

问:战国时期列国变法有何必然性?

变法!

三、列国法令之变·变法必然

制定法律,奖罚分明;

“察能而授官”;军事改革

削减贵族特权;精简机构;

奖励耕战;军事改革

战国时期各国变法

魏

李悝改革

秦

商鞅变法

赵

赵武灵王变法

韩

申不害改革

加强集权;整顿吏治;

提高生产和军事改革

食有劳而禄有功;尽地力;

建法体;军事改革

以能任官;胡服骑射军事改革

楚

吴起改革

燕

乐毅改革

齐

邹忌改革

变法重点:

制定法律奖惩

削弱贵族特权

进行军事改革

建立君主专制

修订法律;奖贤惩奸;广纳言路

三、列国法令之变·潮流

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。 ——《史记·商君列传》

(注释:便pián,妥帖 安适)

【小组探究·制作表格】阅读材料,你对商鞅变法思想有何理解?措施又是如何体现这种思想的?

领域 措施 革故之处 作用

经济 重农抑商,奖励耕织

废井田,开阡陌

政治 奖励军功,剥夺限制贵族特权

推行县制,县官由君主任免

社会 大家庭拆为小家庭

什伍连坐,互相纠察

时间最长

涉及面最广

改革最为彻底

废除井田制,承认私田,提高生产积极性

废除“世卿世禄”原则,军功贵族兴起

废除分封,推行县制,将权力收归君主

削弱宗法制及道德礼制影响,重塑风俗

三、列国法令之变·商鞅变法

行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。 ——《史记 ·商君列传》

人说惠王曰: “大臣太重者国危......今秦妇人婴儿皆言商君之法,莫言大王之法,是商君反为主,大王更为臣也。”……商君归还,惠王车裂之,而秦人不怜。 ——《战国策·秦策》

问:①对比第一、二则材料,秦国百姓的态度为何有差异?

②分析第二、三则材料,思考商鞅为何被处死?

③对比此前礼乐征伐之变,秦王对“王臣”关系的重视体现出政治的什么变化?

商君虽死,秦法未败也。 ——《韩非子·定法》

继行秦法的同时巩固君主权力,在变法中集权

三、列国法令之变·变法中集权

孔子 老子

学派 儒家 道家

理想社会 主张恢复等级森严的礼制社会 主张回归小国寡民的时代

政治主张 用“仁”、道德治理国家,维护礼制 反对制度束缚,主张顺其自然,无为而治

其他思想 教育思想:有教无类 推动私学发展 承认制度应随时代有所改良 哲学思想:“道”为万物本源;辩证法

中国古代朴素唯物史观

孔子和老子分别为儒家和道家学派的创始人

四、社会主张之辩·春秋先声

西周时的学术、教育由宗庙祭祀、记事和文书管理的祝、宗、卜、史掌管,而民间没有私学。东周时,王室衰败,诸侯国动荡,这类职官流落民间,于是就把知识带到了民间。 ——张岂之《中国历史·先秦卷》

今天下诸侯方欲力争,竞招英雄以自辅翼,此乃得士则昌,失士则亡之秋也。

——《孔丛子卷二·居卫第七》

《稷下争鸣图》

百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映。

四、社会主张之辩·士的兴起

【小组探究】

如果某个诸侯国偷盗现象严重 ,不同学派会如何看待这这种现象?又会如何治理社会呢?(示例:儒家荀子认为偷盗为人性本恶,主张礼与法共同整治)

百家争鸣争什么?——治世方案

百家争鸣

怎么争?

论战辩驳

代表不同阶级

吸收借鉴

百家合流

在争鸣中形成共识:

希望自身学说作用于现实政治,主张结束混乱,统一思想,统一社会。

为新兴地主阶级登上历史舞台

奠定思想理论基础

共同发展

为后世中华思想文化的源头活水

四、社会主张之辩·争鸣中共识

春秋战国

秦代

君主专制

中央集权

统一

多民族

封建社会

西周

封建亲戚

以蕃屏周列国林立

华夷分离

奴隶社会

第2课 诸侯纷争与变法运动

高考作文中的“春秋时期”

后人称赞齐桓公九合诸侯,一匡天下,为“春秋五霸之首”。

走进历史中的“春秋战国”

?

绘画

中外历史纲要(上)第一单元 第2课

课标要求:通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

一、经济基础之变

二、礼乐征伐之变

三、列国制度之变

四、治世主张之辩

且当时(西周)使用之耕具极粗拙,恃木石所制之来,起土播种,一人一手之力所及之地有限,势非集多数人之劳力共同耕作不可。 ——李剑农《中国古代经济史稿》

铁器牛耕

问:春秋战国时期农业的发展对井田制有何冲击?

都江堰工程示意图

前此之贡纳,生于臣仆之身分关系,今之亩税,则生于保有土地收益之关系,即为后世地主对于国家纳田赋之始。 ——李剑农《先秦两汉经济史稿》

生产力提高:井田制瓦解,个体农耕兴起

阶级关系变化:贵族-奴隶 转为 地主-农民

税制

改革

一、经济基础之变·进步

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临淄之途,车彀击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。 ——《史记·苏秦列传》

记载官府及民间手工业技术

各诸侯国货币

一、经济基础之变·发展

九合诸侯 一匡天下:多次举办会盟集合诸侯,匡正天下秩序。

问:春秋时期为何由诸侯来“一匡天下”?“封建亲戚,以蕃屏周”的制度发生了什么变化?

《小雅·雨无正》(节选)

浩浩昊天,不骏其德。

……

周宗既灭,靡所止戾。

邦君诸侯,莫肯朝夕。

注释:靡所,没处

止戾(lì):安定、定居

西周末年:周幽王废嫡立庶 周二王并立

平王东迁以后,周王室将东部王畿大部分地区陆续封赐给晋、郑等国和追随平王的贵族,并寻求他们的继续支持。西部王畿则渐为秦国蚕食。周王室逐渐陷入“两手空空,何言分封”的境地。 ——摘编自晁福林《论平王东迁》

分封制与宗法制受到冲击

以此为基础的周王室地位下降

二、礼乐征伐之变·崩坏

昔齐桓公九合诸侯,未尝不以周襄王之命。然则虽尊襄王,桓公亦定霸矣。九合之尊桓公也,犹其尊襄王也。 ——刘向《战国策·韩策三》

时间 会盟 参会 诸侯国 内容

前681 北杏 会盟 齐、宋、陈、蔡、邾 平息宋国内部争夺君位的变乱

前657 阳谷 之会 齐、宋、江、黄 商讨伐楚救郑事宜

前653 宁母 之会 齐、宋、陈、郑(世子) 郑国违背盟约

商讨出兵攻伐郑国

前651 葵丘 会盟 齐、宋、鲁、郑、许、陈、曹等 齐桓公俨然代周天子号令诸侯,制定诸侯国盟约

春秋时期齐桓公发起的部分会盟

问:①观察表格,会盟的内容主要是什么?说明春秋时期的什么状况?

②阅读材料,齐桓公为何要以“尊王”名义来发起会盟?

③齐桓公及其他诸侯的目的真的是“尊王”吗?

礼乐征伐自天子出(西周)

礼乐征伐自诸侯出(春秋)

二、礼乐征伐之变·动摇

齐

晋

楚

吴

越

秦

宋

韩

赵

魏

楚

燕

齐

秦

春秋列国形势图

战国形势图

问:①诸侯国发生了什么变化,说明了什么?

②图中增加了什么标识?

二、礼乐征伐之变·崩坏

八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。

——《论语·八佾》

等级 乐队 乐舞

天子 四面 八佾

诸侯 三面 六佾

卿大夫 二面 四佾

士 一面 二佾

礼乐征伐自诸侯出(春秋)

礼乐征伐自大夫出(战国)

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。 ——刘向《<战国策>书录》

二、礼乐征伐之变·崩坏

齐

晋

楚

吴

越

秦

宋

韩

赵

魏

楚

燕

齐

秦

春秋列国形势图

战国形势图

问:相较于左图,右图消失了什么字样?

二、礼乐征伐之变·扩散

(管仲言)戎狄豺狼,不可厌也;诸夏亲昵,不可弃也。 ——《左传·闵公元年》

南夷与北狄交,中国不绝若线。桓公救中国而攘夷狄。 ——《公羊传·禧公四年》

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。 ——孔颖达《春秋左传正义·定公十年》

春秋战国深服

赵武灵王胡服骑射

中原

华夏认同

北狄

西戎

东夷

南蛮

华夏认同

民族融合

态度从攘夷到融夷

华夏认同从中原向四周扩散

二、礼乐征伐之变·扩散

各国卿大夫的世代迭踞高位,把持国家大权,依然比比皆是。这就表明:新兴地主阶级虽已出现,但尚未在政治上,上升为统治阶级并掌握国家政权,中央集权的君主专制制度亦未正式建立起来。从国体和政体这两个方面来考察,直至春秋末年,各诸侯国的上层建筑,基本上还是奴隶社会的上层建筑。这个上层建筑,同新的阶级关系是不相适应的。

——摘编自黄中业《重评战国变法运动》

问:战国时期列国变法有何必然性?

变法!

三、列国法令之变·变法必然

制定法律,奖罚分明;

“察能而授官”;军事改革

削减贵族特权;精简机构;

奖励耕战;军事改革

战国时期各国变法

魏

李悝改革

秦

商鞅变法

赵

赵武灵王变法

韩

申不害改革

加强集权;整顿吏治;

提高生产和军事改革

食有劳而禄有功;尽地力;

建法体;军事改革

以能任官;胡服骑射军事改革

楚

吴起改革

燕

乐毅改革

齐

邹忌改革

变法重点:

制定法律奖惩

削弱贵族特权

进行军事改革

建立君主专制

修订法律;奖贤惩奸;广纳言路

三、列国法令之变·潮流

治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。 ——《史记·商君列传》

(注释:便pián,妥帖 安适)

【小组探究·制作表格】阅读材料,你对商鞅变法思想有何理解?措施又是如何体现这种思想的?

领域 措施 革故之处 作用

经济 重农抑商,奖励耕织

废井田,开阡陌

政治 奖励军功,剥夺限制贵族特权

推行县制,县官由君主任免

社会 大家庭拆为小家庭

什伍连坐,互相纠察

时间最长

涉及面最广

改革最为彻底

废除井田制,承认私田,提高生产积极性

废除“世卿世禄”原则,军功贵族兴起

废除分封,推行县制,将权力收归君主

削弱宗法制及道德礼制影响,重塑风俗

三、列国法令之变·商鞅变法

行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。 ——《史记 ·商君列传》

人说惠王曰: “大臣太重者国危......今秦妇人婴儿皆言商君之法,莫言大王之法,是商君反为主,大王更为臣也。”……商君归还,惠王车裂之,而秦人不怜。 ——《战国策·秦策》

问:①对比第一、二则材料,秦国百姓的态度为何有差异?

②分析第二、三则材料,思考商鞅为何被处死?

③对比此前礼乐征伐之变,秦王对“王臣”关系的重视体现出政治的什么变化?

商君虽死,秦法未败也。 ——《韩非子·定法》

继行秦法的同时巩固君主权力,在变法中集权

三、列国法令之变·变法中集权

孔子 老子

学派 儒家 道家

理想社会 主张恢复等级森严的礼制社会 主张回归小国寡民的时代

政治主张 用“仁”、道德治理国家,维护礼制 反对制度束缚,主张顺其自然,无为而治

其他思想 教育思想:有教无类 推动私学发展 承认制度应随时代有所改良 哲学思想:“道”为万物本源;辩证法

中国古代朴素唯物史观

孔子和老子分别为儒家和道家学派的创始人

四、社会主张之辩·春秋先声

西周时的学术、教育由宗庙祭祀、记事和文书管理的祝、宗、卜、史掌管,而民间没有私学。东周时,王室衰败,诸侯国动荡,这类职官流落民间,于是就把知识带到了民间。 ——张岂之《中国历史·先秦卷》

今天下诸侯方欲力争,竞招英雄以自辅翼,此乃得士则昌,失士则亡之秋也。

——《孔丛子卷二·居卫第七》

《稷下争鸣图》

百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映。

四、社会主张之辩·士的兴起

【小组探究】

如果某个诸侯国偷盗现象严重 ,不同学派会如何看待这这种现象?又会如何治理社会呢?(示例:儒家荀子认为偷盗为人性本恶,主张礼与法共同整治)

百家争鸣争什么?——治世方案

百家争鸣

怎么争?

论战辩驳

代表不同阶级

吸收借鉴

百家合流

在争鸣中形成共识:

希望自身学说作用于现实政治,主张结束混乱,统一思想,统一社会。

为新兴地主阶级登上历史舞台

奠定思想理论基础

共同发展

为后世中华思想文化的源头活水

四、社会主张之辩·争鸣中共识

春秋战国

秦代

君主专制

中央集权

统一

多民族

封建社会

西周

封建亲戚

以蕃屏周列国林立

华夷分离

奴隶社会

第2课 诸侯纷争与变法运动

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进