7.《青蒿素:人类征服疾病的一小步》《一名物理学家的教育历程》群文阅读(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.《青蒿素:人类征服疾病的一小步》《一名物理学家的教育历程》群文阅读(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-28 15:50:41 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第三单元 探索与创新--实用性阅读与交流

一起学习单元导读,课本45页

学习本单元,要求中学生掌握:

1.学会知识性读物的阅读方法

2.发展科学思维,培养科学精神

学习路径:

1.把握关键概念和术语

2.理清文章思路

3.分析作者阐释说明、逻辑推理的方法

4.体会文章语言严谨准确的特点

实践能力:写作说理性文章,运用所学知识,探究实际问题,形成自己的见解。

课题:第7课《青蒿素:人类征服疾病的一小步》《一名物理学家的教育历程》

自学质疑要求

学习任务一:阅读课文,厘定文体,把握特征。

同学们已经接触了文学类的小说《百合花》、诗歌《红烛》、戏剧《雷雨》,也学习了《“探界者”钟扬》《以工匠精神雕琢时代品质》这样的演讲稿、人物通讯、新闻评论等实用类文体。一般来讲,实用类特征往往与文学类特征对举。第三单元的四篇实用类学术性文章,以深入浅出的方式展现了自然科学、人文社会科学领域丰富、深奥的探索与创新。我们要在整体把握选文文体特征的基础上,依体而学,对这类文章进行有效的阅读。

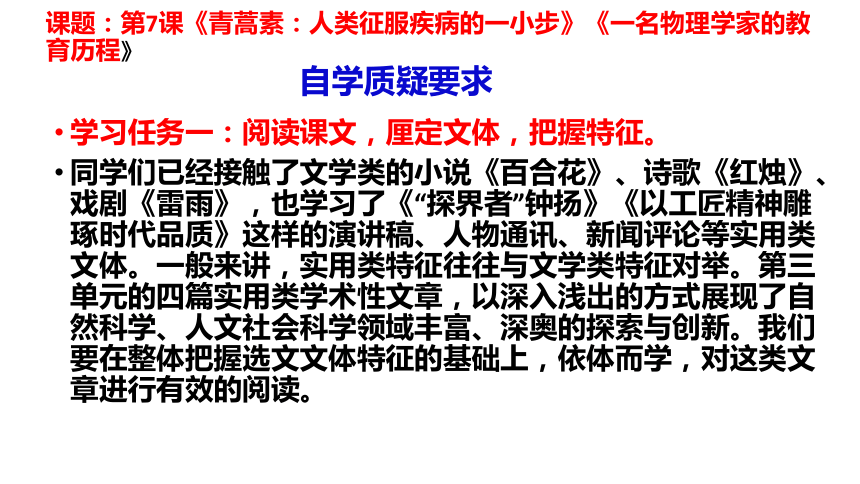

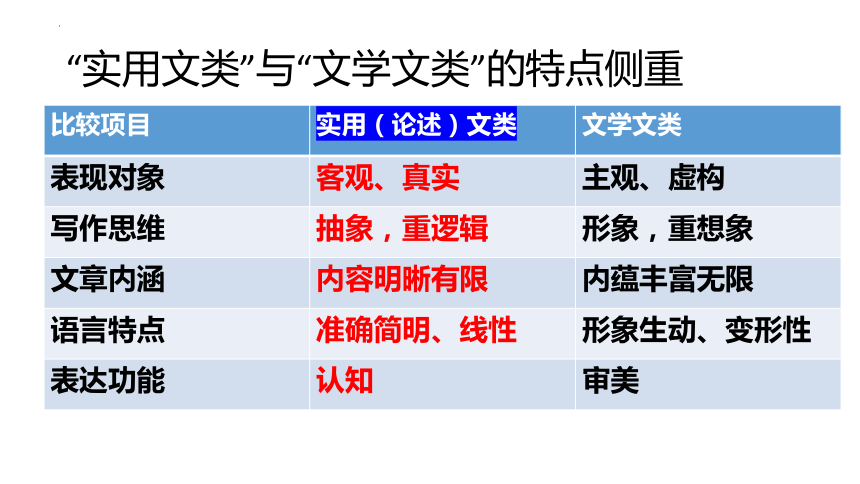

“实用文类”与“文学文类”的特点侧重

比较项目 实用(论述)文类 文学文类

表现对象 主观、虚构

写作思维 形象,重想象

文章内涵 内蕴丰富无限

语言特点 形象生动、变形性

表达功能 审美

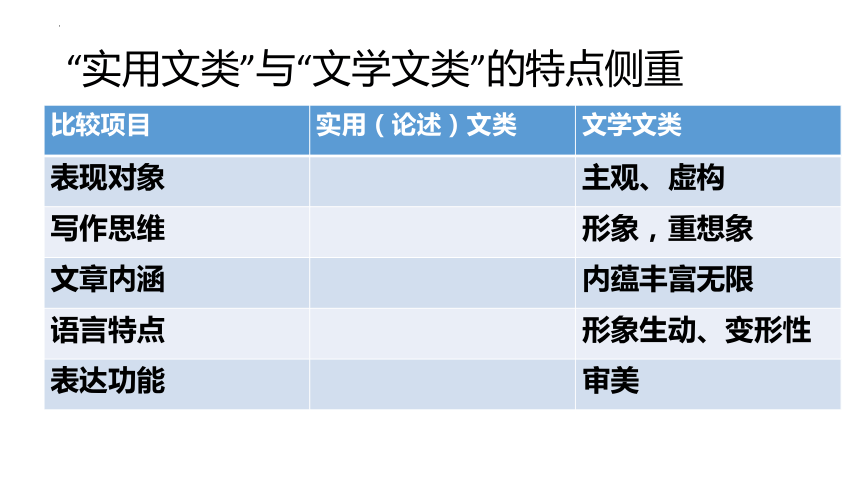

“实用文类”与“文学文类”的特点侧重

比较项目 实用(论述)文类 文学文类

表现对象 客观、真实 主观、虚构

写作思维 抽象,重逻辑 形象,重想象

文章内涵 内容明晰有限 内蕴丰富无限

语言特点 准确简明、线性 形象生动、变形性

表达功能 认知 审美

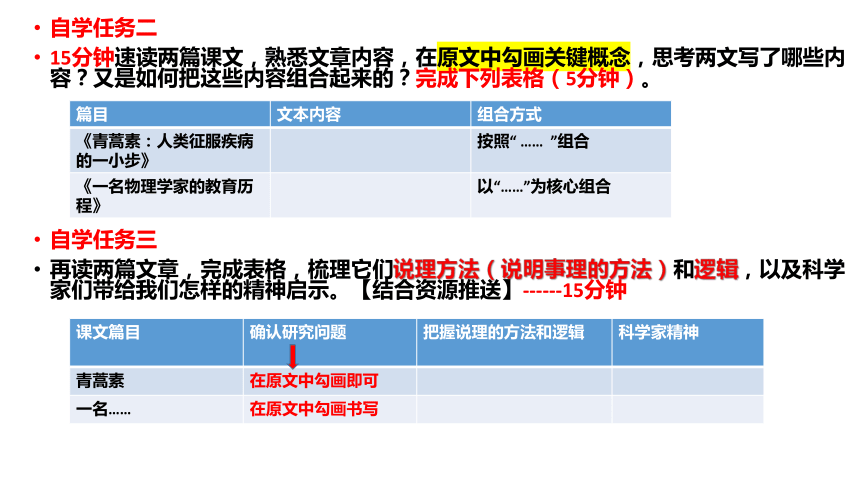

自学任务二

15分钟速读两篇课文,熟悉文章内容,在原文中勾画关键概念,思考两文写了哪些内容?又是如何把这些内容组合起来的?完成下列表格(5分钟)。

自学任务三

再读两篇文章,完成表格,梳理它们说理方法(说明事理的方法)和逻辑,以及科学家们带给我们怎样的精神启示。【结合资源推送】------15分钟

篇目 文本内容 组合方式

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 按照“ …… ”组合

《一名物理学家的教育历程》 以“……”为核心组合

课文篇目 确认研究问题 把握说理的方法和逻辑 科学家精神

青蒿素 在原文中勾画即可

一名…… 在原文中勾画书写

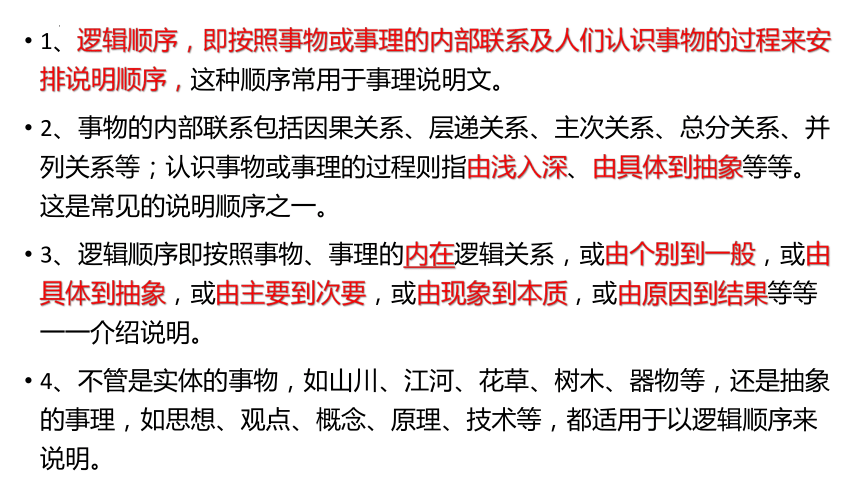

1、逻辑顺序,即按照事物或事理的内部联系及人们认识事物的过程来安排说明顺序,这种顺序常用于事理说明文。

2、事物的内部联系包括因果关系、层递关系、主次关系、总分关系、并列关系等;认识事物或事理的过程则指由浅入深、由具体到抽象等等。这是常见的说明顺序之一。

3、逻辑顺序即按照事物、事理的内在逻辑关系,或由个别到一般,或由具体到抽象,或由主要到次要,或由现象到本质,或由原因到结果等等一一介绍说明。

4、不管是实体的事物,如山川、江河、花草、树木、器物等,还是抽象的事理,如思想、观点、概念、原理、技术等,都适用于以逻辑顺序来说明。

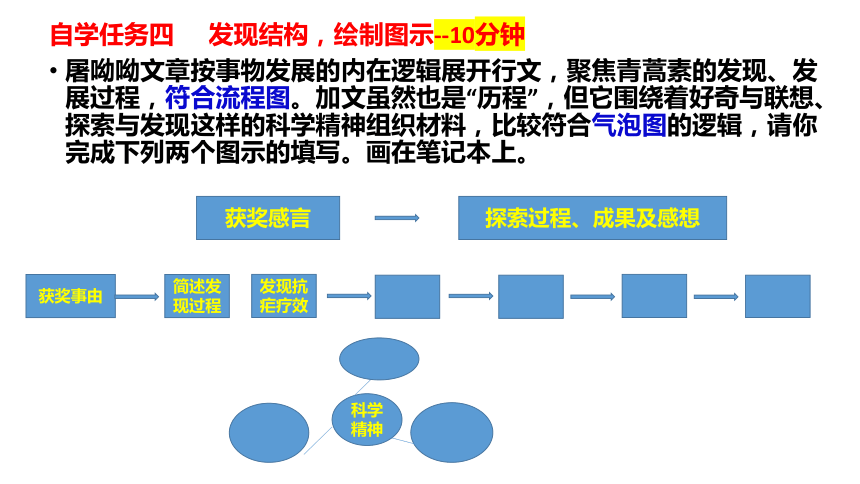

自学任务四 发现结构,绘制图示--10分钟

屠呦呦文章按事物发展的内在逻辑展开行文,聚焦青蒿素的发现、发展过程,符合流程图。加文虽然也是“历程”,但它围绕着好奇与联想、探索与发现这样的科学精神组织材料,比较符合气泡图的逻辑,请你完成下列两个图示的填写。画在笔记本上。

获奖感言

探索过程、成果及感想

获奖事由

简述发现过程

发现抗疟疗效

科学精神

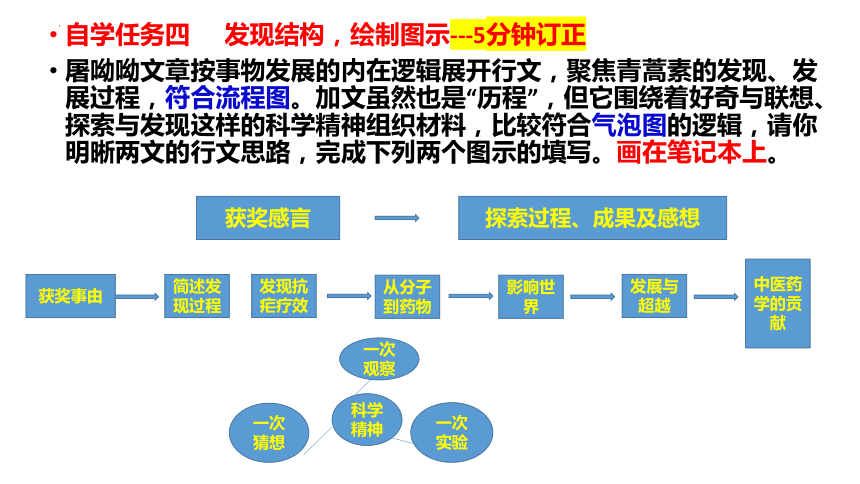

自学任务四 发现结构,绘制图示---5分钟订正

屠呦呦文章按事物发展的内在逻辑展开行文,聚焦青蒿素的发现、发展过程,符合流程图。加文虽然也是“历程”,但它围绕着好奇与联想、探索与发现这样的科学精神组织材料,比较符合气泡图的逻辑,请你明晰两文的行文思路,完成下列两个图示的填写。画在笔记本上。

获奖感言

探索过程、成果及感想

获奖事由

简述发现过程

发现抗疟疗效

从分子到药物

影响世界

发展与超越

中医药学的贡献

科学精神

一次实验

一次猜想

一次观察

训练展示

学习目标

1.把握关键词,梳理概念,明确写作思路。

2.探讨科学发现的过程,体会科学家的精神品质,树立科学意识。

3.学会图示法梳理、辨析概念,来把握文本内容及思路。

【正宫】叨叨令·咏疟疾

热时节热的在蒸笼里坐,冷时节冷的在冰凌上卧,颤时节颤的牙关错,痛时节痛的天灵破。兀的不害杀人也么哥,兀的不害杀人也么哥,寒来暑往都经过。

题目解说

“青蒿素:人类征服疾病的一小步”,以两个并列的名词作为标题,将青蒿素的发现置于人类征服疾病的宏大背景中,简明扼要地阐明了发现青蒿素的重大意义。“一小步”将青蒿素对人类作出的巨大贡献进行了客观定位,既满含民族自豪感,又对人类征服疾病的艰巨历程进行了理性判断。

资料衔接----背一背

“感动中国”屠呦呦颁奖词

2016 年,屠呦呦被评为2015 年度感动中国人物,评委会给她的颁奖辞是:

青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验,萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

情境任务

中国知网是一个检索学术期刊、高效论文等参考文献的网站。学术之海浩瀚无垠,为了使文章能够更为快捷地被检索者搜索到,同时也为了让读者能够尽快把握文章要点,作者或网站编辑会列出几个关键词。关键词通常来源于文章中重点提出、阐述或辨析的重要概念。假如你是中国知网的编辑,必将如何为这两篇文章设置关键词?请确定三到四个关键词,并说明你的理由。

默读课文,结合你在原文中勾画关键概念,请你回答,你勾画的关键词有哪些?

理由是?

方法梳理总结

关键词的特征:

1.核心概念2.名词3.高频词4.出现于(小)标题中。(抄下来)

注意:

1.作者、作品体裁、研究领域(如建筑学)、普通名称(如鲤鱼)不应该列入,以为这些词非重点阐释对象。

2.文章作者重点提出、阐述的核心概念是关键词的重要来源,但关键词不止于此。

所以我们要学会以列关键词的方式关注文章中的重要概念。

疑难突破二

在勾画关键概念的基础上,思考两文写了哪些内容?又是如何把这些内容组合起来的?完成下列表格。

篇目 文本内容 组合方式

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 按照“ …… ”组合

《一名物理学家的教育历程》 以“……”为核心组合

疑难突破二

在勾画关键概念的基础上,思考两文写了哪些内容?又是如何把这些内容组合起来的?完成下列表格。

篇目 文本内容 组合方式

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 从获奖感言、青蒿素的发现到中医药学的贡献,小标题即内容。 按照“事物发展脉络 ”组合

《一名物理学家的教育历程》 两件趣事:观察与猜想;一次实验:加速器实验 以“科学精神”为核心组合

疑难突破三

再读两篇文章,完成表格,梳理它们说理方法和逻辑,以及科学家们带给我们怎样的精神启示。【上网搜索屠呦呦、加来道雄的相关材料解决“科学精神”问题】

课文篇目 确认研究问题 把握说理方法和逻辑 科学家精神

青蒿素 课本47页“发现青蒿素的抗疟疗效”第一段 1.历时性(时间顺序)阐述从“青蒿”到“青蒿素”再到“青蒿素药物”研发的全过程。 2.演讲稿互动性、展望性的表达使阐述、说理不失生动和个人情味。 3.小标题阐述内容 4.第一人称的运用 5.列数字 见幻灯片下一页,在课本相应处整理好,并做好“屠呦呦”写作素材积累。

一名…… 51页第10段 1.第一人称主次得当地阐述自己成为一名物理学家的历程,活泼生动的阐述背后蕴藏着科学探究的严谨 2.运用想象、类比、比喻等手法,通俗易懂地呈现深奥的物理概念 3.列数字 1.想象力

2.乐趣

3.实践精神

1.继承和发扬传统文化,积累广博的知识,树立文化自信。屠呦呦成长过程中重要的节点是从《肘后备急方》中得到启发。

2.坚持不懈,执着探索的科学精神。从开始研制到研制成功,经历了数年的时间、无数次的失败。

3.甘于牺牲的奉献精神。大胆做试药者。

4.团队意识和合作精神。青蒿素的发现离不开团队的合作。

5.胸怀世界,情系苍生的高度责任感。作者呼吁大力加强国际合作,造福人类。

6.创新意识。继青蒿素之后,继续发现了双氢青蒿素。

7.其他①热爱祖国中医学;②对科学研究有好奇心,并且热爱科学研究;③善于灵活转换研究思路;④谦逊有礼,心怀感恩。

《一名物理学家的研究历程》科学精神探究

学习任务四 发现结构,绘制图示

屠呦呦文章按事物发展的内在逻辑展开行文,聚焦青蒿素的发现、发展过程,符合流程图。加文虽然也是“历程”,但它围绕着好奇与联想、探索与发现这样的科学精神组织材料,比较符合气泡图的逻辑,请你完成下列两个图示的填写。画在笔记本上。

获奖感言

探索过程、成果及感想

获奖事由

简述发现过程

发现抗疟疗效

科学精神

学习任务四 发现结构,绘制图示

屠呦呦文章按事物发展的内在逻辑展开行文,聚焦青蒿素的发现、发展过程,符合流程图。加文虽然也是“历程”,但它围绕着好奇与联想、探索与发现这样的科学精神组织材料,比较符合气泡图的逻辑,请你完成下列两个图示的填写。画在笔记本上。

获奖感言

探索过程、成果及感想

获奖事由

简述发现过程

发现抗疟疗效

从分子到药物

影响世界

发展与超越

中医药学的贡献

科学精神

一次实验

一次猜想

一次观察

拓展运用

请细读文本小标题一、二、四,抓取关键词,用流程图梳理青蒿素的研究过程。

流程图梳理青蒿素的研究过程。【整理笔记本】

研究第一步:发现青蒿素

研究第二步:从分子到药物

青蒿

青蒿提取物

中性提取物

青蒿素

双氢青蒿素

青蒿素药物

新的青蒿素衍生物

低温提取

分离

分离提纯

生产

引入羟基

生产

学习总结 《青蒿素:人类征服疾病的一小步》

作者回顾了自己和团队多年执着探索,最终发现青蒿素的治疟作用并拯救成千上万患者的历程,展示了科学家求索道路的艰辛、科学家的担当精神以及科学发展的不易。

《一名物理学家的教育历程》

作者通过回忆童年的两件趣事——对鲤鱼世界的观察遐想和对爱因斯坦未竟事业的向往,展示了自己训练思维和磨炼心志,并最终走上了科学探索道路的教育历程。

第三单元 探索与创新--实用性阅读与交流

一起学习单元导读,课本45页

学习本单元,要求中学生掌握:

1.学会知识性读物的阅读方法

2.发展科学思维,培养科学精神

学习路径:

1.把握关键概念和术语

2.理清文章思路

3.分析作者阐释说明、逻辑推理的方法

4.体会文章语言严谨准确的特点

实践能力:写作说理性文章,运用所学知识,探究实际问题,形成自己的见解。

课题:第7课《青蒿素:人类征服疾病的一小步》《一名物理学家的教育历程》

自学质疑要求

学习任务一:阅读课文,厘定文体,把握特征。

同学们已经接触了文学类的小说《百合花》、诗歌《红烛》、戏剧《雷雨》,也学习了《“探界者”钟扬》《以工匠精神雕琢时代品质》这样的演讲稿、人物通讯、新闻评论等实用类文体。一般来讲,实用类特征往往与文学类特征对举。第三单元的四篇实用类学术性文章,以深入浅出的方式展现了自然科学、人文社会科学领域丰富、深奥的探索与创新。我们要在整体把握选文文体特征的基础上,依体而学,对这类文章进行有效的阅读。

“实用文类”与“文学文类”的特点侧重

比较项目 实用(论述)文类 文学文类

表现对象 主观、虚构

写作思维 形象,重想象

文章内涵 内蕴丰富无限

语言特点 形象生动、变形性

表达功能 审美

“实用文类”与“文学文类”的特点侧重

比较项目 实用(论述)文类 文学文类

表现对象 客观、真实 主观、虚构

写作思维 抽象,重逻辑 形象,重想象

文章内涵 内容明晰有限 内蕴丰富无限

语言特点 准确简明、线性 形象生动、变形性

表达功能 认知 审美

自学任务二

15分钟速读两篇课文,熟悉文章内容,在原文中勾画关键概念,思考两文写了哪些内容?又是如何把这些内容组合起来的?完成下列表格(5分钟)。

自学任务三

再读两篇文章,完成表格,梳理它们说理方法(说明事理的方法)和逻辑,以及科学家们带给我们怎样的精神启示。【结合资源推送】------15分钟

篇目 文本内容 组合方式

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 按照“ …… ”组合

《一名物理学家的教育历程》 以“……”为核心组合

课文篇目 确认研究问题 把握说理的方法和逻辑 科学家精神

青蒿素 在原文中勾画即可

一名…… 在原文中勾画书写

1、逻辑顺序,即按照事物或事理的内部联系及人们认识事物的过程来安排说明顺序,这种顺序常用于事理说明文。

2、事物的内部联系包括因果关系、层递关系、主次关系、总分关系、并列关系等;认识事物或事理的过程则指由浅入深、由具体到抽象等等。这是常见的说明顺序之一。

3、逻辑顺序即按照事物、事理的内在逻辑关系,或由个别到一般,或由具体到抽象,或由主要到次要,或由现象到本质,或由原因到结果等等一一介绍说明。

4、不管是实体的事物,如山川、江河、花草、树木、器物等,还是抽象的事理,如思想、观点、概念、原理、技术等,都适用于以逻辑顺序来说明。

自学任务四 发现结构,绘制图示--10分钟

屠呦呦文章按事物发展的内在逻辑展开行文,聚焦青蒿素的发现、发展过程,符合流程图。加文虽然也是“历程”,但它围绕着好奇与联想、探索与发现这样的科学精神组织材料,比较符合气泡图的逻辑,请你完成下列两个图示的填写。画在笔记本上。

获奖感言

探索过程、成果及感想

获奖事由

简述发现过程

发现抗疟疗效

科学精神

自学任务四 发现结构,绘制图示---5分钟订正

屠呦呦文章按事物发展的内在逻辑展开行文,聚焦青蒿素的发现、发展过程,符合流程图。加文虽然也是“历程”,但它围绕着好奇与联想、探索与发现这样的科学精神组织材料,比较符合气泡图的逻辑,请你明晰两文的行文思路,完成下列两个图示的填写。画在笔记本上。

获奖感言

探索过程、成果及感想

获奖事由

简述发现过程

发现抗疟疗效

从分子到药物

影响世界

发展与超越

中医药学的贡献

科学精神

一次实验

一次猜想

一次观察

训练展示

学习目标

1.把握关键词,梳理概念,明确写作思路。

2.探讨科学发现的过程,体会科学家的精神品质,树立科学意识。

3.学会图示法梳理、辨析概念,来把握文本内容及思路。

【正宫】叨叨令·咏疟疾

热时节热的在蒸笼里坐,冷时节冷的在冰凌上卧,颤时节颤的牙关错,痛时节痛的天灵破。兀的不害杀人也么哥,兀的不害杀人也么哥,寒来暑往都经过。

题目解说

“青蒿素:人类征服疾病的一小步”,以两个并列的名词作为标题,将青蒿素的发现置于人类征服疾病的宏大背景中,简明扼要地阐明了发现青蒿素的重大意义。“一小步”将青蒿素对人类作出的巨大贡献进行了客观定位,既满含民族自豪感,又对人类征服疾病的艰巨历程进行了理性判断。

资料衔接----背一背

“感动中国”屠呦呦颁奖词

2016 年,屠呦呦被评为2015 年度感动中国人物,评委会给她的颁奖辞是:

青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验,萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。

情境任务

中国知网是一个检索学术期刊、高效论文等参考文献的网站。学术之海浩瀚无垠,为了使文章能够更为快捷地被检索者搜索到,同时也为了让读者能够尽快把握文章要点,作者或网站编辑会列出几个关键词。关键词通常来源于文章中重点提出、阐述或辨析的重要概念。假如你是中国知网的编辑,必将如何为这两篇文章设置关键词?请确定三到四个关键词,并说明你的理由。

默读课文,结合你在原文中勾画关键概念,请你回答,你勾画的关键词有哪些?

理由是?

方法梳理总结

关键词的特征:

1.核心概念2.名词3.高频词4.出现于(小)标题中。(抄下来)

注意:

1.作者、作品体裁、研究领域(如建筑学)、普通名称(如鲤鱼)不应该列入,以为这些词非重点阐释对象。

2.文章作者重点提出、阐述的核心概念是关键词的重要来源,但关键词不止于此。

所以我们要学会以列关键词的方式关注文章中的重要概念。

疑难突破二

在勾画关键概念的基础上,思考两文写了哪些内容?又是如何把这些内容组合起来的?完成下列表格。

篇目 文本内容 组合方式

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 按照“ …… ”组合

《一名物理学家的教育历程》 以“……”为核心组合

疑难突破二

在勾画关键概念的基础上,思考两文写了哪些内容?又是如何把这些内容组合起来的?完成下列表格。

篇目 文本内容 组合方式

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 从获奖感言、青蒿素的发现到中医药学的贡献,小标题即内容。 按照“事物发展脉络 ”组合

《一名物理学家的教育历程》 两件趣事:观察与猜想;一次实验:加速器实验 以“科学精神”为核心组合

疑难突破三

再读两篇文章,完成表格,梳理它们说理方法和逻辑,以及科学家们带给我们怎样的精神启示。【上网搜索屠呦呦、加来道雄的相关材料解决“科学精神”问题】

课文篇目 确认研究问题 把握说理方法和逻辑 科学家精神

青蒿素 课本47页“发现青蒿素的抗疟疗效”第一段 1.历时性(时间顺序)阐述从“青蒿”到“青蒿素”再到“青蒿素药物”研发的全过程。 2.演讲稿互动性、展望性的表达使阐述、说理不失生动和个人情味。 3.小标题阐述内容 4.第一人称的运用 5.列数字 见幻灯片下一页,在课本相应处整理好,并做好“屠呦呦”写作素材积累。

一名…… 51页第10段 1.第一人称主次得当地阐述自己成为一名物理学家的历程,活泼生动的阐述背后蕴藏着科学探究的严谨 2.运用想象、类比、比喻等手法,通俗易懂地呈现深奥的物理概念 3.列数字 1.想象力

2.乐趣

3.实践精神

1.继承和发扬传统文化,积累广博的知识,树立文化自信。屠呦呦成长过程中重要的节点是从《肘后备急方》中得到启发。

2.坚持不懈,执着探索的科学精神。从开始研制到研制成功,经历了数年的时间、无数次的失败。

3.甘于牺牲的奉献精神。大胆做试药者。

4.团队意识和合作精神。青蒿素的发现离不开团队的合作。

5.胸怀世界,情系苍生的高度责任感。作者呼吁大力加强国际合作,造福人类。

6.创新意识。继青蒿素之后,继续发现了双氢青蒿素。

7.其他①热爱祖国中医学;②对科学研究有好奇心,并且热爱科学研究;③善于灵活转换研究思路;④谦逊有礼,心怀感恩。

《一名物理学家的研究历程》科学精神探究

学习任务四 发现结构,绘制图示

屠呦呦文章按事物发展的内在逻辑展开行文,聚焦青蒿素的发现、发展过程,符合流程图。加文虽然也是“历程”,但它围绕着好奇与联想、探索与发现这样的科学精神组织材料,比较符合气泡图的逻辑,请你完成下列两个图示的填写。画在笔记本上。

获奖感言

探索过程、成果及感想

获奖事由

简述发现过程

发现抗疟疗效

科学精神

学习任务四 发现结构,绘制图示

屠呦呦文章按事物发展的内在逻辑展开行文,聚焦青蒿素的发现、发展过程,符合流程图。加文虽然也是“历程”,但它围绕着好奇与联想、探索与发现这样的科学精神组织材料,比较符合气泡图的逻辑,请你完成下列两个图示的填写。画在笔记本上。

获奖感言

探索过程、成果及感想

获奖事由

简述发现过程

发现抗疟疗效

从分子到药物

影响世界

发展与超越

中医药学的贡献

科学精神

一次实验

一次猜想

一次观察

拓展运用

请细读文本小标题一、二、四,抓取关键词,用流程图梳理青蒿素的研究过程。

流程图梳理青蒿素的研究过程。【整理笔记本】

研究第一步:发现青蒿素

研究第二步:从分子到药物

青蒿

青蒿提取物

中性提取物

青蒿素

双氢青蒿素

青蒿素药物

新的青蒿素衍生物

低温提取

分离

分离提纯

生产

引入羟基

生产

学习总结 《青蒿素:人类征服疾病的一小步》

作者回顾了自己和团队多年执着探索,最终发现青蒿素的治疟作用并拯救成千上万患者的历程,展示了科学家求索道路的艰辛、科学家的担当精神以及科学发展的不易。

《一名物理学家的教育历程》

作者通过回忆童年的两件趣事——对鲤鱼世界的观察遐想和对爱因斯坦未竟事业的向往,展示了自己训练思维和磨炼心志,并最终走上了科学探索道路的教育历程。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])