新人教一轮复习-10年真题分类训练:专题12 基因的自由组合定律(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 新人教一轮复习-10年真题分类训练:专题12 基因的自由组合定律(Word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 303.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-30 22:37:49 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新人教一轮复习—10年真题分类训练

专题12 基因的自由组合定律

考点一 两对相对性状的杂交实验

1.(2021浙江6月选考,3,2分)某玉米植株产生的配子种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。若该个体自交,其F1中基因型为YyRR个体所占的比例为( )

A.1/16 B.1/8 C.1/4 D.1/2

答案 B 该玉米植株产生配子的种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1,所以该玉米的基因型为YyRr,将两对等位基因分开考虑,Yy个体自交产生Yy的概率为1/2,Rr个体自交产生RR的概率为1/4,故该玉米自交,F1中基因型为YyRR个体所占比例为1/2×1/4=1/8,B正确。

考点二 自由组合定律及应用

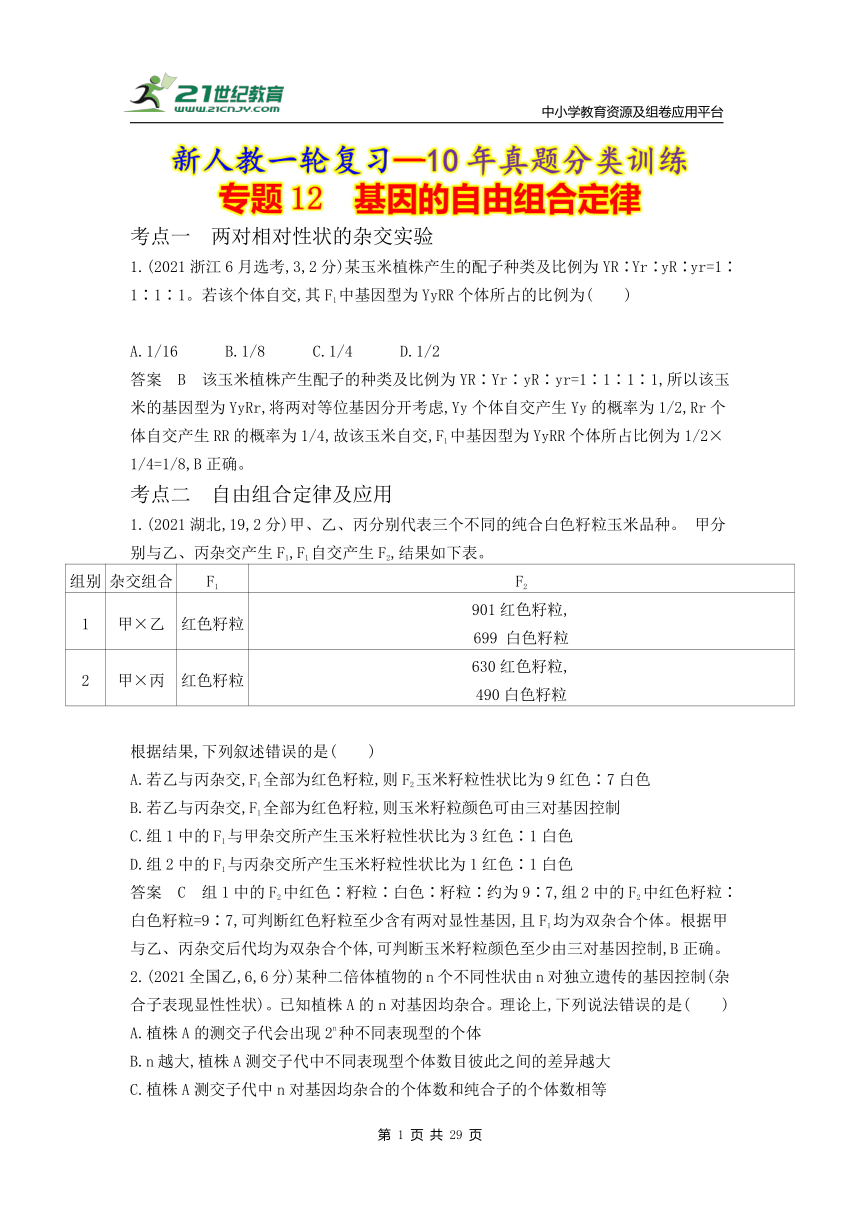

1.(2021湖北,19,2分)甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种。 甲分别与乙、丙杂交产生F1,F1自交产生F2,结果如下表。

组别 杂交组合 F1 F2

1 甲×乙 红色籽粒 901红色籽粒, 699 白色籽粒

2 甲×丙 红色籽粒 630红色籽粒, 490白色籽粒

根据结果,下列叙述错误的是( )

A.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则F2玉米籽粒性状比为9红色∶7白色

B.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由三对基因控制

C.组1中的F1与甲杂交所产生玉米籽粒性状比为3红色∶1白色

D.组2中的F1与丙杂交所产生玉米籽粒性状比为1红色∶1白色

答案 C 组1中的F2中红色∶籽粒∶白色∶籽粒∶约为9∶7,组2中的F2中红色籽粒∶白色籽粒=9∶7,可判断红色籽粒至少含有两对显性基因,且F1均为双杂合个体。根据甲与乙、丙杂交后代均为双杂合个体,可判断玉米籽粒颜色至少由三对基因控制,B正确。

2.(2021全国乙,6,6分)某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是( )

A.植株A的测交子代会出现2n种不同表现型的个体

B.n越大,植株A测交子代中不同表现型个体数目彼此之间的差异越大

C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等

D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数

答案 B 该植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制,且杂合子表现显性性状,植株A的n对基因均杂合,每对基因测交子代均有两种表现型,根据乘法原理,n对基因重组后子代会出现2×2×……×2(共n个2)=2n种不同表现型且比例为1∶1∶1∶……∶1(共2n个1),植株A测交子代中不同表现型个体数目均相等,A正确,B错误;测交子代n对基因均杂合和纯合子的比例均为1/2n,C正确;测交子代中纯合子的比例是1/2n,杂合子的比例为1-1/2n,当n≥2时,杂合子的比例大于纯合子的比例,D正确。

3.(2020浙江7月选考,18,2分)若某哺乳动物毛发颜色由基因De(褐色)、Df(灰色)、d(白色)控制,其中De和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均位于常染色体上且独立遗传。基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是 ( )

A.若De对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表现型

B.若De对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表现型

C.若De对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表现型

D.若De对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表现型

答案 B 完全显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1与显性亲本的表现完全一致的现象。不完全显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1表现为双亲的中间类型的现象。共显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1个体同时表现出双亲的性状。若De对Df共显性, 则Ded和Dfd杂交子代有4种表现型;H对h完全显性,则Hh和Hh杂交子代有2种表现型,控制两种性状的等位基因独立遗传,根据乘法原则,DedHh和DfdHh杂交子代有8种表现型,A错误。若H对h不完全显性,则Hh和Hh杂交子代有3种表现型,结合A项对De和Df的分析,可知DedHh和DfdHh杂交子代有12种表现型,B正确。若De对Df不完全显性,则Ded和Dfd杂交子代有4种表现型;H对h完全显性,则Hh和Hh杂交子代有2种表现型,DedHh和DfdHh杂交子代有8种表现型,C错误。若De对Df完全显性, Ded和Dfd杂交子代有3种表现型;H对h不完全显性,则Hh和Hh杂交子代有3种表现型,DedHh和DfdHh杂交子代有9种表现型,D错误。

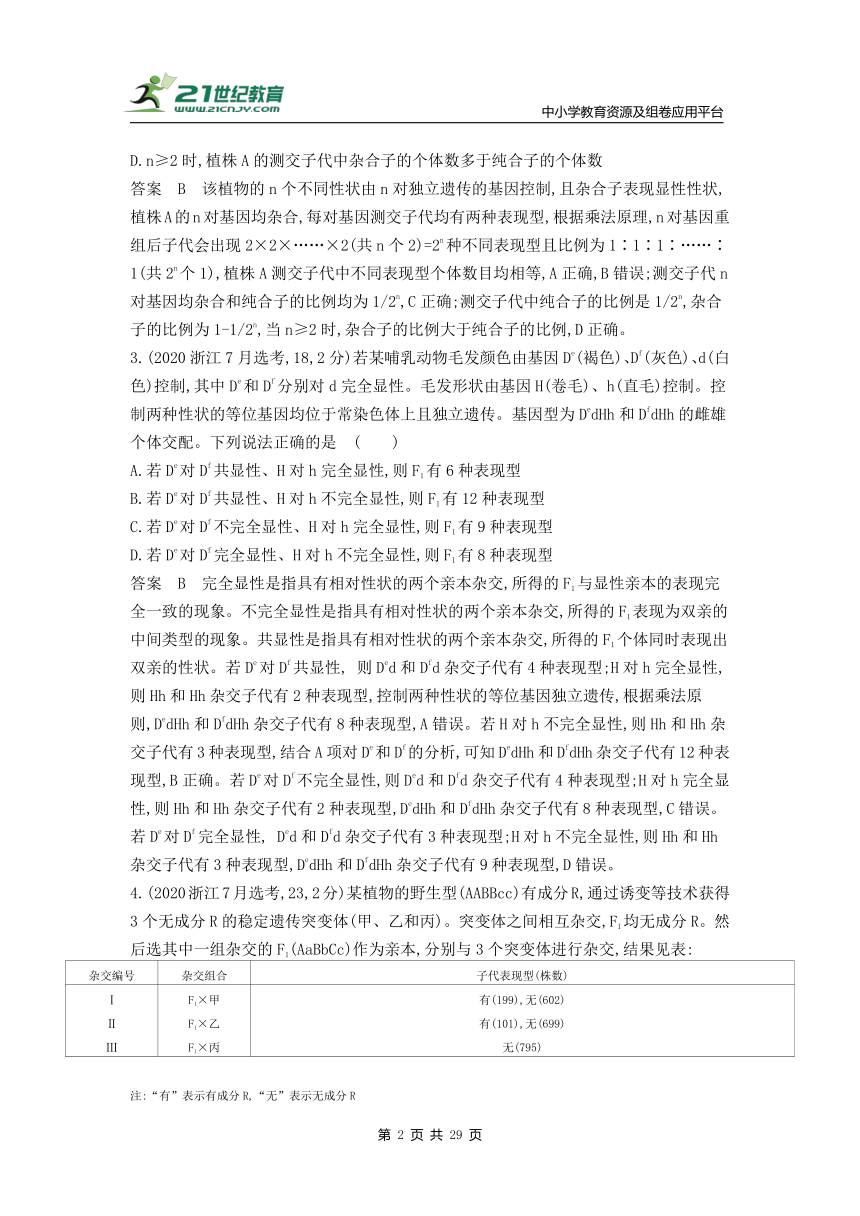

4.(2020浙江7月选考,23,2分)某植物的野生型(AABBcc)有成分R,通过诱变等技术获得3个无成分R的稳定遗传突变体(甲、乙和丙)。突变体之间相互杂交,F1均无成分R。然后选其中一组杂交的F1(AaBbCc)作为亲本,分别与3个突变体进行杂交,结果见表:

杂交编号 杂交组合 子代表现型(株数)

Ⅰ F1×甲 有(199),无(602)

Ⅱ F1×乙 有(101),无(699)

Ⅲ F1×丙 无(795)

注:“有”表示有成分R,“无”表示无成分R

用杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交,理论上其后代中有成分R植株所占比例为 ( )

A.21/32 B.9/16 C.3/8 D.3/4

答案 A 杂交Ⅰ中,F1×甲的子代中有∶无=1∶3,即A_B_cc占1/4,可推出甲的基因型为AAbbcc或aaBBcc,继而得到子代中有成分R植株的基因型为A_Bbcc(AABbcc∶AaBbcc=1∶1)或AaB_cc(AaBBcc∶AaBbcc=1∶1); 杂交Ⅱ中,由于F1×乙的子代中有∶无=1∶7,即A_B_cc占1/8,则可推出乙的基因型为aabbcc,继而得到子代中有成分R植株的基因型为AaBbcc。那么,杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交,即A_Bbcc×AaBbcc或AaB_cc×AaBbcc。以前一杂交组合计算,由Bb×Bb得到B_为3/4,由A_×Aa得到A_为7/8,所以其后代中有成分R植株所占比例为3/4×7/8=21/32,后一杂交组合同理,A正确。

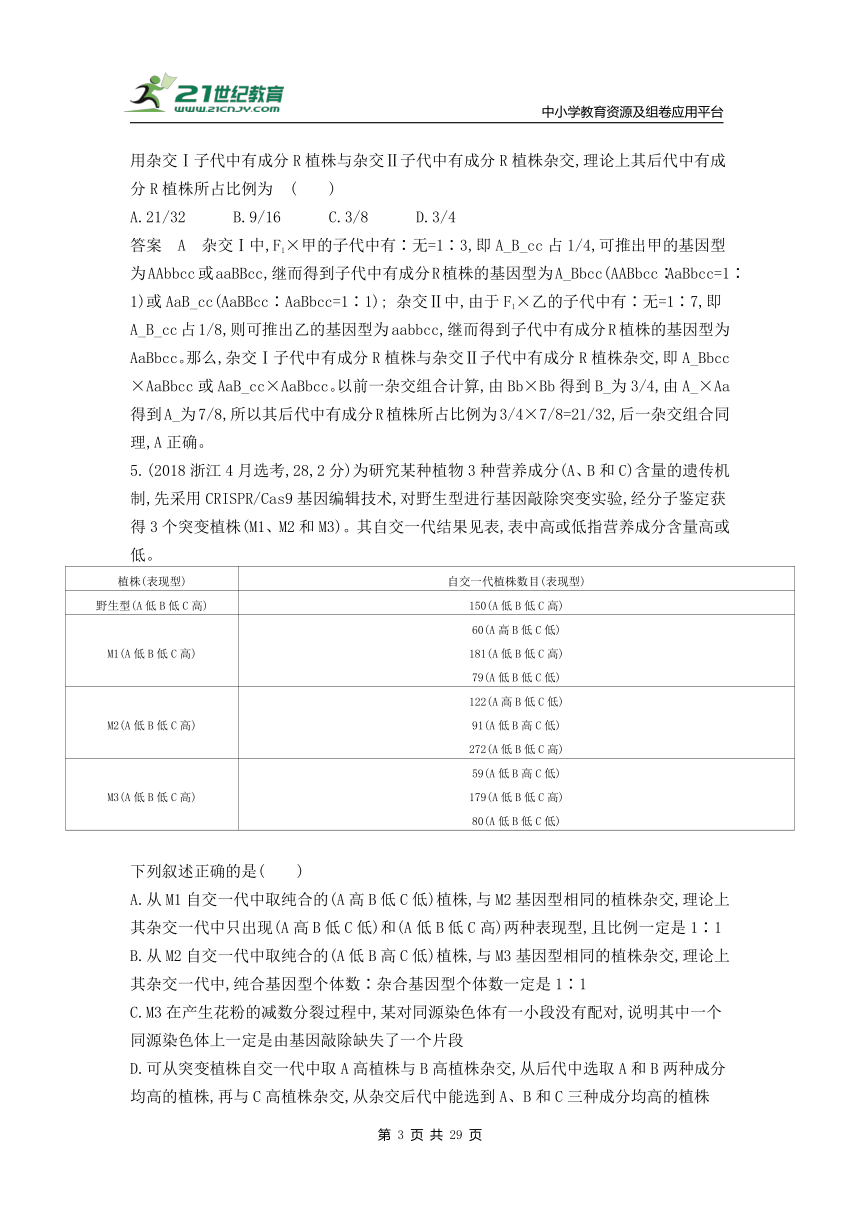

5.(2018浙江4月选考,28,2分)为研究某种植物3种营养成分(A、B和C)含量的遗传机制,先采用CRISPR/Cas9基因编辑技术,对野生型进行基因敲除突变实验,经分子鉴定获得3个突变植株(M1、M2和M3)。其自交一代结果见表,表中高或低指营养成分含量高或低。

植株(表现型) 自交一代植株数目(表现型)

野生型(A低B低C高) 150(A低B低C高)

M1(A低B低C高) 60(A高B低C低) 181(A低B低C高) 79(A低B低C低)

M2(A低B低C高) 122(A高B低C低) 91(A低B高C低) 272(A低B低C高)

M3(A低B低C高) 59(A低B高C低) 179(A低B低C高) 80(A低B低C低)

下列叙述正确的是( )

A.从M1自交一代中取纯合的(A高B低C低)植株,与M2基因型相同的植株杂交,理论上其杂交一代中只出现(A高B低C低)和(A低B低C高)两种表现型,且比例一定是1∶1

B.从M2自交一代中取纯合的(A低B高C低)植株,与M3基因型相同的植株杂交,理论上其杂交一代中,纯合基因型个体数∶杂合基因型个体数一定是1∶1

C.M3在产生花粉的减数分裂过程中,某对同源染色体有一小段没有配对,说明其中一个同源染色体上一定是由基因敲除缺失了一个片段

D.可从突变植株自交一代中取A高植株与B高植株杂交,从后代中选取A和B两种成分均高的植株,再与C高植株杂交,从杂交后代中能选到A、B和C三种成分均高的植株

答案 A 本题以对突变体植物实验分析结果为背景,考查学生获得信息、分析问题、解决问题的能力,属于对科学思维素养中模型与建模、批判性思维等要素的考查。由3个突变植株(M1、M2和M3)的表现型与野生型的表现型相同可知三种突变均为隐性突变,从突变植株自交一代植株的表现型比例来看,均是双杂合子自交后代9∶3∶3∶1表现型比例的变形,可以推出M1、M2、M3均为双杂合子,各对基因之间遵循自由组合定律。因此野生型的基因型为AABBCC,由野生型基因型为AABBCC及表现型A低B低C高推出,A、B、C三种基因间的关系如图:

M1、M2和M3的基因型可能为AaBbCC、AABbCc、AaBBCc,由表中数据可知:M1自交一代A高B低C低∶A低B低C高∶A低B低C低≈3∶9∶4;M2自交一代A高B低C低∶A低B高C低∶A低B低C高≈4∶3∶9;M3自交一代A低B高C低∶A低B低C高∶A低B低C低≈3∶9∶4。若突变体基因型为AaBbCC,则自交一代为9A_B_CC(A低B低C高)∶3A_bbCC(A高B低C低)∶3aaB_CC(A低B低C低)∶1aabbCC(A低B低C低),与M1自交一代结果相同,因此M1基因型为AaBbCC;若突变体基因型为AABbCc,则自交一代为9AAB_C_(A低B低C高)∶3AAB_cc(A低B高C低)∶3AAbbC_(A高B低C低)∶1AAbbcc(A高B低C低),与M2自交一代结果相同,因此M2基因型为AABbCc;若突变体基因型为AaBBCc,则自交一代为9A_BBC_(A低B低C高)∶3A_BBcc(A低B高C低)∶3aaBBC_(A低B低C低)∶1aaBBcc(A低B低C低),与M3自交一代结果相同,因此M3基因型为AaBBCc。M1自交一代中纯合的(A高B低C低)植株基因型为AAbbCC,与M2基因型相同的植株即AABbCc杂交,子代表现型分别为AABbC_(A低B低C高)∶AAbbC_(A高B低C低)=1∶1,A正确;M2自交一代中纯合的(A低B高C低)植株基因型为AABBcc,与M3基因型相同的植株即AaBBCc杂交,子代基因型分别为AABBCc、AABBcc、AaBBCc、AaBBcc,其中,纯合基因型个体数∶杂合基因型个体数=1∶3,B错误;采用CRISPR/Cas9基因编辑技术对野生型进行基因敲除,其原理是先将双链DNA断裂,后在DNA自我修复过程中随机插入、缺失或替换几个甚至几十个碱基,这种变异本质上还是基因突变,而M3在产生花粉的减数分裂过程中,某对同源染色体有一小段没有配对,很可能是其中一个同源染色体发生了染色体结构变异如缺失、重复等而导致的,而不是因为基因敲除,C错误;A高植株的基因型为A_bb_ _,B高植株的基因型为A_B_cc,C高植株的基因型为A_B_C_,不可能培养出A、B两种成分均高的植株,更不可能培养出A、B和C三种成分均高的植株,D错误。

6.(2017课标全国Ⅱ,6,6分)若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中,A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则杂交亲本的组合是( )

A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd

B.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD

C.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd

D.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd

答案 D 本题通过问题探讨的形式考查对自由组合定律的分析与判断,属于对科学思维素养的考查。根据题干中的信息可以确定这三对基因的关系,用图表示:

黄色毛个体的基因型为aa_ _ _ _或者A_ _ _D_,褐色毛个体的基因型为A_bbdd,黑色毛个体的基因型为A_B_dd;根据F2中表现型数量比为52∶3∶9可得比例之和为52+3+9=64,即43,说明F1的基因型中三对基因均为杂合,四个选项中只有D选项子代三对基因均杂合,D正确,A、B、C错误。

7.(2016课标全国Ⅲ,6,6分)用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是( )

A.F2中白花植株都是纯合体

B.F2中红花植株的基因型有2种

C.控制红花与白花的基因在一对同源染色体上

D.F2中白花植株的基因型种类比红花植株的多

答案 D 根据题意,由纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花,F1自交得到的F2植株中红花∶白花≈9∶7,可推知红花与白花由两对独立遗传的等位基因控制(假设相关基因用A、a和B、b表示),即两对等位基因位于两对同源染色体上,C错误;双显性(A_B_)基因型(4种)的植株表现为红花,B错误;单显性(A_bb和aaB_)和双隐性(aabb)基因型的植株均表现为白花,所以F2中白花植株有的为纯合体,有的为杂合体,A错误;F2中白花植株共有5种基因型,比红花植株(4种)基因型种类多,D正确。

方法技巧 对F1植株自交产生的F2植株利用统计学方法处理,得出“红花∶白花≈9∶7”是解答本题的突破口。

8.(2015海南单科,12,2分)下列叙述正确的是( )

A.孟德尔定律支持融合遗传的观点

B.孟德尔定律描述的过程发生在有丝分裂中

C.按照孟德尔定律,AaBbCcDd个体自交,子代基因型有16种

D.按照孟德尔定律,对AaBbCc个体进行测交,测交子代基因型有8种

答案 D 本题考查孟德尔的遗传定律的相关知识。孟德尔定律不支持融合遗传的观点,A错误;孟德尔定律描述的过程发生在减数分裂过程中,B错误;AaBbCcDd个体自交,子代基因型有34种,C错误;AaBbCc能产生8种配子,而aabbcc只产生1种配子,故AaBbCc测交子代基因型有8种,D正确。

知识拓展 融合遗传的观点由达尔文提出,主张子代的性状是亲代性状的平均结果,如黑人和白人通婚后生下的小孩肤色是中间色。融合遗传的观点与孟德尔的颗粒遗传相违背,被认为是错误的。

9.(2014海南单科,22,2分)基因型为AaBbDdEeGgHhKk的个体自交,假定这7对等位基因自由组合,则下列有关其子代的叙述,正确的是( )

A.1对等位基因杂合、6对等位基因纯合的个体出现的概率为5/64

B.3对等位基因杂合、4对等位基因纯合的个体出现的概率为35/128

C.5对等位基因杂合、2对等位基因纯合的个体出现的概率为67/256

D.7对等位基因纯合个体出现的概率与7对等位基因杂合个体出现的概率不同

答案 B AaBbDdEeGgHhKk自交,后代中每对等位基因自交后代中纯合子和杂合子的概率各占1/2,所以自交子代中1对杂合、6对纯合的个体有=7种类型(利用数学排列组合方法进行分析),且每种类型出现的概率均为(1/2)7=1/128,故此类个体出现的概率为(1/2)7=7/128,A错误;同理,自交子代中3对杂合、4对纯合的个体占(1/2)7=35/128,B正确;自交子代中5对杂合、2对纯合的个体有(1/2)7=21/128,C错误;自交子代中7对等位基因纯合与7对等位基因杂合的个体出现的概率均为(1/2)7=1/128,D错误。

10.(2013海南单科,16,2分)人类有多种血型系统,MN血型和Rh血型是其中的两种。MN血型由常染色体上的1对等位基因M、N控制,M血型的基因型为MM,N血型的基因型为NN,MN血型的基因型为MN;Rh血型由常染色体上的另1对等位基因R和r控制,RR和Rr表现为Rh阳性,rr表现为Rh阴性;这两对等位基因自由组合。若某对夫妇中,丈夫和妻子的血型均为MN型-Rh阳性,且已生出1个血型为MN型-Rh阴性的儿子,则再生1个血型为MN型-Rh阳性女儿的概率是( )

A.3/8 B.3/16 C.1/8 D.1/16

答案 B 根据题意,父母的基因型均为MNRr,根据基因的分离定律,所生后代基因型为MN的概率为1/2,为Rh阳性的概率为3/4,故再生1个血型为MN型-Rh阳性女儿的概率是1/2×1/2×3/4=3/16。

11.(2013天津理综,5,6分)大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图。据图判断,下列叙述正确的是( )

P 黄色×黑色

F1 灰色

F2 灰色 黄色 黑色 米色

9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1

A.黄色为显性性状,黑色为隐性性状

B.F1与黄色亲本杂交,后代有两种表现型

C.F1和F2中灰色大鼠均为杂合体

D.F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为1/4

答案 B 根据遗传图谱分析可知,该性状的遗传受两对等位基因控制,若假设分别由A、a与B、b控制,则基因型与表现型之间的对应关系为A_B_(灰色)、A_bb(黄色或黑色)、aaB_(黑色或黄色)、aabb(米色);F1的基因型为AaBb,与黄色亲本AAbb(或aaBB)杂交,后代有A_Bb(或AaB_)(灰色)、A_bb(aaB_)(黄色)两种表现型;F1中灰色大鼠肯定为杂合子,而F2中灰色大鼠可能为纯合子,也可能为杂合子;F2中黑色大鼠(aaB_或A_bb)与米色大鼠aabb杂交有2/3aaBb(或Aabb)×aabb和1/3aaBB(或AAbb)×aabb,后代中出现米色大鼠的概率为2/3×1/2=1/3。

12.(2021浙江6月选考,28,10分)(10分)利用转基因技术,将抗除草剂基因转入纯合不抗除草剂水稻(2n)(甲),获得转基因植株若干。从转基因后代中选育出纯合矮秆抗除草剂水稻(乙)和纯合高秆抗除草剂水稻(丙)。用甲、乙、丙进行杂交,F2结果如表。转基因过程中,可发生基因突变,外源基因可插入不同的染色体上。高秆(矮秆)基因和抗除草剂基因独立遗传,高秆和矮秆由等位基因A(a)控制,有抗除草剂基因用B+表示、无抗除草剂基因用B-表示。

第28题表

杂交 组合 F2的表现型及数量(株)

矮秆抗 除草剂 矮秆不抗 除草剂 高秆抗 除草剂 高秆不 抗除草剂

甲×乙 513 167 0 0

甲×丙 109 37 313 104

乙×丙 178 12 537 36

回答下列问题:

(1)矮秆对高秆为 性状,甲×乙得到的F1产生 种配子。

(2)为了分析抗除草剂基因在水稻乙、丙叶片中的表达情况,分别提取乙、丙叶片中的RNA并分离出 ,逆转录后进行PCR扩增。为了除去提取RNA中出现的DNA污染,可采用的方法是 。

(3)乙×丙的F2中,形成抗除草剂与不抗除草剂表现型比例的原因是 。

(4)甲与丙杂交得到F1,F1再与甲杂交,利用获得的材料进行后续育种。写出F1与甲杂交的遗传图解。

答案 (除标明外,每空1分)(1)隐性 2 (2)mRNA 用DNA酶处理提取的RNA (3)乙和丙的抗除草剂基因位于非同源染色体上,乙和丙上抗除草剂基因的遗传遵循自由组合定律(2分)

(4)(4分)

解析 (1)由表中乙(矮秆)和丙(高秆)杂交,F2的表现型及数量比例为矮秆∶高秆=(178+12)∶(537+36)≈1∶3可知,矮秆对高秆为隐性性状。由表中甲与乙杂交,F2的表现型及数量比例为矮秆抗除草剂∶矮秆不抗除草剂=513∶167≈3∶1可知,F1只有一对基因杂合,抗除草剂对不抗除草剂为显性,则甲基因型为aaB-B-,乙基因型为aaB+B+,丙基因型为AAB+B+,则甲、乙杂交所得F1基因型为aaB+B-,可以产生2种配子(aB+、aB-)。(2)为了分析抗除草剂基因在水稻乙、丙叶片中的表达情况,可检测抗除草剂基因是否转录出了mRNA。为了除去提取RNA中出现的DNA污染,可以利用酶的专一性,即利用DNA酶只水解DNA而不水解RNA的特性将DNA除去。(3)乙×丙的F2中,抗除草剂与不抗除草剂的表现型比例为(178+537)∶(12+36)=715∶48≈15∶1(9∶3∶3∶1的变式),说明乙和丙的抗除草剂基因位于非同源染色体上,乙和丙上抗除草剂基因的遗传遵循自由组合定律。(4)遗传图解见答案。

13.(2021浙江1月选考,28,10分)(10分)水稻雌雄同株,从高秆不抗病植株(核型2n=24)(甲)选育出矮秆不抗病植株(乙)和高秆抗病植株(丙)。甲和乙杂交、甲和丙杂交获得的F1均为高秆不抗病,乙和丙杂交获得的F1为高秆不抗病和高秆抗病。高秆和矮秆、不抗病和抗病两对相对性状独立遗传,分别由等位基因A(a),B(b)控制,基因B(b)位于11号染色体上,某对染色体缺少1条或2条的植株能正常存活。甲、乙和丙均未发生染色体结构变异,甲、乙和丙体细胞的染色体DNA相对含量如图所示(甲的染色体DNA相对含量记为1.0)。

回答下列问题:

(1)为分析乙的核型,取乙植株根尖,经固定、酶解处理、染色和压片等过程,显微观察分裂中期细胞的染色体。其中酶解处理所用的酶是 ,乙的核型为 。

(2)甲和乙杂交获得F1,F1自交获得F2。F1基因型有 种,F2中核型为2n-2=22的植株所占的比例为 。

(3)利用乙和丙通过杂交育种可培育纯合的矮秆抗病水稻,育种过程是 。

(4)甲和丙杂交获得F1,F1自交获得F2。写出F1自交获得F2的遗传图解。

答案 (除标明外,每空1分)(1)果胶酶 2n-1=23 (2)2 1/8(2分) (3)乙和丙杂交获得F1,取F1中高秆不抗病的植株进行自交,从F2中选取矮秆抗病植株(2分)

(4)(3分)

解析 (1)要分析乙的核型,需要取乙植株的根尖,经固定、果胶酶处理、染色和压片等过程,在显微镜下观察分裂中期细胞的染色体。据图可知,乙缺失了1条11号染色体,则其核型为2n-1=23。(2)根据甲、乙、丙的表现型以及相互杂交的子代表现型可判断,甲的基因型为AABB,乙的基因型为aaBO,甲和乙杂交得到的F1有1/2AaBB和1/2AaBO两种基因型,F1中的1/2AaBO自交会得到缺失2条11号染色体的植株,其占比为1/8。(3)利用乙(aaBO)和丙(AAbb)通过杂交育种培育纯合的矮秆抗病水稻(aabb),可先让乙和丙杂交获得F1,再取F1中的高秆不抗病植株进行自交,从F2中选取矮秆抗病植株。(4)甲(AABB)和丙(AAbb)杂交获得F1(AABb),F1自交获得的F2中高秆不抗病∶高秆抗病=3∶1,遗传图解见答案。

14.(2021辽宁,25,10分)(10分)水稻为二倍体雌雄同株植物,花为两性花。现有四个水稻浅绿叶突变体W、X、Y、Z,这些突变体的浅绿叶性状均为单基因隐性突变(显性基因突变为隐性基因)导致。回答下列问题:

(1)进行水稻杂交实验时,应首先除去 未成熟花的全部 ,并套上纸袋。若将W与野生型纯合绿叶水稻杂交,F1自交,F2的表现型及比例为 。

(2)为判断这四个突变体所含的浅绿叶基因之间的位置关系,育种人员进行了杂交实验,杂交组合及F1叶色见表。

实验分组 母本 父本 F1叶色

第1组 W X 浅绿

第2组 W Y 绿

第3组 W Z 绿

第4组 X Y 绿

第5组 X Z 绿

第6组 Y Z 绿

实验结果表明,W的浅绿叶基因与突变体 的浅绿叶基因属于非等位基因。为进一步判断X、Y、Z的浅绿叶基因是否在同一对染色体上,育种人员将第4、5、6三组实验的F1自交,观察并统计F2的表现型及比例。不考虑基因突变、染色体变异和互换,预测如下两种情况将出现的结果:

①若突变体X、Y、Z的浅绿叶基因均在同一对染色体上,结果为 。

②若突变体X、Y的浅绿叶基因在同一对染色体上,Z的浅绿叶基因在另外一对染色体上,结果为

。

(3)叶绿素a加氧酶的功能是催化叶绿素a转化为叶绿素b。研究发现,突变体W的叶绿素a加氧酶基因OsCAO1某位点发生碱基对的替换,造成mRNA上对应位点碱基发生改变,导致翻译出的肽链变短。据此推测,与正常基因转录出的mRNA相比,突变基因转录出的mRNA中可能发生的变化是 。

答案 (1)母本 雄蕊 绿叶∶浅绿叶=3∶1 (2)Y、Z F2的叶色全为绿色∶浅绿色=1∶1 第4组F2的叶色为绿色∶浅绿色=1∶1,第5、6组F2的叶色为绿色∶浅绿色=9∶7 (3)终止密码子提前出现

解析 (1)水稻为雌雄同株植物,进行水稻杂交实验时,应首先除去母本未成熟花的全部雄蕊,并套上纸袋。假设突变体W的基因型为aa,则W与野生型纯合绿叶水稻(AA)杂交,F1基因型为Aa,F1自交,F2的表现型及比例为绿叶(1AA、2Aa)∶浅绿叶(1aa)=3∶1。(2)假设突变体W、X、Y、Z的基因型分别为aa、bb、cc、dd,它们相对应的野生型的基因型分别为AA、BB、CC、DD。W与X杂交,假设W(aa)的浅绿叶基因与X(bb)的浅绿叶基因属于等位基因,则F1(ab)叶色为浅绿色,假设W(aaBB)的浅绿叶基因与X(AAbb)的浅绿叶基因属于非等位基因,则F1(AaBb)叶色为绿色,由于表格中W与X杂交,F1为浅绿叶,所以W的浅绿叶基因与X的浅绿叶基因属于等位基因;而W与Y杂交,W与Z杂交,F1的叶色全为绿色,所以W的浅绿叶基因与Y、Z的浅绿叶基因属于非等位基因。若突变体X、Y、Z的浅绿叶基因均在同一对染色体上,则第4组X(bC‖bC)与Y(Bc‖Bc)杂交,F1(Bc‖bC)自交,F2的基因型为1bbCC、2BbCc、1BBcc,叶色为绿色∶浅绿色=1∶1,同理可推导第5、6组F2的叶色也为绿色∶浅绿色=1∶1。若突变体X、Y的浅绿叶基因在同一对染色体上,Z的浅绿叶基因在另外一对染色体上,则第4组X与Y杂交,F1自交,F2的叶色为绿色∶浅绿色=1∶1;而第5组X(bbDD)与Z(BBdd)杂交,F1(BbDd)自交,F2的基因型为9B_D_、3B_dd、3bbD_、1bbdd,叶色为绿色∶浅绿色=9∶7,第6组同理。(3)根据翻译出的肽链变短,可以推测突变基因转录出的mRNA中可能发生的变化是终止密码子提前出现。

15.(2021山东,22,16分)(16分)番茄是雌雄同花植物,可自花受粉也可异花受粉。M、m基因位于2号染色体上,基因型为mm的植株只产生可育雌配子,表现为小花、雄性不育。基因型为MM、Mm的植株表现为大花、可育。R、r基因位于5号染色体上,基因型为RR、Rr、rr的植株表现型分别为:正常成熟红果、晚熟红果、晚熟黄果。细菌中的H基因控制某种酶的合成,导入H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配子中表达,喷施萘乙酰胺( NAM)后含H基因的雄配子死亡。不考虑基因突变和交叉互换。

(1)基因型为Mm的植株连续自交两代,F2中雄性不育植株所占比例为 。 雄性不育植株与野生型植株杂交所得可育晚熟红果杂交种的基因型为 ,以该杂交种为亲本连续种植,若每代均随机受粉,则F2中可育晚熟红果植株所占比例为 。

(2)已知H基因在每条染色体上最多插入1个且不影响其他基因。将H基因导入基因型为Mm的细胞并获得转基因植株甲和乙,植株甲和乙分别与雄性不育植株杂交,在形成配子时喷施NAM,F1均表现为雄性不育。若植株甲和乙的体细胞中含1个或多个H基因,则以上所得F1的体细胞中含有 个H基因。若植株甲的体细胞中仅含1个H基因,则H基因插入了 所在的染色体上。若植株乙的体细胞中含n个H基因,则H基因在染色体上的分布必须满足的条件是

。

植株乙与雄性不育植株杂交,若不喷施NAM,则子一代中不含H基因的雄性不育植株所占比例为 。

(3)若植株甲的细胞中仅含1个H基因,在不喷施NAM的情况下,利用植株甲及非转基因植株通过一次杂交即可选育出与植株甲基因型相同的植株。请写出选育方案

。

答案 (1)1/6 MmRr 5/12 (2)0 M基因 必须有1个H基因位于M所在染色体上,且2条同源染色体上不能同时存在H基因 1/2n (3)以雄性不育植株为母本、植株甲为父本进行杂交,子代中大花植株即为所需植株(或:利用雄性不育植株与植株甲杂交,子代中大花植株即为所需植株)

解析 (1)基因型为Mm的植株自交一代,F1的基因型种类及比例为1/4MM、1/2Mm、1/4mm;F1中的mm雄性不育,不能进行自交,F1中的MM、Mm可以进行自交,F1中基因型为M_的植株中,1/3MM自交后代为1/3MM,2/3Mm自交后代为1/6MM、1/3Mm、1/6mm,据此推知F2中雄性不育植株所占的比例为1/6。基因型为mm的植株雄性不育,基因型为MM、Mm的植株可育,基因型为Rr的植株表现为晚熟红果,所以雄性不育植株(mm)与野生型植株杂交所得可育晚熟红果杂交种的基因型为MmRr。以该杂交种MmRr为亲本连续种植,若每代均随机受粉,F1的基因型种类及比例为1/16MMRR、2/16MMRr、2/16MmRR、4/16MmRr、1/16MMrr、2/16Mmrr、1/16mmRR、2/16mmRr、1/16mmrr,F1随机受粉,F1产生的雌配子种类及比例为1/4MR、1/4Mr、1/4mR、1/4mr,由于基因型为mm的植株雄性不育,故F1产生的雄配子种类及比例为1/3MR、1/3Mr、1/6mR、1/6mr,雌配子与雄配子随机结合,可得出F2中可育晚熟红果植株(M_Rr)所占比例为5/12。(2)导入H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配子中表达,喷施萘乙酰胺(NAM)后含H基因的雄配子死亡。将H基因导入基因型为Mm的细胞并获得转基因植株甲和乙,植株甲(Mm)和乙(Mm)分别与雄性不育植株(mm)杂交,在形成配子时喷施NAM,F1均表现为雄性不育(mm),说明甲(Mm)和乙(Mm)产生的含M的雄配子均因为含H基因而死亡,只有含m的雄配子因为不含H基因而存活,而雄性不育植株(mm)产生的卵细胞也不含H基因,所以所得F1的体细胞中含有0个H基因。若植株甲(Mm)的体细胞中仅含1个H基因,因为甲(Mm)产生的含M的雄配子死亡了,所以可推知H基因插入了M基因所在的染色体上,造成了含M的雄配子死亡。若植株乙的体细胞中含n个H基因,因为乙(Mm)产生的含M的雄配子死亡了,而含m的雄配子存活,所以可推知必须有1个H基因位于M所在染色体上(使含M的雄配子死亡),且2条同源染色体上不能同时存在H基因(使含m的雄配子中每条染色体上均不含H基因)。植株乙(Mm)与雄性不育植株杂交,植株乙(Mm)产生的不含H基因的雄配子的比例为1/2n,雄性不育植株(mm)产生的雌配子为m,若不喷施NAM,则子一代中不含H基因的雄性不育植株所占比例为1/2n。(3)植株甲的基因型为Mm,若植株甲的细胞中仅含一个H基因,则在不喷施NAM的情况下,利用植株甲及非转基因植株通过一次杂交即可选育出与植株甲基因型相同的植株的方案为以植株甲为父本(Mm),雄性不育植株(mm)为母本进行杂交,子代有两种基因型Mm和mm,其中基因型为Mm的植株表现为大花,基因型为mm的植株表现为小花,子代中大花植株即为所需植株。

16.(2021全国甲,32,12分)(12分)

植物的性状有的由1对基因控制,有的由多对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶,果皮有齿皮和网皮。为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点,某小组用基因型不同的甲乙丙丁4种甜瓜种子进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见表(实验②中F1自交得F2)。

实验 亲本 F1 F2

① 甲×乙 1/4缺刻叶齿皮, 1/4缺刻叶网皮 1/4全缘叶齿皮, 1/4全缘叶网皮 /

② 丙×丁 缺刻叶齿皮 9/16缺刻叶齿皮, 3/16缺刻叶网皮 3/16全缘叶齿皮, 1/16全缘叶网皮

回答下列问题:

(1)根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律,判断的依据是

。

根据实验②,可判断这2对相对性状中的显性性状是 。

(2)甲乙丙丁中属于杂合体的是 。

(3)实验②的F2中纯合体所占的比例为 。

(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,则叶形和果皮这两个性状中由1对等位基因控制的是 ,判断的依据是

。

答案 (1)实验①F1中缺刻叶∶全缘叶=1∶1,齿皮∶网皮=1∶1 缺刻叶、齿皮 (2)甲、乙 (3)1/4 (4)果皮性状 实验②F1全为缺刻叶齿皮,而F2中缺刻叶∶全缘叶=15∶1、齿皮∶网皮=3∶1

解析 (1)分别分析2对性状,实验①甲×乙,F1中缺刻叶∶全缘叶=1∶1,齿皮∶网皮=1∶1,说明2对相对性状的杂交均属于测交类型,所以其遗传符合分离定律。实验②中F2性状分离比为9∶3∶3∶1,说明F1缺刻叶齿皮为双显性个体,由此可判断缺刻叶(基因用A表示)和齿皮(基因用B表示)为显性性状,F1缺刻叶齿皮基因型为AaBb。(2)实验②丙(缺刻叶网皮A_bb)×丁,F1基因型为AaBb,由此可判断丙和丁的基因型分别为AAbb和aaBB;甲和丙均为缺刻叶网皮但基因型不同,因此甲的基因型为Aabb,结合实验①中F1的性状可判断乙的基因型为aaBb,所以甲乙丙丁中属于杂合体的是甲和乙。(3)实验②的F2中纯合体有AABB(1/16)、AAbb(1/16)、aaBB(1/16)、aabb(1/16) 4种,共占1/4。(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮是45∶15∶3∶1,则缺刻叶∶全缘叶=15∶1,齿皮∶网皮=3∶1,其中缺刻叶∶全缘叶=15∶1,为9∶3∶3∶1的变形,由此可判断叶形性状由2对等位基因控制,果皮性状由1对等位基因控制。

17.(2021湖南,17,12分)(12分)

油菜是我国重要的油料作物,油菜株高适当地降低对抗倒伏及机械化收割均有重要意义。某研究小组利用纯种高秆甘蓝型油菜Z,通过诱变培育出一个纯种半矮秆突变体S。为了阐明半矮秆突变体S是由几对基因控制、显隐性等遗传机制,研究人员进行了相关试验,如图所示。

① P ♀S × ♂Z

F1

F2 高秆515 半矮秆34 ② P ♀Z × ♂S

F1

F2 高秆596 半矮秆40 ③ P Z × S

F1×S

F2 高秆211 半矮秆69

回答下列问题:

(1)根据F2表现型及数据分析,油菜半矮秆突变体S的遗传机制是 ,杂交组合①的F1产生各种类型的配子比例相等,自交时雌雄配子有 种结合方式,且每种结合方式概率相等。F1产生各种类型配子比例相等的细胞遗传学基础是

。

(2)将杂交组合①的F2所有高秆植株自交,分别统计单株自交后代的表现型及比例,分为三种类型,全为高秆的记为F3-Ⅰ,高秆与半矮秆比例和杂交组合①、②的F2基本一致的记为F3-Ⅱ,高秆与半矮秆比例和杂交组合③的F2基本一致的记为F3-Ⅲ。产生F3-Ⅰ、F3-Ⅱ、F3-Ⅲ的高秆植株数量比为 。产生F3-Ⅲ的高秆植株基因型为 (用A、a;B、b;C、c……表示基因)。用产生F3-Ⅲ的高秆植株进行相互杂交试验,能否验证自由组合定律 。

答案 (1)半矮秆性状由位于两对常染色体上的隐性纯合基因控制遗传 16 F1通过减数分裂产生配子的过程中,等位基因会随着同源染色体的分开而分离、位于非同源染色体上的非等位基因会随着非同源染色体的自由组合而组合,从而产生比例相等的各种类型配子 (2)7∶4∶4 aaBb、Aabb 否

解析 (1)由杂交组合①、②的正、反交实验中F2表现型比例均约为15∶1可知,F1为双杂合子,油菜半矮秆突变体S为双隐性纯合子,故油菜半矮秆突变体S的遗传机制是半矮秆性状由位于两对常染色体上的隐性纯合基因控制遗传;用A/a、B/b表示相关基因,杂交组合①的F1基因型可表示为AaBb,则其产生的雌雄配子均为AB、Ab、aB、ab,自交时雌雄配子间的结合方式有16种;F1产生的各种类型配子比例相等的细胞遗传学基础是在减数分裂产生配子的过程中,等位基因会随着同源染色体的分开而分离、位于非同源染色体上的非等位基因会随着非同源染色体的自由组合而组合,从而产生比例相等的各种类型配子。(2)根据题意,杂交组合①的F2中高秆植株的基因型为A_B_、A_bb、aaB_,比例为9∶3∶3,自交后代为F3-Ⅰ的基因型有AABB、AABb、AaBB、AAbb、aaBB,占比为7/15,自交后代为F3-Ⅱ的基因型有AaBb,占比为4/15,自交后代为F3-Ⅲ的基因型有Aabb和aaBb,占比为4/15,因此产生F3-Ⅰ、F3-Ⅱ、F3-Ⅲ的高秆植株数量比为7∶4∶4。产生F3-Ⅲ的高秆植株基因型为Aabb和aaBb,若用这两种基因型的高秆植株进行相互杂交试验,由于在减数分裂产生配子的过程中,Aabb产生的配子为Ab和ab,aaBb产生的配子为aB和ab,都只能体现基因的分离,不能体现基因的自由组合,因此用产生F3-Ⅲ的高秆植株进行相互杂交试验,不能验证自由组合定律。

18.(2020课标全国Ⅱ,32,11分)控制某种植物叶形、叶色和能否抗霜霉病3个性状的基因分别用A/a、B/b、D/d表示,且位于3对同源染色体上。现有表现型不同的4种植株:板叶紫叶抗病(甲)、板叶绿叶抗病(乙)、花叶绿叶感病(丙)和花叶紫叶感病(丁)。甲和丙杂交,子代表现型均与甲相同;乙和丁杂交,子代出现个体数相近的8种不同表现型。回答下列问题:

(1)根据甲和丙的杂交结果,可知这3对相对性状的显性性状分别是 。

(2)根据甲和丙、乙和丁的杂交结果,可以推断甲、乙、丙和丁植株的基因型分别为 、 、 和 。

(3)若丙和丁杂交,则子代的表现型为 。

(4)选择某一未知基因型的植株X与乙进行杂交,统计子代个体性状。若发现叶形的分离比为3∶1、叶色的分离比为1∶1、能否抗病性状的分离比为1∶1,则植株X的基因型为 。

答案 (1)板叶、紫叶、抗病 (2)AABBDD AabbDd aabbdd aaBbdd (3)花叶绿叶感病、花叶紫叶感病 (4)AaBbdd

解析 (1)甲(板叶紫叶抗病)和丙(花叶绿叶感病)进行杂交,子代表现型均与甲相同,可知甲、丙为纯合子,根据具有相对性状的纯合亲本杂交,子一代表现出来的性状为显性性状可知,板叶、紫叶、抗病为显性性状。(2)依据(1)可知,甲、丙植株的基因型分别是AABBDD、aabbdd。乙表现为板叶绿叶抗病,基因型为A_bbD_,丁表现为花叶紫叶感病,基因型为aaB_dd;乙和丁杂交,子代出现8种不同的表现型,根据具有一对等位基因的杂合子测交所得子代有两种表现型可知,乙、丁植株的基因型分别为AabbDd、aaBbdd。(3)丙(aabbdd)和丁(aaBbdd)进行杂交,控制叶形和能否抗病的两对等位基因为隐性纯合,稳定遗传,丙和丁杂交相当于基因型为Bb和bb的个体杂交,故子代的表现型为花叶紫叶感病、花叶绿叶感病。(4)乙的基因型为AabbDd,与植株X进行杂交:仅考虑叶形,子代性状的分离比为3∶1,符合杂合子自交实验结果,可推知X的基因型为Aa;考虑叶色和能否抗病,子代性状的分离比均为1∶1,符合杂合子测交实验结果,可推知植株X的基因型为Bb、dd;综上可知植株X的基因型为AaBbdd。

19.(2020山东,23,16分)玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因Ts突变为ts,Ts对ts为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表现正常,乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验:

实验一:品系M(TsTs)×甲(Atsts)→F1中抗螟∶非抗螟约为1∶1

实验二:品系M(TsTs)×乙(Atsts)→F1中抗螟矮株∶非抗螟正常株高约为1∶1

(1)实验一中作为母本的是 ,实验二的F1中非抗螟植株的性别表现为 (填:“雌雄同株”“雌株”或“雌雄同株和雌株”)。

(2)选取实验一的F1抗螟植株自交,F2中抗螟雌雄同株∶抗螟雌株∶非抗螟雌雄同株约为2∶1∶1。由此可知,甲中转入的A基因与ts基因 (填:“是”或“不是”)位于同一条染色体上,F2中抗螟雌株的基因型是 。若将F2中抗螟雌雄同株与抗螟雌株杂交,子代的表现型及比例为 。

(3)选取实验二的F1抗螟矮株自交,F2中抗螟矮株雌雄同株∶抗螟矮株雌株∶非抗螟正常株高雌雄同株∶非抗螟正常株高雌株约为3∶1∶3∶1,由此可知,乙中转入的A基因 (填:“位于”或“不位于”)2号染色体上,理由是 。F2中抗螟矮株所占比例低于预期值,说明A基因除导致植株矮小外,还对F1的繁殖造成影响,结合实验二的结果推断这一影响最可能是 。F2抗螟矮株中ts基因的频率为 ,为了保存抗螟矮株雌株用于研究,种植F2抗螟矮株使其随机受粉,并仅在雌株上收获籽粒,籽粒种植后发育形成的植株中抗螟矮株雌株所占的比例为 。

答案 (1)甲 雌雄同株 (2)是 AAtsts 抗螟雌雄同株∶抗螟雌株=1∶1 (3)不位于 抗螟性状与性别性状间是自由组合的,因此A基因不位于Ts、ts基因所在的2号染色体上 含A基因的雄配子不育 1/2 1/6

解析 (1)实验一为品系M(TsTs雌雄同株)与甲(Atsts雌株)杂交,甲只能作母本。实验二为品系M(TsTs雌雄同株)×乙(Atsts雌株),得到的后代为ATsts、Tsts,实验二的F1中非抗螟植株为雌雄同株。(2)实验一F1抗螟植株自交,后代出现三种表现型,说明Ts、ts、A基因位于一对同源染色体上,且有抗螟雌株出现,说明A基因与ts基因连锁,故F1植株产生配子的种类及比例为Ts∶Ats=1∶1,F2的基因型(表现型)及比例为TsTs(非抗螟雌雄同株)∶ATsts(抗螟雌雄同株)∶AAtsts(抗螟雌株)约为1∶2∶1。F2中抗螟雌雄同株(ATsts)产生精子Ts∶Ats=1∶1,抗螟雌株(AAtsts)只产生一种卵细胞(Ats),抗螟雌雄同株(ATsts)与抗螟雌株(AAtsts)杂交,后代表现型及比例为抗螟雌雄同株(ATsts)∶抗螟雌株(AAtsts)=1∶1。(3)实验二的F1抗螟矮株自交,F2出现4种表现型,且比例约为3∶1∶3∶1,说明抗螟性状与性别性状间自由组合,即抗螟基因A不位于2号染色体上。实验二F1中抗螟矮株(ATsts)自交,理论上后代抗螟矮株雌雄同株应占9/16,抗螟矮株雌株应占3/16,即F2中抗螟矮株所占比例较理论值偏低,说明A基因对雌或雄配子的育性有影响,而实验二(抗螟植株乙只产生卵细胞)F1抗螟与非抗螟比例正常,推断在抗螟矮株自交过程中,含A基因的花粉不育导致F2中抗螟植株所占比例降低,即F1抗螟矮株产生的卵细胞为ATs∶Ats∶Ts∶ts=1∶1∶1∶1,而产生的可育精子为Ts∶ts=1∶1。F2基因型及比例为ATsTs∶ATsts∶Atsts∶TsTs∶Tsts∶tsts=1∶2∶1∶1∶2∶1,F2抗螟矮株中ts基因频率为1/2。种植F2抗螟矮株(ATsTs∶ATsts∶Atsts=1∶2∶1)使其随机受粉,仅收获雌株上的籽粒,说明(1/3)ATsTs、(2/3)ATsts作为父本,Atsts作为母本,因含基因A的花粉不育,故可育花粉为Ts∶ts=2∶1,卵细胞为Ats∶ts=1∶1,故籽粒种植后发育形成的植株中抗螟矮株雌株(Atsts)所占的比例为1/3×1/2=1/6。

20.(2019课标全国Ⅱ,32,12分)某种甘蓝的叶色有绿色和紫色。已知叶色受2对独立遗传的基因A/a和B/b控制,只含隐性基因的个体表现隐性性状,其他基因型的个体均表现显性性状。某小组用绿叶甘蓝和紫叶甘蓝进行了一系列实验。

实验①:让绿叶甘蓝(甲)的植株进行自交,子代都是绿叶

实验②:让甲植株与紫叶甘蓝(乙)植株杂交,子代个体中绿叶∶紫叶=1∶3

回答下列问题。

(1)甘蓝叶色中隐性性状是 ,实验①中甲植株的基因型为 。

(2)实验②中乙植株的基因型为 ,子代中有 种基因型。

(3)用另一紫叶甘蓝(丙)植株与甲植株杂交,若杂交子代中紫叶和绿叶的分离比为1∶1,则丙植株所有可能的基因型是 ;若杂交子代均为紫叶,则丙植株所有可能的基因型是 ;若杂交子代均为紫叶,且让该子代自交,自交子代中紫叶与绿叶的分离比为15∶1,则丙植株的基因型为 。

答案 (1)绿色 aabb (2)AaBb 4 (3)Aabb、aaBb AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb AABB

解析 (1)(2)由实验②绿叶甲与紫叶乙杂交,子代中绿叶∶紫叶=1∶3,可推知绿叶为隐性性状,只含隐性基因的个体表现为隐性性状,甲的基因型为aabb,乙的基因型为AaBb。甲、乙杂交子代中有2×2=4种基因型。(3)根据题意可知:紫叶植株共有Aabb、aaBb、AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb、AaBb 8种基因型,绿叶植株基因型为aabb。当紫叶(Aabb或aaBb)与绿叶杂交时,杂交子代中紫叶∶绿叶=1∶1;当紫叶(AABB或AAbb或aaBB或AaBB或AABb)与绿叶杂交时,子代均为紫叶,其中紫叶(AABB)与绿叶(aabb)杂交时,F1均为AaBb,F1自交,F2中紫叶∶绿叶=15∶1。

21.(2018课标全国Ⅲ,31,10分)某小组利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果(红)与黄果(黄)、子房二室(二)与多室(多)、圆形果(圆)与长形果(长)、单一花序(单)与复状花序(复)。实验数据如表。

组别 杂交组合 F1表现型 F2表现型及个体数

甲 红二×黄多 红二 450红二、160红多、150黄二、50黄多

红多×黄二 红二 460红二、150红多、160黄二、50黄多

乙 圆单×长复 圆单 660圆单、90圆复、90长单、160长复

圆复×长单 圆单 510圆单、240圆复、240长单、10长复

回答下列问题:

(1)根据表中数据可得出的结论是:控制甲组两对相对性状的基因位于 上,依据是 ;控制乙组两对相对性状的基因位于 (填“一对”或“两对”)同源染色体上,依据是 。

(2)某同学若用“长复”分别与乙组的两个F1进行杂交,结合表中数据分析,其子代的统计结果不符合 的比例。

答案 (1)非同源染色体 F2中两对相对性状表现型的分离比符合9∶3∶3∶1 一对 F2中每对相对性状表现型的分离比都符合3∶1,而两对相对性状表现型的分离比不符合9∶3∶3∶1 (2)1∶1∶1∶1

解析 (1)甲组杂交组合的F2性状分离符合9∶3∶3∶1的比例,说明控制甲组的两对相对性状的基因位于非同源染色体上。而乙组杂交组合F2中每对相对性状表现型的分离比都符合3∶1,而两对相对性状的分离比不符合9∶3∶3∶1,且相差较大,说明控制乙组两对相对性状的基因位于一对同源染色体上。(2)因控制乙组两对相对性状的基因位于一对同源染色体上,故利用“长复”对乙组F1测交的结果不符合1∶1∶1∶1的比例。

22.(2016课标全国Ⅱ,32,12分)某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:

有毛白肉A×无毛黄肉B 无毛黄肉B×无毛黄肉C

↓ ↓

有毛黄肉∶有毛白肉为1∶1 全部为无毛黄肉

实验1 实验2

有毛白肉A×无毛黄肉C

↓

全部为有毛黄肉

实验3

回答下列问题:

(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为 ,果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为 。

(2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为 。

(3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为 。

(4)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为 。

(5)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有 。

答案 (1)有毛 黄肉 (2)DDff、ddFf、ddFF (3)无毛黄肉∶无毛白肉=3∶1 (4)有毛黄肉∶有毛白肉∶无毛黄肉∶无毛白肉=9∶3∶3∶1 (5)ddFF、ddFf

解析 (1)通过实验1和实验3可知,有毛与无毛杂交后代均为有毛,可知有毛为显性性状。通过实验3可知,白肉与黄肉杂交,后代均为黄肉,可断定黄肉为显性性状。(2)通过实验1有毛A与无毛B杂交后代全为有毛可知:A为DD,B为dd。同理通过实验3可知C为dd;通过实验3白肉A和黄肉C杂交后代全为黄肉可知,A为ff,C为FF;通过实验1白肉A和黄肉B杂交后代黄肉∶白肉=1∶1,可知B为Ff,所以A的基因型为DDff,B的基因型为ddFf,C的基因型为ddFF。(3)B的基因型为ddFf,自交后代根据分离定律可得无毛黄肉∶无毛白肉=3∶1。(4)实验3亲本的基因型为DDff与ddFF,子代基因型为DdFf,根据自由组合定律,子代自交后代表现型及比例为:有毛黄肉∶有毛白肉∶无毛黄肉∶无毛白肉=9∶3∶3∶1。(5)实验2亲本的基因型为ddFf与ddFF,它们杂交后代无毛黄肉的基因型为ddFF、ddFf。

23.(2016浙江理综,32,18分)若某研究小组用普通绵羊通过转基因技术获得了转基因绵羊甲和乙各1头,具体见表。

绵羊 性别 转入的基因 基因整合位置 表现型

普通绵羊 ♀、♂ - - 白色粗毛

绵羊甲 ♂ 1个A+ 1号常染色体 黑色粗毛

绵羊乙 ♂ 1个B+ 5号常染色体 白色细毛

注:普通绵羊不含A+、B+基因,基因型用A-A-B-B-表示。

请回答:

(1)A+基因转录时,在 的催化下,将游离核苷酸通过 键聚合成RNA分子。翻译时,核糖体移动到mRNA的 ,多肽合成结束。

(2)为选育黑色细毛的绵羊,以绵羊甲、绵羊乙和普通绵羊为亲本杂交获得F1,选择F1中表现型为 的绵羊和 的绵羊杂交获得F2。用遗传图解表示由F1杂交获得F2的过程。

(3)为获得稳定遗传的黑色细毛绵羊,从F2中选出合适的1对个体杂交得到F3,再从F3中选出2头黑色细毛绵羊(丙、丁)并分析A+和B+基因的表达产物,结果如图所示。不考虑其他基因对A+和B+基因表达产物量的影响,推测绵羊丙的基因型是 ,理论上绵羊丁在F3中占的比例是 。

答案 (1)RNA聚合酶 磷酸二酯 终止密码子

(2)黑色粗毛 白色细毛

(3)A+A+B+B- 1/16

解析 本题借助转基因绵羊的遗传实验,考查了基因自由组合定律,体现了科学思维素养中的分析与推断要素。(1)转录时所需要的酶是RNA聚合酶,其主要作用是以DNA的一条链为模板,将游离的核糖核苷酸通过磷酸二酯键聚合成RNA分子;翻译的模板是mRNA,翻译过程的起点和终点分别是起始密码子和终止密码子。(2)由题意知,黑色(A+)对白色(A-)为显性,细毛(B+)对粗毛(B-)为显性。绵羊甲♂(A+A-B-B-)×普通绵羊♀(A-A-B-B-)→A+A-B-B-(黑色粗毛)、A-A-B-B-(白色粗毛);绵羊乙♂(A-A-B+B-)×普通绵羊♀(A-A-B-B-)→ A-A-B+B- (白色细毛)、A-A-B-B-(白色粗毛)。为选育黑色细毛(A+_B+_)的绵羊,应选择F1中黑色粗毛(A+A-B-B-)的绵羊与白色细毛(A-A-B+B-)的绵羊杂交,从F2中选育即可。(3)为获得稳定遗传的黑色细毛绵羊(A+A+B+B+),应从F2中选出黑色细毛绵羊(A+A-B+B-)的雌雄个体杂交。分析图中所给的基因表达产物量可知,相对表达量与相应基因的数量有关,例如A+A+、A+A-、A-A-三种基因型,基因A+表达产物的相对表达量分别为100%、50%、0,据此可确定绵羊丙、绵羊丁的基因型分别为A+A+B+B-、A+A+B+B+,所以F3中A+A+B+B+的比例=1/4×1/4=1/16。

24.(2016四川理综,11,14分)油菜物种Ⅰ(2n=20)与Ⅱ(2n=18)杂交产生的幼苗经秋水仙素处理后,得到一个油菜新品系(注:Ⅰ的染色体和Ⅱ的染色体在减数分裂中不会相互配对)。

(1)秋水仙素通过抑制分裂细胞中 的形成,导致染色体加倍;获得的植株进行自交,子代 (会/不会)出现性状分离。

(2)观察油菜新品系根尖细胞有丝分裂,应观察 区的细胞,处于分裂后期的细胞中含有 条染色体。

(3)该油菜新品系经多代种植后出现不同颜色的种子,已知种子颜色由一对基因A/a控制,并受另一对基因R/r影响。用产黑色种子植株(甲)、产黄色种子植株(乙和丙)进行以下实验:

组别 亲代 F1表现型 F1自交所得F2的表现型及比例

实验一 甲×乙 全为产黑色种子植株 产黑色种子植株∶产黄色种子植株=3∶1

实验二 乙×丙 全为产黄色种子植株 产黑色种子植株∶产黄色种子植株=3∶13

①由实验一得出,种子颜色性状中黄色对黑色为 性。

②分析以上实验可知,当 基因存在时会抑制A基因的表达。实验二中丙的基因型为 ,F2产黄色种子植株中杂合子的比例为 。

③有人重复实验二,发现某一F1植株,其体细胞中含R/r基因的同源染色体有三条(其中两条含R基因),请解释该变异产生的原因: 。让该植株自交,理论上后代中产黑色种子的植株所占比例为 。

答案 (14分)(1)纺锤体 不会

(2)分生 76

(3)①隐 ②R AARR 10/13

③植株丙在减数第一次分裂后期含R基因的同源染色体未分离(或植株丙在减数第二次分裂后期含R基因的姐妹染色单体未分开) 1/48

解析 本题主要考查遗传变异的相关知识。(1)秋水仙素通过抑制细胞分裂中纺锤体的形成,导致染色体加倍,获得的植株为染色体加倍的纯合子,纯合子自交子代不会出现性状分离。(2)油菜新品系体细胞中染色体数目为(10+9)×2=38,要观察植物有丝分裂,应观察根尖分生区细胞,处于有丝分裂后期的油菜新品系根尖细胞中染色体数目加倍,为76条。(3)①由实验一,甲(黑)×乙(黄)→F1全黑,可推知,黑色为显性性状,黄色为隐性性状。②分析实验二,F2中黑∶黄=3∶13,可确定R基因存在时抑制A基因的表达,丙的基因型为AARR,乙的基因型为aarr,F2中黑色种子的基因型为A_rr,黄色种子的基因型及所占比例为9/16A_R_、3/16aaR_和1/16aarr,其黄色种子中纯合子基因型及所占比例为1/13AARR、1/13aaRR、1/13aarr,则F2黄色种子中杂合子的比例为10/13。③实验二中,正常F1的基因型为AaRr,而异常F1为AaRRr,可能是丙在减Ⅰ后期含R基因的同源染色体未分离或减Ⅱ后期含R基因的姐妹染色单体未分离,从而产生异常配子ARR;AaRRr自交,后代中产黑色(A_rr)种子植株的概率为××=。

易错警示 注意RRr产生配子的种类及比例为RR∶r∶R∶Rr=1∶1∶2∶2,r配子占的比例为1/6。

25.(2015福建理综,28,14分)鳟鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因A、a和B、b控制。现以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正交和反交结果相同。实验结果如图所示。请回答:

P 红眼黄体×黑眼黑体

F1 黑眼黄体

F2 黑眼黄体 红眼黄体 黑眼黑体

9 ∶ 3 ∶ 4

(1)在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是 。亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型是 。

(2)已知这两对等位基因的遗传符合自由组合定律,理论上F2还应该出现 性状的个体,但实际并未出现,推测其原因可能是基因型为 的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状。

(3)为验证(2)中的推测,用亲本中的红眼黄体个体分别与F2中黑眼黑体个体杂交,统计每一个杂交组合的后代性状及比例。只要其中有一个杂交组合的后代 ,

则该推测成立。

(4)三倍体黑眼黄体鳟鱼具有优良的品质。科研人员以亲本中的黑眼黑体鳟鱼为父本,以亲本中的红眼黄体鳟鱼为母本,进行人工授精。用热休克法抑制受精后的次级卵母细胞排出极体,受精卵最终发育成三倍体黑眼黄体鳟鱼,其基因型是 。由于三倍体鳟鱼 ,导致其高度不育,因此每批次鱼苗均需重新育种。

答案 (1)黄体(或黄色) aaBB (2)红眼黑体 aabb (3)全部为红眼黄体 (4)AaaBBb 不能进行正常的减数分裂,难以产生正常配子(或在减数分裂过程中,染色体联会紊乱,难以产生正常配子)

解析 (1)由亲本与F1个体表现型可知:体色遗传中黄体对黑体为显性,眼色遗传中黑眼对红眼为显性。由F2性状分离比可知:F1个体基因型为AaBb,P为单显性纯合子,故亲本中红眼黄体鳟鱼基因型为aaBB。(2)由基因自由组合定律可知:F2中应有1/16的个体基因型为aabb(红眼黑体),由F2中黑眼黑体鳟鱼比例知,aabb表现为黑眼黑体。(3)若aabb表现为黑眼黑体,用亲本中红眼黄体个体与F2中黑眼黑体交配,将有aaBB×aabb组合出现,其后代均为红眼黄体鱼。(4)亲本红眼黄体鱼基因型为aaBB,其产生的次级卵母细胞基因型为aaBB,故受精卵的基因型为AaaBBb,因三倍体减数分裂过程中,染色体联会紊乱,难以产生正常配子,故三倍体鳟鱼表现为高度不育。

解题关键 根据自由组合定律的表现型特征比例9∶3∶3∶1的变式比例9∶3∶4,快速判断出F1为双杂合子,从而推断出亲本为两纯合子aaBB和AAbb。

26.(2014大纲全国,34,14分)(14分)现有4个小麦纯合品种,即抗锈病无芒、抗锈病有芒、感锈病无芒和感锈病有芒。已知抗锈病对感锈病为显性,无芒对有芒为显性,且这两对相对性状各由一对等位基因控制。若用上述4个品种组成两个杂交组合,使其F1均为抗锈病无芒,且这两个杂交组合的F2的表现型及其数量比完全一致。回答问题:

(1)为实现上述目的,理论上,必须满足的条件有:在亲本中控制这两对相对性状的两对等位基因必须位于 上,在形成配子时非等位基因要 ,在受精时雌雄配子要 ,而且每种合子(受精卵)的存活率也要 。那么,这两个杂交组合分别是 和 。

(2)上述两个杂交组合的全部F2植株自交得到F3种子,1个F2植株上所结的全部F3种子种在一起,长成的植株称为1个F3株系。理论上,在所有F3株系中,只表现出一对性状分离的株系有4种,那么,在这4种株系中,每种株系植株的表现型及其数量比分别是 、 、 和 。

答案 (14分)(1)非同源染色体(1分) 自由组合(1分) 随机结合(1分) 相等(1分) 抗锈病无芒×感锈病有芒(1分) 抗锈病有芒×感锈病无芒(1分)

(2)抗锈病无芒∶抗锈病有芒=3∶1(2分)

抗锈病无芒∶感锈病无芒=3∶1(2分)

感锈病无芒∶感锈病有芒=3∶1(2分)

抗锈病有芒∶感锈病有芒=3∶1(2分)

解析 (1)在由4个纯合品种组成的两个杂交组合中F1均为抗锈病无芒,故两个杂交组合的双亲均应有抗病与感病,有芒与无芒。因这两个杂交组合的F2表现型及其数量比完全一致,故控制这两对相对性状的基因遗传遵循自由组合定律,即两对基因位于非同源染色体上。两个杂交组合分别为抗锈病无芒×感锈病有芒和抗锈病有芒×感锈病无芒。(2)F3株系中,只表现出一对性状分离(3∶1)的株系所对应的F2植株只有一对基因杂合,另一对基因可能是显性或隐性纯合(有4种基因型),故F3株系中有4种情况符合该性状分离比。

27.(2013课标全国Ⅰ,31,12分)一对相对性状可受多对等位基因控制,如某种植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状就受多对等位基因控制。科学家已从该种植物的一个紫花品系中选育出了5个基因型不同的白花品系,且这5个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异。某同学在大量种植该紫花品系时,偶然发现了1株白花植株,将其自交,后代均表现为白花。

回答下列问题:

(1)假设上述植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状受8对等位基因控制,显性基因分别用A、B、C、D、E、F、G、H表示,则紫花品系的基因型为 ;上述5个白花品系之一的基因型可能为 (写出其中一种基因型即可)。

(2)假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若要通过杂交实验来确定该白花植株是一个新等位基因突变造成的,还是属于上述5个白花品系中的一个,则:

①该实验的思路: ;

②预期实验结果和结论: 。

答案 (1)AABBCCDDEEFFGGHH aaBBCCDDEEFFGGHH(或8对等位基因中任意1对等位基因为隐性纯合,且其他等位基因为显性纯合)

(2)①用该白花植株的后代分别与5个白花品系杂交,观察子代花色

②在5个杂交组合中,如果子代全部为紫花,说明该白花植株是新等位基因突变造成的;在5个杂交组合中,如果4个组合的子代为紫花,1个组合的子代全为白花,说明该白花植株属于这5个白花品系之一

解析 本题主要考查基因自由组合定律的原理和应用。(1)植株的紫花和白花是由8对等位基因控制的,紫花为显性,且5种已知白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异,据此可推断该紫花品系为8对等位基因的显性纯合子。上述5种白花品系都是只有一对基因为隐性纯合,另外7对等位基因为显性纯合,如aaBBCCDDEEFFGGHH、AAbbCCDDEEFFGGHH等。(2)该紫花品系的后代中出现了1株能稳定遗传的白花植株,且与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若已知5种白花品系中隐性纯合的那对基因分别为aa、bb、cc、dd、ee,则该突变白花植株的基因型可能与上述5种白花品系之一相同,也可能出现隐性纯合基因是ff或gg或hh的新突变。判断这两种情况的方法是让该白花植株的后代分别与5个白花品系杂交,预测子代花色遗传情况:若为新等位基因突变,则5种杂交组合中的子代应全为紫花;若该白花植株为上述5个白花品系之一,则一组杂交子代全为白花,其余4组杂交子代均为紫花。

28.(2013大纲全国,34,11分)已知玉米子粒黄色(A)对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性,这两对性状自由组合。请选用适宜的纯合亲本进行一个杂交实验来验证:①子粒的黄色与白色的遗传符合分离定律;②子粒的非糯与糯的遗传符合分离定律;③以上两对性状的遗传符合自由组合定律。要求:写出遗传图解,并加以说明。

答案

亲本 (纯合白非糯) aaBB×AAbb(纯合黄糯)

亲本或为: (纯合黄非糯) AABB×aabb(纯合白糯)

↓

F1 AaBb(杂合黄非糯)

↓

F2 (5分)

F2子粒中:

①若黄粒(A_)∶白粒(aa)=3∶1,则验证该性状的遗传符合分离定律;(2分)

②若非糯粒(B_)∶糯粒(bb)=3∶1,则验证该性状的遗传符合分离定律;(2分)

③若黄非糯粒∶黄糯粒∶白非糯粒∶白糯粒=9∶3∶3∶1即A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,则验证这两对性状的遗传符合自由组合定律。(2分)

(本大题的其他合理答案也给分)

解析 本题考查遗传定律及其应用的基本知识。孟德尔的分离定律适合于一对相对性状的遗传研究,自由组合定律适合于两对或两对以上相对性状的遗传研究,试题要求只做一个杂交实验,故选择含两对相对性状的亲本(纯合白非糯与纯合黄糯或纯合黄非糯与纯合白糯)杂交得F1,F1再自交得F2,对F2的性状分离比进行分析,若其中某一对相对性状的分离比为3∶1,则该性状的遗传符合分离定律,若这两对相对性状的分离比为9∶3∶3∶1,则这两对相对性状符合基因的自由组合定律。答题时要掌握遗传图解的正确书写方法。包括标注亲本(P)和子一代(F1)的基因型、F2的基因型,标出杂交、自交符号,并在亲子代之间用箭头连接等。要应用所学知识准确预测实验结果并得出相应的结论。

29.(2011课标全国,32,8分)某植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制(如A、a;B、b;C、c…)。当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C_…)才开红花,否则开白花。现有甲、乙、丙、丁4个纯合白花品系,相互之间进行杂交,杂交组合、后代表现型及其比例如图:

甲×乙 乙×丙 乙×丁

F1白色 F1红色 F1红色

F2白色 F2红色81∶白色175 F2红色27∶白色37

甲×丙 甲×丁 丙×丁

F1白色 F1红色 F1白色

F2白色 F2红色81∶白色175 F2白色

根据杂交结果回答问题:

(1)这种植物花色的遗传符合哪些遗传定律

(2)本实验中,植物的花色受几对等位基因的控制,为什么

答案 (1)基因的自由组合定律和基因的分离定律(或基因的自由组合定律)。 (2)4对 ①本实验的乙×丙和甲×丁两个杂交组合中,F2代中红色个体占全部个体的比例为81/(81+175)=81/256=(3/4)4,根据n对等位基因自由组合且完全显性时F2代中显性个体的比例为(3/4)n,可判断这两个杂交组合中都涉及4对等位基因。②综合杂交组合的实验结果,可进一步判断乙×丙和甲×丁两个杂交组合中所涉及的4对等位基因相同。

解析 (1)单独考虑每对等位基因的遗传时应遵循基因的分离定律,综合分析4个纯合白花品系的六个杂交组合,这种植物花色的遗传应符合基因的自由组合定律。(2)在六个杂交组合中,乙×丙和甲×丁两个杂交组合中F1都开红花,F1自交后代F2中都是红花81∶白花175,其中红花个体占全部个体的比例为81/(81+175)=81/256=(3/4)4,该比例表明:这是位于4对同源染色体上的4对等位基因在完全显性条件下的遗传情况,且这两个杂交组合中涉及的4对等位基因相同。

30.(2011课标全国,34,10分)人类中非秃顶和秃顶受常染色体上的等位基因(B、b)控制,其中男性只有基因型为BB时才表现为非秃顶,而女性只有基因型为bb时才表现为秃顶。控制褐色眼(D)和蓝色眼(d)的基因也位于常染色体上,其表现型不受性别影响。这两对等位基因独立遗传。

回答问题:

(1)非秃顶男性与非秃顶女性结婚,子代所有可能的表现型为 。

(2)非秃顶男性与秃顶女性结婚,子代所有可能的表现型为 。

(3)一位其父亲为秃顶蓝色眼而本人为秃顶褐色眼的男性与一位非秃顶蓝色眼的女性结婚。这位男性的基因型为 或 ,这位女性的基因型为 或 。若两人生育一个女儿,其所有可能的表现型为

。

答案 (1)女儿全部为非秃顶,儿子为秃顶或非秃顶 (2)女儿全部为非秃顶,儿子全部为秃顶 (3)BbDd bbDd Bbdd BBdd 非秃顶褐色眼、非秃顶蓝色眼、秃顶褐色眼和秃顶蓝色眼

解析 由题干信息可知,男性秃顶基因型为Bb或bb,非秃顶为BB;女性秃顶基因型为bb,非秃顶为BB或Bb。控制眼色的基因和秃顶基因都位于常染色体上,这两对基因遵循自由组合定律。(1)非秃顶男性(BB)与非秃顶女性(BB或Bb)结婚,子代基因型为BB或Bb,女儿全部表现为非秃顶,儿子为秃顶(Bb)或非秃顶(BB)。(2)非秃顶男性(BB)和秃顶女性(bb)结婚,子代基因型为Bb,女儿全部为非秃顶,儿子全部为秃顶。(3)父亲为蓝色眼(dd)的褐色眼男性的基因型为Dd,该男性又是秃顶,其基因型为BbDd或bbDd。非秃顶蓝色眼女性的基因型为Bbdd或BBdd。若两人生育一个女儿,控制秃顶或非秃顶的基因型有BB、Bb和bb三种;控制眼色的基因型有Dd和dd,表现为褐色眼或蓝色眼;以上两对性状组合后,其表现型为非秃顶褐色眼、非秃顶蓝色眼、秃顶褐色眼和秃顶蓝色眼四种。

31.(2011山东理综,27,18分)荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该形状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示。为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验(如图)。

P 三角形果实 × 卵圆形果实

↓

F1 三角形果实

↓

F2 三角形果实 卵圆形果实

(301株) (20株)

(1)图中亲本基因型为 。根据F2表现型比例判断,荠菜果实形状的遗传遵循 。F1测交后代的表现型及比例为 。另选两种基因型的亲本杂交,F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,推断亲本基因型为 。

(2)图中F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍为三角形果实,这样的个体在F2三角形果实荠菜中的比例为 ;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是 。

(3)荠菜果实形状的相关基因a、b分别由基因A、B突变形成,基因A、B也可以突变成其他多种形式的等位基因,这体现了基因突变具有 的特点。自然选择可积累适应环境的突变,使种群的基因频率发生 ,导致生物进化。

(4)现有3包基因型分别为AABB、AaBB和aaBB的荠菜种子,由于标签丢失而无法区分。根据以上遗传规律,请设计实验方案确定每包种子的基因型。有已知性状(三角形果实和卵圆形果实)的荠菜种子可供选用。

实验步骤:

① ;

② ;

③ 。

结果预测:

Ⅰ.如果 ,则包内种子基因型为AABB;

Ⅱ.如果 ,则包内种子基因型为AaBB;

Ⅲ.如果 ,则包内种子基因型为aaBB。

答案 (1)AABB和aabb 基因自由组合定律 三角形∶卵圆形=3∶1 AAbb和aaBB (2)7/15 AaBb、Aabb和aaBb (3)不定向性(或:多方向性) 定向改变

(4)答案一:①用3包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F1种子

②F1种子长成的植株自交,得F2种子

③F2种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例

Ⅰ F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为15∶1

Ⅱ F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为27∶5

Ⅲ F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为3∶1

答案二:①用3包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F1种子

②F1种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F2种子

③F2种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例

Ⅰ F2三角形与卵圆形果实植株的比例为3∶1

Ⅱ F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为5∶3

Ⅲ F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为1∶1

解析 (1)根据F2的分离比15∶1,结合经典实验中的表现型及其分离比(9∶3∶3∶1)可判断出性状遗传遵循自由组合规律,根据表现型及其比例可知,子代个体中只要含有一个显性基因就表现出三角形果实性状,只有完全不含有显性基因的个体才表现出卵圆形果实性状;根据F2代的表现型及其分离比可知F1的基因型为AaBb,故亲本基因型为AABB、aabb;F1测交后得到的子代基因型是AaBb、Aabb、aaBb、aabb,表现型分别为三角形果实、三角形果实、三角形果实、卵圆形果实,比例为三角形果实∶卵圆形果实=3∶1;要保证F1的基因型是AaBb,亲本的基因型可以是AAbb和aaBB。(2)不管自交多少代,子代的表现型始终是三角形果实,说明其基因型中不同时含有a、b或不含有a和b,故其基因型为AABB、AABb、AaBB、AAbb、aaBB。自交后发生了性状分离,说明基因型中同时含有a和b。(4)根据题干信息可知要通过杂交和自交,根据子代果实的形状和分离比判断出种子的基因型,三种种子得到的植株先与卵圆形果实个体杂交,得到的子代只有三角形果实一种表现型,对杂交得到的子代个体再进行自交处理,根据子代的分离比,可判断出其基因型;杂交和自交处理时,不同种子要单独种植。

新人教一轮复习—10年真题分类训练

专题12 基因的自由组合定律

考点一 两对相对性状的杂交实验

1.(2021浙江6月选考,3,2分)某玉米植株产生的配子种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。若该个体自交,其F1中基因型为YyRR个体所占的比例为( )

A.1/16 B.1/8 C.1/4 D.1/2

答案 B 该玉米植株产生配子的种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1,所以该玉米的基因型为YyRr,将两对等位基因分开考虑,Yy个体自交产生Yy的概率为1/2,Rr个体自交产生RR的概率为1/4,故该玉米自交,F1中基因型为YyRR个体所占比例为1/2×1/4=1/8,B正确。

考点二 自由组合定律及应用

1.(2021湖北,19,2分)甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种。 甲分别与乙、丙杂交产生F1,F1自交产生F2,结果如下表。

组别 杂交组合 F1 F2

1 甲×乙 红色籽粒 901红色籽粒, 699 白色籽粒

2 甲×丙 红色籽粒 630红色籽粒, 490白色籽粒

根据结果,下列叙述错误的是( )

A.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则F2玉米籽粒性状比为9红色∶7白色

B.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由三对基因控制

C.组1中的F1与甲杂交所产生玉米籽粒性状比为3红色∶1白色

D.组2中的F1与丙杂交所产生玉米籽粒性状比为1红色∶1白色

答案 C 组1中的F2中红色∶籽粒∶白色∶籽粒∶约为9∶7,组2中的F2中红色籽粒∶白色籽粒=9∶7,可判断红色籽粒至少含有两对显性基因,且F1均为双杂合个体。根据甲与乙、丙杂交后代均为双杂合个体,可判断玉米籽粒颜色至少由三对基因控制,B正确。

2.(2021全国乙,6,6分)某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是( )

A.植株A的测交子代会出现2n种不同表现型的个体

B.n越大,植株A测交子代中不同表现型个体数目彼此之间的差异越大

C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等

D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数

答案 B 该植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制,且杂合子表现显性性状,植株A的n对基因均杂合,每对基因测交子代均有两种表现型,根据乘法原理,n对基因重组后子代会出现2×2×……×2(共n个2)=2n种不同表现型且比例为1∶1∶1∶……∶1(共2n个1),植株A测交子代中不同表现型个体数目均相等,A正确,B错误;测交子代n对基因均杂合和纯合子的比例均为1/2n,C正确;测交子代中纯合子的比例是1/2n,杂合子的比例为1-1/2n,当n≥2时,杂合子的比例大于纯合子的比例,D正确。

3.(2020浙江7月选考,18,2分)若某哺乳动物毛发颜色由基因De(褐色)、Df(灰色)、d(白色)控制,其中De和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均位于常染色体上且独立遗传。基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是 ( )

A.若De对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表现型

B.若De对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表现型

C.若De对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表现型

D.若De对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表现型

答案 B 完全显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1与显性亲本的表现完全一致的现象。不完全显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1表现为双亲的中间类型的现象。共显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1个体同时表现出双亲的性状。若De对Df共显性, 则Ded和Dfd杂交子代有4种表现型;H对h完全显性,则Hh和Hh杂交子代有2种表现型,控制两种性状的等位基因独立遗传,根据乘法原则,DedHh和DfdHh杂交子代有8种表现型,A错误。若H对h不完全显性,则Hh和Hh杂交子代有3种表现型,结合A项对De和Df的分析,可知DedHh和DfdHh杂交子代有12种表现型,B正确。若De对Df不完全显性,则Ded和Dfd杂交子代有4种表现型;H对h完全显性,则Hh和Hh杂交子代有2种表现型,DedHh和DfdHh杂交子代有8种表现型,C错误。若De对Df完全显性, Ded和Dfd杂交子代有3种表现型;H对h不完全显性,则Hh和Hh杂交子代有3种表现型,DedHh和DfdHh杂交子代有9种表现型,D错误。

4.(2020浙江7月选考,23,2分)某植物的野生型(AABBcc)有成分R,通过诱变等技术获得3个无成分R的稳定遗传突变体(甲、乙和丙)。突变体之间相互杂交,F1均无成分R。然后选其中一组杂交的F1(AaBbCc)作为亲本,分别与3个突变体进行杂交,结果见表:

杂交编号 杂交组合 子代表现型(株数)

Ⅰ F1×甲 有(199),无(602)

Ⅱ F1×乙 有(101),无(699)

Ⅲ F1×丙 无(795)

注:“有”表示有成分R,“无”表示无成分R

用杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交,理论上其后代中有成分R植株所占比例为 ( )

A.21/32 B.9/16 C.3/8 D.3/4

答案 A 杂交Ⅰ中,F1×甲的子代中有∶无=1∶3,即A_B_cc占1/4,可推出甲的基因型为AAbbcc或aaBBcc,继而得到子代中有成分R植株的基因型为A_Bbcc(AABbcc∶AaBbcc=1∶1)或AaB_cc(AaBBcc∶AaBbcc=1∶1); 杂交Ⅱ中,由于F1×乙的子代中有∶无=1∶7,即A_B_cc占1/8,则可推出乙的基因型为aabbcc,继而得到子代中有成分R植株的基因型为AaBbcc。那么,杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交,即A_Bbcc×AaBbcc或AaB_cc×AaBbcc。以前一杂交组合计算,由Bb×Bb得到B_为3/4,由A_×Aa得到A_为7/8,所以其后代中有成分R植株所占比例为3/4×7/8=21/32,后一杂交组合同理,A正确。

5.(2018浙江4月选考,28,2分)为研究某种植物3种营养成分(A、B和C)含量的遗传机制,先采用CRISPR/Cas9基因编辑技术,对野生型进行基因敲除突变实验,经分子鉴定获得3个突变植株(M1、M2和M3)。其自交一代结果见表,表中高或低指营养成分含量高或低。

植株(表现型) 自交一代植株数目(表现型)

野生型(A低B低C高) 150(A低B低C高)

M1(A低B低C高) 60(A高B低C低) 181(A低B低C高) 79(A低B低C低)

M2(A低B低C高) 122(A高B低C低) 91(A低B高C低) 272(A低B低C高)

M3(A低B低C高) 59(A低B高C低) 179(A低B低C高) 80(A低B低C低)

下列叙述正确的是( )

A.从M1自交一代中取纯合的(A高B低C低)植株,与M2基因型相同的植株杂交,理论上其杂交一代中只出现(A高B低C低)和(A低B低C高)两种表现型,且比例一定是1∶1

B.从M2自交一代中取纯合的(A低B高C低)植株,与M3基因型相同的植株杂交,理论上其杂交一代中,纯合基因型个体数∶杂合基因型个体数一定是1∶1

C.M3在产生花粉的减数分裂过程中,某对同源染色体有一小段没有配对,说明其中一个同源染色体上一定是由基因敲除缺失了一个片段

D.可从突变植株自交一代中取A高植株与B高植株杂交,从后代中选取A和B两种成分均高的植株,再与C高植株杂交,从杂交后代中能选到A、B和C三种成分均高的植株

答案 A 本题以对突变体植物实验分析结果为背景,考查学生获得信息、分析问题、解决问题的能力,属于对科学思维素养中模型与建模、批判性思维等要素的考查。由3个突变植株(M1、M2和M3)的表现型与野生型的表现型相同可知三种突变均为隐性突变,从突变植株自交一代植株的表现型比例来看,均是双杂合子自交后代9∶3∶3∶1表现型比例的变形,可以推出M1、M2、M3均为双杂合子,各对基因之间遵循自由组合定律。因此野生型的基因型为AABBCC,由野生型基因型为AABBCC及表现型A低B低C高推出,A、B、C三种基因间的关系如图:

M1、M2和M3的基因型可能为AaBbCC、AABbCc、AaBBCc,由表中数据可知:M1自交一代A高B低C低∶A低B低C高∶A低B低C低≈3∶9∶4;M2自交一代A高B低C低∶A低B高C低∶A低B低C高≈4∶3∶9;M3自交一代A低B高C低∶A低B低C高∶A低B低C低≈3∶9∶4。若突变体基因型为AaBbCC,则自交一代为9A_B_CC(A低B低C高)∶3A_bbCC(A高B低C低)∶3aaB_CC(A低B低C低)∶1aabbCC(A低B低C低),与M1自交一代结果相同,因此M1基因型为AaBbCC;若突变体基因型为AABbCc,则自交一代为9AAB_C_(A低B低C高)∶3AAB_cc(A低B高C低)∶3AAbbC_(A高B低C低)∶1AAbbcc(A高B低C低),与M2自交一代结果相同,因此M2基因型为AABbCc;若突变体基因型为AaBBCc,则自交一代为9A_BBC_(A低B低C高)∶3A_BBcc(A低B高C低)∶3aaBBC_(A低B低C低)∶1aaBBcc(A低B低C低),与M3自交一代结果相同,因此M3基因型为AaBBCc。M1自交一代中纯合的(A高B低C低)植株基因型为AAbbCC,与M2基因型相同的植株即AABbCc杂交,子代表现型分别为AABbC_(A低B低C高)∶AAbbC_(A高B低C低)=1∶1,A正确;M2自交一代中纯合的(A低B高C低)植株基因型为AABBcc,与M3基因型相同的植株即AaBBCc杂交,子代基因型分别为AABBCc、AABBcc、AaBBCc、AaBBcc,其中,纯合基因型个体数∶杂合基因型个体数=1∶3,B错误;采用CRISPR/Cas9基因编辑技术对野生型进行基因敲除,其原理是先将双链DNA断裂,后在DNA自我修复过程中随机插入、缺失或替换几个甚至几十个碱基,这种变异本质上还是基因突变,而M3在产生花粉的减数分裂过程中,某对同源染色体有一小段没有配对,很可能是其中一个同源染色体发生了染色体结构变异如缺失、重复等而导致的,而不是因为基因敲除,C错误;A高植株的基因型为A_bb_ _,B高植株的基因型为A_B_cc,C高植株的基因型为A_B_C_,不可能培养出A、B两种成分均高的植株,更不可能培养出A、B和C三种成分均高的植株,D错误。

6.(2017课标全国Ⅱ,6,6分)若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中,A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则杂交亲本的组合是( )

A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd

B.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD

C.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd

D.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd

答案 D 本题通过问题探讨的形式考查对自由组合定律的分析与判断,属于对科学思维素养的考查。根据题干中的信息可以确定这三对基因的关系,用图表示:

黄色毛个体的基因型为aa_ _ _ _或者A_ _ _D_,褐色毛个体的基因型为A_bbdd,黑色毛个体的基因型为A_B_dd;根据F2中表现型数量比为52∶3∶9可得比例之和为52+3+9=64,即43,说明F1的基因型中三对基因均为杂合,四个选项中只有D选项子代三对基因均杂合,D正确,A、B、C错误。

7.(2016课标全国Ⅲ,6,6分)用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是( )

A.F2中白花植株都是纯合体

B.F2中红花植株的基因型有2种

C.控制红花与白花的基因在一对同源染色体上

D.F2中白花植株的基因型种类比红花植株的多

答案 D 根据题意,由纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花,F1自交得到的F2植株中红花∶白花≈9∶7,可推知红花与白花由两对独立遗传的等位基因控制(假设相关基因用A、a和B、b表示),即两对等位基因位于两对同源染色体上,C错误;双显性(A_B_)基因型(4种)的植株表现为红花,B错误;单显性(A_bb和aaB_)和双隐性(aabb)基因型的植株均表现为白花,所以F2中白花植株有的为纯合体,有的为杂合体,A错误;F2中白花植株共有5种基因型,比红花植株(4种)基因型种类多,D正确。

方法技巧 对F1植株自交产生的F2植株利用统计学方法处理,得出“红花∶白花≈9∶7”是解答本题的突破口。

8.(2015海南单科,12,2分)下列叙述正确的是( )

A.孟德尔定律支持融合遗传的观点

B.孟德尔定律描述的过程发生在有丝分裂中

C.按照孟德尔定律,AaBbCcDd个体自交,子代基因型有16种

D.按照孟德尔定律,对AaBbCc个体进行测交,测交子代基因型有8种

答案 D 本题考查孟德尔的遗传定律的相关知识。孟德尔定律不支持融合遗传的观点,A错误;孟德尔定律描述的过程发生在减数分裂过程中,B错误;AaBbCcDd个体自交,子代基因型有34种,C错误;AaBbCc能产生8种配子,而aabbcc只产生1种配子,故AaBbCc测交子代基因型有8种,D正确。

知识拓展 融合遗传的观点由达尔文提出,主张子代的性状是亲代性状的平均结果,如黑人和白人通婚后生下的小孩肤色是中间色。融合遗传的观点与孟德尔的颗粒遗传相违背,被认为是错误的。

9.(2014海南单科,22,2分)基因型为AaBbDdEeGgHhKk的个体自交,假定这7对等位基因自由组合,则下列有关其子代的叙述,正确的是( )

A.1对等位基因杂合、6对等位基因纯合的个体出现的概率为5/64

B.3对等位基因杂合、4对等位基因纯合的个体出现的概率为35/128

C.5对等位基因杂合、2对等位基因纯合的个体出现的概率为67/256

D.7对等位基因纯合个体出现的概率与7对等位基因杂合个体出现的概率不同

答案 B AaBbDdEeGgHhKk自交,后代中每对等位基因自交后代中纯合子和杂合子的概率各占1/2,所以自交子代中1对杂合、6对纯合的个体有=7种类型(利用数学排列组合方法进行分析),且每种类型出现的概率均为(1/2)7=1/128,故此类个体出现的概率为(1/2)7=7/128,A错误;同理,自交子代中3对杂合、4对纯合的个体占(1/2)7=35/128,B正确;自交子代中5对杂合、2对纯合的个体有(1/2)7=21/128,C错误;自交子代中7对等位基因纯合与7对等位基因杂合的个体出现的概率均为(1/2)7=1/128,D错误。

10.(2013海南单科,16,2分)人类有多种血型系统,MN血型和Rh血型是其中的两种。MN血型由常染色体上的1对等位基因M、N控制,M血型的基因型为MM,N血型的基因型为NN,MN血型的基因型为MN;Rh血型由常染色体上的另1对等位基因R和r控制,RR和Rr表现为Rh阳性,rr表现为Rh阴性;这两对等位基因自由组合。若某对夫妇中,丈夫和妻子的血型均为MN型-Rh阳性,且已生出1个血型为MN型-Rh阴性的儿子,则再生1个血型为MN型-Rh阳性女儿的概率是( )

A.3/8 B.3/16 C.1/8 D.1/16

答案 B 根据题意,父母的基因型均为MNRr,根据基因的分离定律,所生后代基因型为MN的概率为1/2,为Rh阳性的概率为3/4,故再生1个血型为MN型-Rh阳性女儿的概率是1/2×1/2×3/4=3/16。

11.(2013天津理综,5,6分)大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图。据图判断,下列叙述正确的是( )

P 黄色×黑色

F1 灰色

F2 灰色 黄色 黑色 米色

9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1

A.黄色为显性性状,黑色为隐性性状

B.F1与黄色亲本杂交,后代有两种表现型

C.F1和F2中灰色大鼠均为杂合体

D.F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为1/4

答案 B 根据遗传图谱分析可知,该性状的遗传受两对等位基因控制,若假设分别由A、a与B、b控制,则基因型与表现型之间的对应关系为A_B_(灰色)、A_bb(黄色或黑色)、aaB_(黑色或黄色)、aabb(米色);F1的基因型为AaBb,与黄色亲本AAbb(或aaBB)杂交,后代有A_Bb(或AaB_)(灰色)、A_bb(aaB_)(黄色)两种表现型;F1中灰色大鼠肯定为杂合子,而F2中灰色大鼠可能为纯合子,也可能为杂合子;F2中黑色大鼠(aaB_或A_bb)与米色大鼠aabb杂交有2/3aaBb(或Aabb)×aabb和1/3aaBB(或AAbb)×aabb,后代中出现米色大鼠的概率为2/3×1/2=1/3。

12.(2021浙江6月选考,28,10分)(10分)利用转基因技术,将抗除草剂基因转入纯合不抗除草剂水稻(2n)(甲),获得转基因植株若干。从转基因后代中选育出纯合矮秆抗除草剂水稻(乙)和纯合高秆抗除草剂水稻(丙)。用甲、乙、丙进行杂交,F2结果如表。转基因过程中,可发生基因突变,外源基因可插入不同的染色体上。高秆(矮秆)基因和抗除草剂基因独立遗传,高秆和矮秆由等位基因A(a)控制,有抗除草剂基因用B+表示、无抗除草剂基因用B-表示。

第28题表

杂交 组合 F2的表现型及数量(株)

矮秆抗 除草剂 矮秆不抗 除草剂 高秆抗 除草剂 高秆不 抗除草剂

甲×乙 513 167 0 0

甲×丙 109 37 313 104

乙×丙 178 12 537 36

回答下列问题:

(1)矮秆对高秆为 性状,甲×乙得到的F1产生 种配子。

(2)为了分析抗除草剂基因在水稻乙、丙叶片中的表达情况,分别提取乙、丙叶片中的RNA并分离出 ,逆转录后进行PCR扩增。为了除去提取RNA中出现的DNA污染,可采用的方法是 。

(3)乙×丙的F2中,形成抗除草剂与不抗除草剂表现型比例的原因是 。

(4)甲与丙杂交得到F1,F1再与甲杂交,利用获得的材料进行后续育种。写出F1与甲杂交的遗传图解。

答案 (除标明外,每空1分)(1)隐性 2 (2)mRNA 用DNA酶处理提取的RNA (3)乙和丙的抗除草剂基因位于非同源染色体上,乙和丙上抗除草剂基因的遗传遵循自由组合定律(2分)

(4)(4分)

解析 (1)由表中乙(矮秆)和丙(高秆)杂交,F2的表现型及数量比例为矮秆∶高秆=(178+12)∶(537+36)≈1∶3可知,矮秆对高秆为隐性性状。由表中甲与乙杂交,F2的表现型及数量比例为矮秆抗除草剂∶矮秆不抗除草剂=513∶167≈3∶1可知,F1只有一对基因杂合,抗除草剂对不抗除草剂为显性,则甲基因型为aaB-B-,乙基因型为aaB+B+,丙基因型为AAB+B+,则甲、乙杂交所得F1基因型为aaB+B-,可以产生2种配子(aB+、aB-)。(2)为了分析抗除草剂基因在水稻乙、丙叶片中的表达情况,可检测抗除草剂基因是否转录出了mRNA。为了除去提取RNA中出现的DNA污染,可以利用酶的专一性,即利用DNA酶只水解DNA而不水解RNA的特性将DNA除去。(3)乙×丙的F2中,抗除草剂与不抗除草剂的表现型比例为(178+537)∶(12+36)=715∶48≈15∶1(9∶3∶3∶1的变式),说明乙和丙的抗除草剂基因位于非同源染色体上,乙和丙上抗除草剂基因的遗传遵循自由组合定律。(4)遗传图解见答案。

13.(2021浙江1月选考,28,10分)(10分)水稻雌雄同株,从高秆不抗病植株(核型2n=24)(甲)选育出矮秆不抗病植株(乙)和高秆抗病植株(丙)。甲和乙杂交、甲和丙杂交获得的F1均为高秆不抗病,乙和丙杂交获得的F1为高秆不抗病和高秆抗病。高秆和矮秆、不抗病和抗病两对相对性状独立遗传,分别由等位基因A(a),B(b)控制,基因B(b)位于11号染色体上,某对染色体缺少1条或2条的植株能正常存活。甲、乙和丙均未发生染色体结构变异,甲、乙和丙体细胞的染色体DNA相对含量如图所示(甲的染色体DNA相对含量记为1.0)。

回答下列问题:

(1)为分析乙的核型,取乙植株根尖,经固定、酶解处理、染色和压片等过程,显微观察分裂中期细胞的染色体。其中酶解处理所用的酶是 ,乙的核型为 。

(2)甲和乙杂交获得F1,F1自交获得F2。F1基因型有 种,F2中核型为2n-2=22的植株所占的比例为 。

(3)利用乙和丙通过杂交育种可培育纯合的矮秆抗病水稻,育种过程是 。

(4)甲和丙杂交获得F1,F1自交获得F2。写出F1自交获得F2的遗传图解。

答案 (除标明外,每空1分)(1)果胶酶 2n-1=23 (2)2 1/8(2分) (3)乙和丙杂交获得F1,取F1中高秆不抗病的植株进行自交,从F2中选取矮秆抗病植株(2分)

(4)(3分)

解析 (1)要分析乙的核型,需要取乙植株的根尖,经固定、果胶酶处理、染色和压片等过程,在显微镜下观察分裂中期细胞的染色体。据图可知,乙缺失了1条11号染色体,则其核型为2n-1=23。(2)根据甲、乙、丙的表现型以及相互杂交的子代表现型可判断,甲的基因型为AABB,乙的基因型为aaBO,甲和乙杂交得到的F1有1/2AaBB和1/2AaBO两种基因型,F1中的1/2AaBO自交会得到缺失2条11号染色体的植株,其占比为1/8。(3)利用乙(aaBO)和丙(AAbb)通过杂交育种培育纯合的矮秆抗病水稻(aabb),可先让乙和丙杂交获得F1,再取F1中的高秆不抗病植株进行自交,从F2中选取矮秆抗病植株。(4)甲(AABB)和丙(AAbb)杂交获得F1(AABb),F1自交获得的F2中高秆不抗病∶高秆抗病=3∶1,遗传图解见答案。

14.(2021辽宁,25,10分)(10分)水稻为二倍体雌雄同株植物,花为两性花。现有四个水稻浅绿叶突变体W、X、Y、Z,这些突变体的浅绿叶性状均为单基因隐性突变(显性基因突变为隐性基因)导致。回答下列问题:

(1)进行水稻杂交实验时,应首先除去 未成熟花的全部 ,并套上纸袋。若将W与野生型纯合绿叶水稻杂交,F1自交,F2的表现型及比例为 。

(2)为判断这四个突变体所含的浅绿叶基因之间的位置关系,育种人员进行了杂交实验,杂交组合及F1叶色见表。

实验分组 母本 父本 F1叶色

第1组 W X 浅绿

第2组 W Y 绿

第3组 W Z 绿

第4组 X Y 绿

第5组 X Z 绿

第6组 Y Z 绿

实验结果表明,W的浅绿叶基因与突变体 的浅绿叶基因属于非等位基因。为进一步判断X、Y、Z的浅绿叶基因是否在同一对染色体上,育种人员将第4、5、6三组实验的F1自交,观察并统计F2的表现型及比例。不考虑基因突变、染色体变异和互换,预测如下两种情况将出现的结果:

①若突变体X、Y、Z的浅绿叶基因均在同一对染色体上,结果为 。

②若突变体X、Y的浅绿叶基因在同一对染色体上,Z的浅绿叶基因在另外一对染色体上,结果为

。

(3)叶绿素a加氧酶的功能是催化叶绿素a转化为叶绿素b。研究发现,突变体W的叶绿素a加氧酶基因OsCAO1某位点发生碱基对的替换,造成mRNA上对应位点碱基发生改变,导致翻译出的肽链变短。据此推测,与正常基因转录出的mRNA相比,突变基因转录出的mRNA中可能发生的变化是 。

答案 (1)母本 雄蕊 绿叶∶浅绿叶=3∶1 (2)Y、Z F2的叶色全为绿色∶浅绿色=1∶1 第4组F2的叶色为绿色∶浅绿色=1∶1,第5、6组F2的叶色为绿色∶浅绿色=9∶7 (3)终止密码子提前出现

解析 (1)水稻为雌雄同株植物,进行水稻杂交实验时,应首先除去母本未成熟花的全部雄蕊,并套上纸袋。假设突变体W的基因型为aa,则W与野生型纯合绿叶水稻(AA)杂交,F1基因型为Aa,F1自交,F2的表现型及比例为绿叶(1AA、2Aa)∶浅绿叶(1aa)=3∶1。(2)假设突变体W、X、Y、Z的基因型分别为aa、bb、cc、dd,它们相对应的野生型的基因型分别为AA、BB、CC、DD。W与X杂交,假设W(aa)的浅绿叶基因与X(bb)的浅绿叶基因属于等位基因,则F1(ab)叶色为浅绿色,假设W(aaBB)的浅绿叶基因与X(AAbb)的浅绿叶基因属于非等位基因,则F1(AaBb)叶色为绿色,由于表格中W与X杂交,F1为浅绿叶,所以W的浅绿叶基因与X的浅绿叶基因属于等位基因;而W与Y杂交,W与Z杂交,F1的叶色全为绿色,所以W的浅绿叶基因与Y、Z的浅绿叶基因属于非等位基因。若突变体X、Y、Z的浅绿叶基因均在同一对染色体上,则第4组X(bC‖bC)与Y(Bc‖Bc)杂交,F1(Bc‖bC)自交,F2的基因型为1bbCC、2BbCc、1BBcc,叶色为绿色∶浅绿色=1∶1,同理可推导第5、6组F2的叶色也为绿色∶浅绿色=1∶1。若突变体X、Y的浅绿叶基因在同一对染色体上,Z的浅绿叶基因在另外一对染色体上,则第4组X与Y杂交,F1自交,F2的叶色为绿色∶浅绿色=1∶1;而第5组X(bbDD)与Z(BBdd)杂交,F1(BbDd)自交,F2的基因型为9B_D_、3B_dd、3bbD_、1bbdd,叶色为绿色∶浅绿色=9∶7,第6组同理。(3)根据翻译出的肽链变短,可以推测突变基因转录出的mRNA中可能发生的变化是终止密码子提前出现。

15.(2021山东,22,16分)(16分)番茄是雌雄同花植物,可自花受粉也可异花受粉。M、m基因位于2号染色体上,基因型为mm的植株只产生可育雌配子,表现为小花、雄性不育。基因型为MM、Mm的植株表现为大花、可育。R、r基因位于5号染色体上,基因型为RR、Rr、rr的植株表现型分别为:正常成熟红果、晚熟红果、晚熟黄果。细菌中的H基因控制某种酶的合成,导入H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配子中表达,喷施萘乙酰胺( NAM)后含H基因的雄配子死亡。不考虑基因突变和交叉互换。

(1)基因型为Mm的植株连续自交两代,F2中雄性不育植株所占比例为 。 雄性不育植株与野生型植株杂交所得可育晚熟红果杂交种的基因型为 ,以该杂交种为亲本连续种植,若每代均随机受粉,则F2中可育晚熟红果植株所占比例为 。

(2)已知H基因在每条染色体上最多插入1个且不影响其他基因。将H基因导入基因型为Mm的细胞并获得转基因植株甲和乙,植株甲和乙分别与雄性不育植株杂交,在形成配子时喷施NAM,F1均表现为雄性不育。若植株甲和乙的体细胞中含1个或多个H基因,则以上所得F1的体细胞中含有 个H基因。若植株甲的体细胞中仅含1个H基因,则H基因插入了 所在的染色体上。若植株乙的体细胞中含n个H基因,则H基因在染色体上的分布必须满足的条件是

。

植株乙与雄性不育植株杂交,若不喷施NAM,则子一代中不含H基因的雄性不育植株所占比例为 。

(3)若植株甲的细胞中仅含1个H基因,在不喷施NAM的情况下,利用植株甲及非转基因植株通过一次杂交即可选育出与植株甲基因型相同的植株。请写出选育方案

。

答案 (1)1/6 MmRr 5/12 (2)0 M基因 必须有1个H基因位于M所在染色体上,且2条同源染色体上不能同时存在H基因 1/2n (3)以雄性不育植株为母本、植株甲为父本进行杂交,子代中大花植株即为所需植株(或:利用雄性不育植株与植株甲杂交,子代中大花植株即为所需植株)

解析 (1)基因型为Mm的植株自交一代,F1的基因型种类及比例为1/4MM、1/2Mm、1/4mm;F1中的mm雄性不育,不能进行自交,F1中的MM、Mm可以进行自交,F1中基因型为M_的植株中,1/3MM自交后代为1/3MM,2/3Mm自交后代为1/6MM、1/3Mm、1/6mm,据此推知F2中雄性不育植株所占的比例为1/6。基因型为mm的植株雄性不育,基因型为MM、Mm的植株可育,基因型为Rr的植株表现为晚熟红果,所以雄性不育植株(mm)与野生型植株杂交所得可育晚熟红果杂交种的基因型为MmRr。以该杂交种MmRr为亲本连续种植,若每代均随机受粉,F1的基因型种类及比例为1/16MMRR、2/16MMRr、2/16MmRR、4/16MmRr、1/16MMrr、2/16Mmrr、1/16mmRR、2/16mmRr、1/16mmrr,F1随机受粉,F1产生的雌配子种类及比例为1/4MR、1/4Mr、1/4mR、1/4mr,由于基因型为mm的植株雄性不育,故F1产生的雄配子种类及比例为1/3MR、1/3Mr、1/6mR、1/6mr,雌配子与雄配子随机结合,可得出F2中可育晚熟红果植株(M_Rr)所占比例为5/12。(2)导入H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配子中表达,喷施萘乙酰胺(NAM)后含H基因的雄配子死亡。将H基因导入基因型为Mm的细胞并获得转基因植株甲和乙,植株甲(Mm)和乙(Mm)分别与雄性不育植株(mm)杂交,在形成配子时喷施NAM,F1均表现为雄性不育(mm),说明甲(Mm)和乙(Mm)产生的含M的雄配子均因为含H基因而死亡,只有含m的雄配子因为不含H基因而存活,而雄性不育植株(mm)产生的卵细胞也不含H基因,所以所得F1的体细胞中含有0个H基因。若植株甲(Mm)的体细胞中仅含1个H基因,因为甲(Mm)产生的含M的雄配子死亡了,所以可推知H基因插入了M基因所在的染色体上,造成了含M的雄配子死亡。若植株乙的体细胞中含n个H基因,因为乙(Mm)产生的含M的雄配子死亡了,而含m的雄配子存活,所以可推知必须有1个H基因位于M所在染色体上(使含M的雄配子死亡),且2条同源染色体上不能同时存在H基因(使含m的雄配子中每条染色体上均不含H基因)。植株乙(Mm)与雄性不育植株杂交,植株乙(Mm)产生的不含H基因的雄配子的比例为1/2n,雄性不育植株(mm)产生的雌配子为m,若不喷施NAM,则子一代中不含H基因的雄性不育植株所占比例为1/2n。(3)植株甲的基因型为Mm,若植株甲的细胞中仅含一个H基因,则在不喷施NAM的情况下,利用植株甲及非转基因植株通过一次杂交即可选育出与植株甲基因型相同的植株的方案为以植株甲为父本(Mm),雄性不育植株(mm)为母本进行杂交,子代有两种基因型Mm和mm,其中基因型为Mm的植株表现为大花,基因型为mm的植株表现为小花,子代中大花植株即为所需植株。

16.(2021全国甲,32,12分)(12分)

植物的性状有的由1对基因控制,有的由多对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶,果皮有齿皮和网皮。为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点,某小组用基因型不同的甲乙丙丁4种甜瓜种子进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见表(实验②中F1自交得F2)。

实验 亲本 F1 F2

① 甲×乙 1/4缺刻叶齿皮, 1/4缺刻叶网皮 1/4全缘叶齿皮, 1/4全缘叶网皮 /

② 丙×丁 缺刻叶齿皮 9/16缺刻叶齿皮, 3/16缺刻叶网皮 3/16全缘叶齿皮, 1/16全缘叶网皮

回答下列问题:

(1)根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律,判断的依据是

。

根据实验②,可判断这2对相对性状中的显性性状是 。

(2)甲乙丙丁中属于杂合体的是 。

(3)实验②的F2中纯合体所占的比例为 。

(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,则叶形和果皮这两个性状中由1对等位基因控制的是 ,判断的依据是

。

答案 (1)实验①F1中缺刻叶∶全缘叶=1∶1,齿皮∶网皮=1∶1 缺刻叶、齿皮 (2)甲、乙 (3)1/4 (4)果皮性状 实验②F1全为缺刻叶齿皮,而F2中缺刻叶∶全缘叶=15∶1、齿皮∶网皮=3∶1

解析 (1)分别分析2对性状,实验①甲×乙,F1中缺刻叶∶全缘叶=1∶1,齿皮∶网皮=1∶1,说明2对相对性状的杂交均属于测交类型,所以其遗传符合分离定律。实验②中F2性状分离比为9∶3∶3∶1,说明F1缺刻叶齿皮为双显性个体,由此可判断缺刻叶(基因用A表示)和齿皮(基因用B表示)为显性性状,F1缺刻叶齿皮基因型为AaBb。(2)实验②丙(缺刻叶网皮A_bb)×丁,F1基因型为AaBb,由此可判断丙和丁的基因型分别为AAbb和aaBB;甲和丙均为缺刻叶网皮但基因型不同,因此甲的基因型为Aabb,结合实验①中F1的性状可判断乙的基因型为aaBb,所以甲乙丙丁中属于杂合体的是甲和乙。(3)实验②的F2中纯合体有AABB(1/16)、AAbb(1/16)、aaBB(1/16)、aabb(1/16) 4种,共占1/4。(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮是45∶15∶3∶1,则缺刻叶∶全缘叶=15∶1,齿皮∶网皮=3∶1,其中缺刻叶∶全缘叶=15∶1,为9∶3∶3∶1的变形,由此可判断叶形性状由2对等位基因控制,果皮性状由1对等位基因控制。

17.(2021湖南,17,12分)(12分)

油菜是我国重要的油料作物,油菜株高适当地降低对抗倒伏及机械化收割均有重要意义。某研究小组利用纯种高秆甘蓝型油菜Z,通过诱变培育出一个纯种半矮秆突变体S。为了阐明半矮秆突变体S是由几对基因控制、显隐性等遗传机制,研究人员进行了相关试验,如图所示。

① P ♀S × ♂Z

F1

F2 高秆515 半矮秆34 ② P ♀Z × ♂S

F1

F2 高秆596 半矮秆40 ③ P Z × S

F1×S

F2 高秆211 半矮秆69

回答下列问题:

(1)根据F2表现型及数据分析,油菜半矮秆突变体S的遗传机制是 ,杂交组合①的F1产生各种类型的配子比例相等,自交时雌雄配子有 种结合方式,且每种结合方式概率相等。F1产生各种类型配子比例相等的细胞遗传学基础是

。

(2)将杂交组合①的F2所有高秆植株自交,分别统计单株自交后代的表现型及比例,分为三种类型,全为高秆的记为F3-Ⅰ,高秆与半矮秆比例和杂交组合①、②的F2基本一致的记为F3-Ⅱ,高秆与半矮秆比例和杂交组合③的F2基本一致的记为F3-Ⅲ。产生F3-Ⅰ、F3-Ⅱ、F3-Ⅲ的高秆植株数量比为 。产生F3-Ⅲ的高秆植株基因型为 (用A、a;B、b;C、c……表示基因)。用产生F3-Ⅲ的高秆植株进行相互杂交试验,能否验证自由组合定律 。

答案 (1)半矮秆性状由位于两对常染色体上的隐性纯合基因控制遗传 16 F1通过减数分裂产生配子的过程中,等位基因会随着同源染色体的分开而分离、位于非同源染色体上的非等位基因会随着非同源染色体的自由组合而组合,从而产生比例相等的各种类型配子 (2)7∶4∶4 aaBb、Aabb 否

解析 (1)由杂交组合①、②的正、反交实验中F2表现型比例均约为15∶1可知,F1为双杂合子,油菜半矮秆突变体S为双隐性纯合子,故油菜半矮秆突变体S的遗传机制是半矮秆性状由位于两对常染色体上的隐性纯合基因控制遗传;用A/a、B/b表示相关基因,杂交组合①的F1基因型可表示为AaBb,则其产生的雌雄配子均为AB、Ab、aB、ab,自交时雌雄配子间的结合方式有16种;F1产生的各种类型配子比例相等的细胞遗传学基础是在减数分裂产生配子的过程中,等位基因会随着同源染色体的分开而分离、位于非同源染色体上的非等位基因会随着非同源染色体的自由组合而组合,从而产生比例相等的各种类型配子。(2)根据题意,杂交组合①的F2中高秆植株的基因型为A_B_、A_bb、aaB_,比例为9∶3∶3,自交后代为F3-Ⅰ的基因型有AABB、AABb、AaBB、AAbb、aaBB,占比为7/15,自交后代为F3-Ⅱ的基因型有AaBb,占比为4/15,自交后代为F3-Ⅲ的基因型有Aabb和aaBb,占比为4/15,因此产生F3-Ⅰ、F3-Ⅱ、F3-Ⅲ的高秆植株数量比为7∶4∶4。产生F3-Ⅲ的高秆植株基因型为Aabb和aaBb,若用这两种基因型的高秆植株进行相互杂交试验,由于在减数分裂产生配子的过程中,Aabb产生的配子为Ab和ab,aaBb产生的配子为aB和ab,都只能体现基因的分离,不能体现基因的自由组合,因此用产生F3-Ⅲ的高秆植株进行相互杂交试验,不能验证自由组合定律。

18.(2020课标全国Ⅱ,32,11分)控制某种植物叶形、叶色和能否抗霜霉病3个性状的基因分别用A/a、B/b、D/d表示,且位于3对同源染色体上。现有表现型不同的4种植株:板叶紫叶抗病(甲)、板叶绿叶抗病(乙)、花叶绿叶感病(丙)和花叶紫叶感病(丁)。甲和丙杂交,子代表现型均与甲相同;乙和丁杂交,子代出现个体数相近的8种不同表现型。回答下列问题:

(1)根据甲和丙的杂交结果,可知这3对相对性状的显性性状分别是 。

(2)根据甲和丙、乙和丁的杂交结果,可以推断甲、乙、丙和丁植株的基因型分别为 、 、 和 。

(3)若丙和丁杂交,则子代的表现型为 。

(4)选择某一未知基因型的植株X与乙进行杂交,统计子代个体性状。若发现叶形的分离比为3∶1、叶色的分离比为1∶1、能否抗病性状的分离比为1∶1,则植株X的基因型为 。

答案 (1)板叶、紫叶、抗病 (2)AABBDD AabbDd aabbdd aaBbdd (3)花叶绿叶感病、花叶紫叶感病 (4)AaBbdd

解析 (1)甲(板叶紫叶抗病)和丙(花叶绿叶感病)进行杂交,子代表现型均与甲相同,可知甲、丙为纯合子,根据具有相对性状的纯合亲本杂交,子一代表现出来的性状为显性性状可知,板叶、紫叶、抗病为显性性状。(2)依据(1)可知,甲、丙植株的基因型分别是AABBDD、aabbdd。乙表现为板叶绿叶抗病,基因型为A_bbD_,丁表现为花叶紫叶感病,基因型为aaB_dd;乙和丁杂交,子代出现8种不同的表现型,根据具有一对等位基因的杂合子测交所得子代有两种表现型可知,乙、丁植株的基因型分别为AabbDd、aaBbdd。(3)丙(aabbdd)和丁(aaBbdd)进行杂交,控制叶形和能否抗病的两对等位基因为隐性纯合,稳定遗传,丙和丁杂交相当于基因型为Bb和bb的个体杂交,故子代的表现型为花叶紫叶感病、花叶绿叶感病。(4)乙的基因型为AabbDd,与植株X进行杂交:仅考虑叶形,子代性状的分离比为3∶1,符合杂合子自交实验结果,可推知X的基因型为Aa;考虑叶色和能否抗病,子代性状的分离比均为1∶1,符合杂合子测交实验结果,可推知植株X的基因型为Bb、dd;综上可知植株X的基因型为AaBbdd。

19.(2020山东,23,16分)玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因Ts突变为ts,Ts对ts为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表现正常,乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验:

实验一:品系M(TsTs)×甲(Atsts)→F1中抗螟∶非抗螟约为1∶1

实验二:品系M(TsTs)×乙(Atsts)→F1中抗螟矮株∶非抗螟正常株高约为1∶1

(1)实验一中作为母本的是 ,实验二的F1中非抗螟植株的性别表现为 (填:“雌雄同株”“雌株”或“雌雄同株和雌株”)。

(2)选取实验一的F1抗螟植株自交,F2中抗螟雌雄同株∶抗螟雌株∶非抗螟雌雄同株约为2∶1∶1。由此可知,甲中转入的A基因与ts基因 (填:“是”或“不是”)位于同一条染色体上,F2中抗螟雌株的基因型是 。若将F2中抗螟雌雄同株与抗螟雌株杂交,子代的表现型及比例为 。

(3)选取实验二的F1抗螟矮株自交,F2中抗螟矮株雌雄同株∶抗螟矮株雌株∶非抗螟正常株高雌雄同株∶非抗螟正常株高雌株约为3∶1∶3∶1,由此可知,乙中转入的A基因 (填:“位于”或“不位于”)2号染色体上,理由是 。F2中抗螟矮株所占比例低于预期值,说明A基因除导致植株矮小外,还对F1的繁殖造成影响,结合实验二的结果推断这一影响最可能是 。F2抗螟矮株中ts基因的频率为 ,为了保存抗螟矮株雌株用于研究,种植F2抗螟矮株使其随机受粉,并仅在雌株上收获籽粒,籽粒种植后发育形成的植株中抗螟矮株雌株所占的比例为 。

答案 (1)甲 雌雄同株 (2)是 AAtsts 抗螟雌雄同株∶抗螟雌株=1∶1 (3)不位于 抗螟性状与性别性状间是自由组合的,因此A基因不位于Ts、ts基因所在的2号染色体上 含A基因的雄配子不育 1/2 1/6

解析 (1)实验一为品系M(TsTs雌雄同株)与甲(Atsts雌株)杂交,甲只能作母本。实验二为品系M(TsTs雌雄同株)×乙(Atsts雌株),得到的后代为ATsts、Tsts,实验二的F1中非抗螟植株为雌雄同株。(2)实验一F1抗螟植株自交,后代出现三种表现型,说明Ts、ts、A基因位于一对同源染色体上,且有抗螟雌株出现,说明A基因与ts基因连锁,故F1植株产生配子的种类及比例为Ts∶Ats=1∶1,F2的基因型(表现型)及比例为TsTs(非抗螟雌雄同株)∶ATsts(抗螟雌雄同株)∶AAtsts(抗螟雌株)约为1∶2∶1。F2中抗螟雌雄同株(ATsts)产生精子Ts∶Ats=1∶1,抗螟雌株(AAtsts)只产生一种卵细胞(Ats),抗螟雌雄同株(ATsts)与抗螟雌株(AAtsts)杂交,后代表现型及比例为抗螟雌雄同株(ATsts)∶抗螟雌株(AAtsts)=1∶1。(3)实验二的F1抗螟矮株自交,F2出现4种表现型,且比例约为3∶1∶3∶1,说明抗螟性状与性别性状间自由组合,即抗螟基因A不位于2号染色体上。实验二F1中抗螟矮株(ATsts)自交,理论上后代抗螟矮株雌雄同株应占9/16,抗螟矮株雌株应占3/16,即F2中抗螟矮株所占比例较理论值偏低,说明A基因对雌或雄配子的育性有影响,而实验二(抗螟植株乙只产生卵细胞)F1抗螟与非抗螟比例正常,推断在抗螟矮株自交过程中,含A基因的花粉不育导致F2中抗螟植株所占比例降低,即F1抗螟矮株产生的卵细胞为ATs∶Ats∶Ts∶ts=1∶1∶1∶1,而产生的可育精子为Ts∶ts=1∶1。F2基因型及比例为ATsTs∶ATsts∶Atsts∶TsTs∶Tsts∶tsts=1∶2∶1∶1∶2∶1,F2抗螟矮株中ts基因频率为1/2。种植F2抗螟矮株(ATsTs∶ATsts∶Atsts=1∶2∶1)使其随机受粉,仅收获雌株上的籽粒,说明(1/3)ATsTs、(2/3)ATsts作为父本,Atsts作为母本,因含基因A的花粉不育,故可育花粉为Ts∶ts=2∶1,卵细胞为Ats∶ts=1∶1,故籽粒种植后发育形成的植株中抗螟矮株雌株(Atsts)所占的比例为1/3×1/2=1/6。

20.(2019课标全国Ⅱ,32,12分)某种甘蓝的叶色有绿色和紫色。已知叶色受2对独立遗传的基因A/a和B/b控制,只含隐性基因的个体表现隐性性状,其他基因型的个体均表现显性性状。某小组用绿叶甘蓝和紫叶甘蓝进行了一系列实验。

实验①:让绿叶甘蓝(甲)的植株进行自交,子代都是绿叶

实验②:让甲植株与紫叶甘蓝(乙)植株杂交,子代个体中绿叶∶紫叶=1∶3

回答下列问题。

(1)甘蓝叶色中隐性性状是 ,实验①中甲植株的基因型为 。

(2)实验②中乙植株的基因型为 ,子代中有 种基因型。

(3)用另一紫叶甘蓝(丙)植株与甲植株杂交,若杂交子代中紫叶和绿叶的分离比为1∶1,则丙植株所有可能的基因型是 ;若杂交子代均为紫叶,则丙植株所有可能的基因型是 ;若杂交子代均为紫叶,且让该子代自交,自交子代中紫叶与绿叶的分离比为15∶1,则丙植株的基因型为 。

答案 (1)绿色 aabb (2)AaBb 4 (3)Aabb、aaBb AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb AABB

解析 (1)(2)由实验②绿叶甲与紫叶乙杂交,子代中绿叶∶紫叶=1∶3,可推知绿叶为隐性性状,只含隐性基因的个体表现为隐性性状,甲的基因型为aabb,乙的基因型为AaBb。甲、乙杂交子代中有2×2=4种基因型。(3)根据题意可知:紫叶植株共有Aabb、aaBb、AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb、AaBb 8种基因型,绿叶植株基因型为aabb。当紫叶(Aabb或aaBb)与绿叶杂交时,杂交子代中紫叶∶绿叶=1∶1;当紫叶(AABB或AAbb或aaBB或AaBB或AABb)与绿叶杂交时,子代均为紫叶,其中紫叶(AABB)与绿叶(aabb)杂交时,F1均为AaBb,F1自交,F2中紫叶∶绿叶=15∶1。

21.(2018课标全国Ⅲ,31,10分)某小组利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果(红)与黄果(黄)、子房二室(二)与多室(多)、圆形果(圆)与长形果(长)、单一花序(单)与复状花序(复)。实验数据如表。

组别 杂交组合 F1表现型 F2表现型及个体数

甲 红二×黄多 红二 450红二、160红多、150黄二、50黄多

红多×黄二 红二 460红二、150红多、160黄二、50黄多

乙 圆单×长复 圆单 660圆单、90圆复、90长单、160长复

圆复×长单 圆单 510圆单、240圆复、240长单、10长复

回答下列问题:

(1)根据表中数据可得出的结论是:控制甲组两对相对性状的基因位于 上,依据是 ;控制乙组两对相对性状的基因位于 (填“一对”或“两对”)同源染色体上,依据是 。

(2)某同学若用“长复”分别与乙组的两个F1进行杂交,结合表中数据分析,其子代的统计结果不符合 的比例。

答案 (1)非同源染色体 F2中两对相对性状表现型的分离比符合9∶3∶3∶1 一对 F2中每对相对性状表现型的分离比都符合3∶1,而两对相对性状表现型的分离比不符合9∶3∶3∶1 (2)1∶1∶1∶1

解析 (1)甲组杂交组合的F2性状分离符合9∶3∶3∶1的比例,说明控制甲组的两对相对性状的基因位于非同源染色体上。而乙组杂交组合F2中每对相对性状表现型的分离比都符合3∶1,而两对相对性状的分离比不符合9∶3∶3∶1,且相差较大,说明控制乙组两对相对性状的基因位于一对同源染色体上。(2)因控制乙组两对相对性状的基因位于一对同源染色体上,故利用“长复”对乙组F1测交的结果不符合1∶1∶1∶1的比例。

22.(2016课标全国Ⅱ,32,12分)某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:

有毛白肉A×无毛黄肉B 无毛黄肉B×无毛黄肉C

↓ ↓

有毛黄肉∶有毛白肉为1∶1 全部为无毛黄肉

实验1 实验2

有毛白肉A×无毛黄肉C

↓

全部为有毛黄肉

实验3

回答下列问题:

(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为 ,果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为 。

(2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为 。

(3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为 。

(4)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为 。

(5)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有 。

答案 (1)有毛 黄肉 (2)DDff、ddFf、ddFF (3)无毛黄肉∶无毛白肉=3∶1 (4)有毛黄肉∶有毛白肉∶无毛黄肉∶无毛白肉=9∶3∶3∶1 (5)ddFF、ddFf

解析 (1)通过实验1和实验3可知,有毛与无毛杂交后代均为有毛,可知有毛为显性性状。通过实验3可知,白肉与黄肉杂交,后代均为黄肉,可断定黄肉为显性性状。(2)通过实验1有毛A与无毛B杂交后代全为有毛可知:A为DD,B为dd。同理通过实验3可知C为dd;通过实验3白肉A和黄肉C杂交后代全为黄肉可知,A为ff,C为FF;通过实验1白肉A和黄肉B杂交后代黄肉∶白肉=1∶1,可知B为Ff,所以A的基因型为DDff,B的基因型为ddFf,C的基因型为ddFF。(3)B的基因型为ddFf,自交后代根据分离定律可得无毛黄肉∶无毛白肉=3∶1。(4)实验3亲本的基因型为DDff与ddFF,子代基因型为DdFf,根据自由组合定律,子代自交后代表现型及比例为:有毛黄肉∶有毛白肉∶无毛黄肉∶无毛白肉=9∶3∶3∶1。(5)实验2亲本的基因型为ddFf与ddFF,它们杂交后代无毛黄肉的基因型为ddFF、ddFf。

23.(2016浙江理综,32,18分)若某研究小组用普通绵羊通过转基因技术获得了转基因绵羊甲和乙各1头,具体见表。

绵羊 性别 转入的基因 基因整合位置 表现型

普通绵羊 ♀、♂ - - 白色粗毛

绵羊甲 ♂ 1个A+ 1号常染色体 黑色粗毛

绵羊乙 ♂ 1个B+ 5号常染色体 白色细毛

注:普通绵羊不含A+、B+基因,基因型用A-A-B-B-表示。

请回答:

(1)A+基因转录时,在 的催化下,将游离核苷酸通过 键聚合成RNA分子。翻译时,核糖体移动到mRNA的 ,多肽合成结束。

(2)为选育黑色细毛的绵羊,以绵羊甲、绵羊乙和普通绵羊为亲本杂交获得F1,选择F1中表现型为 的绵羊和 的绵羊杂交获得F2。用遗传图解表示由F1杂交获得F2的过程。

(3)为获得稳定遗传的黑色细毛绵羊,从F2中选出合适的1对个体杂交得到F3,再从F3中选出2头黑色细毛绵羊(丙、丁)并分析A+和B+基因的表达产物,结果如图所示。不考虑其他基因对A+和B+基因表达产物量的影响,推测绵羊丙的基因型是 ,理论上绵羊丁在F3中占的比例是 。

答案 (1)RNA聚合酶 磷酸二酯 终止密码子

(2)黑色粗毛 白色细毛

(3)A+A+B+B- 1/16

解析 本题借助转基因绵羊的遗传实验,考查了基因自由组合定律,体现了科学思维素养中的分析与推断要素。(1)转录时所需要的酶是RNA聚合酶,其主要作用是以DNA的一条链为模板,将游离的核糖核苷酸通过磷酸二酯键聚合成RNA分子;翻译的模板是mRNA,翻译过程的起点和终点分别是起始密码子和终止密码子。(2)由题意知,黑色(A+)对白色(A-)为显性,细毛(B+)对粗毛(B-)为显性。绵羊甲♂(A+A-B-B-)×普通绵羊♀(A-A-B-B-)→A+A-B-B-(黑色粗毛)、A-A-B-B-(白色粗毛);绵羊乙♂(A-A-B+B-)×普通绵羊♀(A-A-B-B-)→ A-A-B+B- (白色细毛)、A-A-B-B-(白色粗毛)。为选育黑色细毛(A+_B+_)的绵羊,应选择F1中黑色粗毛(A+A-B-B-)的绵羊与白色细毛(A-A-B+B-)的绵羊杂交,从F2中选育即可。(3)为获得稳定遗传的黑色细毛绵羊(A+A+B+B+),应从F2中选出黑色细毛绵羊(A+A-B+B-)的雌雄个体杂交。分析图中所给的基因表达产物量可知,相对表达量与相应基因的数量有关,例如A+A+、A+A-、A-A-三种基因型,基因A+表达产物的相对表达量分别为100%、50%、0,据此可确定绵羊丙、绵羊丁的基因型分别为A+A+B+B-、A+A+B+B+,所以F3中A+A+B+B+的比例=1/4×1/4=1/16。

24.(2016四川理综,11,14分)油菜物种Ⅰ(2n=20)与Ⅱ(2n=18)杂交产生的幼苗经秋水仙素处理后,得到一个油菜新品系(注:Ⅰ的染色体和Ⅱ的染色体在减数分裂中不会相互配对)。

(1)秋水仙素通过抑制分裂细胞中 的形成,导致染色体加倍;获得的植株进行自交,子代 (会/不会)出现性状分离。

(2)观察油菜新品系根尖细胞有丝分裂,应观察 区的细胞,处于分裂后期的细胞中含有 条染色体。

(3)该油菜新品系经多代种植后出现不同颜色的种子,已知种子颜色由一对基因A/a控制,并受另一对基因R/r影响。用产黑色种子植株(甲)、产黄色种子植株(乙和丙)进行以下实验:

组别 亲代 F1表现型 F1自交所得F2的表现型及比例

实验一 甲×乙 全为产黑色种子植株 产黑色种子植株∶产黄色种子植株=3∶1

实验二 乙×丙 全为产黄色种子植株 产黑色种子植株∶产黄色种子植株=3∶13

①由实验一得出,种子颜色性状中黄色对黑色为 性。

②分析以上实验可知,当 基因存在时会抑制A基因的表达。实验二中丙的基因型为 ,F2产黄色种子植株中杂合子的比例为 。

③有人重复实验二,发现某一F1植株,其体细胞中含R/r基因的同源染色体有三条(其中两条含R基因),请解释该变异产生的原因: 。让该植株自交,理论上后代中产黑色种子的植株所占比例为 。

答案 (14分)(1)纺锤体 不会

(2)分生 76

(3)①隐 ②R AARR 10/13

③植株丙在减数第一次分裂后期含R基因的同源染色体未分离(或植株丙在减数第二次分裂后期含R基因的姐妹染色单体未分开) 1/48

解析 本题主要考查遗传变异的相关知识。(1)秋水仙素通过抑制细胞分裂中纺锤体的形成,导致染色体加倍,获得的植株为染色体加倍的纯合子,纯合子自交子代不会出现性状分离。(2)油菜新品系体细胞中染色体数目为(10+9)×2=38,要观察植物有丝分裂,应观察根尖分生区细胞,处于有丝分裂后期的油菜新品系根尖细胞中染色体数目加倍,为76条。(3)①由实验一,甲(黑)×乙(黄)→F1全黑,可推知,黑色为显性性状,黄色为隐性性状。②分析实验二,F2中黑∶黄=3∶13,可确定R基因存在时抑制A基因的表达,丙的基因型为AARR,乙的基因型为aarr,F2中黑色种子的基因型为A_rr,黄色种子的基因型及所占比例为9/16A_R_、3/16aaR_和1/16aarr,其黄色种子中纯合子基因型及所占比例为1/13AARR、1/13aaRR、1/13aarr,则F2黄色种子中杂合子的比例为10/13。③实验二中,正常F1的基因型为AaRr,而异常F1为AaRRr,可能是丙在减Ⅰ后期含R基因的同源染色体未分离或减Ⅱ后期含R基因的姐妹染色单体未分离,从而产生异常配子ARR;AaRRr自交,后代中产黑色(A_rr)种子植株的概率为××=。

易错警示 注意RRr产生配子的种类及比例为RR∶r∶R∶Rr=1∶1∶2∶2,r配子占的比例为1/6。

25.(2015福建理综,28,14分)鳟鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因A、a和B、b控制。现以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正交和反交结果相同。实验结果如图所示。请回答:

P 红眼黄体×黑眼黑体

F1 黑眼黄体

F2 黑眼黄体 红眼黄体 黑眼黑体

9 ∶ 3 ∶ 4

(1)在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是 。亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型是 。

(2)已知这两对等位基因的遗传符合自由组合定律,理论上F2还应该出现 性状的个体,但实际并未出现,推测其原因可能是基因型为 的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状。

(3)为验证(2)中的推测,用亲本中的红眼黄体个体分别与F2中黑眼黑体个体杂交,统计每一个杂交组合的后代性状及比例。只要其中有一个杂交组合的后代 ,

则该推测成立。

(4)三倍体黑眼黄体鳟鱼具有优良的品质。科研人员以亲本中的黑眼黑体鳟鱼为父本,以亲本中的红眼黄体鳟鱼为母本,进行人工授精。用热休克法抑制受精后的次级卵母细胞排出极体,受精卵最终发育成三倍体黑眼黄体鳟鱼,其基因型是 。由于三倍体鳟鱼 ,导致其高度不育,因此每批次鱼苗均需重新育种。

答案 (1)黄体(或黄色) aaBB (2)红眼黑体 aabb (3)全部为红眼黄体 (4)AaaBBb 不能进行正常的减数分裂,难以产生正常配子(或在减数分裂过程中,染色体联会紊乱,难以产生正常配子)

解析 (1)由亲本与F1个体表现型可知:体色遗传中黄体对黑体为显性,眼色遗传中黑眼对红眼为显性。由F2性状分离比可知:F1个体基因型为AaBb,P为单显性纯合子,故亲本中红眼黄体鳟鱼基因型为aaBB。(2)由基因自由组合定律可知:F2中应有1/16的个体基因型为aabb(红眼黑体),由F2中黑眼黑体鳟鱼比例知,aabb表现为黑眼黑体。(3)若aabb表现为黑眼黑体,用亲本中红眼黄体个体与F2中黑眼黑体交配,将有aaBB×aabb组合出现,其后代均为红眼黄体鱼。(4)亲本红眼黄体鱼基因型为aaBB,其产生的次级卵母细胞基因型为aaBB,故受精卵的基因型为AaaBBb,因三倍体减数分裂过程中,染色体联会紊乱,难以产生正常配子,故三倍体鳟鱼表现为高度不育。

解题关键 根据自由组合定律的表现型特征比例9∶3∶3∶1的变式比例9∶3∶4,快速判断出F1为双杂合子,从而推断出亲本为两纯合子aaBB和AAbb。

26.(2014大纲全国,34,14分)(14分)现有4个小麦纯合品种,即抗锈病无芒、抗锈病有芒、感锈病无芒和感锈病有芒。已知抗锈病对感锈病为显性,无芒对有芒为显性,且这两对相对性状各由一对等位基因控制。若用上述4个品种组成两个杂交组合,使其F1均为抗锈病无芒,且这两个杂交组合的F2的表现型及其数量比完全一致。回答问题:

(1)为实现上述目的,理论上,必须满足的条件有:在亲本中控制这两对相对性状的两对等位基因必须位于 上,在形成配子时非等位基因要 ,在受精时雌雄配子要 ,而且每种合子(受精卵)的存活率也要 。那么,这两个杂交组合分别是 和 。

(2)上述两个杂交组合的全部F2植株自交得到F3种子,1个F2植株上所结的全部F3种子种在一起,长成的植株称为1个F3株系。理论上,在所有F3株系中,只表现出一对性状分离的株系有4种,那么,在这4种株系中,每种株系植株的表现型及其数量比分别是 、 、 和 。

答案 (14分)(1)非同源染色体(1分) 自由组合(1分) 随机结合(1分) 相等(1分) 抗锈病无芒×感锈病有芒(1分) 抗锈病有芒×感锈病无芒(1分)

(2)抗锈病无芒∶抗锈病有芒=3∶1(2分)

抗锈病无芒∶感锈病无芒=3∶1(2分)

感锈病无芒∶感锈病有芒=3∶1(2分)

抗锈病有芒∶感锈病有芒=3∶1(2分)

解析 (1)在由4个纯合品种组成的两个杂交组合中F1均为抗锈病无芒,故两个杂交组合的双亲均应有抗病与感病,有芒与无芒。因这两个杂交组合的F2表现型及其数量比完全一致,故控制这两对相对性状的基因遗传遵循自由组合定律,即两对基因位于非同源染色体上。两个杂交组合分别为抗锈病无芒×感锈病有芒和抗锈病有芒×感锈病无芒。(2)F3株系中,只表现出一对性状分离(3∶1)的株系所对应的F2植株只有一对基因杂合,另一对基因可能是显性或隐性纯合(有4种基因型),故F3株系中有4种情况符合该性状分离比。

27.(2013课标全国Ⅰ,31,12分)一对相对性状可受多对等位基因控制,如某种植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状就受多对等位基因控制。科学家已从该种植物的一个紫花品系中选育出了5个基因型不同的白花品系,且这5个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异。某同学在大量种植该紫花品系时,偶然发现了1株白花植株,将其自交,后代均表现为白花。

回答下列问题:

(1)假设上述植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状受8对等位基因控制,显性基因分别用A、B、C、D、E、F、G、H表示,则紫花品系的基因型为 ;上述5个白花品系之一的基因型可能为 (写出其中一种基因型即可)。

(2)假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若要通过杂交实验来确定该白花植株是一个新等位基因突变造成的,还是属于上述5个白花品系中的一个,则:

①该实验的思路: ;

②预期实验结果和结论: 。

答案 (1)AABBCCDDEEFFGGHH aaBBCCDDEEFFGGHH(或8对等位基因中任意1对等位基因为隐性纯合,且其他等位基因为显性纯合)

(2)①用该白花植株的后代分别与5个白花品系杂交,观察子代花色

②在5个杂交组合中,如果子代全部为紫花,说明该白花植株是新等位基因突变造成的;在5个杂交组合中,如果4个组合的子代为紫花,1个组合的子代全为白花,说明该白花植株属于这5个白花品系之一

解析 本题主要考查基因自由组合定律的原理和应用。(1)植株的紫花和白花是由8对等位基因控制的,紫花为显性,且5种已知白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异,据此可推断该紫花品系为8对等位基因的显性纯合子。上述5种白花品系都是只有一对基因为隐性纯合,另外7对等位基因为显性纯合,如aaBBCCDDEEFFGGHH、AAbbCCDDEEFFGGHH等。(2)该紫花品系的后代中出现了1株能稳定遗传的白花植株,且与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若已知5种白花品系中隐性纯合的那对基因分别为aa、bb、cc、dd、ee,则该突变白花植株的基因型可能与上述5种白花品系之一相同,也可能出现隐性纯合基因是ff或gg或hh的新突变。判断这两种情况的方法是让该白花植株的后代分别与5个白花品系杂交,预测子代花色遗传情况:若为新等位基因突变,则5种杂交组合中的子代应全为紫花;若该白花植株为上述5个白花品系之一,则一组杂交子代全为白花,其余4组杂交子代均为紫花。

28.(2013大纲全国,34,11分)已知玉米子粒黄色(A)对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性,这两对性状自由组合。请选用适宜的纯合亲本进行一个杂交实验来验证:①子粒的黄色与白色的遗传符合分离定律;②子粒的非糯与糯的遗传符合分离定律;③以上两对性状的遗传符合自由组合定律。要求:写出遗传图解,并加以说明。

答案

亲本 (纯合白非糯) aaBB×AAbb(纯合黄糯)

亲本或为: (纯合黄非糯) AABB×aabb(纯合白糯)

↓

F1 AaBb(杂合黄非糯)

↓

F2 (5分)

F2子粒中:

①若黄粒(A_)∶白粒(aa)=3∶1,则验证该性状的遗传符合分离定律;(2分)

②若非糯粒(B_)∶糯粒(bb)=3∶1,则验证该性状的遗传符合分离定律;(2分)

③若黄非糯粒∶黄糯粒∶白非糯粒∶白糯粒=9∶3∶3∶1即A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,则验证这两对性状的遗传符合自由组合定律。(2分)

(本大题的其他合理答案也给分)

解析 本题考查遗传定律及其应用的基本知识。孟德尔的分离定律适合于一对相对性状的遗传研究,自由组合定律适合于两对或两对以上相对性状的遗传研究,试题要求只做一个杂交实验,故选择含两对相对性状的亲本(纯合白非糯与纯合黄糯或纯合黄非糯与纯合白糯)杂交得F1,F1再自交得F2,对F2的性状分离比进行分析,若其中某一对相对性状的分离比为3∶1,则该性状的遗传符合分离定律,若这两对相对性状的分离比为9∶3∶3∶1,则这两对相对性状符合基因的自由组合定律。答题时要掌握遗传图解的正确书写方法。包括标注亲本(P)和子一代(F1)的基因型、F2的基因型,标出杂交、自交符号,并在亲子代之间用箭头连接等。要应用所学知识准确预测实验结果并得出相应的结论。

29.(2011课标全国,32,8分)某植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制(如A、a;B、b;C、c…)。当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C_…)才开红花,否则开白花。现有甲、乙、丙、丁4个纯合白花品系,相互之间进行杂交,杂交组合、后代表现型及其比例如图:

甲×乙 乙×丙 乙×丁

F1白色 F1红色 F1红色

F2白色 F2红色81∶白色175 F2红色27∶白色37

甲×丙 甲×丁 丙×丁

F1白色 F1红色 F1白色

F2白色 F2红色81∶白色175 F2白色

根据杂交结果回答问题:

(1)这种植物花色的遗传符合哪些遗传定律

(2)本实验中,植物的花色受几对等位基因的控制,为什么

答案 (1)基因的自由组合定律和基因的分离定律(或基因的自由组合定律)。 (2)4对 ①本实验的乙×丙和甲×丁两个杂交组合中,F2代中红色个体占全部个体的比例为81/(81+175)=81/256=(3/4)4,根据n对等位基因自由组合且完全显性时F2代中显性个体的比例为(3/4)n,可判断这两个杂交组合中都涉及4对等位基因。②综合杂交组合的实验结果,可进一步判断乙×丙和甲×丁两个杂交组合中所涉及的4对等位基因相同。

解析 (1)单独考虑每对等位基因的遗传时应遵循基因的分离定律,综合分析4个纯合白花品系的六个杂交组合,这种植物花色的遗传应符合基因的自由组合定律。(2)在六个杂交组合中,乙×丙和甲×丁两个杂交组合中F1都开红花,F1自交后代F2中都是红花81∶白花175,其中红花个体占全部个体的比例为81/(81+175)=81/256=(3/4)4,该比例表明:这是位于4对同源染色体上的4对等位基因在完全显性条件下的遗传情况,且这两个杂交组合中涉及的4对等位基因相同。

30.(2011课标全国,34,10分)人类中非秃顶和秃顶受常染色体上的等位基因(B、b)控制,其中男性只有基因型为BB时才表现为非秃顶,而女性只有基因型为bb时才表现为秃顶。控制褐色眼(D)和蓝色眼(d)的基因也位于常染色体上,其表现型不受性别影响。这两对等位基因独立遗传。

回答问题:

(1)非秃顶男性与非秃顶女性结婚,子代所有可能的表现型为 。

(2)非秃顶男性与秃顶女性结婚,子代所有可能的表现型为 。

(3)一位其父亲为秃顶蓝色眼而本人为秃顶褐色眼的男性与一位非秃顶蓝色眼的女性结婚。这位男性的基因型为 或 ,这位女性的基因型为 或 。若两人生育一个女儿,其所有可能的表现型为

。

答案 (1)女儿全部为非秃顶,儿子为秃顶或非秃顶 (2)女儿全部为非秃顶,儿子全部为秃顶 (3)BbDd bbDd Bbdd BBdd 非秃顶褐色眼、非秃顶蓝色眼、秃顶褐色眼和秃顶蓝色眼

解析 由题干信息可知,男性秃顶基因型为Bb或bb,非秃顶为BB;女性秃顶基因型为bb,非秃顶为BB或Bb。控制眼色的基因和秃顶基因都位于常染色体上,这两对基因遵循自由组合定律。(1)非秃顶男性(BB)与非秃顶女性(BB或Bb)结婚,子代基因型为BB或Bb,女儿全部表现为非秃顶,儿子为秃顶(Bb)或非秃顶(BB)。(2)非秃顶男性(BB)和秃顶女性(bb)结婚,子代基因型为Bb,女儿全部为非秃顶,儿子全部为秃顶。(3)父亲为蓝色眼(dd)的褐色眼男性的基因型为Dd,该男性又是秃顶,其基因型为BbDd或bbDd。非秃顶蓝色眼女性的基因型为Bbdd或BBdd。若两人生育一个女儿,控制秃顶或非秃顶的基因型有BB、Bb和bb三种;控制眼色的基因型有Dd和dd,表现为褐色眼或蓝色眼;以上两对性状组合后,其表现型为非秃顶褐色眼、非秃顶蓝色眼、秃顶褐色眼和秃顶蓝色眼四种。

31.(2011山东理综,27,18分)荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该形状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示。为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验(如图)。

P 三角形果实 × 卵圆形果实

↓

F1 三角形果实

↓

F2 三角形果实 卵圆形果实

(301株) (20株)

(1)图中亲本基因型为 。根据F2表现型比例判断,荠菜果实形状的遗传遵循 。F1测交后代的表现型及比例为 。另选两种基因型的亲本杂交,F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,推断亲本基因型为 。

(2)图中F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍为三角形果实,这样的个体在F2三角形果实荠菜中的比例为 ;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是 。

(3)荠菜果实形状的相关基因a、b分别由基因A、B突变形成,基因A、B也可以突变成其他多种形式的等位基因,这体现了基因突变具有 的特点。自然选择可积累适应环境的突变,使种群的基因频率发生 ,导致生物进化。

(4)现有3包基因型分别为AABB、AaBB和aaBB的荠菜种子,由于标签丢失而无法区分。根据以上遗传规律,请设计实验方案确定每包种子的基因型。有已知性状(三角形果实和卵圆形果实)的荠菜种子可供选用。

实验步骤:

① ;

② ;

③ 。

结果预测:

Ⅰ.如果 ,则包内种子基因型为AABB;

Ⅱ.如果 ,则包内种子基因型为AaBB;

Ⅲ.如果 ,则包内种子基因型为aaBB。

答案 (1)AABB和aabb 基因自由组合定律 三角形∶卵圆形=3∶1 AAbb和aaBB (2)7/15 AaBb、Aabb和aaBb (3)不定向性(或:多方向性) 定向改变

(4)答案一:①用3包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F1种子

②F1种子长成的植株自交,得F2种子

③F2种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例

Ⅰ F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为15∶1

Ⅱ F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为27∶5

Ⅲ F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为3∶1

答案二:①用3包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F1种子

②F1种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F2种子

③F2种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例

Ⅰ F2三角形与卵圆形果实植株的比例为3∶1

Ⅱ F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为5∶3

Ⅲ F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为1∶1

解析 (1)根据F2的分离比15∶1,结合经典实验中的表现型及其分离比(9∶3∶3∶1)可判断出性状遗传遵循自由组合规律,根据表现型及其比例可知,子代个体中只要含有一个显性基因就表现出三角形果实性状,只有完全不含有显性基因的个体才表现出卵圆形果实性状;根据F2代的表现型及其分离比可知F1的基因型为AaBb,故亲本基因型为AABB、aabb;F1测交后得到的子代基因型是AaBb、Aabb、aaBb、aabb,表现型分别为三角形果实、三角形果实、三角形果实、卵圆形果实,比例为三角形果实∶卵圆形果实=3∶1;要保证F1的基因型是AaBb,亲本的基因型可以是AAbb和aaBB。(2)不管自交多少代,子代的表现型始终是三角形果实,说明其基因型中不同时含有a、b或不含有a和b,故其基因型为AABB、AABb、AaBB、AAbb、aaBB。自交后发生了性状分离,说明基因型中同时含有a和b。(4)根据题干信息可知要通过杂交和自交,根据子代果实的形状和分离比判断出种子的基因型,三种种子得到的植株先与卵圆形果实个体杂交,得到的子代只有三角形果实一种表现型,对杂交得到的子代个体再进行自交处理,根据子代的分离比,可判断出其基因型;杂交和自交处理时,不同种子要单独种植。

同课章节目录