新人教一轮复习-10年真题分类训练:专题15 生物的进化(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 新人教一轮复习-10年真题分类训练:专题15 生物的进化(Word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 109.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-30 22:39:51 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新人教一轮复习—10年真题分类训练

专题15 生物的进化

考点一 达尔文的生物进化论

1.(2021湖北,5,2分)自青霉素被发现以来,抗生素对疾病治疗起了重要作用。目前抗生素的不合理使用已经引起人们的关注。下列关于抗生素使用的叙述,正确的是( )

A.作用机制不同的抗生素同时使用,可提高对疾病的治疗效果

B.青霉素能直接杀死细菌,从而达到治疗疾病的目的

C.畜牧业中为了防止牲畜生病可大量使用抗生素

D.定期服用抗生素可预防病菌引起的肠道疾病

答案 A 作用机制不同的抗生素可作用于细菌的不同结构,从而提高对疾病的治疗效果,A正确;青霉素通过抑制细菌细胞壁的合成抑制细菌的增殖,而非直接杀死细菌,B错误;抗生素可通过抑菌治疗疾病,无防病作用,且抗生素在使用过程中应适量,C错误;抗生素可破坏肠道菌群平衡,定期服用抗生素可能引起肠道疾病,D错误。

2.(2021山东,4,2分)我国考古学家利用现代人的DNA序列设计并合成了一种类似磁铁的“引子”,成功将极其微量的古人类DNA从提取自土壤沉积物的多种生物的DNA中识别并分离出来,用于研究人类起源及进化。下列说法正确的是( )

A.“引子”的彻底水解产物有两种

B.设计“引子”的DNA序列信息只能来自核DNA

C.设计“引子”前不需要知道古人类的DNA序列

D.土壤沉积物中的古人类双链DNA可直接与“引子”结合从而被识别

答案 C 根据题意,“引子”是利用现代人的DNA序列设计并合成的,其本质是DNA或RNA,DNA的彻底水解产物有磷酸基团、脱氧核糖、四种碱基,RNA的彻底水解产物有磷酸基因、核糖、四种碱基,A错误;人的细胞核、线粒体中均有DNA,故设计“引子”的DNA序列信息可以来自核DNA和线粒体DNA,B错误;设计“引子”前不需要知道古人类的DNA序列,“引子”是利用现代人的DNA序列设计的,C正确;双链DNA解旋成单链后才能与“引子”序列发生碱基互补配对,从而被识别,D错误。

3.(2018浙江4月选考,14,2分)下列关于自然选择的叙述,错误的是( )

A.自然选择是生物进化的重要动力

B.自然选择加速了种群生殖隔离的进程

C.自然选择获得的性状都可以通过遗传进行积累

D.自然选择作用于对个体存活和繁殖有影响的变异性状

答案 C 本题通过对自然选择相关内容的辨析作答,体现了对生命观念中进化与适应观的考查。自然选择是生物进化的重要动力和机制,A正确;自然选择可以定向改变种群的基因频率,当种群的基因频率改变使生物之间不能进行基因交流时,说明产生了生殖隔离,标志着新物种的产生,B正确;自然选择获得的性状有的可以遗传给子代,有的不能,如遗传漂变,C错误;自然选择直接作用于生物的表现型,对影响个体存活和繁殖的差异进行了选择,D正确。

4.(2012江苏单科,5,2分)下列关于生物进化的叙述,错误的是( )

A.生物的种间竞争是一种选择过程

B.化石是研究生物进化的重要依据

C.外来物种入侵能改变生物进化的速度和方向

D.突变的可遗传性阻碍生物进化

答案 D 本题主要考查了生物进化的相关知识。具有竞争关系的生物之间进行着相互选择,A正确;研究生物进化历程的主要证据是古生物学证据,是以化石为依据的,B正确;外来物种入侵会改变当地生物的生存机会,进而改变生物进化的速度和方向,C正确;突变可以为生物进化提供原材料,D不正确。

考点二 现代生物进化理论

1.(2021河北,6,2分)雄性缝蝇的求偶方式有:①向雌蝇提供食物;②用丝缕简单缠绕食物后送给雌蝇;③把食物裹成丝球送给雌蝇;④仅送一个空丝球给雌蝇。以上四种方式都能求偶成功。下列叙述错误的是( )

A.求偶时提供食物给雌蝇有利于其繁殖,是一种适应性行为

B.④是一种仪式化行为,对缝蝇繁殖失去进化意义

C.③是雌蝇对雄蝇长期选择的结果

D.④可能由③进化而来

答案 B 雄蝇通过提供食物进行求偶,成功的可能性增大,有利于种群的繁殖,是一种适应性行为,A正确;与简单的直接提供食物相比,将食物裹成丝球更容易被雌蝇接受,这是雌蝇对雄蝇长期选择的结果,C正确;求偶行为中,雄蝇对食物的处理方式发生了①→③的进化,经过长期自然选择最终进化出直接提供没有食物的空丝球也能获得成功的求偶行为,对缝蝇的繁殖与进化具有积极的意义,B错误,D正确。

2.(2021湖南,8,2分)金鱼系野生鲫鱼经长期人工选育而成,是中国古代劳动人民智慧的结晶。现有形态多样、品种繁多的金鱼品系。自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代。下列叙述错误的是( )

A.金鱼与野生鲫鱼属于同一物种

B.人工选择使鲫鱼发生变异,产生多种形态

C.鲫鱼进化成金鱼的过程中,有基因频率的改变

D.人类的喜好影响了金鱼的进化方向

答案 B 物种指的是能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物,自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代,二者属于同一物种,A正确;变异先于环境选择,变异可以是自然发生的,人类只是起到选择作用,B错误;生物进化的实质是种群基因频率的改变,C正确;人们根据自己的需要,把合乎要求的变异个体挑选出来,让它们保留后代,经过连续数代的选择,人类所需要的变异被保存下来,进而培育出新品种,因此人类的喜好影响了金鱼的进化方向,D正确。

3.(2021广东,10,2分)孔雀鱼雄鱼的鱼身具有艳丽的斑点,斑点数量多的雄鱼有更多机会繁殖后代,但也容易受到天敌的捕食。关于种群中雄鱼的平均斑点数量,下列推测错误的是( )

A.缺少天敌,斑点数量可能会增多

B.引入天敌,斑点数量可能会减少

C.天敌存在与否决定斑点数量相关基因的变异方向

D.自然环境中,斑点数量增减对雄鱼既有利也有弊

答案 C 雄鱼的斑点数量多,易受天敌的捕食,缺少天敌时,其斑点数量可能会增多,引入天敌后,其斑点数量可能会减少,A、B正确;在天敌存在之前,孔雀鱼雄鱼就存在斑点数量相关基因的不同变异,天敌的存在与否只是对其变异进行了选择,C错误;由题干信息分析可知,斑点数量增减对雄鱼既有利也有弊,D正确。

4.(2021广东,8,2分)兔的脂肪白色(F)对淡黄色(f)为显性,由常染色体上一对等位基因控制。某兔群由500只纯合白色脂肪兔和1 500只淡黄色脂肪兔组成,F、 f的基因频率分别是( )

A.15%、85% B.25%、75%

C.35%、65% D.45%、55%

答案 B 基因频率是指在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率。该兔群纯合白色脂肪兔的基因型为FF,数目为500;淡黄色脂肪兔的基因型为ff,数目为1 500。F的基因频率为×100%=25%,f的基因频率为1-25%=75%。故选B。

5.(2021浙江6月选考,9,2分)现代的生物都是由共同祖先进化而来的,物种的进化体现在种群基因频率的改变。下列能引起基因频率改变的因素是 ( )

A.自然选择 B.基因重组

C.随机交配 D.大的种群

答案 A 影响种群基因频率的因素有突变、自然选择、遗传漂变、基因迁移、非随机交配等。从理论上分析,基因重组和随机交配不会改变种群基因频率,选择作用能引起基因频率的改变;种群越大,基因频率改变的可能性越小。因此,从理论上说,题述因素中能引起基因频率改变的只有自然选择,A项符合题意。

6.(2021浙江1月选考,14,2分)选择是生物进化的重要动力。下列叙述正确的是( )

A.同一物种的个体差异不利于自然选择和人工选择

B.人工选择可以培育新品种,自然选择不能形成新物种

C.自然选择保存适应环境的变异,人工选择保留人类所需的变异

D.经自然选择,同一物种的不同种群的基因库发生相同的变化

答案 C 同一物种的个体差异有利于自然选择和人工选择,A错误;人工选择可以培育新品种,自然选择也能形成新物种,B错误;自然选择保存适应环境的变异,是适应进化的唯一因素,人工选择保留符合人类需求的变异,C正确;经自然选择,同一物种的不同种群的基因库可能会发生不同的变化,D错误。

7.(2021湖北,15,2分)某地区的小溪和池塘中生活着一种丽鱼, 该丽鱼种群包含两种类型的个体:一种具有磨盘状齿形,专食蜗牛和贝壳类软体动物;另一种具有乳突状齿形,专食昆虫和其他软体动物。两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代。针对上述现象,下列叙述错误的是( )

A.丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异

B.两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应

C.丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关

D.两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,形成了两个不同的物种

答案 D 丽鱼种群的一种类型具有磨盘状齿形,另一种类型具有乳突状齿形,两种齿形的丽鱼均能稳定遗传,说明丽鱼种群牙齿的差异是遗传物质改变引起的,属于可遗传的变异,A正确;具有磨盘状齿形的丽鱼专食蜗牛和贝壳类软体动物,具有乳突状齿形的丽鱼专食昆虫和其他软体动物,说明两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应,B正确;丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关,C正确;两种齿形的丽鱼能相互交配并产生可育后代,说明两种齿形的丽鱼仍属于同一个物种,D错误。

阅读下列材料,回答8~9题。

为提高转基因抗虫棉的抗虫持久性,可采取如下措施:

①基因策略:包括提高杀虫基因的表达量、向棉花中转入多种杀虫基因等。例如,早期种植的抗虫棉只转入了一种Bt毒蛋白基因,抗虫机制比较单一;现在经常将两种或两种以上Bt基因同时转入棉花。

②田间策略:主要是为棉铃虫提供庇护所。例如我国新疆棉区,在转基因棉田周围种植一定面积的非转基因棉花,为棉铃虫提供专门的庇护所;长江、黄河流域棉区多采用将转基因抗虫棉与高粱和玉米等其他棉铃虫寄主作物混作的方式,为棉铃虫提供天然的庇护所。

③国家宏观调控政策:如实施分区种植管理等。

8.(2021天津,11,4分)关于上述基因策略,下列叙述错误的是( )

A.提高Bt基因的表达量,可降低抗虫棉种植区的棉铃虫种群密度

B.转入棉花植株的两种Bt基因的遗传不一定遵循基因的自由组合定律

C.若两种Bt基因插入同一个T-DNA并转入棉花植株,则两种基因互为等位基因

D.转入多种Bt基因能提高抗虫持久性,是因为棉铃虫基因突变频率低且不定向

答案 C 提高Bt基因的表达量,可以提高转基因抗虫棉的抗虫持久性,降低抗虫棉种植区棉铃虫的种群密度,A正确;若要两对及以上的等位基因在减数分裂的过程中遵循基因的自由组合定律,需满足这几对等位基因分别位于不同对的同源染色体上等条件,转入棉花植株的两种Bt基因不一定符合该条件,所以转入棉花植物的两种Bt基因的遗传不一定遵循基因的自由组合定律,B正确;T-DNA 位于农杆菌中的Ti质粒上,将两种Bt基因插入同一个T-DNA并转入棉花植株,转入的是同一条染色体,则两种基因不是等位基因,C错误;棉铃虫基因突变频率低而且不定向,将两种或两种以上Bt基因同时转入棉花,可以提高转基因抗虫棉的抗虫持久性,D正确。

9.(2021天津,12,4分)关于上述田间策略,下列叙述错误的是( )

A.转基因棉田周围种植非抗虫棉,可降低棉铃虫抗性基因的突变率

B.混作提高抗虫棉的抗虫持久性,体现了物种多样性的重要价值

C.为棉铃虫提供庇护所,可使敏感棉铃虫在种群中维持一定比例

D.为棉铃虫提供庇护所,可使棉铃虫种群抗性基因频率增速放缓

答案 A 基因突变可以是自发的,也可以是诱发的,转基因棉田周围种植非抗虫棉,不一定会影响棉铃虫抗性基因的突变率,A错误;生物多样性的意义主要体现在生物多样性的价值,转基因抗虫棉、高粱、玉米等混作可以提高抗虫棉的抗虫持久性,体现了物种多样性的重要价值,B正确;为棉铃虫提供庇护所,可使敏感棉铃虫在种群中维持一定比例,可使棉铃虫种群抗性基因频率增速放缓,C、D正确。

10.(2018江苏单科,4,2分)下列关于生物进化的叙述,正确的是( )

A.群体中近亲繁殖可提高纯合体的比例

B.有害突变不能成为生物进化的原材料

C.某种生物产生新基因并稳定遗传后,则形成了新物种

D.若没有其他因素影响,一个随机交配小群体的基因频率在各代保持不变

答案 A 该题涉及现代生物进化理论与物种概念、遗传学等内容,体现了生命观念素养中进化与适应观要素。群体中近亲个体携带相同基因的概率较高,故子代纯合体的比例较高,A正确;各种类型的突变均可成为生物进化的原材料,B错误;生物通过基因突变产生新基因并稳定遗传后,与原物种间未形成生殖隔离,没有形成新物种,C错误;小群体极易因遗传漂变等而导致种群基因频率改变,D错误。

知识拓展 遗传漂变:在一个比较小的种群中,一起偶然的事件往往可以引起种群基因频率发生较大的变化。假定在一个只有10个个体的种群里,只有一个个体携带一个基因a,由于某种偶然的原因,携带基因a的个体死亡,或者没有获得交配的机会,基因a将在下一世代的种群中消失,它的基因频率就变为零。在一个大的种群中不会使基因a的频率发生如此大的变化。

11.(2017江苏单科,7,2分)下列关于生物进化的叙述,错误的是( )

A.某物种仅存一个种群,该种群中每个个体均含有这个物种的全部基因

B.虽然亚洲与澳洲之间存在地理隔离,但两洲人之间并没有生殖隔离

C.无论是自然选择还是人工选择作用,都能使种群基因频率发生定向改变

D.古老地层中都是简单生物的化石,而新近地层中含有复杂生物的化石

答案 A 该题涉及现代生物进化理论的基本内容,考查了生命观念中的进化与适应观。种群中的一个个体一般不会含有这个物种的全部基因,A错误;亚洲人和澳洲人属于同一个物种,二者不存在生殖隔离,B正确;在自然选择或人工选择的作用下,具有有利变异或人工选择的变异的个体留下后代的机会多,种群中相应基因频率也会不断提高,C正确;一般来说,越古老的地层中形成化石的生物结构越简单、越低等,越新近地层中形成化石的生物结构越复杂、越高等,D正确。

12.(2014江苏单科,8,2分)某医院对新生儿感染的细菌进行了耐药性实验,结果显示70%的致病菌具有耐药性。下列有关叙述正确的是( )

A.孕妇食用了残留抗生素的食品,导致其体内大多数细菌突变

B.即使孕妇和新生儿未接触过抗生素,感染的细菌也有可能是耐药菌

C.新生儿体内缺少免疫球蛋白,增加了致病菌的耐药性

D.新生儿出生时没有及时接种疫苗,导致耐药菌形成

答案 B 细菌可通过突变产生耐药性,抗生素通常只起选择作用而不起诱变作用,A错误,B正确;体内是否有免疫球蛋白或是否对新生儿接种疫苗只影响个体的特异性免疫能力,与细菌耐药性无关,C、D错误。

易错警示 抗生素所起的是“筛选”作用。抗生素滥用(抗生素种类和剂量的滥用)使耐药菌存活下来,其后在反复的“筛选”作用下,细菌的抗药性不断增加。

13.(2012海南单科,23,2分)关于现代生物进化理论的叙述,错误的是( )

A.基因的自发突变率虽然很低,但对进化非常重要

B.不同基因型的个体对环境的适应性可相同,也可不同

C.环境发生变化时,种群的基因频率可能改变,也可能不变

D.同一群落中的种群相互影响,因此进化的基本单位是群落

答案 D 本题考查现代生物进化理论的知识。基因的自发突变率虽然很低,但在整个生物界是非常普遍的,它是生物变异的根本来源,为生物进化提供了原材料,对生物进化极其重要,A正确;不同基因型的个体对环境的适应性可以相同,也可以不同,因而形成了生物物种的多样性,B正确;当外界环境发生变化时,由于选择作用,与该环境有关的性状的基因频率可能改变,而与该环境无关的性状的基因频率可能不改变,C正确;种群是生物进化的基本单位,D错误。

14.(2011江苏单科,6,2分)根据现代生物进化理论,下列说法正确的是( )

A.自然选择决定了生物变异和进化的方向

B.生物进化的实质是种群基因型频率的改变

C.种群内基因频率的改变在世代间具有连续性

D.种群内基因频率改变的偶然性随种群数量下降而减小

答案 C 自然选择决定生物进化的方向,不决定变异的方向,A错误。生物进化的实质是种群基因频率的改变,B错误。种群内基因频率改变的偶然性随种群数量下降而增加,D错误。

15.(2019海南单科,19,2分)人苯丙酮尿症由常染色体上的隐性基因m控制,在人群中的发病率极低。理论上,下列推测正确的是( )

A.人群中M和m的基因频率均为1/2

B.人群中男性和女性患苯丙酮尿症的概率相等

C.苯丙酮尿症患者母亲的基因型为Mm和mm的概率相等

D.苯丙酮尿症患者与正常人婚配所生儿子患苯丙酮尿症的概率为1/2

答案 B 本题借助苯丙酮尿症考查遗传病的遗传方式以及基因频率、基因型频率的计算,属于对基础内容的引申,考查演绎推理及相关计算。欲计算基因频率,基因型频率必须已知,题干中没有指明人群中各基因型所占的比例,相应基因频率无法计算,A错误;苯丙酮尿症为常染色体隐性遗传病,男女患病概率均等,B正确;患者的基因型为mm,其m基因一个来自父亲,一个来自母亲,其母亲的基因型可能是Mm或mm,由于基因频率未知,因此其母亲的基因型频率无法计算,同理正常人群中相应的MM和Mm的基因型频率未知,D选项无法计算,C、D错误。

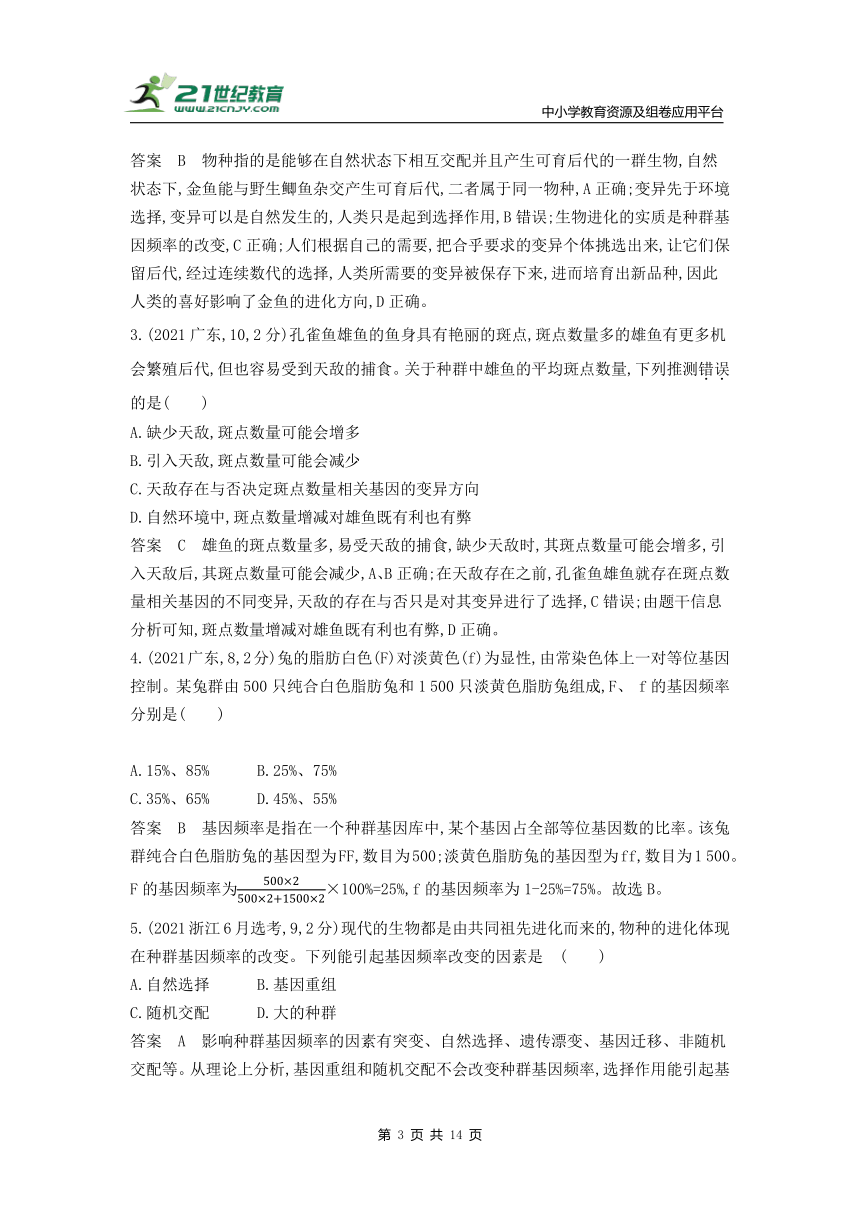

16.(2019天津理综,6,6分)囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。调查不同区域囊鼠深色表现型频率,检测并计算基因频率,结果如图。

下列叙述错误的是( )

A.深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响

B.与浅色岩P区相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率低

C.浅色岩Q区的深色囊鼠的基因型为DD、Dd

D.与浅色岩Q区相比,浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体频率高

答案 B 本题借助基因频率的计算,考查考生通过分析与综合的方法对某些生物学问题进行解释、推理和判断的能力;试题中对基因频率与分离定律的考查,体现了科学思维素养中的演绎与推理要素。图中深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状是自然选择的结果,A正确;d的基因频率=×Dd的基因型频率+dd的基因型频率,因此,Dd的基因型频率=2×(d的基因频率-dd的基因型频率),深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率为[0.3-(1-0.95)]×2=0.50,浅色岩P区囊鼠的杂合体频率为[0.9-(1-0.18)]×2=0.16,B错误;囊鼠的深色(D)对浅色(d)为显性,浅色岩Q区囊鼠种群中D、d基因同时存在,故深色囊鼠的基因型为DD、Dd,C正确;浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体基因型频率为1-0.18=0.82,浅色岩Q区囊鼠的隐性纯合体基因型频率为1-0.50=0.50,D正确。

17.(2017海南单科,20,2分)遗传学上的平衡种群是指在理想状态下,基因频率和基因型频率都不再改变的大种群。某哺乳动物的平衡种群中,栗色毛和黑色毛由常染色体上的1对等位基因控制。下列叙述正确的是( )

A.多对黑色个体交配,每对的子代均为黑色,则说明黑色为显性

B.观察该种群,若新生的栗色个体多于黑色个体,则说明栗色为显性

C.若该种群栗色与黑色个体的数目相等,则说明显隐性基因频率不等

D.选择1对栗色个体交配,若子代全部表现为栗色,则说明栗色为隐性

答案 C 多对黑色个体交配,每对的子代均为黑色,无法区分显、隐性,A错误;若隐性基因的基因频率较高,则新生的隐性个体可多于显性个体,B错误;若种群显性个体和隐性个体数目相等,则隐性基因频率大于显性基因频率,C正确;1对栗色个体交配,若子代全部表现为栗色,无法区分显、隐性,D错误。

知识拓展 性状显、隐性的判断方法

(1)不同性状亲本杂交→后代只出现一种性状→具有这一性状的亲本为显性纯合子。

(2)相同性状亲本杂交→后代出现不同性状→新出现的性状为隐性性状。

18.(2015安徽理综,5,6分)现有两个非常大的某昆虫种群,个体间随机交配,没有迁入和迁出,无突变,自然选择对A和a基因控制的性状没有作用。种群1的A基因频率为80%,a基因频率为20%;种群2的A基因频率为60%,a基因频率为40%。假设这两个种群大小相等,地理隔离不再存在,两个种群完全合并为一个可随机交配的种群,则下一代中Aa的基因型频率是 ( )

A.75% B.50% C.42% D.21%

答案 C 两种群均处于遗传平衡状态,且种群大小相等,故两种群完全合并后A、a的基因频率分别为两种群A、a基因频率的平均值,即A基因频率=(80%+60%)÷2=70%,a基因频率=(20%+40%)÷2=30%。该种群随机交配后,子一代中Aa的基因型频率为2×70%×30%=42%,故选C。

解题关键 利用取平均值法计算合并后种群的基因频率是快速解题的关键;计算随机交配子代中杂合子基因型频率是该题的易错点。

19.(2014海南单科,23,2分)某动物种群中,AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%和25%。若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配,理论上,下一代中AA∶Aa∶aa基因型个体的数量比为( )

A.3∶3∶1 B.4∶4∶1

C.1∶2∶0 D.1∶2∶1

答案 B 该种群中具有繁殖能力的AA和Aa分别占1/3、2/3,故A、a基因频率分别为2/3、1/3,随机交配产生的子代中AA、Aa和aa分别占2/3×2/3=4/9、2/3×1/3×2=4/9、1/3×1/3=1/9,B正确。

20.(2013海南单科,15,2分)果蝇长翅(V)和残翅(v)由一对常染色体上的等位基因控制。假定某果蝇种群有20 000只果蝇,其中残翅果蝇个体数量长期维持在4%。若再向该种群中引入20 000只纯合长翅果蝇,在不考虑其他因素影响的前提下,关于纯合长翅果蝇引入后种群的叙述,错误的是( )

A.v基因频率降低了50%

B.V基因频率增加了50%

C.杂合果蝇比例降低了50%

D.残翅果蝇比例降低了50%

答案 B 因该果蝇种群长期保持vv的基因型频率为4%,由此算出v的基因频率为0.2 ,V的基因频率为0.8,进而计算出引入纯合长翅果蝇前,vv基因型的果蝇有0.04×20 000=800只,Vv基因型的果蝇有2×0.2×0.8×20 000=64 00只,VV基因型的果蝇有0.8×0.8×20 000=12 800只。引入纯合长翅果蝇后,v基因频率为(800×2+6 400)/(40 000 ×2)=0.1,V的基因频率为1-0.1=0.9,A正确、B错误;因Vv、vv基因型的果蝇的数目不变,而该种群个体总数增加一倍,所以Vv、vv的基因型频率降低50%,C、D正确。

21.(2013山东理综,6,4分)用基因型为Aa的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代Aa基因型频率绘制曲线如图。下列分析错误的是( )

A.曲线Ⅱ的F3中Aa基因型频率为0.4

B.曲线Ⅲ的F2中Aa基因型频率为0.4

C.曲线Ⅳ的Fn中纯合体的比例比上一代增加(1/2)n+1

D.曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间A和a的基因频率始终相等

答案 C 本题结合基因的分离定律考查基因频率和基因型频率的计算方法。依题意可首先分析出前三代中Aa的基因型频率(如下表),据此可判断曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应表中的②、④、③、① 4种情况。

①连续 自交 ②随机 交配 ③连续自交并逐 代淘汰隐性个体 ④随机交配并逐代 淘汰隐性个体

P 1 1 1 1

F1 1/2 1/2 2/3 2/3

F2 1/4 1/2 2/5 1/2

由图可知,曲线Ⅱ的F3中Aa的基因型频率与曲线Ⅲ的F2中Aa的基因型频率相同,均为0.4,A、B正确;曲线Ⅳ的Fn中纯合体的比例和上一代中纯合子的比例分别为1-1/2n和1-1/2n-1,两者相差1/2n,C错误;曲线Ⅰ和Ⅳ分别代表随机交配和连续自交两种情况,此过程中没有发生淘汰和选择,所以各子代间A和a的基因频率始终相等,D正确。

22.(2021湖北,24,15分)疟疾是一种由疟原虫引起的疾病。 疟原虫为单细胞生物,可在按蚊和人两类宿主中繁殖。我国科学家发现了治疗疟疾的青蒿素。随着青蒿素类药物广泛应用,逐渐出现了对青蒿素具有抗药性的疟原虫。

为了研究疟原虫对青蒿素的抗药性机制,将一种青蒿素敏感(S型)的疟原虫品种分成两组: 一组逐渐增加青蒿素的浓度, 连续培养若干代,获得具有抗药性(R型)的甲群体,另一组为乙群体(对照组)。对甲和乙两群体进行基因组测序,发现在甲群体中发生的9个碱基突变在乙群体中均未发生,这些突变发生在9个基因的编码序列上,其中7个基因编码的氨基酸序列发生了改变。

为确定7个突变基因与青蒿素抗药性的关联性,现从不同病人身上获取若干疟原虫样本,检测疟原虫对青蒿素的抗药性(与存活率正相关)并测序,以S型疟原虫为对照,与对照的基因序列相同的设为野生型“+”,不同的设为突变型“-”。部分样本的结果如下表。

疟原 虫 存活 率(%) 基因 1 基因 2 基因 3 基因 4 基因 5 基因 6 基因 7

对照 0.04 + + + + + + +

1 0.2 + + + + + + -

2 3.8 + + + - + + -

3 5.8 + + + - - + -

4 23.1 + + + + - - -

5 27.2 + + + + - - -

6 27.3 + + + - + - -

7 28.9 + + + - - - -

8 31.3 + + + + - - -

9 58.0 + + + - + - -

回答下列问题:

(1)连续培养后疟原虫获得抗药性的原因是

,碱基突变但氨基酸序列不发生改变的原因是 。

(2)7个基因中与抗药性关联度最高的是 ,判断的依据是 。

(3)若青蒿素抗药性关联度最高的基因突变是导致疟原虫抗青蒿素的直接原因,利用现代分子生物学手段,将该突变基因恢复为野生型,而不改变基因组中其他碱基序列。经这种基因改造后的疟原虫对青蒿素的抗药性表现为 。

(4)根据生物学知识提出一条防控疟疾的合理化建议: 。

答案 (1)青蒿素对疟原虫不同变异类型进行选择,被保留的抗药性个体通过繁殖,抗性变异逐代积累并加强 密码子具有简并性 (2)基因7 抗药性突变的个体的基因7均发生了突变 (3)敏感型 (4)做好个体防护,减少按蚊叮咬

解析 (1)环境对不同变异类型进行选择,被保留的个体通过繁殖使有利变异定向积累,导致生物不断进化出新类型。因一种氨基酸可能由多种密码子控制,即密码子具有简并性,故碱基突变可能不影响蛋白质中氨基酸的序列。(2)对比题干表格知,与对照组的7个基因相比,9种突变体均有基因7突变,说明基因7与抗药性关联度最高。(3)基因7突变是导致疟原虫抗青蒿素的直接原因,利用现代生物学手段对基因7做题述处理,则基因改造后的疟原虫对青蒿素的抗药性表现为敏感型。(4)疟原虫可在按蚊和人两类宿主中繁殖,故消灭按蚊或做好防护,减少按蚊叮咬可防控疟疾的发生。

23.(2011广东理综,27,16分)登革热病毒感染蚊子后,可在蚊子唾液腺中大量繁殖。蚊子在叮咬人时将病毒传染给人,可引起病人发热、出血甚至休克。科学家拟用以下方法控制病毒的传播。

(1)将S基因转入蚊子体内,使蚊子的唾液腺细胞大量表达S蛋白,该蛋白可以抑制登革热病毒的复制。为了获得转基因蚊子,需要将携带S基因的载体导入蚊子的 细胞。如果转基因成功,在转基因蚊子体内可检测出 、 和 。

(2)科学家获得一种显性突变蚊子(AABB)。A、B基因位于非同源染色体上,只有A基因或B基因的胚胎致死。若纯合的雄蚊(AABB)与野生型雌蚊(aabb)交配,F1群体中A基因频率是 ,F2群体中A基因频率是 。

(3)将S基因分别插入到A、B基因的紧邻位置(如图),将该纯合的转基因雄蚊释放到野生型群体中,群体中蚊子体内病毒的平均数目会逐代 ,原因是

。

答案 (1)受精卵 S基因 S基因的mRNA S蛋白

(2)50% 60%

(3)下降 群体中S基因频率逐代升高,而S基因表达的蛋白可以抑制蚊子体内病毒的增殖

解析 (1)动物基因工程中常用的受体细胞是受精卵,其发育成的个体的每个体细胞中均含有目的基因;目的基因在受体中正常地转录和翻译,才能控制相应的性状出现。(2)“只有A基因或B基因的胚胎致死”说明A_bb和aaB_的胚胎致死,故AABB雄蚊和aabb雌蚊相交,后代基因型全为AaBb,无致死现象,A的基因频率为50%;F2中A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb应为9∶3∶3∶1,由于A_bb和aaB_的胚胎致死,要淘汰掉3/16的A_bb、3/16的aaB_,因此对于A、a来说,会淘汰掉1/16的AA、1/8的Aa、3/16的aa,所以F2中AA∶Aa∶aa=3∶6∶1,故A的基因频率为60%。(3)S基因表达的产物S蛋白可以抑制登革热病毒的复制,纯合的转基因雄蚊能够将S基因稳定地传递给下一代,使群体中含有S基因的蚊子比例增大,蚊子唾液腺细胞中的S基因控制合成了S蛋白,抑制了登革热病毒的复制,使蚊子体内病毒平均数逐代减少。

考点三 共同进化和生物多样性

1.(2014北京理综,4,6分)为控制野兔种群数量,澳洲引入一种主要由蚊子传播的兔病毒。引入初期强毒性病毒比例最高,兔被强毒性病毒感染后很快死亡,致兔种群数量大幅下降。兔被中毒性病毒感染后可存活一段时间。几年后中毒性病毒比例最高,兔种群数量维持在低水平。由此无法推断出( )

A.病毒感染对兔种群的抗性具有选择作用

B.毒性过强不利于维持病毒与兔的寄生关系

C.中毒性病毒比例升高是因为兔抗病毒能力下降

D.蚊子在兔和病毒之间的协同(共同)进化过程中发挥了作用

答案 C 该生态系统中引入兔病毒,兔病毒对兔种群的抗性进行了选择,A正确;强毒性病毒使兔种群数量大幅下降,使病毒的寄主减少,不利于维持病毒与兔的寄生关系,B正确;病毒和兔之间相互选择、共同进化,中毒性病毒比例提高的同时,兔的抗病毒能力也升高,C错误;病毒的传播需依靠蚊子,所以蚊子在兔和病毒之间的共同进化过程中发挥了媒介作用,D正确。

2.(2013北京理综,4,6分)安第斯山区有数十种蝙蝠以花蜜为食。其中,长舌蝠的舌长为体长的1.5倍。只有这种蝙蝠能从长筒花狭长的花冠筒底部取食花蜜,且为该植物的唯一传粉者。由此无法推断出( )

长舌蝠从长筒花中取食花蜜

A.长舌有助于长舌蝠避开与其他蝙蝠的竞争

B.长筒花可以在没有长舌蝠的地方繁衍后代

C.长筒花狭长的花冠筒是自然选择的结果

D.长舌蝠和长筒花相互适应,共同(协同)进化

答案 B 由题意可知,只有长舌蝠能从长筒花中取食花蜜,因而可避开与其他蝙蝠的竞争,A项不符合题意;题中只给出长舌蝠是长筒花的唯一传粉者,而没有说明长筒花的其他传粉方式,如自花受粉等,故无法判断长筒花能否在没有长舌蝠的地方繁衍后代,B项符合题意;长筒花狭长的花冠筒和长舌蝠的长舌是长期自然选择、共同进化的结果,C、D项不符合题意。

3.(2012北京理综,3,6分)金合欢蚁生活在金合欢树上,以金合欢树的花蜜等为食,同时也保护金合欢树免受其他植食动物的伤害。如果去除金合欢蚁,则金合欢树的生长减缓且存活率降低。由此不能得出的推论是( )

A.金合欢蚁从金合欢树获得能量

B.金合欢蚁为自己驱逐竞争者

C.金合欢蚁为金合欢树驱逐竞争者

D.金合欢蚁和金合欢树共同(协同)进化

答案 C 本题主要考查生物群落中种间关系的相关知识。由题意知,金合欢蚁以金合欢树的花蜜等为食,说明金合欢蚁从金合欢树获得能量,A正确;金合欢蚁可通过驱逐其他植食动物为自己驱逐竞争者,B正确;植食动物与金合欢树不属于竞争关系,C错误;金合欢蚁与金合欢树之间存在的相互依存关系是两者共同进化的结果,D正确。

4.(2011海南单科,20,2分)某地区共同生活着具有捕食关系的甲、乙两种动物,两者的个体数长期保持稳定。下列叙述正确的是( )

A.乙物种的灭绝必然导致甲物种的灭绝,反之亦然

B.在长期进化中,甲、乙两物种必然互为选择因素

C.甲物种基因的突变必然导致乙物种基因的突变,反之亦然

D.甲、乙个体数的长期稳定说明两个种群的基因频率没有改变

答案 B 由于生态系统具有自动调节能力,所以当某一物种灭绝时,并不一定导致另一物种也灭绝;在捕食过程中两种生物之间必然存在着相互选择、共同进化;甲物种基因的突变与乙物种基因的突变无必然联系;甲、乙个体数的长期稳定不能说明两个种群的基因频率没有改变,由于环境条件也不可能一成不变,所以基因频率总是在发生动态变化。

新人教一轮复习—10年真题分类训练

专题15 生物的进化

考点一 达尔文的生物进化论

1.(2021湖北,5,2分)自青霉素被发现以来,抗生素对疾病治疗起了重要作用。目前抗生素的不合理使用已经引起人们的关注。下列关于抗生素使用的叙述,正确的是( )

A.作用机制不同的抗生素同时使用,可提高对疾病的治疗效果

B.青霉素能直接杀死细菌,从而达到治疗疾病的目的

C.畜牧业中为了防止牲畜生病可大量使用抗生素

D.定期服用抗生素可预防病菌引起的肠道疾病

答案 A 作用机制不同的抗生素可作用于细菌的不同结构,从而提高对疾病的治疗效果,A正确;青霉素通过抑制细菌细胞壁的合成抑制细菌的增殖,而非直接杀死细菌,B错误;抗生素可通过抑菌治疗疾病,无防病作用,且抗生素在使用过程中应适量,C错误;抗生素可破坏肠道菌群平衡,定期服用抗生素可能引起肠道疾病,D错误。

2.(2021山东,4,2分)我国考古学家利用现代人的DNA序列设计并合成了一种类似磁铁的“引子”,成功将极其微量的古人类DNA从提取自土壤沉积物的多种生物的DNA中识别并分离出来,用于研究人类起源及进化。下列说法正确的是( )

A.“引子”的彻底水解产物有两种

B.设计“引子”的DNA序列信息只能来自核DNA

C.设计“引子”前不需要知道古人类的DNA序列

D.土壤沉积物中的古人类双链DNA可直接与“引子”结合从而被识别

答案 C 根据题意,“引子”是利用现代人的DNA序列设计并合成的,其本质是DNA或RNA,DNA的彻底水解产物有磷酸基团、脱氧核糖、四种碱基,RNA的彻底水解产物有磷酸基因、核糖、四种碱基,A错误;人的细胞核、线粒体中均有DNA,故设计“引子”的DNA序列信息可以来自核DNA和线粒体DNA,B错误;设计“引子”前不需要知道古人类的DNA序列,“引子”是利用现代人的DNA序列设计的,C正确;双链DNA解旋成单链后才能与“引子”序列发生碱基互补配对,从而被识别,D错误。

3.(2018浙江4月选考,14,2分)下列关于自然选择的叙述,错误的是( )

A.自然选择是生物进化的重要动力

B.自然选择加速了种群生殖隔离的进程

C.自然选择获得的性状都可以通过遗传进行积累

D.自然选择作用于对个体存活和繁殖有影响的变异性状

答案 C 本题通过对自然选择相关内容的辨析作答,体现了对生命观念中进化与适应观的考查。自然选择是生物进化的重要动力和机制,A正确;自然选择可以定向改变种群的基因频率,当种群的基因频率改变使生物之间不能进行基因交流时,说明产生了生殖隔离,标志着新物种的产生,B正确;自然选择获得的性状有的可以遗传给子代,有的不能,如遗传漂变,C错误;自然选择直接作用于生物的表现型,对影响个体存活和繁殖的差异进行了选择,D正确。

4.(2012江苏单科,5,2分)下列关于生物进化的叙述,错误的是( )

A.生物的种间竞争是一种选择过程

B.化石是研究生物进化的重要依据

C.外来物种入侵能改变生物进化的速度和方向

D.突变的可遗传性阻碍生物进化

答案 D 本题主要考查了生物进化的相关知识。具有竞争关系的生物之间进行着相互选择,A正确;研究生物进化历程的主要证据是古生物学证据,是以化石为依据的,B正确;外来物种入侵会改变当地生物的生存机会,进而改变生物进化的速度和方向,C正确;突变可以为生物进化提供原材料,D不正确。

考点二 现代生物进化理论

1.(2021河北,6,2分)雄性缝蝇的求偶方式有:①向雌蝇提供食物;②用丝缕简单缠绕食物后送给雌蝇;③把食物裹成丝球送给雌蝇;④仅送一个空丝球给雌蝇。以上四种方式都能求偶成功。下列叙述错误的是( )

A.求偶时提供食物给雌蝇有利于其繁殖,是一种适应性行为

B.④是一种仪式化行为,对缝蝇繁殖失去进化意义

C.③是雌蝇对雄蝇长期选择的结果

D.④可能由③进化而来

答案 B 雄蝇通过提供食物进行求偶,成功的可能性增大,有利于种群的繁殖,是一种适应性行为,A正确;与简单的直接提供食物相比,将食物裹成丝球更容易被雌蝇接受,这是雌蝇对雄蝇长期选择的结果,C正确;求偶行为中,雄蝇对食物的处理方式发生了①→③的进化,经过长期自然选择最终进化出直接提供没有食物的空丝球也能获得成功的求偶行为,对缝蝇的繁殖与进化具有积极的意义,B错误,D正确。

2.(2021湖南,8,2分)金鱼系野生鲫鱼经长期人工选育而成,是中国古代劳动人民智慧的结晶。现有形态多样、品种繁多的金鱼品系。自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代。下列叙述错误的是( )

A.金鱼与野生鲫鱼属于同一物种

B.人工选择使鲫鱼发生变异,产生多种形态

C.鲫鱼进化成金鱼的过程中,有基因频率的改变

D.人类的喜好影响了金鱼的进化方向

答案 B 物种指的是能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物,自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代,二者属于同一物种,A正确;变异先于环境选择,变异可以是自然发生的,人类只是起到选择作用,B错误;生物进化的实质是种群基因频率的改变,C正确;人们根据自己的需要,把合乎要求的变异个体挑选出来,让它们保留后代,经过连续数代的选择,人类所需要的变异被保存下来,进而培育出新品种,因此人类的喜好影响了金鱼的进化方向,D正确。

3.(2021广东,10,2分)孔雀鱼雄鱼的鱼身具有艳丽的斑点,斑点数量多的雄鱼有更多机会繁殖后代,但也容易受到天敌的捕食。关于种群中雄鱼的平均斑点数量,下列推测错误的是( )

A.缺少天敌,斑点数量可能会增多

B.引入天敌,斑点数量可能会减少

C.天敌存在与否决定斑点数量相关基因的变异方向

D.自然环境中,斑点数量增减对雄鱼既有利也有弊

答案 C 雄鱼的斑点数量多,易受天敌的捕食,缺少天敌时,其斑点数量可能会增多,引入天敌后,其斑点数量可能会减少,A、B正确;在天敌存在之前,孔雀鱼雄鱼就存在斑点数量相关基因的不同变异,天敌的存在与否只是对其变异进行了选择,C错误;由题干信息分析可知,斑点数量增减对雄鱼既有利也有弊,D正确。

4.(2021广东,8,2分)兔的脂肪白色(F)对淡黄色(f)为显性,由常染色体上一对等位基因控制。某兔群由500只纯合白色脂肪兔和1 500只淡黄色脂肪兔组成,F、 f的基因频率分别是( )

A.15%、85% B.25%、75%

C.35%、65% D.45%、55%

答案 B 基因频率是指在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率。该兔群纯合白色脂肪兔的基因型为FF,数目为500;淡黄色脂肪兔的基因型为ff,数目为1 500。F的基因频率为×100%=25%,f的基因频率为1-25%=75%。故选B。

5.(2021浙江6月选考,9,2分)现代的生物都是由共同祖先进化而来的,物种的进化体现在种群基因频率的改变。下列能引起基因频率改变的因素是 ( )

A.自然选择 B.基因重组

C.随机交配 D.大的种群

答案 A 影响种群基因频率的因素有突变、自然选择、遗传漂变、基因迁移、非随机交配等。从理论上分析,基因重组和随机交配不会改变种群基因频率,选择作用能引起基因频率的改变;种群越大,基因频率改变的可能性越小。因此,从理论上说,题述因素中能引起基因频率改变的只有自然选择,A项符合题意。

6.(2021浙江1月选考,14,2分)选择是生物进化的重要动力。下列叙述正确的是( )

A.同一物种的个体差异不利于自然选择和人工选择

B.人工选择可以培育新品种,自然选择不能形成新物种

C.自然选择保存适应环境的变异,人工选择保留人类所需的变异

D.经自然选择,同一物种的不同种群的基因库发生相同的变化

答案 C 同一物种的个体差异有利于自然选择和人工选择,A错误;人工选择可以培育新品种,自然选择也能形成新物种,B错误;自然选择保存适应环境的变异,是适应进化的唯一因素,人工选择保留符合人类需求的变异,C正确;经自然选择,同一物种的不同种群的基因库可能会发生不同的变化,D错误。

7.(2021湖北,15,2分)某地区的小溪和池塘中生活着一种丽鱼, 该丽鱼种群包含两种类型的个体:一种具有磨盘状齿形,专食蜗牛和贝壳类软体动物;另一种具有乳突状齿形,专食昆虫和其他软体动物。两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代。针对上述现象,下列叙述错误的是( )

A.丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异

B.两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应

C.丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关

D.两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,形成了两个不同的物种

答案 D 丽鱼种群的一种类型具有磨盘状齿形,另一种类型具有乳突状齿形,两种齿形的丽鱼均能稳定遗传,说明丽鱼种群牙齿的差异是遗传物质改变引起的,属于可遗传的变异,A正确;具有磨盘状齿形的丽鱼专食蜗牛和贝壳类软体动物,具有乳突状齿形的丽鱼专食昆虫和其他软体动物,说明两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应,B正确;丽鱼种群产生的性状分化可能与基因突变和重组有关,C正确;两种齿形的丽鱼能相互交配并产生可育后代,说明两种齿形的丽鱼仍属于同一个物种,D错误。

阅读下列材料,回答8~9题。

为提高转基因抗虫棉的抗虫持久性,可采取如下措施:

①基因策略:包括提高杀虫基因的表达量、向棉花中转入多种杀虫基因等。例如,早期种植的抗虫棉只转入了一种Bt毒蛋白基因,抗虫机制比较单一;现在经常将两种或两种以上Bt基因同时转入棉花。

②田间策略:主要是为棉铃虫提供庇护所。例如我国新疆棉区,在转基因棉田周围种植一定面积的非转基因棉花,为棉铃虫提供专门的庇护所;长江、黄河流域棉区多采用将转基因抗虫棉与高粱和玉米等其他棉铃虫寄主作物混作的方式,为棉铃虫提供天然的庇护所。

③国家宏观调控政策:如实施分区种植管理等。

8.(2021天津,11,4分)关于上述基因策略,下列叙述错误的是( )

A.提高Bt基因的表达量,可降低抗虫棉种植区的棉铃虫种群密度

B.转入棉花植株的两种Bt基因的遗传不一定遵循基因的自由组合定律

C.若两种Bt基因插入同一个T-DNA并转入棉花植株,则两种基因互为等位基因

D.转入多种Bt基因能提高抗虫持久性,是因为棉铃虫基因突变频率低且不定向

答案 C 提高Bt基因的表达量,可以提高转基因抗虫棉的抗虫持久性,降低抗虫棉种植区棉铃虫的种群密度,A正确;若要两对及以上的等位基因在减数分裂的过程中遵循基因的自由组合定律,需满足这几对等位基因分别位于不同对的同源染色体上等条件,转入棉花植株的两种Bt基因不一定符合该条件,所以转入棉花植物的两种Bt基因的遗传不一定遵循基因的自由组合定律,B正确;T-DNA 位于农杆菌中的Ti质粒上,将两种Bt基因插入同一个T-DNA并转入棉花植株,转入的是同一条染色体,则两种基因不是等位基因,C错误;棉铃虫基因突变频率低而且不定向,将两种或两种以上Bt基因同时转入棉花,可以提高转基因抗虫棉的抗虫持久性,D正确。

9.(2021天津,12,4分)关于上述田间策略,下列叙述错误的是( )

A.转基因棉田周围种植非抗虫棉,可降低棉铃虫抗性基因的突变率

B.混作提高抗虫棉的抗虫持久性,体现了物种多样性的重要价值

C.为棉铃虫提供庇护所,可使敏感棉铃虫在种群中维持一定比例

D.为棉铃虫提供庇护所,可使棉铃虫种群抗性基因频率增速放缓

答案 A 基因突变可以是自发的,也可以是诱发的,转基因棉田周围种植非抗虫棉,不一定会影响棉铃虫抗性基因的突变率,A错误;生物多样性的意义主要体现在生物多样性的价值,转基因抗虫棉、高粱、玉米等混作可以提高抗虫棉的抗虫持久性,体现了物种多样性的重要价值,B正确;为棉铃虫提供庇护所,可使敏感棉铃虫在种群中维持一定比例,可使棉铃虫种群抗性基因频率增速放缓,C、D正确。

10.(2018江苏单科,4,2分)下列关于生物进化的叙述,正确的是( )

A.群体中近亲繁殖可提高纯合体的比例

B.有害突变不能成为生物进化的原材料

C.某种生物产生新基因并稳定遗传后,则形成了新物种

D.若没有其他因素影响,一个随机交配小群体的基因频率在各代保持不变

答案 A 该题涉及现代生物进化理论与物种概念、遗传学等内容,体现了生命观念素养中进化与适应观要素。群体中近亲个体携带相同基因的概率较高,故子代纯合体的比例较高,A正确;各种类型的突变均可成为生物进化的原材料,B错误;生物通过基因突变产生新基因并稳定遗传后,与原物种间未形成生殖隔离,没有形成新物种,C错误;小群体极易因遗传漂变等而导致种群基因频率改变,D错误。

知识拓展 遗传漂变:在一个比较小的种群中,一起偶然的事件往往可以引起种群基因频率发生较大的变化。假定在一个只有10个个体的种群里,只有一个个体携带一个基因a,由于某种偶然的原因,携带基因a的个体死亡,或者没有获得交配的机会,基因a将在下一世代的种群中消失,它的基因频率就变为零。在一个大的种群中不会使基因a的频率发生如此大的变化。

11.(2017江苏单科,7,2分)下列关于生物进化的叙述,错误的是( )

A.某物种仅存一个种群,该种群中每个个体均含有这个物种的全部基因

B.虽然亚洲与澳洲之间存在地理隔离,但两洲人之间并没有生殖隔离

C.无论是自然选择还是人工选择作用,都能使种群基因频率发生定向改变

D.古老地层中都是简单生物的化石,而新近地层中含有复杂生物的化石

答案 A 该题涉及现代生物进化理论的基本内容,考查了生命观念中的进化与适应观。种群中的一个个体一般不会含有这个物种的全部基因,A错误;亚洲人和澳洲人属于同一个物种,二者不存在生殖隔离,B正确;在自然选择或人工选择的作用下,具有有利变异或人工选择的变异的个体留下后代的机会多,种群中相应基因频率也会不断提高,C正确;一般来说,越古老的地层中形成化石的生物结构越简单、越低等,越新近地层中形成化石的生物结构越复杂、越高等,D正确。

12.(2014江苏单科,8,2分)某医院对新生儿感染的细菌进行了耐药性实验,结果显示70%的致病菌具有耐药性。下列有关叙述正确的是( )

A.孕妇食用了残留抗生素的食品,导致其体内大多数细菌突变

B.即使孕妇和新生儿未接触过抗生素,感染的细菌也有可能是耐药菌

C.新生儿体内缺少免疫球蛋白,增加了致病菌的耐药性

D.新生儿出生时没有及时接种疫苗,导致耐药菌形成

答案 B 细菌可通过突变产生耐药性,抗生素通常只起选择作用而不起诱变作用,A错误,B正确;体内是否有免疫球蛋白或是否对新生儿接种疫苗只影响个体的特异性免疫能力,与细菌耐药性无关,C、D错误。

易错警示 抗生素所起的是“筛选”作用。抗生素滥用(抗生素种类和剂量的滥用)使耐药菌存活下来,其后在反复的“筛选”作用下,细菌的抗药性不断增加。

13.(2012海南单科,23,2分)关于现代生物进化理论的叙述,错误的是( )

A.基因的自发突变率虽然很低,但对进化非常重要

B.不同基因型的个体对环境的适应性可相同,也可不同

C.环境发生变化时,种群的基因频率可能改变,也可能不变

D.同一群落中的种群相互影响,因此进化的基本单位是群落

答案 D 本题考查现代生物进化理论的知识。基因的自发突变率虽然很低,但在整个生物界是非常普遍的,它是生物变异的根本来源,为生物进化提供了原材料,对生物进化极其重要,A正确;不同基因型的个体对环境的适应性可以相同,也可以不同,因而形成了生物物种的多样性,B正确;当外界环境发生变化时,由于选择作用,与该环境有关的性状的基因频率可能改变,而与该环境无关的性状的基因频率可能不改变,C正确;种群是生物进化的基本单位,D错误。

14.(2011江苏单科,6,2分)根据现代生物进化理论,下列说法正确的是( )

A.自然选择决定了生物变异和进化的方向

B.生物进化的实质是种群基因型频率的改变

C.种群内基因频率的改变在世代间具有连续性

D.种群内基因频率改变的偶然性随种群数量下降而减小

答案 C 自然选择决定生物进化的方向,不决定变异的方向,A错误。生物进化的实质是种群基因频率的改变,B错误。种群内基因频率改变的偶然性随种群数量下降而增加,D错误。

15.(2019海南单科,19,2分)人苯丙酮尿症由常染色体上的隐性基因m控制,在人群中的发病率极低。理论上,下列推测正确的是( )

A.人群中M和m的基因频率均为1/2

B.人群中男性和女性患苯丙酮尿症的概率相等

C.苯丙酮尿症患者母亲的基因型为Mm和mm的概率相等

D.苯丙酮尿症患者与正常人婚配所生儿子患苯丙酮尿症的概率为1/2

答案 B 本题借助苯丙酮尿症考查遗传病的遗传方式以及基因频率、基因型频率的计算,属于对基础内容的引申,考查演绎推理及相关计算。欲计算基因频率,基因型频率必须已知,题干中没有指明人群中各基因型所占的比例,相应基因频率无法计算,A错误;苯丙酮尿症为常染色体隐性遗传病,男女患病概率均等,B正确;患者的基因型为mm,其m基因一个来自父亲,一个来自母亲,其母亲的基因型可能是Mm或mm,由于基因频率未知,因此其母亲的基因型频率无法计算,同理正常人群中相应的MM和Mm的基因型频率未知,D选项无法计算,C、D错误。

16.(2019天津理综,6,6分)囊鼠的体毛深色(D)对浅色(d)为显性,若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。调查不同区域囊鼠深色表现型频率,检测并计算基因频率,结果如图。

下列叙述错误的是( )

A.深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响

B.与浅色岩P区相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率低

C.浅色岩Q区的深色囊鼠的基因型为DD、Dd

D.与浅色岩Q区相比,浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体频率高

答案 B 本题借助基因频率的计算,考查考生通过分析与综合的方法对某些生物学问题进行解释、推理和判断的能力;试题中对基因频率与分离定律的考查,体现了科学思维素养中的演绎与推理要素。图中深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状是自然选择的结果,A正确;d的基因频率=×Dd的基因型频率+dd的基因型频率,因此,Dd的基因型频率=2×(d的基因频率-dd的基因型频率),深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率为[0.3-(1-0.95)]×2=0.50,浅色岩P区囊鼠的杂合体频率为[0.9-(1-0.18)]×2=0.16,B错误;囊鼠的深色(D)对浅色(d)为显性,浅色岩Q区囊鼠种群中D、d基因同时存在,故深色囊鼠的基因型为DD、Dd,C正确;浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体基因型频率为1-0.18=0.82,浅色岩Q区囊鼠的隐性纯合体基因型频率为1-0.50=0.50,D正确。

17.(2017海南单科,20,2分)遗传学上的平衡种群是指在理想状态下,基因频率和基因型频率都不再改变的大种群。某哺乳动物的平衡种群中,栗色毛和黑色毛由常染色体上的1对等位基因控制。下列叙述正确的是( )

A.多对黑色个体交配,每对的子代均为黑色,则说明黑色为显性

B.观察该种群,若新生的栗色个体多于黑色个体,则说明栗色为显性

C.若该种群栗色与黑色个体的数目相等,则说明显隐性基因频率不等

D.选择1对栗色个体交配,若子代全部表现为栗色,则说明栗色为隐性

答案 C 多对黑色个体交配,每对的子代均为黑色,无法区分显、隐性,A错误;若隐性基因的基因频率较高,则新生的隐性个体可多于显性个体,B错误;若种群显性个体和隐性个体数目相等,则隐性基因频率大于显性基因频率,C正确;1对栗色个体交配,若子代全部表现为栗色,无法区分显、隐性,D错误。

知识拓展 性状显、隐性的判断方法

(1)不同性状亲本杂交→后代只出现一种性状→具有这一性状的亲本为显性纯合子。

(2)相同性状亲本杂交→后代出现不同性状→新出现的性状为隐性性状。

18.(2015安徽理综,5,6分)现有两个非常大的某昆虫种群,个体间随机交配,没有迁入和迁出,无突变,自然选择对A和a基因控制的性状没有作用。种群1的A基因频率为80%,a基因频率为20%;种群2的A基因频率为60%,a基因频率为40%。假设这两个种群大小相等,地理隔离不再存在,两个种群完全合并为一个可随机交配的种群,则下一代中Aa的基因型频率是 ( )

A.75% B.50% C.42% D.21%

答案 C 两种群均处于遗传平衡状态,且种群大小相等,故两种群完全合并后A、a的基因频率分别为两种群A、a基因频率的平均值,即A基因频率=(80%+60%)÷2=70%,a基因频率=(20%+40%)÷2=30%。该种群随机交配后,子一代中Aa的基因型频率为2×70%×30%=42%,故选C。

解题关键 利用取平均值法计算合并后种群的基因频率是快速解题的关键;计算随机交配子代中杂合子基因型频率是该题的易错点。

19.(2014海南单科,23,2分)某动物种群中,AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%和25%。若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配,理论上,下一代中AA∶Aa∶aa基因型个体的数量比为( )

A.3∶3∶1 B.4∶4∶1

C.1∶2∶0 D.1∶2∶1

答案 B 该种群中具有繁殖能力的AA和Aa分别占1/3、2/3,故A、a基因频率分别为2/3、1/3,随机交配产生的子代中AA、Aa和aa分别占2/3×2/3=4/9、2/3×1/3×2=4/9、1/3×1/3=1/9,B正确。

20.(2013海南单科,15,2分)果蝇长翅(V)和残翅(v)由一对常染色体上的等位基因控制。假定某果蝇种群有20 000只果蝇,其中残翅果蝇个体数量长期维持在4%。若再向该种群中引入20 000只纯合长翅果蝇,在不考虑其他因素影响的前提下,关于纯合长翅果蝇引入后种群的叙述,错误的是( )

A.v基因频率降低了50%

B.V基因频率增加了50%

C.杂合果蝇比例降低了50%

D.残翅果蝇比例降低了50%

答案 B 因该果蝇种群长期保持vv的基因型频率为4%,由此算出v的基因频率为0.2 ,V的基因频率为0.8,进而计算出引入纯合长翅果蝇前,vv基因型的果蝇有0.04×20 000=800只,Vv基因型的果蝇有2×0.2×0.8×20 000=64 00只,VV基因型的果蝇有0.8×0.8×20 000=12 800只。引入纯合长翅果蝇后,v基因频率为(800×2+6 400)/(40 000 ×2)=0.1,V的基因频率为1-0.1=0.9,A正确、B错误;因Vv、vv基因型的果蝇的数目不变,而该种群个体总数增加一倍,所以Vv、vv的基因型频率降低50%,C、D正确。

21.(2013山东理综,6,4分)用基因型为Aa的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代Aa基因型频率绘制曲线如图。下列分析错误的是( )

A.曲线Ⅱ的F3中Aa基因型频率为0.4

B.曲线Ⅲ的F2中Aa基因型频率为0.4

C.曲线Ⅳ的Fn中纯合体的比例比上一代增加(1/2)n+1

D.曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间A和a的基因频率始终相等

答案 C 本题结合基因的分离定律考查基因频率和基因型频率的计算方法。依题意可首先分析出前三代中Aa的基因型频率(如下表),据此可判断曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应表中的②、④、③、① 4种情况。

①连续 自交 ②随机 交配 ③连续自交并逐 代淘汰隐性个体 ④随机交配并逐代 淘汰隐性个体

P 1 1 1 1

F1 1/2 1/2 2/3 2/3

F2 1/4 1/2 2/5 1/2

由图可知,曲线Ⅱ的F3中Aa的基因型频率与曲线Ⅲ的F2中Aa的基因型频率相同,均为0.4,A、B正确;曲线Ⅳ的Fn中纯合体的比例和上一代中纯合子的比例分别为1-1/2n和1-1/2n-1,两者相差1/2n,C错误;曲线Ⅰ和Ⅳ分别代表随机交配和连续自交两种情况,此过程中没有发生淘汰和选择,所以各子代间A和a的基因频率始终相等,D正确。

22.(2021湖北,24,15分)疟疾是一种由疟原虫引起的疾病。 疟原虫为单细胞生物,可在按蚊和人两类宿主中繁殖。我国科学家发现了治疗疟疾的青蒿素。随着青蒿素类药物广泛应用,逐渐出现了对青蒿素具有抗药性的疟原虫。

为了研究疟原虫对青蒿素的抗药性机制,将一种青蒿素敏感(S型)的疟原虫品种分成两组: 一组逐渐增加青蒿素的浓度, 连续培养若干代,获得具有抗药性(R型)的甲群体,另一组为乙群体(对照组)。对甲和乙两群体进行基因组测序,发现在甲群体中发生的9个碱基突变在乙群体中均未发生,这些突变发生在9个基因的编码序列上,其中7个基因编码的氨基酸序列发生了改变。

为确定7个突变基因与青蒿素抗药性的关联性,现从不同病人身上获取若干疟原虫样本,检测疟原虫对青蒿素的抗药性(与存活率正相关)并测序,以S型疟原虫为对照,与对照的基因序列相同的设为野生型“+”,不同的设为突变型“-”。部分样本的结果如下表。

疟原 虫 存活 率(%) 基因 1 基因 2 基因 3 基因 4 基因 5 基因 6 基因 7

对照 0.04 + + + + + + +

1 0.2 + + + + + + -

2 3.8 + + + - + + -

3 5.8 + + + - - + -

4 23.1 + + + + - - -

5 27.2 + + + + - - -

6 27.3 + + + - + - -

7 28.9 + + + - - - -

8 31.3 + + + + - - -

9 58.0 + + + - + - -

回答下列问题:

(1)连续培养后疟原虫获得抗药性的原因是

,碱基突变但氨基酸序列不发生改变的原因是 。

(2)7个基因中与抗药性关联度最高的是 ,判断的依据是 。

(3)若青蒿素抗药性关联度最高的基因突变是导致疟原虫抗青蒿素的直接原因,利用现代分子生物学手段,将该突变基因恢复为野生型,而不改变基因组中其他碱基序列。经这种基因改造后的疟原虫对青蒿素的抗药性表现为 。

(4)根据生物学知识提出一条防控疟疾的合理化建议: 。

答案 (1)青蒿素对疟原虫不同变异类型进行选择,被保留的抗药性个体通过繁殖,抗性变异逐代积累并加强 密码子具有简并性 (2)基因7 抗药性突变的个体的基因7均发生了突变 (3)敏感型 (4)做好个体防护,减少按蚊叮咬

解析 (1)环境对不同变异类型进行选择,被保留的个体通过繁殖使有利变异定向积累,导致生物不断进化出新类型。因一种氨基酸可能由多种密码子控制,即密码子具有简并性,故碱基突变可能不影响蛋白质中氨基酸的序列。(2)对比题干表格知,与对照组的7个基因相比,9种突变体均有基因7突变,说明基因7与抗药性关联度最高。(3)基因7突变是导致疟原虫抗青蒿素的直接原因,利用现代生物学手段对基因7做题述处理,则基因改造后的疟原虫对青蒿素的抗药性表现为敏感型。(4)疟原虫可在按蚊和人两类宿主中繁殖,故消灭按蚊或做好防护,减少按蚊叮咬可防控疟疾的发生。

23.(2011广东理综,27,16分)登革热病毒感染蚊子后,可在蚊子唾液腺中大量繁殖。蚊子在叮咬人时将病毒传染给人,可引起病人发热、出血甚至休克。科学家拟用以下方法控制病毒的传播。

(1)将S基因转入蚊子体内,使蚊子的唾液腺细胞大量表达S蛋白,该蛋白可以抑制登革热病毒的复制。为了获得转基因蚊子,需要将携带S基因的载体导入蚊子的 细胞。如果转基因成功,在转基因蚊子体内可检测出 、 和 。

(2)科学家获得一种显性突变蚊子(AABB)。A、B基因位于非同源染色体上,只有A基因或B基因的胚胎致死。若纯合的雄蚊(AABB)与野生型雌蚊(aabb)交配,F1群体中A基因频率是 ,F2群体中A基因频率是 。

(3)将S基因分别插入到A、B基因的紧邻位置(如图),将该纯合的转基因雄蚊释放到野生型群体中,群体中蚊子体内病毒的平均数目会逐代 ,原因是

。

答案 (1)受精卵 S基因 S基因的mRNA S蛋白

(2)50% 60%

(3)下降 群体中S基因频率逐代升高,而S基因表达的蛋白可以抑制蚊子体内病毒的增殖

解析 (1)动物基因工程中常用的受体细胞是受精卵,其发育成的个体的每个体细胞中均含有目的基因;目的基因在受体中正常地转录和翻译,才能控制相应的性状出现。(2)“只有A基因或B基因的胚胎致死”说明A_bb和aaB_的胚胎致死,故AABB雄蚊和aabb雌蚊相交,后代基因型全为AaBb,无致死现象,A的基因频率为50%;F2中A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb应为9∶3∶3∶1,由于A_bb和aaB_的胚胎致死,要淘汰掉3/16的A_bb、3/16的aaB_,因此对于A、a来说,会淘汰掉1/16的AA、1/8的Aa、3/16的aa,所以F2中AA∶Aa∶aa=3∶6∶1,故A的基因频率为60%。(3)S基因表达的产物S蛋白可以抑制登革热病毒的复制,纯合的转基因雄蚊能够将S基因稳定地传递给下一代,使群体中含有S基因的蚊子比例增大,蚊子唾液腺细胞中的S基因控制合成了S蛋白,抑制了登革热病毒的复制,使蚊子体内病毒平均数逐代减少。

考点三 共同进化和生物多样性

1.(2014北京理综,4,6分)为控制野兔种群数量,澳洲引入一种主要由蚊子传播的兔病毒。引入初期强毒性病毒比例最高,兔被强毒性病毒感染后很快死亡,致兔种群数量大幅下降。兔被中毒性病毒感染后可存活一段时间。几年后中毒性病毒比例最高,兔种群数量维持在低水平。由此无法推断出( )

A.病毒感染对兔种群的抗性具有选择作用

B.毒性过强不利于维持病毒与兔的寄生关系

C.中毒性病毒比例升高是因为兔抗病毒能力下降

D.蚊子在兔和病毒之间的协同(共同)进化过程中发挥了作用

答案 C 该生态系统中引入兔病毒,兔病毒对兔种群的抗性进行了选择,A正确;强毒性病毒使兔种群数量大幅下降,使病毒的寄主减少,不利于维持病毒与兔的寄生关系,B正确;病毒和兔之间相互选择、共同进化,中毒性病毒比例提高的同时,兔的抗病毒能力也升高,C错误;病毒的传播需依靠蚊子,所以蚊子在兔和病毒之间的共同进化过程中发挥了媒介作用,D正确。

2.(2013北京理综,4,6分)安第斯山区有数十种蝙蝠以花蜜为食。其中,长舌蝠的舌长为体长的1.5倍。只有这种蝙蝠能从长筒花狭长的花冠筒底部取食花蜜,且为该植物的唯一传粉者。由此无法推断出( )

长舌蝠从长筒花中取食花蜜

A.长舌有助于长舌蝠避开与其他蝙蝠的竞争

B.长筒花可以在没有长舌蝠的地方繁衍后代

C.长筒花狭长的花冠筒是自然选择的结果

D.长舌蝠和长筒花相互适应,共同(协同)进化

答案 B 由题意可知,只有长舌蝠能从长筒花中取食花蜜,因而可避开与其他蝙蝠的竞争,A项不符合题意;题中只给出长舌蝠是长筒花的唯一传粉者,而没有说明长筒花的其他传粉方式,如自花受粉等,故无法判断长筒花能否在没有长舌蝠的地方繁衍后代,B项符合题意;长筒花狭长的花冠筒和长舌蝠的长舌是长期自然选择、共同进化的结果,C、D项不符合题意。

3.(2012北京理综,3,6分)金合欢蚁生活在金合欢树上,以金合欢树的花蜜等为食,同时也保护金合欢树免受其他植食动物的伤害。如果去除金合欢蚁,则金合欢树的生长减缓且存活率降低。由此不能得出的推论是( )

A.金合欢蚁从金合欢树获得能量

B.金合欢蚁为自己驱逐竞争者

C.金合欢蚁为金合欢树驱逐竞争者

D.金合欢蚁和金合欢树共同(协同)进化

答案 C 本题主要考查生物群落中种间关系的相关知识。由题意知,金合欢蚁以金合欢树的花蜜等为食,说明金合欢蚁从金合欢树获得能量,A正确;金合欢蚁可通过驱逐其他植食动物为自己驱逐竞争者,B正确;植食动物与金合欢树不属于竞争关系,C错误;金合欢蚁与金合欢树之间存在的相互依存关系是两者共同进化的结果,D正确。

4.(2011海南单科,20,2分)某地区共同生活着具有捕食关系的甲、乙两种动物,两者的个体数长期保持稳定。下列叙述正确的是( )

A.乙物种的灭绝必然导致甲物种的灭绝,反之亦然

B.在长期进化中,甲、乙两物种必然互为选择因素

C.甲物种基因的突变必然导致乙物种基因的突变,反之亦然

D.甲、乙个体数的长期稳定说明两个种群的基因频率没有改变

答案 B 由于生态系统具有自动调节能力,所以当某一物种灭绝时,并不一定导致另一物种也灭绝;在捕食过程中两种生物之间必然存在着相互选择、共同进化;甲物种基因的突变与乙物种基因的突变无必然联系;甲、乙个体数的长期稳定不能说明两个种群的基因频率没有改变,由于环境条件也不可能一成不变,所以基因频率总是在发生动态变化。

同课章节目录