中考语文复习课件---诗歌鉴赏-艺术手法(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考语文复习课件---诗歌鉴赏-艺术手法(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 231.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-29 14:08:52 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

——艺术手法

中考诗歌鉴赏专题

古典诗歌十分讲究艺术手法。它是诗人用来抒发感情、表达主题的一种手段。

三、描写手法

古代诗歌常见的艺术手法

常见的艺术手法有:

一、 修辞手法

二、抒情手法

一、修辞手法

1、比喻

2、比兴

3、拟人

4、夸张

5、双关

6、用典

2、海日生残夜,江春入旧年。

3、东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

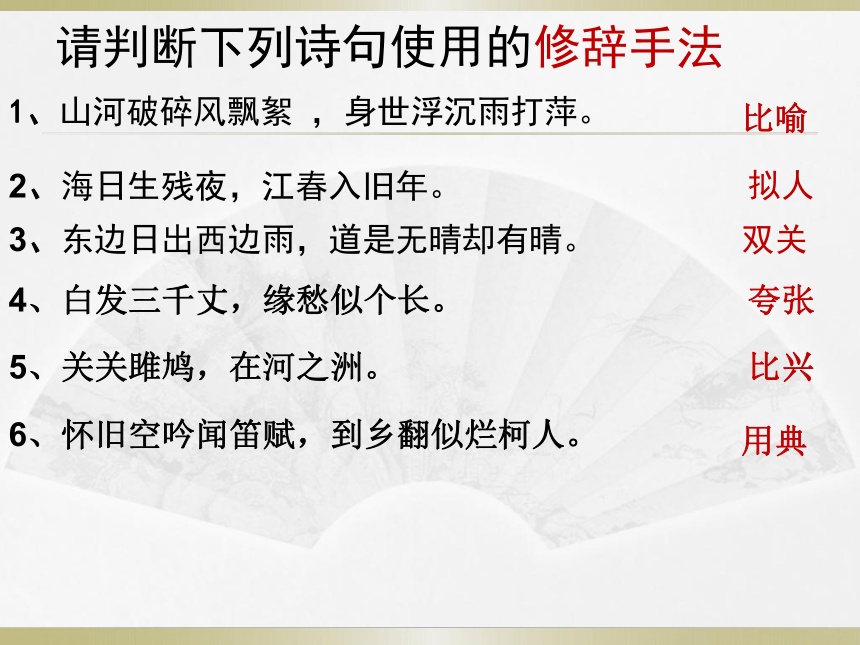

请判断下列诗句使用的修辞手法

1、山河破碎风飘絮 ,身世浮沉雨打萍。

拟人

双关

比喻

夸张

4、白发三千丈,缘愁似个长。

5、关关雎鸠,在河之洲。

比兴

6、怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

用典

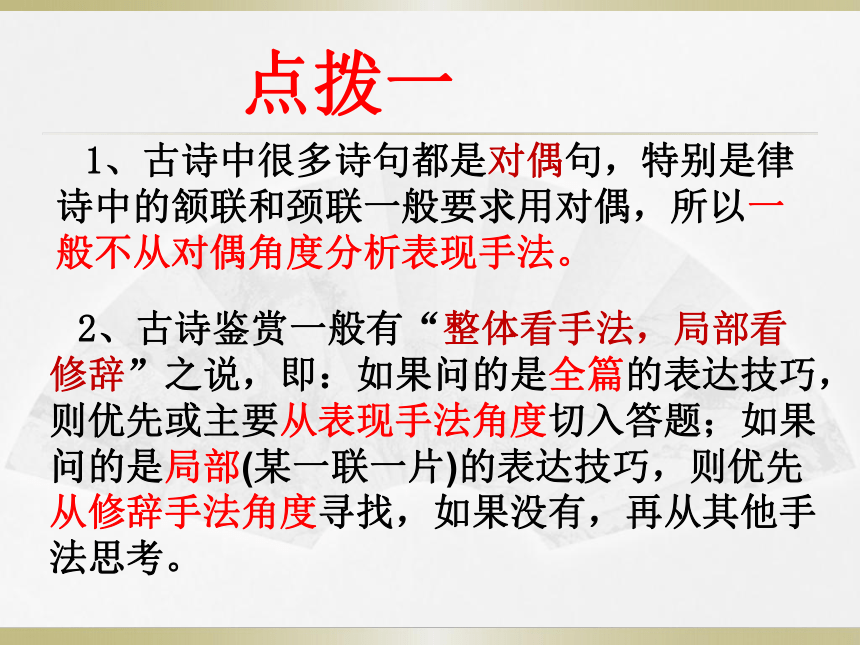

点拨一

2、古诗鉴赏一般有“整体看手法,局部看修辞”之说,即:如果问的是全篇的表达技巧,则优先或主要从表现手法角度切入答题;如果问的是局部(某一联一片)的表达技巧,则优先从修辞手法角度寻找,如果没有,再从其他手法思考。

1、古诗中很多诗句都是对偶句,特别是律诗中的颔联和颈联一般要求用对偶,所以一般不从对偶角度分析表现手法。

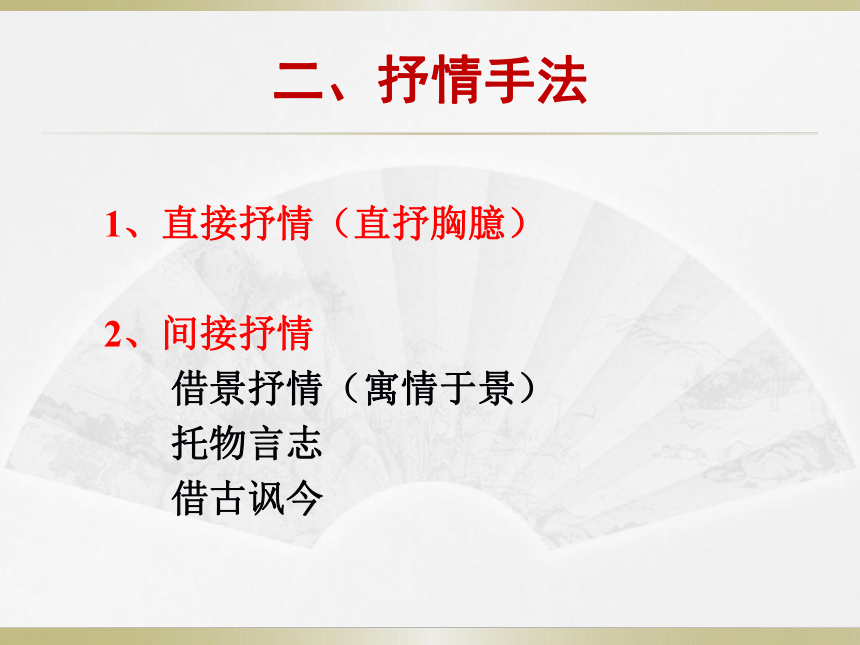

二、抒情手法

1、直接抒情(直抒胸臆)

2、间接抒情

借景抒情(寓情于景)

托物言志

借古讽今

1、千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

2、黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

请判断下列诗句使用的抒情手法

托物言志

直抒胸臆

3、商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花.。

借古讽今

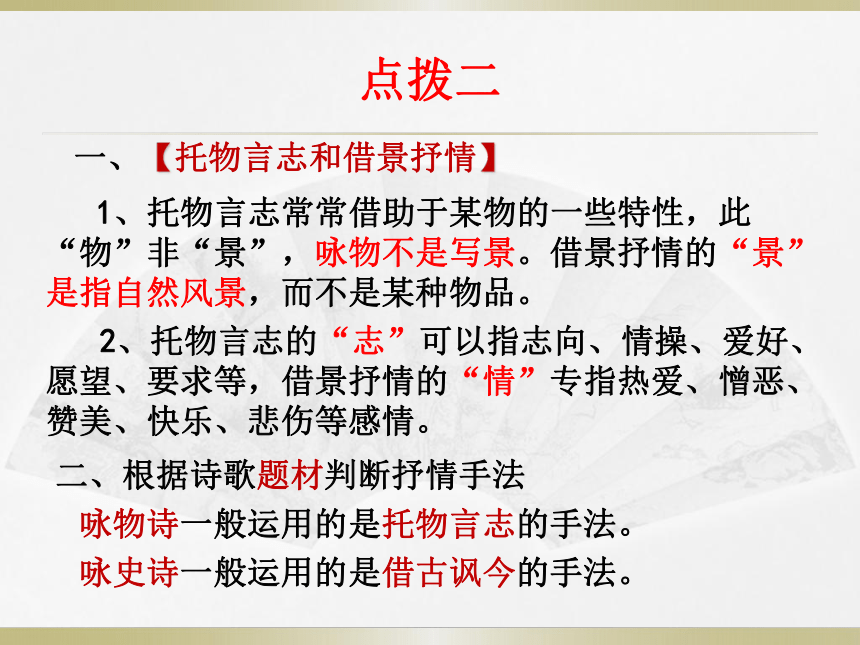

点拨二

1、托物言志常常借助于某物的一些特性,此“物”非“景”,咏物不是写景。借景抒情的“景”是指自然风景,而不是某种物品。

2、托物言志的“志”可以指志向、情操、爱好、愿望、要求等,借景抒情的“情”专指热爱、憎恶、赞美、快乐、悲伤等感情。

二、根据诗歌题材判断抒情手法

咏物诗一般运用的是托物言志的手法。

咏史诗一般运用的是借古讽今的手法。

一、【托物言志和借景抒情】

蝉 虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

此诗借蝉声远传的独特感受,道出了蕴含的真理,也就是立身品格高洁的人,不需要某种外在的凭借,自能声名远播,从而表达出对人的内在品格的热情赞颂和高度自信。

托物言志

清江引 秋怀 张可久

西风信来家万里,问我归期未?雁啼红叶天,人醉黄花地,芭蕉雨声秋梦里。

本首词前两句问归期,作者没有直接回答,而是融情于景,将主观感受融入客观景物中:以 “红叶”“黄花”“芭蕉”“秋雨”这些富有季节特征的一组景物构成意境,渲染出一幅萧瑟的秋景图,衬托自己浓浓的相思。

借景抒情

三、描写手法

描写手法:

渲染、衬托、白描、对比、虚实结合、动静

结合,声色结合,多角度描写(视、听、嗅)、欲扬先抑、以乐写哀、正侧结合等。

请判断下列诗句使用的描写手法

1、独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

动静结合

2、夜阑卧听风吹雨,铁马兵河入梦来。

虚实结合

3、鸡声茅店月,人迹板桥霜。

白描

4、朱门酒肉臭,路有冻死骨

对比

5、桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

衬托

点拨三

1【衬托】又分为正衬和反衬,正衬是用相同的东西来衬托,反衬是用相反的东西衬托。反衬是古诗运用较多的表现手法,主要表现有:乐景衬哀情、以动衬静、以有声衬无声、以明衬暗等。

2【对比与衬托】对比双方没有主次,而其主旨需要两方共同构建突出。衬托双方有主次,其主题表现主要依靠被衬托事物来表现。

朱门酒肉臭,路有冻死骨(对比)揭露当时社会贫富悬殊、民不聊生。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。(衬托)用深千尺的潭水衬托出汪伦对诗人真挚深厚的感情。

3、【动静结合与以动衬静】

以动衬静(以声写静)

即通过描写、渲染动态,反衬静态,突出静态,是反衬手法的一种。如“鸟宿池边树,僧敲月下门。”韩愈选择“敲”,是为了突出“静”,用“敲”声来渲染诗所描绘的“幽静”的意境,突出月夜的宁静。有主次之分。静是“红花”,动是“绿叶”。

动静结合

就是同时描写静态的事物和动态的事物,让静景动景相辅相成,相得益彰,相映成趣。动和静没有主次之分。

如:“一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声” 诗前两句写静态,后两句写动态。动静结合,组成了一幅雨后池塘春景图。

4、【虚实结合】关键是要能读出诗词中的虚象、虚境。这个“虚”主要指梦幻,设想,回忆,神话,暗写之象、之境。可以从诗词中的词语中读出,如: “忆”“像”“似”“应”“料”等词。

学 以 致 用

阅读下面这首诗,然后回答问题。

春日怀秦髯 李 彭

山雨萧萧作快晴,郊园物物近清明。

花如解语迎人笑,草不知名随意生。

晚节渐于春事懒,病躯却怕酒壶倾。

睡余苦忆旧交友,应在日边听晓莺。

本诗在写法上最大的特点是什么?请指出并分析其作用。

反衬。作者以春色的美好反衬自己年事已高,病魔缠身、思念友人的苦闷心情,又以心情的苦闷反衬对友谊的珍惜,突出了友谊的弥足珍贵。

虚实结合:本诗材料分为两部分,前两联是写景,后两联是怀人,应立足于这样的关系组合中判断,而不能割裂诗歌内容上的有机联系,答成“虚实结合”,因为只有最后一联才用了“虚实结合”。不符合题意“最大的特点”一词的要求。

借景抒情:虽然抓住了原诗两大基本内容或关系,但因对“景”“情”逻辑关系上理解不够精准而误判。当“景”与“情”构成相反关系时一般要答的是“乐景衬哀情”或“反衬”,而不是“借景抒情”。

本题可能出现的误判

拟人:本诗第二联确实用了拟人手法,但只是局部运用,没有联系整体去思考。

点拨四

【借景抒情与反衬】

当景与情一致时,比如以美景抒乐情,或以悲景抒哀情时,是借景抒情。

反之,以乐景写哀情就是反衬(以乐写哀)。

小 结

要准确判断诗歌的表现手法,除了对表现手法的种类、特点有所认识外,还要加强对表现手法的动态认识。要在具体诗歌中看它是如何使用的,尤其要对常见常用的表现手法的各自特点、相互联系和区别加以动态认识,以便准确判断。

在古诗鉴赏中,命题者往往将“表达技巧、写作特色、写作技法、艺术特色、表现手法 、手法”等几种称谓综合使用,实则大同小异。答题要看清楚,不要被迷惑。

解 读 题 型

1、这首诗运用了什么样的修辞手法?

2、请分析这首诗的表达技巧?

3、诗歌主要是用什么表现手法来写事物的?

4、从表达技巧的角度,对这首诗作简要赏析。

5、诗歌运用“------”的艺术手法,请简要分析。

答题步骤

1.指出运用的表现手法;

2.这种表现手法在诗歌中的具体运用;

3.运用该手法的作用。

答题模式:

本诗(或第×句)运用了……的手法,……地写出了……(诗句解说),表达了诗人……的情感(表达效果)。

例题解析(2016泸州中考题)

山 中 秘演

结茅临水石,淡寂益闲吟。

久雨寒蝉少,空山落叶深。

危楼乘月上,远寺听钟寻。

昨得江僧信,期来此息心。

1、诗歌第二联用了什么手法写景?营造出一种怎样的氛围?(4分)

答:动静结合(以动衬静)写景,蝉声是动景,落叶是静景;听觉、视觉相结合(多角度)写景,听到了蝉声,看到了满地的落叶。(任意答出一种手法均可,手法1分,分析1分)营造了一种清新、幽静的氛围。(2分)

雨后池上 刘攽

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

这首诗运用了什么表现手法?请结合诗歌内容进行分析。

动静结合:

1、2句以“水面平”和“明镜”“照檐楹”等写出荷花池塘雨后幽美迷人的静态。

3、4句用“忽起”“垂杨舞”及垂杨叶上的雨滴被风吹到荷叶上发出的万点声响等,表现雨后池塘上一种动态之美。

动静结合,组成一幅雨后池塘春景图。

夜雪 白居易

已讶衾枕冷,复见窗户明。

夜深知雪重,时闻折竹声。

正面描写与侧面描写相结合

作者从三个侧面来表现夜雪之大这一主题。

①从“衾枕冷”写,写被子、枕头的冷,反衬雪之大,这是从触觉的角度来写。

②从“窗户明”来写,这是视觉所见,雪越大,就越明亮,看到的越明亮,反映雪也就越大。

③从“折竹声”来写,是听到的,雪大,积压在竹上的雪就多,竹子自然就会被压折,“折竹声”自然烘托雪大。

这首诗运用了什么表现手法?请结合诗歌内容进行分析。

秋 思 张籍

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

细节描写。作者写了这样一个细节:家书将要发出时,又觉得有话要说,故“又开封”。表达了漂泊异乡的游子对家乡亲人的无尽思念。

这首诗运用了什么表现手法?请结合诗歌内容进行分析。

①反衬。用芳春(或晚春)的艳丽景色,来反衬早春的“清景”(或以“喧闹”来反衬“清景”),表达诗人对早春清新之景的喜爱之情。

阅读下面这首诗,然后回答问题。

城东早春 杨巨源

诗家①清景在新春,绿柳才黄半未匀。

若待上林②花似锦,出门俱是看花人。

注 ①诗家:诗人。②上林:古代皇家园林。

这首诗运用了哪些表现手法?请结合诗歌内容简要说明。

②对比(对照)。“看花人”对“上林花似锦”的追求与“诗家”对“绿柳才黄半未匀”的欣赏形成强烈对比(对照),突出强调了二者不同的审美情趣。

③虚实结合(以虚写实、以虚衬实)。一、二句是实写,描绘出美丽的初春之景;三、四句是想象之景,春色秾艳至极,游人如云,喧嚷若市。三、四句的虚写突显(反衬)出诗人对早春清新之景的喜爱之情。

强化表达技巧题的审题和答题规范意识。实际答题中,不少问题来自审题答题方面,如审角度、审范围、审数量等审题要求和具体的答题步骤等方面都需要多加训练。

总 结

——艺术手法

中考诗歌鉴赏专题

古典诗歌十分讲究艺术手法。它是诗人用来抒发感情、表达主题的一种手段。

三、描写手法

古代诗歌常见的艺术手法

常见的艺术手法有:

一、 修辞手法

二、抒情手法

一、修辞手法

1、比喻

2、比兴

3、拟人

4、夸张

5、双关

6、用典

2、海日生残夜,江春入旧年。

3、东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

请判断下列诗句使用的修辞手法

1、山河破碎风飘絮 ,身世浮沉雨打萍。

拟人

双关

比喻

夸张

4、白发三千丈,缘愁似个长。

5、关关雎鸠,在河之洲。

比兴

6、怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

用典

点拨一

2、古诗鉴赏一般有“整体看手法,局部看修辞”之说,即:如果问的是全篇的表达技巧,则优先或主要从表现手法角度切入答题;如果问的是局部(某一联一片)的表达技巧,则优先从修辞手法角度寻找,如果没有,再从其他手法思考。

1、古诗中很多诗句都是对偶句,特别是律诗中的颔联和颈联一般要求用对偶,所以一般不从对偶角度分析表现手法。

二、抒情手法

1、直接抒情(直抒胸臆)

2、间接抒情

借景抒情(寓情于景)

托物言志

借古讽今

1、千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

2、黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

请判断下列诗句使用的抒情手法

托物言志

直抒胸臆

3、商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花.。

借古讽今

点拨二

1、托物言志常常借助于某物的一些特性,此“物”非“景”,咏物不是写景。借景抒情的“景”是指自然风景,而不是某种物品。

2、托物言志的“志”可以指志向、情操、爱好、愿望、要求等,借景抒情的“情”专指热爱、憎恶、赞美、快乐、悲伤等感情。

二、根据诗歌题材判断抒情手法

咏物诗一般运用的是托物言志的手法。

咏史诗一般运用的是借古讽今的手法。

一、【托物言志和借景抒情】

蝉 虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

此诗借蝉声远传的独特感受,道出了蕴含的真理,也就是立身品格高洁的人,不需要某种外在的凭借,自能声名远播,从而表达出对人的内在品格的热情赞颂和高度自信。

托物言志

清江引 秋怀 张可久

西风信来家万里,问我归期未?雁啼红叶天,人醉黄花地,芭蕉雨声秋梦里。

本首词前两句问归期,作者没有直接回答,而是融情于景,将主观感受融入客观景物中:以 “红叶”“黄花”“芭蕉”“秋雨”这些富有季节特征的一组景物构成意境,渲染出一幅萧瑟的秋景图,衬托自己浓浓的相思。

借景抒情

三、描写手法

描写手法:

渲染、衬托、白描、对比、虚实结合、动静

结合,声色结合,多角度描写(视、听、嗅)、欲扬先抑、以乐写哀、正侧结合等。

请判断下列诗句使用的描写手法

1、独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

动静结合

2、夜阑卧听风吹雨,铁马兵河入梦来。

虚实结合

3、鸡声茅店月,人迹板桥霜。

白描

4、朱门酒肉臭,路有冻死骨

对比

5、桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

衬托

点拨三

1【衬托】又分为正衬和反衬,正衬是用相同的东西来衬托,反衬是用相反的东西衬托。反衬是古诗运用较多的表现手法,主要表现有:乐景衬哀情、以动衬静、以有声衬无声、以明衬暗等。

2【对比与衬托】对比双方没有主次,而其主旨需要两方共同构建突出。衬托双方有主次,其主题表现主要依靠被衬托事物来表现。

朱门酒肉臭,路有冻死骨(对比)揭露当时社会贫富悬殊、民不聊生。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。(衬托)用深千尺的潭水衬托出汪伦对诗人真挚深厚的感情。

3、【动静结合与以动衬静】

以动衬静(以声写静)

即通过描写、渲染动态,反衬静态,突出静态,是反衬手法的一种。如“鸟宿池边树,僧敲月下门。”韩愈选择“敲”,是为了突出“静”,用“敲”声来渲染诗所描绘的“幽静”的意境,突出月夜的宁静。有主次之分。静是“红花”,动是“绿叶”。

动静结合

就是同时描写静态的事物和动态的事物,让静景动景相辅相成,相得益彰,相映成趣。动和静没有主次之分。

如:“一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声” 诗前两句写静态,后两句写动态。动静结合,组成了一幅雨后池塘春景图。

4、【虚实结合】关键是要能读出诗词中的虚象、虚境。这个“虚”主要指梦幻,设想,回忆,神话,暗写之象、之境。可以从诗词中的词语中读出,如: “忆”“像”“似”“应”“料”等词。

学 以 致 用

阅读下面这首诗,然后回答问题。

春日怀秦髯 李 彭

山雨萧萧作快晴,郊园物物近清明。

花如解语迎人笑,草不知名随意生。

晚节渐于春事懒,病躯却怕酒壶倾。

睡余苦忆旧交友,应在日边听晓莺。

本诗在写法上最大的特点是什么?请指出并分析其作用。

反衬。作者以春色的美好反衬自己年事已高,病魔缠身、思念友人的苦闷心情,又以心情的苦闷反衬对友谊的珍惜,突出了友谊的弥足珍贵。

虚实结合:本诗材料分为两部分,前两联是写景,后两联是怀人,应立足于这样的关系组合中判断,而不能割裂诗歌内容上的有机联系,答成“虚实结合”,因为只有最后一联才用了“虚实结合”。不符合题意“最大的特点”一词的要求。

借景抒情:虽然抓住了原诗两大基本内容或关系,但因对“景”“情”逻辑关系上理解不够精准而误判。当“景”与“情”构成相反关系时一般要答的是“乐景衬哀情”或“反衬”,而不是“借景抒情”。

本题可能出现的误判

拟人:本诗第二联确实用了拟人手法,但只是局部运用,没有联系整体去思考。

点拨四

【借景抒情与反衬】

当景与情一致时,比如以美景抒乐情,或以悲景抒哀情时,是借景抒情。

反之,以乐景写哀情就是反衬(以乐写哀)。

小 结

要准确判断诗歌的表现手法,除了对表现手法的种类、特点有所认识外,还要加强对表现手法的动态认识。要在具体诗歌中看它是如何使用的,尤其要对常见常用的表现手法的各自特点、相互联系和区别加以动态认识,以便准确判断。

在古诗鉴赏中,命题者往往将“表达技巧、写作特色、写作技法、艺术特色、表现手法 、手法”等几种称谓综合使用,实则大同小异。答题要看清楚,不要被迷惑。

解 读 题 型

1、这首诗运用了什么样的修辞手法?

2、请分析这首诗的表达技巧?

3、诗歌主要是用什么表现手法来写事物的?

4、从表达技巧的角度,对这首诗作简要赏析。

5、诗歌运用“------”的艺术手法,请简要分析。

答题步骤

1.指出运用的表现手法;

2.这种表现手法在诗歌中的具体运用;

3.运用该手法的作用。

答题模式:

本诗(或第×句)运用了……的手法,……地写出了……(诗句解说),表达了诗人……的情感(表达效果)。

例题解析(2016泸州中考题)

山 中 秘演

结茅临水石,淡寂益闲吟。

久雨寒蝉少,空山落叶深。

危楼乘月上,远寺听钟寻。

昨得江僧信,期来此息心。

1、诗歌第二联用了什么手法写景?营造出一种怎样的氛围?(4分)

答:动静结合(以动衬静)写景,蝉声是动景,落叶是静景;听觉、视觉相结合(多角度)写景,听到了蝉声,看到了满地的落叶。(任意答出一种手法均可,手法1分,分析1分)营造了一种清新、幽静的氛围。(2分)

雨后池上 刘攽

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

这首诗运用了什么表现手法?请结合诗歌内容进行分析。

动静结合:

1、2句以“水面平”和“明镜”“照檐楹”等写出荷花池塘雨后幽美迷人的静态。

3、4句用“忽起”“垂杨舞”及垂杨叶上的雨滴被风吹到荷叶上发出的万点声响等,表现雨后池塘上一种动态之美。

动静结合,组成一幅雨后池塘春景图。

夜雪 白居易

已讶衾枕冷,复见窗户明。

夜深知雪重,时闻折竹声。

正面描写与侧面描写相结合

作者从三个侧面来表现夜雪之大这一主题。

①从“衾枕冷”写,写被子、枕头的冷,反衬雪之大,这是从触觉的角度来写。

②从“窗户明”来写,这是视觉所见,雪越大,就越明亮,看到的越明亮,反映雪也就越大。

③从“折竹声”来写,是听到的,雪大,积压在竹上的雪就多,竹子自然就会被压折,“折竹声”自然烘托雪大。

这首诗运用了什么表现手法?请结合诗歌内容进行分析。

秋 思 张籍

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

细节描写。作者写了这样一个细节:家书将要发出时,又觉得有话要说,故“又开封”。表达了漂泊异乡的游子对家乡亲人的无尽思念。

这首诗运用了什么表现手法?请结合诗歌内容进行分析。

①反衬。用芳春(或晚春)的艳丽景色,来反衬早春的“清景”(或以“喧闹”来反衬“清景”),表达诗人对早春清新之景的喜爱之情。

阅读下面这首诗,然后回答问题。

城东早春 杨巨源

诗家①清景在新春,绿柳才黄半未匀。

若待上林②花似锦,出门俱是看花人。

注 ①诗家:诗人。②上林:古代皇家园林。

这首诗运用了哪些表现手法?请结合诗歌内容简要说明。

②对比(对照)。“看花人”对“上林花似锦”的追求与“诗家”对“绿柳才黄半未匀”的欣赏形成强烈对比(对照),突出强调了二者不同的审美情趣。

③虚实结合(以虚写实、以虚衬实)。一、二句是实写,描绘出美丽的初春之景;三、四句是想象之景,春色秾艳至极,游人如云,喧嚷若市。三、四句的虚写突显(反衬)出诗人对早春清新之景的喜爱之情。

强化表达技巧题的审题和答题规范意识。实际答题中,不少问题来自审题答题方面,如审角度、审范围、审数量等审题要求和具体的答题步骤等方面都需要多加训练。

总 结