部编版语文九年级下册第四、第六单元测试(有解析)

文档属性

| 名称 | 部编版语文九年级下册第四、第六单元测试(有解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 605.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-29 16:54:32 | ||

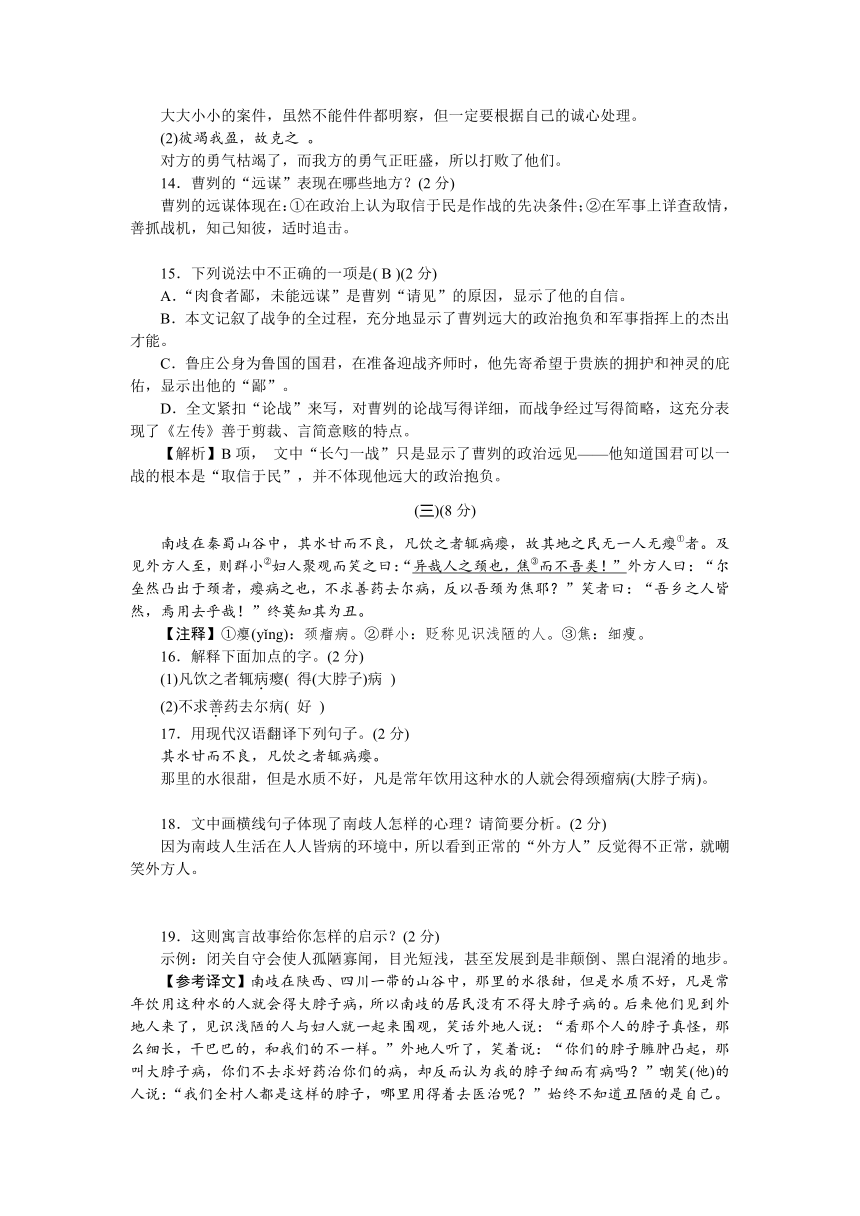

图片预览

文档简介

检测内容:第四、第六单元

得分________ 卷后分________ 评价________

一、积累与运用(23分)

1.下列加点字的读音全部正确的一项是( D )(2分)

A.狡黠(jí) 真挚(zhì) 契合(qì) 栩栩如生(xǔ)

B.诘难(jié) 渲染(xuān) 寂寥(liáo) 脱颖而出(yǐng)

C.滞碍 (zì) 惆怅(chóu) 海啸(xiào) 心旷神怡(yí)

D.歌谣(yáo) 要诀(jué) 意蕴(yùn) 味同嚼蜡(jiáo)

【解析】A.狡黠(xiá);B.渲染(xuàn);C.滞碍(zhì)。

2.下列词语书写有误的一项是( B )(2分)

A.练达 意境 铢两悉称 目不忍睹

B.统筹 付丽 身临其境 青描淡写

C.涉猎 笼统 狂妄自大 朝朝暮暮

D.藻饰 苟安 寻章摘句 诸如此类

【解析】附丽, 轻描淡写。

3.下列句子中加点词语使用有误的一项是( A )(2分)

A.相识犹如昨天,离别却又在即,回首逝去的日子,往事浮光掠影,历历在目。

B.习近平总书记多次强调国人要读经典,从古典诗词和名著中汲取养分,反复阅读,开卷有益。

C.身临其境的旅游感受是“云旅游”无法取代的,但“云旅游”同样具有其独特的价值。

D.一只小青蛙、一块面包,甚至天文地理、名人传记,或者古诗词,谭教授都可以信手拈来分析数学定律。

【解析】浮光掠影:形容印象不深刻,像水面的光和掠过的影子一样,一晃就消逝。用在此句不合语境。

4.(原创题)读下列文段,按要求答题。(3分)

事实上,“嫦娥”奔月、“悟空”飞天、“蛟龙”下海……近年来,每一件国之重器的背后,都有青春的身影。年轻人挑大梁,一方面是他们自身有优势,__饱满__(充沛 执着 饱满)的求知欲、__充沛__(充沛 执着 饱满)的活力、__执着__(充沛 执着 饱满)的钻研劲头,这些都让他们能够在科学领域一往无前地探索,另一方面,我国科学事业正逢大有可为,也处在爬坡过坎的关键时期,有着广阔的天地可以任他们驰骋。时代提出了命题,年轻的科研工作者们找准方向、忘我奋斗,定能做出一番成就、书写精彩答卷。

(1)从括号中选择一个合适的词语填写在横线上。(1分)

(2)文段中有一处标点符号使用有误,请找出来并改正。(1分)

将“探索”后面的逗号(,)改为分号(;)。

(3)画线句是病句,请写出修改意见。(1分)

在“大有可为”后加上“的历史机遇”。

5.(襄阳中考)将下列句子组成语意连贯的一段话,语序排列正确的一项是( C )(2分)

①这初心,便是这时代的火炬,引领我们继续奋斗、砥砺向前。

②征途已至新起点,不负韶华再出发。

③请记住,无论时局如何变化,我们实现收官之年目标任务的决心从未改变,打赢疫情防控阻击战的决心从未改变。

④这决心,正如攻坚利剑,敦促我们敢打必胜、所向披靡。

⑤请记住,不论是在新冠肺炎肆虐的烽火硝烟里,还是在国际形势波谲云诡的惊涛骇浪中,我们都要秉持永恒的初心。

A.①④②⑤③ B.③⑤①④②

C.②⑤①③④ D.②④⑤①③

6.阅读下面的文段,按要求作答。(3分)

“简,安静点,别这么挣扎,像个在绝望中撕碎自己羽毛的疯狂的野鸟似的。”

“我不是鸟;没有罗网捕捉我;我是个有独立意志的自由人;我现在就要运用我的独立意志离开你。”

我再做了一次努力就自由了,我笔直地站在他面前。

“你的意志将决定你的命运,”他说,“我把我的手、我的心和我的一切财产的分享权都奉献给你。”

“你在演一出滑稽戏,我看了只会发笑。”

“我要你一辈子都在我的身边——做我的第二个自己和最好的人间伴侣。”

“对于那种命运,你已经做出了你的选择,那就得遵守。”

(1)以上文段出自英国作家夏洛蒂·勃朗特的小说《简·爱》,这里是女主人公简·爱与男主人公__罗切斯特__的对话。(1分)

(2)结合全书,说说简·爱的人生追求由哪两个基本“旋律”构成。(2分)

①富于激情(幻想、反抗、坚持不懈) ②对人间自由幸福的渴念(对更高精神境界的追求)

7.根据提示默写。(5分)

(1)__毅魄归来日__,灵旗空际看。(夏完淳《别云间》)

(2)眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,__只吹的水尽鹅飞罢__!(王磐《朝天子·咏喇叭》)

(3)“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”表达了诗人李白离别时对朋友的依依不舍之情,岑参《白雪歌送武判官归京》中的“__山回路转不见君__,__雪上空留马行处__”两句有异曲同工之妙。

(4)诸葛亮一生戎马,功标青史,但其实并无意于功名,他在《出师表》中表达自己淡泊名利的两句是“__苟全性命于乱世__,__不求闻达于诸侯__”,为后人所传颂。

(5)古诗词中有很多运用典故的句子,请你写出连续的两句:__示例一:闲来垂钓碧溪上__,__忽复乘舟梦日边__。

示例二:长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 示例三:怀旧空吟闻笛赋 到乡翻似烂柯人 示例四:相顾无相识 长歌怀采薇

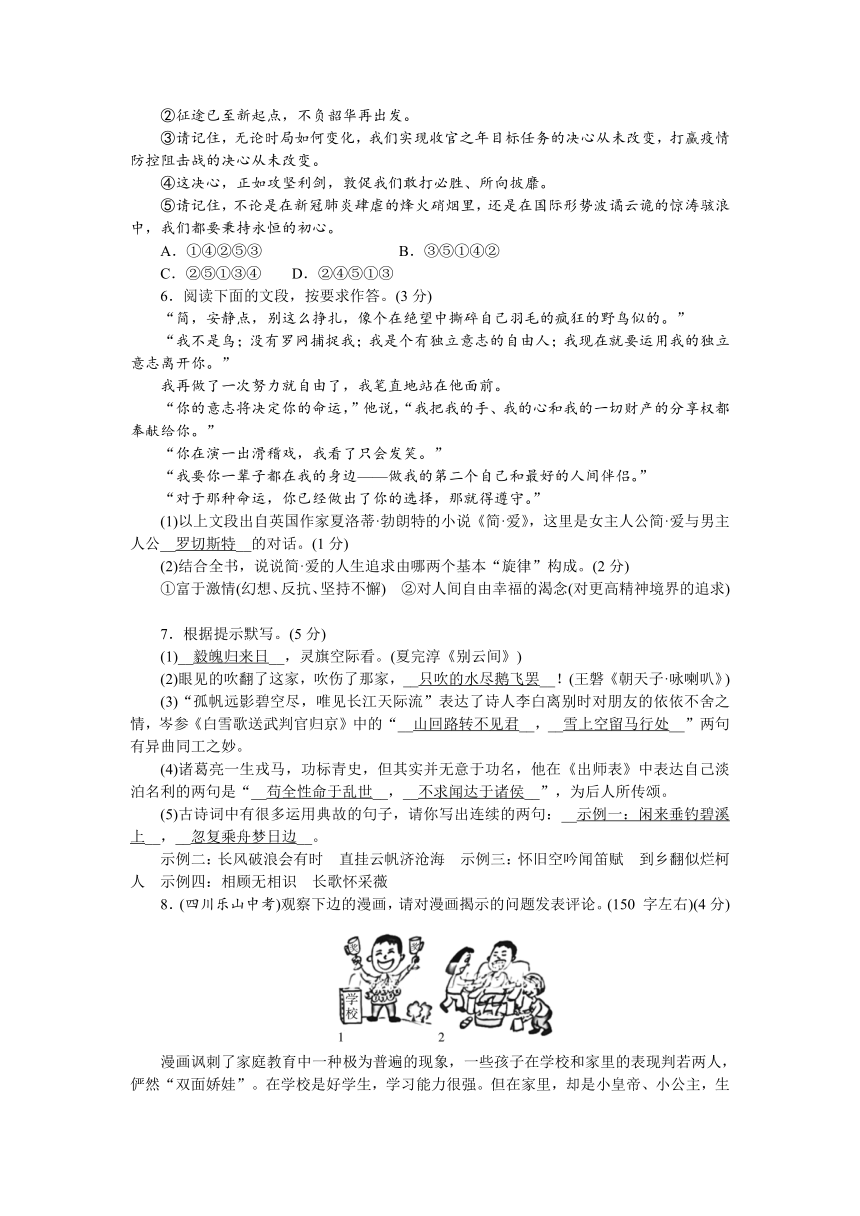

8.(四川乐山中考)观察下边的漫画,请对漫画揭示的问题发表评论。(150 字左右)(4分)

漫画讽刺了家庭教育中一种极为普遍的现象,一些孩子在学校和家里的表现判若两人,俨然“双面娇娃”。在学校是好学生,学习能力很强。但在家里,却是小皇帝、小公主,生活自理能力很差。由此提醒一些家长一定要注意对孩子的家庭教育,按照学校的标准和规范在家里要求孩子。只有这样,孩子才不会为了适应不同的要求而表现出“两面性”,才能使孩子健康成长。

二、阅读理解(47分)

(一)过零丁洋(4分)

文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

9.从修辞手法的角度,赏析颔联。(2分)

运用比喻的修辞手法,用“风飘絮”来比喻南宋王朝破碎的山河(无可挽回的败局),用“雨打萍”来比喻自己浮沉不定的身世,表达了对国势危亡的担忧和对自己坎坷命运的悲叹。

10.请对尾联“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”这一名句从抒情方法和内容上做简要分析。(2分)

这两句采用直抒胸臆的方式,表明了诗人以死明志的决心,充分体现了诗人的爱国情怀和崇高气节。

(二)曹刿论战(12分)

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

11.下列加点词解释有误的一项是( A )(2分)

A.肉食者鄙(卑鄙) B.弗敢加也(虚夸,夸大)

C.一鼓作气(名词作动词,击鼓) D.望其旗靡(倒下)

【解析】应解释为:目光短浅。

12.下列各组句子中加点字意思和用法相同的一项是( B )(2分)

A.①肉食者谋之 ②莲之出淤泥而不染

B.①可以一战 ②以君之力

C.①战于长勺 ②所恶有甚于死者

D.①登轼而望之 ②先帝创业未半而中道崩殂

【解析】A.代词,代这件事/用在主谓之间,取消句子的独立性,不译;B.都是“凭借”的意思;C.在/比;D.表承接/表转折。

13.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)小大之狱,虽不能察,必以情。

大大小小的案件,虽然不能件件都明察,但一定要根据自己的诚心处理。

(2)彼竭我盈,故克之 。

对方的勇气枯竭了,而我方的勇气正旺盛,所以打败了他们。

14.曹刿的“远谋”表现在哪些地方?(2分)

曹刿的远谋体现在:①在政治上认为取信于民是作战的先决条件;②在军事上详查敌情,善抓战机,知己知彼,适时追击。

15.下列说法中不正确的一项是( B )(2分)

A.“肉食者鄙,未能远谋”是曹刿“请见”的原因,显示了他的自信。

B.本文记叙了战争的全过程,充分地显示了曹刿远大的政治抱负和军事指挥上的杰出才能。

C.鲁庄公身为鲁国的国君,在准备迎战齐师时,他先寄希望于贵族的拥护和神灵的庇佑,显示出他的“鄙”。

D.全文紧扣“论战”来写,对曹刿的论战写得详细,而战争经过写得简略,这充分表现了《左传》善于剪裁、言简意赅的特点。

【解析】B项, 文中“长勺一战”只是显示了曹刿的政治远见——他知道国君可以一战的根本是“取信于民”,并不体现他远大的政治抱负。

(三)(8分)

南歧在秦蜀山谷中,其水甘而不良,凡饮之者辄病瘿,故其地之民无一人无瘿①者。及见外方人至,则群小②妇人聚观而笑之曰:“异哉人之颈也,焦③而不吾类!”外方人曰:“尔垒然凸出于颈者,瘿病之也,不求善药去尔病,反以吾颈为焦耶?”笑者曰:“吾乡之人皆然,焉用去乎哉!”终莫知其为丑。

【注释】①瘿(yǐng):颈瘤病。②群小:贬称见识浅陋的人。③焦:细瘦。

16.解释下面加点的字。(2分)

(1)凡饮之者辄病瘿( 得(大脖子)病 )

(2)不求善药去尔病( 好 )

17.用现代汉语翻译下列句子。(2分)

其水甘而不良,凡饮之者辄病瘿。

那里的水很甜,但是水质不好,凡是常年饮用这种水的人就会得颈瘤病(大脖子病)。

18.文中画横线句子体现了南歧人怎样的心理?请简要分析。(2分)

因为南歧人生活在人人皆病的环境中,所以看到正常的“外方人”反觉得不正常,就嘲笑外方人。

19.这则寓言故事给你怎样的启示?(2分)

示例:闭关自守会使人孤陋寡闻,目光短浅,甚至发展到是非颠倒、黑白混淆的地步。

【参考译文】南歧在陕西、四川一带的山谷中,那里的水很甜,但是水质不好,凡是常年饮用这种水的人就会得大脖子病,所以南歧的居民没有不得大脖子病的。后来他们见到外地人来了,见识浅陋的人与妇人就一起来围观,笑话外地人说:“看那个人的脖子真怪,那么细长,干巴巴的,和我们的不一样。”外地人听了,笑着说:“你们的脖子臃肿凸起,那叫大脖子病,你们不去求好药治你们的病,却反而认为我的脖子细而有病吗?”嘲笑(他)的人说:“我们全村人都是这样的脖子,哪里用得着去医治呢?”始终不知道丑陋的是自己。

(四)(重庆中考B卷)(11分)

【材料一】①心理学家在研究中发现,不同的读者在阅读时会在脑内对文章信息进行不同的加工编码。通俗地说,即读者会采取不同的策略进行阅读。其中一类策略,是从浏览的文章中收集观点和信息,并把它们作为分别独立的单元输入到大脑中。就像爱吃甜食的小女孩从满地的糖果中随意挑选自己喜爱的那些,并把选好的糖果放进自己的篮子里。这类阅读策略叫作“线性策略”。

②与之相对应的另一类读者,在阅读时更加注重文章的整体结构。他们在阅读时会根据文本内容建构一个层次清晰的框架,就像用信息积木搭建了一个“金字塔”,各类纷繁的信息被安置在金字塔不同的层级中,变得简洁明了,需要时可以从框架中逐级搜索,使得阅读更有效率。这种阅读策略叫作“结构策略”。

③研究证明,在阅读有标记的文章时,内容的重点得到了提示,能够让阅读更为高效。文章标记可以让我们更快地筛选信息,也有助于形成更好的认知框架。我国学者王蓉的团队在实验中邀请了初中、高中和大学的在读学生,请他们阅读同一篇讲述科学知识的文章。其中部分学生阅读的材料没有标记提示,另外一些学生则会在文章中看到诸如下划线、加粗等提示重点内容的标记。在随后的记忆测试中,研究者们发现,不论处于什么学(初中、高中、大学),阅读有标记文章的学生们整体上表现出对文章内容更高的记忆水平。更有趣的是,实验还发现,这种记忆水平的提高并非总体上记忆数量的显著增加,而是体现在对于重点知识的“更佳回忆”。也就是说,文章标记就像大脑里的一个自动筛选器,以自身为线索指引记忆的方向,让大脑记住并保存需要的重点知识,分离和过滤无关的冗杂信息。

④研究还发现,并不是更多的标记就会带来更完善的阅读效果。相反,少量的有选择性的标记能够让被标注的信息在大脑中得到更好的保存。一篇文章中有少量下划线画出的重点,你能够非常清晰地分辨出它们;如果整篇文章大部分内容都被线画满,放眼望去,你只能看到标记的海洋,反而无法找到真正的重点。

⑤不同形状的标记也会产生不同的效应。用哪种特殊符号做笔记更有利于记忆知识呢?实验发现了有趣的结果:在帮助读者进行阅读记忆方面,连续的下划线(横线或者波浪线)比着重号(每个字下画三角形)更有效。研究者的解释是,连续的下划线可看作对内容的整体标记,着重号则是分别对单个汉字进行标记。阅读时,读者更容易把下划线标记的内容在大脑里串联起来进行加工,而对着重号标记的内容仍然是以一个个汉字的形式进行独立记忆。因此,在对整体内容的记忆上,下划线的效果更好。

(摘编自《百科知识》2021,04B)

【材料二】学习者常见的做笔记的方法有:

标记法。在书上重要之处圈、点、勾、画,这种方法能帮助我们把握重点,寻找文章脉络等。

批注法。批注是把段落要点、疑难注释、心得体会等随手写在书上空白处的一种方法,它不仅能使读者掌握书中的细节和要点,而且可以触类旁通,举一反三。

摘要法。做摘要是对文本核心信息的进一步提取概括。学习者通过信息提取,使关键知识凸显出来;通过概括,把文本上的知识进行语言转化,使之更为简明清晰。

列提纲。在学习过程中,新知识之间可能存在一定的内在关联,或者新知识与学习者原有的知识也会产生一定的联系,使用列提纲的方式就能迅速确立它们之间的关联。

(摘编自姚建礼《初中生语文课堂笔记研究策略》)

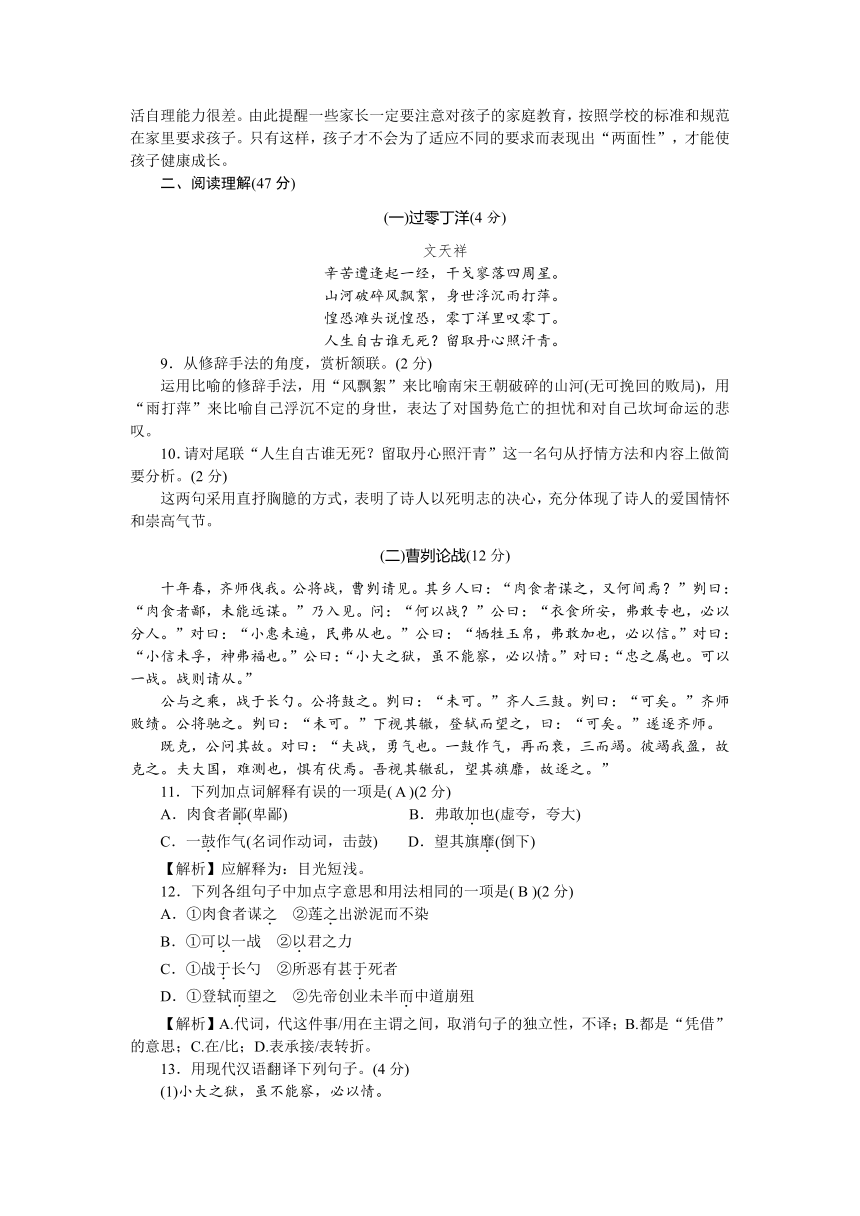

【材料三】

20.下列表述与材料一意思相同的一项是( A )(2分)

A.阅读的“线性策略”,是从文章中收集观点和信息,并将其作为分别独立的单元输入到大脑中。

B.阅读有标记的文章,学生整体表现出更好的记忆水平,且初中生表现远超高中生、大学生。

C.文章标记不仅能促进记忆数量的显著增加,而且能实现重点知识的“更佳回忆”。

D.实验发现,不同形状的标记对记忆产生不同的效应,着重号更有利于知识记忆。

【解析】B.“且初中生表现远超高中生、大学生”是无中生有;C.并非总体上记忆数量的显著增加; D.“着重号”应该为“下划线”。

21.什么是阅读的“结构策略”?请根据材料一给它下定义。(2分)

阅读的“结构策略”,是指在阅读时注重文章整体结构,根据文本内容建构一个层次清晰的框架,并将各类纷繁的信息安置在框架的不同层级中(1分),需要时从中逐级搜索的一种阅读策略(1分)。

22.材料三是一位同学做的笔记,请结合材料一、材料二的相关信息分析其优点和不足。(4分)

优点:①采用阅读的“结构策略”(答成“做摘要”或“列提纲”也可),形成了“古人谈读书”的框架(1分)。②运用批注法,将疑难问题随手书写在课文空白处,引起对重点知识的注意和思考(1分)。

不足:标记的数量过多,对课文大部分内容和所有的注释都画了下划线,这样无法清晰地分辨真正的重点(2分)。

23.请运用材料二中的摘要法,给材料一中的第③④⑤段做摘要。80字左右。(3分)

第③段:标记的好处:更快地筛选信息,形成更好的认知框架;对文章内容更好记忆,对重点知识“更佳回忆”(1分)。第④段:标记的数量:少量,有选择(1分)。第⑤段:标记的效应:连续的下划线比着重号更有效(1分)。

(五)风雪夜归人(湖北黄石中考)(12分)

马亚伟

三十多年前,父亲在离家三十里路的地方上班,他每天骑自行车往返。

冬天的天,像个面无表情的冷面人。寒气阵阵,天空透着捉摸不透的意味。父亲抬头望了几次天,说:“这天阴了好几天了,雪也没下,我还是去吧,厂里一大堆事,耽搁不得。”母亲说:“下雪了咋办,还是别去了。”父亲犹豫了一下,推起车子出了家门。

过了一会儿,天阴得更沉了。没多久,雪纷纷扬扬下了起来。那次的雪下得特别大,雪片简直像羽毛一样,在风中乱舞。母亲叹口气说:“让你爸别去上班了,他偏不听,下雪了还咋回家!”父亲轻易不会歇班,他挣的钱要供我们一家开支呢。

到了下午,雪已经积了厚厚的一层。母亲在屋里屋外团团转,雪地上留下她杂乱的脚印。“雪越下越大了,你爸可咋回来呀!”母亲语气里有明显的担忧和焦虑。“我爸今天也许不回来了呢,听他说那里有住的地方。”我安慰母亲。

黄昏时分,雪渐渐小了,但地上的雪更厚了,脚踩上去立即陷出深深的窝,每走一步都很吃力。我问母亲:“我爸今天不回来了吧?”母亲无比笃定地说:“回来!他肯定回来!”

夜色笼了过来,母亲站在门口翘首遥望,可路上连个人影也看不到。冰天雪地,我在呼啸的风中瑟缩着,感觉要被冻成一根冰棍。“妈,回家等吧!”我开口说话时,牙齿都要打战。母亲却目光专注地遥望着村口,一声不吭,她在雪花飞扬中保持着一成不变的姿势和表情,那姿势和表情像雕像般肃穆。忽然,母亲说:“走!回家做饭,你爸回来得吃上热乎饭!”

母亲认定,父亲一定会回来。我跟着母亲在屋子里忙碌起来。小小的屋子里,炉火烧得正旺,温暖弥漫着,与屋外的世界形成强烈的反差。这样的时候,分外觉得“家”这个字眼是那么可亲。母亲烧起灶火,忙着熬红薯粥。她嘱咐我在炉火上烧开水:“多烧点开水,你爸回家得赶紧让他用热水洗洗,暖和暖和。”灶火上熬着红薯粥,母亲开始切白菜,切豆腐,洗粉条,她要做父亲最爱吃的大炖菜。

屋子里的饭菜香味弥漫着,妹妹饿得叫起来:“妈,我要吃饭,爸爸今天肯定不回来了。”夜色漆黑,别人家已经过了晚饭时间,可父亲还没有回来。母亲的态度依旧坚定:“你爸一定会回来的,再等会儿!”我和妹妹围着炉火,静静等待。母亲则一趟趟往外面跑,脸上的表情越来越焦虑。

后来母亲不再出门去,但她的焦虑在升级,眉头紧锁着。就在我们都等得心烦意乱的时候,屋门“吱呀”一声开了。“爸爸回来啦!”妹妹喊起来,我和母亲也一跃而起。

我们面前的父亲,简直成了雪人!他衣服上都是雪,眉毛、胡须上也都是雪,整个人都是白的。“赶着做事,回来晚了。”父亲开口说话,“三十里地,我一步步走回来的!”父亲嘴巴像被冻僵了一般。母亲的眼泪一下子涌了出来,她使劲吸吸鼻子,为父亲拍打满身的雪。我赶紧把门关紧,让屋里的温暖一点点融化父亲的寒冷。这个世界有冰有霜,但幸好还有家;这个世界有风有雪,但幸好还有爱。夜归人,只要有人在风雪中为他守候,就一定能回到家。

父亲坐到餐桌前,看到热气腾腾的饭菜,张口想要说什么,又停了一下,终于说出一句话:“家里真暖和!”

(选自《小小说选刊》2021年第10期,有改动)

24.下列对小说相关内容的理解和分析,正确的一项是( B )(2分)

A.小说以“风雪夜归人”为题,主要写了父亲冒雪回家的故事。

B.小说以倒叙的方式讲述故事,设置悬念,吸引读者。

C.小说中的“我”是故事的讲述者,也是小说的线索人物。

D.小说多处运用对比手法,如屋内温暖与屋外寒冷的对比、妹妹形象与妈妈形象的对比。

【解析】A.“主要写了父亲冒雪回家的故事”错。小说用大量笔墨写了家人对父亲冒雪去上班的劝阻、担心,对父亲的牵挂和平安归来的期盼,实际上写的是一家人心系彼此、相互扶持、血肉相连的浓浓亲情。C.“也是小说的线索人物”错。全文围绕父亲冒雪出行、家人牵挂、雪夜归来展开,父亲这一形象贯穿全文,是小说穿针引线的线索人物。“我”是故事的讲述者,是小说故事亲历者中的一员,但并非线索人物。D.“妹妹形象与妈妈形象的对比”错。由原文第八段可知,因为时间很晚,别人家已经过了晚饭时间,妹妹饿了所以她才认为父亲不会回来了,嚷着要吃饭。妹妹直率和天真的形象并非与妈妈知心、坚持的形象形成对比,只是作者设置的一个波折桥段。

25.结合上下文,按照提示,品析下列语句。(4分)

(1)那次的雪下得特别大,雪片简直像羽毛一样,在风中乱舞。(这是环境描写,从修辞角度,品析句子表达效果)

运用比喻和拟人的修辞手法(1分),形象生动地写出雪下得猛烈,表现母亲对父亲冒着风雪去上班的牵挂和担忧(1分)。

(2)母亲的眼泪一下子涌了出来,她使劲吸吸鼻子,为父亲拍打满身的雪。(这是动作描写,分析动作所表现的人物心理)

运用“涌”“吸”“拍”等动词(1分),形象生动地写出在风雪夜母亲见到父亲回来时的激动及对父亲的心疼(1分)。

26.小说对父亲着墨不多,但父亲这一形象仍很鲜明,结合文本分析父亲形象。(3分)

阴冷的冬日父亲依然去上班,并坚持冒雪步行了三十里地回家(1分),可见父亲是一个爱家人、爱家庭的人,是一个有责任心的人(2分)。

27.小说情节并不复杂,但在叙述上总是调动着读者情绪,让读者始终牵挂着“父亲”的归来,这样使小说富有感染力。说说小说是如何达到这种艺术效果的。(3分)

叙述时以对人物的动作、神态、语言、细节描写相结合的方式(1分),用真切的语言打动人心,质朴的叙述中彰显真情(1分);同时用环境描写烘托人物心情(1分)。(言之成理即可)

三、作文(50分)

28.请从以下两道作文题中任选一道作文。

(1)请以《从________开始》为题,写一篇记叙文。

要求:①在横线上填写合适的内容,把题目补充完整,然后作文;②表达意图明确,内容具体充实;③600字左右。

(2)阅读下面三则材料,按要求作文。

材料一:成功不在于大小,而在于你是否已竭尽全力。

材料二:人生中有些事情你不竭尽全力去完成,你永远不知道自己有多么出色。

材料三:凡做一件事,便忠于一件事,将全副精力集中到这事上头,一点不旁骛。

请根据你对上面材料的理解和感悟,自选一个角度,写一篇文章。

要求:①内容积极向上;②自拟题目;③联系生活,有真情实感;④除诗歌外,文体不限;⑤不少于600字;⑥文章中不要出现真实的地名、校名和人名。

得分________ 卷后分________ 评价________

一、积累与运用(23分)

1.下列加点字的读音全部正确的一项是( D )(2分)

A.狡黠(jí) 真挚(zhì) 契合(qì) 栩栩如生(xǔ)

B.诘难(jié) 渲染(xuān) 寂寥(liáo) 脱颖而出(yǐng)

C.滞碍 (zì) 惆怅(chóu) 海啸(xiào) 心旷神怡(yí)

D.歌谣(yáo) 要诀(jué) 意蕴(yùn) 味同嚼蜡(jiáo)

【解析】A.狡黠(xiá);B.渲染(xuàn);C.滞碍(zhì)。

2.下列词语书写有误的一项是( B )(2分)

A.练达 意境 铢两悉称 目不忍睹

B.统筹 付丽 身临其境 青描淡写

C.涉猎 笼统 狂妄自大 朝朝暮暮

D.藻饰 苟安 寻章摘句 诸如此类

【解析】附丽, 轻描淡写。

3.下列句子中加点词语使用有误的一项是( A )(2分)

A.相识犹如昨天,离别却又在即,回首逝去的日子,往事浮光掠影,历历在目。

B.习近平总书记多次强调国人要读经典,从古典诗词和名著中汲取养分,反复阅读,开卷有益。

C.身临其境的旅游感受是“云旅游”无法取代的,但“云旅游”同样具有其独特的价值。

D.一只小青蛙、一块面包,甚至天文地理、名人传记,或者古诗词,谭教授都可以信手拈来分析数学定律。

【解析】浮光掠影:形容印象不深刻,像水面的光和掠过的影子一样,一晃就消逝。用在此句不合语境。

4.(原创题)读下列文段,按要求答题。(3分)

事实上,“嫦娥”奔月、“悟空”飞天、“蛟龙”下海……近年来,每一件国之重器的背后,都有青春的身影。年轻人挑大梁,一方面是他们自身有优势,__饱满__(充沛 执着 饱满)的求知欲、__充沛__(充沛 执着 饱满)的活力、__执着__(充沛 执着 饱满)的钻研劲头,这些都让他们能够在科学领域一往无前地探索,另一方面,我国科学事业正逢大有可为,也处在爬坡过坎的关键时期,有着广阔的天地可以任他们驰骋。时代提出了命题,年轻的科研工作者们找准方向、忘我奋斗,定能做出一番成就、书写精彩答卷。

(1)从括号中选择一个合适的词语填写在横线上。(1分)

(2)文段中有一处标点符号使用有误,请找出来并改正。(1分)

将“探索”后面的逗号(,)改为分号(;)。

(3)画线句是病句,请写出修改意见。(1分)

在“大有可为”后加上“的历史机遇”。

5.(襄阳中考)将下列句子组成语意连贯的一段话,语序排列正确的一项是( C )(2分)

①这初心,便是这时代的火炬,引领我们继续奋斗、砥砺向前。

②征途已至新起点,不负韶华再出发。

③请记住,无论时局如何变化,我们实现收官之年目标任务的决心从未改变,打赢疫情防控阻击战的决心从未改变。

④这决心,正如攻坚利剑,敦促我们敢打必胜、所向披靡。

⑤请记住,不论是在新冠肺炎肆虐的烽火硝烟里,还是在国际形势波谲云诡的惊涛骇浪中,我们都要秉持永恒的初心。

A.①④②⑤③ B.③⑤①④②

C.②⑤①③④ D.②④⑤①③

6.阅读下面的文段,按要求作答。(3分)

“简,安静点,别这么挣扎,像个在绝望中撕碎自己羽毛的疯狂的野鸟似的。”

“我不是鸟;没有罗网捕捉我;我是个有独立意志的自由人;我现在就要运用我的独立意志离开你。”

我再做了一次努力就自由了,我笔直地站在他面前。

“你的意志将决定你的命运,”他说,“我把我的手、我的心和我的一切财产的分享权都奉献给你。”

“你在演一出滑稽戏,我看了只会发笑。”

“我要你一辈子都在我的身边——做我的第二个自己和最好的人间伴侣。”

“对于那种命运,你已经做出了你的选择,那就得遵守。”

(1)以上文段出自英国作家夏洛蒂·勃朗特的小说《简·爱》,这里是女主人公简·爱与男主人公__罗切斯特__的对话。(1分)

(2)结合全书,说说简·爱的人生追求由哪两个基本“旋律”构成。(2分)

①富于激情(幻想、反抗、坚持不懈) ②对人间自由幸福的渴念(对更高精神境界的追求)

7.根据提示默写。(5分)

(1)__毅魄归来日__,灵旗空际看。(夏完淳《别云间》)

(2)眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,__只吹的水尽鹅飞罢__!(王磐《朝天子·咏喇叭》)

(3)“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”表达了诗人李白离别时对朋友的依依不舍之情,岑参《白雪歌送武判官归京》中的“__山回路转不见君__,__雪上空留马行处__”两句有异曲同工之妙。

(4)诸葛亮一生戎马,功标青史,但其实并无意于功名,他在《出师表》中表达自己淡泊名利的两句是“__苟全性命于乱世__,__不求闻达于诸侯__”,为后人所传颂。

(5)古诗词中有很多运用典故的句子,请你写出连续的两句:__示例一:闲来垂钓碧溪上__,__忽复乘舟梦日边__。

示例二:长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 示例三:怀旧空吟闻笛赋 到乡翻似烂柯人 示例四:相顾无相识 长歌怀采薇

8.(四川乐山中考)观察下边的漫画,请对漫画揭示的问题发表评论。(150 字左右)(4分)

漫画讽刺了家庭教育中一种极为普遍的现象,一些孩子在学校和家里的表现判若两人,俨然“双面娇娃”。在学校是好学生,学习能力很强。但在家里,却是小皇帝、小公主,生活自理能力很差。由此提醒一些家长一定要注意对孩子的家庭教育,按照学校的标准和规范在家里要求孩子。只有这样,孩子才不会为了适应不同的要求而表现出“两面性”,才能使孩子健康成长。

二、阅读理解(47分)

(一)过零丁洋(4分)

文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

9.从修辞手法的角度,赏析颔联。(2分)

运用比喻的修辞手法,用“风飘絮”来比喻南宋王朝破碎的山河(无可挽回的败局),用“雨打萍”来比喻自己浮沉不定的身世,表达了对国势危亡的担忧和对自己坎坷命运的悲叹。

10.请对尾联“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”这一名句从抒情方法和内容上做简要分析。(2分)

这两句采用直抒胸臆的方式,表明了诗人以死明志的决心,充分体现了诗人的爱国情怀和崇高气节。

(二)曹刿论战(12分)

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

11.下列加点词解释有误的一项是( A )(2分)

A.肉食者鄙(卑鄙) B.弗敢加也(虚夸,夸大)

C.一鼓作气(名词作动词,击鼓) D.望其旗靡(倒下)

【解析】应解释为:目光短浅。

12.下列各组句子中加点字意思和用法相同的一项是( B )(2分)

A.①肉食者谋之 ②莲之出淤泥而不染

B.①可以一战 ②以君之力

C.①战于长勺 ②所恶有甚于死者

D.①登轼而望之 ②先帝创业未半而中道崩殂

【解析】A.代词,代这件事/用在主谓之间,取消句子的独立性,不译;B.都是“凭借”的意思;C.在/比;D.表承接/表转折。

13.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)小大之狱,虽不能察,必以情。

大大小小的案件,虽然不能件件都明察,但一定要根据自己的诚心处理。

(2)彼竭我盈,故克之 。

对方的勇气枯竭了,而我方的勇气正旺盛,所以打败了他们。

14.曹刿的“远谋”表现在哪些地方?(2分)

曹刿的远谋体现在:①在政治上认为取信于民是作战的先决条件;②在军事上详查敌情,善抓战机,知己知彼,适时追击。

15.下列说法中不正确的一项是( B )(2分)

A.“肉食者鄙,未能远谋”是曹刿“请见”的原因,显示了他的自信。

B.本文记叙了战争的全过程,充分地显示了曹刿远大的政治抱负和军事指挥上的杰出才能。

C.鲁庄公身为鲁国的国君,在准备迎战齐师时,他先寄希望于贵族的拥护和神灵的庇佑,显示出他的“鄙”。

D.全文紧扣“论战”来写,对曹刿的论战写得详细,而战争经过写得简略,这充分表现了《左传》善于剪裁、言简意赅的特点。

【解析】B项, 文中“长勺一战”只是显示了曹刿的政治远见——他知道国君可以一战的根本是“取信于民”,并不体现他远大的政治抱负。

(三)(8分)

南歧在秦蜀山谷中,其水甘而不良,凡饮之者辄病瘿,故其地之民无一人无瘿①者。及见外方人至,则群小②妇人聚观而笑之曰:“异哉人之颈也,焦③而不吾类!”外方人曰:“尔垒然凸出于颈者,瘿病之也,不求善药去尔病,反以吾颈为焦耶?”笑者曰:“吾乡之人皆然,焉用去乎哉!”终莫知其为丑。

【注释】①瘿(yǐng):颈瘤病。②群小:贬称见识浅陋的人。③焦:细瘦。

16.解释下面加点的字。(2分)

(1)凡饮之者辄病瘿( 得(大脖子)病 )

(2)不求善药去尔病( 好 )

17.用现代汉语翻译下列句子。(2分)

其水甘而不良,凡饮之者辄病瘿。

那里的水很甜,但是水质不好,凡是常年饮用这种水的人就会得颈瘤病(大脖子病)。

18.文中画横线句子体现了南歧人怎样的心理?请简要分析。(2分)

因为南歧人生活在人人皆病的环境中,所以看到正常的“外方人”反觉得不正常,就嘲笑外方人。

19.这则寓言故事给你怎样的启示?(2分)

示例:闭关自守会使人孤陋寡闻,目光短浅,甚至发展到是非颠倒、黑白混淆的地步。

【参考译文】南歧在陕西、四川一带的山谷中,那里的水很甜,但是水质不好,凡是常年饮用这种水的人就会得大脖子病,所以南歧的居民没有不得大脖子病的。后来他们见到外地人来了,见识浅陋的人与妇人就一起来围观,笑话外地人说:“看那个人的脖子真怪,那么细长,干巴巴的,和我们的不一样。”外地人听了,笑着说:“你们的脖子臃肿凸起,那叫大脖子病,你们不去求好药治你们的病,却反而认为我的脖子细而有病吗?”嘲笑(他)的人说:“我们全村人都是这样的脖子,哪里用得着去医治呢?”始终不知道丑陋的是自己。

(四)(重庆中考B卷)(11分)

【材料一】①心理学家在研究中发现,不同的读者在阅读时会在脑内对文章信息进行不同的加工编码。通俗地说,即读者会采取不同的策略进行阅读。其中一类策略,是从浏览的文章中收集观点和信息,并把它们作为分别独立的单元输入到大脑中。就像爱吃甜食的小女孩从满地的糖果中随意挑选自己喜爱的那些,并把选好的糖果放进自己的篮子里。这类阅读策略叫作“线性策略”。

②与之相对应的另一类读者,在阅读时更加注重文章的整体结构。他们在阅读时会根据文本内容建构一个层次清晰的框架,就像用信息积木搭建了一个“金字塔”,各类纷繁的信息被安置在金字塔不同的层级中,变得简洁明了,需要时可以从框架中逐级搜索,使得阅读更有效率。这种阅读策略叫作“结构策略”。

③研究证明,在阅读有标记的文章时,内容的重点得到了提示,能够让阅读更为高效。文章标记可以让我们更快地筛选信息,也有助于形成更好的认知框架。我国学者王蓉的团队在实验中邀请了初中、高中和大学的在读学生,请他们阅读同一篇讲述科学知识的文章。其中部分学生阅读的材料没有标记提示,另外一些学生则会在文章中看到诸如下划线、加粗等提示重点内容的标记。在随后的记忆测试中,研究者们发现,不论处于什么学(初中、高中、大学),阅读有标记文章的学生们整体上表现出对文章内容更高的记忆水平。更有趣的是,实验还发现,这种记忆水平的提高并非总体上记忆数量的显著增加,而是体现在对于重点知识的“更佳回忆”。也就是说,文章标记就像大脑里的一个自动筛选器,以自身为线索指引记忆的方向,让大脑记住并保存需要的重点知识,分离和过滤无关的冗杂信息。

④研究还发现,并不是更多的标记就会带来更完善的阅读效果。相反,少量的有选择性的标记能够让被标注的信息在大脑中得到更好的保存。一篇文章中有少量下划线画出的重点,你能够非常清晰地分辨出它们;如果整篇文章大部分内容都被线画满,放眼望去,你只能看到标记的海洋,反而无法找到真正的重点。

⑤不同形状的标记也会产生不同的效应。用哪种特殊符号做笔记更有利于记忆知识呢?实验发现了有趣的结果:在帮助读者进行阅读记忆方面,连续的下划线(横线或者波浪线)比着重号(每个字下画三角形)更有效。研究者的解释是,连续的下划线可看作对内容的整体标记,着重号则是分别对单个汉字进行标记。阅读时,读者更容易把下划线标记的内容在大脑里串联起来进行加工,而对着重号标记的内容仍然是以一个个汉字的形式进行独立记忆。因此,在对整体内容的记忆上,下划线的效果更好。

(摘编自《百科知识》2021,04B)

【材料二】学习者常见的做笔记的方法有:

标记法。在书上重要之处圈、点、勾、画,这种方法能帮助我们把握重点,寻找文章脉络等。

批注法。批注是把段落要点、疑难注释、心得体会等随手写在书上空白处的一种方法,它不仅能使读者掌握书中的细节和要点,而且可以触类旁通,举一反三。

摘要法。做摘要是对文本核心信息的进一步提取概括。学习者通过信息提取,使关键知识凸显出来;通过概括,把文本上的知识进行语言转化,使之更为简明清晰。

列提纲。在学习过程中,新知识之间可能存在一定的内在关联,或者新知识与学习者原有的知识也会产生一定的联系,使用列提纲的方式就能迅速确立它们之间的关联。

(摘编自姚建礼《初中生语文课堂笔记研究策略》)

【材料三】

20.下列表述与材料一意思相同的一项是( A )(2分)

A.阅读的“线性策略”,是从文章中收集观点和信息,并将其作为分别独立的单元输入到大脑中。

B.阅读有标记的文章,学生整体表现出更好的记忆水平,且初中生表现远超高中生、大学生。

C.文章标记不仅能促进记忆数量的显著增加,而且能实现重点知识的“更佳回忆”。

D.实验发现,不同形状的标记对记忆产生不同的效应,着重号更有利于知识记忆。

【解析】B.“且初中生表现远超高中生、大学生”是无中生有;C.并非总体上记忆数量的显著增加; D.“着重号”应该为“下划线”。

21.什么是阅读的“结构策略”?请根据材料一给它下定义。(2分)

阅读的“结构策略”,是指在阅读时注重文章整体结构,根据文本内容建构一个层次清晰的框架,并将各类纷繁的信息安置在框架的不同层级中(1分),需要时从中逐级搜索的一种阅读策略(1分)。

22.材料三是一位同学做的笔记,请结合材料一、材料二的相关信息分析其优点和不足。(4分)

优点:①采用阅读的“结构策略”(答成“做摘要”或“列提纲”也可),形成了“古人谈读书”的框架(1分)。②运用批注法,将疑难问题随手书写在课文空白处,引起对重点知识的注意和思考(1分)。

不足:标记的数量过多,对课文大部分内容和所有的注释都画了下划线,这样无法清晰地分辨真正的重点(2分)。

23.请运用材料二中的摘要法,给材料一中的第③④⑤段做摘要。80字左右。(3分)

第③段:标记的好处:更快地筛选信息,形成更好的认知框架;对文章内容更好记忆,对重点知识“更佳回忆”(1分)。第④段:标记的数量:少量,有选择(1分)。第⑤段:标记的效应:连续的下划线比着重号更有效(1分)。

(五)风雪夜归人(湖北黄石中考)(12分)

马亚伟

三十多年前,父亲在离家三十里路的地方上班,他每天骑自行车往返。

冬天的天,像个面无表情的冷面人。寒气阵阵,天空透着捉摸不透的意味。父亲抬头望了几次天,说:“这天阴了好几天了,雪也没下,我还是去吧,厂里一大堆事,耽搁不得。”母亲说:“下雪了咋办,还是别去了。”父亲犹豫了一下,推起车子出了家门。

过了一会儿,天阴得更沉了。没多久,雪纷纷扬扬下了起来。那次的雪下得特别大,雪片简直像羽毛一样,在风中乱舞。母亲叹口气说:“让你爸别去上班了,他偏不听,下雪了还咋回家!”父亲轻易不会歇班,他挣的钱要供我们一家开支呢。

到了下午,雪已经积了厚厚的一层。母亲在屋里屋外团团转,雪地上留下她杂乱的脚印。“雪越下越大了,你爸可咋回来呀!”母亲语气里有明显的担忧和焦虑。“我爸今天也许不回来了呢,听他说那里有住的地方。”我安慰母亲。

黄昏时分,雪渐渐小了,但地上的雪更厚了,脚踩上去立即陷出深深的窝,每走一步都很吃力。我问母亲:“我爸今天不回来了吧?”母亲无比笃定地说:“回来!他肯定回来!”

夜色笼了过来,母亲站在门口翘首遥望,可路上连个人影也看不到。冰天雪地,我在呼啸的风中瑟缩着,感觉要被冻成一根冰棍。“妈,回家等吧!”我开口说话时,牙齿都要打战。母亲却目光专注地遥望着村口,一声不吭,她在雪花飞扬中保持着一成不变的姿势和表情,那姿势和表情像雕像般肃穆。忽然,母亲说:“走!回家做饭,你爸回来得吃上热乎饭!”

母亲认定,父亲一定会回来。我跟着母亲在屋子里忙碌起来。小小的屋子里,炉火烧得正旺,温暖弥漫着,与屋外的世界形成强烈的反差。这样的时候,分外觉得“家”这个字眼是那么可亲。母亲烧起灶火,忙着熬红薯粥。她嘱咐我在炉火上烧开水:“多烧点开水,你爸回家得赶紧让他用热水洗洗,暖和暖和。”灶火上熬着红薯粥,母亲开始切白菜,切豆腐,洗粉条,她要做父亲最爱吃的大炖菜。

屋子里的饭菜香味弥漫着,妹妹饿得叫起来:“妈,我要吃饭,爸爸今天肯定不回来了。”夜色漆黑,别人家已经过了晚饭时间,可父亲还没有回来。母亲的态度依旧坚定:“你爸一定会回来的,再等会儿!”我和妹妹围着炉火,静静等待。母亲则一趟趟往外面跑,脸上的表情越来越焦虑。

后来母亲不再出门去,但她的焦虑在升级,眉头紧锁着。就在我们都等得心烦意乱的时候,屋门“吱呀”一声开了。“爸爸回来啦!”妹妹喊起来,我和母亲也一跃而起。

我们面前的父亲,简直成了雪人!他衣服上都是雪,眉毛、胡须上也都是雪,整个人都是白的。“赶着做事,回来晚了。”父亲开口说话,“三十里地,我一步步走回来的!”父亲嘴巴像被冻僵了一般。母亲的眼泪一下子涌了出来,她使劲吸吸鼻子,为父亲拍打满身的雪。我赶紧把门关紧,让屋里的温暖一点点融化父亲的寒冷。这个世界有冰有霜,但幸好还有家;这个世界有风有雪,但幸好还有爱。夜归人,只要有人在风雪中为他守候,就一定能回到家。

父亲坐到餐桌前,看到热气腾腾的饭菜,张口想要说什么,又停了一下,终于说出一句话:“家里真暖和!”

(选自《小小说选刊》2021年第10期,有改动)

24.下列对小说相关内容的理解和分析,正确的一项是( B )(2分)

A.小说以“风雪夜归人”为题,主要写了父亲冒雪回家的故事。

B.小说以倒叙的方式讲述故事,设置悬念,吸引读者。

C.小说中的“我”是故事的讲述者,也是小说的线索人物。

D.小说多处运用对比手法,如屋内温暖与屋外寒冷的对比、妹妹形象与妈妈形象的对比。

【解析】A.“主要写了父亲冒雪回家的故事”错。小说用大量笔墨写了家人对父亲冒雪去上班的劝阻、担心,对父亲的牵挂和平安归来的期盼,实际上写的是一家人心系彼此、相互扶持、血肉相连的浓浓亲情。C.“也是小说的线索人物”错。全文围绕父亲冒雪出行、家人牵挂、雪夜归来展开,父亲这一形象贯穿全文,是小说穿针引线的线索人物。“我”是故事的讲述者,是小说故事亲历者中的一员,但并非线索人物。D.“妹妹形象与妈妈形象的对比”错。由原文第八段可知,因为时间很晚,别人家已经过了晚饭时间,妹妹饿了所以她才认为父亲不会回来了,嚷着要吃饭。妹妹直率和天真的形象并非与妈妈知心、坚持的形象形成对比,只是作者设置的一个波折桥段。

25.结合上下文,按照提示,品析下列语句。(4分)

(1)那次的雪下得特别大,雪片简直像羽毛一样,在风中乱舞。(这是环境描写,从修辞角度,品析句子表达效果)

运用比喻和拟人的修辞手法(1分),形象生动地写出雪下得猛烈,表现母亲对父亲冒着风雪去上班的牵挂和担忧(1分)。

(2)母亲的眼泪一下子涌了出来,她使劲吸吸鼻子,为父亲拍打满身的雪。(这是动作描写,分析动作所表现的人物心理)

运用“涌”“吸”“拍”等动词(1分),形象生动地写出在风雪夜母亲见到父亲回来时的激动及对父亲的心疼(1分)。

26.小说对父亲着墨不多,但父亲这一形象仍很鲜明,结合文本分析父亲形象。(3分)

阴冷的冬日父亲依然去上班,并坚持冒雪步行了三十里地回家(1分),可见父亲是一个爱家人、爱家庭的人,是一个有责任心的人(2分)。

27.小说情节并不复杂,但在叙述上总是调动着读者情绪,让读者始终牵挂着“父亲”的归来,这样使小说富有感染力。说说小说是如何达到这种艺术效果的。(3分)

叙述时以对人物的动作、神态、语言、细节描写相结合的方式(1分),用真切的语言打动人心,质朴的叙述中彰显真情(1分);同时用环境描写烘托人物心情(1分)。(言之成理即可)

三、作文(50分)

28.请从以下两道作文题中任选一道作文。

(1)请以《从________开始》为题,写一篇记叙文。

要求:①在横线上填写合适的内容,把题目补充完整,然后作文;②表达意图明确,内容具体充实;③600字左右。

(2)阅读下面三则材料,按要求作文。

材料一:成功不在于大小,而在于你是否已竭尽全力。

材料二:人生中有些事情你不竭尽全力去完成,你永远不知道自己有多么出色。

材料三:凡做一件事,便忠于一件事,将全副精力集中到这事上头,一点不旁骛。

请根据你对上面材料的理解和感悟,自选一个角度,写一篇文章。

要求:①内容积极向上;②自拟题目;③联系生活,有真情实感;④除诗歌外,文体不限;⑤不少于600字;⑥文章中不要出现真实的地名、校名和人名。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读