11.1《谏逐客书》课件(69张PPT)2021-2022学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 11.1《谏逐客书》课件(69张PPT)2021-2022学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 255.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-29 15:59:09 | ||

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

学习目的:

1、把握文章基本内容,明确中心论点和主要论据

2、学习本文结构和主要论证方法

3、了解本文的铺陈手法与相关的语言知识

4、对《史记》及 李斯其人有一定的了解

作者介绍

李斯 (?---前208),楚国上蔡人,曾与韩非师从荀子学帝王之术。早年为楚小吏,后入秦,为上推行一系列加强君王专制的措施,官至丞相,助秦统一天下。始皇死后,为赵高陷害而腰斩。

本文为李斯上秦王的奏疏,劝谏驱逐客卿的失策。使秦王取消逐客令,派人将其追回,复其官职,并加重用。

《泰山刻石》的作者秦相李斯,可称得上是我国书法史上第一个有记载的书法家。《泰山刻石》的书体是秦统一后的标准字体—小篆。其结构特点,直接继承了《石鼓文》的特征,比《石鼓文》更加简化和方整,并呈长方形,线条圆润流畅,疏密匀停,给人以端庄稳重的感受。

本文写于秦王政十年,秦王政二十六年统一天下,所以此文是秦统一前的文章。

奏疏:上书给天子的文章的通称。亦称奏议、奏书、奏启、奏章、上书等。在古代,臣子向皇帝进呈的文章有各种专门名称,如:奏、疏、议、章、表、上书、封事等等。

「章」是用来谢恩的;「奏」是用来弹劾,即揭发别人的;「表」是用来陈述衷情的;「议」是用来表示不同意见的。当然,关于这些上书的名称和功用,随着不同的时代也有变化。

「疏」也是臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏的文章,如汉朝贾谊的《论积贮疏》,唐朝魏徵的《谏太宗十思疏》等等

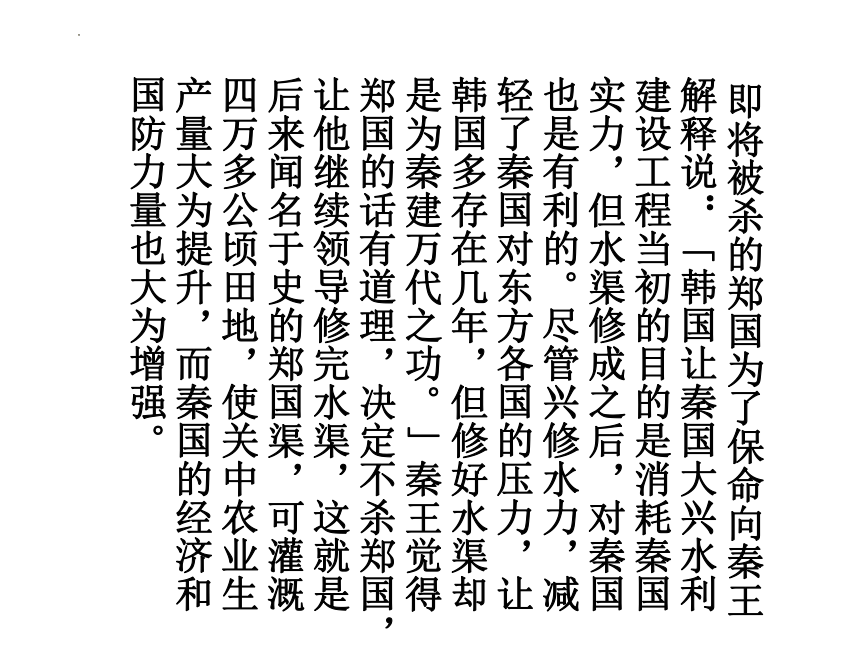

水工郑国:一个名叫郑国的水利工程师。秦王政十年,秦国破获了一个重大间谍桉。原来,韩国怕被秦所灭,想出一个疲秦之计,派了一个叫郑国的水利工程师入秦,鼓励秦国大修水利,企图削弱秦的人力、财力,使秦无力东伐。郑国入秦后,说动了秦王,于是,破土开工,引泾水入洛。正当工程进行之际,这一阴谋被发觉了。加上秦国宗室也早已对客卿在秦受重用不满,便进一步煽动,对秦王说:「各国来秦国的人,大抵为了他们自己国家的利益,来秦国做破坏的工作,请大王下令驱逐一切来客。」秦王下逐客令,并打算处死郑国。而

即将被杀的郑国为了保命向秦王解释说:「韩国让秦国大兴水利建设工程当初的目的是消耗秦国实力,但水渠修成之后,对秦国也是有利的。尽管兴修水力,减轻了秦国对东方各国的压力,让韩国多存在几年,但修好水渠却是为秦建万代之功。」秦王觉得郑国的话有道理,决定不杀郑国,让他继续领导修完水渠,这就是后来闻名于史的郑国渠,可灌溉四万多公顷田地,使关中农业生产量大为提升,而秦国的经济和国防力量也大为增强。

◎课文解析

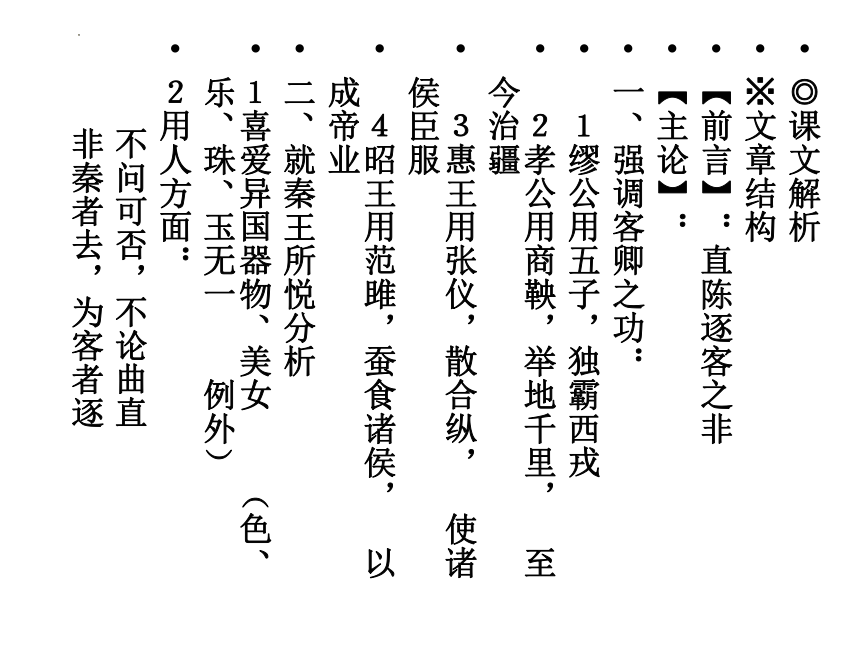

※文章结构

【前言】:直陈逐客之非

【主论】:

一、强调客卿之功:

1缪公用五子,独霸西戎

2孝公用商鞅,举地千里, 至今治疆

3惠王用张仪,散合纵, 使诸侯臣服

4昭王用范雎,蚕食诸侯, 以成帝业

二、就秦王所悦分析

1喜爱异国器物、美女 (色、乐、珠、玉无一 例外)

2用人方面:

不问可否,不论曲直

非秦者去,为客者逐

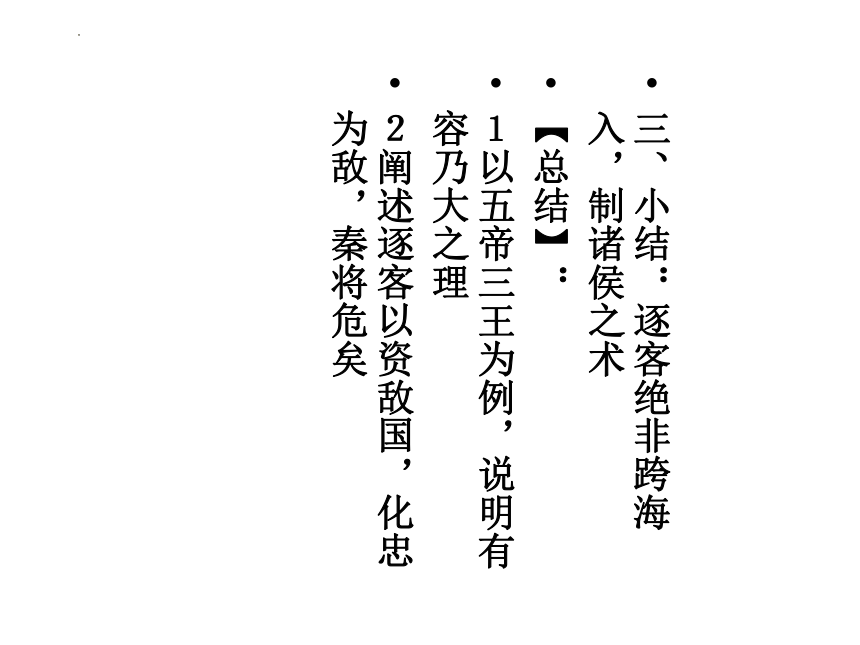

三、小结:逐客绝非跨海 入,制诸侯之术

【总结】:

1以五帝三王为例,说明有 容乃大之理

2阐述逐客以资敌国,化忠为敌,秦将危矣

结构分析

开门见山的表明观点,指出逐客是错误。

“臣闻吏议逐客,窃以为过矣。”

开门见山,语气谦和,切合日理万机的秦王的性格。

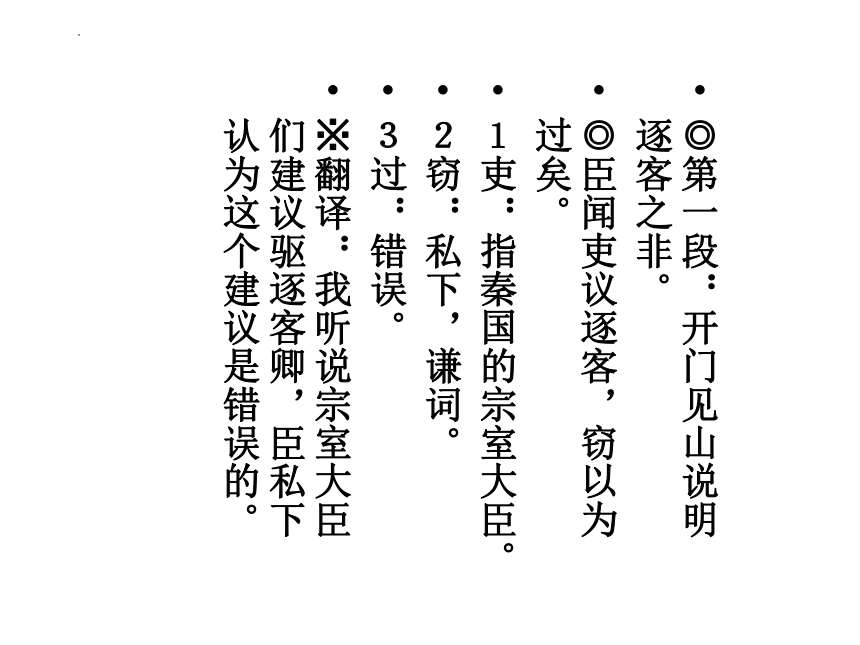

◎第一段:开门见山说明逐客之非。

◎臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

1吏:指秦国的宗室大臣。

2窃:私下,谦词。

3过:错误。

※翻译:我听说宗室大臣们建议驱逐客卿,臣私下认为这个建议是错误的。

◎第二段:从历史方面追叙秦国四君用客卿因而强盛的事实。

◎第二段1:昔缪公求士,西取由余于戎,

1缪公:即秦穆公。缪,通「穆」。

2西取由余于戎:由余,晋国人,后入戎。穆公闻其贤,以礼招致。后用其计,闢地千里,称霸西戎。

※从前穆公延揽人才,西边从戎国争取由余。

◎第二段2:东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋。

1东得百里奚于宛:百里奚,楚国宛人。原为虞国大夫,晋灭虞时被俘,为晋献公女之陪嫁奴僕,后逃回宛地。秦穆公闻其才,以五张羖(黑羊)皮赎回,任为大找,世称「五羖大夫」。

2迎蹇叔于宋:蹇叔,岐州人。居宋,经百里奚推荐,穆公聘为上大夫。翻译:东边从宛国赎得百里奚,又派人到宋国迎接蹇叔秦穆公重用百里奚后,百里奚又向秦穆公荐举蹇叔。秦穆公说:「你的才能,我已了解了。不知蹇叔有何才能?」百里奚说:「

蹇叔的。本事强我十倍,他是一个杰出的人才,希望你聘他来秦国做上卿。」秦穆公採纳了百里奚的建议,立即派公子絷带百里奚的信和重金前去聘请蹇叔。蹇叔本来不愿出来做官,无奈好友百里奚来信相邀,又加上公子絷再三恳求。蹇叔只好答应。公子絷还发现蹇叔的两个儿子白乞朮、白乙丙,谈吐不凡,也是难得的人才,就请他俩一起去秦国。秦穆公以礼相迎,虚心请教,立即任蹇叔为右相,百里奚为左相,同时又任蹇叔两个儿子为大将。

◎第二段3:来丕豹、公孙支于晋。

1来丕豹、公孙支于晋:来,招致。丕豹:晋国人,因父被杀,奔秦,穆公任为大夫。公孙支:岐州人,从晋归秦,穆公任为大夫。

※翻译:从晋国迎来丕豹和公孙支。

◎第二段4:此五子者,不产于秦,缪公用之,并国二十,遂霸西戎。

1不产于秦:不是秦国人。

2霸:称霸。

※翻译:这五位贤者,都不是秦国人,可是穆公任用他们,结果并吞二十多个国家,于是称霸西戎。

◎第二段5:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,

1商秧:姓公孙,名鞅,战国卫国人。秦孝公时为相,变法使秦富强,因功封于商,故称商鞅。

2移风易俗:转移风气,改变习俗。

3民以殷盛:人民因而富足。以:因此。殷盛:富裕。

※翻译:孝公用商鞅的变法,转移风气,改变习俗,人民因此殷实兴盛,

◎第二段6:国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,

1国以富强:国家因此富足强大。

2乐用:乐于为国效力。

3亲服:亲附臣服。

※翻译:国家因此富足强大,老百姓乐于为国效力,诸侯也亲附臣服,

◎第二段7:获楚魏之师,举地千里,至今治彊。

1获楚魏之师:秦孝公二十二年,商鞅率兵侵楚伐魏,大胜,掳获两国的军队。获:俘虏。

2举地:攻取土地。举:拔,攻下。

3治彊:安定强大。

※翻译:又侵楚伐魏,掳获两国的军队,占领千里的土地,一直到现在政治清明,国力强盛。

◎第二段8:惠王用张仪之计,

1张仪:战国魏人,秦惠文王时为相,倡连横之计。

※翻译:惠王用张仪的计策,

*张仪自幼与苏秦一起跟随鬼谷先生学游说之术。初次游说诸侯,到楚国,楚相大会宾客,席间,楚国无价国宝「和氏璧」丢失。楚相疑为张仪所窃,对他加以掠笞。张仪受辱于楚相后,投奔故人苏秦。苏秦故意恶言相辱,激励张仪入秦游说。张仪入秦途中,苏秦又暗中派其舍人侍奉张仪,给予经济上的资助。张仪入秦被任为客卿后,苏秦所派舍人才向张仪说明情况,张仪感叹说:「苏秦对我太好了,我和他比起来,实在相差太远了。」

◎第二段9:拔三川之地,西并巴蜀,北收上郡,南取汉中,

1拔三川之地:拔:攻取。三川之地,本属韩国,因境内有河、洛、伊三川而得名。在今河南省黄河两岸一带。

2巴蜀:两古国名,在今四川省境内。

3上郡:原属魏国,今陕西省绥德县一带。

※翻译:攻下三川地区,西边併吞巴郡和蜀郡,北边占领上郡,南边攻取汉中,

◎第二段10:包九夷,制鄢、郢,

1包九夷:包:兼併。夷夷,指当时在楚境内的少数民族。九:虚数,形容数目极多。

2制鄢、郢:控制楚国。鄢:春秋时楚都,在今湖北省宜城县西南。郢:战国时楚都,在今湖北省江陵县北。

※翻译:兼併许多蛮夷部落,控制鄢郢一带,

◎第二段11:东据成皋之险,割膏腴之壤,

1东据成皋之险:东边占据成皋险要的地区。成皋:县名,又名虎牢,地势险要,在今河南省成皋县西北。

2割膏腴之壤:割取肥沃的土地。膏腴之壤:指肥沃的土地。

※翻译:东边占据成皋险要的地区,割取肥沃的土地,

◎第二段12:遂散六国之从,使之西面事秦,功施到今。

1遂:于是。

2散六国之从:瓦解六国合纵的联盟。从,通「纵」,指合纵之策。

3施:延伸、延续。

※翻译:于是拆散六国的合纵,使诸侯争着向西侍奉秦国,此项功业一直延续到现在。

◎第二段13:昭王得范雎,废穰侯,逐华阳

1昭王得范雎: 昭王,即秦昭襄王。范雎,战国魏人,以远交近攻之策略为昭王相,封应侯。雎,音ㄐㄩ。

2废穰侯逐华阳:穰侯,即魏冉。华阳,指华阳君,即米戎。二人为昭襄王母宣太后之弟,专权擅政。昭襄王採范雎计,废穰侯,逐华阳君于关外。穰,音ㄖㄤˊ。

※翻译:昭王得到范雎为丞相,于是罢免穰侯,驱逐华阳君于关外。

◎第二段14:彊公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。

1彊公室杜私门:巩固王室的权力,杜绝私人的势力。杜:杜绝。私门:豪贵之门,指穰侯等权贵家族。

2蚕食:形容逐步侵吞。

※翻译:强大王室的权力,杜绝私人的势力,而后逐渐吞併诸侯的土地,使秦国完成称帝的基业。

◎第二段15:此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉?

1此四君者:这四位君主|穆公、孝公、惠王、昭王。

2以:凭藉。

3何负:有什麽对不起。

※翻译:以上这四位君主|穆公、孝公、惠王、昭王,都是凭藉客卿的功劳。从这些历史事实看来,客卿有什麽对不起秦国的呢?

◎第二段16:向使四君却客而不内,疏士而不用,

1向使:假使。

2却:拒绝。

3内:通「纳」,接纳。

4疏士:疏远贤士。

※翻译:假使这四位君主,拒绝客卿而不接纳,疏远贤才而不重用,

◎第二段17:是使国无富利之实,而秦无彊大之名也。

1是使国无富利之实:那麽国家就没有富足得利的事实。是:此也。使:使得。国无富利之实:国家就没有富足得利的事实。

2秦无彊大之名:秦国也就没有强盛壮大的威名。

※翻译:那麽国家就没有富足得利的事实,而秦国也就没有强盛壮大的威名了。

2、铺陈四代秦君重用客卿而富国的史实,证明客卿有功于

穆公求士———广纳人才———遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国———民盛国强

惠王用张仪——四面扩张———以横破纵

昭王得范雎——打击豪门———强化集权

“向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。”

◎第三段:谓秦君喜用异国之物,而用人则否,以驳逐客之不当。

◎第三段1:今陛下致昆山之玉,

1致昆山之玉:致:获得。昆山之玉:指崑崙山北麓和阗所产美玉,也称和阗玉。昆山:即昆仑山。

※翻译:现在陛下获得昆山所产的美玉。

◎第三段2:有随和之宝,

1随和之宝:指随侯珠、和氏璧。随,亦作「隋」,春秋国名。相传随侯曾救大蛇,后蛇衔珠相报,世称「随侯珠」。和,即卞和,春秋楚人,得璞玉于山中,献厉王及武王,皆以为石,被砍去双足。至文王时,卞和抱玉哭于荆山下,王使人剖之,困为美玉,世称和氏璧。

◎第三段3:垂明月之珠,服太阿之剑。

1垂:悬挂。

2明月之珠:即夜光珠。

3服:佩带。

4太阿之剑:相传为吴人欧冶子与干将所铸宝剑之一。阿:音,ㄜ。

※翻译:挂着明月珠,佩着太阿剑。

*按:欧冶子,春秋时人,善铸剑,尝为越王铸五把名剑,曰:湛卢、巨阙、 胜邪、鱼肠、纯钩。干将,吴国人。铸剑时,其妻莫邪断髮剪爪投于洪炉中,遂成剑二。阳曰干将,阴曰莫邪。

*相传春秋时,楚王命欧冶子、干将铸造龙渊、泰阿、工布三剑。楚王持泰阿率众击破敌军。事见越绝书越绝外传记宝剑。泰阿,又作「太阿」;龙渊,后因避唐高祖李渊讳,改称「龙泉」。战国策韩策一:「龙渊、太阿,皆陆断马牛,水击鹄雁。」

◎第三段4:乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。

1乘纤离之马:骑着纤离马。纤离:骏马名。

2建翠凤之旗:树立翠凤旗。建:树立。翠凤之旗:用翠羽结成凤形为饰的旗子。

3树灵鼍之鼓:树:架设。灵鼍之鼓:用鼍皮製成的鼓。鼍:鳄鱼类动物,俗称鼍龙,皮可制鼓。古以为神异故称灵鼍。

※翻译:骑着纤离马,树立翠凤旗,摆着灵鼍鼓。

◎第三段5:此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国之所生然后可,则是夜光之璧,不饰朝廷。

1生:产生、出产。

2说:通「悦」,喜欢。

3饰:装饰。

※翻译:这几种宝物,秦国一种也不出产,然而陛下喜欢它,是为什麽呢?一定要秦国生产的才可以,那麽夜裡放光的宝玉,就不应该装饰在朝廷中;

◎第三段6:犀象之器,不为玩好;郑卫之女,不充后宫;

1犀象之器:犀牛角、象牙所製成的器皿。

2玩好:把玩欣赏。

3郑卫之女:泛外国美女。春秋、战国时,相传郑、魏二国多美女。

※翻译:犀牛角、象牙所製成的器皿,就不应该拿来把玩欣赏;郑卫等外国的美女,就不应该充列在后宫;

◎第三段7:而骏良駃騠,不实外厩;江南金锡不为用;

1駃騠:骏马名。

2外厩:宫外的马棚。

※翻译:而北狄所产的駃騠等名马,也不该养在马棚;同时江南出产的黄金白锡不该使用。

◎第三段8:西蜀丹青不为采。

1西蜀丹青不为采:丹青,即丹砂、靛青,产于西蜀,为彩绘颜料。采,同「彩」,彩饰、彩绘。

※翻译:西蜀出产的硃砂空青也不能用来彩绘。

◎第三段9:所以饰后宫,充下陈,娱心意,说耳目者,必出于秦然后可,

1饰:装饰。

2充下陈:指侍妾充满后宫。充:充满。下陈:犹言后列,指侍妾。

*古代帝王见宾客,以婢妾侍立于身后,以壮威势,故曰「充下陈」。

※翻译:所有装饰后宫,充满后宫,赏心乐意的,取悦耳目的,一定要出产在秦国才可以,

◎第三段10:则是宛珠之簪,傅玑之珥,

1宛珠之簪:以宛珠嵌饰的簪子。宛:楚地,今河南省南阳巿,产珠玉。

*嵌饰:镶填装饰。嵌,音ㄑ一ㄢ,填也。

2傅玑之珥:镶珠玑的耳环。傅:通「附」,镶嵌、装饰。玑:不圆的珠。珥,耳环。

※翻译:那么缀着宛珠的发簪,镶着珠玑的耳坠,

◎第三段11:阿缟之衣,锦绣之饰,不进于前;

1阿缟:阿,今山东省东阿县。缟:白色生绢。

2锦绣之饰:织锦刺绣的装饰。

3不进于前:不会进献于君王的面前。进:进献。

※翻译:东阿特製的白绢衣,织锦刺绣的装饰,不会进献于君王的面前。

◎第三段12:而随俗雅化,佳冶窈窕,赵女不立于侧也。

1随俗雅化:趋随时尚,高雅别致。

2佳冶窈窕:容貌娇艳,体态美好。

3不立于侧:不会侍立在君主的左右。

※翻译:而趋随时尚高雅别緻,容貌娇艳体态美好的赵国女子,也不会侍立在君主的左右了。

◎第三段13:夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,

1击瓮叩缶:叩,击。缶,瓦器。瓮、缶为秦国陶制打击乐器,声音粗犷、质朴。

2弹筝搏髀:筝,乐器,五弦,秦将蒙恬改为十二弦,唐后为十三弦。搏:拍打。髀,大腿。

※翻译:再说到敲水瓶、打瓦缶、弹竹筝、拍大腿,

*髀肉复生:刘备住荆州数年,尝于刘表坐起至厕,见髀裡肉生,慨然流涕。还坐,刘表怪问刘备,备曰:「吾常身不离鞍,髀肉皆消。今不复骑,髀裡肉生。日月若驰,老将至矣,而功业不建,是以悲耳。」髀即大腿。后来人们用「髀肉复生」慨叹自己长期赋闲,没有成就可言。

◎第三段14:而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也。

1歌呼呜呜:呜呜地歌唱。

2快耳:以舒适耳朵。

3真秦之声:才真是秦国的音乐。

※翻译:呜呜地歌唱,以舒适耳朵的,才真是秦国的音乐。

◎第三段15:郑、卫、桑间、韶虞、武象者,异国之乐也。

1郑卫桑间韶虞武象:郑卫:指郑、卫两国的音乐。桑间:指卫国桑间的音乐。韶虞:舜乐名。武象:周乐名。

2异国之乐:别国的音乐。

※翻译:那些郑卫桑间的歌谣,舜的韶虞、周朝武象,是别国的音乐。

◎第三段16:今弃击瓮叩缶而就郑卫,退弹筝而取韶虞,若是者何也?

1弃击瓮叩缶:舍弃敲打水瓶瓦缶。

2就郑卫:趋向郑卫桑间。就:接近,引申为取用。

3退:舍弃。

4取:采用。

※翻译:现在大王您舍弃敲打水瓶瓦缶而趋向郑卫桑间,放弃弹奏竹筝而采用韶虞、武象,这样做是为了什么呢?

◎第三段17:快意当前,适观而已矣。

1快意当前:眼前的快乐。

2适观而已:适合观赏罢了。

※翻译:还不是为了眼前的快乐,适合观赏罢了!

◎第三段18:今取人则不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。

1今取人则不然:现在任用人才,却不是这样。

2不问可否:不问才能的优劣。

3曲直:指人品的好坏。

4去:罢黜。

※翻译:现在任用人才,却不是这样,不问才能的优劣,不论品德的好坏,不是秦国人就罢黜,凡是客卿就驱逐。

◎第三段19:然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎民人也!此非所以跨海内,制诸侯之术也!

1然则:那麽。

2重:重视、看重。

3跨海内:统一天下。跨:占领、据有。

4术:方法。

※翻译:这样看来,那麽大王所看重的是在美色、音乐、珍珠、宝玉,而所轻视的是人。这不是统一天下,掌控诸侯的好办法啊!

3、用物与人类比,列举事实说明爱异国物、逐外国人非统一天下、制服诸侯之术。

“然则是所重者在乎色、乐、珠、玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

◎第四段:强调有容乃大之理,用以反证逐客之不当。

◎第四段1:臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强者则士勇。

1地广者粟多:土地大的米粮多。

2兵强者则士勇:军队强大的兵士勇敢。

※翻译:我听说土地大的米粮多,国家大的人口众多,军队强大的兵士勇敢。

◎第四段2:是以泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;

1是以:所以。

2让:舍弃。

3成其大:成就它的高大。

4择:区分、排除。

5就其深:成就它的深广。就:成也。

※翻译:所以泰山不舍弃任何小土壤,才能成就它的高大;河海不挑剔任何小水流,才能成就它的深广;

◎第四段2:王者不却众庶,故能明其德。

1不却众庶:不拒绝接纳众民。却:拒绝。

2明其德:显扬他的盛德。

明:彰显,作动词用。

※翻译:想要称王天下的人,不拒绝众民,才能显扬他的盛德。

◎第四段3:是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福。

1地无四方:地域不分东西南北。

2民无异国:人民不分本国外国。

3四时充美:时时充实美好。四时:四季,此指时时。

※翻译:所以地域不分东西南北,人民不分本国外国,国家时时充实美好,鬼神也降临福泽。

◎第四段4:此五帝三王之所以无敌也。

1所以:何以。为什么。表原因。

2五帝三王:通常指黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。三王,指夏、商、周三代的开国君主,即夏禹、商汤和周文王、武王。

3无敌:无敌于天下。

※翻译:这就是五帝三王所以无敌于天下的原因啊!

◎第四段5:今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,

1乃:竟。

2弃黔首以资敌国:抛弃百姓来帮助敌国。黔首:指百姓。黔:黑色。战国和秦代对人民的称呼,当时人民常以黑巾包头,所以称「黔首」。资:帮助。

3却宾客:辞退宾客。

4业诸侯:使诸侯成就功业。业:此处作动词。

※翻译:现在您竟然抛弃人民来帮助敌国,辞退宾客让他们帮助其他诸侯建立功业,

◎第四段6:,使天下之士, 退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓藉寇兵而赍盗粮者也。

1 使天下之士:使天下的贤才。

2退:退避。

3裹足:止足不前。

4藉寇兵而赍盗粮:以兵器借助敌寇,以粮食送给盗贼。藉:通「借」。赍,送财物给人。

※翻译:使天下的贤才,退避不敢向西侍奉秦国,停住脚步,从此不踏入秦国,此语意谓助敌寇以侵害自己,其愚不可及也。这样就是所谓:借兵器给敌人,送粮食给盗贼啊!

4、理论概括论述,阐明纳客与逐客的利害。

却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

◎第五段:总结逐客之害

◎第五段1:夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。

1物不产于秦:物品不是出产于秦国。

2可宝者多:值得珍贵的却很多。

※翻译:物品不是出产于秦国,但是值得珍贵的却很多;人才不是出生于秦国,可是愿意效忠秦国的却不少。

◎第五段2:今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

1逐客以资敌国:驱逐客卿去帮 助敌国。

2损民:减少人民。

3益仇:增加仇敌的力量。

4内自虚:内使国力空虚。

5而外树怨于诸侯:在外又跟诸侯结怨。树怨:结怨。树:树立、结下。

6求国无危:希望国家没有危险。

※翻译:现在驱逐客卿去帮助敌国,减损人民去增加仇敌的力量,使自己内部空虚,而在外又跟诸侯结怨,如此希望国家没有危险,这是不可能的啊!

第四部分:修辞

一、排比

1西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于晋。

2西并巴蜀,北收上郡,南取汉中。

3今陛下致昆山之玉,有随和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。

4夜光之璧,不饰朝廷;犀象之器,不为玩好;郑卫之女,不充后宫;而骏良駃騠,不实外厩。

5泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。

6宛珠之簪,傅玑之耳,阿缟之衣,绵绣之饰。(3|6兼类叠)

二、借代

1服「太阿」之剑|借为宝剑。

2乘「纤离」之马|借为良马

3弃「黔首」以资敌国|借为百姓。

三、对偶

1跨海内,制诸侯。

2废穰侯,逐华阳,彊公室,杜私门。

3饰后宫,充下陈,娱心意,说耳目。

4移风易俗。

5弹筝搏髀。

四、譬喻

1泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。

2蚕食诸侯。

五、转品

1「蚕」食诸侯(名词作副词)

2却宾客以「业」诸侯(名词作动词)

3王者不却众庶,故能「明」其德(形容词作动词)

六、设问

1由此观之,客何负于秦哉?

2此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之何也?

3退弹筝而取韶虞,若是者何也?

5、得出结论,逐客必将造成秦国的危亡。

“今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”

艺术特点

1、立论高远,切中根本—立场

2、史实为据,利害对举—方法

3、修辞得当,逐层推进—策略

有理有据,文句放纵不拘。

本文善于运用排比、对偶、铺陈等手法,排比气势奔放。为骈文之初祖、汉赋之先声。。

本文句式散偶错综,长短相间,词藻瑰丽,声律铿锵,有形象之美,音韵之谐。

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

谏逐客书

李斯

辽宁地质工程职业学院

学习目的:

1、把握文章基本内容,明确中心论点和主要论据

2、学习本文结构和主要论证方法

3、了解本文的铺陈手法与相关的语言知识

4、对《史记》及 李斯其人有一定的了解

作者介绍

李斯 (?---前208),楚国上蔡人,曾与韩非师从荀子学帝王之术。早年为楚小吏,后入秦,为上推行一系列加强君王专制的措施,官至丞相,助秦统一天下。始皇死后,为赵高陷害而腰斩。

本文为李斯上秦王的奏疏,劝谏驱逐客卿的失策。使秦王取消逐客令,派人将其追回,复其官职,并加重用。

《泰山刻石》的作者秦相李斯,可称得上是我国书法史上第一个有记载的书法家。《泰山刻石》的书体是秦统一后的标准字体—小篆。其结构特点,直接继承了《石鼓文》的特征,比《石鼓文》更加简化和方整,并呈长方形,线条圆润流畅,疏密匀停,给人以端庄稳重的感受。

本文写于秦王政十年,秦王政二十六年统一天下,所以此文是秦统一前的文章。

奏疏:上书给天子的文章的通称。亦称奏议、奏书、奏启、奏章、上书等。在古代,臣子向皇帝进呈的文章有各种专门名称,如:奏、疏、议、章、表、上书、封事等等。

「章」是用来谢恩的;「奏」是用来弹劾,即揭发别人的;「表」是用来陈述衷情的;「议」是用来表示不同意见的。当然,关于这些上书的名称和功用,随着不同的时代也有变化。

「疏」也是臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏的文章,如汉朝贾谊的《论积贮疏》,唐朝魏徵的《谏太宗十思疏》等等

水工郑国:一个名叫郑国的水利工程师。秦王政十年,秦国破获了一个重大间谍桉。原来,韩国怕被秦所灭,想出一个疲秦之计,派了一个叫郑国的水利工程师入秦,鼓励秦国大修水利,企图削弱秦的人力、财力,使秦无力东伐。郑国入秦后,说动了秦王,于是,破土开工,引泾水入洛。正当工程进行之际,这一阴谋被发觉了。加上秦国宗室也早已对客卿在秦受重用不满,便进一步煽动,对秦王说:「各国来秦国的人,大抵为了他们自己国家的利益,来秦国做破坏的工作,请大王下令驱逐一切来客。」秦王下逐客令,并打算处死郑国。而

即将被杀的郑国为了保命向秦王解释说:「韩国让秦国大兴水利建设工程当初的目的是消耗秦国实力,但水渠修成之后,对秦国也是有利的。尽管兴修水力,减轻了秦国对东方各国的压力,让韩国多存在几年,但修好水渠却是为秦建万代之功。」秦王觉得郑国的话有道理,决定不杀郑国,让他继续领导修完水渠,这就是后来闻名于史的郑国渠,可灌溉四万多公顷田地,使关中农业生产量大为提升,而秦国的经济和国防力量也大为增强。

◎课文解析

※文章结构

【前言】:直陈逐客之非

【主论】:

一、强调客卿之功:

1缪公用五子,独霸西戎

2孝公用商鞅,举地千里, 至今治疆

3惠王用张仪,散合纵, 使诸侯臣服

4昭王用范雎,蚕食诸侯, 以成帝业

二、就秦王所悦分析

1喜爱异国器物、美女 (色、乐、珠、玉无一 例外)

2用人方面:

不问可否,不论曲直

非秦者去,为客者逐

三、小结:逐客绝非跨海 入,制诸侯之术

【总结】:

1以五帝三王为例,说明有 容乃大之理

2阐述逐客以资敌国,化忠为敌,秦将危矣

结构分析

开门见山的表明观点,指出逐客是错误。

“臣闻吏议逐客,窃以为过矣。”

开门见山,语气谦和,切合日理万机的秦王的性格。

◎第一段:开门见山说明逐客之非。

◎臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

1吏:指秦国的宗室大臣。

2窃:私下,谦词。

3过:错误。

※翻译:我听说宗室大臣们建议驱逐客卿,臣私下认为这个建议是错误的。

◎第二段:从历史方面追叙秦国四君用客卿因而强盛的事实。

◎第二段1:昔缪公求士,西取由余于戎,

1缪公:即秦穆公。缪,通「穆」。

2西取由余于戎:由余,晋国人,后入戎。穆公闻其贤,以礼招致。后用其计,闢地千里,称霸西戎。

※从前穆公延揽人才,西边从戎国争取由余。

◎第二段2:东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋。

1东得百里奚于宛:百里奚,楚国宛人。原为虞国大夫,晋灭虞时被俘,为晋献公女之陪嫁奴僕,后逃回宛地。秦穆公闻其才,以五张羖(黑羊)皮赎回,任为大找,世称「五羖大夫」。

2迎蹇叔于宋:蹇叔,岐州人。居宋,经百里奚推荐,穆公聘为上大夫。翻译:东边从宛国赎得百里奚,又派人到宋国迎接蹇叔秦穆公重用百里奚后,百里奚又向秦穆公荐举蹇叔。秦穆公说:「你的才能,我已了解了。不知蹇叔有何才能?」百里奚说:「

蹇叔的。本事强我十倍,他是一个杰出的人才,希望你聘他来秦国做上卿。」秦穆公採纳了百里奚的建议,立即派公子絷带百里奚的信和重金前去聘请蹇叔。蹇叔本来不愿出来做官,无奈好友百里奚来信相邀,又加上公子絷再三恳求。蹇叔只好答应。公子絷还发现蹇叔的两个儿子白乞朮、白乙丙,谈吐不凡,也是难得的人才,就请他俩一起去秦国。秦穆公以礼相迎,虚心请教,立即任蹇叔为右相,百里奚为左相,同时又任蹇叔两个儿子为大将。

◎第二段3:来丕豹、公孙支于晋。

1来丕豹、公孙支于晋:来,招致。丕豹:晋国人,因父被杀,奔秦,穆公任为大夫。公孙支:岐州人,从晋归秦,穆公任为大夫。

※翻译:从晋国迎来丕豹和公孙支。

◎第二段4:此五子者,不产于秦,缪公用之,并国二十,遂霸西戎。

1不产于秦:不是秦国人。

2霸:称霸。

※翻译:这五位贤者,都不是秦国人,可是穆公任用他们,结果并吞二十多个国家,于是称霸西戎。

◎第二段5:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,

1商秧:姓公孙,名鞅,战国卫国人。秦孝公时为相,变法使秦富强,因功封于商,故称商鞅。

2移风易俗:转移风气,改变习俗。

3民以殷盛:人民因而富足。以:因此。殷盛:富裕。

※翻译:孝公用商鞅的变法,转移风气,改变习俗,人民因此殷实兴盛,

◎第二段6:国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,

1国以富强:国家因此富足强大。

2乐用:乐于为国效力。

3亲服:亲附臣服。

※翻译:国家因此富足强大,老百姓乐于为国效力,诸侯也亲附臣服,

◎第二段7:获楚魏之师,举地千里,至今治彊。

1获楚魏之师:秦孝公二十二年,商鞅率兵侵楚伐魏,大胜,掳获两国的军队。获:俘虏。

2举地:攻取土地。举:拔,攻下。

3治彊:安定强大。

※翻译:又侵楚伐魏,掳获两国的军队,占领千里的土地,一直到现在政治清明,国力强盛。

◎第二段8:惠王用张仪之计,

1张仪:战国魏人,秦惠文王时为相,倡连横之计。

※翻译:惠王用张仪的计策,

*张仪自幼与苏秦一起跟随鬼谷先生学游说之术。初次游说诸侯,到楚国,楚相大会宾客,席间,楚国无价国宝「和氏璧」丢失。楚相疑为张仪所窃,对他加以掠笞。张仪受辱于楚相后,投奔故人苏秦。苏秦故意恶言相辱,激励张仪入秦游说。张仪入秦途中,苏秦又暗中派其舍人侍奉张仪,给予经济上的资助。张仪入秦被任为客卿后,苏秦所派舍人才向张仪说明情况,张仪感叹说:「苏秦对我太好了,我和他比起来,实在相差太远了。」

◎第二段9:拔三川之地,西并巴蜀,北收上郡,南取汉中,

1拔三川之地:拔:攻取。三川之地,本属韩国,因境内有河、洛、伊三川而得名。在今河南省黄河两岸一带。

2巴蜀:两古国名,在今四川省境内。

3上郡:原属魏国,今陕西省绥德县一带。

※翻译:攻下三川地区,西边併吞巴郡和蜀郡,北边占领上郡,南边攻取汉中,

◎第二段10:包九夷,制鄢、郢,

1包九夷:包:兼併。夷夷,指当时在楚境内的少数民族。九:虚数,形容数目极多。

2制鄢、郢:控制楚国。鄢:春秋时楚都,在今湖北省宜城县西南。郢:战国时楚都,在今湖北省江陵县北。

※翻译:兼併许多蛮夷部落,控制鄢郢一带,

◎第二段11:东据成皋之险,割膏腴之壤,

1东据成皋之险:东边占据成皋险要的地区。成皋:县名,又名虎牢,地势险要,在今河南省成皋县西北。

2割膏腴之壤:割取肥沃的土地。膏腴之壤:指肥沃的土地。

※翻译:东边占据成皋险要的地区,割取肥沃的土地,

◎第二段12:遂散六国之从,使之西面事秦,功施到今。

1遂:于是。

2散六国之从:瓦解六国合纵的联盟。从,通「纵」,指合纵之策。

3施:延伸、延续。

※翻译:于是拆散六国的合纵,使诸侯争着向西侍奉秦国,此项功业一直延续到现在。

◎第二段13:昭王得范雎,废穰侯,逐华阳

1昭王得范雎: 昭王,即秦昭襄王。范雎,战国魏人,以远交近攻之策略为昭王相,封应侯。雎,音ㄐㄩ。

2废穰侯逐华阳:穰侯,即魏冉。华阳,指华阳君,即米戎。二人为昭襄王母宣太后之弟,专权擅政。昭襄王採范雎计,废穰侯,逐华阳君于关外。穰,音ㄖㄤˊ。

※翻译:昭王得到范雎为丞相,于是罢免穰侯,驱逐华阳君于关外。

◎第二段14:彊公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。

1彊公室杜私门:巩固王室的权力,杜绝私人的势力。杜:杜绝。私门:豪贵之门,指穰侯等权贵家族。

2蚕食:形容逐步侵吞。

※翻译:强大王室的权力,杜绝私人的势力,而后逐渐吞併诸侯的土地,使秦国完成称帝的基业。

◎第二段15:此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉?

1此四君者:这四位君主|穆公、孝公、惠王、昭王。

2以:凭藉。

3何负:有什麽对不起。

※翻译:以上这四位君主|穆公、孝公、惠王、昭王,都是凭藉客卿的功劳。从这些历史事实看来,客卿有什麽对不起秦国的呢?

◎第二段16:向使四君却客而不内,疏士而不用,

1向使:假使。

2却:拒绝。

3内:通「纳」,接纳。

4疏士:疏远贤士。

※翻译:假使这四位君主,拒绝客卿而不接纳,疏远贤才而不重用,

◎第二段17:是使国无富利之实,而秦无彊大之名也。

1是使国无富利之实:那麽国家就没有富足得利的事实。是:此也。使:使得。国无富利之实:国家就没有富足得利的事实。

2秦无彊大之名:秦国也就没有强盛壮大的威名。

※翻译:那麽国家就没有富足得利的事实,而秦国也就没有强盛壮大的威名了。

2、铺陈四代秦君重用客卿而富国的史实,证明客卿有功于

穆公求士———广纳人才———遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国———民盛国强

惠王用张仪——四面扩张———以横破纵

昭王得范雎——打击豪门———强化集权

“向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。”

◎第三段:谓秦君喜用异国之物,而用人则否,以驳逐客之不当。

◎第三段1:今陛下致昆山之玉,

1致昆山之玉:致:获得。昆山之玉:指崑崙山北麓和阗所产美玉,也称和阗玉。昆山:即昆仑山。

※翻译:现在陛下获得昆山所产的美玉。

◎第三段2:有随和之宝,

1随和之宝:指随侯珠、和氏璧。随,亦作「隋」,春秋国名。相传随侯曾救大蛇,后蛇衔珠相报,世称「随侯珠」。和,即卞和,春秋楚人,得璞玉于山中,献厉王及武王,皆以为石,被砍去双足。至文王时,卞和抱玉哭于荆山下,王使人剖之,困为美玉,世称和氏璧。

◎第三段3:垂明月之珠,服太阿之剑。

1垂:悬挂。

2明月之珠:即夜光珠。

3服:佩带。

4太阿之剑:相传为吴人欧冶子与干将所铸宝剑之一。阿:音,ㄜ。

※翻译:挂着明月珠,佩着太阿剑。

*按:欧冶子,春秋时人,善铸剑,尝为越王铸五把名剑,曰:湛卢、巨阙、 胜邪、鱼肠、纯钩。干将,吴国人。铸剑时,其妻莫邪断髮剪爪投于洪炉中,遂成剑二。阳曰干将,阴曰莫邪。

*相传春秋时,楚王命欧冶子、干将铸造龙渊、泰阿、工布三剑。楚王持泰阿率众击破敌军。事见越绝书越绝外传记宝剑。泰阿,又作「太阿」;龙渊,后因避唐高祖李渊讳,改称「龙泉」。战国策韩策一:「龙渊、太阿,皆陆断马牛,水击鹄雁。」

◎第三段4:乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。

1乘纤离之马:骑着纤离马。纤离:骏马名。

2建翠凤之旗:树立翠凤旗。建:树立。翠凤之旗:用翠羽结成凤形为饰的旗子。

3树灵鼍之鼓:树:架设。灵鼍之鼓:用鼍皮製成的鼓。鼍:鳄鱼类动物,俗称鼍龙,皮可制鼓。古以为神异故称灵鼍。

※翻译:骑着纤离马,树立翠凤旗,摆着灵鼍鼓。

◎第三段5:此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国之所生然后可,则是夜光之璧,不饰朝廷。

1生:产生、出产。

2说:通「悦」,喜欢。

3饰:装饰。

※翻译:这几种宝物,秦国一种也不出产,然而陛下喜欢它,是为什麽呢?一定要秦国生产的才可以,那麽夜裡放光的宝玉,就不应该装饰在朝廷中;

◎第三段6:犀象之器,不为玩好;郑卫之女,不充后宫;

1犀象之器:犀牛角、象牙所製成的器皿。

2玩好:把玩欣赏。

3郑卫之女:泛外国美女。春秋、战国时,相传郑、魏二国多美女。

※翻译:犀牛角、象牙所製成的器皿,就不应该拿来把玩欣赏;郑卫等外国的美女,就不应该充列在后宫;

◎第三段7:而骏良駃騠,不实外厩;江南金锡不为用;

1駃騠:骏马名。

2外厩:宫外的马棚。

※翻译:而北狄所产的駃騠等名马,也不该养在马棚;同时江南出产的黄金白锡不该使用。

◎第三段8:西蜀丹青不为采。

1西蜀丹青不为采:丹青,即丹砂、靛青,产于西蜀,为彩绘颜料。采,同「彩」,彩饰、彩绘。

※翻译:西蜀出产的硃砂空青也不能用来彩绘。

◎第三段9:所以饰后宫,充下陈,娱心意,说耳目者,必出于秦然后可,

1饰:装饰。

2充下陈:指侍妾充满后宫。充:充满。下陈:犹言后列,指侍妾。

*古代帝王见宾客,以婢妾侍立于身后,以壮威势,故曰「充下陈」。

※翻译:所有装饰后宫,充满后宫,赏心乐意的,取悦耳目的,一定要出产在秦国才可以,

◎第三段10:则是宛珠之簪,傅玑之珥,

1宛珠之簪:以宛珠嵌饰的簪子。宛:楚地,今河南省南阳巿,产珠玉。

*嵌饰:镶填装饰。嵌,音ㄑ一ㄢ,填也。

2傅玑之珥:镶珠玑的耳环。傅:通「附」,镶嵌、装饰。玑:不圆的珠。珥,耳环。

※翻译:那么缀着宛珠的发簪,镶着珠玑的耳坠,

◎第三段11:阿缟之衣,锦绣之饰,不进于前;

1阿缟:阿,今山东省东阿县。缟:白色生绢。

2锦绣之饰:织锦刺绣的装饰。

3不进于前:不会进献于君王的面前。进:进献。

※翻译:东阿特製的白绢衣,织锦刺绣的装饰,不会进献于君王的面前。

◎第三段12:而随俗雅化,佳冶窈窕,赵女不立于侧也。

1随俗雅化:趋随时尚,高雅别致。

2佳冶窈窕:容貌娇艳,体态美好。

3不立于侧:不会侍立在君主的左右。

※翻译:而趋随时尚高雅别緻,容貌娇艳体态美好的赵国女子,也不会侍立在君主的左右了。

◎第三段13:夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,

1击瓮叩缶:叩,击。缶,瓦器。瓮、缶为秦国陶制打击乐器,声音粗犷、质朴。

2弹筝搏髀:筝,乐器,五弦,秦将蒙恬改为十二弦,唐后为十三弦。搏:拍打。髀,大腿。

※翻译:再说到敲水瓶、打瓦缶、弹竹筝、拍大腿,

*髀肉复生:刘备住荆州数年,尝于刘表坐起至厕,见髀裡肉生,慨然流涕。还坐,刘表怪问刘备,备曰:「吾常身不离鞍,髀肉皆消。今不复骑,髀裡肉生。日月若驰,老将至矣,而功业不建,是以悲耳。」髀即大腿。后来人们用「髀肉复生」慨叹自己长期赋闲,没有成就可言。

◎第三段14:而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也。

1歌呼呜呜:呜呜地歌唱。

2快耳:以舒适耳朵。

3真秦之声:才真是秦国的音乐。

※翻译:呜呜地歌唱,以舒适耳朵的,才真是秦国的音乐。

◎第三段15:郑、卫、桑间、韶虞、武象者,异国之乐也。

1郑卫桑间韶虞武象:郑卫:指郑、卫两国的音乐。桑间:指卫国桑间的音乐。韶虞:舜乐名。武象:周乐名。

2异国之乐:别国的音乐。

※翻译:那些郑卫桑间的歌谣,舜的韶虞、周朝武象,是别国的音乐。

◎第三段16:今弃击瓮叩缶而就郑卫,退弹筝而取韶虞,若是者何也?

1弃击瓮叩缶:舍弃敲打水瓶瓦缶。

2就郑卫:趋向郑卫桑间。就:接近,引申为取用。

3退:舍弃。

4取:采用。

※翻译:现在大王您舍弃敲打水瓶瓦缶而趋向郑卫桑间,放弃弹奏竹筝而采用韶虞、武象,这样做是为了什么呢?

◎第三段17:快意当前,适观而已矣。

1快意当前:眼前的快乐。

2适观而已:适合观赏罢了。

※翻译:还不是为了眼前的快乐,适合观赏罢了!

◎第三段18:今取人则不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。

1今取人则不然:现在任用人才,却不是这样。

2不问可否:不问才能的优劣。

3曲直:指人品的好坏。

4去:罢黜。

※翻译:现在任用人才,却不是这样,不问才能的优劣,不论品德的好坏,不是秦国人就罢黜,凡是客卿就驱逐。

◎第三段19:然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎民人也!此非所以跨海内,制诸侯之术也!

1然则:那麽。

2重:重视、看重。

3跨海内:统一天下。跨:占领、据有。

4术:方法。

※翻译:这样看来,那麽大王所看重的是在美色、音乐、珍珠、宝玉,而所轻视的是人。这不是统一天下,掌控诸侯的好办法啊!

3、用物与人类比,列举事实说明爱异国物、逐外国人非统一天下、制服诸侯之术。

“然则是所重者在乎色、乐、珠、玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

◎第四段:强调有容乃大之理,用以反证逐客之不当。

◎第四段1:臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强者则士勇。

1地广者粟多:土地大的米粮多。

2兵强者则士勇:军队强大的兵士勇敢。

※翻译:我听说土地大的米粮多,国家大的人口众多,军队强大的兵士勇敢。

◎第四段2:是以泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;

1是以:所以。

2让:舍弃。

3成其大:成就它的高大。

4择:区分、排除。

5就其深:成就它的深广。就:成也。

※翻译:所以泰山不舍弃任何小土壤,才能成就它的高大;河海不挑剔任何小水流,才能成就它的深广;

◎第四段2:王者不却众庶,故能明其德。

1不却众庶:不拒绝接纳众民。却:拒绝。

2明其德:显扬他的盛德。

明:彰显,作动词用。

※翻译:想要称王天下的人,不拒绝众民,才能显扬他的盛德。

◎第四段3:是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福。

1地无四方:地域不分东西南北。

2民无异国:人民不分本国外国。

3四时充美:时时充实美好。四时:四季,此指时时。

※翻译:所以地域不分东西南北,人民不分本国外国,国家时时充实美好,鬼神也降临福泽。

◎第四段4:此五帝三王之所以无敌也。

1所以:何以。为什么。表原因。

2五帝三王:通常指黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。三王,指夏、商、周三代的开国君主,即夏禹、商汤和周文王、武王。

3无敌:无敌于天下。

※翻译:这就是五帝三王所以无敌于天下的原因啊!

◎第四段5:今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,

1乃:竟。

2弃黔首以资敌国:抛弃百姓来帮助敌国。黔首:指百姓。黔:黑色。战国和秦代对人民的称呼,当时人民常以黑巾包头,所以称「黔首」。资:帮助。

3却宾客:辞退宾客。

4业诸侯:使诸侯成就功业。业:此处作动词。

※翻译:现在您竟然抛弃人民来帮助敌国,辞退宾客让他们帮助其他诸侯建立功业,

◎第四段6:,使天下之士, 退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓藉寇兵而赍盗粮者也。

1 使天下之士:使天下的贤才。

2退:退避。

3裹足:止足不前。

4藉寇兵而赍盗粮:以兵器借助敌寇,以粮食送给盗贼。藉:通「借」。赍,送财物给人。

※翻译:使天下的贤才,退避不敢向西侍奉秦国,停住脚步,从此不踏入秦国,此语意谓助敌寇以侵害自己,其愚不可及也。这样就是所谓:借兵器给敌人,送粮食给盗贼啊!

4、理论概括论述,阐明纳客与逐客的利害。

却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

◎第五段:总结逐客之害

◎第五段1:夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。

1物不产于秦:物品不是出产于秦国。

2可宝者多:值得珍贵的却很多。

※翻译:物品不是出产于秦国,但是值得珍贵的却很多;人才不是出生于秦国,可是愿意效忠秦国的却不少。

◎第五段2:今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

1逐客以资敌国:驱逐客卿去帮 助敌国。

2损民:减少人民。

3益仇:增加仇敌的力量。

4内自虚:内使国力空虚。

5而外树怨于诸侯:在外又跟诸侯结怨。树怨:结怨。树:树立、结下。

6求国无危:希望国家没有危险。

※翻译:现在驱逐客卿去帮助敌国,减损人民去增加仇敌的力量,使自己内部空虚,而在外又跟诸侯结怨,如此希望国家没有危险,这是不可能的啊!

第四部分:修辞

一、排比

1西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于晋。

2西并巴蜀,北收上郡,南取汉中。

3今陛下致昆山之玉,有随和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。

4夜光之璧,不饰朝廷;犀象之器,不为玩好;郑卫之女,不充后宫;而骏良駃騠,不实外厩。

5泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。

6宛珠之簪,傅玑之耳,阿缟之衣,绵绣之饰。(3|6兼类叠)

二、借代

1服「太阿」之剑|借为宝剑。

2乘「纤离」之马|借为良马

3弃「黔首」以资敌国|借为百姓。

三、对偶

1跨海内,制诸侯。

2废穰侯,逐华阳,彊公室,杜私门。

3饰后宫,充下陈,娱心意,说耳目。

4移风易俗。

5弹筝搏髀。

四、譬喻

1泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。

2蚕食诸侯。

五、转品

1「蚕」食诸侯(名词作副词)

2却宾客以「业」诸侯(名词作动词)

3王者不却众庶,故能「明」其德(形容词作动词)

六、设问

1由此观之,客何负于秦哉?

2此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之何也?

3退弹筝而取韶虞,若是者何也?

5、得出结论,逐客必将造成秦国的危亡。

“今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”

艺术特点

1、立论高远,切中根本—立场

2、史实为据,利害对举—方法

3、修辞得当,逐层推进—策略

有理有据,文句放纵不拘。

本文善于运用排比、对偶、铺陈等手法,排比气势奔放。为骈文之初祖、汉赋之先声。。

本文句式散偶错综,长短相间,词藻瑰丽,声律铿锵,有形象之美,音韵之谐。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])