2022高考热点复习:近代中国的宪政历程 课件

文档属性

| 名称 | 2022高考热点复习:近代中国的宪政历程 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 240.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-30 09:27:36 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

习近平在2012年12月4日宪法30周年的讲话中指出:

“宪法的生命在于实施,宪法的权威也在于实施”,被称为习近平的“宪政梦”。

为了更好地实现宪政梦想,今天我们走进近代中国,以史为鉴,共同反思近代中国的宪政历程。

一、什么是宪政?

材料一 兑现宪政,坚守权利,人人才能心如日月流光溢彩;房屋才能成为自己与家人的城堡;兑现宪政,限权分权,公民们才能大声说出对公权力的批评;每个人才能依内心信仰自由生活。

——《中国梦,宪政梦》

材料二 所谓宪政就是拿宪法规定国家体制、政权组织以及政府和人民相互之间权利义务关系而使政府和人民都在这些规定之下,享受应享受的权利,负担应负担的义务,无论谁都不许违反和超越这些规定而自由行动的这样一种政治形态。

——张友渔《宪政论丛》

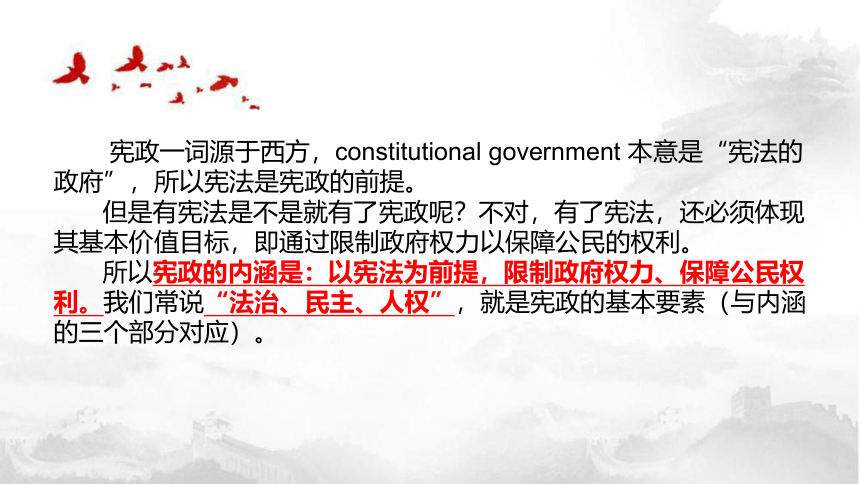

宪政一词源于西方,constitutional government 本意是“宪法的政府”,所以宪法是宪政的前提。

但是有宪法是不是就有了宪政呢?不对,有了宪法,还必须体现其基本价值目标,即通过限制政府权力以保障公民的权利。

所以宪政的内涵是:以宪法为前提,限制政府权力、保障公民权利。我们常说“法治、民主、人权”,就是宪政的基本要素(与内涵的三个部分对应)。

二、中国近代三次宪政机遇

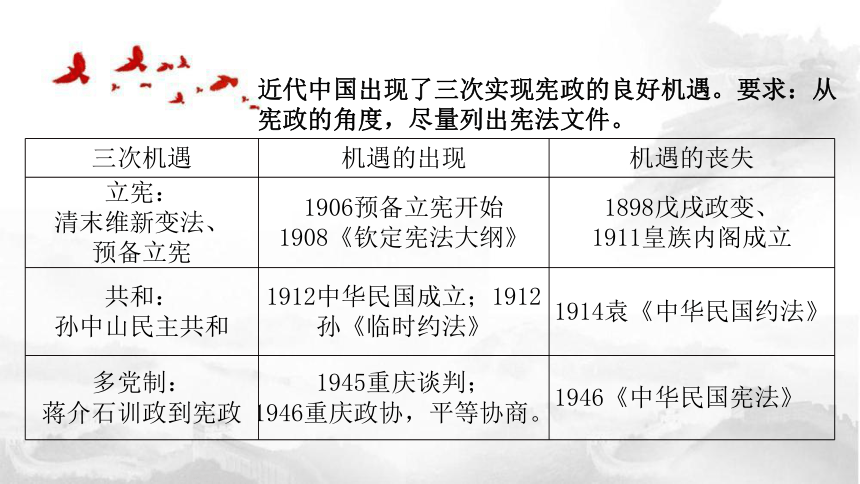

三次机遇 机遇的出现 机遇的丧失

立宪: 清末维新变法、 预备立宪 1906预备立宪开始 1908《钦定宪法大纲》 1898戊戌政变、

1911皇族内阁成立

共和: 孙中山民主共和 1912中华民国成立;1912孙《临时约法》 1914袁《中华民国约法》

多党制: 蒋介石训政到宪政 1945重庆谈判; 1946重庆政协,平等协商。 1946《中华民国宪法》

近代中国出现了三次实现宪政的良好机遇。要求:从宪政的角度,尽量列出宪法文件。

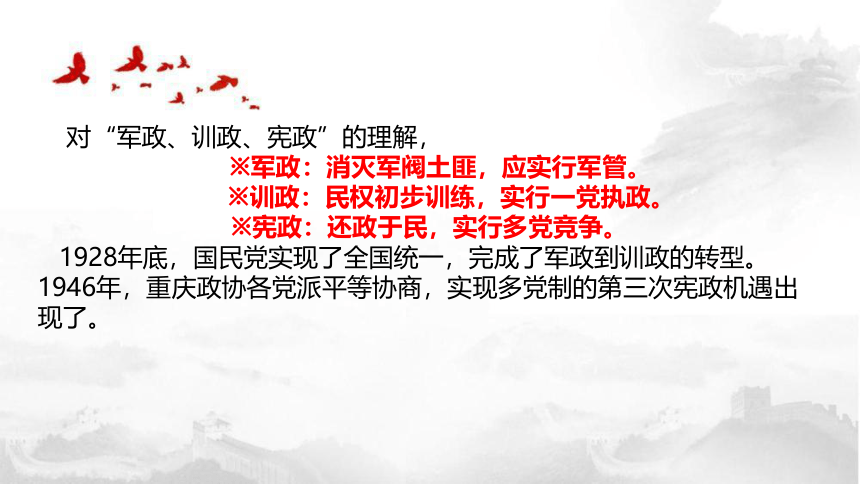

对“军政、训政、宪政”的理解,

※军政:消灭军阀土匪,应实行军管。

※训政:民权初步训练,实行一党执政。

※宪政:还政于民,实行多党竞争。

1928年底,国民党实现了全国统一,完成了军政到训政的转型。1946年,重庆政协各党派平等协商,实现多党制的第三次宪政机遇出现了。

材料:君上大权:… 2、君上神圣尊严,不可侵犯。3、凡法律虽经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行。…10、总揽司法权。委任审判衙门,遵钦定法律行之,不以诏令随时更改。

附:臣民权利义务:2、臣民于法律范围以内,所有言论、著作、出版及集会、结社等事,均准其自由。…7、臣民按照法律所定,有纳税、当兵之义务。

——《钦定宪法大纲》

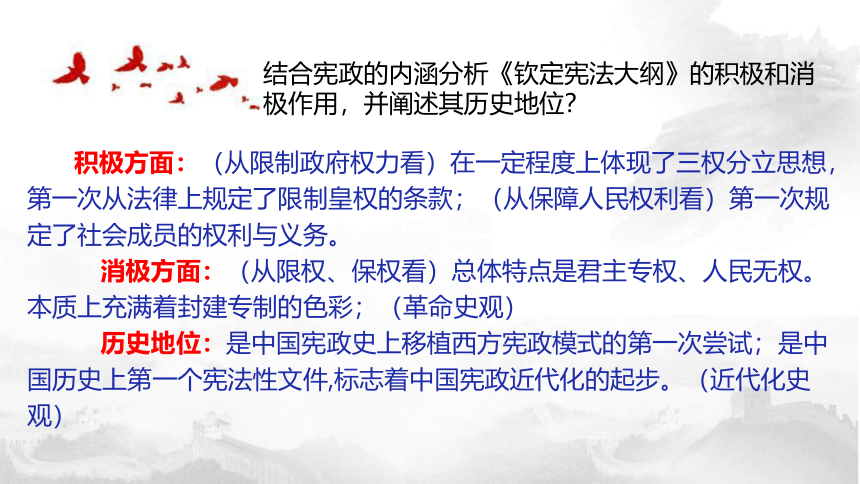

问题:结合宪政的内涵分析《钦定宪法大纲》的积极和消极作用,并阐述其历史地位?

积极方面:(从限制政府权力看)在一定程度上体现了三权分立思想,第一次从法律上规定了限制皇权的条款;(从保障人民权利看)第一次规定了社会成员的权利与义务。

消极方面:(从限权、保权看)总体特点是君主专权、人民无权。本质上充满着封建专制的色彩;(革命史观)

历史地位:是中国宪政史上移植西方宪政模式的第一次尝试;是中国历史上第一个宪法性文件,标志着中国宪政近代化的起步。(近代化史观)

结合宪政的内涵分析《钦定宪法大纲》的积极和消极作用,并阐述其历史地位?

三、中国近代为什么选择宪政

中国古代一直处于封建君主专制统治之下,也创造了辉煌的古代文明,那么近代中国为什么要改变君主专制政体,学习西方民主宪政呢?

材料一 中国现代化的演进以洋务运动所提倡的技术模仿为第一阶段之特征,但自强求富凡三十年,甲午一战化为乌有。知识阶层检讨之余,认为日本有宪法而强,中国无宪法而弱,立宪强国之说遂逐渐成为二十世纪初政学两界的共识。

——《中国百年宪政之路》

材料二 在近代,中国遭遇了严重的民族危机,国家的存亡与富强成为最高的价值诉求。……在这样的时代语境下,忽略了个人与国家利益上的不一致,预设了国家利益的优先性,并促使中国选择了以富强为最高价值法则。……宪法是作为推进社会进程的工具而被设计出来的。救亡图强的诉求使得强大的政府成为必要,这恰与宪政所秉持的限权态度南辕北辙。

——《中国宪政的发展历程》

问题1:根据以上材料,归纳近代中国选择宪政的原因。

①根本原因:民族危机空前严重。

②直接原因:甲午战争的结果,说明日本立宪而强,中国立宪才能强国。(洋务运动的失败,从学习西方的物质文明转向政治文明。)

中国古代一直处于封建君主专制统治之下,也创造了辉煌的古代文明,那么近代中国为什么要改变君主专制政体,学习西方民主宪政呢?

材料一 中国现代化的演进以洋务运动所提倡的技术模仿为第一阶段之特征,但自强求富凡三十年,甲午一战化为乌有。知识阶层检讨之余,认为日本有宪法而强,中国无宪法而弱,立宪强国之说遂逐渐成为二十世纪初政学两界的共识。

——《中国百年宪政之路》

材料二 在近代,中国遭遇了严重的民族危机,国家的存亡与富强成为最高的价值诉求。……在这样的时代语境下,忽略了个人与国家利益上的不一致,预设了国家利益的优先性,并促使中国选择了以富强为最高价值法则。……宪法是作为推进社会进程的工具而被设计出来的。救亡图强的诉求使得强大的政府成为必要,这恰与宪政所秉持的限权态度南辕北辙。

——《中国宪政的发展历程》

问题2:从宪政内涵看,中国选择宪政的目的有什么局限性?

富国为体,宪政为用,体现工具主义,而无法实现。

(解释:不同统治者以宪法为工具实现不同目的:从清政府到袁世凯,再到蒋介石,利用宪法维护独裁专制,“用宪法搞专制是中国人的一大发明”。就连孙中山也把宪法变成政治斗争的工具。而西方宪政的目的是限制政府权力、保障公民权利。)

四、中国近代宪政失败的原因是什么?

由于视角不同,也形成很多不同的学术观点,如关于预备立宪失败的主要原因,众说纷纭,请阅读材料:

材料一 梁启超承认:“革命党现在东京占极大之势力,万余学生从之过半;前此预备立宪诏下,其机稍息,及改官制有名无实,其势益张,近且举国若狂矣。” “现政府者,制造革命党之一大工场也。” ……究其原因还是清政府对立宪、改革的怠慢让人们看不到改革的希望。或许应该说,就是清政府的这次“预备立宪”造就了推翻清政府的革命党。

——《清末预备立宪:骗局与真相》中国网

材料二 日本“明治维新”是1868年开始,1889年公布宪法,期间20余年属于预备立宪。……上个世纪前十年,是中国宪政发展的大好时光。但革命破坏立宪,造成了一个百年来的革命世纪。革命派为挤兑立宪派,以保皇帽子相扣,外加民族主义的排满号召,果然把青年吸引到自己阵营中来,一次次发起几乎是屡败屡战的暴动。 ——邵建《革命排斥立宪》

问题:结合材料及所学知识,评析材料中的一种或两种观点。(要求:同意一种或两种观点均可,观点明确;史论结合。)

观点一,宪政不力:

背景(目的)是“皇位永固、内乱可弭”;

概况(内容):《钦》特点是君主专权、人民无权;

(时间):预备时间长达九年;

结果:皇族内阁的骗局;

其它:客观有利资产阶级的思想宣传和政党活动。

总结(新史观):清政府的假立宪真专制,阻碍了政治近代化的潮流而必然失败。

观点二,革命遏制:

背景(目的):革命派舆论以排满号召;

概况(内容):《钦》借鉴三权分立,限制君权、明确人民权利;

(时间):日本维新预备20年比中国长;

结果:革命造成社会动荡,不利宪政的实施;

其它:中国长期君主专制适合君主立宪制。

总结(新史观):革命破坏了政治近代化的实施环境,导致预备立宪失败。

2、共和失败找原因

材料一 1787年出席美国制宪会议的55名代表中,14人从事土地投机,24人从事高利贷活动,11人从事制造商业和造船业,他们代表了各自不同的利益集团,分别来自南方和北方,大州和小州。……《临时约法》的制定机关参议院议员人数为49人,其中同盟会员占38人,占77%;有留学日本和欧美经历的为40人,占81%;42名已知出生年份的议员中,35岁以下的有30人,占比为71%。

——《〈中华民国临时约法〉比美国1787年宪法更为进步吗》,载《历史教学》2011年

材料二 《临时约法》的制订,中华民国政体由总统制向内阁制转变,“与其说是制度上的选择,不如说是权力斗争的需要”,政体改变的唯一原因就是利用宪法限制袁世凯的权利,可谓“因人立法,法随时变”。

——《湖湘论坛》胡旋的《富强为体,宪政为用》

材料三 当时的著名记者徐血儿,反对“二次革命”,他指出:“今日已为民国,苟对于民国而谋乱,即是自绝于国,罪在不赦。即政府为恶,法律与国会,终应有解决之能力,无俟谋乱,以扰苍生。故谋乱之事,为商民所疾视,亦明达所摒弃也。”

材料四 要议会民主政治,就必须要有法制的传统。而要有法制传统,又必须要有个人权利意识。而要有个人权利意识,又必须有市场经济的发达。而市场经济的发达,又必须有中产阶级社会。要市民社会的发展,需要知识的教育。中国的情况是怎样的?就是在一个高度专制的农业社会上面,安放着一个高度西化的政治系统,两者之间无法有机的结合。 ——《中国近代六次政治选择》

(1)根据材料,分析孙中山民主共和宪政失败的原因有哪些?

①制宪机构的成员比较单一,不具有广泛的代表性,制定的约法不能够充分体现各方的利益和要求。

②“因人设法”来对袁世凯进行制约,使宪法成为政治斗争的工具,宪法有工具主义色彩。

③暴力手段造成社会动乱,引起暴力革命的恶性循环。(宪政意味着宽容,通过协商和妥协、通过法律的手段解决才是通向法治宪政的途径。)

④小农经济为主体,资本主义力量弱小;专制主义中央集权历史悠久;国民没有宪政意识。

宪政失败原因有四个方面:①制定者;②目的;③途经;④国情。

一句话简记:在没有袁世凯力量的参与下(制定者),制定了压制袁世凯的宪法(目的),双方暴力对抗(途经),又没有民众的理解支持(国情),最终走向失败。

(2)以史为鉴,从近代宪政三次机遇的错失,给我们以怎样的启示呢?

学生对应失败原因谈启示:①建立健全的法律监督机制;②克服工具主义倾向,形成对宪法的至上信仰;依法治国,建设法治国家。③要和平的政治环境,需要有以妥协方式解决问题的精神。④发展市场经济,培育契约精神,培植市民社会力量。(言之有理亦可)

小结:

制定 目的 途经 国情

清末立宪 同下 工具主义本质专制 同下 同下

临时约法 没有广泛的代表性 工具主义因人设法 暴力(革命) 小农经济、专制主义、国民意识

训政到宪政 同上(共产党等没参加) 工具主义一党专政 暴力(内战) 同上

1787年美国宪法 代表的广泛性 限政府权保公民权 南北、大小州协商 市场经济、两党民主、国民启蒙

习近平在2012年12月4日宪法30周年的讲话中指出:

“宪法的生命在于实施,宪法的权威也在于实施”,被称为习近平的“宪政梦”。

为了更好地实现宪政梦想,今天我们走进近代中国,以史为鉴,共同反思近代中国的宪政历程。

一、什么是宪政?

材料一 兑现宪政,坚守权利,人人才能心如日月流光溢彩;房屋才能成为自己与家人的城堡;兑现宪政,限权分权,公民们才能大声说出对公权力的批评;每个人才能依内心信仰自由生活。

——《中国梦,宪政梦》

材料二 所谓宪政就是拿宪法规定国家体制、政权组织以及政府和人民相互之间权利义务关系而使政府和人民都在这些规定之下,享受应享受的权利,负担应负担的义务,无论谁都不许违反和超越这些规定而自由行动的这样一种政治形态。

——张友渔《宪政论丛》

宪政一词源于西方,constitutional government 本意是“宪法的政府”,所以宪法是宪政的前提。

但是有宪法是不是就有了宪政呢?不对,有了宪法,还必须体现其基本价值目标,即通过限制政府权力以保障公民的权利。

所以宪政的内涵是:以宪法为前提,限制政府权力、保障公民权利。我们常说“法治、民主、人权”,就是宪政的基本要素(与内涵的三个部分对应)。

二、中国近代三次宪政机遇

三次机遇 机遇的出现 机遇的丧失

立宪: 清末维新变法、 预备立宪 1906预备立宪开始 1908《钦定宪法大纲》 1898戊戌政变、

1911皇族内阁成立

共和: 孙中山民主共和 1912中华民国成立;1912孙《临时约法》 1914袁《中华民国约法》

多党制: 蒋介石训政到宪政 1945重庆谈判; 1946重庆政协,平等协商。 1946《中华民国宪法》

近代中国出现了三次实现宪政的良好机遇。要求:从宪政的角度,尽量列出宪法文件。

对“军政、训政、宪政”的理解,

※军政:消灭军阀土匪,应实行军管。

※训政:民权初步训练,实行一党执政。

※宪政:还政于民,实行多党竞争。

1928年底,国民党实现了全国统一,完成了军政到训政的转型。1946年,重庆政协各党派平等协商,实现多党制的第三次宪政机遇出现了。

材料:君上大权:… 2、君上神圣尊严,不可侵犯。3、凡法律虽经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行。…10、总揽司法权。委任审判衙门,遵钦定法律行之,不以诏令随时更改。

附:臣民权利义务:2、臣民于法律范围以内,所有言论、著作、出版及集会、结社等事,均准其自由。…7、臣民按照法律所定,有纳税、当兵之义务。

——《钦定宪法大纲》

问题:结合宪政的内涵分析《钦定宪法大纲》的积极和消极作用,并阐述其历史地位?

积极方面:(从限制政府权力看)在一定程度上体现了三权分立思想,第一次从法律上规定了限制皇权的条款;(从保障人民权利看)第一次规定了社会成员的权利与义务。

消极方面:(从限权、保权看)总体特点是君主专权、人民无权。本质上充满着封建专制的色彩;(革命史观)

历史地位:是中国宪政史上移植西方宪政模式的第一次尝试;是中国历史上第一个宪法性文件,标志着中国宪政近代化的起步。(近代化史观)

结合宪政的内涵分析《钦定宪法大纲》的积极和消极作用,并阐述其历史地位?

三、中国近代为什么选择宪政

中国古代一直处于封建君主专制统治之下,也创造了辉煌的古代文明,那么近代中国为什么要改变君主专制政体,学习西方民主宪政呢?

材料一 中国现代化的演进以洋务运动所提倡的技术模仿为第一阶段之特征,但自强求富凡三十年,甲午一战化为乌有。知识阶层检讨之余,认为日本有宪法而强,中国无宪法而弱,立宪强国之说遂逐渐成为二十世纪初政学两界的共识。

——《中国百年宪政之路》

材料二 在近代,中国遭遇了严重的民族危机,国家的存亡与富强成为最高的价值诉求。……在这样的时代语境下,忽略了个人与国家利益上的不一致,预设了国家利益的优先性,并促使中国选择了以富强为最高价值法则。……宪法是作为推进社会进程的工具而被设计出来的。救亡图强的诉求使得强大的政府成为必要,这恰与宪政所秉持的限权态度南辕北辙。

——《中国宪政的发展历程》

问题1:根据以上材料,归纳近代中国选择宪政的原因。

①根本原因:民族危机空前严重。

②直接原因:甲午战争的结果,说明日本立宪而强,中国立宪才能强国。(洋务运动的失败,从学习西方的物质文明转向政治文明。)

中国古代一直处于封建君主专制统治之下,也创造了辉煌的古代文明,那么近代中国为什么要改变君主专制政体,学习西方民主宪政呢?

材料一 中国现代化的演进以洋务运动所提倡的技术模仿为第一阶段之特征,但自强求富凡三十年,甲午一战化为乌有。知识阶层检讨之余,认为日本有宪法而强,中国无宪法而弱,立宪强国之说遂逐渐成为二十世纪初政学两界的共识。

——《中国百年宪政之路》

材料二 在近代,中国遭遇了严重的民族危机,国家的存亡与富强成为最高的价值诉求。……在这样的时代语境下,忽略了个人与国家利益上的不一致,预设了国家利益的优先性,并促使中国选择了以富强为最高价值法则。……宪法是作为推进社会进程的工具而被设计出来的。救亡图强的诉求使得强大的政府成为必要,这恰与宪政所秉持的限权态度南辕北辙。

——《中国宪政的发展历程》

问题2:从宪政内涵看,中国选择宪政的目的有什么局限性?

富国为体,宪政为用,体现工具主义,而无法实现。

(解释:不同统治者以宪法为工具实现不同目的:从清政府到袁世凯,再到蒋介石,利用宪法维护独裁专制,“用宪法搞专制是中国人的一大发明”。就连孙中山也把宪法变成政治斗争的工具。而西方宪政的目的是限制政府权力、保障公民权利。)

四、中国近代宪政失败的原因是什么?

由于视角不同,也形成很多不同的学术观点,如关于预备立宪失败的主要原因,众说纷纭,请阅读材料:

材料一 梁启超承认:“革命党现在东京占极大之势力,万余学生从之过半;前此预备立宪诏下,其机稍息,及改官制有名无实,其势益张,近且举国若狂矣。” “现政府者,制造革命党之一大工场也。” ……究其原因还是清政府对立宪、改革的怠慢让人们看不到改革的希望。或许应该说,就是清政府的这次“预备立宪”造就了推翻清政府的革命党。

——《清末预备立宪:骗局与真相》中国网

材料二 日本“明治维新”是1868年开始,1889年公布宪法,期间20余年属于预备立宪。……上个世纪前十年,是中国宪政发展的大好时光。但革命破坏立宪,造成了一个百年来的革命世纪。革命派为挤兑立宪派,以保皇帽子相扣,外加民族主义的排满号召,果然把青年吸引到自己阵营中来,一次次发起几乎是屡败屡战的暴动。 ——邵建《革命排斥立宪》

问题:结合材料及所学知识,评析材料中的一种或两种观点。(要求:同意一种或两种观点均可,观点明确;史论结合。)

观点一,宪政不力:

背景(目的)是“皇位永固、内乱可弭”;

概况(内容):《钦》特点是君主专权、人民无权;

(时间):预备时间长达九年;

结果:皇族内阁的骗局;

其它:客观有利资产阶级的思想宣传和政党活动。

总结(新史观):清政府的假立宪真专制,阻碍了政治近代化的潮流而必然失败。

观点二,革命遏制:

背景(目的):革命派舆论以排满号召;

概况(内容):《钦》借鉴三权分立,限制君权、明确人民权利;

(时间):日本维新预备20年比中国长;

结果:革命造成社会动荡,不利宪政的实施;

其它:中国长期君主专制适合君主立宪制。

总结(新史观):革命破坏了政治近代化的实施环境,导致预备立宪失败。

2、共和失败找原因

材料一 1787年出席美国制宪会议的55名代表中,14人从事土地投机,24人从事高利贷活动,11人从事制造商业和造船业,他们代表了各自不同的利益集团,分别来自南方和北方,大州和小州。……《临时约法》的制定机关参议院议员人数为49人,其中同盟会员占38人,占77%;有留学日本和欧美经历的为40人,占81%;42名已知出生年份的议员中,35岁以下的有30人,占比为71%。

——《〈中华民国临时约法〉比美国1787年宪法更为进步吗》,载《历史教学》2011年

材料二 《临时约法》的制订,中华民国政体由总统制向内阁制转变,“与其说是制度上的选择,不如说是权力斗争的需要”,政体改变的唯一原因就是利用宪法限制袁世凯的权利,可谓“因人立法,法随时变”。

——《湖湘论坛》胡旋的《富强为体,宪政为用》

材料三 当时的著名记者徐血儿,反对“二次革命”,他指出:“今日已为民国,苟对于民国而谋乱,即是自绝于国,罪在不赦。即政府为恶,法律与国会,终应有解决之能力,无俟谋乱,以扰苍生。故谋乱之事,为商民所疾视,亦明达所摒弃也。”

材料四 要议会民主政治,就必须要有法制的传统。而要有法制传统,又必须要有个人权利意识。而要有个人权利意识,又必须有市场经济的发达。而市场经济的发达,又必须有中产阶级社会。要市民社会的发展,需要知识的教育。中国的情况是怎样的?就是在一个高度专制的农业社会上面,安放着一个高度西化的政治系统,两者之间无法有机的结合。 ——《中国近代六次政治选择》

(1)根据材料,分析孙中山民主共和宪政失败的原因有哪些?

①制宪机构的成员比较单一,不具有广泛的代表性,制定的约法不能够充分体现各方的利益和要求。

②“因人设法”来对袁世凯进行制约,使宪法成为政治斗争的工具,宪法有工具主义色彩。

③暴力手段造成社会动乱,引起暴力革命的恶性循环。(宪政意味着宽容,通过协商和妥协、通过法律的手段解决才是通向法治宪政的途径。)

④小农经济为主体,资本主义力量弱小;专制主义中央集权历史悠久;国民没有宪政意识。

宪政失败原因有四个方面:①制定者;②目的;③途经;④国情。

一句话简记:在没有袁世凯力量的参与下(制定者),制定了压制袁世凯的宪法(目的),双方暴力对抗(途经),又没有民众的理解支持(国情),最终走向失败。

(2)以史为鉴,从近代宪政三次机遇的错失,给我们以怎样的启示呢?

学生对应失败原因谈启示:①建立健全的法律监督机制;②克服工具主义倾向,形成对宪法的至上信仰;依法治国,建设法治国家。③要和平的政治环境,需要有以妥协方式解决问题的精神。④发展市场经济,培育契约精神,培植市民社会力量。(言之有理亦可)

小结:

制定 目的 途经 国情

清末立宪 同下 工具主义本质专制 同下 同下

临时约法 没有广泛的代表性 工具主义因人设法 暴力(革命) 小农经济、专制主义、国民意识

训政到宪政 同上(共产党等没参加) 工具主义一党专政 暴力(内战) 同上

1787年美国宪法 代表的广泛性 限政府权保公民权 南北、大小州协商 市场经济、两党民主、国民启蒙

同课章节目录