【背讲考】第20课清朝君主专制的强化(讲)同步课件

文档属性

| 名称 | 【背讲考】第20课清朝君主专制的强化(讲)同步课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-30 14:17:27 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

课堂导入

1793年,英国马戛尔尼使团访华,使团成员通过回忆录、绘画等形式,记录下了中国的社会状况。使团代表之一的约翰·巴罗在《我看乾隆盛世》一书中提到:

“科学家、艺术家和博物学家如果走遍这个辽阔的国家,除了好奇心得到满足之外,很可能是乘兴而来,败兴而归。”

为何英国使团会乘兴而来、败兴而归?

七年级下册第20课

清朝君主专制的强化

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

七年级下册精品

2022

背讲考

课堂导入

评价目标

评价任务

中考演练

创新思维

评价目标

壹

贰

叁

了解清朝设立军机处的基本史实;

了解清朝实行“闭关锁国”政策的原因、过程和结果。

理解清朝实施文字狱与文化专制政策基本知识以及它的严重恶果;

这是什么机构?

故宫里,靠近雍正帝的寝宫养心殿有一排简陋的平房。与金碧辉煌的宫殿相比,它颇显寒酸,人们也大多会忽略它。然而,它却是大清帝国180余年的中枢权力机关。

一、军机处的设立

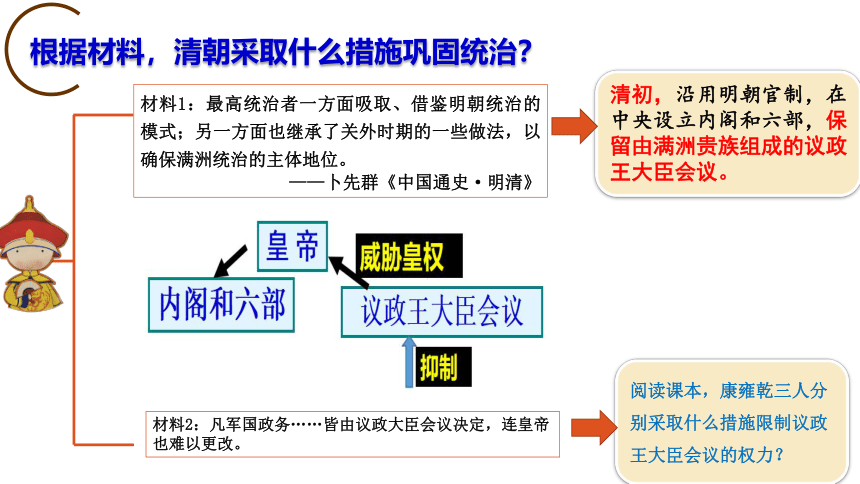

材料1:最高统治者一方面吸取、借鉴明朝统治的模式;另一方面也继承了关外时期的一些做法,以确保满洲统治的主体地位。

——卜先群《中国通史·明清》

材料2:凡军国政务……皆由议政大臣会议决定,连皇帝也难以更改。

清初,沿用明朝官制,在中央设立内阁和六部,保留由满洲贵族组成的议政王大臣会议。

根据材料,清朝采取什么措施巩固统治?

阅读课本,康雍乾三人分别采取什么措施限制议政王大臣会议的权力?

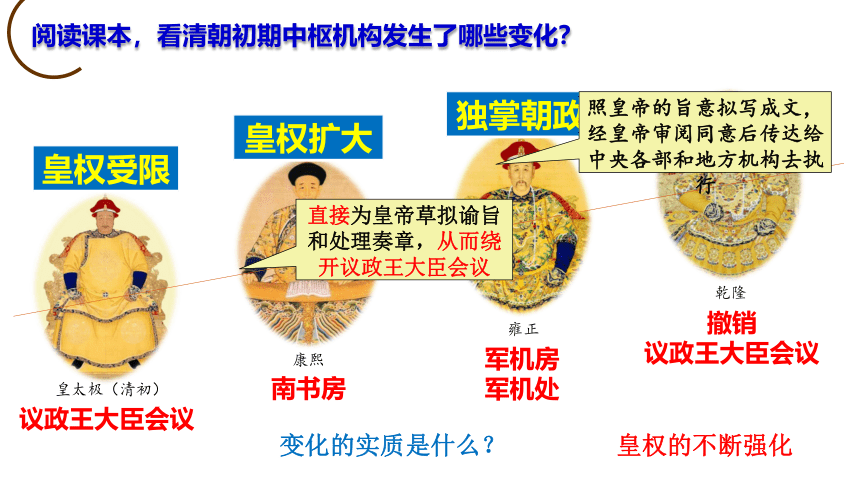

皇太极(清初)

康熙

雍正

乾隆

议政王大臣会议

南书房

军机房

军机处

撤销

议政王大臣会议

皇权扩大

皇权受限

独掌朝政

阅读课本,看清朝初期中枢机构发生了哪些变化?

直接为皇帝草拟谕旨和处理奏章,从而绕开议政王大臣会议

照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行

变化的实质是什么?

皇权的不断强化

时间:

目的:

成员:

军机大臣职能:

照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行

(遵照旨意,上传下达)

雍正年间

由皇帝选派亲信大臣

加强君主专制

阅读课本结合材料,分析军机处的职能是什么?

(跪受笔录,不能发表意见)

材料二:

诸臣(军机大臣)只供传述缮撰(shàn;zhuàn),而不能稍有赞画于其间也。 ——清·赵翼

材料一:

为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——清·赵翼《檐曝杂记》

我的意思不能做任何改动,必须比着葫芦画葫芦!

材料1:军机大臣由皇帝从满、汉大学士,尚书,侍郎等官员内特选。军机大臣没有定额,以六至八人为常。人数多少均由皇帝根据实际需要而定。

材料3:军机处设在皇帝身边,与朝臣百官相隔绝;对印信管理极严。印信是机构的符号和象征,是出门办事的护身符和通行证。

阅读材料,分析军机处有哪些特点?

特点

材料2:军机大臣须每天值班,等候皇帝随时召见。当天必须处理完毕每天由下面送达的奏章,以保证军机处处理政务的极高效率。

简

速

密

材料1:军机处总揽军、政大权,成为执政的最高国家机关。

完全置于皇帝的直接掌握之下,等于皇帝的私人秘书处。

材料3:军机处设在皇帝身边,与朝臣百官相隔绝;对印信管理极严。印信是机构的符号和象征,是出门办事的护身符和通行证。

阅读材料,说说军机处的设置会产生什么影响?

影响

材料2:

①军机处的设置便于皇帝独掌朝政,从而使君主专制达到顶峰。

②有利于提高行政效率。

军机处的设立

2.设置时间

4.特点:简、速、密

拟写、传达皇帝旨意

3.职能

雍正年间

为了加强君主专制

1.目的

5.影响

便于皇帝独掌朝政,强化君主专制

知识小结

秦朝

西汉

明朝

清朝

焚书坑儒

罢黜百家 独尊儒术

八股取士

古代加强思想文化控制

二、文字狱

与文化专制政策

请问,查嗣庭出的考题到底存在什么问题,使其招致如此横祸?

查嗣庭案

查嗣庭是雍正年间的礼部侍郎,他在江南主持科举考试时,出了一道考题“维民所止”。“维民所止”本出自《大学》一书,意思“都邑周边千里远,都是商民居住地”。

然而清廷却认为,“维”、“止”两字,是去“雍”、“正”之首。查嗣庭就这样遭遇飞来横祸,被押入狱,死在狱中、雍正命人把他戮尸示众,其家属也被流放边远地区。

维止

文字狱

雍正

君主专制的强化——文化专制政策

为什么实行文字狱?

材料1:乾隆大兴文字狱的目的是借此彻底消除汉人的反清民族意识。

目的:从思想领域严密控制知识分子,巩固统治。

清代文字狱对党史乃至后世所造成的社会影响是深远而恶劣的。第一,文字狱使中国的文化典籍遭到了极大的破坏。第二,文字狱严重钳制了人们的思想,在学术界造成了许多禁区。第三,文字狱造成了明哲保身,不讲真话的社会风气,形成了“人人自危”的紧张的人际关系,造就了一批不讲廉耻之徒,而鲜有死节之臣 ——《试论清代“文字狱”的起因、特点及影响》

根据材料概括,文字狱会产生怎样的后果?

后果:①破坏文化典籍;②钳制人民思想;③败坏社会风气

1.尊孔读经,整理文献

中国古代最大丛书——

乾隆时期编修的《四库全书》

2.全面检查,禁书毁书

据统计,从修书之始到乾隆四十七年间,清政府共烧书24次,烧毁书籍538种,13862部以上;到乾隆五十三年(1788年),全毁书籍达2400多种。

——姚觐元《清代禁毁书目》

这种文化专制政策造成社会恐怖,禁锢了思想,摧残了人才,严重阻碍了中国社会的发展和进步。

为了控制思想,清政府还采取了哪些措施?

三、不断加剧的社会矛盾

吏制腐败

军事松弛

顺治年间,很多地方官员就已经“贪污成习”,以致“百姓失所”

(康熙)“大吏朘削卑官,卑官虐害军民,滥行科派。脂膏竭尽,甚至逃亡”。

乾隆帝时期大贪官和珅,贪污的现金资产折合人民币约268亿!坐拥21.5亿的豪宅!“和珅跌倒,嘉庆吃饱”

满洲全民皆兵,大清统一后八旗兵分为京营和驻防两类。当兵吃饷,京城旗人每月领4两银子外加120斤米,一家衣食无忧。

射箭,箭虚发;

驰马,人堕地

周 秦 汉 南北朝 唐 宋 明 清

万

人地矛盾突出

社会危机

社会的贫富分化日益严重,广大民众

的生活日益困苦,社会危机重重。

根据材料,归纳社会矛盾的具体表现。

四、闭关锁国政策

闭关锁国

严格限制对外贸易

闭关锁国政策,指闭关自守,不与外界接触的一种国家政策,不是完全禁绝,而是严格限制对外贸易。

闭关锁国定义?

原因

阅读下列材料,概括清朝实行闭关锁国政策的原因。

材料一 天朝物产丰盈,无所不有,原不藉(借助)外夷(外国)货物以通有无。

——乾隆帝致英国国王书乔治三世的信函

材料二 “洋船至宁波者甚多,将来番船云集,留居日久,将又成一粤省澳门矣!”

——《粤海关志》

材料三 你耕田来我织布,我挑水来你浇园,寒窑虽破能避风雨。 ——《天仙配》

①统治者认为天朝物产丰富,无所不有,不需要跟外国进行经济贸易。

③中国自给自足的自然经济不需要外来商品也可以自给自足。

②统治者担心国家领土主权受到侵犯,怕会危及自己的统治。

盲目自大

自我防卫

自给自足

闭关锁国原因?

表现

“禁海令”

“四口通商”

“一口通商”

顺治帝

康熙帝

乾隆帝

广州十三行

顺治时期,颁布“禁海令”,严厉限制海上贸易;又强迫山东至广东沿海居民内迁数十里,不准商船、渔舟“片帆出海”。

康熙时,清朝在台湾设立行政建制后(1684年),开放宁波、漳州等地,作为对外通商口岸,并对出口的商品种类和出海船只的载重量作出严格的限制。

1757年,只开放广州一处作为对外通商口岸,并规定由朝廷特许的“广州十三行”统一经营对外贸易,负责承销外商进口货物,代外商收购中国出口商品,并管理外国商人。

含义:严格限制对外贸易

闭关锁国表现?

中外科技发明成果比较表 时期 科技发明 中国 世界其他国家

1-1500年 157 98 59

1501-1840年 472 19 453

材料 一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮……

——马克思

门关了,

不给开!

问他们有

好东西要不要?

——来源《大漫中国》

(积极)面对西方殖民者的侵略活动,曾起到过一定的自卫作用;

(消极)但清政府闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

闭关锁国影响?

启示:开放促进进步,闭关锁国只能导致落后,落后就要挨打。

因此要从国情出发坚持改革开放,发展经济,适应经济全球化。

张骞通西域

鉴真东渡

郑和下西洋

闭关锁国启示?

(2022·广东广州·一模)清朝政府规定,一切外国进口货物一律由官方特许的“十三行”承销,内地出口货物也由“十三行”代购,进出口货物的价格概由“十三行”决定。外商不得和官府直接交涉,一切命令、文书都由“十三行”转达。这一规定( )

A.适应了西方开拓中国市场的需求 B.放宽民间船只出海贸易的限制

C.严格约束外商在广州活动与贸易 D.导致中国迅速落后于西方国家

(2022·江苏镇江·一模)康熙时有人修《明史》,对南明的史事使用了明朝纪年,结果朝廷下令把参与编写、印刷、销售的70多人全部处死,总共处罚了200多人。这反映出清政府( )

A.重视发展文化教育 B.实行文化专制政策

C.实行闭关锁国政策 D.采取民族交融政策

C

B

中考演练

文字狱与文化专制政策

官吏贪污腐败,军队军备废弛,清朝财政危机,土地兼并,贫富分化严重,社会矛盾加剧

军机处的设立

目的:从思想上严密控制知识分子

影响:造成了社会恐怖,摧残了人才,禁锢了思想,严重阻碍了思想、学术的发展进步

不断加剧的社会矛盾

时间与机构:清初,议政王大臣会议;康熙时,设南书房雍正时,设立军机处。

目的:加强君主专制

影响:便于皇帝独断朝政,使君主专制进一步强化

文化专制(提倡尊孔读经;销毁禁书)

闭关锁国政策

原因:清朝认为无所不有,无需交流;担心国家的领土主权受到侵犯

清朝君主专制的强化

表现:顺治时期“禁海令”,康熙时开放宁波、漳州等地,1757年开放广州一处对外口岸

影响:起到过自卫作用,但也使中国错过了向西方学习的机会,中国逐渐落伍与世界

创新思维

课堂导入

1793年,英国马戛尔尼使团访华,使团成员通过回忆录、绘画等形式,记录下了中国的社会状况。使团代表之一的约翰·巴罗在《我看乾隆盛世》一书中提到:

“科学家、艺术家和博物学家如果走遍这个辽阔的国家,除了好奇心得到满足之外,很可能是乘兴而来,败兴而归。”

为何英国使团会乘兴而来、败兴而归?

七年级下册第20课

清朝君主专制的强化

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

七年级下册精品

2022

背讲考

课堂导入

评价目标

评价任务

中考演练

创新思维

评价目标

壹

贰

叁

了解清朝设立军机处的基本史实;

了解清朝实行“闭关锁国”政策的原因、过程和结果。

理解清朝实施文字狱与文化专制政策基本知识以及它的严重恶果;

这是什么机构?

故宫里,靠近雍正帝的寝宫养心殿有一排简陋的平房。与金碧辉煌的宫殿相比,它颇显寒酸,人们也大多会忽略它。然而,它却是大清帝国180余年的中枢权力机关。

一、军机处的设立

材料1:最高统治者一方面吸取、借鉴明朝统治的模式;另一方面也继承了关外时期的一些做法,以确保满洲统治的主体地位。

——卜先群《中国通史·明清》

材料2:凡军国政务……皆由议政大臣会议决定,连皇帝也难以更改。

清初,沿用明朝官制,在中央设立内阁和六部,保留由满洲贵族组成的议政王大臣会议。

根据材料,清朝采取什么措施巩固统治?

阅读课本,康雍乾三人分别采取什么措施限制议政王大臣会议的权力?

皇太极(清初)

康熙

雍正

乾隆

议政王大臣会议

南书房

军机房

军机处

撤销

议政王大臣会议

皇权扩大

皇权受限

独掌朝政

阅读课本,看清朝初期中枢机构发生了哪些变化?

直接为皇帝草拟谕旨和处理奏章,从而绕开议政王大臣会议

照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行

变化的实质是什么?

皇权的不断强化

时间:

目的:

成员:

军机大臣职能:

照皇帝的旨意拟写成文,经皇帝审阅同意后传达给中央各部和地方机构去执行

(遵照旨意,上传下达)

雍正年间

由皇帝选派亲信大臣

加强君主专制

阅读课本结合材料,分析军机处的职能是什么?

(跪受笔录,不能发表意见)

材料二:

诸臣(军机大臣)只供传述缮撰(shàn;zhuàn),而不能稍有赞画于其间也。 ——清·赵翼

材料一:

为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——清·赵翼《檐曝杂记》

我的意思不能做任何改动,必须比着葫芦画葫芦!

材料1:军机大臣由皇帝从满、汉大学士,尚书,侍郎等官员内特选。军机大臣没有定额,以六至八人为常。人数多少均由皇帝根据实际需要而定。

材料3:军机处设在皇帝身边,与朝臣百官相隔绝;对印信管理极严。印信是机构的符号和象征,是出门办事的护身符和通行证。

阅读材料,分析军机处有哪些特点?

特点

材料2:军机大臣须每天值班,等候皇帝随时召见。当天必须处理完毕每天由下面送达的奏章,以保证军机处处理政务的极高效率。

简

速

密

材料1:军机处总揽军、政大权,成为执政的最高国家机关。

完全置于皇帝的直接掌握之下,等于皇帝的私人秘书处。

材料3:军机处设在皇帝身边,与朝臣百官相隔绝;对印信管理极严。印信是机构的符号和象征,是出门办事的护身符和通行证。

阅读材料,说说军机处的设置会产生什么影响?

影响

材料2:

①军机处的设置便于皇帝独掌朝政,从而使君主专制达到顶峰。

②有利于提高行政效率。

军机处的设立

2.设置时间

4.特点:简、速、密

拟写、传达皇帝旨意

3.职能

雍正年间

为了加强君主专制

1.目的

5.影响

便于皇帝独掌朝政,强化君主专制

知识小结

秦朝

西汉

明朝

清朝

焚书坑儒

罢黜百家 独尊儒术

八股取士

古代加强思想文化控制

二、文字狱

与文化专制政策

请问,查嗣庭出的考题到底存在什么问题,使其招致如此横祸?

查嗣庭案

查嗣庭是雍正年间的礼部侍郎,他在江南主持科举考试时,出了一道考题“维民所止”。“维民所止”本出自《大学》一书,意思“都邑周边千里远,都是商民居住地”。

然而清廷却认为,“维”、“止”两字,是去“雍”、“正”之首。查嗣庭就这样遭遇飞来横祸,被押入狱,死在狱中、雍正命人把他戮尸示众,其家属也被流放边远地区。

维止

文字狱

雍正

君主专制的强化——文化专制政策

为什么实行文字狱?

材料1:乾隆大兴文字狱的目的是借此彻底消除汉人的反清民族意识。

目的:从思想领域严密控制知识分子,巩固统治。

清代文字狱对党史乃至后世所造成的社会影响是深远而恶劣的。第一,文字狱使中国的文化典籍遭到了极大的破坏。第二,文字狱严重钳制了人们的思想,在学术界造成了许多禁区。第三,文字狱造成了明哲保身,不讲真话的社会风气,形成了“人人自危”的紧张的人际关系,造就了一批不讲廉耻之徒,而鲜有死节之臣 ——《试论清代“文字狱”的起因、特点及影响》

根据材料概括,文字狱会产生怎样的后果?

后果:①破坏文化典籍;②钳制人民思想;③败坏社会风气

1.尊孔读经,整理文献

中国古代最大丛书——

乾隆时期编修的《四库全书》

2.全面检查,禁书毁书

据统计,从修书之始到乾隆四十七年间,清政府共烧书24次,烧毁书籍538种,13862部以上;到乾隆五十三年(1788年),全毁书籍达2400多种。

——姚觐元《清代禁毁书目》

这种文化专制政策造成社会恐怖,禁锢了思想,摧残了人才,严重阻碍了中国社会的发展和进步。

为了控制思想,清政府还采取了哪些措施?

三、不断加剧的社会矛盾

吏制腐败

军事松弛

顺治年间,很多地方官员就已经“贪污成习”,以致“百姓失所”

(康熙)“大吏朘削卑官,卑官虐害军民,滥行科派。脂膏竭尽,甚至逃亡”。

乾隆帝时期大贪官和珅,贪污的现金资产折合人民币约268亿!坐拥21.5亿的豪宅!“和珅跌倒,嘉庆吃饱”

满洲全民皆兵,大清统一后八旗兵分为京营和驻防两类。当兵吃饷,京城旗人每月领4两银子外加120斤米,一家衣食无忧。

射箭,箭虚发;

驰马,人堕地

周 秦 汉 南北朝 唐 宋 明 清

万

人地矛盾突出

社会危机

社会的贫富分化日益严重,广大民众

的生活日益困苦,社会危机重重。

根据材料,归纳社会矛盾的具体表现。

四、闭关锁国政策

闭关锁国

严格限制对外贸易

闭关锁国政策,指闭关自守,不与外界接触的一种国家政策,不是完全禁绝,而是严格限制对外贸易。

闭关锁国定义?

原因

阅读下列材料,概括清朝实行闭关锁国政策的原因。

材料一 天朝物产丰盈,无所不有,原不藉(借助)外夷(外国)货物以通有无。

——乾隆帝致英国国王书乔治三世的信函

材料二 “洋船至宁波者甚多,将来番船云集,留居日久,将又成一粤省澳门矣!”

——《粤海关志》

材料三 你耕田来我织布,我挑水来你浇园,寒窑虽破能避风雨。 ——《天仙配》

①统治者认为天朝物产丰富,无所不有,不需要跟外国进行经济贸易。

③中国自给自足的自然经济不需要外来商品也可以自给自足。

②统治者担心国家领土主权受到侵犯,怕会危及自己的统治。

盲目自大

自我防卫

自给自足

闭关锁国原因?

表现

“禁海令”

“四口通商”

“一口通商”

顺治帝

康熙帝

乾隆帝

广州十三行

顺治时期,颁布“禁海令”,严厉限制海上贸易;又强迫山东至广东沿海居民内迁数十里,不准商船、渔舟“片帆出海”。

康熙时,清朝在台湾设立行政建制后(1684年),开放宁波、漳州等地,作为对外通商口岸,并对出口的商品种类和出海船只的载重量作出严格的限制。

1757年,只开放广州一处作为对外通商口岸,并规定由朝廷特许的“广州十三行”统一经营对外贸易,负责承销外商进口货物,代外商收购中国出口商品,并管理外国商人。

含义:严格限制对外贸易

闭关锁国表现?

中外科技发明成果比较表 时期 科技发明 中国 世界其他国家

1-1500年 157 98 59

1501-1840年 472 19 453

材料 一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮……

——马克思

门关了,

不给开!

问他们有

好东西要不要?

——来源《大漫中国》

(积极)面对西方殖民者的侵略活动,曾起到过一定的自卫作用;

(消极)但清政府闭关自守,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

闭关锁国影响?

启示:开放促进进步,闭关锁国只能导致落后,落后就要挨打。

因此要从国情出发坚持改革开放,发展经济,适应经济全球化。

张骞通西域

鉴真东渡

郑和下西洋

闭关锁国启示?

(2022·广东广州·一模)清朝政府规定,一切外国进口货物一律由官方特许的“十三行”承销,内地出口货物也由“十三行”代购,进出口货物的价格概由“十三行”决定。外商不得和官府直接交涉,一切命令、文书都由“十三行”转达。这一规定( )

A.适应了西方开拓中国市场的需求 B.放宽民间船只出海贸易的限制

C.严格约束外商在广州活动与贸易 D.导致中国迅速落后于西方国家

(2022·江苏镇江·一模)康熙时有人修《明史》,对南明的史事使用了明朝纪年,结果朝廷下令把参与编写、印刷、销售的70多人全部处死,总共处罚了200多人。这反映出清政府( )

A.重视发展文化教育 B.实行文化专制政策

C.实行闭关锁国政策 D.采取民族交融政策

C

B

中考演练

文字狱与文化专制政策

官吏贪污腐败,军队军备废弛,清朝财政危机,土地兼并,贫富分化严重,社会矛盾加剧

军机处的设立

目的:从思想上严密控制知识分子

影响:造成了社会恐怖,摧残了人才,禁锢了思想,严重阻碍了思想、学术的发展进步

不断加剧的社会矛盾

时间与机构:清初,议政王大臣会议;康熙时,设南书房雍正时,设立军机处。

目的:加强君主专制

影响:便于皇帝独断朝政,使君主专制进一步强化

文化专制(提倡尊孔读经;销毁禁书)

闭关锁国政策

原因:清朝认为无所不有,无需交流;担心国家的领土主权受到侵犯

清朝君主专制的强化

表现:顺治时期“禁海令”,康熙时开放宁波、漳州等地,1757年开放广州一处对外口岸

影响:起到过自卫作用,但也使中国错过了向西方学习的机会,中国逐渐落伍与世界

创新思维

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源