高二语文期末复习诗歌鉴赏答题方法、题型归类与练习(选择性必修中、下册)学案

文档属性

| 名称 | 高二语文期末复习诗歌鉴赏答题方法、题型归类与练习(选择性必修中、下册)学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 40.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-30 16:08:01 | ||

图片预览

文档简介

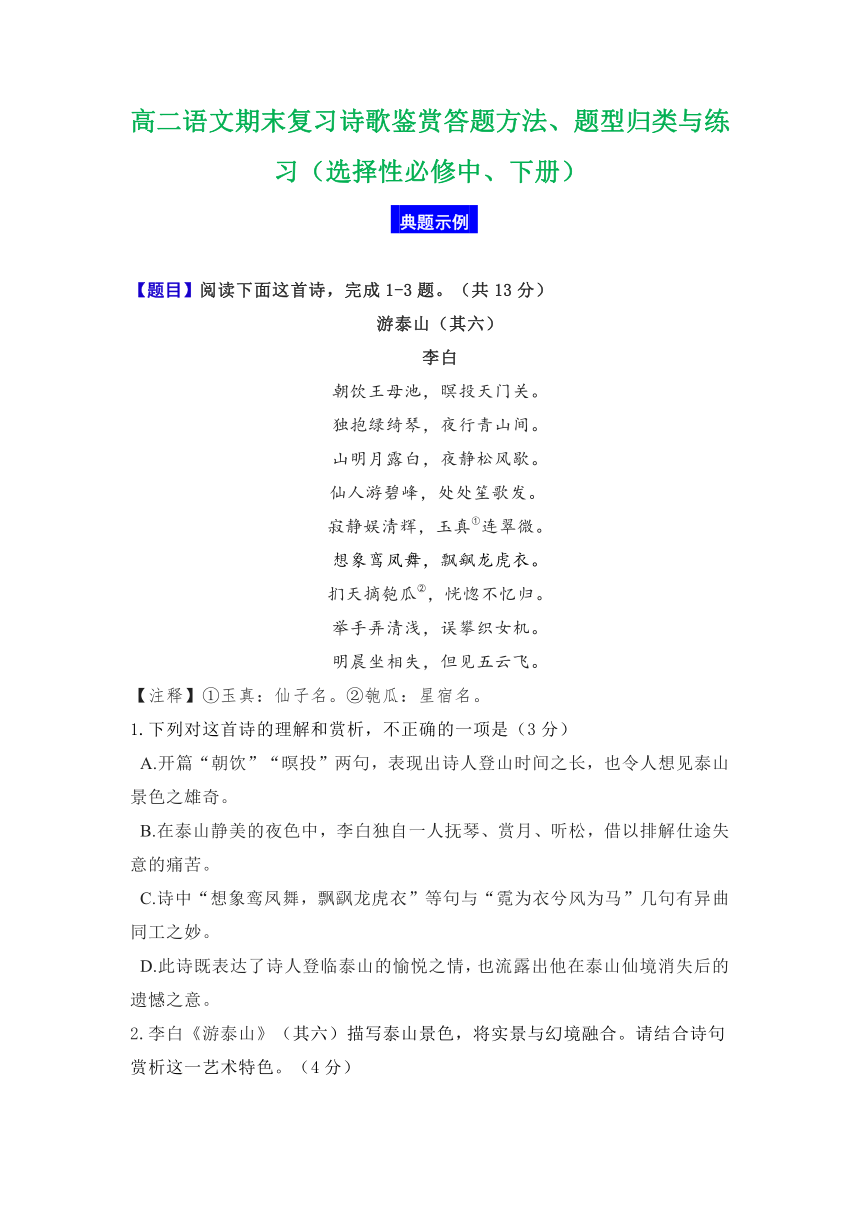

高二语文期末复习诗歌鉴赏答题方法、题型归类与练习(选择性必修中、下册)

典题示例

【题目】阅读下面这首诗,完成1-3题。(共13分)

游泰山(其六)

李白

朝饮王母池,暝投天门关。

独抱绿绮琴,夜行青山间。

山明月露白,夜静松风歇。

仙人游碧峰,处处笙歌发。

寂静娱清辉,玉真①连翠微。

想象鸾凤舞,飘飖龙虎衣。

扪天摘匏瓜②,恍惚不忆归。

举手弄清浅,误攀织女机。

明晨坐相失,但见五云飞。

【注释】①玉真:仙子名。②匏瓜:星宿名。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.开篇“朝饮”“暝投”两句,表现出诗人登山时间之长,也令人想见泰山景色之雄奇。

B.在泰山静美的夜色中,李白独自一人抚琴、赏月、听松,借以排解仕途失意的痛苦。

C.诗中“想象鸾凤舞,飘飖龙虎衣”等句与“霓为衣兮风为马”几句有异曲同工之妙。

D.此诗既表达了诗人登临泰山的愉悦之情,也流露出他在泰山仙境消失后的遗憾之意。

2.李白《游泰山》(其六)描写泰山景色,将实景与幻境融合。请结合诗句赏析这一艺术特色。(4分)

3.李白的《游泰山》(其六)与姚鼐的《登泰山记》(选段)都描写了奇幻的色彩,简析两位作家笔下色彩描写的不同。(6分)

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若樗蒱数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

【参考答案】

1.B

2.【例】:本诗实写青山碧峰、明月白露、松风止歇、星宿可摘等,营造出清幽静谧的意境。诗歌实中生虚,泰山宛若仙境的美景触发了诗人丰富的想象:仙子临峰,笙歌凤舞,仙袂飘摇。诗人置身其间,扪天摘星,抚银河水,触织女机,气氛欢快,令人忘归。诗歌在虚实结合中传达出诗人对泰山美景的热爱,对理想境界的向往。(意思对即可)

3.【例】:(1)李诗主要借助青山碧峰、明月白露等景物色彩的静态描写,营造了月夜泰山清幽的意境。姚文则描写了日出过程中白色云雾、五彩朝霞、赤色太阳、颜色错杂的山峰等景物,通过景物色彩的动态变化,表现雪后泰山壮丽雄奇的景象。

(2)李诗清丽奇幻的色彩折射出诗人游览泰山的轻松愉悦之情,姚文则以绚烂的色彩表达了作者观赏泰山日出的欣喜激动之情。(意思对即可)

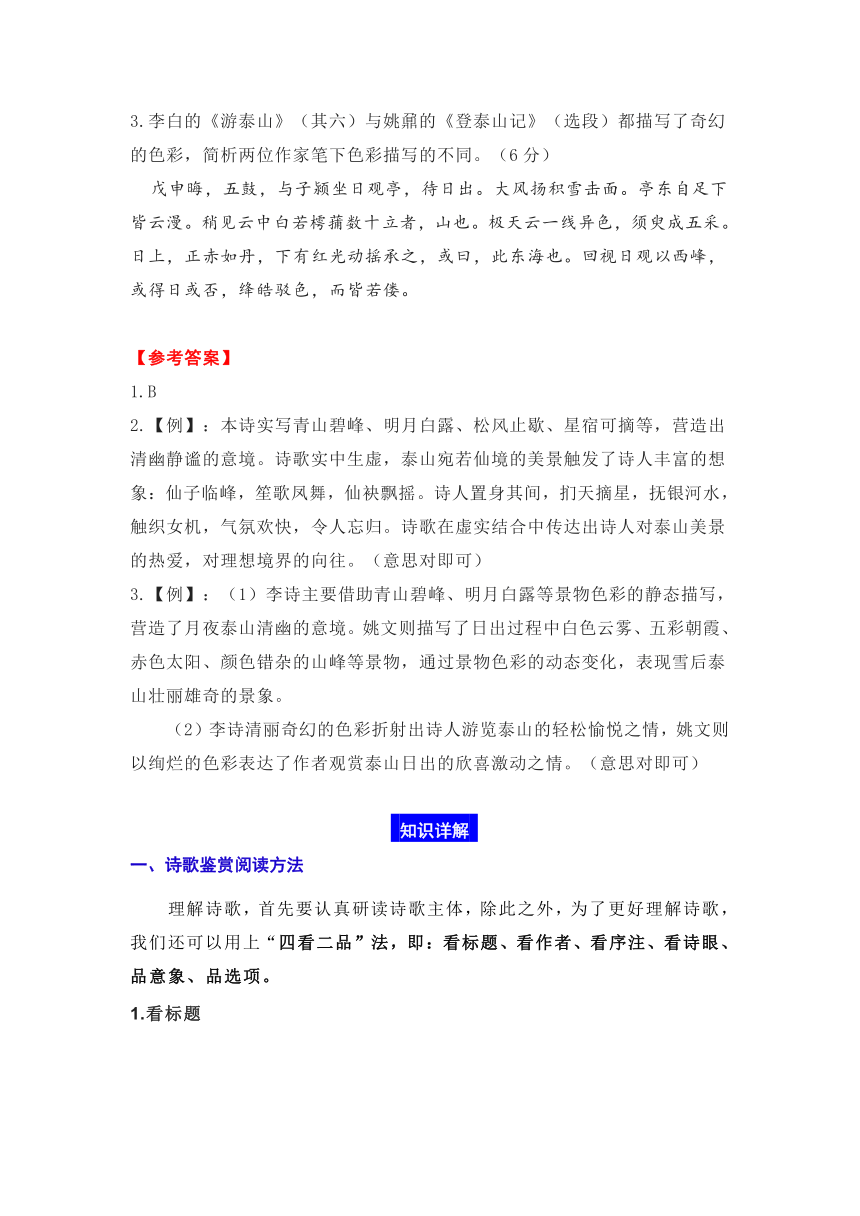

知识详解

一、诗歌鉴赏阅读方法

理解诗歌,首先要认真研读诗歌主体,除此之外,为了更好理解诗歌,我们还可以用上“四看二品”法,即:看标题、看作者、看序注、看诗眼、品意象、品选项。

1.看标题

借助诗歌的标题可以来推断诗歌的思想情感。《春夜喜雨》——表达欢愉喜爱之情。(喜)《枫桥夜泊》——表达羁旅愁思。(愁)《悯农》——表达对农民艰辛的同情。(怜)

2.看作者(知人论世)

了解了作家的生平、思想、创作风格,有助于对其作品思想感情的理解和把握。

3.看序注

一般交代创作的年代、缘由、背景,多为整个作品奠定情感基调,有助于把握诗歌的思想情感。如:姜夔《扬州慢》序中说:“予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。”小序对词作表达的昔盛今衰的感伤之情作了明确的概括。

4.看关键词(诗眼)

诗歌丰富的思想情感往往借助于精炼的语言来体现,我们要抓住这些关键字。

5.品意象

诗歌所写之“景”、所咏之“物”,即为客观之“象”;借景所抒之“情”,咏物所言之“志”,即为主观之“意”;“象”与“意”的完美结合,就是“意象”。只有领悟“意象”中的寓意,才能把握好诗歌的思想感情。

6.品选项

客观题选项是对诗歌内容变相的一种注释,根据题目不同,其选项包含的内容也不同。一般会包含诗歌的内容理解、手法理解、主旨理解等。所以一定要利用起来。

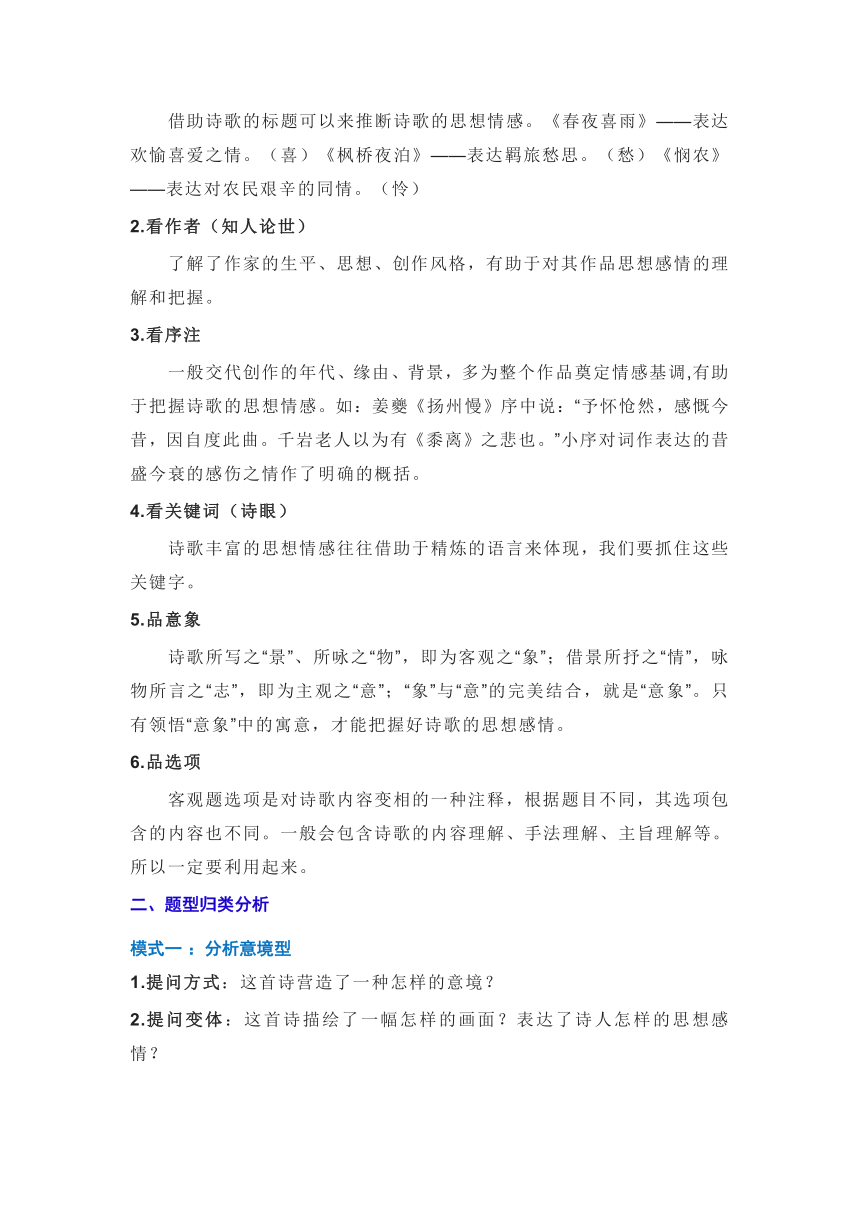

题型归类分析

模式一 :分析意境型

1.提问方式:这首诗营造了一种怎样的意境?

2.提问变体:这首诗描绘了一幅怎样的画面?表达了诗人怎样的思想感情?

3.解答分析:这是一种最常见的题型。所谓意境,是指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想像的境界。它包括景、情、境三个方面。答题时三方面缺一不可。

4.答题步骤:

①描绘诗中展现的图景画面。考生应抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想像加以再创造,语言力求优美。

②概括景物所营造的氛围特点。一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

③分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

5.答题范例:

这首诗借( )等意象,描绘了一幅( )的画面,营造了一种( )的氛围,从而表达了作者( )的情感(心情,心境)。

【例】阅读下面诗歌,回答问题。

寻陆鸿渐不遇 皎然

移家虽带郭,野径入桑麻。近种篱边菊,秋来未著花。

扣门无犬吠,欲去问西家。报道山中去,归时每日斜。

问:这首诗描绘了一幅什么样的画面?请简要叙述,并对诗歌进行赏析。

【参考答案】

这首诗是诗人访友不遇之作。全诗描写了隐士闲适清净的生活情趣。诗人选取了一些平常而又典型的细节事物,描绘了一幅隐士居所的画面:靠近城边,桑麻环绕,小径相通;篱边种菊,尚未著蕾;篱门关闭,寂静无声;主人外出,邀游山林。刻画了一位生活悠闲的隐士形象。全诗有乘兴而来,兴尽而返的情趣,语言朴实自然,流畅洒脱。

模式二 分析手法型

1.提问方式:这首诗用了怎样的写作手法?

2.提问变体:请分析这首诗的技巧(或艺术手法,或手法)。诗人是怎样抒发自己的情感的?有何效果?

3.解答分析:

表现手法是诗人用以抒发感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。表现手法分抒情手法、描写手法、修辞手法三大类。

抒情手法有直抒胸臆和间接抒情两种。“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”就是直抒胸臆。间接抒情又分借景抒情,如“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”;托物言志,如《墨梅》、《石灰吟》,一般是咏物诗;托物寓理,如“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许,为有源头活水来”,一般是哲理诗。

描写手法主要有:(1)衬托,分正衬和反衬。正衬如“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”。反衬又有动静衬,如“明月松间照,清泉石上流”;声寂衬,如“日出惊山鸟,时鸣春涧中”;以乐景衬哀情,如“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”等。(2)联想和想像,又叫虚实结合,如“野花留宝靥,碧草见罗裙”。(3)对比。(4)白描。如“春种一粒粟,秋收万颗籽。田野无闲田,农夫皆饿死”。

修辞手法:在古诗中经常出现的有:(1)比兴。如“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”。先言它物引起所咏之物。(2)比喻。(3)拟人。(4)夸张。(5)双关。如“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”,“晴”暗指感情的“情”。(6)用典。如“商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》”。此外还有设问、反问、反语等。

4.答题步骤:

(1)准确指出用了何种手法。(2)结合诗句阐释为什么是用了这种手法。(3)此手法有效传达出诗人怎样的感情。

5.答题范例:这首诗用了( )的表现手法(艺术手法,修辞手法),如( ),从而突出了(强调了,更有效地表达了……)作者( )的情感(心情,心境)。

【例】:

早行

陈与义

露侵驼褐晓寒轻,星斗阑干分外明。

寂寞小桥和梦过,稻田深处草虫鸣。

问:此诗主要用了什么表现手法?有何效果?

【参考答案】

主要用了反衬手法(步骤一)。天未放亮,星斗纵横,分外明亮,反衬夜色之暗;“草虫鸣”反衬出环境的寂静(步骤二)。两处反衬都突出了诗人出行之早,心中由飘泊引起的孤独寂寞(步骤三)。

模式三:分析语言特色型

1.提问方式:这首诗在语言上有何特色?

2.提问变体:请分析这首诗的语言风格。谈谈此诗的语言艺术。

3.解答分析:这种题型不是要求揣摩个别字词运用的巧妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格。能用来答题的词一般有:清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、委婉含蓄、雄浑豪放、笔调婉约、简练生动……

4.答题步骤:(1)用一两个词准确点明语言特色。(2)用诗中有关语句具体分析这种特色。(3)指出表现了作者怎样的感情。

【例】阅读下面这首诗,完成1-3题。

永遇乐·戏赋辛字送茂嘉十二弟赴调

辛弃疾

烈日秋霜,忠肝义胆,千载家谱。得姓何年,细参辛字,一笑君听取。艰辛做就,悲辛滋味,总是辛酸辛苦。更十分、向人辛辣,椒桂捣残堪吐。 世间应有,芳甘浓美,不到吾家门户。比着儿曹,锳锳却有,金印光垂组。付君此事,从今直上,休忆对床风雨。但赢得、靴纹绉面【注】,记余戏语。

【注释】靴纹绉面:北宋田元均任三司使,曾对人说:“作三司使数年,强笑多矣,直笑得面似靴皮。”

1.根据词意,解说“烈日秋霜”的含意。(3分)

2.本词下阙虽未有“辛”字,却“辛味”十足,请结合具体诗句分析其所蕴含的“辛”。(6分)

3.本词“戏赋辛字”,妙趣横生,请任选一个角度对词中之“妙趣”加以赏析。(6分)

【参考答案】

1.“烈日秋霜”比喻辛氏家族世代传承的刚烈正直的精神品格。(意思对即可)

2.【例】:下片头两句暗写辛家人刚烈正直、不谄媚权贵,世间荣华富贵从不曾到辛氏家门,语含辛酸,也含有对钻营之徒的辛辣讽刺;结尾句劝诫茂嘉弟不要玷辱辛家刚直忠义的家风,其中包含对官场谄媚风气的辛辣讽刺。(意思对即可)【评分要点:(1)结合诗句(2分),(2)具体分析诗句中所含“辛味”(说出一点得2分,说出两点得4分)】

3.【例】:这首词以调侃幽默笔调戏说严肃的家风话题,亦谐亦庄,别具一格。上片细参姓氏“辛”

字所含“艰辛、悲辛、辛酸、辛苦”等多重含意,更品出“辛辣”滋味,暗示辛家的刚直家风。下片以送别弟弟的玩笑语既显兄弟情深,又劝诫弟弟须不忘“烈日秋霜,忠义肝胆”的辛家“千载家谱”。整首词于家常戏语中见人格操守,正话反说中融道德家风。【评分要点:结合诗句、明确角度(如:遣词造句、表现手法、题材选取、语言风格等,2分),分析准确具体(2分),点明效果(妙趣)(2分)。】

模式四:炼字型

1.提问方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么?

2.提问变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里?

3.解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

4.答题步骤:

(1)解释该字在句中的含义。

(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。

(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

5.答题范例:某字在诗中的意思是( ),生动形象地写出了( )的情景,淋漓尽致地表达了作者( )的情感。

【例】

端居① 李商隐

远书归梦两悠悠,只有空床敌素秋②。

阶下青苔与红树,雨中寥落月中愁。

【注】①端居:闲居。②素秋:秋天的代称。

问:这首诗第二句中的“敌”可否换成“对”或其他词?请简述理由。

思路分析:这里如果用“对”字,虽说比较平稳而浑成,但只表现“空床”与“素秋”默默相对的寂寥清冷之状,偏于客观描绘。而“敌”字除了含有“对”的意思之外,还兼传出空床独寝的人无法承受“素秋”的清寥,而又不得不承受的那种难以言状的心灵深处的凄怆。

【参考答案】

不能换成“对”或其他词(步骤一)。用“敌”字不仅突出“空床”与“素秋”默默相对的寂寥清冷的氛围,而且表现出空床独寝的人无法承受“素秋”的清冷凄凉的情状(步骤二),抒发了诗人心灵深处难以言传的凄怆之情(步骤三)。

模式五:关键词型

1.提问方式:某词是全诗的关键,为什么?

2.解答分析:古诗非常讲究构思,往往一个字或一个词就构成全诗的线索,全诗的感情基调、全诗的思想,抓住这个词命题往往可以以小见大,考出考生对全诗的把握程度。

3.答题步骤:

(1)该词对表达感情、突出主旨的作用(内容上);(2)该词在结构上、表达效果上的作用(形式上)。

【例】

山行即事

宋·王质

浮云在空碧,来往议阴晴。

荷雨洒衣湿,蘋风吹袖清。

鹊声喧日出,鸥性狎波平。

山色不言语,唤醒三日酲。

【注】①蘋:一种水草。②酲:chéng,酒后神志不清,诗中指精神不振的样子。③鸥性:海鸥,性喜在海上随潮迎浪,上下飞翔。狎(xiá):戏耍,玩弄。

问:首联的“议”字是全诗的关键,为什么?

【参考答案】(1)“议”字用了拟人的手法,这两句是说,天空的云块来来往往,忽聚忽散,仿佛在讨论要不要下雨,笔法轻快,表达了诗人喜悦的心情(2);在结构上,“议”字统领了颔连和颈联,颔联写“阴”,颈联写“晴” 。

模式六:情感、主旨型

1.提问方式:表达了怎样的思想感情?这首诗的主旨是什么

2.提问变体:这首诗反映了怎样的社会现实?这首诗表现了怎样的情趣?或者结合意境提问,或就某一句某一联发问。

3.答题步骤:(1)诗歌各句(或相关的句子)分别写了什么内容(2)运用了何种表达技巧(3)抒发什么情感

【例】

邯郸冬至夜思家 白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

【注】冬至:二十四节气之一,唐朝时是一个重要节日。

问:作者是怎样写“思家”的?

【参考答案】

冬至夜深时分,家人还围坐在灯前,谈论着自己这个远行之人,(步骤一)作者主要是通过这幅想像的画面,(步骤二)来表现“思家”的。(步骤三 题目已经说明情感)(想像1分,画面描绘2分)

模式七:评价型

1.提问方式:探究题是先列举出一首或几首诗词,再引用一段古代诗词评论家或后世人对诗词特点的评论语,要求你先判断这个评论是否正确,是否合理,然后阐明理由。这种题型酷似政史考试中的判断说理题。其实这类题型只是前六类题型的变体,没有直接提出问题,需要学生自己分析问的是内容、主旨,还是表达技巧,然后结合问题和诗歌进行恰当的表述。

2.答题思路:(1)认真审题(2)深入阅读理解诗词(3)结合诗歌内容,结合评论答题

3.答题注意:紧扣诗文内容,点面结合地分析;阐明理由时,紧扣评论关键词

【例】

赤壁 杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

问:有人曾引“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”来概括这首诗的艺术特色。你同意这种观点吗?请作简要说明

思路分析:这是一首典型的诗词评价题型。诗歌本意很明了,但命题者借用西方一句诗来概括其艺术特色,回答时思维要稍稍转个弯。所谓“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”,就是以小见大,管中窥豹的写法。本文借出土的文物---折戟和吴国二女----二乔来展现三国时期的政治风云变幻。

【参考答案】

这是一首咏史诗,抒发的是对国家兴亡的感慨,可谓大内容,大主题,但诗人却通过“小物”“小事”来表现的。诗由一个小小的文物“折戟”,联想到汉未分裂动荡的年代,想到赤壁大战中的英雄人物,可谓说是“一粒沙里见世界”。后两句把“二乔”不曾被捉这件小事与东吴霸业、三国鼎立的大主题联系起来,写得具体可感,有情味,有风韵,可谓’“半瓣花上说人情”。

模式八:比较评价题型

1.提问方式:给出两首或几首诗词,要求学生比较阅读后,对其异同进行分析评价。

2.答题思路:

(1)要通读这几首诗词,把握其思想内容和主要的写法,包括作家作品的背景知识。

(2)要结合题干中的比较角度(思想内容、感情、艺术手法、写法、修辞方法等)来寻求诗词的差异性。

(3)要注意点面结合,既有总体分析,又有具体分析。表述时要注意条理清楚,层次分明。

3.答题步骤:

确认问题的角度或找出相关的比较点 2、结合原诗中具体语句分别进行分析,分条做答。

【例】

齐安郡中偶题 杜牧

两竿落日溪桥上,半缕轻烟柳影中。

多少绿荷相倚恨,一时回首背西风。

暮热游荷池上 杨万里

细草摇头忽报侬,披襟拦得一西风。

荷花入暮犹愁热,低面深藏碧伞中。

问:这两首诗都运用了什么表现手法来刻画“荷”的形象?请指出两首诗中“荷”所表现出来的不同情感特点,并作简要分析。(4分)

思路分析:题目有两问,第一问是问表现手法上的共同点,不要求分析,所以只写出表现手法就可以,当然如果具体说明,也没错。第二问要求分析这两首咏物诗表达出的情感的不同,因此答题时,要按照情感主旨型模式答全两方面的内容

【参考答案】

第一问:都用了拟人表现手法。第二问:前一首的“绿荷”有“恨”而“背西风”,(步骤一)含有诗人之恨,表露了伤感不平之情,基调凄怨低沉。(步骤二)后一首的“荷花”被西风吹动而躲藏于荷叶之中,似是“愁热”,却呈现娇羞之态,(步骤一)表露了作者的怜爱喜悦之情,基调活泼有趣。(步骤二)

模式九:根据具体问题作答

【例】

点绛唇

汪藻

新月娟娟,夜寒江静山衔斗。起来搔首,梅影横窗瘦。

好个霜天,闲却传杯手。君知否?乱鸦啼后,归兴浓于酒。

【注】乱鸦啼:暗喻小人的飞短流长。

问:①词的上片描写了怎样的景象?是按照怎样的顺序来描写的?(5分)

②词人为什么“闲却传杯手”?全词表达了词人怎样的思想感情?(6分)

【参考答案】

①此人由外到内由远及近由静到动(2分),描绘了一幅新月悬空、山悬北斗、夜静江寒、梅影横窗人不寐的景象。(3分)

②此人“闲却传杯手”是因为“归兴浓于酒”。(2分)全词表达了词人面对蜚短流长的仕途心生厌倦,(2分)渴望归隐家乡,乐守田园的思想感情。(2分)

练习

一、阅读下面诗歌,回答问题。

相见欢①

朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【注】①词牌名,靖康之难后作者南渡,作此词。

问:上片的景物描写营造出了怎样的意境,请作分析。(5分)

【参考答案】

上片写登楼所见的无边秋色,夕阳流水,(步骤一)营造出清冷萧条的意境,(步骤二)抒发了因山河残破而悲凉抑郁的心情。(步骤三)(景物,“秋色”“夕阳流水”2分;特点,“冷落萧条”2分;感情1分。共5分)

二、阅读下面诗歌,回答问题。

游月陂 宋·程颢

月陂堤上四徘徊,北有中天百尺台。

万物已随秋气改,一樽聊为晚凉开。

水心云影闲相照,林下泉声静自来。

世事无端何足计,但逢佳节约重陪。

问:这首诗营造了怎样的意境,表现了诗人怎样的情感?请结合诗歌内容分析。(5分 )

【参考答案】

诗人写了百尺高台、美丽的水光月色,树林和泉声,(步骤一)营造了宁静(或静谧、幽静等)(步骤二)的意境,表达了诗人闲适(或恬淡、自在)(1分)的心情。(步骤三)

三、阅读下面诗歌,回答问题。

春夜别友人 陈子昂

银烛吐青烟,金樽对绮筵。

离堂思琴瑟,别路绕山川。

明月隐高树,长河没晓天。

悠悠洛阳道,此会在何年。

问:简要分析“明月隐高树,长河没晓天”一联中“隐”“没”两字的表达效果。

【参考答案】

“隐”字在诗中是“隐没(于)”之意,写出高高的树阴遮住了西沉的明月;“没”字在诗中是“淹没(于)”之意,写出了银河淹没在破晓的曙光中,衬托出时光催人离别,难舍难分的心绪。

四、阅读下面诗歌,回答问题。

与夏十二登岳阳楼

李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

问:对第三联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法作简要分析。

【参考答案】第三联运用了夸张手法(步骤一)写出岳阳楼高耸入云的情状,同时这两句诗想象神奇,在云间连榻,在天上“行杯”(步骤二),写出了诗人恍若置身仙境的情景(步骤三)。

五、阅读下面诗歌,回答问题。

绵谷回寄蔡氏昆仲 罗隐

一年两度锦江游, 前值东风后值秋。

芳草有情皆碍马, 好云无处不遮楼。

山牵别恨和肠断, 水带离声入梦流。

今日因君试回首, 淡烟乔木隔绵州。

【注】绵谷:地名,今四川广元县。“蔡氏昆仲”,是罗隐游锦江时认识的两兄弟。

问:诗歌中间两联主要运用了什么表现手法?请简要分析。

【参考答案】

表现手法:以情取景,借景抒情,情景交融。(或:移情手法,拟人手法,2分)颔联中“芳草”“碍马”,“好云”“遮楼”,诗人将人的感情赋予碧草和好云,说它们像友人一样,为了殷勤地挽留自己而有意绊马蹄遮楼台,表现了朋友对客人(自己)的热情和殷勤。(2分)颈联说山牵着“别恨”、水带着“离声”,表现了诗人自己对朋友的依恋难舍。(2分)

典题示例

【题目】阅读下面这首诗,完成1-3题。(共13分)

游泰山(其六)

李白

朝饮王母池,暝投天门关。

独抱绿绮琴,夜行青山间。

山明月露白,夜静松风歇。

仙人游碧峰,处处笙歌发。

寂静娱清辉,玉真①连翠微。

想象鸾凤舞,飘飖龙虎衣。

扪天摘匏瓜②,恍惚不忆归。

举手弄清浅,误攀织女机。

明晨坐相失,但见五云飞。

【注释】①玉真:仙子名。②匏瓜:星宿名。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.开篇“朝饮”“暝投”两句,表现出诗人登山时间之长,也令人想见泰山景色之雄奇。

B.在泰山静美的夜色中,李白独自一人抚琴、赏月、听松,借以排解仕途失意的痛苦。

C.诗中“想象鸾凤舞,飘飖龙虎衣”等句与“霓为衣兮风为马”几句有异曲同工之妙。

D.此诗既表达了诗人登临泰山的愉悦之情,也流露出他在泰山仙境消失后的遗憾之意。

2.李白《游泰山》(其六)描写泰山景色,将实景与幻境融合。请结合诗句赏析这一艺术特色。(4分)

3.李白的《游泰山》(其六)与姚鼐的《登泰山记》(选段)都描写了奇幻的色彩,简析两位作家笔下色彩描写的不同。(6分)

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若樗蒱数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

【参考答案】

1.B

2.【例】:本诗实写青山碧峰、明月白露、松风止歇、星宿可摘等,营造出清幽静谧的意境。诗歌实中生虚,泰山宛若仙境的美景触发了诗人丰富的想象:仙子临峰,笙歌凤舞,仙袂飘摇。诗人置身其间,扪天摘星,抚银河水,触织女机,气氛欢快,令人忘归。诗歌在虚实结合中传达出诗人对泰山美景的热爱,对理想境界的向往。(意思对即可)

3.【例】:(1)李诗主要借助青山碧峰、明月白露等景物色彩的静态描写,营造了月夜泰山清幽的意境。姚文则描写了日出过程中白色云雾、五彩朝霞、赤色太阳、颜色错杂的山峰等景物,通过景物色彩的动态变化,表现雪后泰山壮丽雄奇的景象。

(2)李诗清丽奇幻的色彩折射出诗人游览泰山的轻松愉悦之情,姚文则以绚烂的色彩表达了作者观赏泰山日出的欣喜激动之情。(意思对即可)

知识详解

一、诗歌鉴赏阅读方法

理解诗歌,首先要认真研读诗歌主体,除此之外,为了更好理解诗歌,我们还可以用上“四看二品”法,即:看标题、看作者、看序注、看诗眼、品意象、品选项。

1.看标题

借助诗歌的标题可以来推断诗歌的思想情感。《春夜喜雨》——表达欢愉喜爱之情。(喜)《枫桥夜泊》——表达羁旅愁思。(愁)《悯农》——表达对农民艰辛的同情。(怜)

2.看作者(知人论世)

了解了作家的生平、思想、创作风格,有助于对其作品思想感情的理解和把握。

3.看序注

一般交代创作的年代、缘由、背景,多为整个作品奠定情感基调,有助于把握诗歌的思想情感。如:姜夔《扬州慢》序中说:“予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。”小序对词作表达的昔盛今衰的感伤之情作了明确的概括。

4.看关键词(诗眼)

诗歌丰富的思想情感往往借助于精炼的语言来体现,我们要抓住这些关键字。

5.品意象

诗歌所写之“景”、所咏之“物”,即为客观之“象”;借景所抒之“情”,咏物所言之“志”,即为主观之“意”;“象”与“意”的完美结合,就是“意象”。只有领悟“意象”中的寓意,才能把握好诗歌的思想感情。

6.品选项

客观题选项是对诗歌内容变相的一种注释,根据题目不同,其选项包含的内容也不同。一般会包含诗歌的内容理解、手法理解、主旨理解等。所以一定要利用起来。

题型归类分析

模式一 :分析意境型

1.提问方式:这首诗营造了一种怎样的意境?

2.提问变体:这首诗描绘了一幅怎样的画面?表达了诗人怎样的思想感情?

3.解答分析:这是一种最常见的题型。所谓意境,是指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想像的境界。它包括景、情、境三个方面。答题时三方面缺一不可。

4.答题步骤:

①描绘诗中展现的图景画面。考生应抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想像加以再创造,语言力求优美。

②概括景物所营造的氛围特点。一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

③分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

5.答题范例:

这首诗借( )等意象,描绘了一幅( )的画面,营造了一种( )的氛围,从而表达了作者( )的情感(心情,心境)。

【例】阅读下面诗歌,回答问题。

寻陆鸿渐不遇 皎然

移家虽带郭,野径入桑麻。近种篱边菊,秋来未著花。

扣门无犬吠,欲去问西家。报道山中去,归时每日斜。

问:这首诗描绘了一幅什么样的画面?请简要叙述,并对诗歌进行赏析。

【参考答案】

这首诗是诗人访友不遇之作。全诗描写了隐士闲适清净的生活情趣。诗人选取了一些平常而又典型的细节事物,描绘了一幅隐士居所的画面:靠近城边,桑麻环绕,小径相通;篱边种菊,尚未著蕾;篱门关闭,寂静无声;主人外出,邀游山林。刻画了一位生活悠闲的隐士形象。全诗有乘兴而来,兴尽而返的情趣,语言朴实自然,流畅洒脱。

模式二 分析手法型

1.提问方式:这首诗用了怎样的写作手法?

2.提问变体:请分析这首诗的技巧(或艺术手法,或手法)。诗人是怎样抒发自己的情感的?有何效果?

3.解答分析:

表现手法是诗人用以抒发感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。表现手法分抒情手法、描写手法、修辞手法三大类。

抒情手法有直抒胸臆和间接抒情两种。“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”就是直抒胸臆。间接抒情又分借景抒情,如“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”;托物言志,如《墨梅》、《石灰吟》,一般是咏物诗;托物寓理,如“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许,为有源头活水来”,一般是哲理诗。

描写手法主要有:(1)衬托,分正衬和反衬。正衬如“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”。反衬又有动静衬,如“明月松间照,清泉石上流”;声寂衬,如“日出惊山鸟,时鸣春涧中”;以乐景衬哀情,如“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”等。(2)联想和想像,又叫虚实结合,如“野花留宝靥,碧草见罗裙”。(3)对比。(4)白描。如“春种一粒粟,秋收万颗籽。田野无闲田,农夫皆饿死”。

修辞手法:在古诗中经常出现的有:(1)比兴。如“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”。先言它物引起所咏之物。(2)比喻。(3)拟人。(4)夸张。(5)双关。如“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”,“晴”暗指感情的“情”。(6)用典。如“商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》”。此外还有设问、反问、反语等。

4.答题步骤:

(1)准确指出用了何种手法。(2)结合诗句阐释为什么是用了这种手法。(3)此手法有效传达出诗人怎样的感情。

5.答题范例:这首诗用了( )的表现手法(艺术手法,修辞手法),如( ),从而突出了(强调了,更有效地表达了……)作者( )的情感(心情,心境)。

【例】:

早行

陈与义

露侵驼褐晓寒轻,星斗阑干分外明。

寂寞小桥和梦过,稻田深处草虫鸣。

问:此诗主要用了什么表现手法?有何效果?

【参考答案】

主要用了反衬手法(步骤一)。天未放亮,星斗纵横,分外明亮,反衬夜色之暗;“草虫鸣”反衬出环境的寂静(步骤二)。两处反衬都突出了诗人出行之早,心中由飘泊引起的孤独寂寞(步骤三)。

模式三:分析语言特色型

1.提问方式:这首诗在语言上有何特色?

2.提问变体:请分析这首诗的语言风格。谈谈此诗的语言艺术。

3.解答分析:这种题型不是要求揣摩个别字词运用的巧妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格。能用来答题的词一般有:清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、委婉含蓄、雄浑豪放、笔调婉约、简练生动……

4.答题步骤:(1)用一两个词准确点明语言特色。(2)用诗中有关语句具体分析这种特色。(3)指出表现了作者怎样的感情。

【例】阅读下面这首诗,完成1-3题。

永遇乐·戏赋辛字送茂嘉十二弟赴调

辛弃疾

烈日秋霜,忠肝义胆,千载家谱。得姓何年,细参辛字,一笑君听取。艰辛做就,悲辛滋味,总是辛酸辛苦。更十分、向人辛辣,椒桂捣残堪吐。 世间应有,芳甘浓美,不到吾家门户。比着儿曹,锳锳却有,金印光垂组。付君此事,从今直上,休忆对床风雨。但赢得、靴纹绉面【注】,记余戏语。

【注释】靴纹绉面:北宋田元均任三司使,曾对人说:“作三司使数年,强笑多矣,直笑得面似靴皮。”

1.根据词意,解说“烈日秋霜”的含意。(3分)

2.本词下阙虽未有“辛”字,却“辛味”十足,请结合具体诗句分析其所蕴含的“辛”。(6分)

3.本词“戏赋辛字”,妙趣横生,请任选一个角度对词中之“妙趣”加以赏析。(6分)

【参考答案】

1.“烈日秋霜”比喻辛氏家族世代传承的刚烈正直的精神品格。(意思对即可)

2.【例】:下片头两句暗写辛家人刚烈正直、不谄媚权贵,世间荣华富贵从不曾到辛氏家门,语含辛酸,也含有对钻营之徒的辛辣讽刺;结尾句劝诫茂嘉弟不要玷辱辛家刚直忠义的家风,其中包含对官场谄媚风气的辛辣讽刺。(意思对即可)【评分要点:(1)结合诗句(2分),(2)具体分析诗句中所含“辛味”(说出一点得2分,说出两点得4分)】

3.【例】:这首词以调侃幽默笔调戏说严肃的家风话题,亦谐亦庄,别具一格。上片细参姓氏“辛”

字所含“艰辛、悲辛、辛酸、辛苦”等多重含意,更品出“辛辣”滋味,暗示辛家的刚直家风。下片以送别弟弟的玩笑语既显兄弟情深,又劝诫弟弟须不忘“烈日秋霜,忠义肝胆”的辛家“千载家谱”。整首词于家常戏语中见人格操守,正话反说中融道德家风。【评分要点:结合诗句、明确角度(如:遣词造句、表现手法、题材选取、语言风格等,2分),分析准确具体(2分),点明效果(妙趣)(2分)。】

模式四:炼字型

1.提问方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么?

2.提问变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里?

3.解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

4.答题步骤:

(1)解释该字在句中的含义。

(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。

(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

5.答题范例:某字在诗中的意思是( ),生动形象地写出了( )的情景,淋漓尽致地表达了作者( )的情感。

【例】

端居① 李商隐

远书归梦两悠悠,只有空床敌素秋②。

阶下青苔与红树,雨中寥落月中愁。

【注】①端居:闲居。②素秋:秋天的代称。

问:这首诗第二句中的“敌”可否换成“对”或其他词?请简述理由。

思路分析:这里如果用“对”字,虽说比较平稳而浑成,但只表现“空床”与“素秋”默默相对的寂寥清冷之状,偏于客观描绘。而“敌”字除了含有“对”的意思之外,还兼传出空床独寝的人无法承受“素秋”的清寥,而又不得不承受的那种难以言状的心灵深处的凄怆。

【参考答案】

不能换成“对”或其他词(步骤一)。用“敌”字不仅突出“空床”与“素秋”默默相对的寂寥清冷的氛围,而且表现出空床独寝的人无法承受“素秋”的清冷凄凉的情状(步骤二),抒发了诗人心灵深处难以言传的凄怆之情(步骤三)。

模式五:关键词型

1.提问方式:某词是全诗的关键,为什么?

2.解答分析:古诗非常讲究构思,往往一个字或一个词就构成全诗的线索,全诗的感情基调、全诗的思想,抓住这个词命题往往可以以小见大,考出考生对全诗的把握程度。

3.答题步骤:

(1)该词对表达感情、突出主旨的作用(内容上);(2)该词在结构上、表达效果上的作用(形式上)。

【例】

山行即事

宋·王质

浮云在空碧,来往议阴晴。

荷雨洒衣湿,蘋风吹袖清。

鹊声喧日出,鸥性狎波平。

山色不言语,唤醒三日酲。

【注】①蘋:一种水草。②酲:chéng,酒后神志不清,诗中指精神不振的样子。③鸥性:海鸥,性喜在海上随潮迎浪,上下飞翔。狎(xiá):戏耍,玩弄。

问:首联的“议”字是全诗的关键,为什么?

【参考答案】(1)“议”字用了拟人的手法,这两句是说,天空的云块来来往往,忽聚忽散,仿佛在讨论要不要下雨,笔法轻快,表达了诗人喜悦的心情(2);在结构上,“议”字统领了颔连和颈联,颔联写“阴”,颈联写“晴” 。

模式六:情感、主旨型

1.提问方式:表达了怎样的思想感情?这首诗的主旨是什么

2.提问变体:这首诗反映了怎样的社会现实?这首诗表现了怎样的情趣?或者结合意境提问,或就某一句某一联发问。

3.答题步骤:(1)诗歌各句(或相关的句子)分别写了什么内容(2)运用了何种表达技巧(3)抒发什么情感

【例】

邯郸冬至夜思家 白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

【注】冬至:二十四节气之一,唐朝时是一个重要节日。

问:作者是怎样写“思家”的?

【参考答案】

冬至夜深时分,家人还围坐在灯前,谈论着自己这个远行之人,(步骤一)作者主要是通过这幅想像的画面,(步骤二)来表现“思家”的。(步骤三 题目已经说明情感)(想像1分,画面描绘2分)

模式七:评价型

1.提问方式:探究题是先列举出一首或几首诗词,再引用一段古代诗词评论家或后世人对诗词特点的评论语,要求你先判断这个评论是否正确,是否合理,然后阐明理由。这种题型酷似政史考试中的判断说理题。其实这类题型只是前六类题型的变体,没有直接提出问题,需要学生自己分析问的是内容、主旨,还是表达技巧,然后结合问题和诗歌进行恰当的表述。

2.答题思路:(1)认真审题(2)深入阅读理解诗词(3)结合诗歌内容,结合评论答题

3.答题注意:紧扣诗文内容,点面结合地分析;阐明理由时,紧扣评论关键词

【例】

赤壁 杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

问:有人曾引“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”来概括这首诗的艺术特色。你同意这种观点吗?请作简要说明

思路分析:这是一首典型的诗词评价题型。诗歌本意很明了,但命题者借用西方一句诗来概括其艺术特色,回答时思维要稍稍转个弯。所谓“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”,就是以小见大,管中窥豹的写法。本文借出土的文物---折戟和吴国二女----二乔来展现三国时期的政治风云变幻。

【参考答案】

这是一首咏史诗,抒发的是对国家兴亡的感慨,可谓大内容,大主题,但诗人却通过“小物”“小事”来表现的。诗由一个小小的文物“折戟”,联想到汉未分裂动荡的年代,想到赤壁大战中的英雄人物,可谓说是“一粒沙里见世界”。后两句把“二乔”不曾被捉这件小事与东吴霸业、三国鼎立的大主题联系起来,写得具体可感,有情味,有风韵,可谓’“半瓣花上说人情”。

模式八:比较评价题型

1.提问方式:给出两首或几首诗词,要求学生比较阅读后,对其异同进行分析评价。

2.答题思路:

(1)要通读这几首诗词,把握其思想内容和主要的写法,包括作家作品的背景知识。

(2)要结合题干中的比较角度(思想内容、感情、艺术手法、写法、修辞方法等)来寻求诗词的差异性。

(3)要注意点面结合,既有总体分析,又有具体分析。表述时要注意条理清楚,层次分明。

3.答题步骤:

确认问题的角度或找出相关的比较点 2、结合原诗中具体语句分别进行分析,分条做答。

【例】

齐安郡中偶题 杜牧

两竿落日溪桥上,半缕轻烟柳影中。

多少绿荷相倚恨,一时回首背西风。

暮热游荷池上 杨万里

细草摇头忽报侬,披襟拦得一西风。

荷花入暮犹愁热,低面深藏碧伞中。

问:这两首诗都运用了什么表现手法来刻画“荷”的形象?请指出两首诗中“荷”所表现出来的不同情感特点,并作简要分析。(4分)

思路分析:题目有两问,第一问是问表现手法上的共同点,不要求分析,所以只写出表现手法就可以,当然如果具体说明,也没错。第二问要求分析这两首咏物诗表达出的情感的不同,因此答题时,要按照情感主旨型模式答全两方面的内容

【参考答案】

第一问:都用了拟人表现手法。第二问:前一首的“绿荷”有“恨”而“背西风”,(步骤一)含有诗人之恨,表露了伤感不平之情,基调凄怨低沉。(步骤二)后一首的“荷花”被西风吹动而躲藏于荷叶之中,似是“愁热”,却呈现娇羞之态,(步骤一)表露了作者的怜爱喜悦之情,基调活泼有趣。(步骤二)

模式九:根据具体问题作答

【例】

点绛唇

汪藻

新月娟娟,夜寒江静山衔斗。起来搔首,梅影横窗瘦。

好个霜天,闲却传杯手。君知否?乱鸦啼后,归兴浓于酒。

【注】乱鸦啼:暗喻小人的飞短流长。

问:①词的上片描写了怎样的景象?是按照怎样的顺序来描写的?(5分)

②词人为什么“闲却传杯手”?全词表达了词人怎样的思想感情?(6分)

【参考答案】

①此人由外到内由远及近由静到动(2分),描绘了一幅新月悬空、山悬北斗、夜静江寒、梅影横窗人不寐的景象。(3分)

②此人“闲却传杯手”是因为“归兴浓于酒”。(2分)全词表达了词人面对蜚短流长的仕途心生厌倦,(2分)渴望归隐家乡,乐守田园的思想感情。(2分)

练习

一、阅读下面诗歌,回答问题。

相见欢①

朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【注】①词牌名,靖康之难后作者南渡,作此词。

问:上片的景物描写营造出了怎样的意境,请作分析。(5分)

【参考答案】

上片写登楼所见的无边秋色,夕阳流水,(步骤一)营造出清冷萧条的意境,(步骤二)抒发了因山河残破而悲凉抑郁的心情。(步骤三)(景物,“秋色”“夕阳流水”2分;特点,“冷落萧条”2分;感情1分。共5分)

二、阅读下面诗歌,回答问题。

游月陂 宋·程颢

月陂堤上四徘徊,北有中天百尺台。

万物已随秋气改,一樽聊为晚凉开。

水心云影闲相照,林下泉声静自来。

世事无端何足计,但逢佳节约重陪。

问:这首诗营造了怎样的意境,表现了诗人怎样的情感?请结合诗歌内容分析。(5分 )

【参考答案】

诗人写了百尺高台、美丽的水光月色,树林和泉声,(步骤一)营造了宁静(或静谧、幽静等)(步骤二)的意境,表达了诗人闲适(或恬淡、自在)(1分)的心情。(步骤三)

三、阅读下面诗歌,回答问题。

春夜别友人 陈子昂

银烛吐青烟,金樽对绮筵。

离堂思琴瑟,别路绕山川。

明月隐高树,长河没晓天。

悠悠洛阳道,此会在何年。

问:简要分析“明月隐高树,长河没晓天”一联中“隐”“没”两字的表达效果。

【参考答案】

“隐”字在诗中是“隐没(于)”之意,写出高高的树阴遮住了西沉的明月;“没”字在诗中是“淹没(于)”之意,写出了银河淹没在破晓的曙光中,衬托出时光催人离别,难舍难分的心绪。

四、阅读下面诗歌,回答问题。

与夏十二登岳阳楼

李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

问:对第三联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法作简要分析。

【参考答案】第三联运用了夸张手法(步骤一)写出岳阳楼高耸入云的情状,同时这两句诗想象神奇,在云间连榻,在天上“行杯”(步骤二),写出了诗人恍若置身仙境的情景(步骤三)。

五、阅读下面诗歌,回答问题。

绵谷回寄蔡氏昆仲 罗隐

一年两度锦江游, 前值东风后值秋。

芳草有情皆碍马, 好云无处不遮楼。

山牵别恨和肠断, 水带离声入梦流。

今日因君试回首, 淡烟乔木隔绵州。

【注】绵谷:地名,今四川广元县。“蔡氏昆仲”,是罗隐游锦江时认识的两兄弟。

问:诗歌中间两联主要运用了什么表现手法?请简要分析。

【参考答案】

表现手法:以情取景,借景抒情,情景交融。(或:移情手法,拟人手法,2分)颔联中“芳草”“碍马”,“好云”“遮楼”,诗人将人的感情赋予碧草和好云,说它们像友人一样,为了殷勤地挽留自己而有意绊马蹄遮楼台,表现了朋友对客人(自己)的热情和殷勤。(2分)颈联说山牵着“别恨”、水带着“离声”,表现了诗人自己对朋友的依恋难舍。(2分)

同课章节目录