21 古代诗歌五首 登飞来峰 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 21 古代诗歌五首 登飞来峰 课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

登飞来峰

王安石

老师也喜欢爬山,登上山——春赏花、 夏乘凉、秋采果、冬观雪一年四季 景色尽收眼底,这更使人心旷神怡、流连忘返。今天,让我们跟随北宋诗人王安石一起“登飞来峰”,去欣赏那别致的景象!

场景导入:

同学们喜欢爬山吗?在爬山的过程中你有什么感受?

1.理解文中“浮云”的含义

2.掌握文中的写作手法。

3.体会作者的思想感情。

第一课时

学习目标

激 趣 导 入

关于诗题

飞来峰,即浙江绍兴城外的宝林山,山上有应天塔。传说这座山是从天上飞来的,因此得名。

登飞来峰

写作对象

内容

点明了

王安石(1021~1086) 北宋政治家、文学家。字介甫,号半山。抚州临川(今属江西)人。封荆国公,世称王荆公。谥文,又称王文公。王安石是唐宋八大家之一。他的散文创作以论说文的成就最为突出。

诗人简介

激 趣 导 入

诵读古诗

登飞来峰

王安石

飞来/山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

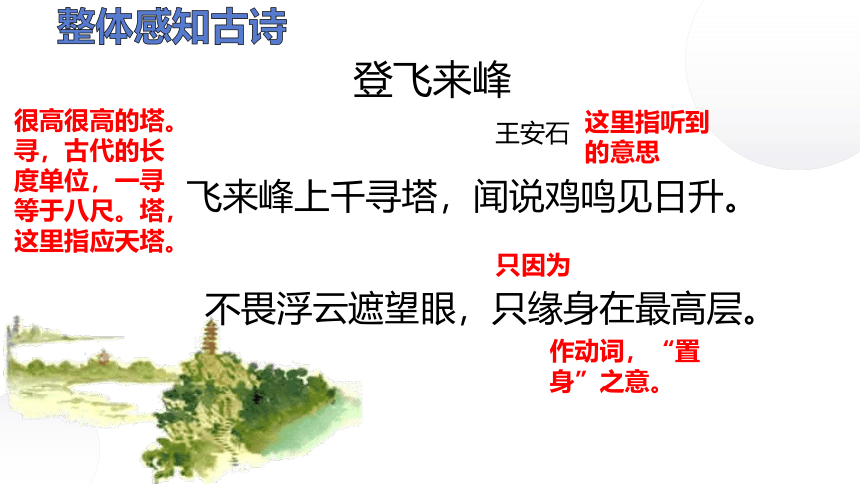

整体感知古诗

登飞来峰

王安石

飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

很高很高的塔。寻,古代的长度单位,一寻等于八尺。塔,这里指应天塔。

这里指听到的意思

只因为

作动词,“置身”之意。

激 趣 导 入

疏通诗意

飞来峰顶有座高耸入云的塔,听说鸡鸣时分可以看见旭日升起。不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,只因为我站在飞来峰顶最高处。

激 趣 导 入

赏析诗文

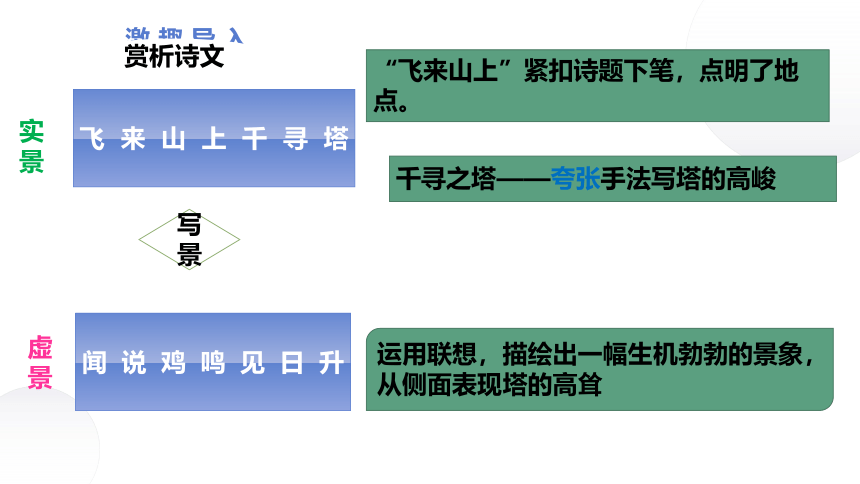

飞来山上千寻塔

闻说鸡鸣见日升

“飞来山上”紧扣诗题下笔,点明了地点。

千寻之塔——夸张手法写塔的高峻

运用联想,描绘出一幅生机勃勃的景象,从侧面表现塔的高耸

写景

实景

虚景

激 趣 导 入

背景资料

王安石于1050年登上飞来峰,写了这首诗。当时王安石29岁,任浙江靓县知县期满,在去官返乡途中登灵隐山东南飞来峰,即兴作出此诗。这首诗是诗人初涉宦海之作。当时诗人年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒胸臆,寄壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

作者登上如此高的山如此高的塔,会有立足高点放眼远望,看到旭日东升的辉煌景象,诗人会想到要改革,对改革充满信心。

在北宋仁宗时候,国家表面上平安无事,实际上阶级矛盾和民族矛盾都一天比一天尖锐起来了。王安石作为封建统治阶级内部的一个进步的知识分子,他怀着要求变革现实的雄心壮志,希望有一天能施展他治国平天下的才能。所以他登到山岭塔顶,就联想到鸡鸣日出时光明灿烂的奇景,通过对这种景物的憧憬表示了对自己前途的展望。

材料链接一:

激 趣 导 入

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”如何理解诗中的“浮云”?

赏析诗文

材料链接二:“浮云”

“不义而富且贵,于我如浮云。”(释义: 比喻不把某事物放在眼里。)

——《论语》

“故邪臣之蔽贤,犹浮云障日也。” (意思: 西汉的人曾把浮云蔽日月比喻奸邪小人在皇帝面前对贤臣进行挑拨离间,让皇帝受到蒙蔽。)

——陆贾《新语慎微篇》

“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。” (天子与太阳同辉,“日” 象征着帝王,李白自己离开长安是由于皇帝听信了小人谗言。诗中“浮云”:比喻当时的保守势力。)

——李白。

激 趣 导 入

赏析诗文

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”如何理解诗中的“浮云”?

诗中指常被用来比喻谗佞小人或者其他消极事物。

激 趣 导 入

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”诗人登上这么高的山,这么高的塔,看到的“浮云”又如何作何感想呢

材料链接三:

在神宗皇帝支持下实行改革,积极推行新法,抑官僚制地主和豪商的特权,以期富国强兵,但遭到保守派的激烈反对。《登 飞来峰》即作于1050年,当时他30岁,由宁波县令改任舒州通判。他向往美好前程,期待变革。

把保守势力说成是“浮云”,并且不畏,王安石在这里把这个典故反过来用,来表露自己的志向。这体现了王安石为实现自己的政治抱负而无所畏惧、勇往直前的精神。

借飞来峰之千寻塔来抒发自己胸怀壮志寄托远大的理想。

诗人登上这么高的山,这么高的塔,看到的“浮云”又如何作何感想呢

所以“浮云”在这首诗中的深意是只要宋神宗信任王安石,支持他变法,就不会害怕朝廷上的小人刁难作崇,新法就一定能推行,变法一定能成功。

诗句赏析

不畏浮云遮望眼,

只缘身在最高层。

诗的后两句承接前两句写景议论抒情,使诗歌既有生动的形象又有深刻的哲理。古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”二字。表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。这两句是全诗的精华,蕴含着深刻的哲理:人不能只为眼前的利益,应该放眼大局和长远。

寓情于理

激 趣 导 入

赏析诗文

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

语意双关

登得高、望得远的生活哲理

议论、抒情

激 趣 导 入

主题归纳

这是一首七言绝句,也是一首登高揽胜之作。诗歌借登峰所见景象之阔大,表现了诗人变法革新的政治理想、远大志向以及大无畏的精神。

请你总结下这首诗的主旨?

激 趣 导 入

写作手法

1.情、景、理交融

这是一首哲理诗,前两句紧扣诗题,描写景物,写飞来山上的塔之高和想象旭日东升的景象;后两句在前两句的基础上议论、抒情,把抽象的事理寓于具体形象中,从登高望远中感悟出深刻的哲理,抒发了诗人高瞻远瞩、不畏艰难的豪情壮志。

2.虚实相生

如第一、二句,“飞来山”“塔”是实景,“鸡鸣”“日升”是虚景。虚实结合,组成幅壮丽的美景。

2、《登飞来峰》中蕴含深刻哲理的句子是 , 。

1、 , 。一句采用夸张手法,点明飞来峰,千寻塔的高峻陡峭。

当堂检测

真题再现

(湖南常德中考)写景与抒怀相结合,是古代诗歌常用的表现手法,试分析本诗写景与抒情相结合的特点。

前两句写出了奇幻、雄伟、生机勃勃的景象,为后两句做了铺垫(蓄势)。 后两句写站得高才能看得远的道理,抒发了自己的广阔胸襟和远大志向,是前两句的升华(很自然地表达了本诗主旨)。

当堂检测

本节课我们一起了解了诗歌中的写作背景,学习了本诗中虚实相生的写作手法以及作者所表达的高瞻远瞩、不畏艰难的豪情壮志之情,下节课我们继续学习陆游的《游山西村》。

激 趣 导 入

课堂小结

登飞来峰

王安石

老师也喜欢爬山,登上山——春赏花、 夏乘凉、秋采果、冬观雪一年四季 景色尽收眼底,这更使人心旷神怡、流连忘返。今天,让我们跟随北宋诗人王安石一起“登飞来峰”,去欣赏那别致的景象!

场景导入:

同学们喜欢爬山吗?在爬山的过程中你有什么感受?

1.理解文中“浮云”的含义

2.掌握文中的写作手法。

3.体会作者的思想感情。

第一课时

学习目标

激 趣 导 入

关于诗题

飞来峰,即浙江绍兴城外的宝林山,山上有应天塔。传说这座山是从天上飞来的,因此得名。

登飞来峰

写作对象

内容

点明了

王安石(1021~1086) 北宋政治家、文学家。字介甫,号半山。抚州临川(今属江西)人。封荆国公,世称王荆公。谥文,又称王文公。王安石是唐宋八大家之一。他的散文创作以论说文的成就最为突出。

诗人简介

激 趣 导 入

诵读古诗

登飞来峰

王安石

飞来/山上/千寻塔,闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

整体感知古诗

登飞来峰

王安石

飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

很高很高的塔。寻,古代的长度单位,一寻等于八尺。塔,这里指应天塔。

这里指听到的意思

只因为

作动词,“置身”之意。

激 趣 导 入

疏通诗意

飞来峰顶有座高耸入云的塔,听说鸡鸣时分可以看见旭日升起。不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,只因为我站在飞来峰顶最高处。

激 趣 导 入

赏析诗文

飞来山上千寻塔

闻说鸡鸣见日升

“飞来山上”紧扣诗题下笔,点明了地点。

千寻之塔——夸张手法写塔的高峻

运用联想,描绘出一幅生机勃勃的景象,从侧面表现塔的高耸

写景

实景

虚景

激 趣 导 入

背景资料

王安石于1050年登上飞来峰,写了这首诗。当时王安石29岁,任浙江靓县知县期满,在去官返乡途中登灵隐山东南飞来峰,即兴作出此诗。这首诗是诗人初涉宦海之作。当时诗人年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒胸臆,寄壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

作者登上如此高的山如此高的塔,会有立足高点放眼远望,看到旭日东升的辉煌景象,诗人会想到要改革,对改革充满信心。

在北宋仁宗时候,国家表面上平安无事,实际上阶级矛盾和民族矛盾都一天比一天尖锐起来了。王安石作为封建统治阶级内部的一个进步的知识分子,他怀着要求变革现实的雄心壮志,希望有一天能施展他治国平天下的才能。所以他登到山岭塔顶,就联想到鸡鸣日出时光明灿烂的奇景,通过对这种景物的憧憬表示了对自己前途的展望。

材料链接一:

激 趣 导 入

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”如何理解诗中的“浮云”?

赏析诗文

材料链接二:“浮云”

“不义而富且贵,于我如浮云。”(释义: 比喻不把某事物放在眼里。)

——《论语》

“故邪臣之蔽贤,犹浮云障日也。” (意思: 西汉的人曾把浮云蔽日月比喻奸邪小人在皇帝面前对贤臣进行挑拨离间,让皇帝受到蒙蔽。)

——陆贾《新语慎微篇》

“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。” (天子与太阳同辉,“日” 象征着帝王,李白自己离开长安是由于皇帝听信了小人谗言。诗中“浮云”:比喻当时的保守势力。)

——李白。

激 趣 导 入

赏析诗文

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”如何理解诗中的“浮云”?

诗中指常被用来比喻谗佞小人或者其他消极事物。

激 趣 导 入

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”诗人登上这么高的山,这么高的塔,看到的“浮云”又如何作何感想呢

材料链接三:

在神宗皇帝支持下实行改革,积极推行新法,抑官僚制地主和豪商的特权,以期富国强兵,但遭到保守派的激烈反对。《登 飞来峰》即作于1050年,当时他30岁,由宁波县令改任舒州通判。他向往美好前程,期待变革。

把保守势力说成是“浮云”,并且不畏,王安石在这里把这个典故反过来用,来表露自己的志向。这体现了王安石为实现自己的政治抱负而无所畏惧、勇往直前的精神。

借飞来峰之千寻塔来抒发自己胸怀壮志寄托远大的理想。

诗人登上这么高的山,这么高的塔,看到的“浮云”又如何作何感想呢

所以“浮云”在这首诗中的深意是只要宋神宗信任王安石,支持他变法,就不会害怕朝廷上的小人刁难作崇,新法就一定能推行,变法一定能成功。

诗句赏析

不畏浮云遮望眼,

只缘身在最高层。

诗的后两句承接前两句写景议论抒情,使诗歌既有生动的形象又有深刻的哲理。古人常有浮云蔽日、邪臣蔽贤的忧虑,而诗人却加上“不畏”二字。表现了诗人在政治上高瞻远瞩,不畏奸邪的勇气和决心。这两句是全诗的精华,蕴含着深刻的哲理:人不能只为眼前的利益,应该放眼大局和长远。

寓情于理

激 趣 导 入

赏析诗文

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

语意双关

登得高、望得远的生活哲理

议论、抒情

激 趣 导 入

主题归纳

这是一首七言绝句,也是一首登高揽胜之作。诗歌借登峰所见景象之阔大,表现了诗人变法革新的政治理想、远大志向以及大无畏的精神。

请你总结下这首诗的主旨?

激 趣 导 入

写作手法

1.情、景、理交融

这是一首哲理诗,前两句紧扣诗题,描写景物,写飞来山上的塔之高和想象旭日东升的景象;后两句在前两句的基础上议论、抒情,把抽象的事理寓于具体形象中,从登高望远中感悟出深刻的哲理,抒发了诗人高瞻远瞩、不畏艰难的豪情壮志。

2.虚实相生

如第一、二句,“飞来山”“塔”是实景,“鸡鸣”“日升”是虚景。虚实结合,组成幅壮丽的美景。

2、《登飞来峰》中蕴含深刻哲理的句子是 , 。

1、 , 。一句采用夸张手法,点明飞来峰,千寻塔的高峻陡峭。

当堂检测

真题再现

(湖南常德中考)写景与抒怀相结合,是古代诗歌常用的表现手法,试分析本诗写景与抒情相结合的特点。

前两句写出了奇幻、雄伟、生机勃勃的景象,为后两句做了铺垫(蓄势)。 后两句写站得高才能看得远的道理,抒发了自己的广阔胸襟和远大志向,是前两句的升华(很自然地表达了本诗主旨)。

当堂检测

本节课我们一起了解了诗歌中的写作背景,学习了本诗中虚实相生的写作手法以及作者所表达的高瞻远瞩、不畏艰难的豪情壮志之情,下节课我们继续学习陆游的《游山西村》。

激 趣 导 入

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读