河北省沧衡八校联盟2021-2022学年高二下学期期中考试生物学试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省沧衡八校联盟2021-2022学年高二下学期期中考试生物学试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 279.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-31 15:17:23 | ||

图片预览

文档简介

河北省沧衡八校联盟2021-2022学年高二下学期期中考试

生物试题

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:人教版选择性必修2、选择性必修3第1~2章。

一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下列关于某地区人口普查报告的叙述中,可以作为预测该地区未来人口发展趋势的主要依据的是

A.该地区人口分布呈“西多东少”的特点,密度约为425.3人/平方公里

B.该地区人口共408286人,其中男性210560人,女性197726人

C.该地区人口中0~18岁的占29%,18~55岁的占35%,55岁以上的占36%

D.该地区为劳动力输出地区,每年外出务工人员多达3万多人

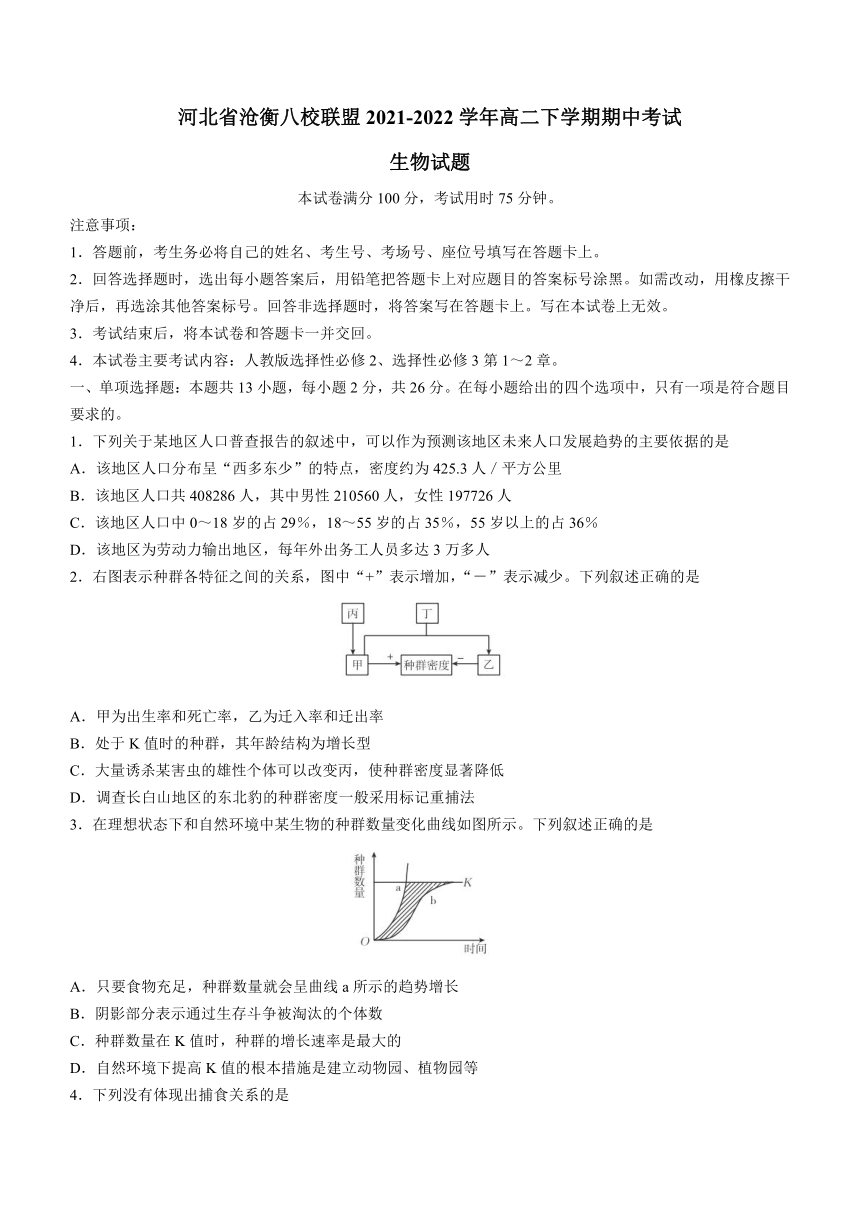

2.右图表示种群各特征之间的关系,图中“+”表示增加,“-”表示减少。下列叙述正确的是

A.甲为出生率和死亡率,乙为迁入率和迁出率

B.处于K值时的种群,其年龄结构为增长型

C.大量诱杀某害虫的雄性个体可以改变丙,使种群密度显著降低

D.调查长白山地区的东北豹的种群密度一般采用标记重捕法

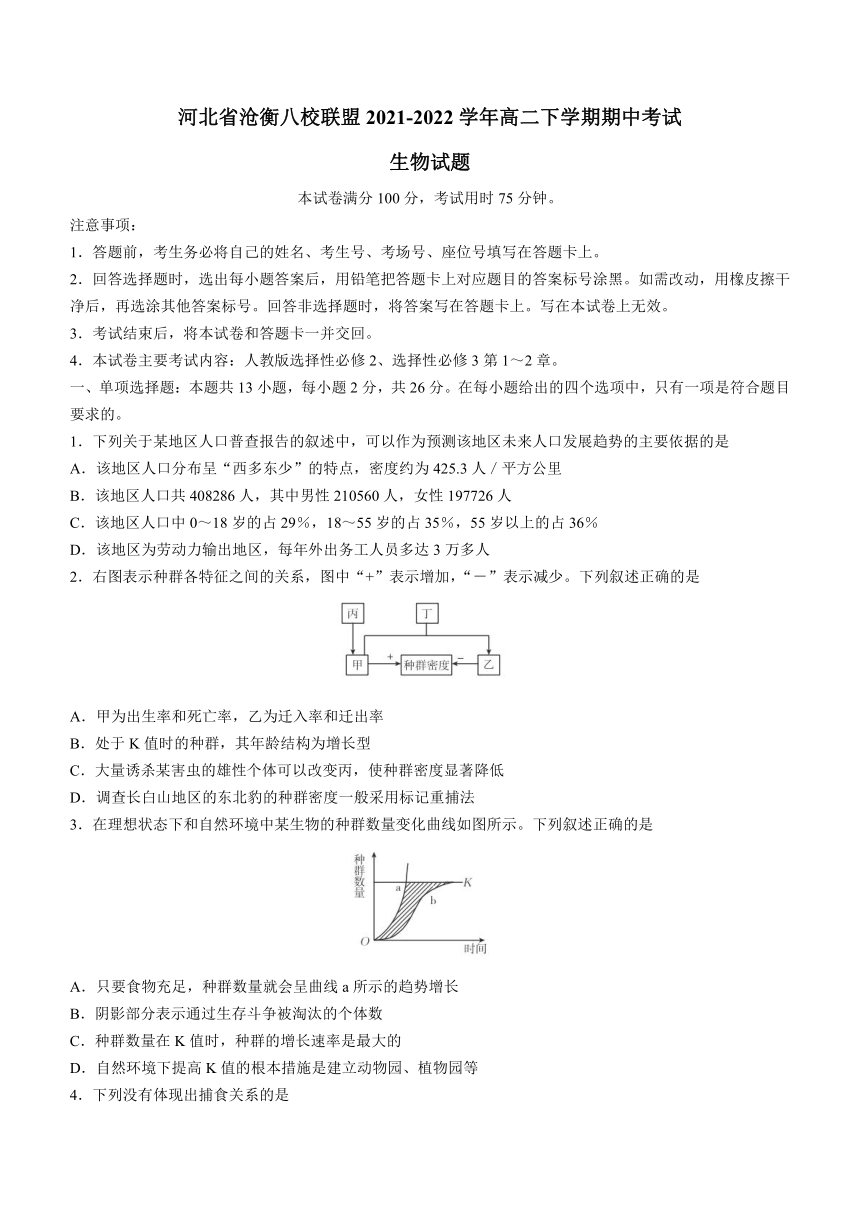

3.在理想状态下和自然环境中某生物的种群数量变化曲线如图所示。下列叙述正确的是

A.只要食物充足,种群数量就会呈曲线a所示的趋势增长

B.阴影部分表示通过生存斗争被淘汰的个体数

C.种群数量在K值时,种群的增长速率是最大的

D.自然环境下提高K值的根本措施是建立动物园、植物园等

4.下列没有体现出捕食关系的是

A.物腐虫生 B.螳螂捕蝉,黄雀在后 C.鹬蚌相争 D.螟蛉有子,蜾赢负之

5.下列关于群落结构的理解,正确的是

A.影响植物地上分层的因素只有光照 B.水域生态系统中的群落是没有水平结构的

C.森林中动物的垂直分布决定了植物的分层现象 D.群落的垂直结构有利于群落对环境资源的充分利用

6.细菌是生物的主要类群之一,也是所有生物中数量最多的一类。下列有关细菌的叙述,错误的是

A.有少数种类的细菌属于生产者 B.一些细菌可以加速生态系统的物质循环

C.细菌参与了生态系统的能量流动过程 D.细菌和无机环境之间没有信息传递

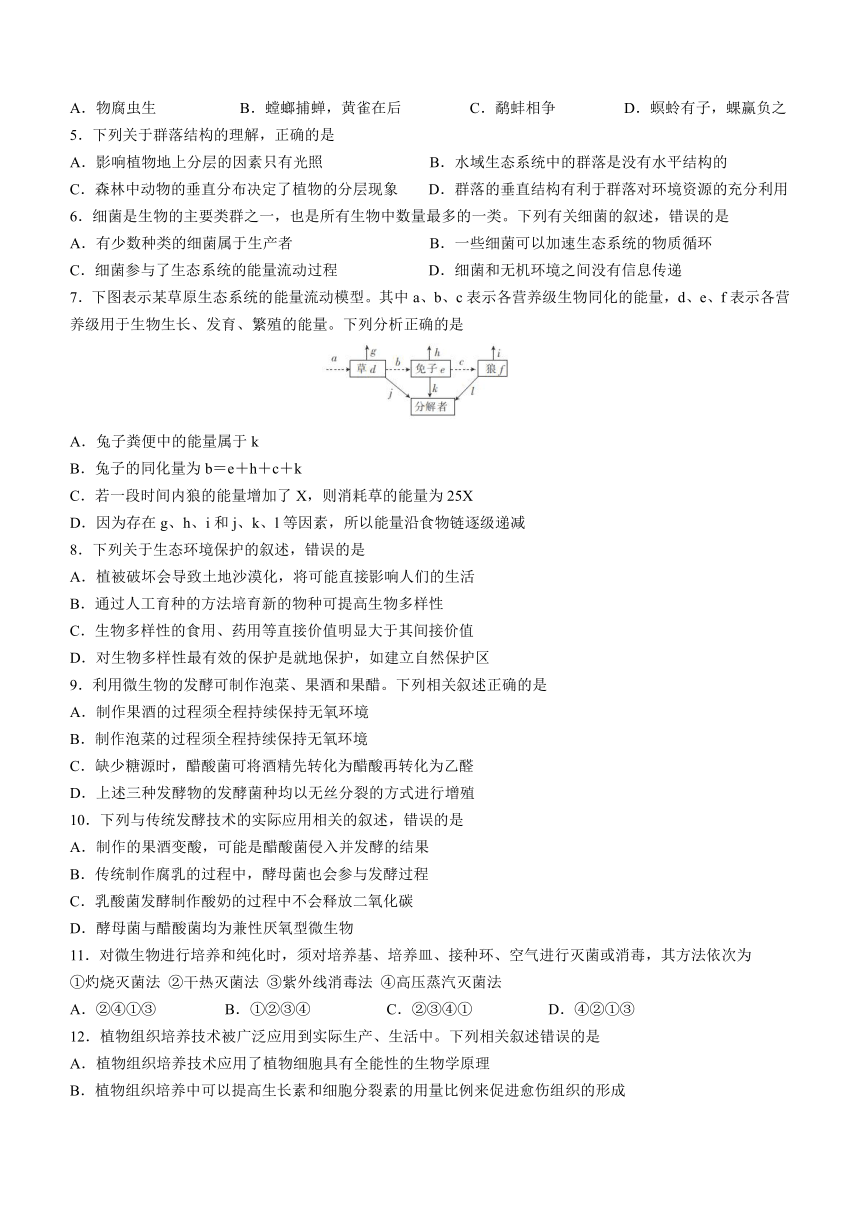

7.下图表示某草原生态系统的能量流动模型。其中a、b、c表示各营养级生物同化的能量,d、e、f表示各营养级用于生物生长、发育、繁殖的能量。下列分析正确的是

A.兔子粪便中的能量属于k

B.兔子的同化量为b=e+h+c+k

C.若一段时间内狼的能量增加了X,则消耗草的能量为25X

D.因为存在g、h、i和j、k、l等因素,所以能量沿食物链逐级递减

8.下列关于生态环境保护的叙述,错误的是

A.植被破坏会导致土地沙漠化,将可能直接影响人们的生活

B.通过人工育种的方法培育新的物种可提高生物多样性

C.生物多样性的食用、药用等直接价值明显大于其间接价值

D.对生物多样性最有效的保护是就地保护,如建立自然保护区

9.利用微生物的发酵可制作泡菜、果酒和果醋。下列相关叙述正确的是

A.制作果酒的过程须全程持续保持无氧环境

B.制作泡菜的过程须全程持续保持无氧环境

C.缺少糖源时,醋酸菌可将酒精先转化为醋酸再转化为乙醛

D.上述三种发酵物的发酵菌种均以无丝分裂的方式进行增殖

10.下列与传统发酵技术的实际应用相关的叙述,错误的是

A.制作的果酒变酸,可能是醋酸菌侵入并发酵的结果

B.传统制作腐乳的过程中,酵母菌也会参与发酵过程

C.乳酸菌发酵制作酸奶的过程中不会释放二氧化碳

D.酵母菌与醋酸菌均为兼性厌氧型微生物

11.对微生物进行培养和纯化时,须对培养基、培养皿、接种环、空气进行灭菌或消毒,其方法依次为

①灼烧灭菌法 ②干热灭菌法 ③紫外线消毒法 ④高压蒸汽灭菌法

A.②④①③ B.①②③④ C.②③④① D.④②①③

12.植物组织培养技术被广泛应用到实际生产、生活中。下列相关叙述错误的是

A.植物组织培养技术应用了植物细胞具有全能性的生物学原理

B.植物组织培养中可以提高生长素和细胞分裂素的用量比例来促进愈伤组织的形成

C.组织培养过程中须定期观察和记录愈伤组织的生长情况

D.微型繁殖的优点是高效、快速且能保持优良品种的遗传特性

13.下列关于胚胎工程的叙述,正确的是

A.采集的精子无须处理,可以直接进行体外受精

B.原肠胚只有外胚层和内胚层两个胚层

C.对囊胚的内细胞团进行分割时,须均等分割

D.胚胎移植可以在不同种生物不同个体之间进行

二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。

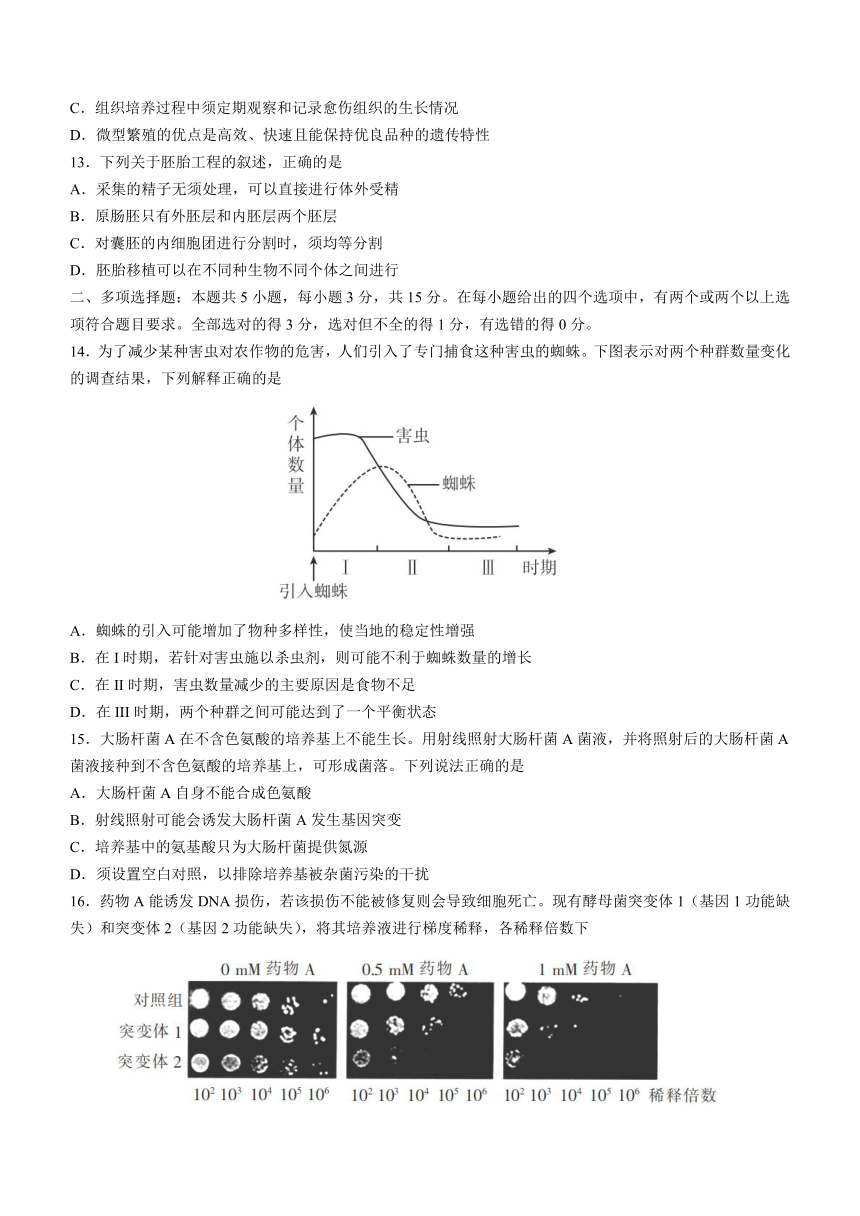

14.为了减少某种害虫对农作物的危害,人们引入了专门捕食这种害虫的蜘蛛。下图表示对两个种群数量变化的调查结果,下列解释正确的是

A.蜘蛛的引入可能增加了物种多样性,使当地的稳定性增强

B.在I时期,若针对害虫施以杀虫剂,则可能不利于蜘蛛数量的增长

C.在II时期,害虫数量减少的主要原因是食物不足

D.在III时期,两个种群之间可能达到了一个平衡状态

15.大肠杆菌A在不含色氨酸的培养基上不能生长。用射线照射大肠杆菌A菌液,并将照射后的大肠杆菌A菌液接种到不含色氨酸的培养基上,可形成菌落。下列说法正确的是

A.大肠杆菌A自身不能合成色氨酸

B.射线照射可能会诱发大肠杆菌A发生基因突变

C.培养基中的氨基酸只为大肠杆菌提供氮源

D.须设置空白对照,以排除培养基被杂菌污染的干扰

16.药物A能诱发DNA损伤,若该损伤不能被修复则会导致细胞死亡。现有酵母菌突变体1(基因1功能缺失)和突变体2(基因2功能缺失),将其培养液进行梯度稀释,各稀释倍数下

A.为防止空气中杂菌的污染,应将平板置于无空气的环境中培养

B.DNA无损伤时,突变体1的细胞周期小于突变体2的

C.基因2编码的产物对DNA损伤的修复能力大于基因1编码的

D.若将突变体1和突变体2混合培养,则其实验结果与对照组的相同

17.研究发现,跨膜糖蛋白CD47与巨噬细胞表面的信号调节蛋白结合,能抑制巨噬细胞的吞噬作用。肿瘤细胞表面的CD47含量比正常细胞表面的高,导致巨噬细胞对肿瘤细胞的清除效果减弱。为验证抗CD47的单克隆抗体可以解除CD47对巨噬细胞的抑制作用,科学家按照如下流程进行了实验组实验。下列叙述正确的是

A.①过程注射CD47相当于给小鼠注射抗原 B.②过程依据的原理是细胞膜具有流动性

C.③过程需要进行抗体检测 D.与对照组相比,图中巨噬细胞的吞噬指数会下降

18.科学家在蛙的核移植实验中发现,肠上皮核移植实验中有1%~2%能形成蝌蚪,囊胚核移植实验中有50%能形成蝌蚪或成蛙。下列叙述错误的是

A.核移植得到的重组细胞须立即移植到蛙体内

B.由于科技的进步,用猴进行体细胞核移植实验的成功率与用蛙的相当

C.该实验说明胚胎细胞分化程度较低,全能性的表达更容易

D.核移植得到的克隆蛙的遗传性状与供核蛙的完全相同

三、非选择题:本题共5小题,共59分。

19.(12分)下图为群落中物种的生态位示意图,其中1、2、3表示三个不同的物种。回答下列问题:

(1)若物种1的活动能力强、活动范围大,则调查其种群密度时一般使用 法;若在调查期间,部分标记个体的标记物脱落,则调查结果 (填“>”、“=”或“<”)实际结果。

(2)由于 是有限的,再加上 的影响,因此种群数量的增长一般呈 形。

(3)若环境阻力增大,则物种1、2、3中最可能被淘汰的是物种 ,原因是 。

20.(10分)随着生态保护观念的增强,人们逐渐认识到荒野应当是更大生态系统的一部分,并且除了保护仅存的高价值荒野地之外,还需要进一步恢复受损生态系统的原真性和完整性。增强荒野地和保护地体系的连通性。在此背景下,“再野化”概念应运而生。“再野化”是指对受到较多人为干扰后的自然生态系统的重建过程,即通过修复自然过程和所有营养级上完整或接近完整的食物网,使其成为自我持续且具有韧性的生态系统。回答下列问题:

(1)陆地生物群落除了荒原生物群落外,还有 (答出两种即可)等类型。

(2)相比于其他生物群落,荒原生物群落的群落特征是 。

(3)“再野化”属于 (填“初生”或“次生”)演替,依据是 。

(4)“再野化”的发生,体现了人类活动对群落演替的影响是 。

21.(9分)酸汤中含有多种维生素、8种人体必需的氨基酸和丰富的蛋白质,具有止渴生津,开胃健脾等功能。用酸汤做的酸汤鱼、酸汤鸡、酸汤鸭、酸汤狗肉等系列美食是黔东南州最具特色的代表。制作酸汤时,常向煮沸的米汤或淘米水中加入无叶蔬菜,并存于水桶、竹筒、瓷缸或坛内,密封后放置在火塘边,让其自然发酵。回答下列问题:

(1)酸汤是自然发酵而成的,参与该发酵过程的主要微生物是 。制作酸汤常用到煮沸的米汤或淘米水,将其煮沸的目的是 ,米汤相当于液体培养基,可以为微生物提供的营养物质有 等。

(2)酸汤发酵初期, 的含量逐渐增加,所以酸汤一般需要持续发酵一个月后才可以食用。

(3)酸汤发酵所需要的主要微生物与酵母菌相比,结构方面的最主要区别是 。

(4)制作酸汤时,密封之前向发酵液中加入少许优质的酸汤母液,这样做的目的是 。

22.(13分)苯酚是含酚工业废水的主要成分,具有致癌、致畸和致突变作用。某污水处理厂检测出要处理的废水中含有较高浓度的苯酚,为了降解废水中的苯酚,研究人员欲从淤泥中筛选出能高效降解苯酚的菌株,筛选的主要步骤如下图所示。回答下列问题:

(1)培养基甲和乙营养成分相同,都要加入 作为唯一的碳源,甲中还加入了 使其与乙物理性质不同;甲、乙两种培养基按用途划分均属于选择培养基,其机理是 。

(2)图中振荡培养的目的是 。将培养基C中的菌液稀释并涂布在平板上,经过一段时间的培养,在平板上长出一些形态、大小和颜色不完全相同的菌落,这说明 。

(3)在统计菌落数目时,一定要选取菌落数目稳定时的记录数据作为结果,这样可以防止 。

(4)实验结束后,使用过的培养基应该进行灭菌处理后才能丢弃,原因是 。

23.(15分)新型冠状病毒是一种RNA病毒,其表面的刺突蛋白(简称S蛋白)是主要的病毒抗原。单克隆抗体既可作为诊断试剂,又可阻断病毒的黏附和入侵,故抗体药物的研发已成为治疗新型冠状病毒肺炎的研究热点之一。制备抗S蛋白单克隆抗体的流程如下图所示。回答下列问题:

(1)步骤①必须给小鼠注射 ,目的是 ,取小鼠的脾脏剪碎后用酶处理一段时间,再加入培养液可制成单细胞悬液。

(2)步骤④诱导融合操作后,体系中出现多种类型细胞的原因是 。

(3)步骤⑤培养的结果是 ;还需要进行步骤⑥的原因是 。

(4)步骤⑥含多次筛选,筛选依据的基本原理是 ,选出的杂交瘤细胞的特点是 。

河北省沧衡八校联盟2021-2022学年高二下学期期中考试

生物试题参考答案

1.C 2.C 3.B 4.A 5.D 6.D 7.D 8.C 9.B 10.D 11.D 12.B 13.C

14.ABD 15.ABD 16.BC 17.ABC 18.ABD

19.(1)标记重捕(1分) >(1分)

(2)资源、空间(2分) 气候、天敌(答案合理即可,2分)“S”(1分)

(3)2(2分) 在物种1、2、3之间,物种2与物种1、物种3均有较高的生态位重叠,因此物种2与物种1、物种3均有较为激烈的种间竞争,所以当环境阻力增大时,物种2最有可能被淘汰(3分)

20.(1)草原生物群落、森林生物群落(2分)

(2)物种少,群落结构简单,大多数生物具有耐旱性(答案合理即可,2分)

(3)次生(1分) “再野化”是对人为干扰后的自然生态系统的重建过程,是在原生态系统被破坏后进行的,保留有一定的起始条件(如土壤、植物的繁殖体等)(3分)

(4)人类活动往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行(2分)

21.(1)乳酸菌(乳酸杆菌)(1分) 除去米汤或淘米水中的氧气并消毒(消灭杂菌)(2分) 碳源、氮源、水和无机盐(2分)

(2)亚硝酸盐(1分)

(3)有无核膜包被的细胞核(或有无核膜)(1分)

(4)提供较多优质菌种,缩短发酵时间(2分)

22.(1)苯酚(1分) 琼脂或凝固剂(1分) 该种培养基允许苯酚分解菌的生长,同时会抑制或阻止其他种类微生物的生长(3分)

(2)使菌体与培养液、空气充分接触,利于菌体获得更多的营养物质(2分) 能降解苯酚的菌株有多种(2分)

(3)培养时间不足而导致计数时遗漏部分菌落(2分)

(4)为了避免微生物污染环境(2分)

23.(1)新型冠状病毒的S蛋白(2分) 诱导小鼠产生能够分泌抗S蛋白抗体的B淋巴细胞(2分)

(2)细胞融合是随机的,且融合率达不到100%(2分)

(3)只有杂交瘤细胞能够生长(2分) 小鼠生活中还会受到其他抗原的刺激,提取的B淋巴细胞有很多种,故杂交瘤细胞也有很多种(3分)

(4)抗原与抗体的结合具有特异性(2分) 既能迅速大量增殖,又能产生(所需)特定抗体(或抗S蛋白抗体)(2分)

生物试题

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:人教版选择性必修2、选择性必修3第1~2章。

一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下列关于某地区人口普查报告的叙述中,可以作为预测该地区未来人口发展趋势的主要依据的是

A.该地区人口分布呈“西多东少”的特点,密度约为425.3人/平方公里

B.该地区人口共408286人,其中男性210560人,女性197726人

C.该地区人口中0~18岁的占29%,18~55岁的占35%,55岁以上的占36%

D.该地区为劳动力输出地区,每年外出务工人员多达3万多人

2.右图表示种群各特征之间的关系,图中“+”表示增加,“-”表示减少。下列叙述正确的是

A.甲为出生率和死亡率,乙为迁入率和迁出率

B.处于K值时的种群,其年龄结构为增长型

C.大量诱杀某害虫的雄性个体可以改变丙,使种群密度显著降低

D.调查长白山地区的东北豹的种群密度一般采用标记重捕法

3.在理想状态下和自然环境中某生物的种群数量变化曲线如图所示。下列叙述正确的是

A.只要食物充足,种群数量就会呈曲线a所示的趋势增长

B.阴影部分表示通过生存斗争被淘汰的个体数

C.种群数量在K值时,种群的增长速率是最大的

D.自然环境下提高K值的根本措施是建立动物园、植物园等

4.下列没有体现出捕食关系的是

A.物腐虫生 B.螳螂捕蝉,黄雀在后 C.鹬蚌相争 D.螟蛉有子,蜾赢负之

5.下列关于群落结构的理解,正确的是

A.影响植物地上分层的因素只有光照 B.水域生态系统中的群落是没有水平结构的

C.森林中动物的垂直分布决定了植物的分层现象 D.群落的垂直结构有利于群落对环境资源的充分利用

6.细菌是生物的主要类群之一,也是所有生物中数量最多的一类。下列有关细菌的叙述,错误的是

A.有少数种类的细菌属于生产者 B.一些细菌可以加速生态系统的物质循环

C.细菌参与了生态系统的能量流动过程 D.细菌和无机环境之间没有信息传递

7.下图表示某草原生态系统的能量流动模型。其中a、b、c表示各营养级生物同化的能量,d、e、f表示各营养级用于生物生长、发育、繁殖的能量。下列分析正确的是

A.兔子粪便中的能量属于k

B.兔子的同化量为b=e+h+c+k

C.若一段时间内狼的能量增加了X,则消耗草的能量为25X

D.因为存在g、h、i和j、k、l等因素,所以能量沿食物链逐级递减

8.下列关于生态环境保护的叙述,错误的是

A.植被破坏会导致土地沙漠化,将可能直接影响人们的生活

B.通过人工育种的方法培育新的物种可提高生物多样性

C.生物多样性的食用、药用等直接价值明显大于其间接价值

D.对生物多样性最有效的保护是就地保护,如建立自然保护区

9.利用微生物的发酵可制作泡菜、果酒和果醋。下列相关叙述正确的是

A.制作果酒的过程须全程持续保持无氧环境

B.制作泡菜的过程须全程持续保持无氧环境

C.缺少糖源时,醋酸菌可将酒精先转化为醋酸再转化为乙醛

D.上述三种发酵物的发酵菌种均以无丝分裂的方式进行增殖

10.下列与传统发酵技术的实际应用相关的叙述,错误的是

A.制作的果酒变酸,可能是醋酸菌侵入并发酵的结果

B.传统制作腐乳的过程中,酵母菌也会参与发酵过程

C.乳酸菌发酵制作酸奶的过程中不会释放二氧化碳

D.酵母菌与醋酸菌均为兼性厌氧型微生物

11.对微生物进行培养和纯化时,须对培养基、培养皿、接种环、空气进行灭菌或消毒,其方法依次为

①灼烧灭菌法 ②干热灭菌法 ③紫外线消毒法 ④高压蒸汽灭菌法

A.②④①③ B.①②③④ C.②③④① D.④②①③

12.植物组织培养技术被广泛应用到实际生产、生活中。下列相关叙述错误的是

A.植物组织培养技术应用了植物细胞具有全能性的生物学原理

B.植物组织培养中可以提高生长素和细胞分裂素的用量比例来促进愈伤组织的形成

C.组织培养过程中须定期观察和记录愈伤组织的生长情况

D.微型繁殖的优点是高效、快速且能保持优良品种的遗传特性

13.下列关于胚胎工程的叙述,正确的是

A.采集的精子无须处理,可以直接进行体外受精

B.原肠胚只有外胚层和内胚层两个胚层

C.对囊胚的内细胞团进行分割时,须均等分割

D.胚胎移植可以在不同种生物不同个体之间进行

二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。

14.为了减少某种害虫对农作物的危害,人们引入了专门捕食这种害虫的蜘蛛。下图表示对两个种群数量变化的调查结果,下列解释正确的是

A.蜘蛛的引入可能增加了物种多样性,使当地的稳定性增强

B.在I时期,若针对害虫施以杀虫剂,则可能不利于蜘蛛数量的增长

C.在II时期,害虫数量减少的主要原因是食物不足

D.在III时期,两个种群之间可能达到了一个平衡状态

15.大肠杆菌A在不含色氨酸的培养基上不能生长。用射线照射大肠杆菌A菌液,并将照射后的大肠杆菌A菌液接种到不含色氨酸的培养基上,可形成菌落。下列说法正确的是

A.大肠杆菌A自身不能合成色氨酸

B.射线照射可能会诱发大肠杆菌A发生基因突变

C.培养基中的氨基酸只为大肠杆菌提供氮源

D.须设置空白对照,以排除培养基被杂菌污染的干扰

16.药物A能诱发DNA损伤,若该损伤不能被修复则会导致细胞死亡。现有酵母菌突变体1(基因1功能缺失)和突变体2(基因2功能缺失),将其培养液进行梯度稀释,各稀释倍数下

A.为防止空气中杂菌的污染,应将平板置于无空气的环境中培养

B.DNA无损伤时,突变体1的细胞周期小于突变体2的

C.基因2编码的产物对DNA损伤的修复能力大于基因1编码的

D.若将突变体1和突变体2混合培养,则其实验结果与对照组的相同

17.研究发现,跨膜糖蛋白CD47与巨噬细胞表面的信号调节蛋白结合,能抑制巨噬细胞的吞噬作用。肿瘤细胞表面的CD47含量比正常细胞表面的高,导致巨噬细胞对肿瘤细胞的清除效果减弱。为验证抗CD47的单克隆抗体可以解除CD47对巨噬细胞的抑制作用,科学家按照如下流程进行了实验组实验。下列叙述正确的是

A.①过程注射CD47相当于给小鼠注射抗原 B.②过程依据的原理是细胞膜具有流动性

C.③过程需要进行抗体检测 D.与对照组相比,图中巨噬细胞的吞噬指数会下降

18.科学家在蛙的核移植实验中发现,肠上皮核移植实验中有1%~2%能形成蝌蚪,囊胚核移植实验中有50%能形成蝌蚪或成蛙。下列叙述错误的是

A.核移植得到的重组细胞须立即移植到蛙体内

B.由于科技的进步,用猴进行体细胞核移植实验的成功率与用蛙的相当

C.该实验说明胚胎细胞分化程度较低,全能性的表达更容易

D.核移植得到的克隆蛙的遗传性状与供核蛙的完全相同

三、非选择题:本题共5小题,共59分。

19.(12分)下图为群落中物种的生态位示意图,其中1、2、3表示三个不同的物种。回答下列问题:

(1)若物种1的活动能力强、活动范围大,则调查其种群密度时一般使用 法;若在调查期间,部分标记个体的标记物脱落,则调查结果 (填“>”、“=”或“<”)实际结果。

(2)由于 是有限的,再加上 的影响,因此种群数量的增长一般呈 形。

(3)若环境阻力增大,则物种1、2、3中最可能被淘汰的是物种 ,原因是 。

20.(10分)随着生态保护观念的增强,人们逐渐认识到荒野应当是更大生态系统的一部分,并且除了保护仅存的高价值荒野地之外,还需要进一步恢复受损生态系统的原真性和完整性。增强荒野地和保护地体系的连通性。在此背景下,“再野化”概念应运而生。“再野化”是指对受到较多人为干扰后的自然生态系统的重建过程,即通过修复自然过程和所有营养级上完整或接近完整的食物网,使其成为自我持续且具有韧性的生态系统。回答下列问题:

(1)陆地生物群落除了荒原生物群落外,还有 (答出两种即可)等类型。

(2)相比于其他生物群落,荒原生物群落的群落特征是 。

(3)“再野化”属于 (填“初生”或“次生”)演替,依据是 。

(4)“再野化”的发生,体现了人类活动对群落演替的影响是 。

21.(9分)酸汤中含有多种维生素、8种人体必需的氨基酸和丰富的蛋白质,具有止渴生津,开胃健脾等功能。用酸汤做的酸汤鱼、酸汤鸡、酸汤鸭、酸汤狗肉等系列美食是黔东南州最具特色的代表。制作酸汤时,常向煮沸的米汤或淘米水中加入无叶蔬菜,并存于水桶、竹筒、瓷缸或坛内,密封后放置在火塘边,让其自然发酵。回答下列问题:

(1)酸汤是自然发酵而成的,参与该发酵过程的主要微生物是 。制作酸汤常用到煮沸的米汤或淘米水,将其煮沸的目的是 ,米汤相当于液体培养基,可以为微生物提供的营养物质有 等。

(2)酸汤发酵初期, 的含量逐渐增加,所以酸汤一般需要持续发酵一个月后才可以食用。

(3)酸汤发酵所需要的主要微生物与酵母菌相比,结构方面的最主要区别是 。

(4)制作酸汤时,密封之前向发酵液中加入少许优质的酸汤母液,这样做的目的是 。

22.(13分)苯酚是含酚工业废水的主要成分,具有致癌、致畸和致突变作用。某污水处理厂检测出要处理的废水中含有较高浓度的苯酚,为了降解废水中的苯酚,研究人员欲从淤泥中筛选出能高效降解苯酚的菌株,筛选的主要步骤如下图所示。回答下列问题:

(1)培养基甲和乙营养成分相同,都要加入 作为唯一的碳源,甲中还加入了 使其与乙物理性质不同;甲、乙两种培养基按用途划分均属于选择培养基,其机理是 。

(2)图中振荡培养的目的是 。将培养基C中的菌液稀释并涂布在平板上,经过一段时间的培养,在平板上长出一些形态、大小和颜色不完全相同的菌落,这说明 。

(3)在统计菌落数目时,一定要选取菌落数目稳定时的记录数据作为结果,这样可以防止 。

(4)实验结束后,使用过的培养基应该进行灭菌处理后才能丢弃,原因是 。

23.(15分)新型冠状病毒是一种RNA病毒,其表面的刺突蛋白(简称S蛋白)是主要的病毒抗原。单克隆抗体既可作为诊断试剂,又可阻断病毒的黏附和入侵,故抗体药物的研发已成为治疗新型冠状病毒肺炎的研究热点之一。制备抗S蛋白单克隆抗体的流程如下图所示。回答下列问题:

(1)步骤①必须给小鼠注射 ,目的是 ,取小鼠的脾脏剪碎后用酶处理一段时间,再加入培养液可制成单细胞悬液。

(2)步骤④诱导融合操作后,体系中出现多种类型细胞的原因是 。

(3)步骤⑤培养的结果是 ;还需要进行步骤⑥的原因是 。

(4)步骤⑥含多次筛选,筛选依据的基本原理是 ,选出的杂交瘤细胞的特点是 。

河北省沧衡八校联盟2021-2022学年高二下学期期中考试

生物试题参考答案

1.C 2.C 3.B 4.A 5.D 6.D 7.D 8.C 9.B 10.D 11.D 12.B 13.C

14.ABD 15.ABD 16.BC 17.ABC 18.ABD

19.(1)标记重捕(1分) >(1分)

(2)资源、空间(2分) 气候、天敌(答案合理即可,2分)“S”(1分)

(3)2(2分) 在物种1、2、3之间,物种2与物种1、物种3均有较高的生态位重叠,因此物种2与物种1、物种3均有较为激烈的种间竞争,所以当环境阻力增大时,物种2最有可能被淘汰(3分)

20.(1)草原生物群落、森林生物群落(2分)

(2)物种少,群落结构简单,大多数生物具有耐旱性(答案合理即可,2分)

(3)次生(1分) “再野化”是对人为干扰后的自然生态系统的重建过程,是在原生态系统被破坏后进行的,保留有一定的起始条件(如土壤、植物的繁殖体等)(3分)

(4)人类活动往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行(2分)

21.(1)乳酸菌(乳酸杆菌)(1分) 除去米汤或淘米水中的氧气并消毒(消灭杂菌)(2分) 碳源、氮源、水和无机盐(2分)

(2)亚硝酸盐(1分)

(3)有无核膜包被的细胞核(或有无核膜)(1分)

(4)提供较多优质菌种,缩短发酵时间(2分)

22.(1)苯酚(1分) 琼脂或凝固剂(1分) 该种培养基允许苯酚分解菌的生长,同时会抑制或阻止其他种类微生物的生长(3分)

(2)使菌体与培养液、空气充分接触,利于菌体获得更多的营养物质(2分) 能降解苯酚的菌株有多种(2分)

(3)培养时间不足而导致计数时遗漏部分菌落(2分)

(4)为了避免微生物污染环境(2分)

23.(1)新型冠状病毒的S蛋白(2分) 诱导小鼠产生能够分泌抗S蛋白抗体的B淋巴细胞(2分)

(2)细胞融合是随机的,且融合率达不到100%(2分)

(3)只有杂交瘤细胞能够生长(2分) 小鼠生活中还会受到其他抗原的刺激,提取的B淋巴细胞有很多种,故杂交瘤细胞也有很多种(3分)

(4)抗原与抗体的结合具有特异性(2分) 既能迅速大量增殖,又能产生(所需)特定抗体(或抗S蛋白抗体)(2分)

同课章节目录