2021-2022学年统编版高中语文必修上册整本书阅读《乡土中国》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册整本书阅读《乡土中国》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 474.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-31 21:17:09 | ||

图片预览

文档简介

高中语文必修上:整本书阅读《乡土中国》 教学设计

一、教学指南

(一)教学目标

1.阅读《乡土中国》全书,了解中国乡土社会的特点,增进对农村传统文化和社会结构的理解,思考中国乡土文化的现代意义和历史局限。

2.理解书中的关键概念,如“礼俗社会”“差序格局”“无讼”“无为政治”等,把握作者的学术观点;在此基础上,分析各篇章之间的内在联系,把握作者的逻辑思路,理清本书的知识体系。

3.阅读相关评论文章和其他资料,了解本书的学术价值;联系当下社会转型的背景,理解本书的现实意义;学以致用,以书中的理论和分析方法,认识当下乡村社会的巨大变迁。

4.根据阅读目的和关注重点,综合运用精读、略读和浏览的方法,提高阅读整本书的效率;在阅读本书的过程中,注意积累阅读社科类学术著作的经验。

(二)重点难点

教学重点:在勾画圈点、梳理与探究中抓住核心概念,分析整体框架,把握知识体系,理解作者学术观点和作品的价值取向。

教学难点:通过阅读《乡土中国》,拓展阅读视野,建构阅读学术著作整本书经验,形成适合自己的读书方法。

(三)课时安排

8-9课时。导读激趣课2课时,阅读推进课,包括交流展示课共6课时,测评总结课1课时。

(四)学习建议

整本书阅读,文字量更大,内容更丰富,要求学生具有宏阔的整体把握能力,养成沉潜深慎的阅读心性。建议在开始阅读之前,制定阅读计划表,以监控、调整阅读进度,便于阅读活动展开。

《乡土中国》中概念、观点、材料较多,要引导学生圈点勾画文中的概念和重要语句,并尝试做简单批注,也建议以小组为单位,合作完成全书的结构提纲或思维导图,在全班分享交流,并评出最佳成果。

(五)课前研学

5.1预习作业

课外自主阅读时间约半个月,完成导读学案,大致拟定初读计划,清晰阅读进程;

尽量借助搜索工具或其他途径获取与《乡土中国》有关的作者、时代和文体信息。

5.2阅读指导

通读全书,勾画圈点,争取读懂;梳理全书大纲小目及其关联,做出全书内容提要;利用书中的目录、序跋、注释等,学习检索作者信息、作品背景、相关评价等资料,深入研读《乡土中国》。

5.3写作准备

学习读书笔记和调查报告的写法、主题布展方案、主题展板解说词写法、辩论赛辩词等。

5.4知识清单

《乡土中国》整体介绍;知人论世,作家名片;《乡土中国》学术价值。

二、过程设计

【知识支架】

1.1训练内容:学术论著整本书阅读与研讨

1.2活动情境:

背景——社科类学术著作的整本书阅读与研讨。

任务——探索阅读学术类整本书的门径,形成和积累自己阅读整本书的经验。

分工——分篇章阅读、整本书通读、资源共享。

1.3知识支架

1.3.1社会学的相关知识

1.3.2费孝通其人其事

1.3.3成书时代背景

1.3.4纪念馆主题展板相关内容

【活动设计】

《乡土中国》整本书阅读第一阶段——初读与方法

第1-2课时:导读激趣课:揭开学术著作的神秘面纱

【学习目标】

1.初读阶段,通过激趣导读引领学生走近文本,拿起书,读进去;

2.能明晰读什么,为何读,师生共同讨论,拟定整本书初读计划。

3.能明确初读要求,运用恰当的阅读方法,定期完成初读计划表。

【学习活动】

1.完成导读学案,领略阅读期待;

2.拟定初读计划,清晰阅读进程;

3.明确初读要求,通晓阅读评价。

【教学过程】

《乡土中国》激趣导入示例一:

为什么中国人喜欢种菜?(出示图片:从南到北、从城市到乡村,从国内到国外,大凡有中国人的地方,种植都很普遍)

“以现在的情形来说,这片大陆上大多数的人有着‘泥带水’、下田生活的回忆。我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也总是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统。”

“靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。” 你想知道原因吗?《乡土中国 乡土本色》里有你需要的答案。

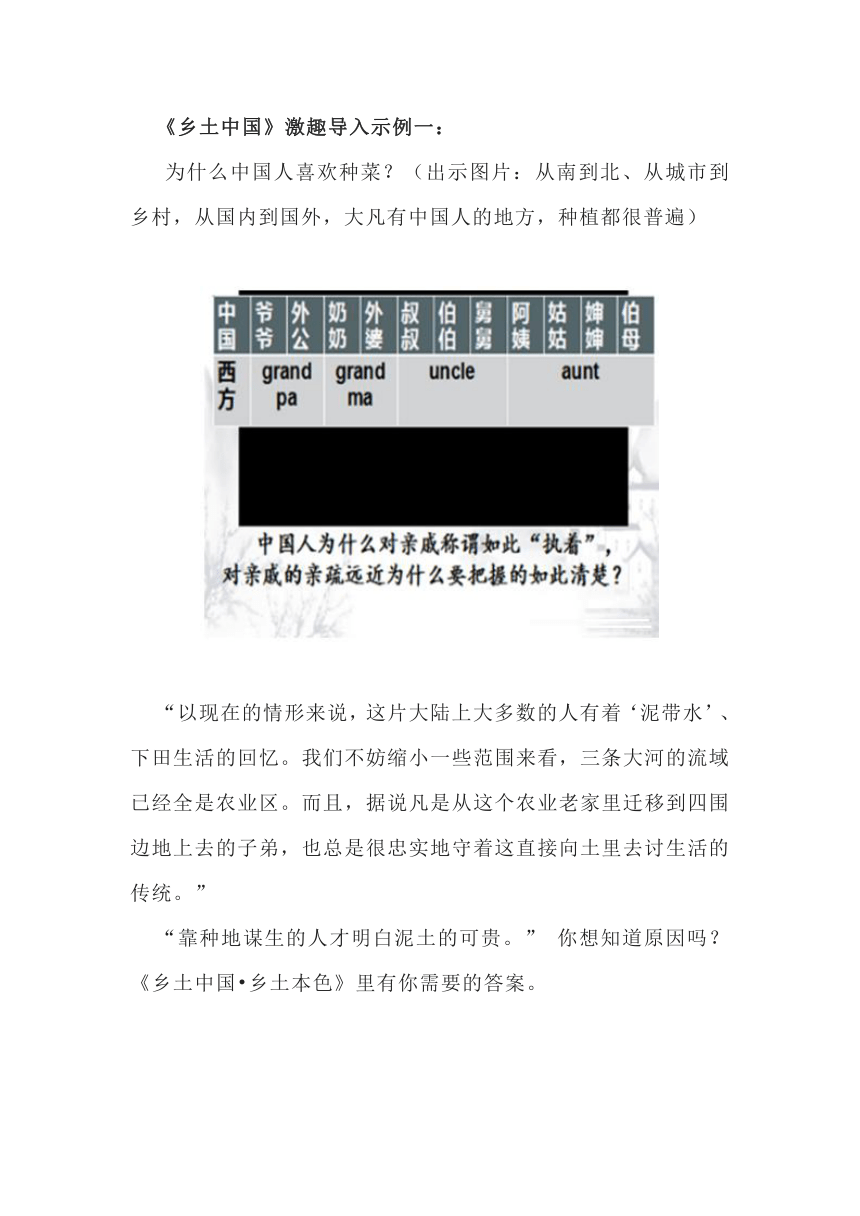

《乡土中国》激趣导入示例二:

我们中国人对亲戚的称谓远比西方要复杂,我们称呼父亲的姐妹为姑姑,称呼母亲的姐妹为姨妈,而在英语中这两者都统称为aunt。划分更细致的是父亲的兄弟辈,一般来说我们称呼父亲的哥哥为伯父,他的配偶我们一般称为伯母,称呼父亲的弟弟为叔叔,他的配偶我们一般称呼为婶娘,而在英语中则统一用uncle代表。(播放《家族歌》,然后可以让学生用英语来演唱《家族歌》)。

逢年过节,一个大家族聚在一起,你对每一个长辈都能清楚的说出特定的称谓。说来简单,操作起来却并不容易。“中国亲戚关系计算器”也就应运而生:

同学们,要想知道复杂关系的合理解释,可以在《乡土中国 差序格局》里找到答案。

专题活动一、完成导读学案,领略阅读期待

【准备与初读】

《乡土中国》读前导读学案

【导语】它是一本学术著作,但又并非严格意义上的具有严密体系的学术著作。它的语言表达通俗、形象,又不乏幽默,可谓是庄谐并重、雅俗共赏。

我从来没有看过一部书可以把枯燥的社会学理论写得这么充满温度、妙趣横生,以至于拿起它就在再没有办法放下,请随着我一起拿起书,读吧!

☆问题来了:

1. 读书方法:观书名,猜内容。

(1)你看到《乡土中国》这本书的书名时,你猜出作者要讨论哪些内容吗?

------------------------------------------------------------。

(2)在阅读这本书之前,先勾勒一下你对“乡土中国”的印象吧。

------------------------------------------------------------。 2.读书方法:浏览,跳读。浏览《目录》《序言》《后记》,请找出你感兴趣的几个概念,选择你最感兴趣的篇章,随手翻看,一目十行快速浏览。分享浏览收获。 感兴趣的几个概念(可浏览目录寻找,也可跳读文本寻找) ------------------------------------------------------------。 我的浏览收获: ------------------------------------------------------------。

专题活动二、拟定初读计划,清晰阅读进程

【准备与初读】

【学习任务】

1.阅读目录,根据篇幅长短,师生共同讨论、拟定初读计划。

2.拟定初读计划,完成表格,清晰阅读进程。

我的初读计划表

阅读内容 阅读时间(日期、时长) 完成情况(圈点批注、自我评价) 我的最大疑惑

序言

1.乡土本色

2.文字下乡

3.再论文字下乡

4.差序格局

5.系维着私人的道德

6.家族

7.男女有别

8.礼治秩序

9.无讼

10.无为政治

11.长老统治

12.血缘和地缘

13.名实的分离

14.从欲望到需要

后记

专题活动三、明确初读要求,通晓阅读评价

【准备与初读】

读书方法巧介绍,读书态度更重要——明确初读要求

【学习目标】

通过小组合作的方式,学习同伴和前人的阅读经验,学习钩玄提要、批注点评、提纲挈领、把握精要等基本方法。通过师生点评,生生互评,基本确定阅读《乡土中国》的比较适用的几种读书方法,通过学习活动鼓励学生通读全书,争取基本读懂。

(一)学习活动

1.小组合作 每个小组介绍两个读书方法,以自己读过的作品为例,最好是学术类著作。实在没有读过的同学,也可以介绍文学类作品。

2.小组展示 展示小组成员之前的阅读成果,比如读书笔记、阅读心得等

3.师生点评,生生互评。

4.形成结论 对于《乡土中国》一书哪几种读书方法比较适用。

(二)学习内容

像《乡土中国》这类学术类作品的语境和学生还是有一定距离的。因此,我们在阅读时要注重一些阅读方法,要结合文本进行略读、跳读、精读、细读等方法,学习前人的钩玄提要、批注点评、提纲挈领、把握精要等基本方法,在阅读过程中,探索阅读学术著作整本书的门径,并初步建构自己阅读整本书的经验。

读书笔记是“整本书阅读”必做的功课。好的读书笔记是对学术著作的再梳理,再理解,再把握,再升华。读书笔记其实是一种批注式学习,可以采用纲要式批注,如思维导图式,把握文章脉络;可以赏析式批注,突出妙语精句;可以采用感想式批注,鼓励个人感受、百家争鸣。

有人把笔记分为三种类型:结构笔记、概念笔记、辩证笔记。辩证笔记是从好多本书中摘要出来的,而不只是一本;而概念笔记是记录作者的观点,当读得越深越广时,便写出自己的观点;结构笔记主要是梳理整本书谈的是什么,作者是借着怎样的整体架构来发展他的观点或陈述他对这个主题的理解等问题。

(三)初读要求

1.要求阅读时进行圈点批注或摘记点评,形成初读笔记;

2.小组合作学习,相互督促阅读进程,研讨初读感受;

3.教师也须定期检查学生书内批注或摘记点评情况;

4.上交初读计划表,全班展示,生生交流、师生交流。

《乡土中国》整本书阅读第二阶段——细读与交流

第3-8课时:阅读推进课、交流展示课(共6课时)

整体设想:本阶段拟设计“为《乡土中国》策展”学习实践活动。设计了拟定主题、编制大纲、图文展示三个任务,分别对应通读、重点研读和迁移拓展三个学习层次,通过任务式学习,探索学术类著作的阅读方法,形成和积累学生自己阅读学术类著作整本书阅读经验。

(一)内容与目标

1.阅读与鉴赏。通读《乡土中国》14章,通过各章内容的概括和概念提炼,把握整本书的理论架构;重点研读部分章节,理解章节的内在逻辑,如概念与概念间的差异,概念与材料间的关联,材料的调查与选择,以及作者的论述思路等;通过阅读序言、后记等相关背景材料,理解本书的学术价值。

2.表达与交流。能够运用简洁语言概括作品内容和本书的学术影响;能够运用简明而富有个性化的方式呈现所负责的展板内容;在策展讨论过程中,能够把对作品的理解、自己研究成果和设计方案清晰而完整地表达出来,能够在小组交流中倾听并表达自己的意见和建议;学会撰写解说词,并能流畅地进行口头表达。

3.梳理与探究。学生在阅读分享的基础上,能通过“为《乡土中国》策展”学习实践活动,关注并梳理关键“问题”,采用思维导图或表格形式进行梳理各章节内容和核心概念、内在逻辑等;在展板图文设计的过程中,学习运用PPT、PDF或手绘形式呈现个性化的展板设计;在相互评价中,学习如何进行客观全面的评价。

4.能进行拓展阅读,继续阅读费孝通的其他著作如《中华民族多元一体格局》等,探究费孝通的语言特点和论述逻辑,完成读书笔记、读书报告等;能学习致用,探究《乡土中国》的当下意义,更深入地了解本书的学术思想和学术价值,并能开展调查访问。

5.建构学术著作整本书阅读经验,形成适合自己的读书方法,提升阅读鉴赏能力,养成良好的阅读习惯,提升探究能力。

(二)学习活动设计

学习任务1:通读了解,拟定展览主题

具体操作:

1.梳理作品内容,撰写内容提要

(1)在通读整部作品的基础上,将作品内容进行简要梳理,用简洁的语言概括,并提炼每章的核心概念。

(2)用“先”“然后”“接着”“最后”等词语,撰写这篇文章的内容提要。

阅读内容 主要内容 核心概念 其他

1.乡土本色

2.文字下乡

3.再论文字下乡

4.差序格局

5.系维着私人的道德

6.家族

7.男女有别

8.礼治秩序

9.无讼

10.无为政治

11.长老统治

12.血缘和地缘

13.名实的分离

14.从欲望到需要

1.了解作家及作品地位

(1)阅读本书序言、后记,以及书籍查阅和网络搜索,了解费孝通先生的学术成就,以及这部作品在其学术研究中的地位和影响

(2)阅读研究后,形成300左右的概述。

2.选择章节,拟定展板主题。

以小组为单位,交流上述两项研究成果,从而确定展板的主题和涉及的内容。可聚焦某一章节,也可以综合几个章节,并解释主题拟定的依据和理由。

主题

依据理由

学习任务2:深入研读,编制展览大纲

具体操作:

1.研读相关内容,制作思维导图。结合拟定的主题,围绕选定的内容,重点研读,将相关内容的梳理提炼以思维导图的形式呈现。思维导图的制作要考虑布展的需要。

2.讨论展板内容,确定展览板块。小组成员在组内交流自己制作的思维导图,以及对展板的内容、数量和布局的考虑,经讨论最终形成本组布展方案,并确定人员分工。

序号 主题、主要内容 布局 负责人

展板1

展板2

展板3

展板4

……

学习任务3:图文展示,交流评估具体操作:

1.制作与修改。组员分别制作负责的展板,以PPT、PDF或手绘形式呈现,每块展板需配以说明性的文字,如版面解说、设计意图等。组内交流各自的完成情况,集体讨论,修改定稿。

2.展示与交流。在面向全班同学展示之前,组内撰写解说词,阐述小组对这部作品的阅读体会和布展的意图。在课堂交流汇总相互借鉴,听取他人意见。

3.发布与评价。在同学和教师建议的基础上修改后发布在班级群,全班要设计出评价表,对其他组的设计逐一评价,并写出评价意见。

评价项目 评价标准 权重(满分100分) 得分

……

《乡土中国》整本书阅读第三阶段——测评与总结

第9课时:测评总结提升课

学习任务1:学以致用,文化迁移

具体操作:

1.《乡土中国》中那些从中国传统农村社会中提炼出的概念和观点,随着时代的发展,对于当今社会是否还适用?请设计辩论赛辩题,拟写正方和反方一辩辩词,时间2分钟,各400字左右。也可以根据之前的活动,围绕小组的展板主题,设计一个辩论赛的辩题,并分别代表正方和反方拟写四辩总结陈词稿。时间2分钟,各400字左右。

2.基层镇村的法律意识是什么状态 请你选择一个村镇调查点,调研后,对中国“法律下乡”提出几点好的建议。

3. 阅读《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》,思考问题:随着城市化的发展,特别是城乡一体化步伐的加快,城市与农村的差距也逐渐在缩小,乡土性也逐渐淡化了,“乡土”观念日渐式微,你是如何看待这个问题的 你对振兴乡村,有哪些好的建议 请分享出来。

4.根据《无讼》中“乡绅评理”内容自编情景剧,课堂上表演。

学习任务2:回顾反思,完成表格

具体操作:

1. 回顾反思本单元的学习过程,完成下表:

自我评价和反思表

姓名: 填表日期:

我认真回顾了从月日到月日期间阅读过的书籍与文章、听课笔记和作业等,我发现:我阅读《乡土中国》,合计字左右;课堂上我大约有次表达了自己的感受和思考,我大约参加次小组合作专题研讨;我总共写了篇文章(段),合计字左右。

我的收获还有:1.在整本书阅读兴趣和阅读能力方面,我的收获和进步主要表现在:

2.之所以会有上述的收获和进步,我认为是因为:

3. 在学术书籍阅读与学术研讨过程中,我的收获是:

4. 在学术书籍阅读与学术研讨过程中,我还有一些需要改进或客服的问题,它们是:

5.最后,我想告诉大家:

2.在课堂上进行“自我评价与反思”的交流,或者以张贴的形式相互交流。

三、课后巩固

1.课后作业。完成作业本练习。

2.拓展延伸。见第9课时:测评总结提升课

3.板书设计。【思维导图见后】

四、资料链接

【参考文献】

(1)费孝通.社会调查自白【M】.上海;上海人民出版社,2009年版

(2)刘红伟.从《乡土中国》看我国现代公民意识形成之困【J】《长春教育学院学报》,2019(3)

(3)石骏.回眸乡土知来处——《乡土中国》阅读与研讨设计【J】《语文教学通讯》,2019(7-8):149

(4)林忠港.论著修习的“结”与“解”——“科学与文化论著研习”“学术论著专题研讨”任务群解析【J】《语文学习》,2019(2):40

(5)陈心想.走出乡土【M】.北京;三联书店,2017年4月版

【名家荐读】

这部书是中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的代表作。它对中国社会的分析鞭辟入里,发人深省,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。——中国人民大学原校长陈雨露

他生命的最后20年,不只夺回失去的20年,而且愈加发光发热。中国社会学、人类学固然重展新貌,他个人更是写作不停,写出一篇又一篇与时代共呼吸的大文章,从社会学、人类学的知识视野,为中国的社会发展,为中国的现代化,为全球化时代中国文化的自立提供了理性和方向性的思路。中国社会学、人类学何幸而有费孝通,中国人民何幸而有费先生。——原香港中文大学原校长金耀基

他们(吴文藻、费孝通、林耀华、瞿同祖等)都是这些学科在中国历经沧桑的见证人,正是由于他们的共同努力才使有中国特色的社会学、民族学和人类学在当今社会得以发展和壮大。——作家冰心

费孝通的这种观察超出了同时代的所有人,不独在中国,即便在全球学界也是独步一时,它完全不同于亚当·斯密和李嘉图的大工业设想,而是一种来自于中国的经济思想灵光。事实上,开始于1978年的中国经济大改革,由乡镇企业为“预料之外”的突破口,正是从这里发芽的。——财经作家 吴晓波

中国人类学跟社会学的奠基人费孝通先生有一个很有名的说法,用来表述中国社会的一个基本特征,这个特征是什么呢 他就说我们的社会,传统的中国社会是个差序格局的社会——作家、媒体人 梁文道

可以毫不夸张地说,中国高校社会学研究生入门考卷中最常见的名词解释是“差序格局”。这是因为中国社会学教授和学者们认为,《乡土中国》中的这一术语是中国社会学对世界社会学理论的最大贡献。——北京大学教授 郑也夫

【教学资源】

4.1《乡土中国》整体介绍

《乡土中国》社会学大师费孝通先生的代表作,其中收录了先生20世纪40年代在西南联大和云南大学讲授“乡村社会学”课程而形成的14篇论文。

4.2知人论世,作家名片

费孝通(1910—2005),江苏吴江(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一。他先后对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的重要发展思路与具体,写下了数百万字的著作。20世纪90年代后期,开始进行一生学术工作的总结,提出并阐述了“文化自觉”命题,其主旨为:“各美其美,美人之美;美美与共,天下大同。”出版有《江村经济》《行行重行行》《乡土中国》等著作。

4.3《乡土中国》学术价值

《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国乡村社会特点的学术著作。全书由14篇文章组成,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系、法礼、血缘、地缘等各方面。作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等。作为社会学本土化的重要论著,《乡土中国》对研究中国乡土社会的传统文化、社会结构具有开创性意义。中国人民大学前校长陈雨露说:“《乡土中国》是讲述中国乡土社会传统文化和社会治理结构的代表作,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。”可以说,《乡土中国》是一本大家小书,它不是书斋的凭空想象,也不是拿孤立样本来破解现象,而是在乡村实地考察后,以比较的方法,科学的眼光,对乡村中国进行的一次全方位整理和思考。

4.4思维导图

一、教学指南

(一)教学目标

1.阅读《乡土中国》全书,了解中国乡土社会的特点,增进对农村传统文化和社会结构的理解,思考中国乡土文化的现代意义和历史局限。

2.理解书中的关键概念,如“礼俗社会”“差序格局”“无讼”“无为政治”等,把握作者的学术观点;在此基础上,分析各篇章之间的内在联系,把握作者的逻辑思路,理清本书的知识体系。

3.阅读相关评论文章和其他资料,了解本书的学术价值;联系当下社会转型的背景,理解本书的现实意义;学以致用,以书中的理论和分析方法,认识当下乡村社会的巨大变迁。

4.根据阅读目的和关注重点,综合运用精读、略读和浏览的方法,提高阅读整本书的效率;在阅读本书的过程中,注意积累阅读社科类学术著作的经验。

(二)重点难点

教学重点:在勾画圈点、梳理与探究中抓住核心概念,分析整体框架,把握知识体系,理解作者学术观点和作品的价值取向。

教学难点:通过阅读《乡土中国》,拓展阅读视野,建构阅读学术著作整本书经验,形成适合自己的读书方法。

(三)课时安排

8-9课时。导读激趣课2课时,阅读推进课,包括交流展示课共6课时,测评总结课1课时。

(四)学习建议

整本书阅读,文字量更大,内容更丰富,要求学生具有宏阔的整体把握能力,养成沉潜深慎的阅读心性。建议在开始阅读之前,制定阅读计划表,以监控、调整阅读进度,便于阅读活动展开。

《乡土中国》中概念、观点、材料较多,要引导学生圈点勾画文中的概念和重要语句,并尝试做简单批注,也建议以小组为单位,合作完成全书的结构提纲或思维导图,在全班分享交流,并评出最佳成果。

(五)课前研学

5.1预习作业

课外自主阅读时间约半个月,完成导读学案,大致拟定初读计划,清晰阅读进程;

尽量借助搜索工具或其他途径获取与《乡土中国》有关的作者、时代和文体信息。

5.2阅读指导

通读全书,勾画圈点,争取读懂;梳理全书大纲小目及其关联,做出全书内容提要;利用书中的目录、序跋、注释等,学习检索作者信息、作品背景、相关评价等资料,深入研读《乡土中国》。

5.3写作准备

学习读书笔记和调查报告的写法、主题布展方案、主题展板解说词写法、辩论赛辩词等。

5.4知识清单

《乡土中国》整体介绍;知人论世,作家名片;《乡土中国》学术价值。

二、过程设计

【知识支架】

1.1训练内容:学术论著整本书阅读与研讨

1.2活动情境:

背景——社科类学术著作的整本书阅读与研讨。

任务——探索阅读学术类整本书的门径,形成和积累自己阅读整本书的经验。

分工——分篇章阅读、整本书通读、资源共享。

1.3知识支架

1.3.1社会学的相关知识

1.3.2费孝通其人其事

1.3.3成书时代背景

1.3.4纪念馆主题展板相关内容

【活动设计】

《乡土中国》整本书阅读第一阶段——初读与方法

第1-2课时:导读激趣课:揭开学术著作的神秘面纱

【学习目标】

1.初读阶段,通过激趣导读引领学生走近文本,拿起书,读进去;

2.能明晰读什么,为何读,师生共同讨论,拟定整本书初读计划。

3.能明确初读要求,运用恰当的阅读方法,定期完成初读计划表。

【学习活动】

1.完成导读学案,领略阅读期待;

2.拟定初读计划,清晰阅读进程;

3.明确初读要求,通晓阅读评价。

【教学过程】

《乡土中国》激趣导入示例一:

为什么中国人喜欢种菜?(出示图片:从南到北、从城市到乡村,从国内到国外,大凡有中国人的地方,种植都很普遍)

“以现在的情形来说,这片大陆上大多数的人有着‘泥带水’、下田生活的回忆。我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也总是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统。”

“靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。” 你想知道原因吗?《乡土中国 乡土本色》里有你需要的答案。

《乡土中国》激趣导入示例二:

我们中国人对亲戚的称谓远比西方要复杂,我们称呼父亲的姐妹为姑姑,称呼母亲的姐妹为姨妈,而在英语中这两者都统称为aunt。划分更细致的是父亲的兄弟辈,一般来说我们称呼父亲的哥哥为伯父,他的配偶我们一般称为伯母,称呼父亲的弟弟为叔叔,他的配偶我们一般称呼为婶娘,而在英语中则统一用uncle代表。(播放《家族歌》,然后可以让学生用英语来演唱《家族歌》)。

逢年过节,一个大家族聚在一起,你对每一个长辈都能清楚的说出特定的称谓。说来简单,操作起来却并不容易。“中国亲戚关系计算器”也就应运而生:

同学们,要想知道复杂关系的合理解释,可以在《乡土中国 差序格局》里找到答案。

专题活动一、完成导读学案,领略阅读期待

【准备与初读】

《乡土中国》读前导读学案

【导语】它是一本学术著作,但又并非严格意义上的具有严密体系的学术著作。它的语言表达通俗、形象,又不乏幽默,可谓是庄谐并重、雅俗共赏。

我从来没有看过一部书可以把枯燥的社会学理论写得这么充满温度、妙趣横生,以至于拿起它就在再没有办法放下,请随着我一起拿起书,读吧!

☆问题来了:

1. 读书方法:观书名,猜内容。

(1)你看到《乡土中国》这本书的书名时,你猜出作者要讨论哪些内容吗?

------------------------------------------------------------。

(2)在阅读这本书之前,先勾勒一下你对“乡土中国”的印象吧。

------------------------------------------------------------。 2.读书方法:浏览,跳读。浏览《目录》《序言》《后记》,请找出你感兴趣的几个概念,选择你最感兴趣的篇章,随手翻看,一目十行快速浏览。分享浏览收获。 感兴趣的几个概念(可浏览目录寻找,也可跳读文本寻找) ------------------------------------------------------------。 我的浏览收获: ------------------------------------------------------------。

专题活动二、拟定初读计划,清晰阅读进程

【准备与初读】

【学习任务】

1.阅读目录,根据篇幅长短,师生共同讨论、拟定初读计划。

2.拟定初读计划,完成表格,清晰阅读进程。

我的初读计划表

阅读内容 阅读时间(日期、时长) 完成情况(圈点批注、自我评价) 我的最大疑惑

序言

1.乡土本色

2.文字下乡

3.再论文字下乡

4.差序格局

5.系维着私人的道德

6.家族

7.男女有别

8.礼治秩序

9.无讼

10.无为政治

11.长老统治

12.血缘和地缘

13.名实的分离

14.从欲望到需要

后记

专题活动三、明确初读要求,通晓阅读评价

【准备与初读】

读书方法巧介绍,读书态度更重要——明确初读要求

【学习目标】

通过小组合作的方式,学习同伴和前人的阅读经验,学习钩玄提要、批注点评、提纲挈领、把握精要等基本方法。通过师生点评,生生互评,基本确定阅读《乡土中国》的比较适用的几种读书方法,通过学习活动鼓励学生通读全书,争取基本读懂。

(一)学习活动

1.小组合作 每个小组介绍两个读书方法,以自己读过的作品为例,最好是学术类著作。实在没有读过的同学,也可以介绍文学类作品。

2.小组展示 展示小组成员之前的阅读成果,比如读书笔记、阅读心得等

3.师生点评,生生互评。

4.形成结论 对于《乡土中国》一书哪几种读书方法比较适用。

(二)学习内容

像《乡土中国》这类学术类作品的语境和学生还是有一定距离的。因此,我们在阅读时要注重一些阅读方法,要结合文本进行略读、跳读、精读、细读等方法,学习前人的钩玄提要、批注点评、提纲挈领、把握精要等基本方法,在阅读过程中,探索阅读学术著作整本书的门径,并初步建构自己阅读整本书的经验。

读书笔记是“整本书阅读”必做的功课。好的读书笔记是对学术著作的再梳理,再理解,再把握,再升华。读书笔记其实是一种批注式学习,可以采用纲要式批注,如思维导图式,把握文章脉络;可以赏析式批注,突出妙语精句;可以采用感想式批注,鼓励个人感受、百家争鸣。

有人把笔记分为三种类型:结构笔记、概念笔记、辩证笔记。辩证笔记是从好多本书中摘要出来的,而不只是一本;而概念笔记是记录作者的观点,当读得越深越广时,便写出自己的观点;结构笔记主要是梳理整本书谈的是什么,作者是借着怎样的整体架构来发展他的观点或陈述他对这个主题的理解等问题。

(三)初读要求

1.要求阅读时进行圈点批注或摘记点评,形成初读笔记;

2.小组合作学习,相互督促阅读进程,研讨初读感受;

3.教师也须定期检查学生书内批注或摘记点评情况;

4.上交初读计划表,全班展示,生生交流、师生交流。

《乡土中国》整本书阅读第二阶段——细读与交流

第3-8课时:阅读推进课、交流展示课(共6课时)

整体设想:本阶段拟设计“为《乡土中国》策展”学习实践活动。设计了拟定主题、编制大纲、图文展示三个任务,分别对应通读、重点研读和迁移拓展三个学习层次,通过任务式学习,探索学术类著作的阅读方法,形成和积累学生自己阅读学术类著作整本书阅读经验。

(一)内容与目标

1.阅读与鉴赏。通读《乡土中国》14章,通过各章内容的概括和概念提炼,把握整本书的理论架构;重点研读部分章节,理解章节的内在逻辑,如概念与概念间的差异,概念与材料间的关联,材料的调查与选择,以及作者的论述思路等;通过阅读序言、后记等相关背景材料,理解本书的学术价值。

2.表达与交流。能够运用简洁语言概括作品内容和本书的学术影响;能够运用简明而富有个性化的方式呈现所负责的展板内容;在策展讨论过程中,能够把对作品的理解、自己研究成果和设计方案清晰而完整地表达出来,能够在小组交流中倾听并表达自己的意见和建议;学会撰写解说词,并能流畅地进行口头表达。

3.梳理与探究。学生在阅读分享的基础上,能通过“为《乡土中国》策展”学习实践活动,关注并梳理关键“问题”,采用思维导图或表格形式进行梳理各章节内容和核心概念、内在逻辑等;在展板图文设计的过程中,学习运用PPT、PDF或手绘形式呈现个性化的展板设计;在相互评价中,学习如何进行客观全面的评价。

4.能进行拓展阅读,继续阅读费孝通的其他著作如《中华民族多元一体格局》等,探究费孝通的语言特点和论述逻辑,完成读书笔记、读书报告等;能学习致用,探究《乡土中国》的当下意义,更深入地了解本书的学术思想和学术价值,并能开展调查访问。

5.建构学术著作整本书阅读经验,形成适合自己的读书方法,提升阅读鉴赏能力,养成良好的阅读习惯,提升探究能力。

(二)学习活动设计

学习任务1:通读了解,拟定展览主题

具体操作:

1.梳理作品内容,撰写内容提要

(1)在通读整部作品的基础上,将作品内容进行简要梳理,用简洁的语言概括,并提炼每章的核心概念。

(2)用“先”“然后”“接着”“最后”等词语,撰写这篇文章的内容提要。

阅读内容 主要内容 核心概念 其他

1.乡土本色

2.文字下乡

3.再论文字下乡

4.差序格局

5.系维着私人的道德

6.家族

7.男女有别

8.礼治秩序

9.无讼

10.无为政治

11.长老统治

12.血缘和地缘

13.名实的分离

14.从欲望到需要

1.了解作家及作品地位

(1)阅读本书序言、后记,以及书籍查阅和网络搜索,了解费孝通先生的学术成就,以及这部作品在其学术研究中的地位和影响

(2)阅读研究后,形成300左右的概述。

2.选择章节,拟定展板主题。

以小组为单位,交流上述两项研究成果,从而确定展板的主题和涉及的内容。可聚焦某一章节,也可以综合几个章节,并解释主题拟定的依据和理由。

主题

依据理由

学习任务2:深入研读,编制展览大纲

具体操作:

1.研读相关内容,制作思维导图。结合拟定的主题,围绕选定的内容,重点研读,将相关内容的梳理提炼以思维导图的形式呈现。思维导图的制作要考虑布展的需要。

2.讨论展板内容,确定展览板块。小组成员在组内交流自己制作的思维导图,以及对展板的内容、数量和布局的考虑,经讨论最终形成本组布展方案,并确定人员分工。

序号 主题、主要内容 布局 负责人

展板1

展板2

展板3

展板4

……

学习任务3:图文展示,交流评估具体操作:

1.制作与修改。组员分别制作负责的展板,以PPT、PDF或手绘形式呈现,每块展板需配以说明性的文字,如版面解说、设计意图等。组内交流各自的完成情况,集体讨论,修改定稿。

2.展示与交流。在面向全班同学展示之前,组内撰写解说词,阐述小组对这部作品的阅读体会和布展的意图。在课堂交流汇总相互借鉴,听取他人意见。

3.发布与评价。在同学和教师建议的基础上修改后发布在班级群,全班要设计出评价表,对其他组的设计逐一评价,并写出评价意见。

评价项目 评价标准 权重(满分100分) 得分

……

《乡土中国》整本书阅读第三阶段——测评与总结

第9课时:测评总结提升课

学习任务1:学以致用,文化迁移

具体操作:

1.《乡土中国》中那些从中国传统农村社会中提炼出的概念和观点,随着时代的发展,对于当今社会是否还适用?请设计辩论赛辩题,拟写正方和反方一辩辩词,时间2分钟,各400字左右。也可以根据之前的活动,围绕小组的展板主题,设计一个辩论赛的辩题,并分别代表正方和反方拟写四辩总结陈词稿。时间2分钟,各400字左右。

2.基层镇村的法律意识是什么状态 请你选择一个村镇调查点,调研后,对中国“法律下乡”提出几点好的建议。

3. 阅读《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》,思考问题:随着城市化的发展,特别是城乡一体化步伐的加快,城市与农村的差距也逐渐在缩小,乡土性也逐渐淡化了,“乡土”观念日渐式微,你是如何看待这个问题的 你对振兴乡村,有哪些好的建议 请分享出来。

4.根据《无讼》中“乡绅评理”内容自编情景剧,课堂上表演。

学习任务2:回顾反思,完成表格

具体操作:

1. 回顾反思本单元的学习过程,完成下表:

自我评价和反思表

姓名: 填表日期:

我认真回顾了从月日到月日期间阅读过的书籍与文章、听课笔记和作业等,我发现:我阅读《乡土中国》,合计字左右;课堂上我大约有次表达了自己的感受和思考,我大约参加次小组合作专题研讨;我总共写了篇文章(段),合计字左右。

我的收获还有:1.在整本书阅读兴趣和阅读能力方面,我的收获和进步主要表现在:

2.之所以会有上述的收获和进步,我认为是因为:

3. 在学术书籍阅读与学术研讨过程中,我的收获是:

4. 在学术书籍阅读与学术研讨过程中,我还有一些需要改进或客服的问题,它们是:

5.最后,我想告诉大家:

2.在课堂上进行“自我评价与反思”的交流,或者以张贴的形式相互交流。

三、课后巩固

1.课后作业。完成作业本练习。

2.拓展延伸。见第9课时:测评总结提升课

3.板书设计。【思维导图见后】

四、资料链接

【参考文献】

(1)费孝通.社会调查自白【M】.上海;上海人民出版社,2009年版

(2)刘红伟.从《乡土中国》看我国现代公民意识形成之困【J】《长春教育学院学报》,2019(3)

(3)石骏.回眸乡土知来处——《乡土中国》阅读与研讨设计【J】《语文教学通讯》,2019(7-8):149

(4)林忠港.论著修习的“结”与“解”——“科学与文化论著研习”“学术论著专题研讨”任务群解析【J】《语文学习》,2019(2):40

(5)陈心想.走出乡土【M】.北京;三联书店,2017年4月版

【名家荐读】

这部书是中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的代表作。它对中国社会的分析鞭辟入里,发人深省,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。——中国人民大学原校长陈雨露

他生命的最后20年,不只夺回失去的20年,而且愈加发光发热。中国社会学、人类学固然重展新貌,他个人更是写作不停,写出一篇又一篇与时代共呼吸的大文章,从社会学、人类学的知识视野,为中国的社会发展,为中国的现代化,为全球化时代中国文化的自立提供了理性和方向性的思路。中国社会学、人类学何幸而有费孝通,中国人民何幸而有费先生。——原香港中文大学原校长金耀基

他们(吴文藻、费孝通、林耀华、瞿同祖等)都是这些学科在中国历经沧桑的见证人,正是由于他们的共同努力才使有中国特色的社会学、民族学和人类学在当今社会得以发展和壮大。——作家冰心

费孝通的这种观察超出了同时代的所有人,不独在中国,即便在全球学界也是独步一时,它完全不同于亚当·斯密和李嘉图的大工业设想,而是一种来自于中国的经济思想灵光。事实上,开始于1978年的中国经济大改革,由乡镇企业为“预料之外”的突破口,正是从这里发芽的。——财经作家 吴晓波

中国人类学跟社会学的奠基人费孝通先生有一个很有名的说法,用来表述中国社会的一个基本特征,这个特征是什么呢 他就说我们的社会,传统的中国社会是个差序格局的社会——作家、媒体人 梁文道

可以毫不夸张地说,中国高校社会学研究生入门考卷中最常见的名词解释是“差序格局”。这是因为中国社会学教授和学者们认为,《乡土中国》中的这一术语是中国社会学对世界社会学理论的最大贡献。——北京大学教授 郑也夫

【教学资源】

4.1《乡土中国》整体介绍

《乡土中国》社会学大师费孝通先生的代表作,其中收录了先生20世纪40年代在西南联大和云南大学讲授“乡村社会学”课程而形成的14篇论文。

4.2知人论世,作家名片

费孝通(1910—2005),江苏吴江(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一。他先后对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的重要发展思路与具体,写下了数百万字的著作。20世纪90年代后期,开始进行一生学术工作的总结,提出并阐述了“文化自觉”命题,其主旨为:“各美其美,美人之美;美美与共,天下大同。”出版有《江村经济》《行行重行行》《乡土中国》等著作。

4.3《乡土中国》学术价值

《乡土中国》是费孝通著述的一部研究中国乡村社会特点的学术著作。全书由14篇文章组成,涉及乡土社会人文环境、传统社会结构、权力分配、道德体系、法礼、血缘、地缘等各方面。作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了概述和分析,全面展现了中国基层社会的面貌。全书主要探讨了差序格局、男女有别、家族、血缘和地缘等。作为社会学本土化的重要论著,《乡土中国》对研究中国乡土社会的传统文化、社会结构具有开创性意义。中国人民大学前校长陈雨露说:“《乡土中国》是讲述中国乡土社会传统文化和社会治理结构的代表作,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。”可以说,《乡土中国》是一本大家小书,它不是书斋的凭空想象,也不是拿孤立样本来破解现象,而是在乡村实地考察后,以比较的方法,科学的眼光,对乡村中国进行的一次全方位整理和思考。

4.4思维导图

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读