第21课《古代诗歌五首——登飞来峰》课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 第21课《古代诗歌五首——登飞来峰》课件(共42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-02 11:58:40 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

激趣导入

泊船瓜州

京口瓜洲一水间,

钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,

明月何时照我还?

王安石

登飞来峰

王安石

作者简介

王安石(1021——1086),字_____,晚号_____ ,江西临川(今江西抚州)人,又称临川先生,著有《临川先生文集》。他是北宋_____家、_____家、_____家、_____家,为______________家之一,被封荆国公,世称王荆公,卒谥文,亦称王文公,曾当过宰相,在神宗皇帝支持下实行改革,历史上叫做“王安石变法”。

你会填吗?

作者简介

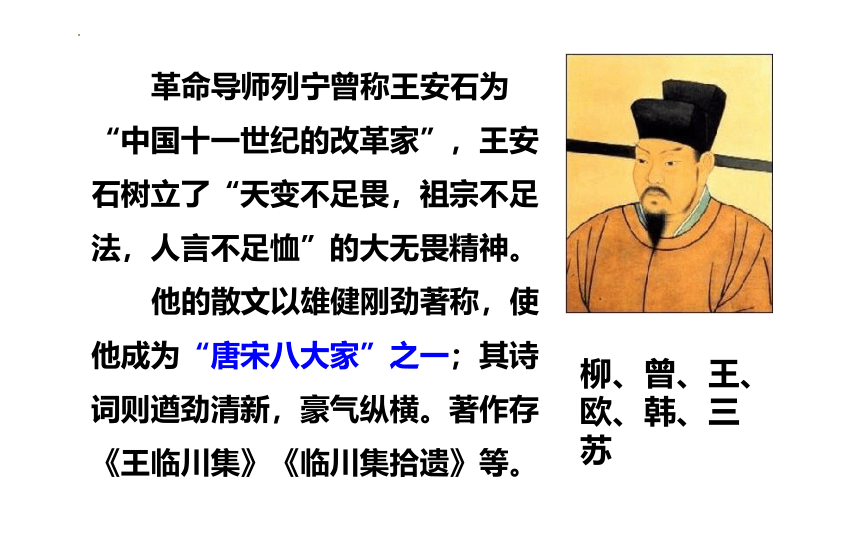

王安石(1021——1086),字介甫,晚号半山。江西临川(今江西抚州)人,又称临川先生。他的诗歌遒劲清新。他的词虽不多但风格高峻。今有文集《王文公文集》《临川先生文集》。他是北宋政治家、思想家、文学家、改革家,为唐宋八大家之一,被封荆国公,世称王荆公,卒谥文,亦称王文公,当过宰相,在神宗皇帝支持下实行改革,历史上叫做“王安石变法”。

你填对了吗?

革命导师列宁曾称王安石为“中国十一世纪的改革家”,王安石树立了“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的大无畏精神。

他的散文以雄健刚劲著称,使他成为“唐宋八大家”之一;其诗词则遒劲清新,豪气纵横。著作存《王临川集》《临川集拾遗》等。

柳、曾、王、欧、韩、三苏

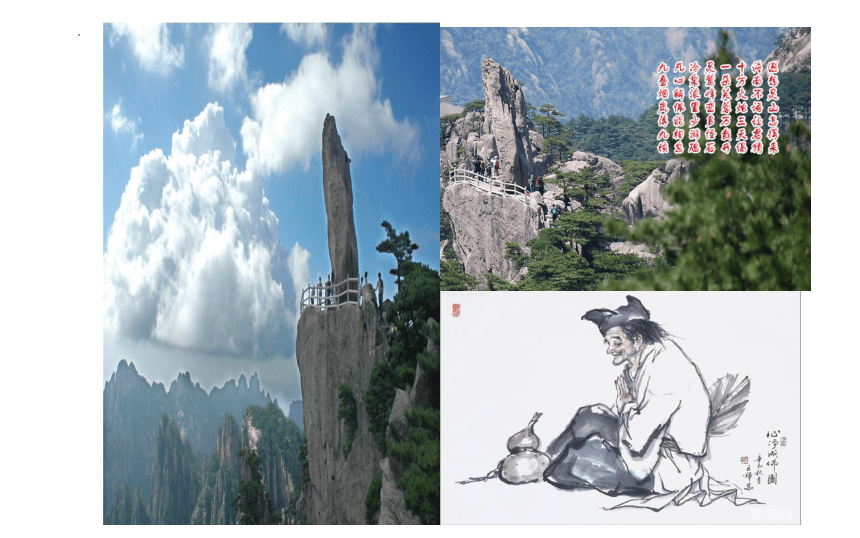

飞来峰:又名灵鹫峰,高168米,山体由石灰岩构成。由于长期受地下水溶蚀作用,飞来峰形成了许多奇幻多变的洞壑。飞来峰面朝灵隐寺的山坡上,遍布五代以来的佛教石窟造像,多达三百四十余尊,为我国江南少见的古代石窟艺术瑰宝,堪与重庆大足石刻媲美。

相关介绍

飞来峰

飞来峰又叫灵鹫峰,位于浙江杭州灵隐寺前。高168米,有“东南第一山”“武林第一峰”等多种称呼,为西湖八大景之一。飞来峰无石不奇,无树不古,无洞不幽,秀丽绝伦。飞来峰的厅岩怪石,如蛟龙,如奔象,如卧虎,如惊猿。山上老树古藤,盘根错节;岩骨暴露,锋棱如峭。

创作背景

《登飞来峰》是王安石30岁时所作。皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

哲理诗是表现诗人的哲学观点、反映哲学道理的诗,是诗人对人生、对社会的深度关注与睿智思索的智慧结晶。这种诗内容深沉浑厚、含蓄、隽永,多将哲学的抽象哲理含蕴于鲜明的艺术形象之中。诗人或寓理于景,或融理入情,往往把发人深省的哲理寓于富有特色的生活情趣之中,借新颖鲜明的艺术形象或启人深思的意境表达出来,目的是以情动人、以理服人。

篇幅短小精悍,古代大都是四句的绝句,新诗则一至四句均有出现。哲理诗分两类,一是有一定的诗意,但不够含蓄,往往是“概念大于形象”。二是具有生动意象。但含蓄,寓理于形象中。

哲理诗

一读,知音

读准字音,读准节奏,读出情感

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

一读,知音

登飞来峰

王安石

飞来山上/千寻塔,

闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,

自缘/身在/最高层。

飞来山上/千寻塔,闻说鸡鸣/见日升。

不畏浮云/遮望眼,自缘身在/最高层。

登飞来峰

王安石

二读,释义

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

飞来峰顶有一座高耸入云的塔,

听说鸡鸣时分就可以见到旭日东升。

不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,

只因为我站在飞来峰顶的最高处,可以望得很远很远。

1. 千寻塔:形容塔很高。古代一寻等于八尺。

2.鸡鸣见日升:鸡鸣时可以望见太阳升起。

3.闻:听说。

4.畏:害怕。

5.缘:因为。

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

寻,古代长度单位。

八尺(一说七尺)为一寻。

夸张

“千寻塔”并非塔名,“寻”是古代长度单位,此处运用夸张的手法表现塔极高。山势险峻加之塔身高耸,诗人登上的高度可见一斑。

细读分析

1.前二句写飞来山上的塔有何特点?又是如何写的?

三读,悟情

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

典故

泰山日观峰,鸡鸣时能见到日出。

虚写

登高至此,便可在鸡鸣之时看见日出。其中,“鸡鸣见日升”化用泰山日观峰的典故。相传,登上泰山的日观峰,鸡初鸣时可见到日出,因而它成了观日出之胜地。这里自然地把峰塔与五岳之首的泰山联系起来,意在渲染塔之高。

登飞来峰顶的高塔,在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升,进一步衬托出峰和塔的高。表明诗人的立足点之高,为后面的抒情议论做铺垫。

任选角度赏析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”。

答:①“千寻”运用夸张的修辞手法极言塔高,第二句以“见日升”,从侧面衬托出古塔之高,直入云霄。写出了诗人的立足点之高,为下文蓄势。

②运用虚实结合的手法,虚写诗人在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心的情怀

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

塔高千寻--目睹之景(正面描写)

鸡鸣日升--传闻之景(侧面描写)

景:

修辞:

夸张

妙处:

登飞来峰顶的高塔,听说在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升,这里是虚写,从侧面进一步衬托出峰和塔的高。表明诗人的立足点之高,为后面的抒情议论做铺垫。

小贴士:寻是古代的长度单位。八尺为一寻,“千寻”极言塔 的高峻。“千”在这里不是实写,而是指多。

2.王国维在《人间词话》中说:“一切景语皆情语” 诗的前两句,作者写景极言塔高,是为了表达一种怎样的“情” 呢?

知人论世

《登飞来峰》为王安石三十岁时,初涉宦海所作。宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石任浙江鄞县知县任满回江西临川故里,途经绍兴,此时诗人年轻气盛,抱负不凡,借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀。

后来王安石成为宰相,主持变法时曾宣言 “天变不足畏,人言不足恤,祖宗不足法”,即天象的变化不必畏惧,人们的议论也不需要担心,祖宗的规矩不一定效法。其中一往无前、无所畏惧的气势在本诗中已表现淋漓。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

小贴士:“浮云”在古代诗歌中,往往用来借代奸邪小人,汉陆贾《新语》:“邪臣蔽贤,犹浮云之障白日也。” 原比喻奸佞之徒蒙蔽君主,后泛指小人当道,社会一片黑暗。唐李白《登金陵凤凰台》:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”

首先,“浮云”运用典故。

其次,“浮云”二字既是实写也是比喻,用来比喻当时的保守势力,反映了诗人对他们的蔑视。 “不畏”二字表现了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

小贴士:知人论世原指了解一个人并研究它所处的时代背景。《孟子·万章下》:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?”

一位作家选择什么样的题材,表现什么思想,抒发什么感情,这一切均由他的人生观和生活经历决定,又与他所处的时代密切相关。因此我们在鉴赏诗歌时,首先要明晓作者的生平思想,了解当时的创作背景。

写作背景《登飞来峰》是王安石30岁时所作。皇祐二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下这首七绝。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

这两句写登飞来峰的感想。它将写景与议论巧妙地结合在一起,表面看是:“我”登上峰塔的最高一层,站得高看得远,浮云是遮挡不住“我”的视野。其实是用典来直抒胸臆。表现作者变法革新的政治理想和远大的抱负,以及大无畏的精神。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

眼前的各种干扰、困难、挫折、障碍等。

所谓“身在最高层”不仅限于位置,更可指认识达到了一定的高度,掌握了正确的观点或方法,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑而感觉迷茫,也不会因为一时的困顿而灰心丧气。

从中,我们不难读出诗人对自己的事业充满自信,他将为此而一往直前,决不后退。

古人常用“浮云”比喻奸邪小人。

复读,明理

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”这一名句往往被后人反复引用,并衍生出新的意义。那么,你从这两句诗中读出了怎样的新意呢?

小贴士:苏轼也有一句诗“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。“人们之所以被事物的假象所迷惑,是因为没有全面、客观、正确地观察事物,认识事物。”

请从哲理角度赏析“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”。

①人不能只顾眼前的利益,应该放眼大局和长远处;

②掌握了正确的方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的表象迷惑;

③站得高才能看得远。

只有站得高、看得远,才能不怕阻挠、不被眼前的困难吓倒。

诗句原意:

哲理意义:

不怕浮云遮住我远望的视线,那是因为我站得最高。

掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑。

站得高才能看得远

一是来自经验,即从书本上得到的历史经验。

二是来自抱负,即他有成就大事业的心胸。再联系历史经验和现实经验,他感到不站得高,就不能扫荡“浮云”,就会贻误自己的大事。这句诗是带有自警、自策意味的,说明王安石在后来的变法中之所以能够抵挡住保守势力的种种打击,不是偶然的。

3.王安石此时还没有受到什么挫折或打击,应该说他的心境是积极的。但他为什么会有这样的感受呢?

王安石一生都致力于变法革新,他满怀着要求改变现实的雄心壮志,希望有一天能施展他治国平天下的雄才大略。此时,当他登上塔顶,联想到鸡鸣日出时光明灿烂的奇景,通过这首借景抒情的哲理诗表达了对自己前途的憧憬与展望,表现了他高瞻远瞩的思想理念和不怕困难、勇往直前的精神。

“会当凌绝顶,一览众山小”“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层” ,让我们永远自信乐观,“欲穷千里目,更上一层楼”让我们永远拥有攀登顶峰的决心和勇气。

课堂小结

比较阅读

1.同样是登高望远,陈子昂在《登幽州台歌》所表现的情感和王安石在《登飞来峰》中所表现的情感有何不同呢?

2.同样是写山,并极言山高,杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”和王安石的“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的含义及所表达的情感有何异同?

比较阅读

表达的情感 不同点

相同点

《登幽州台歌》 陈子昂随军出征,因谏言被贬,在“前不见古人,后不见来者”的寂寥中阐释的是怀才不遇的情感 内容都是登高望远

《登飞来峰》 仕途得意对前途无限憧憬的王安石则是“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的无畏精神。

比较阅读

含义及表达的情感 不同点(写作背景)

相同点

《望岳》 “会当凌绝顶, 一览众山小” 诗人虽考场失利,仍充满不怕困难、俯视一切的雄心壮志和豪迈气概 同样是写山,并极言山高,青年杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”,年少气盛,抱负不凡的王安石的“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”都表现了自己远大的抱负和积极向上、乐观自信的精神。

《登飞来峰》 “不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层” 表达作者高瞻远瞩,对前途充满信心的豪情和不畏艰难、立志革新的政治抱负。

人之相交,不在一时一地。国之相交,尤其要登高望远。50年来,中法历代领导人以登高望远的战略眼光,“不畏浮云遮望眼”,坚持不懈进行着超越集团对抗、求同存异、和平共处、互利共赢的探索和实践。

——习近平在中法建交五十周年纪念大会上的讲话

(2014年3月27日)

课堂小测

1.对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( )

A.这是一首七言绝句,前两句写出了飞来峰之高,后两句写登飞来峰塔的感想。

B.“不畏"显示出作者的自信,表达了作者不怕一切邪恶势力阻挠的豪情壮志。

C.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,"不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层",与杜甫的"会当凌绝顶,一览众山小"有异曲同工之妙。

D.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。

课堂小测

1.对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( D )

A.这是一首七言绝句,前两句写出了飞来峰之高,后两句写登飞来峰塔的感想。

B.“不畏"显示出作者的自信,表达了作者不怕一切邪恶势力阻挠的豪情壮志。

C.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,"不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层",与杜甫的"会当凌绝顶,一览众山小"有异曲同工之妙。

D.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。并没有这种心理

课堂小测

2.对这首诗的理解不恰当的一项是( )

A.第一句概括了峰和塔的高度。“千寻塔”极言塔的高峻。

B.第二句说,登飞来峰顶的高塔,在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升。

C.第三句中“不畏”表现了诗人不畏奸邪的勇气和决心。

D.诗作最后两句委婉含蓄地表现了诗人变法革新的政治理想和远大抱负。

课堂小测

2.对这首诗的理解不恰当的一项是( B )

A.第一句概括了峰和塔的高度。“千寻塔”极言塔的高峻。

B.第二句说,登飞来峰顶的高塔,在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升。(解析:听说在飞来峰极高的塔上,鸡鸣时分可看到旭日初升。“鸡鸣见日升”仅仅是“闻说”而已。)

C.第三句中“不畏”表现了诗人不畏奸邪的勇气和决心。

D.诗作最后两句委婉含蓄地表现了诗人变法革新的政治理想和远大抱负。

布置作业

1.背诵这首诗歌,并用楷书默写下来。

2.摘抄积累五句蕴含哲理的诗句并说明诗句中所蕴含的哲理。

3.推荐阅读王安石的其他的诗作。

例如《元日》《梅花》《书湖阴先生壁》(茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。一水护田将绿绕,两山排闼送青来。)等。

激趣导入

泊船瓜州

京口瓜洲一水间,

钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,

明月何时照我还?

王安石

登飞来峰

王安石

作者简介

王安石(1021——1086),字_____,晚号_____ ,江西临川(今江西抚州)人,又称临川先生,著有《临川先生文集》。他是北宋_____家、_____家、_____家、_____家,为______________家之一,被封荆国公,世称王荆公,卒谥文,亦称王文公,曾当过宰相,在神宗皇帝支持下实行改革,历史上叫做“王安石变法”。

你会填吗?

作者简介

王安石(1021——1086),字介甫,晚号半山。江西临川(今江西抚州)人,又称临川先生。他的诗歌遒劲清新。他的词虽不多但风格高峻。今有文集《王文公文集》《临川先生文集》。他是北宋政治家、思想家、文学家、改革家,为唐宋八大家之一,被封荆国公,世称王荆公,卒谥文,亦称王文公,当过宰相,在神宗皇帝支持下实行改革,历史上叫做“王安石变法”。

你填对了吗?

革命导师列宁曾称王安石为“中国十一世纪的改革家”,王安石树立了“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的大无畏精神。

他的散文以雄健刚劲著称,使他成为“唐宋八大家”之一;其诗词则遒劲清新,豪气纵横。著作存《王临川集》《临川集拾遗》等。

柳、曾、王、欧、韩、三苏

飞来峰:又名灵鹫峰,高168米,山体由石灰岩构成。由于长期受地下水溶蚀作用,飞来峰形成了许多奇幻多变的洞壑。飞来峰面朝灵隐寺的山坡上,遍布五代以来的佛教石窟造像,多达三百四十余尊,为我国江南少见的古代石窟艺术瑰宝,堪与重庆大足石刻媲美。

相关介绍

飞来峰

飞来峰又叫灵鹫峰,位于浙江杭州灵隐寺前。高168米,有“东南第一山”“武林第一峰”等多种称呼,为西湖八大景之一。飞来峰无石不奇,无树不古,无洞不幽,秀丽绝伦。飞来峰的厅岩怪石,如蛟龙,如奔象,如卧虎,如惊猿。山上老树古藤,盘根错节;岩骨暴露,锋棱如峭。

创作背景

《登飞来峰》是王安石30岁时所作。皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

哲理诗是表现诗人的哲学观点、反映哲学道理的诗,是诗人对人生、对社会的深度关注与睿智思索的智慧结晶。这种诗内容深沉浑厚、含蓄、隽永,多将哲学的抽象哲理含蕴于鲜明的艺术形象之中。诗人或寓理于景,或融理入情,往往把发人深省的哲理寓于富有特色的生活情趣之中,借新颖鲜明的艺术形象或启人深思的意境表达出来,目的是以情动人、以理服人。

篇幅短小精悍,古代大都是四句的绝句,新诗则一至四句均有出现。哲理诗分两类,一是有一定的诗意,但不够含蓄,往往是“概念大于形象”。二是具有生动意象。但含蓄,寓理于形象中。

哲理诗

一读,知音

读准字音,读准节奏,读出情感

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

一读,知音

登飞来峰

王安石

飞来山上/千寻塔,

闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,

自缘/身在/最高层。

飞来山上/千寻塔,闻说鸡鸣/见日升。

不畏浮云/遮望眼,自缘身在/最高层。

登飞来峰

王安石

二读,释义

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

飞来峰顶有一座高耸入云的塔,

听说鸡鸣时分就可以见到旭日东升。

不怕层层浮云遮住我那远眺的视野,

只因为我站在飞来峰顶的最高处,可以望得很远很远。

1. 千寻塔:形容塔很高。古代一寻等于八尺。

2.鸡鸣见日升:鸡鸣时可以望见太阳升起。

3.闻:听说。

4.畏:害怕。

5.缘:因为。

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

寻,古代长度单位。

八尺(一说七尺)为一寻。

夸张

“千寻塔”并非塔名,“寻”是古代长度单位,此处运用夸张的手法表现塔极高。山势险峻加之塔身高耸,诗人登上的高度可见一斑。

细读分析

1.前二句写飞来山上的塔有何特点?又是如何写的?

三读,悟情

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

典故

泰山日观峰,鸡鸣时能见到日出。

虚写

登高至此,便可在鸡鸣之时看见日出。其中,“鸡鸣见日升”化用泰山日观峰的典故。相传,登上泰山的日观峰,鸡初鸣时可见到日出,因而它成了观日出之胜地。这里自然地把峰塔与五岳之首的泰山联系起来,意在渲染塔之高。

登飞来峰顶的高塔,在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升,进一步衬托出峰和塔的高。表明诗人的立足点之高,为后面的抒情议论做铺垫。

任选角度赏析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”。

答:①“千寻”运用夸张的修辞手法极言塔高,第二句以“见日升”,从侧面衬托出古塔之高,直入云霄。写出了诗人的立足点之高,为下文蓄势。

②运用虚实结合的手法,虚写诗人在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象,表现了诗人朝气蓬勃、胸怀改革大志、对前途充满信心的情怀

飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

塔高千寻--目睹之景(正面描写)

鸡鸣日升--传闻之景(侧面描写)

景:

修辞:

夸张

妙处:

登飞来峰顶的高塔,听说在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升,这里是虚写,从侧面进一步衬托出峰和塔的高。表明诗人的立足点之高,为后面的抒情议论做铺垫。

小贴士:寻是古代的长度单位。八尺为一寻,“千寻”极言塔 的高峻。“千”在这里不是实写,而是指多。

2.王国维在《人间词话》中说:“一切景语皆情语” 诗的前两句,作者写景极言塔高,是为了表达一种怎样的“情” 呢?

知人论世

《登飞来峰》为王安石三十岁时,初涉宦海所作。宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石任浙江鄞县知县任满回江西临川故里,途经绍兴,此时诗人年轻气盛,抱负不凡,借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀。

后来王安石成为宰相,主持变法时曾宣言 “天变不足畏,人言不足恤,祖宗不足法”,即天象的变化不必畏惧,人们的议论也不需要担心,祖宗的规矩不一定效法。其中一往无前、无所畏惧的气势在本诗中已表现淋漓。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

小贴士:“浮云”在古代诗歌中,往往用来借代奸邪小人,汉陆贾《新语》:“邪臣蔽贤,犹浮云之障白日也。” 原比喻奸佞之徒蒙蔽君主,后泛指小人当道,社会一片黑暗。唐李白《登金陵凤凰台》:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”

首先,“浮云”运用典故。

其次,“浮云”二字既是实写也是比喻,用来比喻当时的保守势力,反映了诗人对他们的蔑视。 “不畏”二字表现了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

小贴士:知人论世原指了解一个人并研究它所处的时代背景。《孟子·万章下》:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?”

一位作家选择什么样的题材,表现什么思想,抒发什么感情,这一切均由他的人生观和生活经历决定,又与他所处的时代密切相关。因此我们在鉴赏诗歌时,首先要明晓作者的生平思想,了解当时的创作背景。

写作背景《登飞来峰》是王安石30岁时所作。皇祐二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下这首七绝。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

这两句写登飞来峰的感想。它将写景与议论巧妙地结合在一起,表面看是:“我”登上峰塔的最高一层,站得高看得远,浮云是遮挡不住“我”的视野。其实是用典来直抒胸臆。表现作者变法革新的政治理想和远大的抱负,以及大无畏的精神。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

眼前的各种干扰、困难、挫折、障碍等。

所谓“身在最高层”不仅限于位置,更可指认识达到了一定的高度,掌握了正确的观点或方法,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑而感觉迷茫,也不会因为一时的困顿而灰心丧气。

从中,我们不难读出诗人对自己的事业充满自信,他将为此而一往直前,决不后退。

古人常用“浮云”比喻奸邪小人。

复读,明理

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”这一名句往往被后人反复引用,并衍生出新的意义。那么,你从这两句诗中读出了怎样的新意呢?

小贴士:苏轼也有一句诗“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。“人们之所以被事物的假象所迷惑,是因为没有全面、客观、正确地观察事物,认识事物。”

请从哲理角度赏析“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”。

①人不能只顾眼前的利益,应该放眼大局和长远处;

②掌握了正确的方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的表象迷惑;

③站得高才能看得远。

只有站得高、看得远,才能不怕阻挠、不被眼前的困难吓倒。

诗句原意:

哲理意义:

不怕浮云遮住我远望的视线,那是因为我站得最高。

掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,不会被事物的假象迷惑。

站得高才能看得远

一是来自经验,即从书本上得到的历史经验。

二是来自抱负,即他有成就大事业的心胸。再联系历史经验和现实经验,他感到不站得高,就不能扫荡“浮云”,就会贻误自己的大事。这句诗是带有自警、自策意味的,说明王安石在后来的变法中之所以能够抵挡住保守势力的种种打击,不是偶然的。

3.王安石此时还没有受到什么挫折或打击,应该说他的心境是积极的。但他为什么会有这样的感受呢?

王安石一生都致力于变法革新,他满怀着要求改变现实的雄心壮志,希望有一天能施展他治国平天下的雄才大略。此时,当他登上塔顶,联想到鸡鸣日出时光明灿烂的奇景,通过这首借景抒情的哲理诗表达了对自己前途的憧憬与展望,表现了他高瞻远瞩的思想理念和不怕困难、勇往直前的精神。

“会当凌绝顶,一览众山小”“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层” ,让我们永远自信乐观,“欲穷千里目,更上一层楼”让我们永远拥有攀登顶峰的决心和勇气。

课堂小结

比较阅读

1.同样是登高望远,陈子昂在《登幽州台歌》所表现的情感和王安石在《登飞来峰》中所表现的情感有何不同呢?

2.同样是写山,并极言山高,杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”和王安石的“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的含义及所表达的情感有何异同?

比较阅读

表达的情感 不同点

相同点

《登幽州台歌》 陈子昂随军出征,因谏言被贬,在“前不见古人,后不见来者”的寂寥中阐释的是怀才不遇的情感 内容都是登高望远

《登飞来峰》 仕途得意对前途无限憧憬的王安石则是“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”的无畏精神。

比较阅读

含义及表达的情感 不同点(写作背景)

相同点

《望岳》 “会当凌绝顶, 一览众山小” 诗人虽考场失利,仍充满不怕困难、俯视一切的雄心壮志和豪迈气概 同样是写山,并极言山高,青年杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”,年少气盛,抱负不凡的王安石的“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”都表现了自己远大的抱负和积极向上、乐观自信的精神。

《登飞来峰》 “不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层” 表达作者高瞻远瞩,对前途充满信心的豪情和不畏艰难、立志革新的政治抱负。

人之相交,不在一时一地。国之相交,尤其要登高望远。50年来,中法历代领导人以登高望远的战略眼光,“不畏浮云遮望眼”,坚持不懈进行着超越集团对抗、求同存异、和平共处、互利共赢的探索和实践。

——习近平在中法建交五十周年纪念大会上的讲话

(2014年3月27日)

课堂小测

1.对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( )

A.这是一首七言绝句,前两句写出了飞来峰之高,后两句写登飞来峰塔的感想。

B.“不畏"显示出作者的自信,表达了作者不怕一切邪恶势力阻挠的豪情壮志。

C.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,"不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层",与杜甫的"会当凌绝顶,一览众山小"有异曲同工之妙。

D.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。

课堂小测

1.对王安石的《登飞来峰》赏析不正确的一项是( D )

A.这是一首七言绝句,前两句写出了飞来峰之高,后两句写登飞来峰塔的感想。

B.“不畏"显示出作者的自信,表达了作者不怕一切邪恶势力阻挠的豪情壮志。

C.诗人登高远望,似觉天地万物皆可尽收眼底,"不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层",与杜甫的"会当凌绝顶,一览众山小"有异曲同工之妙。

D.这首诗借景说理,语意双关,既抒发了作者革新政治的雄心壮志,又表现出作者归隐山野的矛盾心理。并没有这种心理

课堂小测

2.对这首诗的理解不恰当的一项是( )

A.第一句概括了峰和塔的高度。“千寻塔”极言塔的高峻。

B.第二句说,登飞来峰顶的高塔,在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升。

C.第三句中“不畏”表现了诗人不畏奸邪的勇气和决心。

D.诗作最后两句委婉含蓄地表现了诗人变法革新的政治理想和远大抱负。

课堂小测

2.对这首诗的理解不恰当的一项是( B )

A.第一句概括了峰和塔的高度。“千寻塔”极言塔的高峻。

B.第二句说,登飞来峰顶的高塔,在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升。(解析:听说在飞来峰极高的塔上,鸡鸣时分可看到旭日初升。“鸡鸣见日升”仅仅是“闻说”而已。)

C.第三句中“不畏”表现了诗人不畏奸邪的勇气和决心。

D.诗作最后两句委婉含蓄地表现了诗人变法革新的政治理想和远大抱负。

布置作业

1.背诵这首诗歌,并用楷书默写下来。

2.摘抄积累五句蕴含哲理的诗句并说明诗句中所蕴含的哲理。

3.推荐阅读王安石的其他的诗作。

例如《元日》《梅花》《书湖阴先生壁》(茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。一水护田将绿绕,两山排闼送青来。)等。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读