九年级下册第四单元主题阅读 习题课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 九年级下册第四单元主题阅读 习题课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 107.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-02 17:04:50 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第四单元

单元主题阅读

单元主题——议论文阅读

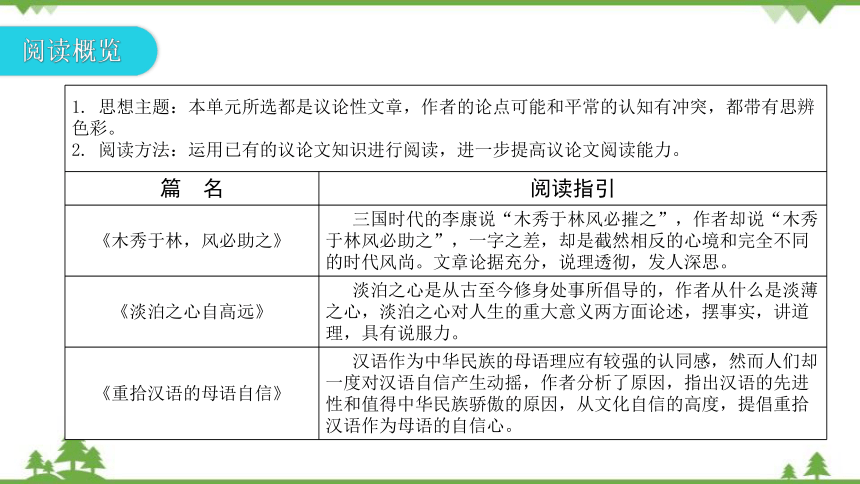

阅读概览

1. 思想主题:本单元所选都是议论性文章,作者的论点可能和平常的认知有冲突,都带有思辨色彩。 2. 阅读方法:运用已有的议论文知识进行阅读,进一步提高议论文阅读能力。

篇 名 阅读指引

《木秀于林,风必助之》 三国时代的李康说“木秀于林风必摧之”,作者却说“木秀于林风必助之”,一字之差,却是截然相反的心境和完全不同的时代风尚。文章论据充分,说理透彻,发人深思。

《淡泊之心自高远》 淡泊之心是从古至今修身处事所倡导的,作者从什么是淡薄之心,淡泊之心对人生的重大意义两方面论述,摆事实,讲道理,具有说服力。

《重拾汉语的母语自信》 汉语作为中华民族的母语理应有较强的认同感,然而人们却一度对汉语自信产生动摇,作者分析了原因,指出汉语的先进性和值得中华民族骄傲的原因,从文化自信的高度,提倡重拾汉语作为母语的自信心。

(一)木秀于林,风必助之(12分)

①“木秀于林,风必摧之:堆出于岸,流必湍之;行高于人,众必非之。”语出三国(魏)李康,意思是说,树木高出树林,风就会折断它;石堆显露出堤岸,水流就要冲毁它;为人处事样样出众,别人就会诽谤他。一读到这样的句子,耳边马上就回响起“棒打出头鸟”“出头的椽子先烂”的嗡嗡声,然而在当今这个崇尚个性,鼓励创造,蓬勃发展的大有为时代,你若是真英雄,为何要怕雨打风吹去?因此,只要你自己足够优秀,艰难险阻也一定会为你的成功助力。

②人们常说“木秀于林,风必摧之”,而木秀于林,风岂会不助之!

③“木秀于林,风必摧之”,这句话的重点在于“摧”字。人们怕的不是一枝独秀,而是怕脱颖而出之后,受到别人的诋毁和诽谤,所以很多人选择缩在林子里,不肯力争上游。这是懦弱、不自信的集中体现,______________。爱迪生发明电灯时,用了一千多种材料进行尝试,曾被人当成疯子,但是他没有放弃,最终为人类奉献了光明。马云应聘的时候与老板大谈电子商务,曾一度被认为是骗子,但是他不畏人言,坚持不懈,最终创造了市值千亿的阿里巴巴。

④“仰天大笑出门去,吾辈岂是蓬蒿人”,一代又一代功留青史的闻达之士用自己的事迹告诉我们,阻路石和垫脚石往往就是同一块石头,困难既是成功的铺路石,又是意志的试金石,更是能力的磨刀石,笑对困难,砥砺前行,才能获得更大的成功!其实我认为木秀于林,风摧之还是风助之,不是取决于风,而是取决于木。风就像是我们前进道路上的艰难险阻,如果树木足够坚韧挺拔,又怎会怕风吹雨打?

⑤说到这里,也许有人要跳出来表态,树大招风,聪明反被聪明误的例子还少吗?聪明绝顶的杨修在曹丞相面前出尽了风头,最

后却因“鸡肋”的揣测丢了性命。对杨修的死,《三国演义》中解释为“杨修为人恃才放旷,数犯曹操之忌”,说杨修是死于他的“恃才”,但是史书《三国志》中却写到“杨修为袁氏之甥也,于是以罪诛修”。这里提到杨修是袁术的外甥,所以才被杀了。杨修的死是必然的,曹操晚年决意要立曹丕为储君,杨修是曹植的拥戴者,所以杨修之死不是因为“木秀于林”,而是他卷入了一场本不该卷入的夺嫡之争。

⑥机会与挑战并存,成功与挫败同在,如果诽谤和诋毁能够轻而易举地击倒你,只能证明你自己本身就不堪一击。努力让自己变得更优秀,才是我们立于不败之地的前提。“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,只有经历过地狱般的折磨,才有征服一切的勇气,

⑦木秀于林,风必助之!我们不是三国时期身世飘零、生死未卜的李康,我们是二十一世纪勤劳勇敢、充满创造力的新一代!让暴风雨来得更猛烈些吧,我们要迎着风雨大叫:“好风凭借力,送我上青云”!

(有删改)

1. 选文的中心论点是什么?(3分)【把握中心论点】__________________________________________________________________________________________________________________________

只要你自己足够优秀,艰难险阻也一定会为你的成功助力。

2. 选文第①段中引用名言、俗语有什么好处?(3分)__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

开头引用名言、俗语,写出“木秀于林”容易被困难所摧毁,下文写真英雄不怕风吹雨打,与其形成对比,从而引出中心论点,增加文采,吸引读者阅读兴趣。

3. 为选文第③段横线处补充一句话,使上下文衔接得当。(3分)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

示例一:前进只有一个理由,退缩却有千万个理由,当一个人勇往直前的时候,一点点流言蜚语又算得了什么?

示例二:而生活中还有一些人,他们不怕艰难险阻,迎难而上。

示例三:还有另外一些人,不怕诋毁诽谤,愈挫愈勇。

【解析】阅读第③段可知,横线前主要分析“很多人选择缩在林子里,不肯力争上游”的原因是“受到别人的诋毁和诽谤”,横线后以爱迪生、马云为例分析“木秀于林,风必助之”。因此,横线上应该是能够概括爱迪生、马云事例的观点的句子。

4. 选出下列不适合充当选文事实论据的一项( )(3分)

A. 豪放词人苏东坡在诸多领域卓有建树,“乌台诗案”使他身陷牢狱,这反而让他能广泛接触生活,创作出不朽作品。

B. “风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,慷慨高歌的壮士荆轲勇敢无畏,图穷匕见,成为人们心目中的悲情英雄。

C. 孙膑熟习兵法,遭魏将庞涓妒忌、陷害,可他回到齐国后,表现出杰出的军事才能,创造了围魏救赵的辉煌战例。

D. 明代医药学家李时珍,专心医学,名动四方,此后27年游历,备尝艰辛,呕心沥血,最终编著成了《本草纲目》。

B

4. 【解析】荆轲的事例主要表现的是知恩图报,勇敢无畏。而本文观点是“只要你自己足够优秀,艰难险阻也一定会为你的成功助力”。

(二)淡泊之心自高远(10分)

覃光林

①“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”唐朝惠能的这首偈子世世代代被人们所传颂。高僧淡泊名利的思想,以一种“世间万物皆空”的意念去面对尘世间的事物,以一种心中静若水,处事波澜不惊的心境去面对外界的诱惑,受到了后人的敬佩和称赞。

②“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”“淡泊”这个词,在字典里的意思是:不追求,不热衷,“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”朗如日月,清如水镜。

③淡泊之心,说着容易,做起来难;尘世繁杂,谁又能真正静心于其中,哭过、笑过、恨过、痛过,不过是一场蹉跎;每个人的背后都有故事,每个人都有不公、难过、恨的时候,每个人都有他自己的处理方式。要经历一些事情,オ真正看清人情世故,才真正体会人走茶凉的苦楚,也更坚定了自己的信念和人生的价值。常怀淡泊之心,オ能让尘世的种种规划为零,不以物喜,不以己悲!

④真正的淡泊,不是力不能及的无奈,不是心满意足的自赏,更不是碌碌无为者的虚伪的自嘲。淡泊,是一种功名利禄,繁华于我如浮云的心境,是一种坚守人生之道的气节。淡泊,抑或是仕道受阻后的醒悟,繁华过后的心归,但无论如何,淡泊者都有一个共同的特点:心永远纯净,目光永远辽远,思维永远清晰,信念永远坚毅。

⑤漫漫人生路,看风起云卷,花开花落,蓦然回首浅浅一笑。守一颗淡泊之心,拥一份淡然之美。一切随心而为,嬉笑怒骂皆自由才是生活的本意,亮化自我心灵,放眼悠悠天地,淡泊之心自然高远,以淡泊之心对待名利,就是要树立正确的世界观、人生观、价值观,“贪如火,不遏则燎原;欲如水,不遏则滔天。”

⑥在人的生命历程中,轰轰烈烈是暂时的,大部分时间都在平淡中度过,只要怀有淡泊的心境和一生一世永不放弃的追求,就一定能获得生活馈赠的那份幸福和快乐,成功赋予的那份慰藉和乐趣。用一颗淡泊的心,怀着感恩的信念,对父母,对朋友,珍惜生命中的每一天,享受生命中的每一天,豁达地面对人生的得失,保持从容不迫的生活态度。我们所看到的世界,被我们浸染了内心的色彩,如果我们先把内心描绘得五彩缤纷,色彩斑斓,世界就是光明和美好的。

⑦人贵有淡泊之心。有了淡泊之心,面对失败才能不灰心丧气,面对成功才会不骄傲自满,始终保持一种平和淡泊、乐观豁达的人生态度;有了淡泊之心,才能用一种超然的心态去对待眼前的一切,不以物喜,不以己悲,不做世间功名利禄的奴隶,也不为凡尘中各种烦恼左右,使自己的人生不断升华;有了淡泊之心,我们才能挑开一切名利的束缚让人性回归本真状态,从而获得心灵的充实、丰富、自由、纯净。

⑧学会淡泊,你就获得了打开幸福之门的钥匙;拥有淡泊,才能体会超然的人生。

(有删改)

1. 结合文章内容,说说什么样的人才能做到真正的淡泊。(3分)__________________________________________________________________________________________________________________________

不以物喜,不以己悲;心永远纯净,目光永远辽远;思维永远清晰,信念永远坚毅,拥有正确的世界观、人生观、价值观的人。

【解析】根据第④段中的“但无论如何,淡泊者都有一个共同的特点:心永远纯净,目光永远辽远,思维永远清晰,信念永远坚毅”这句话可得出答案。

2. 试分析文章第⑤段画线句子的论证方法及作用。(4分)

【论证方法】__________________________________________________________________________________________________________________________

用了道理论证及比喻论证。两者融合在一起,既有道理的严谨和无可辩驳,又有比喻的通俗易懂,发聋振聩且引人深思。

【解析】常用的论证方法有:举例论证、道理论证、比喻论证、对比论证,阅读第⑤段的画线句子,它是一句名言,运用的是道理论证;句中的“贪如火”“欲如水”又是比喻的修辞,所以还是比喻论证。

3. 围绕文章“淡泊之心自高远”这一中心,仿照示例,补充一个事实论据。(3分)【实例和论点的关系】

示例:陶渊明因为有了淡泊之心,主动远离官场,才有了“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适自得。

__________________________________________________________________________________________________________________________

示例:王维因为有了淡泊之心,主动放弃晋升,才有了“明月松间照 ,清泉石上流”的空灵飘逸。

【解析】选择一位有淡泊之心的名人,用与示例相同的句式,表述出其淡泊之心的具体事例即可。比如刘禹锡因为有淡泊之心,所以才会身居陋室而不觉“陋”。

(三)重拾汉语的母语自信(12分)

纪秀生

①母语通常是指一个人所属民族的群体语言,是一个民族最为鲜明的符号标志,它能把一些人凝聚为一个共同体。母语自信则是对母语品质和母语生命力的坚定信念,体现了一个国家和民族对自身母语价值的充分肯定和尊重。

②每个民族对自己的母语都有一种天然的认同感和自豪感,视其为最美的语言。汉语是中国人的母语,是中华民族的文化徽章。汉语拥有最为丰富的书面文献和自公元前841年以来不曾中断的历史记录,在相当长的时间内,它因其承载的文化的先进性而对世界产生了不小的影响。

这让我们自豪,也增强了我们对汉语的自信。然而,在近现代,随着社会的发展,加之西方语言和文化的冲击,我们对汉语的自信产生了动摇,这给汉语带来了危机,造成了伤害。五四运动期间,汉语严重欧化,有学者甚至主张用拼音来代替汉字:20世纪80年代,汉语的计算机输入方式成为难题,汉字又蒙受了“笔画复杂、输入困难”的责难;即使是现在,国人对外语的重视程度依然远远超过汉语……因此,重拾汉语的母语自信是每个中国人必须正视的问题。

③对母语的不自信,究其本质,是对自身文化的不自信。在当今形势下,我们更应清醒地认识到,中华文化是我国生存和发展的软实力,是中华民族的命脉和灵魂。而汉语既是这种文化的产物,也是

这种文化的繁荣与发展,我们不能再对汉语采取那种“自贬、自侮、自戕”的态度,而应重新拾回对汉语的自信。

④事实上,从语言学角度看,汉语也的确有值得我们自信的理由。汉语是世界上历史最悠久、发展水平最高的语言之一。在世界语言中,汉语具有独一无二的简洁而富有想象力的特征,精通多国语言的季羡林先生称汉语是世界语言里最简练的一个语种,同样表达一个意思,如果英语要60秒,汉语5秒就够了。汉语在表达的自由度和创造性上具有无可比拟的优越性,美国语言学家范诺洛萨说,汉语充满动感,不像西方语言那样被语法、词类规则套死。汉语有声调,音韵铿锵,

和谐美丽,瑞典语言学家高本汉认为,在这方面,汉语比西方语言略胜一筹。

⑤进入21世纪,随着我国影响力的不断增强,汉语在全球快速传播,国际地位显著提高。不断升温的“汉语热”不仅强化了人们对汉语的认同,旺盛的需求也为汉语“走出去”增添了信心。据英国语言学家格雷多尔研究预测,到2050年,汉语将上升到国际语言分类金字塔的最高一层。因此,我们更应重拾汉语的母语自信,做一个根基牢固的中国人。

(有删改)

1. 从全文看,作者认为应该“重拾汉语的母语自信”的原因有哪些?请逐条概括。(4分)__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

①我们曾经对汉语有自信,但近现代以来,这种自信产生了动摇。②为了维护中华文化的繁荣与发展。③从语言学角度看,汉语有其独特的优点。④汉语的国际地位提高。(意对即可)

2. 简要分析第②段的论证思路。(4分)【论证思路】__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

首先从人们对母语的天然情感和汉语对世界的影响两个角度,阐述我们曾对汉语有自信。然后指出近现代我们对汉语的自信产生动摇的原因,并列举自信动摇给汉语带来的危机和伤害。最后指出重拾汉语母语自信的必要性。(意对即可)

【解析】注意分层概括。要用到“首先”“然后”“最后”等连词进行总结和归纳。首先提出“汉语是中国人的母语,是中华民族的文化徽章”的分论点;接着从正面举了自公元前841年以来汉语在历史上不曾中断的记录以及对世界的影响来论证论点;然后从反面举了近现代以来汉语遭受的冲击以及面临的危机;最后强调了“重拾汉语的母语自信是每个中国人必须正视的问题”。

3. 下面两则材料分别可以用作本文哪一段的论据?简述理由。(4分)【论点和论据关系】

【材料一】国学大师钱穆说过,汉语之美在于“精”。“雨中山果落,灯下草虫鸣”,仅10个字,不仅使我心与天地大生命融凝合一,又兼及自然科学。着语不多,会心自在深微处。

【材料二】德国语言学家洪堡特说,语言是一个民族所必需的“呼吸”,通过一种语言,一个人类群体才得以凝聚成民族,一个民族的特性才能获得完整的映照和表达。

__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

材料一:第④段。这则材料突出了汉语简练的特点,可以证明“汉语具有独一无二的简洁而富有想象力的特征”。材料二:第①段。这则材料强调语言对民族的重要性,可以证明母语“能把一些人凝聚为一个共同体”。(意对即可)

【解析】论证过程是用论据证明论点的过程。材料一突出了汉语简练的特点,可以证明“汉语具有独一无二的简洁而富有想象力的特征”,故应放在第④段。材料二强调语言对民族的重要性,可以证明母语“能把一些人凝聚为一个共同体”,故应放在第①段。

第四单元

单元主题阅读

单元主题——议论文阅读

阅读概览

1. 思想主题:本单元所选都是议论性文章,作者的论点可能和平常的认知有冲突,都带有思辨色彩。 2. 阅读方法:运用已有的议论文知识进行阅读,进一步提高议论文阅读能力。

篇 名 阅读指引

《木秀于林,风必助之》 三国时代的李康说“木秀于林风必摧之”,作者却说“木秀于林风必助之”,一字之差,却是截然相反的心境和完全不同的时代风尚。文章论据充分,说理透彻,发人深思。

《淡泊之心自高远》 淡泊之心是从古至今修身处事所倡导的,作者从什么是淡薄之心,淡泊之心对人生的重大意义两方面论述,摆事实,讲道理,具有说服力。

《重拾汉语的母语自信》 汉语作为中华民族的母语理应有较强的认同感,然而人们却一度对汉语自信产生动摇,作者分析了原因,指出汉语的先进性和值得中华民族骄傲的原因,从文化自信的高度,提倡重拾汉语作为母语的自信心。

(一)木秀于林,风必助之(12分)

①“木秀于林,风必摧之:堆出于岸,流必湍之;行高于人,众必非之。”语出三国(魏)李康,意思是说,树木高出树林,风就会折断它;石堆显露出堤岸,水流就要冲毁它;为人处事样样出众,别人就会诽谤他。一读到这样的句子,耳边马上就回响起“棒打出头鸟”“出头的椽子先烂”的嗡嗡声,然而在当今这个崇尚个性,鼓励创造,蓬勃发展的大有为时代,你若是真英雄,为何要怕雨打风吹去?因此,只要你自己足够优秀,艰难险阻也一定会为你的成功助力。

②人们常说“木秀于林,风必摧之”,而木秀于林,风岂会不助之!

③“木秀于林,风必摧之”,这句话的重点在于“摧”字。人们怕的不是一枝独秀,而是怕脱颖而出之后,受到别人的诋毁和诽谤,所以很多人选择缩在林子里,不肯力争上游。这是懦弱、不自信的集中体现,______________。爱迪生发明电灯时,用了一千多种材料进行尝试,曾被人当成疯子,但是他没有放弃,最终为人类奉献了光明。马云应聘的时候与老板大谈电子商务,曾一度被认为是骗子,但是他不畏人言,坚持不懈,最终创造了市值千亿的阿里巴巴。

④“仰天大笑出门去,吾辈岂是蓬蒿人”,一代又一代功留青史的闻达之士用自己的事迹告诉我们,阻路石和垫脚石往往就是同一块石头,困难既是成功的铺路石,又是意志的试金石,更是能力的磨刀石,笑对困难,砥砺前行,才能获得更大的成功!其实我认为木秀于林,风摧之还是风助之,不是取决于风,而是取决于木。风就像是我们前进道路上的艰难险阻,如果树木足够坚韧挺拔,又怎会怕风吹雨打?

⑤说到这里,也许有人要跳出来表态,树大招风,聪明反被聪明误的例子还少吗?聪明绝顶的杨修在曹丞相面前出尽了风头,最

后却因“鸡肋”的揣测丢了性命。对杨修的死,《三国演义》中解释为“杨修为人恃才放旷,数犯曹操之忌”,说杨修是死于他的“恃才”,但是史书《三国志》中却写到“杨修为袁氏之甥也,于是以罪诛修”。这里提到杨修是袁术的外甥,所以才被杀了。杨修的死是必然的,曹操晚年决意要立曹丕为储君,杨修是曹植的拥戴者,所以杨修之死不是因为“木秀于林”,而是他卷入了一场本不该卷入的夺嫡之争。

⑥机会与挑战并存,成功与挫败同在,如果诽谤和诋毁能够轻而易举地击倒你,只能证明你自己本身就不堪一击。努力让自己变得更优秀,才是我们立于不败之地的前提。“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,只有经历过地狱般的折磨,才有征服一切的勇气,

⑦木秀于林,风必助之!我们不是三国时期身世飘零、生死未卜的李康,我们是二十一世纪勤劳勇敢、充满创造力的新一代!让暴风雨来得更猛烈些吧,我们要迎着风雨大叫:“好风凭借力,送我上青云”!

(有删改)

1. 选文的中心论点是什么?(3分)【把握中心论点】__________________________________________________________________________________________________________________________

只要你自己足够优秀,艰难险阻也一定会为你的成功助力。

2. 选文第①段中引用名言、俗语有什么好处?(3分)__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

开头引用名言、俗语,写出“木秀于林”容易被困难所摧毁,下文写真英雄不怕风吹雨打,与其形成对比,从而引出中心论点,增加文采,吸引读者阅读兴趣。

3. 为选文第③段横线处补充一句话,使上下文衔接得当。(3分)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

示例一:前进只有一个理由,退缩却有千万个理由,当一个人勇往直前的时候,一点点流言蜚语又算得了什么?

示例二:而生活中还有一些人,他们不怕艰难险阻,迎难而上。

示例三:还有另外一些人,不怕诋毁诽谤,愈挫愈勇。

【解析】阅读第③段可知,横线前主要分析“很多人选择缩在林子里,不肯力争上游”的原因是“受到别人的诋毁和诽谤”,横线后以爱迪生、马云为例分析“木秀于林,风必助之”。因此,横线上应该是能够概括爱迪生、马云事例的观点的句子。

4. 选出下列不适合充当选文事实论据的一项( )(3分)

A. 豪放词人苏东坡在诸多领域卓有建树,“乌台诗案”使他身陷牢狱,这反而让他能广泛接触生活,创作出不朽作品。

B. “风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,慷慨高歌的壮士荆轲勇敢无畏,图穷匕见,成为人们心目中的悲情英雄。

C. 孙膑熟习兵法,遭魏将庞涓妒忌、陷害,可他回到齐国后,表现出杰出的军事才能,创造了围魏救赵的辉煌战例。

D. 明代医药学家李时珍,专心医学,名动四方,此后27年游历,备尝艰辛,呕心沥血,最终编著成了《本草纲目》。

B

4. 【解析】荆轲的事例主要表现的是知恩图报,勇敢无畏。而本文观点是“只要你自己足够优秀,艰难险阻也一定会为你的成功助力”。

(二)淡泊之心自高远(10分)

覃光林

①“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”唐朝惠能的这首偈子世世代代被人们所传颂。高僧淡泊名利的思想,以一种“世间万物皆空”的意念去面对尘世间的事物,以一种心中静若水,处事波澜不惊的心境去面对外界的诱惑,受到了后人的敬佩和称赞。

②“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”“淡泊”这个词,在字典里的意思是:不追求,不热衷,“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”朗如日月,清如水镜。

③淡泊之心,说着容易,做起来难;尘世繁杂,谁又能真正静心于其中,哭过、笑过、恨过、痛过,不过是一场蹉跎;每个人的背后都有故事,每个人都有不公、难过、恨的时候,每个人都有他自己的处理方式。要经历一些事情,オ真正看清人情世故,才真正体会人走茶凉的苦楚,也更坚定了自己的信念和人生的价值。常怀淡泊之心,オ能让尘世的种种规划为零,不以物喜,不以己悲!

④真正的淡泊,不是力不能及的无奈,不是心满意足的自赏,更不是碌碌无为者的虚伪的自嘲。淡泊,是一种功名利禄,繁华于我如浮云的心境,是一种坚守人生之道的气节。淡泊,抑或是仕道受阻后的醒悟,繁华过后的心归,但无论如何,淡泊者都有一个共同的特点:心永远纯净,目光永远辽远,思维永远清晰,信念永远坚毅。

⑤漫漫人生路,看风起云卷,花开花落,蓦然回首浅浅一笑。守一颗淡泊之心,拥一份淡然之美。一切随心而为,嬉笑怒骂皆自由才是生活的本意,亮化自我心灵,放眼悠悠天地,淡泊之心自然高远,以淡泊之心对待名利,就是要树立正确的世界观、人生观、价值观,“贪如火,不遏则燎原;欲如水,不遏则滔天。”

⑥在人的生命历程中,轰轰烈烈是暂时的,大部分时间都在平淡中度过,只要怀有淡泊的心境和一生一世永不放弃的追求,就一定能获得生活馈赠的那份幸福和快乐,成功赋予的那份慰藉和乐趣。用一颗淡泊的心,怀着感恩的信念,对父母,对朋友,珍惜生命中的每一天,享受生命中的每一天,豁达地面对人生的得失,保持从容不迫的生活态度。我们所看到的世界,被我们浸染了内心的色彩,如果我们先把内心描绘得五彩缤纷,色彩斑斓,世界就是光明和美好的。

⑦人贵有淡泊之心。有了淡泊之心,面对失败才能不灰心丧气,面对成功才会不骄傲自满,始终保持一种平和淡泊、乐观豁达的人生态度;有了淡泊之心,才能用一种超然的心态去对待眼前的一切,不以物喜,不以己悲,不做世间功名利禄的奴隶,也不为凡尘中各种烦恼左右,使自己的人生不断升华;有了淡泊之心,我们才能挑开一切名利的束缚让人性回归本真状态,从而获得心灵的充实、丰富、自由、纯净。

⑧学会淡泊,你就获得了打开幸福之门的钥匙;拥有淡泊,才能体会超然的人生。

(有删改)

1. 结合文章内容,说说什么样的人才能做到真正的淡泊。(3分)__________________________________________________________________________________________________________________________

不以物喜,不以己悲;心永远纯净,目光永远辽远;思维永远清晰,信念永远坚毅,拥有正确的世界观、人生观、价值观的人。

【解析】根据第④段中的“但无论如何,淡泊者都有一个共同的特点:心永远纯净,目光永远辽远,思维永远清晰,信念永远坚毅”这句话可得出答案。

2. 试分析文章第⑤段画线句子的论证方法及作用。(4分)

【论证方法】__________________________________________________________________________________________________________________________

用了道理论证及比喻论证。两者融合在一起,既有道理的严谨和无可辩驳,又有比喻的通俗易懂,发聋振聩且引人深思。

【解析】常用的论证方法有:举例论证、道理论证、比喻论证、对比论证,阅读第⑤段的画线句子,它是一句名言,运用的是道理论证;句中的“贪如火”“欲如水”又是比喻的修辞,所以还是比喻论证。

3. 围绕文章“淡泊之心自高远”这一中心,仿照示例,补充一个事实论据。(3分)【实例和论点的关系】

示例:陶渊明因为有了淡泊之心,主动远离官场,才有了“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适自得。

__________________________________________________________________________________________________________________________

示例:王维因为有了淡泊之心,主动放弃晋升,才有了“明月松间照 ,清泉石上流”的空灵飘逸。

【解析】选择一位有淡泊之心的名人,用与示例相同的句式,表述出其淡泊之心的具体事例即可。比如刘禹锡因为有淡泊之心,所以才会身居陋室而不觉“陋”。

(三)重拾汉语的母语自信(12分)

纪秀生

①母语通常是指一个人所属民族的群体语言,是一个民族最为鲜明的符号标志,它能把一些人凝聚为一个共同体。母语自信则是对母语品质和母语生命力的坚定信念,体现了一个国家和民族对自身母语价值的充分肯定和尊重。

②每个民族对自己的母语都有一种天然的认同感和自豪感,视其为最美的语言。汉语是中国人的母语,是中华民族的文化徽章。汉语拥有最为丰富的书面文献和自公元前841年以来不曾中断的历史记录,在相当长的时间内,它因其承载的文化的先进性而对世界产生了不小的影响。

这让我们自豪,也增强了我们对汉语的自信。然而,在近现代,随着社会的发展,加之西方语言和文化的冲击,我们对汉语的自信产生了动摇,这给汉语带来了危机,造成了伤害。五四运动期间,汉语严重欧化,有学者甚至主张用拼音来代替汉字:20世纪80年代,汉语的计算机输入方式成为难题,汉字又蒙受了“笔画复杂、输入困难”的责难;即使是现在,国人对外语的重视程度依然远远超过汉语……因此,重拾汉语的母语自信是每个中国人必须正视的问题。

③对母语的不自信,究其本质,是对自身文化的不自信。在当今形势下,我们更应清醒地认识到,中华文化是我国生存和发展的软实力,是中华民族的命脉和灵魂。而汉语既是这种文化的产物,也是

这种文化的繁荣与发展,我们不能再对汉语采取那种“自贬、自侮、自戕”的态度,而应重新拾回对汉语的自信。

④事实上,从语言学角度看,汉语也的确有值得我们自信的理由。汉语是世界上历史最悠久、发展水平最高的语言之一。在世界语言中,汉语具有独一无二的简洁而富有想象力的特征,精通多国语言的季羡林先生称汉语是世界语言里最简练的一个语种,同样表达一个意思,如果英语要60秒,汉语5秒就够了。汉语在表达的自由度和创造性上具有无可比拟的优越性,美国语言学家范诺洛萨说,汉语充满动感,不像西方语言那样被语法、词类规则套死。汉语有声调,音韵铿锵,

和谐美丽,瑞典语言学家高本汉认为,在这方面,汉语比西方语言略胜一筹。

⑤进入21世纪,随着我国影响力的不断增强,汉语在全球快速传播,国际地位显著提高。不断升温的“汉语热”不仅强化了人们对汉语的认同,旺盛的需求也为汉语“走出去”增添了信心。据英国语言学家格雷多尔研究预测,到2050年,汉语将上升到国际语言分类金字塔的最高一层。因此,我们更应重拾汉语的母语自信,做一个根基牢固的中国人。

(有删改)

1. 从全文看,作者认为应该“重拾汉语的母语自信”的原因有哪些?请逐条概括。(4分)__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

①我们曾经对汉语有自信,但近现代以来,这种自信产生了动摇。②为了维护中华文化的繁荣与发展。③从语言学角度看,汉语有其独特的优点。④汉语的国际地位提高。(意对即可)

2. 简要分析第②段的论证思路。(4分)【论证思路】__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

首先从人们对母语的天然情感和汉语对世界的影响两个角度,阐述我们曾对汉语有自信。然后指出近现代我们对汉语的自信产生动摇的原因,并列举自信动摇给汉语带来的危机和伤害。最后指出重拾汉语母语自信的必要性。(意对即可)

【解析】注意分层概括。要用到“首先”“然后”“最后”等连词进行总结和归纳。首先提出“汉语是中国人的母语,是中华民族的文化徽章”的分论点;接着从正面举了自公元前841年以来汉语在历史上不曾中断的记录以及对世界的影响来论证论点;然后从反面举了近现代以来汉语遭受的冲击以及面临的危机;最后强调了“重拾汉语的母语自信是每个中国人必须正视的问题”。

3. 下面两则材料分别可以用作本文哪一段的论据?简述理由。(4分)【论点和论据关系】

【材料一】国学大师钱穆说过,汉语之美在于“精”。“雨中山果落,灯下草虫鸣”,仅10个字,不仅使我心与天地大生命融凝合一,又兼及自然科学。着语不多,会心自在深微处。

【材料二】德国语言学家洪堡特说,语言是一个民族所必需的“呼吸”,通过一种语言,一个人类群体才得以凝聚成民族,一个民族的特性才能获得完整的映照和表达。

__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

材料一:第④段。这则材料突出了汉语简练的特点,可以证明“汉语具有独一无二的简洁而富有想象力的特征”。材料二:第①段。这则材料强调语言对民族的重要性,可以证明母语“能把一些人凝聚为一个共同体”。(意对即可)

【解析】论证过程是用论据证明论点的过程。材料一突出了汉语简练的特点,可以证明“汉语具有独一无二的简洁而富有想象力的特征”,故应放在第④段。材料二强调语言对民族的重要性,可以证明母语“能把一些人凝聚为一个共同体”,故应放在第①段。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读