第16课 两次鸦片战争 说课课件(19张PPT)

文档属性

| 名称 | 第16课 两次鸦片战争 说课课件(19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 934.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-07 11:11:01 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

《两次鸦片战争》说课

教什么

怎么教

总结反思

教材解读—— 上承古代 下启近代

《两次鸦片战争》是《中外历史纲要》(上) 第五单元《晚清时期的内忧外患与救亡图存》的第一课,上承第四单元明清时期社会经济的发展,君主专制的强化,下启中国被迫卷入世界潮流,逐渐沦为半殖民地半封建社会,开始融入工业文明。自此,“中华民族危机日益加深”和“中国人民救亡图存”成为中国近代史的两条主线。

单元目标:

认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;

认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

教什么

怎么教

总结反思

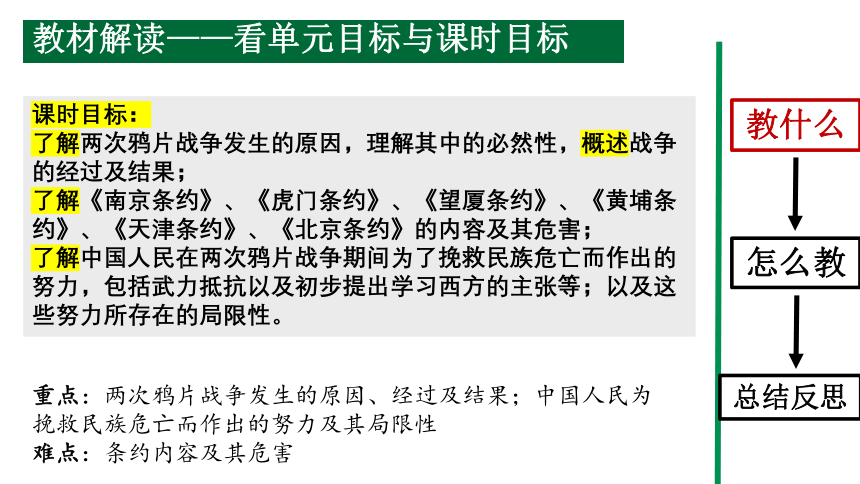

教材解读——看单元目标与课时目标

课时目标:

了解两次鸦片战争发生的原因,理解其中的必然性,概述战争的经过及结果;

了解《南京条约》、《虎门条约》、《望厦条约》、《黄埔条约》、《天津条约》、《北京条约》的内容及其危害;

了解中国人民在两次鸦片战争期间为了挽救民族危亡而作出的努力,包括武力抵抗以及初步提出学习西方的主张等;以及这些努力所存在的局限性。

教什么

怎么教

总结反思

重点:两次鸦片战争发生的原因、经过及结果;中国人民为挽救民族危亡而作出的努力及其局限性

难点:条约内容及其危害

教材解读——看单元目标与课时目标

学情分析

教什么

怎么教

总结反思

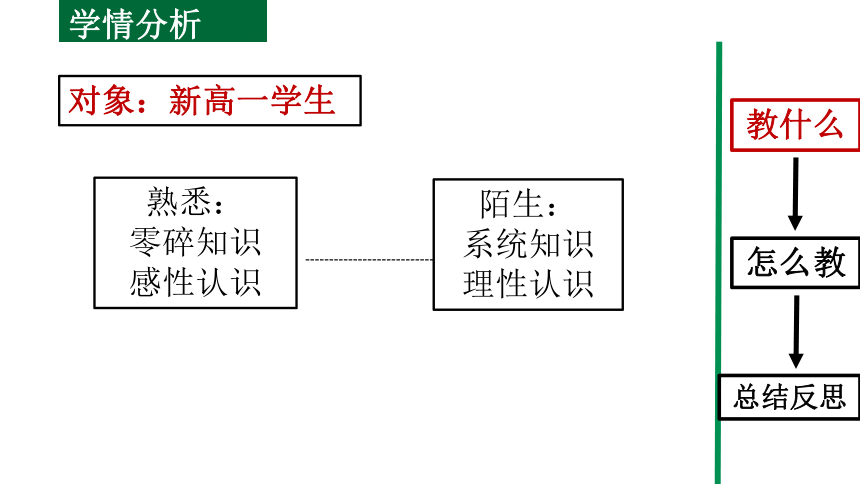

对象:新高一学生

熟悉:

零碎知识

感性认识

陌生:

系统知识

理性认识

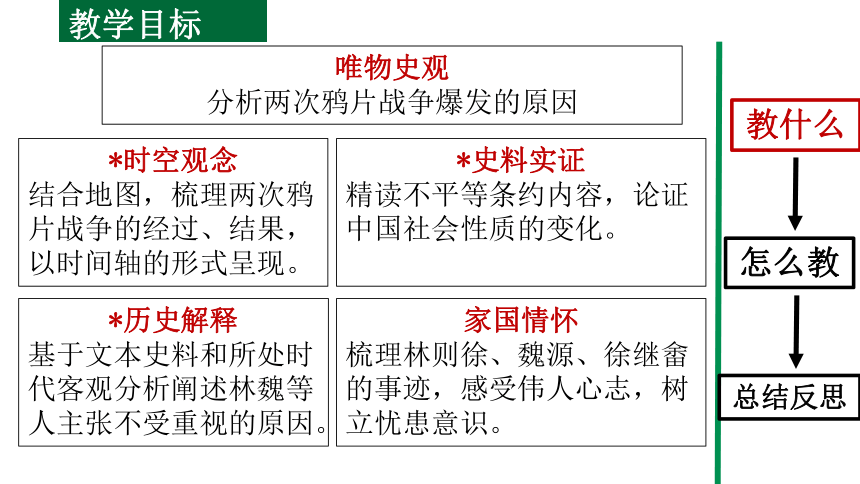

唯物史观

分析两次鸦片战争爆发的原因

*时空观念

结合地图,梳理两次鸦片战争的经过、结果,以时间轴的形式呈现。

*史料实证

精读不平等条约内容,论证中国社会性质的变化。

*历史解释

基于文本史料和所处时代客观分析阐述林魏等人主张不受重视的原因。

家国情怀

梳理林则徐、魏源、徐继畬的事迹,感受伟人心志,树立忧患意识。

教学目标

教什么

怎么教

总结反思

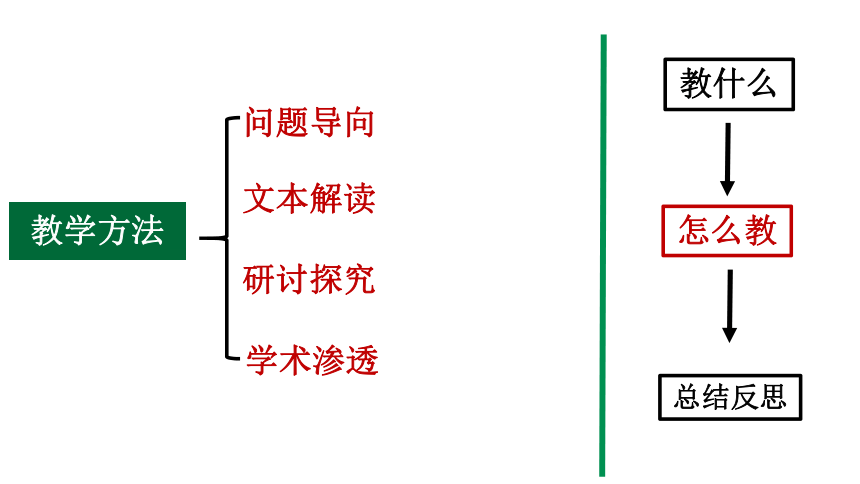

教学方法

教什么

怎么教

总结反思

问题导向

文本解读

研讨探究

学术渗透

教学过程——导入

教什么

总结反思

设计意图

通过李鸿章的图片激发学生的兴趣,然后以他这封奏折作为一个切入点,引出“晚清社会大变局”这一概念。并且通过提问进一步揭示变局因何而生。

【设问】李鸿章认为晚清社会出现了大变局,那么在他看来,变局因何而生?

怎么教

同治十一年(1872年)五月复议制造轮船未可裁撤折中称:“臣窃惟欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未载,亘古所未通……此三千余年一大变局也。”

教学过程

教什么

总结反思

设计意图

填空的形式有利于调动课堂的氛围,重点引导学生对比中西方的差异,让学生明确西方在变而中国却是不变,最终西方为了原料和市场,用战争手段打开了中国的大门(贸易不通)。通过设计充分落实时空观念,回到鸦片战争前的中西方时空中。

【设问】

怎么教

3.反观当时的中国又是什么面貌?

1.西方在17-19世纪中期究

竟出现了哪些变化?

2.涉及哪些领域?这些变化

说明了什么?

教学过程

教什么

总结反思

1839.3虎门销烟

【设问】

1.通过阅读书本相关内容,结合第一次鸦片战争的形势图,你能说出第一次鸦片的过程及结果吗?

2.在战争过程中,清朝军民有何反应?有没有扭转战争的局势?

怎么教

1840.6战争爆发

1842.8《南京条约》

1843《虎门条约》

1844《望厦条约》

《黄埔条约》

1841.1-2 虎门战役

1841.5 三元里抗英

1841.10定海失陷

教学过程

教什么

总结反思

【设问】

1.通过阅读书本相关内容,结合第二次鸦片战争的形势图,你能说出第二次鸦片的过程及结果吗?

2.找出第二次鸦片战争期间民众自发开展抵抗的地区主要在哪里?有没有扭转战争的局势?

怎么教

“立时恃悍登城……城上不耐栖止,擅入人家住宿”,城北居人,因受辱而纷纷南迁,街市累见扶老携幼,背负袱被,仓皇逃难之群。而王公大臣汉官富户之未及迁徙者则多“门首摘去科第匾额、官衙门封”以自晦匿……叙事者辛酸地说:“夜敲夷鼓,通宵达旦,枕上闻声,魂梦为之不安。”

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

设计意图

引导学生结合地图叙述两次鸦片战争的过程、结果以及清朝军民的反应,意在培养学生历史解释的能力,同时也落实了时空观念。让学生感受到因西方列强连续发动了两次鸦片战争,晚清社会开始出现了某些变动,西方列强侵略的过程,也即是晚清社会逐渐变动的过程,这一变动是由外力导致的,所以注定是被动的。

1856亚罗号事件

1858《天津条约》

1860攻入北京

火烧圆明园

《北京条约》

广州、天津、烟台等地民众自发抵抗侵略

教学过程

教什么

总结反思

设计意图

怎么教

《南京条约》 割让香港岛; 赔款2100万银元; 开放广州、厦门、福州、宁波、上海; 协定关税; 《虎门条约》 《望厦条约》 《黄埔条约》 领事裁判权; 片面最惠国待遇; 通商口岸传教; 《天津条约》 增开汉口等10个口岸; 英法赔款600万两; 允许公使驻京; 可往内地游历、通商、自由传教,外国船只可以在长江各口岸往来; 修改税则,减轻船吨税; 《北京条约》

承认《天津条约》有效;

割让九龙司地方一区给英国;

增加英法赔款至800万两;

增开天津为商埠;

准许传教士深入内地;

准许招募中国人出国做工;

俄国抢占乌苏里江以东40余万平方千米的土地;承认中俄《瑷珲条约》(割让60多万平方千米的土地);

【设问】

1.两次鸦片战争签订的条约内容中有何共性?

2.两次鸦片战争签订的条约内容中有哪些差异?

割地、赔款、开放通商口岸、

协定关税、传教

领事裁判权、片面最惠国待遇、公使驻京、内河航行

小组研讨条约内容,突破史料实证、历史解释;联动知识,使学生明晰中

国的独立、主权、领土完整遭受了严重的破坏,中国社会由独立的封建社

会逐渐演变为了半殖民地半封建社会,并且这一过程是不断加深的。

教学过程

教什么

总结反思

设计意图

【设问】面对晚清大变局,时人有何反应?

怎么教

1840第一次鸦片战争爆发

1856第二次鸦片战争爆发

虎门、定海抗英;三元里抗英

广州、天津、烟台等地民众自发抵抗侵略

通过时间轴的形式,引导学生回顾清朝军民在战争中的反应,即抵抗(正当

性)。进而将问题导向那些亲历战争,在战争中反思的人,他们又作何反应。

教学过程

教什么

总结反思

设计意图

通过罗列林则徐、魏源、徐继畬的事迹,使学生明确这三人在战争中反思,初步提出了学习西方的主张。但需进一步揭示,他们主张学习西方还只停留器物层面。

怎么教

虎门、定海抗英;

三元里抗英

1840第一次

鸦片战争爆发

1856第二次

鸦片战争爆发

广州、天津、烟台等地民众自发抵抗侵略

主持编写四洲志

1842《海国图志》

1848《瀛寰志略》

林则徐

魏源

徐继畬

面对晚清大变局,时人有何反应?

设计意图

论丛史出,充分践行史料实证的核心素养。让学生明晰“夷夏”观念的存在使得统治阶级未能重视魏源等人的主张,但伴随着这一传统观念的转变,统治阶级作出了适时的反应,开始学习西方。所以19世纪60年代的时候兴起了洋务运动。中国开始了近代化进程。

教学过程

教什么

总结反思

怎么教

据统计,当时国内有士绅百万余人,有能力读此书的也多达三百多万人,然而却很少有人认真地阅读和领会书中的深刻内涵。相反,许多守旧的朝廷官吏的骂声却扑面而来, 更有甚者主张将《海国图志》付之一炬,在他们眼中这无疑成了一本大逆不道的书籍。遭到无端非议的《海国图志》最终在国内的印刷数仅有千册左右。

——周英杰:《<海国图志>的孤寂与荣光》

【设问】1.魏源等人提出的初步学习西方的主张是否受到统治阶级的重视?

2.为什么不受重视?

鸦片战争后十几年间,民间指称和公文用语中“夷人”“夷船”“夷语”每每可见可闻。一直到第二次鸦片战争,由《天津条约》作出了明白规定,“嗣后各式公文,无论京外,内叙英国官民,自不得提书夷字” …… 这是洋与夷替代的交接点。这一替代反映了 的重大变化。

—— 陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

中国传统观念

3.“夷夏观念” 在什么时候开始转变,之后统治阶级又作出了何种反应?

1840第一次鸦片战争爆发

面对晚清大变局,时人有何反应?

虎门定海抗英;三元里抗英

1856第二次鸦片战争爆发

广州、天津、烟台等地民众自发抵抗侵略

1842《海国图志》

1848《瀛寰志略》

林则徐

魏源

徐继畬

禁烟期间主持编写四洲志

洋务派

洋务运动

教学过程

教什么

怎么教

总结反思

教学过程——结尾

教什么

总结反思

设计意图

首尾呼应,指出洋务运动的曲折性,

当然中国的近代化也是漫长而曲折的,完成本课的升华。

怎么教

同治十一年(1872年)五月复议制造轮船未可裁撤折中称:“臣窃惟欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未载,亘古所未通……此三千余年一大变局也。”

教学过程

教什么

总结反思

【板书设计】

怎么教

教什么

怎么教

总结反思

教学反思

本课视野较广,注意到了19世纪中期以前西方的种种变化,这些变化是引起晚清社会变动的重要推动因素。但是在论证西方变化时,选择的事例不是很有代表性。而且在本课的结尾,并未将晚清社会的应变再次置于世界视野之中。与此同时,在分析西方侵略对晚清社会造成的影响时,也仅仅注意到了社会性质的变化。

《两次鸦片战争》说课

教什么

怎么教

总结反思

教材解读—— 上承古代 下启近代

《两次鸦片战争》是《中外历史纲要》(上) 第五单元《晚清时期的内忧外患与救亡图存》的第一课,上承第四单元明清时期社会经济的发展,君主专制的强化,下启中国被迫卷入世界潮流,逐渐沦为半殖民地半封建社会,开始融入工业文明。自此,“中华民族危机日益加深”和“中国人民救亡图存”成为中国近代史的两条主线。

单元目标:

认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;

认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

教什么

怎么教

总结反思

教材解读——看单元目标与课时目标

课时目标:

了解两次鸦片战争发生的原因,理解其中的必然性,概述战争的经过及结果;

了解《南京条约》、《虎门条约》、《望厦条约》、《黄埔条约》、《天津条约》、《北京条约》的内容及其危害;

了解中国人民在两次鸦片战争期间为了挽救民族危亡而作出的努力,包括武力抵抗以及初步提出学习西方的主张等;以及这些努力所存在的局限性。

教什么

怎么教

总结反思

重点:两次鸦片战争发生的原因、经过及结果;中国人民为挽救民族危亡而作出的努力及其局限性

难点:条约内容及其危害

教材解读——看单元目标与课时目标

学情分析

教什么

怎么教

总结反思

对象:新高一学生

熟悉:

零碎知识

感性认识

陌生:

系统知识

理性认识

唯物史观

分析两次鸦片战争爆发的原因

*时空观念

结合地图,梳理两次鸦片战争的经过、结果,以时间轴的形式呈现。

*史料实证

精读不平等条约内容,论证中国社会性质的变化。

*历史解释

基于文本史料和所处时代客观分析阐述林魏等人主张不受重视的原因。

家国情怀

梳理林则徐、魏源、徐继畬的事迹,感受伟人心志,树立忧患意识。

教学目标

教什么

怎么教

总结反思

教学方法

教什么

怎么教

总结反思

问题导向

文本解读

研讨探究

学术渗透

教学过程——导入

教什么

总结反思

设计意图

通过李鸿章的图片激发学生的兴趣,然后以他这封奏折作为一个切入点,引出“晚清社会大变局”这一概念。并且通过提问进一步揭示变局因何而生。

【设问】李鸿章认为晚清社会出现了大变局,那么在他看来,变局因何而生?

怎么教

同治十一年(1872年)五月复议制造轮船未可裁撤折中称:“臣窃惟欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未载,亘古所未通……此三千余年一大变局也。”

教学过程

教什么

总结反思

设计意图

填空的形式有利于调动课堂的氛围,重点引导学生对比中西方的差异,让学生明确西方在变而中国却是不变,最终西方为了原料和市场,用战争手段打开了中国的大门(贸易不通)。通过设计充分落实时空观念,回到鸦片战争前的中西方时空中。

【设问】

怎么教

3.反观当时的中国又是什么面貌?

1.西方在17-19世纪中期究

竟出现了哪些变化?

2.涉及哪些领域?这些变化

说明了什么?

教学过程

教什么

总结反思

1839.3虎门销烟

【设问】

1.通过阅读书本相关内容,结合第一次鸦片战争的形势图,你能说出第一次鸦片的过程及结果吗?

2.在战争过程中,清朝军民有何反应?有没有扭转战争的局势?

怎么教

1840.6战争爆发

1842.8《南京条约》

1843《虎门条约》

1844《望厦条约》

《黄埔条约》

1841.1-2 虎门战役

1841.5 三元里抗英

1841.10定海失陷

教学过程

教什么

总结反思

【设问】

1.通过阅读书本相关内容,结合第二次鸦片战争的形势图,你能说出第二次鸦片的过程及结果吗?

2.找出第二次鸦片战争期间民众自发开展抵抗的地区主要在哪里?有没有扭转战争的局势?

怎么教

“立时恃悍登城……城上不耐栖止,擅入人家住宿”,城北居人,因受辱而纷纷南迁,街市累见扶老携幼,背负袱被,仓皇逃难之群。而王公大臣汉官富户之未及迁徙者则多“门首摘去科第匾额、官衙门封”以自晦匿……叙事者辛酸地说:“夜敲夷鼓,通宵达旦,枕上闻声,魂梦为之不安。”

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

设计意图

引导学生结合地图叙述两次鸦片战争的过程、结果以及清朝军民的反应,意在培养学生历史解释的能力,同时也落实了时空观念。让学生感受到因西方列强连续发动了两次鸦片战争,晚清社会开始出现了某些变动,西方列强侵略的过程,也即是晚清社会逐渐变动的过程,这一变动是由外力导致的,所以注定是被动的。

1856亚罗号事件

1858《天津条约》

1860攻入北京

火烧圆明园

《北京条约》

广州、天津、烟台等地民众自发抵抗侵略

教学过程

教什么

总结反思

设计意图

怎么教

《南京条约》 割让香港岛; 赔款2100万银元; 开放广州、厦门、福州、宁波、上海; 协定关税; 《虎门条约》 《望厦条约》 《黄埔条约》 领事裁判权; 片面最惠国待遇; 通商口岸传教; 《天津条约》 增开汉口等10个口岸; 英法赔款600万两; 允许公使驻京; 可往内地游历、通商、自由传教,外国船只可以在长江各口岸往来; 修改税则,减轻船吨税; 《北京条约》

承认《天津条约》有效;

割让九龙司地方一区给英国;

增加英法赔款至800万两;

增开天津为商埠;

准许传教士深入内地;

准许招募中国人出国做工;

俄国抢占乌苏里江以东40余万平方千米的土地;承认中俄《瑷珲条约》(割让60多万平方千米的土地);

【设问】

1.两次鸦片战争签订的条约内容中有何共性?

2.两次鸦片战争签订的条约内容中有哪些差异?

割地、赔款、开放通商口岸、

协定关税、传教

领事裁判权、片面最惠国待遇、公使驻京、内河航行

小组研讨条约内容,突破史料实证、历史解释;联动知识,使学生明晰中

国的独立、主权、领土完整遭受了严重的破坏,中国社会由独立的封建社

会逐渐演变为了半殖民地半封建社会,并且这一过程是不断加深的。

教学过程

教什么

总结反思

设计意图

【设问】面对晚清大变局,时人有何反应?

怎么教

1840第一次鸦片战争爆发

1856第二次鸦片战争爆发

虎门、定海抗英;三元里抗英

广州、天津、烟台等地民众自发抵抗侵略

通过时间轴的形式,引导学生回顾清朝军民在战争中的反应,即抵抗(正当

性)。进而将问题导向那些亲历战争,在战争中反思的人,他们又作何反应。

教学过程

教什么

总结反思

设计意图

通过罗列林则徐、魏源、徐继畬的事迹,使学生明确这三人在战争中反思,初步提出了学习西方的主张。但需进一步揭示,他们主张学习西方还只停留器物层面。

怎么教

虎门、定海抗英;

三元里抗英

1840第一次

鸦片战争爆发

1856第二次

鸦片战争爆发

广州、天津、烟台等地民众自发抵抗侵略

主持编写四洲志

1842《海国图志》

1848《瀛寰志略》

林则徐

魏源

徐继畬

面对晚清大变局,时人有何反应?

设计意图

论丛史出,充分践行史料实证的核心素养。让学生明晰“夷夏”观念的存在使得统治阶级未能重视魏源等人的主张,但伴随着这一传统观念的转变,统治阶级作出了适时的反应,开始学习西方。所以19世纪60年代的时候兴起了洋务运动。中国开始了近代化进程。

教学过程

教什么

总结反思

怎么教

据统计,当时国内有士绅百万余人,有能力读此书的也多达三百多万人,然而却很少有人认真地阅读和领会书中的深刻内涵。相反,许多守旧的朝廷官吏的骂声却扑面而来, 更有甚者主张将《海国图志》付之一炬,在他们眼中这无疑成了一本大逆不道的书籍。遭到无端非议的《海国图志》最终在国内的印刷数仅有千册左右。

——周英杰:《<海国图志>的孤寂与荣光》

【设问】1.魏源等人提出的初步学习西方的主张是否受到统治阶级的重视?

2.为什么不受重视?

鸦片战争后十几年间,民间指称和公文用语中“夷人”“夷船”“夷语”每每可见可闻。一直到第二次鸦片战争,由《天津条约》作出了明白规定,“嗣后各式公文,无论京外,内叙英国官民,自不得提书夷字” …… 这是洋与夷替代的交接点。这一替代反映了 的重大变化。

—— 陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

中国传统观念

3.“夷夏观念” 在什么时候开始转变,之后统治阶级又作出了何种反应?

1840第一次鸦片战争爆发

面对晚清大变局,时人有何反应?

虎门定海抗英;三元里抗英

1856第二次鸦片战争爆发

广州、天津、烟台等地民众自发抵抗侵略

1842《海国图志》

1848《瀛寰志略》

林则徐

魏源

徐继畬

禁烟期间主持编写四洲志

洋务派

洋务运动

教学过程

教什么

怎么教

总结反思

教学过程——结尾

教什么

总结反思

设计意图

首尾呼应,指出洋务运动的曲折性,

当然中国的近代化也是漫长而曲折的,完成本课的升华。

怎么教

同治十一年(1872年)五月复议制造轮船未可裁撤折中称:“臣窃惟欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未载,亘古所未通……此三千余年一大变局也。”

教学过程

教什么

总结反思

【板书设计】

怎么教

教什么

怎么教

总结反思

教学反思

本课视野较广,注意到了19世纪中期以前西方的种种变化,这些变化是引起晚清社会变动的重要推动因素。但是在论证西方变化时,选择的事例不是很有代表性。而且在本课的结尾,并未将晚清社会的应变再次置于世界视野之中。与此同时,在分析西方侵略对晚清社会造成的影响时,也仅仅注意到了社会性质的变化。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进