粤教版八年级地理下册 第八章 第二节 经济发展 习题课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 粤教版八年级地理下册 第八章 第二节 经济发展 习题课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-03 09:39:03 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第八章 珠江三角洲

第二节 经济发展

目录

课程标准

01

思维导图

02

课前预习

03

精巧点拨

04

同步训练

05

素养提升

06

课程标准

1. 位置与分布

(1)运用地图简要评价某区域的地理位置

(2)运用地图和其他资料说出某区域的产业结构与产业布局特点

(3)运用地图和其他资料归纳某区域人口、城市的分布特点

2. 联系与差异

(1)举例说明区域内自然地理要素的相互作用和相互影响

(2)举例说出河流在区域发展中的作用

(3)举例说出区际联系对区域经济发展的意义

(4)举例说明祖国内地与香港、澳门经济发展的相互促进作用

(5)运用有关资料分析说明外向型经济对某区域发展的影响

3. 环境与发展

以某区域为例,说明区域发展对生活方式和生活质量的影响

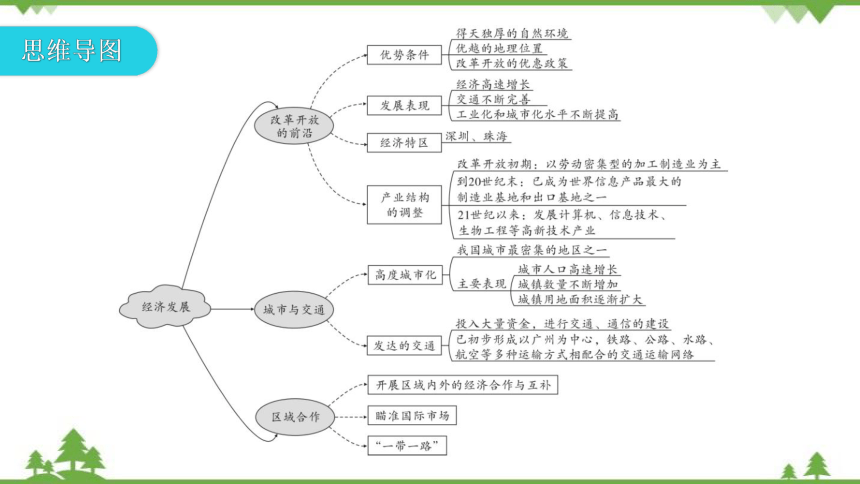

思维导图

课前预习

一、改革开放的前沿

1. ____________、____________分别位于珠江口的东、西两侧,1980年成为我国的经济特区。

2. 到20世纪末,珠江三角洲已成为世界信息产品最大的________业基地和____________基地之一。

3. 21世纪以来,珠江三角洲大力引进高科技人才和技术,发展____________、____________、____________等高新技术产业,实现改革开放的第二次腾飞。

深圳

珠海

制造

出口

计算机

信息技术

生物工程

二、城市与交通

4. 城市:越来越多的农田变成了____________、____________和城市建设用地。制造业和第三产业的蓬勃兴起,吸引了众多的外来人口,进一步加速了本区城市的发展,珠江三角洲已发展成为我国城市最密集的地区之一。

5. 交通:现已初步形成了以____________为中心,铁路、公路、水路、航空等多种运输方式相配合的交通运输网络,成为广东省交通运输最发达的地区。

工业

交通

广州

三、区域合作

6. 近十年来,珠江三角洲充分利用____________优势和不同地区的______________优势,开展区域内外的经济合作与互补,还把目光瞄准了____________市场,积极建立与__________________的经贸联系。

政策

区域条件

国际

东盟自由贸易区

精巧点拨

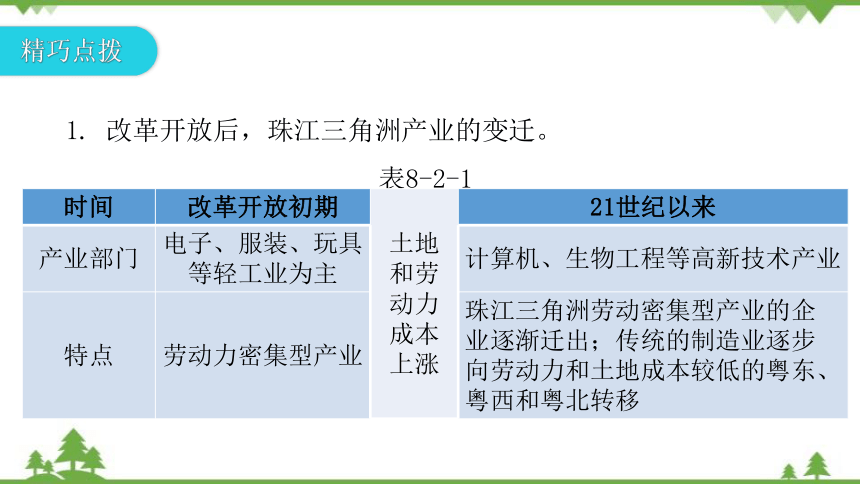

1. 改革开放后,珠江三角洲产业的变迁。

表8-2-1

时间 改革开放初期 土地和劳动力成本上涨 21世纪以来

产业部门 电子、服装、玩具等轻工业为主 计算机、生物工程等高新技术产业

特点 劳动力密集型产业 珠江三角洲劳动密集型产业的企

业逐渐迁出;传统的制造业逐步

向劳动力和土地成本较低的粤东、

粵西和粤北转移

2. 珠江三角洲对外开放的有利条件。

(1)位置因素:邻近东南亚,地理位置优越;南临南海,海上交通便利。

(2)人文因素:全国著名的侨乡,有利于招商引资;劳动力丰富。

(3)政策因素:国家的优惠政策。

同步训练

知识点① 改革开放的前沿

一、单项选择题

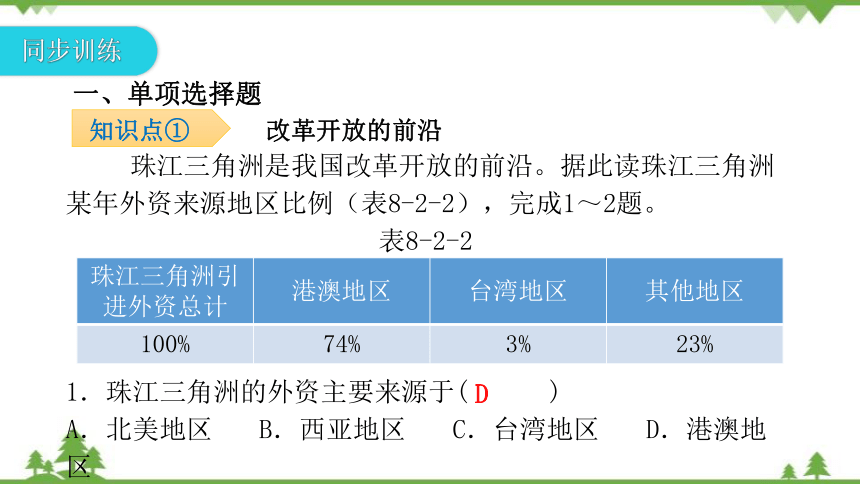

珠江三角洲是我国改革开放的前沿。据此读珠江三角洲某年外资来源地区比例(表8-2-2),完成1~2题。

表8-2-2

1.珠江三角洲的外资主要来源于( )

A.北美地区 B.西亚地区 C.台湾地区 D.港澳地区

珠江三角洲引进外资总计 港澳地区 台湾地区 其他地区

100% 74% 3% 23%

D

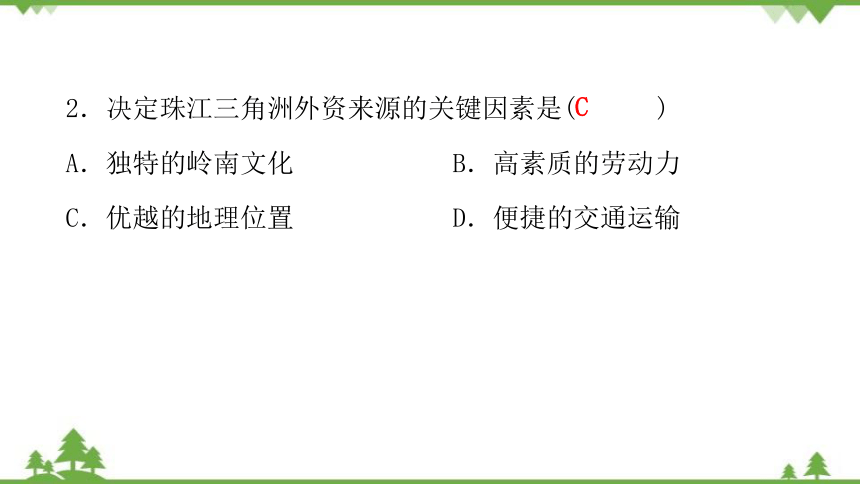

2.决定珠江三角洲外资来源的关键因素是( )

A.独特的岭南文化 B.高素质的劳动力

C.优越的地理位置 D.便捷的交通运输

C

(核心素养·综合思维)位于珠江三角洲的深圳市原来只是一个小渔村,现在是国务院批复确定的中国经济特区。据此,完成3~5题。

3. 深圳崛起的主要因素是( )

A. 交通 B. 政策 C. 科技 D. 资源

4. 目前珠江三角洲已发展成为全国最大的( )

A. 劳动密集型产业基地 B. 重化工业产业基地

C. 轻纺工业产业基地 D. 电子信息产业基地

B

D

5. 近年来,珠江三角洲主要致力于( )

A. 提高大城市的人口比重

B. 推动地区的产业升级

C. 增加劳动密集型产业比重

D. 降低外向型经济比重

B

知识点② 城市与交通

(核心素养·综合思维)读2035年广东省三大功能区域人口和城镇化率规划示意图(图8-2-1),完成6~7题。

6.2035年,广东省常住人口城镇化率最高的地区是珠江三角洲,其原因包括( )

①经济发达,就业机会多

②工资水平高

③矿产资源丰富

④医疗和教育资源多

⑤公共服务体系完善

A.①②③④ B.①②③⑤

C.①②④⑤ D.②③④⑤

C

7. 关于珠江三角洲地区发展过程中出现的情况,下列叙述不正确的是( )

A. 生态环境问题日益严重

B. 劳动力成本不断上升

C. 外贸总额占全国比重上升

D. 城市建设相对落后

D

随着地铁线路的延伸,深圳至惠州形成了半小时生活圈,因此出现了部分工薪人群在深圳上班,在惠州购房居住的现象。据此,完成8~9题。

8.促使部分工薪人群到惠州买房的根本原因是( )

A.房价较低 B.上班方便

C.交通改善 D.环境优美

9.部分深圳工薪人群到惠州买房后对深圳的影响是( )

A.交通更加拥堵 B.金融业务下滑

C.零售业务减少 D.房价大幅下跌

A

C

(核心素养·区域认知)6 000多万人正融入“粤港澳大湾区1小时生活圈”。据此读粤港澳大湾区核心交通示意图(图8-2-2),完成10~11题。

10. “粤港澳大湾区1小时生活圈”

生活方式主要依赖的交通运输方式是

( )

A. 高速铁路和高速公路

B. 珠江水运

C. 海洋运输

D. 航空运输

A

11. 把粤港澳大湾区建成具有较强竞争力的世界级城市群的有效措施是( )

A. 鼓励人口大量迁入 B. 加强城市之间的分工与合作

C. 强化政府行政管控 D. 限制城市数量和规模

B

知识点③ 区域合作

《2017年国务院政府工作报告》中提出,要研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划,发挥港澳独特优势,提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的地位与功能。据

此读粤港澳大湾区示意图(图8-2-3),

完成12~14题。

12. 粤港澳大湾区将首先辐射到( )

A. 南亚 B. 中亚

C. 东南亚 D. 欧洲西部

C

13. 预计将来粤港澳大湾区内各城市( )

A. 一城独大 B. 同业竞争 C. 模式趋同 D. 分工协作

14. 下列项目有利于粤港澳大湾区今后的经济合作的是( )

A. 青藏铁路 B. 港珠澳大桥

C. 南水北调工程 D. 三峡水利枢纽工程

D

B

读珠江三角洲与周边地区的区域合作示意图(图8-2-4),完成15~16题。

15. 关于图中箭头代表的含义,下列表述正确的是( )

A. 实线箭头代表资源和能源 B. 实线箭头代表技术和资金

C. 虚线箭头代表资源和技术 D. 虚线箭头代表能源和资金

B

16. 珠江三角洲的石化企业向粤西转移带来的可能影响是( )

A. 大量公司总部向粤西地区转移

B. 不利于珠江三角洲的产业升级

C. 减轻珠江三角洲的环境压力

D. 大量廉价劳动力向珠江三角洲转移

C

二、综合题

17. 阅读图文材料,完成下列问题。

材料一 泛珠江三角洲是我国区域经济合作的一个创举,泛珠江三角洲区域的范围包括与珠江流域相连,与珠江三角洲相邻,相互间经贸关系密切的福建、江西、海南、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南9个省级行政区域,以及香港、澳门特别行政区(简称“9+2”)。

材料二 我国第七次全国人口普查结果显示:中国流动人口增加,人口老龄化进程加快,广东省成为全国人口第一大省,且大部分人口集中在珠江三角洲。

材料三 泛珠江三角洲区域示意图(图8-2-5)。

(1)作为泛珠江三角洲区域合作中心的珠江三角洲,发展外向型

工业的最有利条件是( )

A. 水陆交通发达

B. 工业原料、燃料丰富

C. 利用外资条件便利

D. 农业生产发达

C

(2)目前,珠江三角洲把产业结构调整的中心转移到发展______________产业上,逐渐成为我国乃至世界____________产品最大的制造业基地和出口基地之一。

(3)下列广州市的城市改造工作中,不可取的一项是( )

A. 大力发展旅游业、交通运输业、信息业等

B. 加强市区的环境保护,增加城市绿化面积

C. 对农业结构进行调整,发展生态农业、特色农业

D. 调整产业结构,重点发展重工业

高新技术

信息

D

(4)在发展区域经济合作中,珠江三角洲具有哪些优势条件?

海陆交通便利;珠江三角洲是我国著名的侨乡之一,便于引进外资,发展经济;国家的优惠政策;劳动力充足等。

素养提升

粤港澳大湾区(图8-2-6)是指由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区组成的城市群。《2017年国务院政府工作报告》

将粤港澳大湾区上升为国家级区域

战略。粤港澳大湾区的格局是“一个

国家、两种制度、三个关税区、四个

核心城市”,它将成为引领中国经济

发展的引擎。

(1)分析粤港澳大湾区成为引领我国经济发展一大引擎的主要条件。

地理位置优越,海陆空交通对外联系方便;经济发达,资金雄厚,经济腹地广阔,对外辐射能力强;粤港澳大湾区为国家战略,政策支持力度强;对外贸易基础好,国际竞争力强。

(2)简述建设粤港澳大湾区的经济意义。

有利于发展广东省经济,拓展港澳地区经济发展空间,促进港澳地区长期繁荣稳定;有利于发挥粤港澳大湾区的区域辐射带动功能;有利于发挥粤港澳大湾区在全国的改革创新引领作用;有利于提升中国城市的国际竞争力。

第八章 珠江三角洲

第二节 经济发展

目录

课程标准

01

思维导图

02

课前预习

03

精巧点拨

04

同步训练

05

素养提升

06

课程标准

1. 位置与分布

(1)运用地图简要评价某区域的地理位置

(2)运用地图和其他资料说出某区域的产业结构与产业布局特点

(3)运用地图和其他资料归纳某区域人口、城市的分布特点

2. 联系与差异

(1)举例说明区域内自然地理要素的相互作用和相互影响

(2)举例说出河流在区域发展中的作用

(3)举例说出区际联系对区域经济发展的意义

(4)举例说明祖国内地与香港、澳门经济发展的相互促进作用

(5)运用有关资料分析说明外向型经济对某区域发展的影响

3. 环境与发展

以某区域为例,说明区域发展对生活方式和生活质量的影响

思维导图

课前预习

一、改革开放的前沿

1. ____________、____________分别位于珠江口的东、西两侧,1980年成为我国的经济特区。

2. 到20世纪末,珠江三角洲已成为世界信息产品最大的________业基地和____________基地之一。

3. 21世纪以来,珠江三角洲大力引进高科技人才和技术,发展____________、____________、____________等高新技术产业,实现改革开放的第二次腾飞。

深圳

珠海

制造

出口

计算机

信息技术

生物工程

二、城市与交通

4. 城市:越来越多的农田变成了____________、____________和城市建设用地。制造业和第三产业的蓬勃兴起,吸引了众多的外来人口,进一步加速了本区城市的发展,珠江三角洲已发展成为我国城市最密集的地区之一。

5. 交通:现已初步形成了以____________为中心,铁路、公路、水路、航空等多种运输方式相配合的交通运输网络,成为广东省交通运输最发达的地区。

工业

交通

广州

三、区域合作

6. 近十年来,珠江三角洲充分利用____________优势和不同地区的______________优势,开展区域内外的经济合作与互补,还把目光瞄准了____________市场,积极建立与__________________的经贸联系。

政策

区域条件

国际

东盟自由贸易区

精巧点拨

1. 改革开放后,珠江三角洲产业的变迁。

表8-2-1

时间 改革开放初期 土地和劳动力成本上涨 21世纪以来

产业部门 电子、服装、玩具等轻工业为主 计算机、生物工程等高新技术产业

特点 劳动力密集型产业 珠江三角洲劳动密集型产业的企

业逐渐迁出;传统的制造业逐步

向劳动力和土地成本较低的粤东、

粵西和粤北转移

2. 珠江三角洲对外开放的有利条件。

(1)位置因素:邻近东南亚,地理位置优越;南临南海,海上交通便利。

(2)人文因素:全国著名的侨乡,有利于招商引资;劳动力丰富。

(3)政策因素:国家的优惠政策。

同步训练

知识点① 改革开放的前沿

一、单项选择题

珠江三角洲是我国改革开放的前沿。据此读珠江三角洲某年外资来源地区比例(表8-2-2),完成1~2题。

表8-2-2

1.珠江三角洲的外资主要来源于( )

A.北美地区 B.西亚地区 C.台湾地区 D.港澳地区

珠江三角洲引进外资总计 港澳地区 台湾地区 其他地区

100% 74% 3% 23%

D

2.决定珠江三角洲外资来源的关键因素是( )

A.独特的岭南文化 B.高素质的劳动力

C.优越的地理位置 D.便捷的交通运输

C

(核心素养·综合思维)位于珠江三角洲的深圳市原来只是一个小渔村,现在是国务院批复确定的中国经济特区。据此,完成3~5题。

3. 深圳崛起的主要因素是( )

A. 交通 B. 政策 C. 科技 D. 资源

4. 目前珠江三角洲已发展成为全国最大的( )

A. 劳动密集型产业基地 B. 重化工业产业基地

C. 轻纺工业产业基地 D. 电子信息产业基地

B

D

5. 近年来,珠江三角洲主要致力于( )

A. 提高大城市的人口比重

B. 推动地区的产业升级

C. 增加劳动密集型产业比重

D. 降低外向型经济比重

B

知识点② 城市与交通

(核心素养·综合思维)读2035年广东省三大功能区域人口和城镇化率规划示意图(图8-2-1),完成6~7题。

6.2035年,广东省常住人口城镇化率最高的地区是珠江三角洲,其原因包括( )

①经济发达,就业机会多

②工资水平高

③矿产资源丰富

④医疗和教育资源多

⑤公共服务体系完善

A.①②③④ B.①②③⑤

C.①②④⑤ D.②③④⑤

C

7. 关于珠江三角洲地区发展过程中出现的情况,下列叙述不正确的是( )

A. 生态环境问题日益严重

B. 劳动力成本不断上升

C. 外贸总额占全国比重上升

D. 城市建设相对落后

D

随着地铁线路的延伸,深圳至惠州形成了半小时生活圈,因此出现了部分工薪人群在深圳上班,在惠州购房居住的现象。据此,完成8~9题。

8.促使部分工薪人群到惠州买房的根本原因是( )

A.房价较低 B.上班方便

C.交通改善 D.环境优美

9.部分深圳工薪人群到惠州买房后对深圳的影响是( )

A.交通更加拥堵 B.金融业务下滑

C.零售业务减少 D.房价大幅下跌

A

C

(核心素养·区域认知)6 000多万人正融入“粤港澳大湾区1小时生活圈”。据此读粤港澳大湾区核心交通示意图(图8-2-2),完成10~11题。

10. “粤港澳大湾区1小时生活圈”

生活方式主要依赖的交通运输方式是

( )

A. 高速铁路和高速公路

B. 珠江水运

C. 海洋运输

D. 航空运输

A

11. 把粤港澳大湾区建成具有较强竞争力的世界级城市群的有效措施是( )

A. 鼓励人口大量迁入 B. 加强城市之间的分工与合作

C. 强化政府行政管控 D. 限制城市数量和规模

B

知识点③ 区域合作

《2017年国务院政府工作报告》中提出,要研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划,发挥港澳独特优势,提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的地位与功能。据

此读粤港澳大湾区示意图(图8-2-3),

完成12~14题。

12. 粤港澳大湾区将首先辐射到( )

A. 南亚 B. 中亚

C. 东南亚 D. 欧洲西部

C

13. 预计将来粤港澳大湾区内各城市( )

A. 一城独大 B. 同业竞争 C. 模式趋同 D. 分工协作

14. 下列项目有利于粤港澳大湾区今后的经济合作的是( )

A. 青藏铁路 B. 港珠澳大桥

C. 南水北调工程 D. 三峡水利枢纽工程

D

B

读珠江三角洲与周边地区的区域合作示意图(图8-2-4),完成15~16题。

15. 关于图中箭头代表的含义,下列表述正确的是( )

A. 实线箭头代表资源和能源 B. 实线箭头代表技术和资金

C. 虚线箭头代表资源和技术 D. 虚线箭头代表能源和资金

B

16. 珠江三角洲的石化企业向粤西转移带来的可能影响是( )

A. 大量公司总部向粤西地区转移

B. 不利于珠江三角洲的产业升级

C. 减轻珠江三角洲的环境压力

D. 大量廉价劳动力向珠江三角洲转移

C

二、综合题

17. 阅读图文材料,完成下列问题。

材料一 泛珠江三角洲是我国区域经济合作的一个创举,泛珠江三角洲区域的范围包括与珠江流域相连,与珠江三角洲相邻,相互间经贸关系密切的福建、江西、海南、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南9个省级行政区域,以及香港、澳门特别行政区(简称“9+2”)。

材料二 我国第七次全国人口普查结果显示:中国流动人口增加,人口老龄化进程加快,广东省成为全国人口第一大省,且大部分人口集中在珠江三角洲。

材料三 泛珠江三角洲区域示意图(图8-2-5)。

(1)作为泛珠江三角洲区域合作中心的珠江三角洲,发展外向型

工业的最有利条件是( )

A. 水陆交通发达

B. 工业原料、燃料丰富

C. 利用外资条件便利

D. 农业生产发达

C

(2)目前,珠江三角洲把产业结构调整的中心转移到发展______________产业上,逐渐成为我国乃至世界____________产品最大的制造业基地和出口基地之一。

(3)下列广州市的城市改造工作中,不可取的一项是( )

A. 大力发展旅游业、交通运输业、信息业等

B. 加强市区的环境保护,增加城市绿化面积

C. 对农业结构进行调整,发展生态农业、特色农业

D. 调整产业结构,重点发展重工业

高新技术

信息

D

(4)在发展区域经济合作中,珠江三角洲具有哪些优势条件?

海陆交通便利;珠江三角洲是我国著名的侨乡之一,便于引进外资,发展经济;国家的优惠政策;劳动力充足等。

素养提升

粤港澳大湾区(图8-2-6)是指由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区组成的城市群。《2017年国务院政府工作报告》

将粤港澳大湾区上升为国家级区域

战略。粤港澳大湾区的格局是“一个

国家、两种制度、三个关税区、四个

核心城市”,它将成为引领中国经济

发展的引擎。

(1)分析粤港澳大湾区成为引领我国经济发展一大引擎的主要条件。

地理位置优越,海陆空交通对外联系方便;经济发达,资金雄厚,经济腹地广阔,对外辐射能力强;粤港澳大湾区为国家战略,政策支持力度强;对外贸易基础好,国际竞争力强。

(2)简述建设粤港澳大湾区的经济意义。

有利于发展广东省经济,拓展港澳地区经济发展空间,促进港澳地区长期繁荣稳定;有利于发挥粤港澳大湾区的区域辐射带动功能;有利于发挥粤港澳大湾区在全国的改革创新引领作用;有利于提升中国城市的国际竞争力。