2.2.1.6【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 小说新视角 套路与反套路

文档属性

| 名称 | 2.2.1.6【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 小说新视角 套路与反套路 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-04 06:49:41 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

套路与反套路

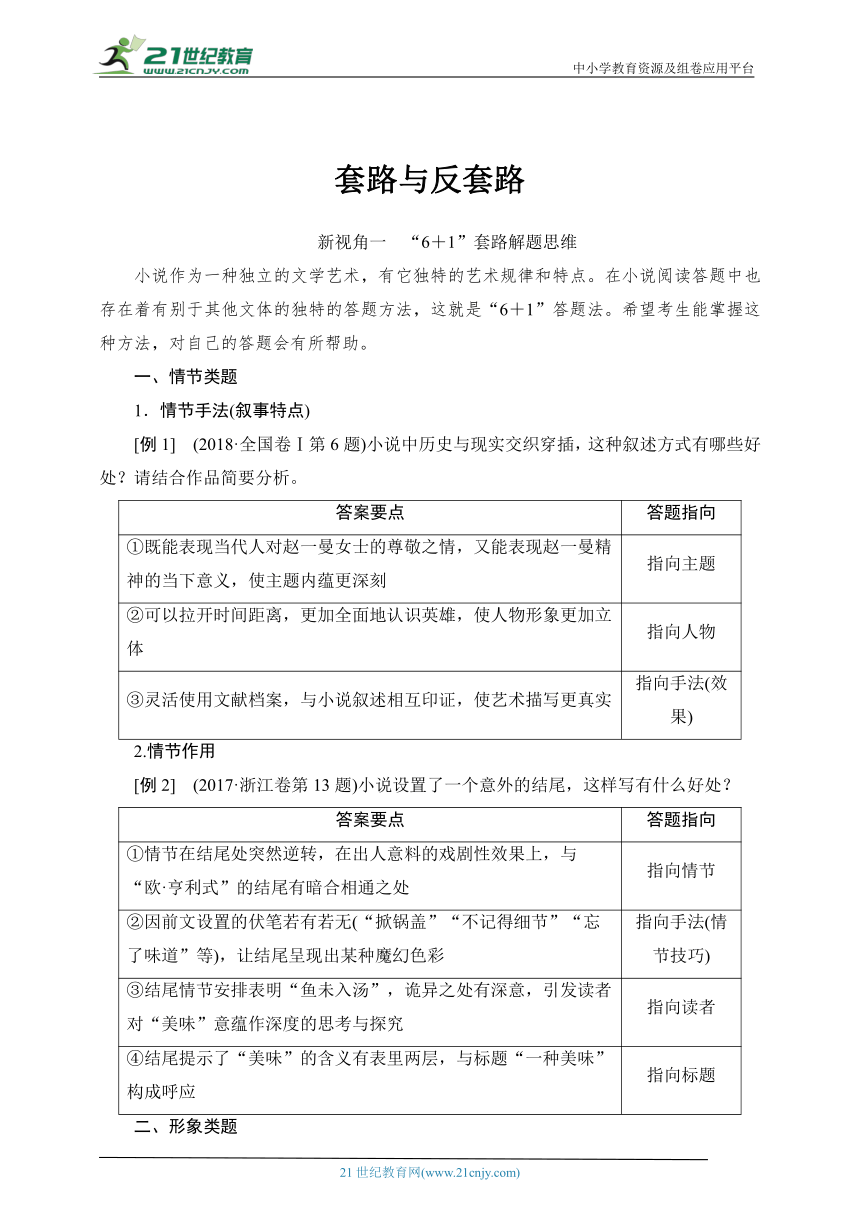

新视角一 “6+1”套路解题思维

小说作为一种独立的文学艺术,有它独特的艺术规律和特点。在小说阅读答题中也存在着有别于其他文体的独特的答题方法,这就是“6+1”答题法。希望考生能掌握这种方法,对自己的答题会有所帮助。

一、情节类题

1.情节手法(叙事特点)

[例1] (2018·全国卷Ⅰ第6题)小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。

答案要点 答题指向

①既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻 指向主题

②可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体 指向人物

③灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实 指向手法(效果)

2.情节作用

[例2] (2017·浙江卷第13题)小说设置了一个意外的结尾,这样写有什么好处?

答案要点 答题指向

①情节在结尾处突然逆转,在出人意料的戏剧性效果上,与“欧·亨利式”的结尾有暗合相通之处 指向情节

②因前文设置的伏笔若有若无(“掀锅盖”“不记得细节”“忘了味道”等),让结尾呈现出某种魔幻色彩 指向手法(情节技巧)

③结尾情节安排表明“鱼未入汤”,诡异之处有深意,引发读者对“美味”意蕴作深度的思考与探究 指向读者

④结尾提示了“美味”的含义有表里两层,与标题“一种美味”构成呼应 指向标题

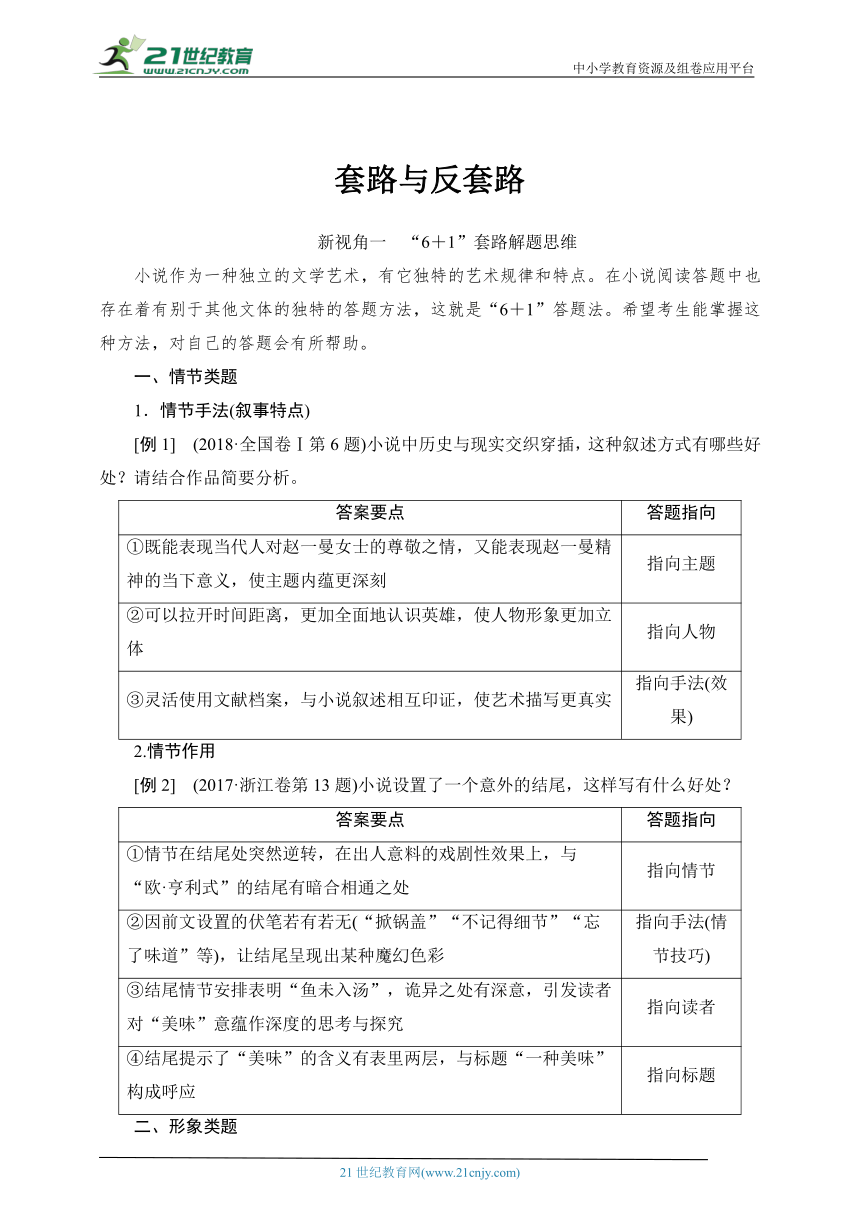

二、形象类题

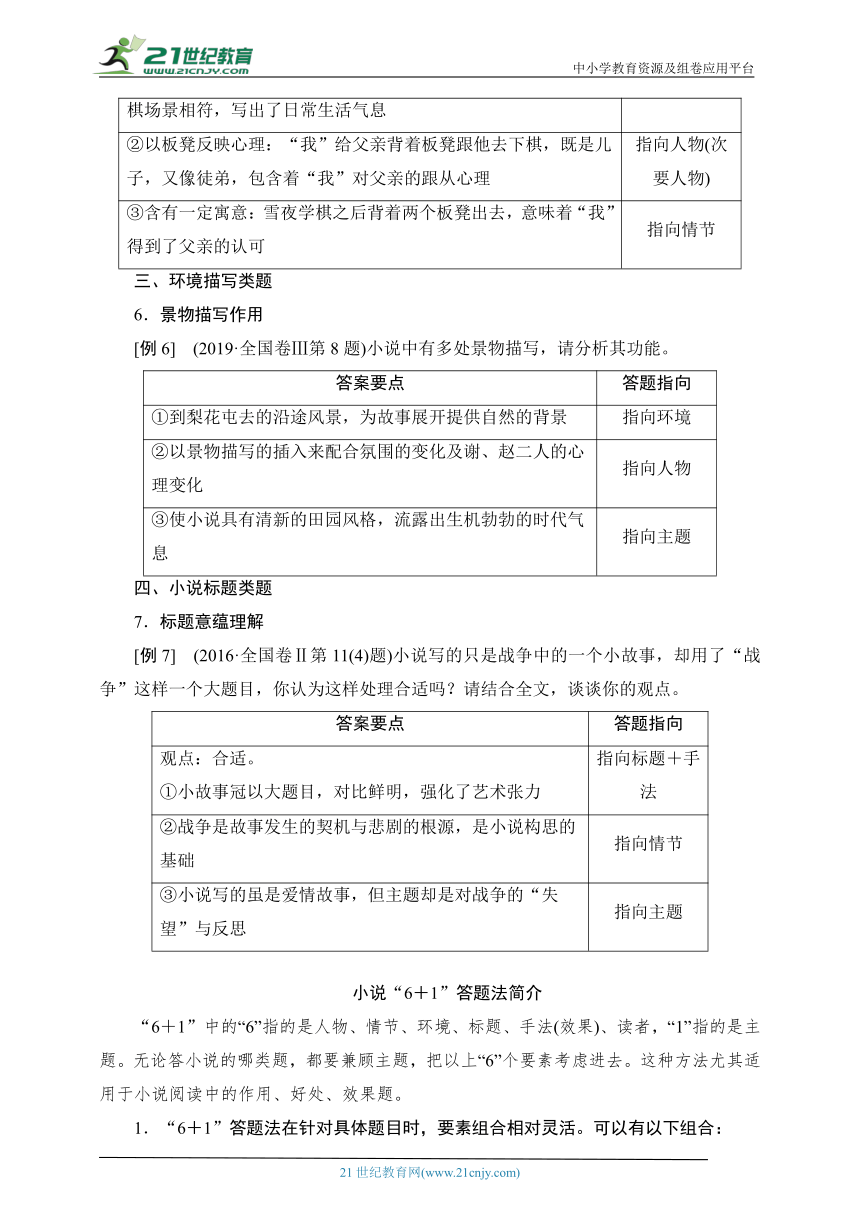

3.形象概括

[例3] (2015·全国卷Ⅱ第11(2)题)东家老范是一个什么样的人?请结合全文简要分析。

答案要点 答题指向

①自家设私塾而允许别家孩子随听,是个大方的人 指向人物(身份)+指向情节

②关注老汪的“乱走”,并尽力开导安慰,是个友善的人 指向人物(语言)+指向情节

③不再追问老汪的隐情,是个有分寸的人 指向人物(动作)+指向情节

④不因银瓶而辞退老汪,是个识大体的人 指向情节

4.形象作用

[例4] (2016·全国卷Ⅲ第11(2)题)“我”在小说中的主要作用是什么?请简要分析。

答案要点 答题指向

①“我”是整个事件的参与者,可见“我”是小说中的线索人物,是整个故事的讲述者,推动了整个故事的发展 指向情节

②“我”见证了王有福的胆小怕事,见证了他的谦卑,“我”的提议,反衬了他的善良,所以“我”的存在使主人公性格更加鲜明 指向人物

③“我”发现了主人公身上的善良品质,揭示了文章颂扬社会中善良这种品行的主旨;“我”看玻璃墙伤人事件,其实折射了伦理观念、法治观念、诚信意识等不同理念的矛盾与冲突的主旨。所以文章通过“我”来揭示主旨 指向主题

④文章是通过“我”这个第一人称来叙述故事的,增强了故事的真实性,能让读者与文本产生共鸣 指向读者

5.物象作用

[例5] (2020·新高考卷Ⅱ第8题)本文多次提到“板凳”,这是富有意味的细节。请分析这里“板凳”的用意。

答案要点 答题指向

①细节真实:板凳作为家常用品,与父亲的形象、身份及街头下棋场景相符,写出了日常生活气息 指向人物

②以板凳反映心理:“我”给父亲背着板凳跟他去下棋,既是儿子,又像徒弟,包含着“我”对父亲的跟从心理 指向人物(次要人物)

③含有一定寓意:雪夜学棋之后背着两个板凳出去,意味着“我”得到了父亲的认可 指向情节

三、环境描写类题

6.景物描写作用

[例6] (2019·全国卷Ⅲ第8题)小说中有多处景物描写,请分析其功能。

答案要点 答题指向

①到梨花屯去的沿途风景,为故事展开提供自然的背景 指向环境

②以景物描写的插入来配合氛围的变化及谢、赵二人的心理变化 指向人物

③使小说具有清新的田园风格,流露出生机勃勃的时代气息 指向主题

四、小说标题类题

7.标题意蕴理解

[例7] (2016·全国卷Ⅱ第11(4)题)小说写的只是战争中的一个小故事,却用了“战争”这样一个大题目,你认为这样处理合适吗?请结合全文,谈谈你的观点。

答案要点 答题指向

观点:合适。①小故事冠以大题目,对比鲜明,强化了艺术张力 指向标题+手法

②战争是故事发生的契机与悲剧的根源,是小说构思的基础 指向情节

③小说写的虽是爱情故事,但主题却是对战争的“失望”与反思 指向主题

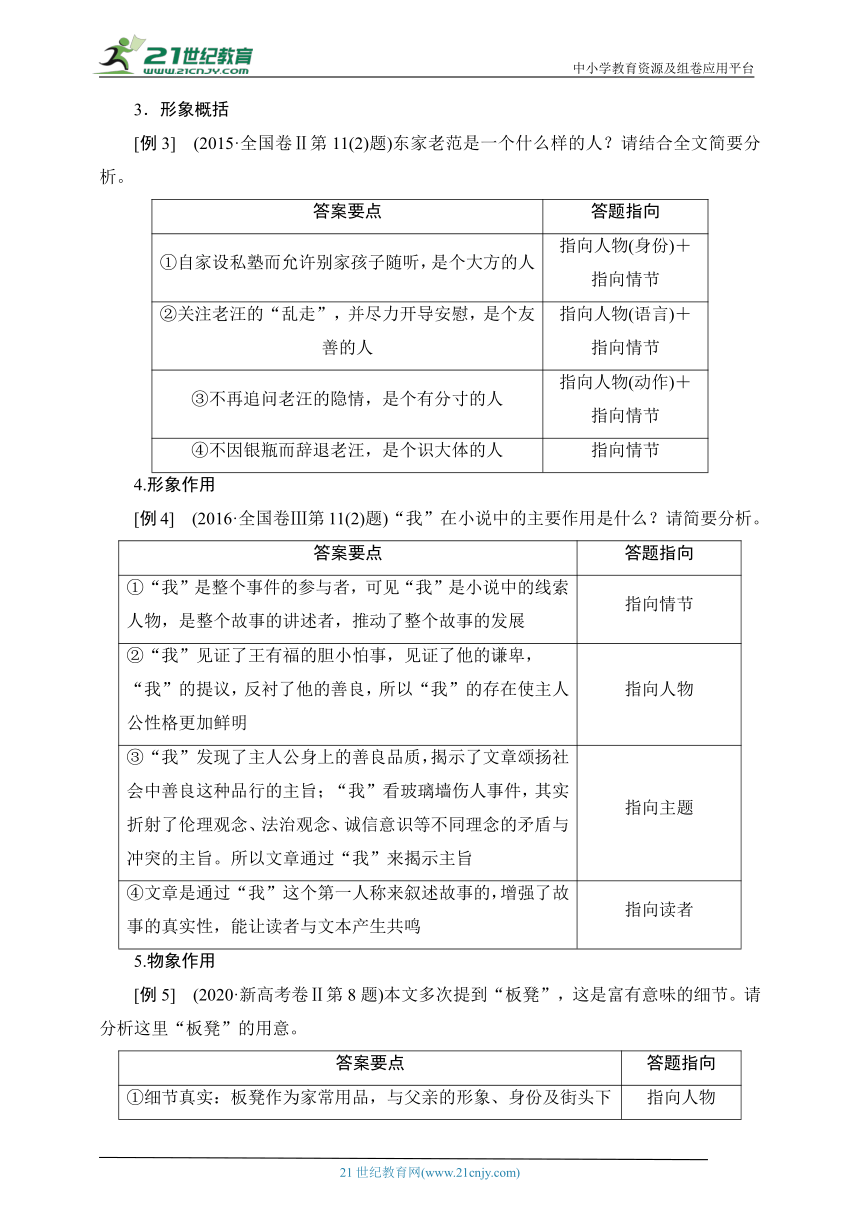

小说“6+1”答题法简介

“6+1”中的“6”指的是人物、情节、环境、标题、手法(效果)、读者,“1”指的是主题。无论答小说的哪类题,都要兼顾主题,把以上“6”个要素考虑进去。这种方法尤其适用于小说阅读中的作用、好处、效果题。

1.“6+1”答题法在针对具体题目时,要素组合相对灵活。可以有以下组合:

(1)“2+1”组合:人物+情节→主题

(2)“3+1”组合:情节+人物+标题→主题

(3)“4+1”组合:情节+人物+环境+手法(效果)→主题

(4)“5+1”组合、“6+1”组合等多种组合模式。

这种“6+1”答题法的思维核心是抓住小说内部诸要素的相互关系以及与外部(读者)的联系,是一种联系性、整体性思维方式。

2.“6+1”答题法注意事项

(1)小说“6+1”答题法在一定程度上反映了小说阅读的规律和答题特点,应该成为我们答题时主要思考的角度与方向。

(2)“6+1”答题法只是为我们提供了思考的角度与方向,绝不可以成为答题模式,使答案机械化。近年来,命题者为了反对答题模式化,在题干的限定上下了不少功夫。如2017年江苏卷第15题:小狗奎尼在小说中多次出现,简析其对人物刻画的映衬作用。若该题为:小狗奎尼在小说中有什么作用?请简要分析。那么考生就可以从情节、人物、主题等角度答题。但是由于命题限定为“对人物刻画的映衬作用”,这就只能从“人物”这一角度去答题,而且必须答得具体。这是一个反对答题模式化的很好的例子。可是,即便如此,也仍然可以借助“情节”和“人物”两个概念来答题:小狗奎尼出现在小说几处情节中,分别“映衬”了“我们”和“她”怎样的心理与性格。因此,我们既要让“6+1”答题法成为我们思考的出发点,化为思考、答题的血脉,又要因题而异,灵活使用。

新视角二 “这一篇”反套路命题

小说阅读一直是文学类文本阅读考查较多的题型,在近年的高考题中,主要考查“这一类”,但近几年反押题反套路思路明显,“反套路”恰恰是“这一篇”的特色。

一、“这一类”

“这一类”涉及情节(三大题型)、人物(三大题型)、环境(三大题型)、主题及标题,我们在上面已经复习完。现在我们可以再回归教材(关联教材),借助经典,掌握“这一类”。

1.《祝福》:社会环境描写、倒叙、标题含义和作用、肖像描写、次要人物作用;

2.《林教头风雪山神庙》:明暗双线结构、自然环境描写、伏笔与铺垫、人物心理变化;

3.《装在套子里的人》:漫画式夸张笔法、比喻与象征。

二、“这一篇”

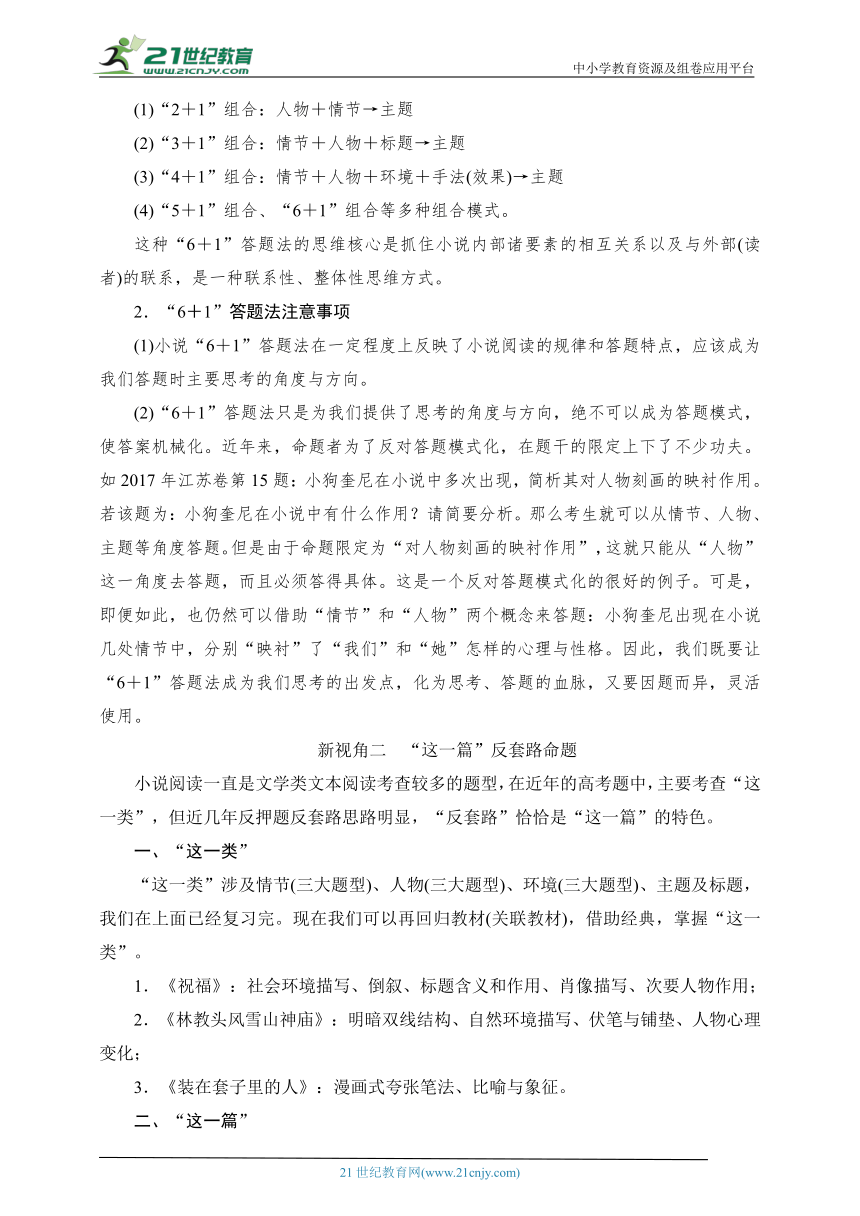

“这一篇”在这里指需要借助“这一类”的基本知识和基本方法,读懂一篇全新的小说,发现“这一篇”小说有别于其他小说的特色。“反套路”既是为了防止考生押题、套路答题,更是为了让考生能真正读懂文本,回归语文教学的本质。同时,也是为了向新高考过渡,“这一篇”的命题侧重学科认知情境下的定向文本特征鉴赏。

定向文本特征鉴赏是命题者对阅读文本中的某个文本特征先给予定位,然后让考生根据自己的理解,结合文本具体赏析题目。该题体现高考考试、测评题目应以具体的情境为载体,以典型任务为主要内容的考查趋向。这里的具体情境往往是学科认知情境,学科认知情境是指向学生探究语文学科本体相关的问题,并在此过程中发展语文学科认知能力。学科认知情境在文学类文本阅读中,多从作品的文本特征、行文技巧、写作风格等方向切入,题干用相关专业名词做情境导入,考生需要从文本中发现与之相契合的点,进行解释说明,其作用效果也应有所涉猎。

“这一篇”特色,涉及小说的真实性、文学性、科学性、历史性、荒诞性等;这些文学专业术语屡屡出现在高考及地方模拟试题中,但考生对这些术语是陌生的,因为高中语文教材里不经常出现。所以,必须结合模拟试题加深对这些文本特征术语的理解。

【模拟品味】

一、虚构性与真实性

虚构是小说的核心技法。没有虚构,就没有小说。虚构的特质是想象、夸张、怪诞和荒谬。小说家是专业“说谎者”。小说是一种想象的艺术,它经由想象所显示出的那个世界是一个相对独立于现实的虚构世界,它决然有别于我们置身其中的那个触手可及的现实世界。小说中的真实不能只局限于现实里业已发生的事情;小说中的真实是一种想象和虚构的真实,是一种真实的谎言。小说最终要表达的不是某种事实,而是一种具有审美魅力的真实。艺术的真实固然与生活的真实有关,但艺术的真实绝不等同于生活的真实。小说即便写的是历史或广为流传的故事,也可以进行再创造甚至是虚构。

[典题品味1]

这篇小说“虚拟”与“现实”交织,请结合作品简要分析这一特征。[(美)罗伯特·伯顿·罗宾森《合同》]

参考答案:①作品的主要情节是虚拟的,“献血+玩彩票有限公司”的献血+玩彩票方式、合同第三部分内容在现实中是不可能合法合理地出现的。②作品的人物和呈现的主旨又是现实的,因贪婪和沉迷彩票而陷入生命危险的马克这个人物形象具有真实性;小说呈现的主旨是警示人们,诱惑会如绳索一般逐渐收紧,沉溺游戏、博彩等事物的人会搭上自己的人生,这个主旨是有现实意义的。③作品在虚拟中揭示社会现实,既使情节生动有趣、引人入胜,又能曲折地揭示深刻的主旨,发人深思。

二、真实性与文学性

小说是一种文学艺术,无论它有多少种类,其特征都是建立在真实性和文学性这一基础之上的。

什么是真实性?真实不等于事实。事实是针对客观而言的,真实是针对主观而言的。事实是小说创作的原料,真实则是对这些原料进行加工制作,形成具有感染力的艺术真实。事实是真实的基础,社会生活是小说创作的源泉,而且是唯一的源泉。这是文学创作的一条基本规律,但小说不以呈现事实为目的,小说要表达的是作家对社会现实的深刻理解,而不是单纯呈现他所目睹的事实。因此,文学的真实、小说的真实不只是生活的真实,更是加工、提炼过的艺术真实。

什么是文学性?这个问题似乎很难回答,因为一切文学作品都具有文学性。那么,小说的文学性又指什么呢?它是指运用形象的语言、精巧的结构、曲折的情节等各种各样的艺术手法来反映生活、表达情感。尽管这个说法不一定人人都同意,但“文学性”的基本因素还是公认的,如虚构的形象、语言、结构、技巧、手法等一些形式要素。当然,也包括作家对生活进行艺术加工的其他手法,如典型化等。

[典题品味2]

历史小说是以真实历史为依据的文学创作,请从历史和文学的角度,分析本文的基本特征。(郑武文《万年桥》)

参考答案:(示例一)①小说于史有据,既有具体的年代数据,又有宋国与契丹交战的历史背景,增强了小说的真实性。②小说运用文学的手法进行历史讲述,如人物对话、神态和心理描写的虚构以及曲折情节的设计。③小说创作将历史和文学融合,拓宽了小说的表现境界,深化了小说的思想内涵。

(示例二)小说的历史特征主要表现在:①有具体的年代和桥梁的寿命延续数据;②有宋国与契丹交战的历史背景;③有今天尚存的遗迹做证明。

小说的文学特征主要表现在:①运用细节描写、衬托等手法塑造人物形象,使人物形象更加生动;②有人物对话、心理和环境描写等虚构内容;③有曲折的情节设计,如在工匠束手无策时突然有人献计,夏竦在民工奇缺时释放俘虏,在快要修好桥时又遭弹劾。

三、科学性与文学性

对于科幻小说来说,所谓科学性有两层含义:一是内容、题材与科学问题有关;二是以科学事实和预见为基础,能激发人们的想象力和创造性。所谓文学性:一是指有较强的文学思维,如注重场景设计、想象奇幻;二是指运用众多的文学技巧、方法,如精巧的构思、出彩的叙事、精彩的描写等;三是指表达目的不只是表述科学原理发现等,更是表达科学幻想背后的人情、人文、文化和文明,如人类与宇宙的关系、人类社会未来的命运等。

[典题品味3]

作家刘慈欣认为科幻文学需要保持“科学性与文学性的平衡”,请从“科学性”与“文学性”的角度简析本文的基本特征。[刘慈欣《赡养上帝(节选)》]

参考答案:①科学性。小说内容交织着科学事实和预见、想象,激发人们对宇宙、科技等的思考,开拓读者的创造性思维。如文中的上帝经由外星飞船往来太空和地球,由反物质发动机推动的飞船可以进入光速飞行等超现实的存在。

②文学性。小说除场景宏大震撼、想象奇幻外,还注重在人物设置和情感描写等方面的细致刻画,体现出较强的文学思维。如上帝与秋生一家离别之时和秋生在灿烂星空下的思索,都极具文学思维的细腻和真实。

四、魔幻性与真实性

这是魔幻现实主义小说所具有的特征,当然,其他类型小说也可能具有魔幻性。所谓魔幻性,在小说中,主要指:①题材内容荒诞不经、脱离现实生活,或者人物、事件不存在于现实生活中,或者用神话故事的形式;②情节荒诞、离奇;③笔法荒诞,荒诞离奇的描写、意识流的手法等。

魔幻是现实的变形,其中必然蕴含着真实,这里的真实性既有生活真实,更有艺术真实,如人物真实、情节合乎逻辑,反映的现实生活和主题都是真实可信的。

[典题品味4]

有人说,这篇小说在荒诞中藏着真实。请从“荒诞”和“真实”两个角度结合作品简要分析。[(意大利)伊塔洛·卡尔维诺《高速公路上的森林》]

参考答案:荒诞:①情节荒诞。如小米开尔误把广告招牌当作森林,警察阿斯托弗把广告牌上的假人当成真人、把锯广告牌的马可瓦多当成假人等情节,都是违背现实的,带有明显的荒诞性。②笔法荒诞。小说情节是对现实生活的夸张变形。如现实生活中,城市里不可能没有树木,上学的小孩也不可能没有见过树木,而作品中小米开尔连树和广告牌都分不清,这是对现实生活进行夸张变形的荒诞笔法。

真实:①塑造的人物真实。马可瓦多和家人都是当时社会生活中底层人物的代表,真实可信。②情节设计符合逻辑,具有艺术真实性。如介绍小米开尔“从一出生就住在城市里,从来没看过森林,连从远处看的经验也没有”,使后面他把广告牌当成树林的情节显得合理可信;叙述阿斯托弗的近视以及他不戴眼镜的原因,为下文阿斯托弗没看见蜷缩着的马可瓦多这一情节的展开埋下了伏笔。③反映的社会生活(社会情况)真实。底层百姓在极度严寒和窘迫中,往衣服里塞报纸御寒、砍柴取暖,都是当时社会现实的真实反映。

五、散文化小说

散文化小说(也称抒情小说),是介于散文与小说之间的一种小说文体,是中国现当代小说的新样式。这类小说情节散文化(或淡化情节),结构散化,不以曲折的故事情节取胜,也少有冲突,缺乏悬念,呈现给读者的多是日常生活的自然状态,主张“不作假,事实都恢复原状,展示生活的本色”,叙述者的情致,自然地融注、浸洒在色调平淡的描写中。

在现代小说史上,散文化小说的出现可以追溯到鲁迅先生的《故乡》《社戏》。接续其后的现代作家,诸如郁达夫、废名、沈从文、萧红,当代的孙犁、汪曾祺、贾平凹等都是该类型小说的名家圣手。散文化小说的特点包括以下几个方面:

①人物性格淡化。淡化人物的典型性,简单地勾画人物,呈现人物本真的单一原貌,多是扁平、单纯的人物,而且一般都是普通平凡的人物。重在描写人物的生活方式、生活状态,将人物融入小说所描写的环境、渲染的氛围中。

②故事情节淡化。非线性情节、非冲突情节是其主要特征,形散而神不散。情节简单、平淡,没有完整的情节发展脉络,也缺少戏剧性冲突。取而代之的是一种随意的、散化的小说叙事笔法,是众多的自然环境、生活片段的描写。

③时代背景淡化。多表现自然的生活状态,注重对自然风光、民情风俗和生存状态的客观再现,传达出纯朴的民风和优美的人性人情美。

④散文特征凸显。意境美、情调美、语言美。注重意境的营造,场景描写诗情画意;注重特定情境下人物的心理状态和特有情绪;语言或质朴、口语化,或整散结合、诗化等。

[典题品味5]

有人称《虚土》为“散文化小说”,请根据节选部分分析其“散文化小说”的特点。[刘亮程《虚土(节选)》]

参考答案:①淡化情节。小说只有冯七摆酒席,冯三自叫大名,王五爷细说原因等生活片段的叙写,没有引人入胜的故事,甚至没有完整的情节。

②淡化人物。小说主要人物是冯三,但缺少个性化的特征,除了大名叫冯得财外,与村中其他人并无两样。

③营造意境。摆脱对人物现实生活的叙写,着力于对风土习俗的描绘以及人物精神世界的刻画,营造出一种迷蒙的氛围。

④抒情性强。小说语言叙事性弱化,多人物心理描写和作者直接的议论,具有很强的抒情性。

【真题为据】

(2020·全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

越野滑雪

[美]海明威

缆车又颠了一下,停了。尼克正在行李车厢里给滑雪板上蜡,把靴尖塞进滑雪板上的铁夹,牢牢扣上夹子。他从车厢边缘跳下,落脚在硬邦邦的冰壳上,来一个弹跳旋转,蹲下身子,把滑雪杖拖在背后,一溜烟滑下山坡。

乔治在下面的雪坡上一落一起,再一落就不见了人影。尼克顺着陡起陡伏的山坡滑下去时,那股冲势加上猛然下滑的劲儿把他弄得浑然忘却一切,只觉得身子里有一股飞翔、下坠的奇妙感。他挺起身,稍稍来个上滑姿势,一下子又往下滑,往下滑,冲下最后一个陡峭的长坡,越滑越快,越滑越快,雪坡似乎在他脚下消失了。身子下蹲得几乎倒坐在滑雪板上,尽量把重心放低,只见飞雪犹如沙暴,他知道速度太快了。但他稳住了。随即一搭被风刮进坑里的软雪把他绊倒,滑雪板一阵磕磕绊绊,他接连翻了几个筋斗,然后停住,两腿交叉,滑雪板朝天翘起,鼻子耳朵里满是雪。

乔治站在坡下稍远的地方,正噼噼啪啪地拍掉风衣上的雪。

“你的姿势真美妙,尼克,”他大声叫道,“那搭烂糟糟的雪真该死,把我也绊了一跤。”

“在峡谷滑雪什么滋味儿?”尼克挣扎着站起来。

“你得靠左滑。因为谷底有堵栅栏,所以飞速冲下去后得来个大旋身。”

“等一会儿我们一起去滑。”

“不,你先去。我想看你滑下峡谷。”

尼克赶过乔治。他的滑雪板开始有点打滑,随后一下子猛冲下去。他坚持靠左滑,末了,在冲向栅栏时,紧紧并拢双膝,像拧紧螺旋似的旋转身子,把滑雪板向右来个急转弯,扬起滚滚白雪,然后慢慢减速,跟铁丝栅栏平行地站住了。

他抬头看看山上。乔治正屈起双膝滑下山来;两支滑雪杖像虫子的细腿那样荡着,杖尖触到地面,掀起阵阵白雪,最后,他一腿下跪,一腿拖随,整个身子来个漂亮的右转弯,蹲着滑行,双腿一前一后,飞快移动,身子探出,防止旋转,两支滑雪杖像两个光点,把弧线衬托得更加突出,一切都笼罩在漫天飞舞的白雪中。

尼克用滑雪板把铁丝栅栏最高一股铁丝压下,乔治纵身越过去。他们沿路屈膝滑行,进入一片松林。路面结着光亮的冰层,被拖运原木的马儿拉的犁弄脏了,染得一搭橙红,一搭烟黄。两人一直沿着路边那片雪地滑行。大路陡然往下倾斜通往小河,然后笔直上坡。他们透过林子,看得见一座饱经风吹雨打、屋檐较低的长形房子。走近了,看出窗框漆成绿色。油漆在剥落。

他们把滑雪板竖靠在客栈墙上,把靴子蹬蹬干净才走进去。

客栈里黑咕隆咚的。有只大瓷火炉在屋角亮着火光。天花板很低。屋内两边酒渍斑斑的暗黑色桌子后面摆着光溜溜的长椅。两个瑞士人坐在炉边,喝着小杯混浊的新酒。尼克和乔治在炉子另一边靠墙坐下。一个围着蓝围裙的姑娘走过来。

“来瓶西昂酒,”尼克说,“行不行?”

“行啊,”乔治说,“你对酒比我内行。”

姑娘走出去了。

“没一项玩意儿真正比得上滑雪,对吧?”尼克说,“你滑了老长一段路,头一回歇下来的时候就会有这么个感觉。”

“嘿,”乔治说,“真是妙不可言。”

姑娘拿进酒来又出去了,他们听见她在隔壁房里唱歌。

门开了,一帮子从大路那头来的伐木工人走进来,在屋里把靴子上的雪跺掉,身上直冒水汽。女招待给这帮人送来了三公升新酒,他们分坐两桌,光抽烟,不作声,脱了帽,有的背靠着墙,有的趴在桌上。屋外,拉运木雪橇的马儿偶尔一仰脖子,铃铛就清脆地叮当作响。

乔治和尼克都高高兴兴的。他们两人很合得来。他们知道回去还有一段路程可滑呢。

“你几时得回学校去?”尼克问。

“今晚,”乔治回答,“我得赶十点四十的车。”

“真希望你能留下,我们明天上百合花峰去滑雪。”

“我得上学啊,”乔治说,“哎呀,尼克,难道你不希望我们能就这么在一起闲逛吗?带上滑雪板,乘上火车,到一个地方滑个痛快,滑好上路,找客栈投宿,再一直越过奥伯兰山脉,直奔瓦莱州,穿过恩加丁谷地。”

“对,就这样穿过黑森林区。哎呀,都是好地方啊。”

“就是你今年夏天钓鱼的地方吧?”

“是啊。”

他们喝干了剩酒。

尼克双肘撑在桌上,乔治往墙上颓然一靠。

“也许我们再也没机会滑雪了,尼克。”乔治说。

“我们一定得滑,”尼克说,“否则就没意思了。”

“我们要去滑,没错。”乔治说。

“我们一定得滑。”尼克附和说。

“希望我们能就此说定了。”乔治说。

尼克站起身。他把风衣扣紧。他拿起靠墙放着的两支滑雪杖。

“说定了可一点也靠不住。”他说。

他们开了门,走出去。天气很冷。雪结得硬邦邦的。大路一直爬上山坡通到松林里。

(陈良廷译,有删改)

海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

[试写答案]

[解析] 这篇小说的故事情节主要由尼克和乔治在越野滑雪过程中的行为和对话、客栈休息时的对话构成,这只是小说“露出水面的八分之一”;这篇小说没有提供任何故事背景,通过小说这些已有的情节安排,读者可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活,比如乔治的上学情况,为什么再也没有滑雪机会等;这样的情节安排使小说能够给读者留下广阔的思考空间。

[参考答案] ①小说的情节是两人的越野滑雪及在小客栈的逗留,这只是小说“露出水面的八分之一”;②通过小说已有的情节安排,可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;③这种情节安排使小说大量留白,引人遐思。

解答“这一篇”文本特征类题目,需要:

第一,遵循“定性第一”的原则。明确题干中的指令,就是必须依据题干对文本特征、行文技巧、写作风格的定位,不能另立炉灶。审读题干还要审读出题干中隐含的答题逻辑、答题层次、答题要点等信息。

第二,准确理解题干所给的“特征”术语或文学主张的含义,尤其是关键词,如2020年全国卷Ⅰ第9题涉及海明威著名的“冰山理论”。他认为冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露出水面:应该把思想、情感乃至语言、动作等八分之七的内涵隐藏起来。他认为,所有这一切被省略的东西,读者会通过自己的想象加以联接与弥补。因此,“冰山理论”应包含两层含义:一是文本的简洁,即“少”;二是叙述者的不动声色,即“静”。如果能明白这一理论术语的内涵,答案就会很容易得出。

第三,答题要找出角度,深入分析。

(1)从题干中找答题角度。这是一种新题型,其题干表述语往往很多很长。审准题,从题干中找出答题角度十分必要。例如,2018年全国卷Ⅲ第6题,要求谈谈科幻小说中“科学”与“幻想”的关系。这其中既有“科学”对“幻想”的作用,也有“幻想”对“科学”的作用,这么“双向”想想,两个答题角度就出来了。

(2)从小说文体要素中找答题角度。这是最关键的,尽管题新,但万变不离其宗,它还是绕不开小说的文体要素,即情节、人物、环境、主题、手法、语言、读者七大要素,而且每个要素下又可找出多个角度:如情节,可以有情节的合理性、技巧及作用等角度;手法的角度更多了,如叙事特点、描写技巧及抑扬、对比、虚实等。

第四,规范答题。不论是赏析文本特征、行文技巧,还是赏析文本风格,都要采用“专业术语+文本中术语的体现点+作用效果”的形式答题。力求答案全面、准确、简洁。

[素养提升训练]

一、阅读下面的文字,完成1~4题。

包氏父子

张天翼

天气还那么冷。离过年还有半个多月,可是听说那些洋学堂就要开学了。

这就是说,包国维在家里年也不过就得去上学!

公馆里许多人都不相信这回事。可是胡大把油腻腻的菜刀往砧板上一丢,拿围身布揩了揩手——伸个中指,其余四个指头凌空地扒了几扒:“哄你们的是这个。你们不信问老包:是他告诉我的。他还说恐怕钱不够用,要问我借钱哩。”

大家把它当作一回事似的去到老包房里。

“怎么,你们包国维就要上学了吗?”

“唔。”老包摸摸下巴上几根两分长的灰白胡子。

“怎么年也不过就去上书房?”

“不兴过年嘛,这是新派,这是……”

“洋学堂是不过年的,我晓得。洋学堂里出来就是洋老爷,要做大官哩。”

许多眼睛就盯到了那张方桌子上面:包国维是在这张桌上用功的。一排五颜六色的书,一些洋纸簿子、墨盒、洋笔。一张包国维的照片:光亮亮的头发,溜着一双眼——似笑不笑的。要不告诉你这是老包的儿子,你准得当他是谁家的大少爷哩。

别瞧老包那么个尖下巴,那张皱得打结的脸,可他偏偏有福气——有那么个好儿子。

可是老包自己也就比别人强:他在这公馆伺候了三十年,谁都相信他。太太老爷他们一年到头不大在家里住,钥匙都交在老包手里。现在公馆里这些做客的姑太太、舅老爷、表少爷,也待老包客气,过年过节什么的——一赏就是三块五块。

“老包将来还要做这个哩!”胡大翘起个大拇指。

老包笑了笑。可是马上又拼命忍住肚子里的快活,摇摇脑袋,轻轻地嘘了口气。

“哪里谈得到这个。我只要包国维争口气,像个人儿。”

这天下午,收到了包国维的成绩报告书。

老包小心地拉开抽屉,把老花眼镜拿出来戴上,慢慢念着。像在研究一件了不起的东西,对信封瞧了老半天。两片薄薄的紫黑嘴唇在一开一合的,他从上面的地名读起,一直读到“省立××中学高中部缄”。他仿佛还嫌信封上的字太少太不够念似的,抬起脸来对天花板愣了会儿,才抽出信封里的东西。

天上糊满着云,白天里也像傍晚那么黑。老包走到窗子跟前,取下了眼镜瞧瞧天,才又架上去念成绩单。手微微颤着,手里那几张纸就像被风吹着的水面似的。

成绩单上有五个“丁”。只有一个“乙”——那是“体育”。

一张信纸上油印着密密的字:告诉他包国维本学期得留级。

老包把这两张纸读了二十多分钟。

“这是什么?”胡大一走进来就把脑袋凑到纸边。

“学堂里的。……不要吵,不要吵。还有一张,缴费单。”

这老头把眼睛睁大了许多。他想马上就看完这张纸,可是怎么也念不快。那纸上印着一条条格子,挤着些小字,他老把第一行的上半格接上了第二行的下半格。

“学费:四元。讲义费:十六元。……损失准备金:……图书馆费:……医……医……”

他用指甲一行行划着又念第二遍。他在嗓子里咕噜着,跟痰响混在了一块。读完一行,就瞧一瞧天。

“制服费!……制服费:二——二——二十元。……学生除——除——除宿费膳费外,皆须……”

瞧瞧天。瞧瞧胡大。他不服气似的又把这些句子念一遍,可是一点也不含糊,还是这些字——个个仿佛刻在石头上似的,陷到了纸里面。他对着胡大的脸子发愣:全身不知道是一阵热,还是一阵冷,总而言之是似乎跳进了一桶水里。

突然——砰!房门给谁踢开,撞到板壁上又弹了回来。

房里两个人吓了一大跳。一回头——一个小伙子跨到了房里。他的脸子我们认识的:就是桌上那张照片里的脸子,不过头发没那么光。

胡大拍拍胸脯,脸上赔着笑:“哦唷,吓我一跳,学堂里来吗?”

那个没言语,只瞟了胡大一眼。接着把眉毛那么一扬,额上就显了几条横皱。

胡大悄悄地走了出去。

老包瞧着他儿子的背:

“怎么又要留级?”老包轻轻地问。

“表少爷也留级哩。”

接着倒在桌边那张藤椅上,把膝头顶着桌沿,小腿一荡一荡的。他用右手抹了一下头发,就随便抽下一本花花绿绿的书来。

老头有许多话要跟包国维说,可是那人眼睛盯到了书上:别打断他的用功。

(节选自一九三四年四月一日《文学》,略有删改)

1.下列对小说思想内容的分析与概括,不正确的一项是( )

A.小说讲述了三十年代的一个“望子成龙”的灰色悲剧,虽然这一故事的时代背景距今久远,但其表现的主旨仍具有强烈的现实意义。

B.小说中对包国维书桌的描写寓意深刻,它不仅反映出包国维日常生活腐化、贪图享乐,也折射出老包意欲在同行面前摆阔的虚荣心理。

C.“天上糊满着云,白天里也像傍晚那么黑”,这一景物描写,渲染出一种沉闷压抑的氛围,烘托出老包收到学校来信时内心的忧虑和惶恐。

D.一张缴费单,显示出老包已经付出和将要继续付出多少辛劳;一张成绩单,却暗示着这一切都将是白费的。作为牺牲品的老包对此也负有不可推卸的责任。

解析:选B。B项,“它不仅反映出包国维日常生活腐化、贪图享乐,也折射出老包意欲在同行面前摆阔的虚荣心理”说法错误。小说中对包国维书桌的描写意在表达众人对包国维的羡慕之情。

2.下列对小说艺术特点的理解与鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说笔法细腻传神,主要通过人物的语言描写和动作描写,刻画了一幅中国旧时代的病态人物图,使人发笑,引人深思。

B.小说在结构上没有完整连贯的故事情节,只是选取了几个熟悉的日常生活场景,寥寥几笔,便将人物形象鲜明地刻画出来。

C.作者巧妙地使用反语这一手法,如“大少爷”“好儿子”等,不仅具有浓郁的幽默意味,还产生了强烈的讽刺效果。

D.作者善于运用侧面描写来烘托人物,“只瞟了胡大一眼。接着把眉毛那么一扬”,这一侧面描写将包国维的骄纵无礼表现得淋漓尽致。

解析:选D。D项所选句子不是侧面描写,是正面描写。

3.请分析“胡大”这一人物形象的作用。

答:

答案:①胡大是线索人物,推动了故事情节发展。②胡大“拍拍胸脯,脸上赔着笑”侧面烘托了包国维的目中无人。③从胡大的话语“他还说恐怕钱不够用,要问我借钱哩”,可看出老包的生活并不富有,仍坚持供儿子读书。④由胡大翘起个大拇指说“老包将来还要做这个哩”,暗示了当时的不良社会风气。

4.有人评价张天翼“擅于采用漫画式的夸张来塑造人物”,文中哪些地方使用了这种手法?请结合文本作简要分析。

答:

答案:①“老包那么个尖下巴,那张皱得打结的脸”,此处使用漫画式夸张表现出老包的身体瘦弱,生活贫困,历经沧桑。②“老包小心地拉开抽屉,把老花眼镜拿出来戴上,慢慢念着。像在研究一件了不起的东西”,夸张地表现了老包收到学校来信时的激动与期盼。③“老包把这两张纸读了二十多分钟”“他用指甲一行行划着又念第二遍”,使用漫画式的夸张表现了老包在看到儿子成绩单和缴费单后的失望与焦虑。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。

斗 寒 图

冯骥才

老沈和我,还有国画系另一名教师潘大年,是二十多年前北京国立艺术专科学校的老同学。在那个风云多变的时代,老沈的处境并不稳,随时都会因波涛骤起而覆舟落水[注]。我一直暗暗为他揪心,同时预感到祸事迟早要飞到他头上。

现在,祸事果然临到他头上了。他怎么样了呢?想到这儿,我饭也没吃,戴上一顶厚厚的棉帽子,去他家看他。

我推开门。只见老沈坐在一张破旧的、掉了漆皮儿的小圆桌前,手里捏着一个六边形的白瓷小酒盅闷闷独酌。他见我来了,没有起身,只略略抬一抬他胡茬浓密的稍尖的下巴,叫我坐在他对面。

他穿着一件对襟的黑绸面的中式小棉袄,紧紧包着瘦瘦的身子。他头发白了不少,梳成老年式的背头,但头发硬,总有一些不服帖地翘起来,散开,并像野草那样横竖穿插着。

我俩像在小酒店偶然同桌的陌客,都在喝自己的闷酒。

这时,他站起身,走到墙角的画案前,在毡子上铺开一张雪白的画纸,磨好墨,又从墙上的筷子篓里取出一支长锋、尖头磨秃的狼毫画笔。

老沈手握笔管,对平展展的白纸凝视片刻。忽然,他的双眉就像受惊的燕子的一双翅膀抖动一下,仿佛胸中有股激情奔涌上来。跟着,这激情跑到他的笔管上,这笔管就在他手中狂乱地抖颤,随即他的臂肘一抬,那饱蘸浓墨汁的画笔如同鹞鹰击兔一般倏然落到纸上。笔管闪电似的挥动,笔锋在纸面上来回翻转、戳擦,宛如狂风吹舞的柳条拂扫水面。在洁白的纸面上出现一条变幻着的捉摸不定的墨色的形体——但这只是须臾间的感觉。随后,一株苍拙劲拔的老梅树跃然而生。这时他的笔头落入盛满清水的水盆里一扰,笔上的墨在水中像乌云一样化开,混成灰色。那笔又在粉罐里猛点两下,重新落回到纸上。冲动而颤抖不止的笔头横皴竖抹,豪放而不经意地把水点、墨点、粉点弄得淋漓满纸。于是,狂风暴雪,立时成形。

他的肘腕肩臂乃至全身都在用力。左手撑着桌边,仿佛不这样,身子就要扑在画上。由于振动之故,两绺头发滑落到额前,他也不去管,任它们在光滑的鼓脑门上像穗子一般摆动。静静的屋中,只响着他带着腕力的笔锋在纸上的摩擦声,还有笔管磕碰水盆和色碟的叮当声。我斜瞅他一眼,只见他的嘴角用力向下一撇一撇,不知是浑身用力之故,是嘴里没有嚼尽的干辣椒所致,还是一种苦涩心情的流露。此时,他额上的青筋全都鼓凸出来,暗暗发红,是激动的热血在那里奔流……

这时屋门开了,从外边走进两个人来。我一看,原来一个是潘大年,另一个是老沈的女学生范瑛。

老沈落好墨,换一支洁净的大羊毫笔,从洋红碗儿里蘸了浓浓的颜色,在梅树枝头点上几朵花儿,补上蕊。花满蕊饱,艳丽如洗,光艳夺目。于是一株傲霜斗雪、不畏强暴的梅树便十分神气地跳了出来。它毫无淡雅幽娴之态,而全然是一派处在逆境中豪杰志士的风姿。然后他又拿起那支狼毫画笔,用枯笔墨在画幅上端写了“斗寒图”三个醒目的大字。字迹端庄沉着,刚断跌宕,颇含金石气息,好像是熔了铁水铸上去似的,挖也挖不掉,并与画风十分相合。

我受了强烈的感染。范瑛和潘大年也挺激动。我画了多年的画,但从来没被一幅画这样感动过。当然它打动我的一半理由在于画外。潘大年激动地说:

“老沈,你这幅画扫除了我们心里的担忧。看了它,什么话也不用再说了。人就该这样嘛!”

老沈听了,顿时感动得眼圈都发红了。他咬着下唇,似乎在克制自己要奔涌出来的一种快感。潘大年对他说:“我有个要求!”潘大年的表情郑重又诚恳。

“什么?”

“把你这幅画送给我吧!这幅画可以说是你的代表作。”

老沈把我们送到院门外,范瑛忽疑虑重重地说:

“沈老师,您参加市美展那幅画是不是先撤回来?”

“为什么?”

“赵雄肯定要去市美展审画。我看他已经盯上您了。别叫他再来找您的麻烦。”

“不!”老沈坚决地说,“我那幅画找不出什么毛病。甭理他!”

我和潘大年、范瑛三人同行一段路,所谈内容主要是怎样劝动老沈撤回他参加市美展的作品。在我们三人该分手各自回家的当口,我觉得心里还有件什么悬而未决、隐隐不安的事似的,跟着我明白为了什么,便对潘大年说:“画你可得收好了,别给人乱看!”

潘大年听了,摇了摇他胖而扁平的脸,含着笑反问我:“你当我是三岁的孩子吗?”

听他这话,我便放心回家去。脚步比来时略觉轻快些。

(节选自《冯骥才中短篇小说选》,有删改)

【注】 老沈在参加市友谊宾馆大厅布置时,画了几幅画,遭到了不懂绘画艺术的市委文教书记赵雄公开批评,并断言老沈的画里包藏着“反党”的毒箭。

5.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文中“我一直暗暗为他揪心,同时预感到祸事迟早要飞到他头上”,“祸事”是指赵雄要找老沈的麻烦,“揪心”是指“我”对老沈的担忧。

B.文中对老沈“头发硬,总有一些不服帖地翘起来,散开,并像野草那样横竖穿插着”的描述,有利于塑造老沈的形象。

C.文中“他额上的青筋全都鼓凸出来,暗暗发红,是激动的热血在那里奔流”,既写出了老沈绘画时的激情状态,也含蓄写出了他应对不稳处境的精神状态。

D.“我”画了多年的画,但从来没被一幅画这样感动过,“我”被打动的原因是受到了老沈精神的感染,从中得到了人生启示。

解析:选D。D.“‘我’被打动的原因是受到了老沈精神的感染,从中得到了人生启示”错。原文表述为“当然它打动我的一半理由在于画外”,即“我”受到《斗寒图》感染的一半原因是画本身,一半是画所呈现出的老沈刚直不屈的精神。

6.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头“在那个风云多变的时代,老沈的处境并不稳,随时都会因波涛骤起而覆舟落水”交代了故事发生的时代背景,丰富了老沈艺术者的形象。

B.人物形象塑造的方法比较丰富。本文通过肖像描写、语言描写,正面描写、侧面烘托等多种手法,突出了老沈的形象特点。

C.老沈挥毫作画是小说描写的重点,既突出了老沈绘画技艺的高超,又推动了故事情节的发展。

D.小说结尾处潘大年的话让“我”放心了,与开头“我一直暗暗为他揪心”的内容形成了照应,表达了“我”为大家关心、保护老沈而感到欣慰。

解析:选A。A.“丰富了老沈艺术者的形象”错。小说开头“在那个风云多变的时代,老沈的处境并不稳”暗示了故事发生的时代背景,为后文不畏艰难、执着追求艺术的老沈出场做了铺垫。

7.小说以“我”的视角叙述老沈的故事有什么好处?请简要分析。

答:

答案:①推进情节:“我”是事件的参与者,随着“我”的所见所闻,情节得以进一步发展。②讲述故事:小说故事由“我”来讲述,叙述内容更加真实可信。③衬托人物:以“我”的视角叙述,能更真实地为读者呈现出一个傲岸不屈的老沈,使执着于艺术追求的老沈形象更加真实丰满。④突出主题:以“我”的视角叙述,表达了在那个风云变化的时代艺术工作者对艺术追求的坚守,凸显了对文艺工作者美好品格赞美的主题。

8.冯骥才提出了“写人生”的观点,主张描写人生况味,表现人情美和人性美。请结合文本谈谈本文所体现的人情美和人性美。

答:

答案:人情美:人与人之间的关心支持、鼓励安慰。如文中因为担忧老沈,“我”饭也没吃,就去他家看他;“我”与潘大年对老沈画作的肯定、范瑛对老沈安危的关心等。人性美:①善良真诚。文中“我”、潘大年、范瑛担忧、关心、保护老沈,体现了人性美。②刚毅不屈。面对歪曲评价、恶意中伤,老沈没有屈服,而是激情奔涌、挥毫泼墨,作《斗寒图》。③执着追求。老沈坚信自己的画找不出什么毛病,表现出他对艺术创作不改初心、执着追求。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

套路与反套路

新视角一 “6+1”套路解题思维

小说作为一种独立的文学艺术,有它独特的艺术规律和特点。在小说阅读答题中也存在着有别于其他文体的独特的答题方法,这就是“6+1”答题法。希望考生能掌握这种方法,对自己的答题会有所帮助。

一、情节类题

1.情节手法(叙事特点)

[例1] (2018·全国卷Ⅰ第6题)小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。

答案要点 答题指向

①既能表现当代人对赵一曼女士的尊敬之情,又能表现赵一曼精神的当下意义,使主题内蕴更深刻 指向主题

②可以拉开时间距离,更加全面地认识英雄,使人物形象更加立体 指向人物

③灵活使用文献档案,与小说叙述相互印证,使艺术描写更真实 指向手法(效果)

2.情节作用

[例2] (2017·浙江卷第13题)小说设置了一个意外的结尾,这样写有什么好处?

答案要点 答题指向

①情节在结尾处突然逆转,在出人意料的戏剧性效果上,与“欧·亨利式”的结尾有暗合相通之处 指向情节

②因前文设置的伏笔若有若无(“掀锅盖”“不记得细节”“忘了味道”等),让结尾呈现出某种魔幻色彩 指向手法(情节技巧)

③结尾情节安排表明“鱼未入汤”,诡异之处有深意,引发读者对“美味”意蕴作深度的思考与探究 指向读者

④结尾提示了“美味”的含义有表里两层,与标题“一种美味”构成呼应 指向标题

二、形象类题

3.形象概括

[例3] (2015·全国卷Ⅱ第11(2)题)东家老范是一个什么样的人?请结合全文简要分析。

答案要点 答题指向

①自家设私塾而允许别家孩子随听,是个大方的人 指向人物(身份)+指向情节

②关注老汪的“乱走”,并尽力开导安慰,是个友善的人 指向人物(语言)+指向情节

③不再追问老汪的隐情,是个有分寸的人 指向人物(动作)+指向情节

④不因银瓶而辞退老汪,是个识大体的人 指向情节

4.形象作用

[例4] (2016·全国卷Ⅲ第11(2)题)“我”在小说中的主要作用是什么?请简要分析。

答案要点 答题指向

①“我”是整个事件的参与者,可见“我”是小说中的线索人物,是整个故事的讲述者,推动了整个故事的发展 指向情节

②“我”见证了王有福的胆小怕事,见证了他的谦卑,“我”的提议,反衬了他的善良,所以“我”的存在使主人公性格更加鲜明 指向人物

③“我”发现了主人公身上的善良品质,揭示了文章颂扬社会中善良这种品行的主旨;“我”看玻璃墙伤人事件,其实折射了伦理观念、法治观念、诚信意识等不同理念的矛盾与冲突的主旨。所以文章通过“我”来揭示主旨 指向主题

④文章是通过“我”这个第一人称来叙述故事的,增强了故事的真实性,能让读者与文本产生共鸣 指向读者

5.物象作用

[例5] (2020·新高考卷Ⅱ第8题)本文多次提到“板凳”,这是富有意味的细节。请分析这里“板凳”的用意。

答案要点 答题指向

①细节真实:板凳作为家常用品,与父亲的形象、身份及街头下棋场景相符,写出了日常生活气息 指向人物

②以板凳反映心理:“我”给父亲背着板凳跟他去下棋,既是儿子,又像徒弟,包含着“我”对父亲的跟从心理 指向人物(次要人物)

③含有一定寓意:雪夜学棋之后背着两个板凳出去,意味着“我”得到了父亲的认可 指向情节

三、环境描写类题

6.景物描写作用

[例6] (2019·全国卷Ⅲ第8题)小说中有多处景物描写,请分析其功能。

答案要点 答题指向

①到梨花屯去的沿途风景,为故事展开提供自然的背景 指向环境

②以景物描写的插入来配合氛围的变化及谢、赵二人的心理变化 指向人物

③使小说具有清新的田园风格,流露出生机勃勃的时代气息 指向主题

四、小说标题类题

7.标题意蕴理解

[例7] (2016·全国卷Ⅱ第11(4)题)小说写的只是战争中的一个小故事,却用了“战争”这样一个大题目,你认为这样处理合适吗?请结合全文,谈谈你的观点。

答案要点 答题指向

观点:合适。①小故事冠以大题目,对比鲜明,强化了艺术张力 指向标题+手法

②战争是故事发生的契机与悲剧的根源,是小说构思的基础 指向情节

③小说写的虽是爱情故事,但主题却是对战争的“失望”与反思 指向主题

小说“6+1”答题法简介

“6+1”中的“6”指的是人物、情节、环境、标题、手法(效果)、读者,“1”指的是主题。无论答小说的哪类题,都要兼顾主题,把以上“6”个要素考虑进去。这种方法尤其适用于小说阅读中的作用、好处、效果题。

1.“6+1”答题法在针对具体题目时,要素组合相对灵活。可以有以下组合:

(1)“2+1”组合:人物+情节→主题

(2)“3+1”组合:情节+人物+标题→主题

(3)“4+1”组合:情节+人物+环境+手法(效果)→主题

(4)“5+1”组合、“6+1”组合等多种组合模式。

这种“6+1”答题法的思维核心是抓住小说内部诸要素的相互关系以及与外部(读者)的联系,是一种联系性、整体性思维方式。

2.“6+1”答题法注意事项

(1)小说“6+1”答题法在一定程度上反映了小说阅读的规律和答题特点,应该成为我们答题时主要思考的角度与方向。

(2)“6+1”答题法只是为我们提供了思考的角度与方向,绝不可以成为答题模式,使答案机械化。近年来,命题者为了反对答题模式化,在题干的限定上下了不少功夫。如2017年江苏卷第15题:小狗奎尼在小说中多次出现,简析其对人物刻画的映衬作用。若该题为:小狗奎尼在小说中有什么作用?请简要分析。那么考生就可以从情节、人物、主题等角度答题。但是由于命题限定为“对人物刻画的映衬作用”,这就只能从“人物”这一角度去答题,而且必须答得具体。这是一个反对答题模式化的很好的例子。可是,即便如此,也仍然可以借助“情节”和“人物”两个概念来答题:小狗奎尼出现在小说几处情节中,分别“映衬”了“我们”和“她”怎样的心理与性格。因此,我们既要让“6+1”答题法成为我们思考的出发点,化为思考、答题的血脉,又要因题而异,灵活使用。

新视角二 “这一篇”反套路命题

小说阅读一直是文学类文本阅读考查较多的题型,在近年的高考题中,主要考查“这一类”,但近几年反押题反套路思路明显,“反套路”恰恰是“这一篇”的特色。

一、“这一类”

“这一类”涉及情节(三大题型)、人物(三大题型)、环境(三大题型)、主题及标题,我们在上面已经复习完。现在我们可以再回归教材(关联教材),借助经典,掌握“这一类”。

1.《祝福》:社会环境描写、倒叙、标题含义和作用、肖像描写、次要人物作用;

2.《林教头风雪山神庙》:明暗双线结构、自然环境描写、伏笔与铺垫、人物心理变化;

3.《装在套子里的人》:漫画式夸张笔法、比喻与象征。

二、“这一篇”

“这一篇”在这里指需要借助“这一类”的基本知识和基本方法,读懂一篇全新的小说,发现“这一篇”小说有别于其他小说的特色。“反套路”既是为了防止考生押题、套路答题,更是为了让考生能真正读懂文本,回归语文教学的本质。同时,也是为了向新高考过渡,“这一篇”的命题侧重学科认知情境下的定向文本特征鉴赏。

定向文本特征鉴赏是命题者对阅读文本中的某个文本特征先给予定位,然后让考生根据自己的理解,结合文本具体赏析题目。该题体现高考考试、测评题目应以具体的情境为载体,以典型任务为主要内容的考查趋向。这里的具体情境往往是学科认知情境,学科认知情境是指向学生探究语文学科本体相关的问题,并在此过程中发展语文学科认知能力。学科认知情境在文学类文本阅读中,多从作品的文本特征、行文技巧、写作风格等方向切入,题干用相关专业名词做情境导入,考生需要从文本中发现与之相契合的点,进行解释说明,其作用效果也应有所涉猎。

“这一篇”特色,涉及小说的真实性、文学性、科学性、历史性、荒诞性等;这些文学专业术语屡屡出现在高考及地方模拟试题中,但考生对这些术语是陌生的,因为高中语文教材里不经常出现。所以,必须结合模拟试题加深对这些文本特征术语的理解。

【模拟品味】

一、虚构性与真实性

虚构是小说的核心技法。没有虚构,就没有小说。虚构的特质是想象、夸张、怪诞和荒谬。小说家是专业“说谎者”。小说是一种想象的艺术,它经由想象所显示出的那个世界是一个相对独立于现实的虚构世界,它决然有别于我们置身其中的那个触手可及的现实世界。小说中的真实不能只局限于现实里业已发生的事情;小说中的真实是一种想象和虚构的真实,是一种真实的谎言。小说最终要表达的不是某种事实,而是一种具有审美魅力的真实。艺术的真实固然与生活的真实有关,但艺术的真实绝不等同于生活的真实。小说即便写的是历史或广为流传的故事,也可以进行再创造甚至是虚构。

[典题品味1]

这篇小说“虚拟”与“现实”交织,请结合作品简要分析这一特征。[(美)罗伯特·伯顿·罗宾森《合同》]

参考答案:①作品的主要情节是虚拟的,“献血+玩彩票有限公司”的献血+玩彩票方式、合同第三部分内容在现实中是不可能合法合理地出现的。②作品的人物和呈现的主旨又是现实的,因贪婪和沉迷彩票而陷入生命危险的马克这个人物形象具有真实性;小说呈现的主旨是警示人们,诱惑会如绳索一般逐渐收紧,沉溺游戏、博彩等事物的人会搭上自己的人生,这个主旨是有现实意义的。③作品在虚拟中揭示社会现实,既使情节生动有趣、引人入胜,又能曲折地揭示深刻的主旨,发人深思。

二、真实性与文学性

小说是一种文学艺术,无论它有多少种类,其特征都是建立在真实性和文学性这一基础之上的。

什么是真实性?真实不等于事实。事实是针对客观而言的,真实是针对主观而言的。事实是小说创作的原料,真实则是对这些原料进行加工制作,形成具有感染力的艺术真实。事实是真实的基础,社会生活是小说创作的源泉,而且是唯一的源泉。这是文学创作的一条基本规律,但小说不以呈现事实为目的,小说要表达的是作家对社会现实的深刻理解,而不是单纯呈现他所目睹的事实。因此,文学的真实、小说的真实不只是生活的真实,更是加工、提炼过的艺术真实。

什么是文学性?这个问题似乎很难回答,因为一切文学作品都具有文学性。那么,小说的文学性又指什么呢?它是指运用形象的语言、精巧的结构、曲折的情节等各种各样的艺术手法来反映生活、表达情感。尽管这个说法不一定人人都同意,但“文学性”的基本因素还是公认的,如虚构的形象、语言、结构、技巧、手法等一些形式要素。当然,也包括作家对生活进行艺术加工的其他手法,如典型化等。

[典题品味2]

历史小说是以真实历史为依据的文学创作,请从历史和文学的角度,分析本文的基本特征。(郑武文《万年桥》)

参考答案:(示例一)①小说于史有据,既有具体的年代数据,又有宋国与契丹交战的历史背景,增强了小说的真实性。②小说运用文学的手法进行历史讲述,如人物对话、神态和心理描写的虚构以及曲折情节的设计。③小说创作将历史和文学融合,拓宽了小说的表现境界,深化了小说的思想内涵。

(示例二)小说的历史特征主要表现在:①有具体的年代和桥梁的寿命延续数据;②有宋国与契丹交战的历史背景;③有今天尚存的遗迹做证明。

小说的文学特征主要表现在:①运用细节描写、衬托等手法塑造人物形象,使人物形象更加生动;②有人物对话、心理和环境描写等虚构内容;③有曲折的情节设计,如在工匠束手无策时突然有人献计,夏竦在民工奇缺时释放俘虏,在快要修好桥时又遭弹劾。

三、科学性与文学性

对于科幻小说来说,所谓科学性有两层含义:一是内容、题材与科学问题有关;二是以科学事实和预见为基础,能激发人们的想象力和创造性。所谓文学性:一是指有较强的文学思维,如注重场景设计、想象奇幻;二是指运用众多的文学技巧、方法,如精巧的构思、出彩的叙事、精彩的描写等;三是指表达目的不只是表述科学原理发现等,更是表达科学幻想背后的人情、人文、文化和文明,如人类与宇宙的关系、人类社会未来的命运等。

[典题品味3]

作家刘慈欣认为科幻文学需要保持“科学性与文学性的平衡”,请从“科学性”与“文学性”的角度简析本文的基本特征。[刘慈欣《赡养上帝(节选)》]

参考答案:①科学性。小说内容交织着科学事实和预见、想象,激发人们对宇宙、科技等的思考,开拓读者的创造性思维。如文中的上帝经由外星飞船往来太空和地球,由反物质发动机推动的飞船可以进入光速飞行等超现实的存在。

②文学性。小说除场景宏大震撼、想象奇幻外,还注重在人物设置和情感描写等方面的细致刻画,体现出较强的文学思维。如上帝与秋生一家离别之时和秋生在灿烂星空下的思索,都极具文学思维的细腻和真实。

四、魔幻性与真实性

这是魔幻现实主义小说所具有的特征,当然,其他类型小说也可能具有魔幻性。所谓魔幻性,在小说中,主要指:①题材内容荒诞不经、脱离现实生活,或者人物、事件不存在于现实生活中,或者用神话故事的形式;②情节荒诞、离奇;③笔法荒诞,荒诞离奇的描写、意识流的手法等。

魔幻是现实的变形,其中必然蕴含着真实,这里的真实性既有生活真实,更有艺术真实,如人物真实、情节合乎逻辑,反映的现实生活和主题都是真实可信的。

[典题品味4]

有人说,这篇小说在荒诞中藏着真实。请从“荒诞”和“真实”两个角度结合作品简要分析。[(意大利)伊塔洛·卡尔维诺《高速公路上的森林》]

参考答案:荒诞:①情节荒诞。如小米开尔误把广告招牌当作森林,警察阿斯托弗把广告牌上的假人当成真人、把锯广告牌的马可瓦多当成假人等情节,都是违背现实的,带有明显的荒诞性。②笔法荒诞。小说情节是对现实生活的夸张变形。如现实生活中,城市里不可能没有树木,上学的小孩也不可能没有见过树木,而作品中小米开尔连树和广告牌都分不清,这是对现实生活进行夸张变形的荒诞笔法。

真实:①塑造的人物真实。马可瓦多和家人都是当时社会生活中底层人物的代表,真实可信。②情节设计符合逻辑,具有艺术真实性。如介绍小米开尔“从一出生就住在城市里,从来没看过森林,连从远处看的经验也没有”,使后面他把广告牌当成树林的情节显得合理可信;叙述阿斯托弗的近视以及他不戴眼镜的原因,为下文阿斯托弗没看见蜷缩着的马可瓦多这一情节的展开埋下了伏笔。③反映的社会生活(社会情况)真实。底层百姓在极度严寒和窘迫中,往衣服里塞报纸御寒、砍柴取暖,都是当时社会现实的真实反映。

五、散文化小说

散文化小说(也称抒情小说),是介于散文与小说之间的一种小说文体,是中国现当代小说的新样式。这类小说情节散文化(或淡化情节),结构散化,不以曲折的故事情节取胜,也少有冲突,缺乏悬念,呈现给读者的多是日常生活的自然状态,主张“不作假,事实都恢复原状,展示生活的本色”,叙述者的情致,自然地融注、浸洒在色调平淡的描写中。

在现代小说史上,散文化小说的出现可以追溯到鲁迅先生的《故乡》《社戏》。接续其后的现代作家,诸如郁达夫、废名、沈从文、萧红,当代的孙犁、汪曾祺、贾平凹等都是该类型小说的名家圣手。散文化小说的特点包括以下几个方面:

①人物性格淡化。淡化人物的典型性,简单地勾画人物,呈现人物本真的单一原貌,多是扁平、单纯的人物,而且一般都是普通平凡的人物。重在描写人物的生活方式、生活状态,将人物融入小说所描写的环境、渲染的氛围中。

②故事情节淡化。非线性情节、非冲突情节是其主要特征,形散而神不散。情节简单、平淡,没有完整的情节发展脉络,也缺少戏剧性冲突。取而代之的是一种随意的、散化的小说叙事笔法,是众多的自然环境、生活片段的描写。

③时代背景淡化。多表现自然的生活状态,注重对自然风光、民情风俗和生存状态的客观再现,传达出纯朴的民风和优美的人性人情美。

④散文特征凸显。意境美、情调美、语言美。注重意境的营造,场景描写诗情画意;注重特定情境下人物的心理状态和特有情绪;语言或质朴、口语化,或整散结合、诗化等。

[典题品味5]

有人称《虚土》为“散文化小说”,请根据节选部分分析其“散文化小说”的特点。[刘亮程《虚土(节选)》]

参考答案:①淡化情节。小说只有冯七摆酒席,冯三自叫大名,王五爷细说原因等生活片段的叙写,没有引人入胜的故事,甚至没有完整的情节。

②淡化人物。小说主要人物是冯三,但缺少个性化的特征,除了大名叫冯得财外,与村中其他人并无两样。

③营造意境。摆脱对人物现实生活的叙写,着力于对风土习俗的描绘以及人物精神世界的刻画,营造出一种迷蒙的氛围。

④抒情性强。小说语言叙事性弱化,多人物心理描写和作者直接的议论,具有很强的抒情性。

【真题为据】

(2020·全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

越野滑雪

[美]海明威

缆车又颠了一下,停了。尼克正在行李车厢里给滑雪板上蜡,把靴尖塞进滑雪板上的铁夹,牢牢扣上夹子。他从车厢边缘跳下,落脚在硬邦邦的冰壳上,来一个弹跳旋转,蹲下身子,把滑雪杖拖在背后,一溜烟滑下山坡。

乔治在下面的雪坡上一落一起,再一落就不见了人影。尼克顺着陡起陡伏的山坡滑下去时,那股冲势加上猛然下滑的劲儿把他弄得浑然忘却一切,只觉得身子里有一股飞翔、下坠的奇妙感。他挺起身,稍稍来个上滑姿势,一下子又往下滑,往下滑,冲下最后一个陡峭的长坡,越滑越快,越滑越快,雪坡似乎在他脚下消失了。身子下蹲得几乎倒坐在滑雪板上,尽量把重心放低,只见飞雪犹如沙暴,他知道速度太快了。但他稳住了。随即一搭被风刮进坑里的软雪把他绊倒,滑雪板一阵磕磕绊绊,他接连翻了几个筋斗,然后停住,两腿交叉,滑雪板朝天翘起,鼻子耳朵里满是雪。

乔治站在坡下稍远的地方,正噼噼啪啪地拍掉风衣上的雪。

“你的姿势真美妙,尼克,”他大声叫道,“那搭烂糟糟的雪真该死,把我也绊了一跤。”

“在峡谷滑雪什么滋味儿?”尼克挣扎着站起来。

“你得靠左滑。因为谷底有堵栅栏,所以飞速冲下去后得来个大旋身。”

“等一会儿我们一起去滑。”

“不,你先去。我想看你滑下峡谷。”

尼克赶过乔治。他的滑雪板开始有点打滑,随后一下子猛冲下去。他坚持靠左滑,末了,在冲向栅栏时,紧紧并拢双膝,像拧紧螺旋似的旋转身子,把滑雪板向右来个急转弯,扬起滚滚白雪,然后慢慢减速,跟铁丝栅栏平行地站住了。

他抬头看看山上。乔治正屈起双膝滑下山来;两支滑雪杖像虫子的细腿那样荡着,杖尖触到地面,掀起阵阵白雪,最后,他一腿下跪,一腿拖随,整个身子来个漂亮的右转弯,蹲着滑行,双腿一前一后,飞快移动,身子探出,防止旋转,两支滑雪杖像两个光点,把弧线衬托得更加突出,一切都笼罩在漫天飞舞的白雪中。

尼克用滑雪板把铁丝栅栏最高一股铁丝压下,乔治纵身越过去。他们沿路屈膝滑行,进入一片松林。路面结着光亮的冰层,被拖运原木的马儿拉的犁弄脏了,染得一搭橙红,一搭烟黄。两人一直沿着路边那片雪地滑行。大路陡然往下倾斜通往小河,然后笔直上坡。他们透过林子,看得见一座饱经风吹雨打、屋檐较低的长形房子。走近了,看出窗框漆成绿色。油漆在剥落。

他们把滑雪板竖靠在客栈墙上,把靴子蹬蹬干净才走进去。

客栈里黑咕隆咚的。有只大瓷火炉在屋角亮着火光。天花板很低。屋内两边酒渍斑斑的暗黑色桌子后面摆着光溜溜的长椅。两个瑞士人坐在炉边,喝着小杯混浊的新酒。尼克和乔治在炉子另一边靠墙坐下。一个围着蓝围裙的姑娘走过来。

“来瓶西昂酒,”尼克说,“行不行?”

“行啊,”乔治说,“你对酒比我内行。”

姑娘走出去了。

“没一项玩意儿真正比得上滑雪,对吧?”尼克说,“你滑了老长一段路,头一回歇下来的时候就会有这么个感觉。”

“嘿,”乔治说,“真是妙不可言。”

姑娘拿进酒来又出去了,他们听见她在隔壁房里唱歌。

门开了,一帮子从大路那头来的伐木工人走进来,在屋里把靴子上的雪跺掉,身上直冒水汽。女招待给这帮人送来了三公升新酒,他们分坐两桌,光抽烟,不作声,脱了帽,有的背靠着墙,有的趴在桌上。屋外,拉运木雪橇的马儿偶尔一仰脖子,铃铛就清脆地叮当作响。

乔治和尼克都高高兴兴的。他们两人很合得来。他们知道回去还有一段路程可滑呢。

“你几时得回学校去?”尼克问。

“今晚,”乔治回答,“我得赶十点四十的车。”

“真希望你能留下,我们明天上百合花峰去滑雪。”

“我得上学啊,”乔治说,“哎呀,尼克,难道你不希望我们能就这么在一起闲逛吗?带上滑雪板,乘上火车,到一个地方滑个痛快,滑好上路,找客栈投宿,再一直越过奥伯兰山脉,直奔瓦莱州,穿过恩加丁谷地。”

“对,就这样穿过黑森林区。哎呀,都是好地方啊。”

“就是你今年夏天钓鱼的地方吧?”

“是啊。”

他们喝干了剩酒。

尼克双肘撑在桌上,乔治往墙上颓然一靠。

“也许我们再也没机会滑雪了,尼克。”乔治说。

“我们一定得滑,”尼克说,“否则就没意思了。”

“我们要去滑,没错。”乔治说。

“我们一定得滑。”尼克附和说。

“希望我们能就此说定了。”乔治说。

尼克站起身。他把风衣扣紧。他拿起靠墙放着的两支滑雪杖。

“说定了可一点也靠不住。”他说。

他们开了门,走出去。天气很冷。雪结得硬邦邦的。大路一直爬上山坡通到松林里。

(陈良廷译,有删改)

海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

[试写答案]

[解析] 这篇小说的故事情节主要由尼克和乔治在越野滑雪过程中的行为和对话、客栈休息时的对话构成,这只是小说“露出水面的八分之一”;这篇小说没有提供任何故事背景,通过小说这些已有的情节安排,读者可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活,比如乔治的上学情况,为什么再也没有滑雪机会等;这样的情节安排使小说能够给读者留下广阔的思考空间。

[参考答案] ①小说的情节是两人的越野滑雪及在小客栈的逗留,这只是小说“露出水面的八分之一”;②通过小说已有的情节安排,可以推测出其背后隐藏着更为丰富的内容,尤其是两人在滑雪之外的生活;③这种情节安排使小说大量留白,引人遐思。

解答“这一篇”文本特征类题目,需要:

第一,遵循“定性第一”的原则。明确题干中的指令,就是必须依据题干对文本特征、行文技巧、写作风格的定位,不能另立炉灶。审读题干还要审读出题干中隐含的答题逻辑、答题层次、答题要点等信息。

第二,准确理解题干所给的“特征”术语或文学主张的含义,尤其是关键词,如2020年全国卷Ⅰ第9题涉及海明威著名的“冰山理论”。他认为冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露出水面:应该把思想、情感乃至语言、动作等八分之七的内涵隐藏起来。他认为,所有这一切被省略的东西,读者会通过自己的想象加以联接与弥补。因此,“冰山理论”应包含两层含义:一是文本的简洁,即“少”;二是叙述者的不动声色,即“静”。如果能明白这一理论术语的内涵,答案就会很容易得出。

第三,答题要找出角度,深入分析。

(1)从题干中找答题角度。这是一种新题型,其题干表述语往往很多很长。审准题,从题干中找出答题角度十分必要。例如,2018年全国卷Ⅲ第6题,要求谈谈科幻小说中“科学”与“幻想”的关系。这其中既有“科学”对“幻想”的作用,也有“幻想”对“科学”的作用,这么“双向”想想,两个答题角度就出来了。

(2)从小说文体要素中找答题角度。这是最关键的,尽管题新,但万变不离其宗,它还是绕不开小说的文体要素,即情节、人物、环境、主题、手法、语言、读者七大要素,而且每个要素下又可找出多个角度:如情节,可以有情节的合理性、技巧及作用等角度;手法的角度更多了,如叙事特点、描写技巧及抑扬、对比、虚实等。

第四,规范答题。不论是赏析文本特征、行文技巧,还是赏析文本风格,都要采用“专业术语+文本中术语的体现点+作用效果”的形式答题。力求答案全面、准确、简洁。

[素养提升训练]

一、阅读下面的文字,完成1~4题。

包氏父子

张天翼

天气还那么冷。离过年还有半个多月,可是听说那些洋学堂就要开学了。

这就是说,包国维在家里年也不过就得去上学!

公馆里许多人都不相信这回事。可是胡大把油腻腻的菜刀往砧板上一丢,拿围身布揩了揩手——伸个中指,其余四个指头凌空地扒了几扒:“哄你们的是这个。你们不信问老包:是他告诉我的。他还说恐怕钱不够用,要问我借钱哩。”

大家把它当作一回事似的去到老包房里。

“怎么,你们包国维就要上学了吗?”

“唔。”老包摸摸下巴上几根两分长的灰白胡子。

“怎么年也不过就去上书房?”

“不兴过年嘛,这是新派,这是……”

“洋学堂是不过年的,我晓得。洋学堂里出来就是洋老爷,要做大官哩。”

许多眼睛就盯到了那张方桌子上面:包国维是在这张桌上用功的。一排五颜六色的书,一些洋纸簿子、墨盒、洋笔。一张包国维的照片:光亮亮的头发,溜着一双眼——似笑不笑的。要不告诉你这是老包的儿子,你准得当他是谁家的大少爷哩。

别瞧老包那么个尖下巴,那张皱得打结的脸,可他偏偏有福气——有那么个好儿子。

可是老包自己也就比别人强:他在这公馆伺候了三十年,谁都相信他。太太老爷他们一年到头不大在家里住,钥匙都交在老包手里。现在公馆里这些做客的姑太太、舅老爷、表少爷,也待老包客气,过年过节什么的——一赏就是三块五块。

“老包将来还要做这个哩!”胡大翘起个大拇指。

老包笑了笑。可是马上又拼命忍住肚子里的快活,摇摇脑袋,轻轻地嘘了口气。

“哪里谈得到这个。我只要包国维争口气,像个人儿。”

这天下午,收到了包国维的成绩报告书。

老包小心地拉开抽屉,把老花眼镜拿出来戴上,慢慢念着。像在研究一件了不起的东西,对信封瞧了老半天。两片薄薄的紫黑嘴唇在一开一合的,他从上面的地名读起,一直读到“省立××中学高中部缄”。他仿佛还嫌信封上的字太少太不够念似的,抬起脸来对天花板愣了会儿,才抽出信封里的东西。

天上糊满着云,白天里也像傍晚那么黑。老包走到窗子跟前,取下了眼镜瞧瞧天,才又架上去念成绩单。手微微颤着,手里那几张纸就像被风吹着的水面似的。

成绩单上有五个“丁”。只有一个“乙”——那是“体育”。

一张信纸上油印着密密的字:告诉他包国维本学期得留级。

老包把这两张纸读了二十多分钟。

“这是什么?”胡大一走进来就把脑袋凑到纸边。

“学堂里的。……不要吵,不要吵。还有一张,缴费单。”

这老头把眼睛睁大了许多。他想马上就看完这张纸,可是怎么也念不快。那纸上印着一条条格子,挤着些小字,他老把第一行的上半格接上了第二行的下半格。

“学费:四元。讲义费:十六元。……损失准备金:……图书馆费:……医……医……”

他用指甲一行行划着又念第二遍。他在嗓子里咕噜着,跟痰响混在了一块。读完一行,就瞧一瞧天。

“制服费!……制服费:二——二——二十元。……学生除——除——除宿费膳费外,皆须……”

瞧瞧天。瞧瞧胡大。他不服气似的又把这些句子念一遍,可是一点也不含糊,还是这些字——个个仿佛刻在石头上似的,陷到了纸里面。他对着胡大的脸子发愣:全身不知道是一阵热,还是一阵冷,总而言之是似乎跳进了一桶水里。

突然——砰!房门给谁踢开,撞到板壁上又弹了回来。

房里两个人吓了一大跳。一回头——一个小伙子跨到了房里。他的脸子我们认识的:就是桌上那张照片里的脸子,不过头发没那么光。

胡大拍拍胸脯,脸上赔着笑:“哦唷,吓我一跳,学堂里来吗?”

那个没言语,只瞟了胡大一眼。接着把眉毛那么一扬,额上就显了几条横皱。

胡大悄悄地走了出去。

老包瞧着他儿子的背:

“怎么又要留级?”老包轻轻地问。

“表少爷也留级哩。”

接着倒在桌边那张藤椅上,把膝头顶着桌沿,小腿一荡一荡的。他用右手抹了一下头发,就随便抽下一本花花绿绿的书来。

老头有许多话要跟包国维说,可是那人眼睛盯到了书上:别打断他的用功。

(节选自一九三四年四月一日《文学》,略有删改)

1.下列对小说思想内容的分析与概括,不正确的一项是( )

A.小说讲述了三十年代的一个“望子成龙”的灰色悲剧,虽然这一故事的时代背景距今久远,但其表现的主旨仍具有强烈的现实意义。

B.小说中对包国维书桌的描写寓意深刻,它不仅反映出包国维日常生活腐化、贪图享乐,也折射出老包意欲在同行面前摆阔的虚荣心理。

C.“天上糊满着云,白天里也像傍晚那么黑”,这一景物描写,渲染出一种沉闷压抑的氛围,烘托出老包收到学校来信时内心的忧虑和惶恐。

D.一张缴费单,显示出老包已经付出和将要继续付出多少辛劳;一张成绩单,却暗示着这一切都将是白费的。作为牺牲品的老包对此也负有不可推卸的责任。

解析:选B。B项,“它不仅反映出包国维日常生活腐化、贪图享乐,也折射出老包意欲在同行面前摆阔的虚荣心理”说法错误。小说中对包国维书桌的描写意在表达众人对包国维的羡慕之情。

2.下列对小说艺术特点的理解与鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说笔法细腻传神,主要通过人物的语言描写和动作描写,刻画了一幅中国旧时代的病态人物图,使人发笑,引人深思。

B.小说在结构上没有完整连贯的故事情节,只是选取了几个熟悉的日常生活场景,寥寥几笔,便将人物形象鲜明地刻画出来。

C.作者巧妙地使用反语这一手法,如“大少爷”“好儿子”等,不仅具有浓郁的幽默意味,还产生了强烈的讽刺效果。

D.作者善于运用侧面描写来烘托人物,“只瞟了胡大一眼。接着把眉毛那么一扬”,这一侧面描写将包国维的骄纵无礼表现得淋漓尽致。

解析:选D。D项所选句子不是侧面描写,是正面描写。

3.请分析“胡大”这一人物形象的作用。

答:

答案:①胡大是线索人物,推动了故事情节发展。②胡大“拍拍胸脯,脸上赔着笑”侧面烘托了包国维的目中无人。③从胡大的话语“他还说恐怕钱不够用,要问我借钱哩”,可看出老包的生活并不富有,仍坚持供儿子读书。④由胡大翘起个大拇指说“老包将来还要做这个哩”,暗示了当时的不良社会风气。

4.有人评价张天翼“擅于采用漫画式的夸张来塑造人物”,文中哪些地方使用了这种手法?请结合文本作简要分析。

答:

答案:①“老包那么个尖下巴,那张皱得打结的脸”,此处使用漫画式夸张表现出老包的身体瘦弱,生活贫困,历经沧桑。②“老包小心地拉开抽屉,把老花眼镜拿出来戴上,慢慢念着。像在研究一件了不起的东西”,夸张地表现了老包收到学校来信时的激动与期盼。③“老包把这两张纸读了二十多分钟”“他用指甲一行行划着又念第二遍”,使用漫画式的夸张表现了老包在看到儿子成绩单和缴费单后的失望与焦虑。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。

斗 寒 图

冯骥才

老沈和我,还有国画系另一名教师潘大年,是二十多年前北京国立艺术专科学校的老同学。在那个风云多变的时代,老沈的处境并不稳,随时都会因波涛骤起而覆舟落水[注]。我一直暗暗为他揪心,同时预感到祸事迟早要飞到他头上。

现在,祸事果然临到他头上了。他怎么样了呢?想到这儿,我饭也没吃,戴上一顶厚厚的棉帽子,去他家看他。

我推开门。只见老沈坐在一张破旧的、掉了漆皮儿的小圆桌前,手里捏着一个六边形的白瓷小酒盅闷闷独酌。他见我来了,没有起身,只略略抬一抬他胡茬浓密的稍尖的下巴,叫我坐在他对面。

他穿着一件对襟的黑绸面的中式小棉袄,紧紧包着瘦瘦的身子。他头发白了不少,梳成老年式的背头,但头发硬,总有一些不服帖地翘起来,散开,并像野草那样横竖穿插着。

我俩像在小酒店偶然同桌的陌客,都在喝自己的闷酒。

这时,他站起身,走到墙角的画案前,在毡子上铺开一张雪白的画纸,磨好墨,又从墙上的筷子篓里取出一支长锋、尖头磨秃的狼毫画笔。

老沈手握笔管,对平展展的白纸凝视片刻。忽然,他的双眉就像受惊的燕子的一双翅膀抖动一下,仿佛胸中有股激情奔涌上来。跟着,这激情跑到他的笔管上,这笔管就在他手中狂乱地抖颤,随即他的臂肘一抬,那饱蘸浓墨汁的画笔如同鹞鹰击兔一般倏然落到纸上。笔管闪电似的挥动,笔锋在纸面上来回翻转、戳擦,宛如狂风吹舞的柳条拂扫水面。在洁白的纸面上出现一条变幻着的捉摸不定的墨色的形体——但这只是须臾间的感觉。随后,一株苍拙劲拔的老梅树跃然而生。这时他的笔头落入盛满清水的水盆里一扰,笔上的墨在水中像乌云一样化开,混成灰色。那笔又在粉罐里猛点两下,重新落回到纸上。冲动而颤抖不止的笔头横皴竖抹,豪放而不经意地把水点、墨点、粉点弄得淋漓满纸。于是,狂风暴雪,立时成形。

他的肘腕肩臂乃至全身都在用力。左手撑着桌边,仿佛不这样,身子就要扑在画上。由于振动之故,两绺头发滑落到额前,他也不去管,任它们在光滑的鼓脑门上像穗子一般摆动。静静的屋中,只响着他带着腕力的笔锋在纸上的摩擦声,还有笔管磕碰水盆和色碟的叮当声。我斜瞅他一眼,只见他的嘴角用力向下一撇一撇,不知是浑身用力之故,是嘴里没有嚼尽的干辣椒所致,还是一种苦涩心情的流露。此时,他额上的青筋全都鼓凸出来,暗暗发红,是激动的热血在那里奔流……

这时屋门开了,从外边走进两个人来。我一看,原来一个是潘大年,另一个是老沈的女学生范瑛。

老沈落好墨,换一支洁净的大羊毫笔,从洋红碗儿里蘸了浓浓的颜色,在梅树枝头点上几朵花儿,补上蕊。花满蕊饱,艳丽如洗,光艳夺目。于是一株傲霜斗雪、不畏强暴的梅树便十分神气地跳了出来。它毫无淡雅幽娴之态,而全然是一派处在逆境中豪杰志士的风姿。然后他又拿起那支狼毫画笔,用枯笔墨在画幅上端写了“斗寒图”三个醒目的大字。字迹端庄沉着,刚断跌宕,颇含金石气息,好像是熔了铁水铸上去似的,挖也挖不掉,并与画风十分相合。

我受了强烈的感染。范瑛和潘大年也挺激动。我画了多年的画,但从来没被一幅画这样感动过。当然它打动我的一半理由在于画外。潘大年激动地说:

“老沈,你这幅画扫除了我们心里的担忧。看了它,什么话也不用再说了。人就该这样嘛!”

老沈听了,顿时感动得眼圈都发红了。他咬着下唇,似乎在克制自己要奔涌出来的一种快感。潘大年对他说:“我有个要求!”潘大年的表情郑重又诚恳。

“什么?”

“把你这幅画送给我吧!这幅画可以说是你的代表作。”

老沈把我们送到院门外,范瑛忽疑虑重重地说:

“沈老师,您参加市美展那幅画是不是先撤回来?”

“为什么?”

“赵雄肯定要去市美展审画。我看他已经盯上您了。别叫他再来找您的麻烦。”

“不!”老沈坚决地说,“我那幅画找不出什么毛病。甭理他!”

我和潘大年、范瑛三人同行一段路,所谈内容主要是怎样劝动老沈撤回他参加市美展的作品。在我们三人该分手各自回家的当口,我觉得心里还有件什么悬而未决、隐隐不安的事似的,跟着我明白为了什么,便对潘大年说:“画你可得收好了,别给人乱看!”

潘大年听了,摇了摇他胖而扁平的脸,含着笑反问我:“你当我是三岁的孩子吗?”

听他这话,我便放心回家去。脚步比来时略觉轻快些。

(节选自《冯骥才中短篇小说选》,有删改)

【注】 老沈在参加市友谊宾馆大厅布置时,画了几幅画,遭到了不懂绘画艺术的市委文教书记赵雄公开批评,并断言老沈的画里包藏着“反党”的毒箭。

5.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文中“我一直暗暗为他揪心,同时预感到祸事迟早要飞到他头上”,“祸事”是指赵雄要找老沈的麻烦,“揪心”是指“我”对老沈的担忧。

B.文中对老沈“头发硬,总有一些不服帖地翘起来,散开,并像野草那样横竖穿插着”的描述,有利于塑造老沈的形象。

C.文中“他额上的青筋全都鼓凸出来,暗暗发红,是激动的热血在那里奔流”,既写出了老沈绘画时的激情状态,也含蓄写出了他应对不稳处境的精神状态。

D.“我”画了多年的画,但从来没被一幅画这样感动过,“我”被打动的原因是受到了老沈精神的感染,从中得到了人生启示。

解析:选D。D.“‘我’被打动的原因是受到了老沈精神的感染,从中得到了人生启示”错。原文表述为“当然它打动我的一半理由在于画外”,即“我”受到《斗寒图》感染的一半原因是画本身,一半是画所呈现出的老沈刚直不屈的精神。

6.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头“在那个风云多变的时代,老沈的处境并不稳,随时都会因波涛骤起而覆舟落水”交代了故事发生的时代背景,丰富了老沈艺术者的形象。

B.人物形象塑造的方法比较丰富。本文通过肖像描写、语言描写,正面描写、侧面烘托等多种手法,突出了老沈的形象特点。

C.老沈挥毫作画是小说描写的重点,既突出了老沈绘画技艺的高超,又推动了故事情节的发展。

D.小说结尾处潘大年的话让“我”放心了,与开头“我一直暗暗为他揪心”的内容形成了照应,表达了“我”为大家关心、保护老沈而感到欣慰。

解析:选A。A.“丰富了老沈艺术者的形象”错。小说开头“在那个风云多变的时代,老沈的处境并不稳”暗示了故事发生的时代背景,为后文不畏艰难、执着追求艺术的老沈出场做了铺垫。

7.小说以“我”的视角叙述老沈的故事有什么好处?请简要分析。

答:

答案:①推进情节:“我”是事件的参与者,随着“我”的所见所闻,情节得以进一步发展。②讲述故事:小说故事由“我”来讲述,叙述内容更加真实可信。③衬托人物:以“我”的视角叙述,能更真实地为读者呈现出一个傲岸不屈的老沈,使执着于艺术追求的老沈形象更加真实丰满。④突出主题:以“我”的视角叙述,表达了在那个风云变化的时代艺术工作者对艺术追求的坚守,凸显了对文艺工作者美好品格赞美的主题。

8.冯骥才提出了“写人生”的观点,主张描写人生况味,表现人情美和人性美。请结合文本谈谈本文所体现的人情美和人性美。

答:

答案:人情美:人与人之间的关心支持、鼓励安慰。如文中因为担忧老沈,“我”饭也没吃,就去他家看他;“我”与潘大年对老沈画作的肯定、范瑛对老沈安危的关心等。人性美:①善良真诚。文中“我”、潘大年、范瑛担忧、关心、保护老沈,体现了人性美。②刚毅不屈。面对歪曲评价、恶意中伤,老沈没有屈服,而是激情奔涌、挥毫泼墨,作《斗寒图》。③执着追求。老沈坚信自己的画找不出什么毛病,表现出他对艺术创作不改初心、执着追求。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录