2.2.1.1【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 命题文本一 小说

文档属性

| 名称 | 2.2.1.1【教案】语文一轮 现代文2 文学类文本阅读 命题文本一 小说 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-04 06:57:24 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

文学类文本阅读“个性”突破

由于文学类文本的客观选择题是从“相关内容和艺术特色”两个角度来命制选项的,选项往往涉及作品的内容理解、思路分析、艺术表现、文章主旨等多方面问题,具有一定的综合性,考生需要先掌握各类文学类文本的文体特征,因此,复习先从主观简答题开始。

命题文本一 小说——借得故事一枝花,写人叙事无稽涯

1.小说四要素

(1)人物形象

人物的核心是思想性格。小说塑造人物,可以以某一真人为“模特”,综合其他人的一些事迹,如鲁迅所说:“人物的模特儿也一样,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色。”任何一部优秀的小说,总有使人难忘的典型人物。人们可以通过这些艺术典型的镜子,看到、理解许多人的面目。

(2)故事情节

故事情节是指作品所描写的事件发展、演变的全过程。故事情节的一般结构:(序幕-)开端-发展-高潮-结局(-尾声)。故事情节来源于生活,它是对现实生活的提炼,它比现实生活更集中,更有代表性。

(3)环境描写

环境描写是指对人物活动的环境和事情发生的背景的描写。一部好的小说总能通过环境描写使人如身临其境、感同身受,而不像科学报告那样枯燥乏味。

(4)主题

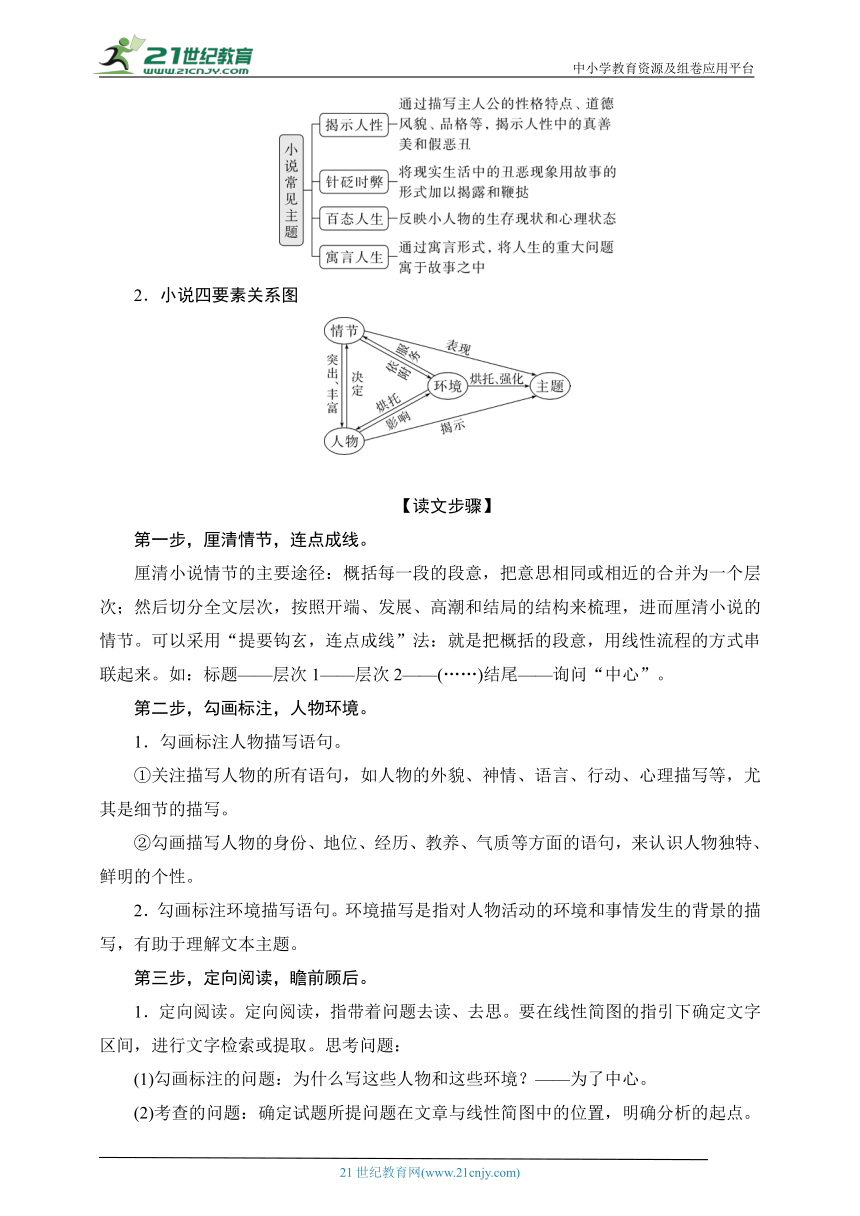

主题是小说通过对现实生活的叙述和描写、对艺术形象的塑造所表现出来的主题思想,是小说的灵魂,是作者的写作目的所在,也是作品的价值意义所在。小说常见主题如下:

2.小说四要素关系图

【读文步骤】

第一步,厘清情节,连点成线。

厘清小说情节的主要途径:概括每一段的段意,把意思相同或相近的合并为一个层次;然后切分全文层次,按照开端、发展、高潮和结局的结构来梳理,进而厘清小说的情节。可以采用“提要钩玄,连点成线”法:就是把概括的段意,用线性流程的方式串联起来。如:标题——层次1——层次2——(……)结尾——询问“中心”。

第二步,勾画标注,人物环境。

1.勾画标注人物描写语句。

①关注描写人物的所有语句,如人物的外貌、神情、语言、行动、心理描写等,尤其是细节的描写。

②勾画描写人物的身份、地位、经历、教养、气质等方面的语句,来认识人物独特、鲜明的个性。

2.勾画标注环境描写语句。环境描写是指对人物活动的环境和事情发生的背景的描写,有助于理解文本主题。

第三步,定向阅读,瞻前顾后。

1.定向阅读。定向阅读,指带着问题去读、去思。要在线性简图的指引下确定文字区间,进行文字检索或提取。思考问题:

(1)勾画标注的问题:为什么写这些人物和这些环境?——为了中心。

(2)考查的问题:确定试题所提问题在文章与线性简图中的位置,明确分析的起点。

2.瞻前顾后。就是立足问题的位置,在情节线性简图上由近到远,或者由前往后,联系人物形象,联系环境,还要格外注意标题,瞻前顾后,综合考虑后,整体理解,主旨弄明白了,小说也就读懂了。

【读文示范】

(2021·新高考卷Ⅰ)

石 门 阵

卞之琳

①“诸葛孔明摆下了八阵图,[2/A]叫陆逊那小子,得意洋洋,跨马而来的,只见左一块石头,右一块石头,石头,石头,石头,直弄得头都昏了,他一看来势不妙,就勒转了马头,横冲直撞,焦头烂额,逃回了原路。——这《三国》里的故事,你们还记得吗?”

②说到了这里,干咳了一声,[2/C]木匠王生枝抬起了眼睛,打量了一番列在他面前的许多面孔。(王木匠讲故事的技巧,引出下文的石门阵)

③男人的面孔,女人的面孔,小孩子的面孔。带胡子的有,麻的有,长雀斑的有,带酒窝的有,[2/B]一共十来张,在中秋前两天的月光里,有明有暗,可是全一眼不眨,只是点点头,意思要王木匠尽管讲下去得了。[2/A](运用动作、神态等细节描写,表明村民们认真倾听王木匠讲故事,侧面衬托王木匠讲故事水平高超)

④王木匠手巧。譬如,现在邻近各村常用的由煤油箱改造的水桶子,确是王木匠的发明。[1/A]他的手艺不止见长于他的本行。(介绍王木匠的身份,人物形象丰满,并且过渡自然)

⑤“对,我正要给你们摆一个和八阵图差不多的石门阵。不过几句话,一点新闻,石门阵摆退鬼子兵。”[1/B](暗示故事发生的时代环境)

⑥老王捡去才落到颈脖子上的一片枯枣树叶子,随即干咳了一声。[2/C](第二次干咳,提醒故事开始了)

⑦“来了。”大家一起想。

⑧果然——

⑨“来了!来了,一群鬼子兵!”

⑩王木匠转过头来望望山坡下转进村子里来的白路,仿佛日本兵当真从那边来了,把听众给吓了一跳。(将故事与现实场景相连接,增强故事真实性,将村民听众带入故事情景中)

“他们先在远处山头上向镇上望,用望远镜,看得清清楚楚的。

“那条小街上有人吗?没有。

“那个院子里有人吗?没有。

“那堆小树丛背后有人吗?没有。[第3题](自问自答,句式反复,强调内容,渲染紧张气氛,吸引听众)

“八路军走光了。好,那个头儿,吩咐先下去五十个胆子最大的‘皇军’。

“‘开步走!’他们下来了,那五十个鬼子,骑了马。”(借王木匠之口将鬼子进村时的胆战心惊、谨小慎微刻画得栩栩如生)

“这条镇不是就完了吗?”宋长发很担心地插上了一句。

王木匠没有理他,干咳了一声,接下去:(第三次干咳,意味深长)

“骑了马,得意洋洋!瞧,第一个麻子,腰板挺得多直啊。瞧,第二个是八字胡子,第三个是小耳朵。小耳朵回过头来,看后面跟来的都很威风,就把头昂得高些。

“小耳朵的心是在一家老百姓的闺阁房里。

“八字胡子的心是在一家老百姓的铁柜里。

“麻子的心是在一家老百姓的猪圈里。”[第3题](反复手法,句式整齐,有节奏感,吸引听众注意力,暗示鬼子们的贪婪。前后呼应,语言凝练朴实)

“真不是好东西!”谁的声音?李矮子?因为隔壁李矮子院里的驴忽然叫起来了,仿佛怕给日本兵抓去呢。[2/C]

“说话间,不知不觉,已经走进了村子。

“麻子忽然在一家门口勒住了马。八字胡子、小耳朵和后边四十七个人都勒住了马。满街上鸦雀无声。

“麻子盯住了一家的屋门,不作声。

“小耳朵也盯住了那家的门,不作声。”(反复手法,以反复出现的“不作声”,暗示当时环境安静)

“他们看见了什么呀?奇怪。”小梅子插上来一句,仿佛代表了全场听众。[2/C](小梅的问句表明大家听得入迷,急于知道下文)

“他们看见了什么呀?奇怪——后边那四十七个‘皇军’也这样问哪,可是没有出声。他们不作一声在那边发愣,那五十个‘皇军’。

“他们看见了什么呢?奇怪。

“他们什么也没有看见,只看见门里堵满了石头——石头门。

“他们索性向前跑,沿街向左向右转了两个弯。

“一路上——

“向左看:石头门。

“向右看:石头门。

“石头门。石头门。石头门。”[第3题](使用反复手法,说明“石头门”很多,延缓故事讲述节奏,起到延宕的艺术效果)

“干脆说吧,别那么别扭的!”宋长发老婆着急了,也仿佛代表了全场听众。(穿插听众反映,侧面烘托)

“他们的脸都白了。听,四面山头上一片喊杀的声音!打枪的声音!八路吧?看,山头上那么多人呢,糟了!糟了!”

“好了!好了!”谁的声音?仿佛大家的声音。

“他们勒转了马头,死命踢着马肚皮,向左,向右,转了两个弯。他们就横冲直撞,连奔带蹿地逃命了。(以短句为主,写出鬼子们逃命的情形,具有喜剧效果)

“逃出了镇口,心里跳得像马蹄一样急呢。

“麻子还在想:我这一身肥肉不至于喂他们的麦田吧。

“八字胡子还在想:我抢来的钞票不至于被他们捡回去吧。

“小耳朵还在想:我怀里的相片不至于被他们拿去上报吧。”(反复手法,与上文鬼子的贪婪形成对比)

“老王,你活像钻进了他们的心里了。”李矮子说,意思是两重的,表示不相信,也表示惊叹他叫人不能不相信。(用听众李矮子来衬托王木匠讲故事的生动)

“胡老三,”王生枝说,把眼睛对准了一个衔着旱烟管的男子,“昨天你也在南教场听过政治指导员的报告的,你说我可曾说谎。那条镇叫洪子店,在太行山那边。”[1/C]

“大致还不错,”胡老三说了,“部队在镇东十五里地方,和敌人打了一昼夜。农民救国会集了五百会员,三个钟头内把全镇上能搬的都搬走了,五百会员就拿起了枪,躲在围山上等了。(点明当时的社会环境)不过,老王,门是用砖头堵的。”[1/C](解释“石门”的由来。说明王木匠的故事并非完全杜撰,有当时的新闻依据)

“那有什么关系,石头门说起来好听一点。只要不是木头门就行了。木头门烧得开。上次苏家峪不是给门板都烧光了。洪子店也烧去了许多。可是我老王一年来明白了一个道理:守住了大门,不用关二门。[第4题]对,把我们的门板烧掉呢,我们就夜不闭户。”(以“夜不闭户”代指抗战胜利后和平安定的生活)

“那你就少了生意了,人家以后还要你做门板吗?”

大家笑了,同情王生枝。

王生枝在月光里走回家去的时候,倒认真地想起当真到了处处夜不闭户的时代。他常常想做一张极精致的衣橱,已经设计了多年,总可以有做成的一天了。(承接上文,木制品会被鬼子烧光,王木匠想做精致的衣橱的愿望迟迟不能实现)不过他知道大家还得先摆多少次真正的石门阵,不是用口,“也得用手。”(心理描写,王木匠明白抗日要实干)王木匠看看自己结实的突起了老茧的掌心,说不出由于哪一种情感,不由得感叹了一下:“我这双手呵!”[1/D]

延安,1938年秋(点明时间与地点,暗示写作背景)

(有删改)

步骤一:

1.请在每一段前面标上序号,体会所写内容,并在重点文句后面做出批注。

2.梳理情节:开端(①-③)王木匠善于讲故事巧开场,并用男女老少侧面衬托——发展(④-)王木匠讲游击队设“石门阵”打败鬼子的故事,引人入胜——高潮(-)胡老三解释“石门”的由来,印证王木匠的故事——结局()王木匠畅想以后的安定生活。

步骤二:

1.用波浪线勾画描绘主人公王木匠的语句,并在原文标注理解。

2.用横线勾画点明或暗示环境的语句,并在原文标注理解。

步骤三:

1.定向阅读

根据选择题选项及简答题题干要求,在原文标记出。

2.整体理解

王木匠从诸葛孔明的八阵图,缓缓讲到镇东十五里地的游击队石门阵。小说突破常规的故事结构,故事套故事,从百姓日常生活侧面展现抗日战争时期人民对日寇的同仇敌忾和对国泰民安的渴望,让我们从对革命战争时期的社会生活中思考中国力量。小说中全然没有抗日战争中的艰难和残酷,洋溢其中的是对胜利喜悦的憧憬。

【真题试做】

1.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.用煤油箱改造水桶子,既说明王木匠手巧,也为后文故事情节发展埋下伏笔。

[考查角度:情节概括及情节作用;对应读文:厘清情节]

B.王木匠讲故事不乏新意识,他的灵感除了来自“八阵图”,还来自“一点新闻”。

[考查角度:细节理解;对应读文:勾画标注人物]

C.石门阵故事取材于政治指导员的报告,“麻子”“小耳朵”等鬼子均确有其人。

[考查角度:主旨选材;对应读文:勾画标注人物]

D.王木匠因追求手艺完美而无法做出理想中的衣橱,他对着自己的手发出了感叹。

[考查角度:人物形象;对应读文:勾画标注人物]

解析:选B。A.“也为后文故事情节发展埋下伏笔”错。写王木匠手巧与后文他讲的故事情节没有太大关联,也谈不上埋下伏笔。C.“‘麻子’‘小耳朵’等鬼子均确有其人”错。这些人物只是王木匠在讲故事时使用的称呼,从文中看不出“确有其人”。D.“王木匠因追求手艺完美而无法做出理想中的衣橱”错。从原文最后一段看,他没有做出理想中的衣橱,不是因为追求手艺完美,而是国家正遭受日本侵略,社会生活不安定。

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说以王木匠重提诸葛亮八阵图故事开头,再写村民们的表情神态,这样,石门阵故事还未正式展开,王木匠擅长讲故事的形象就已经确立起来了。

[考查角度:人物描写手法及作用;对应读文:勾画标注人物]

B.小说描写村民们的面孔,用“带胡子的有,麻的有……”,而不用“有的带胡子,有的麻……”,突出了不同面孔最显著的特点。

[考查角度:衬托手法及作用;对应读文:勾画标注人物]

C.小说调动了许多“声音”来配合王木匠的讲述,如小梅子等人的插话、王木匠的干咳声,乃至与故事毫不相干的驴叫声,读来令人如临其境。

[考查角度:情节手法及作用;对应读文:厘清情节]

D.小说讲了一个王木匠讲故事的故事,这种故事套故事的结构颇具匠心,不仅使小说叙事变得更为复杂,同时也使小说的主题更加多元。

[考查角度:结构及主题;对应读文:整体理解]

解析:选D。“同时也使小说的主题更加多元”错。小说的主题只有一个,那就是表现抗日战争中人民的乐观主义精神。

3.王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果? (4分)

[考查角度:情节手法及作用;对应读文:厘清情节]

答:

答案:①具有渲染效果,把故事描述得更充分;②具有延宕效果,迟迟不讲下文,引发听众的好奇与追问。

4.小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。(6分)

[考查角度:物象作用分析及语言理解;对应读文:整体理解]

答:

解析:本题考查理解作品重要意象丰富含义的能力。解答此题,首先要回到原文,筛选出与“门”相关的内容,然后结合相关情节和小说主题来分析“门”的含义。“门是用砖头堵的”,这里的“门”是真实的门;“我正要给你们摆一个和八阵图差不多的石门阵”“向左看:石头门”“向右看:石头门”等句中的“门”是经过故事加工了的门;“守住了大门,不用关二门”,前一个“门”指国门,后一个“门”是指百姓自家的门。

答案:①现实生活中的门是木头门,洪子店村民以砖头堵门;②在王木匠的故事加工中,砖头门变成了“石头门”,战斗故事随之变成了传奇的“石门阵”;③王木匠从现实中明白了“守住了大门,不用关二门”的道理,即只有保卫国门,才能守护家门,才有实现“夜不闭户”的希望。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

文学类文本阅读“个性”突破

由于文学类文本的客观选择题是从“相关内容和艺术特色”两个角度来命制选项的,选项往往涉及作品的内容理解、思路分析、艺术表现、文章主旨等多方面问题,具有一定的综合性,考生需要先掌握各类文学类文本的文体特征,因此,复习先从主观简答题开始。

命题文本一 小说——借得故事一枝花,写人叙事无稽涯

1.小说四要素

(1)人物形象

人物的核心是思想性格。小说塑造人物,可以以某一真人为“模特”,综合其他人的一些事迹,如鲁迅所说:“人物的模特儿也一样,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色。”任何一部优秀的小说,总有使人难忘的典型人物。人们可以通过这些艺术典型的镜子,看到、理解许多人的面目。

(2)故事情节

故事情节是指作品所描写的事件发展、演变的全过程。故事情节的一般结构:(序幕-)开端-发展-高潮-结局(-尾声)。故事情节来源于生活,它是对现实生活的提炼,它比现实生活更集中,更有代表性。

(3)环境描写

环境描写是指对人物活动的环境和事情发生的背景的描写。一部好的小说总能通过环境描写使人如身临其境、感同身受,而不像科学报告那样枯燥乏味。

(4)主题

主题是小说通过对现实生活的叙述和描写、对艺术形象的塑造所表现出来的主题思想,是小说的灵魂,是作者的写作目的所在,也是作品的价值意义所在。小说常见主题如下:

2.小说四要素关系图

【读文步骤】

第一步,厘清情节,连点成线。

厘清小说情节的主要途径:概括每一段的段意,把意思相同或相近的合并为一个层次;然后切分全文层次,按照开端、发展、高潮和结局的结构来梳理,进而厘清小说的情节。可以采用“提要钩玄,连点成线”法:就是把概括的段意,用线性流程的方式串联起来。如:标题——层次1——层次2——(……)结尾——询问“中心”。

第二步,勾画标注,人物环境。

1.勾画标注人物描写语句。

①关注描写人物的所有语句,如人物的外貌、神情、语言、行动、心理描写等,尤其是细节的描写。

②勾画描写人物的身份、地位、经历、教养、气质等方面的语句,来认识人物独特、鲜明的个性。

2.勾画标注环境描写语句。环境描写是指对人物活动的环境和事情发生的背景的描写,有助于理解文本主题。

第三步,定向阅读,瞻前顾后。

1.定向阅读。定向阅读,指带着问题去读、去思。要在线性简图的指引下确定文字区间,进行文字检索或提取。思考问题:

(1)勾画标注的问题:为什么写这些人物和这些环境?——为了中心。

(2)考查的问题:确定试题所提问题在文章与线性简图中的位置,明确分析的起点。

2.瞻前顾后。就是立足问题的位置,在情节线性简图上由近到远,或者由前往后,联系人物形象,联系环境,还要格外注意标题,瞻前顾后,综合考虑后,整体理解,主旨弄明白了,小说也就读懂了。

【读文示范】

(2021·新高考卷Ⅰ)

石 门 阵

卞之琳

①“诸葛孔明摆下了八阵图,[2/A]叫陆逊那小子,得意洋洋,跨马而来的,只见左一块石头,右一块石头,石头,石头,石头,直弄得头都昏了,他一看来势不妙,就勒转了马头,横冲直撞,焦头烂额,逃回了原路。——这《三国》里的故事,你们还记得吗?”

②说到了这里,干咳了一声,[2/C]木匠王生枝抬起了眼睛,打量了一番列在他面前的许多面孔。(王木匠讲故事的技巧,引出下文的石门阵)

③男人的面孔,女人的面孔,小孩子的面孔。带胡子的有,麻的有,长雀斑的有,带酒窝的有,[2/B]一共十来张,在中秋前两天的月光里,有明有暗,可是全一眼不眨,只是点点头,意思要王木匠尽管讲下去得了。[2/A](运用动作、神态等细节描写,表明村民们认真倾听王木匠讲故事,侧面衬托王木匠讲故事水平高超)

④王木匠手巧。譬如,现在邻近各村常用的由煤油箱改造的水桶子,确是王木匠的发明。[1/A]他的手艺不止见长于他的本行。(介绍王木匠的身份,人物形象丰满,并且过渡自然)

⑤“对,我正要给你们摆一个和八阵图差不多的石门阵。不过几句话,一点新闻,石门阵摆退鬼子兵。”[1/B](暗示故事发生的时代环境)

⑥老王捡去才落到颈脖子上的一片枯枣树叶子,随即干咳了一声。[2/C](第二次干咳,提醒故事开始了)

⑦“来了。”大家一起想。

⑧果然——

⑨“来了!来了,一群鬼子兵!”

⑩王木匠转过头来望望山坡下转进村子里来的白路,仿佛日本兵当真从那边来了,把听众给吓了一跳。(将故事与现实场景相连接,增强故事真实性,将村民听众带入故事情景中)

“他们先在远处山头上向镇上望,用望远镜,看得清清楚楚的。

“那条小街上有人吗?没有。

“那个院子里有人吗?没有。

“那堆小树丛背后有人吗?没有。[第3题](自问自答,句式反复,强调内容,渲染紧张气氛,吸引听众)

“八路军走光了。好,那个头儿,吩咐先下去五十个胆子最大的‘皇军’。

“‘开步走!’他们下来了,那五十个鬼子,骑了马。”(借王木匠之口将鬼子进村时的胆战心惊、谨小慎微刻画得栩栩如生)

“这条镇不是就完了吗?”宋长发很担心地插上了一句。

王木匠没有理他,干咳了一声,接下去:(第三次干咳,意味深长)

“骑了马,得意洋洋!瞧,第一个麻子,腰板挺得多直啊。瞧,第二个是八字胡子,第三个是小耳朵。小耳朵回过头来,看后面跟来的都很威风,就把头昂得高些。

“小耳朵的心是在一家老百姓的闺阁房里。

“八字胡子的心是在一家老百姓的铁柜里。

“麻子的心是在一家老百姓的猪圈里。”[第3题](反复手法,句式整齐,有节奏感,吸引听众注意力,暗示鬼子们的贪婪。前后呼应,语言凝练朴实)

“真不是好东西!”谁的声音?李矮子?因为隔壁李矮子院里的驴忽然叫起来了,仿佛怕给日本兵抓去呢。[2/C]

“说话间,不知不觉,已经走进了村子。

“麻子忽然在一家门口勒住了马。八字胡子、小耳朵和后边四十七个人都勒住了马。满街上鸦雀无声。

“麻子盯住了一家的屋门,不作声。

“小耳朵也盯住了那家的门,不作声。”(反复手法,以反复出现的“不作声”,暗示当时环境安静)

“他们看见了什么呀?奇怪。”小梅子插上来一句,仿佛代表了全场听众。[2/C](小梅的问句表明大家听得入迷,急于知道下文)

“他们看见了什么呀?奇怪——后边那四十七个‘皇军’也这样问哪,可是没有出声。他们不作一声在那边发愣,那五十个‘皇军’。

“他们看见了什么呢?奇怪。

“他们什么也没有看见,只看见门里堵满了石头——石头门。

“他们索性向前跑,沿街向左向右转了两个弯。

“一路上——

“向左看:石头门。

“向右看:石头门。

“石头门。石头门。石头门。”[第3题](使用反复手法,说明“石头门”很多,延缓故事讲述节奏,起到延宕的艺术效果)

“干脆说吧,别那么别扭的!”宋长发老婆着急了,也仿佛代表了全场听众。(穿插听众反映,侧面烘托)

“他们的脸都白了。听,四面山头上一片喊杀的声音!打枪的声音!八路吧?看,山头上那么多人呢,糟了!糟了!”

“好了!好了!”谁的声音?仿佛大家的声音。

“他们勒转了马头,死命踢着马肚皮,向左,向右,转了两个弯。他们就横冲直撞,连奔带蹿地逃命了。(以短句为主,写出鬼子们逃命的情形,具有喜剧效果)

“逃出了镇口,心里跳得像马蹄一样急呢。

“麻子还在想:我这一身肥肉不至于喂他们的麦田吧。

“八字胡子还在想:我抢来的钞票不至于被他们捡回去吧。

“小耳朵还在想:我怀里的相片不至于被他们拿去上报吧。”(反复手法,与上文鬼子的贪婪形成对比)

“老王,你活像钻进了他们的心里了。”李矮子说,意思是两重的,表示不相信,也表示惊叹他叫人不能不相信。(用听众李矮子来衬托王木匠讲故事的生动)

“胡老三,”王生枝说,把眼睛对准了一个衔着旱烟管的男子,“昨天你也在南教场听过政治指导员的报告的,你说我可曾说谎。那条镇叫洪子店,在太行山那边。”[1/C]

“大致还不错,”胡老三说了,“部队在镇东十五里地方,和敌人打了一昼夜。农民救国会集了五百会员,三个钟头内把全镇上能搬的都搬走了,五百会员就拿起了枪,躲在围山上等了。(点明当时的社会环境)不过,老王,门是用砖头堵的。”[1/C](解释“石门”的由来。说明王木匠的故事并非完全杜撰,有当时的新闻依据)

“那有什么关系,石头门说起来好听一点。只要不是木头门就行了。木头门烧得开。上次苏家峪不是给门板都烧光了。洪子店也烧去了许多。可是我老王一年来明白了一个道理:守住了大门,不用关二门。[第4题]对,把我们的门板烧掉呢,我们就夜不闭户。”(以“夜不闭户”代指抗战胜利后和平安定的生活)

“那你就少了生意了,人家以后还要你做门板吗?”

大家笑了,同情王生枝。

王生枝在月光里走回家去的时候,倒认真地想起当真到了处处夜不闭户的时代。他常常想做一张极精致的衣橱,已经设计了多年,总可以有做成的一天了。(承接上文,木制品会被鬼子烧光,王木匠想做精致的衣橱的愿望迟迟不能实现)不过他知道大家还得先摆多少次真正的石门阵,不是用口,“也得用手。”(心理描写,王木匠明白抗日要实干)王木匠看看自己结实的突起了老茧的掌心,说不出由于哪一种情感,不由得感叹了一下:“我这双手呵!”[1/D]

延安,1938年秋(点明时间与地点,暗示写作背景)

(有删改)

步骤一:

1.请在每一段前面标上序号,体会所写内容,并在重点文句后面做出批注。

2.梳理情节:开端(①-③)王木匠善于讲故事巧开场,并用男女老少侧面衬托——发展(④-)王木匠讲游击队设“石门阵”打败鬼子的故事,引人入胜——高潮(-)胡老三解释“石门”的由来,印证王木匠的故事——结局()王木匠畅想以后的安定生活。

步骤二:

1.用波浪线勾画描绘主人公王木匠的语句,并在原文标注理解。

2.用横线勾画点明或暗示环境的语句,并在原文标注理解。

步骤三:

1.定向阅读

根据选择题选项及简答题题干要求,在原文标记出。

2.整体理解

王木匠从诸葛孔明的八阵图,缓缓讲到镇东十五里地的游击队石门阵。小说突破常规的故事结构,故事套故事,从百姓日常生活侧面展现抗日战争时期人民对日寇的同仇敌忾和对国泰民安的渴望,让我们从对革命战争时期的社会生活中思考中国力量。小说中全然没有抗日战争中的艰难和残酷,洋溢其中的是对胜利喜悦的憧憬。

【真题试做】

1.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.用煤油箱改造水桶子,既说明王木匠手巧,也为后文故事情节发展埋下伏笔。

[考查角度:情节概括及情节作用;对应读文:厘清情节]

B.王木匠讲故事不乏新意识,他的灵感除了来自“八阵图”,还来自“一点新闻”。

[考查角度:细节理解;对应读文:勾画标注人物]

C.石门阵故事取材于政治指导员的报告,“麻子”“小耳朵”等鬼子均确有其人。

[考查角度:主旨选材;对应读文:勾画标注人物]

D.王木匠因追求手艺完美而无法做出理想中的衣橱,他对着自己的手发出了感叹。

[考查角度:人物形象;对应读文:勾画标注人物]

解析:选B。A.“也为后文故事情节发展埋下伏笔”错。写王木匠手巧与后文他讲的故事情节没有太大关联,也谈不上埋下伏笔。C.“‘麻子’‘小耳朵’等鬼子均确有其人”错。这些人物只是王木匠在讲故事时使用的称呼,从文中看不出“确有其人”。D.“王木匠因追求手艺完美而无法做出理想中的衣橱”错。从原文最后一段看,他没有做出理想中的衣橱,不是因为追求手艺完美,而是国家正遭受日本侵略,社会生活不安定。

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.小说以王木匠重提诸葛亮八阵图故事开头,再写村民们的表情神态,这样,石门阵故事还未正式展开,王木匠擅长讲故事的形象就已经确立起来了。

[考查角度:人物描写手法及作用;对应读文:勾画标注人物]

B.小说描写村民们的面孔,用“带胡子的有,麻的有……”,而不用“有的带胡子,有的麻……”,突出了不同面孔最显著的特点。

[考查角度:衬托手法及作用;对应读文:勾画标注人物]

C.小说调动了许多“声音”来配合王木匠的讲述,如小梅子等人的插话、王木匠的干咳声,乃至与故事毫不相干的驴叫声,读来令人如临其境。

[考查角度:情节手法及作用;对应读文:厘清情节]

D.小说讲了一个王木匠讲故事的故事,这种故事套故事的结构颇具匠心,不仅使小说叙事变得更为复杂,同时也使小说的主题更加多元。

[考查角度:结构及主题;对应读文:整体理解]

解析:选D。“同时也使小说的主题更加多元”错。小说的主题只有一个,那就是表现抗日战争中人民的乐观主义精神。

3.王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果? (4分)

[考查角度:情节手法及作用;对应读文:厘清情节]

答:

答案:①具有渲染效果,把故事描述得更充分;②具有延宕效果,迟迟不讲下文,引发听众的好奇与追问。

4.小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。(6分)

[考查角度:物象作用分析及语言理解;对应读文:整体理解]

答:

解析:本题考查理解作品重要意象丰富含义的能力。解答此题,首先要回到原文,筛选出与“门”相关的内容,然后结合相关情节和小说主题来分析“门”的含义。“门是用砖头堵的”,这里的“门”是真实的门;“我正要给你们摆一个和八阵图差不多的石门阵”“向左看:石头门”“向右看:石头门”等句中的“门”是经过故事加工了的门;“守住了大门,不用关二门”,前一个“门”指国门,后一个“门”是指百姓自家的门。

答案:①现实生活中的门是木头门,洪子店村民以砖头堵门;②在王木匠的故事加工中,砖头门变成了“石头门”,战斗故事随之变成了传奇的“石门阵”;③王木匠从现实中明白了“守住了大门,不用关二门”的道理,即只有保卫国门,才能守护家门,才有实现“夜不闭户”的希望。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录