社戏[下学期]

图片预览

文档简介

课件50张PPT。 鲁迅社戏

+童年是人生中最值得品味的一杯美酒。—— 高尔基童年是七彩的梦,伴我在床头玩耍;

童年是弯弯的小船,载我在知识的海

洋里遨游;

童年是快乐的小鸟张开翅膀,

携我在自由的蓝天上飞翔。

现在呵,童年却是一枚小小的铃铛,

不管春与夏、秋与冬,永在我记忆深

处,放声歌唱…… .教学目标体会小说景物描写的作用.体会小说刻画人物性格的方法. 鲁迅,原名周树人,

字豫才。浙江绍兴人。

伟大的无产阶级文学家、

思想家和革命家。中国

现代文学的奠基人。代

表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》、《彷徨》,杂文集《坟》、《二心集》等。

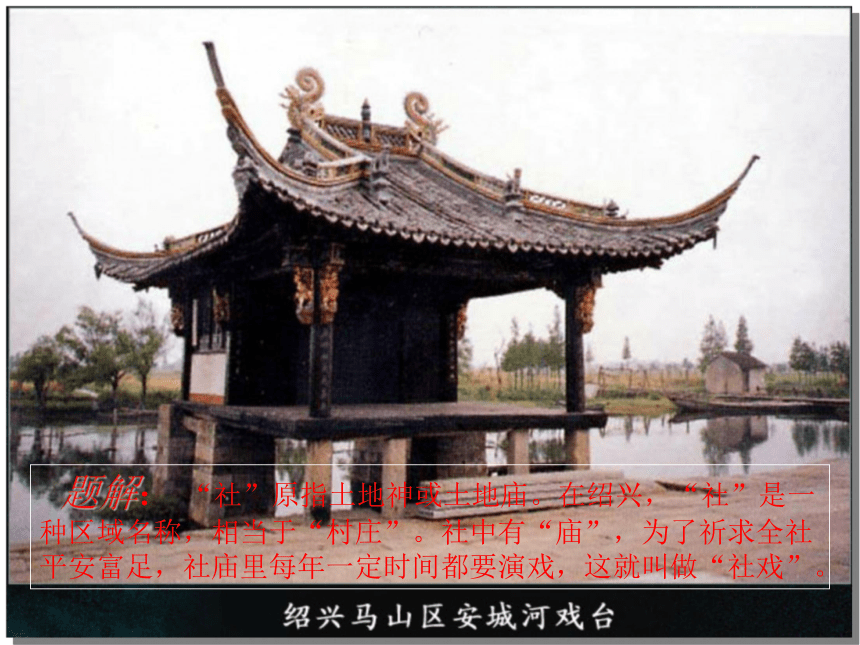

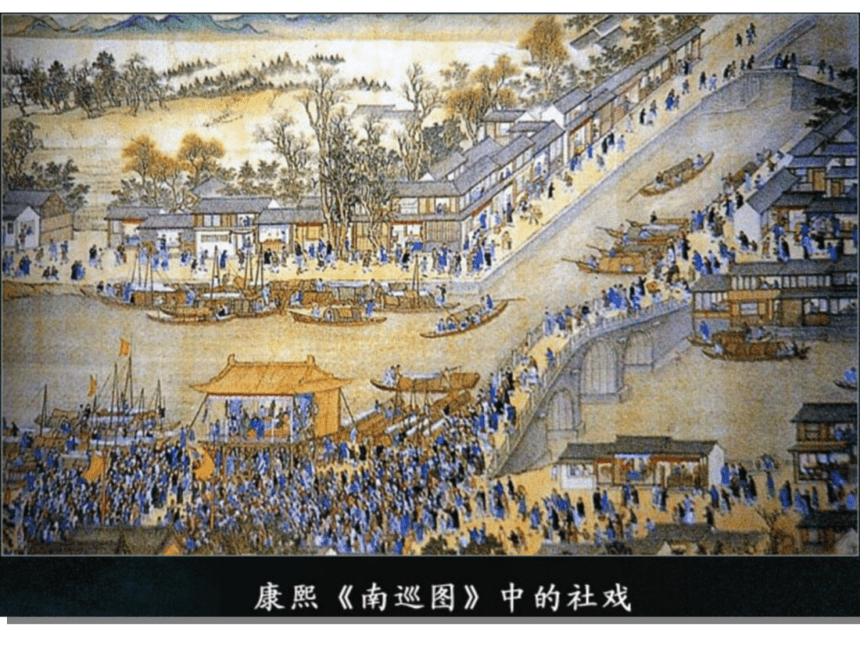

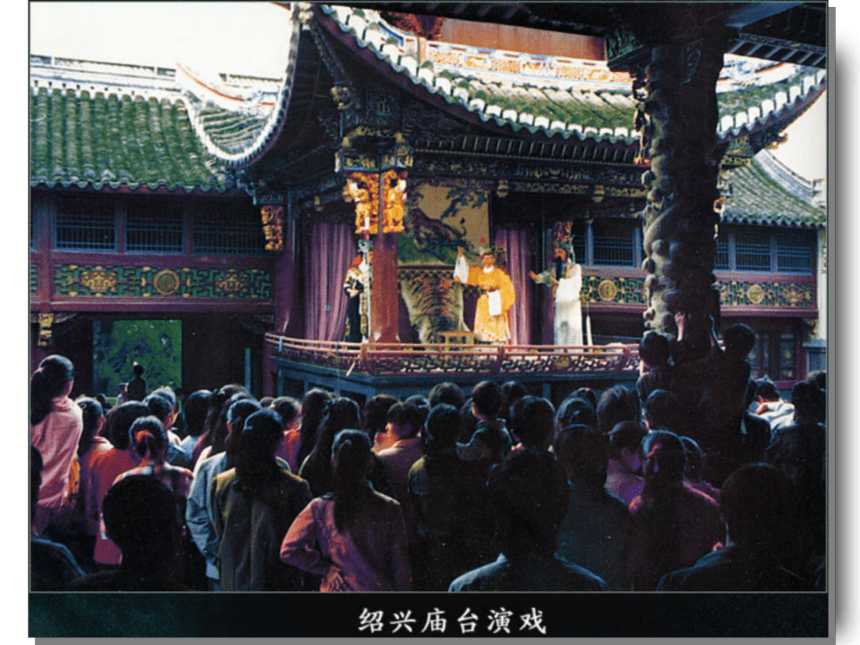

作者简介 题解: “社”原指土地神或土地庙。在绍兴,“社”是一种区域名称,相当于“村庄”。社中有“庙”,为了祈求全社平安富足,社庙里每年一定时间都要演戏,这就叫做“社戏”。社戏,展现出了绍兴这个小世界形形色色的乡风乡情;

社戏,演出了绍兴老乡们的喜怒哀乐,悲苦欢欣。

社戏,反射出绍兴人民古朴、淳厚、风趣、幽默、聪明、正义的品格和个性;

社戏,凝聚和浓缩着水乡灵巧的民俗风情和它那古老而又久远的历史文明!?

呵!天上一个月亮,水里一片灯光,舞台搭在水中央,水上社戏正开场!社戏

鲁迅的外婆家在安桥头村,他少年时经常随母到外婆家,并与安桥头的农民孩子结下了深厚的友谊。先生的《社戏》一文就是以这段生活为素材写就的。

安桥头村

你会读这些字吗?铭记(míng) 盎然(àng) 归省(xǐng)

行辈(háng) 潺潺(chán) 撺(cuān)掇(duo)

凫(fú)水 橹(lǔ) 蕴(yùn)藻 屹立(yì)

篙(gāo) 懈(xiè)怠(dài) 撮(cuō)着吃

桕(jiù)树 八癞(là)子 棹(zhào)着 楫(jí)

喝(hè)采

2、结合工具书,解释下列词语。

①倘:连词。有“如果”的意思,表示假设。

②大抵:副词。有“大多”、“多半’的意思,表示对某种情况的基本估计。

③怠慢:冷淡。怠:轻慢。慢:态度冷淡。

④诚然:副词。有“确实”的意思。

⑤朦胧:月光不明。本课用作动词,是“模糊起来”的意思。用作形容词,泛指(光线、物体、思想、意识等)模糊、不清晰。

⑥歌吹:歌声和乐声。

⑦屹立:高耸而稳固地立着。屹:山峰高耸的样子。

⑧疏疏朗朗:形容稀疏的样子。

⑨扫兴:正当高兴的时候,遇到了不高兴的事情而兴致大减。兴:兴致。

⑩纠葛:纠缠不清的事情。葛:葛藤,比喻纠缠不清的关系。整体感知(思考并讨论以下问题) 1、文章写了那些事?哪些详写?分几个部分?有哪些情节?

2、作者按怎样的思路构思全文?3、你能用一句简单的话概括出全文的中心内容吗?详写整体感知 1、文章写了那些事?哪些详写?全文共分几部分?有哪些情节? ㈠随母归省平桥村的“乐土”生活看社戏前的波折夜航去看社戏途中赵庄看社戏看社戏后归航偷豆六一公公送豆

随母归省小住平桥村钓虾放牛的乡间生活(序幕)㈡赵庄看戏的全过程(开端)(发展)(高潮)(结局)㈢余波:为什么有的情节详写,有的情节略写?

因为文章主要写看社戏,所以,看社戏前的波折,夜航去看社戏途中,去赵庄看社戏,看社戏后归航偷豆等详写;其他情节与看社戏关系不大,所以略写。2、作者按怎样的思路构思全文?作者按:盼看社戏去看社戏怀念社戏 3、你能用一句简单的话概括出全文的中心内容吗?文章记叙了“我”在乡村和农家的少年看社戏的一次经历。整体感知童年趣事1童年趣事2白天想戏朋友帮助开始出发月下航船船上看戏1船上看戏2船上看戏3船上看戏4月下归航偷罗汉豆煮罗汉豆归来见伊1、为什么说平桥村是“我”的“乐土”?研读赏析(一、阅读1——3段思考讨论以下问题)得到优待免念“秩秩斯干” 钓的虾“照例是归我吃的”少年们“伴我来游玩”我的乐土优美的环境有趣的生活挖蚯蚓去钓虾去放牛“我”看社戏的时间在什么季节?你怎么知道的?

在春末夏初。因课文写“消夏”“扫墓完毕之后”,“罗汉豆成熟”“两岸的豆麦”。写的是春末夏初时的景物。比 较 阅 读 阅读“夏夜出航”和“月夜归航”两部分,你觉得美吗 ?分别找出“我”的所见、所闻、所嗅、所感。研读赏析1、“夏夜出航”的景物描写,作者从哪些感官来描写?写出景物的什么特征?景物描写视觉上:碧绿的豆麦、朦胧的月色、淡黑的连山、听觉上:星点的渔火、孩子的笑嚷、潺潺的水声、宛转的笛声、嗅觉上:豆麦水草的清香触觉上:(清香)扑面的吹来优美的江南水乡月夜风光依稀的赵庄想象上:心沉静,而又自失起,“觉得要……弥散……夜气里”(忘我) 从嗅觉、视觉、听觉等入手,写得有味,有色,有声,更有情.作者还运用比喻、拟人等修辞,为我们展示了一幅江南水乡所特有的清新优美的图景。,写出了行船之快,烘托了“我”急于想看到社戏的迫切心情抒发了作者热爱农村的感情。

。 2、作者在14段中是怎样描写初见的戏台的?(注意描写顺序和修辞)模糊分不出界限显出人物望到乌黑的船篷戏台 描写顺序从远到近,从模糊到清晰;修辞上把戏台比喻成“仙境”。这样写出了月夜露天戏台的朦胧美。3、午夜归航又有哪些精彩的画面描写?

从哪些感官角度去写的?用了什么修辞? 视觉 月光——皎洁 戏台——飘渺仙阁

那航船,就像一条大白鱼背着一群 孩子在浪花里蹿。(比喻、拟人)

听觉:横笛——悠扬 船头水声更响亮

4、“回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得象一座仙山楼阁,満被红霞罩着了。”一句中哪两个动词用得醉好?为什么?说说理由。 其中“回望”一词表现了“我”的依依不舍之情;“罩”一词通过视觉表现戏台如梦如幻的情景,与来时呼应。

归

航

偷

豆1. 用简洁的词语概括事件过程。偷豆剥豆烧豆吃豆2. 豆是在哪偷的?偷的谁家的?3. 他们是如何吃豆的?4. 吃完豆又是如何预防被发现的?想一想“偷豆”的 与 ?“偷”反映了小朋友们诚恳待客的热情,

“偷”跳动着小朋友们纯洁无私的心,

“偷”反映了小朋友们周到天真的天性.是非“偷”出了情趣, “偷”出了欢乐!

戏好看吗?不好看。1、想看铁头老生翻跟头,但那老生没翻。2、想看“蛇精”和“跳老虎”,等了许久都不见出来。3、最怕看“老旦”,并不停地唱着。(以上是正面表现戏不好看) 另外,文中写孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等,这些神态描写,则是从侧面表现了戏不好看。豆好吃吗 戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了”? 分析六一公公的言行,谈谈

六一公公是一个怎样的老人?1)“双喜,你们这班小鬼头,昨天偷了我的豆了

罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”

2)六一公公看见我,便停了楫,笑道:“请客?

——这是应该的。”还问“迅哥儿,昨天的戏

可好么?”“豆可中吃呢?”

3)不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一

翘,得意地说道

4)六一公公送豆给母亲和我吃

表现六一公公善良、宽厚、爱惜劳动果实

表现他淳朴、

好客

表现她淳朴、厚道

表现他淳朴、

好客、热情六一公公是一位宽厚、善良、淳

朴、好客、热诚的老人 分析双喜的言行,谈谈

双喜是怎样的孩子?1)当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的

提议

2)当外祖母担心时,双喜大声大包票;理

由有三:船又大;迅哥儿向来不乱跑;

我们又都是识水性的

3)看戏时双喜分析铁头老生不翻筋的原因表现双喜聪明 表现双喜反应

灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断表现双喜聪明、细心4)归航偷豆时征求豆主人阿发的意见

双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂

的

5)吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和

柴,并考虑好对策

6)双喜送我回到家,“都回来了,哪里会错。我

原说过写包票的!”

7)双喜回答六一公公的问话表现双喜考虑事情周到

表现双喜考虑周到

表现双喜考虑事情周到

表现他做事有始有终

表现他反应灵敏是一个聪明、机灵、善

解人意、考虑周到、办

事果断的好孩子头儿。双喜 我所难忘的是平桥村老人孩子那份淳朴真挚的感情和特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲 密的关系。这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过,在以后

的人生路上也很少见到的。

“我”对这段往事的深

情回忆,表达了对美好生

活的向往之情。 “醉翁之意不在酒,在乎山水之间也,山水之乐,得之心而寓之于酒也。”

—— 欧阳修

迅哥之意不在戏,在乎山水人和之间也,山水人和之乐,得之心而寓之于戏也。你在生活中有这样的体会吗?

小结中心思想 本文通过“我”与农村

孩子看社戏前后故事的叙述,

赞美了劳动人民和农家孩子淳朴

的品质和聪明的才干,表现了作者

对美好生活的向往。

学习本文景物描写的手法, 分别从嗅觉、触觉、视觉、听觉、想像五方面,各用一句话描写美丽的翘楚湖。远远望去,那清澈的湖水在阳光的照耀下泛着知识的圣光。“二月春风似剪刀”,是的,只见它把柳叶儿妹妹剪成了只只帆船,飘入湖水中,扬起了知识的风帆,不断的向前前进,寻找知识的金钥匙。水中条条金鱼欢快畅游、争食,惊散出圈圈涟漪,让人遐想到那力争上进,不断进取的三中学子。

+童年是人生中最值得品味的一杯美酒。—— 高尔基童年是七彩的梦,伴我在床头玩耍;

童年是弯弯的小船,载我在知识的海

洋里遨游;

童年是快乐的小鸟张开翅膀,

携我在自由的蓝天上飞翔。

现在呵,童年却是一枚小小的铃铛,

不管春与夏、秋与冬,永在我记忆深

处,放声歌唱…… .教学目标体会小说景物描写的作用.体会小说刻画人物性格的方法. 鲁迅,原名周树人,

字豫才。浙江绍兴人。

伟大的无产阶级文学家、

思想家和革命家。中国

现代文学的奠基人。代

表作有我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,中篇小说《阿Q正传》,散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》、《彷徨》,杂文集《坟》、《二心集》等。

作者简介 题解: “社”原指土地神或土地庙。在绍兴,“社”是一种区域名称,相当于“村庄”。社中有“庙”,为了祈求全社平安富足,社庙里每年一定时间都要演戏,这就叫做“社戏”。社戏,展现出了绍兴这个小世界形形色色的乡风乡情;

社戏,演出了绍兴老乡们的喜怒哀乐,悲苦欢欣。

社戏,反射出绍兴人民古朴、淳厚、风趣、幽默、聪明、正义的品格和个性;

社戏,凝聚和浓缩着水乡灵巧的民俗风情和它那古老而又久远的历史文明!?

呵!天上一个月亮,水里一片灯光,舞台搭在水中央,水上社戏正开场!社戏

鲁迅的外婆家在安桥头村,他少年时经常随母到外婆家,并与安桥头的农民孩子结下了深厚的友谊。先生的《社戏》一文就是以这段生活为素材写就的。

安桥头村

你会读这些字吗?铭记(míng) 盎然(àng) 归省(xǐng)

行辈(háng) 潺潺(chán) 撺(cuān)掇(duo)

凫(fú)水 橹(lǔ) 蕴(yùn)藻 屹立(yì)

篙(gāo) 懈(xiè)怠(dài) 撮(cuō)着吃

桕(jiù)树 八癞(là)子 棹(zhào)着 楫(jí)

喝(hè)采

2、结合工具书,解释下列词语。

①倘:连词。有“如果”的意思,表示假设。

②大抵:副词。有“大多”、“多半’的意思,表示对某种情况的基本估计。

③怠慢:冷淡。怠:轻慢。慢:态度冷淡。

④诚然:副词。有“确实”的意思。

⑤朦胧:月光不明。本课用作动词,是“模糊起来”的意思。用作形容词,泛指(光线、物体、思想、意识等)模糊、不清晰。

⑥歌吹:歌声和乐声。

⑦屹立:高耸而稳固地立着。屹:山峰高耸的样子。

⑧疏疏朗朗:形容稀疏的样子。

⑨扫兴:正当高兴的时候,遇到了不高兴的事情而兴致大减。兴:兴致。

⑩纠葛:纠缠不清的事情。葛:葛藤,比喻纠缠不清的关系。整体感知(思考并讨论以下问题) 1、文章写了那些事?哪些详写?分几个部分?有哪些情节?

2、作者按怎样的思路构思全文?3、你能用一句简单的话概括出全文的中心内容吗?详写整体感知 1、文章写了那些事?哪些详写?全文共分几部分?有哪些情节? ㈠随母归省平桥村的“乐土”生活看社戏前的波折夜航去看社戏途中赵庄看社戏看社戏后归航偷豆六一公公送豆

随母归省小住平桥村钓虾放牛的乡间生活(序幕)㈡赵庄看戏的全过程(开端)(发展)(高潮)(结局)㈢余波:为什么有的情节详写,有的情节略写?

因为文章主要写看社戏,所以,看社戏前的波折,夜航去看社戏途中,去赵庄看社戏,看社戏后归航偷豆等详写;其他情节与看社戏关系不大,所以略写。2、作者按怎样的思路构思全文?作者按:盼看社戏去看社戏怀念社戏 3、你能用一句简单的话概括出全文的中心内容吗?文章记叙了“我”在乡村和农家的少年看社戏的一次经历。整体感知童年趣事1童年趣事2白天想戏朋友帮助开始出发月下航船船上看戏1船上看戏2船上看戏3船上看戏4月下归航偷罗汉豆煮罗汉豆归来见伊1、为什么说平桥村是“我”的“乐土”?研读赏析(一、阅读1——3段思考讨论以下问题)得到优待免念“秩秩斯干” 钓的虾“照例是归我吃的”少年们“伴我来游玩”我的乐土优美的环境有趣的生活挖蚯蚓去钓虾去放牛“我”看社戏的时间在什么季节?你怎么知道的?

在春末夏初。因课文写“消夏”“扫墓完毕之后”,“罗汉豆成熟”“两岸的豆麦”。写的是春末夏初时的景物。比 较 阅 读 阅读“夏夜出航”和“月夜归航”两部分,你觉得美吗 ?分别找出“我”的所见、所闻、所嗅、所感。研读赏析1、“夏夜出航”的景物描写,作者从哪些感官来描写?写出景物的什么特征?景物描写视觉上:碧绿的豆麦、朦胧的月色、淡黑的连山、听觉上:星点的渔火、孩子的笑嚷、潺潺的水声、宛转的笛声、嗅觉上:豆麦水草的清香触觉上:(清香)扑面的吹来优美的江南水乡月夜风光依稀的赵庄想象上:心沉静,而又自失起,“觉得要……弥散……夜气里”(忘我) 从嗅觉、视觉、听觉等入手,写得有味,有色,有声,更有情.作者还运用比喻、拟人等修辞,为我们展示了一幅江南水乡所特有的清新优美的图景。,写出了行船之快,烘托了“我”急于想看到社戏的迫切心情抒发了作者热爱农村的感情。

。 2、作者在14段中是怎样描写初见的戏台的?(注意描写顺序和修辞)模糊分不出界限显出人物望到乌黑的船篷戏台 描写顺序从远到近,从模糊到清晰;修辞上把戏台比喻成“仙境”。这样写出了月夜露天戏台的朦胧美。3、午夜归航又有哪些精彩的画面描写?

从哪些感官角度去写的?用了什么修辞? 视觉 月光——皎洁 戏台——飘渺仙阁

那航船,就像一条大白鱼背着一群 孩子在浪花里蹿。(比喻、拟人)

听觉:横笛——悠扬 船头水声更响亮

4、“回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得象一座仙山楼阁,満被红霞罩着了。”一句中哪两个动词用得醉好?为什么?说说理由。 其中“回望”一词表现了“我”的依依不舍之情;“罩”一词通过视觉表现戏台如梦如幻的情景,与来时呼应。

归

航

偷

豆1. 用简洁的词语概括事件过程。偷豆剥豆烧豆吃豆2. 豆是在哪偷的?偷的谁家的?3. 他们是如何吃豆的?4. 吃完豆又是如何预防被发现的?想一想“偷豆”的 与 ?“偷”反映了小朋友们诚恳待客的热情,

“偷”跳动着小朋友们纯洁无私的心,

“偷”反映了小朋友们周到天真的天性.是非“偷”出了情趣, “偷”出了欢乐!

戏好看吗?不好看。1、想看铁头老生翻跟头,但那老生没翻。2、想看“蛇精”和“跳老虎”,等了许久都不见出来。3、最怕看“老旦”,并不停地唱着。(以上是正面表现戏不好看) 另外,文中写孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等,这些神态描写,则是从侧面表现了戏不好看。豆好吃吗 戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了”? 分析六一公公的言行,谈谈

六一公公是一个怎样的老人?1)“双喜,你们这班小鬼头,昨天偷了我的豆了

罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”

2)六一公公看见我,便停了楫,笑道:“请客?

——这是应该的。”还问“迅哥儿,昨天的戏

可好么?”“豆可中吃呢?”

3)不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一

翘,得意地说道

4)六一公公送豆给母亲和我吃

表现六一公公善良、宽厚、爱惜劳动果实

表现他淳朴、

好客

表现她淳朴、厚道

表现他淳朴、

好客、热情六一公公是一位宽厚、善良、淳

朴、好客、热诚的老人 分析双喜的言行,谈谈

双喜是怎样的孩子?1)当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的

提议

2)当外祖母担心时,双喜大声大包票;理

由有三:船又大;迅哥儿向来不乱跑;

我们又都是识水性的

3)看戏时双喜分析铁头老生不翻筋的原因表现双喜聪明 表现双喜反应

灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断表现双喜聪明、细心4)归航偷豆时征求豆主人阿发的意见

双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂

的

5)吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和

柴,并考虑好对策

6)双喜送我回到家,“都回来了,哪里会错。我

原说过写包票的!”

7)双喜回答六一公公的问话表现双喜考虑事情周到

表现双喜考虑周到

表现双喜考虑事情周到

表现他做事有始有终

表现他反应灵敏是一个聪明、机灵、善

解人意、考虑周到、办

事果断的好孩子头儿。双喜 我所难忘的是平桥村老人孩子那份淳朴真挚的感情和特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲 密的关系。这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过,在以后

的人生路上也很少见到的。

“我”对这段往事的深

情回忆,表达了对美好生

活的向往之情。 “醉翁之意不在酒,在乎山水之间也,山水之乐,得之心而寓之于酒也。”

—— 欧阳修

迅哥之意不在戏,在乎山水人和之间也,山水人和之乐,得之心而寓之于戏也。你在生活中有这样的体会吗?

小结中心思想 本文通过“我”与农村

孩子看社戏前后故事的叙述,

赞美了劳动人民和农家孩子淳朴

的品质和聪明的才干,表现了作者

对美好生活的向往。

学习本文景物描写的手法, 分别从嗅觉、触觉、视觉、听觉、想像五方面,各用一句话描写美丽的翘楚湖。远远望去,那清澈的湖水在阳光的照耀下泛着知识的圣光。“二月春风似剪刀”,是的,只见它把柳叶儿妹妹剪成了只只帆船,飘入湖水中,扬起了知识的风帆,不断的向前前进,寻找知识的金钥匙。水中条条金鱼欢快畅游、争食,惊散出圈圈涟漪,让人遐想到那力争上进,不断进取的三中学子。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记